编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

【编者按】艺术家车建全以南宋马远《水图》为精神源点,将艺术家跨越二十年的《亭》系列与聚焦金门的《水图》新作,编织成一个关于时间、记忆与水的叙事网络。他深入庐山佛教史、金门战史与诗词文献,赋予作品历史的厚重感;又充满哲思——以“止观”为核心,阐释水在中华文化中“几于道”的流动性与空性。他巧妙地将湖底遗迹、历史往事与和平现实并置,使“水”既是凝视的客体,也成为串联不同时空的沉默见证者。其行文在史料实证与诗性表达间平衡,最终引导读者超越视觉表象,进入一场关于无常、永恒与内在观照的冥想之旅。这不仅是对话艺术家创作的深度梳理,更是一次以东方式美学重新叩问历史与存在本质的写作实践。

艺术家车建全《水图》个展是对水这一永恒母题长达数十年的凝视与回响。一切的起点,可追溯至他少年时临摹南宋画家马远《水图》的经历。那纸上凝固的万千波澜,如同一颗种子,在他心中生根发芽,最终生长为以影像为主体的当代艺术实践。

展览核心由《亭》与《水图》两部系列作品构成。在庐山如琴湖畔,艺术家持续二十余年记录一座湖亭,于云雾出没、四季流转间,将亭与水化为承载时间的魔幻剧场;与此同时,水面之下,更沉睡着东晋古刹大林寺的遗迹,使影像成为连接可见与不可见的历史层次的诗意通道。而在厦门与金门之间的海域,镜头则捕捉了海水在日出日落间的壮丽与孤寂,这片见证过无数历史迁变与创伤的水域,此刻将所有沉重融于金色的波光,诉说着沉默的和解。

车建全将“水”视为“止观”的对象。在此,水不仅是创作的媒介,更是一种修习的方法——它引导我们停下、静观,直至与变化的万物融为一体,照见自心。展览中的影像与绘画,正是这种观想体验的具象化,它们模糊了动与静、记录与抽象的边界,邀请观众进入一场近乎冥想的审美体验。

这不仅是两地风景的对话,更是跨越八百年的艺术呼应。我们诚邀您步入这个由水构筑的时空,跟随艺术家的镜头,在水的万千变幻中,照见历史的沉积、时间的流逝与内在的宁静。

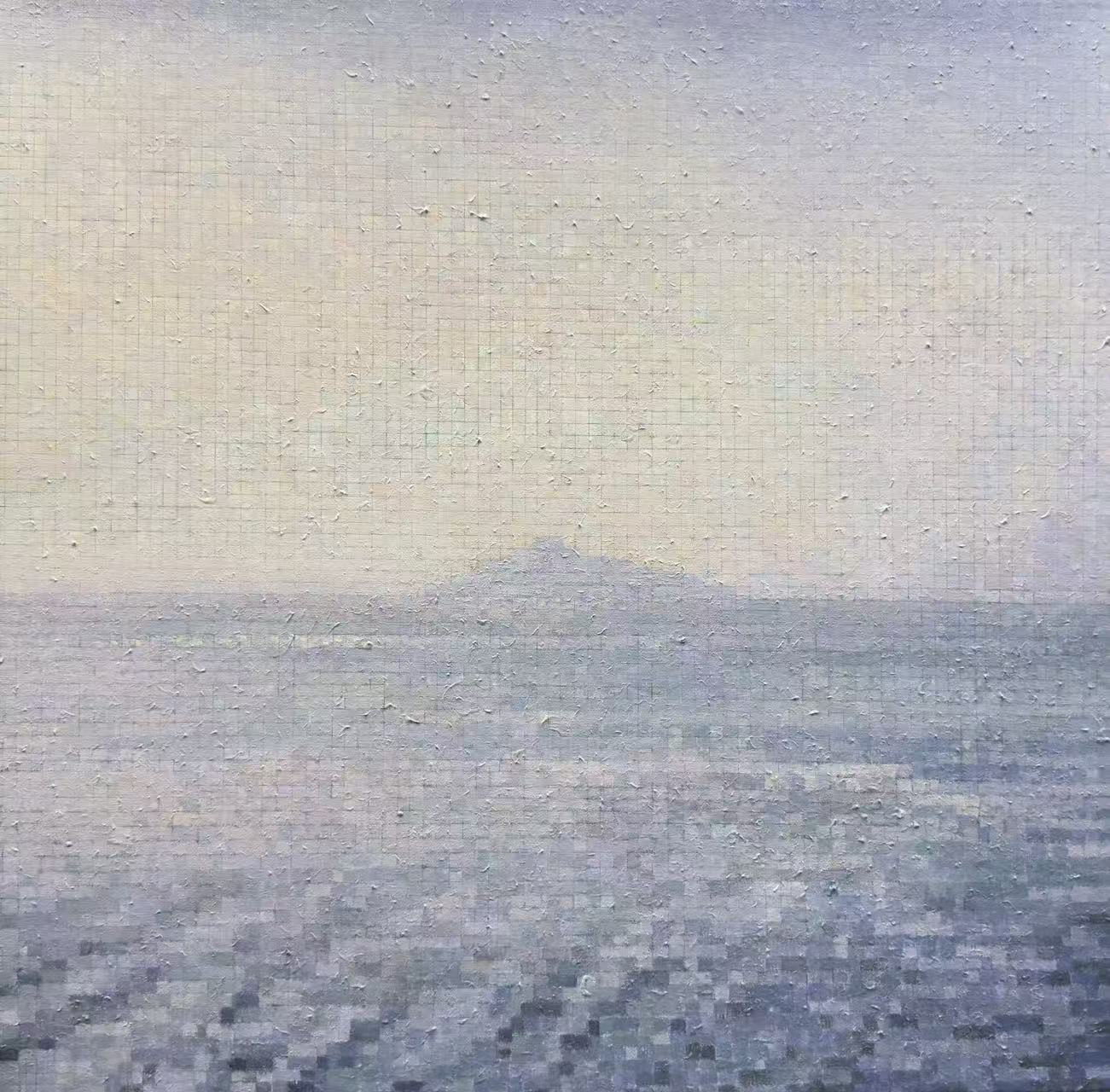

车建全 海 布面油画 40x40cm 2025

车建全 水图 布面油画 300x180cm 2025

止观于水

Q&A 对话

雅昌艺术网&艺术头条主编裴刚&艺术家车建全

一、此次展览的创作灵感与动机

Q:您提到少年时临摹马远《水图》的经历对本次展览影响深远,能否分享这一经历如何具体转化为如今的影像创作?

A:13岁的时候,在父亲的督促下临摹《水图》,临摹过程中,发现每一幅水的画面都如此不同,从波纹涟漪到惊涛大浪,水的不同形态被凝固在一张张纸上,非常丰富,如同水世界无限变化的多面向缩影,后来,当我在世界不同地方和各种不同的水相遇,马远的《水图》会隐约闪现,和面对的水的情境相应,我更愿意用处于不同情境中的水的情状来理解《水图》,这种潜在的影响也发生在与水有关的工作现场,说不清是临摹的经验让我对水的变化更为关注,还是面对水的情状时激发了对《水图》的联想,它拓展了我对水的丰富性的想像,或者说它就是我"內在世界"的縮影。

Q:为何选择以“水”作为核心媒介串联庐山与金门两地的文化记忆?这两地之间是否存在某种内在关联?

A:"水"是止观的对象,即停下來看,慢慢地观看,马远的种子在游历中慢慢长大,止观于水成为我修习的方法,也在不同的地区拍攝了很多与水有关的作品,在展览的筹备过程中,从这些作品中选取了二部影像作品《亭》系列和《水图》,《水图》是刚刚完成的新作品,是一件章回式作品,它直接來自马远《水图》的启迪。这二部作品都聚焦于具体的地点,一个在庐山山顶的如琴湖,一个在福建金门岛,它们看似沒有任何关联,但都以水为核心,以具体的地点为轴,追溯了历史过往、事件或传说,串连起有別于兩地的文化记忆,水既是主体也是无言的见证者,它见证了两地时空的迁变,以沉默刷新对记忆的阻隔。

车建全 水图 静帧1 2024-2025

车建全 亭 pavilion20. 影像静帧 2022

二、作品《亭》系列(2003年至今)

Q:《亭》系列持续拍摄庐山如琴湖的亭子已逾二十年,这一长期项目对您而言意味着什么?它如何体现“时间载体”的概念?

A:最初在拍攝的時候,沒有想过它是一个作品,因为庐山山顶的云烟瞬間万变,想把它变成绘画是无力的,我做了很多尝试,都沒办法和变化对位,所有变化都在时间中展开,唯有影像能夠记录并复刻这些变化。因为沒当作它是一个作品,而只是把庐山当作一个在你想从人群中抽离出來躲一躲的清净地方,20多年前的庐山真的比现在清净多了,微雨时分,你可以静静地对着湖面观想,偶尔出神会忘了时间的存在,后来想把这种观想的体验带进去,就开始认真了,比如什么时间云雾最多变,什么時候雨水最多,什么时候云雾会停在空中不动,就开始做调研了,我也是在那个时候对气象学发生了兴趣,山顶有个气象观测站,经常和气象站的人聊天,但是,后来发现气象站也不能百分百测准,因为几分钟前突然从鄱阳湖冲上來的气流帶上來的云团和冷空气相遇后,会瞬间在山顶形成快速迷漫的雾气,一片水、一个亭子、一片松林,就快速在雾气中消失了,你认为的真实不真实了,你以为的存在不存在了,这是庐山之于我最大的魅力。所以,我会锁定雨水较为丰沛、冷暖交锋又不太確定的季节上山,一边看一边等,等那些变化的时刻出现,等待很重要,有一年冬天气象台说次日有雪,我和几个朋友以最快速度赶到山上,接下來一周的风和日丽,直到10天后才真的开始下雪,在等待中,我也慢慢变成了山里人,把慢慢游历当成日常,疫情前,差不多每年有2个月是在山上度过的。

沒有任何比喻,像云雾出沒那样更能对应时间的变化,无论悄无声息的浸染还是戏剧性的转折,时间的变化是如此清晰可见的,水和亭如同一个魔幻的剧场。很多人问,你这个项目还要做多久呢?认真的回答是,直到把它做好吧,做好的概念什么呢?我不知道,我只知道每一次的拍攝都有遺憾,知道哪里不好,所以就再來继续。

车建全 亭pavilion3. 影像静帧 2005

车建全 亭pavilion5. 影像静帧 2007

Q:湖底沉睡的东晋大林寺遗迹与白居易的隐居故事如何融入您的创作?您如何通过影像呈现“可见与不可见”的历史层次?

A:随着我在庐山呆的時間越來越长,对庐山文化的层次和面向也多了了解,从东晋到南朝,这一时期是庐山文化发展的关键阶段。东晋慧远在庐山西麓建东林寺,使庐山成为南方佛教中心。同时,陶渊明以庐山为背景创作田园诗,开创田园诗派;谢灵运、鲍照等文人也在此留下山水诗作,庐山成为文人隐居与创作的胜地。 白居易不仅长期隐居庐山,还留下了"山寺桃花始盛开"的绝唱;宋代朱熹重修白鹿洞书院 ,又使庐山成为教育思想的重要传播地。2009年曾经做过一个《月照松林》的影像,就汇集了历代诗人对月照松林这一地点的描述,后來在《庐山志》中读到关于大林寺的记载,大林寺始建于东晋时期,由高僧昙诜创建,距今约1600年。寺址位于庐山牯岭街西南2公里处的大林峰上,白居易曾赞其为“匡庐第一境”。唐宋时期:大林寺成为文人墨客的隐居之地,白居易在此写下《大林寺桃花》,苏轼也曾到访。 寺院历经战乱多次损毁,但屡毁屡建,至明清时仍保留部分建筑。 1922年,太虚大师推动修复大林寺,并于1923年在此举办“世界佛教联合会”,书写了中国近代佛教史的重要一页。

1961年,因修建如琴湖水利工程,大林寺原址被淹没,仅存白居易咏诗的花径作为历史见证。我拍攝的如琴湖水下,即是当年大林寺的旧址。湖水的微澜提示着这一历史记忆的回响,无声地触动着我们对那座被淹没的古老建筑的模糊记忆,水波之下是时光的层层沉积。

车建全 亭 pavilion9. 影像静帧 2011

车建全 亭 pavilion 20 静帧截图 2005

车建全 亭 pavilion13. 影像静帧 2015

三、作品《水图》系列(厦金湾与金门岛)

Q:金门海域见证了从东晋移民到近代两岸关系的复杂历史,您如何通过海水的变化传递这种时空的厚重感?

A:《水图》系列则面朝厦金湾与金门岛的海水。这片海,目睹了金门漫长的历史:东晋时大陆移民的舟楫,南宋时朱熹讲学带来的“海滨邹鲁”文风,明末郑成功从这里扬帆渡海、收复台湾的壮举。它也见证了近现代两岸对峙时的硝烟炮火,以及后来硝烟散去,金门从军事前线转变为两岸交流纽带的历程。海水在日出日落间涨落,随光线变幻色彩。影片通过海水的形态,记录下这里独特的花岗岩海岸和废弃的军事痕迹,也仿佛让那些对峙的往事随潮水退去,如今此地已成了游人观光的所在。海水本身,就是岛屿故事的讲述者。如今,这里己游人如织,战地景观成为人们重思历史的对象。

金门岛从"战地前线"到"和平灯塔"的史诗级蜕变,消融两岸共同的乡愁,厦金湾的海见证了金门的历史与变迁。

在实地考察后,我选择了几处海滩,以日出和日落的时刻呈现了这片海域复杂的变化和凝重的色彩,看上去既壮丽又孤独,沉默,所有的创伤与和解都融化于金色的水光波动之中。

车建全 海 布面油画 56x47cm 2025

四、技术与艺术语言的融合

Q:展览中同时呈现绘画作品与影像,这两种媒介如何互为补充?绘画与影像在表达“水”时各有何优势?

A:展览中的绘画作品是影像的延伸,我希望它们是平滑的,模糊影像与绘画边界的,它和影像的关系是流动的大屏幕和静止的小屏幕的关系,在绘画中我用笔触放大了像素,也放大了场景中丰富饱满的色彩以及从冷到暖的复杂渐变。绘画更为主动的释放了水的色彩丰富性,凝固了瞬间的变化,也更抽象。

车建全 水图 静帧2 2024-2025

车建全 水图 静帧3 2024-2025

五、历史与文化的对话

Q:您认为“水”在中华文化中始终承载着怎样的象征意义?您的创作是否试图重新诠释这种意义?

A:无常与空性水的流动不息、变化无常,常被用来比喻人生的无常和世间的虚幻。如《圆觉经》中以水的迁变流转象征生命的生死相续,提醒人们洞察事物的本质是空性,而不是表象。

大家比较熟悉的是老子对水的描述:"水利万物而不争,处众人之所恶,故几于道",“道”是宇宙万物的本原和规律,代表着自然、和谐、无为的状态。水因不争而顺应自然,因此被视为接近“道”的象征。

对我而言,水是观想对象,上面提到的"止观"可能是我对水的理解和表达的起点和终点。面对逝水,停下來慢慢地观看,既是在看水,也是照见自心,你会慢慢平静下来,消除着起伏的知见,把所有的注意力停留在一个点上,随着专注越來越深入,你停驻的这一个点也会失去时空的意义,就是出神,在某一刻,我们熟悉的用來支撑现实框架的感官屏障会变得稀薄,你和水的边界模糊了,另一个感知系统会出现,它以一种更微妙的方式显化,你和变化会成为一体,沒有中心也沒有边缘,这种体验很神奇,会在不知不觉中显现。只是作为一个专注的凝视者,你观看的水,水的变幻,和你在那个当下可能经验的所有情绪感受,都只是被静静地看着,就会与被看之物浑为一体。

这次展览的种子,是我少年时临摹南宋画家马远《水图》的经历。由此,我选取了两件关于水的影像作品。一件是在厦金湾和金门岛拍的《水图》系列,另一件是在庐山如琴湖持续拍摄的《亭》系列。这两件作品都扎根于具体的地点,通过水的凝视,牵出了跨越时空的故事。它们以沉静的观察,回望那些地点曾经发生过的历史流转,在广袤地图上,勾勒出一个微小坐标背后广阔的想象空间。水,是画面的主角,也是时间无声的见证者。

水,连接了庐山与金门这两个迥异的地点,也孕育出气质截然不同的两组作品。它们跨越山海和时空,静默地观看着时间的流淌与世事的迁变。庐山的湖水,承载着诗意的山水意境与历史的幽深回响;金门的海水,则映照着历史的沉重与绚烂的蜕变。但无论是湖是海,都同样倒映着天上那轮明月。

这个展览,正是我以这些关于水的影像,向八百年前马远笔下那气象万千的《水图》做出的一次回应。

车建全 水图 静帧4 2024-2025

车建全 水图 静帧5 2024-2025

六、展览策划与公众互动

Q:展览以“沉静的影像语言”为主,为何选择这种近乎冥想式的呈现方式?您希望观众如何与作品互动?

A:水在此处既是现实世界的记录,也是我内在世界的显化,它其实不需要了解上面说到的那么复杂的历史背景,只是去看就足夠了,水是空性的,它承载并看见一切。我希望观众把这些影像当作观想和冥起的对象,观水即观心,即观自性。

但是,文字语言的描述是不可信的,那些不可言说的部分在影像自身的流逝当中,需要在观看过程中感知。

Q:未来是否计划将展览延伸至其他地区(如庐山、金门或海外)?两地实景与展厅影像之间是否可能形成某种呼应?

A:希望有一天这二件作品能够在庐山如琴湖边和金门的湖下海滩同时做在地播放,让湖水和厦金湾的海水见证《水图》的时光的变迁。让水的影像跨越地域的阻隔。

车建全 水图 静帧6 2024-2025

车建全 水图 静帧7 2024-2025

七、艺术家个人历程

Q:此次展览是否标志着您某个创作阶段的总结或新方向的开启?接下来是否有新的创作计划?

A:可以看作一个总结,它呈现了众多作品中的一个面比较清晰的面向。我关注的议题比较多,比如关于当今全球的各种不确定性体验,从古地图援引出的岛屿历史的追溯,对传统文化在当下社会的续存的考据,这几年我去考察了一些地方,比如河南巩义,福建泉州和崇武,山西长治及周边地区,这些地方历史深厚,值得追溯的地点非常多,23年夏天拍了巩义宋陵,记录了宋代陵墓群在当下的处境,但是还想看看冬天大雪时的状态,所以今年冬天还会再去,崇武也挺有意思,明朝的倭寇,现代的女民兵哨所,开裂的海边巨石,古城和满大街的神明石刻,也在等适合的季节去做深入探索,己经逝去的文明遗迹和现代文明的关系,是我很想去探究的一个内容。我试着把作品的距离拉开,随着行走去揭示更多面向,但我更希望它们是可以不断深入甚至在重复的地点持续深入的,几个线索都在展开,需要在不同的季节和机緣下持续。

这种在不同地点随时切换的工作方式,仿佛在短暂的人世,可以经历很多世,在完全不同的時空中,专注工作让时间变得很慢,那-刻就像经历了一生。

车建全 水图 静帧8 2024-2025

车建全 水图 静帧9 2024-2025

车建全 水图 静帧10 2024-2025

车建全 水图 静帧12 2024-2025

车建全 水图 静帧13 2024-2025

车建全 水图 静帧14 2024-2025

车建全 水图 静帧15 2024-2025

结语:艺术家车建全的创作关注于作品背后的文化根脉展开,以“时间载体”通过长期项目(如《亭》系列二十年的拍摄)的追溯,揭示艺术与时间相互渗透的关系。他以“等待云雾”“追踪气象”等细节,将艺术实践转化为一种修习般的生命体验,凸显“变化”与“无常”的东方美学观。他注重挖掘如南宋马远《水图》、东晋佛教传播、白居易诗作、金门历史事件等文化符号,通过追问“水”在中华哲学中的象征意义(如道家“几于道”与佛家“空性”的阐释),赋予作品深厚的文化纵深感。“水波之下是时光的层层沉积”等诗性表达,又严谨引用《金门县志》《庐山志》等文献,将情感投射与史料实证相结合,形成一种“考据式抒情”的独特创作语言。通过地理坐标(庐山/金门)的并置,串联起看似无关却内在关联的文化记忆。他以“水”为线索,勾连湖底遗迹、战争史迹与当代和平场景,形成多层次的历史回响,使作品成为连接可见与不可见、遗忘与铭记的媒介。在绘画与影像的技术层面,他聚焦影像与绘画的互补关系,通过“像素笔触”“流动与凝固”等概念分析,深入探讨媒介如何承载“观想”体验,体现其对艺术语言本体论的思考。他始终强调“止观”“出神”的观看哲学,通过设问“近乎冥想式的呈现方式”,引导读者超越表象解读,进入“观水即观心”的深层体验,使文字本身成为通向作品精神内核的路径。他的艺术创作极具空间架构的力量,又兼具学者型的历史纵深,以及诗性的哲学表达,形成一种以文化考据为基、以精神追问为核的独特语言。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。