编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

“湖南工艺美大”是原湖南省工艺美术职工大学的简称。以前,我一直是这么称呼。尽管该校早在2005年就已经更名为湖南省工艺美术职业学院,且马上有可能专升本成为大学,但相沿成习,在我嘴里,还是觉得原来的“湖南工艺美大”更为亲切,也更加顺口。

“湖南工艺美大”的前身,名为益阳市七•二一工艺美术大学。它是1975年益阳市轻化局为响应国家号召,成立的一所半工半读的业余美术学校。在当时全国所有大专院校均已停课搞运动的大背景下,“大学还是要办”这个指示经由1968年7月22日的《人民日报》刊登出来后,便迅速成为某种风向标,席卷大江南北。益阳市七•二一工艺美术大学的成立,就是顺应当时的政策需要,其办学宗旨完全遵照了培养大学生的两个方针:一个方针是高校毕业生到工厂、农村、部队去参加劳动和军训,当普通劳动者或士兵,接受工农兵再教育;另一个方针是从工人、农民、解放军指战员中选拔学生,到学校学几年后再回到生产实践中去。这即是所谓“工农兵大学”的滥觞,也是后来职工大学的雏形。

原益阳市人民印刷厂厂徽

益阳市七•二一工艺美术大学,为益阳市人民印刷厂等26家工厂联办,原校址选在益阳市人民印刷厂院内,起先只开设了包装装璜专业,主要招收益阳境内轻化系统有美术专长的在职职工,属于“半工半读”性质。办学之初,条件十分简陋,不仅只是借用了印刷厂的一间活动室当教室,师资力量也相当匮乏,除胡明勋一人专职负责,郑一呼在从事其他工作之余协助办学之外,别的教师均是临时邀请。不过,益阳市七•二一工艺美术大学的教学条件虽然有些寒酸,师资力量也严重缺乏,但授课老师都是个顶个的实力派,且非常认真负责。其中,胡明勋是1963年从湖北艺术学院美术系毕业的高才生,为当年益阳美术界的学院派代表;郑一呼则是益阳美术界的名宿,早在1963年就曾获得益阳专区第一届美术展览的一等奖;而其他兼职教师,如益阳市文化馆的吴锦星、资江瓷厂的杜炜、益阳市电影院的陈腊年、李敦祥,以及人民印刷厂的高寿荃等等,均是益阳美术界响当当的扛鼎人物。如此精英荟萃,且都兢兢业业,也就使得益阳市七•二一大学,成为一个美术人才的集聚中心,远近闻名。

正因为如此,当1978年国家开始整顿工农兵大学,将大部分七•二一大学都停办以后,益阳市七•二一工艺美术大学不仅没有关闭,反而在此期间升格为省直单位,以“湖南省益阳工艺美术职工大学”(据湖南工艺美大首届学生吴国欣先生回忆,是他当受学校委托到省里递送材料时,建议去掉了“益阳”两字,从而使这所学校成了名正言顺的湖南省直学校——湖南省工艺美术职工大学)的新招牌,继续向全省乃至全国招收全日制脱产大专生。

1979年左右,在上级有关部门的督促下,益阳政府专门于风景秀丽的会龙山附近划出一大片土地,交由湖南省工艺美术职工大学兴建新的校舍。于是,湖南工艺美大从益阳市人民印刷厂搬出,经由资江瓷厂的短暂过渡,不久便迁入了益阳会龙山脚下,即该校现在的校址。我与湖南工艺美大发生关系,就是从这个时候开始的。因为我们家就住在益阳市的桃花仑,与背靠会龙山的湖南工艺美大毗邻,且从小我和姐姐都喜欢画画,所以,湖南工艺美大搬到会龙山不久,我便与其瓜连蔓引,产生了不可分割的联系。

我还记得,大概是1982年前后,姐姐中学毕业准备报考美术学院,父亲托老友郑一呼先生给她辅导。郑先生尽心竭力,也有求必应,不仅利用自己的业余时间耐心地辅导我的姐姐,而且还把她推荐到了刚刚建成的湖南工艺美大进修,开始更为严格而系统的绘画训练。我与湖南工艺美大结缘,就是始于此时。

我姐杨莉(后排右1)与同学金憓(后排左2)等在湖南工艺美大进修班合影,金憓现为著名设计家

姐姐到了湖南工艺美大之后,父亲很关心她的学习状况,经常会去学校探问,偶尔也把我带上,让我去沐浴那里的艺术气氛,接受美的熏陶。于是,以此为契机,我很早就认识了姐姐的一些老师,如贵体侃,杜炜,等等。

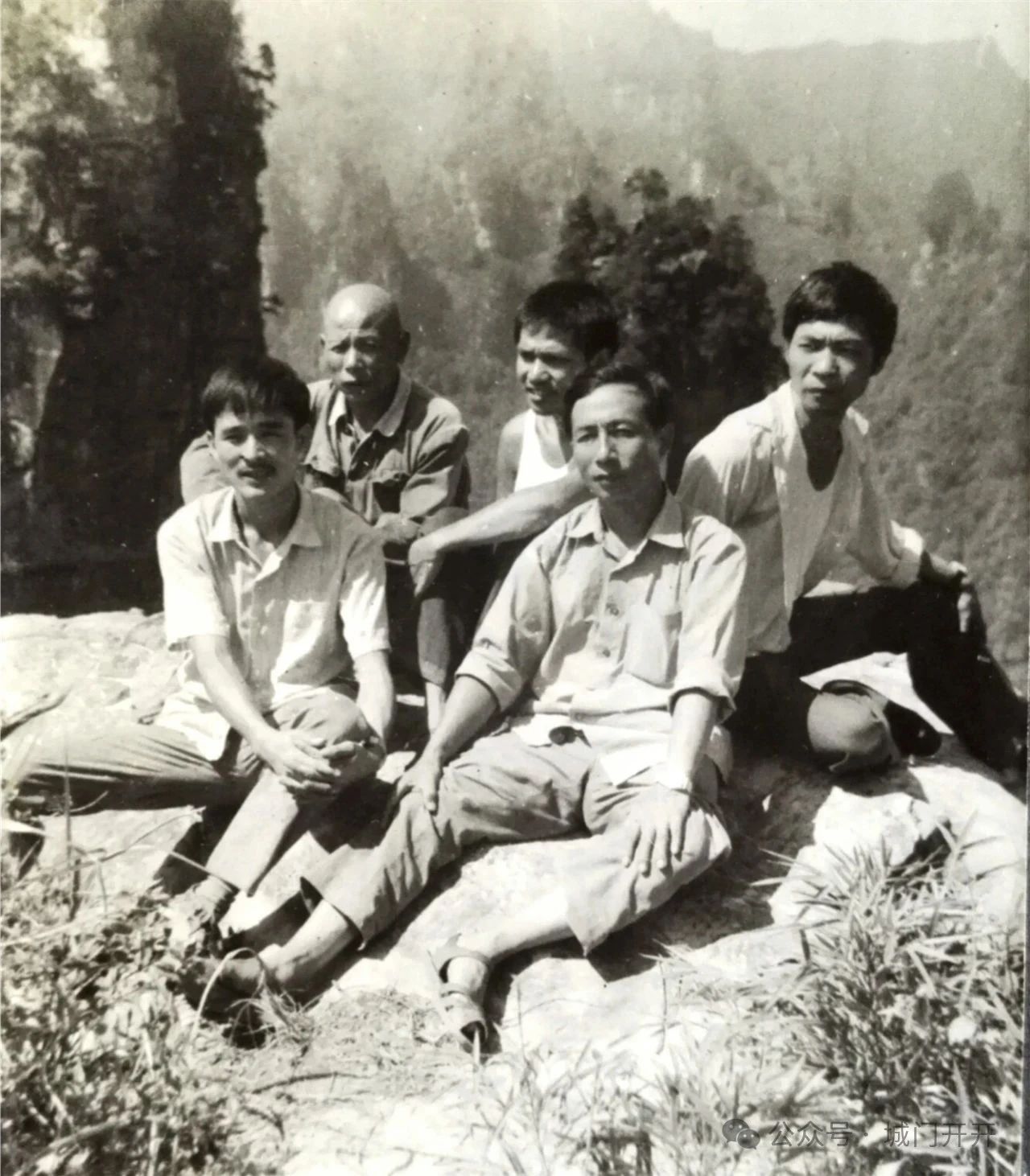

贵体侃老师(右2)与杜炜老师(右3)等80年代初在张家界合影

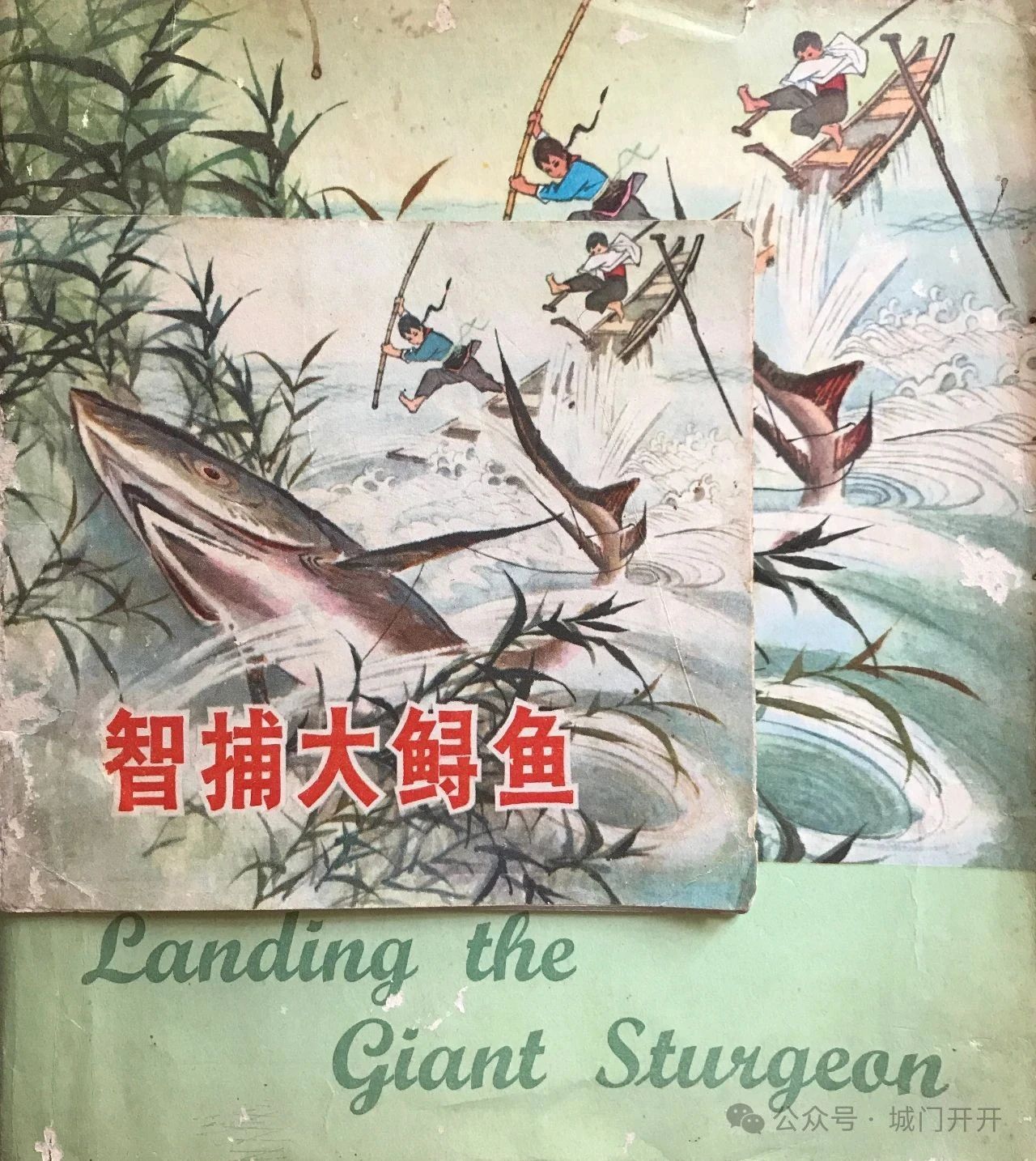

贵体侃老师和杜炜老师,都是20世纪60年代毕业于广州美术学院的高才生,后陆续分配至益阳工作,湖南工艺美大正式成立后,上面把他们从不同单位相继抽调过来,组建了最初的师资力量。杜炜老师是广东人,说话带着浓重的粤语腔,跟本地人交流起来较为困难。故而,我与他接触不多,印象也不是太深。大体只知道,杜炜老师曾多次参加全国美展,尤其是他在70年代创作的连环画《智捕大鲟鱼》,不仅获得过全国连环画创作的二等奖,而且被译成英文正式出版,向海内外发行。因此,杜炜老师名声在外,在当年的湖南美术界,可谓显赫一时。

杜炜70年代出版的中英文连环画《智捕大鲟鱼》

与杜炜老师相比,学油画出身的贵体侃老师似乎要和蔼、亲切一些。这不仅因为贵体侃老师本身就是湖南常德人,其家乡与益阳相邻,说起话来语音近似,更在于贵体侃老师乐观开朗的性格,对人对己,都很率性,也很随意。所以,我和姐姐一直都跟贵体侃老师走得很近。

说起来,我曾经还是贵体侃老师的“入室弟子”,不过,并没有嗑头作揖,只是跟着姐姐喊了一声“贵老师”,便大大方方地踏进他家,成了贵体侃老师众多学生中的一员。后来,在姐姐离开湖南工艺美大不久,我也辍学流入了社会。父母担心我在社会上学坏,便让我跟着姐姐开始画画,我也就随姐姐一起,归于贵体侃老师门下受业,在他那里取了不少艺术的真经。现在回想起来,我能够取得后来的一点成绩,与当年贵体侃老师等人的教诲不无关系。这也正所谓“上有所好,下必甚焉”。老师就是榜样,其言行举止、表情达意,对学生都是一种启迪,也是一种指引。

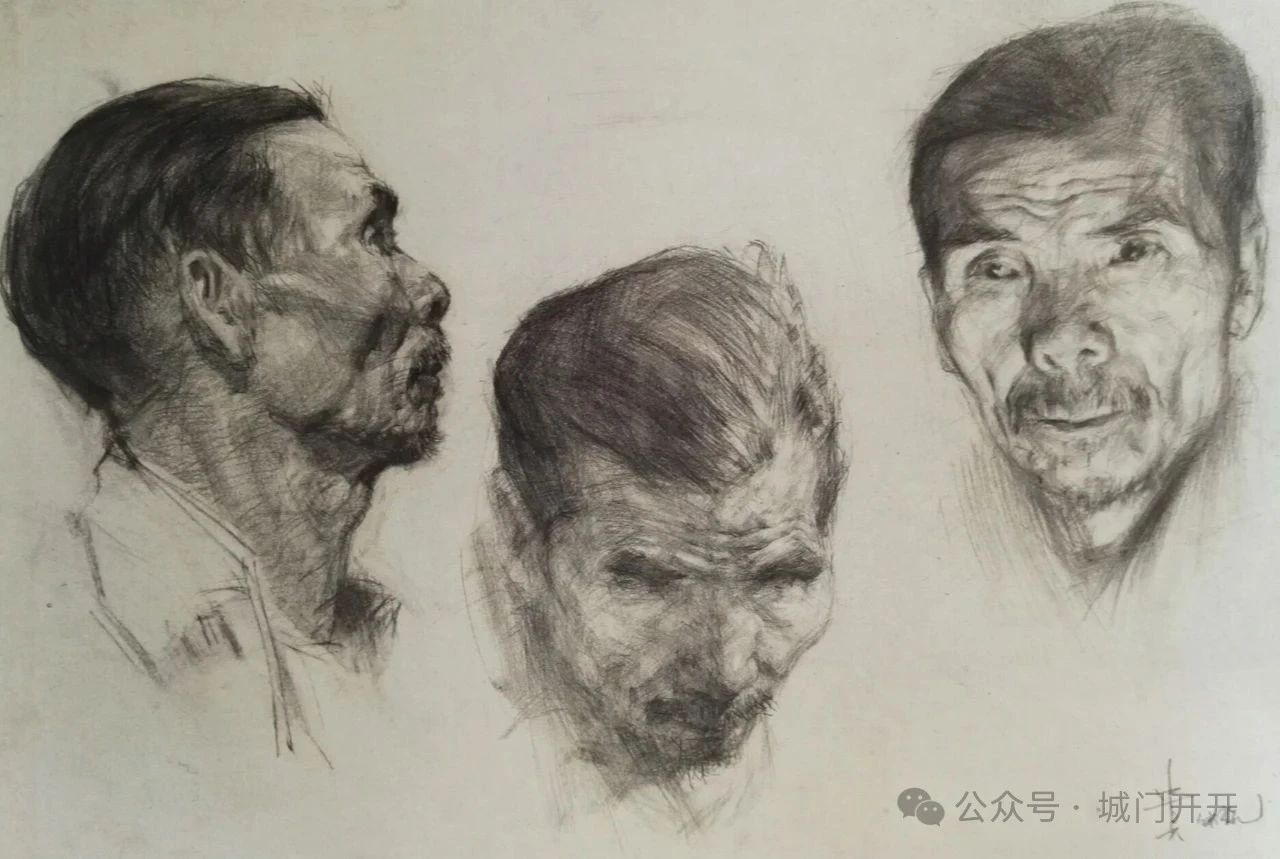

贵体侃老师在广州美院读书时,师从郭绍纲、王肇民等名师,积累了深厚的艺术素养,也打下了坚实的造型基础。因此,他从广州美院毕业分配到益阳工作后,也把这种扎实的学风带进了益阳美术界。事实上,贵体侃老师不仅热衷于美术教育,而且在教学上也有自己的一套方法。他严于律己,宽以待人,从来不会流于枯燥的说教,而是以自己的行为感染下一代,用自己的创作影响年轻人。所以,当年在益阳学画的文艺青年,大都喜欢跟贵体侃老师交往,愿意追随他学艺。

贵体侃老师在广美读书时的课堂作业,该画被广美永久收藏

说起贵体侃老师的艺术修养与绘画才情,益阳美术界有目共睹,尤其是他的素描与水彩画,其造型能力和色彩感觉,都可谓是庸中佼佼,远超了当年益阳美术界的平均水平。只可惜,被当时的时代环境所耽误,后来又受到家庭的拖累,贵体侃老师没有充分施展自己的艺术才华。说起来,也是一种怀才不遇的遗憾。

我跟贵体侃老师学画,大概始于1984年左右。之后,断断续续一直受教于他,与其保持着校外的师生关系。直到1989年,我在湖南工艺美大经过考前进修班的短暂学习之后,如愿以偿地考上该校,这才正式入门,由贵体侃老师的编外学生,转到了编内学生。应该说,1989年也是我人生的一个转机。因为此前我经历了多次艺考的失败,早已经心灰意冷,要不是这一年湖南工艺美大将我录取,也许,我这辈子就与大学失之交臂,跟艺术擦肩而过了。冥冥之中,似乎早有天意,她安排我与湖南工艺美大结缘,又安排我从工艺美术而走向纯艺术,以至于最后成了艺术批评家。

我在湖南工艺美大就读的专业,为包装装璜与广告设计,但由于之前跟贵体侃老师等人学习过油画,所以,我一直对纯艺术情有独钟。在湖南工艺美大读书的那几年,我在校外租了一间工作室,并利用课余时间坚持油画创作。有些老师不太理解,认为我这是不务正业,但也有老师对我表示出了极大的支持,这其中就有袁庆典老师。

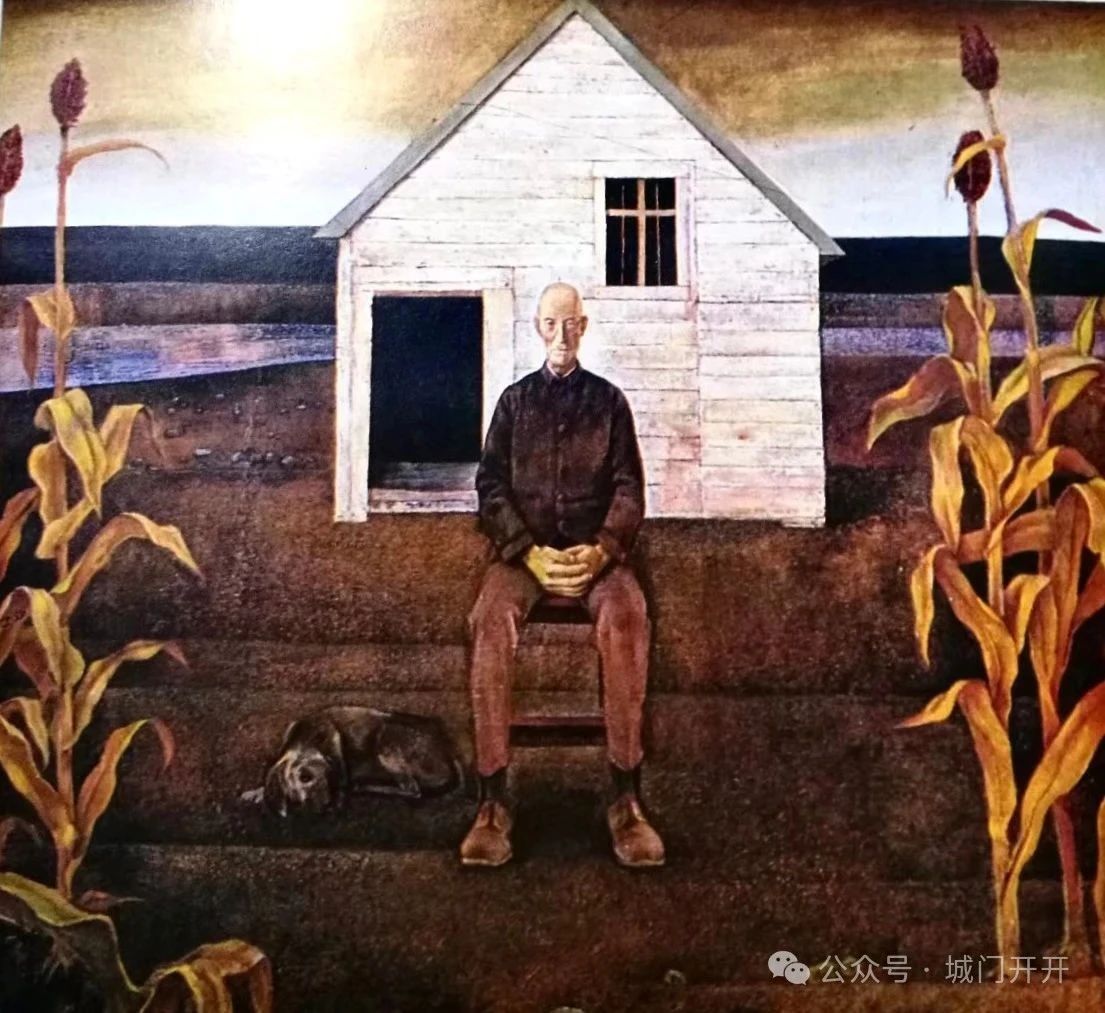

袁庆典老师参加第七届全国美展的油画作品《没有夕阳的黄昏》

袁庆典老师是湖南师范大学美术系毕业的高才生,1985年分配来湖南工艺美大任教,是当时湖南工艺美大的中坚力量。他很早就有油画作品参加全国美展,其造型能力与绘画才情,在湖南美术界也是屈指可数。我跟袁庆典老师最初相识,便一见如故。或许,这是因为我们都很迷恋于纯艺术,有着某种共同的语言。所以,在工艺美大读书期间,我与袁庆典老师的关系最为密切,师生友谊一直保持到现在。

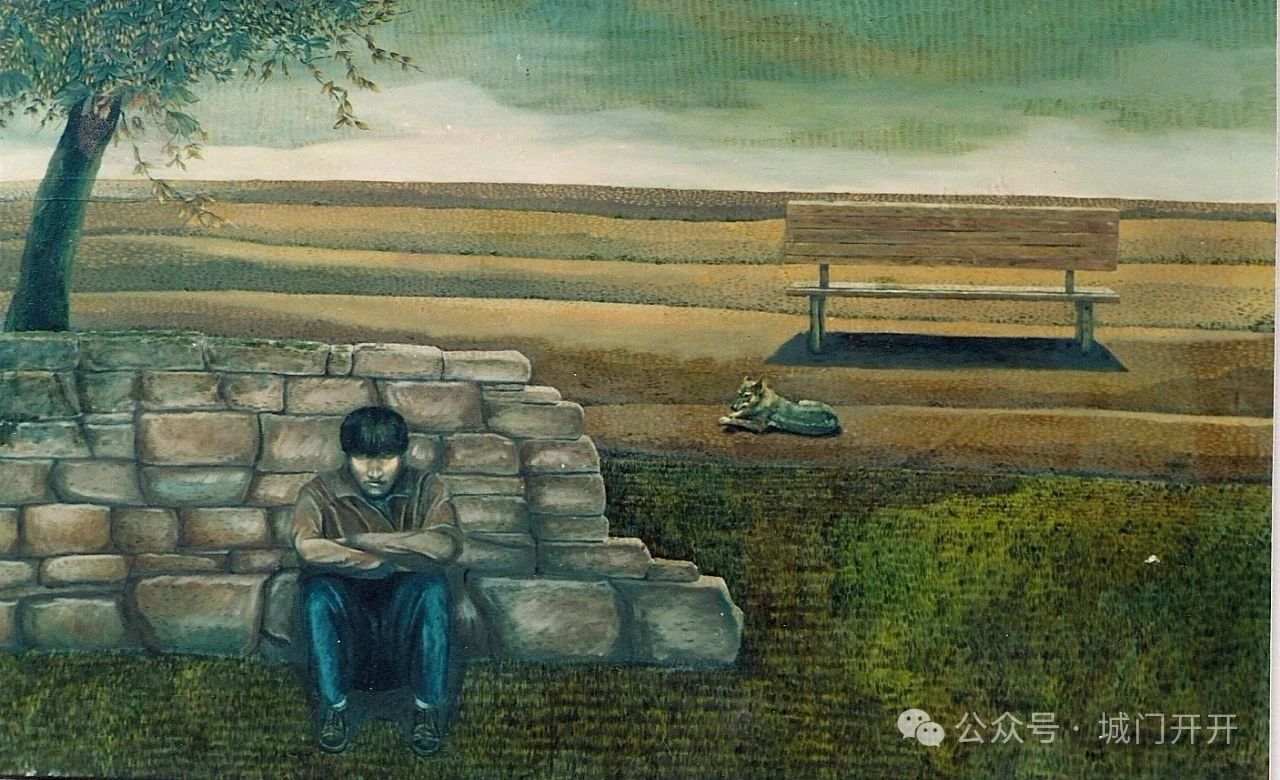

其实,我最早创作的一批油画创作,就曾受到过袁庆典老师的影响。尤其是他在画面中惯用的褐色调子,冷漠而凝重,深邃而神秘,透着一种挥之不去的忧郁和哀愁,与我青春期的心境不谋而合。所以,我创作的第一批油画作品,也采用了大量的褐色背景,只不过在表现方式上,更加倾向于“超现实主义”,带有某种孤悬于天地间的意味。也许,这还是因为少年的青春烦恼所致吧。毕竟那时候的我,还只是一个稚嫩的学生,涉世不深,不可能真正触及到现实背后,所隐藏的那些痛苦与伤痕,也就只能是“为赋新词强说愁”了。不过,尽管那时候的我,缺乏认知的深度,难以真正表现出艺术的深刻性,但是,这种对深刻的向往和追求,却塑造了我的人生路,为我后来转入艺术批评做了最初的人文铺垫。

我在工艺美大读书期间创作的油画作品

我在湖南工艺美大读书时,为我输送过知识营养的老师还有很多,其中,李敦祥、吴国欣等老师都是我的任课老师,曾经直接感染和影响过我。李敦祥老师也是我在益阳较早认识的一位美术老师,早在1984年,我在益阳市文化馆开办的美术培训班学画时,李敦祥老师就教过我。所以,我对李敦祥老师的为人和作派,都比较了解;对他的教学方法与绘画风格,也颇为熟悉。

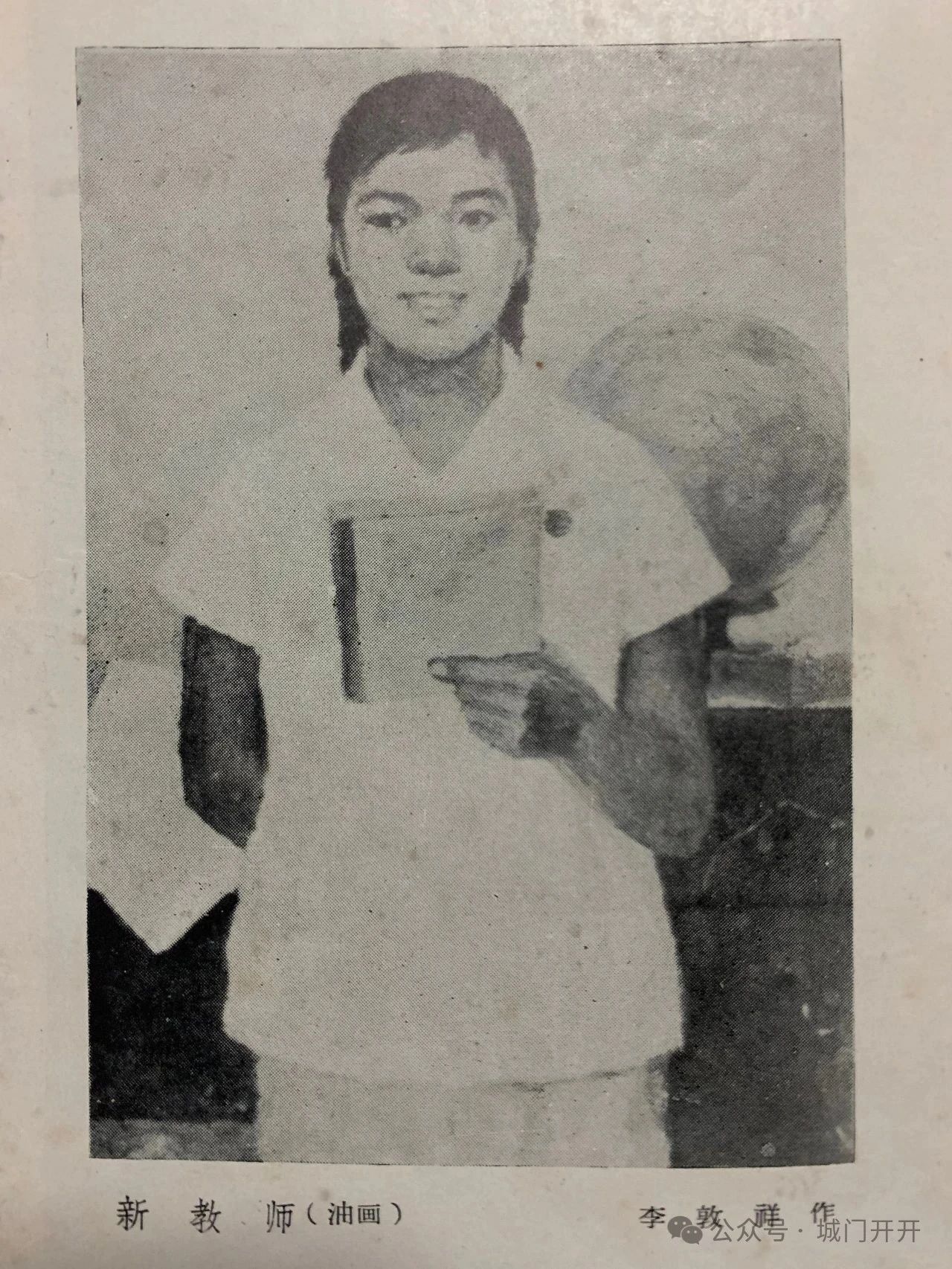

李敦祥老师原是益阳市电影院的宣传员,虽然没有读过大学,但凭借自己的勤奋学习和刻苦钻研,自学成才,取得过丰硕的艺术成果。湖南工艺美大成立之后,学校将其从电影院抽调过来,就是看上了李敦祥老师屡次参加省内外画展的诸多艺术成就。李敦祥老师虽然没有学院背景,却恪守着学院派的某些作风,不仅为人严肃,中规中矩,不苟言笑;其绘画风格,也是一板一眼,老老实实,完全遵照了现实主义的创作原则。

李敦祥老师参加1963年“益阳专区第一届美术展览”的油画作品

李敦祥老师的这种循规蹈矩,常给人一种古板、拘泥和保守的印象,不免令彼时的我,感到乏味和无趣。然而,当我离开湖南工艺美大,走向社会后,李敦祥老师的这种严谨做派,却成为某种理性的基因,不知不觉地遗传到我身上,让我学会了严于律己和自我规范。或许,这就是“近朱者赤”的道理吧。青少年时期反叛的东西,成年后往往被自己所继承,原因就在于时间的过滤器,会在岁月的沉淀中,过滤掉某些轻浮和躁动。李敦祥老师跨时空影响到我的,正是他身上一以贯之透出的那种庄重与沉稳。

相比李敦祥老师而言,吴国欣老师可以说要“灵泛”许多。无论是在生活上,还是在教学中,吴国欣老师都非常开放,也非常活泼。或许,因为他是上海人的缘故,又曾在中央工艺美术学院深造,眼界开阔,思维活跃。所以,吴国欣老师总是能够从容地面对教学,善于营造一种轻松愉悦的教学氛围,以此调动我们学习的兴趣,从中潜移默化地给我们灌输一些新知识、新观念。

在我读书那会儿,吴国欣老师已是湖南工艺美大的副校长,主抓全校的教学工作,但他却丝毫没有校长的架子,总是能够跟师生们打成一片,不仅课后常和大家一起参加运动,如打篮球,跑步,等等;课堂上他也喜欢跟学生们一起讨论问题,一起动手画画,参与制作。吴国欣老师的这种民主做派与开放式教学,或许是受了现代教育观念的影响,也或许是源于他的文化自信。总之,在吴国欣老师担任副校长期间,湖南工艺美大的校风,可以说是耳目一新。

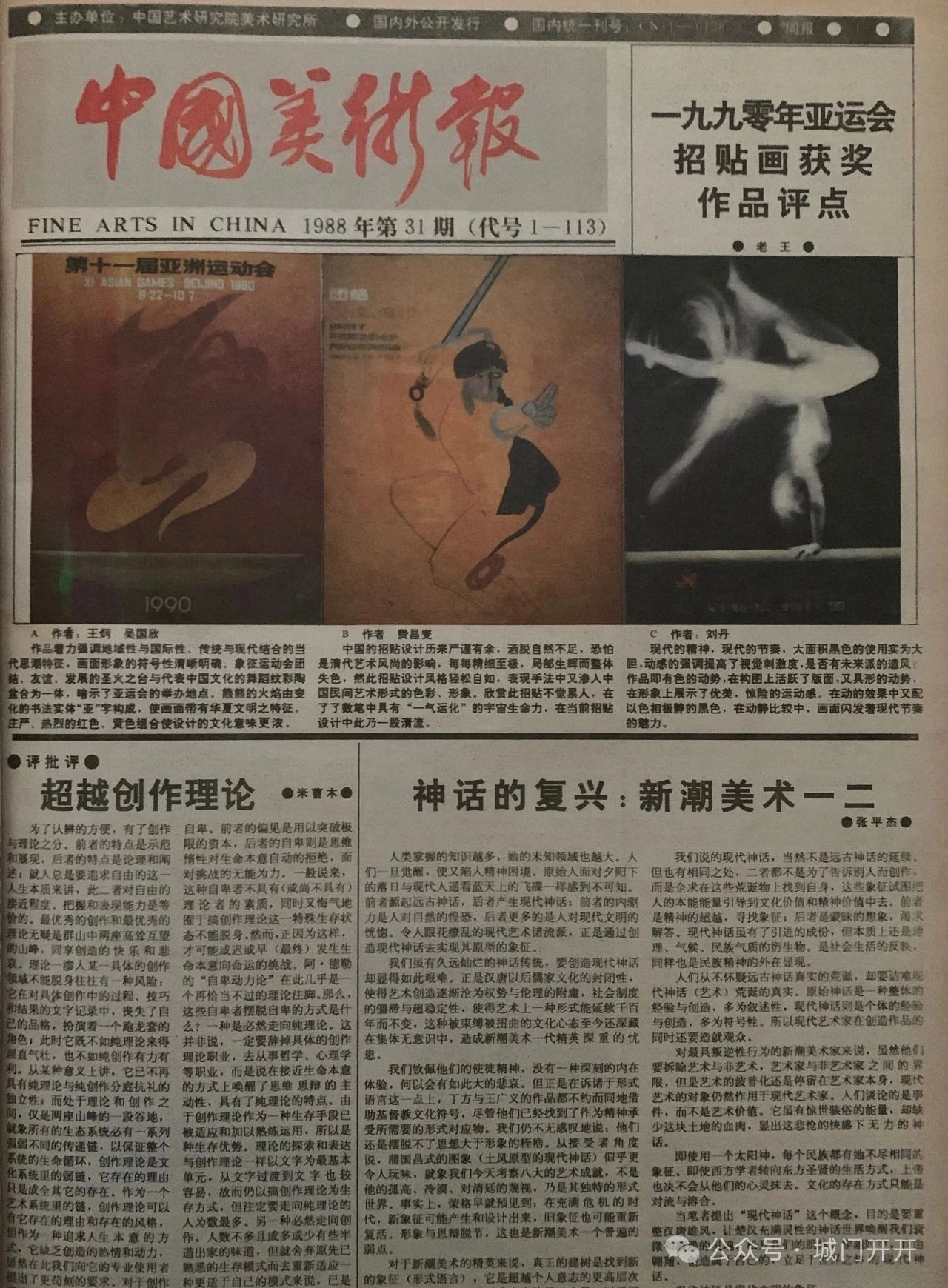

图1为吴国欣老师为1990年亚运会设计的获奖招贴画

其实,吴国欣老师也是从湖南工艺美大毕业的学生,不过高了我很多届。他是湖南工艺美大从益阳市七•二一工艺美术大学转型为省直高校后,培养出来的第一届毕业生。作为当年从上海下放到湖南农村插队的知识青年,吴国欣老师常说是湖南工艺美大改变了他的命运。因此,他视益阳为自己的第二故乡,把湖南工艺美大当成了自己的家,分外珍惜,也格外投入。

我还记得,吴国欣老师当时是兼任我们的广告设计课。为了开阔我们的眼界,让我们了解外面的世界,获得更多新颖的视觉经验,他曾收集世界各地许多经典的广告作品,将其编辑成录像,一部一部地放给我们看,又一次一次地为我们讲解。我后来的思想观念与创新意识被打开,有许多方面是得益于吴国欣老师当年的启蒙。虽然我后来没有从事设计工作,而是走上了纯艺术的创作之路,再后来又转入到了艺术批评与展览策划,但是,广告设计中的那些创意性思维,却激发了我的想象力,给了我无穷无尽的创作动力与思想源泉……

1991年我们班的毕业照,前排左4为吴国欣老师,后排右6是我

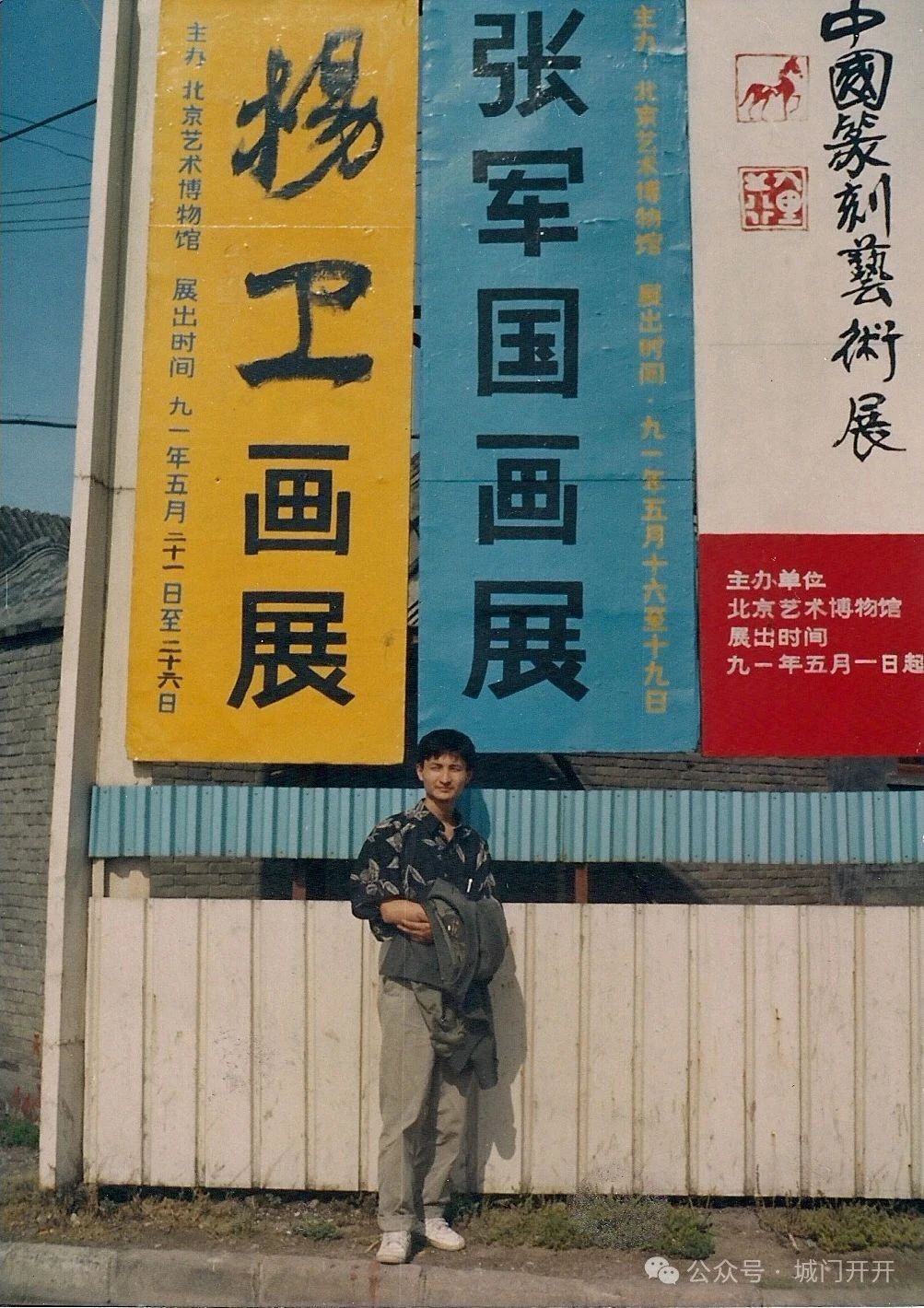

我在湖南工艺美大读书两年多时间,虽然成绩平平,但收获却很丰满:一方面,我从这些老师身上收获了知识,也收获了许多做人做事的道理;另一方面,我利用课余时间又创作了许多油画作品,这为我后来实现艺术梦打下了基础。1991年春,临近毕业前夕,我经北京画友的引荐,带着自己在湖南工艺美大读书期间创作的近三十幅油画作品闯入北京,在北京艺术博物馆举办了一次个人画展。这是我将自己的作品首次公开亮相,本来,只是为了检验一下自己的创作能力,顺便跟北京的观众做一个交流,不想,展览却取得了意想不到的“成功”,不仅赢得了普通观众的赞誉,也得到了不少业内人士的认同。1991年5月,《北京晚报》《人民邮电报》等一系列首都的重要媒体,都纷纷报道了我的展览;而我家乡的《益阳电视台》更是在展览后不久,为我拍摄了新闻专题片在黄金时段播出……

1991年5月我在北京艺术博物馆个展的广告牌前

初出茅庐,便技惊四座。这让我禁不住有些春风得意,以至于把当年要搞的毕业创作,也置之脑后了。说到这里,我还要感谢吴国欣老师,如果不是他在当时鼎力支持我,把我在北京举办个展的成果,算作毕业创作与学习成绩,也许,我到今天都不会拿到湖南工艺美大的毕业证。说起来,这也是湖南工艺美大在教学理念上的成功之处。与许多老牌美院的固化教育不同,湖南工艺美大因为是职工大学的底子,从半工半读的业余美术大学转型过来。所以,一开始的教学方针,就带有某种开放性与灵活性,特别鼓励学生们从多方面探索,从多方面尝试,也支持学生们朝往不同的人生和创作方向发展。我想,湖南工艺美大之所以人才辈出,先后培养出了诸如吴国欣、黄炯青、黄建成、王义明、金憓、罗江等这样一大批设计界和美术界的翘楚,究其原因,可能就在于教学方式的灵活多变与因材施教吧。

1991年夏,我拿到毕业证,顺利地从湖南工艺美大毕业。之后,便离开家乡益阳,辗转天涯,到了北京发展。弹指一挥间,一晃三十多年过去了。这三十多年,我参与和推动了许多重要的艺术事件,也完成了从一个艺术家到艺术批评家和策展人的身份蜕变……回首这一路的跌宕起伏,我之所以能够不断地突破自我,走出人生一次又一次的新境,应该说,还是得益于当年在湖南工艺美大的人文积淀。所以,我虽然在此之后又读了吉林艺术学院的研究生,但在我心底,湖南工艺美大仍然是我的母校,是我生命之中“灵根孕育源流出”的文化福祉。

2025.7.25于北京通州

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。