编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

作者:李骏

赵冷月(1915.3—2002.11)名亮,浙江嘉兴人。

堂号缺圆斋,晚号晦翁。

上海市文史研究馆馆员,

历任上海书法家协会常务理事、副主席、顾问。

中国书法自商周时期的甲骨文发端,历经篆、隶、楷、行、草五种书体的演变,逐渐形成了独具特色的艺术体系。自唐代张怀瓘在《书断》中首倡“兼通众体”理念,至清代康有为在《广艺舟双楫》中强调“书家须备五体”,“五体皆善”作为衡量书家综合造诣的核心标准,始终被视为书家全面修养的至高境界。

纵观书法史,能兼通五体者寥寥:东晋王羲之、唐代颜真卿、元代赵孟頫、明代文徵明等,皆以博涉多优而名垂书史。及至清代碑学兴起,书家多专攻篆隶或北碑,五体兼修者渐少。赵冷月作为20世纪书坛巨擘,以八十载笔墨耕耘,于楷、行、草、隶、篆及魏碑领域皆达化境,既得晋唐帖学之韵,又具北朝碑版之骨,更融时代审美之变,堪称继赵之谦、吴昌硕之后“五体皆善”的集大成者。

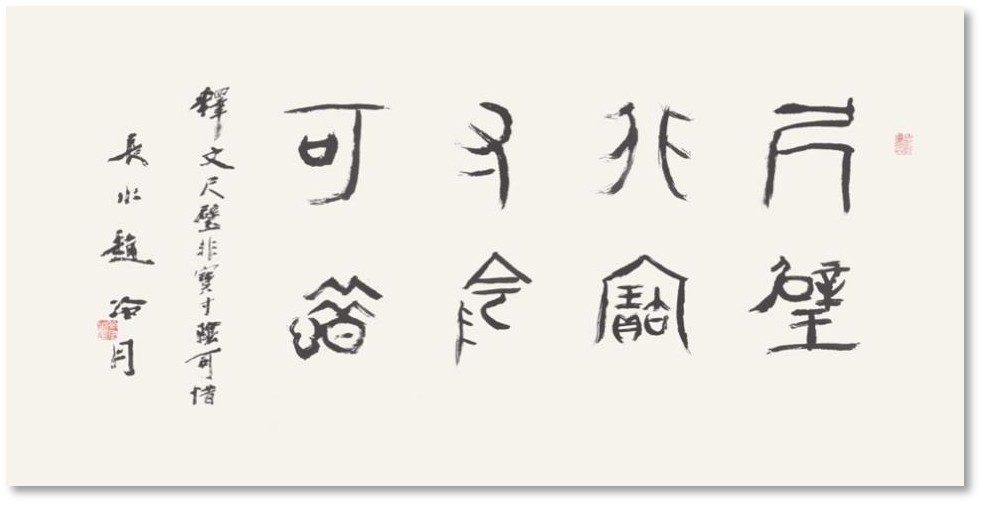

篆书《千字文句》 尺寸:70×138厘米

一、书法五体的形成与典范

书法五体的形成是一个伴随文字演变与书写实践逐步推进的过程。篆书滥觞于商周时期,隶书则萌发于战国,至汉代达到成熟;楷、行、草三体则定型于汉末至魏晋时期。

历史上,能够真正达到“五体皆善”境界的书法家,需具备高超的笔墨技巧和深厚的学术修养。欧阳询以精湛的楷书闻名于世,其行书作品《仲尼梦奠帖》亦展现出遒劲险绝的艺术风格;赵孟頫每日笔耕不辍,篆隶楷行草五体皆能推陈出新,展现出卓越的书法才华;文徵明年至耄耋,犹能作蝇头小楷,其诸体作品皆独具风姿神采。这些书法通才的共同特质在于,他们深谙文字的历史源流,精通笔法的演变规律,能够在不同书体间自由转换而不失各体的本质特征。清代碑学兴起后,书家多专注于篆隶或北碑的研究,五体兼修者愈发稀少。在此背景下,赵冷月能够既深入挖掘传统书法的精髓,又广泛吸纳各家之长,最终成为书法史上五体融通的杰出大家。

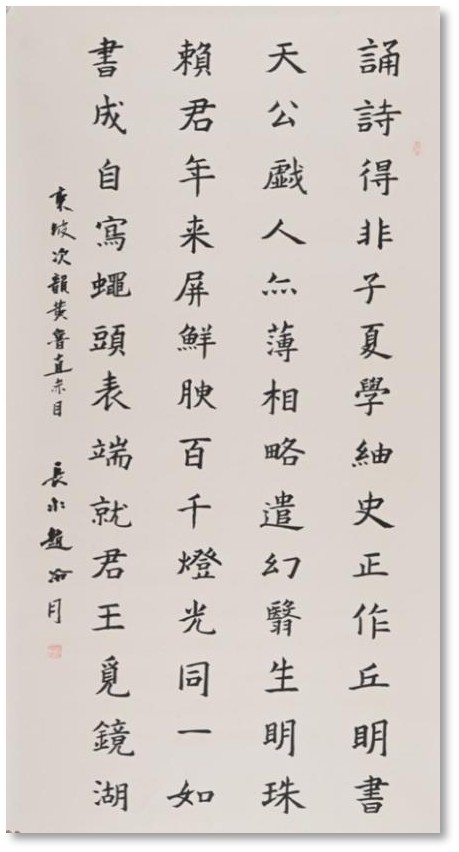

楷书《东坡次韵黄鲁直赤目》 尺寸:180×97厘米

二、书法五体的法度与边界

书法五体作为书法体系中的独立单元,虽在形式上存在明显差异,但本质共享同源异流的艺术基因。篆之圆厚、隶之波磔、楷之法度、行之流便、草之纵逸,实则是同源异流的艺术表达系统。书法五体的边界,不仅是法度技法的客观体现,更是文化基因的内在约束。五体边界通过字形构造、笔法体系、空间秩序、审美范式四个维度形成一个闭环,突破临界则质变。

篆书法度核心为“圆劲匀整”,起笔藏锋如锥画沙,行笔中锋似屋漏痕,收笔回锋类折钗股。以《石鼓文》《泰山刻石》为范,需保持“敬慎威仪”的创作心态,过度装饰易失自然。

隶书法度聚焦“横平竖直,燕不双飞”,主横“蚕头雁尾”,一字不可重复波磔。以《礼器碑》《张迁碑》为宗,追求“沉雄朴茂”的汉唐气象,过度夸张波磔易流于俗。

楷书法度以唐楷为极则,欧阳询险峻、颜真卿雄浑、柳公权挺拔,重法度与性情平衡。过于规整则呆板。

行书法度贵在“行气贯通”,以王羲之《兰亭序》为宗,动中有静,变中有常。过度放纵近草,拘谨类楷。

草书法度首重“符号规范性”,怀素《自叙帖》疾如旋风仍合草法,黄庭坚《李白忆旧游诗卷》长线短点交织而字字可识。狂怪无法则失度。

五体之间虽然可以相互借鉴,但不可逾越边界。例如,篆隶互参时,波磔可含篆引弧线,但隶书“雁尾”不可退化为篆书垂露;楷行交融时,提按可带使转连带,然字字独立之态不可尽失;碑帖化合时,方折可蕴圆转之韵,然北碑雄强骨力不可消解为帖学柔媚。

隶书《白居易八骏图》尺寸:243×123×厘米

三、五体皆善的难点与突破

书法五体各具特色,需要书家建立五套独立的肌肉记忆,实现“五体皆善”更是难上加难,其法度差异对书家的挑战主要体现在三个维度:

1.技法系统冲突:篆书要求腕平管直的中锋运笔,隶书需掌握捻管调锋技巧,楷书强调提按顿挫的节奏控制,行书依赖使转连带的动态平衡,草书则需驾驭腾挪跳跃的空间调度。五套独立技法系统需要建立不同的肌肉记忆,存在明显的操作范式冲突。

2.审美认知转换:篆隶体系追求金石质感和庙堂气象,要求"敬慎威仪"的创作心态;行草系统注重势态流动与情感表达,需要"以气驭笔"的即兴状态。书家需在厚重与飘逸、规整与恣肆的审美维度间实现灵活切换,极易产生风格认知紊乱。

3.学养支撑要求:篆书创作需通晓文字源流,隶书实践要求理解汉代文化语境,行草体系需深研晋唐笔法谱系。五体创作需同步掌握文字学、书论史、金石学等多学科知识,否则易陷入技法模仿层面,难以达到"技道合一"的艺术高度。

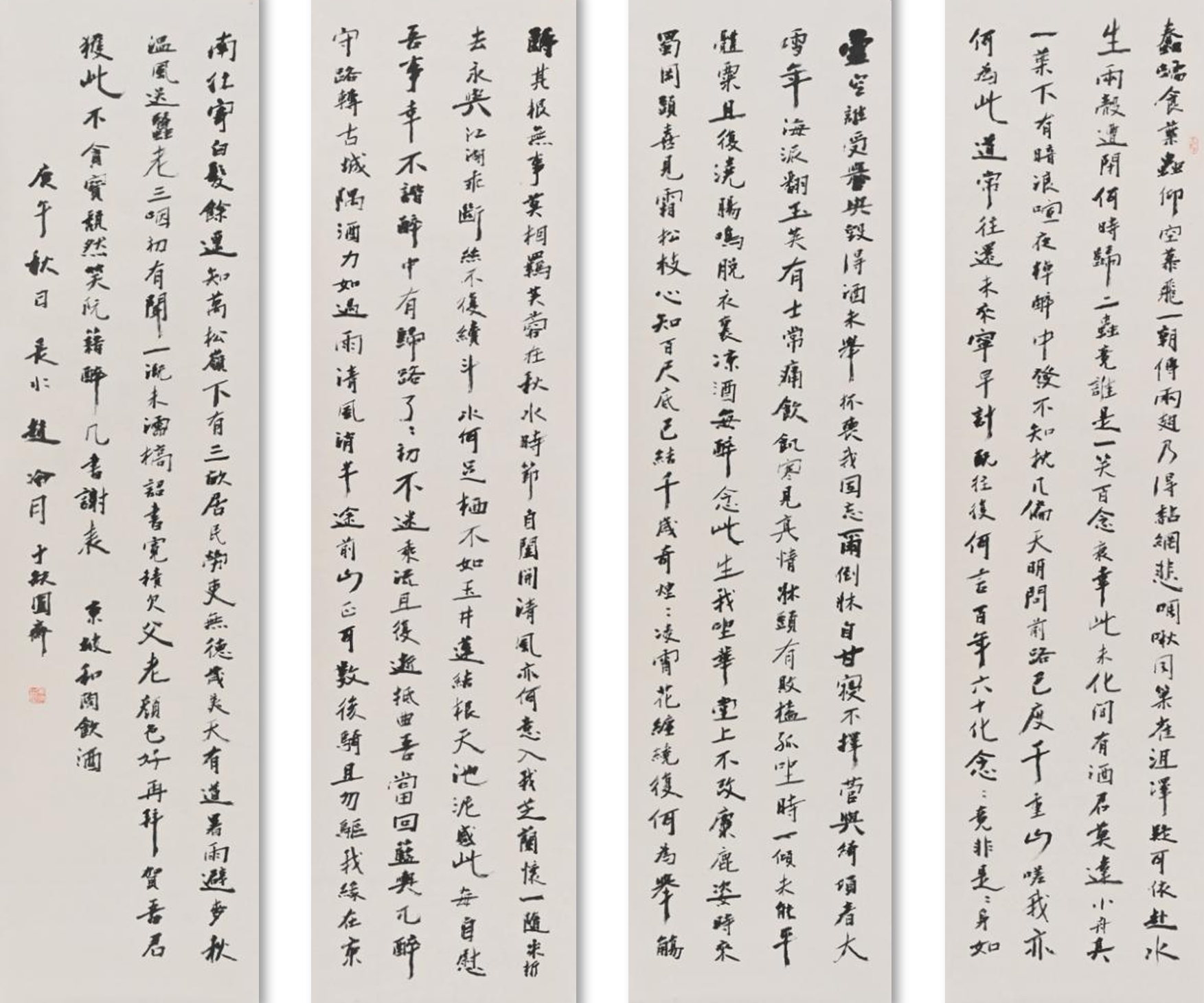

行书《东坡和陶饮酒》尺寸:243×62厘米×4

书家追求五体兼修,是因为它具有重要的学术价值和实践意义。五体体系承载着文字演变史与书法技法谱系,兼修有助于书家全面把握书法本体。同时,不同书体间的技法互鉴也能为书家的创作提供更多的灵感和可能性。此外,五体兼修还能体现书家对书法传统的完整认知,为风格创新提供多维参照。从文化传承的角度来看,五体兼修更是维系书法艺术完整生态的必要实践。

赵冷月之所以能“五体皆善”,源于他对传统的深刻理解与超强笔墨控制力。他早年精研唐楷,中年涉猎汉魏,晚年融会贯通,终成一家之貌。其书法既恪守法度,又能自出机杼:楷书融碑帖之长,行草兼具晋唐风骨与明清意趣,篆隶古朴中见新意。最终实现五体法度的融通突破,既互汲养分,又恪守本体特质。

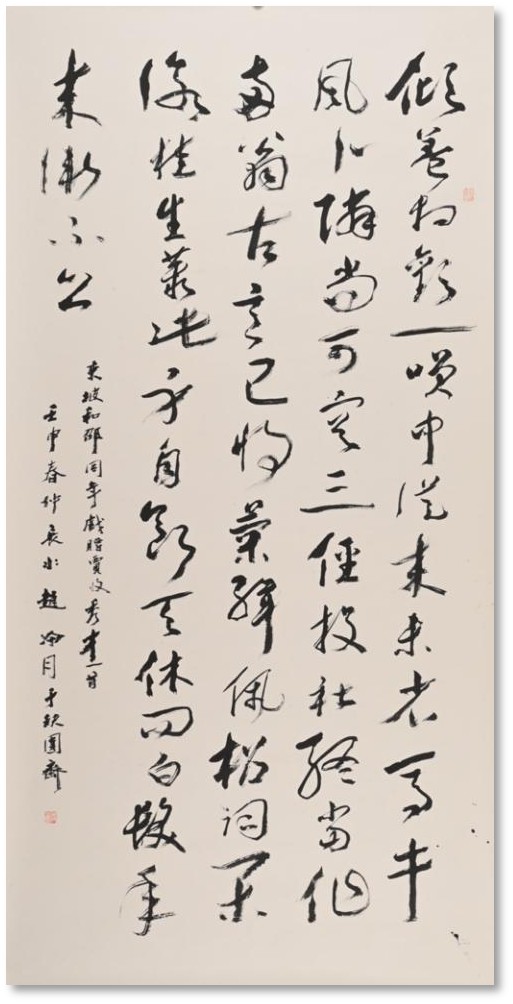

草书《东坡和邵同年戏赠贾收秀才》尺寸:243×123×厘米

四、赵冷月五体书法的艺术特征

赵冷月的五体书法,以其深厚的传统功底和独特的创新精神,展现了篆、隶、楷、行、草的独特魅力。

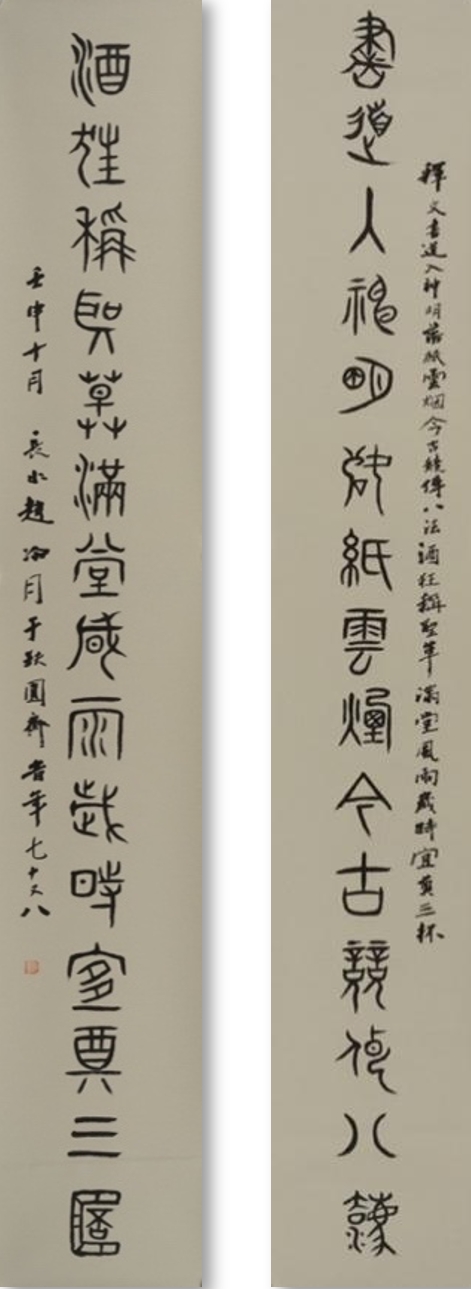

1.篆书:金石气韵,古朴典雅。

赵冷月的篆书,巧妙地将先秦篆书的法度与行草的灵动笔势相结合,赋予作品以金石般的凝重与质朴。他通过独特的线条语言,将钟鼎铭文的斑驳意象与残破刀刻的沧桑质感融入其中,与文人篆书的雅正之风形成鲜明对比,展现出古朴典雅、金石气韵并存的独特风貌。墨色的细腻变化与梯度分布,更营造出一种青铜器浮雕般的质感,使作品充满了时序韵律与三维视觉的和谐统一。

篆书《书道酒狂十六言联》尺寸:242×41厘米×2

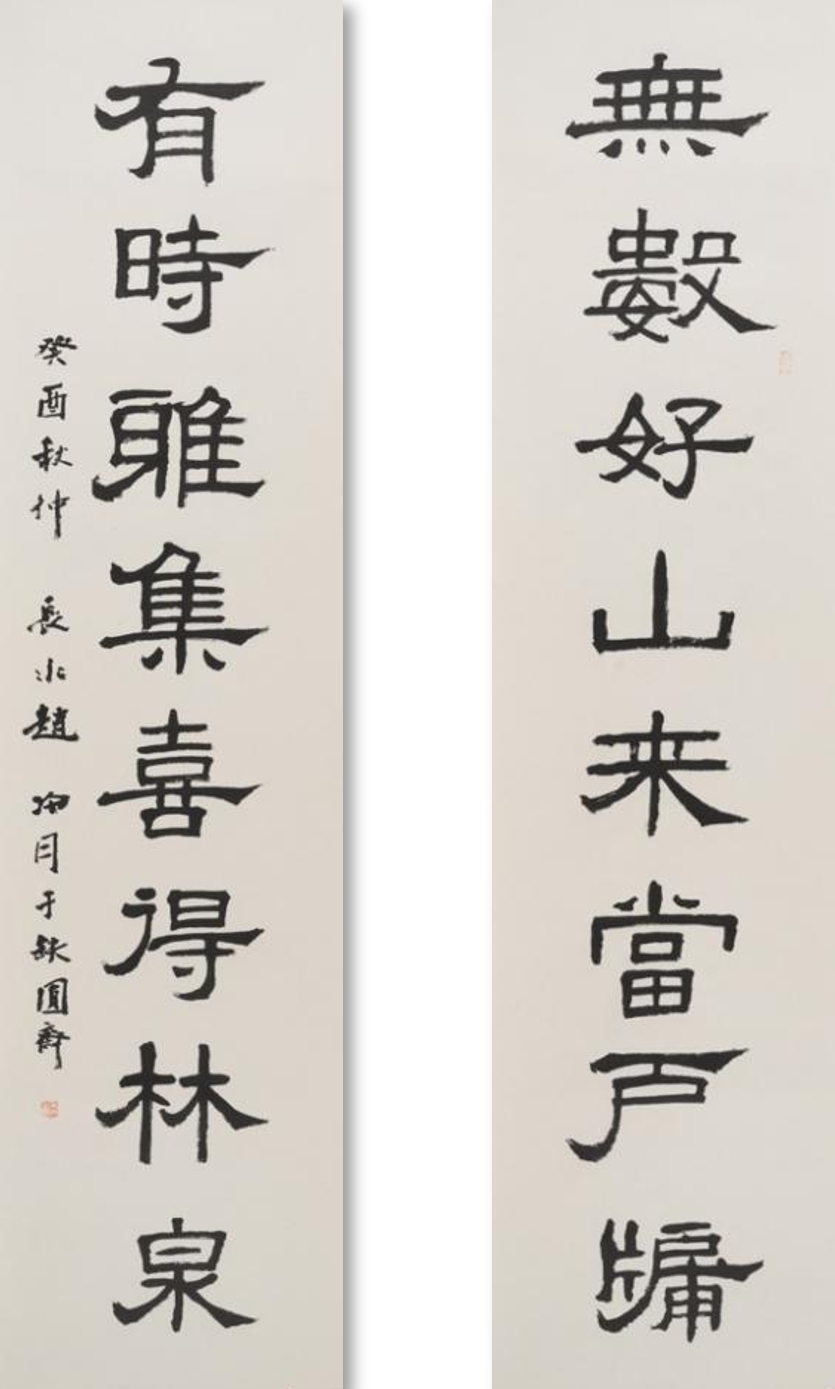

2.隶书:汉碑为体,简帛为用。

赵冷月的隶书作品,深深植根于汉隶《张迁碑》的浑朴根基之中,他以篆籀笔意重构波磔形态,打破了传统隶书的程式化束缚。金石斑驳之感在他的笔下转化为生动的笔墨语言,形成了“古质今妍”的审美新境界。他敢于突破藏锋中锋的传统定式,以写意精神赋予隶书新的生命。水墨“五色观”的融入,使得涨墨团块与枯笔飞白在作品中交织共生,形成了雕塑般的张力与水墨的灵动韵味并存的独特风格。

隶书《无数有时八言联》尺寸:242×62厘米×2

3.楷书:碑帖交融,刚柔并济。

赵冷月的楷书作品,字形端庄严谨,布局和谐稳定,彰显出他对传统美学的深刻理解与把握。他以遒劲有力的笔力塑造出刚健挺拔的线条,通过粗细、轻重的精妙变化与空间的巧妙布局,增强了作品的视觉冲击力与整体美感。颜体的浑厚、柳体的骨力、欧体的法度以及汉隶的朴拙与碑学的章法在他的笔下得以巧妙融合,形成了兼具古典韵味与现代审美的独特书风。

楷书《东坡甘菊》尺寸:180×46厘米×4

4.行书:晋唐为宗,意态生动。

赵冷月的行书作品以“简净生万象”为艺术追求,将《兰亭序》的筋骨血脉与《祭侄文稿》的郁勃之气融为一体。在晋唐法度的严谨架构中,他巧妙地注入碑版篆籀的雄浑力量,使作品充满了生命活力与艺术张力。线条的古朴苍劲与绞转衄挫的玄机相交织,营造出一种空灵深远的意境。运笔过程中的枯墨飞白与涨墨团块更是形成了鲜明的对比与强烈的视觉冲击,使作品充满了沉浸式的美学体验。

行书《雪处花边五言联》尺寸:242×62厘米×2

5.草书:狂而不野,纵而有度。

赵冷月的草书作品是对怀素法脉的深刻领悟与拓展。他以气驭形,笔势连绵不绝,营造出一种贯通纸背的生命韵律。疾徐相生的节奏调控与线条的虬龙盘桓共同构筑出一种既凝炼着篆籀古拙金石气又迸发出抽象表现主义视觉张力的艺术境界。在空间建构上,他以解构性思维打破传统章法的束缚,通过字形的夸张变形与轴线的错位偏移创造出充满戏剧张力的多维场域。墨法的精妙运用更是将涨墨与枯笔构成阴阳辩证的关系,将墨色升华为情感浓度的精神符码,展现了草书艺术的无穷魅力与深远意境。

赵冷月的书法艺术不仅是对传统书法的深刻致敬与传承,更是对当代书法艺术发展的重要贡献与推动。他的五体书法作品充满了创新精神与时代气息,为书法艺术注入了新的活力与内涵。

草书《临财安居八言联》尺寸:242×62厘米×2

五、赵冷月魏碑书法的枢纽价值

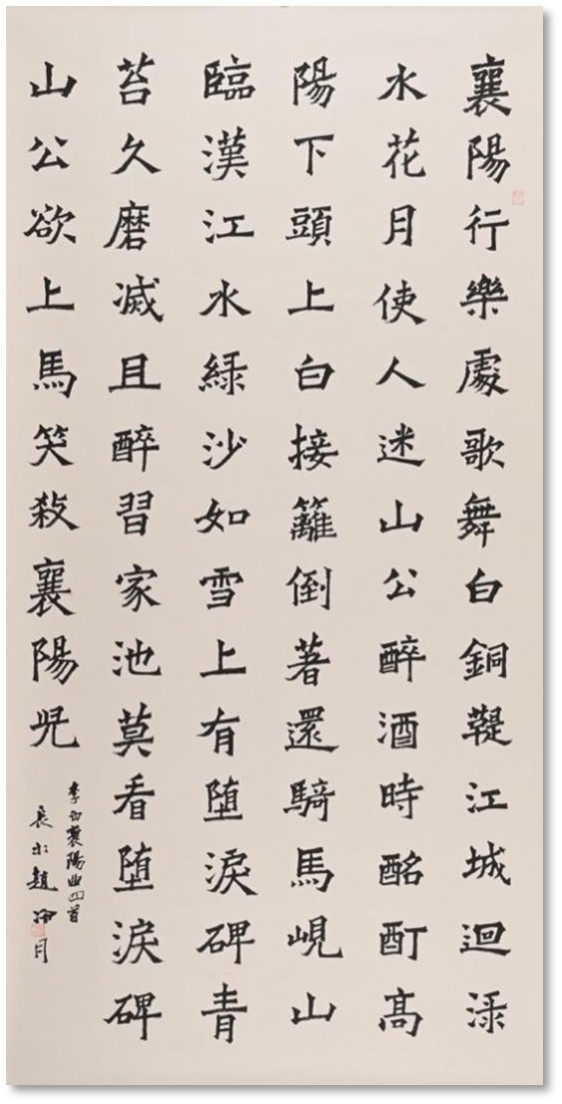

赵冷月的魏碑书法,彰显了其在书法艺术中的枢纽价值。魏碑,作为楷书体系中的一个重要分支,是书法历史演进中的关键节点。它源自北朝的造像记与墓志铭这一民间书写传统,于篆隶向唐楷转型的关键时期,既承继了汉隶的波磔余韵,又预示着行草笔势的兴起。魏碑的这种独特承前启后特性,使其成为破解“篆-隶-楷”书法演进历程的关键,并为“行-草”书体的笔法创新提供了丰富的灵感源泉。清代碑学运动更是将魏碑提升为打通五体经脉的核心媒介,康有为称其“备众美,通古今”,正是指其在书体融通中的桥梁作用。

魏碑《壶中林下四言联》尺寸:242×62厘米×2

赵冷月的魏碑艺术,深谙《张猛龙碑》的方折峻利之精髓,同时巧妙融入《兰亭序》的流转提按之韵,从而避免了碑派书法的生硬之弊。其《魏碑四言联》作品,横画起笔刚劲有力,如斧劈石破,行笔转为中锋,稳健流畅,收笔时微带回锋,形成独特的“剑脊藏锋”之美。在结构上,他巧妙调和北碑的“斜画紧结”与唐楷的“平画宽结”,通过轴线的摆动营造出一种生动的动态平衡。在墨色运用上,他借鉴水墨画的“五色观”,饱墨与枯笔交织,飞白与实线相衬,成功地再现金石风化的质朴美感,使刀刻的静态美转化为笔墨的动态叙事。

赵冷月的“五体皆善”,并非简单的技法叠加,而是以其深厚的魏碑功底为基础,精心构建了一个五体书写的互文网络。在这个网络中,篆隶的朴拙为碑体增添了历史的厚重,行草的灵动则为楷书注入了生命的活力。特别是其深厚的魏碑功底,为他的榜书创作提供了扎实的基础,使得他的榜书作品既具古朴之风,又富有现代感。赵冷月的书法艺术实践,不仅深深植根于传统,更展现出其独特的现代转化能力,为全球化语境下中国书法保持文化主体性并实现当代性表达提供了有益的探索。

魏碑《李白襄阳曲四首》尺寸:234×126厘米

六、赵冷月五体皆善的艺术成就

赵冷月恪守“变法而不逾矩”的原则,以“戴着镣铐跳舞”的智慧实现“从心所欲不逾矩”的艺术自由。其“五体皆善”不仅是书家全面修养的展现,更体现了中国书法“和而不同”的美学精神。其艺术成就集中体现为三个维度的突破:

1.技法层面实现碑帖体系有机融合,楷书植入行草时序节奏,隶书重构"碑骨帖魂"系统,篆书开创金石气与文人雅韵兼具的新范式;

2.审美层面突破书体边界,在楷法森严中注入碑版雄强,行草畅达间保持篆籀古质,形成刚柔相济、动静相生的独特美学品格;

3.学理层面建立"守界越界"的创作哲学,既恪守篆之圆劲、隶之波磔、楷之法度等核心基因,又通过墨色枯润对比、空间虚实相生等手法拓展传统书法的表现维度。

赵冷月书法五体实践贯通文字演变史与笔墨表现论,重构了晋唐法度与碑学质感的当代转化路径,在当代书坛强调专精一体的背景下,赵冷月的实践提醒我们:真正的大家,必能深入传统、融会贯通,恪守法度、自创新格。正如其所言:“守界是为越界积蓄能量,融通方显传统真精神”。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。