编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

作者:李砚迟

赵冷⽉(1915.3—2002.11)名亮,浙江嘉兴⼈。

堂号缺圆斋,晚号晦翁

上海市⽂史研究馆馆员,历任上海书法家协会常务理事、副主席、顾问。

中国书法史是一部继承与创新交织的历史。在当代书坛纷繁的艺术语境中,赵冷月以其对传统碑帖的深刻理解与创造性转化,为后世树立了一座精神丰碑。他临摹百余种碑刻,数十年如一日与古人对话,最终在金石气韵中淬炼出独特的艺术语言。这种扎根传统、于规矩中求变通的实践,恰如《书谱》所言“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”,为当代书法的传承与发展提供了重要启示。

《节临多友鼎》尺寸:180×98 厘米

《节临“冬戈”鼎》尺寸:180×98 厘米

一、摹古立本乃书法传承之基

书法艺术的精髓在于对传统的继承与创新。临摹作为学习书法的基本方法,不仅是模仿前人的笔法和结构,更是深入理解古人思想与情感的过程。通过临摹,可以汲取古人智慧,为创新奠定基础。

纵观书法史,历代书法大家无不通过临摹前人作品,逐步形成自己的独特风格。王羲之《兰亭序》脱胎于对钟繇、张芝的临习;颜真卿《祭侄文稿》的雄浑笔力源于北碑的滋养;米芾“集古字”更将临摹升华为艺术化表达;苏轼日临《太子舍人帖》“三月乃得神韵”,这种“遗貌取神”的临摹方式,直接催生了《黄州寒食诗帖》的创作;王铎在《拟山园帖》中将颜真卿与米芾并置临写,通过笔墨实验探寻笔法共性,正是书法传统生生不息的密钥。

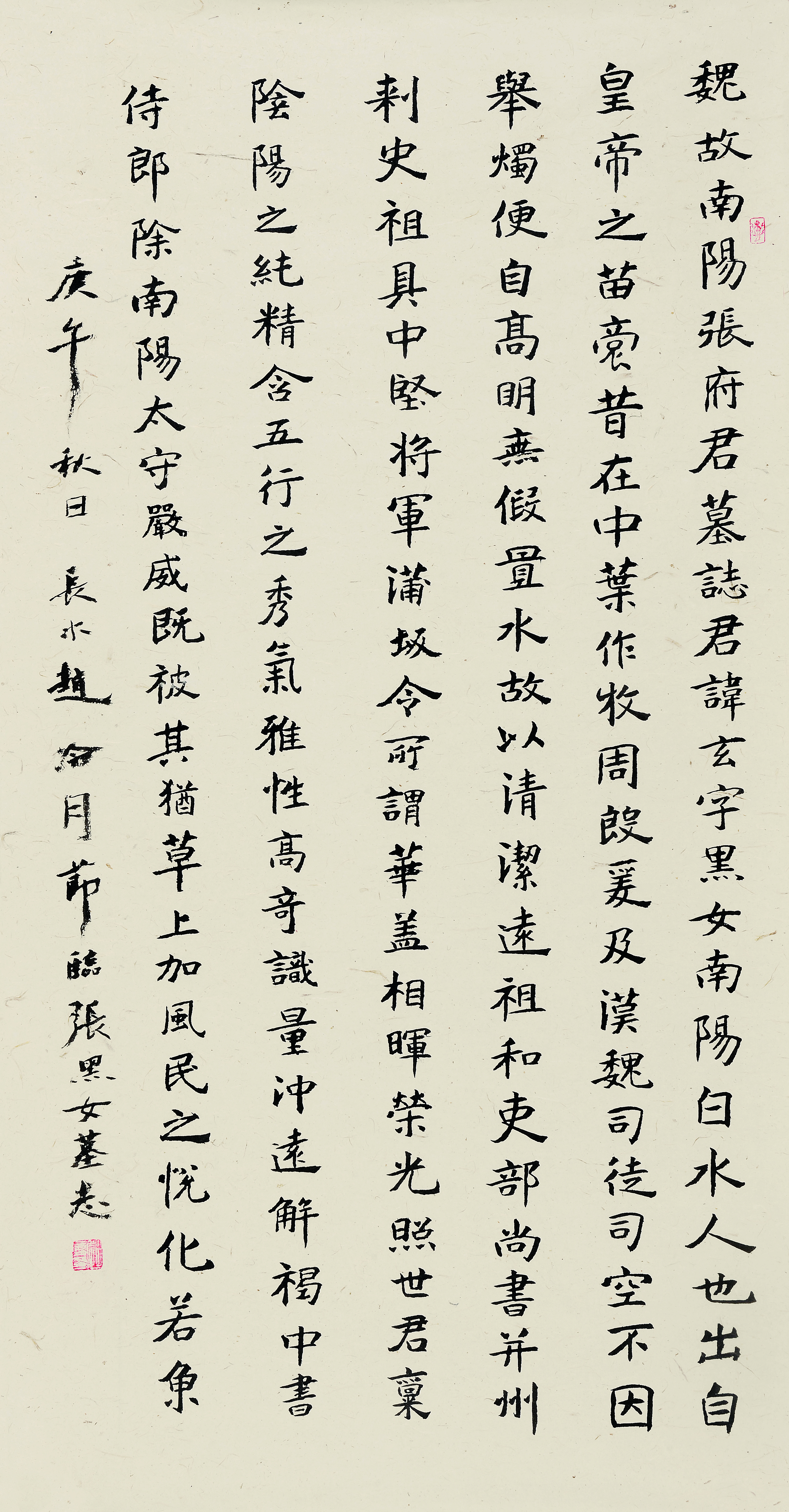

赵冷月《节临石鼓文》尺寸:48×677 厘米

诸家实践无不印证:临摹绝非技法模仿,而是文化基因的传承与艺术生命的对话。赵冷月晚年曾言:“临碑如与古贤对坐,笔锋所至皆是心印。”这种跨越时空的对话,恰是书法艺术绵延千年的根基。

赵冷月早年临欧阳询得其险劲,习颜真卿获其雄浑,摹苏东坡悟其天真。对不同书风的兼收并蓄,最终形成其“以碑立骨,以帖养韵”的审美追求。

当代书坛常陷两极:或拘泥形似而失神采,或标榜创新而根基虚浮。赵冷月的实践则证明,真正的创新必以深度理解传统为前提。

《节临爨宝子》尺寸:180×98 厘米

《节临爨龙颜》尺寸:180×98 厘米

二、守正创变乃临摹辩证之道

书法临摹的辩证性体现在形神互鉴之中,通过对法度的解构性继承,寻求一种动态的平衡,让自由在法度的框架内悄然孕育,使突变在继承的脉络里自然生发。这种变化,看似突兀,实则乃是水到渠成的必然,是自然生发的灵韵,是从“我入传统”到“传统出我”的美学跃迁,是从“书奴”到“书家”的质变。恰似太极图中的阴阳转换,既相互对立,又和谐共生,于矛盾中寻求统一,在传承里催生创新,最终达到一种从心所欲而不逾矩的艺术境界,这正是书法临摹辩证性的精髓所在。

书法临摹的辩证性还体现在碑帖统一之中,赵冷月提出:“碑如老僧入定,帖似流水行云。”打破了碑帖对立的传统观念。其临《爨宝子碑》强化方折之势,转折处暗藏帖学提按;摹《兰亭序》保留流美之姿,又融入北碑的涩劲笔法。这种创造性临摹,实为碑之骨力与帖之韵致的重组。在对石鼓文的临摹中,他不仅追求形似,更注重把握其厚重古朴的气息,体会内在的生命力。

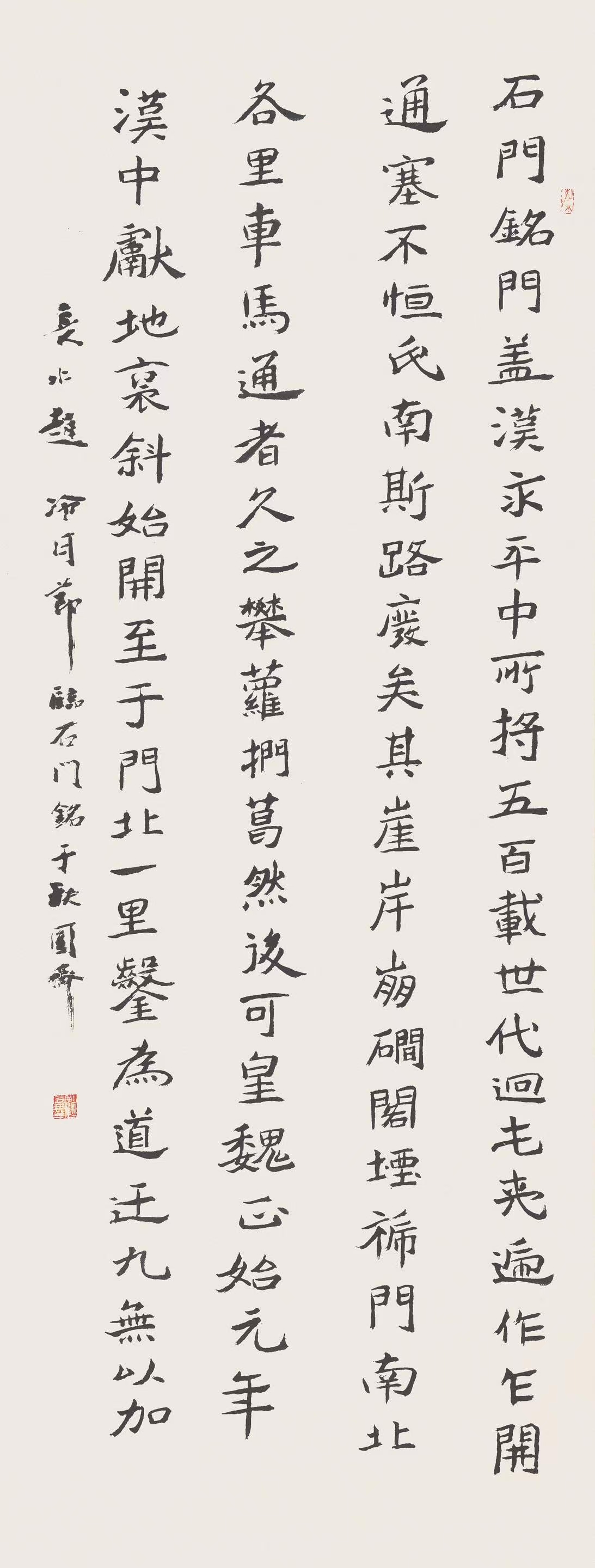

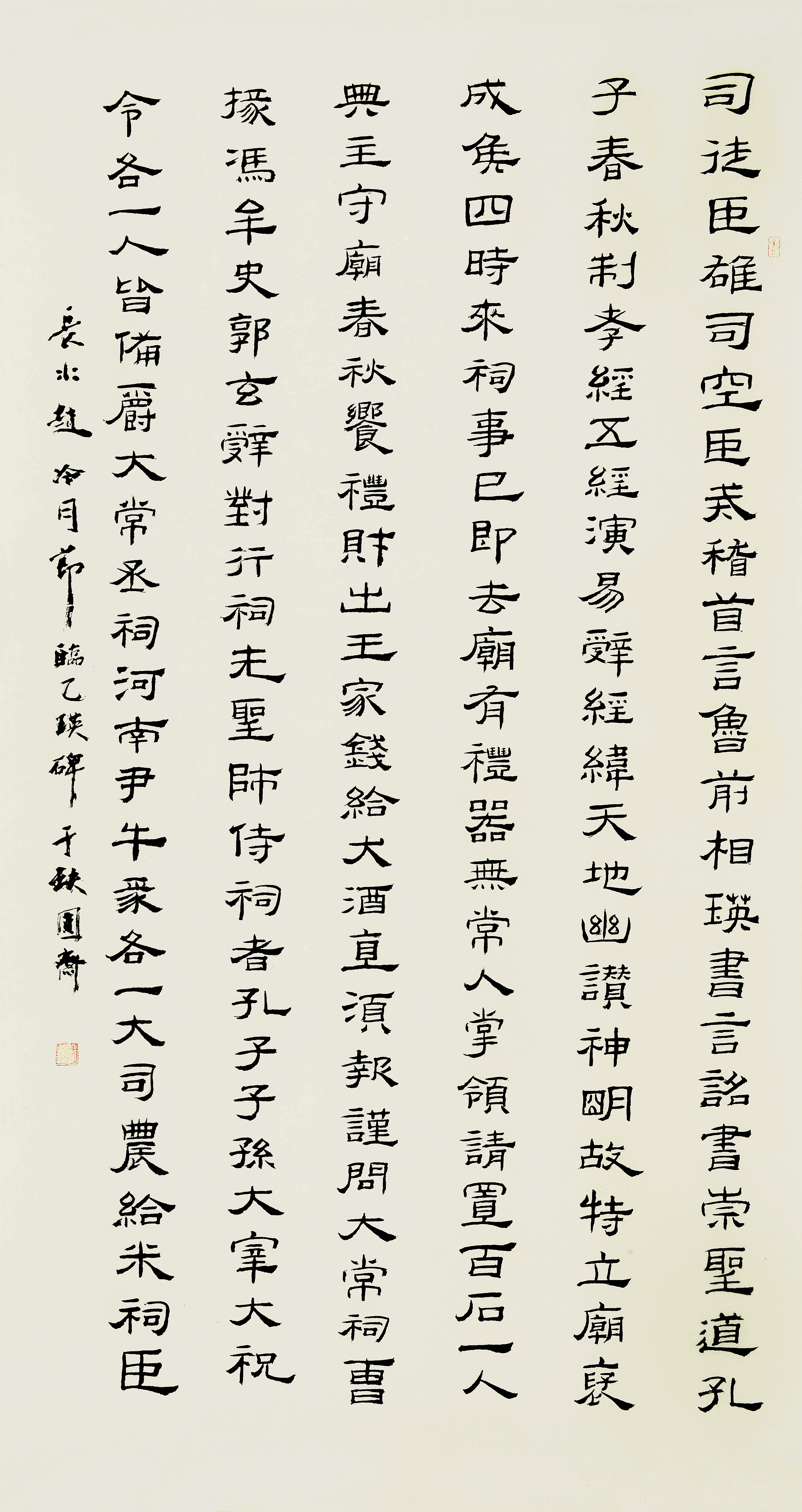

《节临石门铭》尺寸:180×69 厘米

《节临郑文公碑》尺寸:180×98 厘米

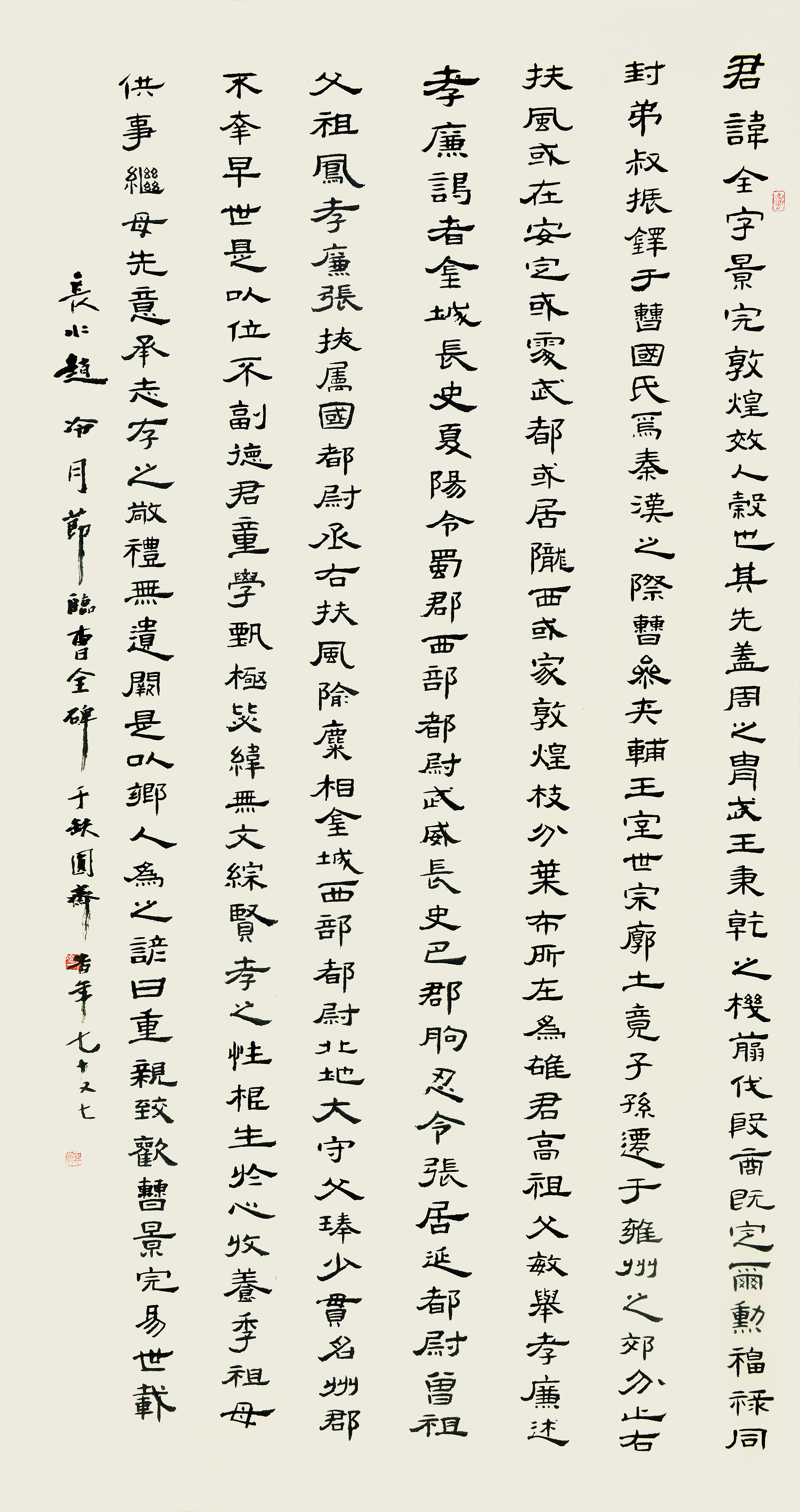

书法临摹的辩证性更体现在意临与实临的把控中,赵冷月对实临与意临的驾驭堪称典范。早年临《九成宫醴泉铭》“笔笔送到”,横画收锋处可见毫尖回弹轨迹,纤毫毕现地还原欧阳询“猛锐长驱”之势;晚年临《郑文公碑》化方为圆,将摩崖苍茫转为墨色氤氲,浑厚碑风解构为八面出锋的线性运动,波磔间暗含晋人尺牍的牵丝映带。

从“技”的锤炼到“道”的觉醒,需在“守界”与“越界”间重构传统,当技法积累至临界点,须进入“忘帖”状态。赵冷月强调“墨磨人”之境,令笔墨于无意识中流淌,使理性积淀化为感性迸发。从“无我”到“有我”的转变,恰合董其昌“妙在能合,神在能离”的艺术哲学。

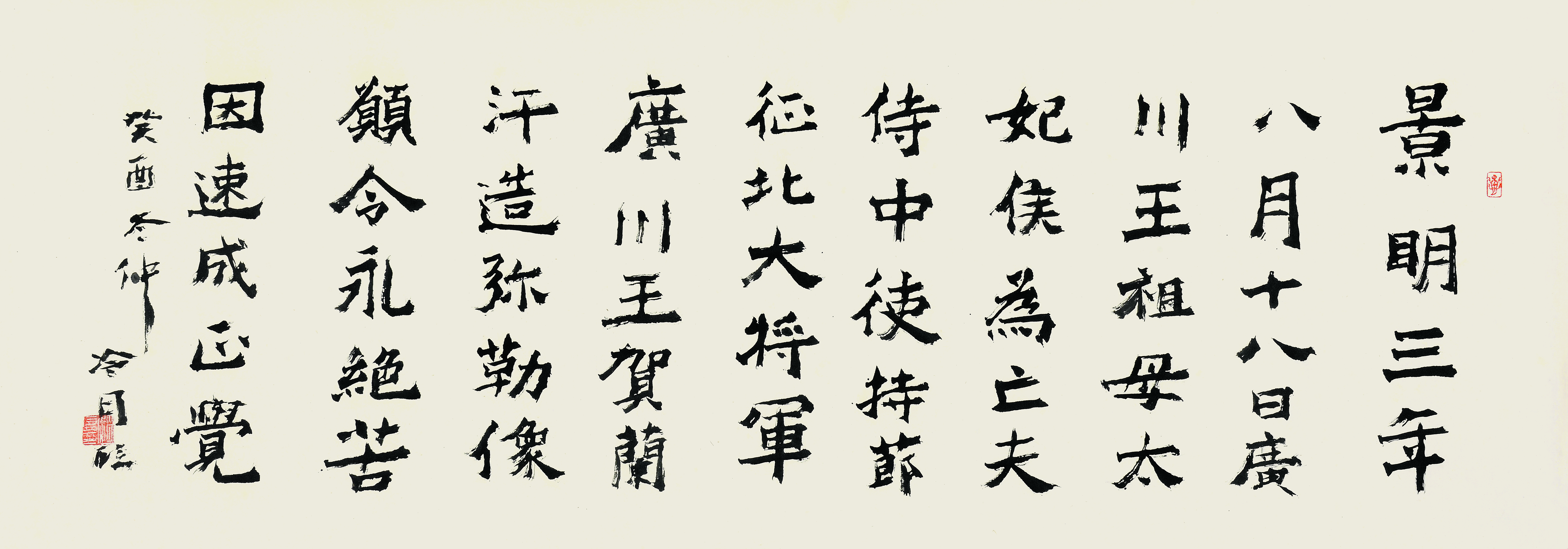

《节临贺兰汗造像》尺寸:52×146 厘米

三、法古鼎新乃赵冷月创新之路

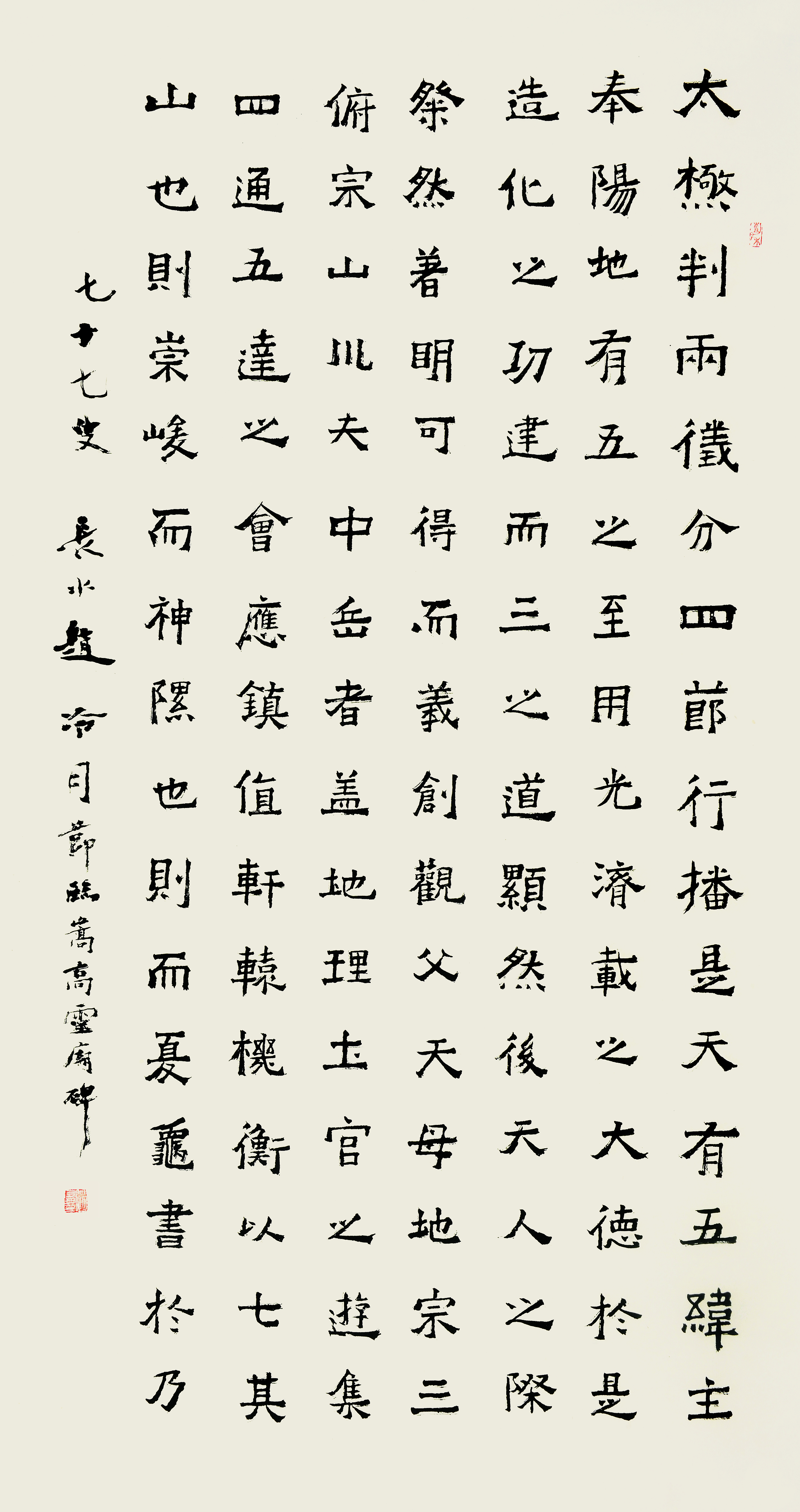

赵冷月的书法启蒙源于家学,其父赵廷桢的楷书功底为其奠定坚实技法基础。但赵冷月并不满足于父亲的规范,他追求奔放、变化、鲜明的个性,不被父亲的风格所束缚。踏上社会后,他寻师访友,遍临名帖名碑,拓宽艺术视野。真正成就其艺术高度的,是他中年后转向碑学的决绝。从《石门铭》的奇逸到《龙门二十品》的方峻,从《嵩高灵庙碑》的古拙到《曹全碑》的秀润,他在汉魏六朝碑刻中建构起全新笔墨语汇。其临摹方法兼具系统性与学术性:上午临碑锤炼笔力,下午创作转化所得,临《张迁碑》专攻方笔立体感,摹《龙藏寺碑》深研楷隶笔法嬗变,通临《石门颂》以强腕力,精摹《张黑女》以炼笔法,“大小交替、刚柔并济”的训练使其笔力质变。晚年临《爨龙颜碑》时,纯羊毫竟现刀刻方折之态,墨色却润泽如膏。此临摹使方法使其突破风格表象,直指笔法演变的深层逻辑,正体现了黄庭坚“随人作计终后人,自成一家始逼真”的艺术真谛。

《节临嵩高灵庙碑》尺寸:180×98 厘米

《节临曹全碑》尺寸:180×98 厘米

在"遍临百家不知所踪"的自谦中,实则蕴含着深刻的艺术自觉。其晚年作品的“破体”现象:楷含颜筋柳骨,行草杂糅碑版趣味,实为长期碑帖互参的自然结果。这种创造非形式拼凑,而是笔法的自然生发。

《书法》杂志“名家临名帖”栏目连续24期刊载其晚年临古精品,构成一部流动的碑刻艺术编年史。从商周《虢季子白盘铭》到东汉《夏承碑》,从北魏《元怀墓志》到隋唐《化度寺碑》,24件临作如24座里程碑,勾勒出中国书法三千年演进图谱。此举不仅开创期刊连载个人临摹专题之先河,更印证了赵冷月“化百碑为一我”的艺术宣言。其晚年“丑拙”之作,实为将碑刻斑驳化为笔墨节奏,此转化本身即是最高明的创新。

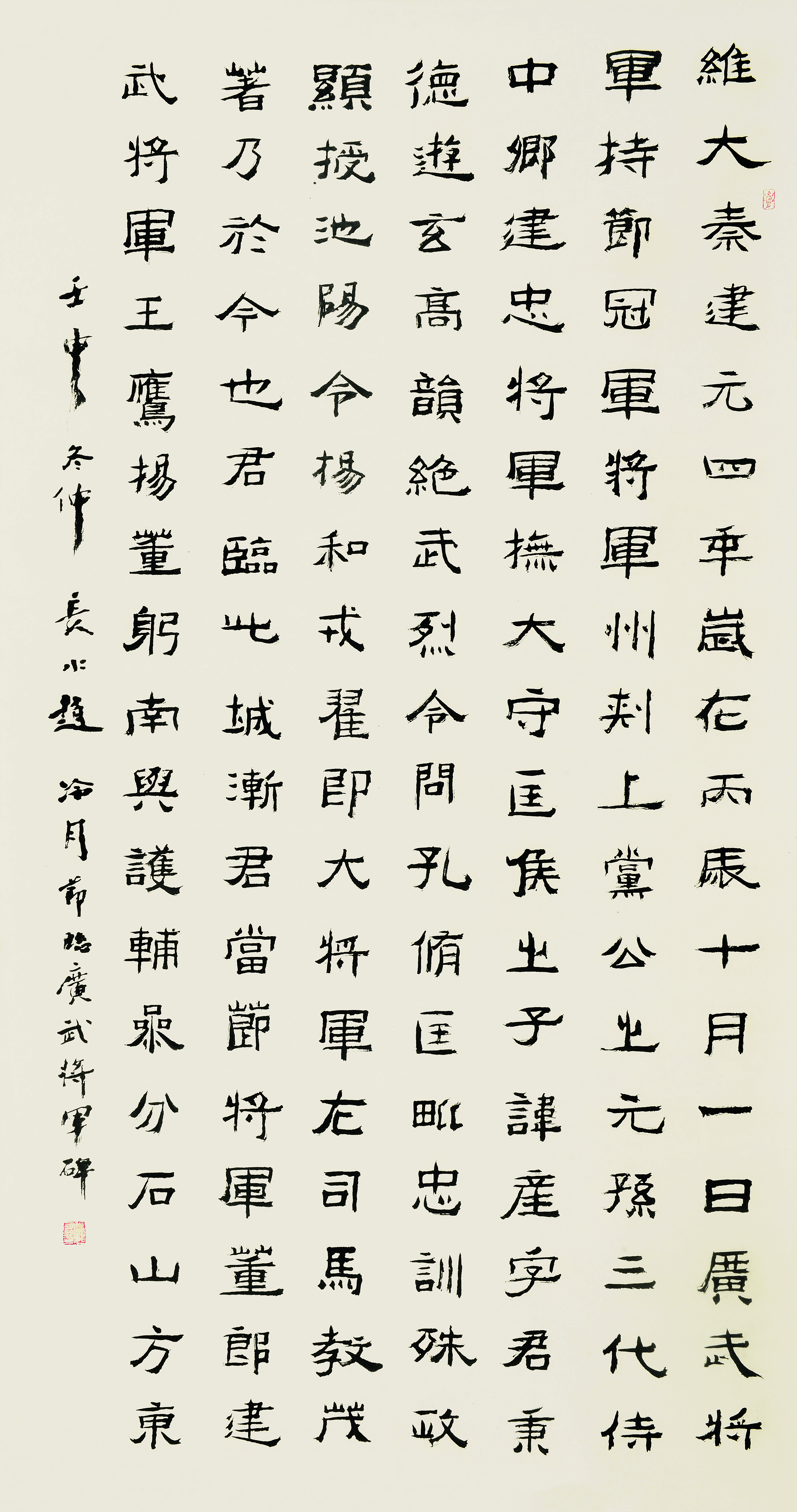

《节临张黑女墓志》尺寸:180×98 厘米

《节临石门颂》尺寸:180×98 厘米

四、八秩临池乃赵冷月精神之魂

八十载临池不辍,赵冷月既恪守帖学“绳墨严谨”之根基,又以“衰年变法”突破碑帖壁垒,将汉魏石刻的野逸与晋唐法帖的雅正熔铸为“大巧若拙”的独到书风。其精神本质在于创造性转化,践行“博采众长,遍临百家”的学术路径。存世千余件临创作品中,既有对颜真卿、苏轼的系统研习,亦见敦煌写经与六朝墓志的跨时空对话,展现“临古即创作”的辩证思维。

在帖学主导的海派书坛,赵冷月以“以丑破媚”实现美学突围。“豪华落尽见真淳”的艺术宣言,标志着从“技法完美”到“精神真实”的认知跃迁,彰显“宁遭非议,不堕流俗”的文人风骨。面对“丑书”质疑,他坚持创新之道,启示后人:真正的创新必伴随争议,艺术本质在于“抒发胸中逸气”而非迎合时流。其“简到极致反生韵”的墨法实验,证明形式突破需以精神自由为根基。

《节临龙藏寺碑》尺寸:180×98 厘米

《节临乙瑛碑》尺寸:180×98 厘米

在展览体盛行、形式至上的当下,赵冷月“日课一碑”的坚守尤显珍贵。他证明真正的创新需“退笔成冢”的定力,那些轻视传统、追逐速成的“创新”,恰似无根之木。其子赵时中回忆:“父亲常说临帖如种地,春播秋收急不得。”这种农人般的耐心,于快节奏的现代社会弥足珍贵。

赵冷月精神犹如其书作中的枯笔飞白——既有传统法度的筋骨,更见破茧新生的气韵。后世当以“入古者深,出古者远”为训,在敬畏传统与叩问当代的张力中,续写书法艺术的未完成性。

《节临广武将军碑》尺寸:180×98 厘米

《节临礼器碑》尺寸:180×98 厘米

五、赵氏临摹观乃后人之鉴

赵冷月的临摹观对当代书法具有多重启示:首先,他强调临摹不仅是技法的学习,更是对书法精神的传承。通过临摹,书法家能够与古人对话,理解其创作时的情感与思想,从而在创作中注入更深厚的文化内涵。

其次,赵冷月的实践表明,创新并非对传统的否定,而是对传统的深化与转化。只有在深入理解传统的基础上,才能实现真正的创新。正如他在《书法研究》1990年第4期发表的《书法创新的个性不能脱离传统法度》一文中明确指出:艺术创新不能以牺牲传统法度为代价,二者实为相辅相成、不可割裂的辩证统一关系。进而阐明,唯有根植于书法艺术的传统根基,深刻领悟其内在规律与美学精髓,方能真正创作出既承载时代精神又彰显独特艺术价值的创新之作。

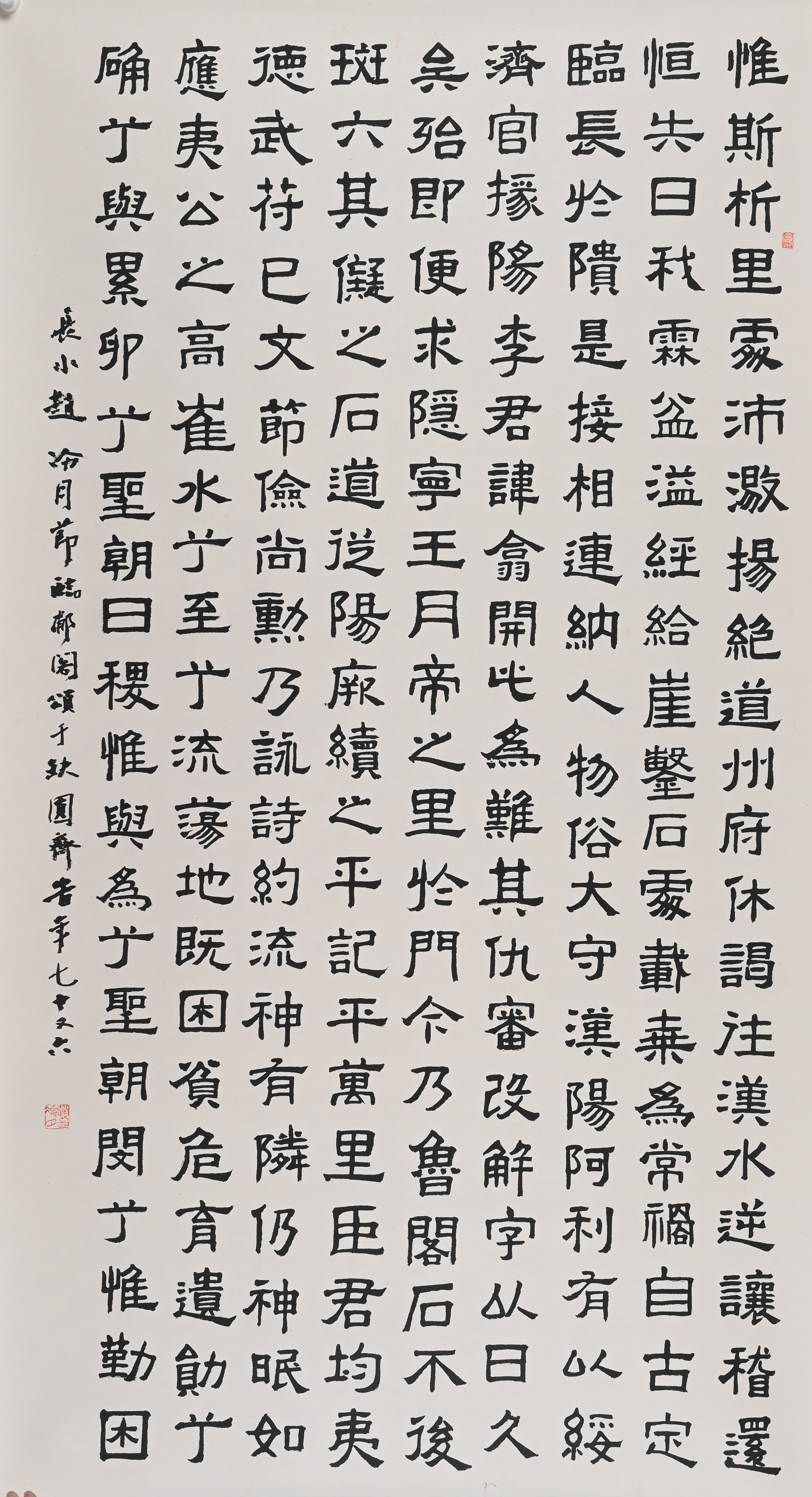

《节临郙阁颂》尺寸:180×98 厘米

《节临西峡颂》尺寸:182×89 厘米

此外,赵冷月的临摹方法也为当代书法教育提供了宝贵经验。他主张通过系统的临摹训练,培养书法家的笔力与审美能力。这种训练不仅包括对经典碑帖的临习,还应关注民间书迹,从中汲取丰富的艺术营养。通过临摹,书法家能够培养问题意识,将每个技术难点转化为艺术突破的契机。

最后,赵冷月的临摹观提醒我们,书法创作需要长期的积累与沉淀,书法的现代化转型不可割裂传统,须在深刻理解笔墨法度的基础上进行创造性转化。在快节奏的现代社会中,书法家应保持耐心与定力,通过不断的临摹与创作,逐步形成自己的艺术风格。正如赵冷月所言:“临帖如登山,同一座山,春见其华,秋睹其实,夏感其郁,冬悟其寂。百临不厌者,非碑刻本身,实乃攀登者日日新之我也。”

《节临散氏盘》尺寸:48×511 厘米

从殷商甲骨到敦煌写经,从米芾“集古字”,到赵冷月“遍临百家”,中国书法的传承始终遵循“法古-化古-立法”的逻辑。在摹写中觉醒、于传统中创新的精神,恰如《周易》“穷则变,变则通,通则久”的古老智慧。赵冷月用八十载春秋印证:真正的创新者,必是最虔诚的传薪者。在笔墨与心灵的永恒共振中,书法艺术的生命得以延续和新生。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。