编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

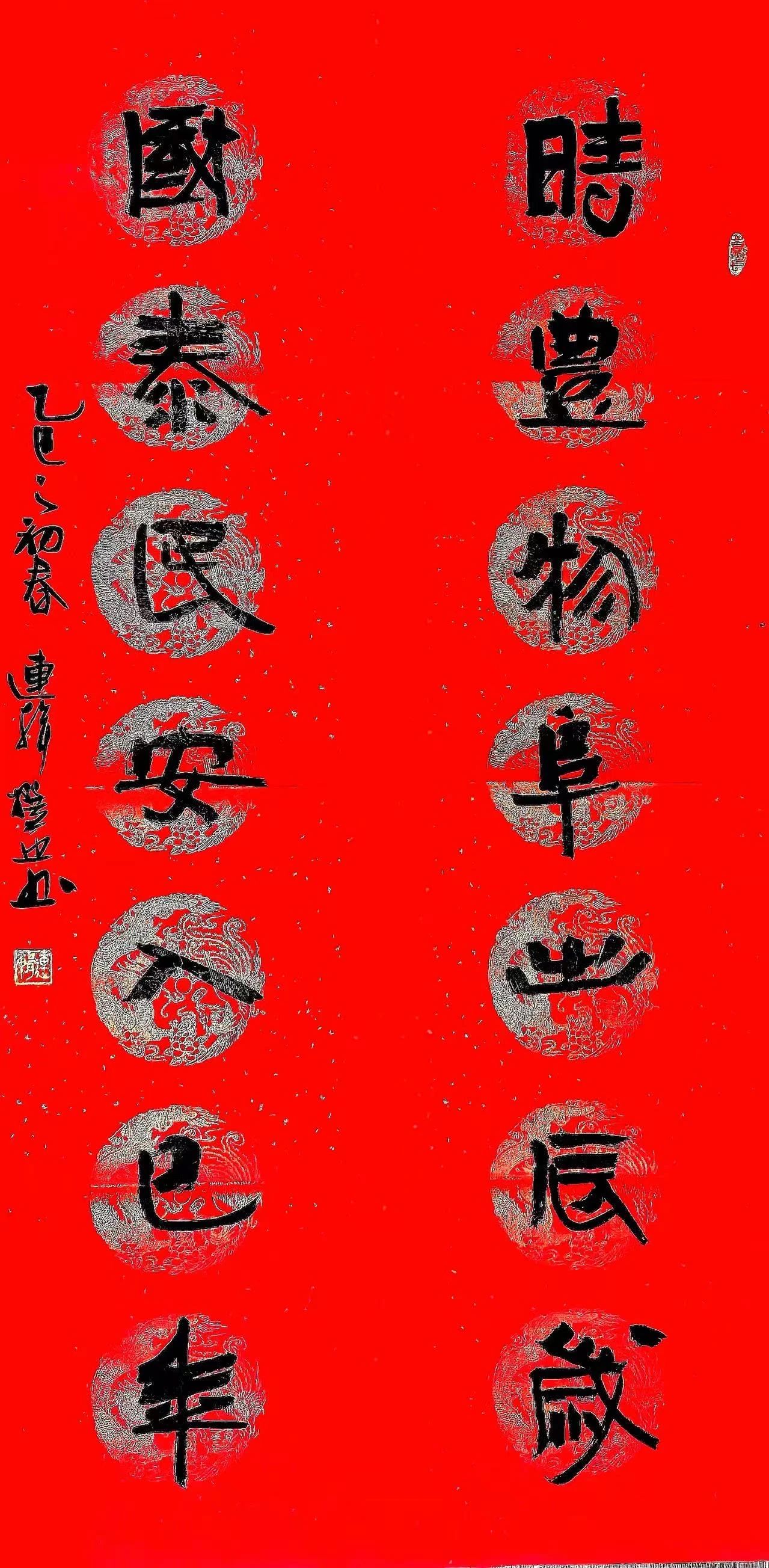

连辑 《时丰国泰联》

春联是从什么时候进入中国人的日常生活的,自古以来有很多说法。一说春联起源于桃符。据《后汉书·礼仪志》记载,桃符长六寸,宽三寸,桃木板上书“神荼”“郁垒”二神。“正月一日,造桃符著户,名仙木,百鬼所畏。”宋代诗人王安石《元日》诗有句:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这里的桃符即春联。一说来源是春贴,古人在传统节气立春日多贴“宜春”二字,后发展为春联,表达人们辟邪除灾、迎祥纳福的美好愿望。有人撰文称,相传,最早的春联是“三阳始布,四序初开”。此副春联记载在莫高窟藏经洞出土的敦煌遗书上,该遗书记录十二副在岁日、立春日所写的对联。该联为排列序位中的第一副,撰联人为唐人刘丘子,作于唐开元十一年(723年),较后蜀主孟昶所题“新年纳余庆,嘉节号长春”联早240年。

追溯某种事物的缘起,通常多带有知识性,对于大众记忆来讲,故事性才是最有趣味的。关于春联,每个人都有自己的记忆,这些记忆有些是共通的,也有些是独属于个人的。作为共通的部分,春联作为最贴近春节的事儿已经仪式化,大到古代的皇族贵胄,小到平民百姓,莫不遵循这一民俗。譬如每逢春节来临,家家户户准备的年货当中就少不了春联;而贴春联更是有讲究的,什么时候贴最合适,如何辨别上下联;赏春联则会品鉴春联的寓意,点评谁家的内容好、谁家的字写得漂亮等。

不同的部分,有的人印象最深的是写春联,有的人是送春联,有的人则是抄春联,等等,其间的故事,各有各的版本,各有各的趣味。在这些共通和不同中,人因年龄差别而拥有的记忆也各不太相同,年龄大一些人的对于写春联多有所体验,是因为从小接受的书写教育更普遍,年龄小一些的则对春联的样式更为关心,而这是由于印刷文化对其审美观的影响所致。

关于春联的个体记忆,此处略举二例。老舍在《闲话春联》(载于1962年2月3日《北京日报》)一文中写道:“在我十来岁的时候,春节以前总去帮着塾师或大师哥在街上摆对子摊。我的任务是研墨和为他们拉着对子纸。他们都有一本对子本,里面分门别类,载有各样现成联词。他们照抄下来,分类存放。

买春联的人只须说出要一副灶王对、一副大门对等等,他们便一一拿将出来,说好价钱,完成交易。因此,那时候的胡同里,往往邻近的好几家门外都贴着‘天增岁月人增寿,春满乾坤福满门’。至于灶王龛上,更是一致地贴着‘上天言好事,下界保平安’。自从北京解放,大家贴的春联,多数是新编的,不事抄袭。这也是个进步。附带说说,证明不要厚古薄今。”叶圣陶则有《春联儿》(载1944年7月《中央日报·星期增刊》)一文,记述了一位车夫中年丧其幼子,只余一从军长子,为“洗刷洗刷晦气”,在春节来临前他请人拟春联的故事。写春联的人有感于其面对噩运却坚韧地活着,为其拟道:“有子荷戈庶无愧,为人推毂亦复佳。”后来得到车夫“真是摸到了人家心窝里”的好评。

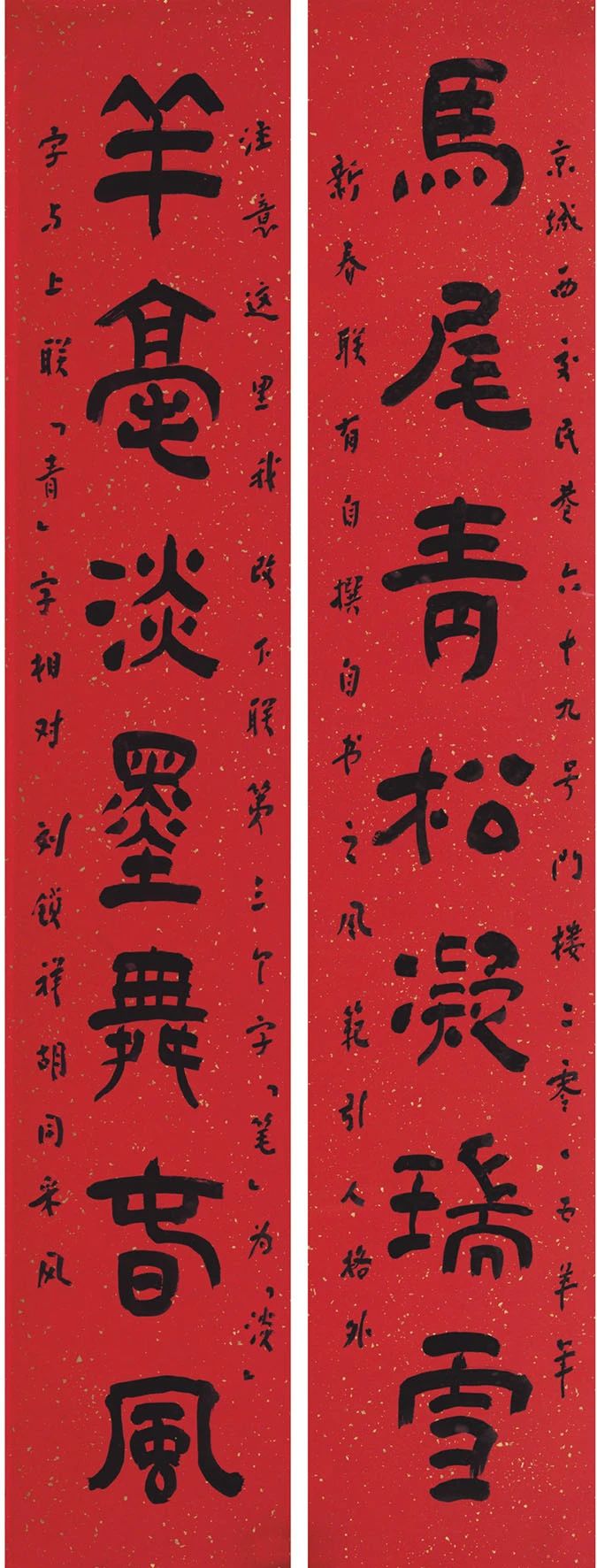

刘锁祥《马尾羊毫联》

说起写春联,很多人会回到童年搜寻,似乎那时的年最有年味,自然关于春联的故事也特别丰富。其实不然,个人记忆总有其独特的一面,或因为体验非常深刻,或由于认知受到冲击。

太原师范学院中国书法史论与艺术研究所所长、教授刘锁祥一直从事高等书法教育工作,其于2021年6月出版的《书法联作二十四品》一书,是其精研和书写对联的心血之作,内中收录一则春联:“马尾青松凝瑞雪,羊毫淡墨舞春风。”看似平常的联作,其背后却有一段故事。“我2012年退休后就来北京了,也过了几个年,但印象并不深刻。2015年除夕日一早,我突发兴致,想看看北京人过大年有什么特别之处,根据自己职业习惯,主要想了解下春联方面情况。于是我怀着一颗好奇心,就上街溜达了。走了一个上午,让我感到新鲜的,有两处,都是在胡同里发现的。一是行至琉璃厂东街头上往西南的拐弯处,有一挑担剃头的师傅正在忙碌,我看了半天,心说这不正是影视剧中常见的老北京街头一景吗,可算是碰着了,自此之后再也没见到过这样的场景。再就是溜达到西交民巷69号院,欣喜地看到了院门上贴着一副春联:‘马尾青松凝瑞雪,羊毫笔墨舞春风。’此副联作的特别之处在于,其上下联中的‘马尾’‘羊毫’一语双关,除干支纪年的‘马’‘羊’相接外,还用了绘画术语‘马尾松’和书法术语‘羊毫笔’。‘凝瑞雪’‘舞春风’等词语,展现出中华优秀传统文化对书写者的滋养,整副联作表现的是人们满满的精气神和对美好生活的寄望。此联书写水平虽不能和成人相比,但孩子气、少年强的精神却表现出来了,观此联,少年习字时那稚拙、生动的形象不由浮现在眼前,让我想到自己的少年时光。回家后我便用汉隶书体默写了此联,并在上下联空白处记述了此间情形,我只是将下联‘笔’字改为‘淡’字,以与上联‘青松’对仗,这就是此副联作产生的全过程。通过这件事,引起了我的一些思考。我是因为职业习惯而作的这次采风活动,结果西城区胡同里溜达一个上午,看到的值得一书的春联仅得这一例,由此可以想见其他城区也好不到哪里。我所看重的是这个家庭对孩子毛笔字书写能力的培养和过春节的参与意识。现在人们的物质生活丰富起来了,多是享受现成的东西,就连过年贴春联亦是如此,买到现成的春联印刷品回来贴上就是了,有些人甚至不懂贴春联的基本规矩。原本人们可以通过写春联寄情达意,但现在似乎有些流于形式化了,这的确让人有些伤感。”

春联与作为书法作品的对联虽然在使用上有差别,但在书写上有着相同的要求,写春联不光体现出书写者的文化修养,也能反映出其良好的家风家规。从这个角度上来看,对于刘锁祥的联作,中国书法家协会副主席、上海市书法家协会副主席兼秘书长潘善助评价道:“在他的笔下,对联只求上下联天地对齐,中间各字大胆求变,大大小小,正正斜斜,错错落落,虚实避让,表现出强烈的相互呼应,着实精彩。”

从老舍所见春联“多数是新编的,不事抄袭”,到如今春节申遗成功,其间关于春联所引发的各种议论是真实的,面对此间情形,是复归传统还是革新传统,其间有着怎样的个体选择?

刘锁祥表示,作为一名书法教育工作者,他所思考的是在科技日星月异的今天,汉字文化如何能够不失尊严,进而还能更好地服务社会,服务人们日益增长的文化需求,“从教育的角度讲,我认为汉字和书法一定要从孩子们的小学阶段抓起,中华优秀传统文化的传承与创新这几年有不少变化,也找到了一些出路,这和国家大力提倡不无关系。春节申遗成功便是一大助力。”

蛇年春节即将来临,中国艺术研究院原院长、中国非物质文化遗产保护中心原主任连辑通过微信给刘锁祥发来其新近写就的一副春联,其联作为:时丰物阜出辰岁,国泰民安入巳年。“此联从修辞上看工整对仗,书写上典雅多姿,艺术表现力丰富。在保护和传承非遗方面,我认为文化人应该更多地发挥自己的专业能力,以自己的实际行动参与其中。”刘锁祥说。

本文刊载于《文化月刊》2025年1月号

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。