编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

在全球化日益深入的今天,当代艺术的发展已不再局限于地域性文化的单向表达,而是呈现出多元文化交融与跨媒介实验的特征。俄罗斯伊万诺沃市的PARI和苏州有南艺术馆(UNICE ART GALLERY)联合举办米阿策展的“万物歌唱——中俄艺术家联展”恰逢其时,正是这一趋势的典型体现。展览通过五位中俄艺术家的三十余件作品,构建了一场跨越文化疆界的对话,不仅展现了艺术家对材料语言的深刻探索,更揭示了全球化背景下艺术创作的新范式。本文试图从国际当代艺术发展的视角,对这一展览的文化意义与美学价值进行解读。同时,也是在全球化语境下展开的一场跨越文化疆界的视觉对谈。展览并非简单的地域性并置,而是试图在差异的裂缝中建立对话,在材料的流转中重构艺术的叙事可能。当形式化表达日益趋同、意识形态逐渐僵化的今天,这些作品以个性化的思维语言和丰富的材料实验,打破了媒介的桎梏,指向一种新的思想范式:既不追求差异的对立,也不满足于材料的简单叠加,而是在文化的间隙处创造新的艺术可能性。

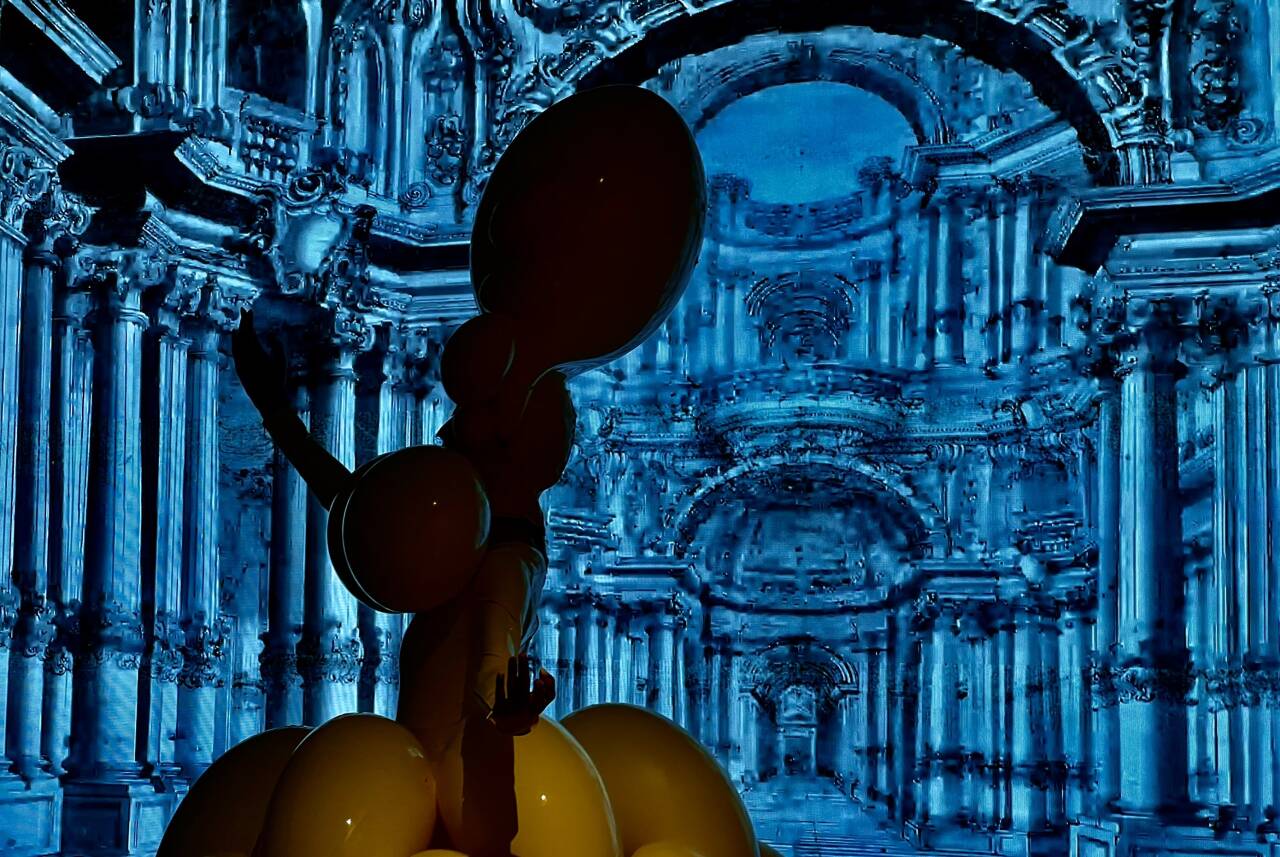

丹尼拉. 波利亚科夫《芭贝茨》 装置 翼展180X36cm 雕塑170 2023-2024

在此我认为,个体如同至高神阿蒙拉般,无需踏出公寓便能知晓-切。以往若要寻求问题答案,人们必须外出探寻,保持良好状态。而今只需动动手指。通过这件雕塑,我想展现知识如何禁锢思维,并对心理与身体造成创伤。讽刺的是,若你意识到这点,反而需要付出努力才能挣脱这种情感与信息禁锢的恶性循环。——丹尼拉. 波利亚科夫

展览现场

材料语言的全球化转译 从物性到叙事

当代艺术对材料语言的探索早已超越传统的媒介限制,转而关注材料本身的文化属性与哲学意义。此次展览中,中俄艺术家对材料的运用体现出一种“全球本土化”(glocalization)的典型特征——既扎根于本土文化传统,又融入国际当代艺术的语汇。

李桐 《蝴蝶的餐桌》之粉色山水 120X120X 80cm 杉木、亚克力、树脂、油画、丙烯等综合材料 2025

李桐 《蝴蝶的餐桌》之维度迁徒 100X150cm 油画、丙烯 2025

"蝴蝶,是我思绪的化身,也象征着蜕变与修行。这张餐桌,就是我在精神修行路上的一次探索我学着放下控制,倾听材料想要表达什么。这种“放下”并非消极的退让,而是一-种积极的“无为”,,是邀请“物性”成为共同的创作者。杉木的坚韧、树脂的幻变、蝴蝶的飘渺,经由我而交汇。它记录的不是我的独白,而是一-场与万物能的对话。这也是我在现实世界中内心的映射:是的,我正在学着放下控制,倾听周围的人想要表达什么.....绘画部分,无论是桌面上的“粉色山水”还是油画“维度迁徙”,都意味着蝴蝶的飞行轨迹正以-种感性的、灵动的笔触划过,不受维度的束缚,自由穿梭其间,诠释着生命奔流不息,于形态更迭中见其本质。这无疑是我灵魂深处的渴望。——李桐

艺术家们对材料的选择本身即是一种哲学陈述。李桐的《蝴蝶的餐桌》以杉木、树脂、亚克力与蝴蝶标本构建了一场与“物性”的共谋。杉木的天然肌理与工业合成材料的冷峻并置,暗示了自然与人造、传统与当代的复杂关系。艺术家在创作中“放下控制”,倾听材料的语言,使作品成为一场与万物能量的对话。这种“无为”并非消极退让,而是一种积极的邀约——邀请物性成为共同的创作者。蝴蝶作为蜕变的象征,在树脂的凝固中获得了永恒的飘渺,仿佛思绪在无形空间中自由穿行。

戈子馀 《光素系列》 D-80cm 松烟粉混合媒介剂(黑色)、矿物粉加混合媒介剂 2024

戈子馀 《光素系列》 D-80cm 矿物粉加混合媒介剂 2024

改变松烟传统工具属性,用松烟粉-层一层堆叠,如燕子垒巢般繁复,形成不同深浅的物理空间,呈现不同的“黑”——戈子馀

同样以材料转译传统的,还有戈子馀的《光素》。松烟粉——这一本属于墨锭与书画的古典材料,被艺术家从笔砚的拘束中解放,成为建构空间的媒介。松烟不再是附庸于书画的配角,而是自主叙事的主体。它从二维的墨迹中解放,成为三维空间中的造境者,甚至是一场行为艺术的遗迹——每一层粉粒都是艺术家手势的凝固,每一次堆叠都是对传统工具属性的叛离与致敬。这或许正是当代艺术之于传统的意义:不是重复,而是重生;不是继承,而是对话。松烟在此垒起的,不仅是一座微型的黑色地貌,更是一座介于物质与记忆、时间与空间之间的桥梁。

通过重复的堆叠动作,松烟粉在媒介剂的凝合下形成微妙的深浅变化,如时光的沉积岩,在光影折射中呈现出从灰翳至玄黑的丰富阶调。作品题名“光素”暗示了对虚空与实存的辩证思考:那些粉粒之间的缝隙、媒介剂凝固后的微光,成为“空”的栖息之地。松烟在此垒起的不仅是一座微型的黑色地貌,更是一座介于物质与记忆、时间与空间之间的桥梁。

中国艺术家戈子馀的空间装置《光素》以松烟粉这一传统水墨材料为媒介,却将其从二维平面解放,转化为三维空间中的建构性元素。松烟粉的堆叠过程既是对中国传统工匠精神的呼应,又与西方极简主义中的重复性劳作(如塞尔帕的包裹行为)形成跨文化对话。而俄罗斯艺术家丹尼拉·波利亚科夫的《卫队II》则以中亚传统绣毯“Suzane”为形式载体,将游牧文化的符号与当代科技批判并置,体现了对全球化进程中文化身份问题的思考。这种对传统材料的当代转译,不仅是对文化根性的回溯,更是一种面向国际语境的创造性转化。

丹尼拉·波利亚科夫Danila Polyakov《守卫》 200x100cm 苏扎尼刺绣,拼布 壁挂 2024

线性迷宫与镜像剧场的跨时空对话

数字技术的快速发展改变了艺术创作与感知的方式,但手工艺传统依然以其独特的物质性与人文温度,为当代艺术提供了一种抵抗技术异化的可能。此次展览中,技术与手工艺的对话成为另一重要维度。

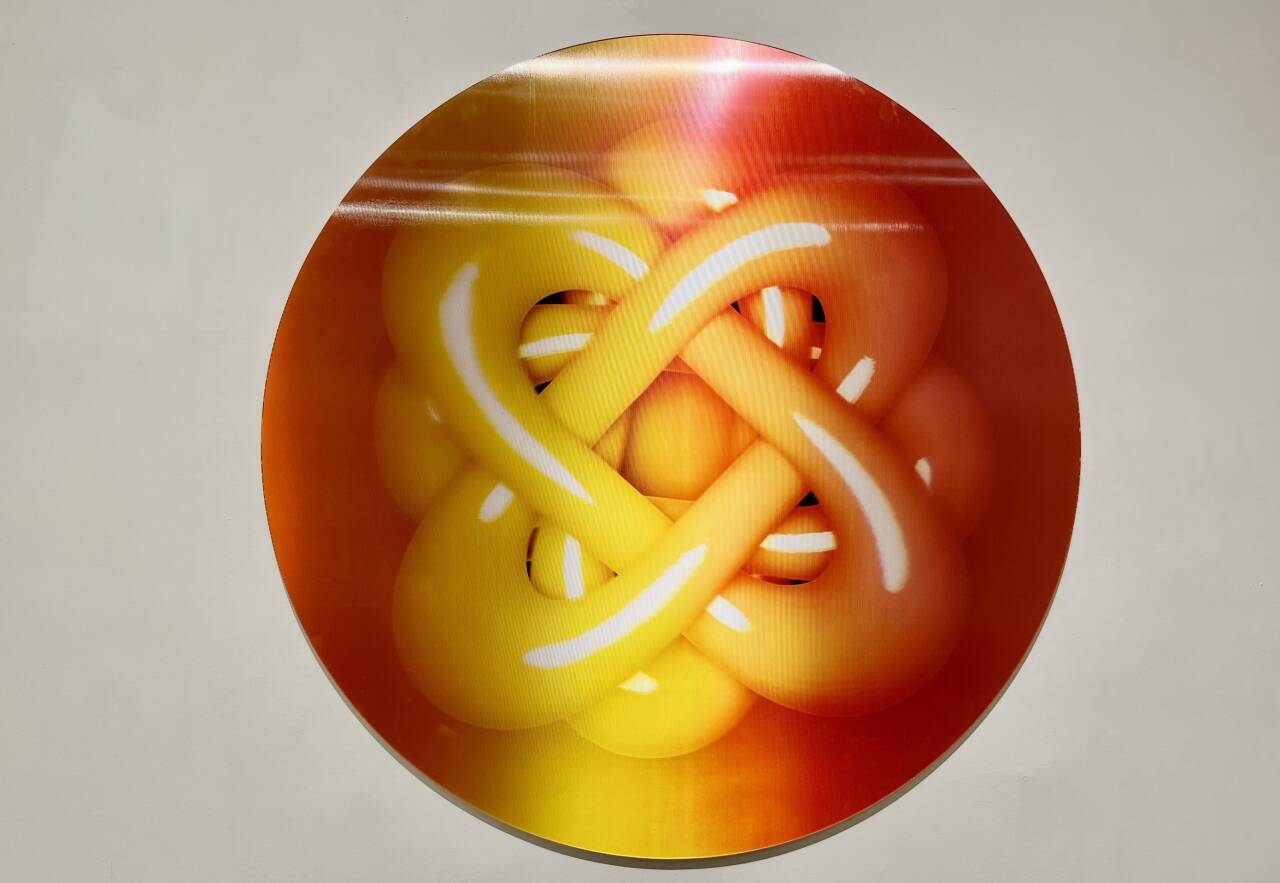

俄罗斯艺术家萨沙·弗罗洛娃Sasha Frolova的光栅印刷作品《磁控管多色》与《Paradizarium Portrait Yellow》。《磁控管多色》隐含科技与能量控制之意,“磁控管”一词源于微波技术中的核心元件,暗示了一种能量转换与频率调控的机制。艺术家巧妙地将这一科技意象转化为视觉实验,利用光栅印刷的多层图像切换能力,使画面在不同视角下呈现色彩与形态的流动与变幻。这种处理不仅赋予作品以科技美感,也隐喻了当代视觉文化中信息的多义性与不确定性。《Paradizarium Portrait Yellow》则通过“Paradizarium”这一可能源自“paradise”(天堂)的虚构词,暗示一种理想化或超现实的视觉体验。黄色作为主调,既具有强烈的情绪感染力,也象征着光明、能量乃至某种警示性。在这幅作品中,光栅印刷技术被用于构建一种肖像的“非稳定态”,面容或许随着观看位置的移动而分解或重组,呼应了后人类语境中身份流动、虚拟化身等技术-文化命题。

萨沙·弗罗洛娃Sasha Frolova 磁控管(多彩) D-100cm 柱状透镜印刷 2021

这件作品以立体图像的形式呈现了萨沙·弗罗洛娃的-件充气雕塑。作品采用一种类似全息影像的特殊媒介,营造出具有体积感的视觉错觉。自2020年以来,萨沙.弗罗洛娃开始以其雕塑作品和服饰为基础创作柱状透镜印刷作品。

透镜印刷技术(也称为立体变换印刷技术)通过特殊的塑料透镜,将静态图像转变为动态效果。对我来说,这是一-次全新的尝试。通常, 我的雕塑是从草图(二维 图像)转变为三维体量,而这次作品经历了双重转变:它重新变成了平面,但由于透镜印刷的效果,看起来却依然具有体积感。我非常喜欢这种幻觉和全息效果。我喜欢=维与三维之间的游戏,我所有的雕塑和服装设计都基于这个理念。我会先用矢量图绘制(我本身是平面设计师出身),再将其从平面转化为三维空间。而透镜印刷正是对这种游戏的延续和发展。

我觉得透镜印刷的作品更容易融入室内环境,比雕塑更容易被接受。此外,乳胶材质较为特殊,而透镜印刷则是一种既经济又独特的呈现方式。我也喜欢这项技术,因为它捕捉到了与乳胶相似的感受:令人着迷,同时唤起童年的联想。——萨沙.佛罗洛娃 Sasha Frolova 《访谈录》

萨沙·弗罗洛娃通过动态视觉效果挑战了静态图像的局限性,继承了欧普艺术与动能艺术的实验精神,同时注入了数字时代的技术敏感。与之形成对比的是波利亚科夫的刺绣作品《忍者》《即兴之作》,这些作品以缓慢的手工劳作对抗数字图像的即时性,暗示了在技术泛滥的时代,手工艺依然是一种重要的批判性实践。这种技术与手工艺的并置,不仅反映了当代艺术媒介的多样性,更揭示了全球范围内艺术创作对技术文明的辩证思考。

蒋昀格的《万镜楼》与《镜》以线、竹签与冰丝流苏构建了一场关于自我认知与时空哲学的叙事。《万镜楼》在直径一米的圆幅内,以极简材料编织出藻井与坛城融合的精神图式。线作为连接、缠绕与延续的象征,竹签作为临时性的架构,共同构建出一个既轻盈又具结构感的“镜楼”。观众在凝视中仿佛步入一个微型的宇宙模型,每一层缠绕都是心理的瞬间,一次意识的落脚。

蒋昀格 《万境楼系列》 直径100cm 线,竹签2019年

而《镜》既是对传统山水意象的当代转译,亦是对个体与世界关系的诗性追问。当观众穿梭于这片柔软的屏障之间,实则是在追问:我们究竟是在透过屏障窥探世界,还是通过世界反观自身被遮蔽的欲望?作品以举重若轻的方式,将宏大的文化叙事转化为可感知的物理体验,最终在流动的线缕中揭示了一个真理:最强大的力量往往以最柔软的姿态存在。则以十米长的流苏屏障,构建了一座柔软而哲思的剧场。冰丝线的半透明质感制造出朦胧的视觉阻隔,流苏的垂坠与晃动在观者行走间产生微妙互动,使“观看”本身成为参与重构山水的行为。艺术家以道家“上善若水”的智慧,将山体的坚硬转化为水态的柔软,揭示了最强大的力量往往以最柔韧的姿态存在。这件作品既是对传统山水意象的当代转译,亦是对个体与世界关系的诗性追问。

蒋昀格 《镜》 10mX3mX1,7m(尺寸可调节) 冰丝线、竹签、高密度泡沫 2019年

科技诗学与手作寓言的流动与重构

全球化带来的不仅是文化的交融,也引发了关于文化身份与地方性的重新思考。此次展览中的作品不再简单强调民族文化的差异性,而是试图在跨文化对话中寻找新的身份表达。

俄罗斯艺术家萨沙·佛罗洛娃Sasha Frolova与丹尼拉·波利亚科夫Danila Polyakov的作品,则从技术媒介与手工艺传统中寻找对话的可能。Frolova的光栅印刷作品《磁控管多色》与《Paradizarium Portrait Yellow》利用科技媒介挑战静态图像的界限,使画面随视角变化而流动变幻。光栅印刷赋予平面以时间性与互动性,“看”不再是一种被动的接收,而成为一种主动的、身体性的探索过程。这些创作于2021年的作品,恰是对疫情时代物理隔离的回应——在距离与限制中,我们需要一种能够容纳多重意义的图像语法。

丹尼拉·波利亚科夫Danila Polyakov 《浮地》 240x240cm 装置、木材、纺织品、混合介质 2025

木筏的形象是多种多样的。一方面,你可以把木筏当作交通工具。传说我们是从水里出来的,人类一直渴望在水上旅行。在这个装置中,木筏变成了一个无法离开的空间,就像-个人无法离 开浩瀚的信息海洋一样。 另一方面,该装置的想法在很大程度上受到了美人鱼形象的启发,美人鱼是人与自然元素之间变形的化身,这一-形象可以在许多古代神话中找到。同样的蜕变理念也存在于时尚产业的核心,丹尼拉与之密切合作。

木筏以斜置的角度展出,仿佛观众正面对一场船难的痕迹。在木筏上,摆放着一件手工刺绣衣裙,作为对上面消失人物的隐喻,整个作品象征着人类在全新数字现实中的消失。

木筏的帆由伊万诺沃的布料制成,布料上的印花图案是丹尼拉,波利亚科夫亲自设计的。——丹尼拉·波利亚科夫Danila Polyakov

Polyakov的《卫队II》与《反怪物》则以拼布刺绣等传统手工艺,对抗技术同质化的浪潮。《卫队II》以中亚传统绣毯“Suzane”为视觉载体,将游牧民族的帐篷符号与人工智能并置,质疑技术进步是否真正改变了人类本质的生存状态。紫红色与天空蓝的配色源自游牧文化的自然伪装智慧,暗示人与环境的原始共生关系。而《反怪物》则以织物构建了一个虚构的棋盘世界,将神话叙事与游戏结构叠加,探讨规则本质、自由意志与命运的交织。刺绣的缓慢手工质感,与数字化表情的短暂性形成强烈对比,暗示在手作的永恒性与虚拟的短暂性之间,存在某种救赎的可能。

丹尼拉·波利亚科夫Danila Polyakov《守卫》 200x100cm 苏扎尼刺绣,拼布 壁挂 2024

丹尼拉·波利亚科夫Danila Polyakov创作中

中国艺术家蒋昀格的《万镜楼》与《镜》以线、竹签等传统材料构建了融合藻井与坛城图式的精神场域,既蕴含东方美学中的虚空哲学,又与国际当代艺术中的装置性语言相接轨。李桐的《蝴蝶的餐桌》则通过杉木、树脂等材料的并置,探讨了自然与人造、传统与当代的关系,其观念内核与西方后现代艺术中的“物性”理论(如比尔·布朗的“物论”)形成呼应。这些作品表明,中国当代艺术已不再局限于本土语境的自我表述,而是积极参与到国际当代艺术的话语构建中。

俄罗斯艺术家的作品同样体现出文化身份的流动性。波利亚科夫的《反怪物》以古希腊神话为叙事框架,却通过织物媒介与游戏结构,构建了一个关于规则与自由的当代寓言。这种对古典文化的创造性转化,与意大利“超前卫”(Transavanguardia)对历史符号的挪用策略有异曲同工之妙,反映了俄罗斯艺术在欧亚文化交织中的独特位置。

蒋昀格 《万境楼系列》 直径100cm 线,竹签2019年

在万物差异中歌唱 全球化时代的艺术新范式

“万物歌唱”展览最终指向的是一种超越文化二元对立的艺术新范式。它既不强调差异的对立,也不追求形式的融合,而是在材料的裂隙、技术的边界与文化的间隙中,寻找对话与重生的可能。

这种范式与国际当代艺术的发展趋势高度同步。近年来,从威尼斯双年展到明斯特雕塑展,全球重要艺术事件均体现出对跨文化对话与跨媒介实验的重视。此次中俄艺术家联展不仅是对这一趋势的响应,更提供了非西方视角下的独特实践。它表明,全球化时代的艺术创作不再是西方中心主义的单向输出,而是多元文化主体的共同参与和建构。

展览最终指向的,是一种新的思想范式:它既不追求万物差异的对立,也不满足于多种材料的简单叠加,而是积极寻求在差异的裂缝中建立对话,在文化的间隙处创造新的艺术可能性。这些作品邀请我们成为万物的“参与者”,不再固守单一的文化艺术视角,而是探索在多重视角媒介下灵活切换。

在苏州这座古老与现代交织的城市中,“万物歌唱”仿佛一场隐秘的仪式,以材料的流转、技术的诗学与手作的抵抗,唤醒了我们对世界感知的多元维度。这些作品不仅是视觉的呈现,更是一种哲学的叩问:我们如何通过更多媒介来理解世界?如何在他者之镜中反观自身?或许答案正藏在那些材料的裂隙中,等待我们在对话的共振中听见万物的歌唱。

《自拍2024—161—197—390—459—487—654—670》(摄影灯箱堆叠) 40x40x50cm 亚克力、LED灯 2025

《自拍2024》15' 57 数码照片(视频) 2024

“在某个时候,有一部分人痴迷于“自拍”一他们痴迷于展示自己, 展示他们的穿着与说话方式。如果我们把这项技术与模特的职业进行比较,我认为在智能手机的帮助下,你可以独立,随心所欲地居现自己。但对我来说,我仍然坚定支持时尚行业,单凭这点技术还不足以让我在现代世界中保持真实的自我。于是我开始思考,怎样才能拍一-张'自拍’,在不依赖科技的前提下,把我呈现为一一个艺术家?我聘请了-位技术经理,他帮助我连接显示器、自动相机和灯光。这个项目就此诞生:我在一个固定镇头前表演,只需站在无影棚里按下按钮,就可以表达我作为概念艺术家的身份。对我来说,适应这种数字系统,是一个艰难的转变,”——丹尼拉。波时亚科夫

结语:苏州有南艺术馆(UNICE ART GALLERY)和俄罗斯伊万诺沃市的PARI联合举办“万物歌唱”展览,以其国际化的视野与深度的材料语言探索,为我们提供了“在差异中寻找共鸣”的全球化时代艺术发展的典型案例。它表明,当代艺术的价值不再局限于地域文化的表达,而在于如何通过跨文化对话与跨媒介实验,参与全球艺术话语的重构。正如法国哲学家朱利安所言:“真正的对话不是在相同中寻找共鸣,而是在差异中寻找可能性。”这场展览正是这种哲学思想的视觉实践——在万物差异中歌唱,在文化交流中寻找艺术的未来。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。