编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

现在还记得倪军2019的作品《量子的回忆》,19世纪白人男子,面孔光鲜但身形扭曲,同旁边斩开两截三文鱼尸、水里变形的猎豹撞挤在一起,好似半夜发梦,将白日所见新闻头条、餐厅电视的新闻片段全部攒成一团。天津人倪军,在美国浸染十几年,果然练就一身“混杂功夫”——殖民历史、种族身份、疫情、战争的焦虑种种,全部拌入画布的“大锅”里炒到锅气冲天。

近期新展中,新作《加沙》画面炮火漫天、硝烟烈焰映红了艺术家的面孔,眼眸里分明是对生命的悲悯和对战事停火的灼灼热望、煎熬。

倪军 | 加沙 | 布面油画 | 185 × 145 cm | 2023-2025

倪军 | 量子的回忆 | 布面油画 | 60 × 80 cm | 2019

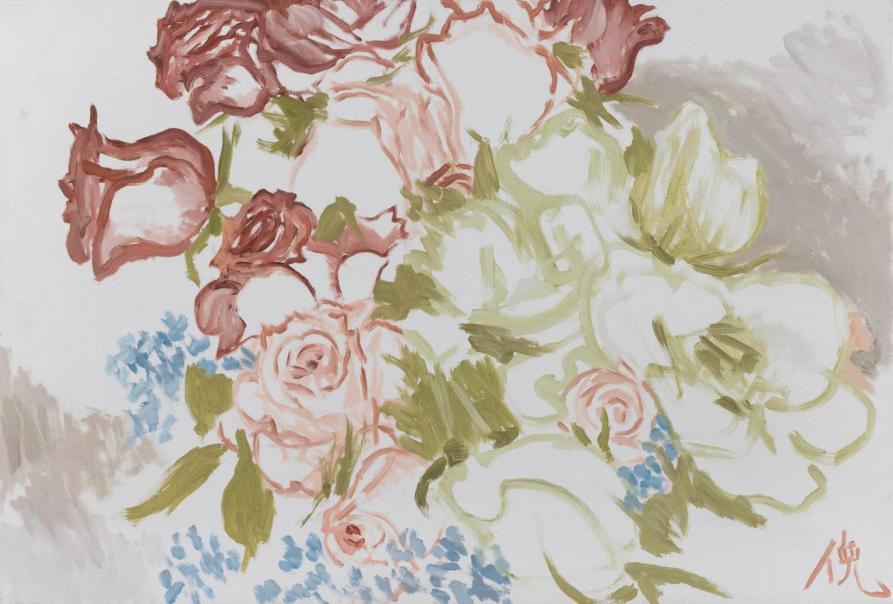

倪军近期画里瓜果、金鱼红白鳞片,明明是世俗的欢娱、文人画的优雅,偏偏又总会露出拿破仑和电视新闻中的政客头像。其处理手法令我想起旧书店——表面卖《红楼梦》,柜台底其实收埋几本禁书。表面是海鲜静物、胖金鱼,以传统逸笔草草画出文人趣味,但切断的三文鱼血色中,分明是隐喻着残酷的战争与权力的博弈。这种“画室里的造反”,是艺术老江湖才搞得出的温柔暴烈。

倪军 | 三喜图 | 布面油画 | 70 × 90 cm | 2024

倪军 | 膏蟹与大三文鱼 | 布面油画 | 98 × 118 cm | 2025

2025年新作《北美往事》似电影厂搭出的布景,站在西部大峡谷的人物背影,在绚丽的万丈晚霞里苍凉、凄厉伴着翠蓝到离谱的蓝天,同《贾科梅蒂和拉康》中隐现与血淋淋的三文鱼后的面孔形成诡异对照。耐人寻味的是,这个白人形象恰恰是艺术家的自画像式投射。这种身份错位揭示了移民经验的核心困境:既是殖民历史的批判者,又是西方文明的受益者;既是新大陆的“海盗”,又是文化意义上的“猎豹”——永远在追捕与被驱逐之间徘徊。倪军将这些意象并置的勇气,不在于简单的道德批判,而在于承认这种分裂本身就是当代移民艺术家的真实处境。

倪军 | 北美往事 | 布面油画 | 388 × 218 cm | 2023-2025

倪军的画室有两间。一间在郊区,那里有足以容纳历史叙事的巨大墙面;另一间在公寓,步行十分钟可达,日常的瓜果桃梨与金鱼缸在此入画。两个物理空间,恰如他艺术中相互撕扯又彼此滋养的两种力量——一种指向外部世界的暴烈与不安,另一种则退回文人书房的私密与自洽。这种分裂在2021年“海盗与猎豹”个展中达到了前所未有的张力,那些被策展人鲁明军称为“野蛮美学”的绘画,正是倪军旅美三十余载后对身份、殖民历史与绘画本体的终极诘问。

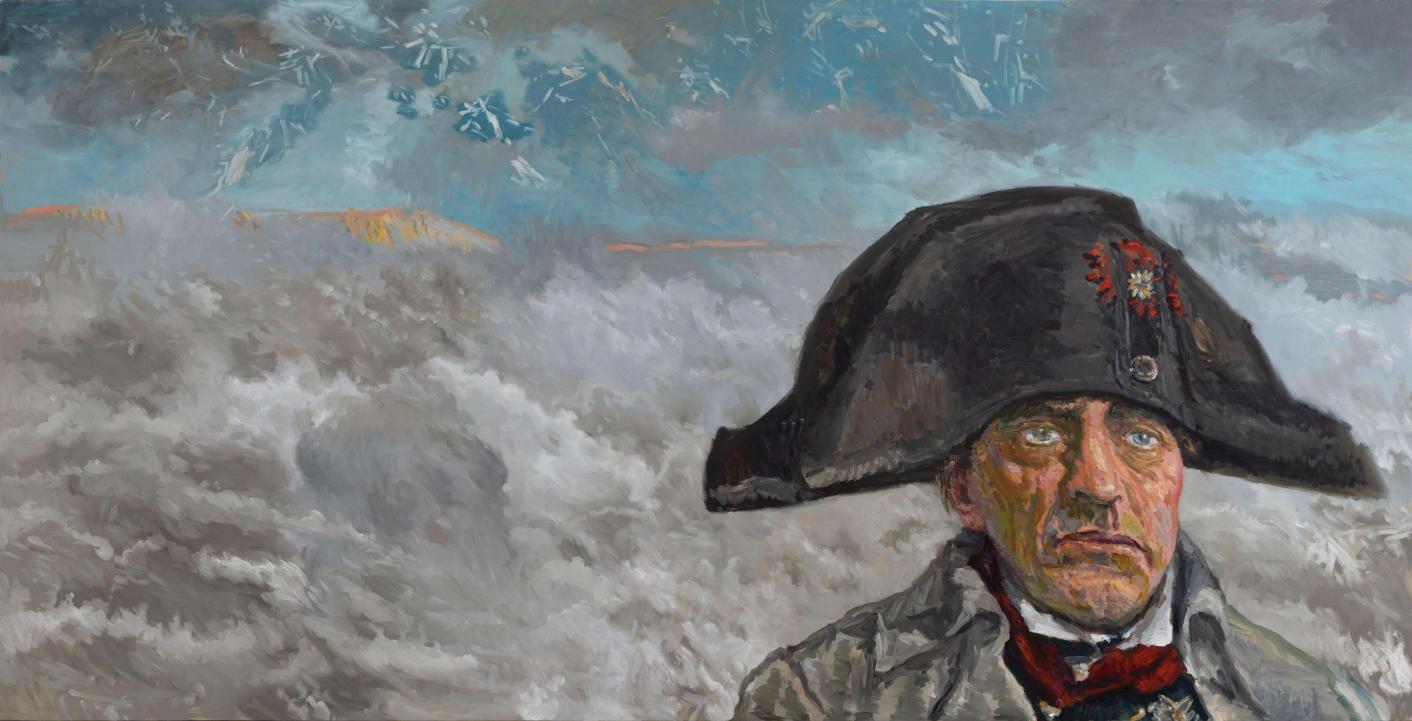

2025年倪军画云、海的诗意,就像《给欧洲》《我,拉赫马尼诺夫》:大航海时代同今日跨国电商,打破疆域文化的隔阂,以消费的暴力改造世界;他以马奈的笔触画资本的权力意志在《鱼市兴旺》《鱼市坚挺》《花开富贵大海参》;2025年新画“鸿运”系列的胖头肥身摇曳着轻薄如梦幻的大尾巴金鱼,颜料虚薄好似中国水墨,与砧板上垂死挣扎青蟹、大鱼形成全球化的象征景观。中西杂交的画法,同香港人日日食西多士饮普洱一样,食入腹中混混然不知自己身份,不知今夕是何夕!

倪军以蒙太奇手法,将殖民历史、种族政治、疫情、战事的焦虑压缩成当代人类的生存寓言。

倪军 | 给欧洲 | 布面油画 | 198 × 389 cm | 2023-2025

倪军 | 我,拉赫玛尼诺夫 | 布面油画 | 202 × 396 cm | 2023-2025

倪军 | 鱼市兴旺 | 布面油画 | 80 × 120 cm | 2025

“暴力”拆解的多重编码

然而,倪军的真正突破在于他将这些沉重的议题彻底绘画化了。在那些如战场的砧板上,大青蟹、三文鱼既是被殖民的隐喻,又是纯粹的色彩与笔触的狂欢。这种处理方式印证了他的信念:“历史、政治、哲学作为绘画本体之外的附属之物。”对他而言,绘画不是思想的传声筒,而是通过笔触、色彩、构图等本体语言生成的另一种思考。那些活色生香的鱼,在形式上呼应了中国传统绘画中的“鳞介”题材,在内容上却指向资本主义的丛林法则——这种多重编码的能力,正是倪军长期浸淫于中西绘画传统的成果。

倪军的“野蛮”转向,因此不是简单的风格变异,而是一个严肃画家在充满战乱的全球化时代的伦理选择。当他说“追求高雅和闲适是可耻的”时,实际上是在重申绘画的批判功能。但这种批判不是通过直白的政治表态,而是通过重塑观看的方式——让猎豹与殖民者同框,让海盗与移民者重叠,让历史在与现实的碰撞中产生新的火花。

尤为重要的是,一个艺术家在文明危机中的道德抉择。倪军在此实现了美学语言的决裂,是美学伦理的自觉重构。那些肆意奔突的笔触,那些血腥并置的意象,正是对全球化精致表象的暴力拆解。

作为“绘画原教旨主义者”,倪军的矛盾在于:他既相信绘画的自律性,又无法对历史洪流视而不见。这种张力在他的静物画中尤为明显——那些被草草描绘的水果鲜花、青蟹三文鱼,总是不经意间泄露历史的幽灵。就像他在公寓画室里描绘的日常之物,如鲍栋所言:“总会旁逸斜出一些历史的枝桠。”这种“书房里的画室”状态,让人想起中国古代文人的斋室绘画:在方寸之间,既安顿身心,又心系天下。

倪军 | 花开富贵大海参 | 布面油画 | 80 × 60 cm | 2025(左)

倪军 | 鸿运滚雷 | 布面油画 | 80 × 60 cm | 2025(右)

绘画作为文化批判的“慢媒介”

在算法图像统治的今天,倪军对绘画“过时”媒介的坚守,具有特殊的文化政治意义。

他花费十余年精读马奈,不是怀旧式的趣味沉迷,而是通过笔触的“慢”,抵抗视觉消费的“快”。这种选择令人想起本雅明对机械复制时代的忧虑——当艺术沦为即时消费的符号,手工绘画的质感恰恰成为保存人性温度的避难所。

更重要的是,倪军通过绘画实践,重建了东西方美学的对话通道。

他笔下砧板上的生猛鱼获断面,既有荷兰静物画的物质质感,又暗藏中国花鸟画的生灵观照;那些虚薄的金鱼写生,既承袭印象派的外光技巧,又复现了八大山人的笔墨意境。这种融合,绝非简单的风格杂交,而是在视觉语言深处实现的文明对话。

倪军 | 玉人和月 | 布面油画 | 60 × 90 cm | 2023

倪军 | 帝都之夏 | 布面油画 | 118 × 90 cm | 2025

“错位”是一种清醒的文化抉择

倪军,一个在中国当代艺术谱系中显得“不合时宜”的名字。观其履历,1979年进入央美附中,1989年参与“中国现代艺术展”,1990年代留学纽约——他本应顺理成章地跻身“中国当代艺术国际化的成功样本”。然而,倪军偏偏选择了一条逆向而行的道路:当同行纷纷以波普符号叩开国际艺坛大门时,他在罗格斯大学解剖马奈的笔触;当中国艺术市场沉醉于观念艺术的喧嚣时,他默默回溯董希文、吴作人这一代中国油画家的未竟之志。

这种“错位”,非是天赋的宿命,而是清醒的抉择。

倪军的坚持近乎固执。他像19世纪的画家那样工作,精研每一个笔触,沉迷于材料本身的质感。这种“不合时宜”恰恰构成了最有力的抵抗——当大多数艺术生产越来越趋近于观念的快餐,倪军的慢工细作无疑是对绘画本体的救赎。他的画室,无论是郊区的宏大空间,还是公寓的日常角落,最终都成为了米歇尔·福柯所说的“异托邦”——在这个另类空间里,不同时代的视觉经验交汇,东西方的美学传统对话,而画家本人,既是这个空间的建造者,也是其中最不安的居住者。

艺术史学者于渺谓之“棘手的个案”,实则揭示了倪军艺术实践中最珍贵的品质:在全球化语境中保持文化主体的批判性自觉。他早年对“病病歪歪的盎格鲁撒克逊现代艺术的精神分裂”的警惕,与其说是趣味排斥,不如说是对文化殖民本能的反抗。这种反抗,促使他将留学经历转化为一场持续三十年的“文化盗火”——不是简单搬运西方现代主义样式,而是通过精微解读马奈、库尔贝的绘画肌理,破解被主流叙事掩盖的视觉密码。

倪军的最新个展《世界、绘画与写作》里,最刺眼的不是色彩,是那条金鱼缸折射的悖论——绚烂与禁锢互为表里。那些曾出现在他静物里的海蟹、三文鱼,此刻与金鱼共同浮沉,仿佛一场横跨四百年的哑剧:西方古典静物的苹果与猎物,变成了全球化餐桌上的海鲜拼盘,而金鱼缸外的观看者,何尝不是另一个缸中的囚徒?

倪军 | 鸿运向前 | 布面油画 | 80 × 60 cm | 2025(左)

倪军 | 鸿运为伴 | 布面油画 | 60 × 50 cm | 2025(右)

倪军 | 海战之歌(双联) | 布面油画 | 60 × 160 cm | 2021

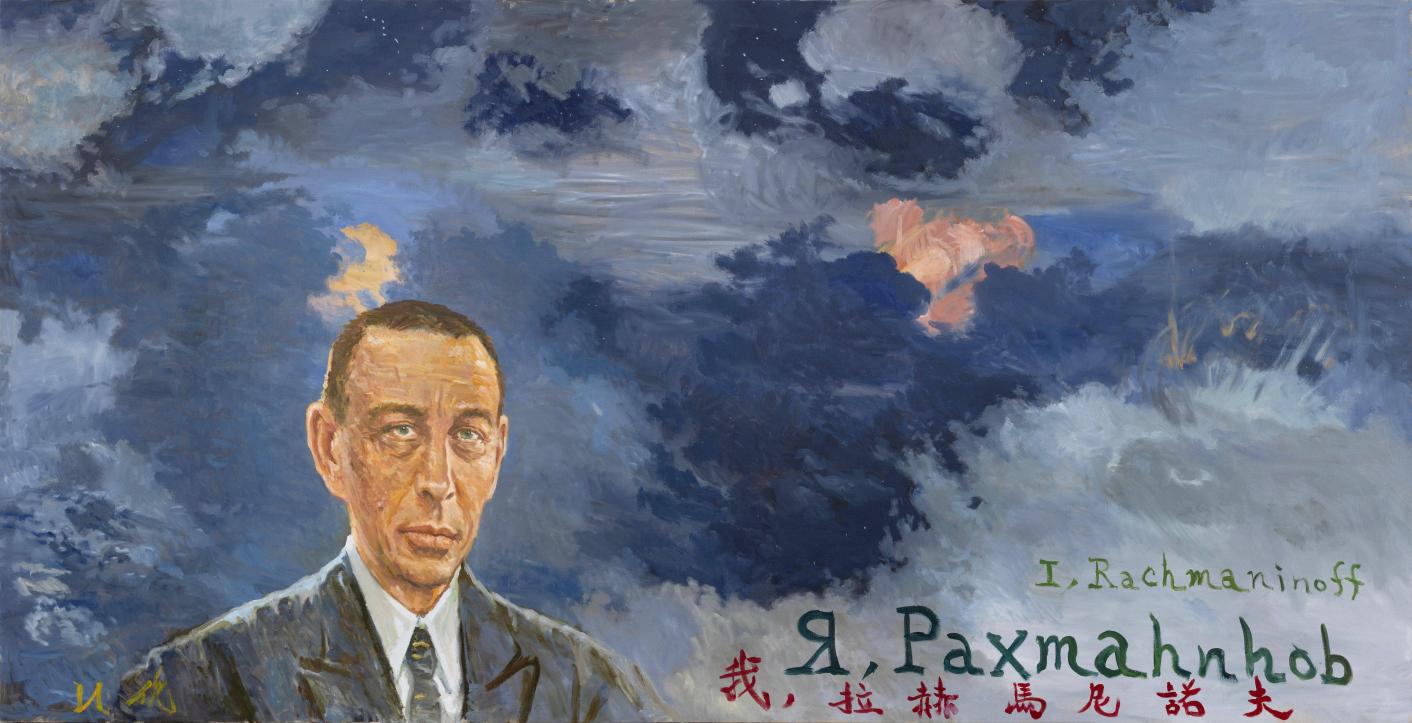

静物的变奏 用中文吟诵的静物画

倪军笔下生猛海鲜的断面仍带着殖民航海的腥气,青红蟹壳的凹陷里藏着大航海时代的水痕。但当他将金鱼与这些“食物”并置时,静物画的传统被凿开一道裂缝——17世纪荷兰静物画的骷髅头隐喻,在此化作消费时代的生命警示。那些曾在《海盗与猎豹》中撕裂画面的暴力,如今潜入更隐秘的日常:被观赏的金鱼与被分解的海鲜,同是生命被物化的标本。策展人于渺说这是“内耗与幸存”的辩证法,我倒觉得倪军画的是当代人的精神肠胃:消化着历史腥臊,却吐不出时代的鱼刺。

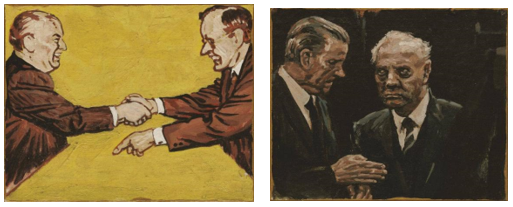

新展览里最妙的是那些早年旅美时期的电视新闻图像。拿破仑的侧影与拉赫马尼诺夫的手指,在雪花噪点中与海鲜市场的货摊重叠。这种时空错位让人想起香港凌晨的电视购物频道——殖民历史的幽灵与消费主义的狂欢,在荧屏上达成荒诞和解。倪军像老练的影像编辑,把CNN新闻碎片拌入文人画的笔墨,让殖民英雄的肖像与超市广告争夺同一块画布。这种处理比《量子的回忆》更辛辣:当海盗的后裔变成电视名流偶像,猎豹的野性被规训成客厅的屏保。

倪军始终在两个画室间迁徙。郊区大画室里的历史叙事,公寓小画室里的日常碎屑,终于在金鱼缸前达成共识:所谓“世界”,不过是不同尺度的囚笼。他在新作中把金鱼缸画出北宋汝窑的温润质感,但缸壁反射的却是纽约地铁的涂鸦。这种东西方美学的嫁接,比马奈的日本趣味更进一寸——不是异域风情的猎奇,而是生存经验的杂交。当他用八大山人画残荷的笔法勾勒三文鱼纹理时,那些西方静物画的葡萄终于学会了用中文吟诵。

倪军 | 政治家组画之四 | 画布板油画 | 20 × 25 cm | 1990-1991(左)

倪军 | 政治家组画之一 | 画布板油画 | 20 × 25 cm | 1990-1991(右)

倪军 | 对蟹 | 布面油画 | 80 × 120 cm | 2024

如何确立文化主体的自主性

展览标题“写作”二字绝非虚设。倪军早年在罗格斯大学啃食艺术史的经历,让他获得一种罕见的“翻译意识”:把福柯的知识考古学译成笔触的层积,将移民的离散体验写成色彩的迁徙。那些金鱼尾鳍的每一次摆动,都是在书写福柯所说的“异托邦”宣言——在最人工的环境里展现最原始的生命力。这种悖论映射着艺术家的双重处境:既要用油画颜料维护绘画的纯粹,又不得不像作家那样在画布上撰写文化评注。

站在《世界、绘画与写作》的展厅里,忽然明白倪军为何坚持做“绘画的手工艺人”。当NFT艺术把图像变成虚拟代币,他偏要用肉身对抗数码洪流。那些金鱼鳞片上颤抖的高光,是他留给这个图像过剩时代的亲笔信——在算法统治的深夜,仍有画家点起蜡烛,教我们如何用貂毛笔捕捉生命的战栗。

倪军的艺术实践,最终指向一个根本性问题:在全球艺术格局中,如何确立文化主体的自主性?

他的“棘手”,恰恰在于拒绝被任何现成体系收编——既不满于社会主义现实主义的教条,也警惕西方当代艺术的话语霸权。这种立场,使得他的艺术成为反思“单一现代性”的鲜活案例。

正如哈尔·福斯特所言,“野蛮”在危机时代可以成为解放的武器。倪军的“野蛮美学”,正是以视觉的方式,捍卫文化多样性的生存权利。在他的画布上,我们看到的不仅是一个艺术家的个人史诗,更是一个时代的精神志——在文化错位中野蛮生长,在全球激流中保持批判的清醒,这或许正是倪军个案给予我们这个复杂时代最珍贵的启示。

当倪军将金鱼缸与殖民史并置,在生猛鱼获的血肉断面里藏入人种学标本时,他实际上重构了静物画的伦理维度。传统的虚空派(vanitas)警示生命无常,他的海鲜静物则揭露全球化餐桌下的暴力链。这种转变印证了他的觉醒:“在这个时代,追求精致和浪漫是可耻的。”

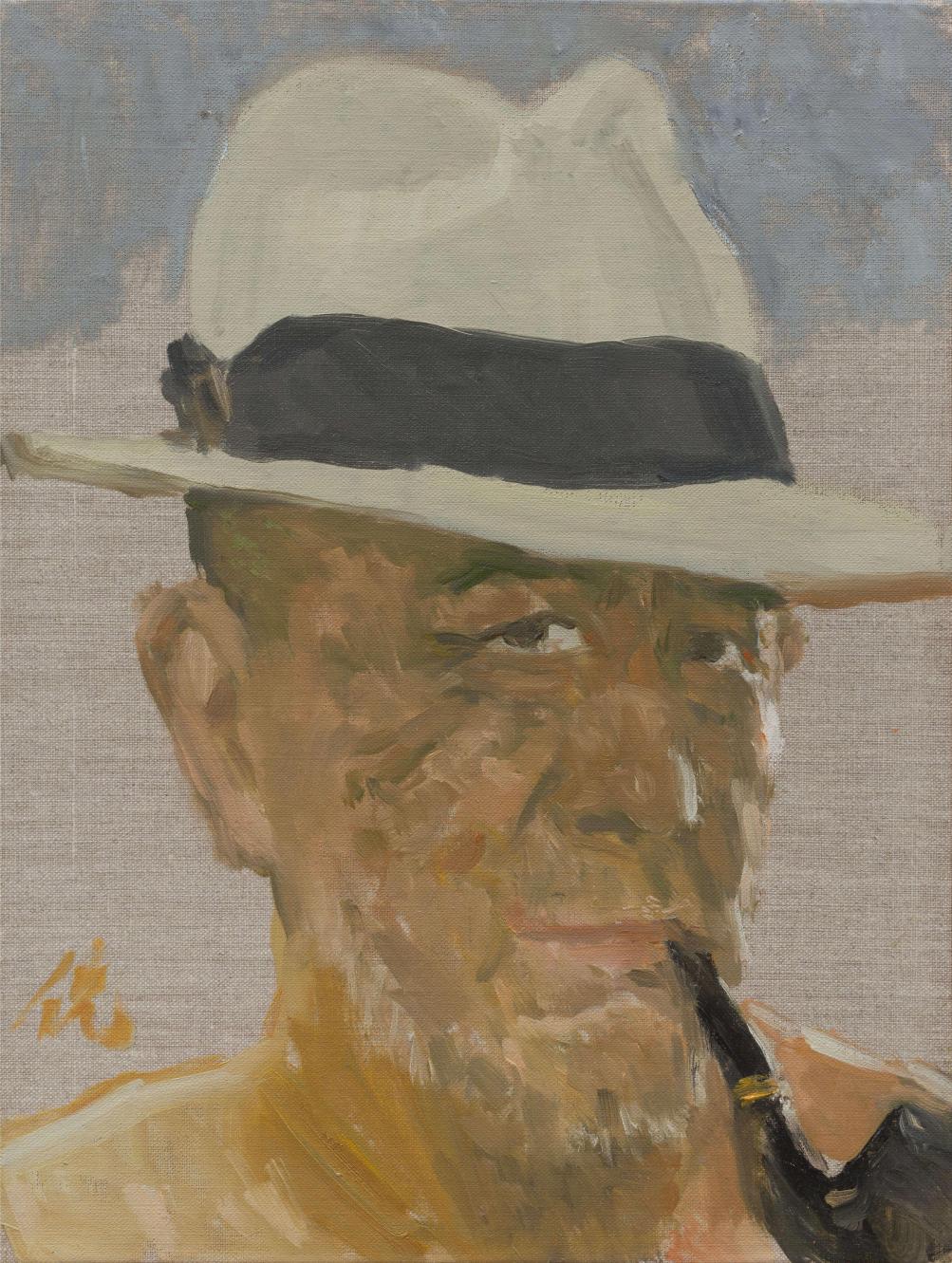

倪军 | 戴纽约帽子的自画像 | 布面油画 | 40 × 30 cm | 2024

结语:倪军的价值不在于解决了何种文化矛盾,而在于他始终站立在多重现代性的裂缝中创作。他的画室既是罗格斯大学的延伸,也是中央美院附中的异化镜像;他的海盗既是掠夺者也是流浪者,猎豹既是捕食者也是避难者。这种含混状态恰恰回应了于渺的判断:倪军的“棘手”敦促我们反思将欧美艺术史作为单一参照的惰性。

在《世界、绘画与写作》新展中,游弋的金鱼与新闻图像碎片共同漂浮,仿佛艺术家生涯的隐喻:尽管透明缸壁划定生存界限,鳞片反射的光斑却永远通向缸外更辽阔的黑暗。这种有限的自由,或许正是所有文化移民的宿命——而倪军教会我们的,是如何在禁锢中保持野蛮生长的尊严。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。