编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

波普艺术是“当代艺术市场的压舱石”。相较于抽象表现主义、极简主义,波普艺术的视觉符号更易理解,且与大众文化紧密关联,因此受众更广,市场流动性更强。

罗伊·李奇登斯坦(Roy Lichtenstein, 1923-1997)

在波普艺术的璀璨星河中,安迪·沃霍尔无疑成为拍卖界的翘楚。而罗伊・李奇登斯坦则以对漫画语言的深度重构与艺术史的跨时空对话,构建了独树一帜的波普美学体系,并在艺术市场中稳居顶级阵营——其作品早已突破1亿美元大关,成为全球藏家竞逐的核心标的。2021年,他的《Reflections on Thud!》在亚洲拍场以 1.1 亿港元成交,让亚洲市场深刻感受到这位波普大师的独特魅力。

◆波普巨擘的艺术基因与东方启蒙

李奇登斯坦与亚洲的羁绊,早在 1940 年代末便已埋下伏笔。1944年,21岁的李奇登斯坦因二战服役驻扎伦敦,彼时的他已展现出对“非西方艺术”的浓厚兴趣。他不仅收藏非洲面具,更在伦敦的旧书市场淘到一本《中国绘画史》,并在给家人的信中写道:“这本书里的山水让我着迷,它们用最简单的线条表现最辽阔的空间,这和我见过的所有西方绘画都不同。”为了保护这本珍贵的书籍,他特意将其与非洲面具一同寄回美国,这份小心翼翼的珍视,预示着东方美学将成为他艺术生涯的重要养分。战后,李奇登斯坦回到美国,于俄亥俄州立大学完成本科和研究生学位,选修东亚艺术史的课程。

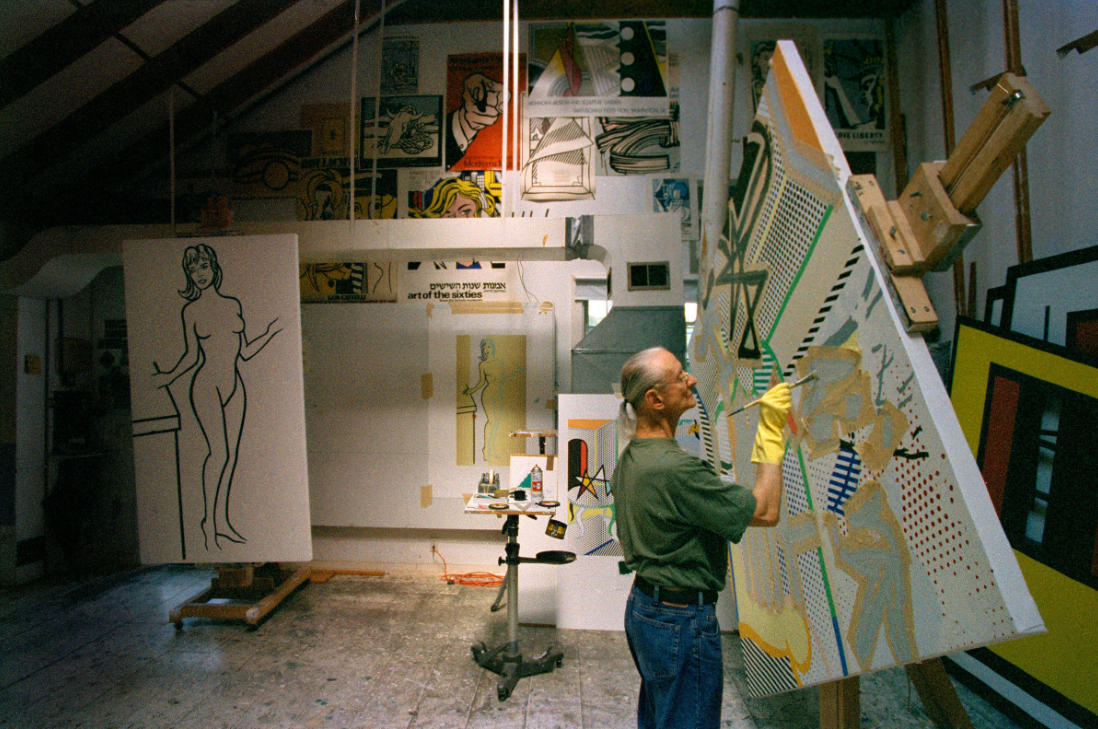

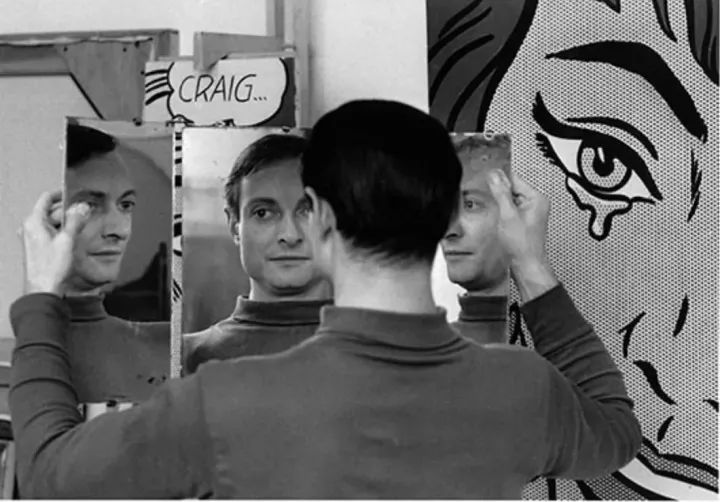

创作中的罗伊·李奇登斯坦

1994年,罗伊·李奇登斯坦参观了纽约大都会艺术博物馆的埃德加·德加(Edgar Degas)单色风景展览,他被这位法国艺术家以寥寥数笔便得以把风景描绘得唯妙唯肖的高深造诣深深打动,并成为他艺术生涯的一个转折点。虽然德加从未画过中国风景,但李奇登斯坦深受其技法的启发,由此唤起传统中国画的精神和冥思之美——特别是宋代的风景——并通过大胆而精确的波普艺术将其重新构想。从那时起,李奇登斯坦经常观看纽约、华盛顿和波士顿的东亚艺术展,研究图录并钻研传统画景和主题,如宋代风景、盆景树和文人石,这些都通过他标志性的波普艺术语汇重新诠释。

◆晚年巅峰的“东方回响”

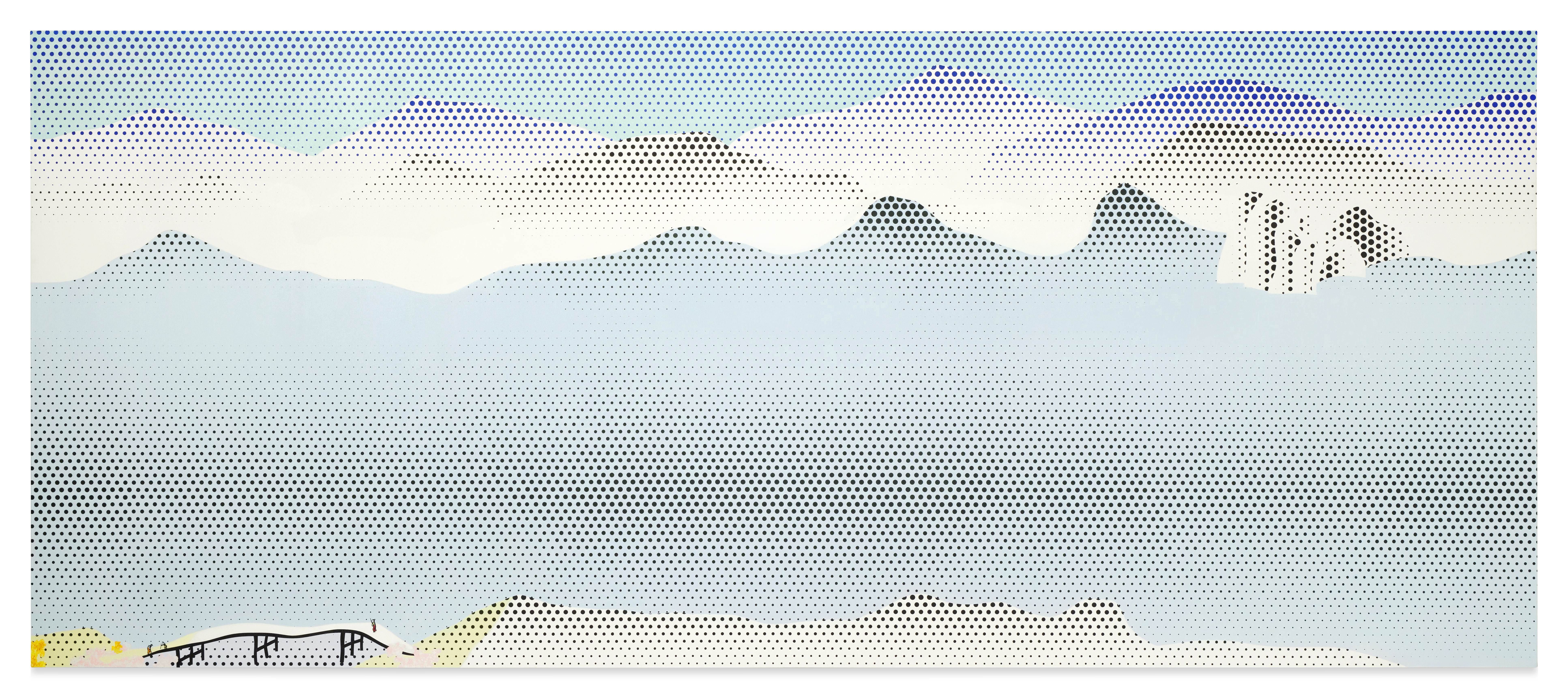

《远景与桥》是李奇登斯坦晚年对宋代山水最直接的致敬,也是他“东方美学波普化”的典范。画面以开阔的构图再现了宋代山水“高远、深远、平远”的空间层次:前景是一座横跨溪流的步桥,桥上有两个细小的人物;中景是平缓的山丘;远景则是消融在“雾霭”中的远山——而这一切,都通过他标志性的“班戴圆点”与“硬边轮廓”实现。值得注意的是,190.5 公分的高度与 452.8 公分的宽度,让这幅作品拥有了“卷轴画”般的沉浸式体验——观者站在画前,仿佛在展开一幅巨大的宋代山水卷轴,但波普艺术的鲜艳色彩与工业符号,又时刻提醒着“这是属于20世纪的当代创作”。“我在考虑像中国山水里万里高山和小渔艇那样的元素,像拉开卷轴后,由浓至淡的点划描绘山势,远山消融于雾霭之中。它与中国的卷轴画很像,但全以刻板机械式画面呈现出来。”罗伊・李奇登斯坦说。作为他 1997 年去世前一年的作品,《远景与桥》凝聚了他对东方艺术半个世纪的思考,堪称“跨文化艺术融合的里程碑”。

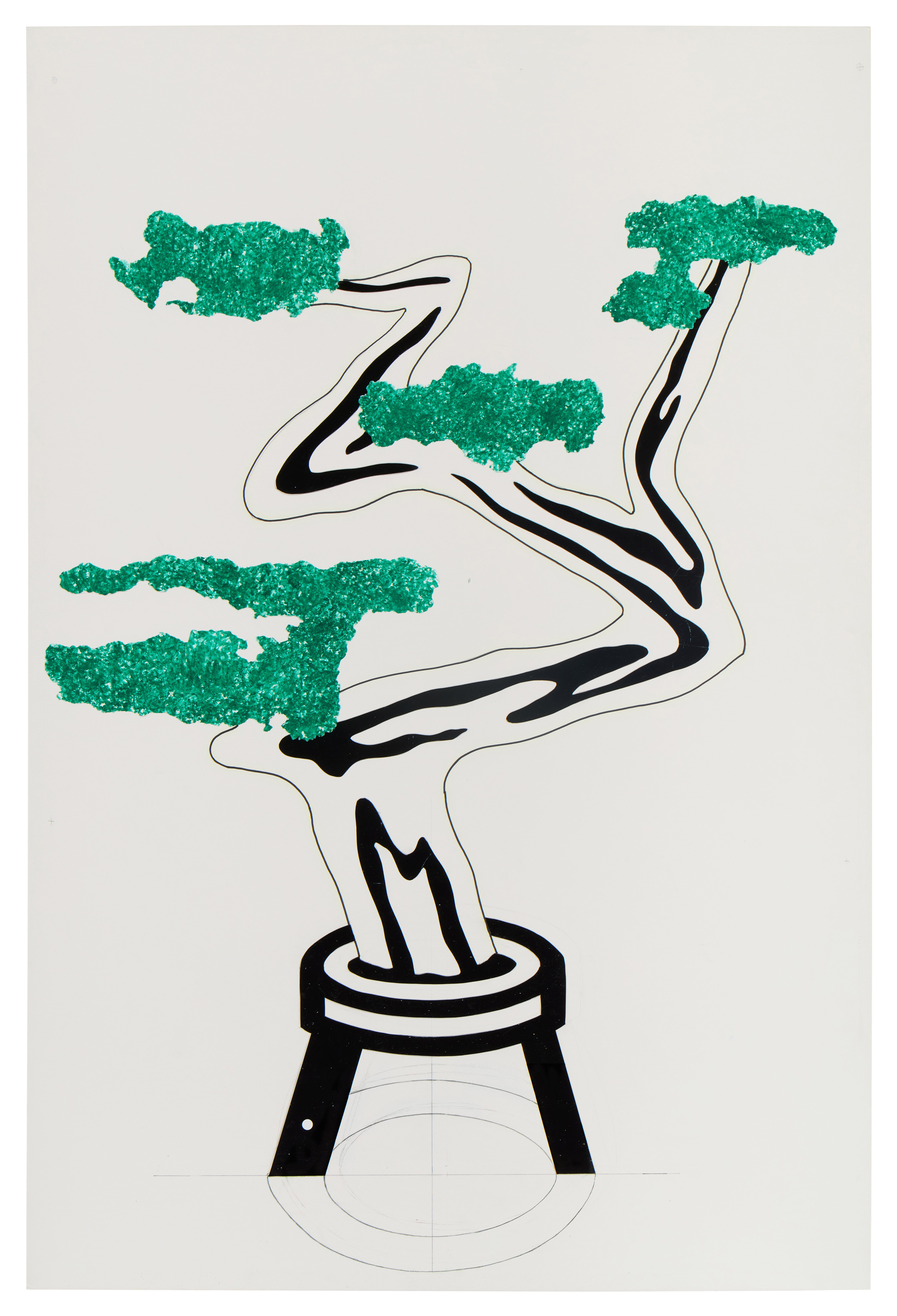

盆景是东方美学的“微缩宇宙”——中国盆景追求“缩龙成寸”“天人合一”,日本盆景则强调“侘寂”之美(朴素、宁静),而李奇登斯坦则用波普艺术的“活力”,为这一传统题材注入了新的生命。《盆景树(习作)》汲取了中国盆景传统和日本盆景的主题,这两者对西方观众来说都非常熟悉,并以块状印刷风格的轮廓和鲜艳的绿色斑驳呈现。

这幅研究作品是在李奇登斯坦开始创作版画系列的盆景雕塑之前完成的,类似作品在拍卖中极为稀有。事实上,此前仅有两件盆景雕塑在拍卖中出现,最近一次是在纽约苏富比以高达420万美元成交,创下了盆景雕塑作品拍卖纪录(同样来自朵乐丝与罗伊・李奇登斯坦伉俪珍藏)。本作首登拍场,也是除另一件在泡沫夹心板上创作的习作外,唯一现身拍场的同媒材作品。另一件尺寸较小,今年5月在纽约以508,000美元成交,达拍前估价的2.5倍。

《文人石》是李奇登斯坦同类作品首次上拍。文人石是中国文人精神的“物化象征”——从宋代米芾“拜石”,到明清文人将其置于案头赏玩,文人石的“瘦、皱、漏、透”不仅是形态审美,更是文人“清高、孤傲”人格的隐喻。而李奇登斯坦用不锈钢这一工业材料,将文人石的“自然之美” 转化为“机械之美”,完成了一次对传统的大胆解构。本作这一版《文人石》曾在2012年芝加哥艺术博物馆为李奇登斯坦举行的大型回顾展展出。后来回顾展巡回多地展览,包括华盛顿特区美国国家美术馆、伦敦泰特现代艺术馆、巴黎庞毕度中心。

此次拍卖中还将带来李奇登斯坦创作于1992年的《睡莲与日式桥》,为艺术家以睡莲为题创作的仅六幅不锈钢板丝网印刷作之一,重新诠释了莫奈著名的《睡莲》系列。作品中波光粼粼的水面是通过一种创新且费力的创作技法实现的,旨在重现1920至1930年代汽车仪表板的漩涡图案,而多层次的颜色和图案应用则呼应了日本浮世绘木刻印刷的工艺,这恰如其分地向莫奈位于法国吉维尼花园中的标志性日式步桥致敬。“我以莫奈的画作为蓝本绘画时,我明白每个人都会认为我不会做莫奈的作品,因为他的作品没有轮廓线,有着非常典型的印象派风格,处处从惊人的细微变化展现一天下来不同时间的样子,总之与我的创作完全不一样。我也不知道,一想到以机械化形式呈现莫内,我就想笑了。”

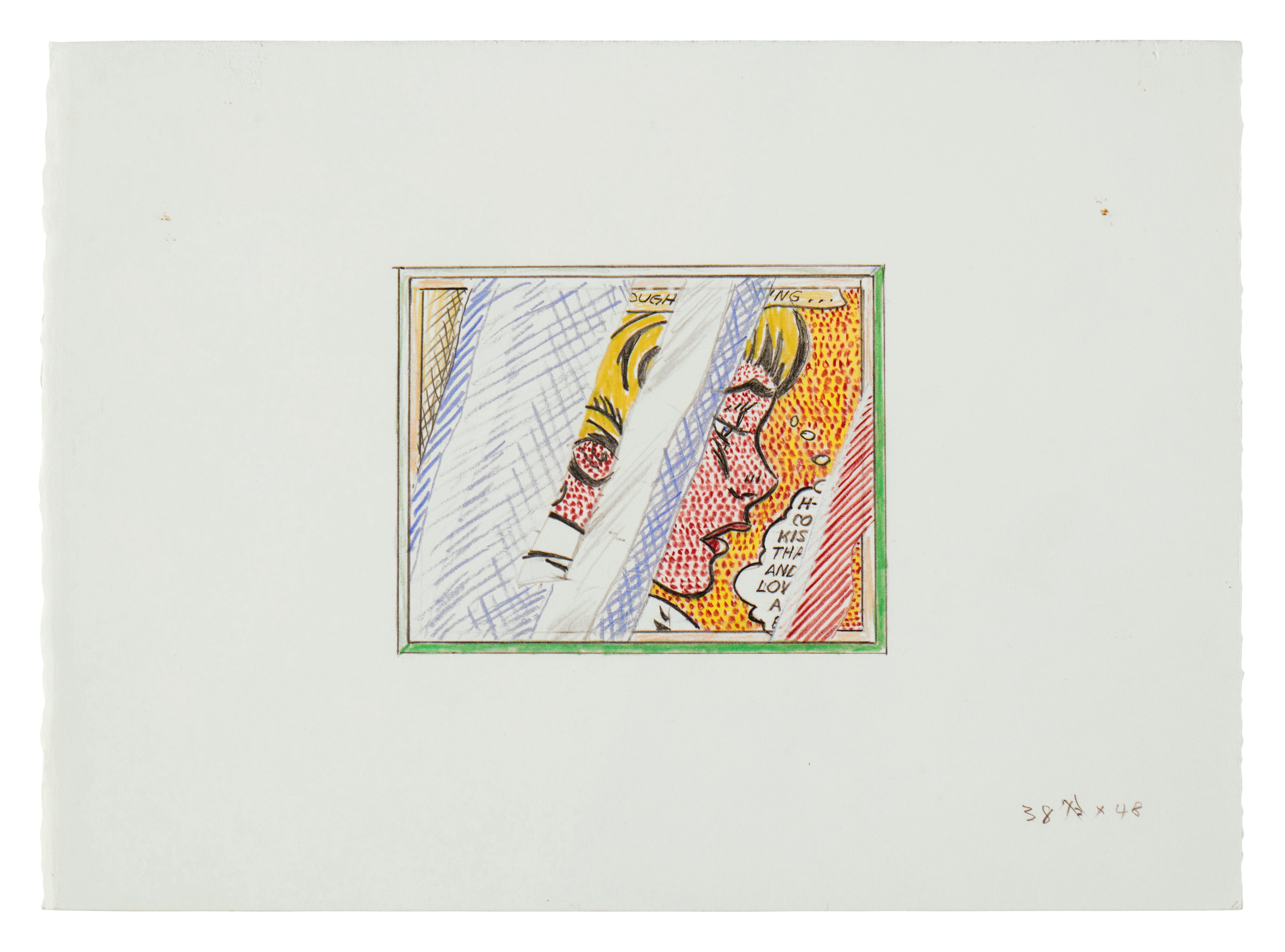

如果说前四件作品聚焦“东方美学”,那么《反射系列:女孩(习作)》则是李奇登斯坦对“艺术本身”的思考。它属于他 1989-1990 年创作的《反射》系列,是该系列七幅印刷作品之一的前置习作。

“反射”系列代表着李奇登斯坦在不同层次上的自我反省,其意义绝不下于1969至1972年间所创作、被视为里程碑的“镜子”系列。关于“反射”系列创作,李奇登斯坦曾说:“这一切缘于我那时候尝试为罗拔·华森堡的版画拍摄照片,而版画放在玻璃下面。但是,从窗户透进来的光线反射在玻璃表面上,使我无法拍出好照片。我灵机一触,萌生了在玻璃下拍摄知名作品的想法,反光会令作品的一大部分被掩盖,但仍然能够分辨出主题……我以自己早期的作品为题材,开始了这系列的‘反射’画……它展现一幅玻璃下的画作。它镶嵌在框中,玻璃阻挡人观看画作。当然,影像的反射只是创作抽象画的借口,因为反光理应会把部分卡通图像遮盖。”“反射”系列既引用了艺术家自己的早期作品,也向悠久的艺术史取材,扼要地概括了李奇登斯坦毕生对艺术本身的探索。

◆即将亮相香港苏富比现当代艺术晚拍

当《远景与桥》的班戴圆点遇上宋代山水的留白,当《文人石》的不锈钢材质碰撞案头清供的温润,我们看到的不仅是波普艺术的创新,更是一种“跨文化的艺术共生”。今年9月的香港秋拍,来自“朵乐丝与罗伊・李奇登斯坦伉俪珍藏”的这五件李奇登斯坦作品将首次现身拍场,将于9月22日至28日在苏富比旗舰艺廊展出,并于9月28日的现代与当代晚间拍卖中呈献。对亚洲藏家而言,这不仅是一次收藏机会,更是一场“近距离感受波普艺术与东方美学碰撞”的视觉盛宴。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。