编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

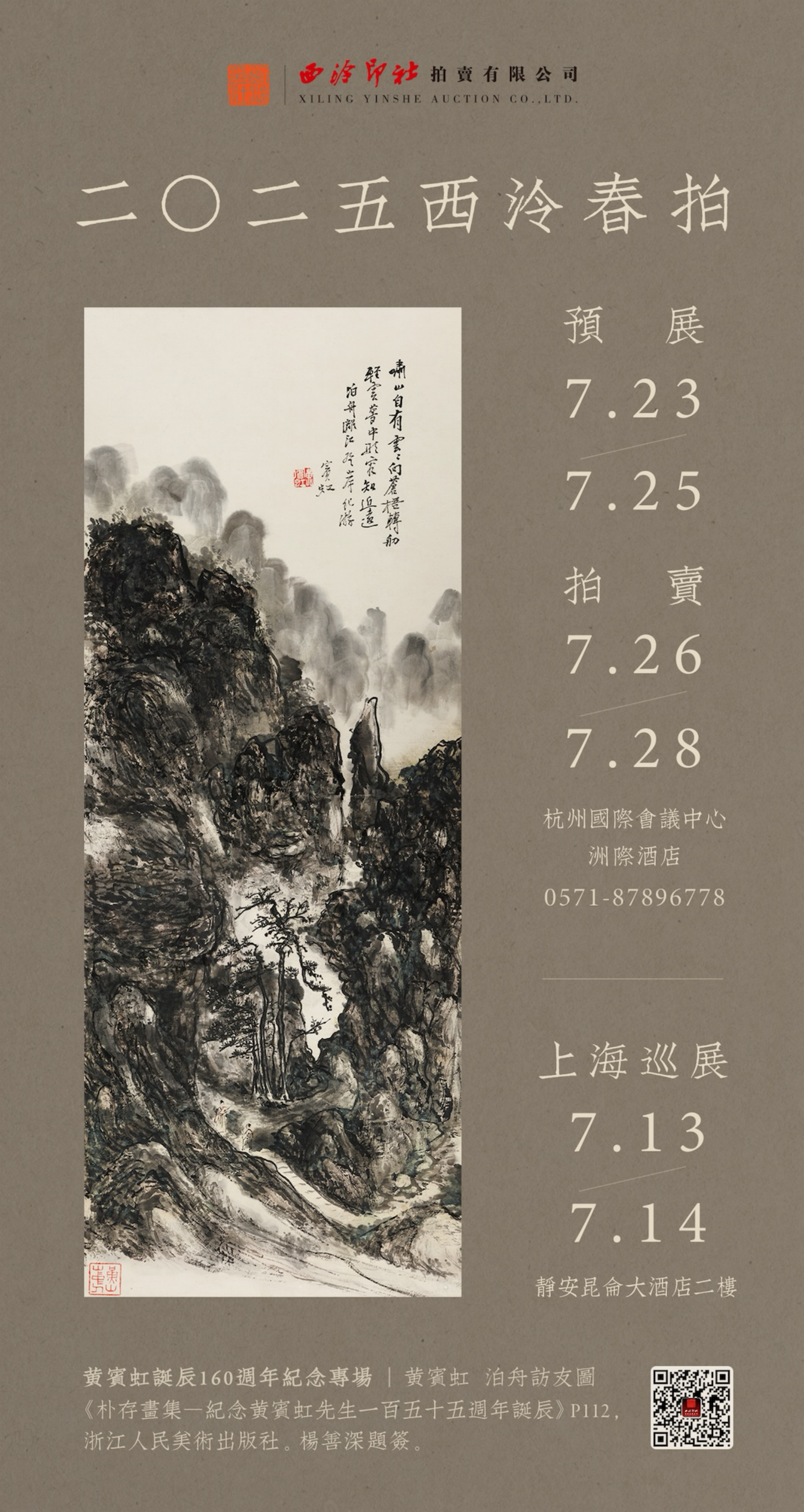

2025西泠春拍

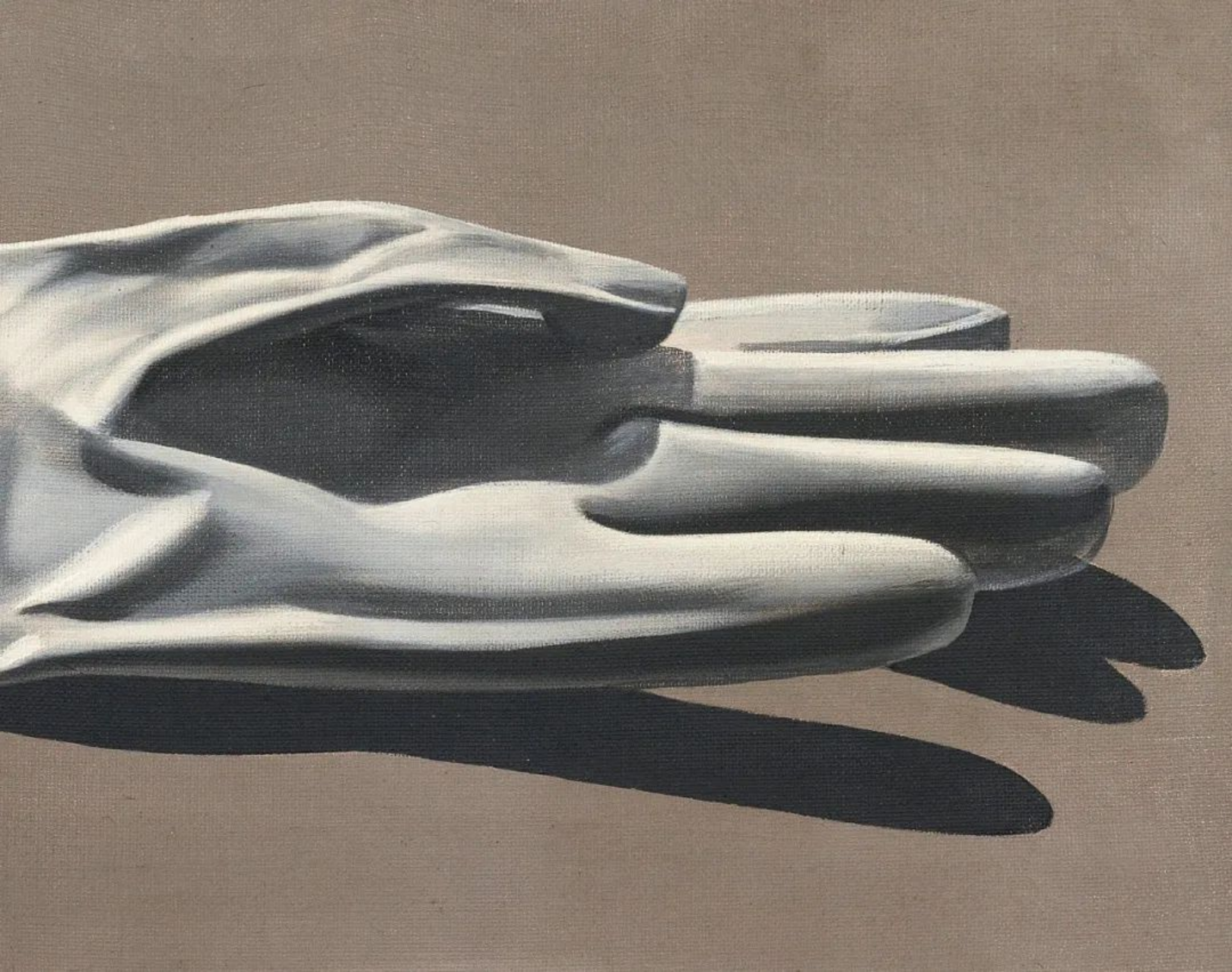

张培力(b.1957)关于从没做过亏心事的证明——悲剧006

布面油画

1987年作

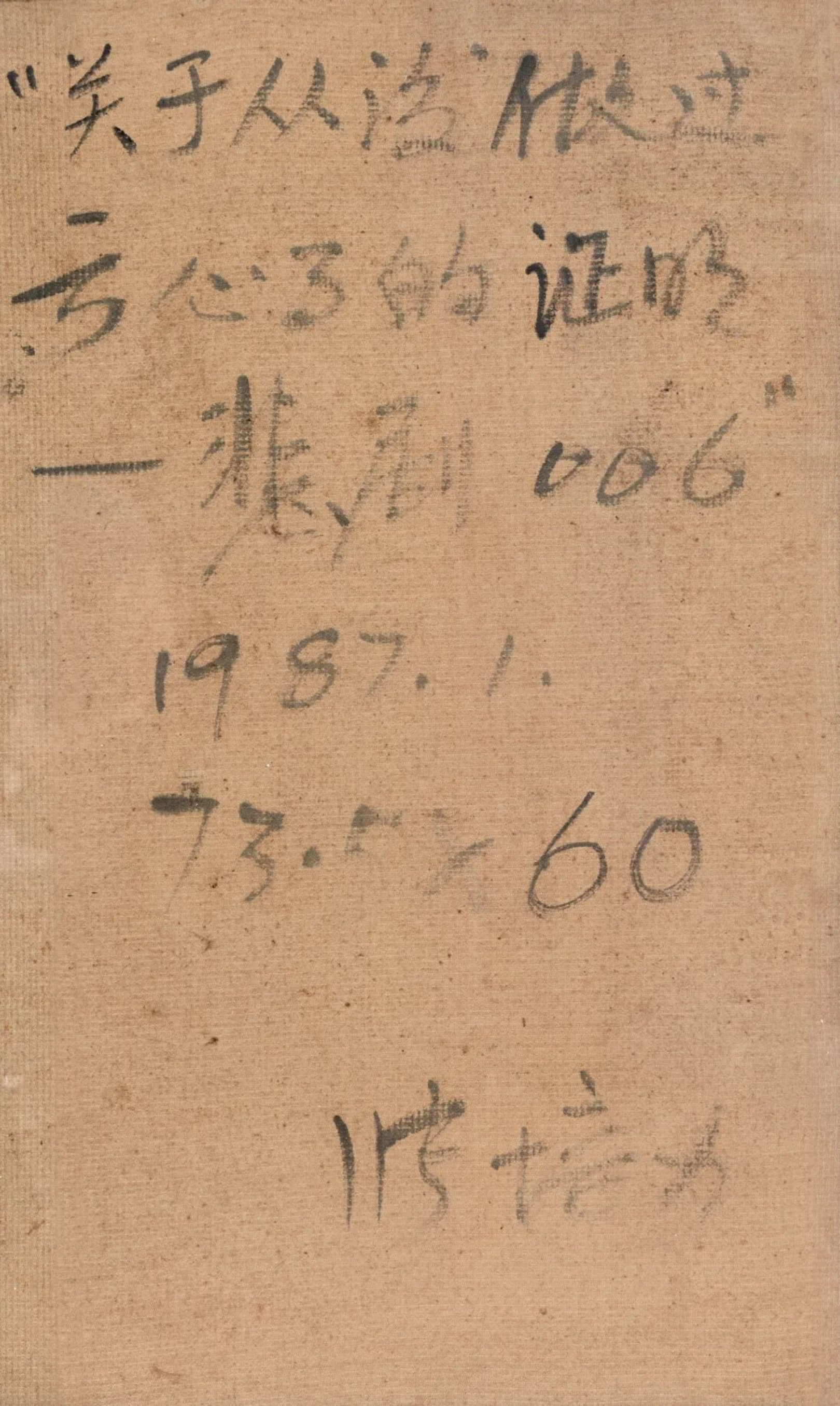

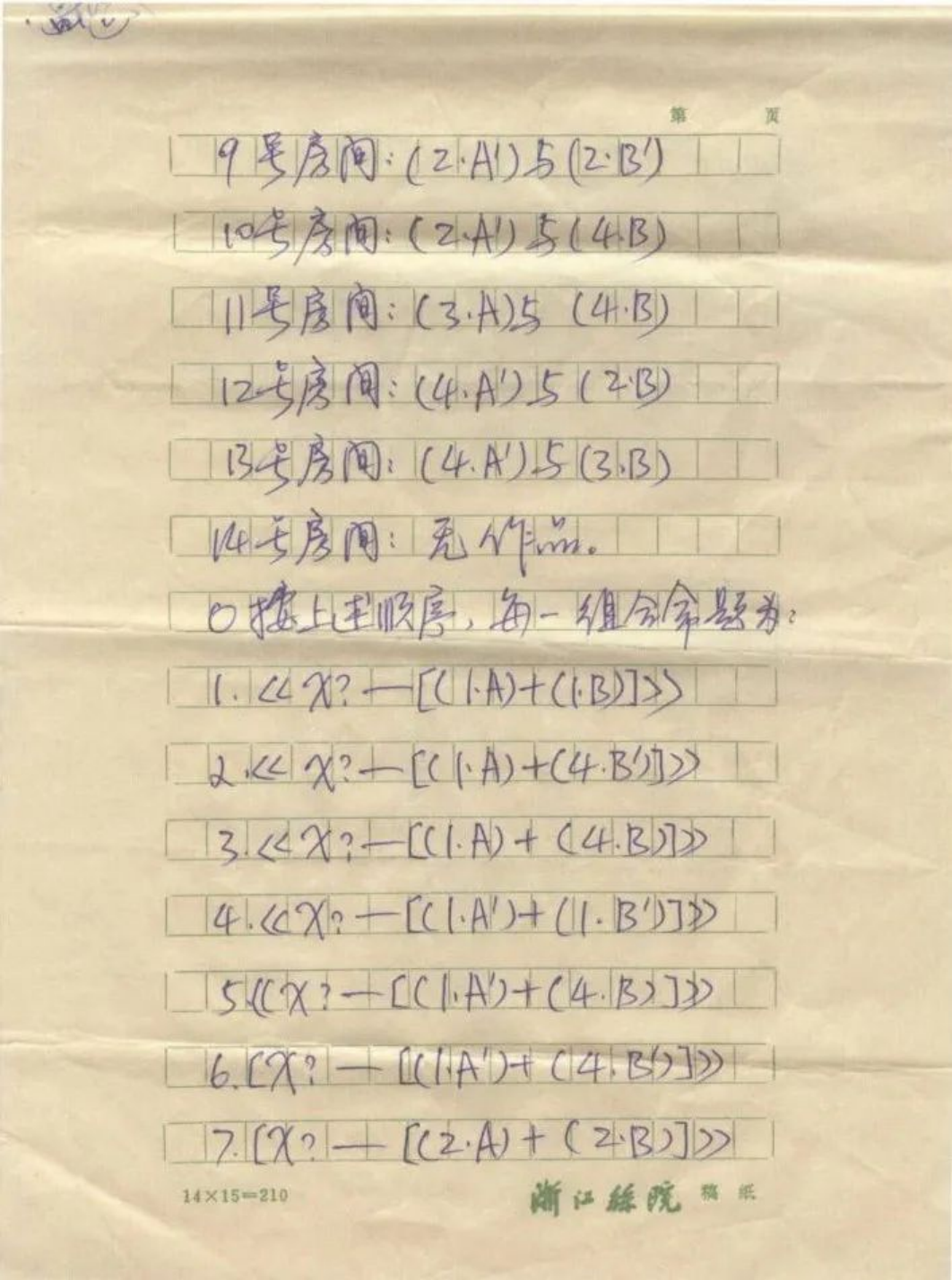

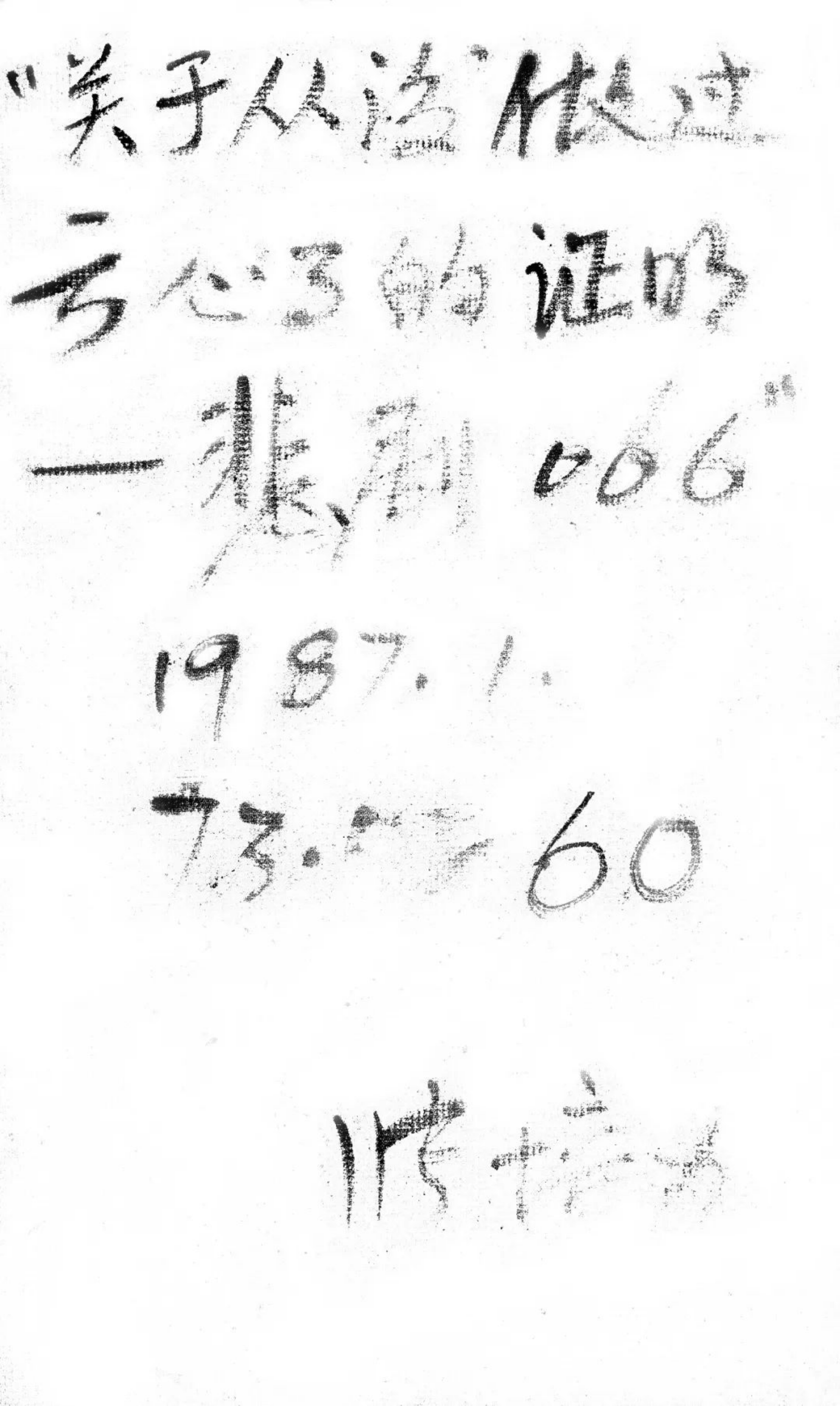

签名:(背)“关于从没做过亏心事的证明——悲剧006”1987.1 张培力

73.5×60cm

作品背签

说 明

1. 张培力在20世纪80年代中后期的架上绘画作品,不仅在当时被作为“理性绘画”的代表作,也代表着艺术家的早期艺术面貌与创作理念,是了解’85新潮的重要历史作品。

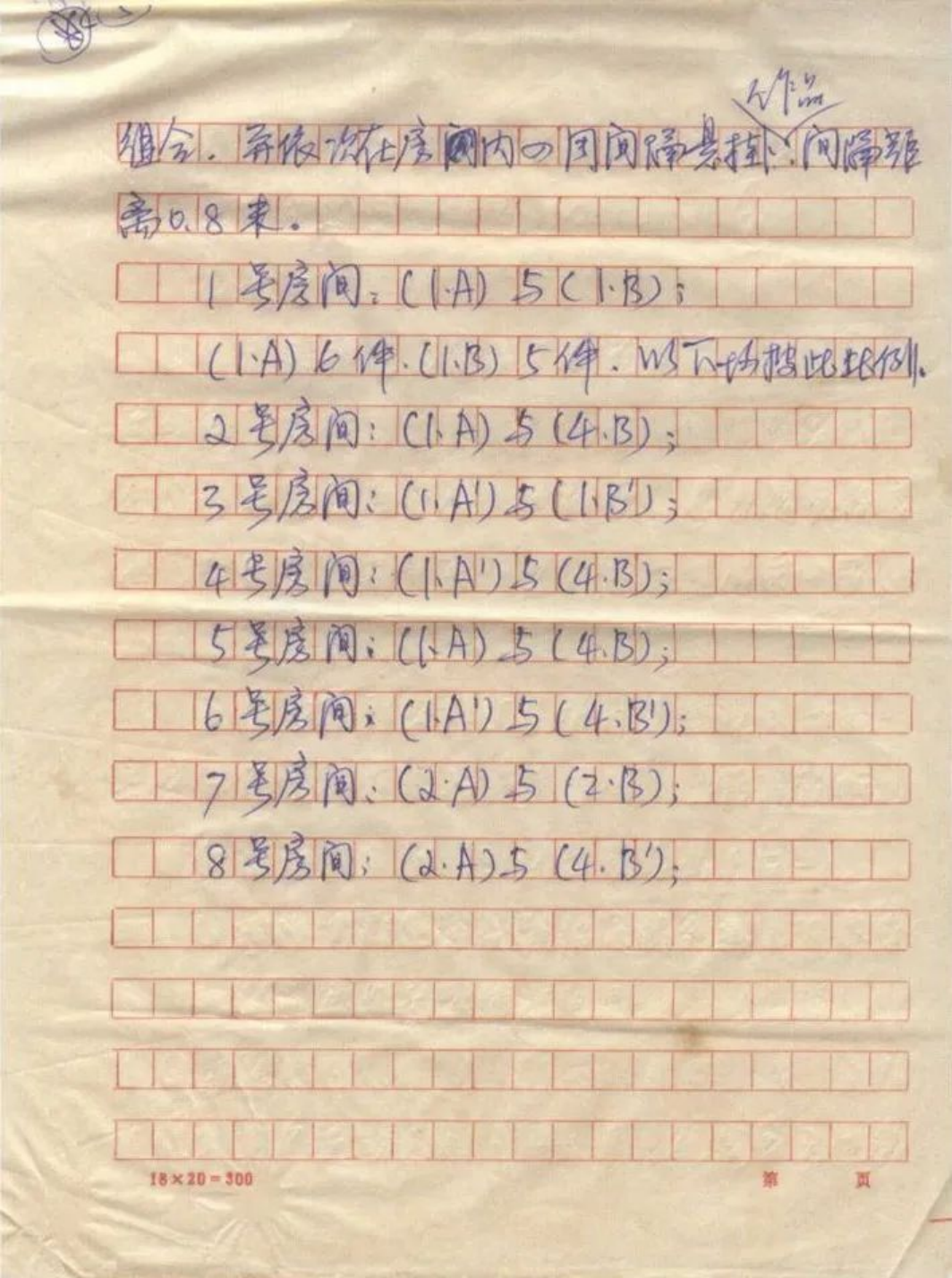

2.《X?》系列仅存二十几件。据耿建翌1987年8月撰写的《“池社”的近期绘画》一文所记,张培力《X?》系列在当时已完成6张,由此可知创作于同年1月的本拍品正为《X?》系列最初的六件之一。此次本作首现拍场,极具收藏与学术价值。

张培力

艺术家生涯与中国当代艺术史共同开启于“’85美术新潮”:

1985年,张培力组织并参展了当时最具影响力的当代艺术展览之一“’85新空间”;

1986年参与组建“池社”;

1988年,创作并展示了中国第一件影像艺术作品《30×30》;

1989年参展中国美术馆“中国现代艺术展”;

90年代张培力成为国际上最活跃的中国当代艺术家之一;

2002年回到母校中国美术学院,任教于新媒体艺术中心(后改为新媒体艺术系,张培力任系主任)。

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

架上绘画是张培力艺术生涯的起点。阔别绘画多年,张培力存留至今的架上作品主要包括80年代的泳者系列、爵士乐系列和《X?》系列,以及80年代末90年代初的一批具有波普色彩的绘画作品。

在这之中,《X?》系列无疑具有最为特殊的地位,它创作于张培力从绘画转向观念艺术的重要节点;而《X?》系列本身也是张培力对观念艺术的尝试,虽然它部分地以架上绘画的形式被实施、呈现出来。

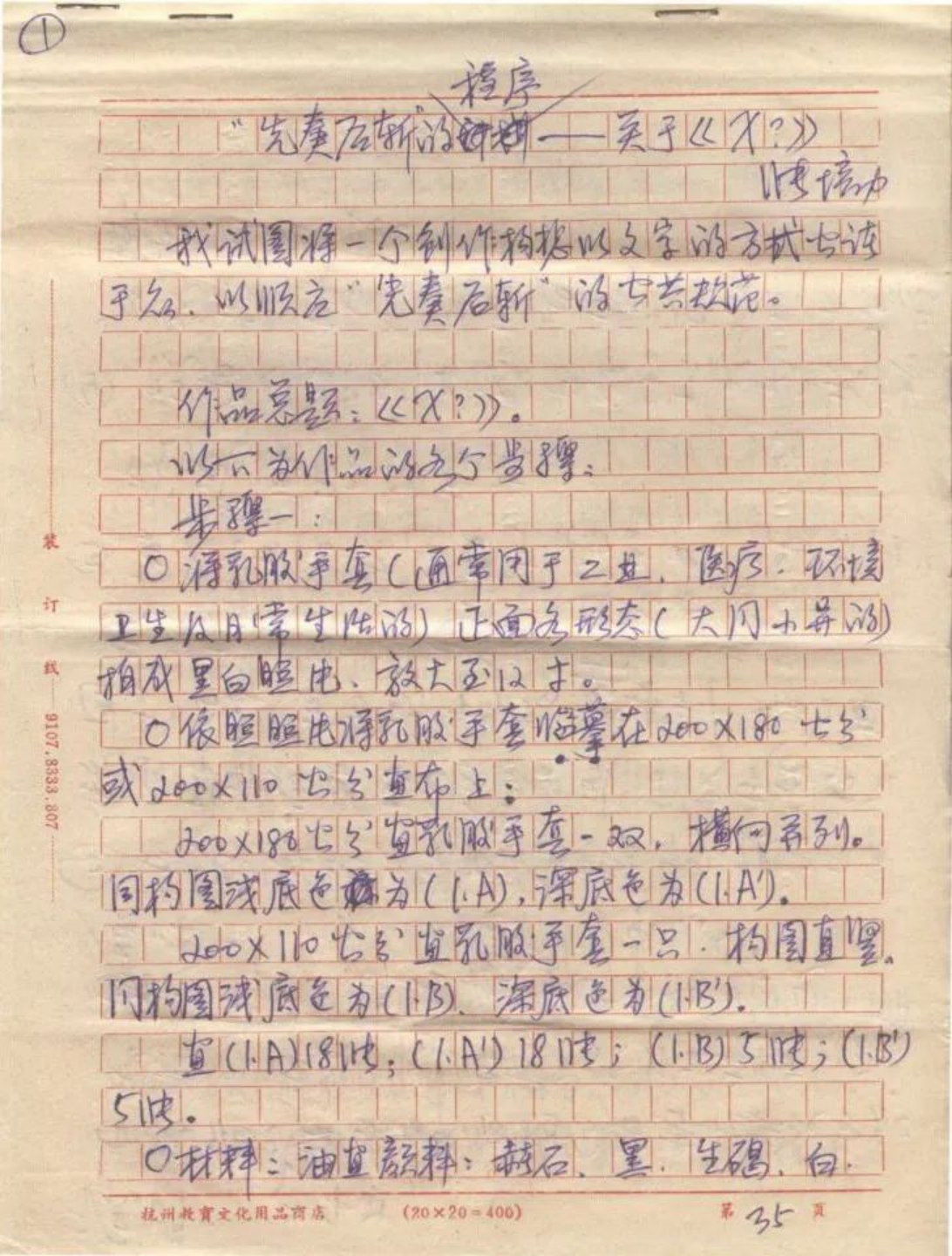

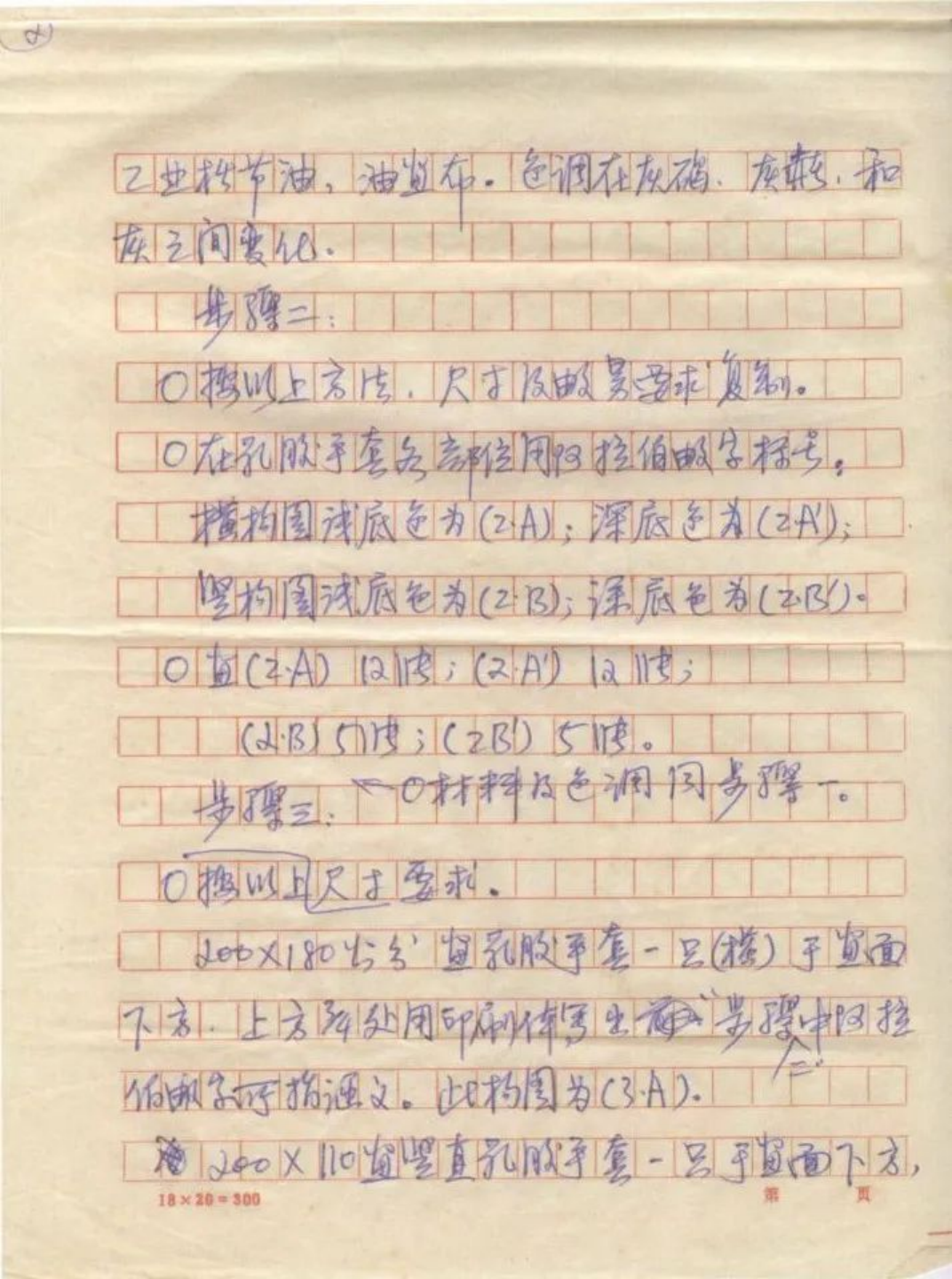

要理解《X?》系列作品,就不应该错过张培力撰写的公示性文章《“先奏后斩”的程序——关于

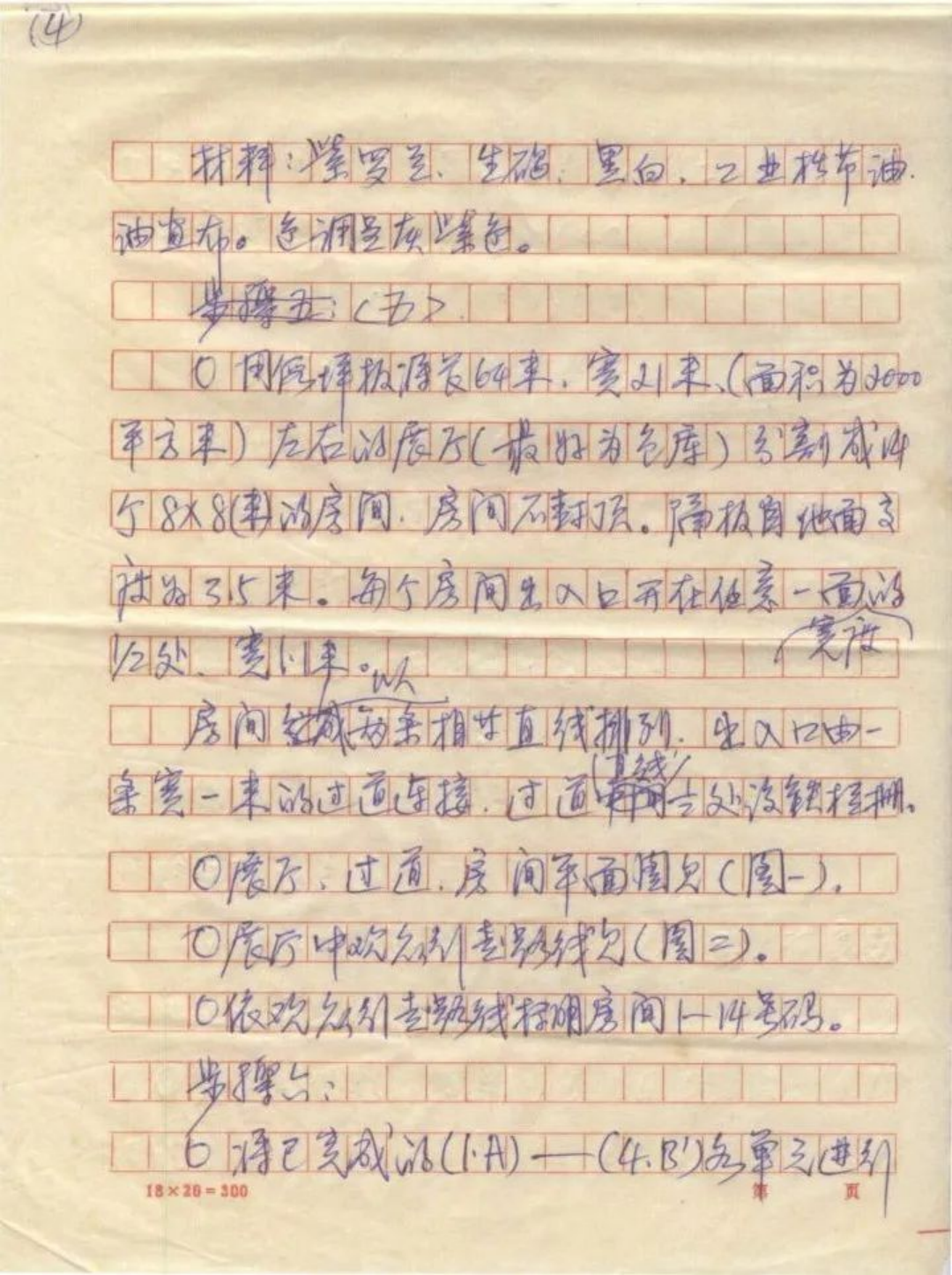

张培力的《X?》计划大致如下:

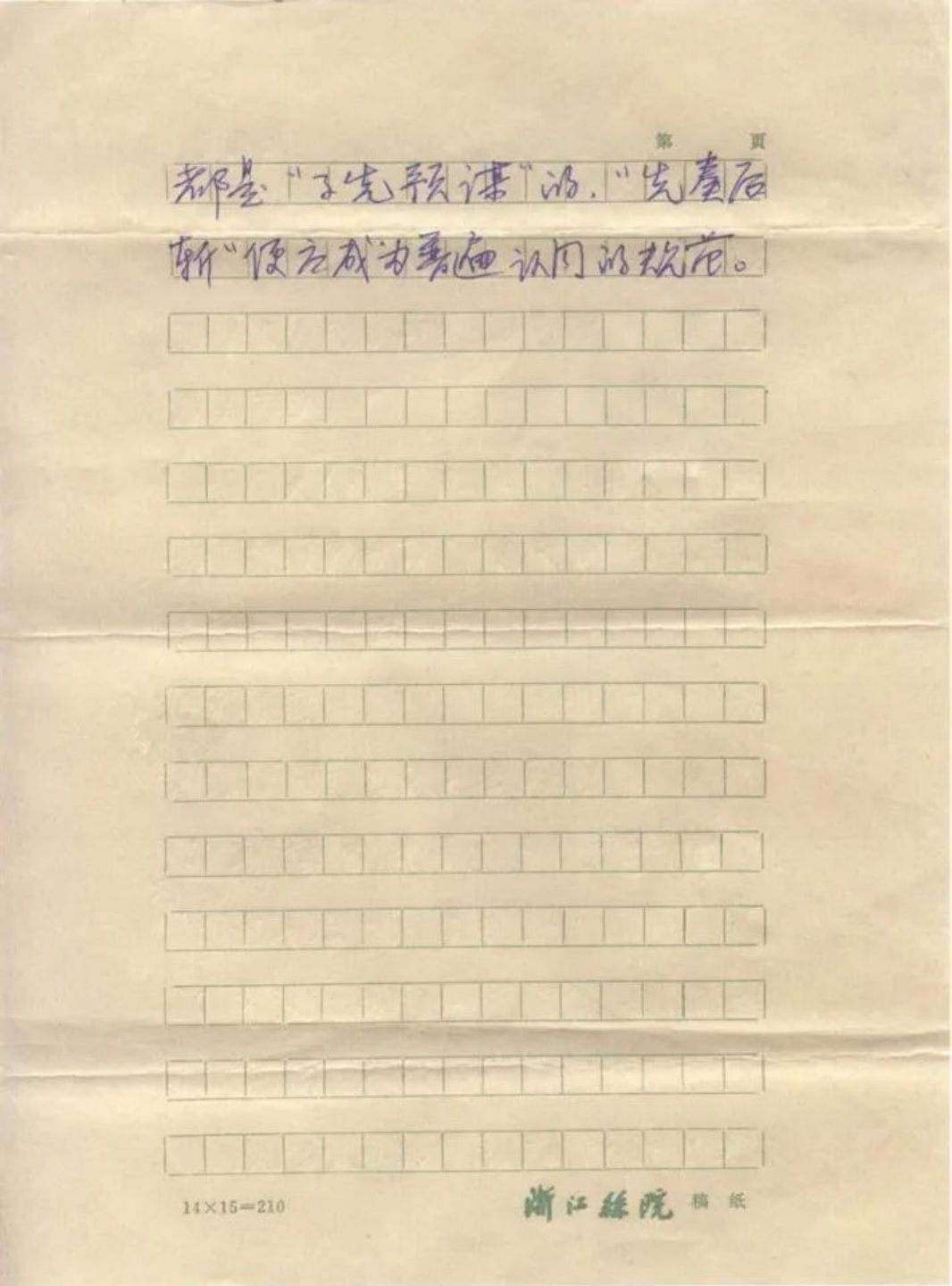

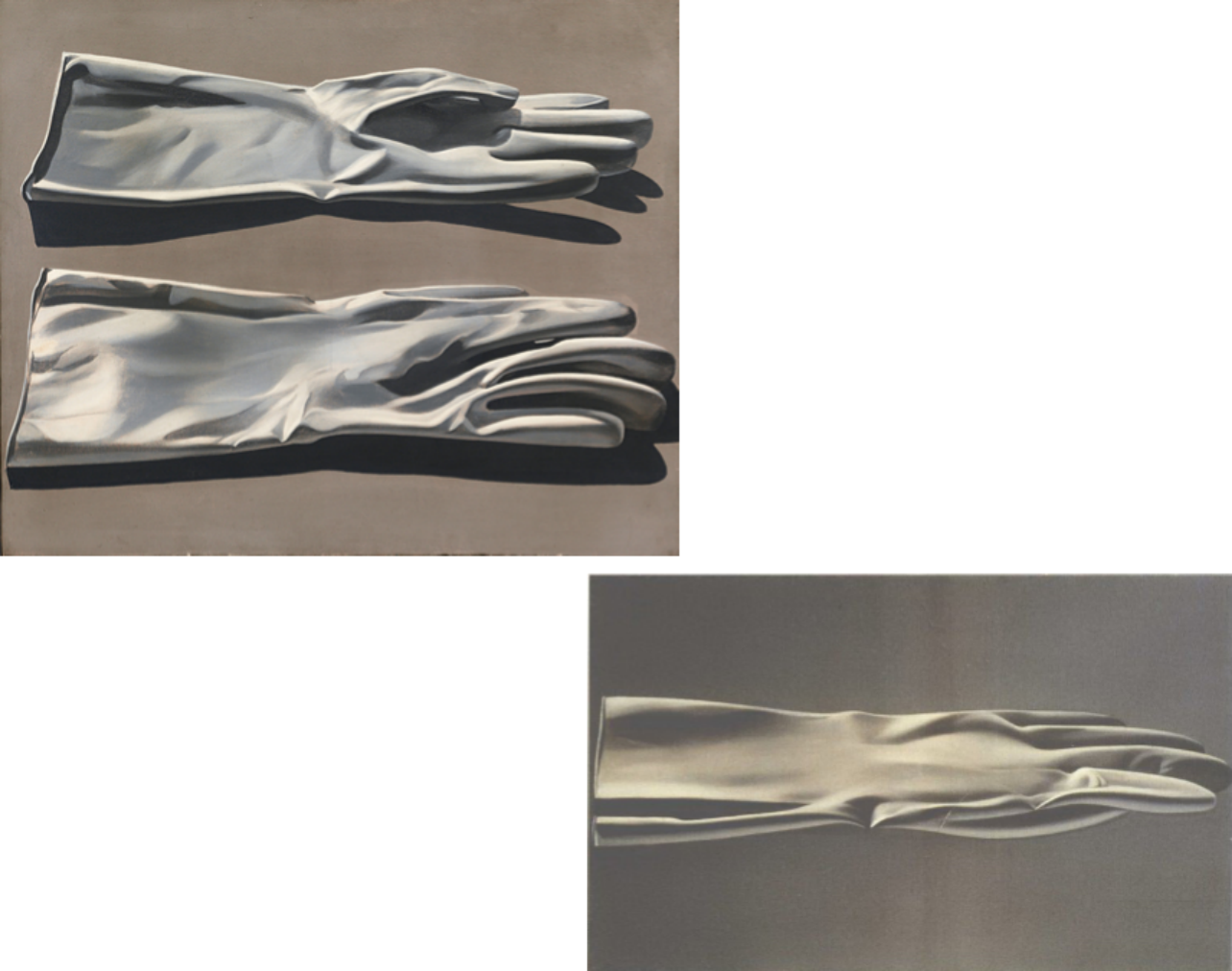

他将把乳胶手套以不同形态构图分别拍成几组黑白照片,依据这些黑白照片进行描摹复制——这或许是为了保证复制的精准性,也或许是为了实现池社所强调的绘画的“直接性”,即通过清晰展示规定焦距内的所有细节,消除观众与作品间的暧昧关系。

他依据手套个数(1只或2只)、手套的方向(横向或竖向)、背景颜色的深浅、是否在手套上标注阿拉伯序号以及在画面的什么位置标明阿拉伯序号的意涵这一系列变量,将有限的画面类型进行类似数列的命名,并分别规定了各画面类型的尺寸和将要复制的张数(原计划中还有一类画面要描绘口腔治疗椅,但最终只完成了一张)。张培力为这总计一百四十余张计划中的绘画设计了展览空间,规定了每个展览小空间需要悬挂的画面类型,同时制定了苛刻而且看上去缺乏“实际意义”的参观规定。

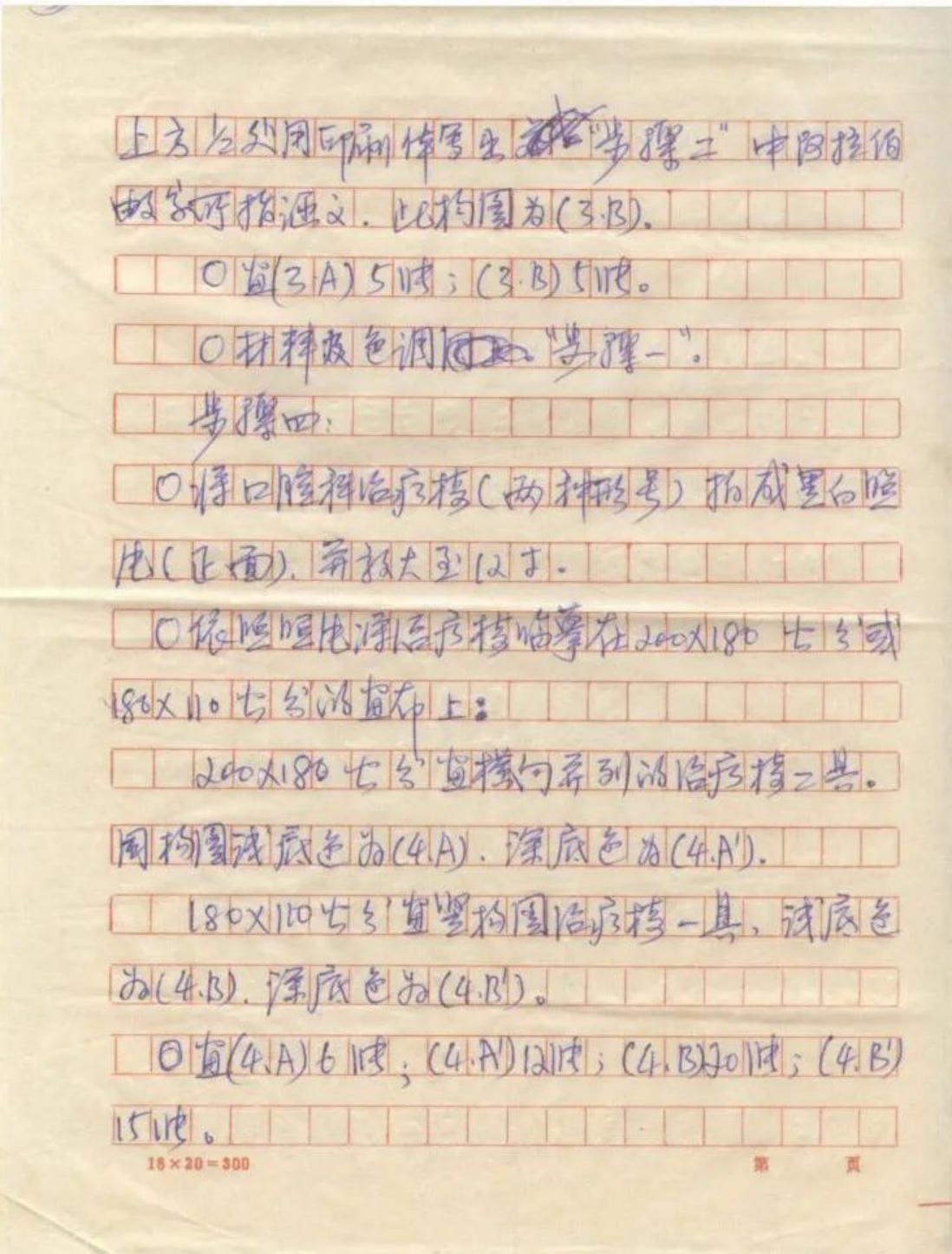

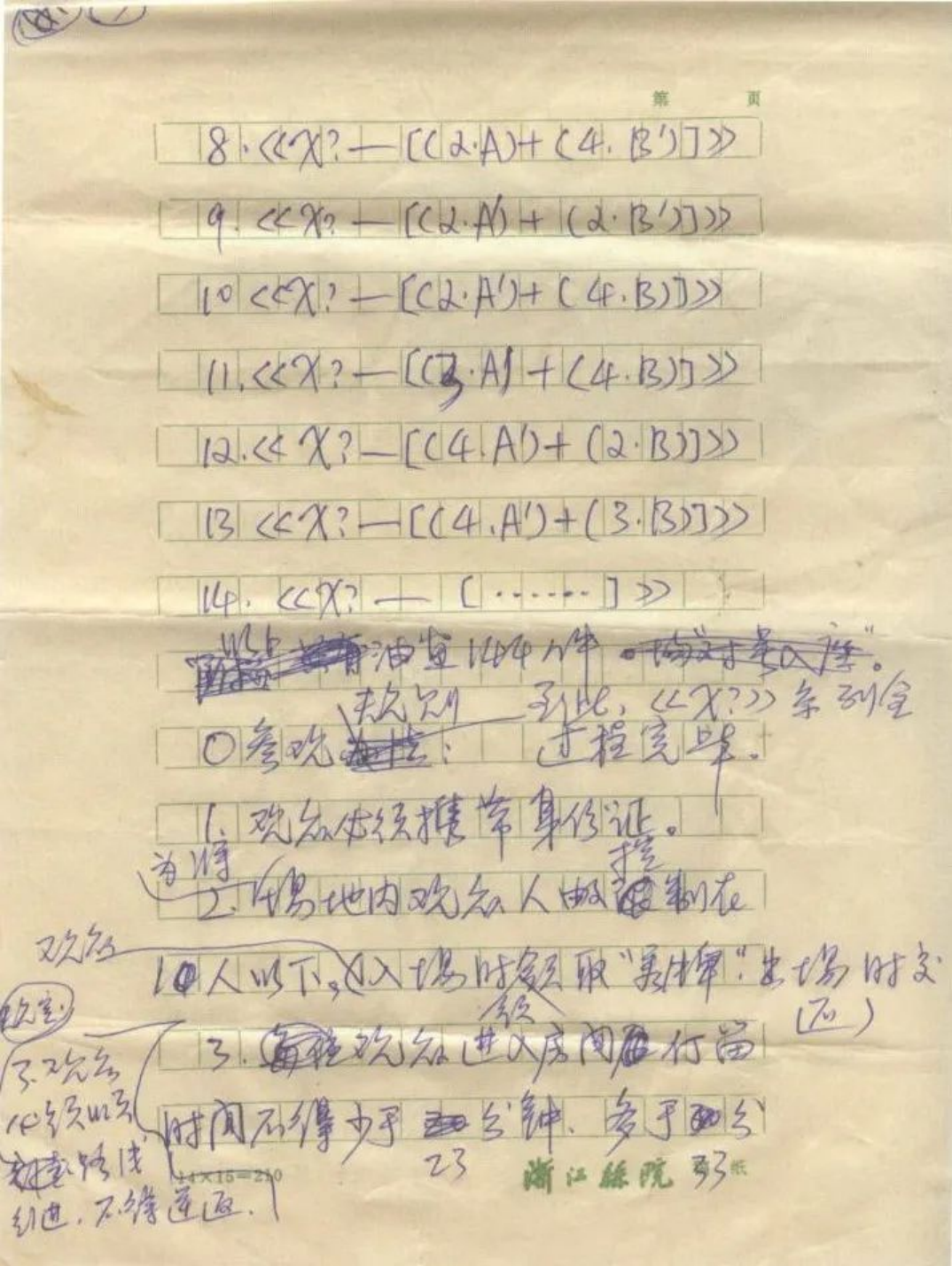

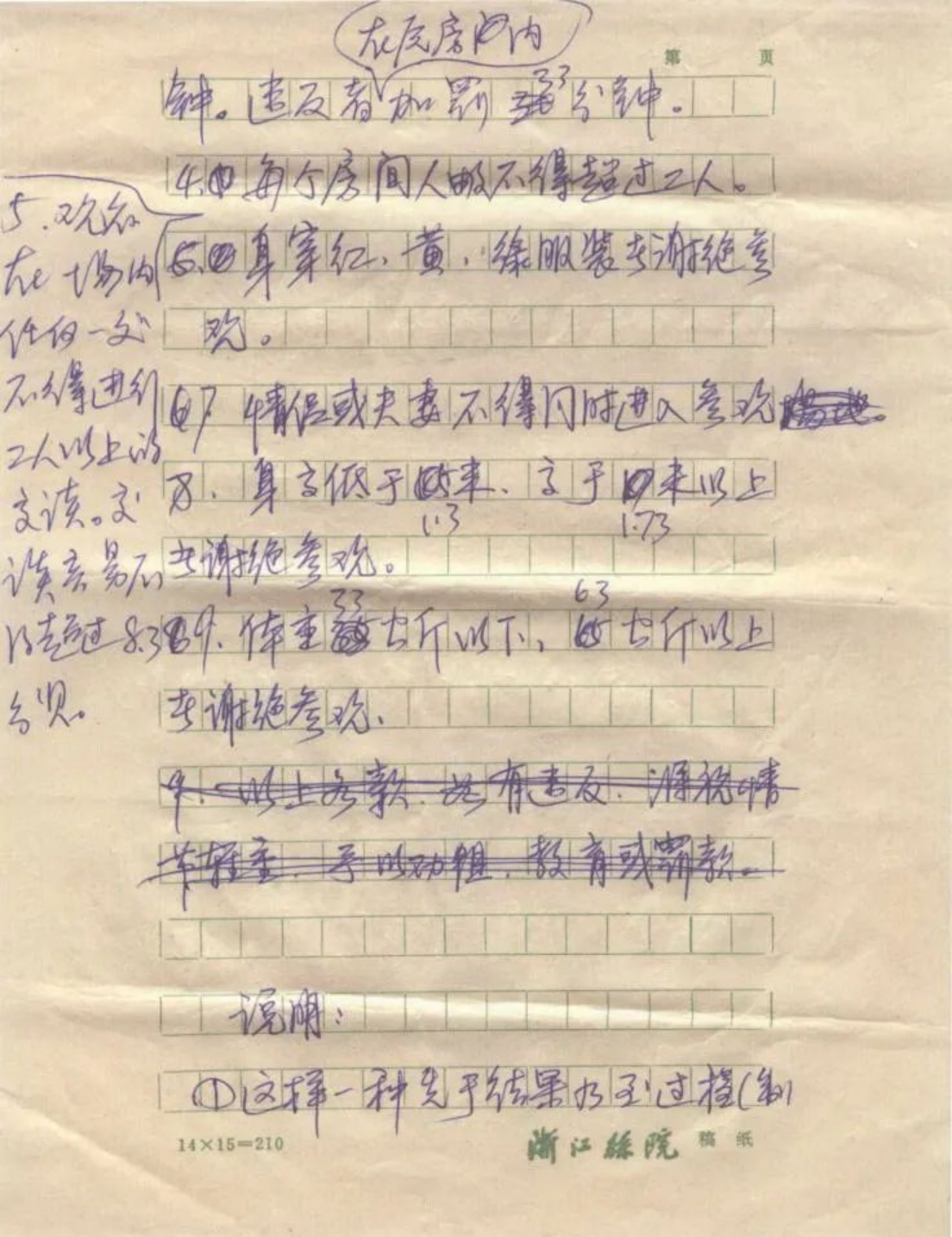

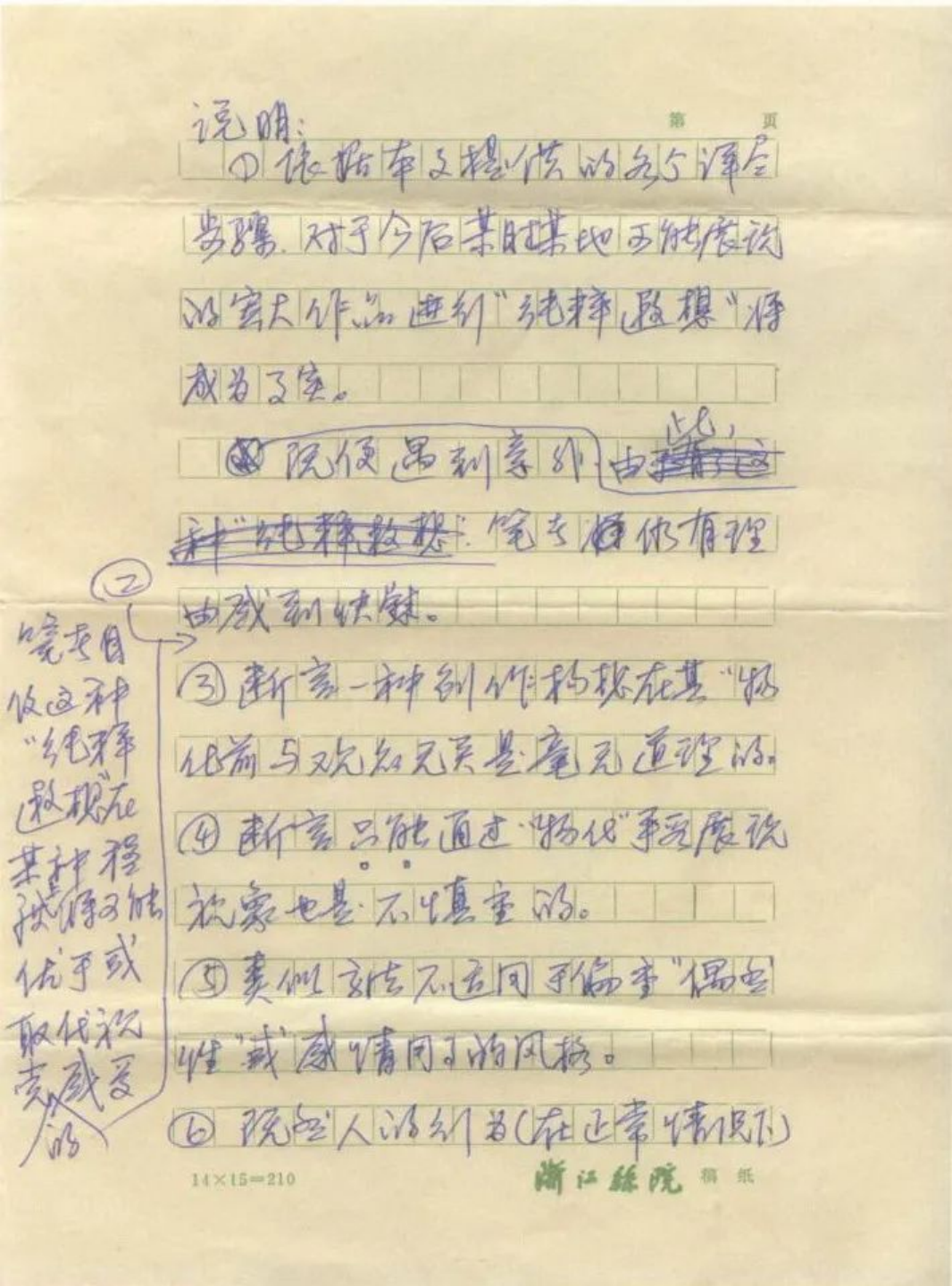

《程序》手稿完整版

根据高名潞编写的《’85美术运动:历史资料汇编》记录,《程序》的写作时间是1987年8月;同月,池社成员耿建翌所写文章《“池社”的近期绘画》中提到,当时张培力的《X?》系列已经完成了6幅(本件作品正是其中之一)。我们或许可以推测,《X?》系列的最初几件绘画并不是“先奏后斩”的,是在不断的绘画行为当中,张培力逐渐产生了在此系列绘画作品中引入观念形式的想法,这也解释了为什么《X?》系列的部分作品,包括本季春拍我们推出的这件作品,并不是《程序》中所规定的尺寸大小。这种结合了传统架上绘画和观念艺术的作品性质,正是张培力在1980年代后期艺术转向的写照。

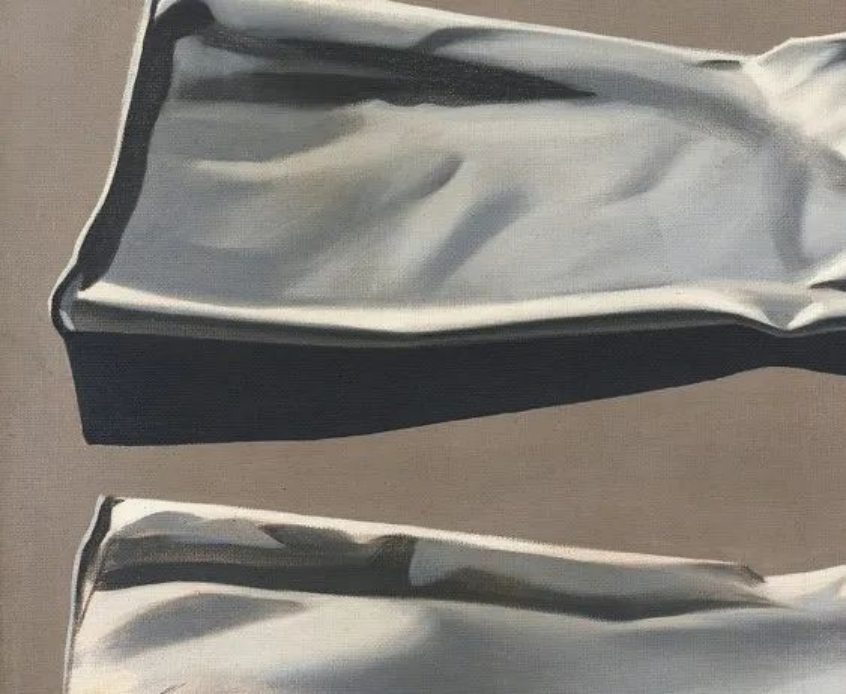

2025西泠春拍 张培力《关于从没做过亏心事的证明——悲剧006》(局部)

虽然《X?》系列最终没有得到完全执行,绘画部分仅仅完成了二十余件,但这少量的绘画实物与百余件未能实现的绘画,如耿建翌所说,不是独立存在,而是联系在一起构成了作品的整体,产生出近似宗教仪式所能产生的那种重复效力,每每敲打艺术观众陶醉松懈的神经,直至今日。

《“先奏后斩”的程序——关于

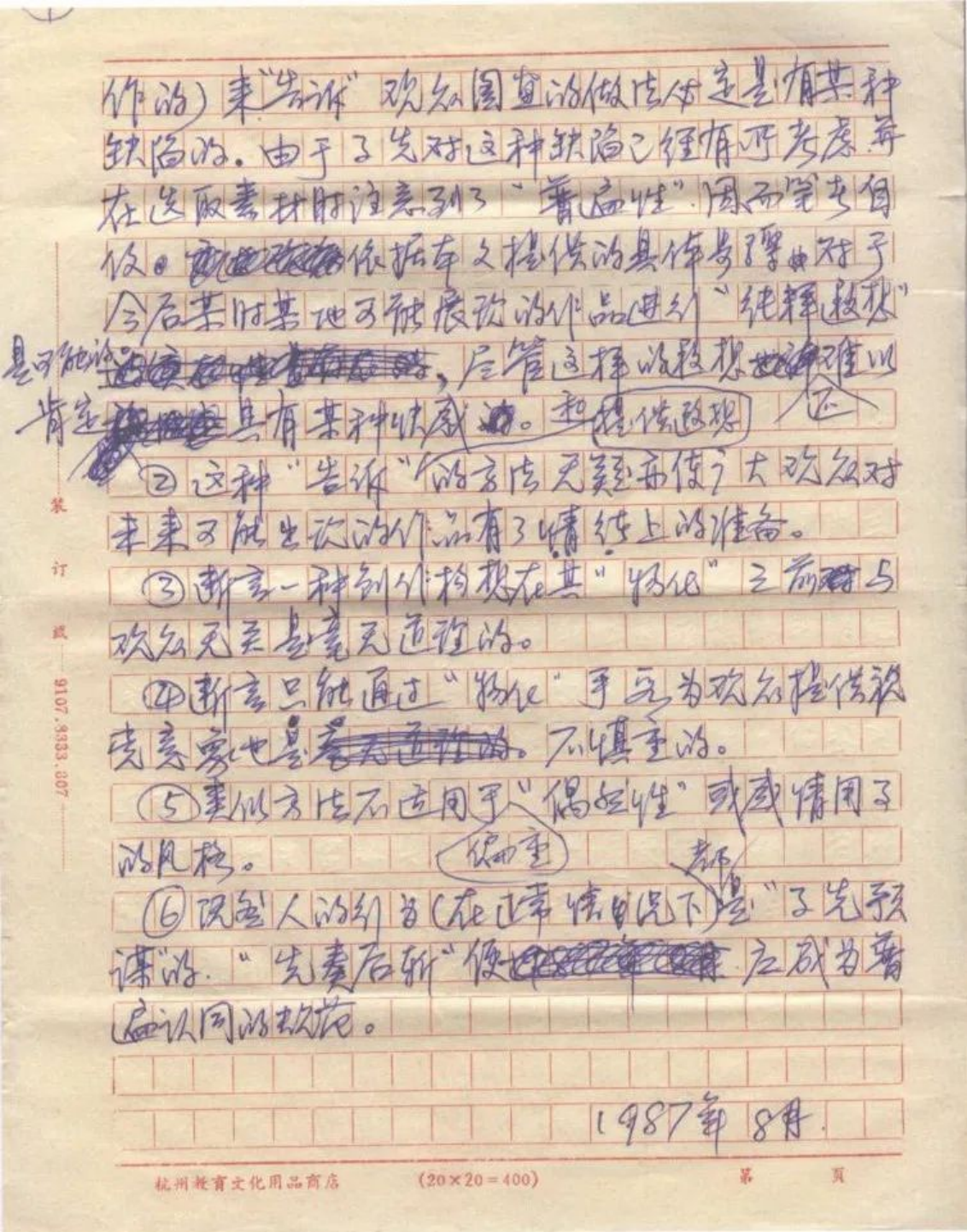

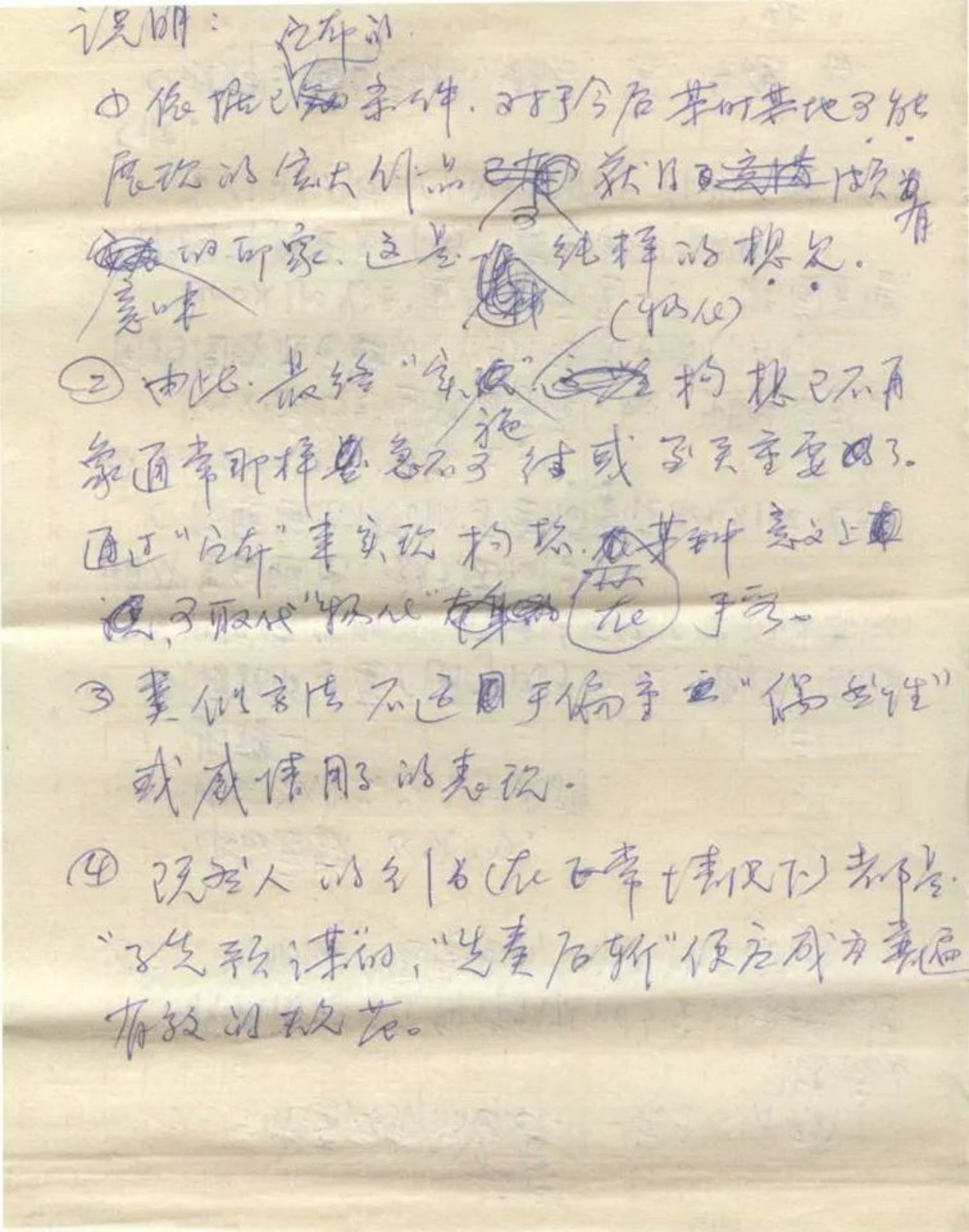

这个问题可以在1988年的《<艺术计划第二号>的出发点》一文中找到回答。对于这件前一年创作的观念作品,张培力如此解释道:

“……我并不以为《艺术计划第二号》由于用文字抽空了一切具有可视意义的媒介而超越了视觉范畴。相反,我相信由于它使视觉体验完全回到了意念之中,可谓视象深度及更为真实和丰实。而且由于这一点,关于作品中提供的系统设想是否有必要或有可能付诸实施也显得不十分重要了。可以这么说,因为有了一种关于牙病防治的理论,便可以推导出一系列具体的治疗方法……”

2025西泠春拍 张培力《关于从没做过亏心事的证明——悲剧006》(局部)

《艺术计划第二号》和《程序》一样,类似于一份说明书,它制定了一个参与者间进行对讲、窥视、监督的活动的详细规则,只不过在这里张培力走得更远,他彻底抛弃了任何实体的“艺术品”,走向了纯粹的“语言游戏”。

我们不应将此看作是简单的媒介更换。如果我们去追溯张培力此时期逐渐形成的个人艺术观,就会发现他的架上绘画创作和观念艺术、影像创作之路是一种一以贯之的必然。

在他1987年的《张培力艺术观》中,有这样一段话:

“一种严肃、有秩而有张力的艺术对于治愈人的散漫的灵魂无疑是有益的……故而我所创造的图式,首先拒绝一般人对于艺术的‘娱悦’和‘观赏’的要求,包括那些附庸风雅的遐想的可能。它应当如同长鞭和棍棒,不断抽打着惰性,从而使人更为直接地正视自身的不正之处。”

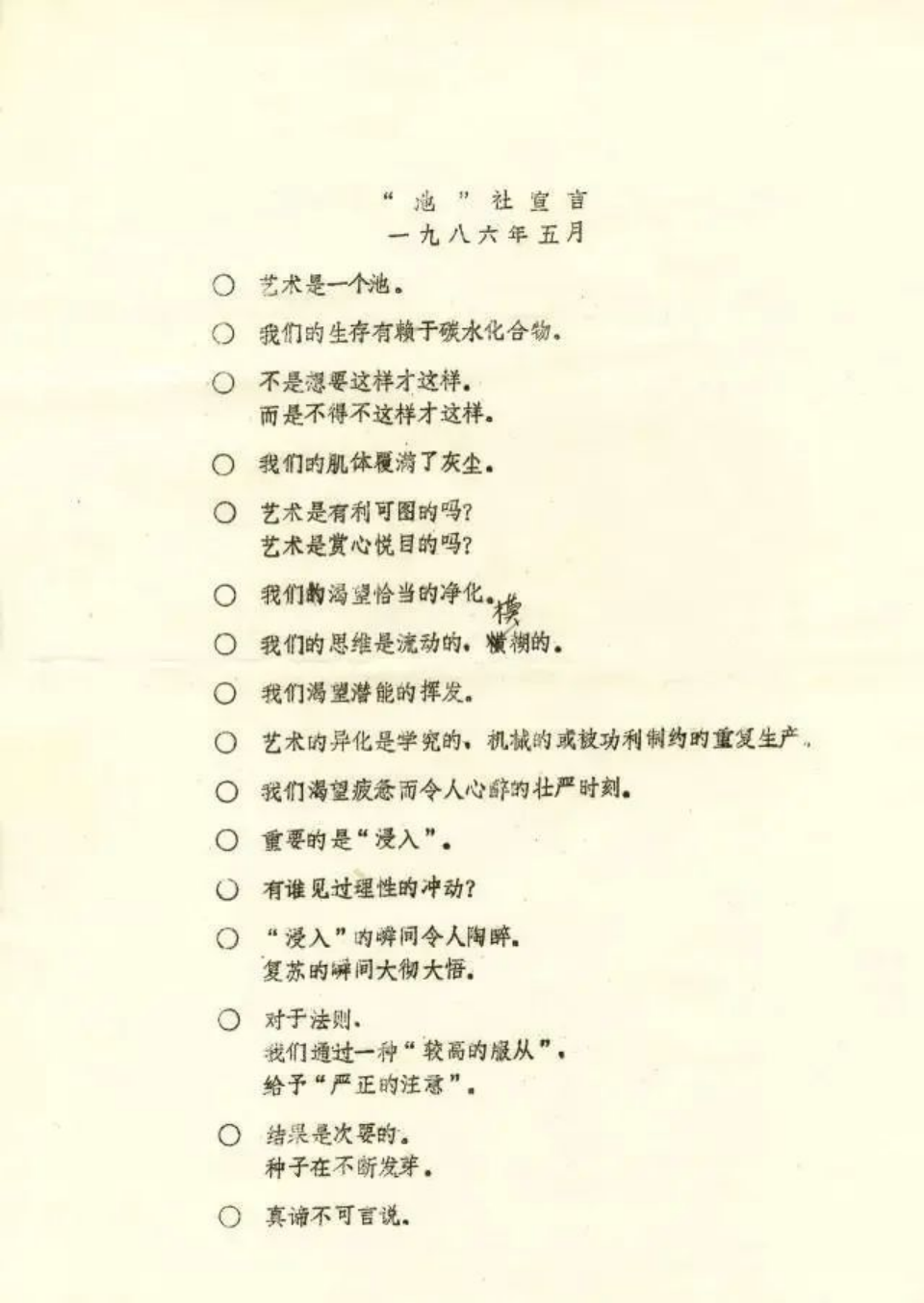

池社宣言

这段话代表了张培力早期艺术的基本立场,这一立场与池社宣称的艺术理念都强调抵制具有娱乐性的艺术及观赏模式,反对观众挪用过去经验理解艺术的习性,鼓励观众“沉浸”地面对作品的“真实性和准确性”。

《X?》系列作品图片,第3件作品为

2025西泠春拍 张培力《关于从没做过亏心事的证明——悲剧006》

这种主张在张培力的绘画实践中,体现为《X?》系列画面色彩的单一性、乳胶手套“正面像”般的形态和占据主体的构图、相似画面的重复性以及绘画整体展现的冷峻气质。

然而到了1988年,张培力更深刻地意识到问题的本质(此时池社也已经事实上分道扬镳):

“重要的并不在于改变语言,或使公众介入,而是要改变艺术关系中观赏与被观赏的关系。只要观众仍处在一种散漫而轻松的观赏状态,那么,艺术家无论怎样改变姿态或他们的语言也无法颠覆其主动性,即便获得了也是幻觉。……牙医尊重是科学的诊断,而不必考虑牙病者的期望。”

中国美术馆,1989中国现代艺术展

对于张培力来说,仅从形式语言入手肃清绘画的愉悦感已经不足以解决问题。张培力此时的想法正是后期“’85新潮”所要求的突破。

实际上,在中国现当代艺术史上,“’85新潮”是一个复杂的、兼具思想解放运动、现代主义和后现代主义艺术运动性质的事件;几乎是在同一时间里,现代主义艺术和当代艺术同时在中国起步。

我们之所以不得不同时把这些下定义的词语放置在这里,是因为美术史学界乃至整个艺术界针对这些概念以及“’85新潮”的阐释至今依然莫衷一是。但可以肯定的是,繁多的艺术家和艺术群体在那个时间段内触及或试图触及了这些命题,而其中80年代末期张培力针对“观赏与被观赏关系”的反思已经突破了其本人和池社前期针对绘画语言改革的、具有现代主义艺术自律信念的方案,突破了现代主义内部批判的我局限性,寻求自身与艺术制度间的张力关系。在这层意义上来说,《X?》系列是张培力的绘画真正进入“当代”的关键转折。

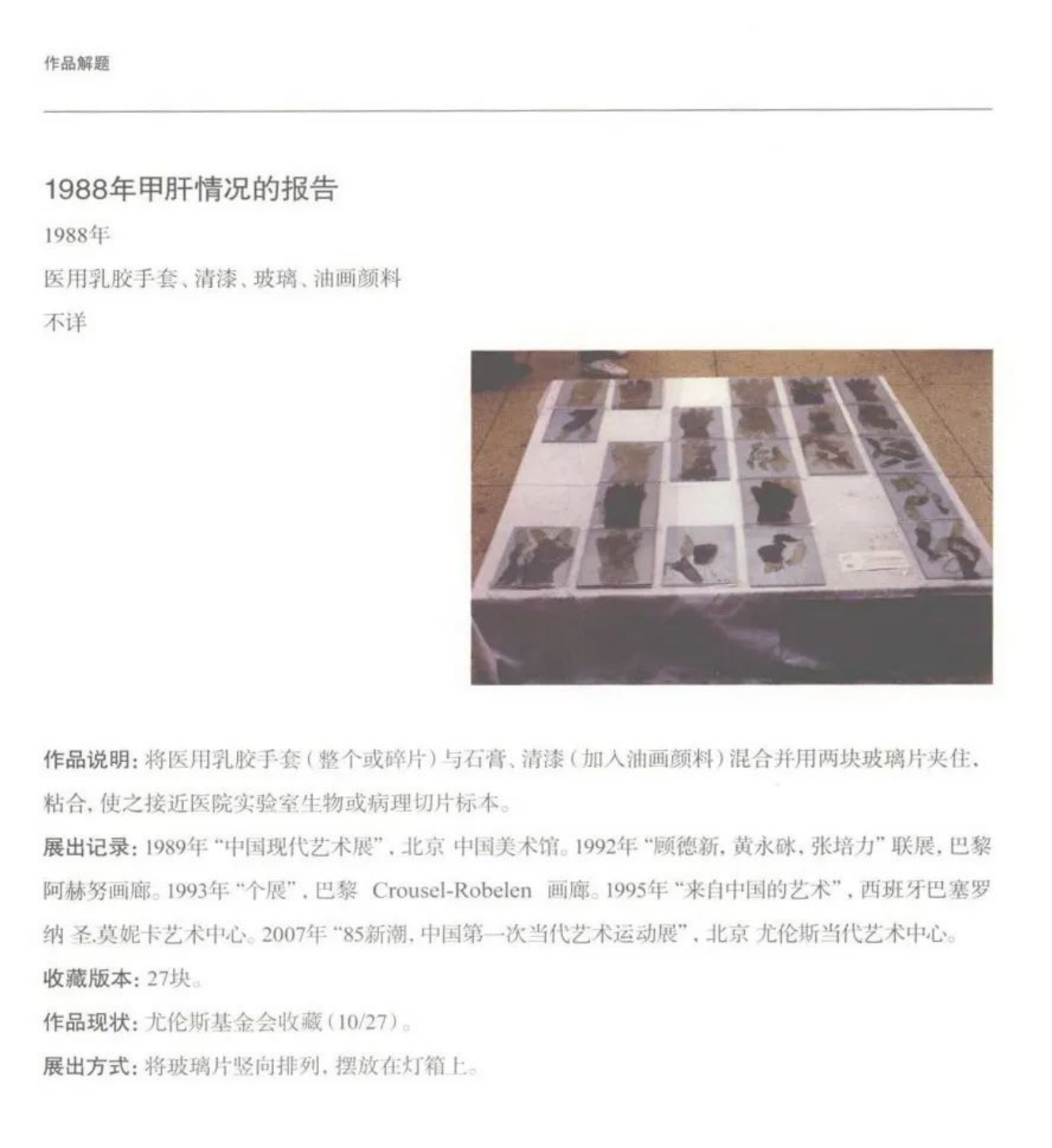

《褐皮书一号》创作中的照片及作品说明

有了《艺术计划第二号》的铺垫,张培力在1988年创作了著名的行为艺术作品《褐皮书一号》(这个名称可能化用了维特根斯坦的哲学讲稿《褐皮书》的名称),这件作品充分诠释了他强调的对观众的“制约力和压迫性”,收件人在收到张培力寄来的橡胶手套前无从知晓他的计划,只能被迫面对这一事实。除了再次选择医用乳胶手套这一物像(物品),更让人不得不注意的是张培力一并寄出的说明书中“本品与你过去之德行、过错无关。”这一条目——“德行”和“过错”,是张培力艺术创作中的又一条暗线。

《30x30》静帧图片

这之后的张培力开启了影像的创作,他的影像作品《30×30》仍然延续了这种“惩罚”式的创作思路,他冗长、沉闷的影像作品以及未能实施的强制观看计划给中国当代艺术,尤其是艺术家和批评家们带来了剧烈深远的震荡。

2025西泠春拍 张培力《关于从没做过亏心事的证明——悲剧006》背签

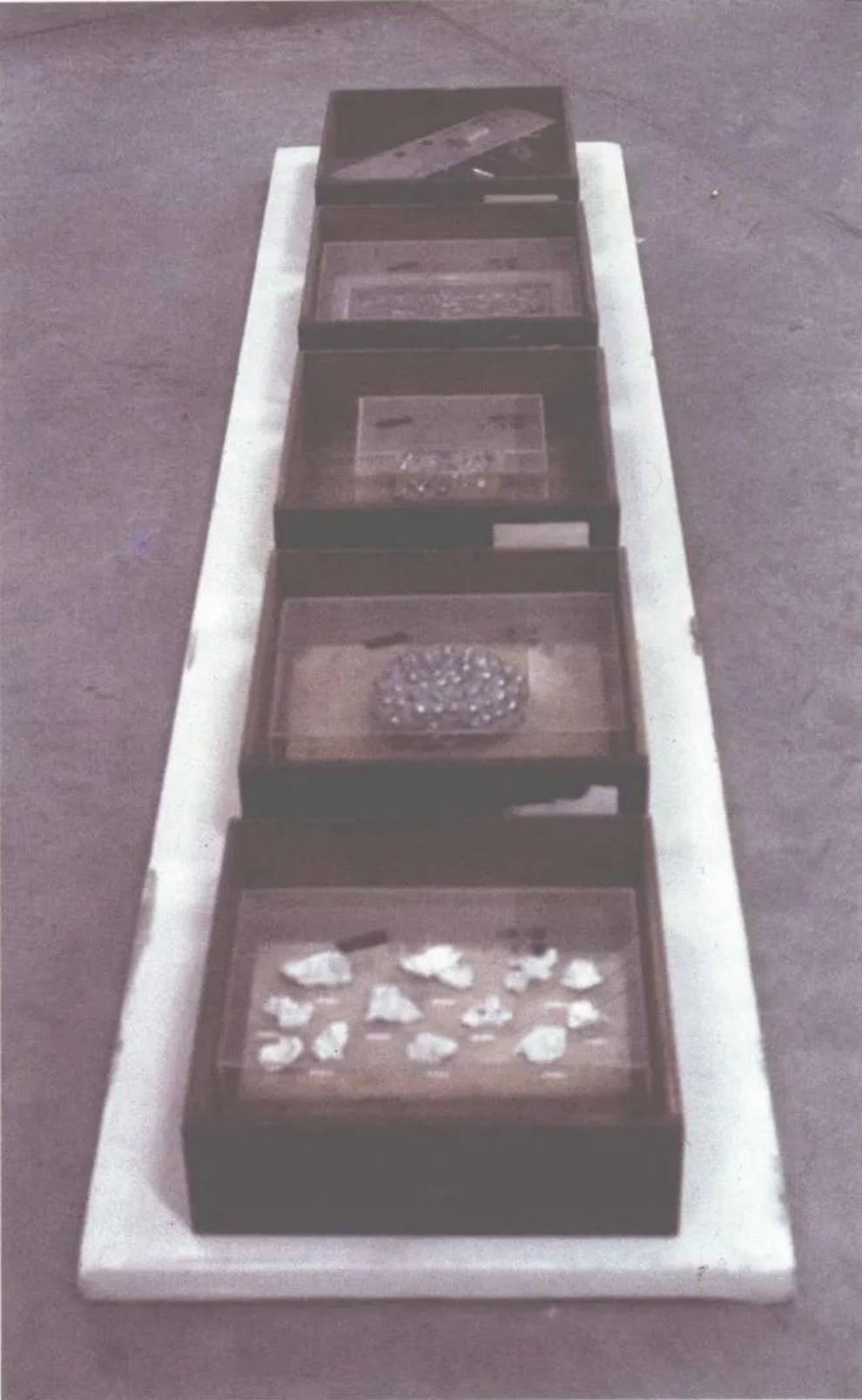

本季春拍我们推出的这件作品由画作背后张培力的签字内容“关于从没做过亏心事的证明——悲剧006”命名。这行文字令人立刻想到张培力创作于1988年的装置作品《私人信件——关于从未做过亏心事的证明》,该作品是5个由工业制品做成的玻璃盒“标本”,每个“标本”上面还有张培力朋友寄给他的信件信封的复制印刷,但我们未能找到艺术家关于这件作品的解说。

张培力1988年装置艺术作品《私人信件——关于从未做过亏心事的证明》

如果观众将这句文字与《X?》系列画面上的医用手套相联系,或许很容易勾勒出一个顺理成章的故事:张培力的父母都是医务工作者,一种流行的看法是张培力反复使用乳胶手套作为创作素材是受此影响。张培力曾经谈到过,他的父亲是一位严格的完美主义者,也非常理想化,或许“从没做过亏心事”是来源自父亲的一种清洁的道德标准。

张培力作品《1988年甲肝情况报告》

2025西泠春拍 张培力《关于从没做过亏心事的证明——悲剧006》(局部)

但抛开私人化、情节化的解说,我们也可以将“从没做过亏心事”看作是张培力艺术家立场的表达。在《<艺术计划第二号>的出发点》中,张培力如此描述现代主义绘画艺术和后来的行为艺术、身体艺术、表演艺术未能真正解决艺术危机的原因:

“艺术家的悲剧就在于他们总是羞羞答答,总是自觉不自觉地犯着自恋的毛病。他们过于看重自己身上的优良品德了,以至于根本无暇考虑所有的努力将会产生什么样的结果。”

张培力1986全国油画艺术讨论会合影

张培力认为问题的关键在于改变观赏与被观赏的关系——这不是艺术家自省式地稽查自身创作能够解决的,这种沉醉于自律的艺术创作模式在张培力看来是“自恋的毛病”,是“艺术家的悲剧”。这一结论来源于80年代的张培力在架上绘画面临的真实困境:试图通过革除绘画语言的沉疴以达成“从没做过亏心事”的真实、严肃境界,却始终未免陷入可供观赏的位置——一出彻头彻尾的悲剧。

也许张培力在《X?》中的抵抗注定只能是堂吉诃德的决斗,是只能诞生于纯真年代的绝响。但《X?》所揭示的这出“观赏与被观赏”的悲剧,我们不妨说,仍是当代的,甚至在艺术世界全面拥抱消费文化的今天,它更是当代的——不是张培力个人的,而是中国当代艺术需要时时警觉的悲剧。

致敬’85

致敬中国当代艺术

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。