编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

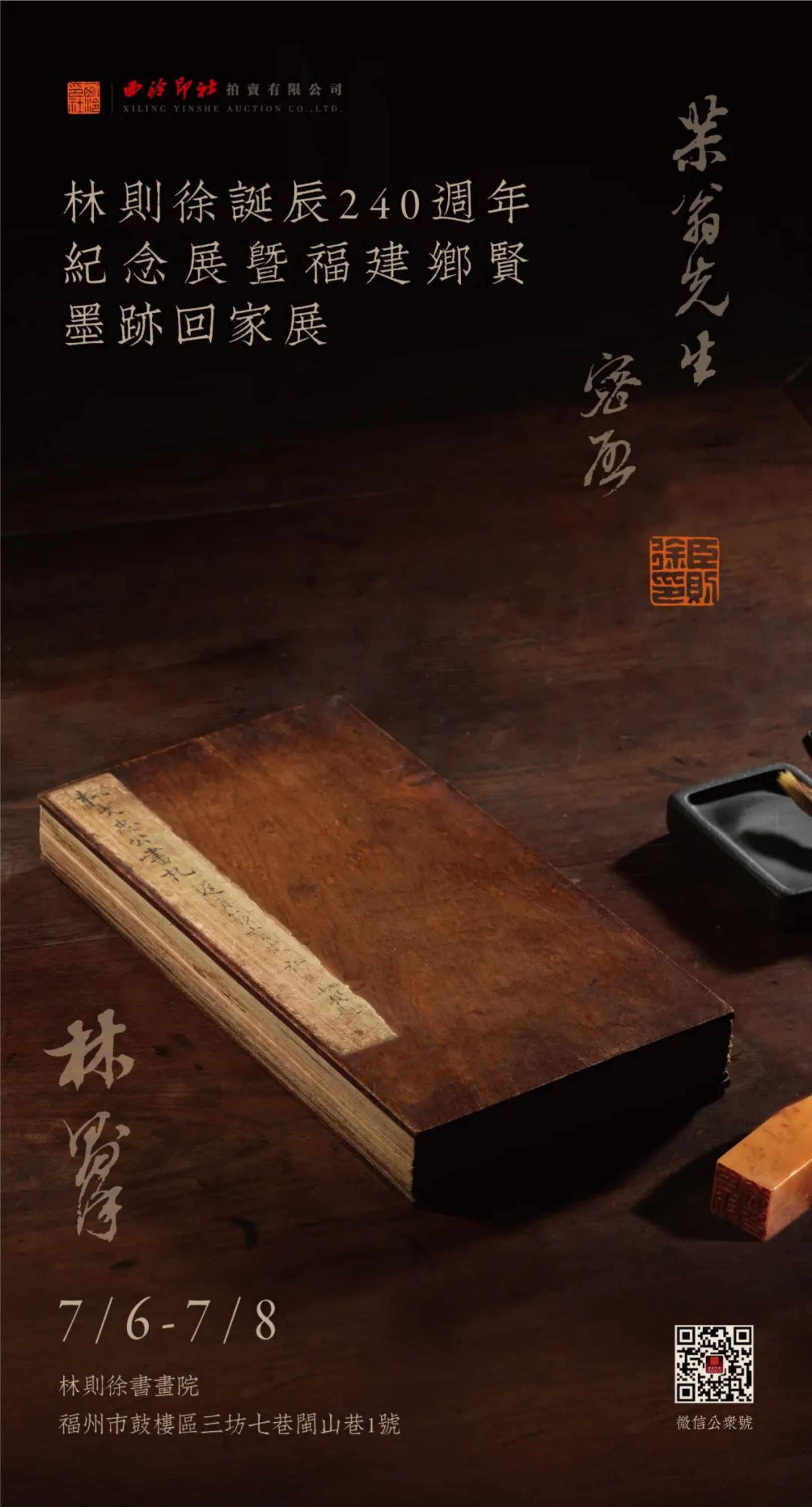

7月6日(周日)至7月8日(周二),「林则徐诞辰240周年纪念展暨福建乡贤墨迹回家展」将在福州三坊七巷林则徐书画院举行。

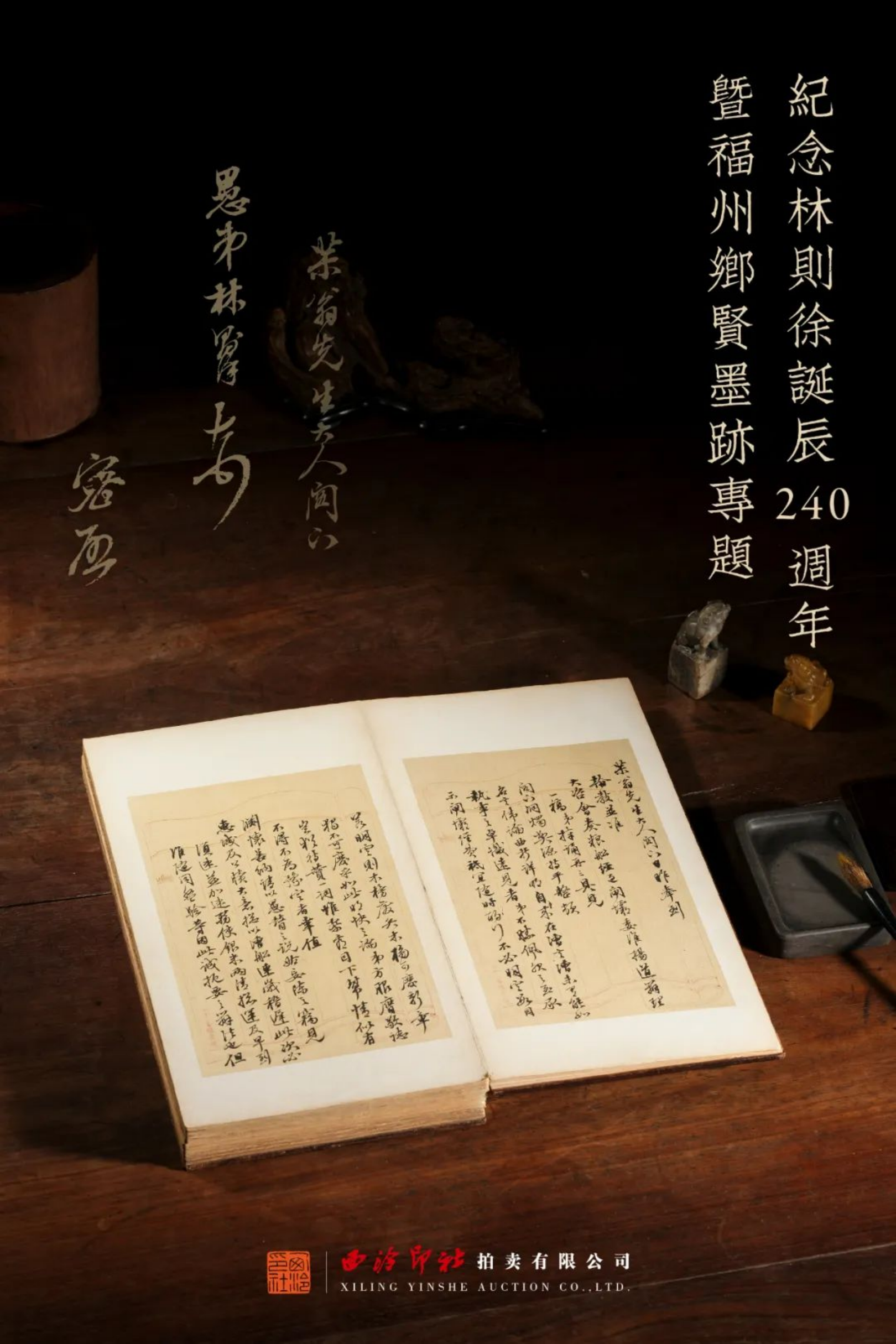

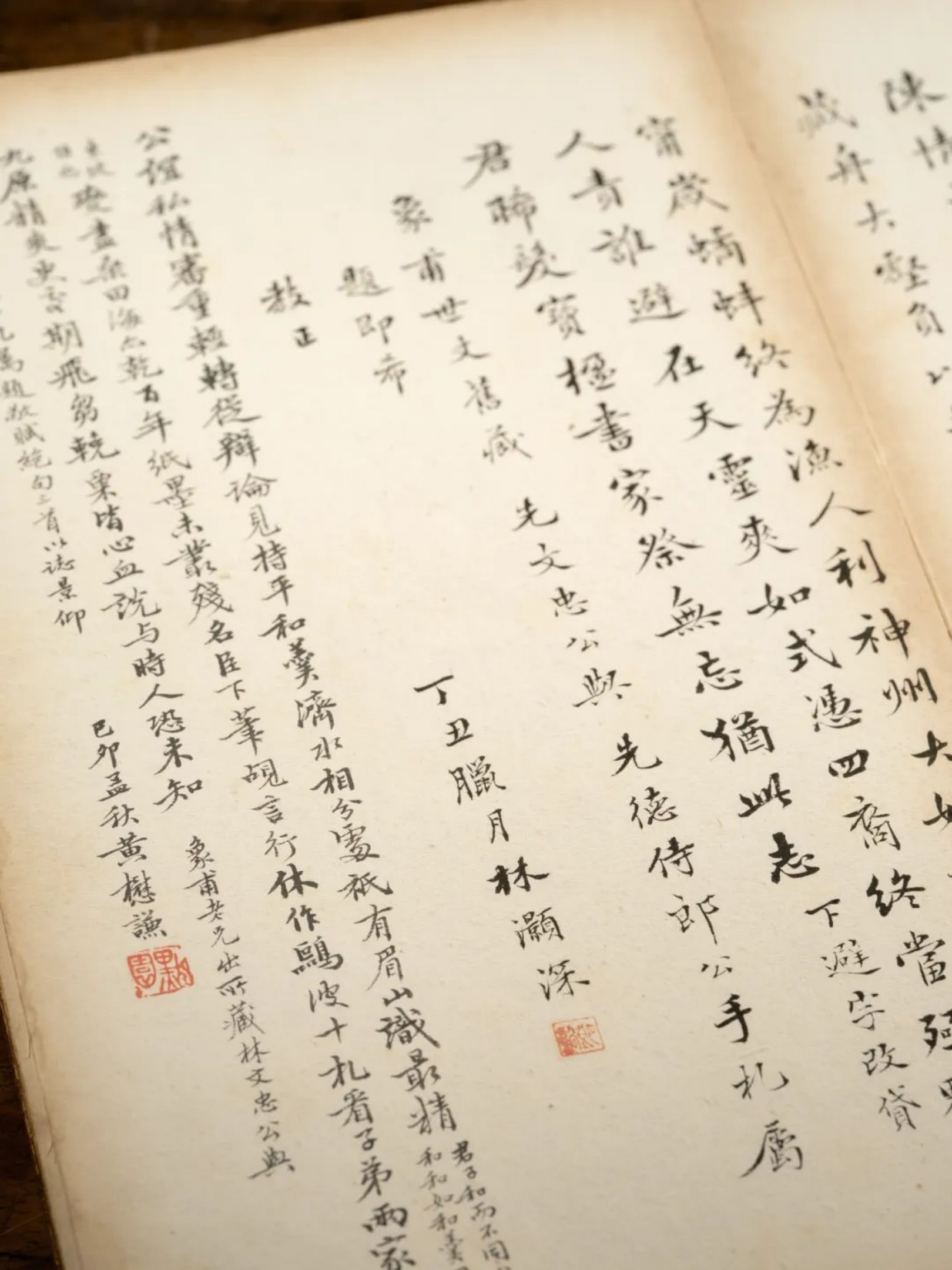

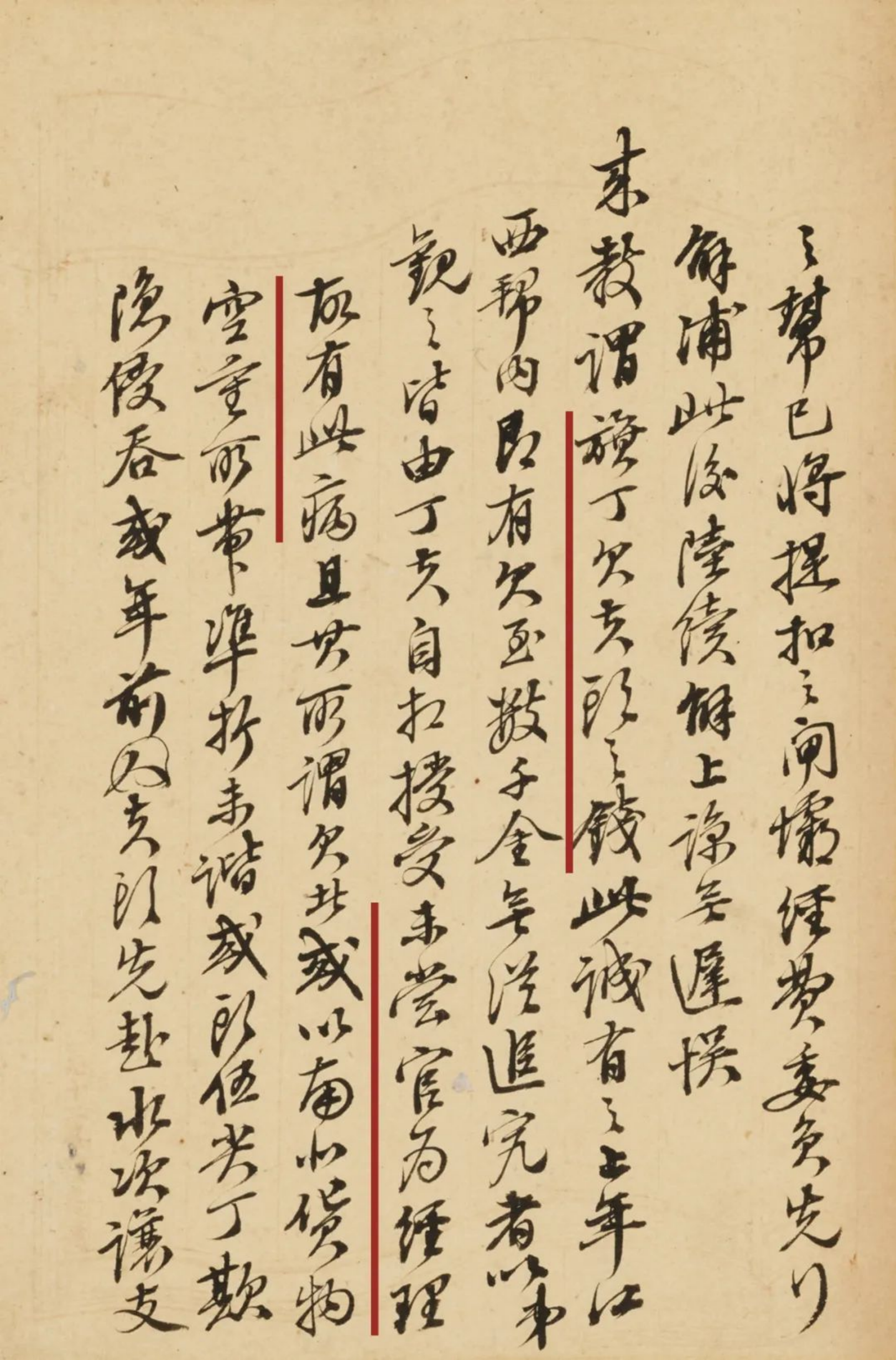

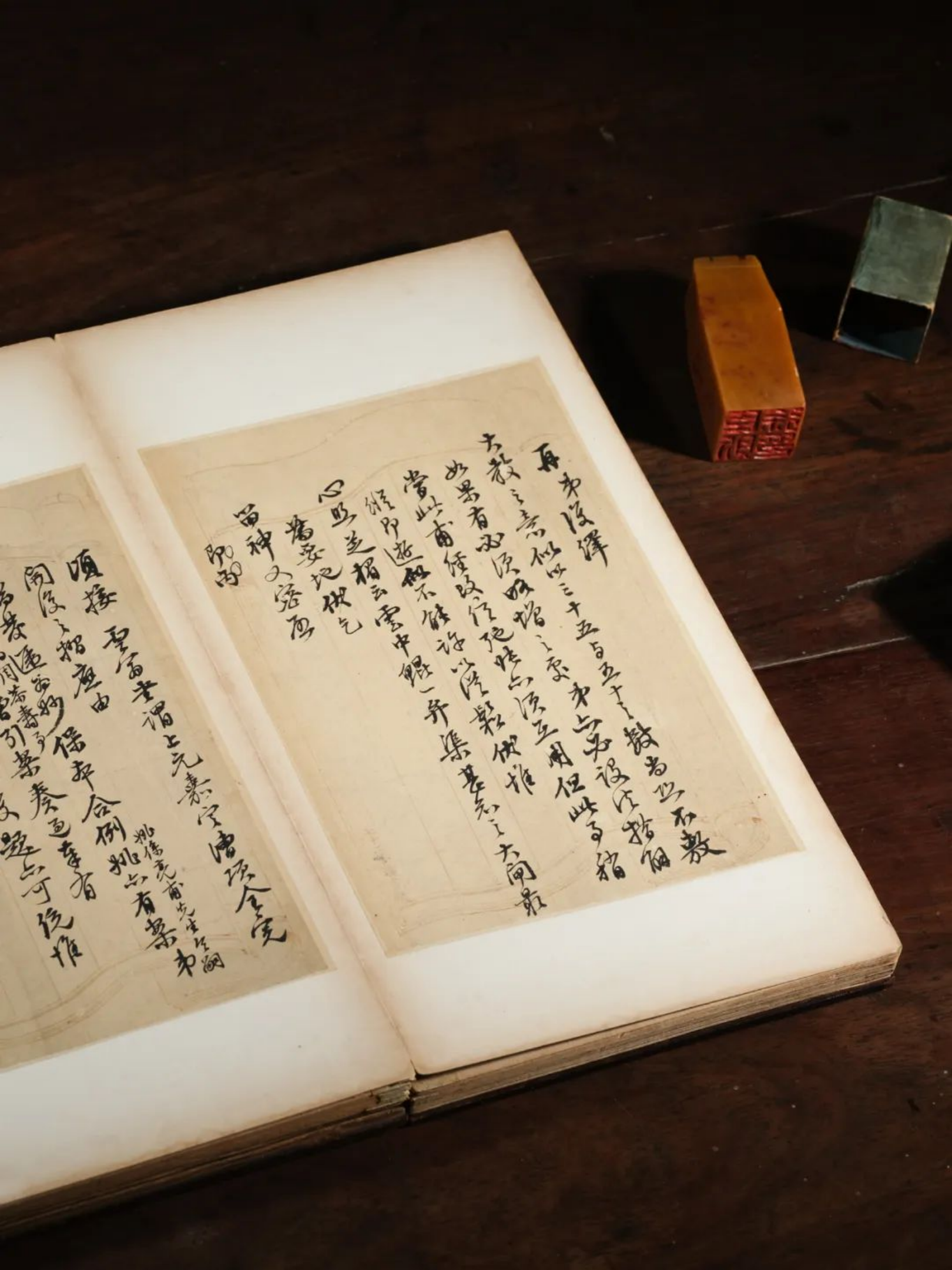

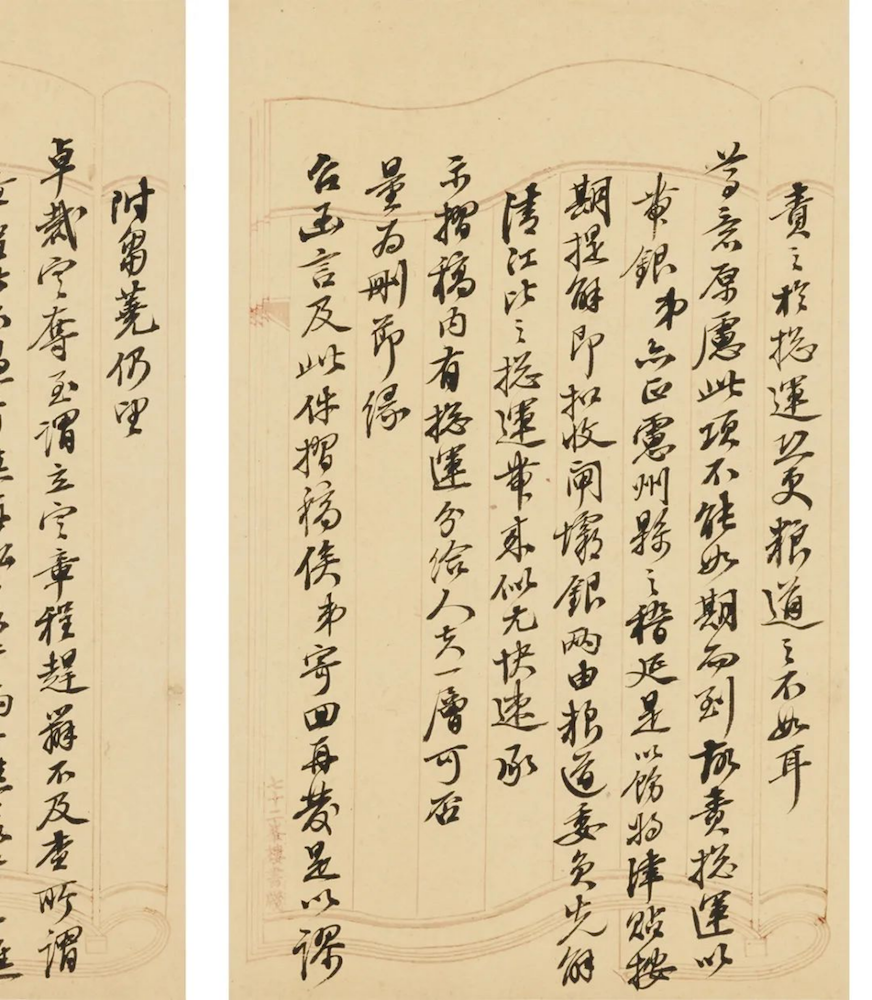

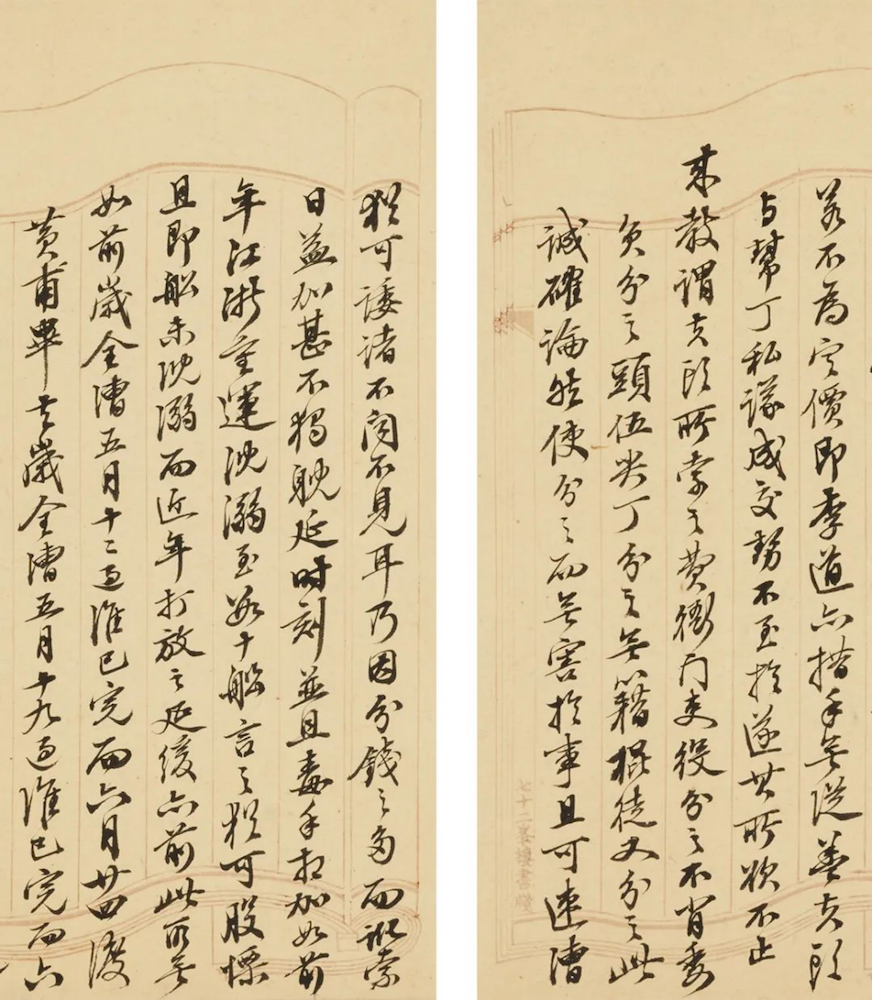

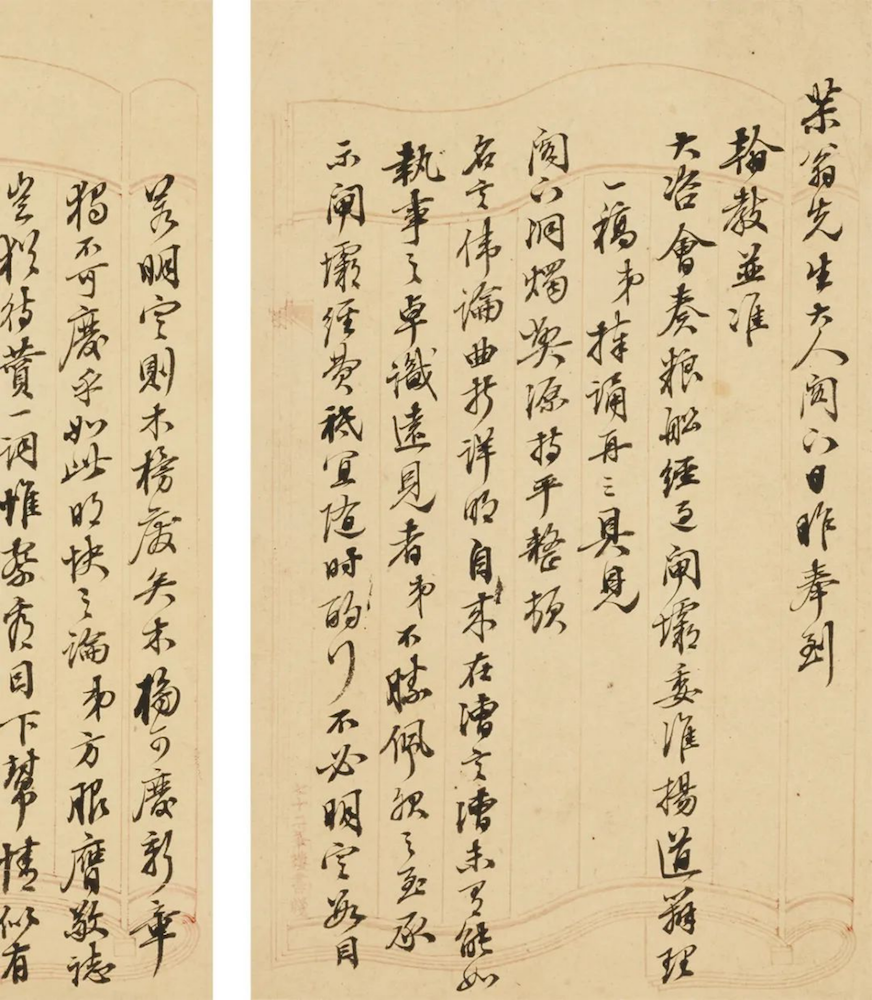

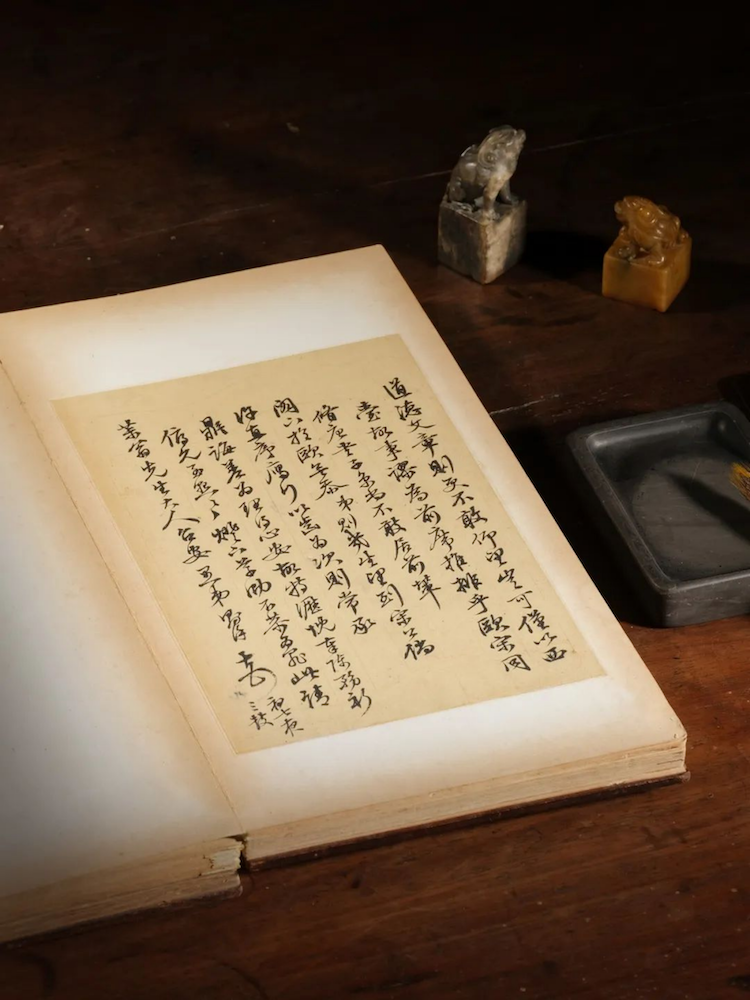

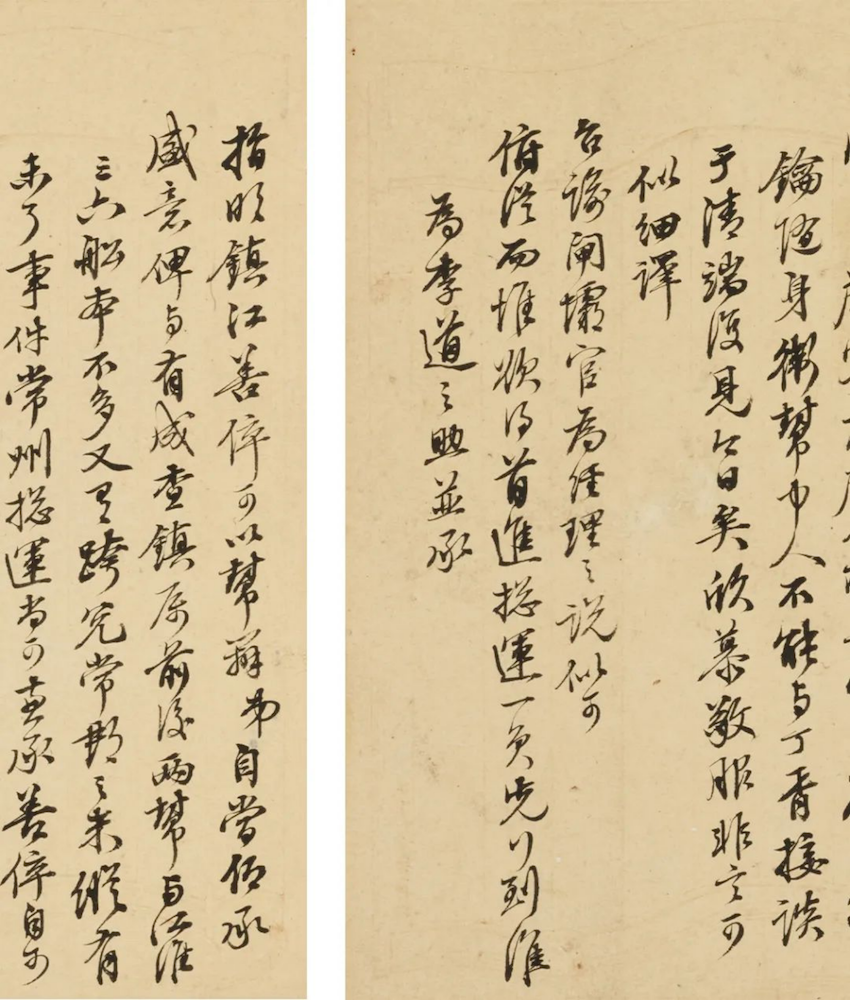

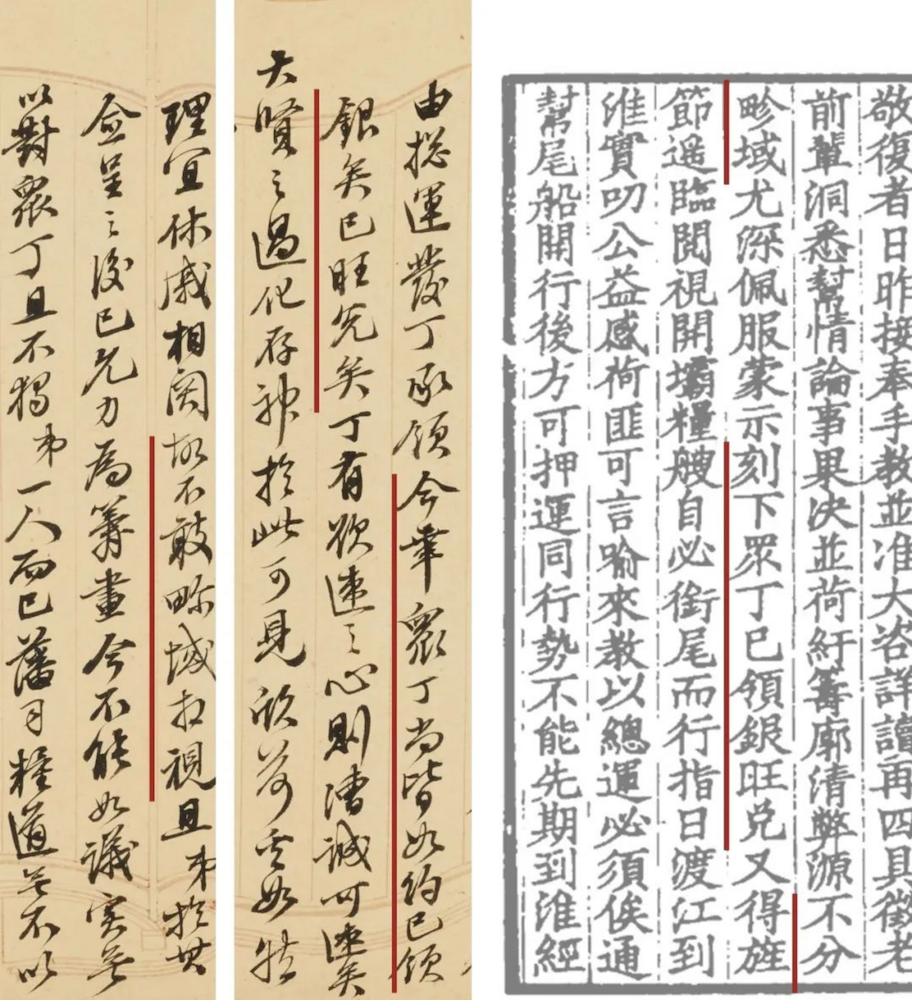

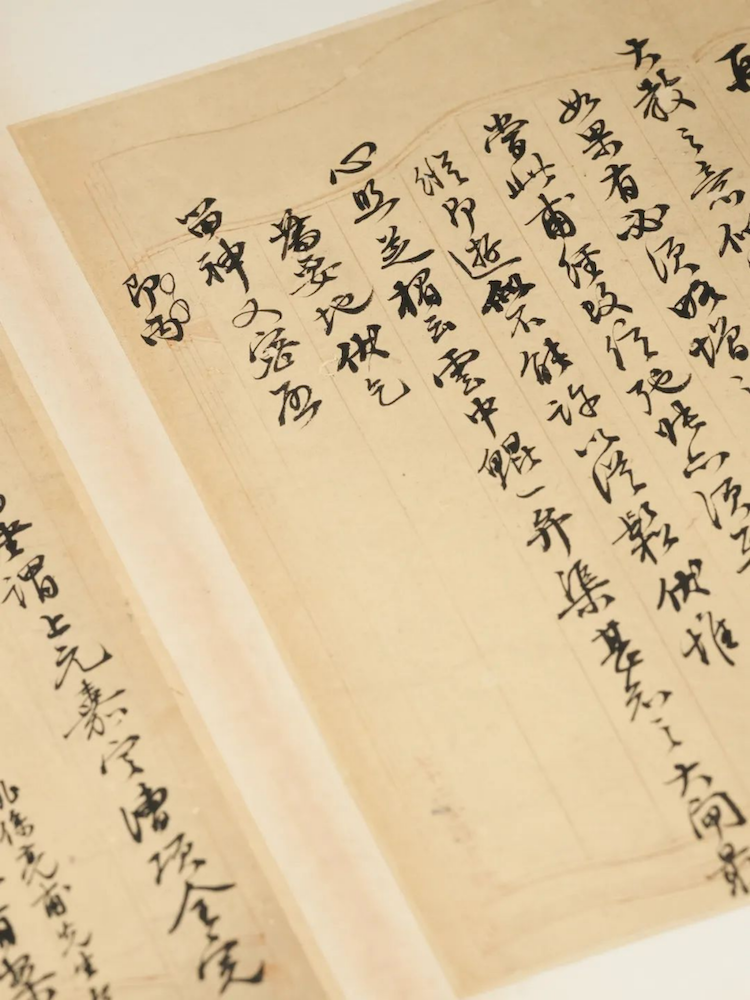

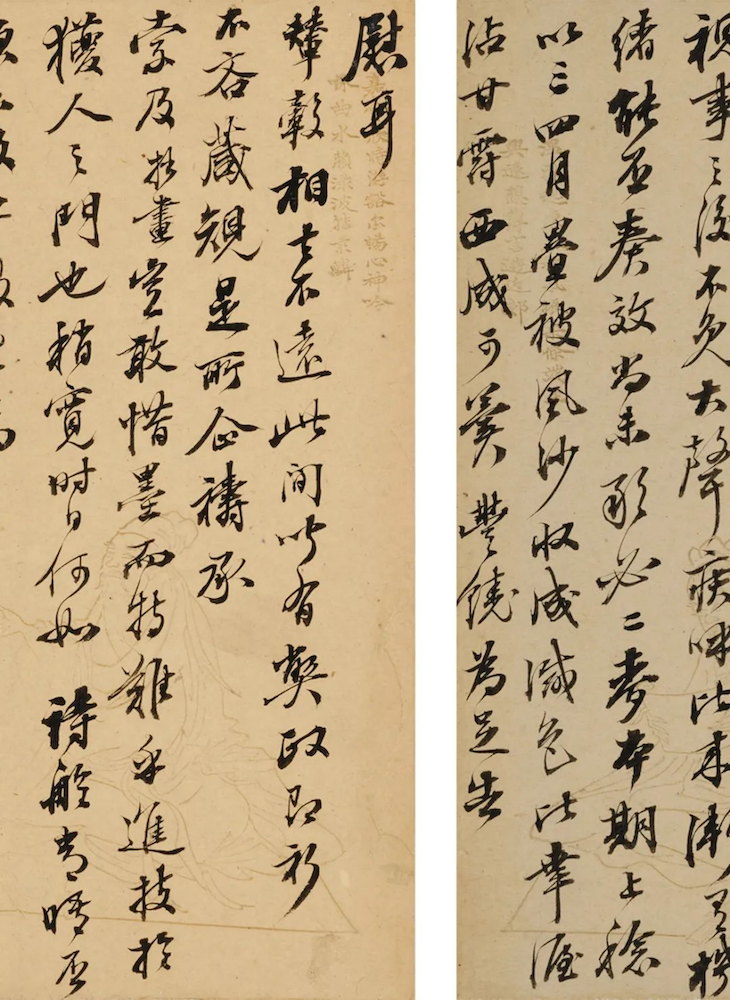

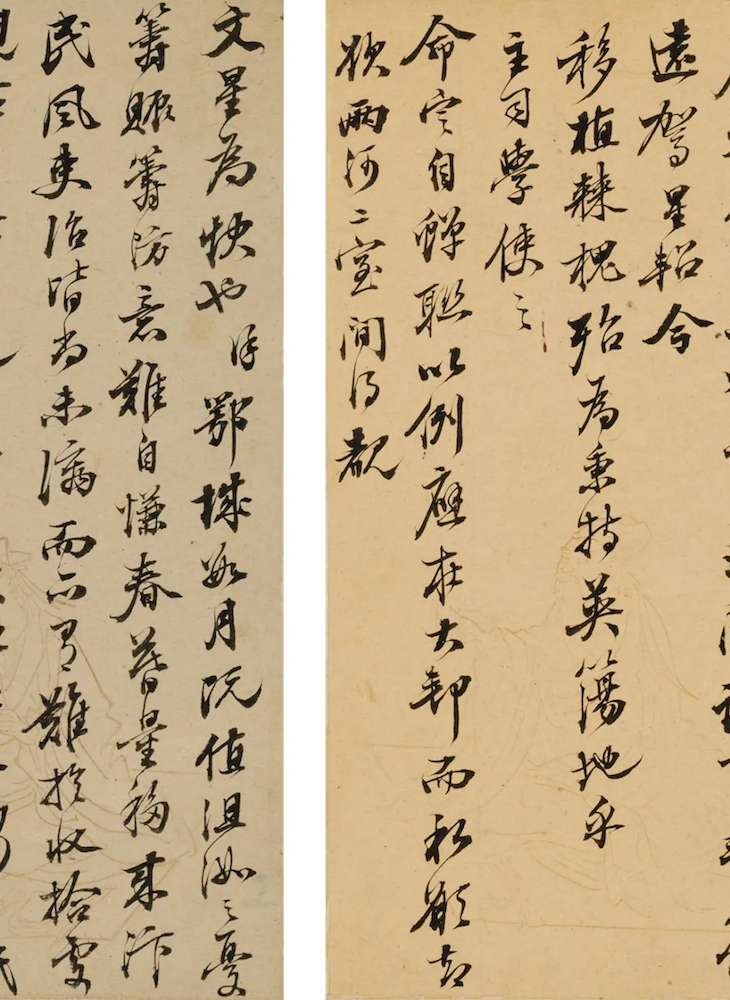

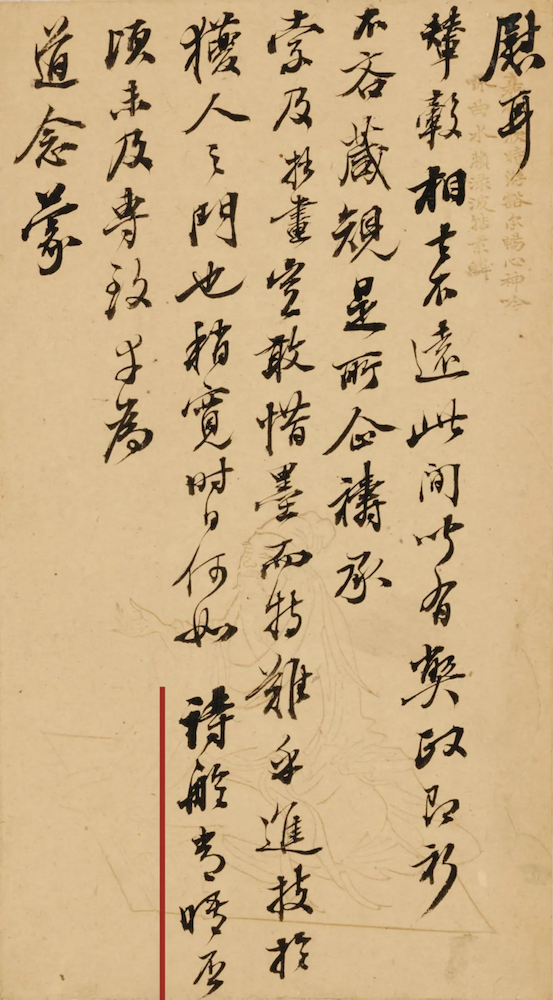

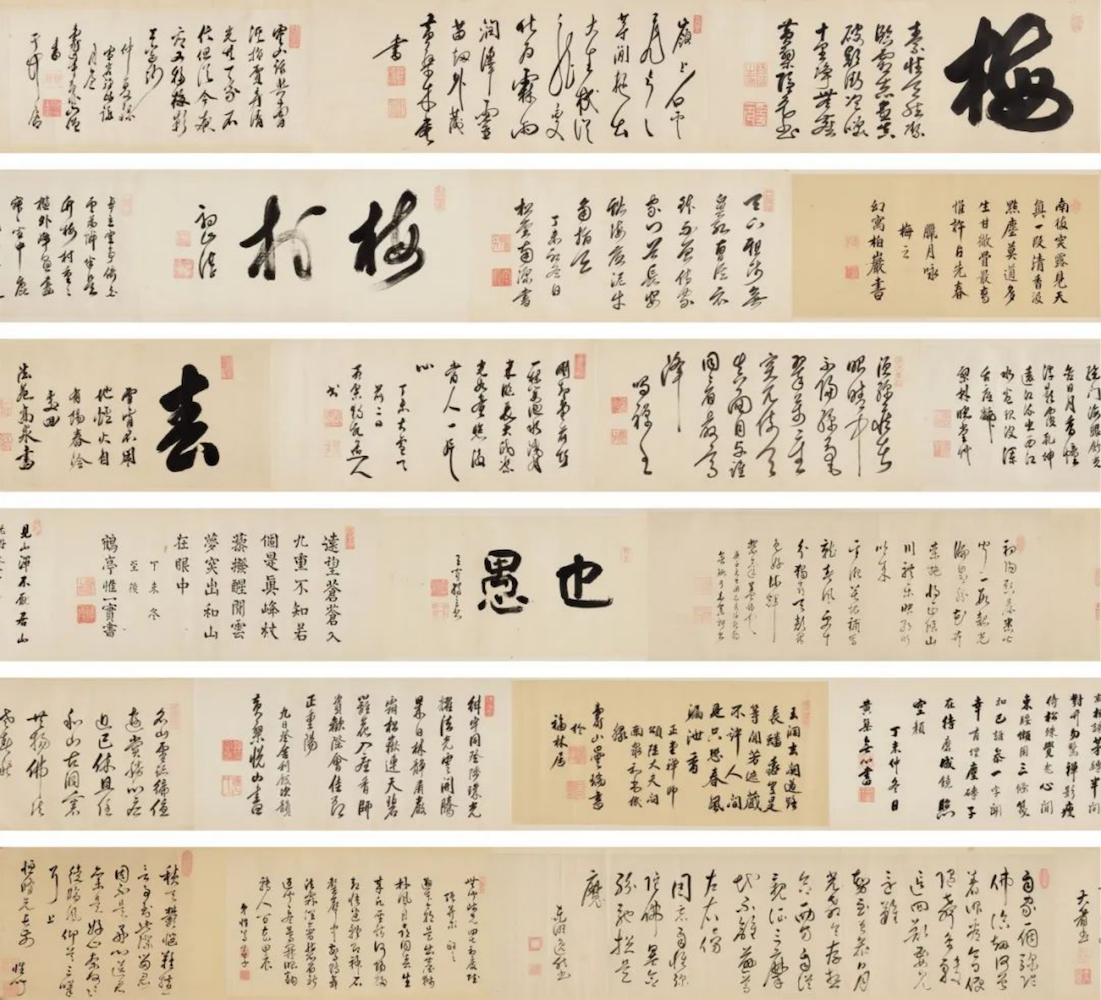

本次展览由林则徐罕见密启册领衔,这件罕见信札册回到林则徐的家乡展览,这份“回家”的意义,是民族精神的回归。密启册记录了林则徐在江苏任职时致朱为弼关于漕运改革的重要思想,是“以国为家,以民为亲”的政治抱负。林则徐是福建人、上款人朱为弼是浙江人,这本信札册后经朱氏家族数代珍藏,尤为珍贵的是,朱氏后人先后邀请林氏后裔及江南名流题跋续写。基于林则徐和朱为弼的伟大情谊,这本信札册也在闽浙两地跨越数代的文化交流中,不停地“回家”。近代史上福建的林氏和浙江的朱氏两大世家,在各自先辈的影响下,在整个中华文明领域都有着显著贡献。

西泠拍卖坚持“学术引领拍卖"理念,在多年的实践中,着力挖掘地域文化、积极促成乡贤回家展,持续推动地域文化传承,已成功在闽举办郁达夫、严复、弘一等“回家展”。本次展品数量与广度为历届之最,除林则徐相关展品外,同期展出的还有张瑞图、郭尚先、严复、陈宝琛等闽籍名家墨迹。诚邀各界人士共襄盛举。

福州三坊七巷 林则徐书画院

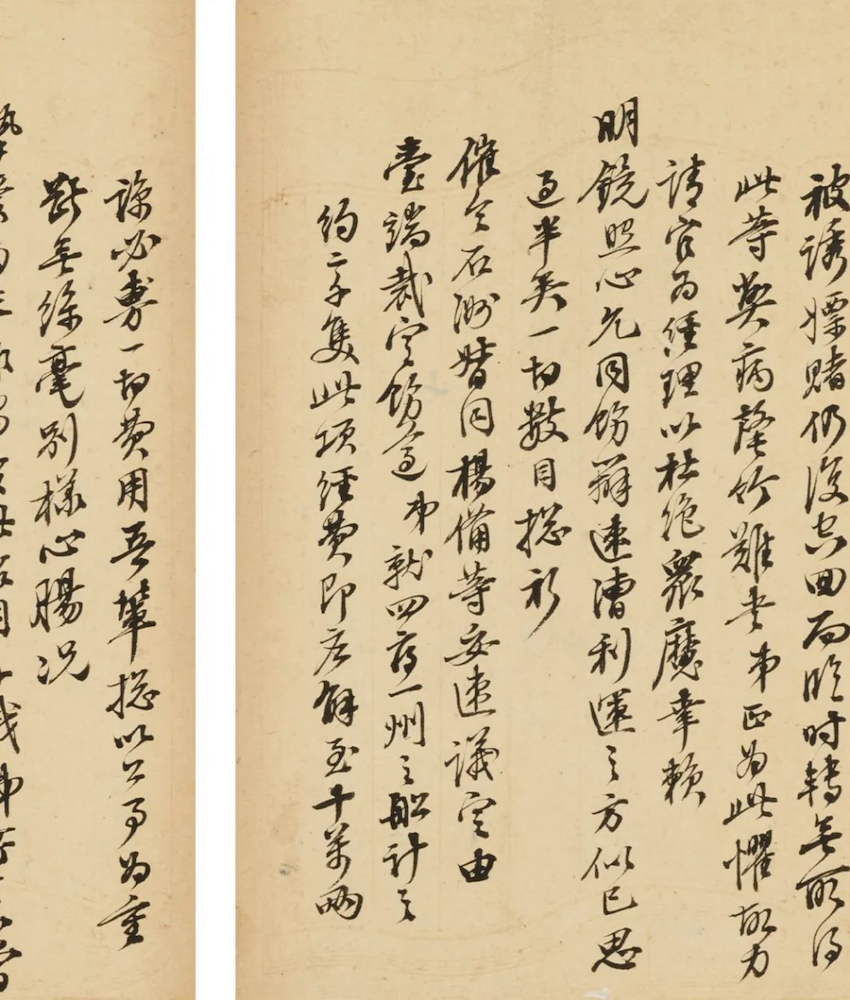

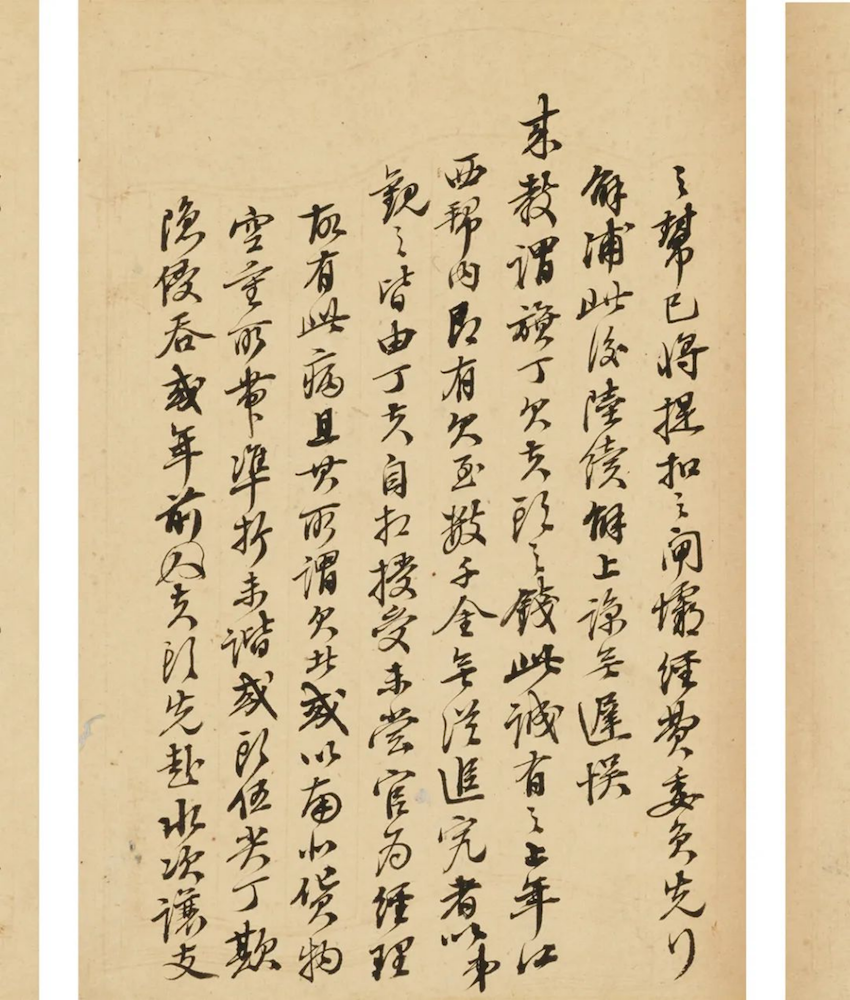

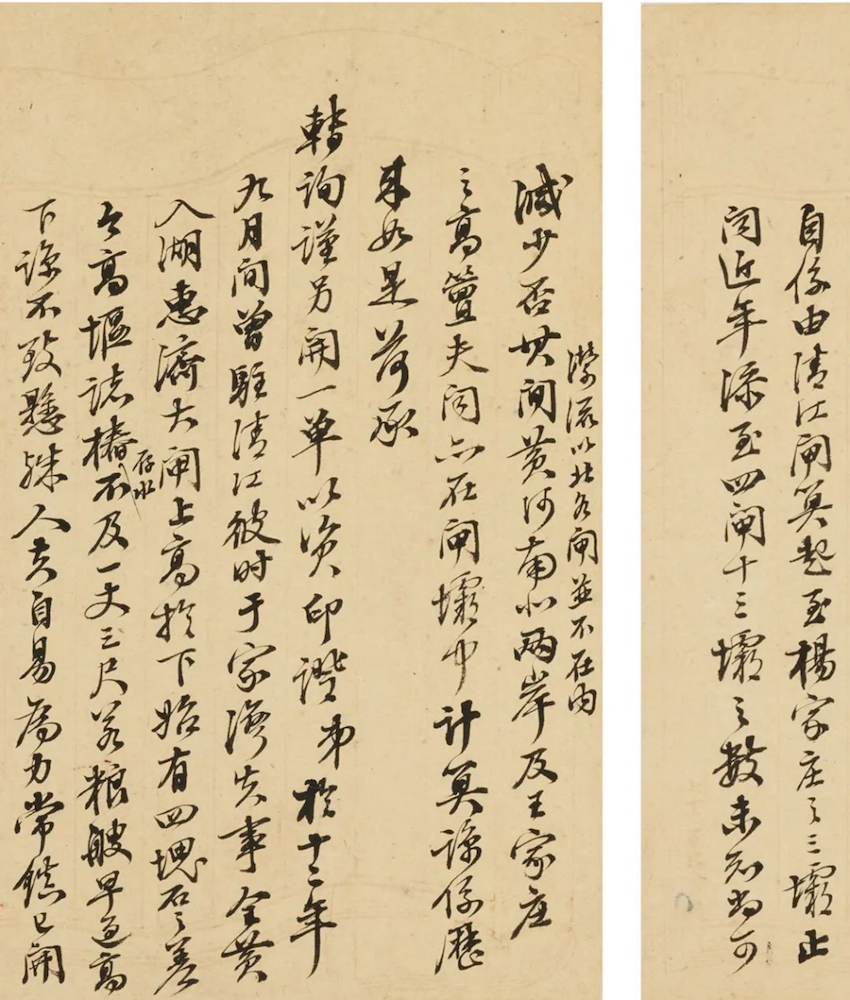

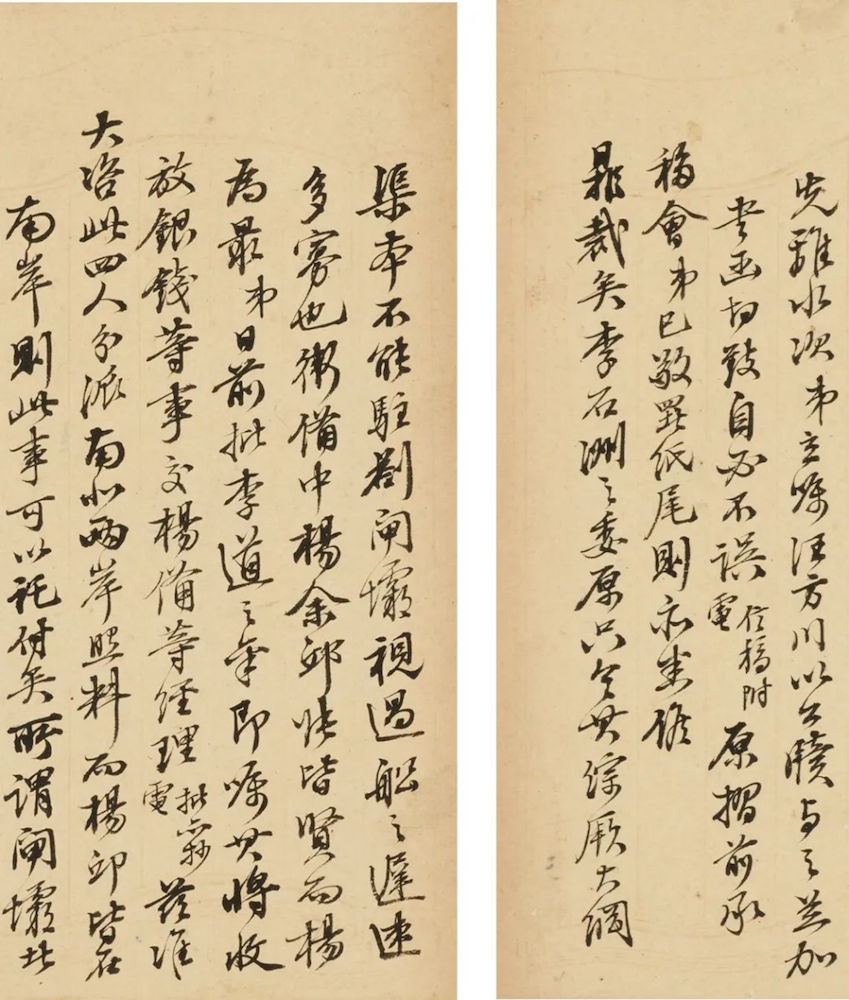

此为林则徐鸦片战争前论江南漕运及地方治理的信札册,其任江苏巡抚五年,是政治重心从经济民生向捍卫民族骨格转向的重要过渡期。

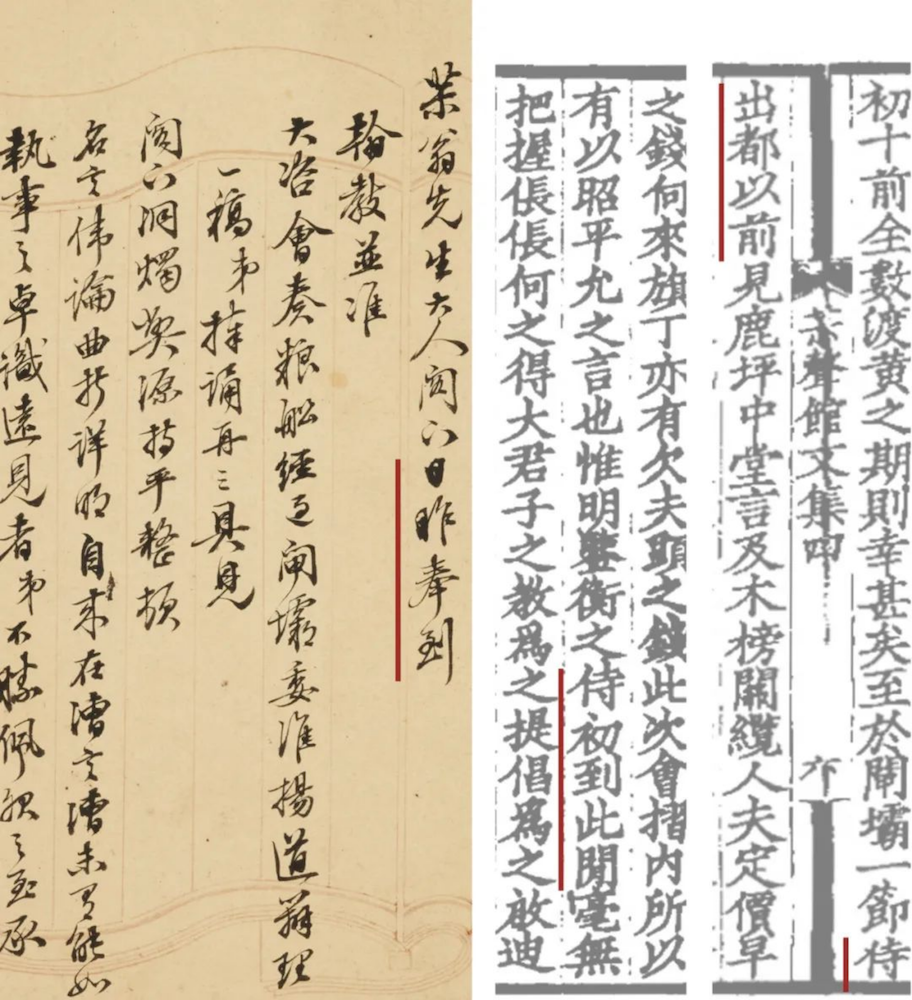

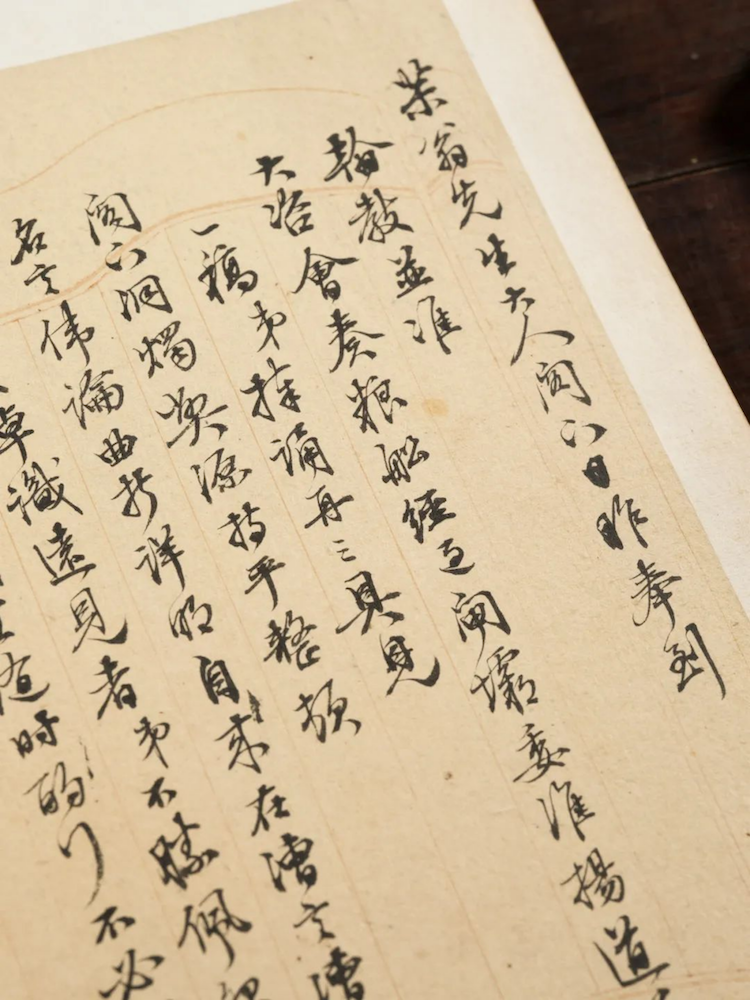

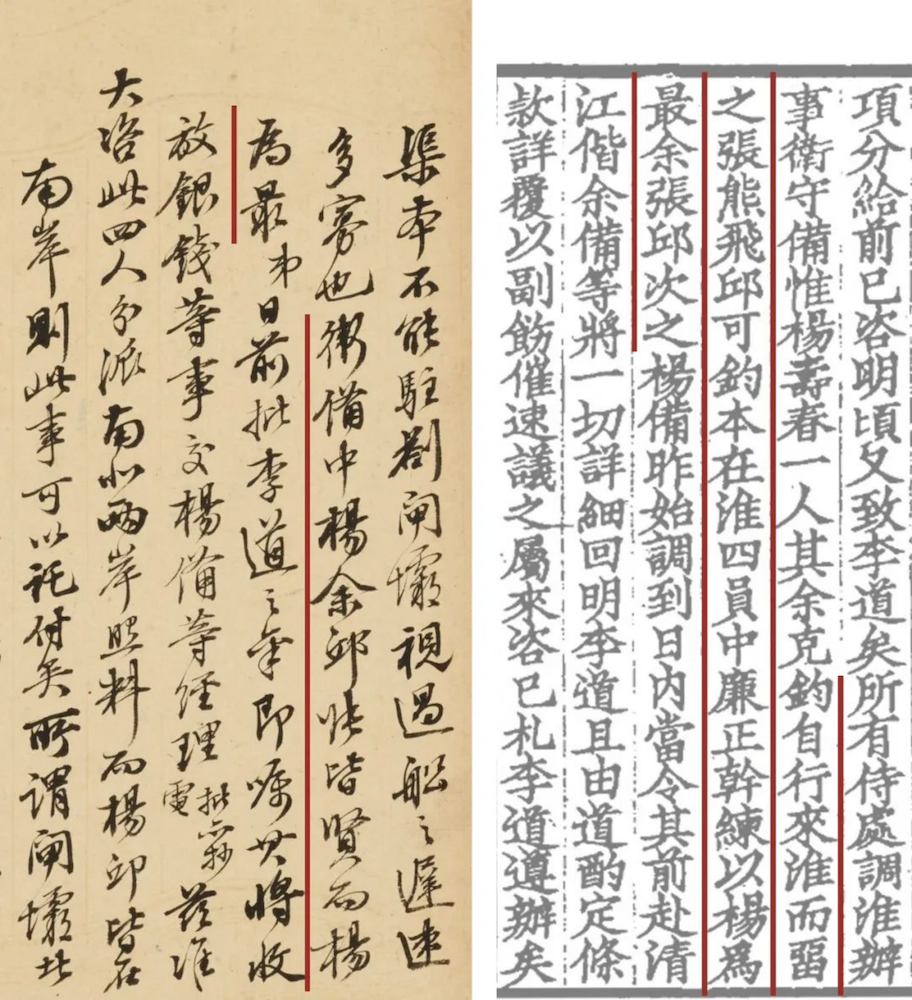

“开篆后”“初七夜”二通长信作于道光十五年(1835),共三千言,是市场所见篇幅最长的林则徐信札,极为珍罕。

虎门鸦片战争博物馆 林则徐塑像

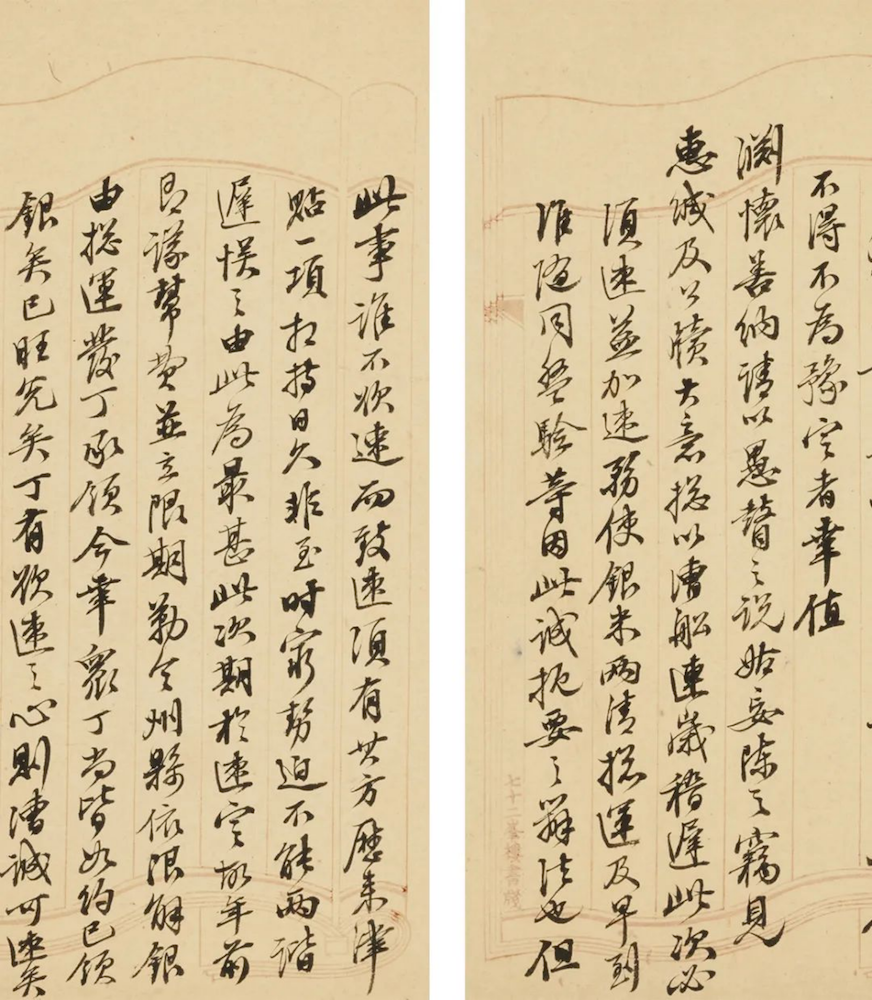

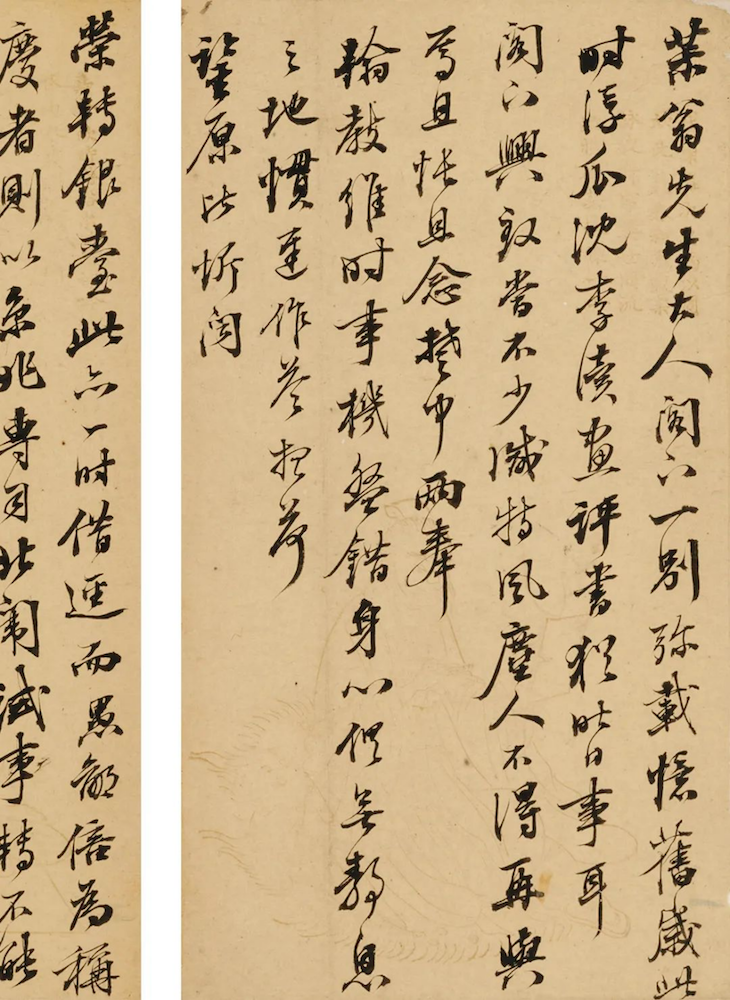

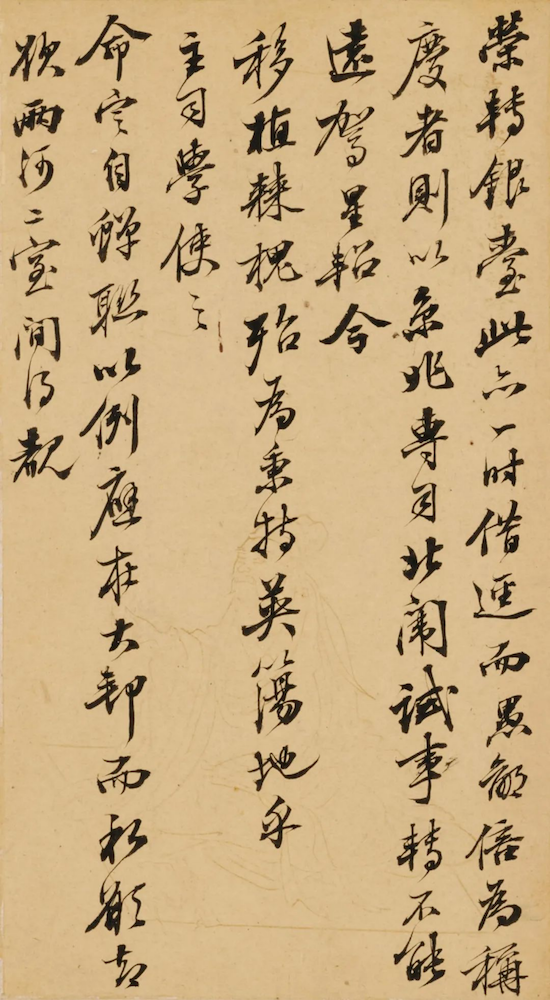

据诸家题跋,此册经朱为弼侄孙、侄曾孙递藏,数十年间,林则徐后裔及友朋后裔、江南名流纷纷题咏。此信札册不啻为重要的林则徐家族文献,更是汇珍闽中名贤墨迹的福建乡邦文献。

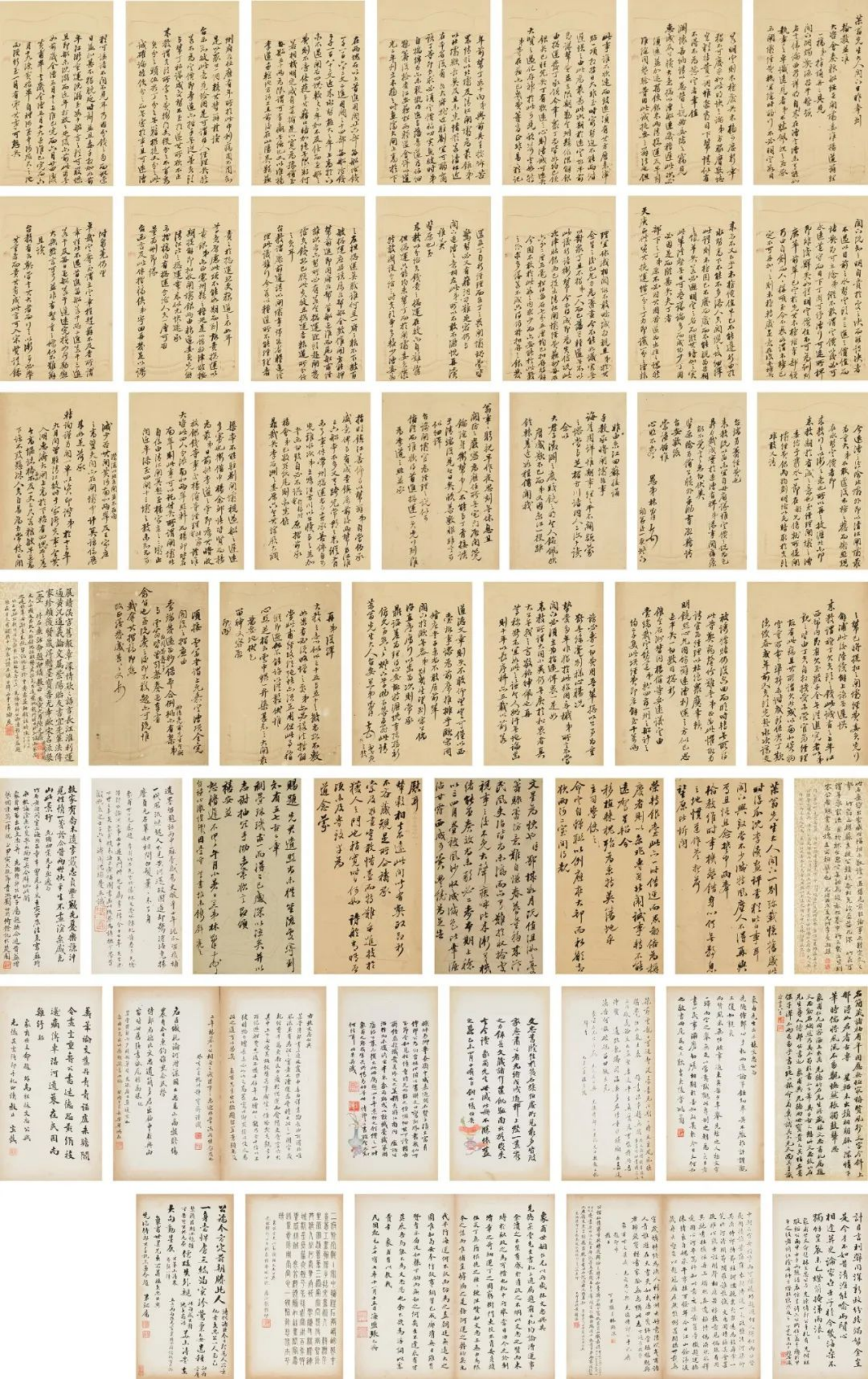

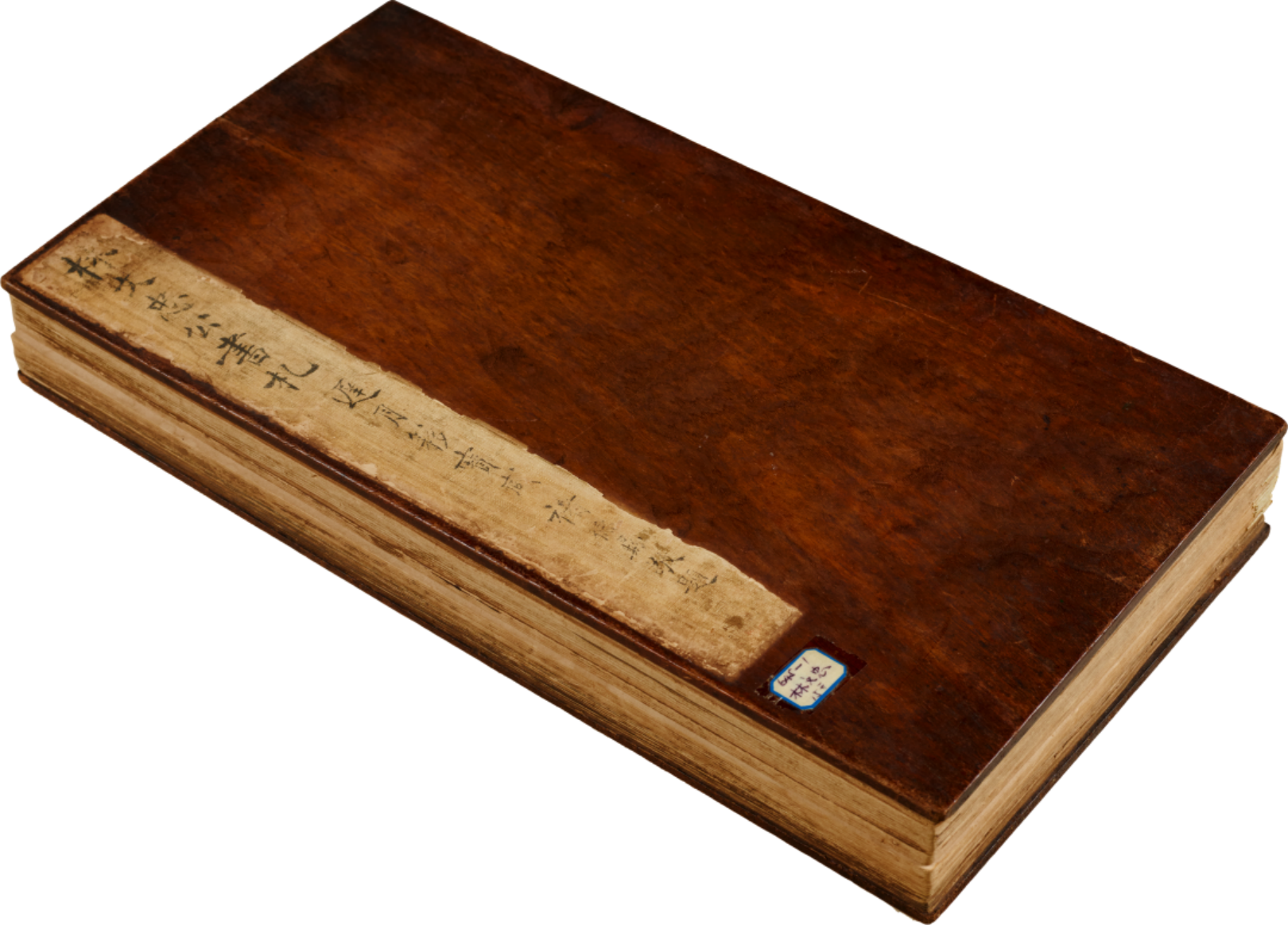

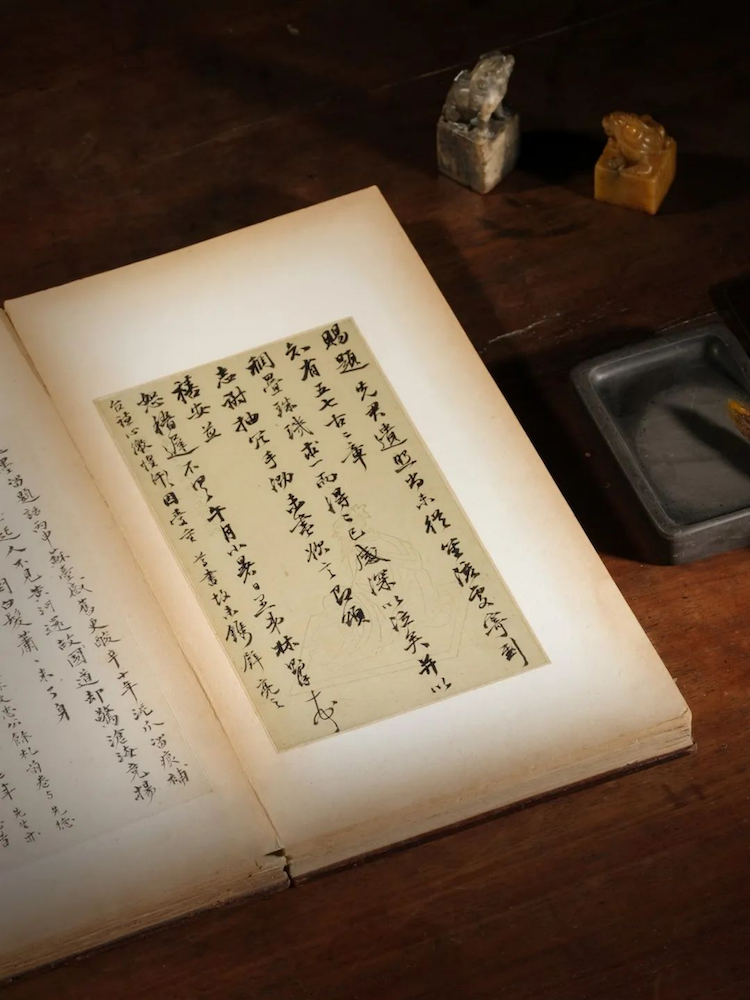

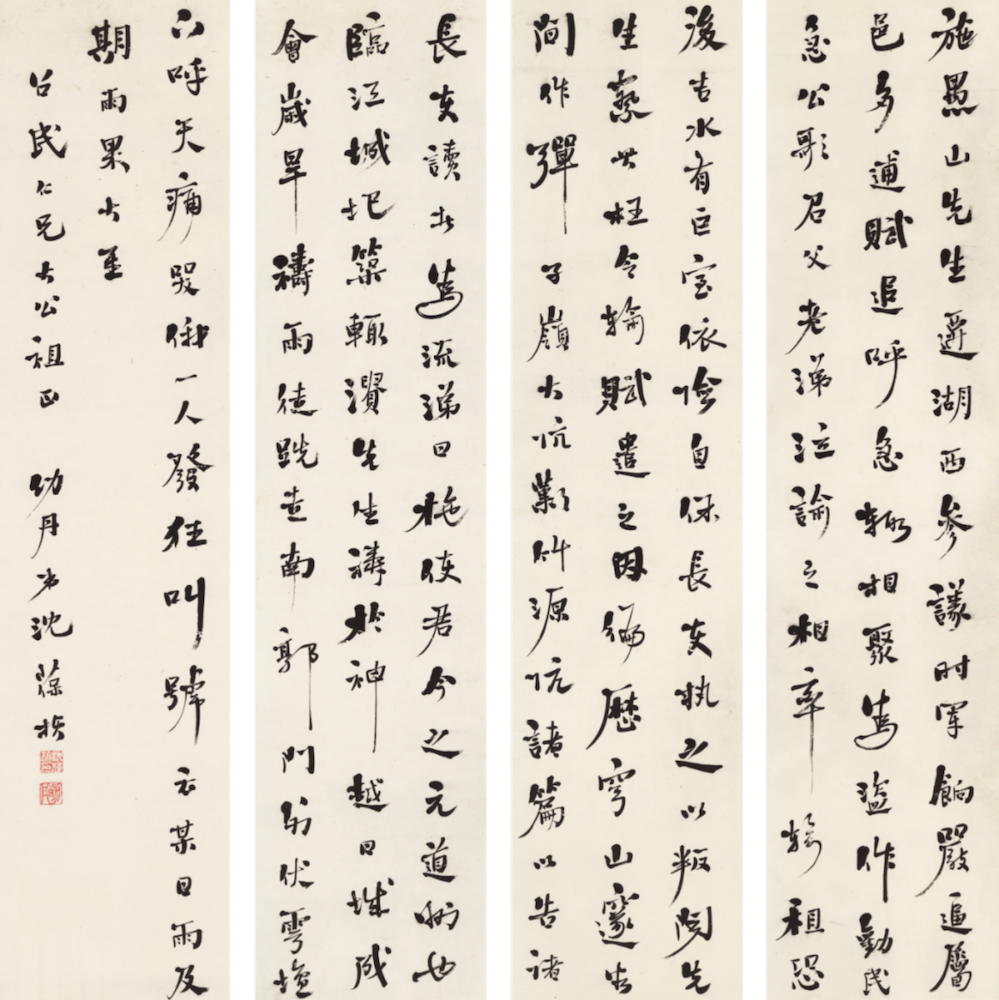

此信札册,共51页,含林则徐花笺长信3通32页,及十八家题跋19页。

信札围绕晚清漕运状况及漕务改革而作,时在道光十一(1831)、十五年(1835),其中一通见载于咸丰二年(1852)刊朱为弼遗集《蕉声馆文集》,另二通未见刊载。三信写作日期凿凿可考,可据以补充林则徐日记、文集、年谱的阙漏。

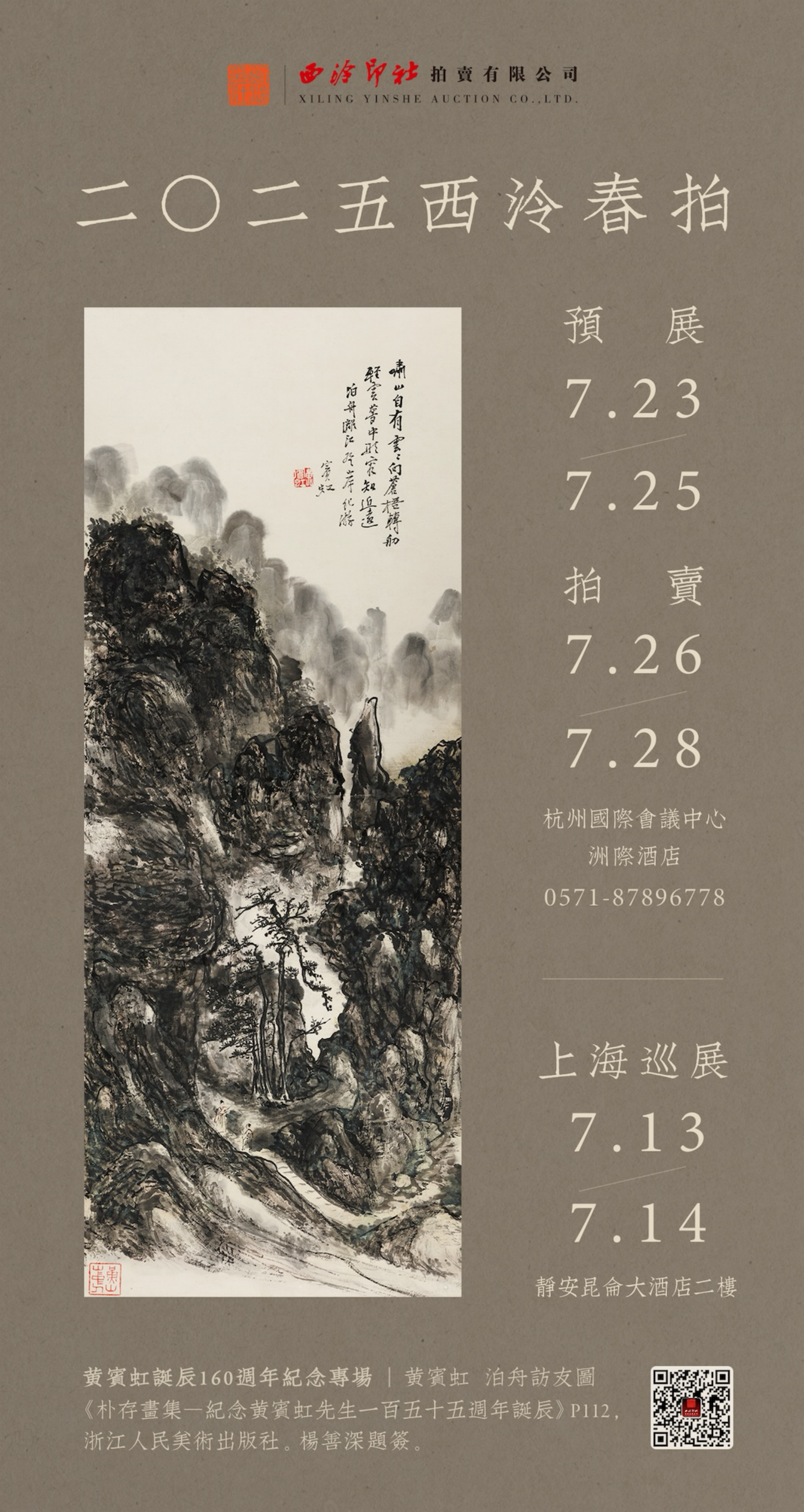

2025西泠春拍

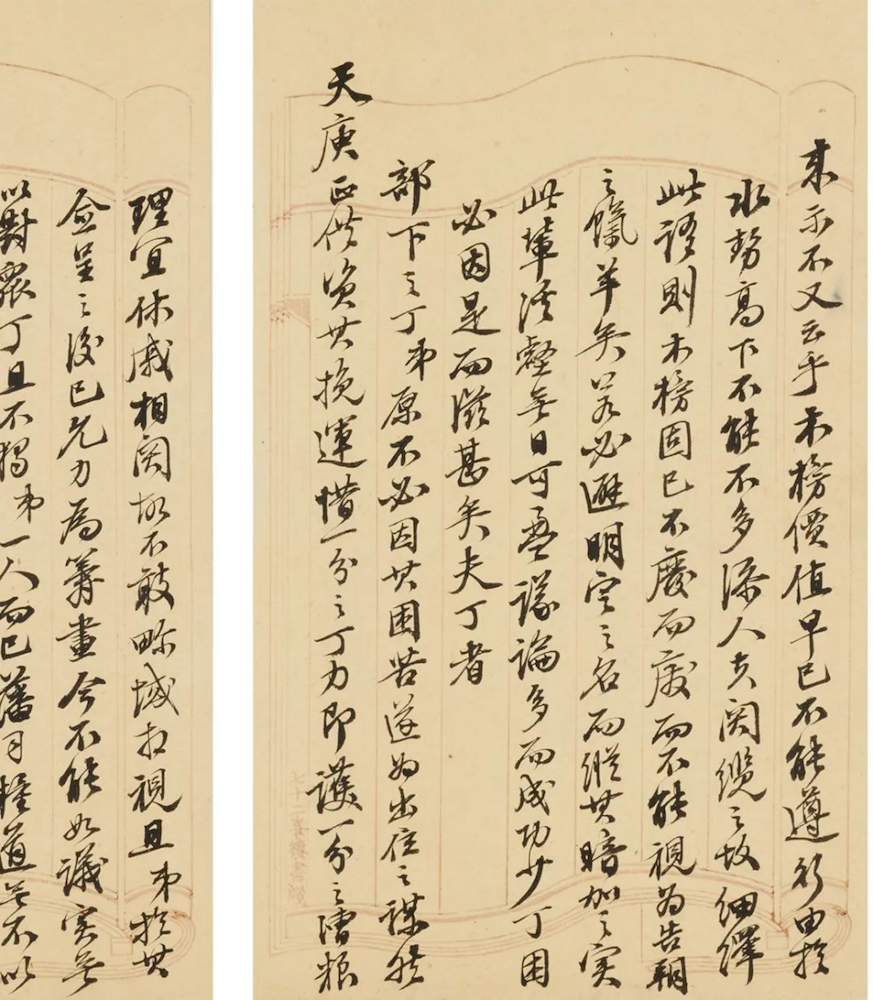

林则徐(1785 ~ 1850)书, 林氏后人等为上款人家族跋 致朱为弼有关江南漕运的密启册

纸本 册页(共五十一页)

1831、1835年作

册页尺寸:34×18cm

著 录

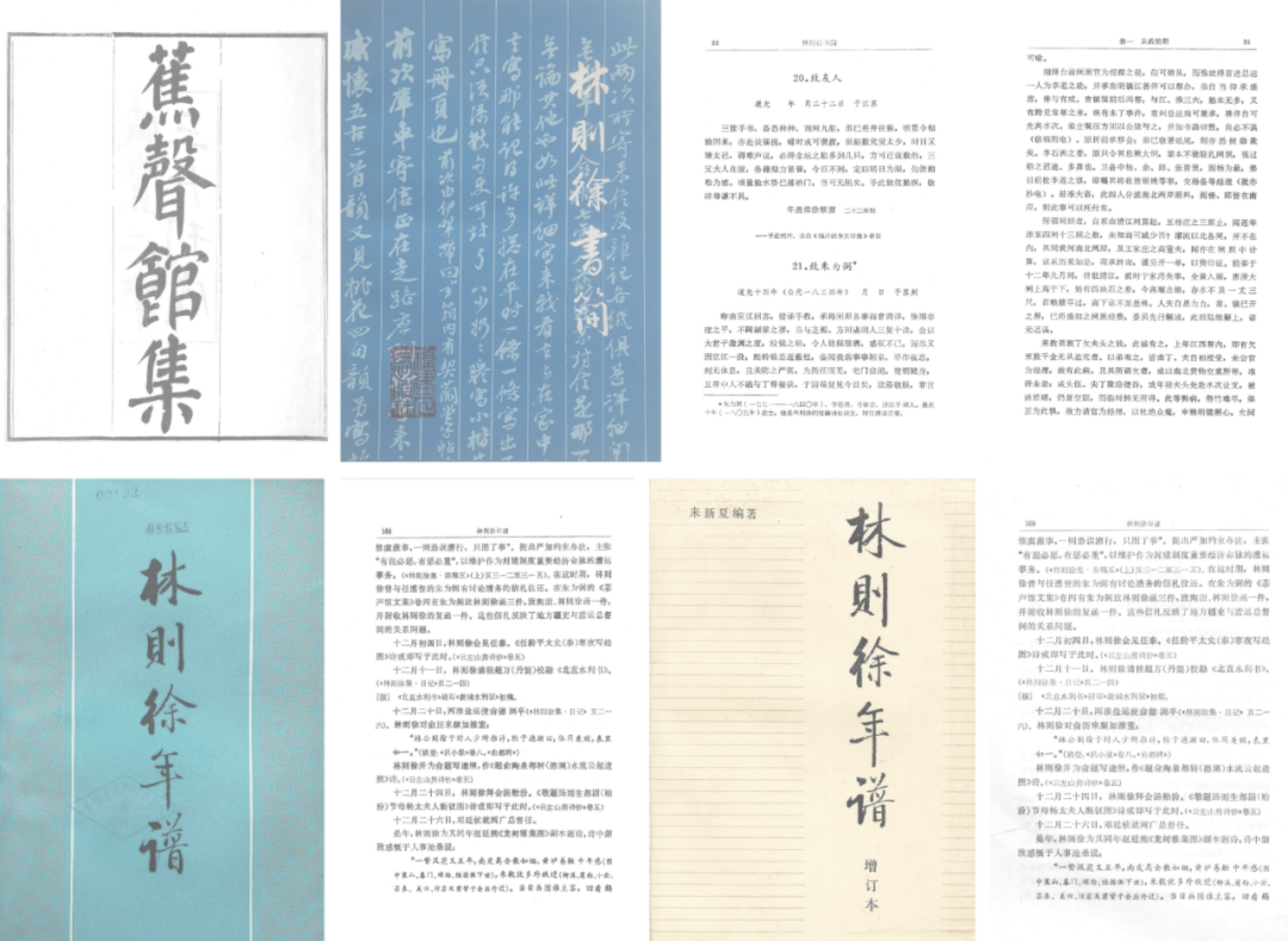

1.《蕉声馆集 · 茮声馆文集》卷四,[清]朱为弼撰,清咸丰二年(1852)刻本。

2.《林则徐书简》P30-31,林则徐著,福建人民出版社,1981年。

3.《林则徐年谱》P168,上海人民出版社,1981年。

4.《林则徐年谱增订本》P168,上海人民出版社,1985年。

5.《林则徐全集第七册信札卷》P109-110,海峡文艺出版社,2002年。

6.《林则徐年谱长编上》P228-229、240,上海交通大学出版社,2011年。

诗文著录

7.《涛园诗集》南州集,[清]沈瑜庆撰,民国九年(1920)铅印本。

8.《涛园集外二种》P59、116,福建人民出版社,2010年。

说 明

朱为弼上款。朱与林则徐同为宣南诗社成员。

朱为弼侄孙朱之榛、侄曾孙朱景迈逓藏。

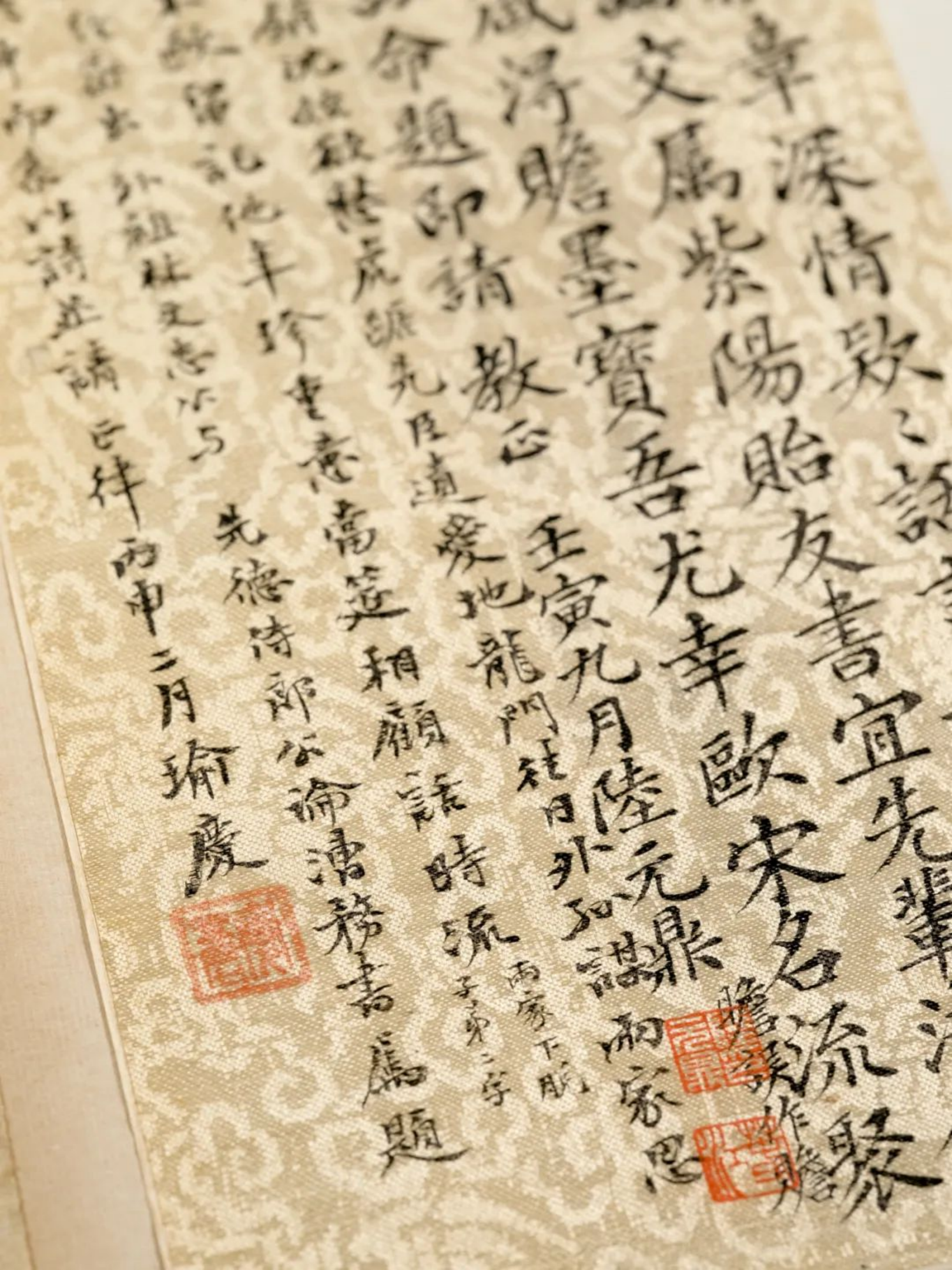

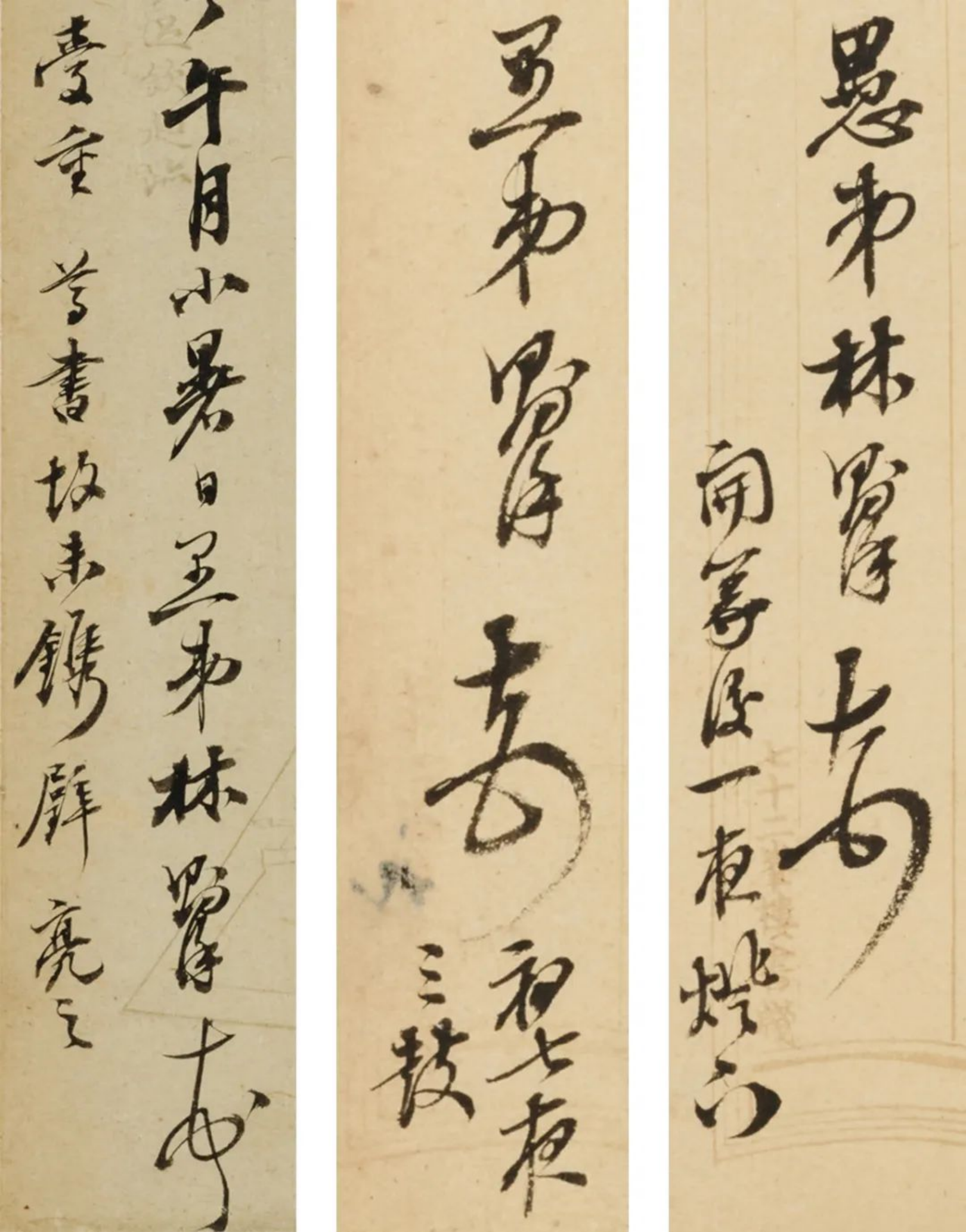

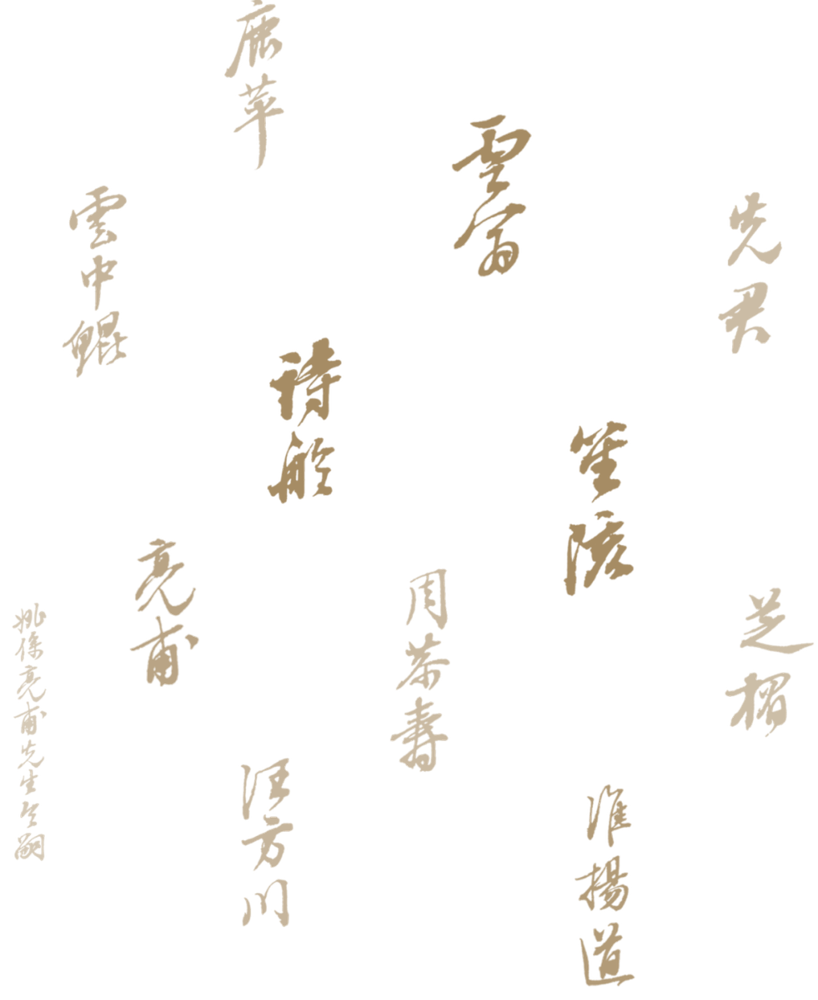

褚德彝题签。陆元鼎、李嘉乐、林钧泽、林灏深、沈瑜庆、尚其亨、张元济、张伯英、姚朋图、许宝蘅、刘世珩、李宣龚、江庸、刘晦之、林步随、梁鸿志、沈觐安、黄懋谦题跋。题跋上款为朱为弼侄孙朱之榛、侄曾孙朱景迈。

上款简介

1.朱为弼(1771~1842),字右甫,号椒堂,茮堂、蕉堂,浙江平湖(今嘉兴)人。嘉庆十年(1805)进士,官至漕运总督。历任兵部主事、河南道监察御史、兵部右侍郎,总督仓场侍郎。殁后入祀乡贤祠。著有《蕉声馆诗文集》《续纂积古斋彝器款识》等。

2.朱之榛(1840~1909),字仲蕃,号竹石,室名常慊慊斋、志慕斋、经注经斋,浙江平湖(今嘉兴)人,朱为弼侄孙。荫生。历官江苏淮扬海河务兵备道。为政江苏凡四十年,历署江苏按察使、布政使。有《常慊慊斋文集》《志慕斋诗集》《刍言》等。

3.朱景迈(1879~?),字象甫,浙江平湖(今嘉兴)人。朱为弼侄曾孙,朱之榛子。官二品顶戴花翎,直隶试用道。民国时曾任监察院监察委员。1920年为其伯曾祖朱为弼刻《蕉声馆集》,附刻其父《常慊慊斋文集》二卷。

题签者简介

褚德彝(1871~1942),原名德仪,字守隅、松窗,号礼堂,别号汉威,浙江余杭(今杭州)人。光绪二十一年(1905)举人。精金石考据,兼工篆刻。有《竹人续录》《金石学续录》《松窗遗印》等。

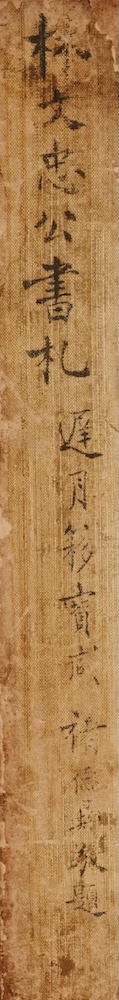

签条:林文忠公书札。迟月簃宝藏,褚德彝敬题。

跋者简介

1.陆元鼎(1839~1908),字春江,号少徐,浙江仁和(今杭州)人。同治十三年(1874)进士。光绪六年(1880)任江苏江宁知县,旋调上海知县,迁泰州知州。此后历任江苏粮储道、江苏按察使、江苏布政使、漕运总督、湖南巡抚、江苏巡抚。

2.沈瑜庆(1858~1918),字志雨,号爱苍,别号涛园,室名与崦楼,福建侯官(今福州)人。林则徐外孙,沈葆桢之子。光绪十一年(1885)举人。历任湖南按察使,顺天府尹,赣、黔、豫布政使及贵州巡抚。“同光体”闽派重要诗人。

3.尚其亨(1859~1920),字惠丞,一字伯恒,号会臣,晚号达庵,奉天海城(今辽宁鞍山)人。平南王尚可喜后裔。光绪十八年(1892)进士,庚子出洋考察“五大臣”之一。曾任福建布政使、山东督粮道、山东布政使。

4.张元济(1867~1959),字菊生,号筱斋。浙江海盐(今嘉兴)人。光绪十八年(1892)进士。曾任清廷刑部主事、总理各国事务衙门章京、南洋公学总理。1916年任商务印书馆经理,1926年任董事长。建国后任上海文史馆馆长。著有《涵芬楼烬余书录》《校史随笔》《张元济日记》等。

5.张伯英(1871~1949),字勺圃、少溥,号云龙山民、东涯老人,室名小来禽馆、远山楼,江苏铜山(今徐州)人。光绪十四年(1888)举人。历任北京政府陆军部秘书、将军府秘书、国务院秘书厅帮办、临时执政府秘书长等。擅书法,精金石碑帖之学。

6.姚朋图(1872~1921),一作鹏图,字柳屏,一字柳坪,号古风,江苏太仓(今苏州)人。清光绪十七年(1891)举人,曾任知县。收藏家,工篆书,精鉴赏,所蓄多善本。著有《扶桑百八吟》《柳坪词》《古风遗草》等。

7.许宝蘅(1875~1961),字季湘,又作继湘,浙江仁和(今杭州)人。光绪二十八年(1902)举人。曾任学部主事、军机章京。入民国,曾任总统府秘书、国务院秘书长、铨叙局局长、内务部次长、故宫博物院图书馆副馆长。1956年受聘为中央文史研究馆馆员。

8.刘世珩(1875~1937),字聚卿,号葱石、继庵、枕雷道人、楚园,室名一琴一砚庐、十五幢亭、聚学轩,安徽贵池(今池州)人。光绪十六年(1890)举人,历任江楚编译官书局总办、江宁商会总理、度支部参议等。有《吴应其年谱》《刘伯宗先生年谱》等。

9.李宣龚(1876~1953),字拔可,号墨巢,室名观槿斋。福建闽县(今福州)人,林则徐外玄孙。光绪二十年(1894)举人,“同光体”闽派后期代表人物,与陈宝琛、郑孝胥、陈衍、林纾、严复等交好。商务印书馆创办人之一。

10.江庸(1878~1960),字翊云,号趋庭,室名澹蘯阁,福建长汀(今龙岩)人。清末留学日本,早稻田大学政治科毕业,奖授举人。曾任京师法政学堂教务长、京师高等审判厅厅长、大理院院长、故宫古物馆馆长等职。建国后任上海文史馆副馆长。

11.刘晦之(1879~1962),名体智,号善斋,安徽庐江(今合肥)人,晚清重臣刘秉章之子,孙家鼐女婿,李经方内弟。曾任晚清户部郎中、大清银行安徽总办、中国实业银行总经理。1935年后闲居上海,专心于金石、文物、古籍收藏。著有《说文谐声》等。

12.林步随(1880~1944),字季武,号寄坞,福建侯官(今福州)人,林则徐曾孙,林拱枢孙。光绪二十九年(1903)进士。曾任清朝留美学生总监督。民国后曾任北洋政府国务院秘书长、铨叙局副局长、币制局副总裁、税务专科学校校长等职。

13.梁鸿志(1882~1946),字众异,别号无畏,室名爰居阁、三十三宋斋,福建长乐(今福州)人,梁章巨曾孙。光绪二十九年(1903)举人,京师大学堂毕业。曾任段祺瑞政府秘书长。1938年任南京伪维新政府行政院长,1940年任汪伪政权监察院长。

14.沈觐安(1901~1975),字剑知,号检翁。福建闽侯(今福州)人,沈葆桢曾孙。民国时任海军司令参谋、海军总秘书。解放后任上海文学会委员。著有《懒眠庵诗文稿》《茧窝残稿》。

15.李嘉乐[清],字宪之、德申,河南光州(今信阳)人。同治二年(1863)进士。曾任江苏按察使、江西布政使。有《仿潜斋诗钞》等。

16.林钧泽[清],福建侯官(今福州)人。林则徐孙,林聪彝第三子。曾任江苏知县。撰《林宾日日记》(福建省图书馆藏),是林氏研究的重要资料。

17.林灏深[清末民国],字朗溪,福建侯官(今福州)人。林则徐曾孙,林拱枢孙。光绪二十一年(1895)进士。历任礼部员外郎、军机章京、学部右参议、学部左参议,宣统三年任弼德院参议。

18.黄懋谦[清末民国],号默园,福建侯官(今福州)人。师从陈宝琛。书法家。闽派诗坛重要人物。宣统元年(1909)拔贡。历任学部普通司行走、京师大学堂监学、教育部主事、广西巡按使署秘书、政事堂主事。

沈瑜庆(林则徐外孙)、林钧泽(林则徐孙)、林步随(林则徐曾孙)、梁鸿志、李宣龚(林则徐外玄孙)、沈觐安(林则徐外玄孙)、林灏深(林则徐曾孙)、黄懋谦、江庸等。

陆元鼎(1839~1908),字春江,号少徐,浙江仁和(今杭州)人。同治十三年(1874)进士。光绪六年(1880)任江苏江宁知县,旋调上海知县,迁泰州知州。此后历任江苏粮储道、江苏按察使、江苏布政使、漕运总督、湖南巡抚、江苏巡抚。

沈瑜庆(1858~1918),字志雨,号爱苍,别号涛园,室名与崦楼,福建侯官(今福州)人。林则徐外孙,沈葆桢之子。光绪十一年(1885)举人。历任湖南按察使,顺天府尹,赣、黔、豫布政使及贵州巡抚。“同光体”闽派重要诗人。

林钧泽[清],福建侯官(今福州)人。林则徐孙,林聪彝第三子。曾任江苏知县。撰《林宾日日记》(福建省图书馆藏),是林氏研究的重要资料。

林步随(1880~1944),字季武,号寄坞,福建侯官(今福州)人,林则徐曾孙,林拱枢孙。光绪二十九年(1903)进士。曾任清朝留美学生总监督。民国后曾任北洋政府国务院秘书长、铨叙局副局长、币制局副总裁、税务专科学校校长等职。

林灏深[清末民国],字朗溪,福建侯官(今福州)人。林则徐曾孙,林拱枢孙。光绪二十一年(1895)进士。历任礼部员外郎、军机章京、学部右参议、学部左参议,宣统三年任弼德院参议。

黄懋谦[清末民国],号默园,福建侯官(今福州)人。师从陈宝琛。书法家。闽派诗坛重要人物。宣统元年(1909)拔贡。历任学部普通司行走、京师大学堂监学、教育部主事、广西巡按使署秘书、政事堂主事。

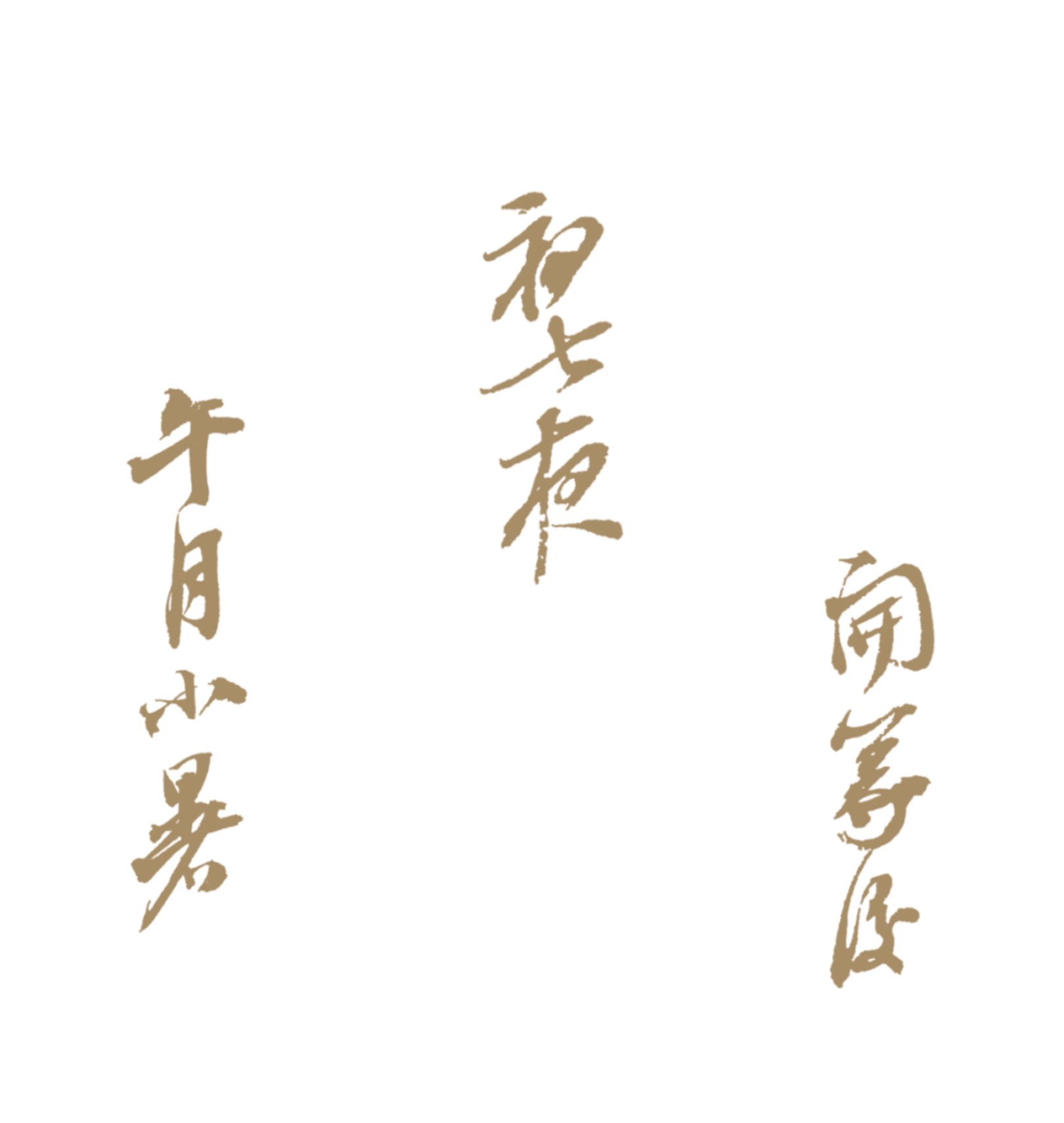

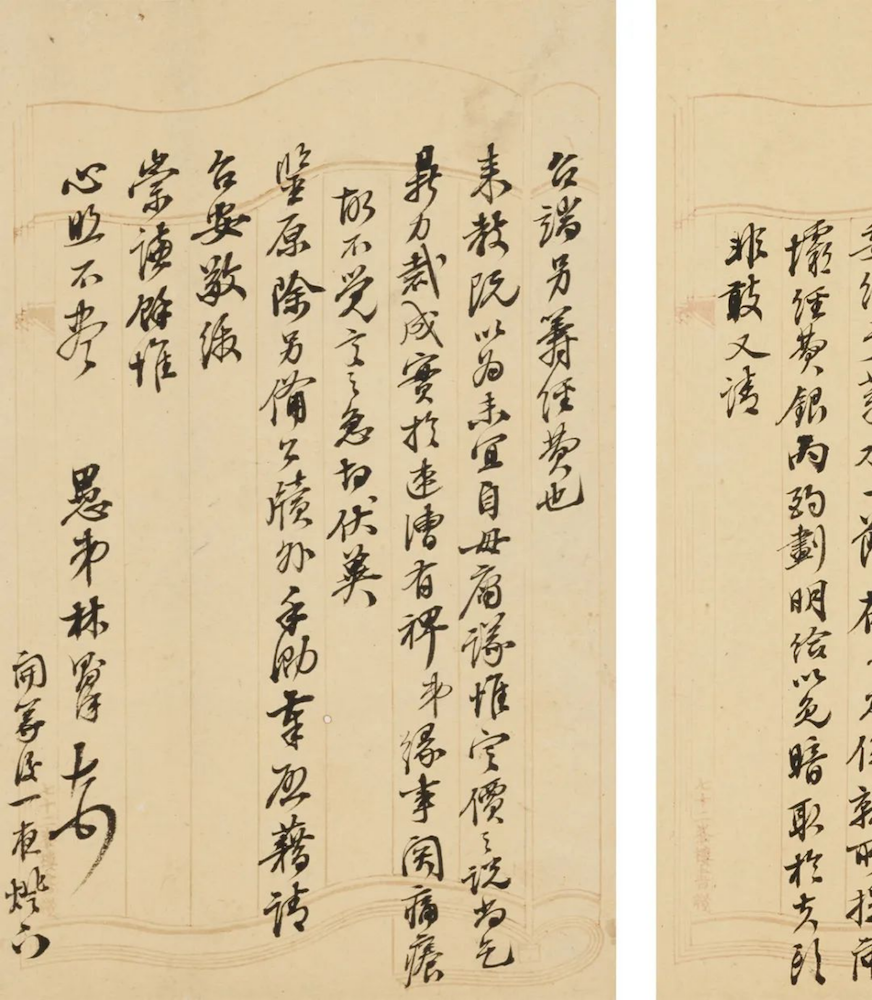

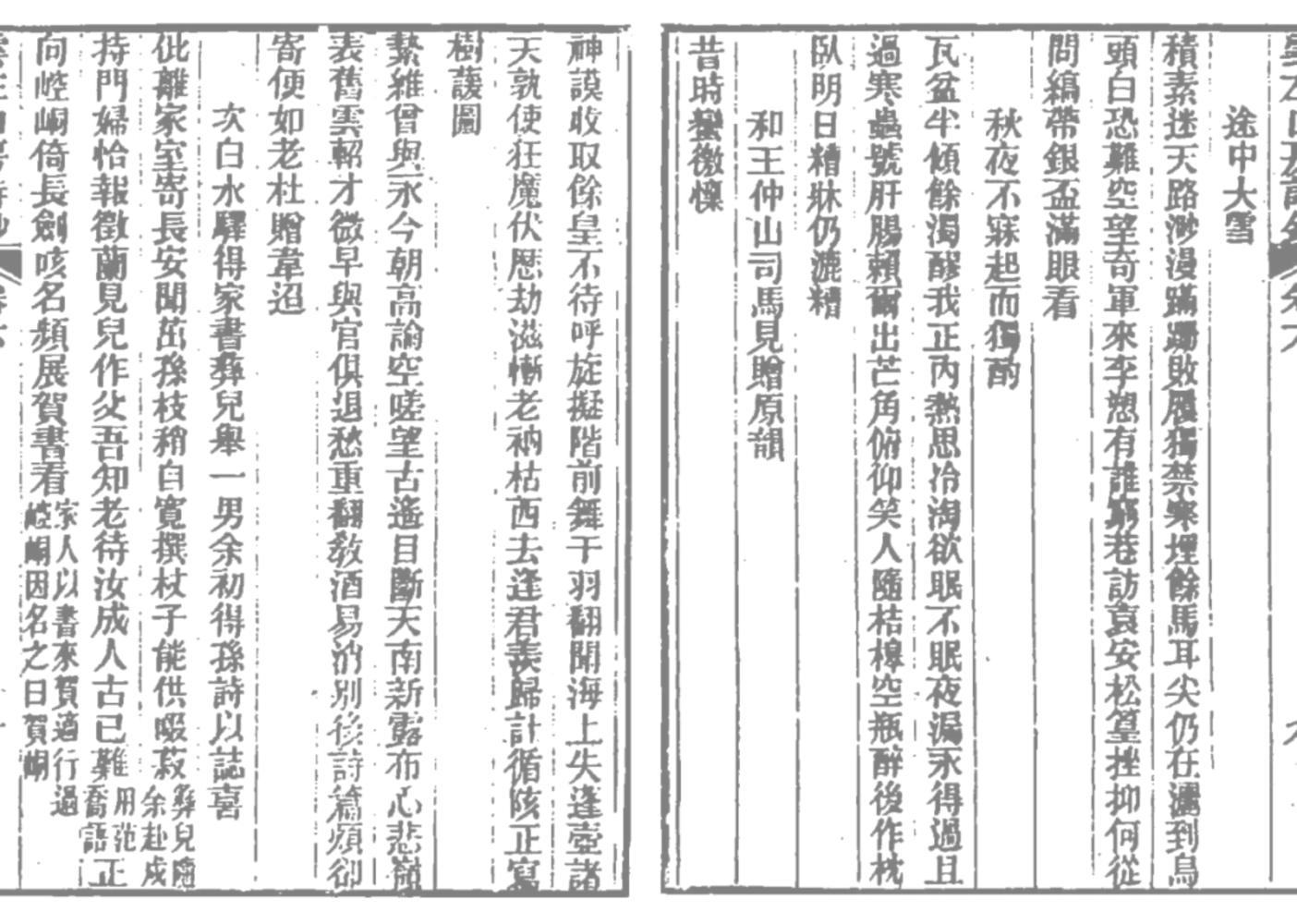

信札三通,以下以落款时间分别简称

“开篆后”、“初七夜”、“午月小暑”

“开篆后”“初七夜”二通长信均作于道光十五年(1835),煌煌三千言,是市场所见篇幅最长的林则徐信札,极为珍罕。

写信时,林则徐已在江苏巡抚任上三年(驻在苏州),朱为弼则系上任伊始的漕运总督(驻在淮安),二者对苏省漕运总负其责。

据王鎏《钱币刍言续刻》毛应观序:“江南漕务……当林少穆制军抚江苏时……自甲午(1834)冬至乙未(1835)春,无日不究心于此”。毛时任娄县知县,为林则徐直系下属,其所言1835年春林无日不究心漕务当非虚言。

林则徐一生中的重大转折是鸦片战争,而在江苏巡抚任上五年,即兼圻两广之前,是其政治重心由经济民生向捍卫民族骨格转向的重要过渡时期。

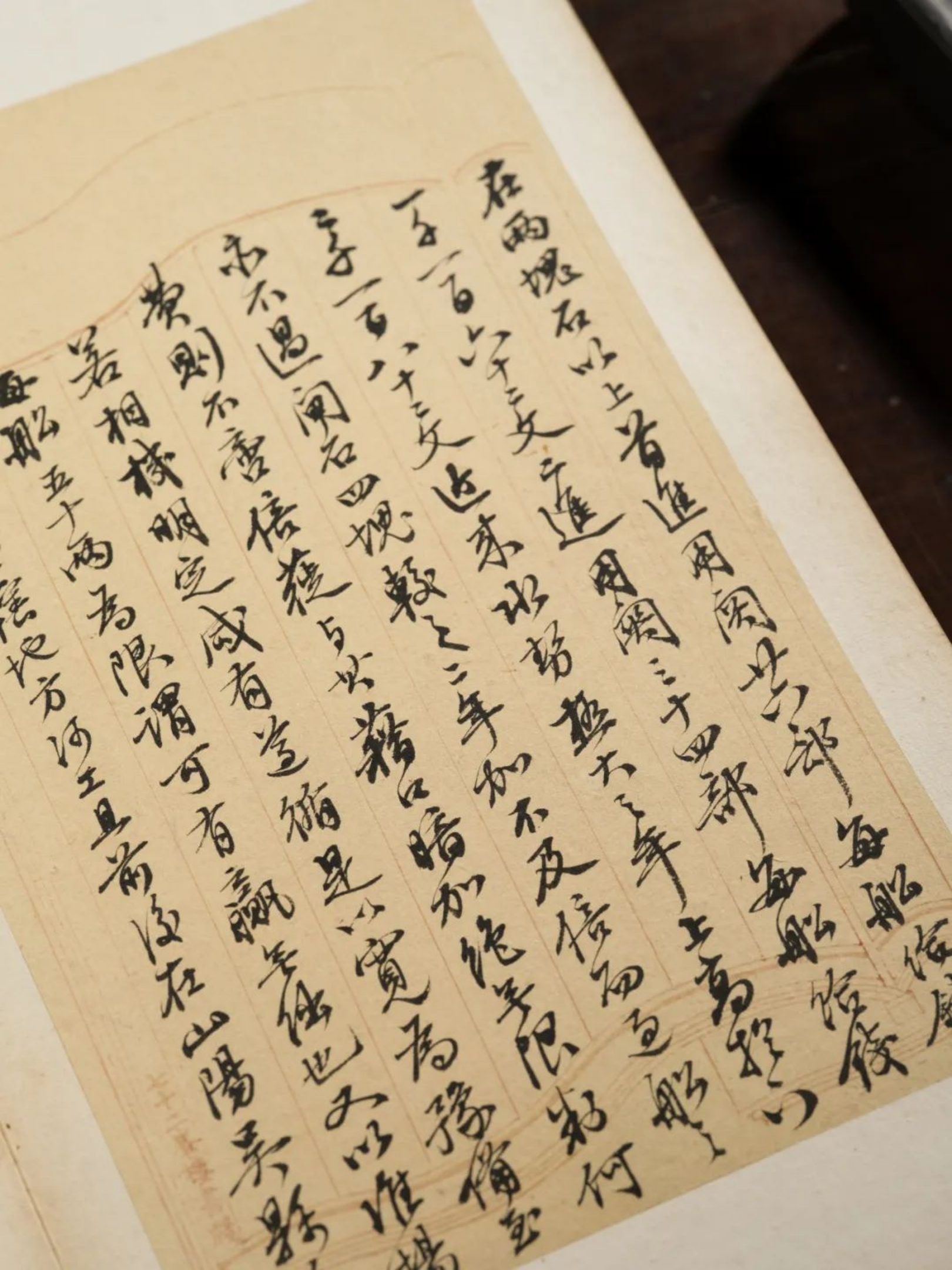

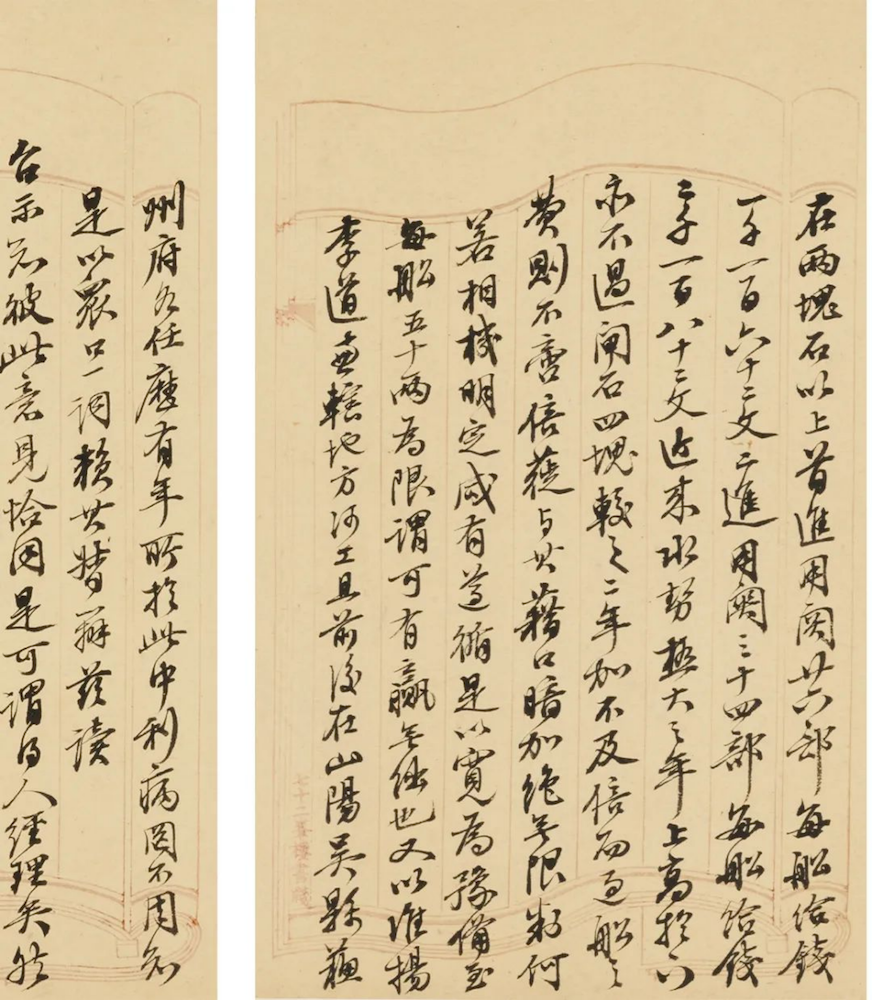

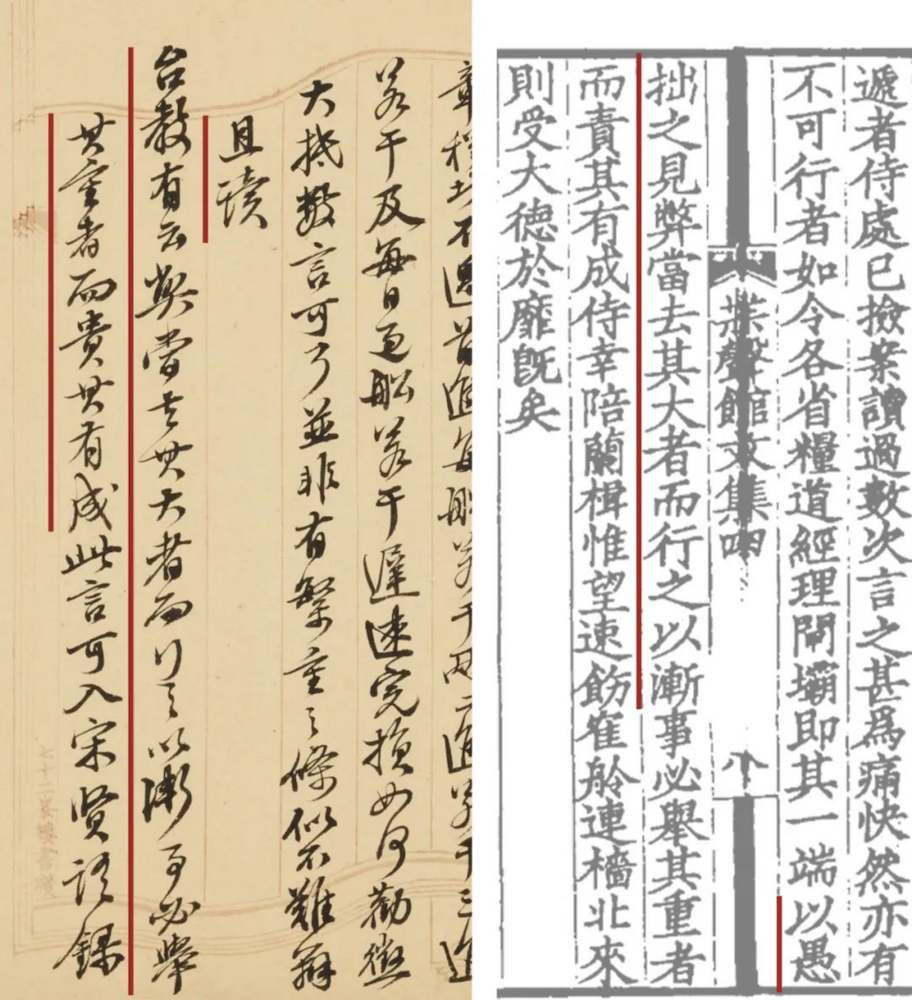

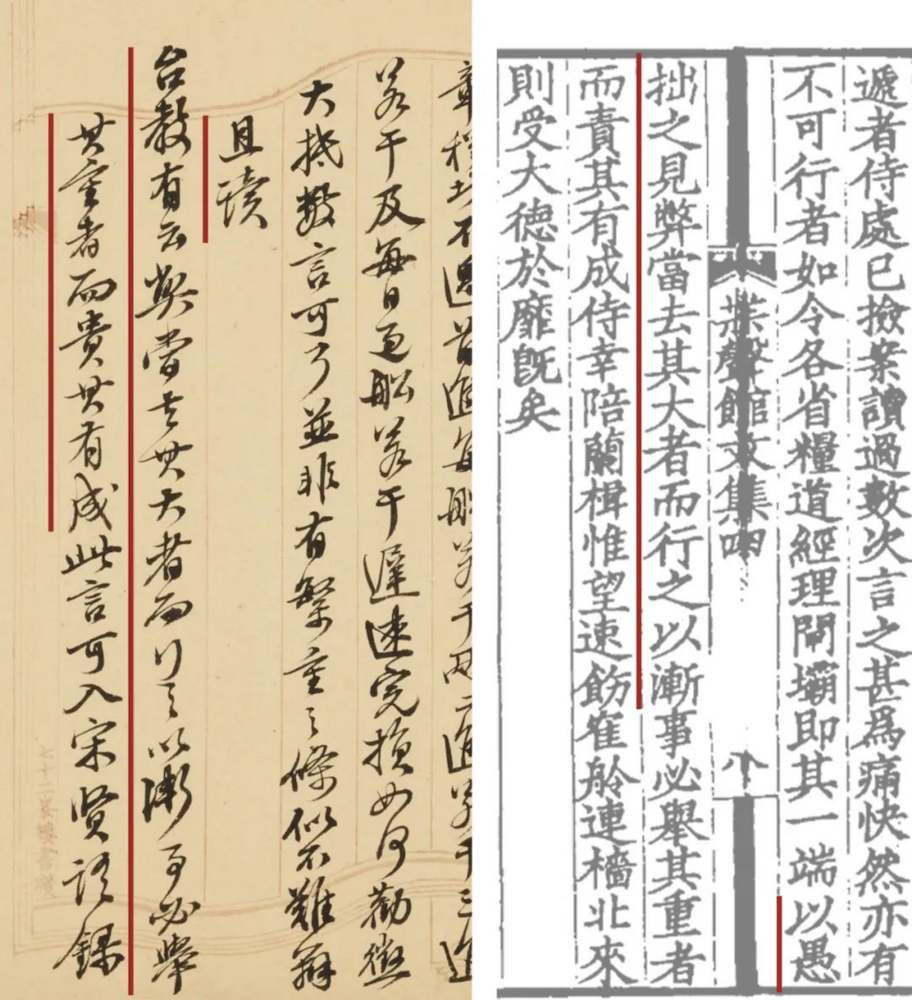

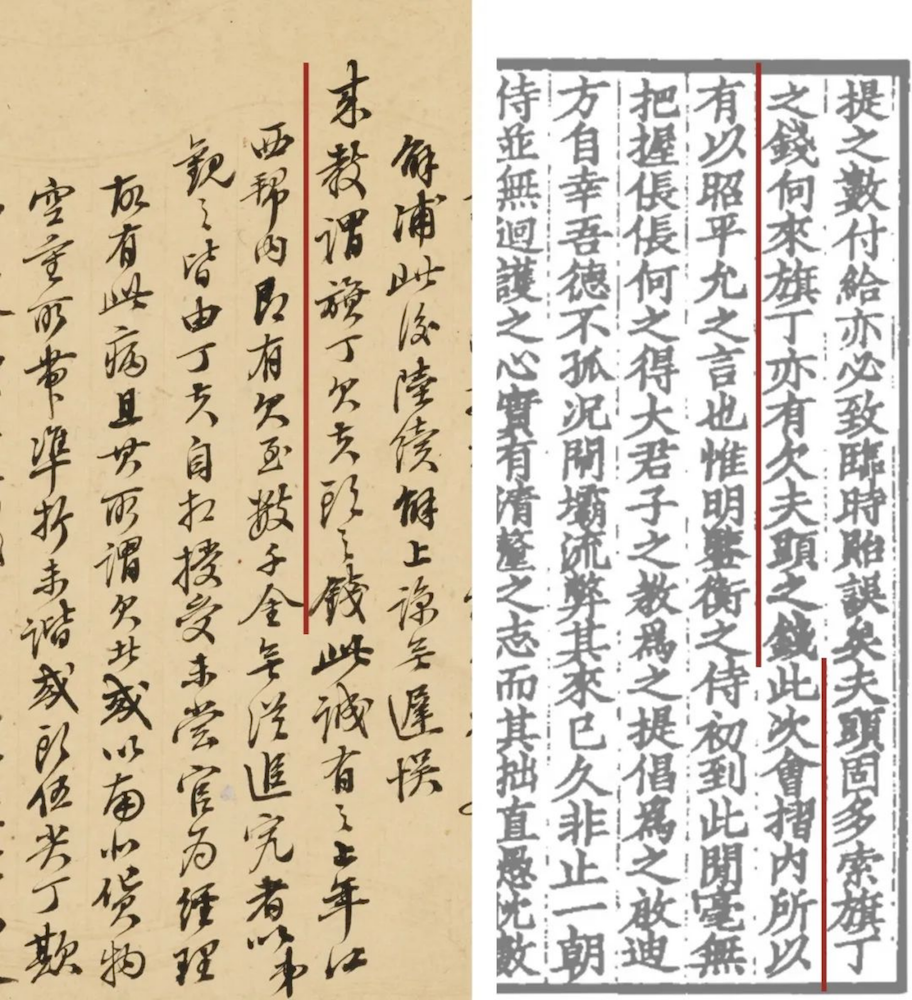

在信中,林则徐指出漕船连年稽迟的症结在于闸坝经费管理混乱,官员、胥吏与夫头通过暗箱操作层层加码,导致“过船之费”较道光二年木榜标准增加数倍,并认为“旗丁欠夫头之钱”的痼疾在于“未尝官为经理”。

这与四年后(道光十九年)其在《体察漕务情形通盘筹划折》中以“县督帮收”替代“官收官兑”的主张略有异同,或可视为林氏早期筹改运法的揭橥,是研究林则徐漕务改革思想、晚清漕运体制真实状况的重要文献。

来教谓旗丁欠夫头之钱,此诚有之,上年江西帮内,即有欠至数千金无从追究者。以弟观之,皆由丁夫自相授受,未尝官为经理,故有此病。

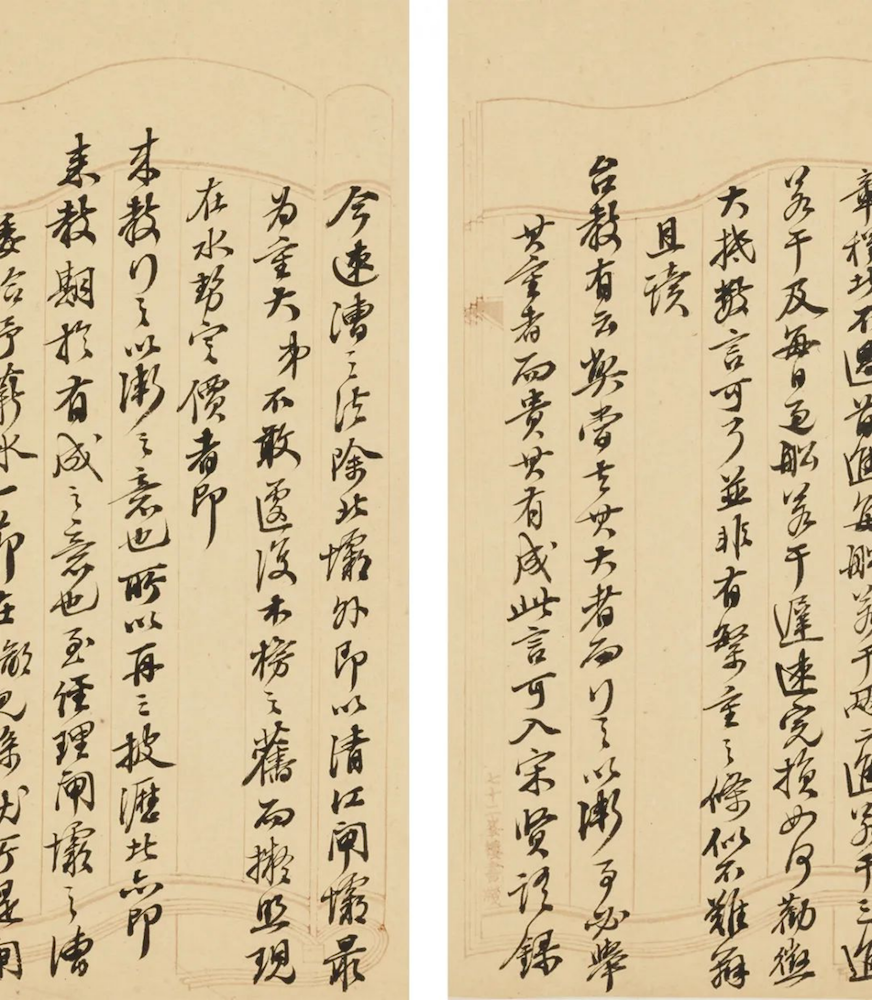

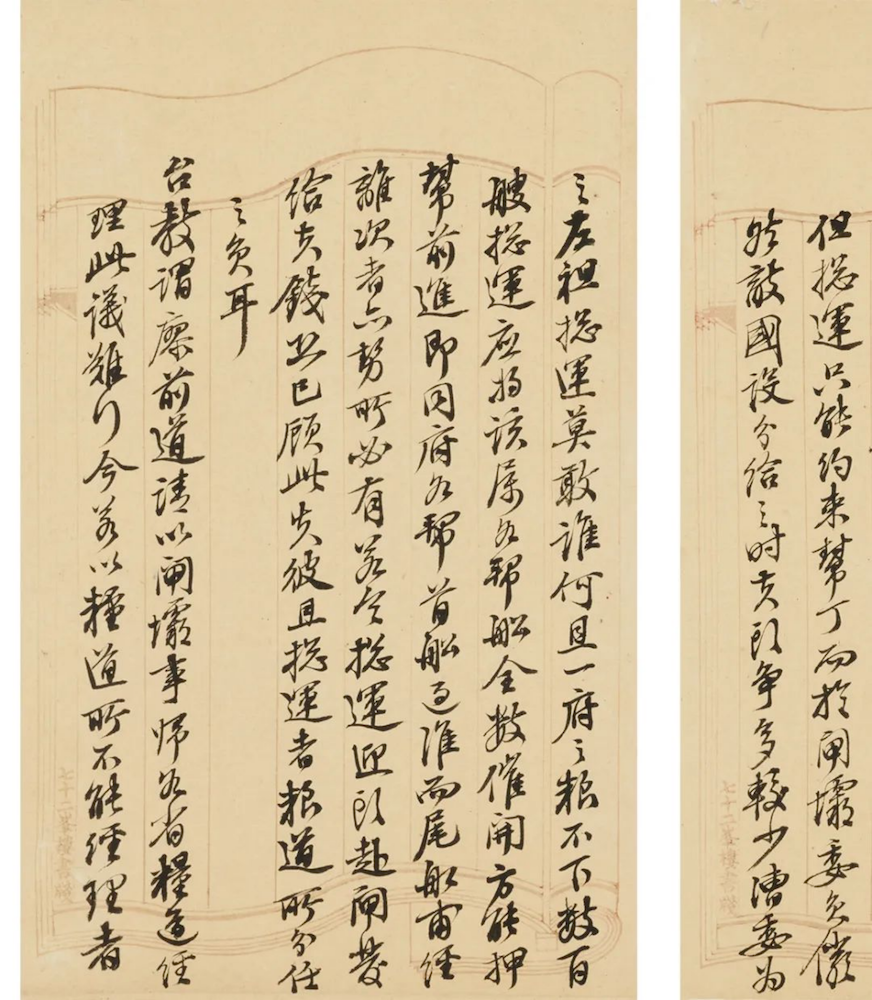

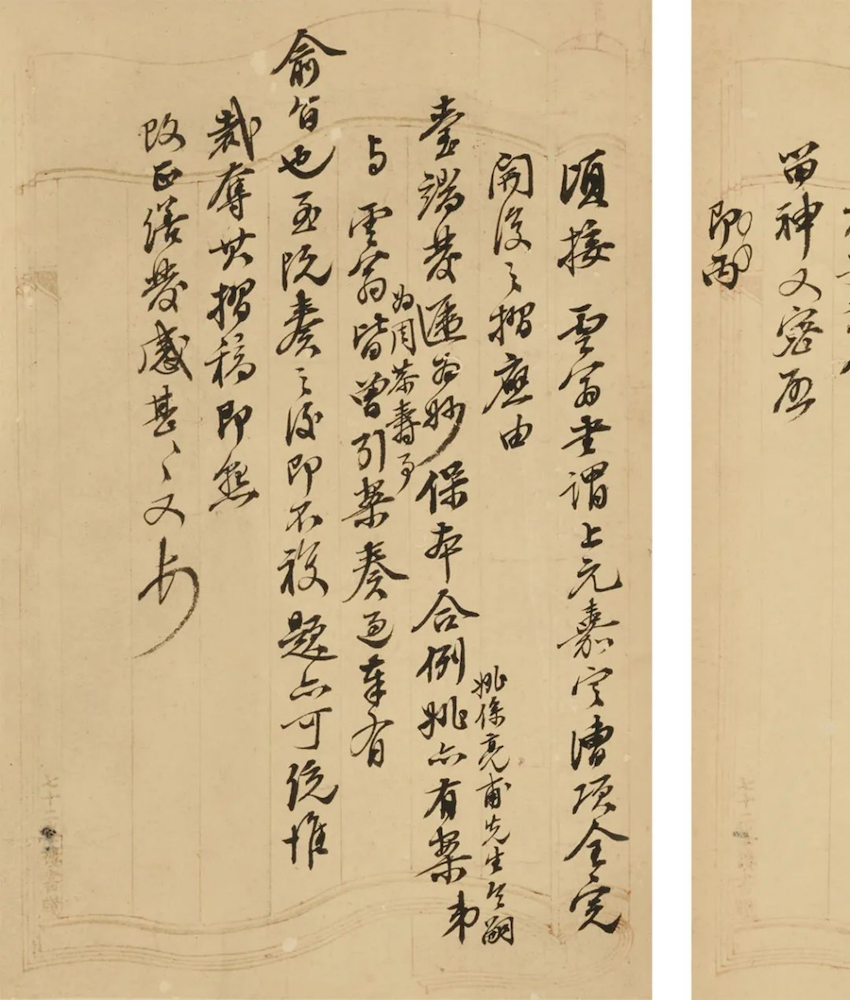

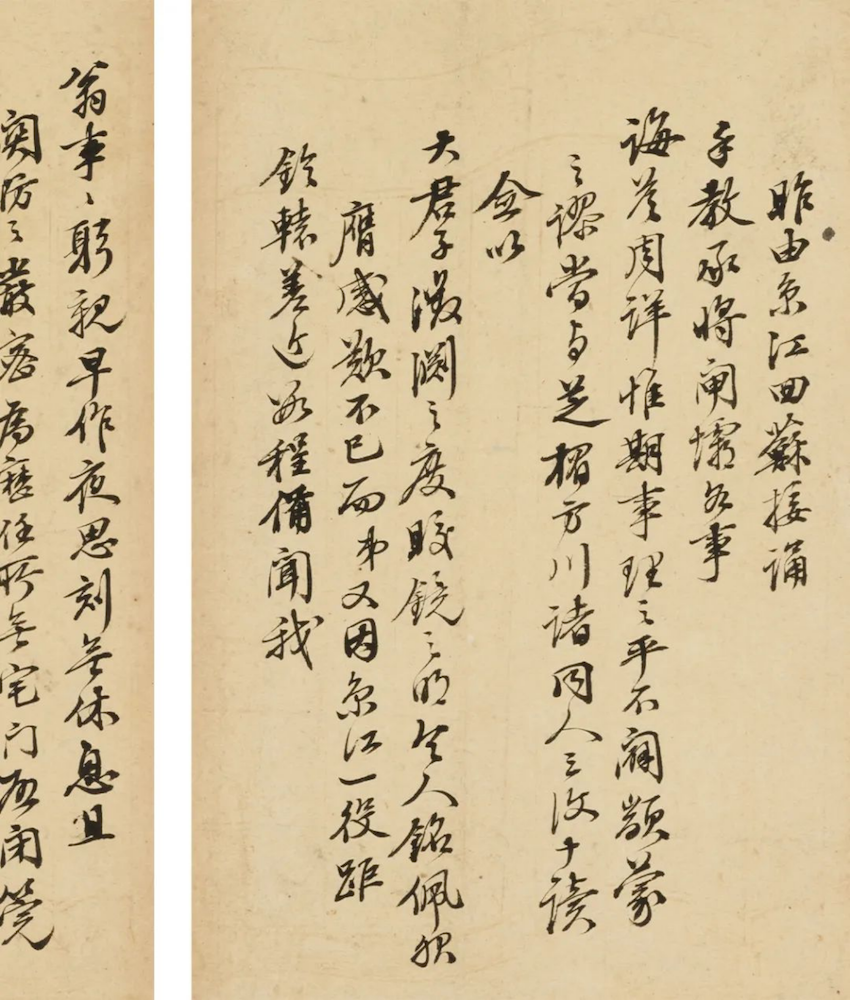

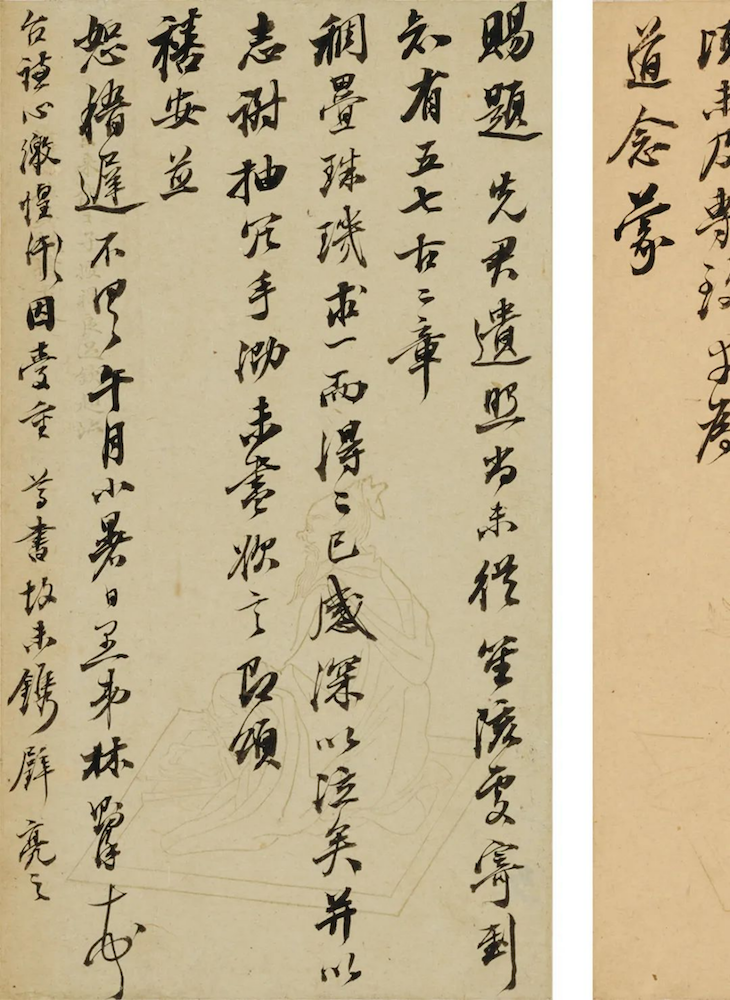

《蕉声馆文集》刊朱为弼致林则徐信札三通,分别题为《答林少穆中丞书》《再答林少穆中丞书》《致林少穆中丞书》(以下简称《答林》《再答林》《致林》),并附入林氏“初七夜”一通。

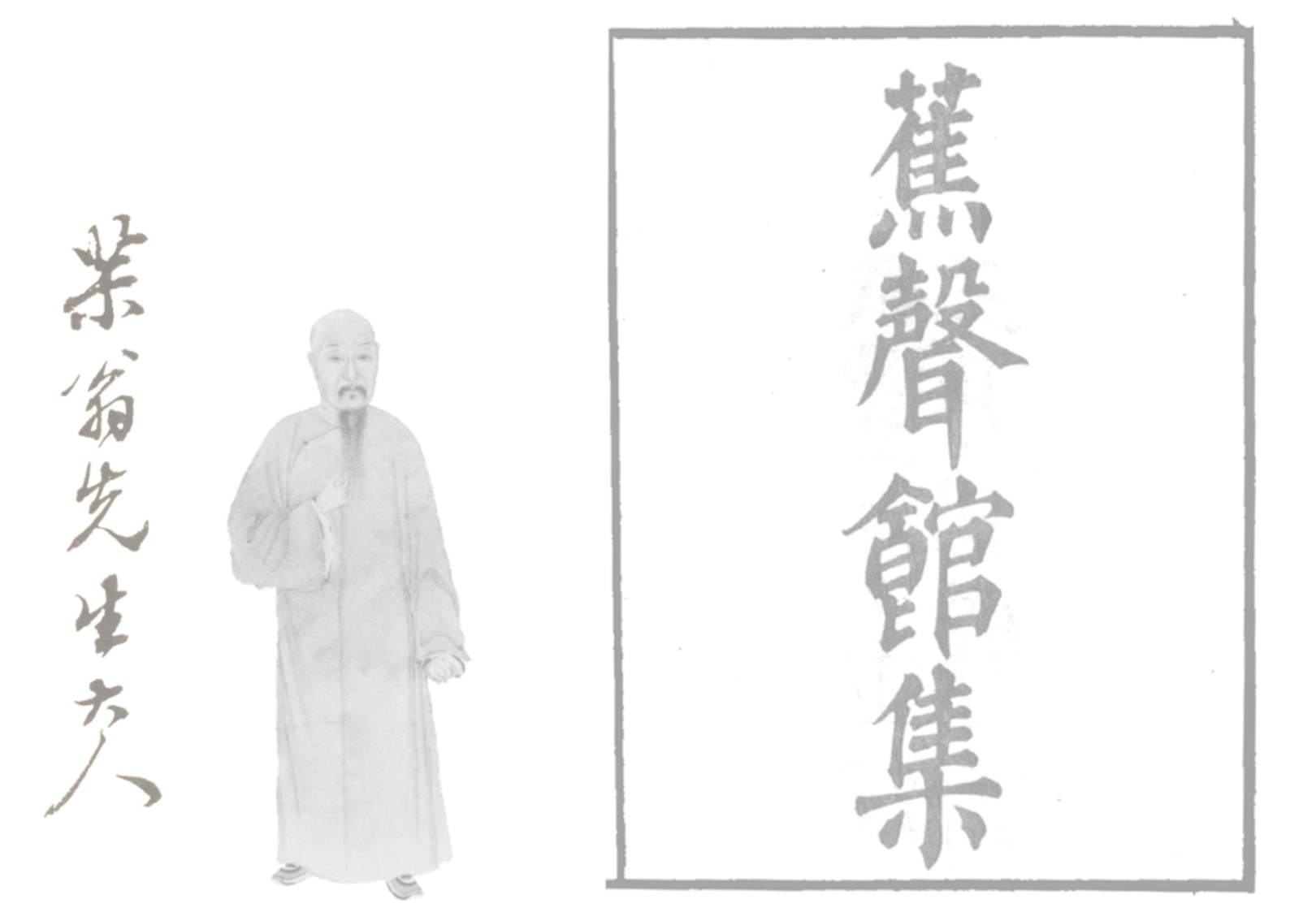

朱为弼(1771~1842)

字右甫,号椒堂,茮堂、蕉堂,浙江平湖(今嘉兴)人。嘉庆十年(1805)进士,官至漕运总督。历任兵部主事、河南道监察御史、兵部右侍郎,总督仓场侍郎。殁后入祀乡贤祠。著有《蕉声馆诗文集》《续纂积古斋彝器款识》等。

《蕉声馆文集》

经对勘可知,“开篆后”为《答林》的覆信,“初七夜”为《再答林》的覆信。林、朱往来书信的创作顺序依次为:《答林》、“开篆后”、《再答林》、“初七夜”、《致林》。

诸信彼此连缀,前后呼应,脉络清晰,对读之下,可极大拓展对林氏长信二通的释读空间。兹将信札创作的具体情形推论如下:

“开篆后”(左)信中,“承示闸坝经费,祗宜随时酌行,不必明定数目,‘若明定则木榜废矣。木榜可废,新章独不可废乎?’如此明快之论,弟方服膺敬志”。与《答林》(右)中“所有每船二十两及五十两之说,似可不为明定,若明定则木榜废矣。木榜可废,新定章程独不可废乎?”相合;

“来教谓‘夫头所索之费,衙门吏役分之,不肖委员分之,头伍尖丁分之,无籍棍徒又分之’”,与《答林》中“夫头所索之费,衙门吏役分之,不肖委员分之,头伍尖丁分之,无籍棍徒又分之,所费安得不逐渐增多乎?”呼应;

“且读台教有云:‘弊当去其大者,而行之以渐;事必举其重者,而责其有成’”,所引内容,即出自《答林》信尾“以愚拙之见,弊当去其大者,而行之以渐;事必举其重者,而责其有成”原句。

综上,可确证“开篆后”为《答林》覆信。

考清明各级官署有岁末封印停办公事、新年后再恢复办公的惯例,分别谓之“封篆”“开篆”(又称“封印”“开印”)。

清制,封篆时间在腊月十九至二十二日四天内,开篆时间在新正十九、二十、二十一三天内。又,朱在《答林》中提及“侍出都以前……”,当指离京赴任事,查朱于道光十四年十一月十一日受命为漕运总督;

加之信中有“即日发回,以便开印前缮发”语,结合《再答林》中“侍初到此间”可知,《答林》作于道光十四年末至十五年初;而“开篆后”信中指明朱信为“日昨奉到”,即开篆之日,故《答林》大致作于正月。

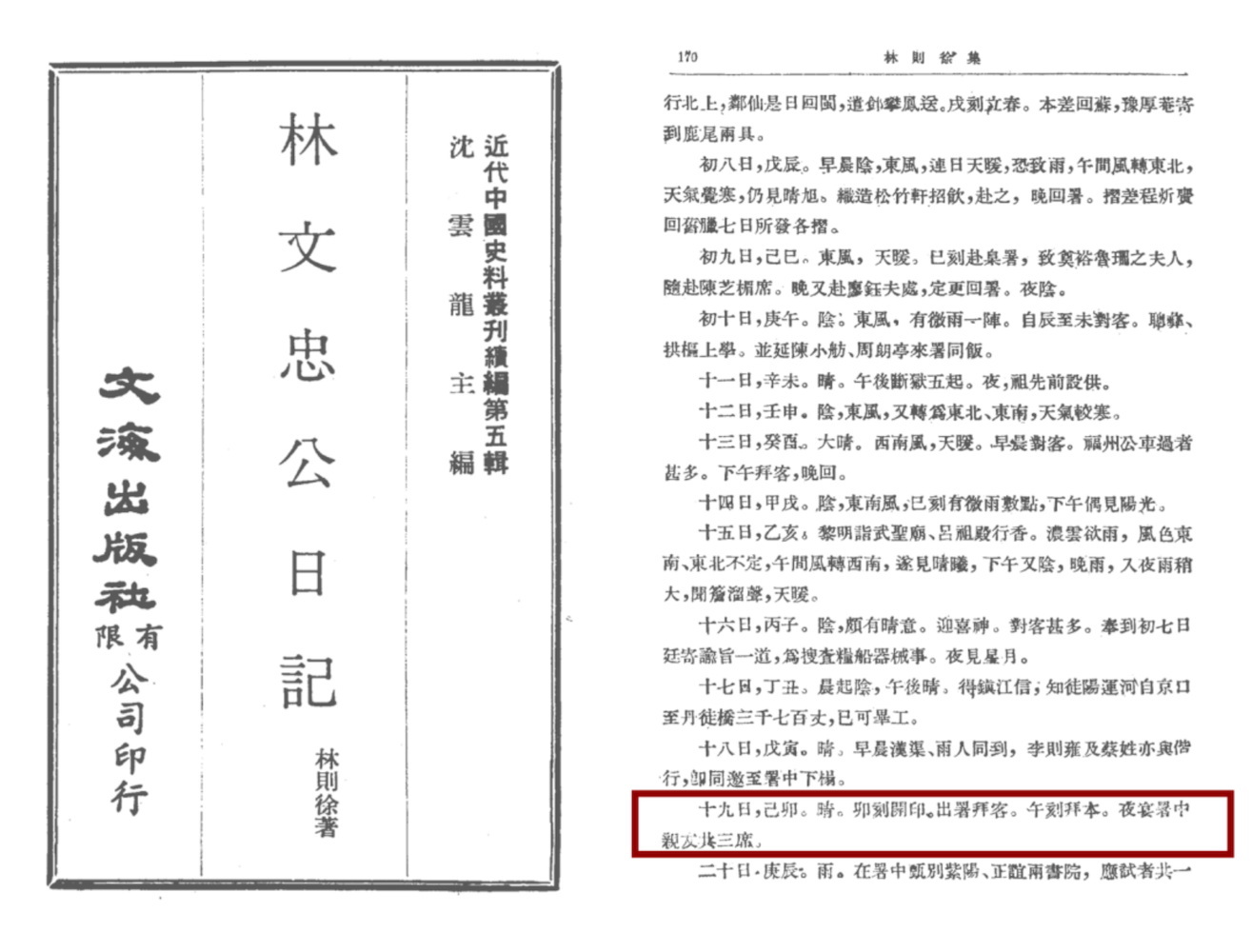

《林文忠公日记》十五年正月十九日载“卯刻开印”

检《林则徐日记》十五年正月十九日载“卯刻开印”,则“开篆后”一信作于十五年正月二十日(1835年2月17日)。

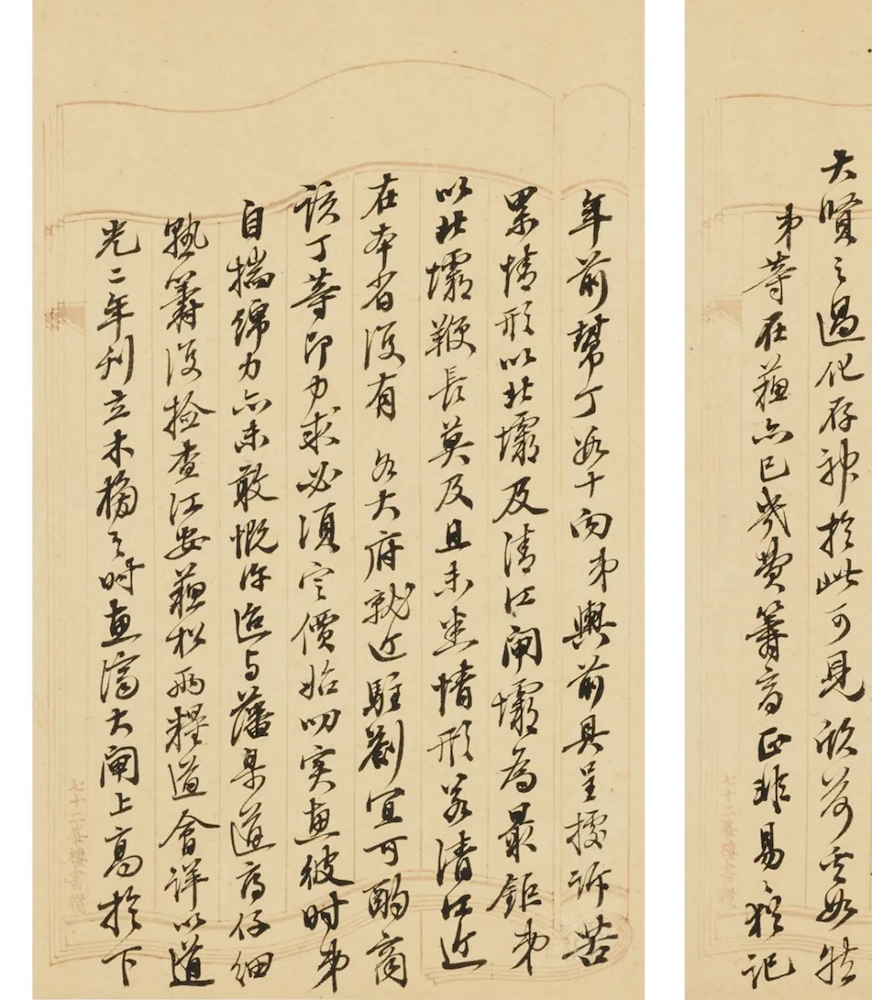

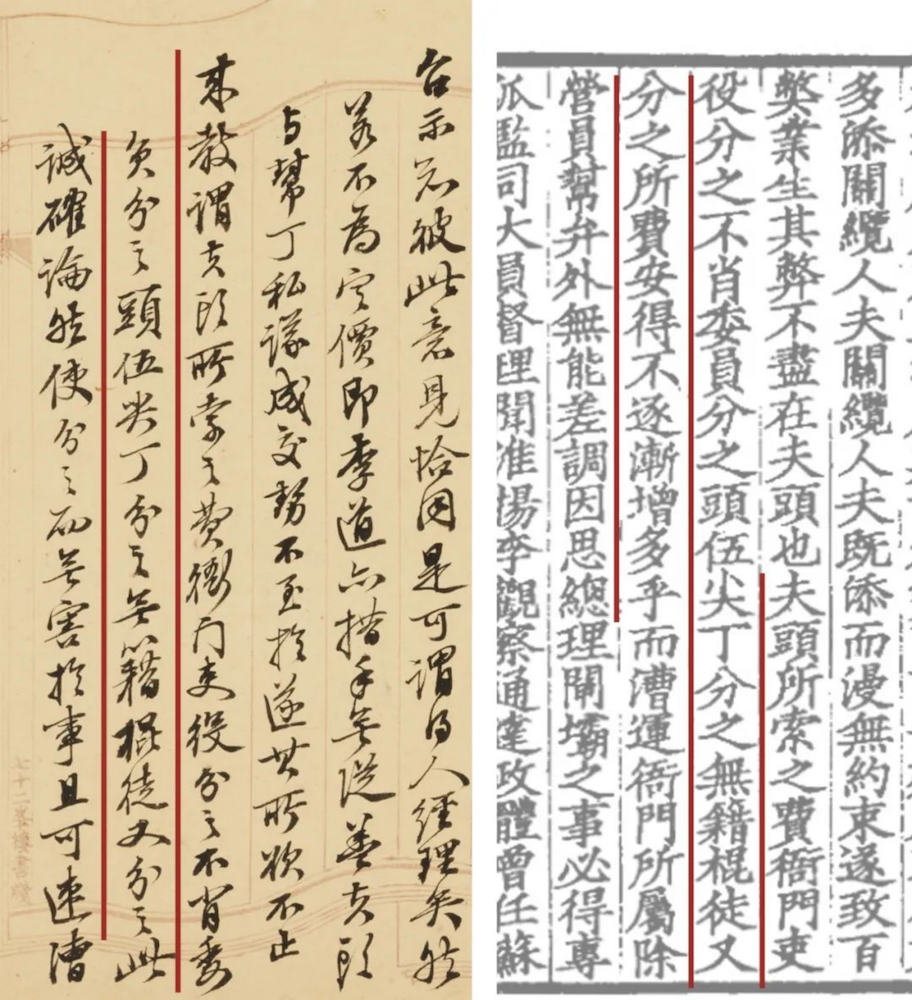

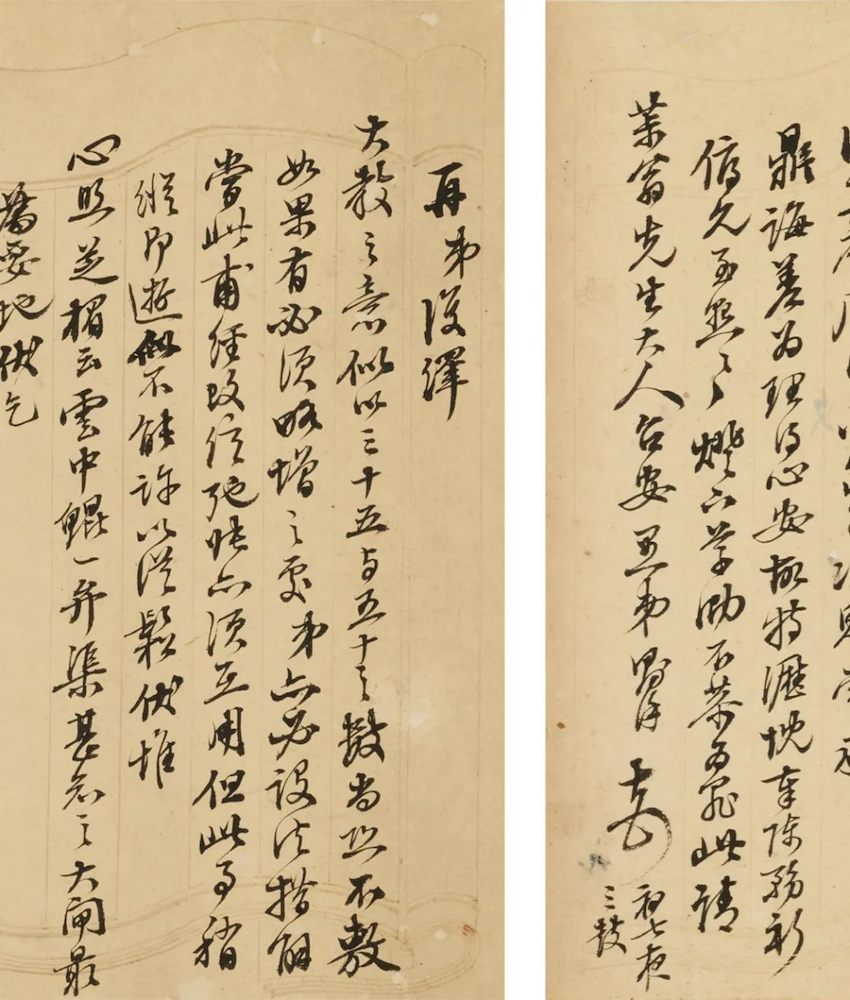

“初七夜”信中,“细绎台谕,闸坝官为经理之说,似可俯从,而惟欲得首进搃运一员先行到淮,为李道之助,并承指明镇江善倅可以帮办”,与《再答林》中“淮阳李道究系河员……若责其一人经理,设有迟误,谁任其咎?……或饬令首进总运一人,先期来淮帮办,使李道得收指臂之助,如镇江善通判即可”相合;

“来教谓‘旗丁欠夫头之钱’”,与“夫头固多索旗丁之钱,向来旗丁亦有欠夫头之钱”呼应;

“卫备中杨、余、邱、张皆贤,而杨为最”,所及卫守备四人均以姓氏代之,与《再答林》中“所有侍处调淮办事卫守备,惟以杨寿春一人,其余克钧自行来淮而留之,张熊飞、邱可钧本在淮。四员中,以杨为最,余、张、邱次之”相照;

“如来教所谓‘大同小异,仍无戾于和衷’者,真大公无我之言”,与《再答林》中“虽不敢自附于君子,然大同而小异,仍无戾于和衷”相契。

综上,可确证“初七夜”为《再答林》覆信。

至《再答林》信中“不分畛域”“刻下众丁已领银旺兑”与“开篆后”中“故不敢畛域相视”“今幸众丁尚皆如约已领银矣,已旺兑矣”分别对应,可知《再答林》为“开篆后”之覆信,兹不赘述。

而《再答林》起首道“日昨接奉手教”,可知朱氏此信应作于正月二十日后数日(以清末官邮效率计)。同理,据该信起首“昨由京江回苏,接诵手教”可知其亦作于正月二十日后未久。

检《日记》,林于十五年正月二十二日“即登舟为徒阳运河验工之行”,此后在镇江(即京口)盘桓数日,二月初二日“丑刻开舟回苏”,初五日“晚抵署”。至“初七夜三鼓”(即子夜)写信时,林称昨日才“接诵手教”亦合情理。则“初七夜”一信作于十五年二月初七日(1835年3月5日)。

另,信尾林谈及接陶澍函称“上元、嘉定漕项全完”,拟为姚氏上开复折。

检《全集》,十五年二月十二日,陶澍、朱为弼、林则徐联名上《知县经征漕粮续报全完请开复留任折》,曰:“经征未完五分以上之署嘉定县事嘉定县县丞姚大成、未完六分以上之上元县知县保先烈,均照例革职……请将姚大成援案开复留任”。此折缮发时间适在此信写作后五日。

再,“初七夜”末页有“似以三十五与五十之数,尚恐不敷”,其中“三十五”“五十”,与《再答林》中“如粮道所议,首进每船提银三十五两,二进每船提银五十两”相照,当指漕粮短途和长途运输过程的耗银。

有趣的是,此页末尾有林氏笔嘱“密启,即丙”,而《蕉声馆文集》反而将此札錾布,或为朱氏后人误将此页归入正月二十日信札(“开篆后”)所致。

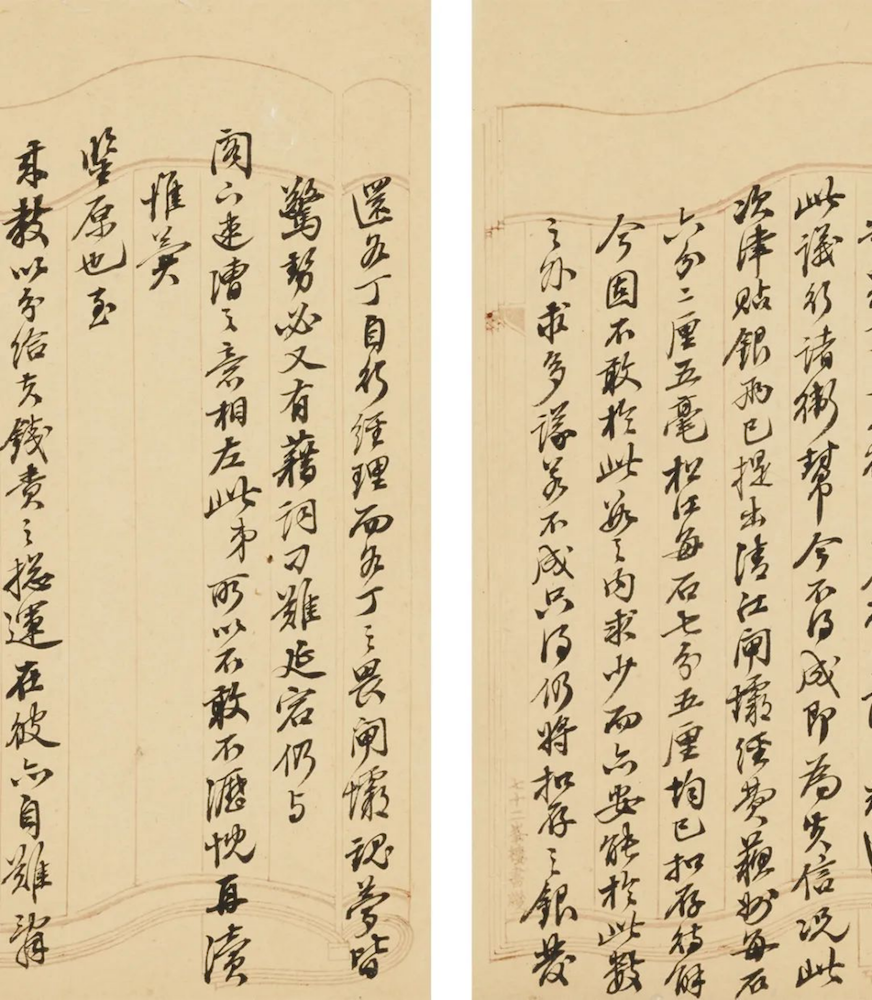

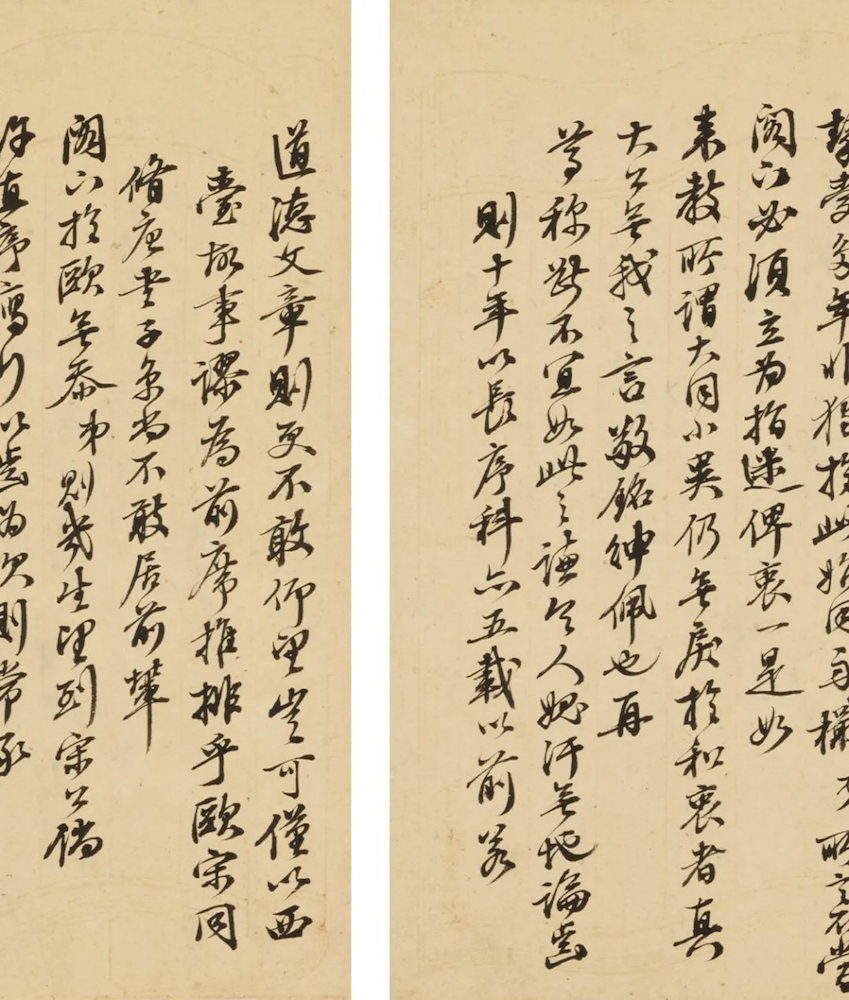

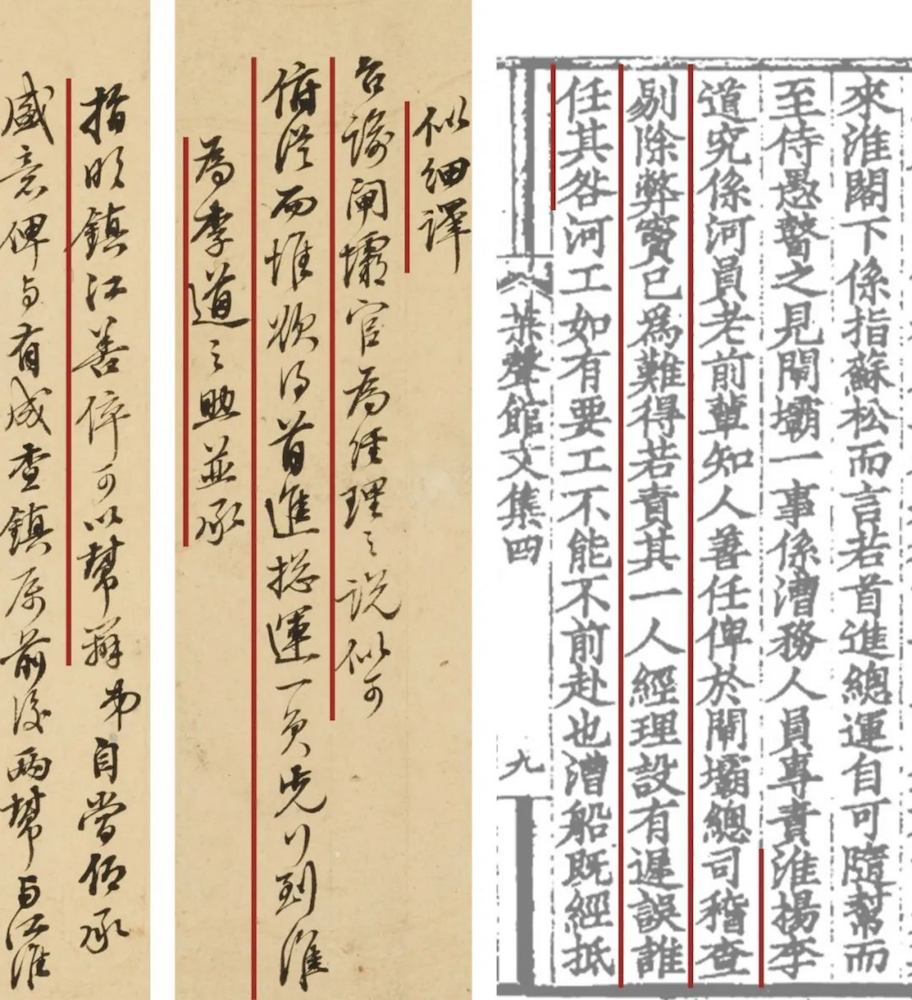

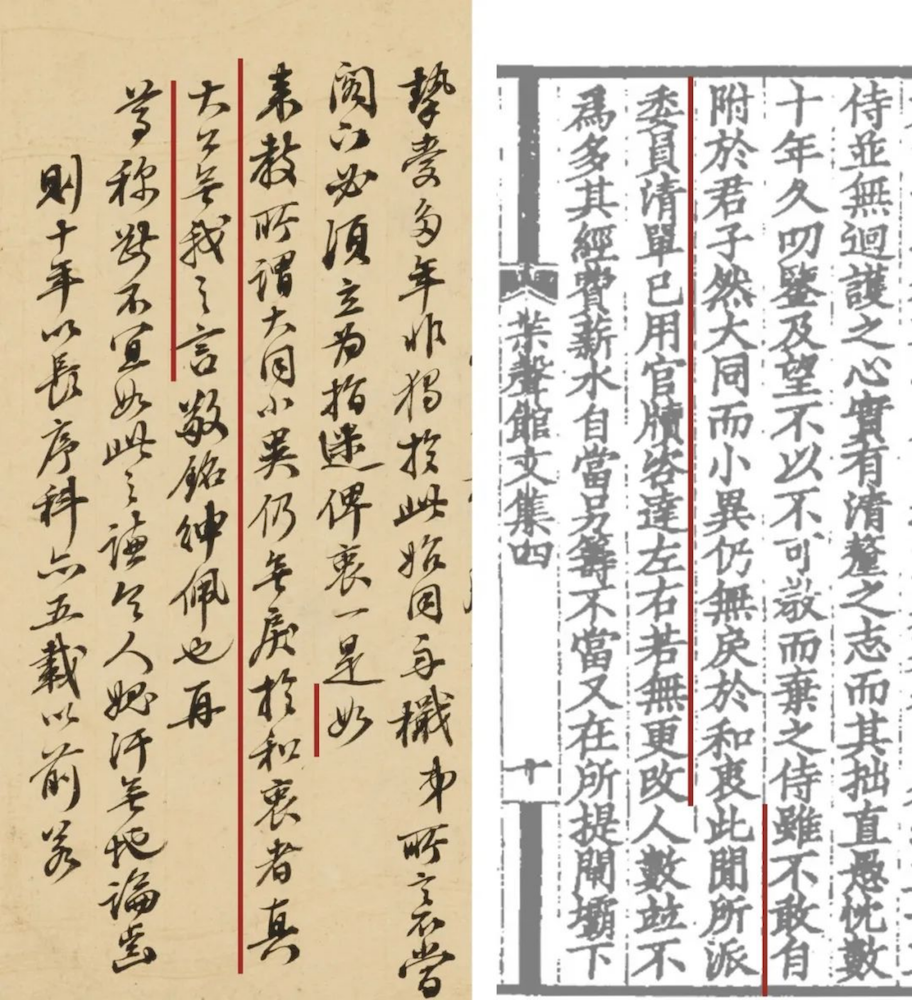

此信一反林氏书札中常见的家国同构或经世致用的风格,谈到忆旧游、会旧友、赠书画、酬诗章等清丽内容,颇可宝贵。

信中,林谓“鄂城数月,既值沮洳之忧,筹赈筹防,意难自慊”,写信时已“量移来汴”。检《林则徐年谱长编》,道光十年六月二十九日,林受任湖北布政使;

八月二十日,抵鄂任;十一年二月九日,交卸楚藩职任;二十九日至河南省城就任布政使。《年谱》与林信中所述时间一致。

据万年历,十一年小暑在五月廿九日(1831年7月8日)。检《林则徐全集》,十年九月二十日有《致杨庆琛》,告知到楚藩任后情况,函云:“此时亟须修复溃防,而闾阎力不能支,不得不筹饷借给,日来正为此事滋用皇皇耳”与信中“沮洳之忧,筹赈筹防”情形吻合。

信首林谓“一别弥载”,即一年之期。查十年正月,林父丧服阕,返京觐见并候缺;六月,在京与张维屏、朱为弼等诗酒集会。

张在《松心杂诗 · 松心宴诗集》中有诗序云:“庚寅六月十三日,潘星斋待诏招同卓海帆(秉恬)朱椒堂(为弼)两京兆、林少穆(则徐)方伯……集寓斋即事有作”。朱、林此次集会时间至写信的五月廿九日恰好“弥载”。

再,信中林称“比忻闻荣转银台”,“银台”为通政司别称,查朱氏履历有“十一年,补通政司副使”(《蕉声馆文集》卷首),与信文相合。

值得一提的是,林在信末探问“诗舲常晤否”,所及“诗舲”即其在京好友张祥河。林与张、朱二人同为宣南诗社成员,彼此声气相投,以是信札开篇即有“忆旧岁此时,浮瓜沉李,读画评书,犹昨日事耳”的感喟,“旧岁此时”或即庚寅六月十三日雅集。

信中涉及人物有:

林宾日(先君)、陶澍(云翁)、蒋立镛(笙陔)、张祥河(诗舲)、李鸿宾(鹿苹)、姚祖同(亮甫)、陈銮(字芝楣)、李国瑞(淮扬道)、汪方川(松江知府)、周恭寿(宝山知县)、姚大成(嘉定县丞)、云中鲲(江淮七帮千总)等。

此册涉及人物颇为丰富。其中,陶澍时任两江总督,且与林、朱、张祥河同为宣南诗社成员;张祥河,道光八年曾出任福建乡试副考官,与在闽守制的林则徐过从尤密;蒋立镛为林则徐同榜状元;陈銮时任江苏布政使,以后升任江苏巡抚,在林广东禁烟期间代其署理两江总督。

漕运作为清代政治、经济、社会的缩影,其运作直接联动京畿经济命脉与国家治理根基。运河的衰没,是清帝国由盛转衰的表征。

嘉道时期,有漕省份民情愈发汹汹,社会动荡。林自调任苏抚后,曾四次主持办理冬漕,对渐至积重的漕运弊端有着深刻认识,其认为江苏额漕之重、流弊之深,甲于他省,主张改革运法。

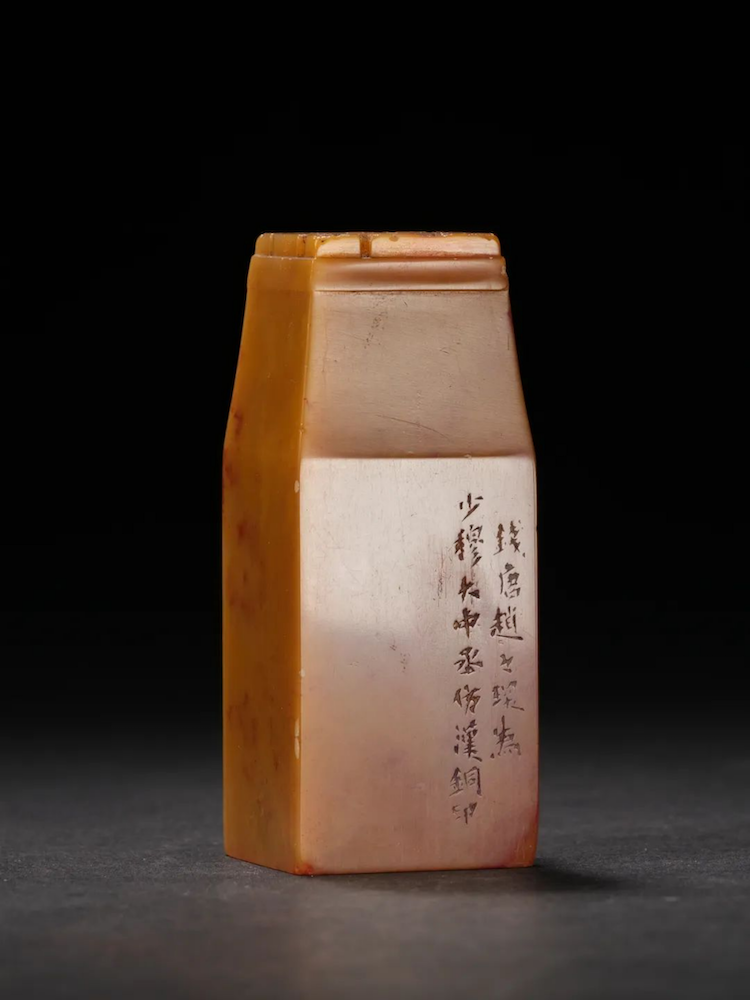

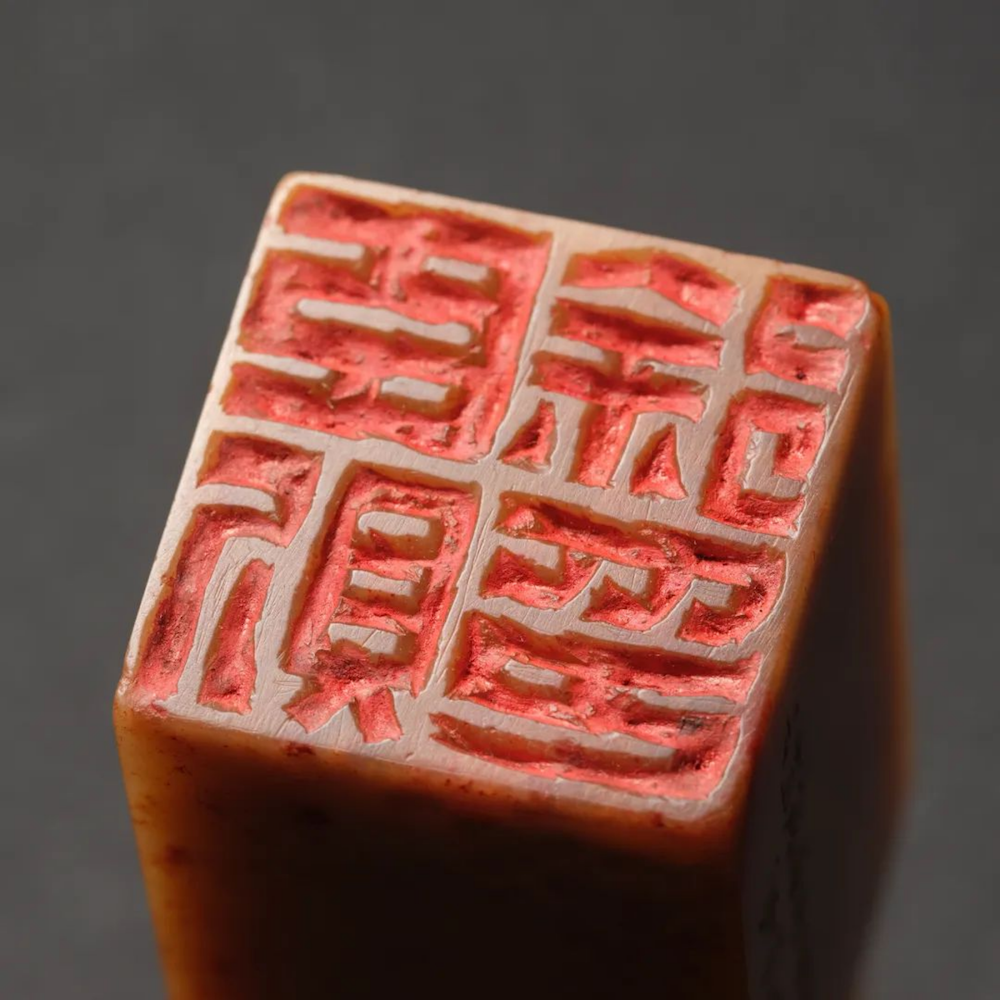

清 · 赵之琛刻博古鈕寿山石林则徐自用印

印文:臣则徐印

边款:钱唐赵之琛为少穆大中丞仿汉铜印。

3×3×7.8cm

2025西泠春拍

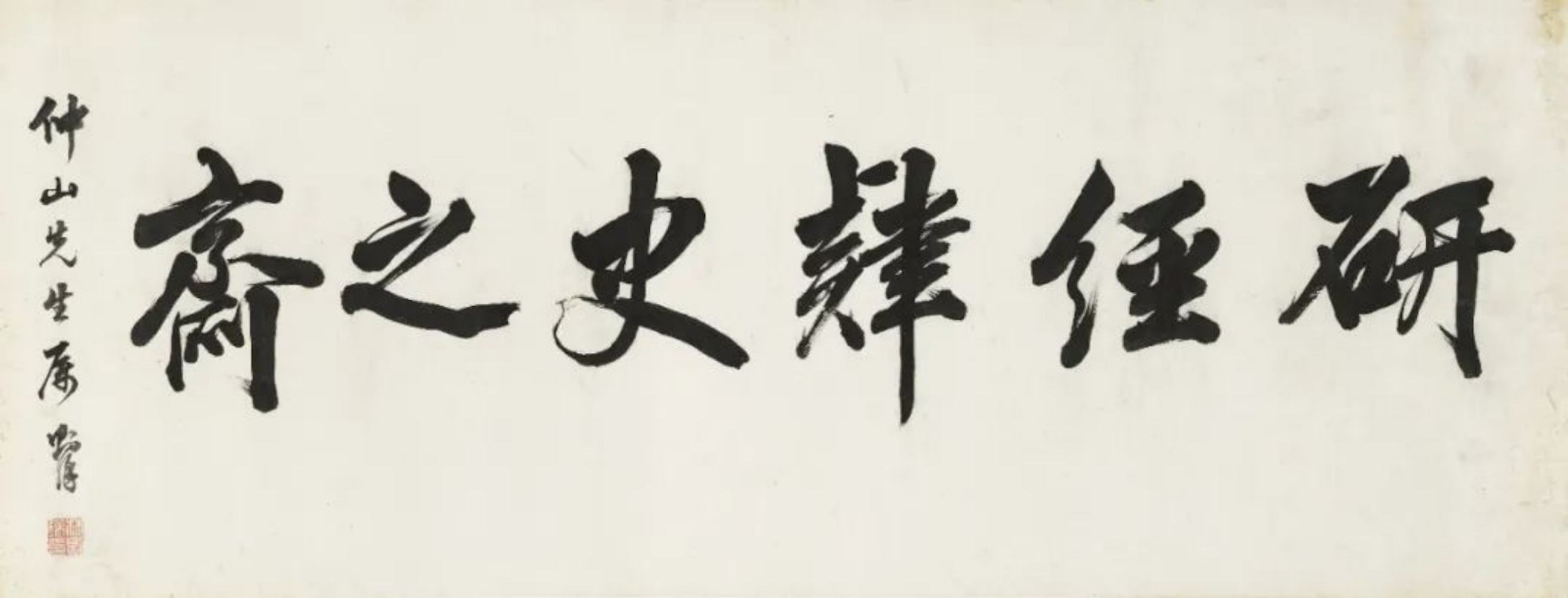

林则徐(1785~1850)为王益谦书匾 研经肄史之斋

纸本 镜片

105×40cm

说 明

王益谦上款。

王益谦为官清正,在任侯官知县时,遇当地盐丁杀人,法当偿命,上司欲枉法轻处,他不循上情,依法处死。建安百姓利用宗教鼓动起事,闽浙总督奉命严办,其中主犯五、六名,经不起严刑拷打供出贫民多人,总督命全捕严办,他发现多系无罪株连,断然开释说 :“此官可去,无罪之民不可诛。”

林则徐撰《云左山房诗钞卷六》 清光绪十二年刻本

在林则徐回家乡为父守孝期间,两人相识并结为挚友。林则徐《左云山房诗钞》中亦收录有与其唱和之诗。

1846 年林则徐被任命为陕西巡抚,期间曾请假三个月专程来到蒲城为在鸦片战争中上谏而亡的恩师王鼎守心丧。 林则徐来蒲城这一段时间就住在已经辞官回乡的王益谦家中。

蒲城林则徐纪念馆(王益谦故居)

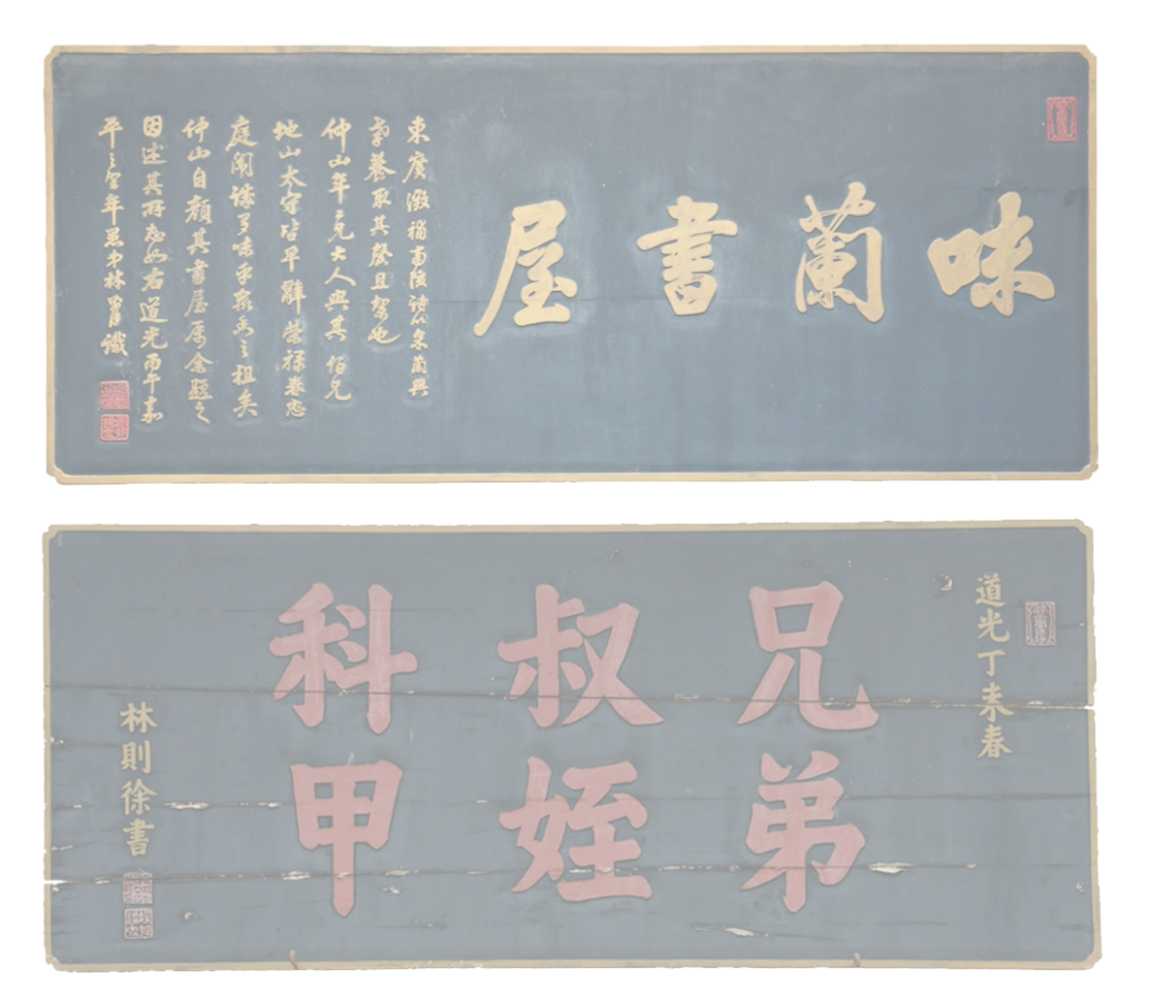

林则徐《为王益谦书匾味兰书屋》

林则徐《为王益谦书匾兄弟叔侄科甲》

蒲城林则徐纪念馆藏

而如今蒲城市王益谦故居已更名为“陕西蒲城林则徐纪念馆”。馆内收藏着林则徐为王益谦题写的匾额,与此件一同见证二人的君子之交。

上款简介

王益谦(1784~1857)字受之,号仲山,王鼎族弟,陕西蒲城人。嘉庆十三年(1808年)中举,分发福建,历任永安、蚶江(今晋江东南)、永春、侯官、政和、将乐、崇安等县知县。后升汀州同知。晚年在华州、渭南等地书院讲学。

2025西泠春拍

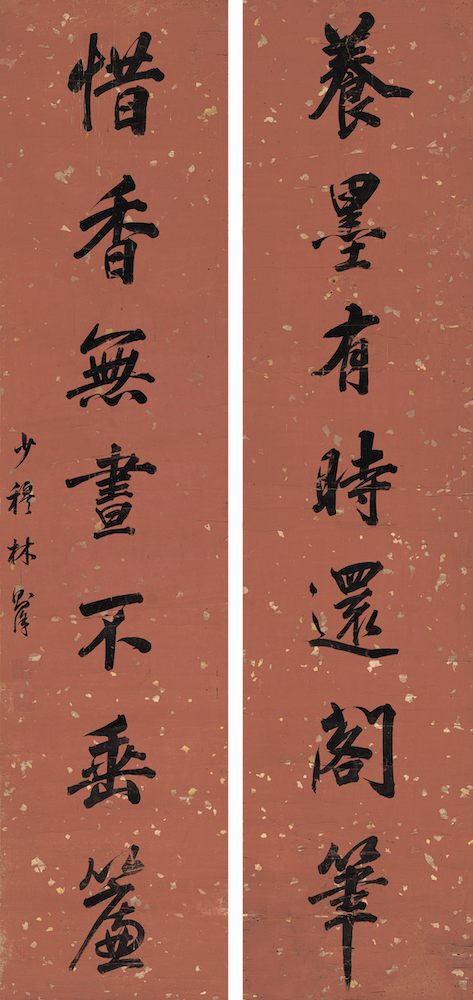

林则徐( 1785 ~ 1850) 行书 七言联

洒金纸本 对联

122.5×27.5cm×2

2025西泠春拍

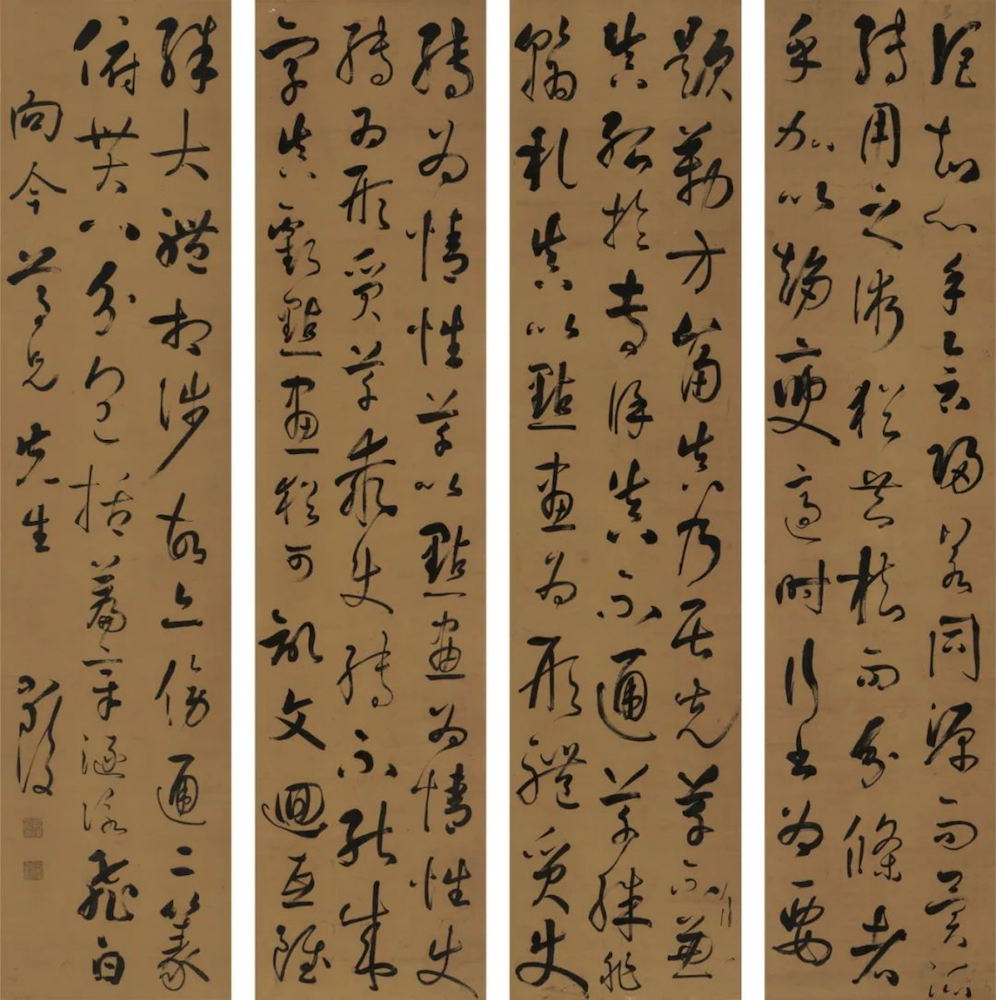

沈葆桢( 1820 ~ 1879) 为黎兆棠作 行书四屏

纸本 四屏

171×39.5cm×4

说 明

黎兆棠上款。沈葆桢为林则徐女婿。

作者简介

沈葆桢( 1820 ~ 1879),原名振宗,字翰宇,号幼丹,福建侯官(今福州)人。中国近代造船、航运、海军建设事业的奠基人之一。道光二十七年( 1847)进士。历任翰林编修、九江知府、江西巡抚、两江总督兼南洋通商大臣等职。

上款简介

黎兆棠( 1827 ~ 1894),字召民,广东顺德人,咸丰六年进士。与沈葆桢曾共事。

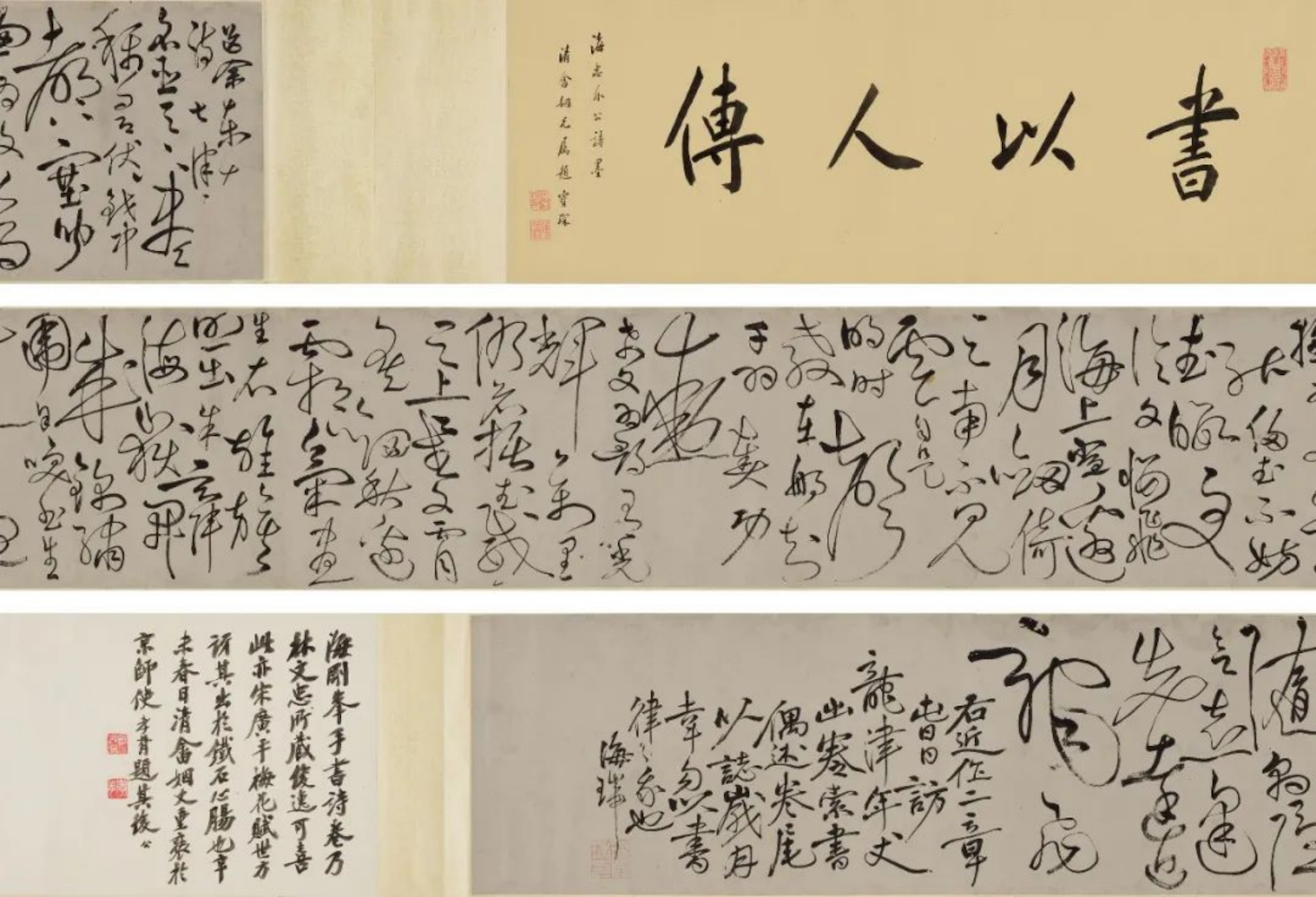

海瑞(1514~1587) 草书 自作七律二首

纸本 手卷

引首:78.5×27.5cm 画心:235×27cm 题跋:29×27.5cm

说 明

林则徐旧藏。陈宝琛题引首,郑孝胥题跋, 题跋中提及为林则徐旧物。

鉴藏者简介

林则徐(1785~1850),字符抚、少穆,晚号竢邨、七十二峰退叟,福建侯官(今福州)人。晚清政治家、思想家,民族英雄,“开眼看世界第一人”。嘉庆十六年(1811)进士。历任翰林编修、江苏按察使、东河总督、江苏巡抚、湖广总督、陕甘总督、陕西巡抚、云贵总督等职。任内有“虎门销烟”、经营西北等伟绩。有《林则徐集》。

跋者简介

1.陈宝琛(1848~1935),字伯潜,一字伯泉,号弢庵、陶庵,福建闽县(今福州)人。宣统帝师、“清流四谏”之一。同治七年(1868)进士,授编修。历任江西学政、内阁学士、会办南洋大臣、山西巡抚等职。著《德宗本纪》《沧趣楼诗文集》等。

2.郑孝胥(1860~1938),字苏戡、太夷,号苏庵、海藏楼主人、夜起庵叟等,福建闽县(今福州)人。光绪八年举人,历任驻日使馆书记官和神户领事、广西边防大臣、广东按察使、湖南布政使。入民国居上海,鬻书自给。工诗,善隶书,兼善画松。海上著名书家之一。

2025西泠春拍

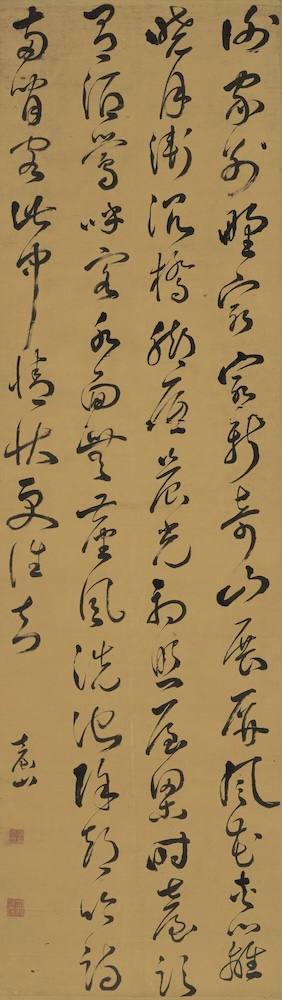

叶向高(1559~1627) 草书 白居易诗

绢本 立轴

202×57.5cm

作者简介

叶向高(1559~1627),字进卿,号台山,明福州府福清(今属福建福州)人。万历十一年(1583)进士。进编修。历南京礼部右侍郎,改吏部,数上疏言矿税之害。以忤首辅沈一贯,久滞南京。三十五年,入阁,任礼部尚书、兼东阁大学士。次年为首辅。数陈时政得失,帝辄不省,所救正者不过十二三,遂累章乞休,四十二年,得归。天启元年,复为首辅。魏忠贤擅政,兴大狱,向高数有匡救。忠贤恨之,而朝士与忠贤抗者皆倚向高。杨涟劾忠贤二十四大罪疏上,向高谓事且决裂,不以为然。乃奏请听忠贤归私第保全终始。忠贤益恨,借故指为东林党魁。向高以时事不可为,遂力请归。四年,罢去。卒谥文忠。有《说类》等。

2025西泠春拍

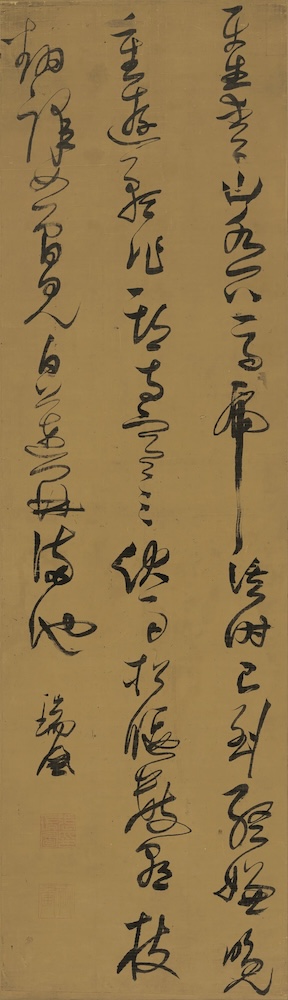

张瑞图(1570~1641) 草书 唐人诗

绢本 立轴

166×47.5cm

说 明

本拍品是少见万历年间的作品。

现可见张瑞图作品多为天启以后所作,万历年间的作品十分罕见。是件作品的风格在吴门之间,仅有上述两件作品与其面貌较为一致。且现存万历年间作品并不常见立轴形式,是件作品可以说是张瑞图早年较为难得、非常特殊的一件大字创作。

作者简介

张瑞图(1570~1641),字无画、长公,号二水、白毫庵主人,福建泉州晋江人。万历三十五年进士,官礼部尚书兼东阁大学士。善画山水,法黄公望,亦工佛像。书法奇秀,与邢侗、米万钟、董其昌合称“晚明四家”。

2025西泠春拍

独立性易(1596~1672)、隐元隆琦(1592~1673)、木庵性瑫(1611~1684)、即非如一(1616~1671)等 檗苑联芳书法卷

纸本 手卷

1154×31.5cm

说 明

本目标不包括轴头。木盒中带旧藏家手书卷中作者名录一帧。

作者简介

1.隐元隆琦(1592~1673),俗姓林,字曾昺,号子房,福建福清人。明泰昌元年出家福清黄檗山万福寺,法号“隐元”。周游各地,遍访名师,崇祯八年成为佛教临济宗正式传法者。顺治十一年,隐元应邀率30位知名僧俗,从厦门启航赴日本长崎,为日本黄檗宗的开山鼻祖。知识广博,诗文书法均佳,其著作为佛学珍贵遗产。

2.木庵性瑫(1611~1684),俗姓吴,福建泉州晋江人。继隐元东渡日本传禅之高僧。诗、书、画皆擅。著有《紫云木庵禅师止草》《禅警语》等。

3.即非如一(1616~1671),俗姓林,福建省福清县人,明末福清黄檗山万福寺僧人。为福清黄檗山万福寺、临济宗三十二代高僧隐元隆琦重要弟子之一。清顺治十四年(日本明历三年,1657)应隐元招请东渡,在日教化十五年中,兴长崎的华侨寺院崇福寺,协助隐元开创日本黄檗宗,并于1665年开创了广寿山福聚寺。和泉州籍法兄木庵被誉为“二甘露门”。长于诗文,工于书法,和本师隐元、法兄木庵并称黄檗三笔,对日本江户时代的文化界影响很大。

4.柏岩性节(1634~?),号碧涯,福建漳浦县(属漳州市)人,黄道周侄孙。顺治十八年(1661)东渡日本,于圣寿山崇福禅寺担任书记一职。著有《听月集》等若干卷。

5.南源性派[清],俗姓林,字南源,福建福清人。清初僧。属日本黄檗宗。

6.独湛性莹(1628~1706),黄檗宗,中国福建陈氏。世家儒业,因丧母,感觉人生无常。十六岁投于积云寺衣珠剃发,参于承天寺亘信。登黄檗,参于隐元,又参于鼓山(中国福建福州)永觉。二十七岁随从隐元东渡(日本),当西堂分座说法。历住宝林、国瑞。

7.晓堂道收(1634~1666),明末清初黄檗宗僧。俗姓林,字弢玄,兴化(福建)吉阳人。能诗书。二十六岁出家,参侍慧门如沛。永历十五年(1661),嗣慧门之法,同年渡日本,为隐元隆琦之丈室侍者。宽文五年(1665),任三坛戒之尊证阿-梨。

8.喝禅道和(1634~1707),俗姓方,曾号在恬,福建海澄(属漳州市)人。自幼失双亲,参拜泉州昆蓝寺时起出离之念,遂于非有大德座下剃度,继而入程因寺习修经诵。顺治十二年(1655)夏,随木庵和尚东渡至长崎。登福济寺,又随本师由普门寺转至新黄檗山。宝永丁亥年(1705)腊月十三日示寂。得法弟子有别宗镜等六人。

9.独吼性狮[清初],清初渡日僧人。俗姓朱,福建福州人。崇帧十六年(1643)登黄檗山从师隐元,受具足戒。顺治十一年(1654)随隐元东渡日本。后西天皇宽文元年隐元在山城宇治黄檗山创建万福寺,性狮任堂司,旋升为监院。宽文十一年退隐于黄檗山五云峰下之汉松院。著有《五云别集》。

10.高泉性潡(1633~1695),清初僧。俗姓林,号云外,又称昙华道人,福建福州府福清人。十三岁出家,登福建黄檗山,师事慧门如沛禅师,并嗣其法。敕谥大圆广慧国师、佛智常照国师。后世尊为黄檗山中兴之祖。

11.慈岳定琛(1632~1689),号无瑕明智,俗姓张,福建永春(属泉州市)人。顺治十二年(1655)随木庵东渡日本,1672年为福济寺第二代住持。1674年登黄檗山嗣法,为日本黄檗宗紫云派下大潜分派祖。1679年退隐,1689年圆寂。

12.独立性易(1596~1672),本名戴笠,字曼公,号天外一闲人、荷锄人,法号性易,浙江仁和(今杭州)人。博学多识,诗文、书法、篆刻、医学无不精通。

13.惟一道实(1620~1692),俗姓郑,福建侯官(今福州市闽侯县)人。祖上世代为将军,以清直谨廉至孝而闻名。三十岁后,感人生无常,投福清黄檗山礼隐元出家。南明永历八年(1654)七月跟随隐元东渡到达长崎,翌年回国。永历十五年(1661)五月伴随高泉性潡再次东渡,随侍隐元进入京都黄檗山。惟一注重苦行,沥血写经,留下血经《华严经》《法华经》《楞严经》等二百多卷,世人称师为华严菩萨。

14.无心性觉(1613~1671),福建福清人。越1664年东渡日本,寓居长崎崇福寺。

15.千呆性侒(1636~1705),号云瑞,俗姓陈,福建长乐(属福州市)人。十七岁时初投雪峰山崇圣禅寺,拜即非和尚座下落发出家,始修佛道。永历十一年(1657)随从即非和尚东渡日本长崎,后入圣寿山崇福禅寺并担任当家之职,住持寺务。元禄九年(1696)继席黄檗山,任第六代住持。享寿七十,与本师即非和尚被共尊为开山祖师。语录共十五卷广传于世,嗣法门下有二十四人。

16.悦山道宗(1629~1709),清代僧人。俗姓孙,名定珠,号髻辉,福建晋江人。年二十二出家,明永历十一年(1657)东渡日本,1705年为黄檗山第七世祖。太上法皇赐紫衣。著有《南岳悦山禅师语录》《黄檗悦山禅师语录》。

17.大眉性善[清初],俗姓许,温陵(今福建泉州)人。大清顺治十一年(1654)随隐元禅师东渡日本传法的临済宗黄檗派高僧之一。

18.逸然性融(1601~1668),浙江仁和(今属杭州市)人。南明隆武元年(1645)东渡至日本长崎,任兴福寺第三代住持。他两年内四次修书,恳请隐元赴日弘法。在日重新刊刻《黄檗和尚扶桑语录》(又名《隐元禅师语录》)《五灯严统》等,不仅对日本黄檗宗的发展做出巨大贡献,也推动了中国禅宗的发展。逸然性融退隐后专事佛画,在长崎乃至整个日本画坛具有重要影响,开创“逸然画派”,被尊奉为“长崎汉画之祖”。

19.无上性尊(1631~1660),俗姓石,福建福清人。南明永历元年(1647)在福建黄檗山从隐元出家,随侍隐元左右。永历八年(1654)随从隐元东渡,翌年正月归国。永历十年(1656)四月,再到长崎,住进分紫山福济寺,当年九月到摄津普门寺省觐隐元,担任侍者。无上为法精诚,且擅长诗文,却不幸英年早逝,于1660年五月十六日因病示寂于摄津普门寺内。

20.独言性闻(1586~1655),福建莆田人。崇祯十年之后投福清黄檗山出家,随侍隐元左右。永历八年跟从隐元东渡,在长崎兴福寺担任维那、西堂等职,日本明历元年七月二十七日示寂。

2025西泠春拍

林之蕃[明] 为逸然禅师作 山林逸致图

水墨泥金纸本 扇轴

51.5×16cm

说 明

逸然禅师上款。村田香谷木盒题字。

上款简介

逸然禅师[明],俗姓李,浙江杭州人。为长崎兴福寺第二代寺主高僧默子如弟子。法号性融,又署性会,别号烟霞比丘、烟霞弟子、幻寄道人、幻寄野衲等。为弘传佛教,力邀福建黄檗山万福寺高僧隐元来日。1654年,隐元为逸然的诚意所感,来到长崎兴福寺,开坛说法,后在家纲将军的支持下,创立日本黄檗宗于万福寺。

作者简介

林之蕃[明],字孔硕,号涵斋,闽县(今属福建省福州市)人。宏衍子。崇祯十六年(一六四三)进士,授嘉兴知县。居官清廉,不喜逢迎,被劾归,一瓢一衲,寂隐山中。善山水,落笔苍润,韵致萧疏,脱尽作家习气。

题签者简介

村田香谷(1831~1912),南画家,号香谷田叔,出生于福冈县。初习画作诗,后到长崎县学南画,师从贯名海屋,张子祥、胡公寿,三次度清国。巧于山水,谙诗书。

2025西泠春拍

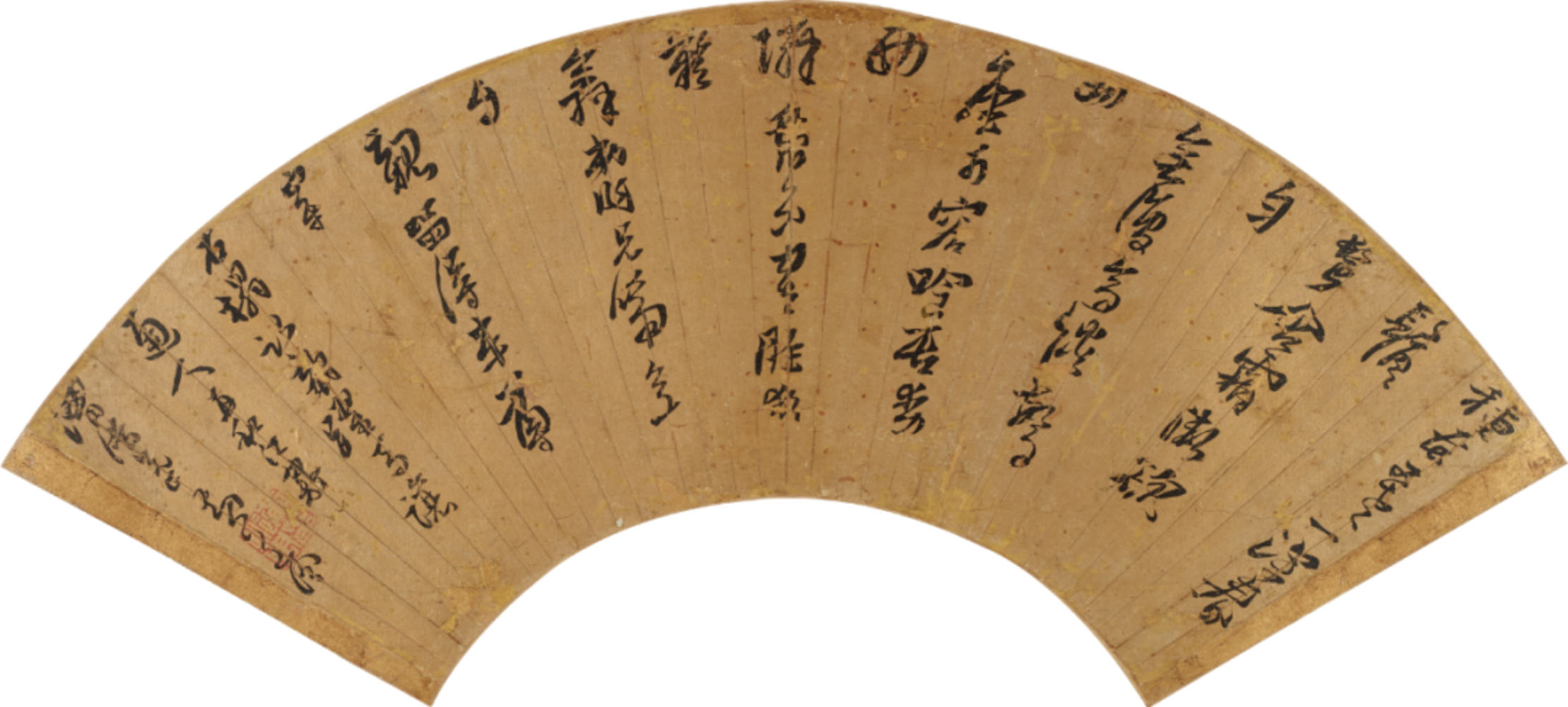

黄道周(1585~1646) 行书 七言诗

泥金纸本 扇页

52.5×16.5cm

作者简介

黄道周(1585~1646),字幼玄,又字螭若,号石斋,福建漳州人。天启二年进士,选庶吉士,授编修,官至礼部尚书。南都亡,唐王任以武英殿大学士。谥忠烈。学贯古今,尤以文章风节高天下。诗文敏捷,书画奇古,真、草、隶书皆有大成。为晚明书法大家。

2025西泠春拍

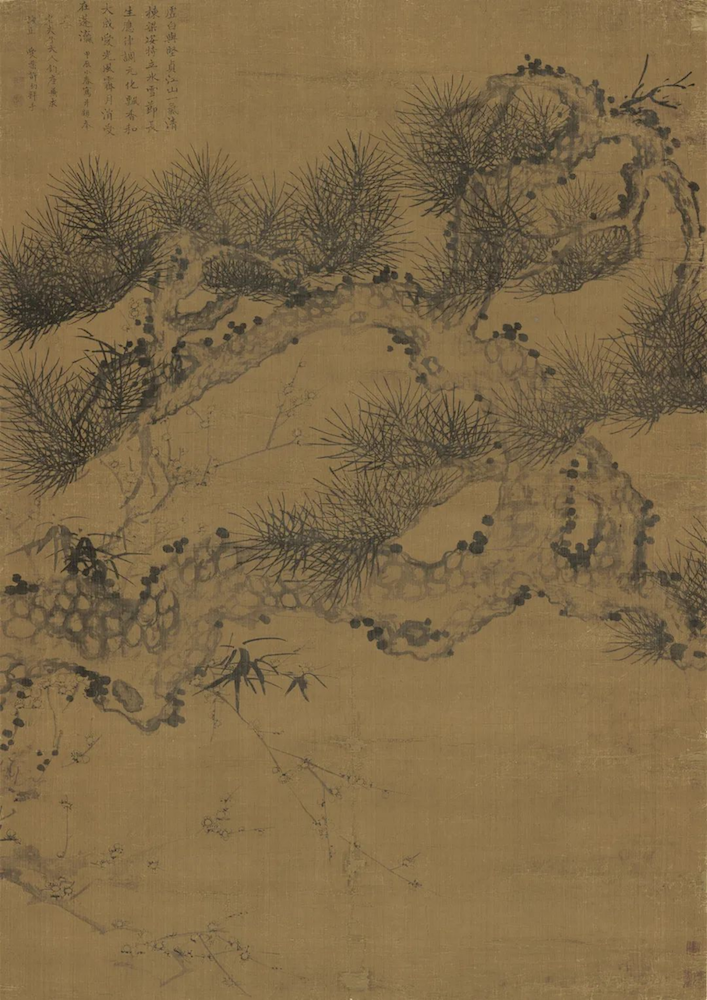

许均[清] 岁寒三友图

水墨绢本 立轴

111×79.5cm

出 版

《翰墨留韵——榕台历代名人书画选》P53,福建美术出版社,2012年。

作者简介

许均[清],字叔调,号雪村,别署雪村居士、雪村道人,许遇子,许友孙。侯官(今属福州市)人。诗、书、画秉承家学。康熙五十七年(1718)进士,官吏部主事、礼部郎中。性刚直,勇于任事。以荐出清查扬州亏空钱粮案,不久卒于府署。著《玉琴书屋诗集》等。从许友始祖孙三代以“三绝”名于时,为学者王士禛、朱彝尊所称赏。

2025西泠春拍

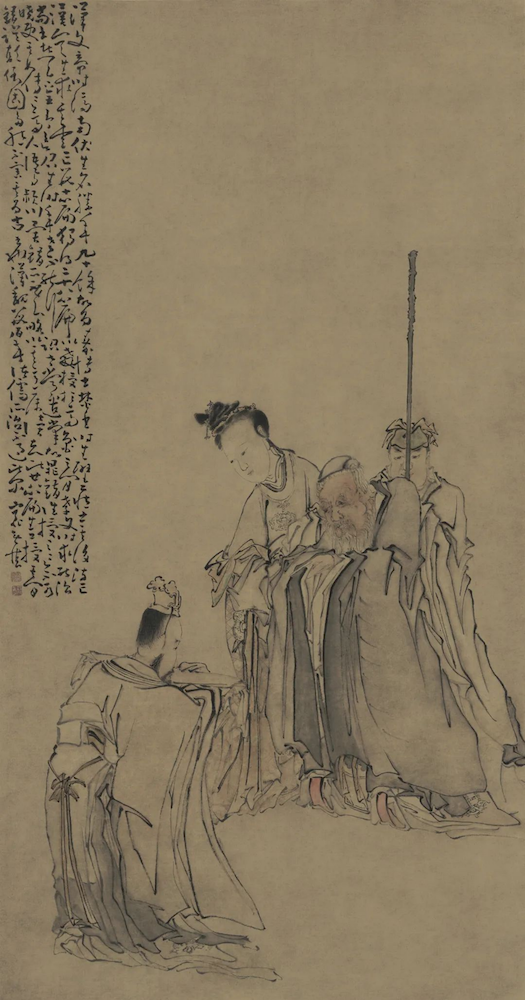

黄慎(1687~约1770) 伏生授经图

设色纸本 立轴

164×87.5cm

作者简介

黄慎(1687~约1770),初名盛,字公懋、躬懋,康熙六十年更名慎,雍正四年改字恭寿,别号瘿瓢山人,简称瘿瓢、瘿瓢子,东海布衣、苍玉洞人、胡涂居士等,福建宁化县人,定居扬州。工诗,善草书,尤擅人物、花鸟、山水,早年工笔人物,受上官周影响,气象雄伟,自创一格,对后世人物画影响很大。山水取法倪、黄,写意花卉神韵生动,得荒率之致。擅长草书,学怀素兼取孙过庭、颜鲁公笔法,自辟蹊径,形成独特风格。为“扬州八怪”之一。

2025西泠春拍

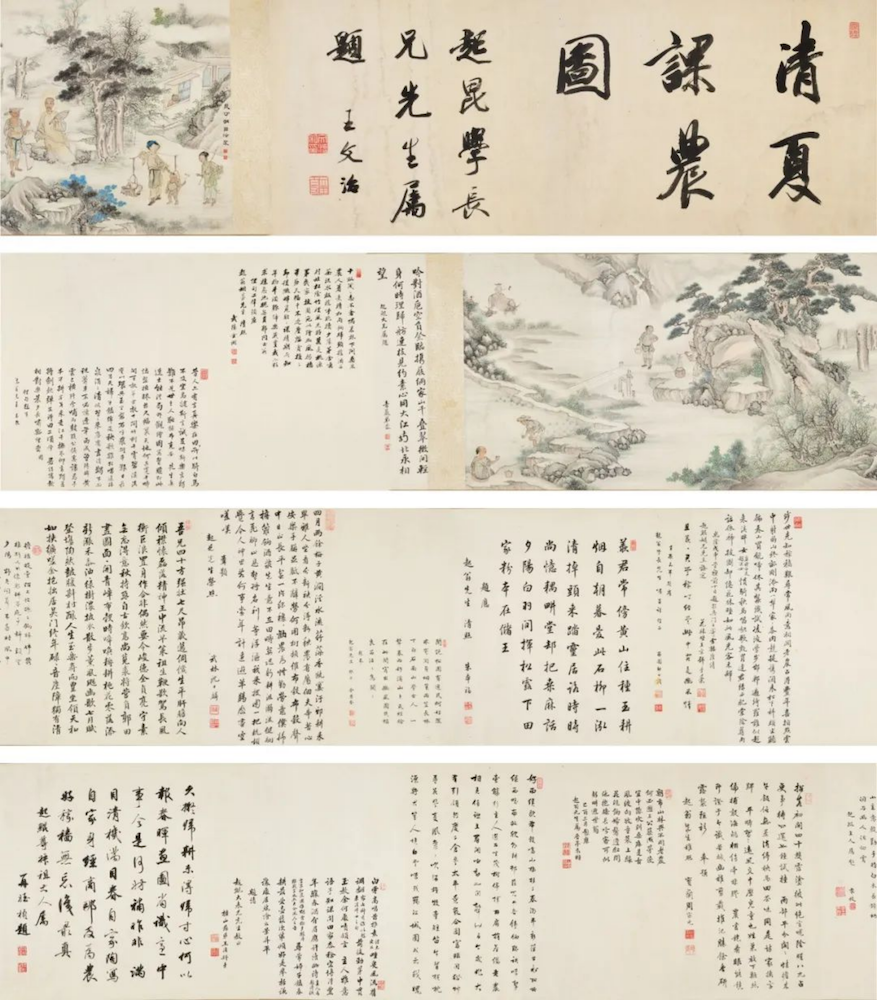

袁枚(1716~1797)、王文治(1730~1802)、袁树(1730~1810后)等题,胡国沛[清] 绘 清夏课农图并题跋卷

设色纸本 手卷

引首:125×48.5cm 画心:132.5×48.5 cm 题跋:457×48.5 cm

说 明

王文治题引首。袁枚、袁树、金诩、吴道孚、王京、何士颙、朱本福、余恩奎、沈士麟、周宗元、王浦、汪桢等题跋。

作者简介

胡国沛[清],福建长汀(今属福建龙岩)人。擅画。

跋者简介

1.王文治(1730~1802),字禹卿,号梦楼,室名柿叶山房,江苏镇江人。乾隆二十五年(1760)探花,官翰林,出任云南姚安府知府。曾掌教杭州崇文书院。工书法,与翁方纲、刘墉、梁同书并称“翁刘梁王”四大家。

2.何士颙[清],字南园,江苏江宁(今属江苏南京)人。诸生。清代诗人。有《南园诗选》。

3.朱本福[清],字万同,号寓堂,一作豫堂。江苏六合(今属江苏南京)人。廪贡生。乾隆四十四年(1779)由贡任淮安府教授,次年迁铜山训导。

4.余恩奎[清],号霁堂,斋号醉吟山房。江苏六合(今属江苏南京)人。廪贡生。见载于《六合县志》。

5.沈士麟[清],仁和(今属浙江杭州)人。见载于《杭州府志》。

6.袁枚(1716~1797),字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园老人,浙江杭州人。乾隆四年(1739)进士,官江宁等地知县。以诗闻名于时。著《小仓山房集》《随园诗话》等。

7.周宗元[清],字均山,号实兰。乾嘉间人。进士,官至天台知县。

8.袁树(1730~1810后),字豆村,号香亭,钱塘(今属浙江杭州)人,居南京。袁枚从弟。乾隆二十八年(1763)进士,为广东肇庆知府。精鉴别,工诗,善山水,得沈凤传。笔墨饶有自然之趣,沉厚虽不逮师,而毫端简凈浑脱,有士气而无习气。

2025西泠春拍

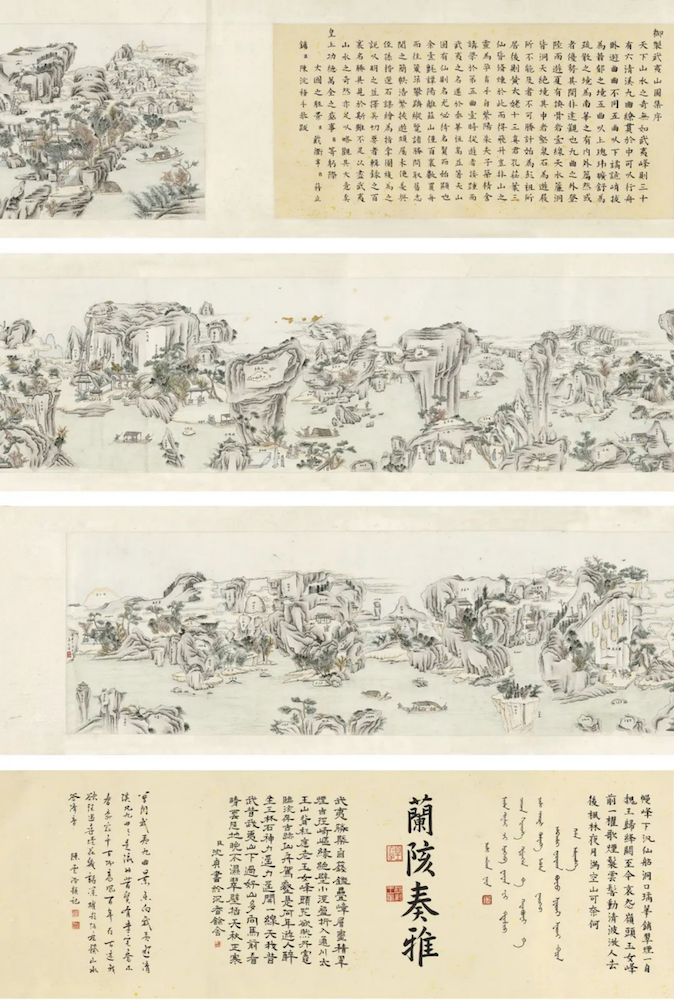

戴衢亨(1755~1811)、蒋立镛(1786~1874)、陈沆(1785~1826)、成亲王(1752~1823)、奕欣(1832~1898)、陈云诰(1877~1965)题,华 冠[清]画 嘉庆帝御制武夷山图

设色纸本 手卷

1806年作

卷首跋:85×41cm 画心:311×41cm 卷尾跋:145×51cm

说 明

乾隆四十三年状元戴衢亨、嘉庆十六年状元蒋立镛、嘉庆二十四年状元陈沆、乾隆第十一子成亲王、道光皇帝第六子奕欣、民国年间陈云诰题跋。

作者简介

华冠[清],原名庆冠,初名点,字庆吉,号吉崖,江苏无锡人。为广西同知。工写照,以白描擅长,兼善山水、木石及花卉。乾隆南巡时,曾为乾隆画像并得到优厚赏赐。

跋者简介

1.戴衢亨(1755~1811),字莲士,一字荷之,江西大余人。戴弟元子。乾隆四十三年状元。授修撰,嘉庆十二年由户部尚书授协办大学士,十五年升体仁阁大学士,加太子太师。工诗文,善画山水。

2.蒋立镛(1786~1874),字序东,号芝山,又号笙陔,湖北天门人。嘉庆十六年状元,历任翰林院学士、内阁学士等。为官时,曾协助家乡竟陵治水患。善书法、对前人墨迹收藏颇多,著《香案集》。

3.陈沆(1785~1826), 原名学濂,字太初,号秋舫,室名简学斋、白石山馆,湖北浠水人。嘉庆二十四年状元,授翰林院修撰,官至四川道监察御史。著名诗人,文学家,清代古赋七大家之一,被魏源称为“一代文宗”。

4.永瑆(1752~1823),乾隆帝第十一子,封成亲王,号少厂,别号诒晋斋主人。工书善画,有名于时。

5.奕欣(1832~1898),爱新觉罗氏,号和颐,别号乐道主人。道光皇帝第六子,封和硕恭亲王。1861年与慈安、慈禧皇太后发动辛酉政变,为摄政王,创总理各国事务衙门。工书善画,溥儒之祖父。

6.陈云诰(1877~1965),字紫纶,又字子纶、璜子,号蜇庐,河北易县人。光绪二十九年进士,癸卯科翰林,授翰林编修。官至弼德院参议。建国后受聘为中央文史馆馆员,同张伯驹等发起成立中国书法研究社,并任社长。

2025西泠春拍

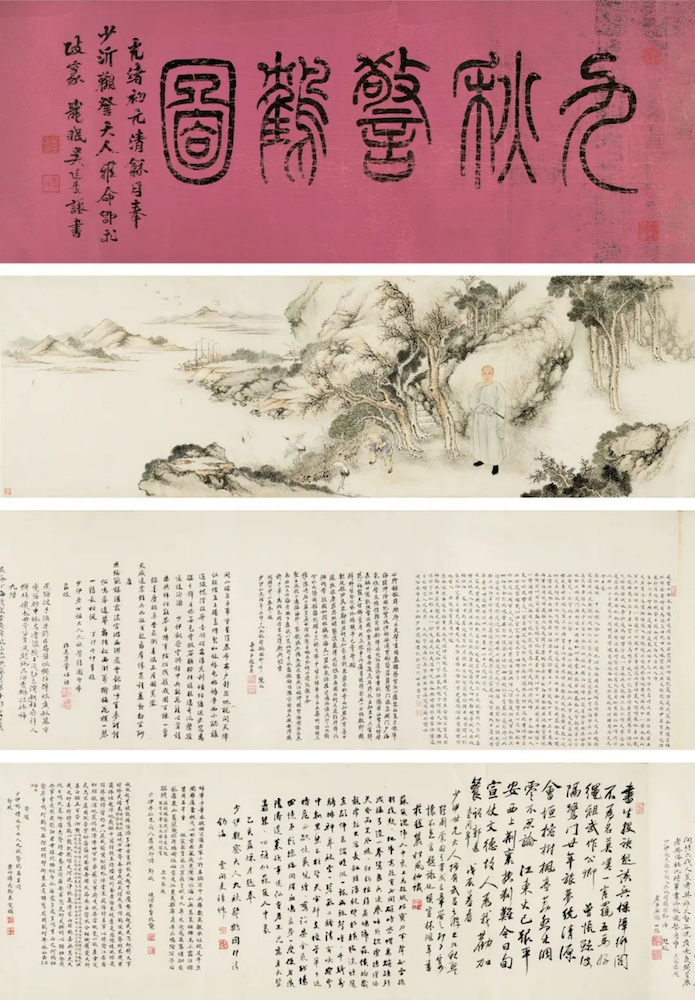

吴廷康(1799~1873)等 为伊秉绶之子伊念曾作 九秋警鹤题咏像卷

设色纸本 手卷

引首:133.5×54cm 画心:170.5×54.5cm 题跋:313×54cm

说 明

吴廷康题引首。苏瑞书、赵伯焘、章倬标、郑世恭、林鸿年、朱樟、曾兆鳌、孙长龄题跋。林鸿年为道光十六年(1836)状元。

作者简介

改琦(1773~1828),字伯韫,号香白、七芗,一作七香,别号玉壶生、玉壶外史、横池渔父、李翁。回族,居松江(上海)。工诗词,擅人物、肖像、佛像,与费丹旭合称“费改”。

跋者简介

1.吴廷康(1799~1873),字符生,号康甫,又号赞甫,亦作赞府、晋斋,晚号茹芝,又署茹芝生,安徽桐城人。室名慕陶轩、问礼盦。官浙中数十年,与何绍基至交。精金石考据,所作篆隶铁笔,直窥汉人。亦工刻竹,能写梅兰。

2.苏瑞书[清],字少伊,廷玉孙。咸丰壬子(1852年)优元。会粤匪猖獗,八闽震动,举办团练,地方安堵。实授松江知府,未接篆卒。

3.赵伯焘[清],福建福州人。举人。闽中名孝廉。光绪初任温麻艺塾主讲。

4.章倬标[清],字果堂,浙江金华人。道光丁未(1847年)进士。咸丰三年(1853)九月由礼部主事入直,官福建候补道。

5.郑世恭[清],福建福州人,世居洗银营。咸丰二年(1852)进士,用户部主事。后归乡,闽督左宗棠闻其学问操守,聘为凤池书院山长10年,王凯泰又聘为致用书院山长10年,终正谊书院讲席。精于经学,善品诗,不作诗。工书,清丽典雅。

6.林鸿年(1804~1886),字勿邨,室名松风仙馆,福建福州人。道光十六年(1836)状元,授翰林院修撰。历官琼州、广州知府。十八年奉旨册封琉球国王,官至云南巡抚。致仕后主鳌峰书院二十余年。有《松风仙馆诗抄》。

7.朱樟[清],字慧斋,头桥野人村(今上海金山)人。同治丁卯(1867)优贡。以优秀贡生资格参加同治辛未(1871)京考,选拔为优贡。曾随状元陆润序朝见清帝。后为浙江省杭州知县,抵省数月,原任未卸职,而夫人却将分娩,朱樟在雇舟护送回家途中得病,后病逝于家。朱樟自幼博览史书,尤工书法,著《野人吟稿》等诗集。

8.曾兆鳌(1816~1883),字于柱,号晓沧,福建福州闽县人。道光二十四年(1844年)进士,授员外郎衔、刑部浙江司主事,后赴陕西即补知府,又升任候补道台。历任厦门玉屏书院、泉州清源书院、福州越山书院山长。工诗,遗著惜多散佚。

9.孙长龄[清],龙溪新亭(今属福建漳州)人。孙云鸿子。以优贡通判高州,决狱如神,敷政严制,当道器重之。著《在官感惩汇钞》。

2025西泠春拍

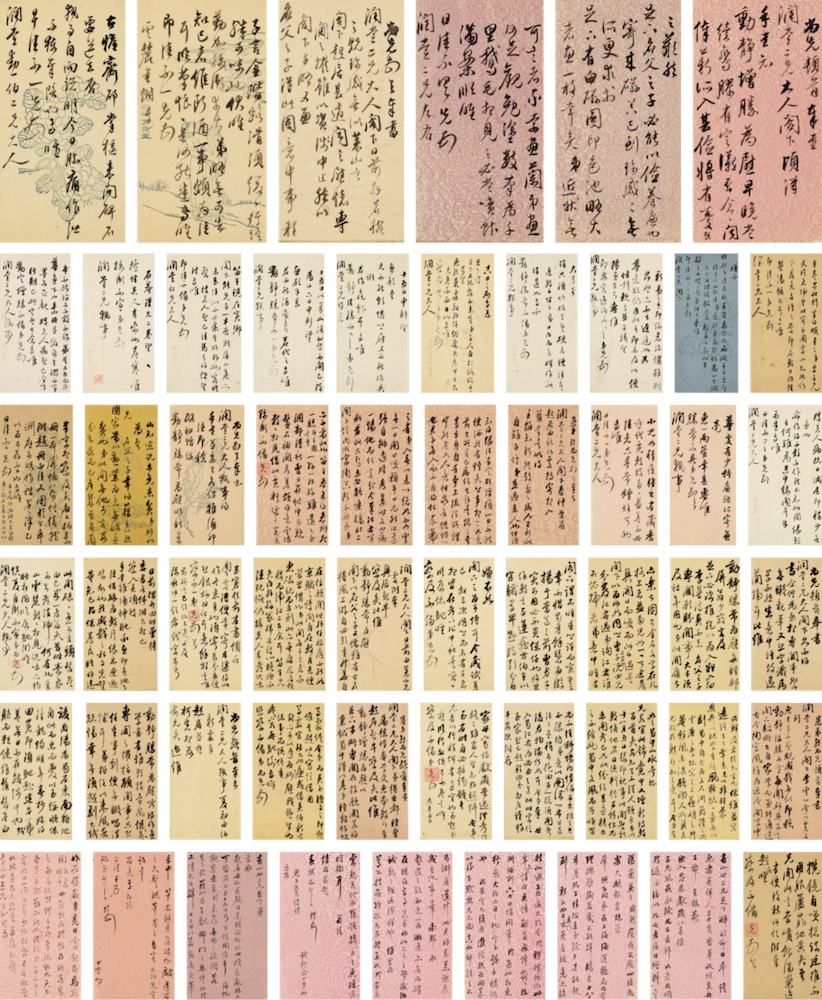

郭尚先(1785~1833)、高垲(1769~1839) 至李廷钰等信札册

纸本 册页(五十五页)

尺寸不一 (册页尺寸:30.5×19.5cm)

说 明

李廷钰等上款。

本拍品计有郭尚先、高垲信札共二十六通五十五页,其中郭尚先致李廷钰二十三通四十七页,高垲致有山先生三通八页。

郭尚先信札中提到出任蜀地学政,由此可知本作所写年份为1828年前后,信中所言讨要林则徐所寄兼毫、儿子出生、书画交往、讨论乐器、托李廷钰找寻白瓷印、关心李廷钰夫人病情、官场往来并吐槽不如意等。

郭尚先面对李廷钰索画,言自己“画兰何足观,见之当喷饭满案”。又有郭尚先言弟弟送母亲入蜀,路过其驻地请李廷钰关照,并讨论蜀地文风,感觉“文风尚可,唯习尚不佳,意以开诚布公,稍可挽回蜀地文风百一”。

作者简介

1.郭尚先(1785~1833),字符开,号兰石,福建莆田人。嘉庆十四年进士,授编修。道光十一年由侍读学士升光禄寺卿,十二年改大理寺卿。工书法,长于画兰,著述颇丰。

2.高垲(1769~1839),字子高,号爽泉,钱塘(今浙江杭州)布衣。早弃举子业,专力学书。嘉庆中,阮元抚浙,延校金石文字,《薛氏钟鼎款识》释文,考证均出其手。复精绘事,尤工花鸟、草虫。能篆刻,偶治印,亦秀劲有法。

上款简介

李廷钰(1792~1861),字润堂,号鹤樵,福建厦门人。工书画,又善鉴别古法帖真赝。藏书甚富,室名“秋柯草堂”。中国名将李长庚之子,二十二岁承袭三等伯爵,授二等蓝翎侍卫,历任江西南昌城守营副将、九江镇总兵等职。因病不能巡洋,夺职家居。咸丰初,治本籍团练,迭克厦门、金岛、仙游,授福建提督,以误报军情解任,仍会办团练,善诗文。李廷钰长媳为郭尚先二女儿。

2025西泠春拍

严复(1854~1921) 草书 临书谱四屏

纸本 四屏

157.5×37cm×4

作者简介

严复(1854~1921),原名宗光,字又陵,后改名复,字几道,福建侯官(今福州)人。中国近代著名翻译家、教育家、启蒙思想家。先后毕业于福建船政学堂和英国皇家海军学院,曾任京师大学堂译局总办、上海复旦公学校长、清朝学部名辞馆总编辑。辛亥革命后出任北京大学首任校长。

2025西泠春拍

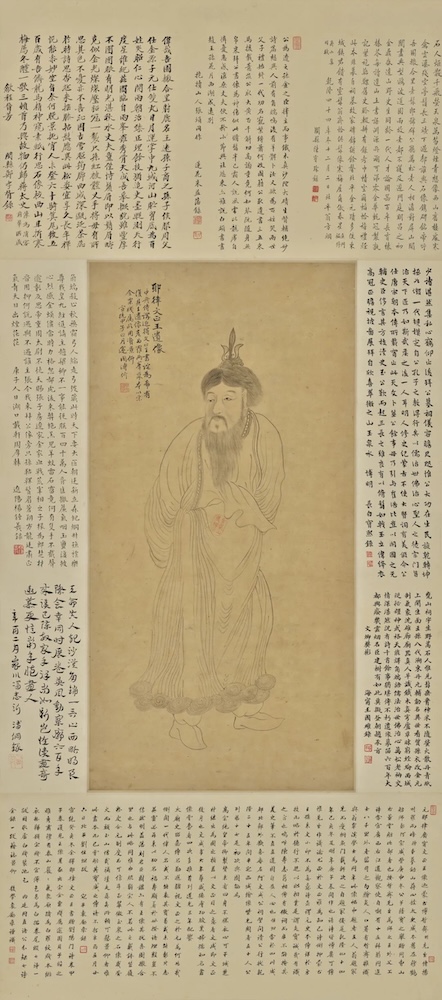

王国维(1877~1927)、郑孝胥(1860~1938)、朱益藩(1861~1937)、陈宝琛(1848~1935)、宝熙(1871~1930)等跋,溥伒(1893~1966)画,为袁励准作 耶律楚才像

水墨纸本 立轴

1924年作

59.5×30cm

说 明

袁励准上款并题跋。郑孝胥、朱益藩、陈宝琛、宝熙、王国维、杨钟义、溥侗题跋(录先贤跋文)。

签条:耶律文正王遗像。

作者简介

溥伒(1893~1966),字雪斋,满族,清宗室,封固山贝子。工山水。曾任辅仁大学美术系主任、北京古琴研究会主席。

上款简介

袁励准(1877~1935),字珏生,号中舟,江苏武进(今常州)人,寄籍河北宛平(今北京)人。光绪二十四年进士。历任翰林院编修、京师大学堂提调、工业学堂监督、甲辰会考同考官、南书房行走、翰林院侍讲、清史馆纂修。

跋者简介

1.郑孝胥(1860~1938),字苏戡、太夷,号苏庵、海藏楼主人、夜起庵叟等,福建闽县(今福州)人。光绪八年举人,历任驻日使馆书记官和神户领事、广西边防大臣、广东按察使、湖南布政使。入民国居上海,鬻书自给。工诗,善隶书,兼善画松。海上著名书家之一。

2.朱益藩(1861~1937),字艾卿,号定园,江西莲花人。光绪十六年进士。授编修,历官侍讲学士,南书房行走,兼经筵进讲大臣,后任宗仁府府丞,都察院左副都御史,太子少保等职。辛亥革命后返乡隐居。1916年为溥仪汉文师傅。工书法,以书画、诗文、史料掌故自娱。

3. 陈宝琛(1848~1935),字伯潜,一字伯泉,号弢庵、陶庵,福建闽县(今福州)人。宣统帝师、“清流四谏”之一。同治七年(1868)进士,授编修。历任江西学政、内阁学士、会办南洋大臣、山西巡抚等职。著有《德宗本纪》《沧趣楼诗文集》等。

4.宝熙(1871~1942),爱新觉罗氏,字瑞臣、瑞丞,号沈盦,室名独醒盦,满洲正蓝旗人。光绪十八年进士。历任编修、侍读、国子监祭酒、内阁学士兼礼部侍郎、总理禁烟事务大臣等。民国后任总统府顾问、参政院参政。抗战前出任伪满内务处长等职。

5. 王国维(1877~1927),字静安,亦作静庵,初名国桢,号观堂,浙江海宁人。近代学术大师,“甲骨四堂”之一。1893年肄业于杭州崇文书院。1901年留学日本东京,回国后任江苏师范学堂教习。后至北京,治宋词元曲,从事甲骨文及考古研究,1924年受聘为清华研究院国学导师。1927年自沉北京颐和园昆明湖。

6.杨钟羲(1854~1940),姓尼堪氏,字子勤,号子琴、梓勤、留垞、圣遗、雪桥等,室名俨山簃、研左盦,汉军正黄旗人,世居辽阳。光绪十五年进士。历任乡试、会试考官,江宁等府知府。

7.溥侗(1871~1952),清宗室,姓爱新觉罗,字西园,号红豆馆主、厚斋等。京剧、昆曲艺术家,文物鉴赏家。光绪二十年晋镇国将军。晚年精研词章曲律,并在清华大学、女子文理学院、北京美术学校任课教习昆曲。

2025西泠春拍

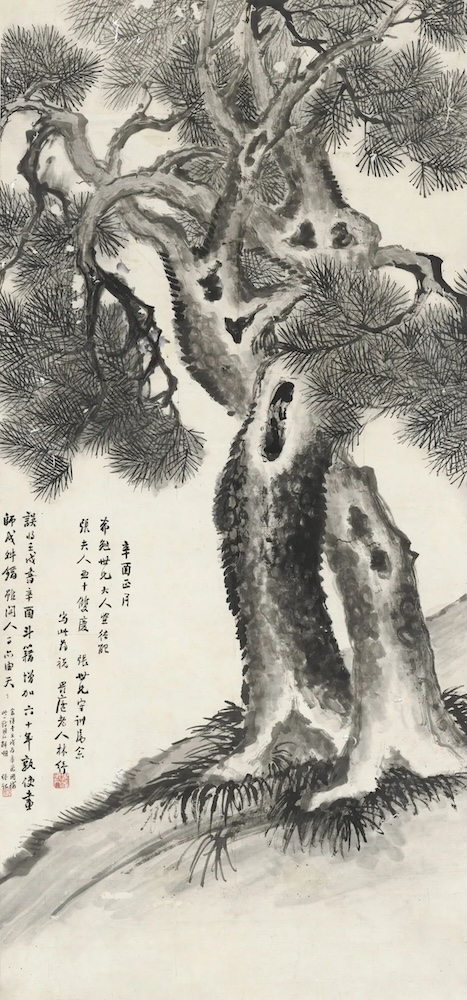

林纾(1852~1924) 双松图

水墨纸本 镜片

1922年作

128×60.5cm

作者简介

林纾(1852~1924),初名群玉,字琴南,号畏庐,别署冷红生,室名春觉斋、烟云楼等,福建福州人。近代著名文学家、翻译家,桐城派末期代表人物。光绪八年举人。工诗及古文,以意译外国小说闻名于世。著有《春觉斋论画》《畏庐文集》,译著有《茶花女》《迦茵小传》。

2025西泠春拍

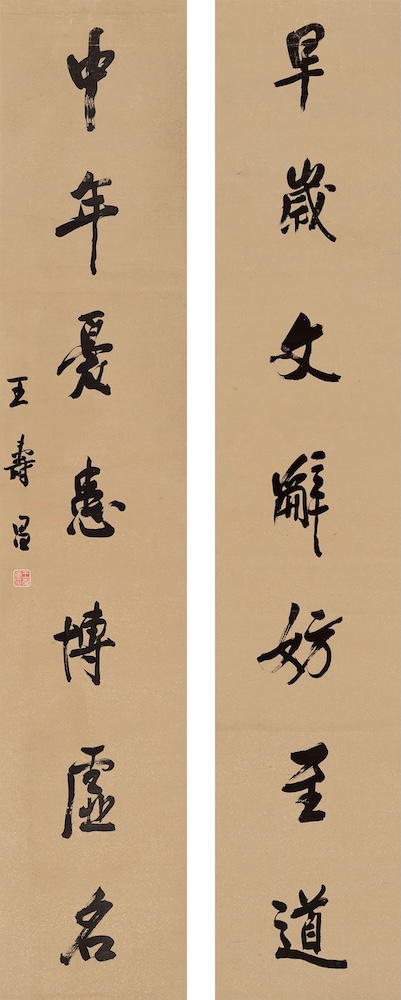

王寿昌(1864~1926)、王闲(1906~2000)等 书画一批

洒金纸本 · 设色纸本 · 纸本

立轴 · 对联 · 画心

163.5×30.5cm×2 85×27.5cm 70.5×32cm 94×47.5cm

99×49.5cm 136.5×34.5cm 136×34cm 137×34cm 136.5×34.5cm×2

137.5×34cm 67.5×33.5cm

说 明

王寿昌在好友林纾中年丧偶时,主动与其谈论法国文学,并通过王口述原著情节,林纾文言笔译的形式合译《茶花女》,风行一时,促成林纾日后的翻译事业。

本拍品含王寿昌行书对联一副,女儿王闲书画二帧,儿子王铁崖上款书画一批。

上款简介

王铁崖(1913~2003),原名庆纯,笔名石蒂,福州人,王寿昌最小的儿子。毕业于福州第一高中,获清华大学国际法硕士学位,考取清华留美生,赴美学习一年。翌年赴英国,入伦敦政法经济学院学习国际法。后任国立武汉大学政治系教授、国立中央大学政治系教授、国立北京大学政治学系教授、北大政治系教授兼系主任、北大历史系教授兼国际关系史教研室主任、法律系教授、中国外交学院教授、北大美国问题研究中心主任。1983年,加人中国共产党。著《新约研究》、《战争与条约》、《国际法》等。

作者简介

1.王寿昌(1864~1926),字子仁,号晓斋,福建闽县人,清末民初翻译家、官员、文人。曾任马尾船政学堂任法文教师,后到天津洋务局,任奉天军署翻译。其在好友林纾中年丧偶时,主动与其谈论法国文学,并通过王口述原著情节,林纾文言笔译的形式合译《茶花女》,风行一时,促成林纾日后的翻译事业。

2.王闲(1906~2000),女,字坚庐,号翼之,斋号味闲楼,福州人。王寿昌次女。从何振岱学诗,又从林纾、周愈学画,擅山水、花鸟。为福州国画理事、全国美协会员,省文史馆官员。著有《味闲楼诗集》。

3.盛元山(1924~?),山东威海人,参加抗日及抗美援朝,团级干部,中校军衔。后转业于南开大学图书馆任副馆长。善书法。

4.渔玲(1945~ ),女,吉林长春人,生于沈阳。少时随李子喻习写意花鸟,1971年在白求恩医科大学第一临床学院从事宣传工作。擅花鸟。1983年10月应日本福井县“水墨画协会”和丸冈町“霞墨画协会”之邀出访日本,并举办个人画展。现为吉林省美术家协会会员,北国书画社常务理事,吉林省画院专业画家。

5.蒙子军(1939~ ),斋号山风堂,陕西泾阳人。中书协理事,中美协会员、兰州军区政治部文艺创作室主任。

6.何裕(1921~2015),字聚川,晚号竹节馆主。甘肃定西临洮。兰州大学教授,曾任甘肃省政协六届委员,甘肃诗词学会理事,中国书法家协会第一、二届理事,甘肃省书法家协会名誉主席,甘肃省美术家协会理事等职。传略辑入《中国现代书法界名人辞典》、《当代中国书法艺术大成》、《中国当代艺术界名人录》等。

7.陈永革(1957~ ),笔名四友,别署四友书屋主人。甘肃兰州人。幼承家学。现任兰州市博物馆副馆长、副研究员,专业书法家,长期从事专业书画创作和理论研究工作。

8.孟天宇(1946~ ),字砚耘,号岩松,道号元一子,法号瑞超。受业于任政。现任国家职业标准书法技能鉴定委员会专家委员、中国汉字书写评定委员会副主任等。

9.萧弟(1935~2007),上海人。东北鲁迅文艺学院美术系绘画专业毕业。曾任甘肃省书法家协会副主席、中国书法家协会理事、中国书法家协会评审委员、中国美术家协会会员、国家一级美术师。2001年5月,在纪念中国书法家协会成立二十周年时被授予书法艺术的终生荣誉奖。

2025西泠春拍

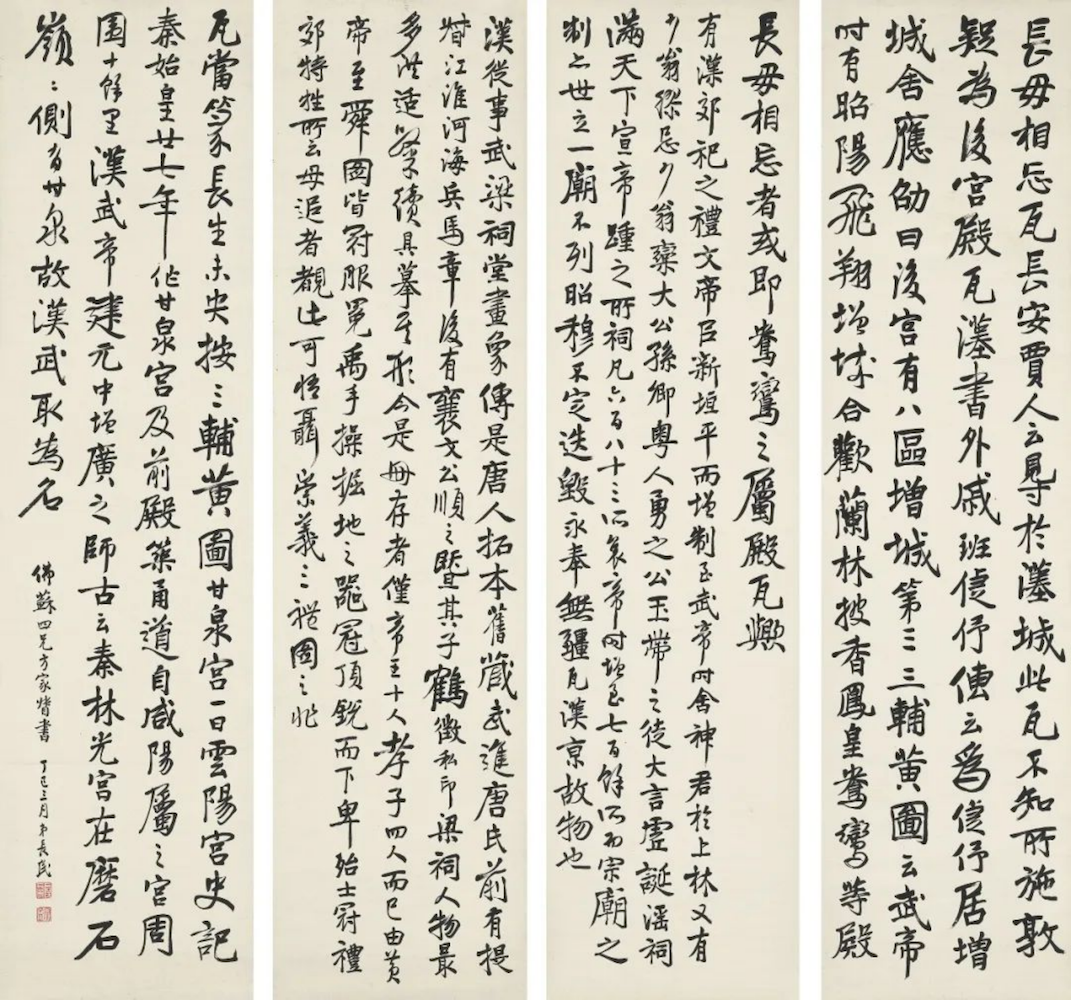

林长民(1879~1925) 为徐佛苏作 行书四屏

纸本 镜片(四帧)

1917年作

170×43cm×4

说 明

徐佛苏上款。

作者简介

林长民(1879~1925),幼名则泽,字宗孟,号双栝庐主人。福建福州人,生于浙江杭州。曾两度赴日,就学于早稻田大学政治科,1909年归国。历任福建法政学堂教务长、众议院议员、法制局局长、司法总长、外交顾问委员会政务次长、中国国联协会会长。并于1916、1924年分别担任中国大学、福建大学校长。长女林徽因。

上款简介

徐佛苏(1879~?),字运奎,一作应奎,号佛公,笔名心斋、文福兴等。湖南善化(今长沙)人。中国民主革命家、教育家、中华民国政府官员。曾参加华兴会,后逃亡日本。1907年,加入梁启超等在东京成立的政闻社,参与出版《政论》杂志。后曾任北平民国大学代理校长等。徐佛苏与林长民为知交好友,曾一同参与组建“宪友会”。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。