编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

以下图文均来自中鸿信

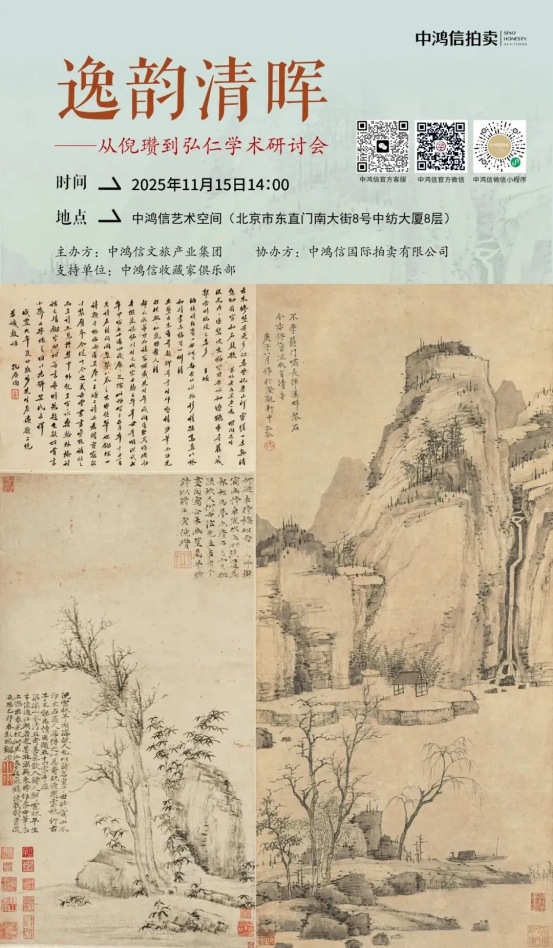

11月15日,逸韵清晖——从倪瓒到弘仁学术研讨会于中鸿信艺术空间盛大开幕,众多专家莅临中鸿信艺术空间,“逸韵流芳传百代,清晖映古照今人”,在这充满人文气息的时节,中鸿信特邀众多嘉宾好友齐聚一堂,共同开启“逸韵清晖——从倪瓒到弘仁”学术研讨会。

本次研讨会即意在叩问三百余年时空相隔之下,两段风神遥接、气韵相通的画史清音。此次研讨会的成功举办也体现了两件作品背后所蕴藏的文化价值。

倪瓒的“逸笔草草”与弘仁的“清劲孤高”,是中国文人画史上的两座高峰,他们以笔墨为媒,承载着文人的精神追求与审美理想。本次研讨会特围绕倪瓒《古木幽篁图》和弘仁《溪畔清音图》为焦点,旨在深研二人于社会剧变中之人格抉择、艺术语言的生成逻辑,以及“以画为寄”的精神传统,梳理明清文人画的传承脉络,为中国书画艺术的发展提供思想启迪。

邵彦丨中央美术学院教授

本次研讨会开篇,中央美术学院教授邵彦老师带来了深度兼具的学术分享。邵老师以艺术史为核心视角,首先对倪瓒至弘仁两件经典作品进行了细致剖析,深入挖掘作品背后蕴含的艺术理想与精神内核,为研讨会奠定了扎实的学术基调。随后,他聚焦此次展出的多件重磅藏品,展开针对性论述:从乾隆帝(1711-1799)行书《济源盘谷铭注》的帝王笔墨气象,到徐悲鸿旧藏并题跋的文徵明(1470-1559)行书七言联所承载的收藏脉络与书法精妙,再到文徵明(1470-1559)赠紫峰论画图轴中蕴含的文人交游与艺术主张,以及弘一(1880-1942)刺血行书 “百千亿光明” 所彰显的信仰力量与笔墨境界,邵老师对每件作品的艺术特色、历史背景与文化价值均进行了详实解读。最后,邵老师从艺术史研究的专业维度,高度肯定了本次研讨会的学术价值,为后续的交流研讨提供了重要的思路指引与学术参考。

刘金库丨天津美术学院教授

在邵彦老师之后,天津美术学院教授刘金库老师接续进行学术分享。刘老师首先从作品著录与材料本身两大关键维度展开考证,以严谨的研究视角确认了相关作品的年代属性,为后续论述奠定了坚实的实证基础。随后,他结合《云林画谱》的经典文献,深入解读倪瓒的艺术风格与精神追求,明确指出倪瓒作品所呈现的 “玄素之美”,其核心是对 “以淡味为至味” 精神境界的极致追求。刘老师特别强调,倪瓒在艺术史上的重要突破在于,将原本作为花鸟画配角的竹子提升为独立创作素材,并赋予其深刻的哲学内涵,这一创新对后世绘画发展产生了深远影响。

针对倪瓒的《古木幽篁图》,刘老师进行了细致的作品分析:这幅作品通过枯木、瘦石与疏竹的极简组合,构建出一个空寂无人的艺术世界。他指出,这幅画并非对现实风景的写生再现,而是倪瓒高洁人格与孤寂心境的直接投射 —— 古木象征着生命的倔强与沧桑,幽篁则代表了乱世中文人始终坚守的清高操守。刘老师总结道,整幅画以其标志性的 “萧疏寒林” 意境,精准传达出倪瓒对尘俗的疏离态度、对生命无常的深切体悟,以及在孤寂境遇中寻得精神独立的哲学境界,为理解倪瓒艺术的深层价值提供了关键视角。

刘天华丨清华大学美术学院讲师

继刘金库老师之后,清华大学美术学院刘天华讲师登台分享观点。他的发言聚焦相关作品的双重价值,以文化价值与艺术价值为核心框架展开深入论述。在文化价值层面,刘讲师提出,倪瓒作品中所传达的精神内核,堪称中国人文精神的重要图腾,其蕴含的文人风骨与精神追求,是对传统人文理念的经典诠释,具有深刻的文化象征意义。

在艺术价值层面,刘讲师进一步指出,此次研讨涉及的倪瓒作品,其画面呈现与倪瓒自身的美学主张高度契合 —— 尤其彰显了 “逸笔草草,不求形似” 的艺术追求。这种创作理念突破了对物象外在形态的刻意描摹,更注重以简练笔墨传递内在精神意趣,既是倪瓒艺术风格的鲜明标志,也为中国传统绘画的美学发展提供了重要参照,充分体现了作品在艺术表达上的独特价值与深远影响。

清无法师丨孔子第七十一代孙、文化禅僧

在刘天华讲师之后,兼具孔子第七十一代孙与文化禅僧双重身份的清无法师,从独特的文化与宗教视角带来发言。清无法师首先聚焦此次研讨的倪瓒作品,以作品中暗含的禅宗思想为核心切入点展开论述,为解读作品提供了别样的学术维度。

他进一步指出,透过这幅作品的笔法细节,能够清晰窥见倪瓒的内在心性 —— 笔法间的凝练与疏放,恰是其心性的直观外化。清无法师强调,倪瓒的这种心性特质,与禅宗所倡导的澄澈、超脱之理高度契合,二者在精神内核上形成呼应,这一观点为理解倪瓒作品背后的思想底蕴与人格特质,提供了极具启发性的宗教与文化视角。

王照宇丨苏州大学艺术学院副教授、中国美术学院博士

在清无法师之后,苏州大学艺术学院副教授、中国美术学院博士王照宇,从独特的家世视角展开对倪瓒艺术的解读。他首先以倪瓒的家世背景为分析起点,深入探寻其艺术特点形成的深层根源,为理解倪瓒的创作风格提供了新颖的研究维度。

王副教授重点聚焦倪瓒标志性的 “一河两岸” 式山水画图式,指出这一图式对后世绘画产生了重要影响:倪氏之后的众多画家,在立足 “一河两岸” 基本图式的基础上,融入各自独特的笔墨语言与审美情趣,不断拓展与创新,衍生出兼具个性与趣味的 “一河两岸” 式山水作品。他强调,这些作品共同构筑了中国绘画史上一个极具文化深度与审美意蕴的 “一河两岸” 式山水图像景观,充分彰显了倪瓒艺术范式的持久生命力与深远影响力。

兆晖丨著名书画家、美术评论家、首师大国学中心书画研究会会长

著名书画家、美术评论家、首师大国学中心书画研究会会长兆晖先生,从文化传承的宏观视角带来发言。他首先高度肯定了本次研讨会的深刻意义,指出研讨会不仅是对艺术作品与艺术理念的深度研讨,更在推动传统文化传承与学术交流层面具有重要价值,为相关领域的研究与实践提供了有力支撑。

同时,兆晖先生也特别提及中鸿信,对其在传播传统文化方面所做出的积极贡献给予再次肯定。他认为,中鸿信作为文化艺术品拍卖领域的重要力量,通过对优质艺术品的发掘、呈现与推广,有效搭建了传统文化与大众之间的桥梁,为传统文化的传承、弘扬与活化发挥了重要作用,彰显了企业在文化建设中的责任与担当。

李忠春丨全国工商联

来自全国工商联的李忠春先生,从人格与艺术创作关联的独特角度带来分享。他将焦点放在倪瓒的人格特质对其画作风格的影响上,明确指出倪瓒性格中孤高的特质,正是造就其作品呈现出 “高逸” 风格的关键因素 —— 这种人格与艺术的深度绑定,让倪瓒的作品不仅是视觉呈现,更成为其精神气质的直观载体,为理解倪瓒艺术的独特性提供了人格视角的解读。

同时,李忠春先生也结合自身工作领域的实践经验提出建议,他表示,在当下的文化传播语境中,需进一步构建传播优秀传统文化的桥梁,积极搭建企业之间的文化交流平台,以更高效的联动模式推动文化传承。此外,他还表达了对后续开展多元化文化合作的期待,希望通过多方协作,让优秀传统文化在新时代焕发出更强的生命力,实现更广泛的传播与影响。

巴爱民丨原北京市文物局副局长,北京文物保护基金会理事长

原北京市文物局副局长、北京文物保护基金会理事长巴爱民先生,以深厚的文化视野带来分享。他跳出单纯的艺术分析框架,从中国传统文学与哲学的双重维度切入,对倪瓒的艺术与精神世界展开深度解读 —— 通过文学中的意境营造与哲学中的思想内核,为在场听众挖掘出倪瓒作品背后更丰富的文化底蕴,让对倪瓒的认知超越画作本身,延伸至传统文脉的深层肌理。

在解读过程中,巴爱民先生还巧妙引申出诸多贴合现实的人生哲理,引发听众对艺术与生活关系的思考。尤为重要的是,他在发言中着重强调了 “文化自信” 的重要性,指出传承优秀传统文化是树立文化自信的根基;同时,他以务实的视角提出 “人要贴着地面行走,不要好高骛远” 的观点,既呼应了传统哲学中 “务实求真” 的理念,也为当下文化传承者与实践者提供了极具现实意义的行动指引,让学术研讨的价值进一步延伸至生活与实践层面。

研讨会过后,中鸿信文旅集团董事长王士建先生同步举办了倪瓒《为何士信绘 古木幽篁图》及王绂(元末明初)《楚江清晓图卷之沈度(明)跋文》衍生品限量版画发布会!

此次发布的版画以原作为蓝本,采用高精度复刻工艺还原原作神韵,全球限量仅300幅,首发价格 均为1988 元。无论是作为文人画艺术的收藏入门之选,还是点缀空间的文化摆件,都极具价值,敬请关注!

2024-2025年,中鸿信文旅集团学术部正以蓬勃之势汇聚行业学术智慧、壮大专业力量,先后聘请多名学术教授与文化界专家加入,为中鸿信文旅集团,深入文化及文物艺术品市场领域,拓展文物艺术品与学术结合延伸链条提供重要根基。

中鸿信文旅集团董事长王士建先生为原北京市文物局副局长,北京文物保护基金会理事长先生颁发聘书

活动当天,中鸿信文旅集团迎来两位重磅专家的加入——正式聘请原北京市文物局副局长,北京文物保护基金会理事长巴爱民先生担任中鸿信文旅集团传统文化与国学顾问,职业文物鉴定评估专家雷明先生担任中鸿信文旅集团艺术顾问,与我们共启文物与学术创新的崭新征程。

中鸿信文旅集团董事长王士建先生为职业文物鉴定评估专家雷明先生颁发聘书

此次研讨会期间,正值中鸿信2025秋拍北京精品展,研讨会过后,众多嘉宾好友也参观了此次秋拍精品展,此次展览将精选秋拍核心藏品集中展出,涵盖古代书画、近现代名家作品及古董珍玩等重点门类,让观众近距离欣赏传世佳作的细节与神韵,提前锁定心仪拍品。

倪瓒处元明易代之时,弘仁历明清兴替之变。家国陵夷,山河易色,二人皆选择抱贞守素,隐迹林壑,将一身孤愤、满腹苍茫,尽付与纸上云烟。倪瓒笔下的太湖清景,疏林坡岸,墨韵简澹,意境空寒,一木一石间透出尘外之思与生命寂寥;弘仁则取径倪迁,更参禅理,笔下丘壑线条清刚,墨色沉静,于虚实勾勒中见骨相嶙峋,满纸皆弥漫着冷逸肃穆的静寂之气。虽时异世殊,然二者画中同具之“静”、“孤”、“清”、“寂”,非止于形式之似,实为精神气格之共鸣。

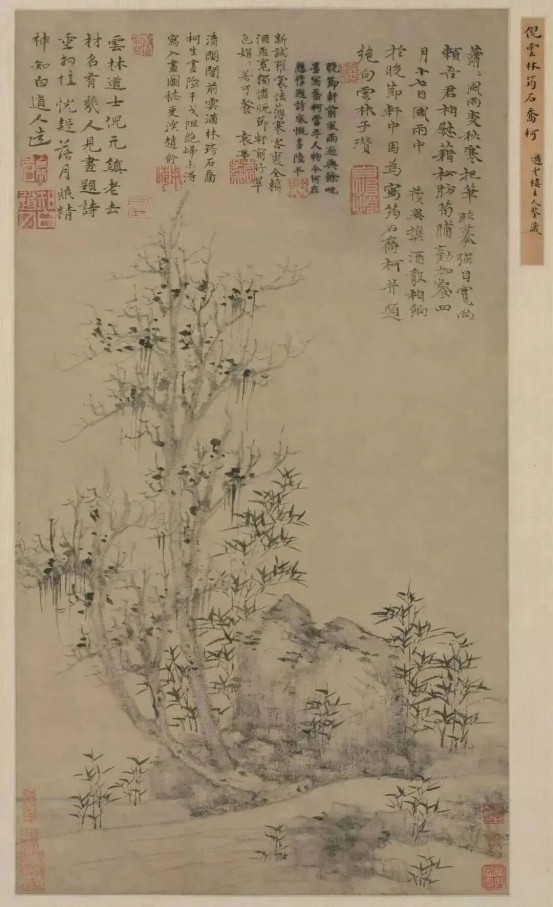

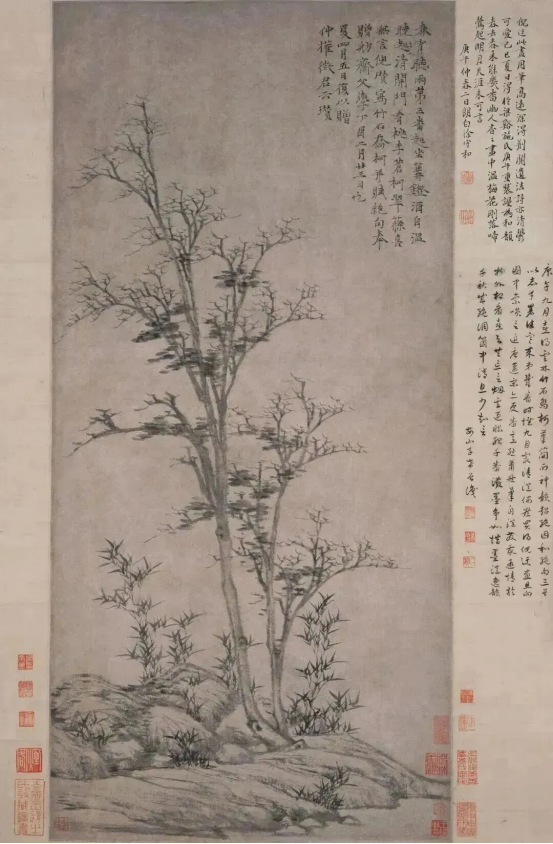

倪瓒(1301-1374) 为何士信绘 古木幽篁图

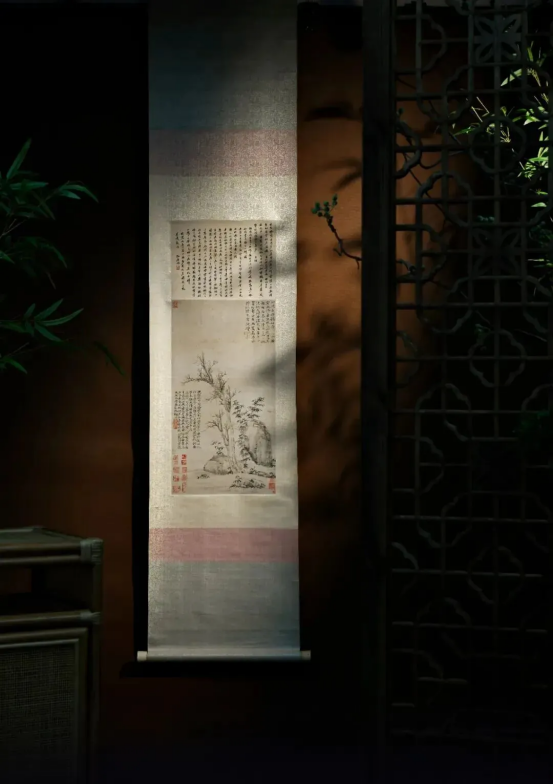

本幅倪瓒(1301-1374)《 为何士信绘 古木幽篁图》立轴,水墨纸本,纵66厘米,横35厘米,诗堂26×35厘米,甲寅(1374年)作。上有自题:“何逊来时梅似雪,小山竹树写幽情。东风吹上毗陵遗,为报相思梦亦清。正月十日,毗陵故人何士信先生来求予画,因写古木幽篁图并赋诗以赠,甲寅倪瓒。”钤印“云林子”(朱文印)。此画作于甲寅(1374年)正月十日。这对于理解倪瓒的艺术至关重要,因为根据史料记载,倪瓒正是在这一年的十一月十一日逝世。

这幅《古木幽篁图》是倪瓒生命最后一年,晚年绝笔的馈赠,堪称其艺术生涯的绝响之一。此画作并非随性自娱,而是为一位特定的“毗陵故人何士信先生”所作。这使得此作包含了深厚的情感与特定的创作情境。画中古木虬曲、幽篁疏朗,笔墨极其简淡,却内含孤峭坚韧之气,正是其“逸笔草草,不求形似”美学主张的终极实践。这种至简至淡的意象,已然超越物象本身,成为画家面对生命终局的精神写照。

倪瓒(1301-1374) 为何士信绘 古木幽篁图

倪瓒(1301~1374),初名珽,字符镇,又字玄瑛,号云林、云林子、云林散人,别号荆蛮民、净名居士、幻霞生等。无锡人。家豪富,筑“云林堂”、“清閟堂”藏法书名画、钟鼎古琴。诗文音律,琴棋书画俱精。擅水墨山水、竹石,宗董源,参以荆关法,用笔方折遒劲,创“折带皴”画山石法,与黄公望、吴镇、王蒙合称“元四家”。

元 张雨《倪瓒像卷》局部,台北故宫博物院,28.2x60.9cm

◆清閟阁绝笔

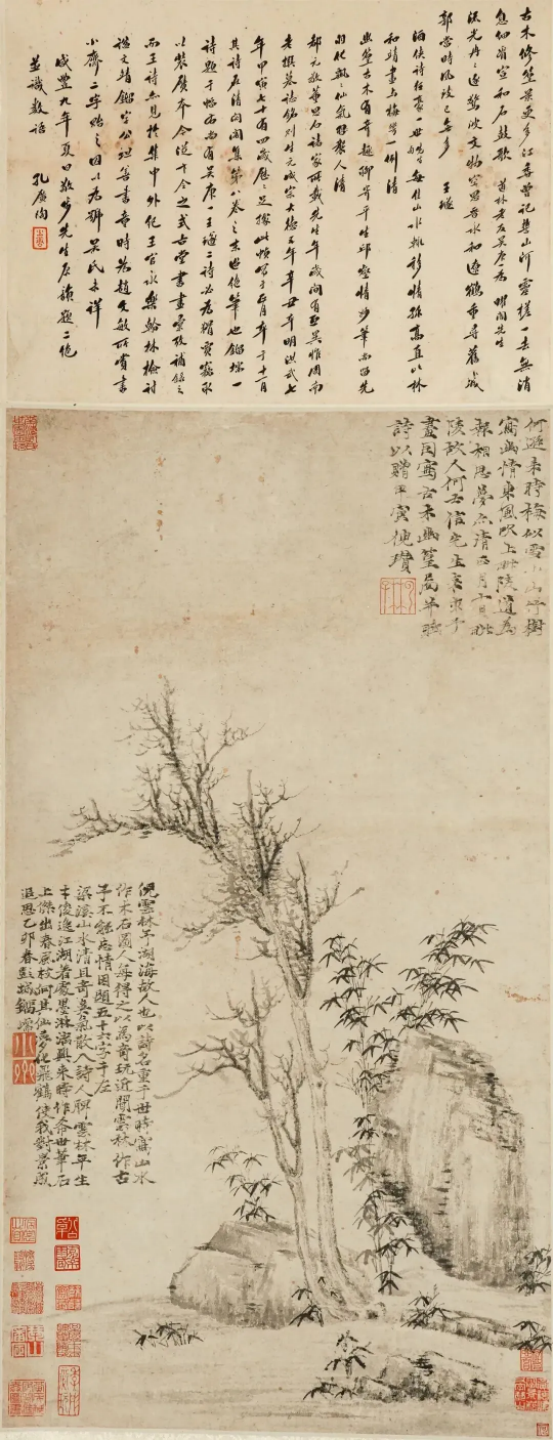

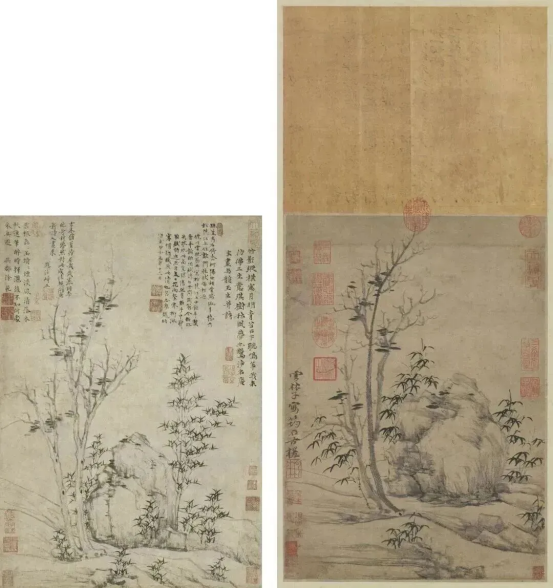

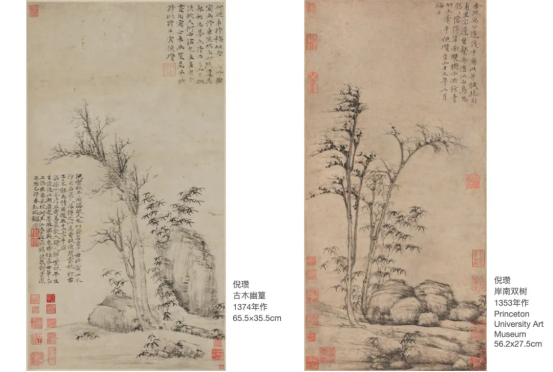

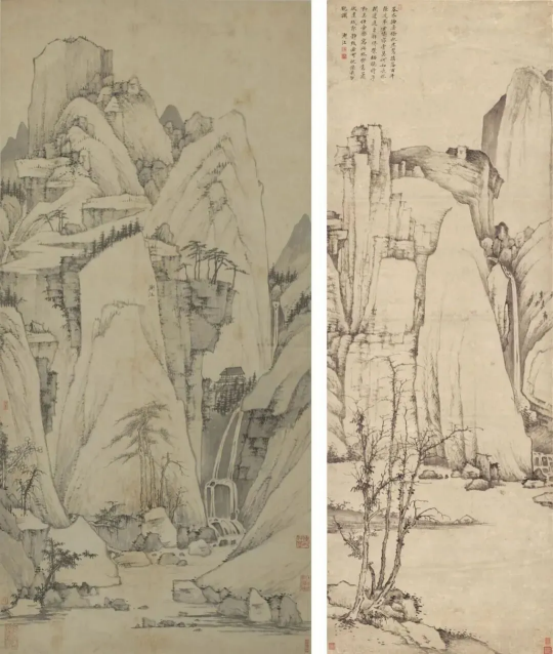

目前所见倪瓒传世山水绘画主要可分两类,一类为标准的元代“一河两岸”式山水,另一类则为“枯木竹石”,《古木幽篁》即属后一类者。

倪瓒的坡岸竹石题材于目前所见全球之公私收藏中较为可靠者,共计仅十余幅。其中有明确纪年最早者为Princeton University Art Museum藏《岸南双树》,作于至正十三年(1353)二月晦日,而最晚者则为《古木幽篁》,作于甲寅年(1374)正月十日,倪瓒即于同年十月因脾病逝世。

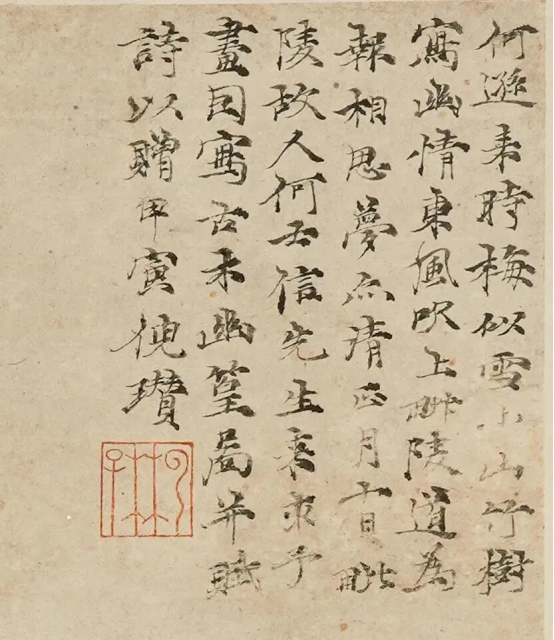

此幅《古木幽篁》图绘一处平矮的坡岸上伫立的山石、枯树与小竹,这均是倪瓒坡岸竹石画题常见的构成要素。画幅右上有倪瓒自作诗文并述及作画始终:何逊来时梅似雪,小山竹树写幽情。东风吹上毗陵道,为报相思梦亦清。正月十日,毗陵故人何士信先生来求予画,因写古木幽篁图,并赋诗以赠,甲寅(1374)倪瓒。

倪瓒(1301-1374) 为何士信绘 古木幽篁图(局部)

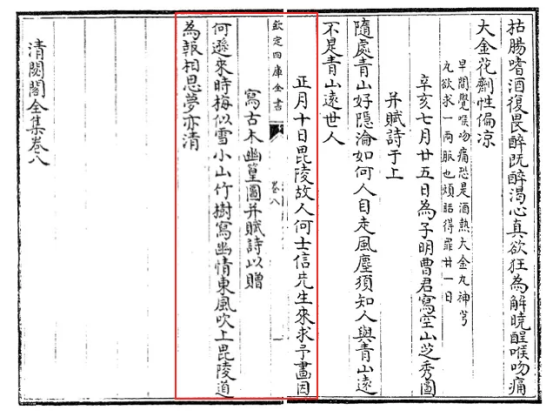

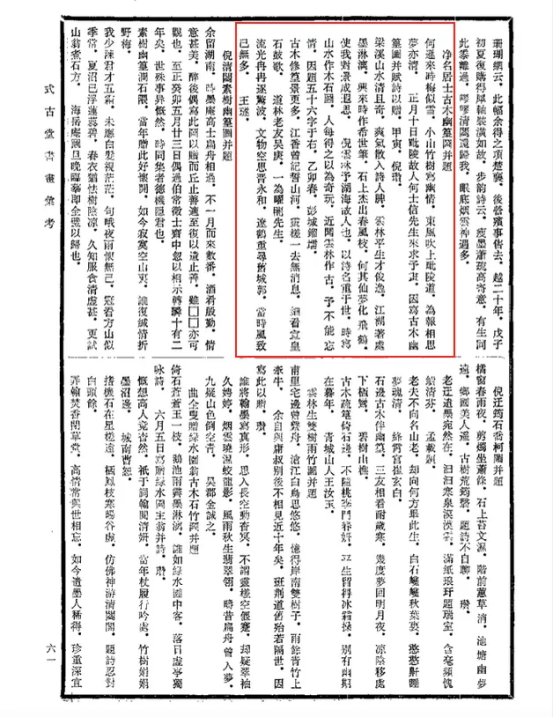

倪瓒,《清閟阁集》,浙江大学藏摛澡堂四库全书本,卷八,页41。

此幅倪瓒(1301-1374)《为何士信绘 古木幽篁图》题画诗同收入倪瓒文集《清閟阁集》卷八之中,并为此卷末首,说明很可能为倪瓒生前所作最后一首七言绝句。而受画者何士信目前所知仅为毗陵(今常洲)人,《古木幽篁》也为倪瓒为其所绘。不过诗文中仍透露出一点关于何士信的信息。首句写“何逊来时梅似雪”,即有用典。何逊为南朝梁诗人,其在扬州时有一次院内梅花盛开,何逊吟咏其下,甚是惬意。后来居洛阳后,久久思梅不得,便再次前往扬州,适逢梅花盛开,遂召文士终日饮酒赏梅赋诗。何逊与何士信同姓,而此诗所作的时间又为正月,“梅似雪”的比喻当符时节,由此即可见倪瓒诗文用心之处。

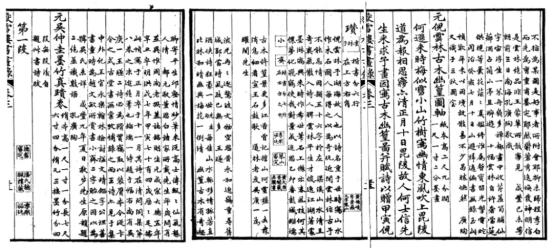

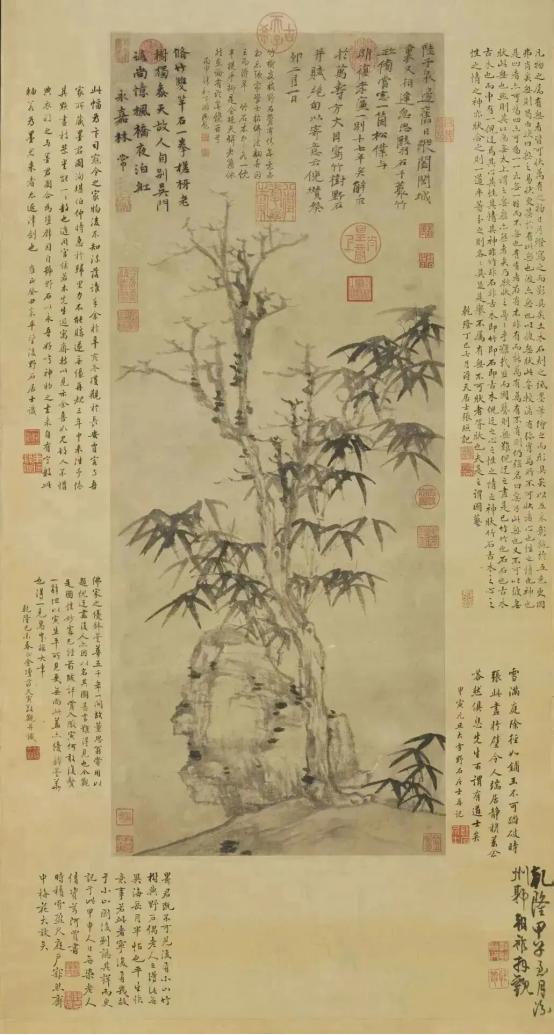

◆明代流传考略

倪瓒(1301-1374) 为何士信绘 古木幽篁图(题跋)

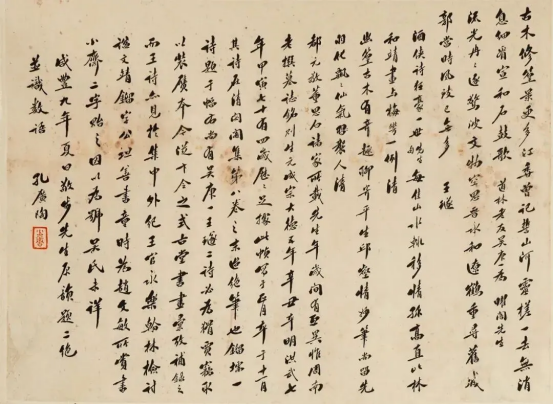

【题跋】倪云林予湖海故人也,以奇诗名重于世,时写山水作木石图,人每得之,以为奇玩。近闻云林作古,予不能忘情,因题五十六字于左。梁溪山水清且奇,爽气散入诗人脾。云林平生才俊逸,江湖着处墨淋漓。兴来时作希世笔,石上杰出春风枝。何其仙梦化飞鹤,使我对景成追思。乙卯春彭城镏壖。钤印:小斋(白文)

【跋者简介】刘堧,字公坦,号小斋。江阴(今属江苏)人。早年得赵孟頫所书“小斋”,因以为别号。工诗文,精书法,至正间辟帅府照磨,寻谢归。有《小斋集》,未见传本。生平见《大雅集》卷五、《书史会要》卷七、《毗陵人品记》卷五、清钱熙彦《元诗选补遗》。按:刘堧籍贯,明汪砢玉《珊瑚网》卷三十四又署“彭城镏壖”。

虽倪瓒常作为“元四家”在画史中称道,但其活动时间部分其已至明初。《古木幽篁》作于甲寅年,时为洪武七年(1374)。目前画芯中的跋文,也是《古木幽篁》的早期鉴跋者,镏壖即主要活动约元末明初这段时期。按孔广陶的考订,镏壖,字公坦,善书,童时为赵孟頫(1254-1322)所欣赏,书“小斋”二字贻之,因以为号。可见他很可能在年龄上也与倪瓒相仿,并也是元末江南鉴藏圈中的一员。他很可能是在何士信手中见到《古木幽篁》一图,并作了长跋:倪云林予湖海故人也,以诗名重于世。时写山水、作木石图,人每得之,以为奇玩。近闻云林作古,予不能忘情,因题五十六字于左。梁溪山水清且奇,爽气散入诗人脾。云林平生才俊逸,江湖着处墨淋漓。兴来时作希世笔,石上杰出春风枝。何其仙梦化飞鹤,使我对景成追思。乙卯(1375)春,彭城镏壖。根据文意及镏壖大致活动时间推测,其中“乙卯”年款,应指倪瓒逝世的后一年,即1375年。此年镏壖听闻倪瓒逝世,甚为悲惋,于是在此图上赋诗并记录倪瓒的一生。不过与我们现在认识的倪瓒不同,在镏壖看来,倪瓒主要是“以诗名重于世”,而并非主要为画。另其画则是“人每得之,以为奇玩”,可见倪瓒画于当时就以风格奇独为鉴藏家欢迎。最后面对此画,从古木幽篁的主题之中,镏壖看出的竟是倪瓒,“何其仙梦化飞鹤,使我对景成追思”。

汪珂玉(1587-?),《珊瑚网》,浙江大学图书馆藏本,卷三十四,页27。

卞永誉(1645-1712),《式古堂书画汇考》,收入卢辅圣,《中国书画全书》,上海:上海书画出版社,1993,第7册,页61。

吴升,《大观录》(主要活动明末清初),北京大学图书馆藏本,卷十七,页64。

镏壖长跋于明代汪珂玉(1587-?)《珊瑚网》、卞永誉(1645-1712)《式古堂书画汇考》、吴升(主要活动明末清初)《大观录》中即有所著录,另外三书还分别记载了《古木幽篁》图上另外两位题跋者吴庚一(约活动于元末明初)与王璲(?-1425)的诗文。其中王璲因于永乐(1403-1424)初年曾官至翰林检讨,可查证其相关信息,但吴庚一则无更多讯息查证。不过透过画面上的题记内容,仍可对其大致情况作一推测。

首先,王璲,字汝正,号青城山人,遂宁人,占籍吴中(苏州)。永乐初官翰林检讨,曾直内阁,仁宗(1424-1425)时下狱死,赠太子宾客,谥文靖。那么王璲于《古木幽篁》图上的跋文时间必早于1424年以前。另外,《珊瑚网》、《式古堂书画汇考》所记吴庚跋均在镏壖与王璲之间,说明跋文的题写顺序可能也是如此,先镏壖,次吴庚一,最后王璲;或吴庚一年龄介于镏壖与王遂之间。

其次,从二人诗文主旨内容来看,均是怀思倪瓒。吴庚一诗:“古木修篁景更多,江香曾记誓山河。灵槎一去无消息,细看宣和石鼓歌。”王璲诗:“流光冉冉逐惊波,文物空思晋永和。辽鹤重寻旧城郭,当时风致已无多。”或说明此时应距倪瓒逝世(1374)并不很久。另从吴庚一落款“道林老友吴庚一为曜闇先生”猜测,“曜闇先生”或即《古木幽篁》的受画者何士信名号,而吴庚一又称“道林老友”,其可能与何士信即为友人关系。综上来看,《古木幽篁》图于明初可能一直存于何士信家中,而镏壖、吴庚一、王璲则分别观画以此凭吊倪瓒,并依次于画上题跋赋诗。

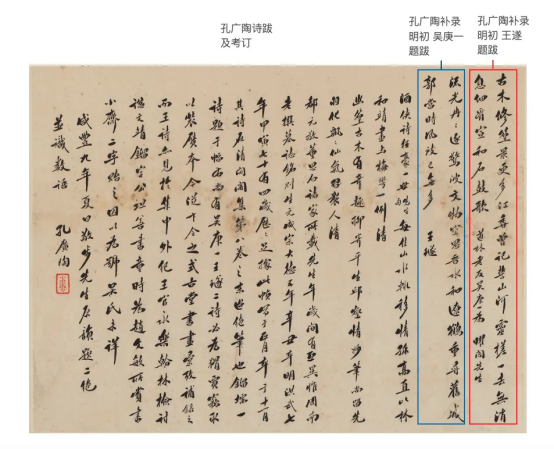

倪瓒(1301-1374) 为何士信绘 古木幽篁图(诗堂)

孔广陶,《岳雪楼书画录》,哈佛大学燕京图书馆藏本,卷三,页33。

另据潘正炜(1791~1850)《听帆楼续刻书画记》所记《古木幽篁》图上原有的罗逢奎(约活动于明末清初)与罗所蕴(约活动于明末清初)跋文,《古木幽篁》在明代中期时还经许国(1527~1596)家递藏,其最早为许国孙辈从“妇家”收入,晚明时再由罗逢奎从许国家收入。而从罗所蕴跋文内容来看,其仅提及镏壖一人跋文,可能说明此时画幅上已不见吴庚一与王璲跋文。

潘正炜(1791~1850),《听帆楼续刻书画记》,潘氏家藏批点本,页44-45。

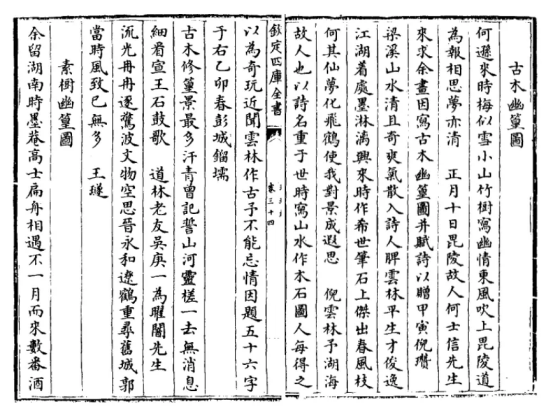

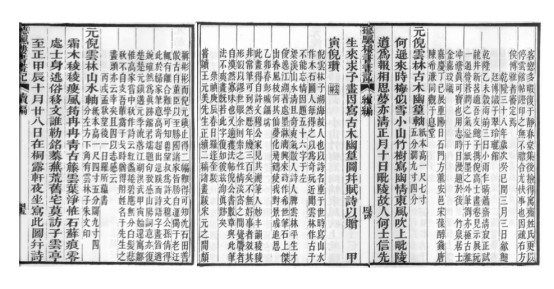

◆清代流传以及题跋散佚的可能

根据明代著录可知,《古木幽篁》图至晚明清初时仍还可见镏壖、吴庚一、王璲三人诗跋。但是至清代潘正炜(1791~1850)《听帆楼续刻书画记》手中时,则仅见镏壖一人诗跋,不过增加了罗逢奎与罗所蕴的跋文。后再至孔广陶(1832~1890)手中时,二罗的跋文也已不见。孔广陶在《古木幽篁》图上方诗塘的跋文根据《式古堂书画汇》补录了吴庚一与王璲的跋文,并对此进行了考订和说明。

古木修篁景更多,江香曾记誓山河。灵槎一去无消息,细看宣和石鼓歌。道林老友吴庚一为曜闇先生。流光冉冉逐惊波,文物空思晋永和。辽鹤重寻旧城郭,当时风致已无多。王璲。

酒侠诗狂豪一世,先生句,每佳山水辄移情。孤高直比林和靖,画与梅花一例清。幽篁古木有奇趣,聊寄平生邱壑情。妙笔尚留先羽化,飘飘仙气习袭人清。都元敬、董思白诸家所载先生年岁有互异,惟周南老撰墓志铭,则生元成宗大德五年辛丑,卒明洪武七年甲寅,七十有四岁,历历足据。此帧写于正月,卒于十一月,其诗在清閟阁集第八卷之末,迨绝笔也。镏壖一诗题于幅右,尚有吴庚一、王璲二诗,必为猾贾窃取以装赝本。今从卞令之式古堂书画汇考补录之,而王诗亦见于集中,外纪王官永乐翰林,检讨,谥文靖,镏字公坦,善书,童时为赵文敏所赏,书小斋二字贻之,因以为号。吴氏未详。咸丰九年(1859)夏日,敬步先生原韵题二绝并识数语。

孔广陶首先再次考定了倪瓒生卒年份,否定都穆(1458-1525)董其昌(1555-1636)之说,并以周南老所撰倪瓒墓志铭为凭,说明倪瓒应生元成宗大德五年辛丑(1301),卒明洪武七年甲寅(1374)。《古木幽篁》图即为倪瓒生前最后一年所作。然后发现《古木幽篁》图上倪瓒所作诗文题跋有收入倪瓒诗文集《清閟阁集》卷八之中。遂后又考订了题跋者镏壖、王璲两人事略,而吴庚一则尚不清楚。

孔广陶其中最为重要的考订,当为为何幅上不见吴庚一、王璲二诗?据其推测,《古木幽篁》图应在明初至清末五百余年的朝代更迭和辗转流传中经历重装或损毁,以致两段原题的散佚。现在再次回观《古木幽篁》现存的物质情况。其中倪瓒跋于画幅右上,镏壖跋在左侧中部,上方诗塘为孔广陶补录前人题跋及考订文章,此与《岳雪楼书画录》所记一致,说明从孔广陶至今,《古木幽篁》在物质上没有大的改动。那么再向前回推,潘正炜《听帆楼续刻书画记》所记之时,已经不见吴庚一、王璲二诗,而罗逢奎与罗所蕴题跋至孔广陶时候也已不见,则说明《古木幽篁》在明初成画以后,于历代流传中至少经历过两次物质变化。第一次约为明中晚期至潘正炜手中时,此时已散失了吴庚一、王璲的跋文;而第二次则是在由潘正炜至孔广陶手中时,罗逢奎与罗所蕴的跋文也已消失不见。

倪瓒,《筠石乔柯图》,Cleveland Museum of Art藏,67.3x36.8cm

再次重新回观《古木幽篁》的构图及画面细节。整体观之,《古木幽篁》整幅画面看似配置十分平衡,但是若将镏壖跋文与后世鉴藏印章略去不看,即可发现画面有明显的右倾态势。首先整幅画面最为主要的结构动线即为中间较高的“乁”形树木。此棵枯树从画面中心底部开始生长,而分支以后尤其是梢头部分则逐渐向左延伸,几乎完全支撑起整个竖幅画面,将整个画面一分为二。但是围绕于中心枯树的两侧实际并不均衡,右侧一块较大的竖矩形石块使得整幅画面明显右倾,而若再将倪瓒于右上角的跋文一并纳入画面来看,则更是加重画面重心偏右的态势。

左:倪瓒,《琪树秋风》,上海博物馆藏,62x43.3cm

右:倪瓒,《筠石古槎》,台北故宫藏,44.5x32cm

倪瓒是十分讲究左右对称平衡的画家,尤其是在枯木竹石题材中,虽左右景物配置不同,但重心几乎都维持在画面中心线下方,给人以沉厚的稳定之感。如倪瓒传世作品中较为可靠的Cleveland Museum of Art藏《筠石乔柯图》、上海博物馆藏《琪树秋风》、台北故宫藏《筠石古槎》均是如此,可见应为倪瓒枯木竹石题材图像的共同特征。另外《古木幽篁》上的倪瓒题跋上侧与右侧似乎太过贴近裱边,这在倪瓒枯木竹石题材题跋中并不算常见。从上述三图与《古木幽篁》的跋文位置对比即可见倪瓒一般跋文于上、右侧裱边仍有一定距离。Princeton University Art Museum藏倪瓒1353年所绘《岸南双树》,已属此类画作中倪瓒跋文距离裱边最近者,但右侧仍距裱边有一字左右距离。综合构图与题跋两点来看,《古木幽篁》右侧或许即曾遭过小部分裁切,以导致原本存于此部分的题跋散失。

倪瓒,《岸南双树》与《古木幽篁》

最为可能的一种情况,即是吴庚一、王璲、罗逢奎、罗所蕴四人诗跋一开始便未题于画心之上,而是题于裱边或诗塘。其中罗所蕴跋文中记到“附姓名于先生之画头”很可能即暗示了原先《古木幽篁》画心之上即另有诗塘。实际后世鉴藏家于倪瓒枯木竹石一类绘画题跋时常常出现这种情况。这在倪瓒传世作品中十分常见。上海博物馆藏倪瓒1357年所作《竹石乔柯》图右侧裱边上即为此种情况,更为甚者则是台北故宫藏倪瓒于1363作所之《竹树野石图》,其裱边几乎被后世鉴藏家的题跋鉴赏意见铺满。这可能是立轴形式的倪瓒枯木竹石一类与一般山水画相比,确实留有较少空间以供后人题跋的原因。《古木幽篁》上吴庚一等人题跋若原本便题于裱边或诗塘,那么在后世递藏重装或意外损毁的情况下则更易散失,唯有镏壖因题跋于画心之上,以致今日才仍得以所见。而孔广陶在诗堂里的客观考据,则为后世的递藏者廓清了围绕在文献与实物之间的迷思,让我们有了得以追溯作品原貌的可能。

倪瓒,《竹石乔柯》,1357年作,上海博物馆藏,82.8x39.8cm

倪瓒,《竹树野石图》,1363年作,台北故宫藏,92x37.4cm

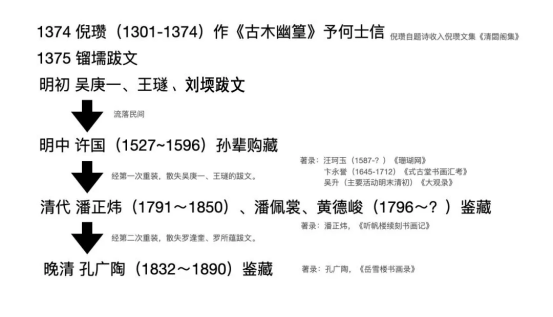

倪瓒,《古木幽篁》流传示意图

小结:

通过如上对《古木幽篁》历代题跋、著录的厘清,其流传大致情况如下:《古木幽篁》于1374作成之后,首先可能即藏于上款人何士信处,一年后(1375)镏壖获观,便于画心上题写了长跋。流传至明初时还分别经吴庚一、王璲二人题跋。至明中晚时期,流落民间,被许国(1527~1596)孙辈购藏,稍后转手至罗逢奎之手,新增罗逢奎、罗所蕴跋文。并经汪珂玉(1587-?)《珊瑚网》、卞永誉(1645-1712)《式古堂书画汇考》、吴升(主要活动明末清初)《大观录》著录。约是时,经第一次重装,散失吴庚一、王璲的跋文。

清代以后,辗转至潘正炜(1791~1850)、潘佩裳之手,并经黄德峻(1796~?)鉴藏,至孔广陶(1832~1890)之前,经第二次重装,散失罗逢奎、罗所蕴跋。孔广陶则对《古木幽篁》进行了重新考订,并据《式古堂书画汇考》诗塘中补写了吴庚一、王璲诗跋。今日所见 《古木幽篁》的物质情况,便仍保留孔广陶手中摸样。

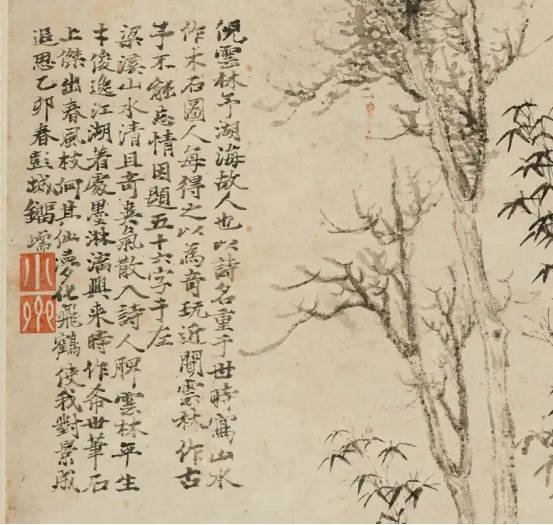

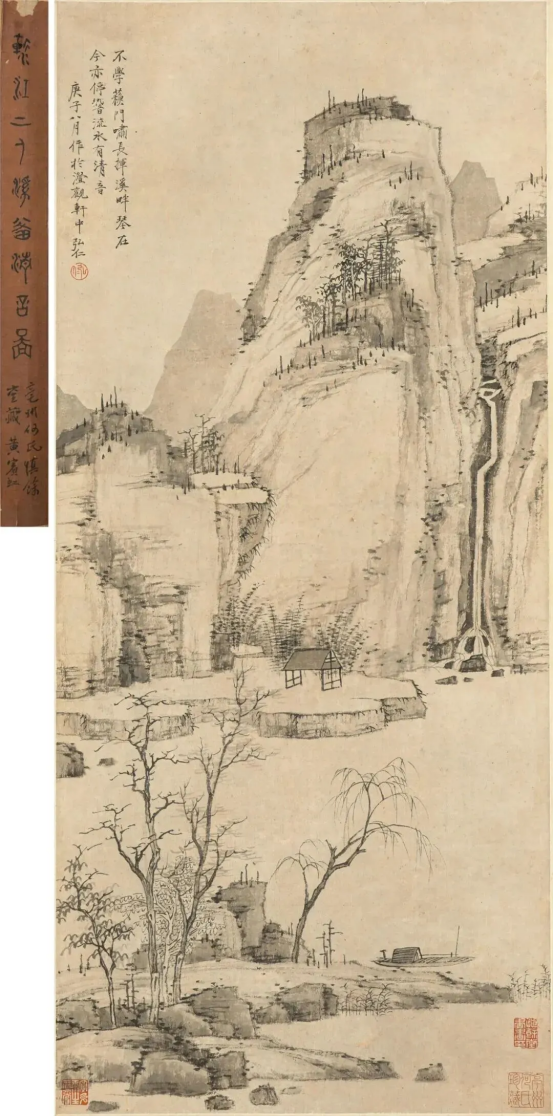

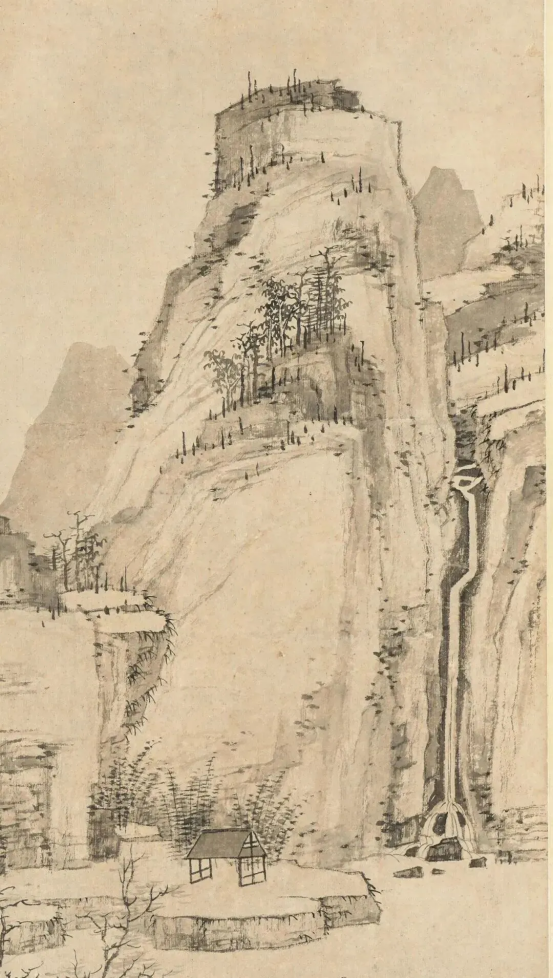

弘仁(1610-1664) 溪畔清音图

清初画僧弘仁(渐江)的《溪畔清音图》,作于1660年秋,是其晚年栖居黄山五明寺澄观轩时的精神映照。此作以疏朗的构图、洗练的笔法、空灵的意境,将自然山水升华为禅心诗境的载体。画中题诗“不学苏门啸,长挥溪畔琴。在今亦停响,流水有清音”,更以诗境与图像互文,道出画家超脱尘嚣、寄情天地的隐逸理想。此作经黄宾虹旧藏,流传有序,在弘仁艺术生涯与明遗民绘画史中兼有独特的价值。

弘仁(1610-1664) 溪畔清音图

立轴 设色纸本

庚子(1660年)作

76×33.5 cm. 约2.3平尺

【款识】不学苏门啸,长挥溪畔琴。在今亦停响,流水有清音。庚子八月作于澄观轩中,弘仁。

【钤印】弘仁(朱文)

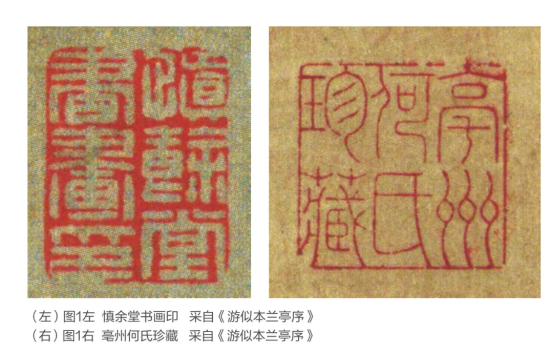

【鉴藏印】宾弘平生真赏(白文)、慎余堂书画印(白文)、亳州何氏珍藏(朱文)

【题签】渐江上人溪畔清音图。亳州何氏慎余堂藏,黄宾虹。钤印:宾弘(朱文)

【著录】

1.《浙江资料集》第72页,安徽人民出版社,1984年;

2.《题画诗类编》第204-205,任世杰编,安徽美术出版社,1989年(电子版);

3.《弘仁》第219页,陈传席著,1996年(电子版);

4.《中国名画家全集·弘仁》第223-224页,河北教育版社,2004年;

5.《承传与演进·渐江与倪瓒山水画风比较研究》第163页,天津人民美术出版,2007年(电子版)。

【说明】

1.何天衢慎余堂旧藏

2.黄宾虹递藏并题签。

【藏家简介】

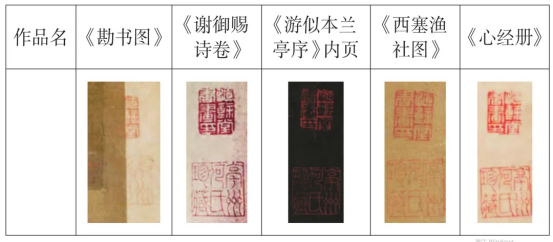

1.何天衢,号缓斋,字在山,安徽亳州人,以廪生钦赐举人,官广东廉州知府,清积案、劝农桑、葺学宫、立社学、置学田、修养济院,建城西二桥,搜缉奸宄。于乡里善举措施尤多,士人每称道之。案牍之余,披览图书、摩挲钟鼎,意致澹如。受其父何承宗影响,精鉴古,好收藏,并与皇六子永瑢及皇十一子永瑆在书画鉴藏活动方面有着较为密切的联系。乾隆五十二年,何天衢钦赐为举人,时为永瑢上奏乾隆皇帝。蔡襄的《谢御赐诗卷》,蓝瑛的《仿四家山水卷》,查士标的《二瞻双绝册》以及《无声联唱合笔山水》《异苔同岑合笔山水长卷》等作品皆钤有何天衢的“慎余堂书画印”“亳州何氏珍藏”二印。

2.黄宾虹(1865-1955),原名质,字朴存,一字予向,安徽歙县人,生于浙江金华。诗、书、画、印皆精,山水尤绝。为西泠印社早期社员,曾任中国美协华东分会副主席、中央美院华东分院教授、美术研究所所长。

著录

弘仁性格沉静坚忍,于民族危难之际毅然挺身而出。明亡之后,他隐迹名山,以诗画寄兴,抒写眷怀故国之思,其诸多题画唱和诗均坦露了此种心境。在绘画上,弘仁初学黄公望,晚年取法倪瓒,尤对倪瓒之作情有独钟。国破家亡之痛与弘仁坚贞的个性,固然是其倾心倪瓒的重要原因;同时,地域背景亦与之密切相关。明代后期,倪瓒声名愈隆,时人竞相购藏其作,以标榜清逸之风。随着徽商崛起,倪瓒作品被携归故乡,促成安徽地区对其作品的收藏热潮,弘仁的仿倪之作亦随之在市场上备受青睐。正如周亮工《读画录》所载,弘仁“喜仿云林,遂臻极境。江南人以有无定雅俗,如昔人之重云林然,咸谓得渐江足当云林。”

弘仁(1610-1664) 溪畔清音图

然而弘仁之仿倪,绝非以追摹倪瓒笔法为终极目的。在绘画理念上,他主张广泛汲取前人精华,“凡晋、唐、宋、元真迹所归,师必谋一见”。虽师古人之迹,却不为古法所囿。其诗云:“唐宋遗留看笔皴,自伤涂抹亦因循。道林爱马无妨道,墨汁何当更累人。”借晋僧支道林爱马神骏之典,弘仁阐明学古应重神韵而非拘于形迹。又谓:“敢言天地是吾师,万壑千岩独杖藜。梦想富春居士好,并无一段入藩篱。”强调以天地为师,融倪瓒、黄公望之法,绘眼中山水,发胸中逸气,既保留了倪瓒的疏淡之气,又注入了徽州山水的骨相精神,形成“清劲冷峻”的个性标签。此种风格,堪称对倪瓒“简淡”美学的地域性重构,亦标志着新安画派“师造化而夺造化”的艺术成熟。

弘仁(1610-1664) 溪畔清音图

《溪畔清音图》取高远之法,主峰嶙峋如削,皴笔似折铁断金,乃从倪黄笔意中化出冷香逸韵。山石层叠处皆以淡墨轻染,恍若月华浸骨。尤妙在瀑泉垂练,以枯笔飞白写出水势,虽不施青绿而自有沧润之气。近景古木虬曲,疏密穿插若星斗布阵,其中两株枯槁尤见铮铮铁骨,正是弘仁遗民气节之写照。

弘仁(1610-1664) 溪畔清音图

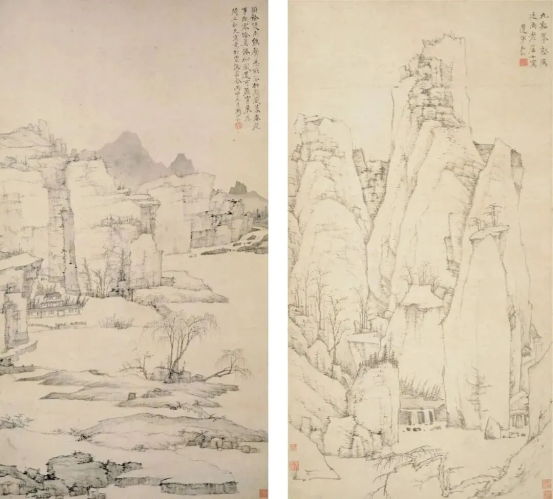

弘仁的画迹,今确知尚存于世的,据海内外不完全统计,大约有120件,他的传世作品,主要集中在顺治丙申(1656)到康熙癸卯(1663)的最后八年中,也就是他返敏后生活于披云峰下五明寺中的一段时期,有些巨幅画作就是在五明寺的澄观轩中完成的,如上海博物馆藏《九溪峰壑图》、《雨余柳色图》、故宫博物院旧藏《秋山双瀑图》,安徽博物院《长林逍遥图》等,均为其五明寺时期的笔墨典型。

清 弘仁 雨余柳色图 上海博物馆藏(左)

清 弘仁 九溪峰壑图 上海博物馆藏(右)

清 弘仁 秋山双瀑图 故宫博物院旧藏(左)

清 弘仁 长林逍遥图 安徽博物院藏(右)

纵观弘仁这一阶段的作品,笔法多以线立骨,墨色为辅。在本幅《溪畔清音图》中,山石轮廓以中锋细笔勾勒,线条如折钗股,劲挺而含韧性。树干的皴擦仅以淡墨微染,凸显纸质肌理,形成“干裂秋风,润含春雨”般的墨韵对比。瀑布以留白法表现,仅以少量淡墨渲染水口,与浓墨点苔的崖壁形成强烈视觉节奏。

关于《溪畔清音图》的庋藏流传经过,亦颇足玩味考究。首先从幅右下角的两方收藏印:“慎余堂书画印”、“亳州何氏珍藏”可知,本作最早经乾隆时期徽州著名收藏家何天衢所有,何天衢,号缓斋,字在山,安徽亳州人,以廪生钦赐举人,官广东廉州知府,案牍之余,披览图书、摩挲钟鼎,意致澹如。受其父何承宗影响,精鉴古,好收藏,并与皇六子永瑢及皇十一子永瑆在书画鉴藏活动方面有着较为密切的联系,其书画箧藏富有,极著名者,当属五代王齐翰的《堪书图》,还有南宋拓《游似本兰亭序》等,其余宋元明清诸家,不胜枚举,多见于李佐贤的《书画鉴影》著录当中。

而此二方鉴藏印,正是何天衢鉴藏名迹之所最常用者,经比对,与宋拓《游似本兰亭序》中同印相吻合,另有同钤此印之旧藏四种,厕列如上,由此可窥何氏藏品规格,足以跻身主流鉴藏体系。

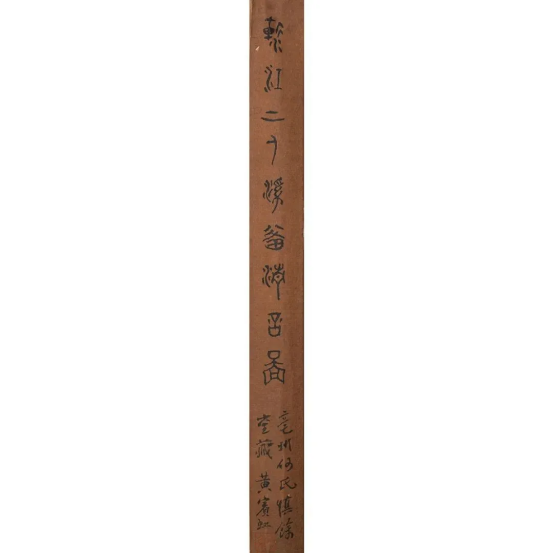

黄宾虹题签

直至近代,是幅辗转至黄宾虹所有,观其题签,上以金石笔法书“渐江上人溪畔清音图。亳州何氏慎余堂藏。”可见他对前代乡贤收藏家的敬仰推崇,再观本幅左下角的一方白文收藏印,以金文入印,结字奇古,印文为“宾弘平生真赏”, 是印在宾翁的收藏印中极为罕见,观印风似为李尹桑所刊,从“平生真赏”一词可知,此印或非宝爱有加者不轻用也。再者,黄宾虹曾对《溪畔清音图》加以临摹,并重题曰:“此余二十年以前临渐师所作画取其意而不袭其貌云。戊子八十五叟宾虹重题。”见一九五五年新加坡出版《黄宾虹遗作展览会纪念刊》画集,可知他在作品中受到的山水画变革的启发,同时也反映出《溪畔清音图》在黄宾虹收藏中的重要地位。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。