编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

2025西泠秋拍

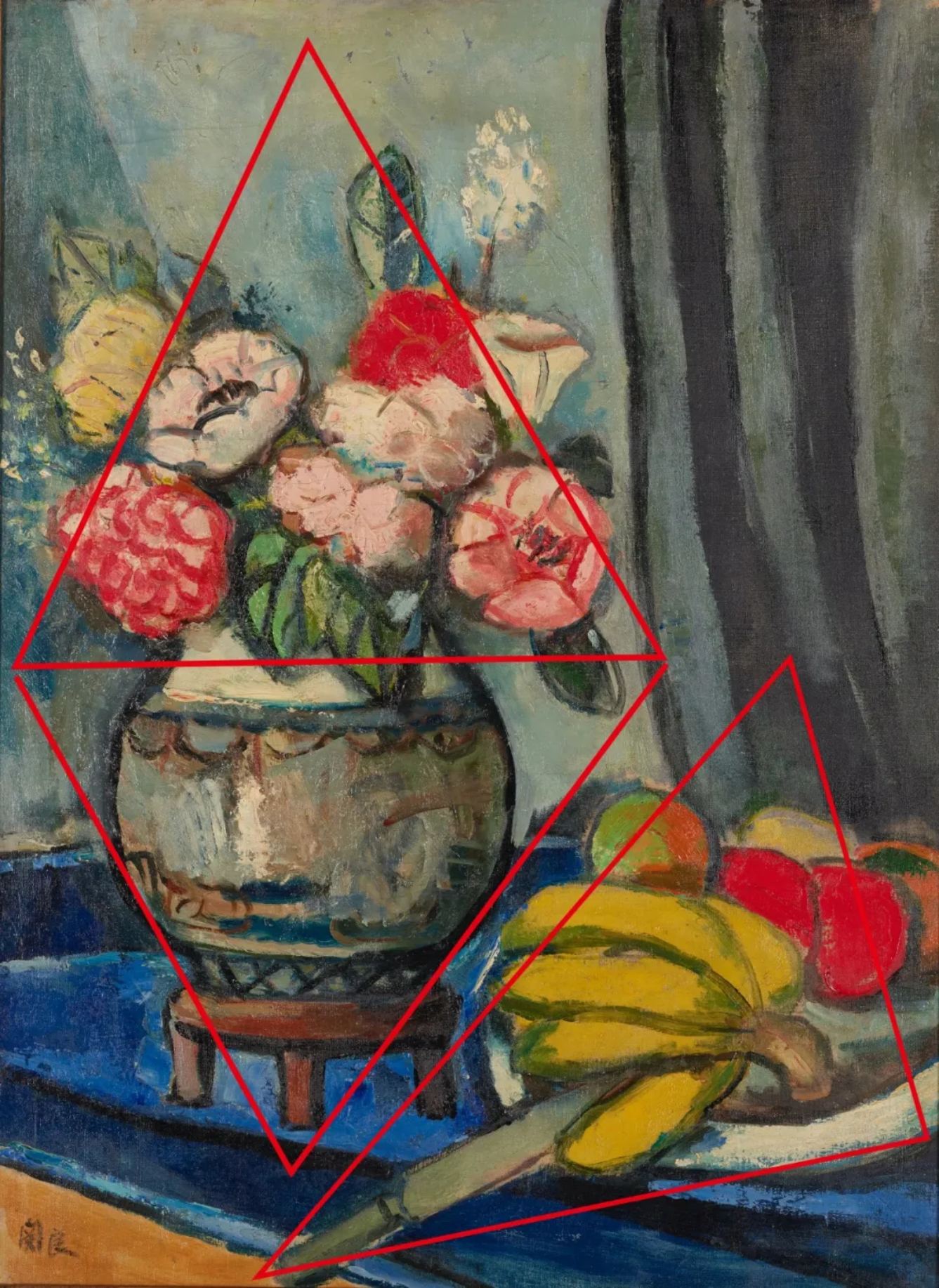

关良(1900~1986)花果

布面油画

1964年作

80×59cm

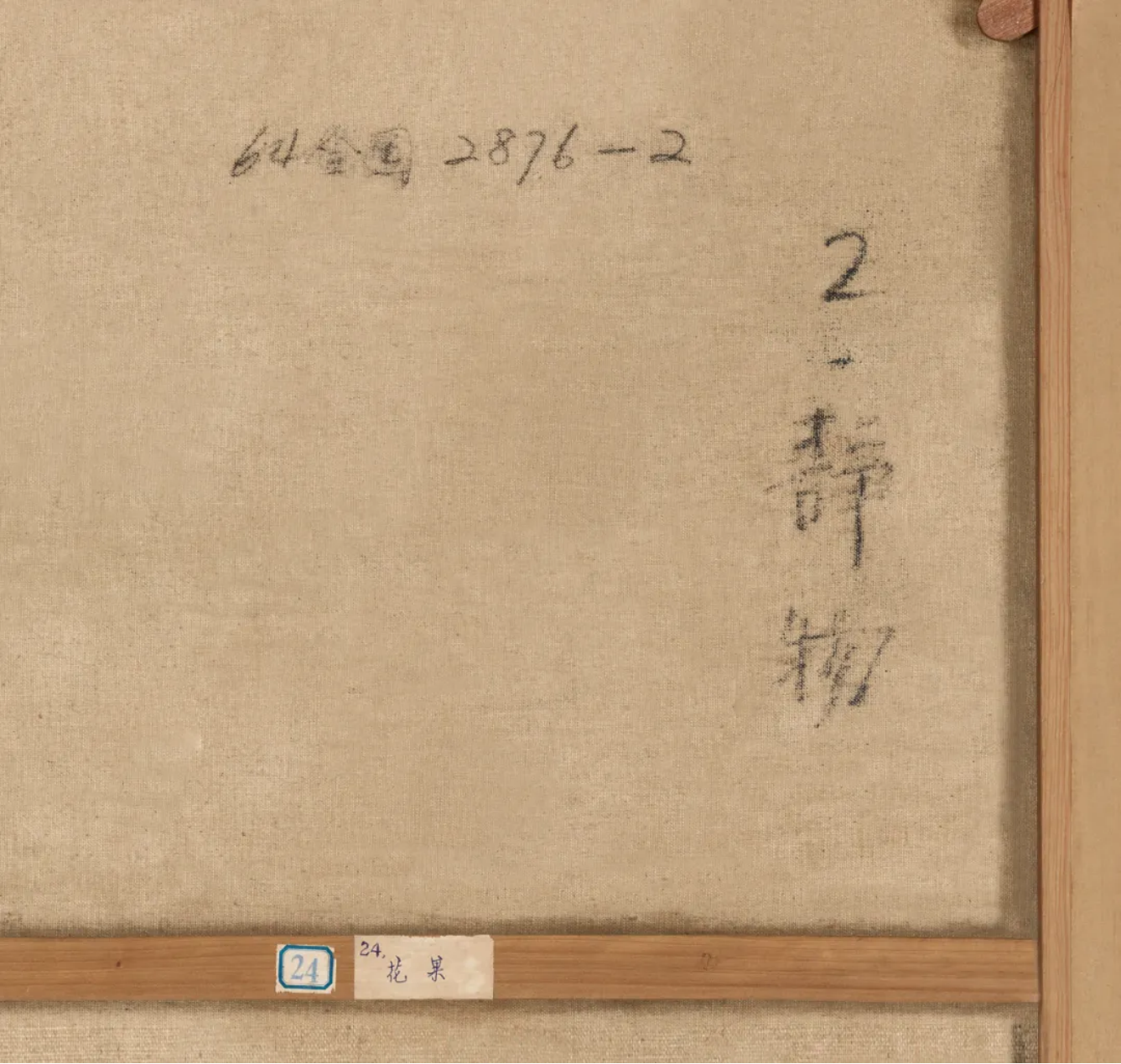

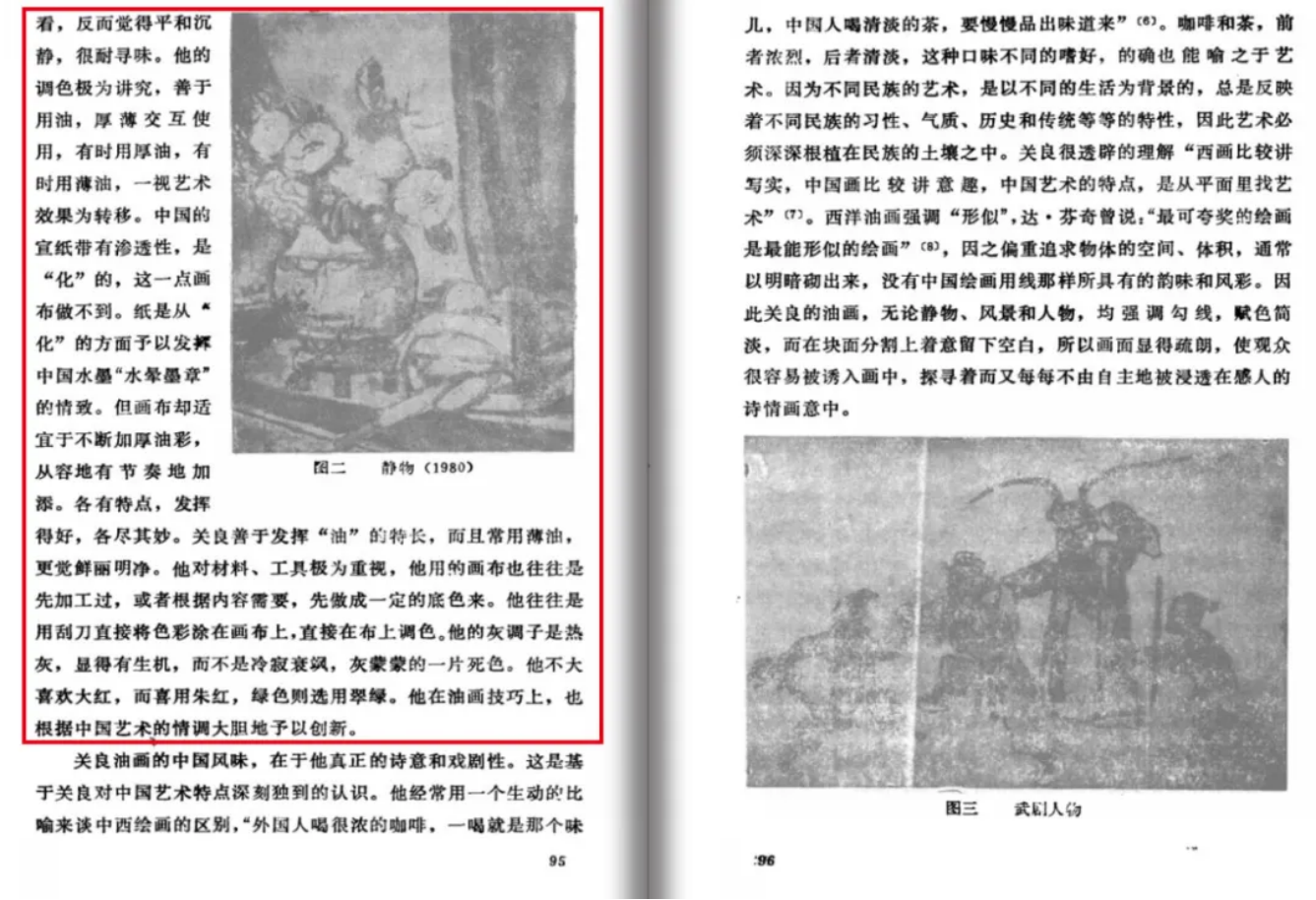

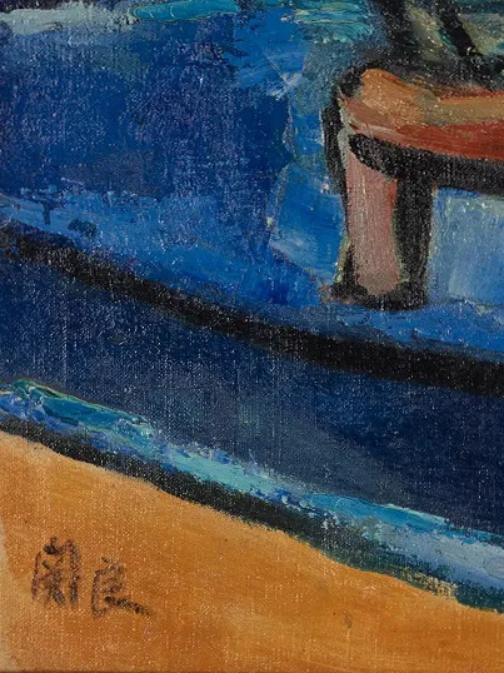

签名:关良(背)64全国 2876-2(铅字)

2. 静物(铅字)

24. 花果(1981年香港“关良油画水墨展”展签)

画作背面

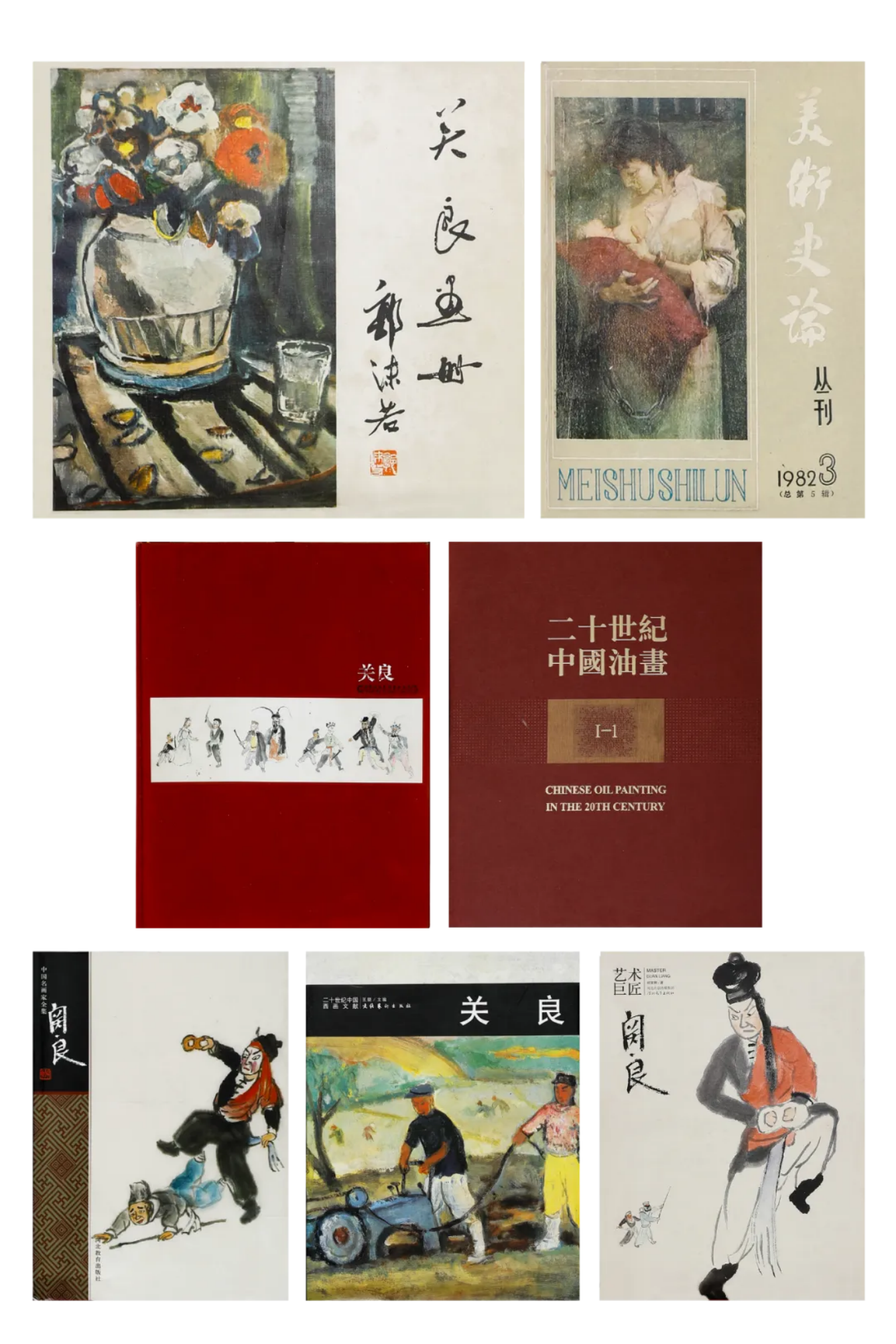

出 版

1.《关良画册》图版37,四川人民出版社,1982年。

2.《二十世纪中国油画I-1》P172,北京出版社,2001年。

3.《中国名画家全集——关良》P16,河北教育出版社,2003年。

4.《关良》P123,上海人民美术出版社,2009年。

5.《二十世纪西画文献——关良》P236,文化艺术出版社,2009年。

6.《艺术巨匠——关良》P61,河北教育出版社,2013年。

刊 载

《美术史论丛刊》P95,天津美术出版社,1982年3月刊。

《花果》出版刊载集锦

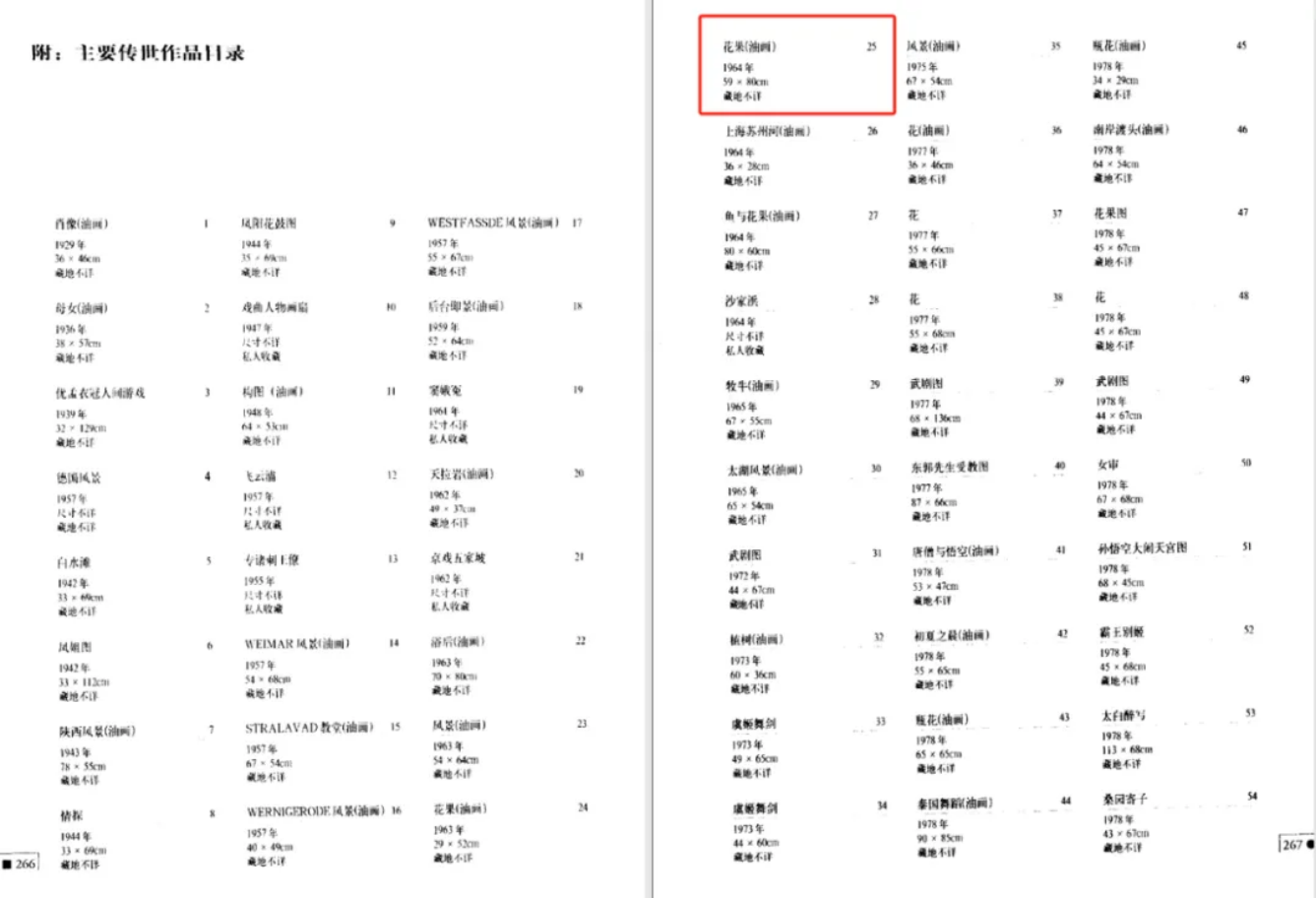

著 录

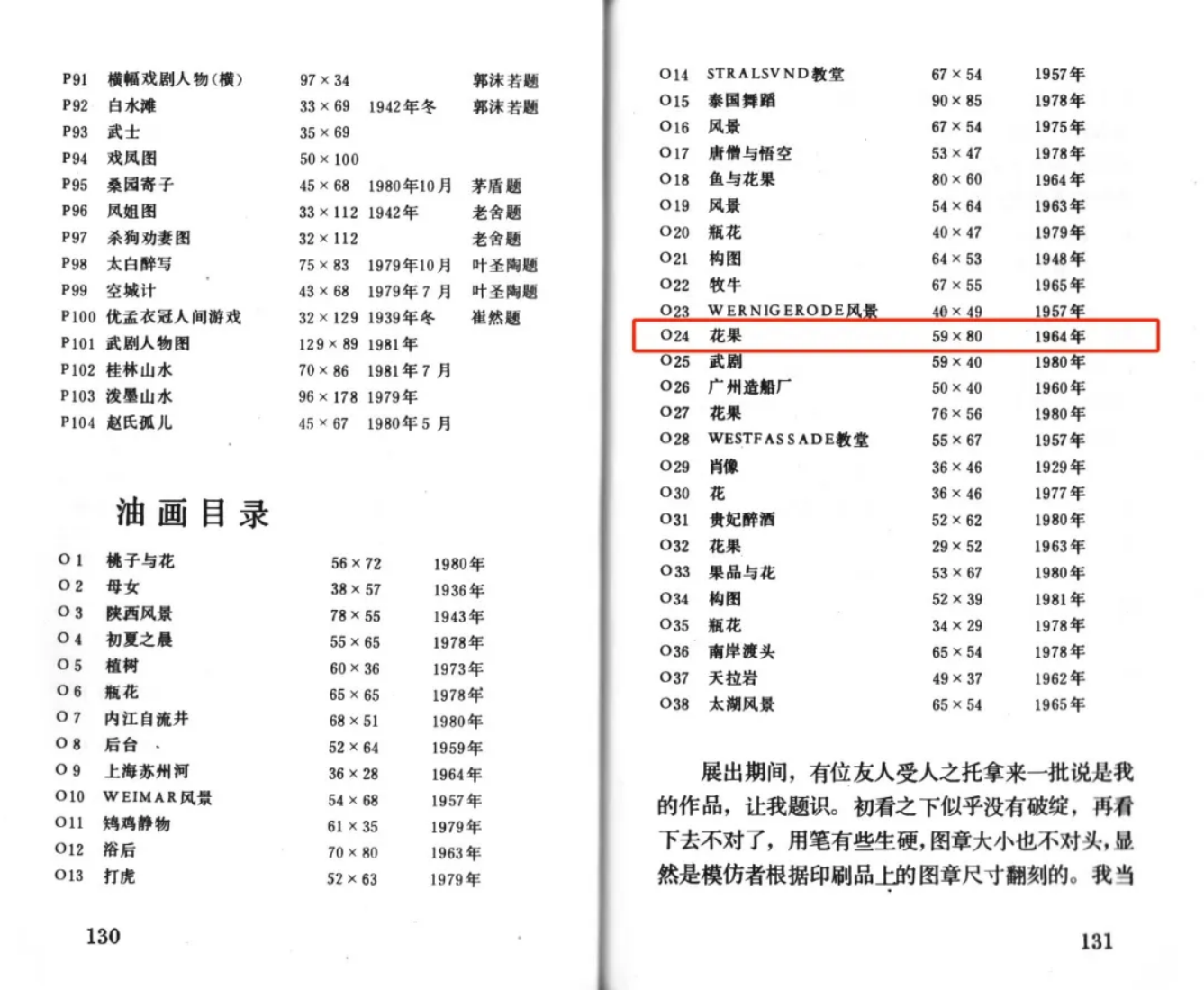

1.《关良回忆录》P131,上海书画出版社,1984年。

2.《二十世纪西画文献——关良》P191,文化艺术出版社,2009年。

3.《关良文献集》P60,中国美术学院出版社,2022年。

展 览

1.“关良油画水墨画展”,富丽华酒店太平洋厅,香港,1981年。

2. “关良画展”,上海美术馆,上海,1982年。

1982年上海美术馆展览现场

红框处为本拍品

说 明

1. 本拍品背面铅字“64 全国 2876-2”应为第四届“全国美展”作品编号。1964年为庆祝建国十五周年,文化部与中国美协联合举办第四届“全国美展”,六大区合计展出作品两千八百余件。据《中国美术年鉴1949-1989》所载,1964年前后仅有第四届“全国美展”具有如此大规模的全国作品征集。

2. 本拍品背面附展签“24.花果”,与《关良回忆录》所载1981年“关良油画水墨画展”油画目录中的“024 花果 59×80 1964年”相对应,据此确定本拍品创作年份应为1964年。

3. 本拍品为原框装裱。

关良 油画《花果》创作于1964年,为第四届“全国美展”而作,接连参加1981年香港、1982年上海个展,出版著录于艺术家所有重要画册、文集、评论文章,为静物类油画代表作。

二十世纪在中国历史上的篇章和影响,实乃煌煌巨制,艺术亦不例外。每当我们想要把发生在艺术家生命中的重要时间节点换算成他们的年龄,用单个个体的生命历程来诉说艺术史的时候,出生于1900年的几位大师,他们的年表就是艺术生命标尺,清晰明了且极赋时代特点。

这其中,从广东番禹走出来,成长在广州、南京,求学东瀛归国后长居、任教于上海等地的关良,便是其一。他浸淫在中国传统文化和西方艺术之中,在油画和戏曲人物画上都确立了个人风格并得到广泛认可。油画是关良最初接受美术教育所习得的画种,也是他一生极为重视的,但因为时局条件所限,创作和保留下来的作品数量远没有戏曲人物之丰。

1981年“关良油画水墨画展”油画目录中的

“024 花果 59×80 1964年”

《中国名画家全集——关良》书末的

《附:主要传世作品目录》

从“关良年表”和作品创作时间分布来看,关良的油画创作有三个高峰时期,分别是:民国时期、五十年代至六十年代文革前、1973年后。

2025西泠秋拍的这件油画《花果》,自1981年参加在香港举办的“关良油画水墨画展”起,出版著录于关良所有重要画册、文集中。本作是关良油画静物类作品中的殿堂级精品,一直被良公所看重,是为垂范之作,富含新意和传统文化密码。

油画《花果》出版刊载

下为1982年四川人民出版社《关良画册》内页

出版物中大部分标记此作“创作年代不详”,但从1982年起被个别出版物标注创作年份为1980年。本文通过作品背面字迹、展签、1981年展览清单、艺术风格、画面色彩等角度出发,梳理并确认《花果》的创作年份为1964年。从此作出发,亦可还原并补全现有“关良年表”中缺失的二十世纪六十年代的创作环境、艺术活动和艺术特点。

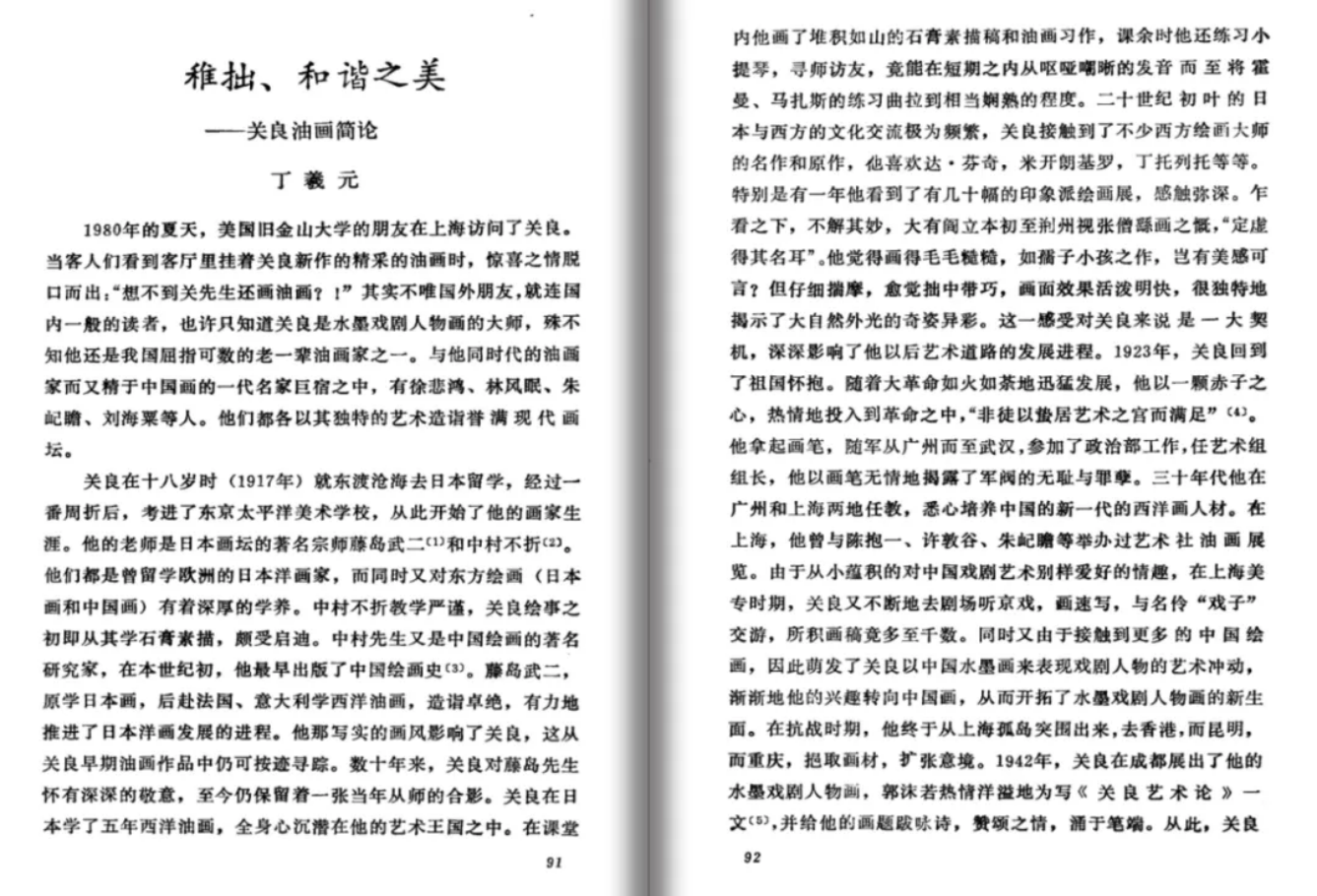

丁羲元 1982年所撰

《雅拙、和谐之美——关良油画概论》

红框部分是对本拍品的专门阐释

“64 全国”

经历过历史浩劫的洗刷,如今“良公年表”上,上世纪六十年代的痕迹只剩下:

“1960年12月,在浙江美术学院退休。”

“1960年,从是年起至1981年,先后担任中国美术家协会理事、上海美术家协会副主席、上海文史馆馆员、上海中国画院画师、浙江美术学院教授、上海交通大学艺术研究室主任兼顾问及上海文联委员会等职。”

但从他六十年代的作品和时代记忆来看,暴风雨来临前的几年,恰是创作环境相对宽松且身心愉快的。眼前这幅缤纷绮丽的画作,能为我们开启历史之锁,带我们感知新中国“百花齐放”的时代面貌,领略中国气派的革新精神。

1953年,关良(左一)等在盖叫天杭州寓所燕南寄庐

1963年,国民经济正逐步从困难中得到恢复;1964年,关良在人生第二个油画创作高峰期想要用一幅经典的画作表达他对生活的感知和期许,他选择了瓶花和果盘进行创作。他的画作往往在做减法,但实际上却富足沃野。他用鲜美的水果寓示人民生活水平的提高,用娇艳的鲜花展现新时期的人们对美的向往和追求。

《花果》背面的“64全国 2876-2”

在油画《花果》的背面,我们发现了这样的字迹:“64全国 2876-2”,推测这是关良准备参加1964-1965年举办的第四届“全国美展”的作品。《美术》期刊1965年01期《社会主义美术的新成就——记全国美展华东地区作品的展出》一文中,提到的都是主旋律作品,如着重描写上海社会主义建设和劳动人民革命精神的油画《在新建的油塔上》,如体现社会主义制度优越性的油画《改建蕃瓜弄》等。

作为中国第一代油画家先驱的关良选择《花果》这样的经典主题参选,其内心的平静和艺术的卓越性,不言而喻。从其他研究文章中可知,第四届全国美展有两大特色:地域特色和时代风格。“革命浪漫主义风格全面取代了‘革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合’的风格,成为本届美展的美学风尚。”

2025西泠秋拍 关良 1964年作《花果》局部

历经风雨,这幅作品后来接连参加了关良1981年香港和1982年上海个展。“关良油画水墨画展”(1981,香港)可以视为是八旬关良总结自己一生艺术成果的汇报展,根据《良公回忆录》中的自述:“这次展览共展出作品一百二十四幅,分国画和油画两大类……”此次展览的参展作品都由艺术家亲自选定,是关良对自己一生自藏作品的梳理和呈现,从中可见本作在良公心目中的地位。

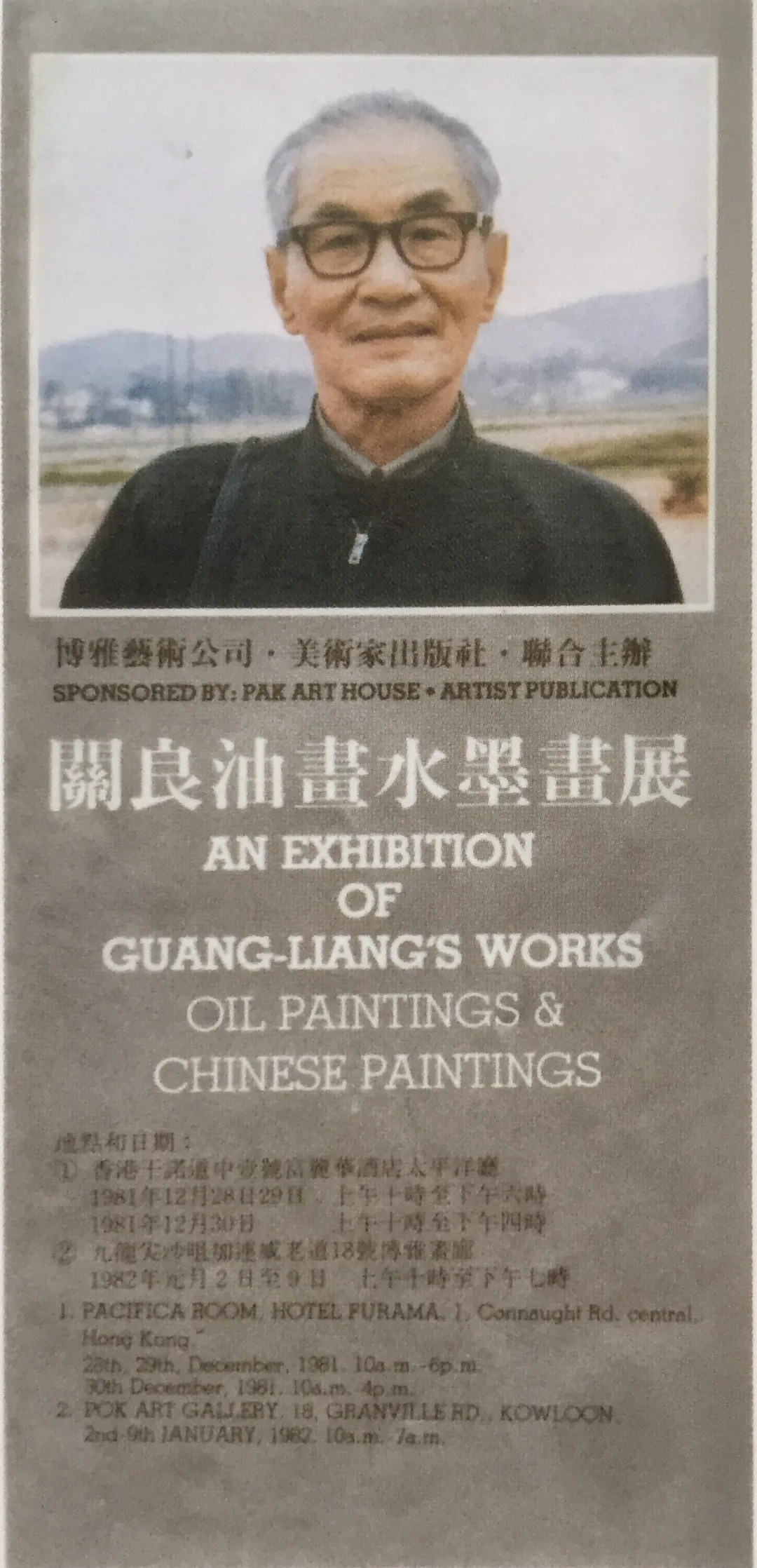

1981年 香港“关良油画水墨画展”海报

1982年,关良与友人在上海美术馆举办的个展上合影友人身后即为本拍品

致敬大师的苹果

关良在上世纪五十年代末六十年代初迎来了一个重要的油画创作高峰期,这个创作繁荣期的出现大体有三个原因:一是新中国建立后日渐稳定的创作环境;二是“百花齐放,百家争鸣”的“双百”政策之下所促发的文艺繁盛;三是1957年的德国之行。

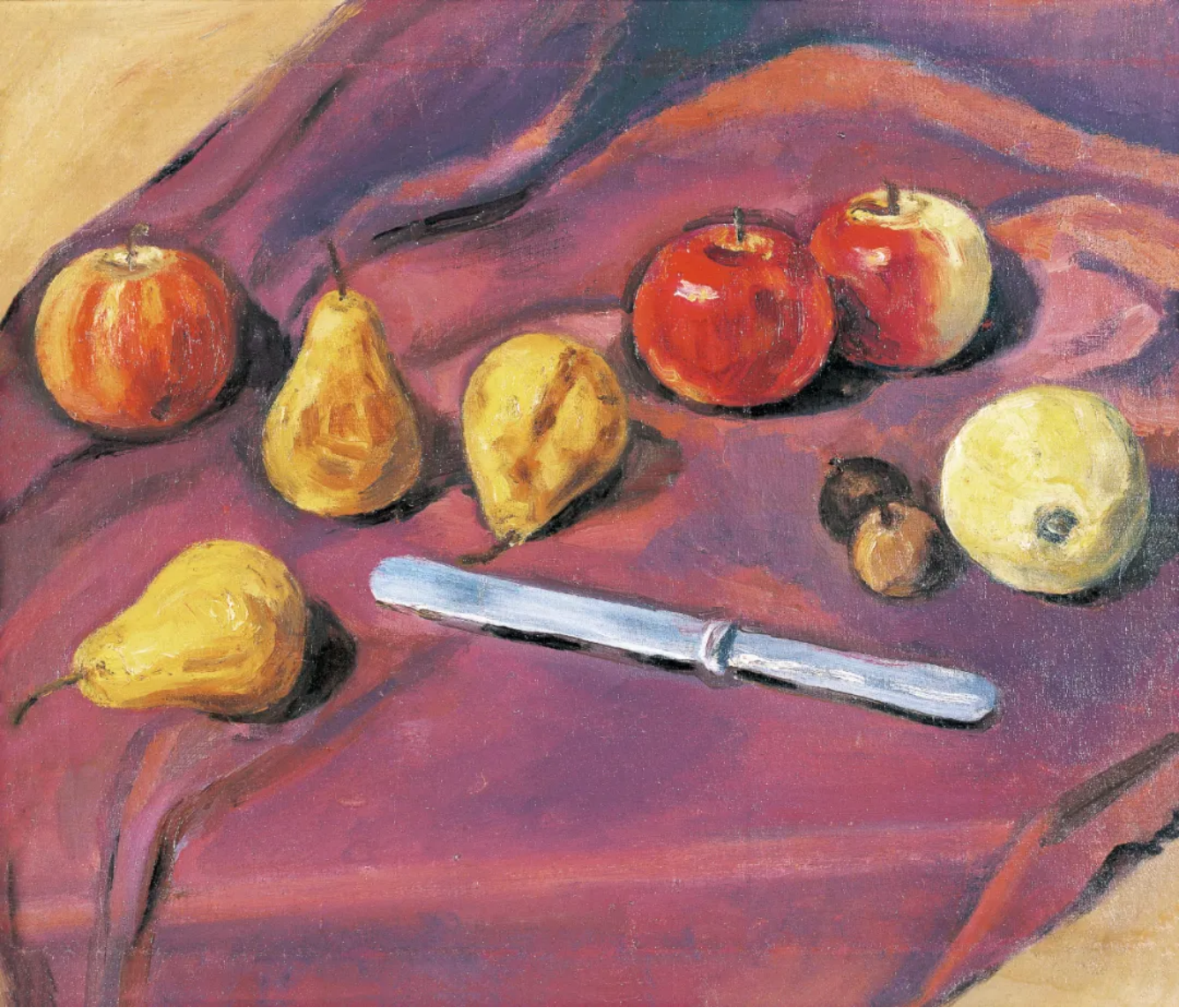

2011西泠春拍 关良 30年代作《苹果与梨》

2025西泠秋拍 关良 1964年作 《花果》

2019西泠秋拍 关良 80年代作 《桃子与花》

关良在日本学画时便向往着何时能够,去往欧洲观摩、瞻仰艺术大师们从事艺术活动的故地,沉浸在大师作品之中,1957年的德国之行终于圆了他许久的梦。此行所得的阅历、画册和颜料,都让良公知足且安心,也让他更加自信地用自己独特的艺术语言进行创作。可以说从德国归来的油画创作,从各个方面都铸就了关良的巅峰。眼前这幅作品历经六十余年仍色彩明丽饱满,不能不让人赞叹,而使用的就是德国带回来的油画颜料。

画作主体中的“三角形”

《花果》采用了西画中固有的构图和色调、率性的笔触与写实的造型相结合,东方元素的摆件和花朵果实,造成一种混合性的趣味,呈现出蕴含激情与动态的富饶质感。各种直线、曲线、斜线彼此交错,这些色与线的交响,构成了统一中有变化的布局。

关良用明显的线和块面强调着空间,在画面中出现了几个相辅相成且和谐稳定的三角形。这种精心设计的视觉秩序和单纯强烈的色彩令人联想起塞尚、高更等的静物画,鲜艳的水果、变形的瓷盘和水果刀图像都在致敬大师。对于新中国建国初期广泛推广的学习苏联艺术,关良也在无声中表明了自己的态度。

塞尚 《带有水果刀的静物》

高更 《窗前果盘和啤酒杯》

而与一般油画的观看方式不同的是,关良设计了一道自上而下闪电式的观看路径:首先吸引人目光的是朵朵繁花,然后是青花瓷瓶紧接着是平行的果盘,最后用水果刀把观众的视线巧妙地从“果盘”引向黄色色块,用“关良”签名收尾,极赋中国画的视觉呈现规律。

“为了减弱繁复的立体明暗关系,他把画面上的一切处理成平面,加强线的表现力,造型简练概括。在50年代后期,就我所知,关良先生的油画是朝着这个路子发展的……他在如何创新、如何使他的油画具有中国的特色和自己的风格上还是在不断考虑的。”

2025西泠秋拍 关良 1964年作《花果》局部

中国油画的先驱

关良在阐述自己的艺术理念时首先提到的是“色彩要明朗”:“这与时代和人的心情,与周围的生活环境的变化有关。色彩上也不必太细琐,要通过色彩的艺术语汇,给人以强烈的印象。色彩是极富于感情的,要用色彩扣动观者的心弦。”

我们在《花果》这幅画上可以在诸多色彩交汇中感受到一种和谐,细品之,从中可以感受到关良画的不是简单的“静物”,是意象,是美好事物是大好河山。

2025西泠秋拍 关良 1964年作《花果》局部

他把近处用来签名的三角形块面涂以黄色,象征着河岸的土地,即“近土”;中景的蓝宝石丝绒布高贵而静谧,但却棱角分明,像极了中国画三段式构图中的大江大河;背景灰绿色画布,也就是远景,大致分成三块,用颜色和线条描绘出空间交错感和无限延伸,像极了良公四十年代所创作的西南地区的高山险峻,用局部选景,把近山高山画得如天然屏风一样巍峨雄壮。

这样三段式的背景铺陈,让一幅简单的“静物”不再简单,让观者有着深深的文化认同感。看似平面的画法实则层次分明,让观者被深深带进艺术的“桃花源”中去。

2025西泠秋拍 关良 1964年作《花果》局部

美国旧金山某大学教授吴定一先生曾就关良的油画慨叹:“中国的油画有一种是西洋的,有一种是中西结合的,想不到你的这种油画是中国的!”对此说法,关老好友、注明美术理论家金冶是这样阐述的:“关良先生的油画为什么一眼就能被看出是中国式的油画呢?……

因为他把我国画论中一些精湛的画理运用到油画创作上,从而改变了大家所习见的油画面貌。……关良先生常说:‘画画一定要把画画活’……想要做到这一点,未画之前先要立意,要‘意在笔先’,并不是毫无主见地只顾看着对象画。而且还要考虑到,要使自己所画东西,打动观者的感情,产生共鸣。为了突现精神表现,以形写神。”

2025西泠秋拍 关良 1964年作《花果》局部

关良充分发挥了中西艺术的长处,创造出一种新型的绘画,正如郭沫若所言,他是“以西画作躯壳,国画作灵魂,以西画单纯明快、坚实浓郁的技巧来表达国画恬静、洒脱、淡雅、超逸的神韵。”

有评论说:关良在1957年后其油画作品与表现主义绘画在绘画形式上产生了极高的相似性。他不拘泥于前人的绘画经验,为中国绘画注入了符合中国人文精神的绘画内容,同时又找到了表现主义与中国绘画的笔墨传统这二者的衔接。

知音何在?

花瓶上隐约可见有两个被涂盖的古典人物形象,他们盘腿而坐,一个面向观者,另一个侧坐,面朝主角。这一绘画场景是中国人物画经久不衰的主题之一,有伯牙鼓琴,也有隐士或者智者停琴品茗对谈。

关良曾提到盖叫天独到的艺术见解,如何在舞台上表现“两个人在密谈”这个情节,既能让观众看到戏剧艺术家的表情,又能表现出“密谈”……中国的图像语言历来丰富,艺术家们在不同的领域博采众长,自出机杼。

2025西泠秋拍 关良 1964年作《花果》局部

而本作上人物部分的涂抹虽不知源于何时,却让作品有了更多张力和空间。他的这种“涂抹”极具表现风格,又多见于画作其他细节,所以并不突兀。这些看似稚拙的“涂抹”笔触是关良独特的油画语言,将平面立体化并意趣无限,在六十年代重彩油画作品中尤为突出。

而与自己早期的油画作品相对比,这幅《花果》也凸显出中国画熏陶带给他的影响。关良说:“中国人学西洋东西,总应该跟自己民族的东西慢慢结合起来,对自己民族的艺术也要尽多地了解。”

现藏北京故宫博物院的李唐《采薇图》(局部)

如果把瓷瓶上面朝我们的那个人物理解为扮装的画家本人,那另外一位侧坐的智者是为郭沫若还是盖叫天?亦或是中村不折,或者许敦谷、刘海粟等等……他们都在关良的艺术生命中扮演了至关重要的角色。也正是这一位位伯乐和好友,让关良的艺术之路越走越宽阔,越走越坚定。

1923年,离开日本时的关良对自己说:“要一生保持朝气,以艺术为第一生命……”回望其一生,他做到了。细细观赏,这幅作于耳顺之年后的作品,充满寓意和态度。在丰富饱满的色彩和看似普通的布景之外,画家设置了诸多时代命题和家国情怀,待人发掘和共鸣。

上世纪五六十年代,关良(左一)陪同罗马尼亚艺术家到农村访问

于诸多资料中苦苦搜寻有关上世纪六十年代和良公的记载,实属不易。我们也得以在文字中将微笑内敛的良公进行怀念。

关良三十年代在上海美专的学生李立民(骆公)曾回忆道:“1961年,时值困难时期,阶级斗争的弦绷得似乎不那么紧了,我得有机会去上海,在关老师家住了半个多月,我们每天都谈到深夜。他见我的画箱坏了,亲自为我修理。我见他钉钉敲敲,深为感动。

临分别时,他突然要我为他刻章,师母责怪他为什么早不提出,偏是快上火车了才提出。关老师笑着回答:‘这才叫急就章嘛!’他还是那么率真!当然,我只有欣然应命。”

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。