编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

北京荣宝2025秋季艺术品拍卖会

预展时间

11月28日-11月29日

拍卖时间

11月30日

拍卖地点

北京国际饭店会议中心

(北京市东城区建国门内大街9号)

李可染(1907-1989)

奇峰深壑图

20世纪60年代初作

设色纸本 立轴

钤印:可染(白文)、河山如画(白文)

款识:可染

说明:此作品为荣宝斋库出作品

出版:

1.《荣宝斋三十五周年纪念》P66,荣宝斋,1985年12月。

2.《荣宝斋近百年中国书画精品集》P166,荣宝斋出版社,1994年9月。

3.《荣宝斋画谱81李可染绘山水部分》P28,荣宝斋出版社,1997年12月。

4.《荣宝斋(新记)50周年》P147,荣宝斋,2001年

5.《荣宝斋珍藏5·绘画卷5》P244,荣宝斋出版社,2012年5月。69.5x45.5cm

出版物封面

“采一炼十”期扛鼎之作——李可染《奇峰深壑图》赏析

文│张翼(荣宝斋艺术品鉴定中心)

01

写生运动——山水画改造新篇章

20世纪50年代,美术界掀起了“山水画改造”的浪潮。1954年2月,中国美术家协会召开“山水画创作问题座谈会”,向文艺工作者明确提出要求:山水画必须适应新时代,表现新中国的精神风貌。具体而言,山水画改造有四个方向——写生运动、祖国建设题材、毛主席诗意题材与革命圣地题材。其中,写生运动成为推动变革的关键支点。美术界倡导“画山水必须画真山水”“画风景必须到野外写生”,号召画家走出书斋画室,深入自然,直面真山真水。写生运动不仅重建了山水画与现实生活的联系,使其重新扎根于时代土壤,更推动了传统山水画在时代洪流中进行现代转型,成为艺术家对历史变革的自觉回应与主动参与。

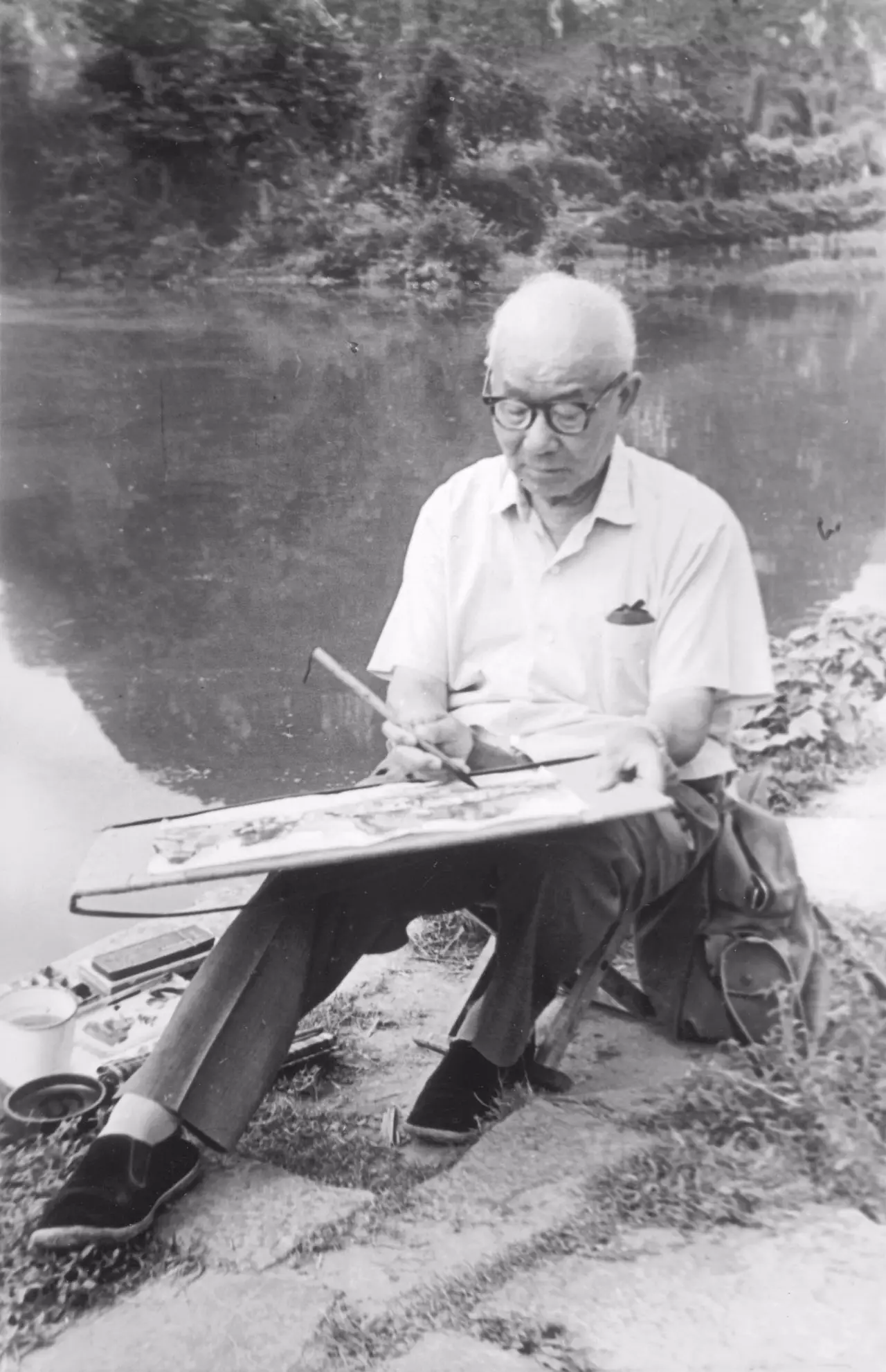

李可染写生照片

02

“采一炼十”——李可染1960年代山水画新范式

在这一时代浪潮中,李可染成为了“山水画改造”的重要开拓者。他以敏锐的艺术洞察力,迸发出创新火花,将个人艺术探索与时代精神需求紧密结合,成为祖国山河新貌的观察者、记录者与创造者。

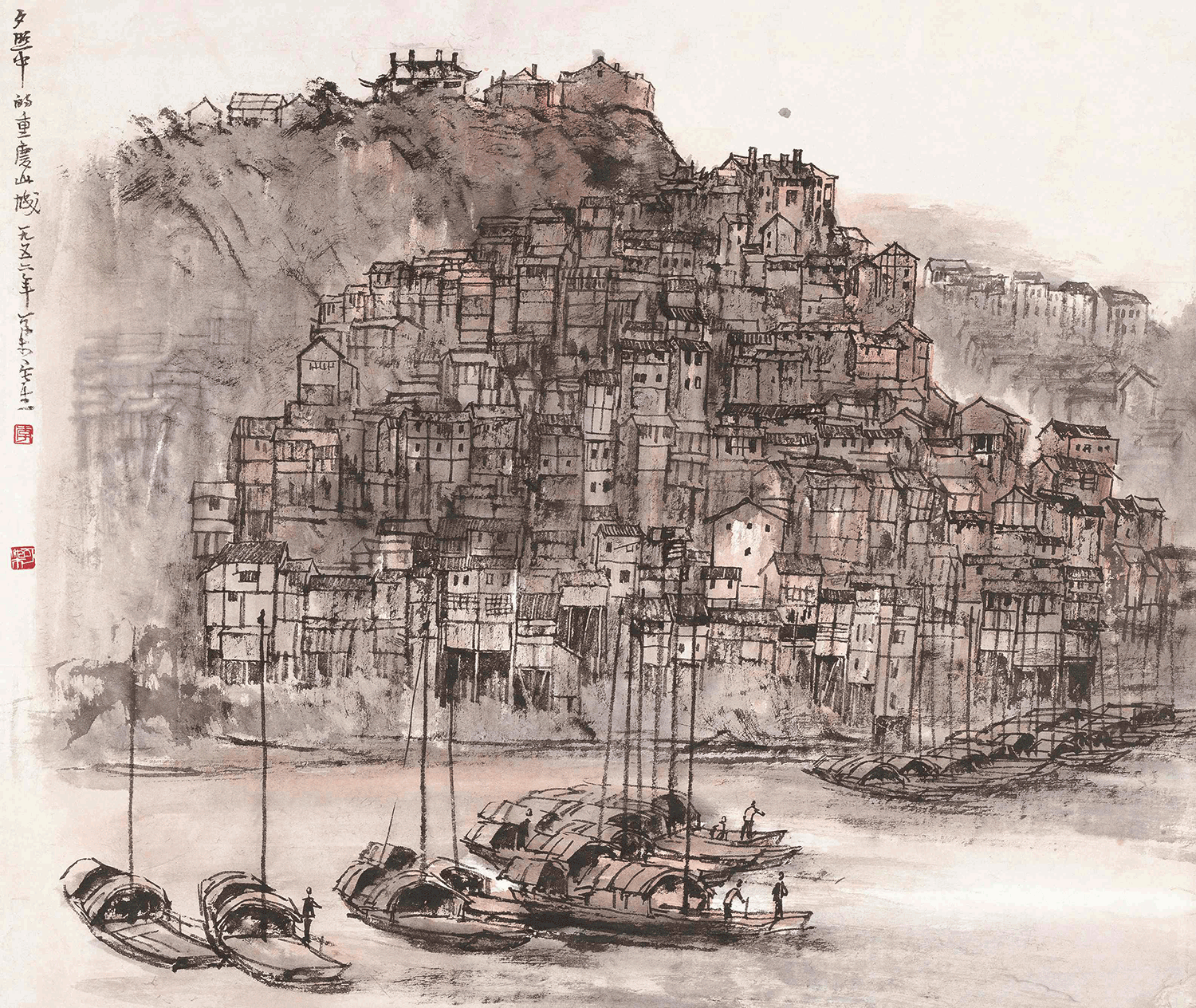

《夕照中的重庆山城》1956年作

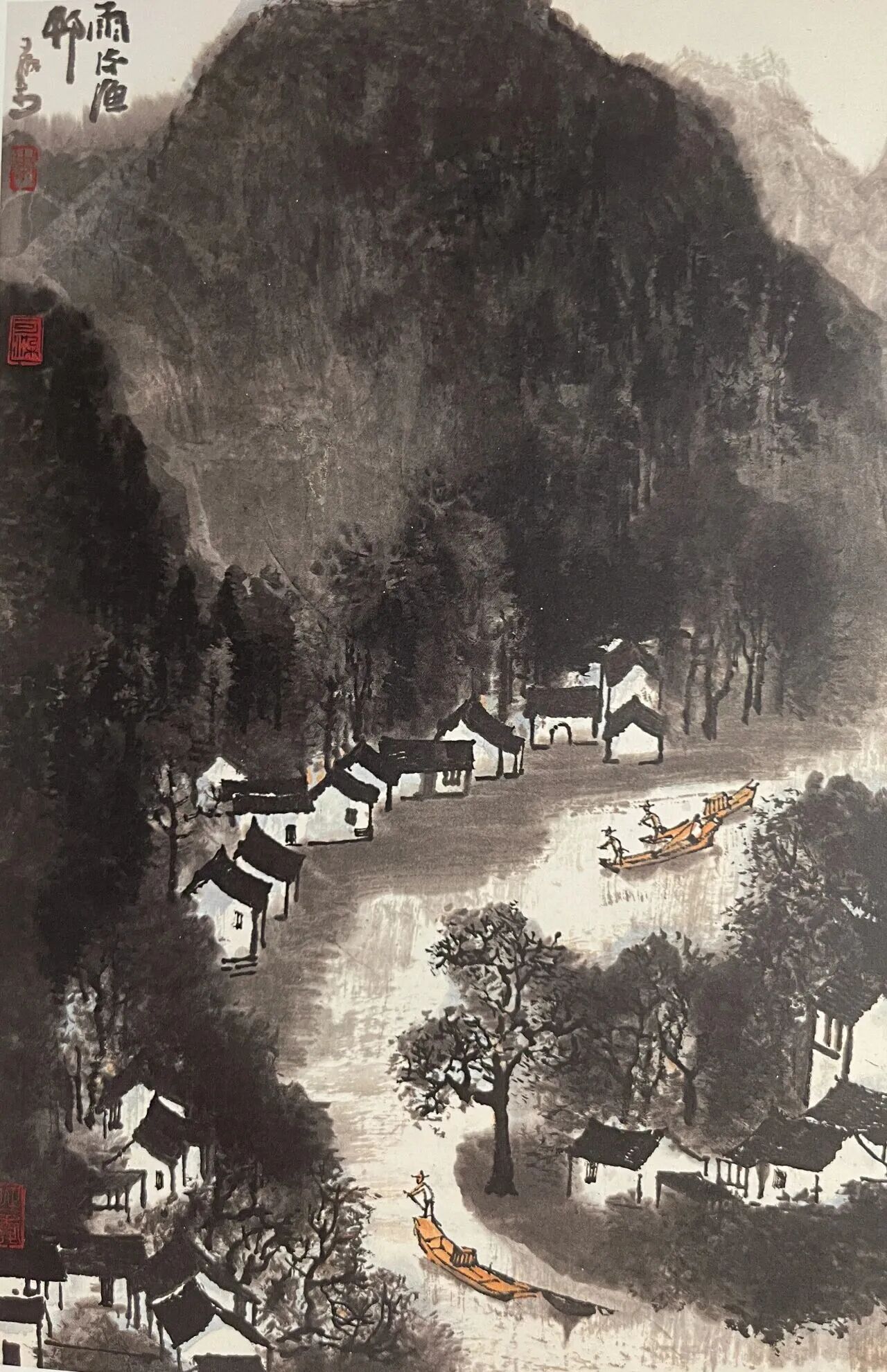

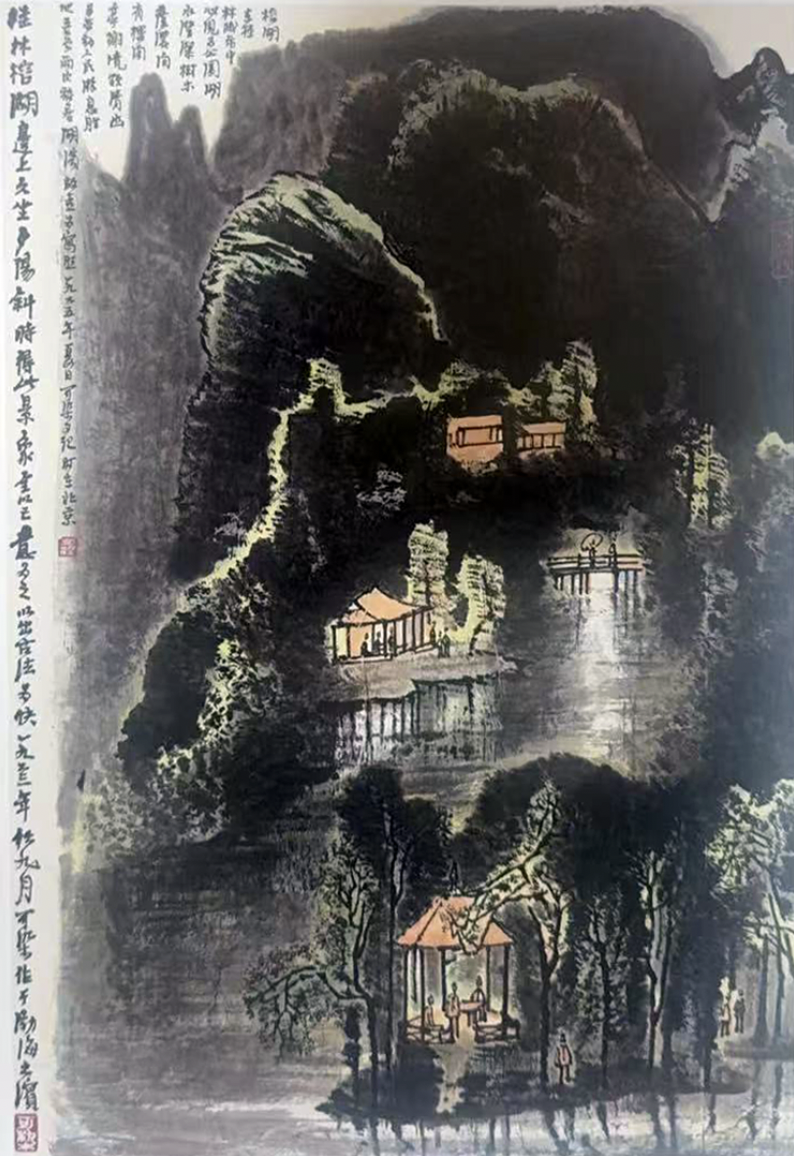

1954年起,李可染以近乎“行军”的节奏出征写生:十年间行程两万余里,常年背囊在肩,数月不归,累积写生稿达两百余幅。他秉持“以最大的功力打进去”的信念,将宣纸铺在真山真水之上。江苏、浙江、安徽、湖南、四川……他的足迹一路烟霞满纸。大量的写生实践不仅丰富了他的视觉经验,更为其艺术风格的成熟奠定了坚实基础。其代表作如1956年的《嘉陵江边村舍》《夕照中的重庆山城》,1960年的《雨后渔村》,1962年的《清漓烟雨图》《阳朔木山村渡口》,1963年的《榕湖夕照》,1964年的《万山红遍》以及1965年的《青山密林图》等,皆源于此时期的积累与提炼。

《雨后渔村》1960年作

在这一过程中,李可染将歌颂祖国壮丽山河的使命感与山水画的现代转型相统一,赋予传统山水画以崭新的时代内涵。他说:

“千岩万壑、层峦叠嶂、千里江山、万里长江,同时出现在一幅画面之中。站在这样的画幅面前,使人感到祖国山河的壮丽伟大,引起人们热爱祖国的感情。”

进入20世纪60年代,李可染在长期写生积累的基础上,提出了“采一炼十”的创作理念,标志着其山水画艺术进入了深化与提炼的新阶段。所谓“采一炼十”,即写生如同采矿,是素材的搜集;而创作则如冶炼,需以十倍的心力对素材进行加工、升华与重构。1960年至1965年间,他融合写生所得的视觉经验与笔墨语言,成功开创了山水画新范式。在技法层面,李可染扬弃了1940年代以线性结构为主的笔墨模式,转而吸收黄宾虹的积墨法,强化墨色的层次感与质感;同时融合构图意识、素描写生、油画的色彩表现与光影处理等多种元素,最终锤炼出黑、亮、浑厚、苍茫而凝重的个人风格,构建出兼具体积感与光影效果的现代山水图式。《万山红遍》《清漓烟雨图》《阳朔木山村渡口》等代表作,宣告了其山水画新范式的落成。李可染通过“采一炼十”的实践,最终完成了从写生到提炼的一跃,推动了中国新山水画在理论与技法层面的双重突破。

《榕湖夕照》1963年作

03

《奇峰深壑图》画面赏析

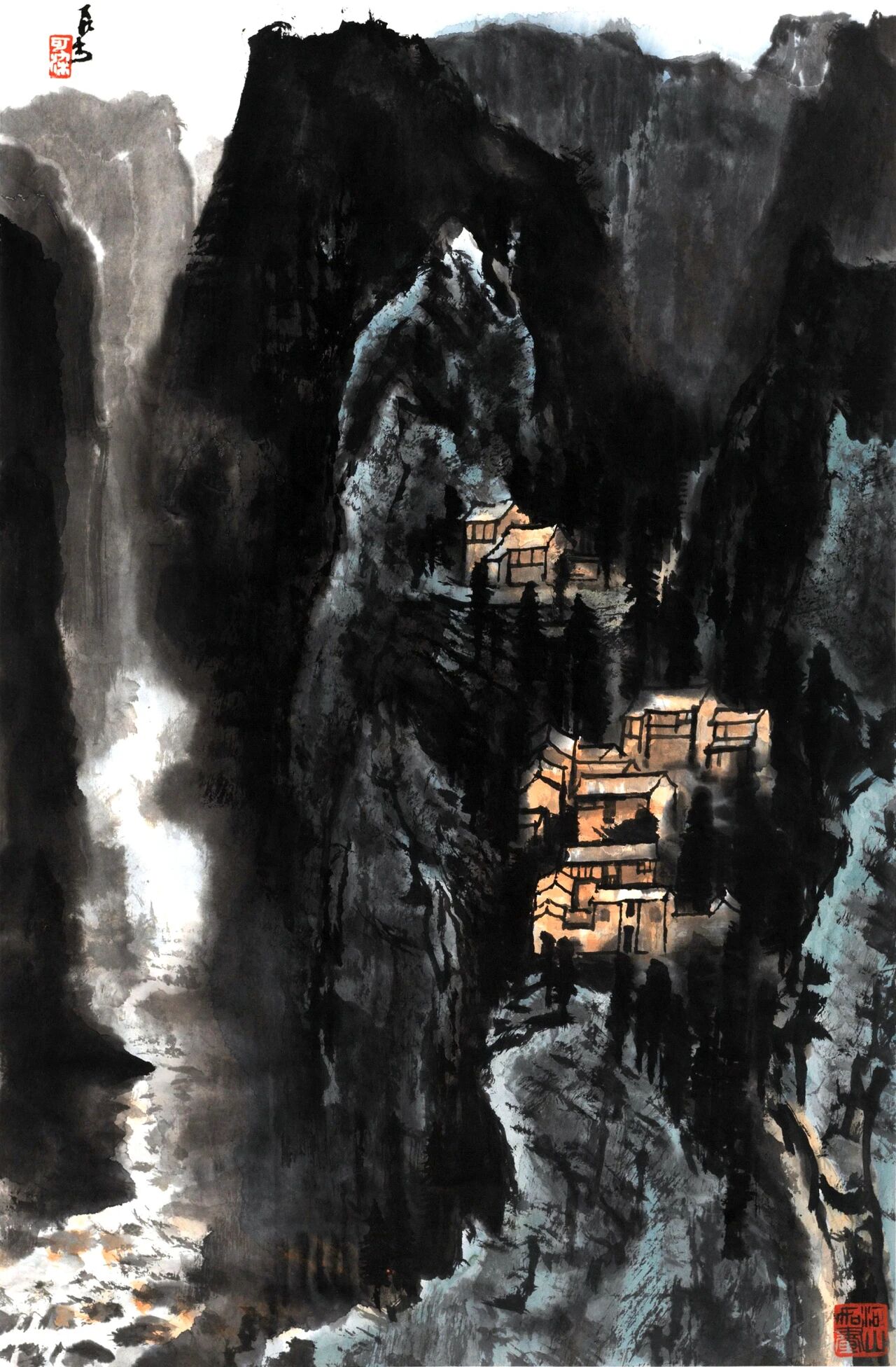

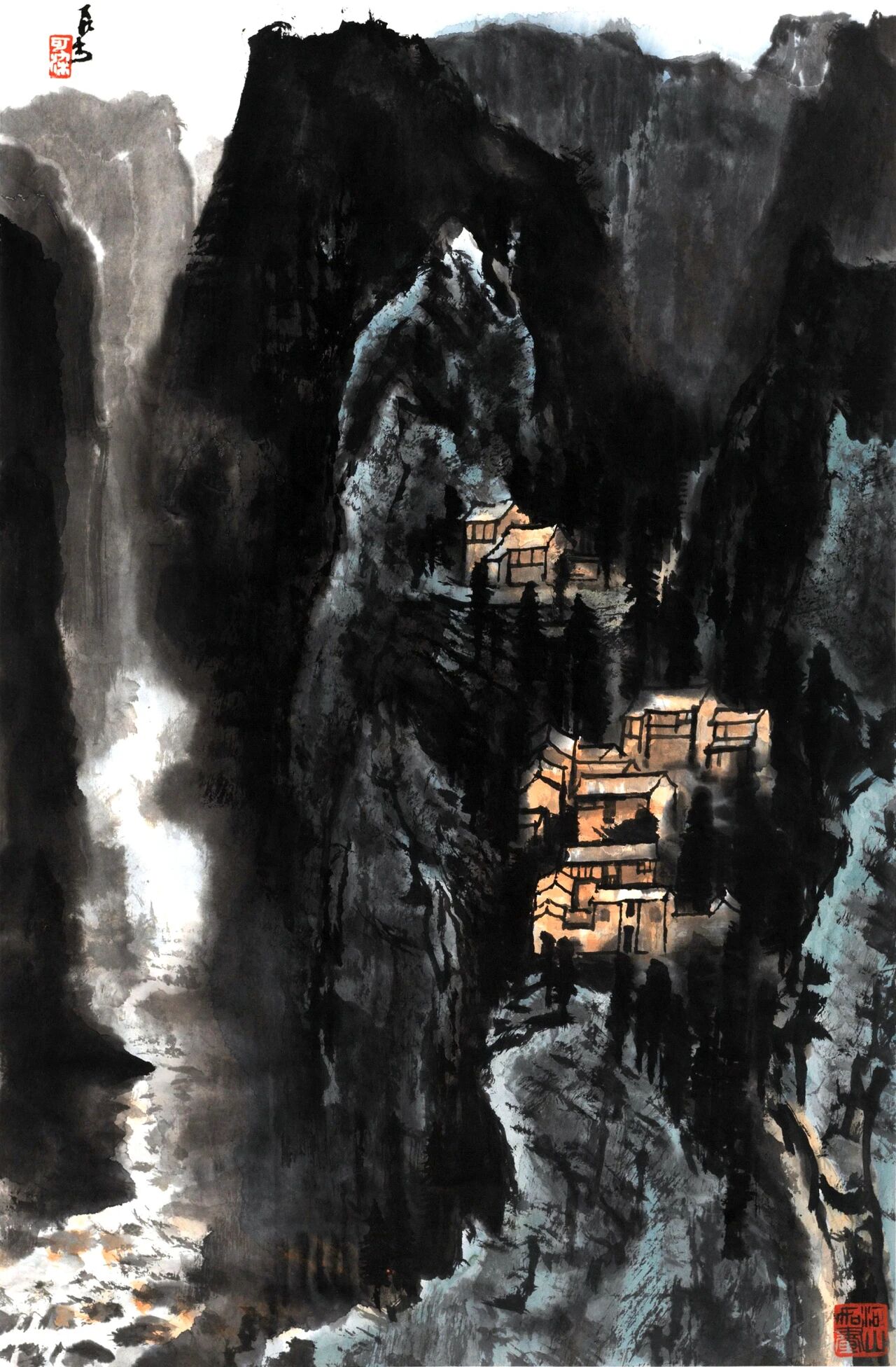

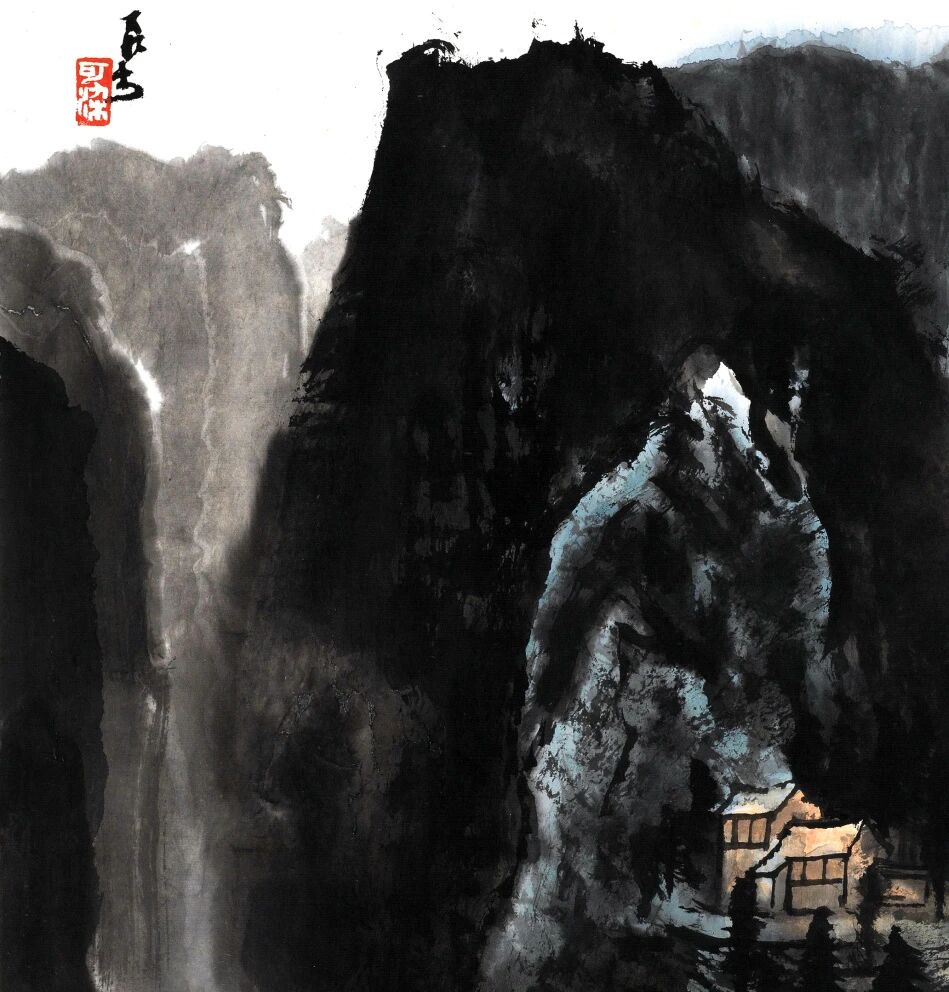

《奇峰深壑图》作于20世纪60年代初

荣宝斋珍藏的《奇峰深壑图》创作于20世纪60年代初期,是李可染“采一炼十”期间的经典画作。此画在构图、笔墨线条以及明暗光影等方面均有突破性的艺术创新。首先,在构图上别出新意。李可染的山水画常采用“满构图”,这是对中国传统山水画“留天置地”程式化构图的大胆突破。《奇峰深壑图》中,一座巍峨巨峰自画面底部直贯天地,占据主体位置。山体雄浑厚重,气势逼人,好似从北宋范宽的《溪山行旅图》、《雪景寒林图》中走来,给予观者强大的压迫感。山体的绘制极具雕塑感,仿佛浮雕般凸现于画面,营造出肃穆庄严的视觉氛围,恰如古希腊雕塑所崇尚的“伟大的静穆”。

构图奇险又平衡

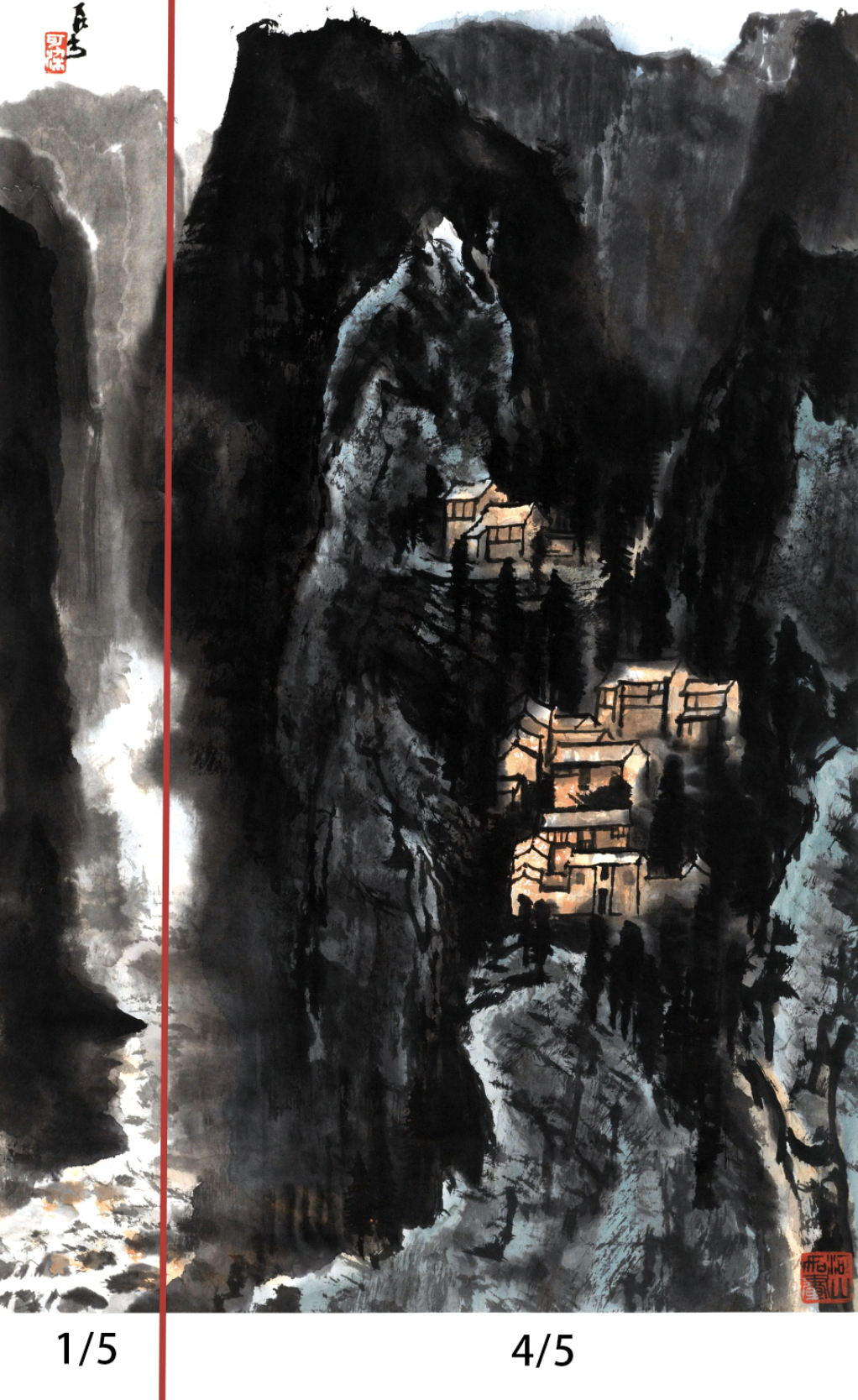

此外,李可染善于运用“似奇反正”的构图法则,在不对称中寻求整体的平衡与张力。所谓“似奇反正”,即通过虚实对比实现视觉上的均衡——看似轻重不一,实则势态相称。本作画面分为两大区块:右侧为实,五分之四的画面被浓墨重写的深山巨嶂所占据,沉厚凝重;左侧为虚,一道从远山飞流直下的瀑布如白练悬空,与山势并行,又顺势冲出画外,奔涌不息。这一处理巧妙地形成了虚与实、动与静的强烈对照,使整幅作品在稳重中蕴含奇险,在饱满中不失灵动,达到了“平中见奇、险中求正”的艺术境界。

墨色层次丰富又浓厚

其次,笔墨线条上展现出深厚功力与创新精神。李可染用墨浓重却不板滞,其墨色之浓密仿佛已至“无路可走”之境,却恰恰迸发出“置于死地而后生”的创造力量。山体的笔墨非常丰富,中锋与侧锋擦笔、拖笔巧妙结合,营造出了层次丰富的山体深秀感;并将积墨与破墨结合,大笔触的融合效果使深山呈现出动态的耸立感,接着在墨色中点染花青,渲染出层层翠色,宛如松涛起伏,赋予山林以生机与韵律。画面中树木的线条则刚劲有力,一笔直下,如单刀直入,充满斩钉截铁之势,又带有斧凿般的斑驳肌理,生动传达出奇峰之上古木苍茫、岁月沧桑意味。

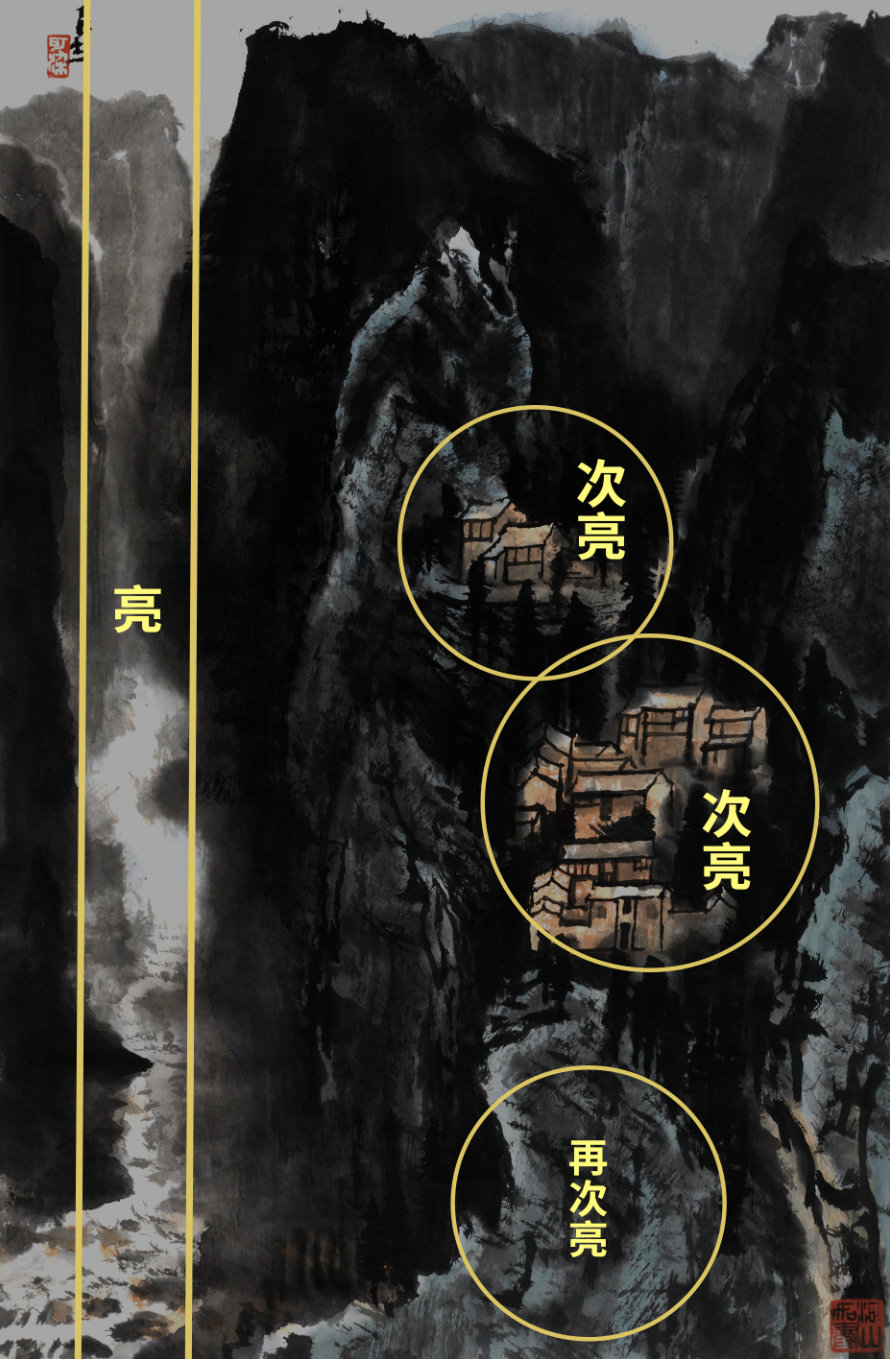

画面明暗关系

法国教授克罗多夫妇与杭州艺专研究生部学生合影

(后排中间双手环抱者为李可染)

最为重要的创新体现在光影表现上。中国山水画千余年来鲜少关注明暗关系,而李可染则大胆引入西方绘画的光影语言。早年他在杭州艺专师从法国教授克罗多学习素描与油画,1957年访欧期间更深入研究伦勃朗的“明暗法”(chiaroscuro),为其后来的艺术变革奠定了基础。《奇峰深壑图》正是他将素描与油画中的光影理念融于水墨山水的体现。全画以暗调统一基调,远近山体皆笼罩于浓郁墨色之中,唯屋宇与瀑布等局部处于高光区域,形成强烈的视觉焦点。画面在黑、白、赭石三重色区的对比中达成和谐统一。李可染还对光影进行了精细分层:瀑布最亮,屋宇次亮,继而是树木与岩石,明暗过渡清晰有序。为突出主体,次要亮部被有意压低,色阶井然,层次分明,整体感极强,从而实现了主次分明、重点突出的艺术效果。可以说,《奇峰深壑图》是李可染将西方素描与油画的明暗体系深刻理解并熟练运用的成果。

04

结语

荣宝斋珍藏的《奇峰深壑图》是新中国山水画写生运动的精彩缩影,展现了李可染作为“山水画改造”积极实践者的艺术追求。此画创作于20世纪60年代“采一炼十”时期,是其艺术成熟阶段的代表作。这个时期,李可染对传统山水画诸多方面进行创新,尤其是将山水画打上“明暗法”的烙印,从而极大地拓宽了山水画的表现维度,开创了全新的范式与境界,展现出了一种既古老又现代、既深邃又生动的艺术风貌。这幅《奇峰深壑图》不仅是李可染融合中西方绘画形式与新时代山水意境的体现,也展现了其艺术由写生积累迈向高度提炼的成熟风貌,堪称其山水画探索之路上的一座里程碑。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。