编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

北京荣宝2025秋季艺术品拍卖会

预展时间

11月28日-11月29日

拍卖时间

11月30日

拍卖地点

北京国际饭店会议中心

(北京市东城区建国门内大街9号)

肖像画的传统大约起自明代曾鲸,其主要活动于江浙一带,追随者众。到了嘉道年间,又出擅画肖像者费丹旭。在照相技术未成熟之前,民间对肖像画有着很大的需求,婚丧嫁娶等民俗生活中都有需要,写真术也是当时的谋生手段,所以在各个地区都有着擅画肖像的民间画师,齐白石做过这行,任伯年的父亲任鹤声(淞云)也做过这行。

任鹤声早年以绘画为生,后因生活所迫,又在浙江萧山开设米店,以维持生计。任伯年家境不好,父亲将“写真术”传授给他,以便其日后有手艺谋生。任伯年的儿子任堇叔在任伯年画的任淞云像题曰:“先王父讳鹤声,号淞云……善画,尤善写真术。”由此可见,任伯年画画是有家学的。

任伯年《任淞云像》

此像为任颐早年为其父任鹤声(淞云)所塑。

任淞云形貌单寒,神情似阅尽沧桑。

张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》中提到:“自海禁一开,贸易之盛,无过上海一隅。而以砚田为生者,亦皆于于而来,侨居卖画。公寿、伯年最为杰出。”任伯年24岁,即1863年就到上海开始卖画为生了,初至沪上,生活窘困,后得好友胡公寿之提携,得时贤追慕,鬻画之路渐开。而任伯年敏而好学,博采众长,又不断的进取创新,最终在群贤荟萃、竞争激烈的上海有了自己的立足之地。19世纪70年代上海之所以能产生一批写意花鸟画家,是和当时的社会环境密切相关的,上海繁荣的经济、社会的崇尚、买家的喜好等,共同推动了海派的进步。

任伯年

1840-1895

任伯年作为职业画家,以卖画为生,这些因素自然也对个个人风格的形成起了相当大的作用。任伯年早期的人物画艺术风格受到陈洪绶的影响,其所绘的人物面部往往都被拉长夸大,五官也被刻意拉长变形,躯干伟岸,衣饰多方折、多用钉头鼠尾描,人物画古拙、奇气。任伯年的花鸟画,不论是笔墨还是意境,还是造型、构图、设色等各方面来看,都在这个时期逐渐走向成熟,既保持着宋人的双钩法,又潜心钻石写意画,同时还掺杂着西洋水彩画技法。深入学习传统艺术,取其精华,不囿于一家一派,“一代明星”,展露头角。

19世纪80年代初,任伯年的肖像画有了新的发展和变化,正如黄协埙在《淞南梦影录》中所说:“伯年亦善写照,用没骨法分点面目,远视之奕奕如生。惟自秘其技,非知己者不轻易挥毫。常见其图《龙湫归隐小像》湿墨淋漓,丰采毕露,虽仅有半面缘者,一见即能辨识。”此时任伯年的绘画已经进入了成熟时期,艺术手法多样,除没骨法作人物,也常以墨线勾勒为之。他既画过素描,又懂得解剖,随着各项技法的纯熟及融汇,个人面貌也愈加成熟。任伯年的人物画,是同时代画家无法与之相比的。

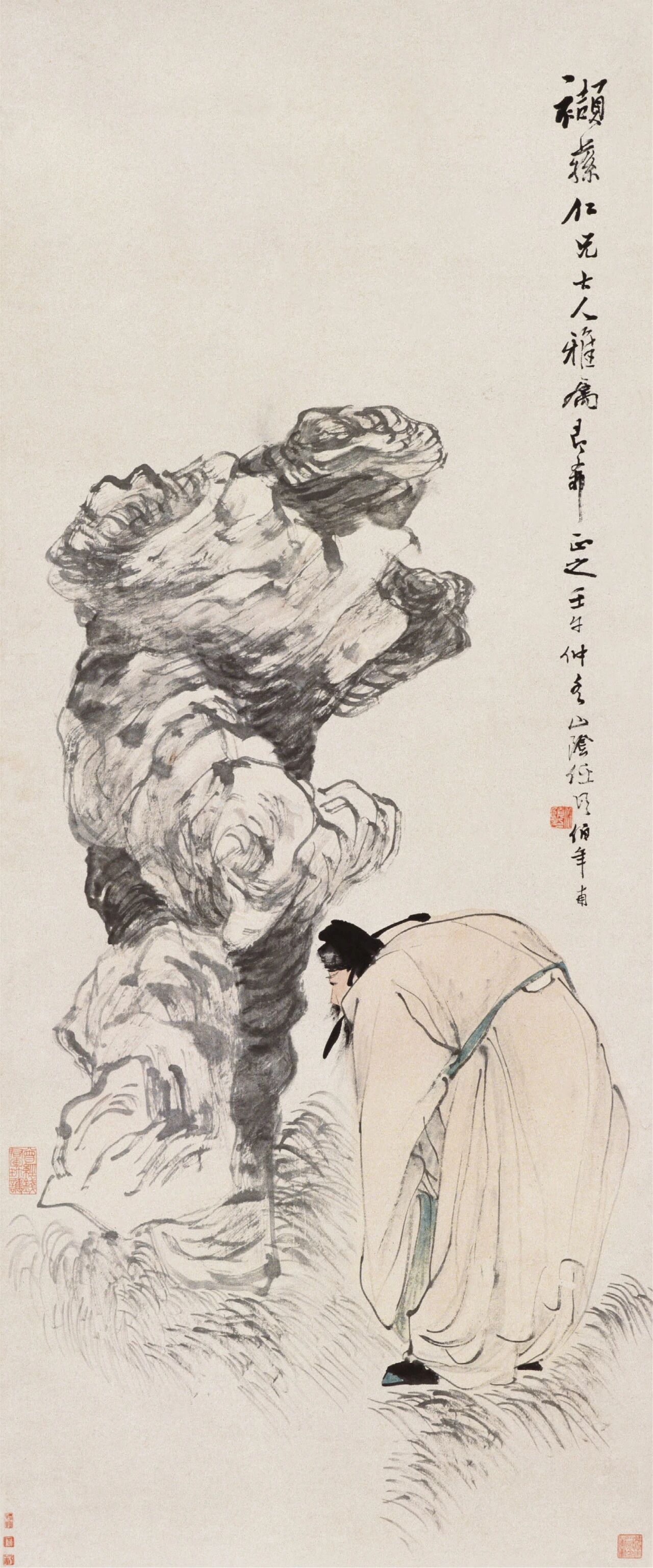

任伯年《爱鹅图》

设色纸本 立轴

180x69.5cm. 约11.3平尺

钤印:任伯年宜长年、颐印

款识:雨亭仁兄先生之属是正。光绪丁亥夏午,山阴任颐挥汗。

鉴藏印:荣宝斋收藏

说明:此作品为荣宝斋库出作品。

出版:

1.《荣宝斋近百年中国书画精品集》P28,荣宝斋出版社,1994年9月。

2.《2005年荣宝斋珍藏任伯年精品选月历》,荣宝斋出版社,2005年。

3.《荣宝斋画谱古代部分·2·清·任颐人物(任伯年)》P30,荣宝斋出版社, 2002年12月。

4.《荣宝斋珍藏3·绘画卷3》P184,荣宝斋出版社,2012年5月。

5.《荣宝斋日历·庚子二〇二〇荣宝斋珍藏书画选》之六月九日,荣宝斋出版社,2020年。

出版物封面

局部

本次荣宝斋释出的这件任伯年精品之作,就是这个时期画的。这件作品画面的主体是一棵参天大树,粗壮的枝干,自下而上,贯穿整个画面,以勾叶法绘就繁茂的枝叶,层次分明;其后以墨笔写成一片竹林,疏密有致,展现出劲挺的姿态。树木与竹林相互映衬,将树推向画面最前方,更显其枝繁叶茂。

局部

树下的“王羲之”身着飘逸的白色长袍,头戴黑色高冠,面部线条儒雅,胡须飘逸,侧身而立,目光投向池鹅,神态间满是闲适与对自然生灵的欣赏,尽显文人雅士的从容气度,其衣袍的褶皱以流畅的线条勾勒,质感轻盈,仿佛微风拂过。

局部

两名孩童满脸稚气,一个孩童身体前倾,脑袋几乎贴近栏杆,眼神紧紧锁定池中的鹅,天真烂漫的好奇感跃然纸上;另一个孩童站在文人后方,姿态规矩,似在陪伴又似在聆听,面部神情稚嫩纯真,与文人的成熟稳重形成鲜明对比。画上题款:“雨亭仁兄先生之属是正,光绪丁亥(1887)夏午,山阴任颐挥汗。” 纵览全画,我们可以看到艺术家造景能力是极其突出的,技巧多变,人在景中,比例恰当,可以看到清晰的前后层次关系。而全景式构图,又曲折深远,有浓郁的文人气息。

任伯年《米颠拜石》

任伯年《蕉阴品砚》

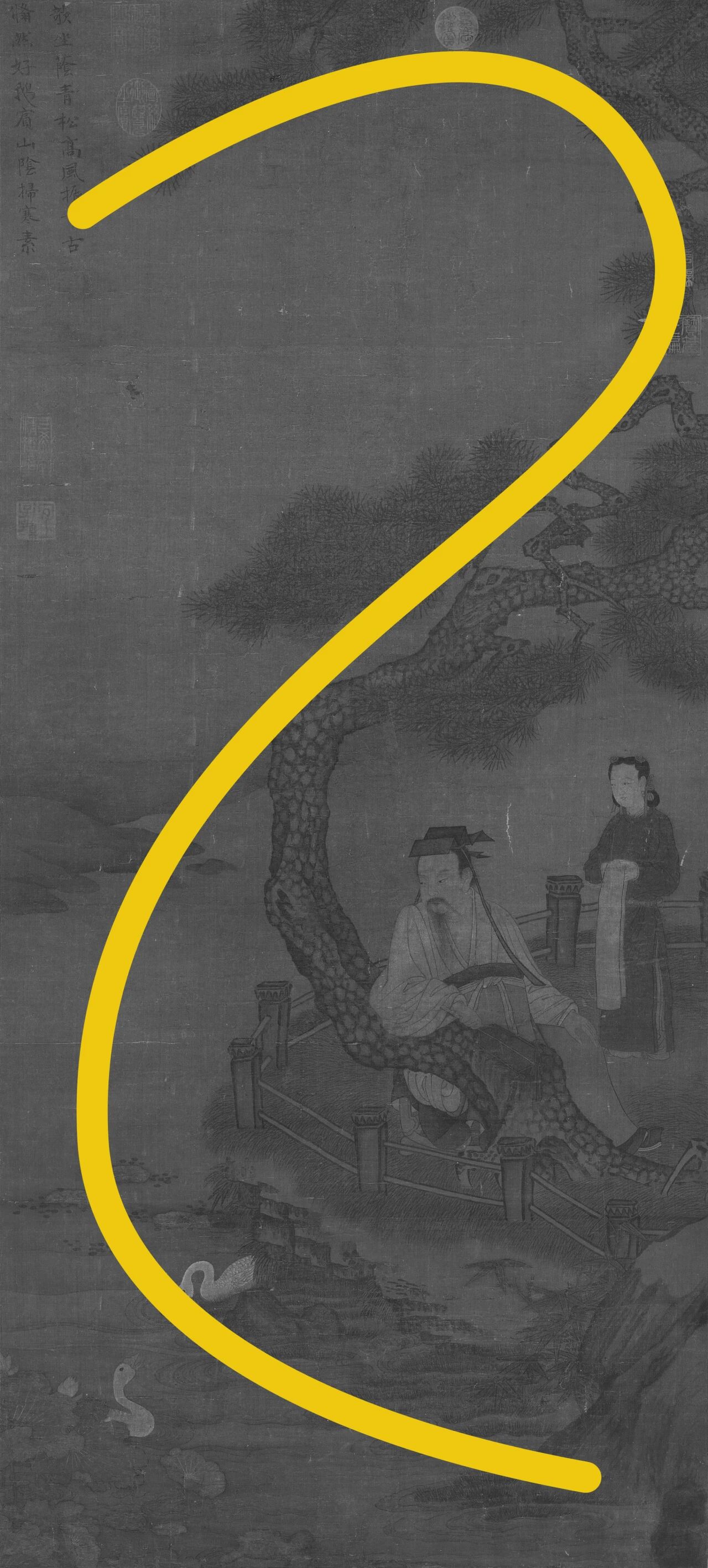

任伯年画画时,常对人说:“我作画可称得上是‘写’出来的。”他所说的“写”,是指写生、写意。他用的笔墨,勾画出物象的神形,不作工细如实的描写,也就是以意取境,以境发意。这是任伯年惯用的手法,通过精准的笔墨,“写”出人物之神,同时也表现出作品的故事性。历史人物故事画在任伯年的人物创作中占的比重很大,如《米颠拜石》、《苏武牧羊》、《蕉阴品砚》等,有些题材是古人常画的,在任伯年笔下也能画出新的意境。就像“羲之爱鹅”这一历史故事,马远、陈洪绶、王翚等历朝历代的艺术家都曾以此为题创作作品,台北故宫博物院藏的一件马远的《羲之观鹅图》采用 “S”形构图,以苍劲松树为视觉枢纽,树干蜿蜒分割画面,把人物、鹅群、水景串联成有机整体。远景淡墨虚写,近景精细刻画,虚实相生,营造出闲适、恬淡的文人雅境;而任伯年这件《羲之爱鹅图》虽然也是以树作为视觉枢纽,而树木直立高耸,画面的纵势得到加强,而人物闲庭信步,童子活泼可爱,相较之下,任伯年此画在悠然闲趣之间,更添一抹天真。

马远《羲之观鹅图》台北故宫博物院 藏

故宫博物院藏的一件《羲之爱鹅图》作于1890年,与此件作品年代相近,王羲之的形象雍容儒雅,衣袍以流畅的写意笔墨勾勒,线条劲健且富有动感;孩童神态天真憨趣,与王羲之形成呼应,通过一雅一稚的形象对比,增添画面生活气息。两件作品都以雅致的笔墨,写就浓郁的文人意趣;而本次由荣宝斋释出的这件作品,在造型、笔墨、构图、设色上更显丰富活泼,观赏性与叙事性更强。

任伯年《羲之爱鹅图》 故宫博物院 藏

徐悲鸿称他是“仇十洲以后中国画家的第一人”,并认为他是“一代明星,而非学究。是抒情诗人,而未为史诗……方之古之天才,近于太白而不近杜甫。”任伯年一生留下来的作品非常多,画风新颖自然,清新明快,既融古通今,又吸收民间趣味与西画技法,。任伯年的艺术生涯,是一部清末传统绘画在时代浪潮中破茧新生的缩影。他扎根民间艺术的土壤,上承陈洪绶、徐渭等诸家文脉,又以开放的胸襟吸纳西画速写、设色之法,在人物、花鸟等领域开一代新风,引领画坛新时尚。

文/李世杰

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。