编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

2025 年 10 月 14 日,第十三届“石湾杯”青年陶塑与建陶艺术国际展以“埏埴·毓秀 Ethereal Aspirations”为题,在佛山美陶湾·星光荟美术馆开幕。作为国内陶艺界最具代表性的年度盛事,“石湾杯”自创办以来,已逐渐形成青年陶艺创作的国际窗口。

现场合影

“埏埴·毓秀”之题,取自《道德经》“埏埴以为器”与“钟灵毓秀”之意,意在强调陶土的形与性、地域的生与育。它提示了陶艺创作的根本出发点:从泥土出发,以创造回应自然与生命的流变。

平台的生长:从赛事到生态

广东石湾陶瓷博物馆副馆长、本届大赛策展助理戎耀认为,“石湾杯”不止是一场竞赛,更是一种文化生态的实践。十三年来,这一平台促成了众多青年艺术家的崭露头角,也让“石湾”这一产区的传统陶文化在国际语境中被重新阅读。

2025 年,石湾陶瓷博物馆获国际陶艺协会(IAC)会员单位认定,标志着其与全球陶艺网络的联结愈发紧密。从 2023 年首次合作,到 2024 年成为主办方之一,再到今年的全面深度协作,“石湾杯”逐步走向制度化的国际对话。

此外,今年赛事面向全球征集 45 岁以下青年艺术家的作品,共收到 993 位创作者的 1340 件套投稿,涵盖 31 个国家与地区。海外作品比例上升至 27%,显示出“石湾杯”在全球陶艺语境中的吸引力与辐射度。

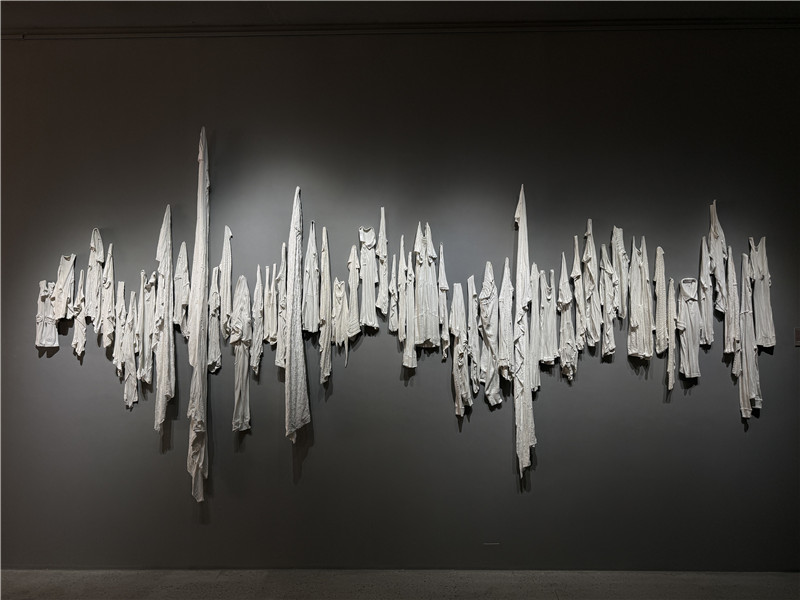

展厅现场

策展人万里雅将今年的关键词概括为“国际性”与“质量提升”。他指出,参赛作品在材料、观念与成型语言上表现出明显的拓展趋势。

“埏埴·毓秀”主题并非单纯修辞,它源于石湾的文化现实。这里既有绵延数百年的陶艺传统,又有成熟的产业体系与高校资源——这种“传统+学术+产业”的结构,为青年艺术家的探索提供了厚实支撑。

他希望“石湾杯”不仅让外界看到作品,更能让外界“看见石湾”——一个正在生成的当代陶艺文化现场。

评审视角:技术、观念与延伸

本届评审过程分为线上初评与线下中评两阶段,最终选出特等奖、一、二、三等奖若干。策展团队强调,评审标准并非仅以技术熟练为尺度,而更关注“陶瓷如何成为观念表达的媒介”。

国际陶艺学会主席奥里奥尔·卡尔沃·贝尔赫斯在终评中指出:“技术是根基,但风格才是生命。青年艺术家需要优先掌握技术,但技术在熟练之后,找到属于自己的表达路径。” 他同时建议主办方建立长期扶持机制,如为获奖者策划个展、参与国际展览、获得出版机会等,让比赛成为职业成长的起点,而非终点。

美国陶瓷艺术博物馆执行馆长Beth Ann Gerstein亦在发言中强调,本届作品的跨媒介趋势明显,部分参赛者将陶瓷与金属、玻璃、3D 打印等材质混合使用,形成新的视觉语言。

展厅现场

“这不仅是形式革新,更是一种艺术思维的拓宽。”

国际陶艺协学会荣休主席托比恩·科瓦斯博提及“粘土的身体性”。粘土作为最具触感的材料之一,其从“手的动作”到“火的塑形”的过程,本身即是一种关于时间与身体的叙事。

他指出:“陶瓷与人的关系,是物质与身体、制作与记忆的关系。”这种物质性的直觉,使陶瓷艺术超越了装饰与功能的范畴,成为一种情感的载体。

今年的作品普遍呈现出多元趋势:有的回归素胎质感,有的以高温釉描绘自然痕迹,也有作品借助数字建模与3D 打印实现结构突破。无论路径何在,它们都在回应同一命题——如何让陶瓷继续成为当代思想的媒介。

大奖获得者张新玥:在破碎与修复之间

本届“石湾杯”特别大奖获得者张新玥表示,当其于10月13日接到比赛通知电话时,第一反应是难以置信,内心充满了惊讶与惊喜。

张新玥一直密切关注着石湾杯,近年来,石湾杯作为一项国际陶瓷比赛和平台,受到了越来越多的关注。通过这一平台,不仅展示了陶瓷艺术的丰富多样性,也为年轻艺术家们提供了众多展示自身才华的机会。

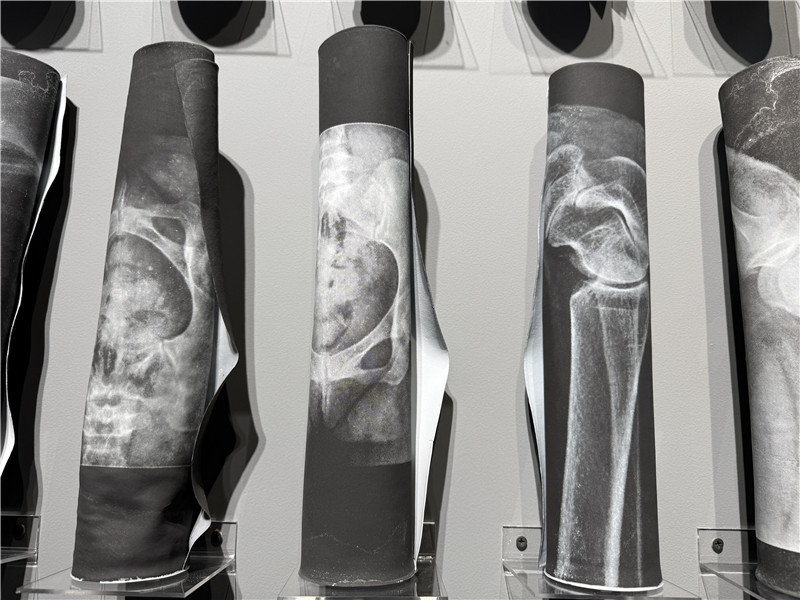

张新玥获奖作品《X》

此次获奖作品《X》在延续其一直以来薄胎陶瓷风格的基础上,还对不同通透性造型以及形式的各个方面进行了持续尝试。张新玥更愿意将自己视为发明家而非传统意义上的艺术家。

此前,张新玥的一位朋友经历了一场重大手术,医生告知需打开胸腔取出一根贯穿整个胸腔的钢钉,朋友曾表示自己可能无法醒来,但最终他活了下来。医生修复其身体的过程,让张新玥联想到自己修复陶瓷作品时的情景,她常常觉得自己就像一位医生,也会幻想作品是否也会感到疼痛。当医生将钛钉固定进朋友身体时,她则将锔钉固定在陶瓷上,二者都因此而得以完整。

作品局部

张新玥深刻感受到,陶瓷和人一样,都是有生命力的,它们是脆弱的,需要被小心翼翼地对待。这一过程正是她想要传递的对生命和情感的感受。她对组委会给予的认可与帮助深表感谢,认为这或许是其人生的一个转折点。目前,她正处于毕业阶段,同时希望继续从事艺术创作。她热爱经历痛苦,并努力创造希望,始终坚持不懈。石湾杯给予了她极大的鼓励和信心,她坚信佛山是自己的福地,未来一定会创作出更多优秀的作品。

张新玥真诚地向所有帮助过她的人表示感谢,并希望始终保持着对艺术的热爱与执着,不断前行。

本地视角:传统产区的再思

石湾作为中国最古老的陶瓷产区之一,其本地艺术家面临独特的双重压力——如何继承传统,又如何超越它。

戎耀在活动现场介绍到,展示作品在材料探索、观念延伸、形式革新等等方面做的都非常好,同时也能看到本地艺术家在传统文化当代转化中的探索。比如一些作品承继石湾公仔的地域语汇,却在造型与釉色上融入现代节奏,尝试摆脱固有样式,寻找更自由的语言。

具有石湾本土特色的作品

这类探索也折射出产区生态的转型需求:石湾如何让传统技艺进入当代叙事?如何在“手艺”与“艺术”之间找到平衡?

展览的意义之一即是“被看见”——让本地人看到新的可能性,让产业看到艺术的方向。“传统不是约束,而是能量。关键在于如何将它重新组织,使其在当代语境中发声。”

结语:让泥土再次发光

“石湾杯”的未来,已不再局限于“展览+评奖”的线性模式。主办方正在构想常设驻地、创作基地、国际交流计划等持续机制,使其成为真正的青年陶艺生态系统。

在更广的文化版图上,石湾与景德镇、德化、磁州等传统产区一样,面临着“如何让地方文化在全球语境中被重新理解”的课题。或许,石湾的优势恰在于它的多重身份——既是产业重镇,又是文化现场。

在传统与现代、地方与世界之间,青年艺术家正以泥与火的语言,重塑一种属于当代的陶瓷表达。

“埏埴·毓秀”所描绘的,不仅是泥土的形变,更是文化的再生。透过这场展览,可以看到石湾这片土地的另一种表情——它不再只是生产的空间,而是思想与艺术交汇的场域。

青年艺术家们以各自的方式回应着“泥土”的召唤:他们修复、叙事、质疑,也在烧结与破碎之间探寻秩序。

在泥的可塑与火的无常之中,陶艺的未来依然开放。它或许不再是传统的延续,而是一次又一次关于“如何存在”的提问。

而“石湾杯”,正是这些提问得以发声的地方。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。