编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

2025年适逢中国当代书坛巨擘赵冷月先生诞辰110周年。为深切缅怀这位在书法艺术领域留下浓墨重彩一笔的先驱,策展团队倾力策划并成功举办了“至心”、“大道”、“鸿鹄高飞”、“沸腾”四大系列纪念大展。这一系列展览不仅是对赵冷月先生艺术生涯的全面梳理与致敬,更是对中国书法现代化转型之路的深入探讨。

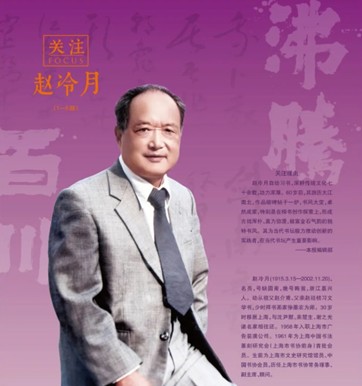

赵冷月先生是20世纪中国书法史上的重要人物。他以其独特的“衰年变法”,打破传统束缚,开创碑帖融合的新境界,被誉为推动中国书法现代转型的奠基人。他的艺术实践既是对传统书法的继承与发展,更是对时代精神的深刻回应。此次系列展览旨在通过多角度、深层次的呈现,让观众和学界重新认识与理解赵冷月先生的艺术成就与思想。

一、 “至心”:追溯本源,写我心声

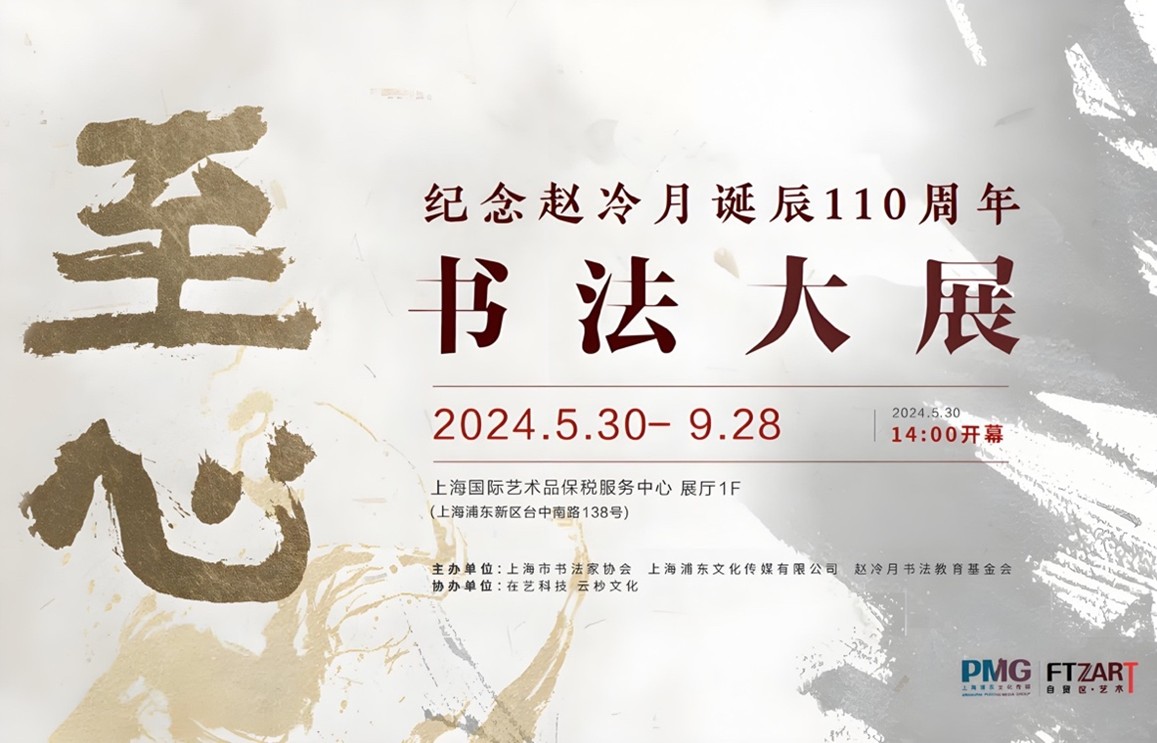

“至心——纪念赵冷月诞辰110周年书法大展”作为系列首展,于2024年5月30日在上海国际文物艺术品保税服务中心开幕。本次展览追溯赵冷月先生艺术创作的本源,尤其是他晚年“写给自己看的字”所蕴含的真挚情感与艺术追求。赵冷月曾将自己的作品分为“写给别人的字”和“写给自己看的字”,他格外珍视后者,将其编号密藏,认为只有真正理解的人方能欣赏其精髓。展览首次公开了近40组赵冷月先生的珍贵书法作品,主要创作于上世纪90年代初其晚年精力最旺盛的时期,每一件都凝聚着他对书法的深刻理解和独到见解。

“至心”展的核心在于展现赵冷月先生“去繁就简、返璞归真”的书法理念。精选作品涵盖篆、隶、草、行各体,亦包括魏碑及独树一帜的榜书,多为六尺甚至八尺大幅,形式多样,气象万千。这些作品不仅技艺精湛,更是其内心世界的真实写照,是对书法艺术最纯粹、本真的表达。赵冷月之子赵时中先生透露,这些巨制作品皆为其父晚年在18平方米的逼仄居所中创作而成,“边写边拉”,完成后因条件所限,从未公开展示。本次展览让这些“写给自己看的字”得以面世,使观众有机会近距离感受其“融碑于帖”的书风,体悟艺术真谛。

展览开幕当日,同步首映了纪录片《惊世之笔——一代宗师赵冷月》。上海市文联副主席、上海市书法家协会主席丁申阳在开幕致辞中表示,赵冷月已成为上海乃至全国书法界的一张亮丽名片,引领着大众审美。他建议研究赵冷月所提倡的碑学精神、“我写我心”的精神、“衰年变法”的精神以及不满足于固有艺术形态的精神,以将书法艺术推向更高层次。“至心”展主题契合赵冷月晚年书法理念,“他把生命的过程看成是一个大书法家的渐进过程,中国书法史记录下了他壮志、真情、热血和梦想的字,这也激励着我们为此努力传承、弘扬”。

媒体普遍给予高度评价,认为展览不仅展现了赵冷月先生的艺术成就,更引发了对中国书法现代转型的思考,提醒人们以“至心”态度学习和传承传统书法,为当代发展奠定坚实基础。

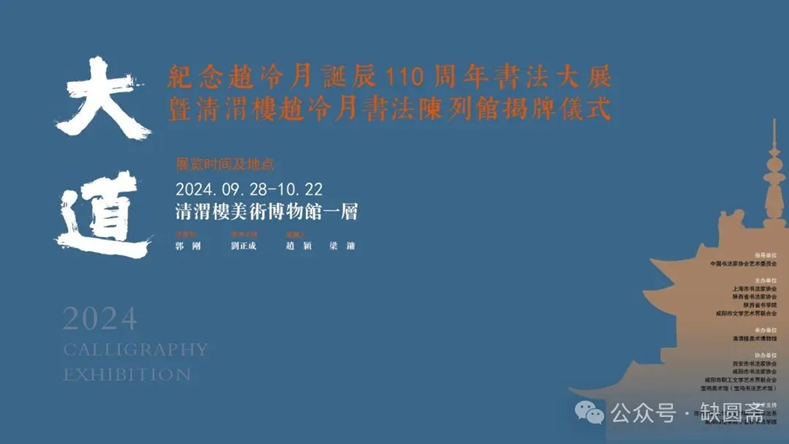

二、“大道”:碑帖融合,开宗立派

“大道——纪念赵冷月诞辰110周年书法大展”于2024年9月28日在陕西咸阳清渭楼美术博物馆开幕。以“大道”为名,旨在彰显赵冷月先生在书法艺术上“碑帖融合,开宗立派”的宏大格局与深远影响。咸阳深厚的历史文化底蕴,更凸显了赵冷月先生艺术的广度和深度。

“大道”展聚焦于赵冷月先生“遍临百家,不知所宗”的艺术探索精神及其最终形成的独特碑帖融合风格。展览精选100件赵冷月先生“写给自己看的书法”,涵盖临碑、楷书、行书、隶书、篆书、草书、魏碑、榜书八种书体,时间集中在1991年至1995年其76至80岁期间的精品。这些作品充分展现了赵冷月从传统法度汲取养分,勇于突破创新,最终达到“豪华落尽见真淳”的艺术境界。其独创的榜书,摒弃唐楷规范美,上溯中国古碑刻传统,回归文字最初的生拙原态,将整体气势与单一笔画的朴拙结合,或惊心动魄,或元气淋漓,或大道至简,强化了中国书法在二维空间中的三维甚至多维表现力。

“大道”展同期举行了同名学术研讨会。清渭楼美术博物馆馆长郭刚表示:“赵冷月先生是现代书法创作转型的奠基人。他凭借对传统书法的深刻理解,以独特的书法语言守正创新、引领未来,为当代书法创作与发展提供了重要借鉴。”资深书画鉴定师、策展人赵颖强调,赵冷月的书学之路是不断探索创新之路;其书学立场是秉持“与古为徒,守正创新”的赤子之心,甘做垫脚石、铺路砖,为中国当代书法趟出新路。中国书协副主席、陕西省书协名誉主席张胜伟指出,赵冷月书法独树一帜,他既是传统书法精神的挖掘者和接力者,也是书法探索的实践者和建造者;既是书法美学境界的开拓者,也是书法精神高标的忠诚追随者。深入研究和弘扬其书法精神,有助于深化对书法本体的理解,推动观念更新,审视当前现象,促进书法文化新发展。

中国书法家协会原常务理事刘正成做了专题讲座《赵冷月对当代书法创作的启示—兼论海派书法》。他认为赵冷月是海派书法的代表人物,继承了海派传统并推动其创新,是衔接60年代海派书法与今日书法的桥梁。他晚年遍临百碑,视野开阔,不拘泥于当代创作手法,作品融合海派风格并创新,将传统精髓转化为独特艺术语言。刘正成特别指出,在强调创新的时代,赵冷月的创新提供了重要示范:其创新稳稳立足于传统基础上,站在“正”的位置,尺度恰到好处,既不同于古人,也区别于同时代人,为当下书法创作提供了重要提醒。研究其书法,对推动中国书法迈向更高高度具有重要借鉴意义。

赵冷月先生的“大道”,在于他清醒认识到书法的生命力在于持续表达当代人的感受。其晚年作品看似无法,实则是将法度内化后对“大美”、“真趣”的直抒胸臆。他的实践回答了关键问题:在古典规范臻于极致的背景下,书法如何继续生长?答案便是——回归书写的精神性本身,让笔墨成为心迹的直接流露。

“大道”展成功地将赵冷月从“风格奇崛”的表象中解放,将其提升至书法本体论探索的高度,有效传达了变法背后的深刻哲思与文化担当。

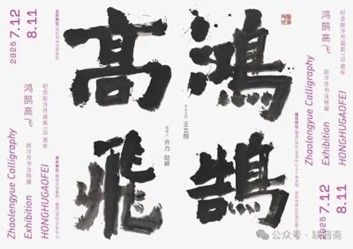

三、“鸿鹄高飞”:变法求新,气势恢宏

“鸿鹄高飞——纪念赵冷月诞辰110周年书法特展暨赵冷月数字文献系统发布会”于2025年7月13日在深圳雅昌艺术中心美术馆启幕。此次展览着重表达赵冷月先生在传统继承的裂变中寻找当代性的可能,展现其晚年变法时期雄浑苍茫的书风,寄托其对艺术自由与超越的毕生追求。

“鸿鹄高飞”展以“变法”为核心,精选赵冷月不同时期28件原作,多为擘窠大字,承北碑遗韵,气势恢宏。展览设计通过“巨大作品与现代空间撞击”的方式,展现其晚年变法成就,探索书法在当代社会的新路径,促进传统书法与现代生活融合。这些作品既体现了深厚的传统功力,更展现了其融北碑之粗犷与民间书法之率意所形成的独特碑帖融合风格,在传统与现代之间架起桥粱。

展览开幕当日举行了以“赵冷月的实践探索对书法当代性的意义”为主题的分享会。中国书法家协会理事王立翔、深圳市书法家协会主席李静、浙江工业大学教授许力等专家学者展开深入讨论。李静认为,赵冷月作品在展厅中展现的大气与力量感,蕴含着深厚的文化与精神内涵,气象万千,雄而不狰,威而不猛,能滋养观者精神。其作品可视作传统与现代的分水岭,兼具现代感、空间感与传统笔意韵味。对赵冷月作品的重新审视是一种反思与警醒,提醒书法创作需静心积累,厚积薄发,始终基于学术与实践深度探索,守正出新。

中国美术学院书法学院讲师丁筱指出:在大字书写中超越“唯技术论”去逍遥挥运非常不易。将“笔笔控制”转化为“不控”,在实践中理解“控制”与“不控”的关系,并适应“不控”后的接续反应极难。“失控”恰恰是赵冷月作品的最大看点。对“失控”的后续处理,才是作品最值得挖掘的精神空间。其字不过分强调力量,精神上“不受力”,不黏着时风,才生发出轻盈的能量与鸿鹄高飞的气象。

策展人许力表示:“赵冷月先生的实践提示我们,笔的‘不完美’恰恰可成为对抗机械复制的文化抵抗策略。在数字化时代,如何通过物质性笔触传递不可复制的精神痕迹,是当代书法家需要思考的问题。”正如其子赵时中所言:“父亲的探索如冷月悬空,初时孤寂,终成照亮后人的光。”王立翔等专家指出,赵冷月书法具有“碑帖融合”、“晚年变法”、“物质性笔触”三大特质,延伸至AI冲击、文化抵抗、全球对话等未来议题。论坛通过设置对立观点激发思辨,呼应策展前言中“书法唯有在断裂处新生,方能回应时代之问”的观点。媒体报道普遍认为,“鸿鹄高飞”展通过独特视角和作品选择,成功传递了赵冷月的艺术精神。

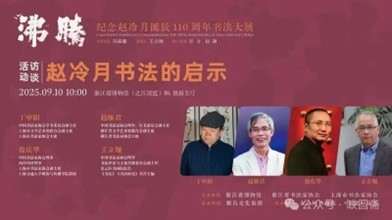

四、“沸腾”:炽焰传承,永续华章

“沸腾——纪念赵冷月诞辰110周年书法大展”于2025年9月9日在浙江省博物馆之江馆区开幕。本次展览以“沸腾”为主题,既取自赵冷月晚年最具代表性的榜书作品意象,亦隐喻其艺术生命在“衰年变法”中迸发的炽热创造力。展览旨在突破传统书展叙事框架,通过作品甄选、空间重构与学术对话,还原这位“碑帖融合的革新者”如何在坚守传统根脉中开辟现代书风,展现其艺术的强大生命力及对后世的深远影响。

“沸腾”展精心挑选赵冷月先生47件(组)书法作品,涵盖真行草隶篆各体,包罗榜书、条幅、对联、手卷、册页等各种形制。在900平方米的展示空间里,集中呈现其书法巅峰之作。如八尺巨幅《礼记·礼运》“大道之行,天下为公”,以魏碑笔法重构经典,墨色如铸铁般凝练,展厅入口即形成视觉震撼。展览不仅全面呈现了赵冷月的艺术轨迹、作品空间视觉效果及创作情感变奏,更以学术性和研究性开掘深度与厚度。通过对“暮年变法”之路的剖析,回应时代之问,展现中国传统书法在当代语境下的创新与发展。

策展人中国书法家协会理事王立翔在展览前言中指出:赵冷月是二十世纪末中国书坛的重要革新者、先行者。他犹如昂首鸿鹄,一举千里,虽身姿孤寂,实目极天际;又似冷月无声,心沉静水,其实腑藏熔岩,可以沸腾百川。其笔墨语言豪华落尽,书法气象旷达简远,艺术理想超脱凡俗。其作品与探索精神熔铸一体,成为时代精神的注脚。

浙江省博物馆馆长纪云飞表示,赵冷月先生以深厚学养、不懈探索和独特风格,为书法的现代性转型提供了极具启发性的路径,印证了传统可在与时代对话中焕发新生。本次展览不仅是对其艺术成就的回顾,更是一次关于“传统如何再生”的生动对话。

浙江省书协主席赵雁君在访谈中指出:赵冷月书法的独创性主要体现在对“清、奇、拙”意蕴的独特追求,对碑帖融合的独到通变,对创作主体本原精神的独有回归。其碑帖结合路径为当代创作提供了个人方案,丰富了20世纪书法的演进脉络。他对书法现代性转型提供了关键个案,证明传统书法内部同样可生出现代性,无需依附西方理论,为本土艺术的现代性提供参照。其对艺术家个体精神的彰显,促进了当代书法对创作精神的反思。其艺术历程体现的自我风格不断超越与重构,是“人书俱老”的现代诠释。他置身创作潮流,对传统与现代、传承与创新的思考探索,始终是“知行合一”的践行者、登高者。

中国文联副主席陈振濂指出:赵冷月首先是一个清醒者,当众人埋头技法时,他在追究艺术本质;其次是一个先行者,在众人尚未意识到书法需面对的时代问题前,他义无反顾地实践,超前先行;再次是一个殉道者,因其不被理解而孤独寂寞,一生都在做一件悲壮且难见利益与成功希望的事。他是改革开放后几十年里独一无二的范例。

众多媒体(如澎湃新闻、上观新闻、雅昌艺术头条、新华网、美术报、人民艺术网、文汇报、书法杂志、书法报等70余家)参与报道此次大展。数十家媒体深度报道。新民晚报《开拓者的“突围”》一文指出:若非30多年前赵冷月石破天惊的变革,今天我们纪念的或仅是一位功力深厚的书家。其变革成就了海上大家的横空出世,引发了至今不息的书法创作与文化创新讨论。其“以出世的精神做入世的事情”的超然坚守心态与精神,是纪念的真正价值所在。

芭莎艺术《无意识的先锋:赵冷月的"不自觉"当代性及其启示》一文探讨:在全球化语境下,日本井上有一享有国际声誉,而中国赵冷月长期被忽视。这源于对书法当代性定义的分歧:是观念先行的自觉突破,还是传统内生的无意识演化?赵冷月用毕生实践给出了答案。

澎湃新闻报道提到,本次展览精心挑选作品让观众一窥其艺术全貌。专家学者普遍认为,“沸腾”展不仅集中展示了赵冷月的艺术成就,更是对中国书法未来发展方向的积极探索。“炽焰传承”的精神激励着当代书法家在继承基础上勇于创新。

观众反响热烈,纷纷表示其作品让人感受到中国书法的博大精深与无限可能。金宝说闻在观后感中谈到:我们今天来看这场“沸腾——纪念赵冷月诞辰110周年书法大展”,看的究竟是什么?仅仅是书法艺术吗?我觉得不全是。我们看到的,是一个生命在行将熄灭之时,选择用尽最后一丝力气,把自己彻底点燃,炸出最绚烂的烟火。走出博物馆的时候,外面的世界吵吵嚷嚷。但我的耳朵里,好像还回荡着那些笔画落在纸上时,发出的巨大轰鸣。赵冷月,这个安静的老头,用他的毛笔,给这个有点死气沉沉的书坛,狠狠来了一次“心脏除颤”。

五、 总结与展望

赵冷月诞辰110周年系列纪念大展——“至心”、“大道”、“鸿鹄高飞”、“沸腾”,从不同侧面、多元视角,全面而深入地展现了其艺术人生与书法成就。它们构成一个层层递进、不断深化的学术叙事体系:从“至心”的本真回归,到“大道”的碑帖融合,再到“鸿鹄高飞”的变法求新,直至“沸腾”的炽焰传承,共同构筑了赵冷月波澜壮阔的艺术图景。

系列展览的成功不仅在于展出大量珍贵作品,更在于引发了学界和公众对中国书法传统与现代、继承与创新关系的深刻思考。各展学术研讨会上,专家学者深入探讨了赵冷月的“衰年变法”、“丑书”风格、碑帖融合实践及其对当代书法的启示,肯定了其作为“超越时代的孤勇斗士”和“中国书法现代转型标志性实践”的历史地位。媒体的广泛报道和观众的热烈反响,充分证明了其艺术的强大感召力与生命力。

作为策展团队,我们深感荣幸参与此意义非凡的纪念活动。赵冷月先生的艺术精神,正如他所言,“要变”才有意思。他一生不断探索与突破,为后人树立典范。其作品和思想将继续激励我们,在艺术道路上不忘初心,勇于创新,让中国书法艺术在新时代焕发更加璀璨的光芒。

即将在嘉兴博物馆开幕的“赵冷月书法作品捐赠回顾展”作为系列活动的收官,其艺术点燃的思想火花,必将持续“升腾”于当下,照亮书法艺术在新时代的探索之路。赵冷月先生以其孤独而勇敢的实践,证明了真正的传统是流动的、生长的,它永远向那些敢于真诚面对自我、直面时代的灵魂敞开大门。这,或许是我们纪念他的最大意义所在。

李骏 2025年10月6日

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。