编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

开幕嘉宾合影

导言:

这场展览需要观者具备一定的知识储备,同时也将“高冷”的金石学变得可观可读可感可亲近;是将中华书法与金石文化再阐释再传播的过程,同时也是一场美学与历史学的创造性输出。

唐代书法在书法史上占据重要位置,也占据金石碑拓核心内容。将其输出给今天的观众,意义深远。9月12日上午,由陕西省美术博物馆自主策划主办、荣获“文化和旅游部2025年全国美术馆馆藏精品展出季活动入选项目”的《从石间到纸上——唐代石刻拓本书法研究与创作展》在陕西省美术博物馆开幕,展期将持续至10月12日。

此场展览以多维方式让每位在场者沉浸式感知美、感知历史、感知灵魂的悸动。

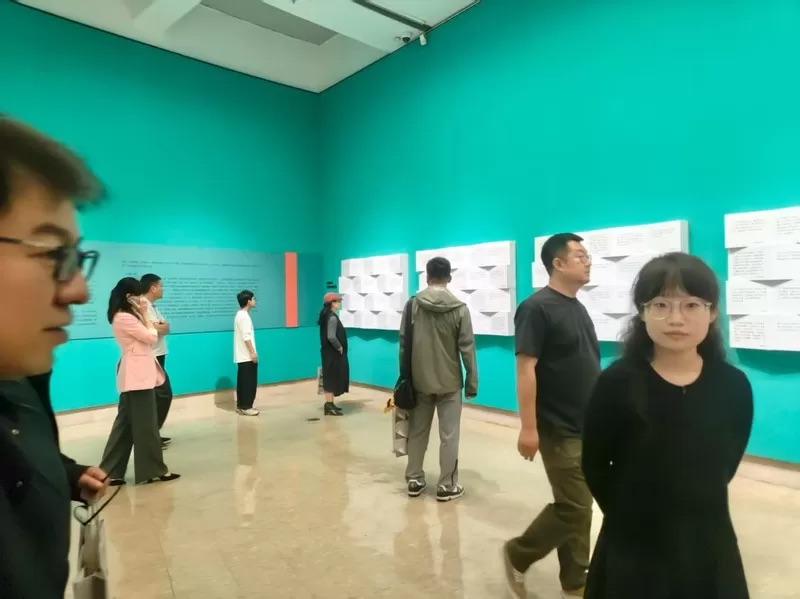

展览现场

美术学和视觉艺术为基点的跨界策展实践

在此之前,陕西省美术博物馆已经举办过三场与碑石拓片相关的展览:2013年《字里千秋——陕西省美术博物馆馆藏金石拓片精品展》,2017年《字里千秋——陕西省美术博物馆馆藏新见碑志拓片精品展》,2023年《图像的复兴——陕西省美术博物馆藏历代金石图像拓片精品研究展》,均获好评,也为推广金石学作出了美术馆立场的应有贡献。

“我馆所藏拓片涵盖周、秦、汉、唐至晚清民国,是带通史性质的系统收藏。包括图像与书法两大类别,体系完整、品质精良。”馆长王潇对于金石拓片领域的收藏、保护和研究一直十分重视,对于唐代石刻拓本书法资源的活化推广尤其关注,他说:本次展览以“从石间到纸上”为主题,旨在通过拓片这一传统媒介,展现唐代书法的多元风貌和辉煌成就。通过学术梳理、创新阐释与艺术再创造,使唐代石刻拓本这一宝贵文化遗产真正“活”在当下、“走”进生活,成为滋养社会文化、增强文化自信的源头活水。

依托陕西无以伦比、不可复制的地缘优势和历史优势,自2007年开始,陕西省美术博物馆便开启了此领域收藏。十数年来,积累了品质上乘和数量可观的藏品,

这次展览是在历年收藏的近千件拓片中精选出唐代的100余件集中展出。

副馆长白林坡一直在主抓馆里的拓片收藏和展览策划,他说“之前的工作在藏品积累和策划经验上为本次展览打下了坚实的基础。这次展览我们是在前几次拓片展的基础上,力图突出展览的主题性、学术性和研究性。为了把这次唐代碑石拓片展览能办的丰富、饱满,我们从去年就开始在藏品上做准备,又集中征集补充了近三百件唐代的碑石拓片。”

关于策展理念,陕西省美术博物馆一贯秉承美术馆的角度,将金石碑帖拓片看做视觉艺术来进行展览展示,力图通过拓片让观者去观看、赏析、感受书法之美、图像之美,这是首要的。而不仅仅纠结于拓本的承传、版本及拓片内容的文献考据或者文物价值,重点在于其艺术价值。目的是通过拓片这一载体去获得其从事物上转移或叫转录过来的文字、书法、图像的艺术美感,这点始终是策展核心和基本出发点。

据白林坡回忆,馆里最早一批集中收藏是2008年开始收藏王子云、何正璜两位先生旧藏的一批金石图像类拓片,里面有少量的文字拓片,“王子云先生收藏的拓片和自己搥拓的拓片,绝大多数是图像的,因为他是美术考古学家和美术史的研究者,他从拓片收集研究需要的美术图像信息。这就与传统的金石学、特别是乾嘉学派以来的‘证经补史’为鹄的的朴学式金石学研究运用拓片方向完全不同。我们就是从王子云的‘拓片视觉化’中得到启示来策划金石拓片展览的。”

碑林博物馆研究员杨兵认为展览具备充分的跨界思维:“首先策展团队从多视角去组织展品和解读展品以及组织展览叙事。我们知道碑石拓本具有历史文献性,又具有书法艺术性,所以这两个领域的学术价值就构成了碑石拓本的多重意义的存在,也使陕西省美术博物馆在策划这一类展览的过程中,运用了跨界的思维。把展览里面关键的信息图像文字都进行了转化,使古代文明能够通过现代的手法和今天产生联系。现场也设计了一些装置来丰富展览的氛围,还做了互动性很强的视频以及拓片体验。在参与性上,邀请当今的书法名家来针对唐代的碑石书法进行转化创作。所以陕西美术博物馆做这一类展览有明确的思路,而且也非常具有美术博物馆的定位特点。”

“这次展览以传统和创新为双主线,从艺术展陈、学术研究和公共教育三个维度展开,坚持学术性和普及性并重,传统表达和现代阐释融合的原则。”策展人降金晶说,展览不仅面向专业学者和书法从业者,更希望为普通观众打开理解唐代书法与文化的大门。

此次展览是一个系统性策划呈现,不仅有视觉展品版块,也有展览的文献、辅助解读资料来支撑,还有展品的创作衍生板块,还有学术活动、公共教育、宣传推广以及各种各样的研讨、交流活动。从视觉到听觉、到感觉,再到整体体验,做到了立体多方位的阐释呈现和沉浸式体验互动。

110余件石刻书法拓本:重回辉煌的大唐典范和民间书写

展览精选馆藏唐代石刻书法拓本110余件,不仅涵盖陕西出土的碑志,也包括河南、山西等地的代表性碑刻遗存。它们不仅是书法研习与创作的重要范本,更是还原唐代社会风貌、政治制度、文化审美等的第一手材料。

展览从书体、内容、史料价值等多维度展开,呈现唐代书法多元共生的艺术风貌与深厚的历史文化价值。展览分为三大板块:

第一板块“贞石证史——唐代石刻书法的历史脉络”为文献部分,梳理了碑刻书法与书法拓片的历史渊源,阐释其多重文化价值,介绍了从“石间”到“纸上”的刊刻与捶拓工艺,并重新审视唐代“尚法”书学理念的历史流变与核心观点,提出唐代书法“尚法”理论并非是简单的对笔法、楷模的极致表达,也并非片面传承魏晋之法度。而是以魏晋法入,结合自然物象之法,最终形成“无定法,求诸象”的书法美学体系。

作为特邀策展人,西安美院书法系教授、博导常春和她的团队深度参与了大量工作,在文献梳理、展品选择、学术定位上都给出了专业性建议。尤其在唐代书法“尚法”这一学术问题上给予了重新审视和定位。她表示:“唐尚法宋尚意元尚态,这是历史上的简单概括,会有一些精彩的部分丧失掉和未提及。我们想通过这个展览也展示出‘唐尚法’之外唐人审美、以及在书法上多样艺术追求。比如说我们看到了一些意态生动的、韵味十足的行书、隶书作品。因此我们在文献中提到唐代不仅尚法,唐也尚意、也尚韵。所以请大家来看这个展览,一是看到唐代书法的法度严谨,同时也要看到其自由率性等其他存在,比较全面地了解我们的盛唐文化。”

“唐书尚法”是顶峰,但掩盖不了其他兀立山峰的群山连绵。

第二板块“法度气象——唐代书体的范式流变”是藏品部分,以楷、隶、行、篆四种书体为主线,以初唐、盛唐、中唐、晚唐的历史分期为轴,全面呈现唐代书法“尚法”之外的丰富面貌。展品中有褚遂良、颜真卿、柳公权等楷书大家的典范之作;韩择木、史惟则、卢元卿等人的唐隶精品;李邕、张少悌的行书开拓之作;风格多样的志盖篆书。这些拓片既有官刻碑志的严整精工,也有民间书刻的率真质朴,展现了唐代书法在法度中求变、在传承中创新的艺术精神。

名碑名拓让我们了解那个时代的殿堂级美学和庙堂之高,而民间之自由真挚的情感也体现在一些展品中。例如楷书版块的第一件作品《张师师墓志》,是一个10岁的敦煌小女孩去世了,她爸爸给写的墓志,尺寸非常小。让我们知道书法是生动活泼的,不仅是礼仪性歌功颂德的、纪念家庙的,或者树碑立界的。它有民间书法,有民间生动活泼的随意性,或者表达心性、表达个性的书写。

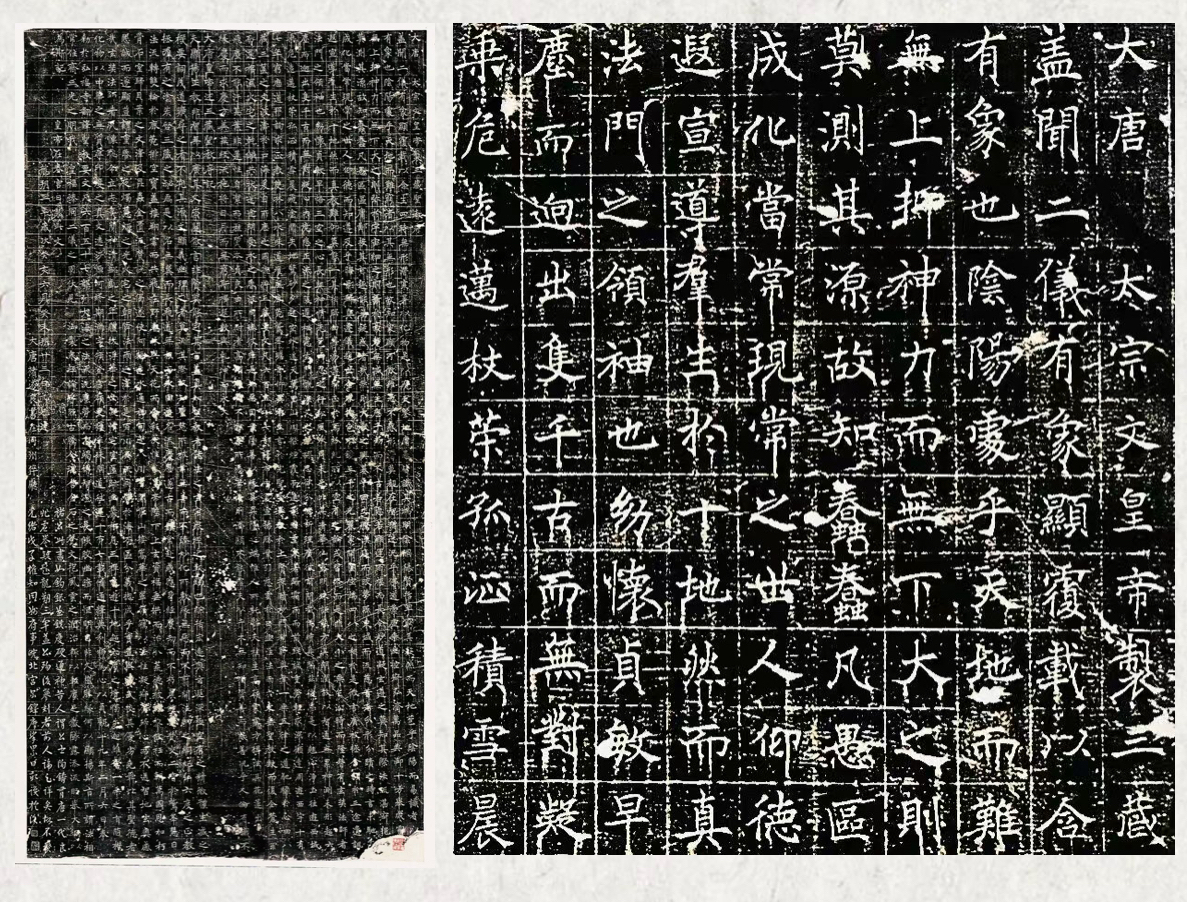

同州三藏圣教序碑 拓片

刻石时间:唐龙朔三年(663)

拓片尺寸:103.5×216.5厘米

唐太宗李世民、太子李治撰

褚遂良书

万文韶刻

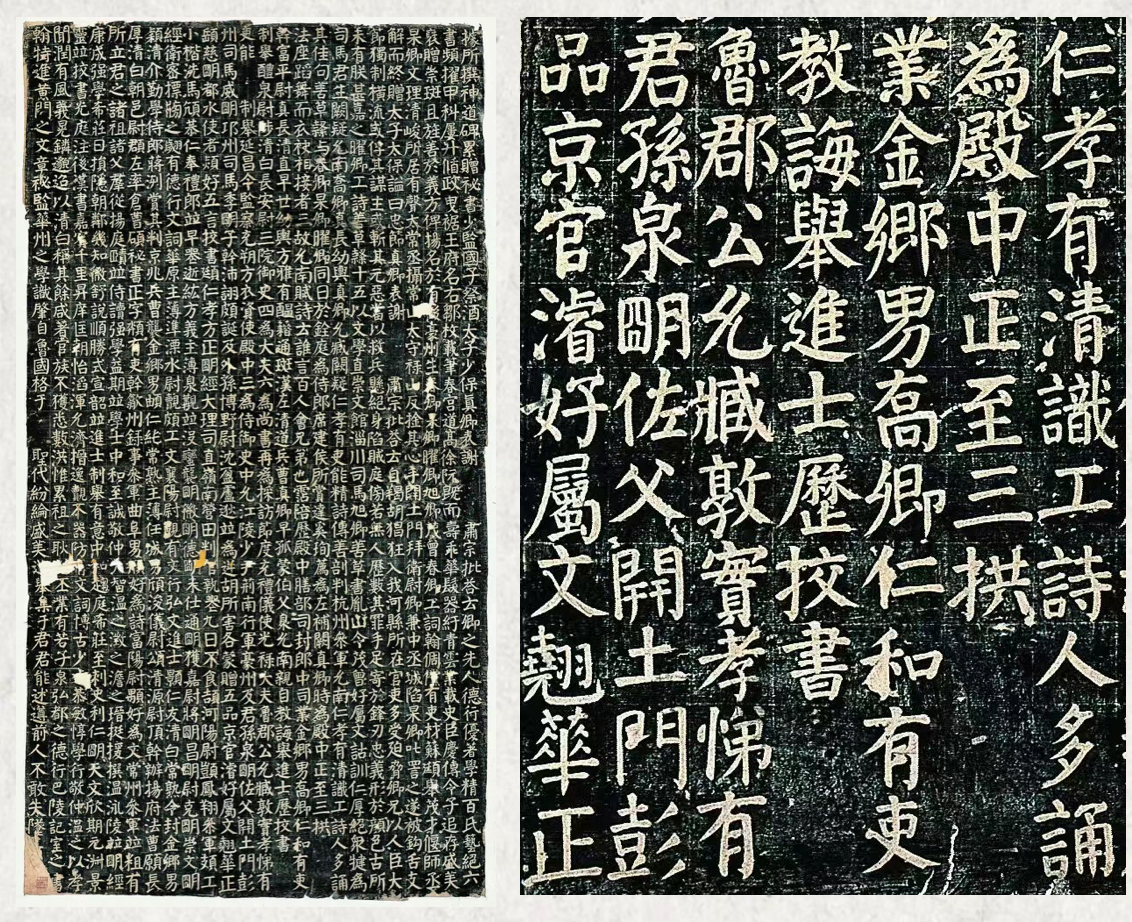

颜家庙碑(碑阴) 拓片

刻石时间:唐建中元年(780)

拓片尺寸:127×241.5厘米

颜真卿撰并书

李阳冰篆额

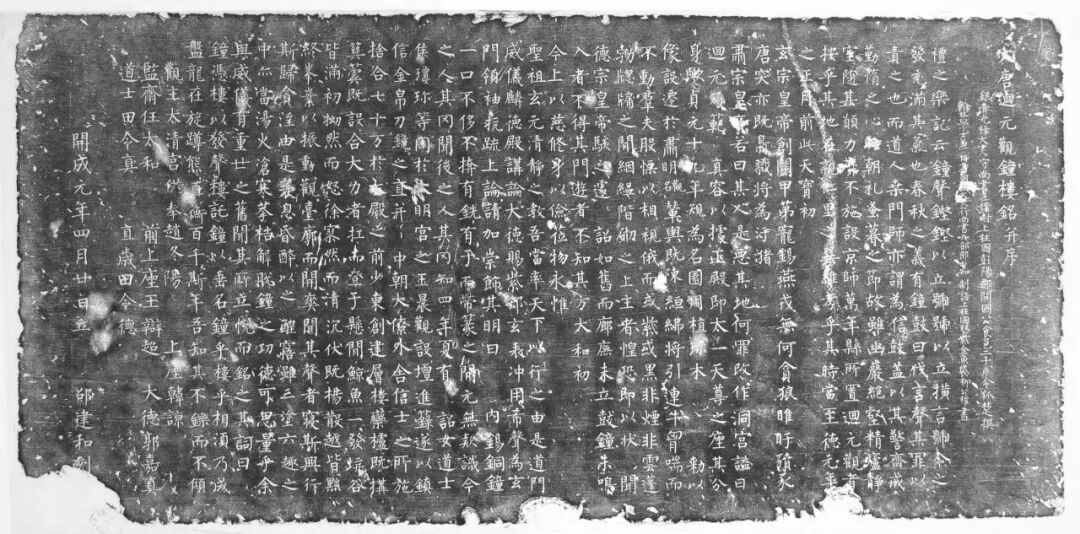

迴元观钟楼铭 拓片

刻石时间:唐开成元年(836)

拓片尺寸:124×60厘米

令狐楚撰

柳公权书

邵建和刻

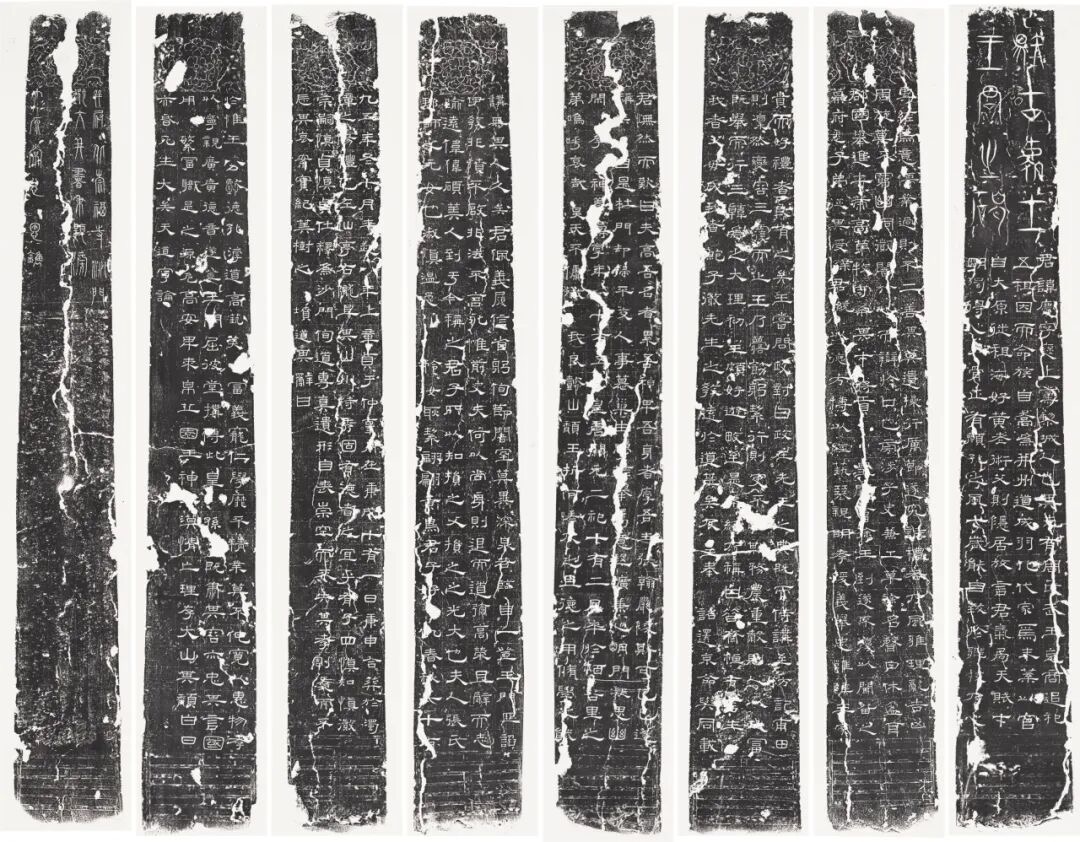

王庆墓碣 拓片

刻石时间:唐开元八年(720)

拓片尺寸:20×159厘米×8

沙门邈文并书及题榜

常思恩镌

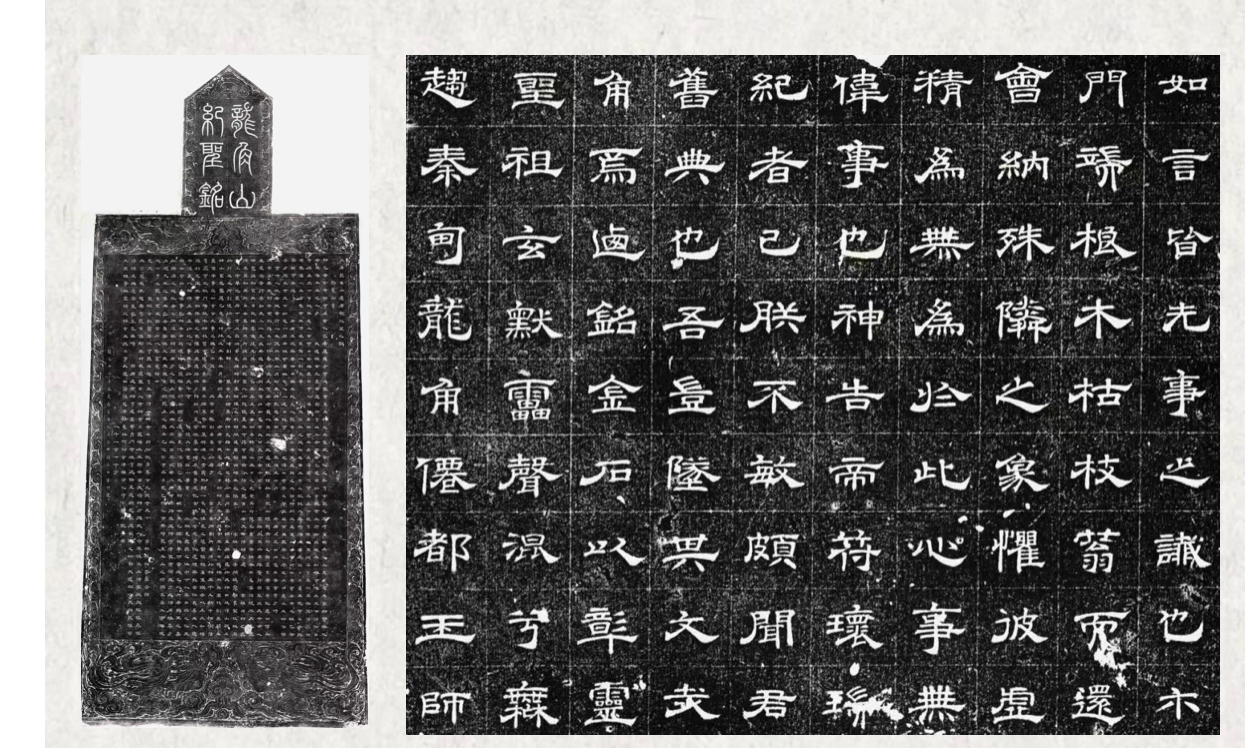

龙角山纪圣铭 拓片

刻石时间:唐开元十七年(729)

拓片尺寸:103.5×234.5厘米

李隆基御制御书

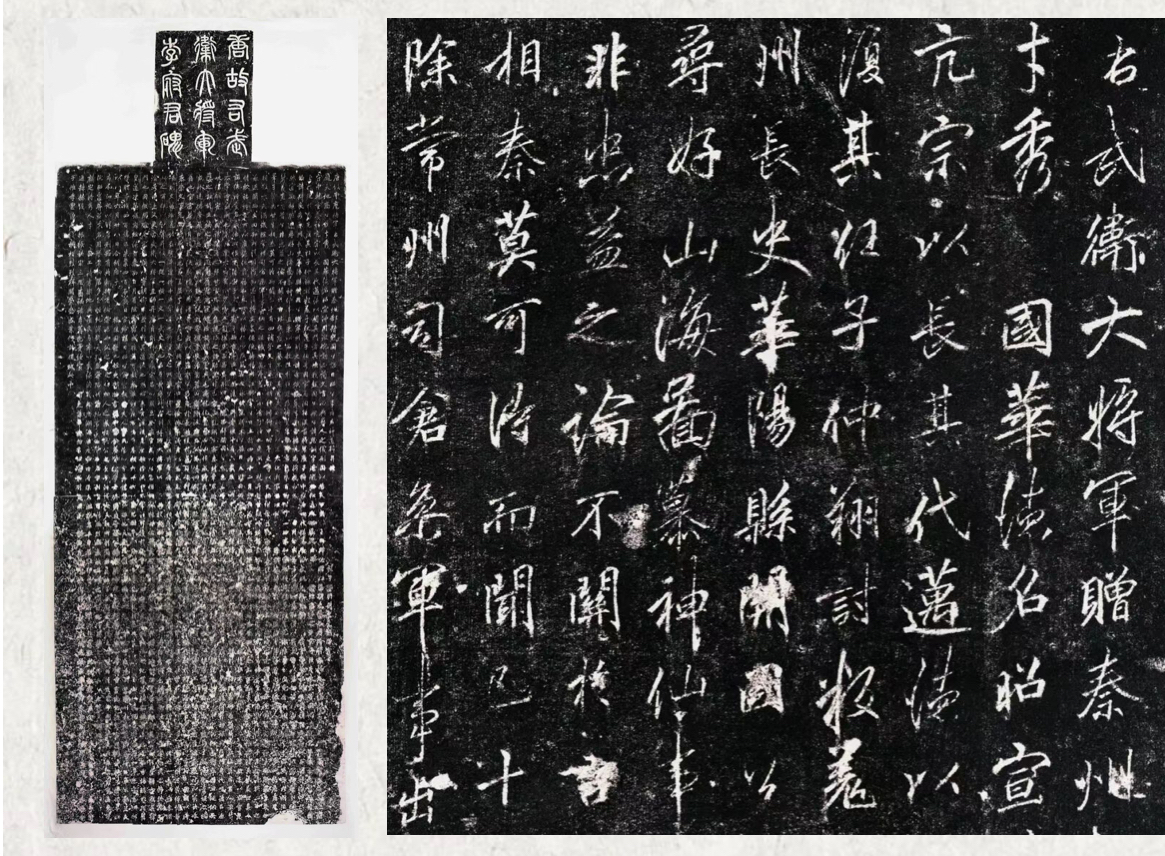

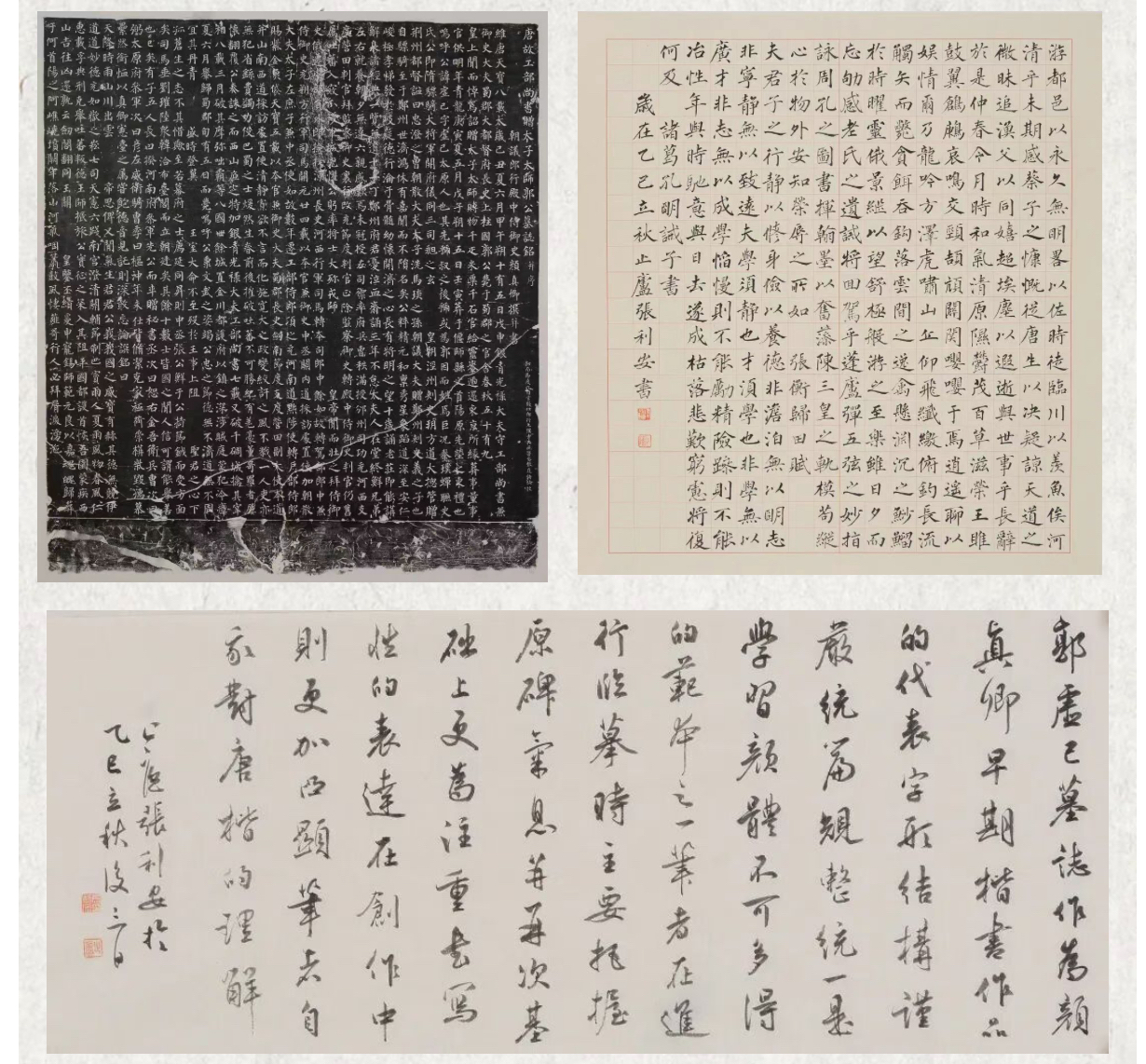

李思训碑 拓片

刻石时间:唐开元八年(720)

拓片尺寸:118×329.7厘米

李邕撰并书

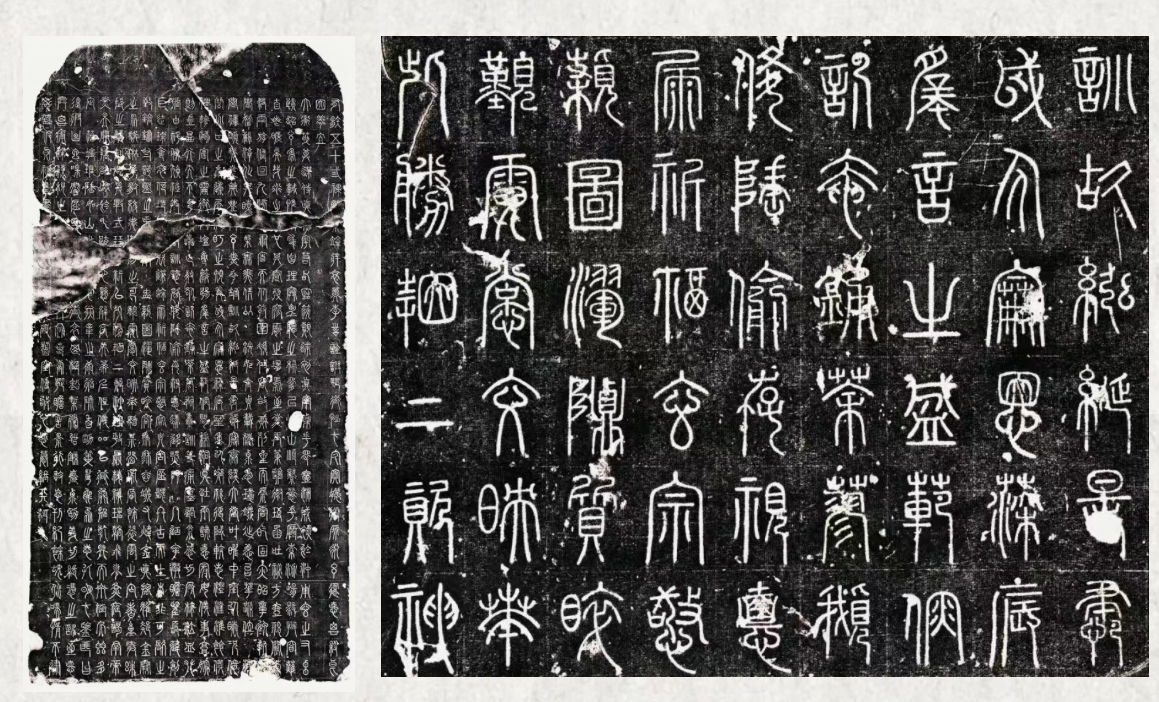

碧落碑 拓片

刻石时间:唐咸亨元年(670)

拓片尺寸:105×210厘米

第三板块“古韵今声——当代书法的临古与创变”,将视角延伸至当下,突出书法艺术在当代的延续与转化。特邀请11位书法家以唐代碑志为范本进行临摹或创作,展示出从摹古到出新的实践过程。在展陈形式上,融入装置艺术、科技互动、拓印体验等多元方式,满足观众多层次观展需求,增强观众的沉浸感与参与感,激发公众尤其是年轻群体对书法艺术的兴趣与热爱。

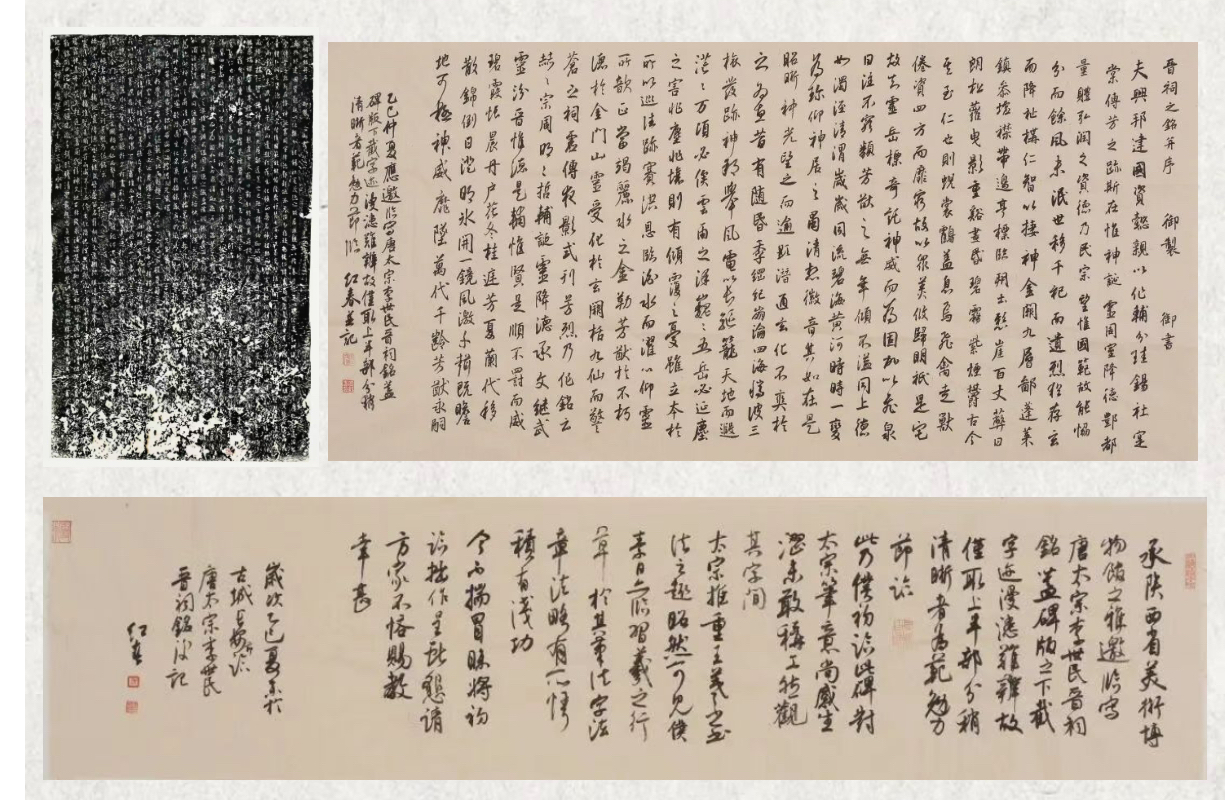

张红春 节临《晋祠铭》(右上) 临创感想手札(下)

张利安 创作《诸葛亮·诫子书》(右上) 临创感想手札(下)

此单元邀请了张红春、张哲、岳奇、张利安等当代书坛佼佼者进行展品中的碑拓临创,并都记录了自己的临创手札,表达了今人对唐代书法的理解和对金石学的尊崇。

此版块的展陈形式做了突破的同时,也解构了碑拓展一贯的“黑白色调”,以当代手段重构了古典文化。

金石学:后书写时代的小众美学与大众普及

相关专家学者将中国历史记载分为:“非书写阶段”和“书写阶段”,而“书写阶段”又可分为“前书写阶段”“书写阶段”与“后书写阶段”。“非书写阶段”是没有符号和文字书写之前的史前阶段,就是口口传承与结绳记事的历史时期。书写阶段是进入符号和文字记录的时间段。而“前书写阶段”则是纸张和毛笔发明之前的书写阶段,“书写阶段”则是以毛笔和纸张书写为主的历史阶段,“后书写阶段”则是近一百多年来毛笔和纸张相结合的书写逐步退出历史舞台的过程,直至当下。

书写时代的开始,也正是中国碑帖时代的开始。唐代的碑刻书写属于中国文化发展的书写时代的顶峰时段,通过拓片对这个阶段书写审美的集中呈现,正是此次展览的核心目的。

众所周知,金石学是中国考古学的前身,是以古代青铜器和石刻碑碣为主要研究对象的一门学科,偏重于著录和考证文字资料,以达到证经补史的目的,特别是其上的文字铭刻及拓片;广义上还包括竹简、甲骨、玉器、砖瓦、封泥、兵符、明器等一般文物。金石学形成于北宋时期,欧阳修是金石学的开创者,其学生曾巩的《金石录》提出过“金石”一词。清代王鸣盛等人,正式提出“金石之学”这一名称。

“这次展览是目前为止唐碑主题展最新颖的一次,也是最全面的一次”,上海图书馆研究员、碑拓研究专家仲威接受采访时说:“唐代的碑拓在碑帖界属于number one的角色,从上海图书馆收藏的大数据来看以及全国收藏的宋拓总量的2/3是集中在唐碑上面,说明早期藏家更喜欢唐碑。我们早期印刷术的字体,都是唐碑里面出来的。从传播学的角度来讲,唐碑在文字上的贡献是无法取代的。”

但仲威同时表示:实际上我们的石刻文化已经断代了。因为有照相术以后碑帖可以拍照影印,不需要再去翻刻了,所以100年前法帖的命也割掉了。我们现在重要的历史时刻、历史人物,可以通过媒体报章网络去传播。碑刻文化,逐渐淡出了现实生活,但是传统的经典永远不会离开我们,反而越久远,小众文化的魅力会更加突出。实际上真正的小众的文化,才是最高雅的文化。

但小众文化同样需要大众传播。作为碑刻拓片制作和研究专家,茹小石老师认为拓片有实用性、传播性、观赏性收和藏价值。“金石学在陕西有产出优势,在晚明和清初也一度兴盛,但在近现代,经典的收藏、高水平的研究在陕西很薄弱。曾经有一大段时间,陕西变成了产生很多拓片,但这些拓被动地提供给其他城市、其他地区研究的状况。近十几二十年来,拓片的吸引力、文化属性开始被更多人所喜爱。目前,金石学研究和收藏展示在陕西也进入了一个相对兴旺的状况,此次 “唐代石刻拓本书法研究与创作展”,将金石学再次推到了学术研究和书法艺术相融合的高度。使得冷门学问得到大众认知。

金石学属于小众文化,但在AI时代的今天,已经逐渐被各类传播方式推到大众眼前,逐步实现公共美学普及。

开幕式与探讨会现场

结束语:

《从石间到纸上——唐代石刻拓本书法研究与创作展》涉及经史考证、文字研究、书法艺术等多个领域。虽然美术馆的着重点在于将书法拓片作为视觉文化展示,但每位观看者可以从不同角度汲取到自己的诉求。

通过这个展览大家既可以回到古代元书写时代,感受书法之美、金石之美、书体之美、文字之美,又可以与自己的当代生活产生连接。

期待大家前往现场感受书写之美,持续关注金石学。

(摄影和部分采访文字梳理:张缤月;视频拍摄和剪辑:涂志依一、朱定邦)

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。