编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

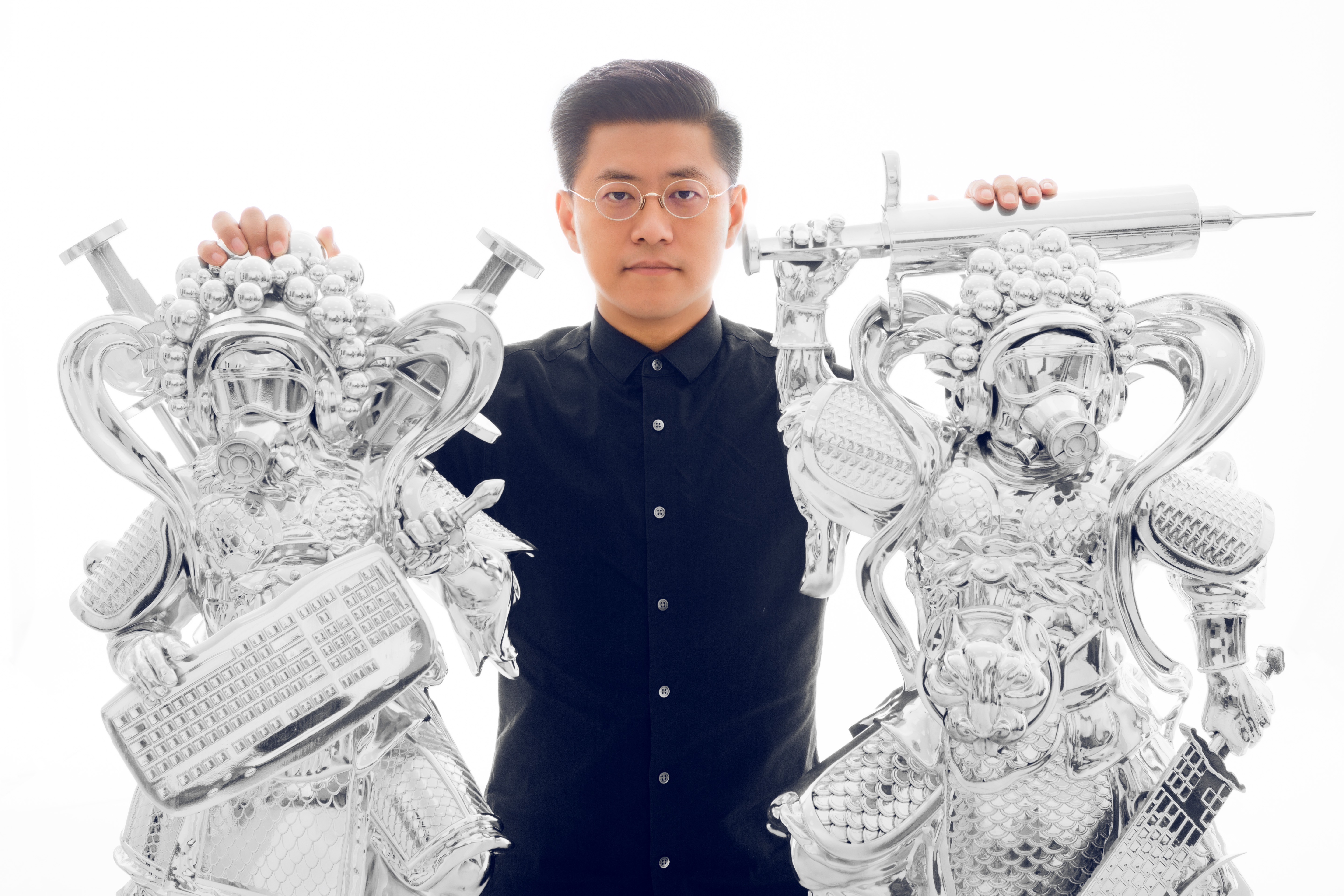

2025年9月8日至10月8日,宿志鹏的个人作品展“Alt+Tab 混合变位”在清华大学美术学院美术馆举行。展览展示了宿志鹏近年来的创作,许多作品首次公开亮相。这场展览不仅仅是一场艺术展示,更是一个窥见宿志鹏雕塑探索的窗口。

展览现场

展览的题目“Alt+Tab”对应的是数字时代的符号窗口切换,这一符号既代表了数字化世界中的频繁切换,也概括了宿志鹏艺术创作中的“混合变位”,在多元身份、材料和议题之间的融合,以及在艺术表达与教学模式上的不断调整和自我变革。

宿志鹏提出的雕塑四个维度——形体、空间、量感、影像,是一种对雕塑本质属性的深入探讨。这四个维度不仅让他在雕塑创作中寻求外形与技术的精确平衡,也为他的作品赋予了更深层的哲学与时代性。

他的创作从“被子系列”中对写实雕塑文学性边界的挑战,到“键盘系列”中对数字时代生活状态的回应,宿志鹏始终在探索艺术与时代的契合点。谈及自身的雕塑之路,宿志鹏坦言:“从某种角度说,我没有被雕塑淘汰。” 通过“Alt+Tab”式的切换,宿志鹏不仅在形式和思想上不断创新,还在自由与自如的创作状态中,讲述着数字时代下人类生活、情感与精神的故事。

【对话】

宿志鹏

“我没有被雕塑淘汰”

Q:您是如何走上雕塑这条艺术创作道路的?

宿志鹏:从学院的传承来看,雕塑专业的路线相对很清晰。没有经过学院训练,似乎很难在雕塑这条路上走下去。但同时,这也是一条非常窄的赛道。从某种角度说,选择雕塑甚至有点像个伪命题,更准确地说,是我没有被这条赛道淘汰。

雕塑专业本身招生就少,我2000年上大学时,全国招收雕塑专业的院校和人数都不多。那一年,中央美院雕塑系只招了16个人,而现在还在坚持做雕塑的人可能更少了。你问我当时是如何选择雕塑的?说实话,我觉得更值得感慨的是,自己是没有被雕塑淘汰。

Q:您最初的初衷是什么?

宿志鹏:我的初衷其实就是为了考学。实话说,我当时可能更想考油画专业。那会儿十七八岁,年轻人多少都有点朦胧的胜负欲,总想去挑战一些自己认为有难度的事。

中央美院油画系本来是我的目标,但考前我去请教了王少伦老师。结果,人还没等见上,中午吃饭时没看住,转眼就把整卷的油画作业弄丢了。好在我还有洗好的6寸油画照片。王老师看后觉得我的油画太像水粉,因为当时训练少、油画材料接触少。但他觉得我的素描挺好,尤其速写很不错,于是建议我考雕塑。进入雕塑系后,这条路就顺理成章地一直走下来了。

展览现场

从被子、模具到键盘:越来越自由

Q:您是如何逐渐找到现在这种既贴近生活又能回应时代的创作状态的呢?

宿志鹏:我在雕塑语言的探索上还是比较保守的,我并不是那种特别天才型的雕塑家。现在大家看到的东西,其实都是在长期工作和生活里慢慢积累下来的。

如果说我的作品让人觉得有点“新”,那可能是因为我一直在一线,不停地和雕塑加工企业接触,不停地动手实践。在这个过程中,会很快接触到一些新的技术和手段,同时也会不断刺激我去思考。但就我个人而言,无论是材料还是方法论,我并不觉得自己真的做了多么“新”的东西。我的作品也不是为了单纯追求科技感,而是因为我生活在这个时代,就需要对它有所回应。

这次展览正式展出的其实只有8件作品,其中3件是早期的作品,真正以键盘为元素的也就5件。选择键盘,并不是为了创新或追求语言突破,而是出于一种自然的状态。大概从2017年开始,我进入了比较舒适的生活阶段,工作生活逐渐稳定。我想找到一种更符合自己状态的创作方式。

我会参考一些文人的状态。像传统的文人画,他们创作的内容往往是身边的事物,如兰花、梅花、文房四宝等,看似随手拈来,却能成为表达的载体。文人之间会通过这些作品进行交流,不一定是为了公开展示。所以我选择了键盘,它是我日常接触最频繁的东西,自然也能成为很好的表达载体。于是我尝试用它做了《安全卫士》《门神》这样的作品,觉得挺好玩。

我的创作状态有点像“互联网状态”,轻松、快捷,不会花很多钱请高级建模师,而是直接在网上买现成的模型,再进行拼贴和组合。比如《门神》,我不想让人物露出耳朵,就给他戴上耳机;为了模糊人的形象,就加上防毒面具,再配个眼镜。靴子可以直接找各种现成的,身上的手雷我就用两个鼠标拼成,再装上现成的拉环。整个系统就是在一种放松的状态下自然形成的。

这和我之前的“模具系列”或“被子系列”是不太一样的。之前更多是挑战性、实验性的,而现在我更想找到一种自在、贴近生活,同时又能回应时代的创作方式。

《安全卫士》

展览现场

Q:您在创作“被子系列”时想挑战的是什么?当时您关注的是什么?为什么选择“被子”作为切入点?

宿志鹏:“被子系列”核心在于探讨写实雕塑的文学性边界。传统的写实人物雕塑,往往会通过服装、表情、动作或道具来传达故事,但这些并不是雕塑语言本身,更像是文学叙事的逻辑,完全可以通过电影、音乐、文字等来表达,那雕塑的独特性在哪里?

所以我选择了“被子”这个日常元素。它本身不承载象征意义,但形态柔软、变化丰富。被子摊在那里像一座小山,我就把它命名为《故乡》。通过文字说明,我把被子的褶皱解释成小路,联想到往昔与未来,从而建立起文学性的想象。

《故乡》

《棉花城堡》

这个系列做了将近十年,作品很多,比如《墓碑》两床被子叠放,暗示未来的归宿;《薄薄的春天》大学生用了四五年的被子,带着青春回忆;《棉花城堡》童年时用被子搭建的游戏场所。这次展出的《新杞人忧天》,将“天塌下来的担忧”这种传统意象转化为现代人的焦虑,从古代杞人对天地的担忧联想到现代人对生活、城市环境或周遭结构的不安。

《薄薄的春天》

《新杞人忧天》

Q:在“模具系列”里,您似乎又进入了另一种探索。能否具体讲讲当时的思路?

宿志鹏:这个系列是我研究生毕业参加工作之后做的,最初源于德阳的一个创作任务。德阳街头的垃圾箱大多采用三星堆的雕塑造型,而火车站如果完全抛开三星堆元素,又难以代表德阳本地文化。德阳作为中国重大技术装备制造业基地和全国三大动力设备制造基地之一,机械加工业非常发达,是典型的工业城市。我就想到以“模具”这种形式进行重构。模具既保留了三星堆的元素,又能结合德阳的工业气质,形成一种全新的构造。表面看像赛博朋克式的装置,实际上是对远古文明的重构。

后来我不断延展,比如《翻制的文明》,用汽车轮胎模具重构文明的形态;再到《神秘谷》,用罗丹《使徒约翰》的模具两两相对,留出的中间空间就是雕塑的形象本身,从模具形式的重构,转换成制式空间形式的探索,正空间与负空间的关系探讨。

最终在《观止》里,我把思考推到时间层面,试图将时间融入作品创作。我设想自己就是宇宙的模具,除去自身之外的一切空间便是我的模具,从而形成对正负空间的思考。此外,桥本身是一条线,人从桥的一端走向另一端的过程,就像生命的历程,而桥两侧的风景象征着生活的全貌。我试图将这条线压缩为一个点,营造出时间消失的感觉,于是诞生了《观止》。在这些创作中,我自己设定命题,在不断探索与实践中去寻找答案,解决问题。

展览现场

《观止》

Q:近几年您创作的“键盘系列”,似乎更多是直接回应生活与数字化语境。您是如何看待这种转变的?

宿志鹏:“键盘系列”也许是因为前期的积累,让我进入一种更舒适的状态,不再刻意追求所谓的意义与影响。比如2025年的新作品《家园》,就非常简单,很直接。我觉得面对数字化时代的挑战,不必复杂化,就像沙发一样,你拥抱它、使用它、沉浸其中就好。我把这种与虚拟世界的关系用最直接的方式呈现出来,将其转化为一种可以被触摸、被感知的物理体验。你在沙发上的触感,就像你与虚拟世界打交道时的那种感受。

还有一件作品叫《远方》,是现实键盘的放大版,一个充气的半透明造型,光线透过后像云彩一样,少了工业产品的硬气。《远方》与《家园》上下镜像呼应,“镜像键盘”不是简单的造型考量,互联网的现实与虚拟世界不仅改变了我们的生活方式,也开阔了我们的视野,也藏着“诗意的栖居”最实在的精神追求。还有一件交互作品《键盘江湖・对峙》,把互联网上针锋相对的观点比作激光,只有观众介入,才折射出满天繁花,体现了我现实的态度。

这些作品在技术上未必有多少突破,但我很认真地去做。因为在我看来,雕塑的核心是“抵抗时间”。它不是靠体积或相对永久性的存在,而是人类面对时光消逝时的一种回应。所以无论是早期的探索,还是后来的直接表达,我始终希望从这些作品中能感受到“与时间对抗”的力量。

展览现场《远方》与《家园》

“混合变位”中的持续思考

Q:您长期参与公共艺术项目及学术委员会工作,这些跨机构的实践经验如何影响了您对公共艺术创作的理解和方法?

宿志鹏:这就像这次展览的名字“混合变位”,原本我甚至想直接叫“切换”。展览里还有一个研讨空间,放了许多作品,那些其实不是这次展览展出的正式作品,而是我日常工作轨迹的展示。我平时的工作包括教学、主题创作任务,之前在设计院时还参与了很多大型城市雕塑和公共艺术项目。这次展览只是呈现了其中的一个侧面。

我人生经历的这两类工作都在同一个主体身份中发生,表面上看似不同,但实际上密切相关。我有意进行了切割,作为教师,需要让学生主动探索他们要走在前面;而作为公共艺术创作者,则需要冲在前面,直面问题,表达观点,让作品落地。此次展览中展示的作品,则体现了一个自由艺术家的状态,更轻松、放松。

我认为,艺术家的作品完成后,就不再完全属于艺术家本人,而是属于空间和观众。这种跨机构、跨类型的工作经验,恰恰为我提供了“变位思考”的机会,能够让我跳出惯性思维。实际上,所有看似被回避的元素,往往成为对我创作最大的帮助。在不同的场合,人会有不同的思考,这是很自然的。只是我作为艺术家,更擅长把这些来自不同身份的思考,通过作品或者创作表达出来。

Q:面对数字化和科技化发展的背景,作为雕塑艺术家,您认为应该如何通过作品更深层次地表达数字文明下的生活与变迁?

宿志鹏:说实话,我对这种表达并没有感到特别迫切。我觉得在 AI 时代或互联网技术高速发展的背景下,很多人会感到焦虑,但其实不必刻意去思考这些。

我本科的时候就接触过 3D 软件,当时建模非常复杂,一个小图渲染可能需要一整夜,打光也要十几盏灯。学了一年刚熟练,软件就升级了,新版本操作方便得多。软件永远是适应你的,而不是你去适应它。如果学不会,也没关系,说明你根本不需要它。

我对数字技术的态度比较轻松。如我的作品《家园》,面对这些技术和变化,不必惊慌,不必觉得它奇怪或者不寻常。大家可以躺上去,它的体验其实跟普通沙发没什么区别。这种直观、自然的体验就是我想传达的态度。

展览现场

Q:科技的发展确实让创作变得更加方便快捷,一些想法可以更快速地呈现出来。但同时技术更新迭代很快,就像您说的,刚学会的东西很快就会被新技术替代,这也带来了一种挑战。您在面对这种快速变化时,是如何调整自己的心态的?

宿志鹏:在学习的过程中,你会不知不觉被技术的“规矩”所规训。我觉得,学和接受它本身就是一种态度,至于能学会还是学不会,其实不必焦虑。学过了,你就了解它,至于完全征服它,掌握它,其实没那么重要。

如果完全没有接触过,会带来恐慌,恐慌来源于未知。但只要去接触它,即便不能完全掌握,这种焦虑也会自然消失。

另外,我觉得我们无法按照美术史或技术史来预判未来的发展。对历史我们可以了解,对未来艺术可能的状态可以有大方向,但细节上没必要过度焦虑。AI 的到来,可能会对我擅长的技术构成挑战,让我在某些方面失去主动性或权威感,但这没必要过于担心。AI 会代替很多人工,也可能让我的创作更轻松。我需要做的,是正确认识这个世界,保持持续思考的状态。

Q:您如何看待公共艺术在社会文化语境中的价值?在数字时代,公共雕塑是否重新塑造了它的社会功能和公众参与方式?近几年,很多公共雕塑已经成为大众打卡的文化符号,这是否意味着雕塑的功能正在发生根本性变化?

宿志鹏:我认为公共艺术是具有时代特色的艺术形式。作为一个雕塑出身的公共艺术工作者,我有自己的本位主义和固执的观点,我是一个原教旨主义的雕塑维护者。我始终认为,公共艺术的根本形式依然是雕塑。

雕塑在公共空间里拥有巨大的体量和长期存在的可能性,能给人以震撼和压力感。这里面,体量和时间是关键。如果作品仅有体量而缺乏艺术性,它的压迫感和存在感就会降低,从而需要重新思考它的意义。

因此,我认为公共艺术最本质的形式仍是雕塑,它首先具备对抗时间的永久性,其次是体量的存在。公共艺术要随着社会发展而变化。衡量社会发展的一个标准,是人的觉醒程度,社会中独立思考者的比例越高,社会越发达。随着工业革命后教育普及和经济独立,人们在共享空间中学会让步、调整权利,形成公共协调的生活方式。现代公共艺术面对的对象已经不再是单一的二元对立。它既是所有人的共同诉说对象,也是每一个人的主体存在。它集中了社会的矛盾和复杂性,成为衡量社会文明程度的重要试金石。甚至在我看来,公共艺术发展是社会文明发展最重要的一个标志。

展览现场

Q:您觉得雕塑语言本身是什么?

宿志鹏:我在很多场合提出过一个问题:任何事物、学科或行业,如果我们想去定义它,它都应该有一个基本属性。雕塑为什么叫雕塑?它本身有没有一个本质属性?我们如何判断一件雕塑优秀与否?除了原创性、美观等纬度之外,能不能找到更本质的东西去探索雕塑语言?或者说,雕塑有没有技术性?有没有严格的技术壁垒?围绕这些,我们可以判断一件雕塑是否成立。

我一直围绕着雕塑的四个维度探索:形体、空间、量感、影像。这四个维度是递进关系,不是并列的。一件作品首先要有形体,其次形体必须在空间中有合理的关系,这里的空间不是广义的三维空间,而是形体之间的方向、位置和关系。形体和空间构成雕塑的本体语言。比如我们做一个人物雕塑,形体比例要正确、舒适,这就是本体语言的体现。

在此基础上,艺术家可以进行主观表达,即量感。量感是在形体和空间正确的前提下,通过体量的夸张或变化来表达主观感受。再往上,是影像,指轮廓和剪影的关系,以及图像化表达。艺术发展到一定程度,雕塑往往不仅存在于现场,更依赖于传播。例如,自由女神像的图像学意义远大于它作为雕塑的物理存在。人们关注的是图像本身,而不再纠结其形式是否完全忠实于实物。

因此,雕塑家在创作时,不仅要考虑形体是否正确、空间是否舒适、量感是否恰当,还要考虑作品是否适合传播,如何在传播过程中获得正向反馈。这可以视为雕塑的基本技术要求。我提出这些问题,更多是为了引发广泛的思考和讨论。

Q:您接下来在创作上会重点思考哪些方向?未来在雕塑上是否有新的构想或计划?

宿志鹏:目前我还没有完全确定下一步的具体方向,不过现有的这一系列我会继续探索一段时间。我的创作往往是交叉并行的,比如“被子系列”,从2008年开始一直持续到2018年,之后也偶尔会延续。同时,从2010年起我开始尝试的“模具系列”的创作,一直坚持到2020年。这两个系列在时间上是交叉的。至于新的想法,目前还没有特别成熟的构思,可能也是因为我觉得现有的系列仍然有继续延展的空间。作为生活在当下时代的艺术家,我认为最重要的是始终把自己做到最好。

谢谢!

艺术家简介:

宿志鹏

清华大学美术学院副研究员

清华大学奥林匹克艺术研究中心副主任

清华大学美术学院纪念性公共艺术研究所所长

中国工艺美术学会雕塑专业委员会秘书长

主持或参与过西安、南昌、郑州、呼和浩特等城市的大型公共艺术作品和城市公共艺术专项规划,累计完成公共艺术作品数百件,遍布全国12个省18个城市。

作品多次参加全国美展,先后获国家艺术基金青年创作人才资助项目资助、刘开渠大展银奖、中国姿态雕塑大展佳作奖等,并被中央美术学院美术馆、中国体育博物馆、山东省美术馆等专业机构收藏。

2024年作品《首金》荣获第41届佛罗伦萨文学艺术奖艺术类特别金奖。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。