编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

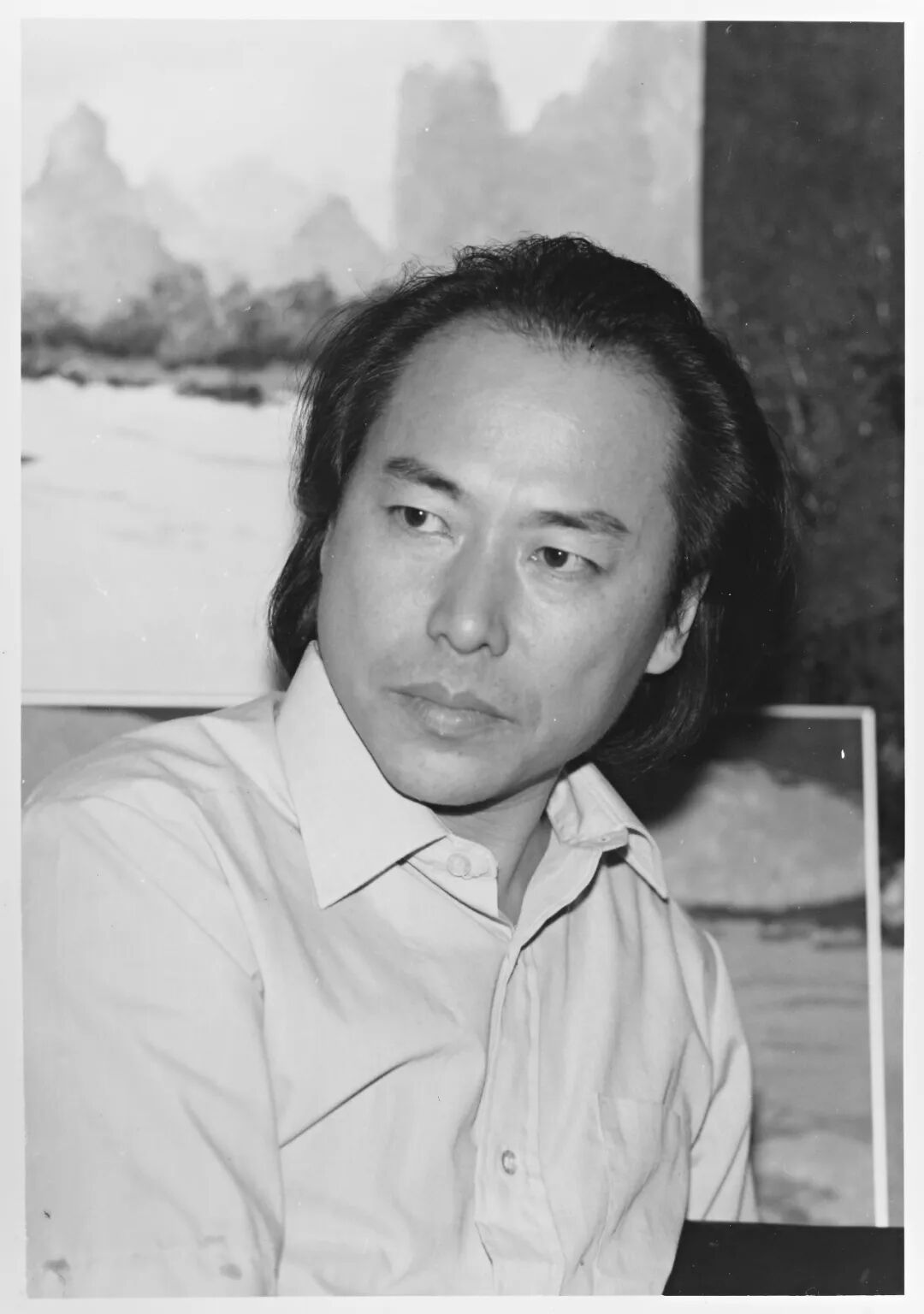

清晨的光线照进画室,落在未干的颜料边缘。厐均举笔的动作已不再轻快,却依旧准确而笃定。他在画布上留下厚重与流动兼具的色块,像是在丈量呼吸的节奏。近九十岁的他,并没有停下脚步,而是仍在推进自己的探索。他的画境,依旧新鲜。

跨地域的独立坐标

1980年首次油画个展 于香港艺术中心

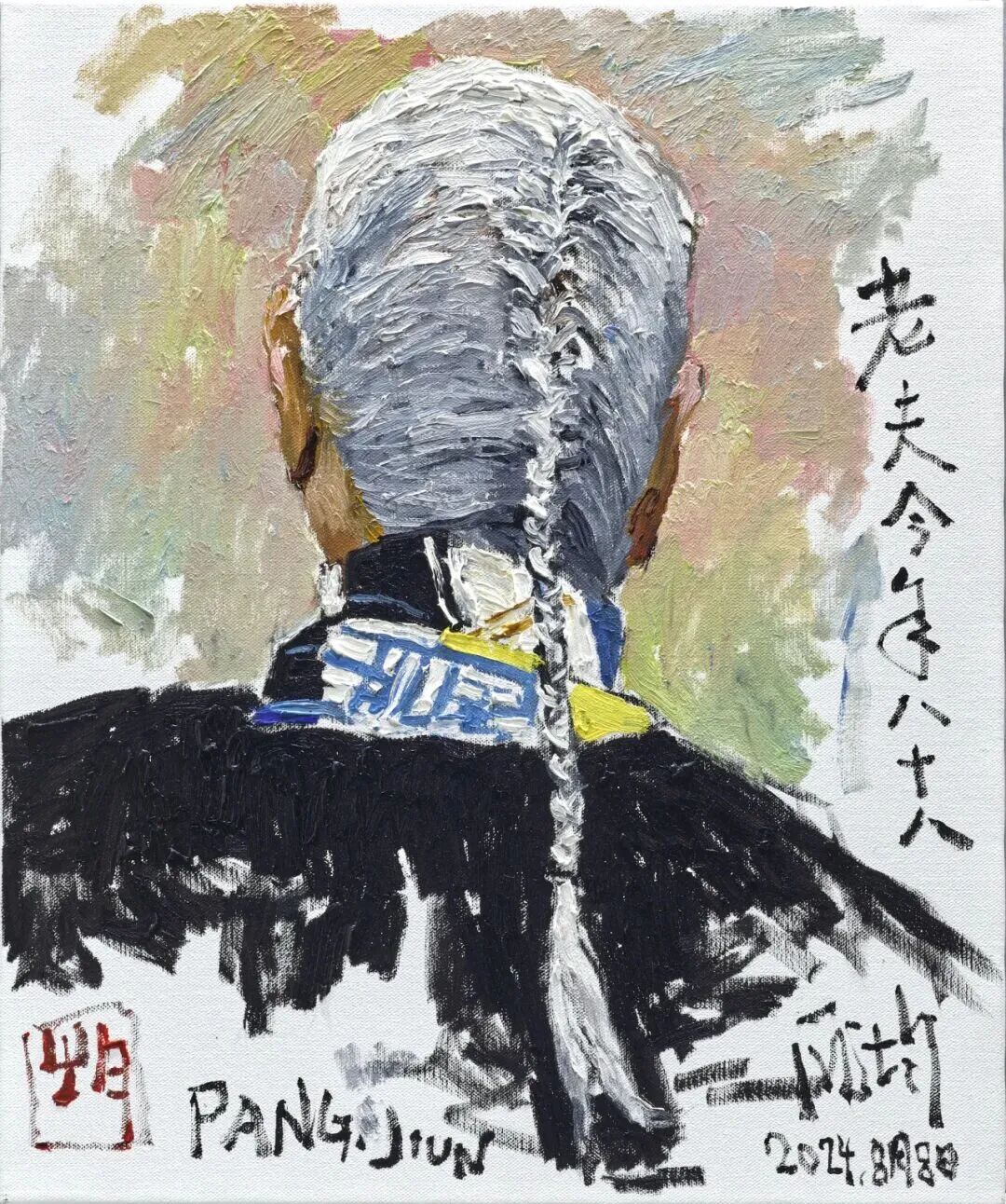

自畫像,2024,72.7x 60.6cm

厐均的一生横跨多个地域:八十年代赴香港和台北任教,后定居台北。这样的经历让他脱离了单一传统的制约。他既不完全顺从西方学院体系,也不只是文人笔墨的延续,而是在两者的张力中寻找自我。

正是这种夹缝中的位置,使他保持了独立。他始终追问:油画能否承载东方的气息?水墨的写意是否能在油彩中得到新的呼吸?这一追问贯穿他整个创作生涯,使他脱离了“民族化”的表象争论,直抵艺术本体的核心。他的创作,因而成为一种文化混血者的自觉实践,在东西方的张力中,构建了一个只属于他自己的、独立的视觉体系。

材料语言的重构- 以油画书写水墨意境

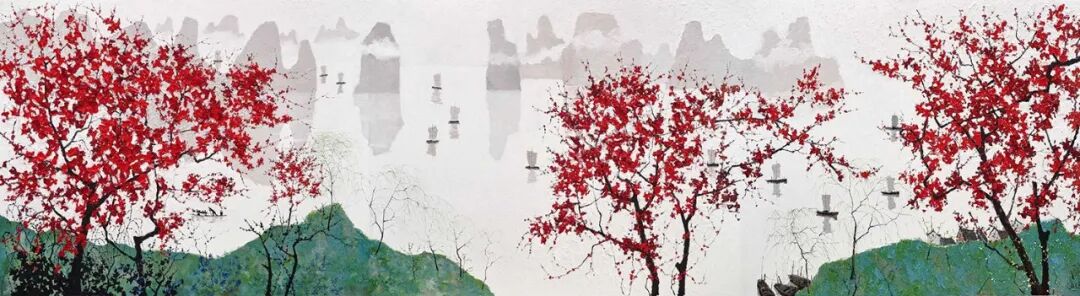

一江春水千帆过,2018,200x750cm

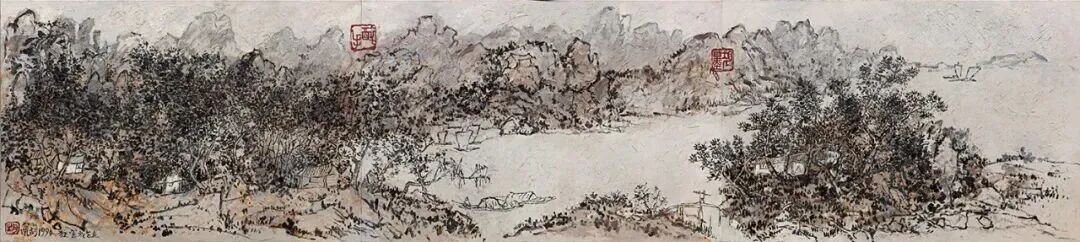

梦黄宾虹 No.3,1994,130x582cm

厐均并非表层地“水墨化”油画,而是在材料层面重构语言。他通过油彩的薄层叠加、局部稀释,让画面呈现出透明与浑厚并置的效果。这便是他独创的“灰色调”体系。这并非简单的色彩偏好,其内核是中国水墨“墨分五色”的哲学。他用油彩的堆叠与稀释,替代了墨的浓淡干湿,在油画布上生成了那种介于具象与抽象之间的、朦胧而富有诗意的意境。

色彩在流动中形成边界的模糊,留白处则成为气息的出口。这种处理打破了油画一贯的塑形惯性,让它不再只是具象物象的载体,而能像水墨那样生成“意境”。在厐均的画里,油彩的物性转化为一种精神的空间。

从写实到“写意笔触体系”

灰色之美,2010,60.6x 72.7cm

早年的厐均经过写实训练,对造型、色阶、透视的掌控极为扎实。但他并未停留在写实,而是将这些经验转译为一套“写意笔触体系”。

在这一体系中,笔触的作用不再是描摹,而是节奏。它们像音乐的拍点,决定画面的呼吸。作为古典音乐的挚爱者,厐均将音乐的韵律深植于笔端。他的笔触时而如巴赫赋格曲般严谨对位,时而又如爵士乐即兴演奏般自由酣畅。这种“听觉”与“视觉”的通感,让他的画面不再是静止的物象,而成为了一个充满节奏感和时间性的流动场域。体块的塑造不依赖精确的透视,而是依靠方向性的叠置与留白。结果是画面既可辨识,又保持了写意的开放性。

将“气韵生动”译入空间节奏

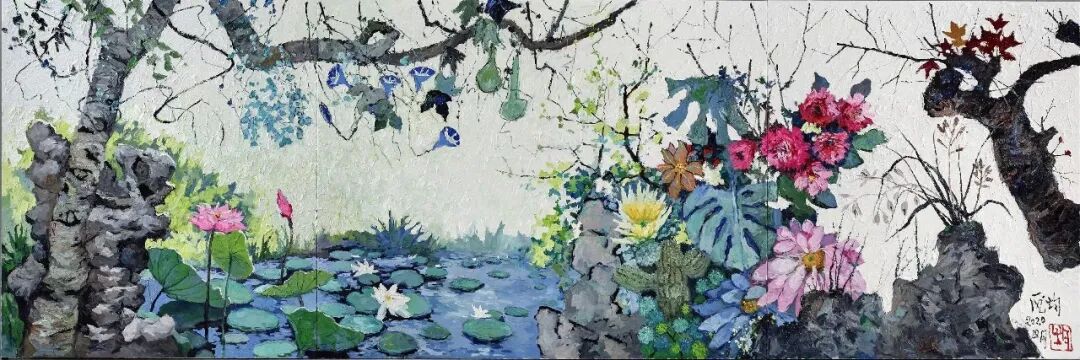

人间四月天,2020,200x600cm

厐均最深的追求,是把文人画的精神翻译进油画。他尤其重视“气韵生动”,并把它转化为一种可与观者共振的空间节奏。

在他的画里,色块的流向、笔触的呼吸、留白的回应,共同生成一种时间感。观者的注视不再是单向的观看,而是被卷入画面的气流之中,成为气韵生成的参与者。这一转化,让油画突破了西方静态“展物”的模式,变成了一种与观者共振的场域。

从“灰调”到“绚烂”的哲学飞跃

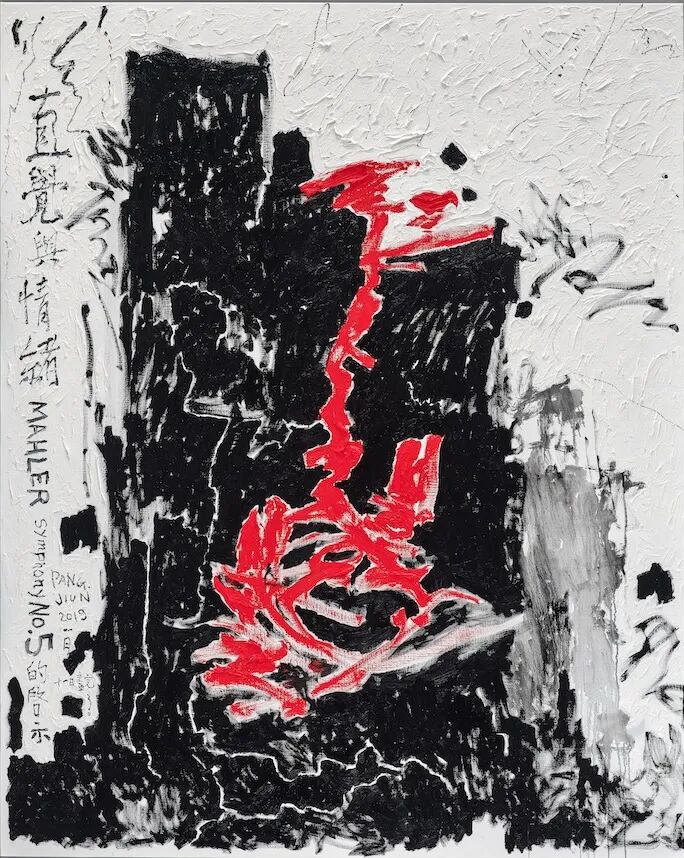

直觉与情绪-马勒的启示「局部」,2019,

原作尺寸 250x1600cm

艺术家的高峰常被认为属于中年时期,晚年多是回顾。但厐均并没有固守既有成就。许多人熟知他“灰色调”的温文尔雅,却未必注意到他晚年笔下愈发灿烂的乐章。在《直觉与情绪-马勒的启示》等作品中,他大胆地使用了强烈对比的色彩,仿佛从文人画的“逸笔草草”步入了生命意志的“绚烂狂欢”。

九十岁的他仍在推翻、重组。他让画面保留“未完成”的痕迹,把偶然的流痕当作气韵的一部分;他尝试新的色彩互作,拆解旧的构图方式。这并非对过去的否定,而是如道家哲学所言“绚烂至极归于平淡”前的又一次辩证飞跃。他的态度是明确的:艺术不是完成,而是继续。这种姿态赋予他的晚年作品一种特别的力量。它们不追求一锤定音的结论,而保持开放与生长。

作为见证者的记忆

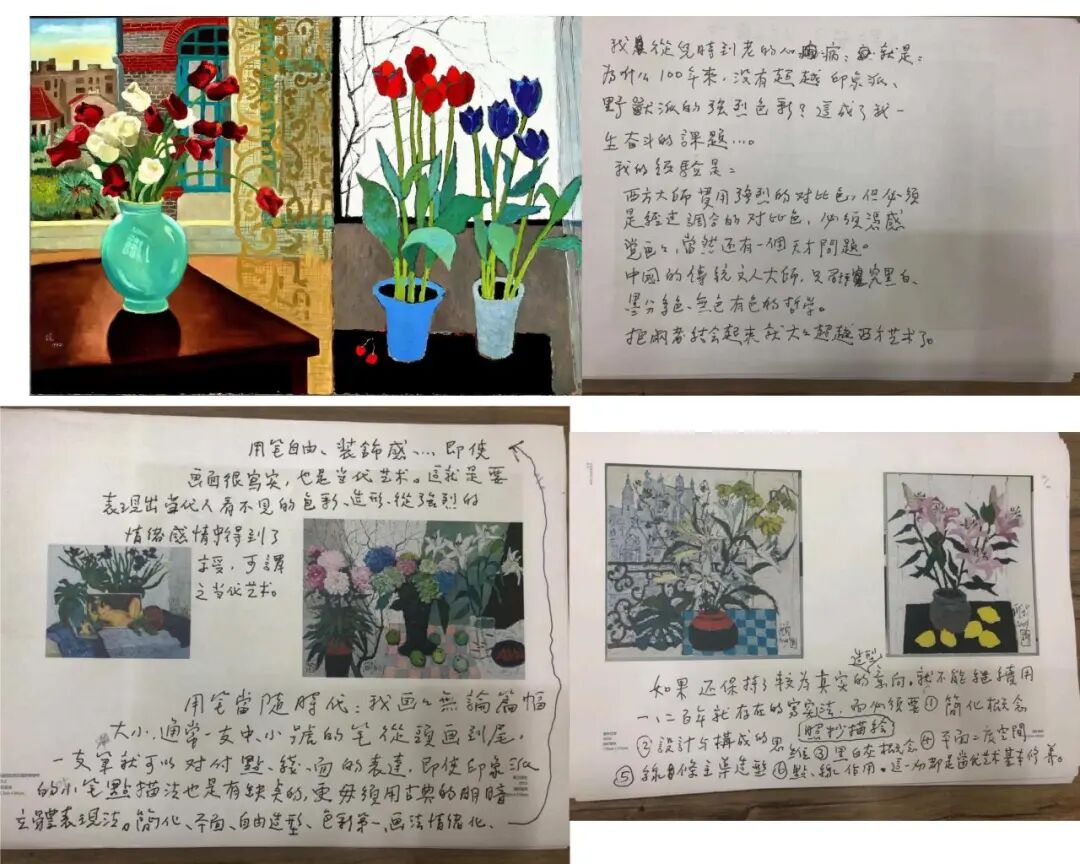

厐均 给上百幅作品图版写的手稿「部分」

十年前,我参与过《厐均论油画技法与创新》的出版工作。那时他已快八旬,却仍为一个词语、一处笔法的处理反复推敲。他会翻出几十年前的草稿,为了寻找一个当下仍能启用的节奏;他会在作品图片旁边亲笔写下创作的感受,像在做生命的注记。

此后十年,我们一直保持通信。常收到他发来的关于艺术、音乐、诗歌的感悟,语气里没有疲惫,反而透着平静的热情。每次见面,他的眼神依旧澄澈而沉着,那份“安静力量”让我确信:他的创作不是被环境驱动,而是内心的必然。

2019年 新书出版发布会 「前后陆续 近四年才完成」

在厐均的画前学会停留

厐均的画不急于取悦。它们邀请你停下,在色彩与留白之间体会呼吸的节奏。近九十岁的作品更显从容:色彩如时间的褶皱,笔触似沉思的节拍。它们要求观者学会慢下来,耐心地进入画面的深处。

当下能真正让人停留的艺术已不多见。庞均的画提醒我们:艺术不是快感的消费,而是伴随与回响。停在他的画前,你会发现,那些厚重与留白,其实在教我们如何与世界相处。

2023年 亚洲香港艺术中心 个展现场

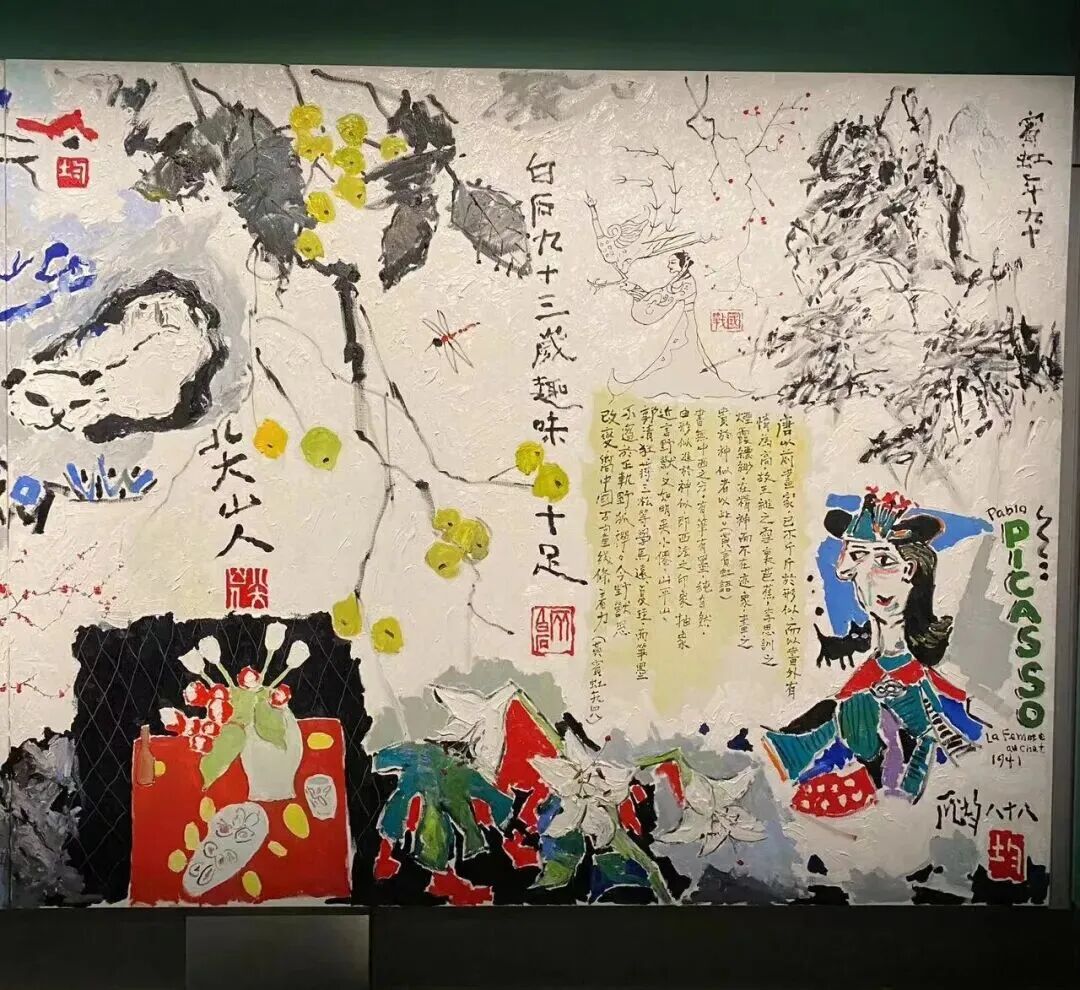

厐均的笔迹里有岁月的重量,也有不愿被定义的轻盈。他的“写意性油画”,最终构建了一个联通中西美学的“第三空间”。在这里,徐渭的狂草与马蒂斯的色彩解放相遇,八大山人的孤傲与蒙克的焦虑也能共鸣。

他把大写意视作不会老去的动作:既承认历史的厚度,又不断推向新的边界。他的艺术价值,在于揭示了中国艺术家面对现代性的另一种路径:不固守符号,不盲从潮流,而以个体生命为熔炉,淬炼出全新的视觉范式。近九十岁的他,依然在画——不是为了总结,而是为了在未知里继续抵达。在他的作品前,我们学到的不只是观看艺术,更是观看生命的一种方式。

「文中图片致谢艺术家工作室」

厐均和笔者合影 2019年于上海宝龙美术馆

【关于写作人】

鲜卓恒,深潜艺术领域十五年,策展与写作双轨并行,深描艺术家个案和解读展览现场。致力于让艺术评论摆脱术语的坚壳,回归有体温的观看。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。