编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

2025年8月5日至25日,由新疆托里县人民政府、清华大学美术学院雕塑系联合主办的“新疆托里·荒野艺术计划创作营”圆满举办。活动由“荒野艺术计划”发起人、清华大学美术学院副院长董书兵教授发起,施工总监黄荣锋统筹实施,陈辉、谭勋、赵磊担任学术支持,柴鑫萌、黄浩、雷鏊共同策展。30位艺术家在托里的戈壁、河谷及省道沿线完成了30余件作品。

托里县考察

“荒野艺术计划”由董书兵教授于2016年发起,旨在将自然旷野作为实践场域,探索作品与空间的关系。该计划强调公共艺术实践与学术研究的紧密结合,以田野实践为核心,通过在地材料、环境条件和场域特性,引导艺术家在创作过程中形成对空间、材料与自然过程的系统性理解。

创作过程

托里地处天山北麓,地貌辽阔,矿藏丰饶。艺术家们并非以“材料输入”的方式去“移植”作品,而是依据现场条件展开实验:他们使用托里本地的石材、废料、砂砾,因地制宜地调整构想,将“有限”转化为“可能”。

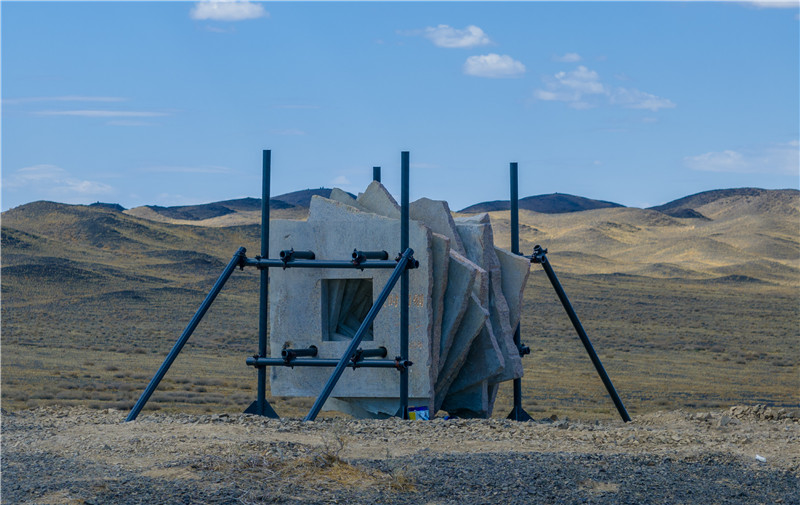

董书兵《亥时初刻》花岗岩、钢架260×150×200cm 2025

赵磊《蝶·踪》花岗岩 8400×4300×10cm 2025

陈辉《石痕》花岗岩、金属锯片 500×400×300cm 2025

创作营以“宝贝”和“层”为主题展开——“宝贝”取自当地地名意涵,强调作品与石材、地质纹理的结合,形成可长期保留的雕塑与公共艺术;“层”源于艺术家对托里地貌的直观感受,通过声音、影像与装置作品,探索时间、空间与自然过程的叠加与延展。

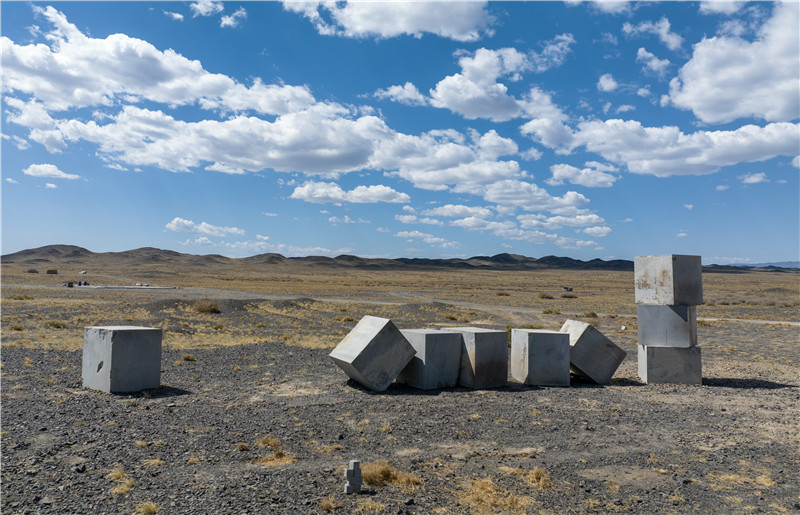

谭勋《地理艺术计划-托里》花岗岩、黑石矿1000×1000cm 2025

陈虎《奋斗·宝贝》花岗岩、钢材、树脂350×320×320cm 2025

马天羽《托里π》花岗岩560×150×200cm 2025

与一般的展览或公共艺术创作不同,本次创作营更像是一场“学术田野实验”。艺术家们面临的,不仅是荒野的自然条件,还有施工、运输、技术等层面的现实条件限制。这使他们反思材料的可持续性、作品的在地性,以及人与自然之间的关系。一些作品直接利用废弃石材进行切割与重组,一些则通过最简练的方式嵌入地貌之中,使作品在未来的风蚀、光影和时间流逝中持续生成意义。

窦付坤《后·一亿年后·在托里》花岗岩600×150×260cm 2025

闫坤《时间之笺》花岗岩600×120×120cm 2025

柴鑫萌《看风景》花岗岩210×90×130cm/1件,共3件 2025

赖俊杰《加载日光 》花岗岩750×750×80cm 2025

有观者评论道:“用石材‘雕琢’戈壁的灵魂,每一件作品都像从土地里生长出来般有力量”“扎根大地的艺术表达”,这不仅是一种感性印象,也揭示了此次创作营的方法论特征:不以征服与覆盖自然为目的,而是将作品作为对荒野的注释,作为与自然协商的尝试。

创作营期间,艺术家们在三个维度展开了思考与实践:首先是在材料方法论上,如何在有限资源条件下,运用就地材料进行实验性转化;其次是场域策略,如何在荒野的开放空间中进行尺度与形态的判断,使作品既扎根于环境,又保持独立的表达;最后是时间意识,如何接受自然力量对作品的再塑,使艺术呈现出动态生成的开放性。

李佳昱《嵌时》花岗岩900×2300×100cm 2025

吴丽云《源》花岗岩、金属丝200×120×160cm 2025

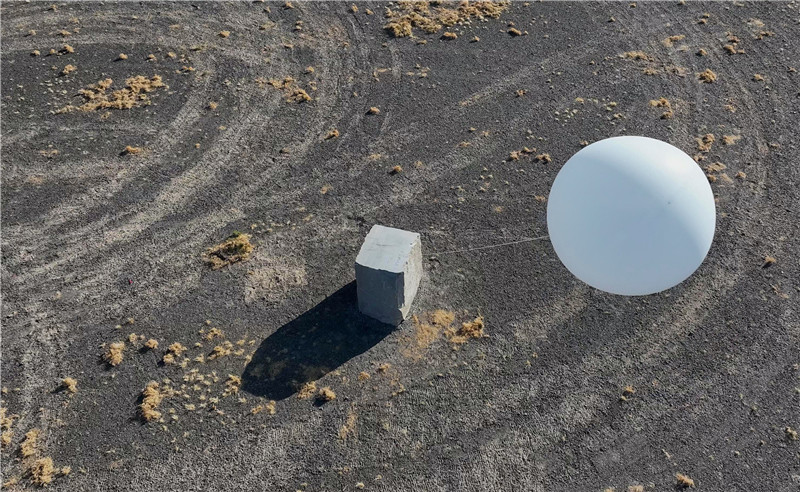

黄浩 雷鏊《升力测试件》岩石、气球100×260×500cm,2025

谭皓文《宝贝》花岗岩700×1100cm 2025

因此,此次新疆托里的“荒野艺术计划”并非单纯的地方文化“点缀”,而是一次基于学术视角而展开的公共艺术实践。它以田野工作的方法,拓展了艺术家对“荒野”与“公共”的理解,也为公共艺术在当代语境下的持续探索提供了新的案例。

新疆托里·荒野艺术计划创作营

时间:2025年8月5日——25日 地点:新疆托里县

发起人:董书兵

施工总监:黄荣锋

学术支持:陈辉 谭勋 赵磊

策展人:柴鑫萌 黄浩 雷鏊

艺术家:陈虎、陈辉、柴鑫萌、董书兵、窦付坤、Dominique Cro、Dmitrii Olgin、范邦宇、Hyowon Choi、黄浩、黄佳怡、Jonathan Vervoort、Kate Harrison、赖俊杰、雷鏊、李佳昱、李紫茵、刘有刚、马天羽、Minwook Paeng、潘奕含、谭勋、谭皓文、Tatjana Vall、吴丽云、徐梓、薛仲泽、闫坤、峪晚彰、赵磊

主办单位:新疆托里县人民政府,清华大学美术学院雕塑系

承办单位:新疆托里县委宣传部,新疆托里县文旅局,1:4:9艺术平台,清华大学美术学院公共艺术与城乡融合发展研究所

支持单位:北京铁道所,荣达石材,宏生铜雕,夜问科技

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。