编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

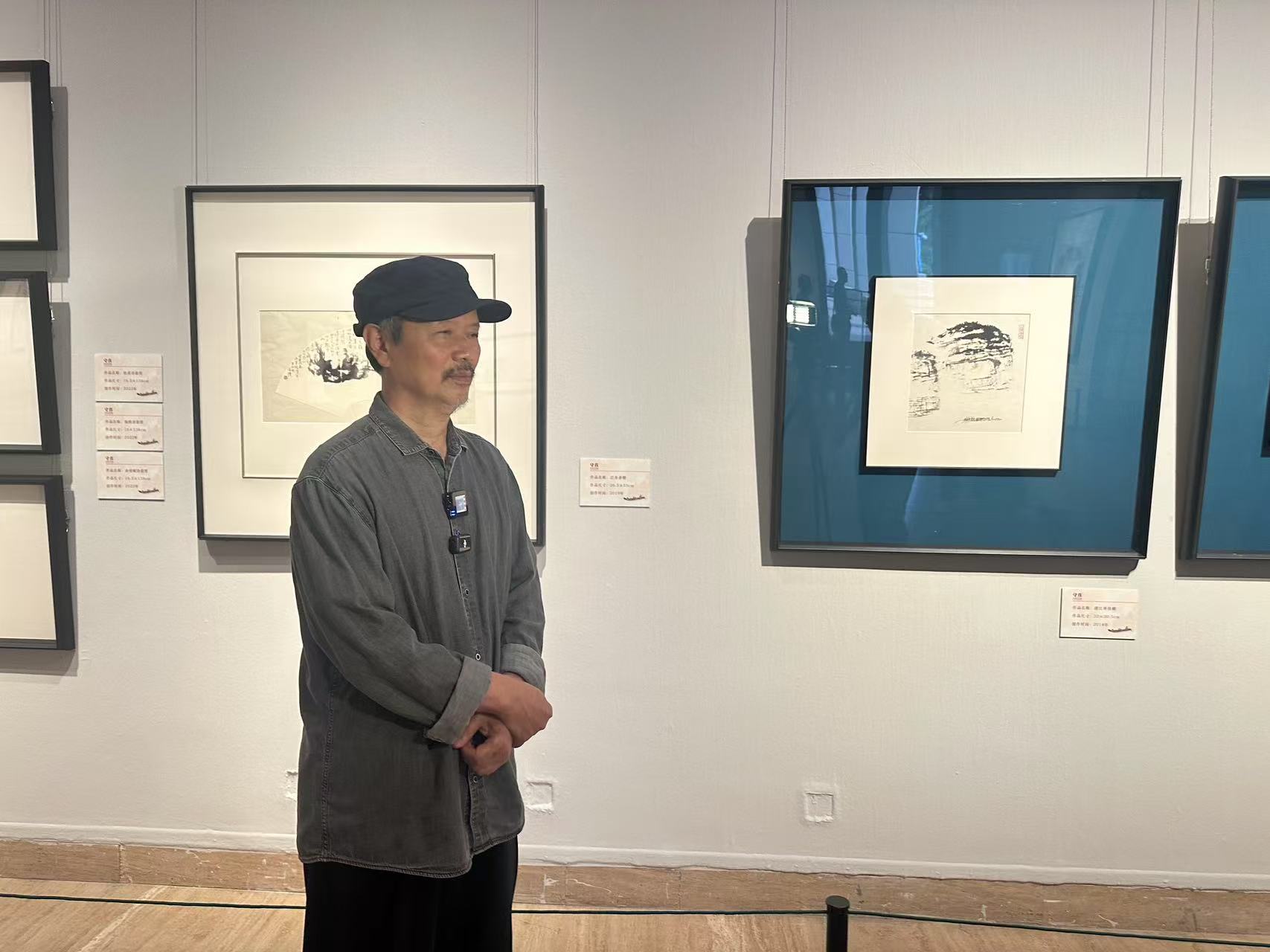

8月2日下午14:30,“守真——石朴艺术展”在中国美术馆正式开幕。本次展览由陕西省美术家协会主办,程征、尚辉担任学术主持,张思远担任总策划,开幕式由前凤凰卫视主持人,中国国家画院研究员王鲁湘先生主持,百余幅精品力作分别陈列于馆内3、5及11号展厅。

作为当代中国山水画领域的重要艺术家,石朴此次是首次登陆中国美术馆举办个展。展览集中呈现了他数十年深耕传统笔墨、融现代审美于创作的艺术成果,百余幅代表性作品悉数亮相,尽显其深厚的艺术造诣。艺术界对石朴的艺术成就给予高度评价:美术史论家邵大箴先生盛赞石朴为“继承与发扬传统山水画的大艺术家”。美术史学家薛永年评价道:“石朴是贯通了国学、国画,是中国文化艺术精神的一个高人、奇人。”

展览出席嘉宾有:故宫博物院原院长郑欣淼,中国文联原副主席、党组原副书记覃志刚,中国美术馆党委书记安远远,中国美术馆馆长潘义奎,中国美术家协会副主席、中国国家画院院长刘万鸣,中国美术家协会原分党组书记徐里,中国美术家协会副主席马锋辉,中国美术家协会秘书长王平,陕西省美术家协会主席、西安美术学院院长朱尽晖,文化和旅游部艺术发展中心副主任乔宜男,中国美术家协会理论与策展委员会主任尚辉,荣宝斋原总经理郜宗远,中国画学会创会副会长孙克,中国画学会副会长、荣宝斋副总经理唐辉,西安美院教授程征,中国国家画院副院长、中国女画家协会长徐涟,教育部体育卫生与艺术教育司原副司长万丽君,荣宝斋出版社社长兼总经理助理刘蓓,荣宝斋副社长李晓坤,人民美术出版社副总编辑李滢,陕西省人大常委会社会建设工作委员会主任、陕西省宝鸡市原市委书记惠进才等;以及到场的艺术家和理论家:人民大学教授陈传席,中国美术馆研究员、中国美术家协会美术理论委员会原副主任刘曦林,中国画学会荣誉副会长、中国画水垦画院院长张复兴,全国政协委员中国艺术研究院研究员陈醉,中国艺术研究院研究员王镛,中国艺术研究院文学艺术研究院研究员汤立,中央文史馆特约研究员、中国书法家协会理事罗杨,中国国家画院研究员、大写意画家邢少臣,中国艺术研究院研究员、中国书法家协会艺术委员会主任李一,文化和旅游部艺术发展中心艺术家张建斌,中国女画家协会副会长、中国艺术研究院博士生导师王德芳,中国美术馆展览部主任邵晓峰,陕西中国画学会副会长、原陕西美术博物馆馆长罗宁,原陕西国画院院长范华,南加州画院院长范炳南,中国美院教授王犁,荣宝斋出版社编辑关宏,美术理论家张渝,陕西日报文艺部主任张立,中国美术馆研究员、中国美术家协会理论委员会副主任魏详奇等。

开幕现场

中国美术馆馆长潘义奎、陕西省美术家协会主席,西安美院院长朱尽晖、西安美术学院教授及本次画展学术主持程征先生、石朴先生分别致辞。

此外,全国政协副秘书长、民盟中央专职副主席吴为山先生,中国美术家协会分党组书记屈健先生,中国美术家协会主席、中央美术学院前院长范迪安先生,中央美术学院教授,美术史论家薛永年先生亦分别通过开幕前观展以及录制视频、电函等不同方式向本次画展表达了祝贺。

中国美术馆馆长潘义奎 致辞

中国美术馆馆长潘义奎在致辞中表示,石朴先生数十载潜心翰墨,深耕传统,不为时风所动,始终秉持文化自信,笃行中华书画正脉。虽历经西学东渐,却毅然选择守护传统根脉,这份自觉与坚守,令人动容。其作品深植中华文化沃土,融山河灵秀与家国深情,印证了“守正方得创新,沉潜始能高远”的艺术规律。

“守真” 二字,意蕴深厚:

一曰守笔墨之真,续千年文脉。

二曰守心境之真,铸时代风骨。

三曰守文化之真,启复兴新篇。

中国美术馆建馆62 年来,举办近 6000 场展览,始终致力于培根铸魂。我们热忱欢迎更多如石朴先生般的“守真”者在此展示风采,持续在收藏、利用、服务上精进,为文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌贡献力量。

陕西省美协主席、西安美术学院院长朱尽晖 致辞

陕西省美协主席、西安美术学院院长朱尽晖在致辞中表示,石朴先生的作品给人留下三点深刻印象:一是透射出强烈的“敬”,是对中国文化的致敬、对中国文化的研习和对中国绘画的传承;二是“写”,用绘画写心、写景、写过程、写经历、写感受,所以这些笔墨是用心的观察、是体验的自然,是发现生活的美好,加上对笔墨的锤炼和表达;三是“界”,无界、境界和跨界。长期以来他始终对中国传统文化热爱并刻苦研习,值得我们学习。

石朴先生让人联想到齐白石大师,从生活中体悟,去感受去表现。这也是“艺术为谁”的问题。艺术只有为人民、只有为生活,才有它的价值。石朴先生从黄宾虹到傅抱石、到李可染、到石鲁,通过自己的研习,对中国绘画的时代价值和意义做了很深入的探索。

朱尽晖强调,如何提高艺术家的修养,能够全面地、身心投入地进行中国绘画的创作,是时代的要求。我们“守正”守得是中华传统之正、五千年来文明之正,是中国绘画笔墨丰富表达之正,也守的是东方审美意趣之正,这些在石朴先生的作品中体现很多。朱尽晖祝愿石朴先生的艺术之路常青。

本次展览学术主持、西安美术学院教授程征 致辞

本次展览学术主持、西安美术学院教授程征在致辞中提到,石朴是继上个世纪七十年代吴凡发现了陈子庄,八十年代李可染等发现了黄秋园之后,于十年前由杨仁恺、薛永年、孙克、邵大箴等先生发现的又一位隐身民间、造诣深厚的传统型山水画家。回顾近百年来,发生在中国画坛的争执,如“笔墨与水墨”“中国画穷途末路”等等,归结起来无不属于中西之争。

本来东方绘画体系与西方绘画体系各抒其源,各具其貌,各依其理,数千年来各自寻着自身逻辑而发生而辉煌,分别以自身的伟岸隔海相望。可是近百年来,中国画的自身发展逻辑被强势的新西方文化中心主义主导,这种力量并不是来自艺术本身。石朴先生以继承和发扬中国文化传统为信仰,屏蔽时流,数十年如一日,彻底而坚定地遵照传统法则修炼自身,像一位独守阵地的战士,坚守在中国美学思想核心价值的高地。

在形形色色的艺术当中,“石朴”现象虽为个案,却让我们很真切地看到宗脉久远的中国画的自身发展逻辑,在现时代依然有内在生命力,只须必要的条件就能长成参天大树。这里有现代中华文化按自身逻辑发展,宗脉永续的启示性意义。

本次展览主持人王鲁湘代念薛永年先生致辞

在致辞中,薛永年表达了对石朴艺术的高度认可,并对此次展览与研讨会在北京的顺利举行表示衷心的祝贺。他指出,石朴的借古开今,是由借鉴黄秋园、上溯到黄宾虹,进而追溯到古代的石涛、石溪乃至元人,在没有西式美术教育影响的束缚下,成为从工人成长起来的自学成才的画家。石朴的自学成才,有两个突出特点,一是学而思,既勤奋实践,更有理论思考。二是会而通,把中国传统画论、古典书法理论、杨氏太极拳理论、甚至《黄帝内经》为代表的中医理论,在文化层面打通,提升到中国哲学高度去领悟,深刻理解了民族传统的思维方式与表述特色。

相当长时间以来,石朴都在画坛的边缘,勤奋地耕耘,淡泊名利,不求闻达,不参加任何比赛或绘画组织。这让人不禁想起齐白石的一方印章:“一切画会无能加入”,是各种画会看不起这个乡巴佬,不吸收他,还是他不愿意被裹挟,我们不得而知,但石朴说他是“想要一个稳定和安静的环境,能够有充分的时间来思考,来做学问,来保持自己的艺术信念”。

近些年,石朴的艺术已经从边缘走向中心,题名为“守真”的石朴艺术展在中国美术馆开幕,标志着他的艺术及其现实意义从陕西的边缘走到了全国画坛的中心。作为第一个撰文介绍石朴艺术的学者,薛永年感到十分欣慰。他欣慰于石朴以理论自觉、文化自信与人品修持来借古开今“守中国文化之正,出自然渐进之新”的宝贵经验,有条件更广泛地为人所知,一同分享中国画守正创新的有益启示。

石朴先生致答谢辞

石朴在答谢辞中表示,此次展览的作品是他近十几年来创作的成果。从七十年代初,他就在追寻中国传统绘画的道路上,至今已经走过了五十余年,这五十余年一晃而过。当年的青年如今已成白发老人,回首过往,不禁感慨万千。

将作品在中国美术馆展出,这是他多年来梦寐以求的心愿。中国美术馆作为中国最高的美术殿堂,能够在这里举办展览,让他的梦想终于成真。

石朴先生对各方表达了诚挚的感谢:感谢中国美术馆的领导以及为此次展览付出心血、精心策划的全体工作人员;感谢在炎热夏日前来参观的各界领导、嘉宾、同行以及朋友们。

他强调,作品最终是要与观众和读者见面的,而他的作品正是他内心世界的表达。他衷心希望这些作品能够得到大家的认可。他希望通过作品与大家进行心灵的沟通和对话,并将大家对他的期待与希望转化为前进的动力,继续为中国美术事业奉献自己的一生。

中国美术馆党委书记安远远、中国美术馆馆长潘义奎陪同故宫博物院原院长郑欣淼观展

中国美术馆馆长潘义奎陪同中国文联原副主席、党组原副书记覃志刚观展

策展人张思远陪同中国美协原名誉主席冯远观展

中国美协党组书记、驻会副主席屈健现场点评石朴作品

时代与阅历的融合 汇入文化正脉

中国美协党组书记、驻会副主席屈健到展览现场祝贺,他认为石朴在中国画的守正创新方面具有独特的贡献,他的作品将时代特质巧妙隐含于传统表达之中,在朴拙的古意中融入了自己的见解,展现出深厚的文化功底,文化自觉与自信。从中国画传统“师古人、师造化、师本心”的三重师法中,提炼出独到的笔墨语言。这种创新非表面形式之变,而是将时代与个人阅历相融合,汇入了文化正脉,是更具厚度的创新。石朴先生能取得今日成就,其根本在于他对传统文化、艺术理论方面的积累和他坚定的实践精神,使他的艺术面貌能在当下立足并被观众喜爱。他立身于民间,而艺术面貌却呈现出浓厚的“文人气”,正是优秀传统文化滋养的结果,是多种修养的结晶。

在高节奏的当下,像石朴先生这样,依然我行我素,抱中守一,坚守传统文脉尤为难得。他的展览启示我们:我们的传统文脉不能丢,优秀传统文化永远是“新”的,它与时代同步,在每一个时代都会生发出它的新的表达形式。同时石朴的绘画也为我们树起了一个文化自信的样板,提示我们切勿在追逐花哨形式中迷失自我。

中国画学会创会副会长孙克和人民大学教授陈传席观展

石朴陪同原中央美术学院院长潘公凯观展并合影

中国艺术研究院副院长、研究生院院长田黎明观展

策展人张思远陪同中国国家画院刘万鸣院长观展

陕西省美协主席、西安美术学院院长朱尽晖观展

抱朴“守真”

石朴,1950年出生于陕西岐山,是当代中国杰出的画家,擅长山水、书法,同时在太极拳领域也颇有造诣。他自幼热爱绘画,天资聪颖且领悟力强,自上世纪60年代起便笔耕不辍,以书画为寄托。其山水画,遇罗铭而启蒙,读秋园而悟道,远取法宋元明清明贤,近取法黄宾虹、黄秋园、陈子庄等名家,博采古今,沿着纯正的“中国画脉”不断精进。

几十年来,石朴潜心学习和研究中国传统绘画原理,思考它特有的民族特色,并坚持探索国画的奥秘,即它独有的审美特征与艺术魅力,理论思考与勤奋实践并行,在艺术创造与理论阐述两个方面都成就斐然。著名美术理论家杨仁恺、薛永年、孙克、林木等对他极为推崇,纷纷撰文评述。

石朴认为,中国画不仅是画出来的,更是“写”出来的,它表达的是画家对中国绘画的认知与理解。中国绘画的根源悠久,其起源与道家思想和文化紧密相连,并深受中国书法的影响。从事中国画创作的艺术家必须深入研究书法,因为书法强调人文精神的内涵,还注重线条的质量与内涵,追求意境的营造,而非单纯的造型表现。书法中的线条体现了人文精神、哲学思想和美学价值,这种笔意和内涵在中国写意画中得到了充分体现。中国绘画博大精深,意蕴深厚,不能简单地与西方的造型结构相提并论。

谈及此次展览的主题“守真”,石朴强调“真”意味着纯粹,不夹杂杂质。这是中国画的精髓,也是中国画的根。我们应当深入探寻中国画的本质,而这一本质正是中华民族的文化之根。在道家思想中,“道生一”,“道”是天地未分、混沌初开时的状态,称为无极。一旦有了阴阳之分,就有了太极,一阴一阳谓之道。阴阳的变化是中国传统绘画的核心。

中国绘画不能仅仅局限于作画,要表达画家内心的一切,包括学识、宇宙观、人生观和世界观,即画家对世界的看法和对人生的理解。如果画家所学的内容缺乏中国文化的内涵,那么他的心将是空洞的,所画的内容也仅仅是外在的形式。他强调,在中国画的传承过程中,首要任务是继承与传承中国绘画的核心精髓。只有将中国绘画的精髓继承下来,并在内心深处扎根,形成完整的体系,才能避免作品沦为杂糅与拼凑的产物。西方文化与绘画艺术皆有其自身的体系,中国绘画亦然。要让自己的绘画形成完整的体系并达到一定的深度,必须经过长期且深入的钻研与沉淀。

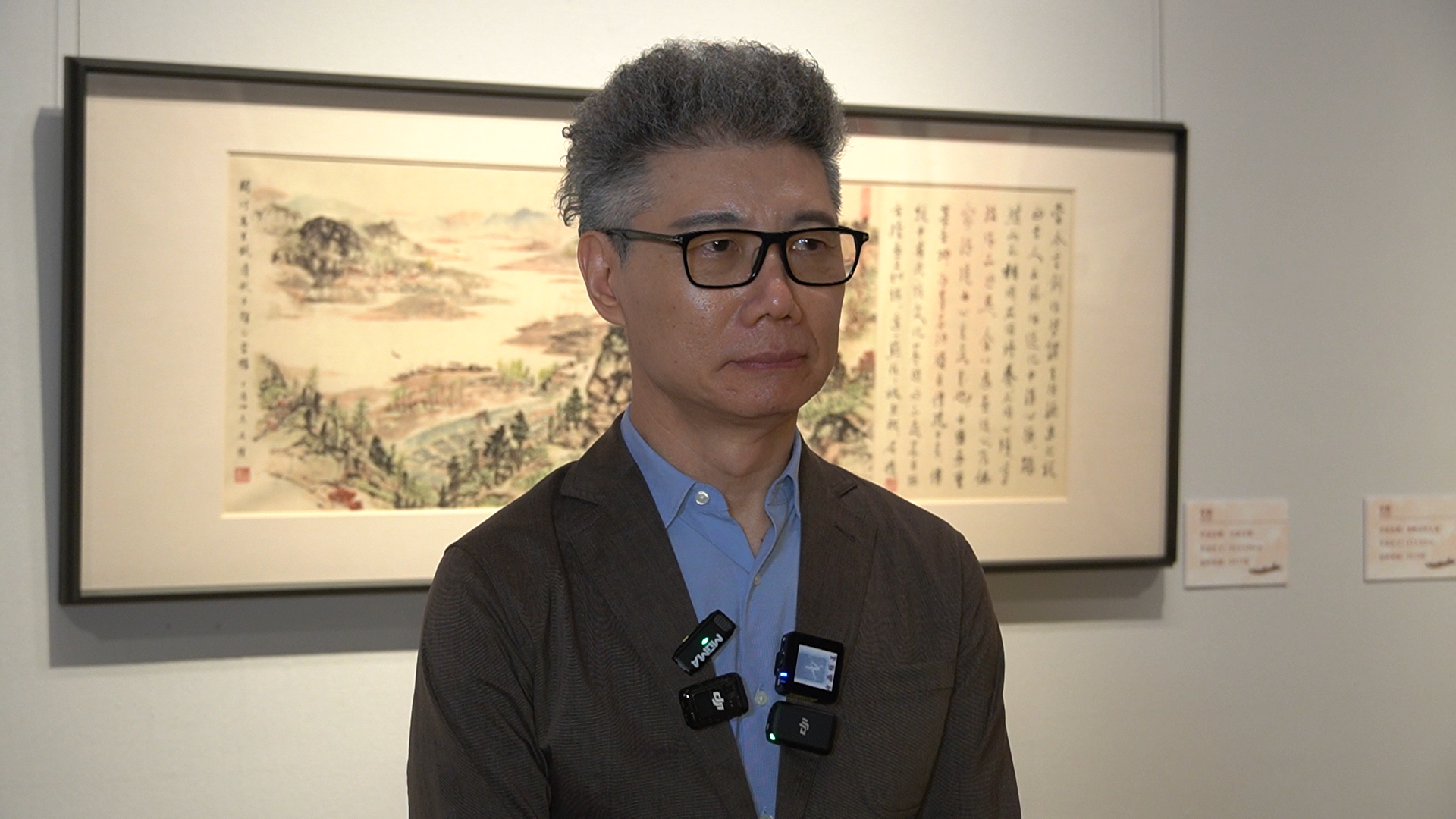

本次展览学术主持、中国美术家协会理论与策展委员会主任尚辉

重新审视传统山水画在当代的核心价值

本次展览学术主持、中国美术家协会理论与策展委员会主任尚辉认为,石朴的山水画作品在当代语境中有着鲜明的特色。他的“新传统”根植于20世纪的长安画派和新金陵画派,但又不满足于此,一路向上追溯,吸收了晚明清初大师如石涛、石溪(髡残)甚至新安画派的精髓。这一独特的艺术路径,促使我们重新审视传统山水画在当代的核心价值:面向现实的转化固然必要,但“现实”是否仅指对自然山水的直接描摹?还是指回归到由传统笔墨所构建的山水精神与观看之道?这些问题都引发了我们的学术思考。

石朴作品的整体风貌如其名,以“朴素”为基调。然而,这种朴素绝非单薄,还蕴藏着苍茫与厚重。他融合了三种看似相异的审美特质即朴素、苍茫、厚重,形成了独特而统一的艺术风格。这种融合的难度在于,当代艺术创作常被“现代性视觉”所引领,创作者过度聚焦于“新颖感”的研发与创新。身处视觉文化时代,速度与刺激自有其意义,但石朴的实践揭示了中国画的另一条路径——回归传统的“内观视觉”。

在笔墨语言上,石朴深受石涛、石溪、查士标等影响,核心在于运用“枯笔渴墨”。枯笔指笔中含水量极少,渴墨指墨中水分亦少,但渴墨不等同于追求极致焦黑的“焦墨”。传统海阳画派或黄山画派的精髓在于以枯笔渴墨“枯中求润”,这种厚重并不依赖于墨色的深沉,而是指笔墨语言自身所承载的质感与精神厚度。这给予我们第一个重要启示:当代中国画因过度追求视觉性与融合西方语言,弱化了对传统本体笔墨语言的认知与探索深度。

第二个启示关乎审美标准的反思。诸如朴素、苍茫、厚重、拙朴等传统美学范畴,在当下中国画评价体系中常被边缘化。这些恰恰是中国艺术史上创造的高峰境界。石朴先生以毕生求索于传统,其作品所呈现的宁静、朴素与内在的厚重感,正是对这些被忽视价值的重拾与彰显,值得我们深入研究和学习。

石朴作品的核心价值,除笔法、观照方式外,更在于“画心境”。这心境源于其生活方式、行为实践,以及深厚学养带来的精神涵养。文人画的精髓正在于诗性滋养下所生发的深邃意境,画面虽简,精神却可至为凝重、厚重与深远。石朴以最淡的枯墨,达到了这种境界,这在当下艺术追求中尤为稀缺。

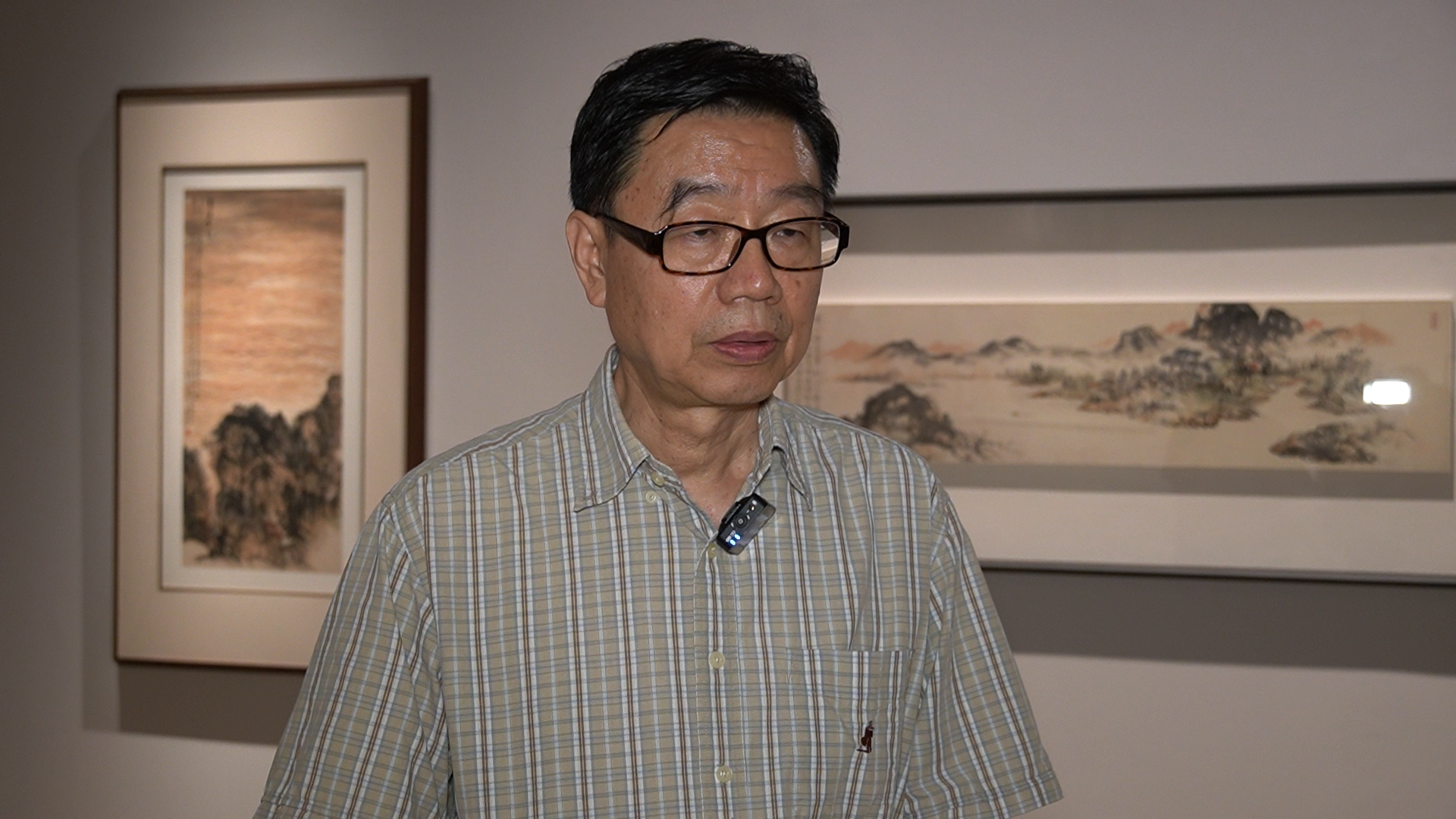

前凤凰卫视主持人,中国国家画院研究员王鲁湘

何为山水画之“真”?

前凤凰卫视主持人,中国国家画院研究员王鲁湘表示,此次展览不仅让我们认识了一位来自西安的、不为人熟知的山水画家,更重要的是,石朴先生的山水绘画实践、个人经历以及艺术理念,尤其是此次展览的主题“守真”,向整个中国美术界抛出了一个问题:何为山水画之“真”?山水画家所坚守的“真”究竟是什么?又该用什么去守护这份“真”?这些问题直指中国文化、中国哲学以及中国艺术的本源。

当今主流的学院派美术教育不过百年历史,且深受西方观念影响。回顾过去百年的中西文化碰撞,中国文化处于守势,西方文化则如矛般进攻。在这种态势下,中国文化丢失过一些阵地,也在努力与西方文化融合,但关键的分歧在于艺术观念。

王鲁湘特别提到,20世纪50年代,张仃、李可染、罗铭等前辈艺术家通过大力倡导山水写生,成功地将山水画这一重要画种保留在了大学教育体系中,功不可没。然而,这一重要成果背后,也伴随着一次巨大的文化妥协——即中国文化在艺术实践上向西方科学主义写实观念的妥协。

其实,早在30年代,黄宾虹先生就敏锐地指出,西方的科学主义与中国传统的玄学主义在艺术上并非对立。他甚至认为,中国的玄学主义在某些方面比科学主义更“妙”。这种“妙”在中国山水画中有真切体现:它从不局限于再现眼睛所见,而是远远超越了视觉经验,蕴含了对宇宙本体如“道”“气”等概念的深刻认知。“气韵生动”中的“气”与“韵”,正是“道”的美学化身,构成了我们独特的世界观、方法论和美学观。这与西方科学写实体系格格不入,导致几代山水画学生至今仍难以调和传统精神与现代写生方法。

例如,李可染先生在20世纪50年代花了10年时间进行写生,但到了60年代,他回到画室,从古人那里汲取灵感,学习他们的“搜妙创真”,回到中国传统山水画的“真”,而非写生中眼睛看到的“真”。

石朴先生的展览,正是对这一核心问题的当代回应。他通过自身的实践叩问:山水画的“真”是什么?王鲁湘强调,石朴理解的“真”绝非仅仅是视觉真实。石朴自幼研习太极,其笔下的华山、终南山、崆峒山,自然流淌出一种“仙道之气”。他的画法迥异于学院派的写生路径。这种气息超越了科学主义的范畴,融入了文化、宗教与信仰的思考,并最终升华为独特的美学表达。这恰恰印证了黄宾虹先生所强调的玄学在中国山水画中具有不可替代的重要性。

研讨会嘉宾合影

研讨会现场

当天下午,学术研讨会15:30于中国美术馆七层举行。程征、 尚辉、孙克、王镛、陈醉、刘曦林、陈传席、王鲁湘、王平、徐涟、徐虹、杨斌、张渝、王犁、魏祥奇等国内著名学者专家对石朴作品进行了深度讨论,就其画以载道、田园意境、林泉之心、抱朴守真创作理念展开分析,等并给予高度评价。

展览现场

此次展出作品涵盖山水、书法等多种类型,不仅是对石朴艺术创作成果的集中展示,更是对中国传统山水画传承与创新的一次深度探索。展览期间,观众将可以近距离欣赏石朴的佳作,感受其作品中蕴含的艺术魅力与文化内涵。

展览现场

据悉,展览将持续至8月12日。

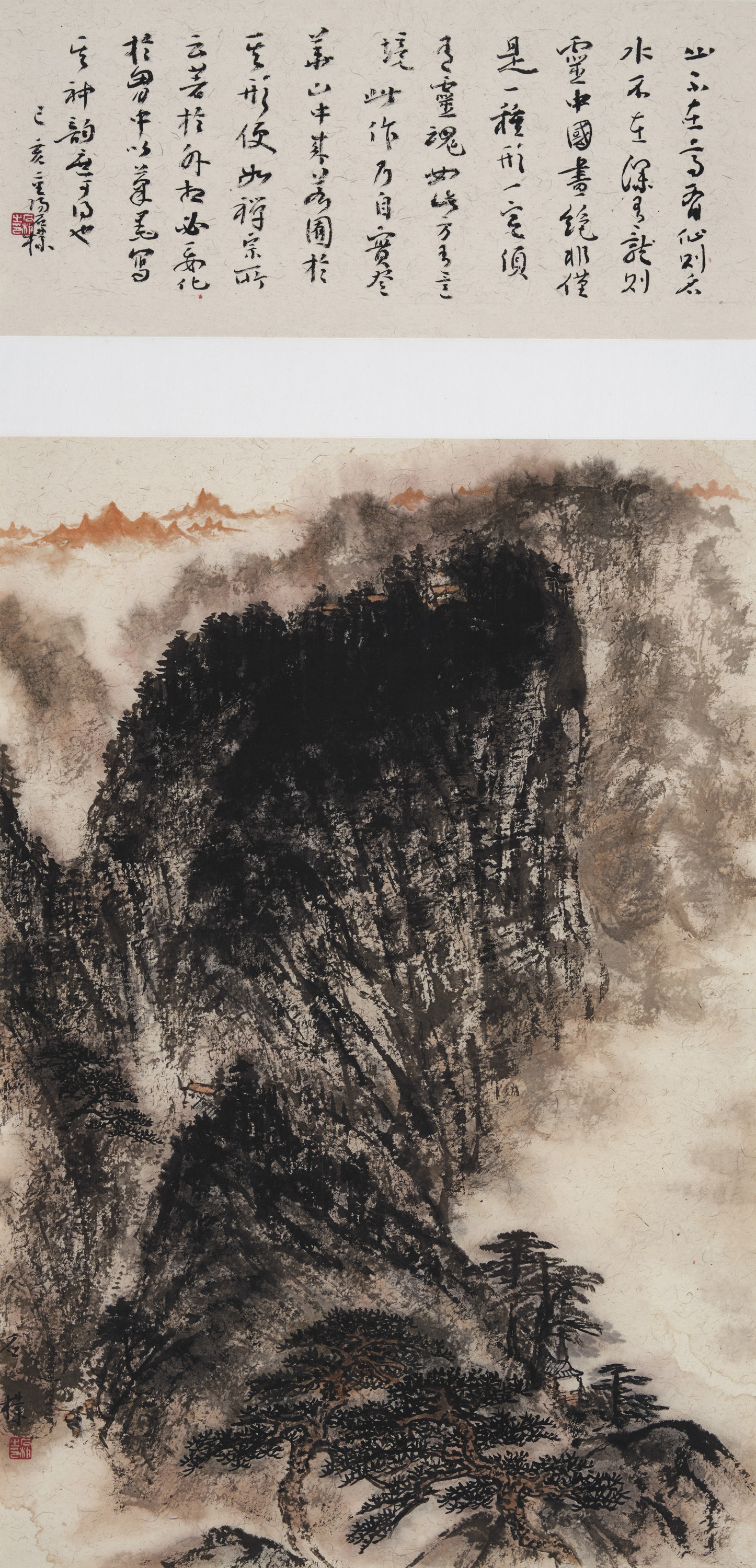

部分作品展示:

看夕阳正红 50cm×100cm 2019年

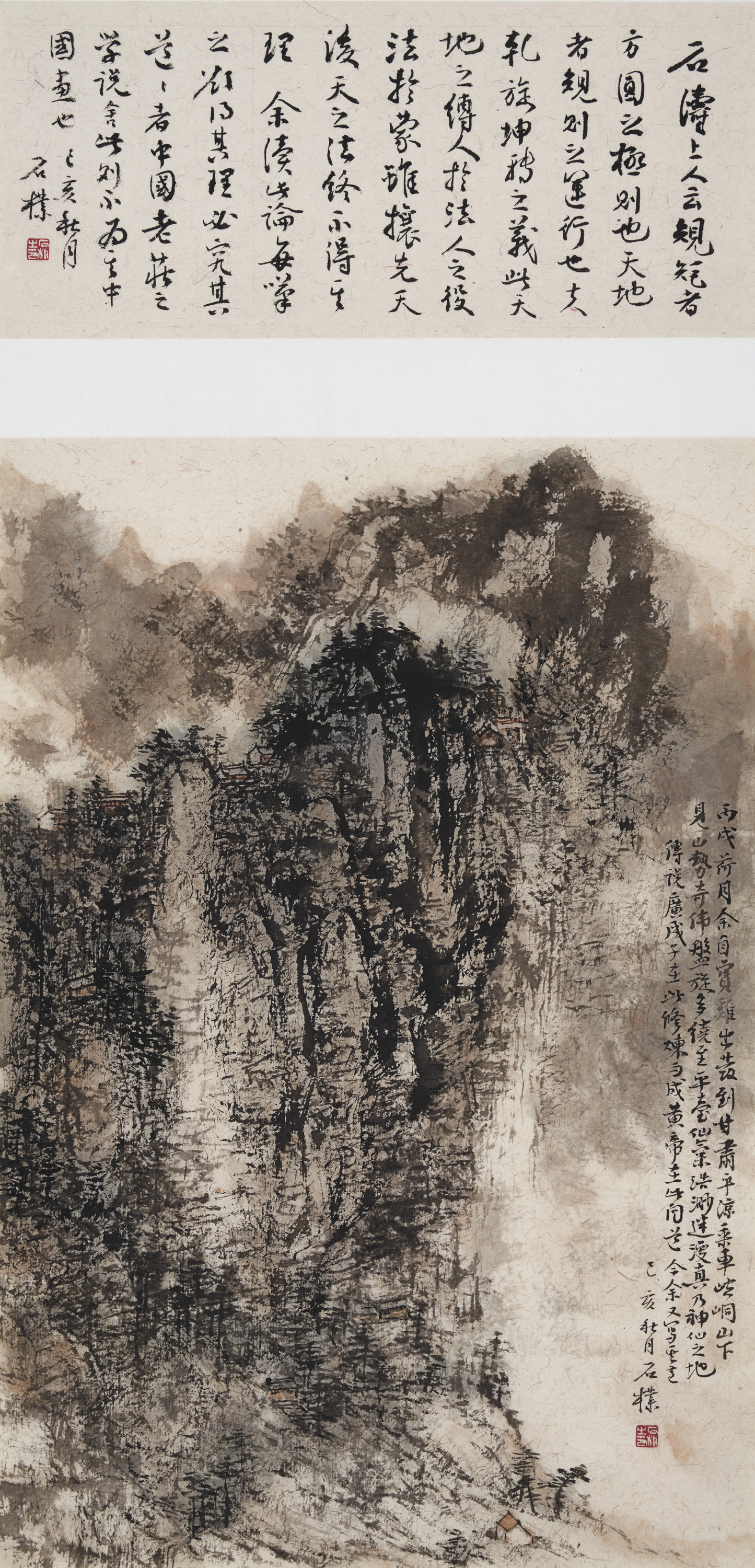

华山神韵图 75cmx50cm 题跋50cmx23cm 2019年

崆峒仙住 50cmx100cm 2019年

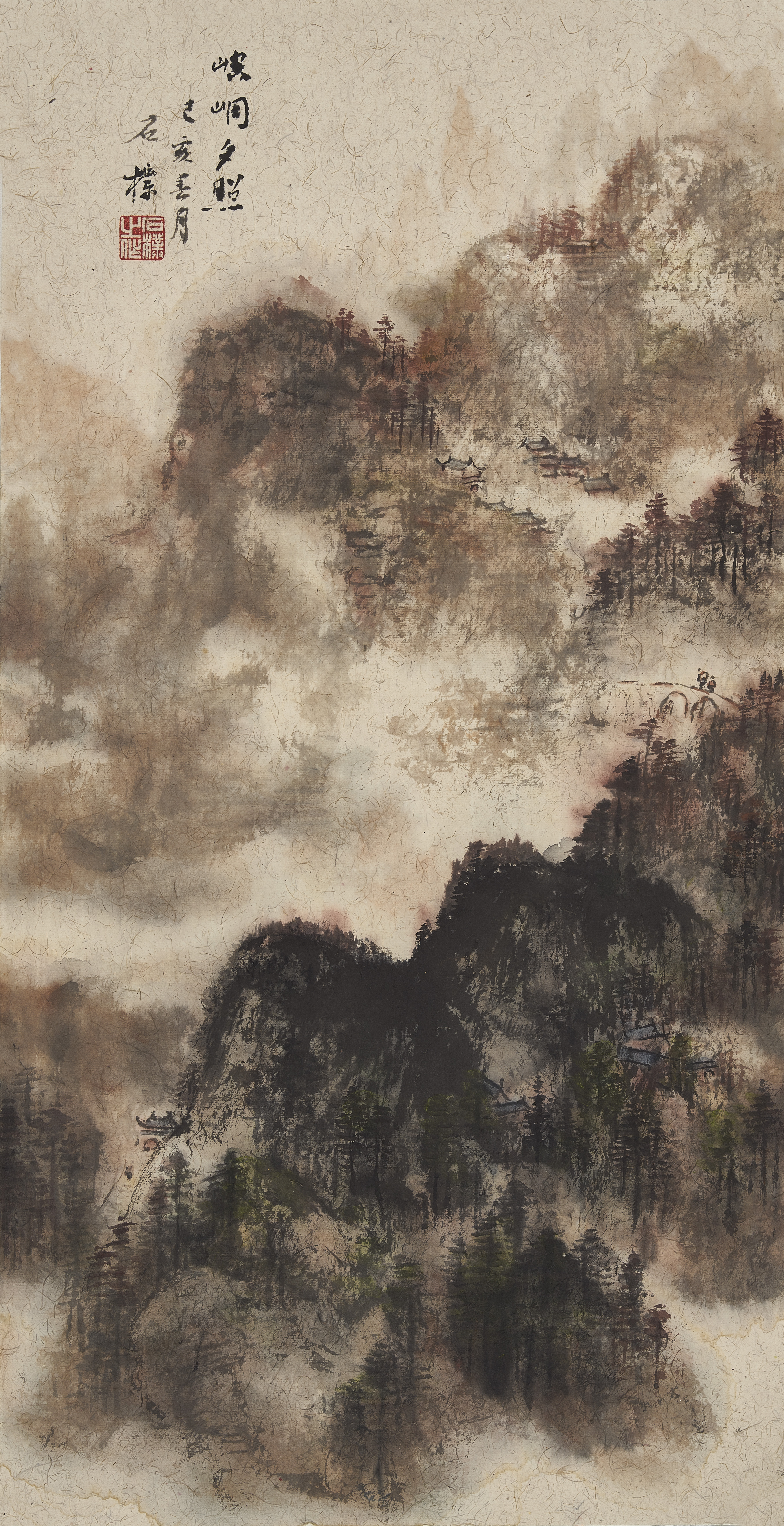

崆峒夕照 50cmx100cm 2019年

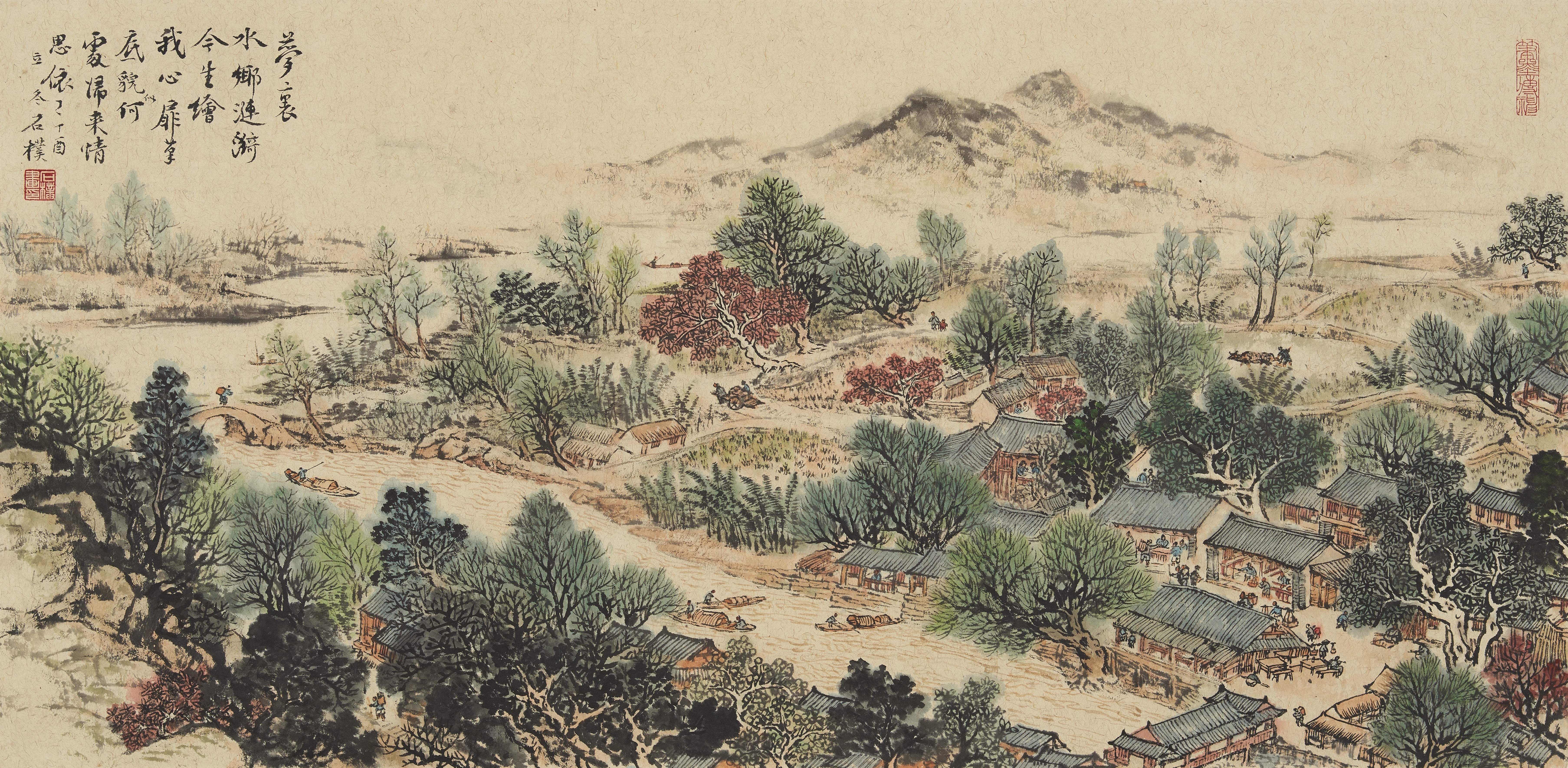

梦里水乡 100cm×50cm2017年

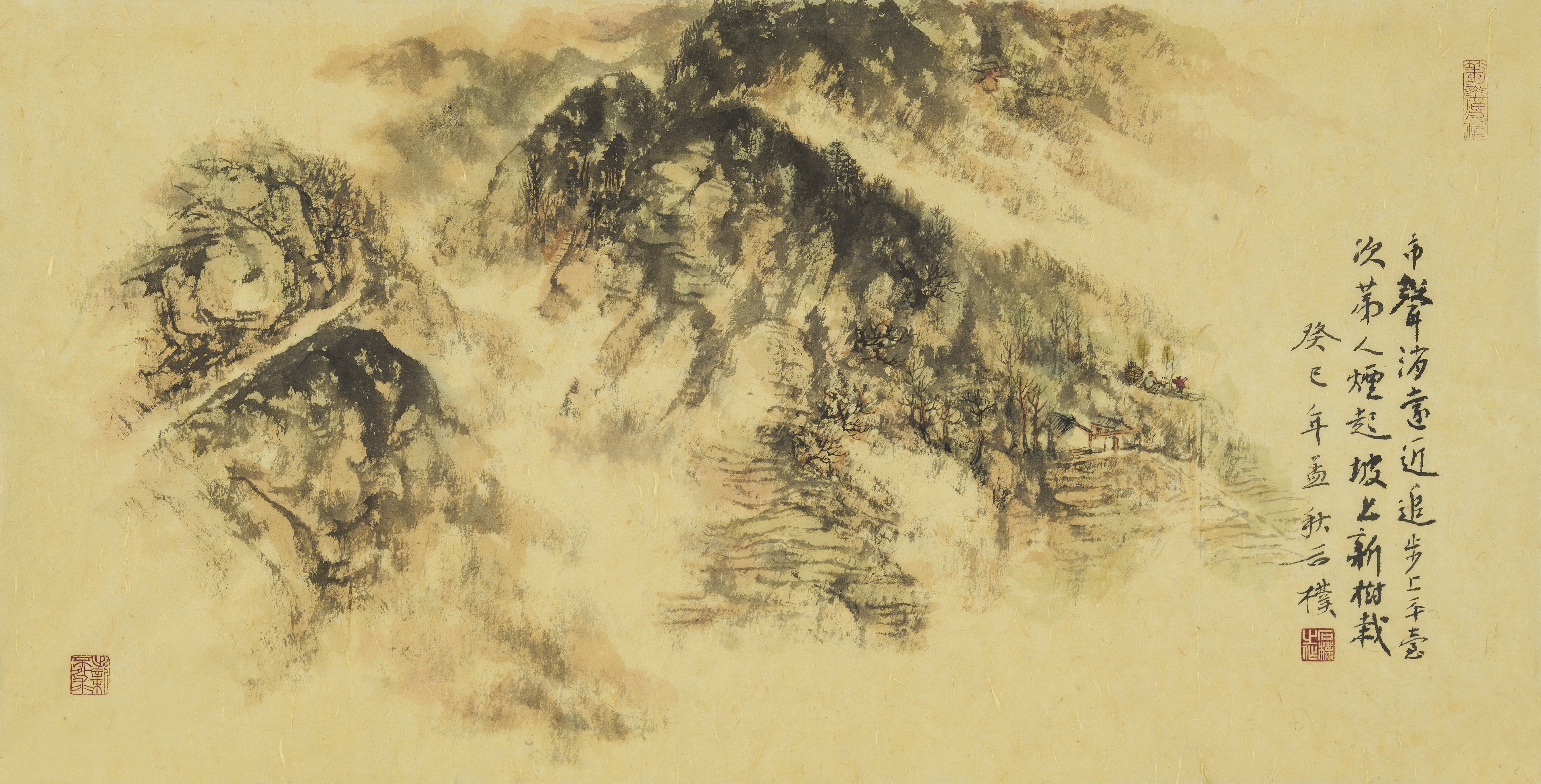

市声消远近 100cm×50cm 2013年

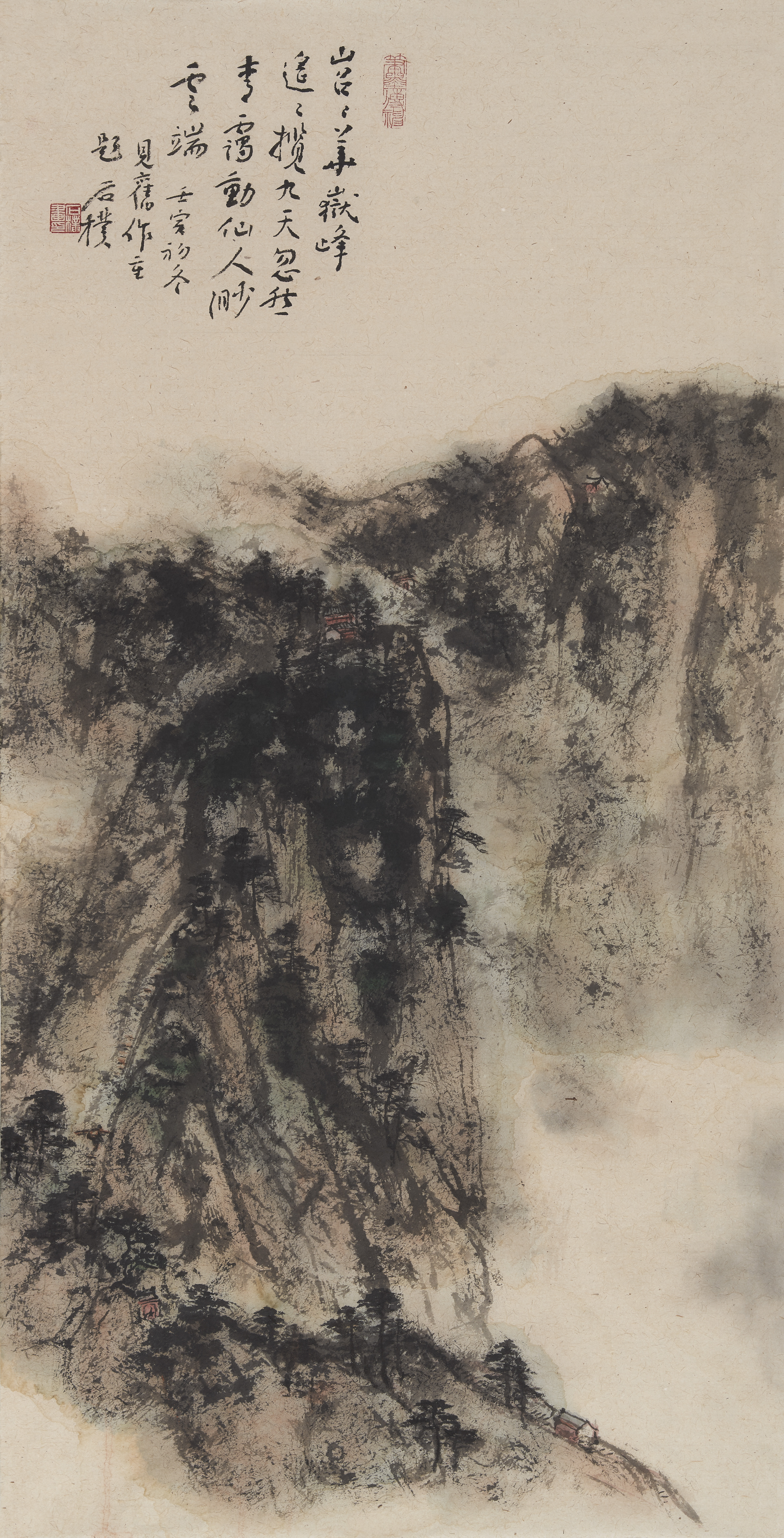

岧岧华岳峰 50cm×100cm 2022年

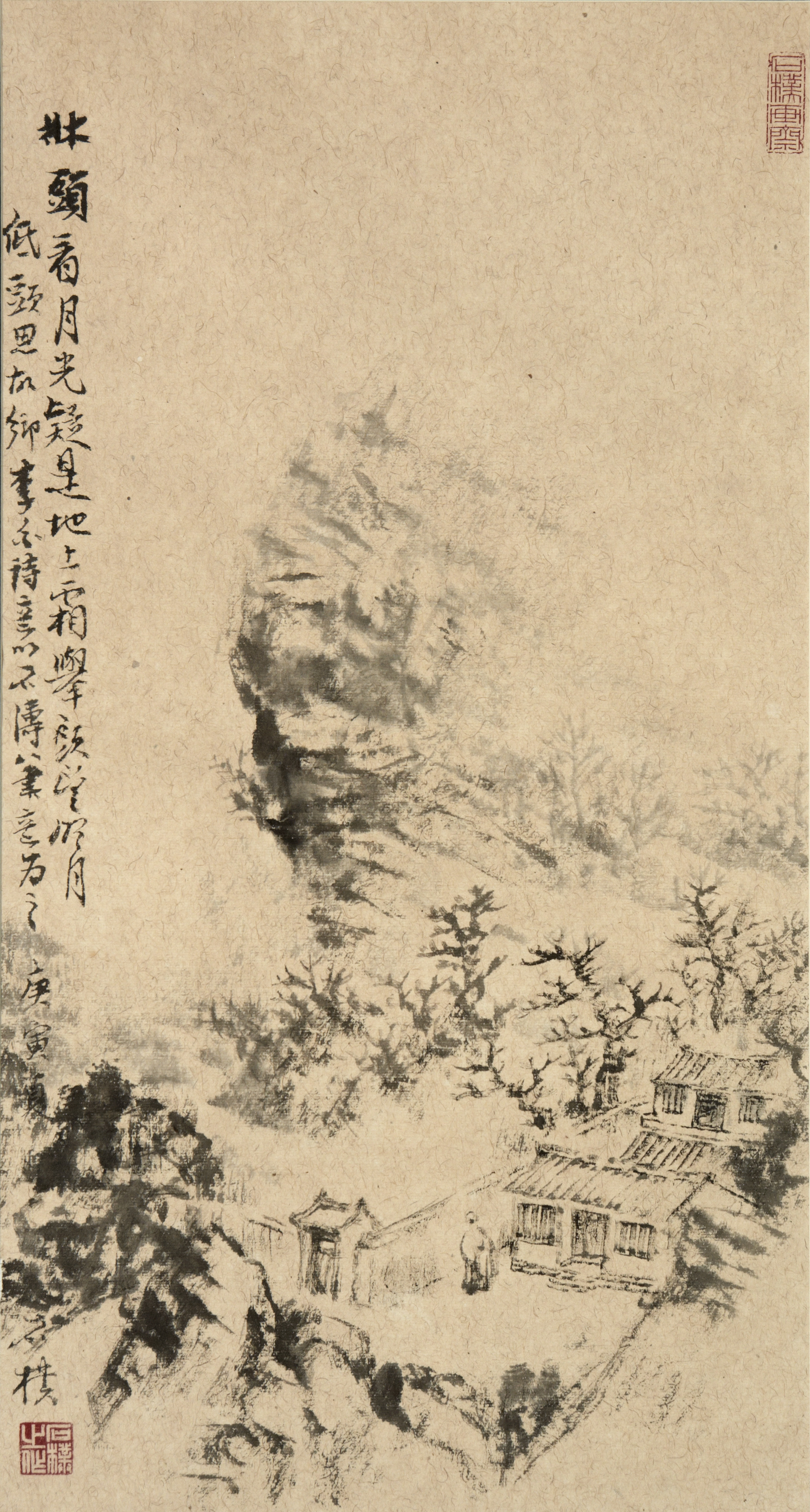

床前看月光 69cmx46cm 2010

华岳峰岧岧 50cm×100cm 2022年

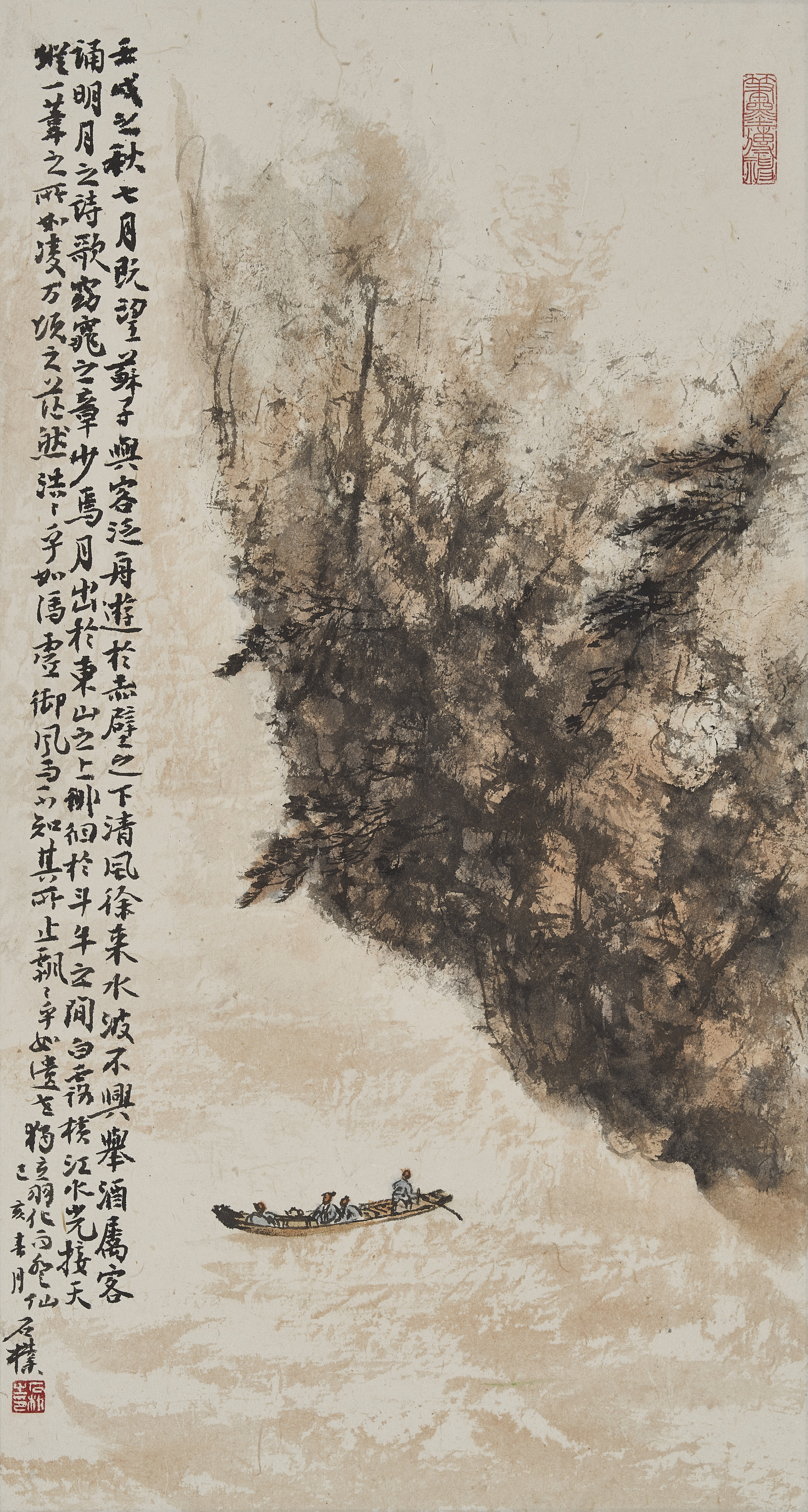

泛舟赤壁 31cm×69cm 2019年

月下论道 138cmx69cm 2009年

红叶乡情图 69cmx33cm 2011年

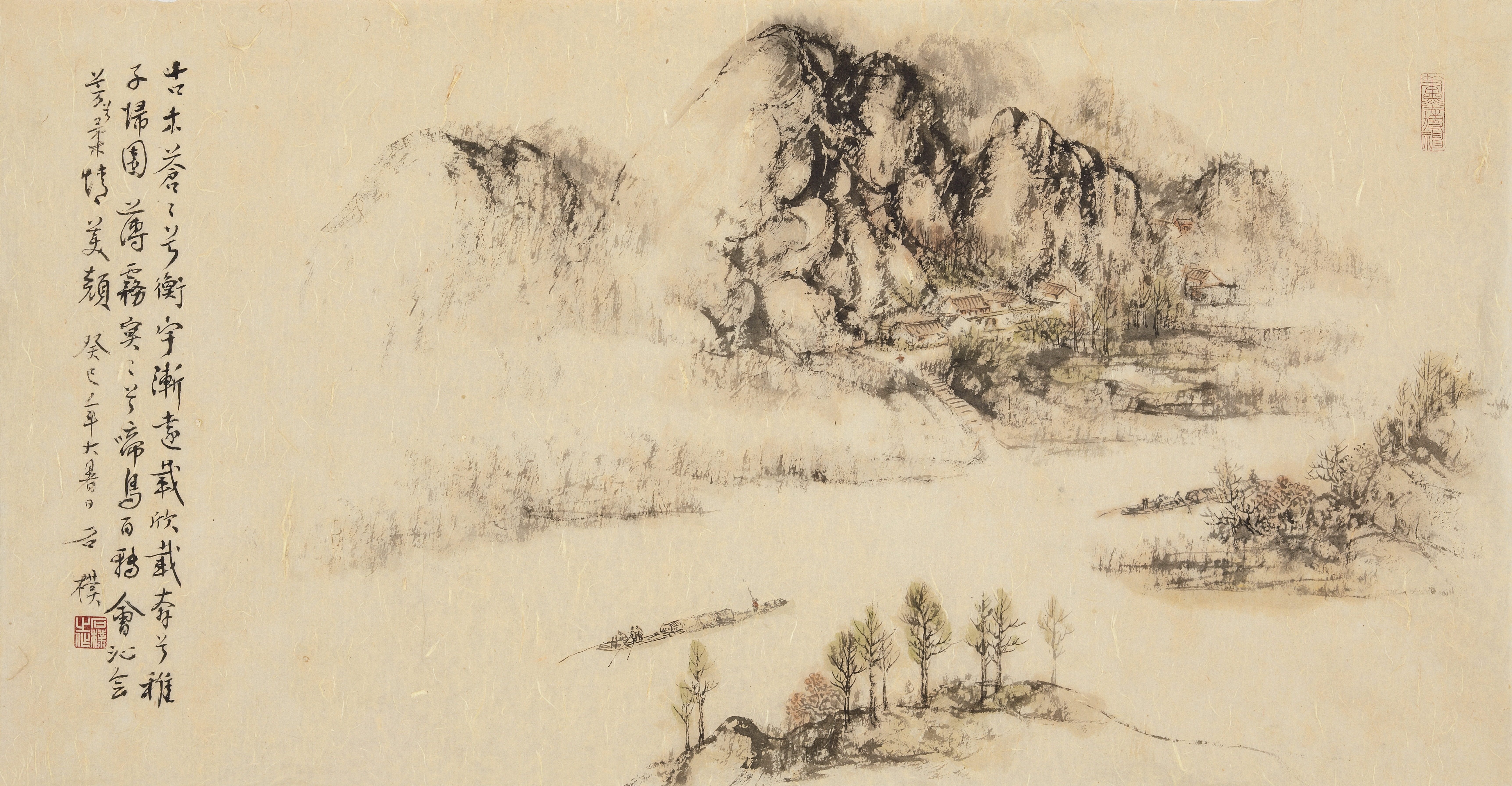

古木苍苍 50cm×100cm 2013年

破山寺 50cmx100cm 2024年

顶天立地继往开来 180cmx49cmx2 2023年

石朴老鹤千年寿苍松万古春 180cmx48cmx2 2025年

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。