编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

“宇宙考古:时空探索”展 海报:中国国家博物馆提供

2025年7月3日,由中国国家博物馆、瑞士驻华大使馆、瑞士洛桑联邦理工学院主办,清华大学天文系、清华大学美术学院协办的“宇宙考古:时空探索”展览正式对公众展出。

展览现场

展览分为“仪器和技术:绘制宇宙”“大数据的星空”“可持续的太空”“未来:行星之旅”四个部分,融科学探索和艺术诠释为一体,将宇宙中真实、分散、抽象的数据,通过数字装置、互动体验、动态雕塑和前瞻性设计等多种形式呈现出来。这些展品既包含对人类与地球和宇宙关系的思考,又有对宇宙数据和图像的可视化研究,还有对空间污染治理以及对未来人类太空生存的探索,展示出当代科学研究跨国界、跨学科高度协作的丰硕成果,又从不同维度构建了人类探索宇宙的历史叙事。

展览现场

宇宙浩瀚无比,探索永无止境。让我们走进展览,怀着对宇宙的好奇和敬畏,一同去探索宇宙的奥秘,去思索生命的意义,去追寻138亿年前的第一束光。

仪器和技术:绘制宇宙

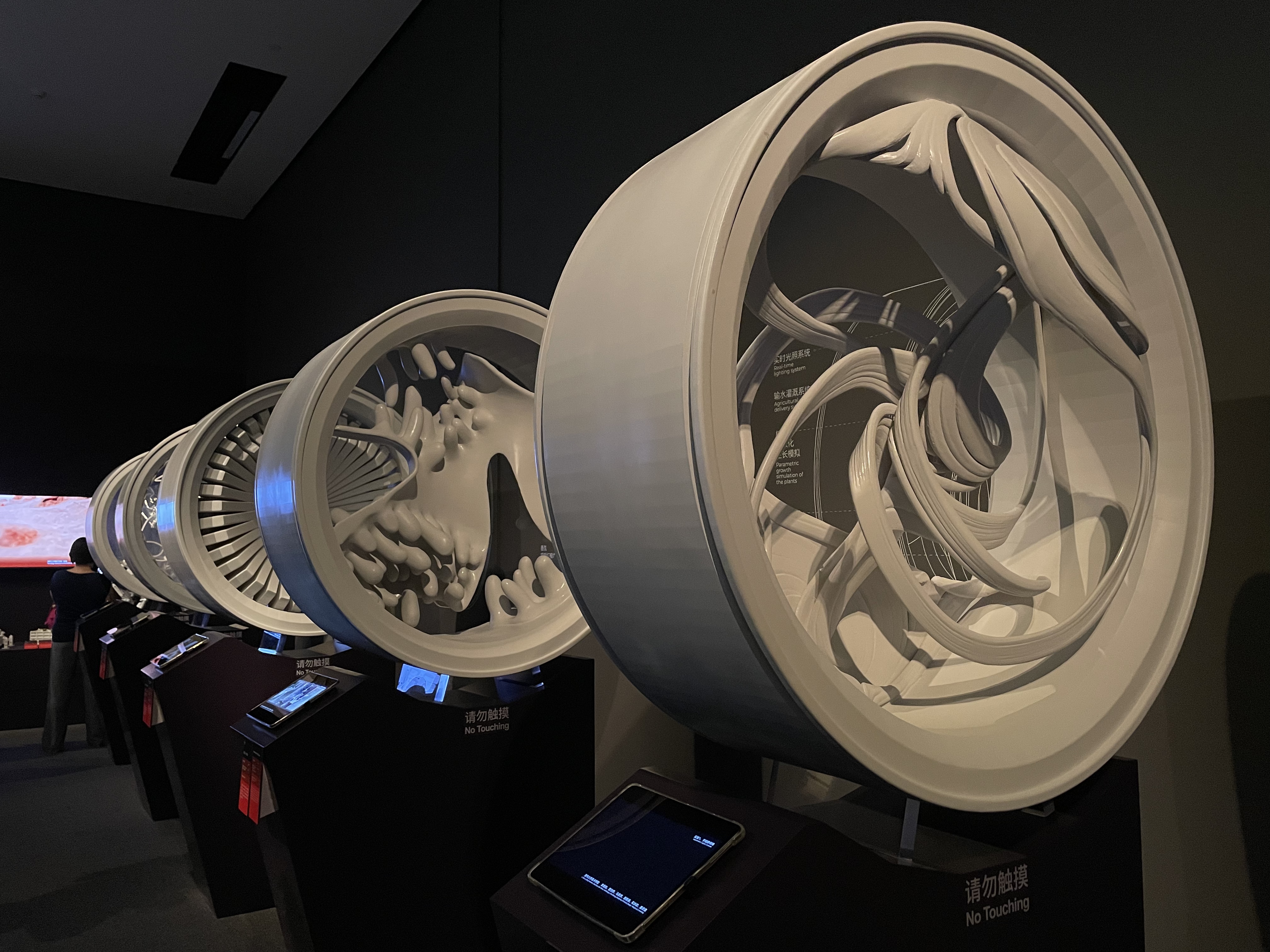

从古代的星图到现代精密的望远镜,人类探索宇宙的征程始终以创新为驱动力。从早期绘制星空的仪器,到当代的科技奇迹——平方公里阵列射电望远镜(SKA),我们之所以能够绘制宇宙地图,不仅得益于先进的工具和技术,还依靠跨国界跨学科的合作。通过了解解码太空奥秘的精密仪器与前沿方法,可以见证人类将壮美无垠的宇宙转化为科学数据的伟大进程。

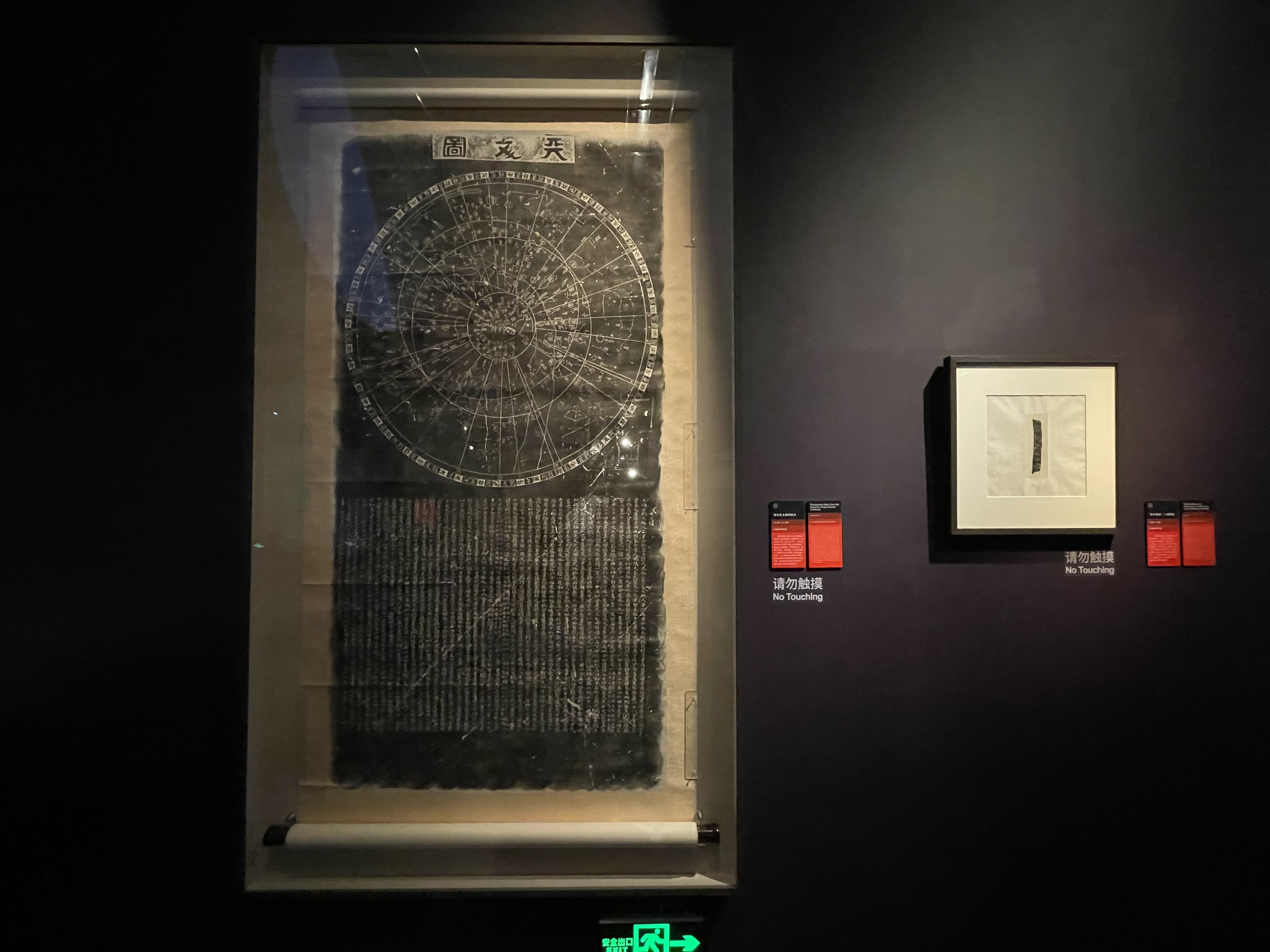

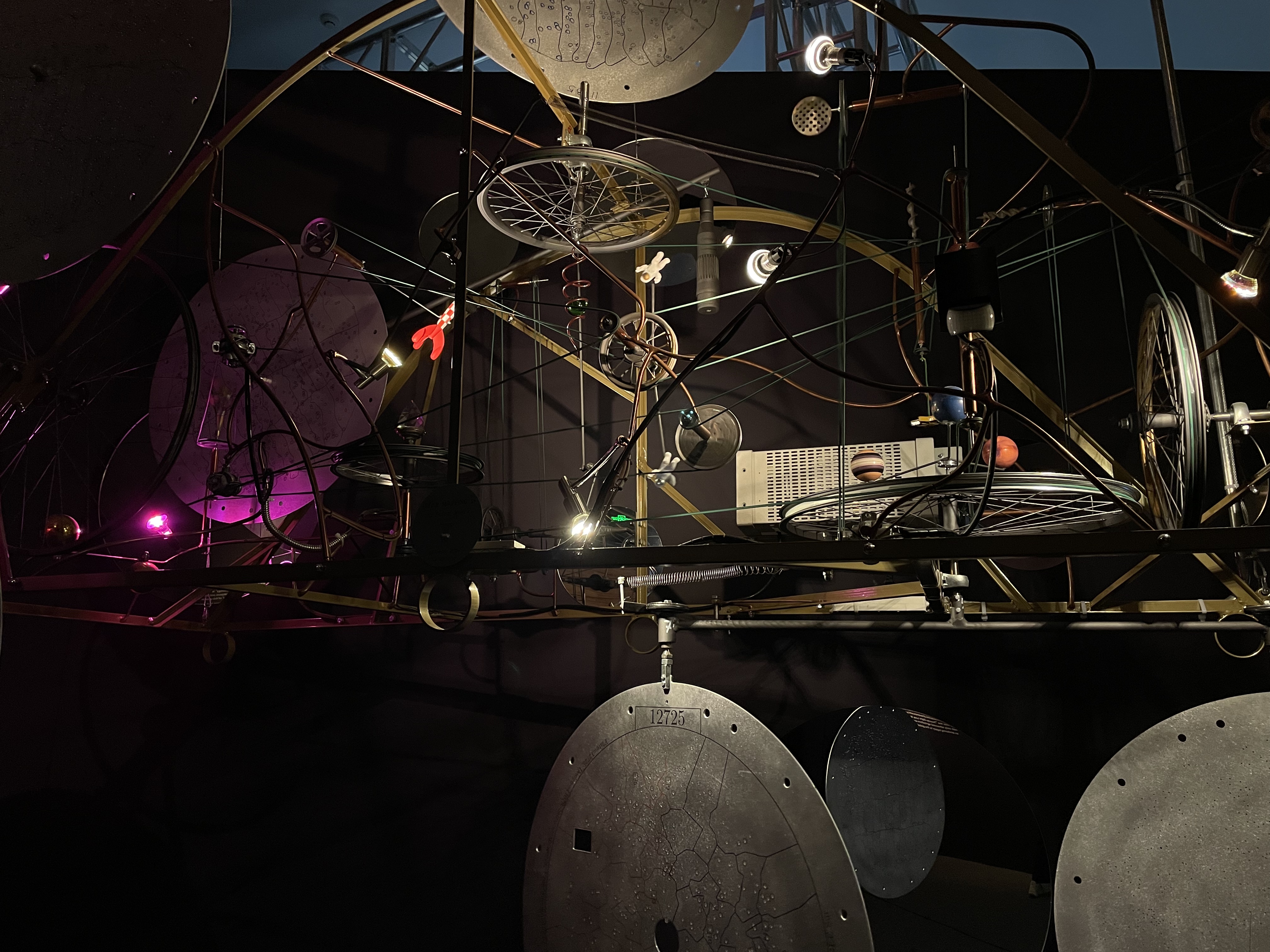

展览现场

此次展出的《南宋天文图碑拓片》为南宋宁宗朝礼部尚书黄裳依据实测资料绘成星图,撰写释文。理宗淳祐七年(公元1247年)由王致远主刀刻成“天文图”石碑。碑面上半部刻星图,下半部刻释文,阐释天体运行、四季更替、历法推算等理论。星图共刻1434颗恒星,还绘有赤道、黄道、二十八宿区线以及银河的界线。此图远比欧洲同时期的星图更为系统和完整,现代天文学家通过计算机比对,确认其星位与现代星表高度吻合。

展览现场

《巡星雕塑》使用SDSS项目的退役铝板创作了有趣的动态艺术装置,赋予它们新的生命,启发人们思考宇宙的运行原理。斯隆数字巡天(SDSS)是始于2000年的一项大型天文观测项目,综合应用数字成像、光谱及光纤技术,用于收集近处和远处天体发出的光线。由于这种光线非常微弱,因此SDSS创造性地在望远镜的焦平面上使用了穿孔铝板,每块铝板上有600多个与天体对应的小孔用来瞄准恒星,再通过光纤与光谱仪相连,可一次性获得数百个天体的光谱数据。

大数据的星空

我们如何将庞大而抽象的宇宙可视化?如何将来自太空的数据转化为可以理解的图像和表征?绘制天体和天文现象的可视化技术,融合了科学与创意的艺术表达,以交互式投影、艺术模拟等方式呈现。让我们通过这些展品去探索庞大的数据集和科学影像,将“不可见”转化为“可见”,带着疑问去思考如何“看到”宇宙,去探索我们的感知是如何塑造对宇宙的理解。

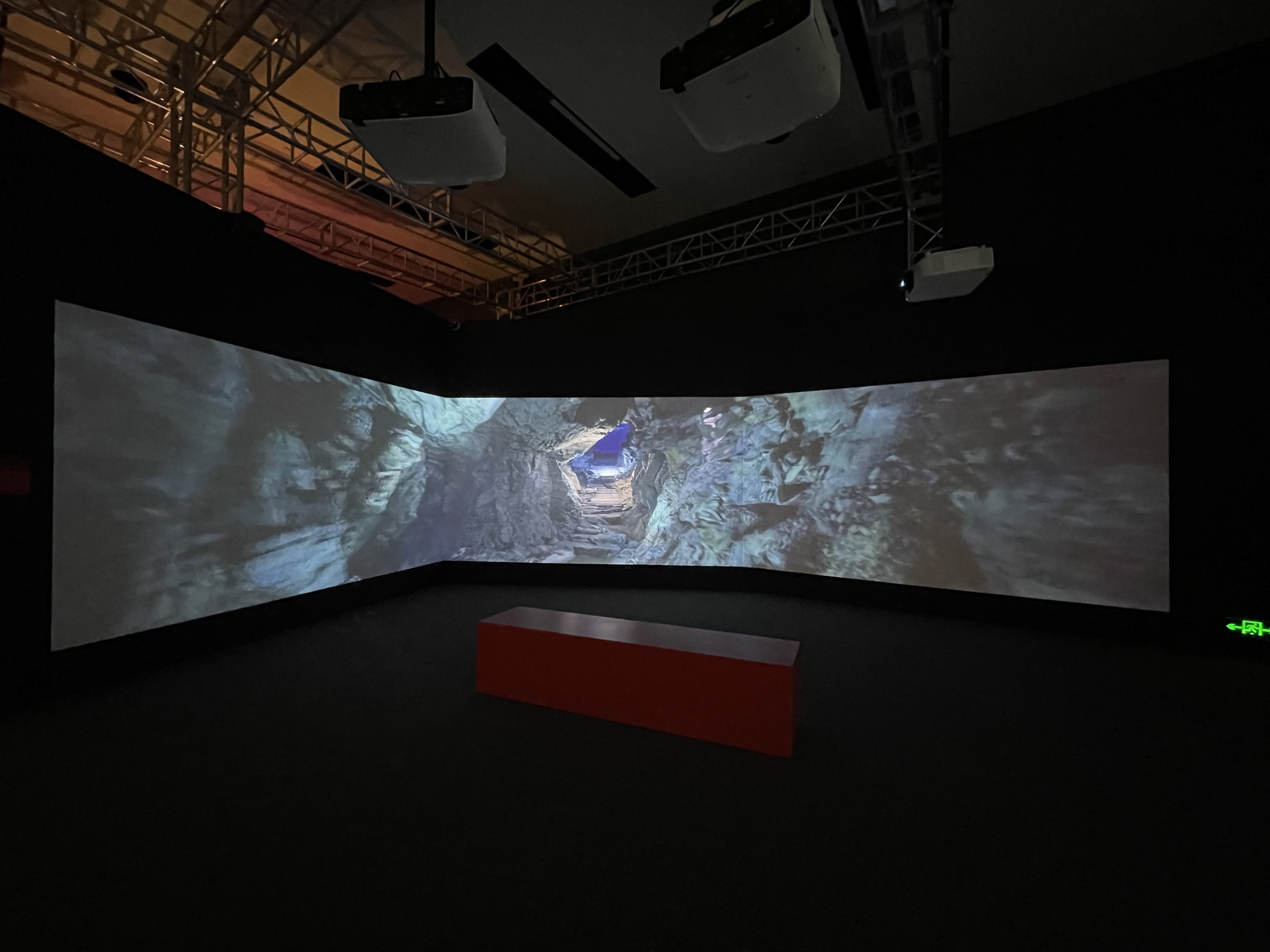

展览现场

宇宙中存在与无线电通信系统频率相似的无线电波共振,有些无线电波在宇宙中传播的时间长达 138 亿年。分析这些信号,有助于研究第一代恒星和星系的形成。平方公里阵列射电望远镜(SKA)由分布于南非和澳大利亚两个台址的天线阵与碟形天线构成(LASTRO为合作方之一)。SKA 模拟器为我们提供了探索南非SKA台址核心区域的机会。它不仅展现了宇宙探测所涉及的巨大时空尺度,还揭示了孕育我们星球的星系在宇宙演化中的显现过程。

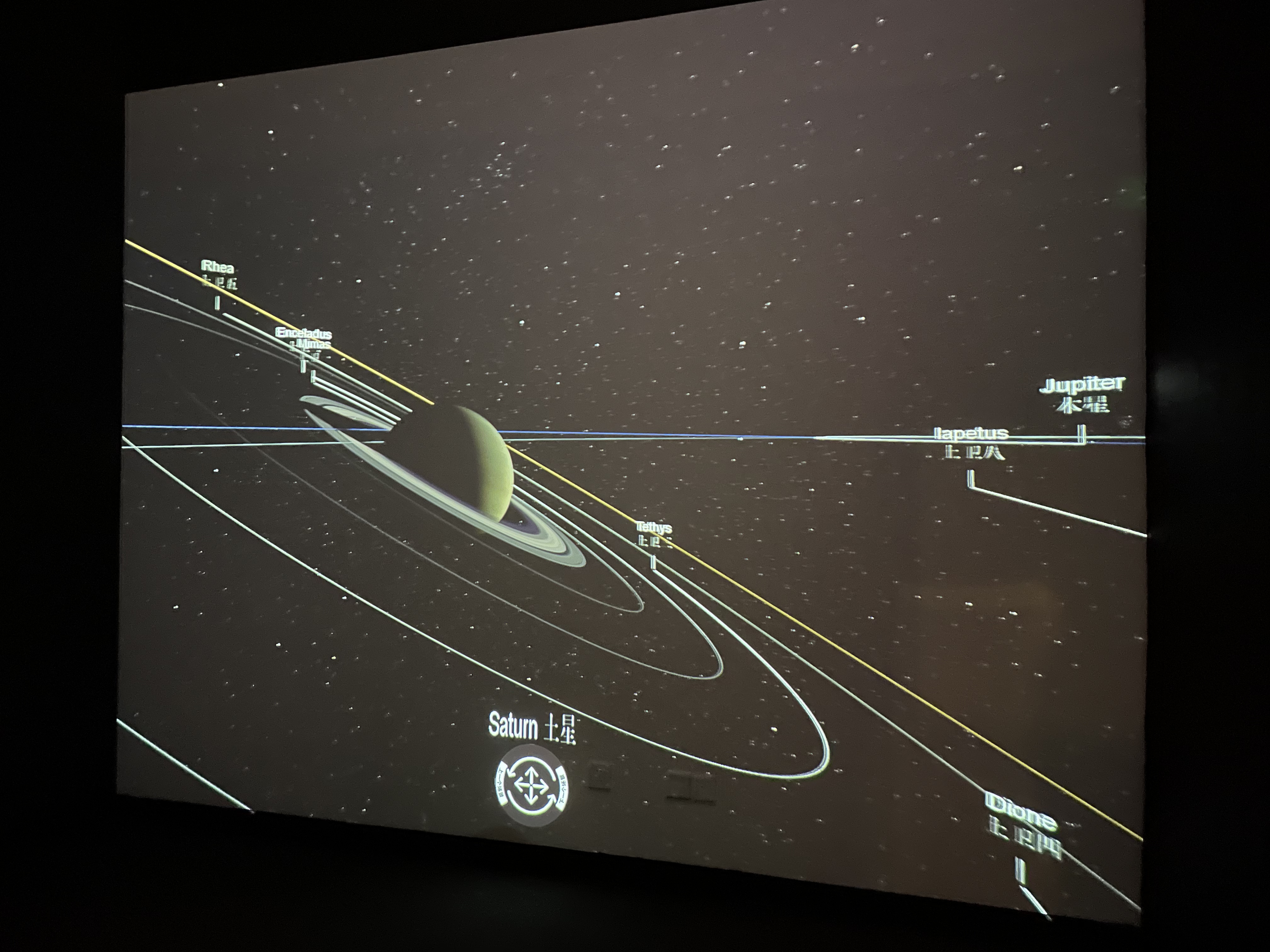

展览现场

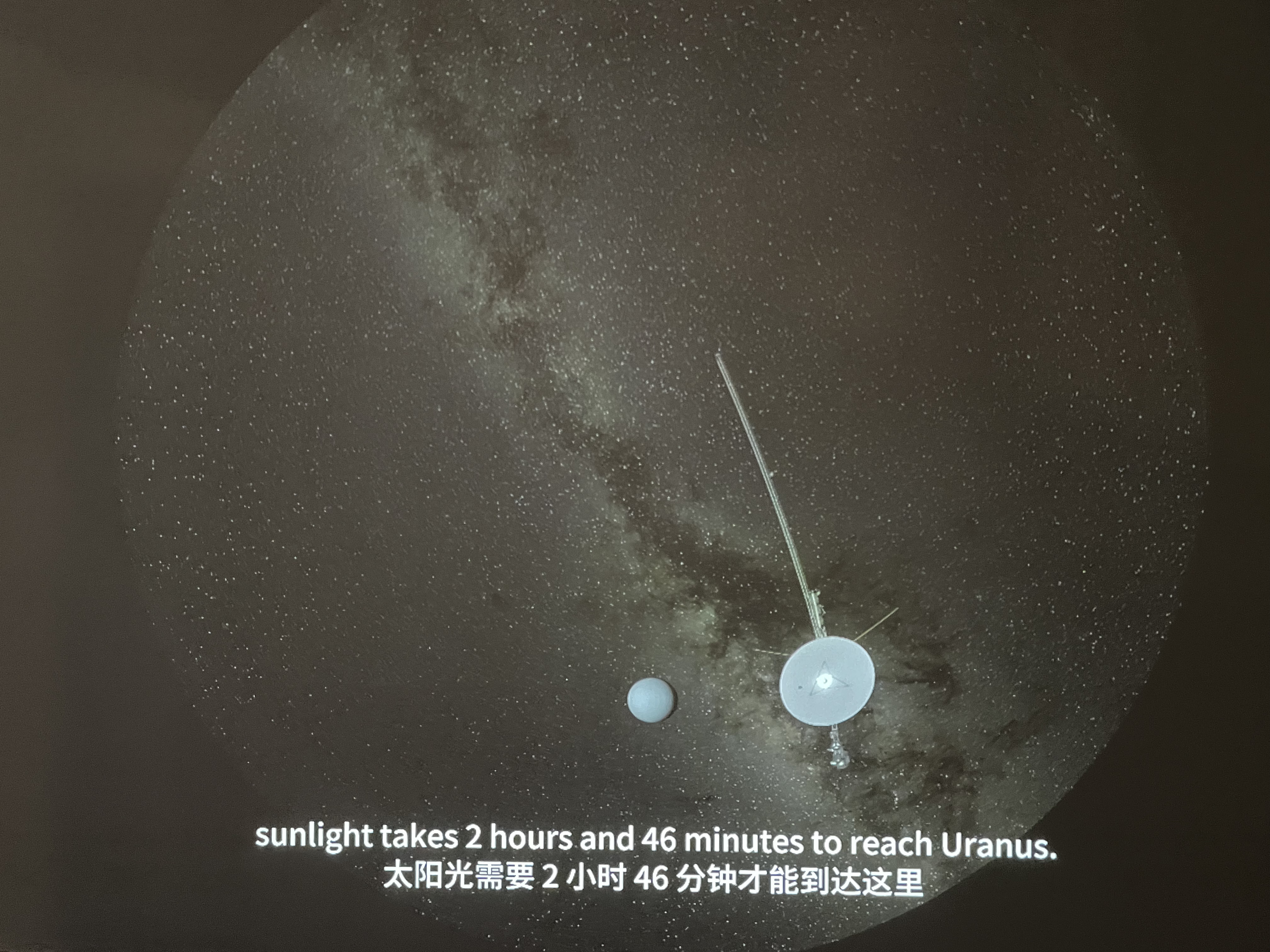

在地球的各个位置,无论地面还是太空,诸多天文观测站正持续收集宇宙中弥散的光线数据。天体物理学家通过分析这些数据来研究辐射源的本质。《动态宇宙》基于瑞士洛桑联邦理工学院天体物理实验室(LASTRO)与实验博物馆学实验室(eM +)联合开发的“虚拟现实宇宙项目”(VIRUP),利用自定义图形渲染引擎将海量的天文数据转化为可交互的宇宙三维模型,把宇宙空间化为无垠的探索疆域。跨越 27 个数量级(即千亿亿亿倍)的缩放功能,让我们以三维视角纵身遨游于不同尺度的宇宙空间。

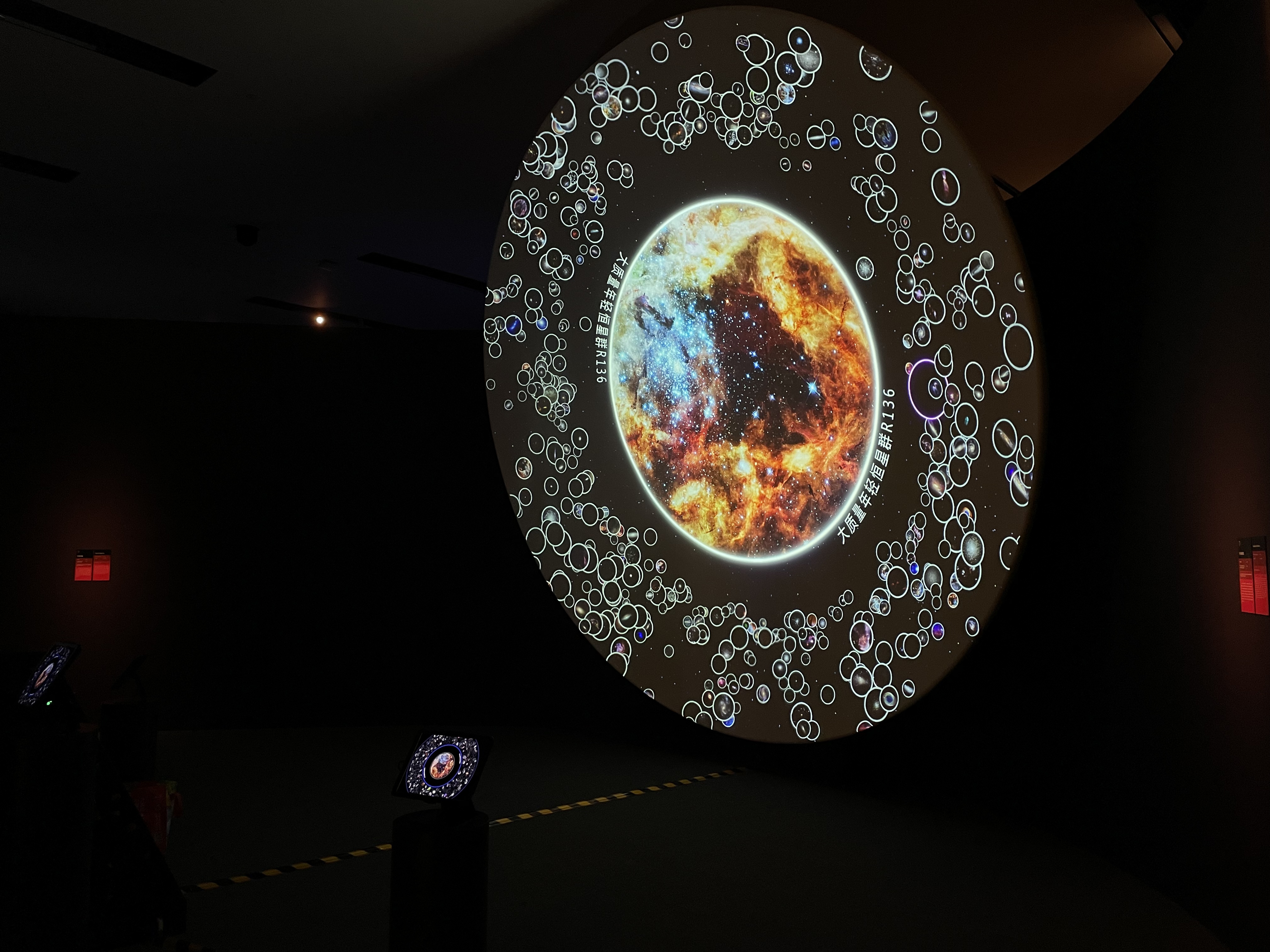

展览现场

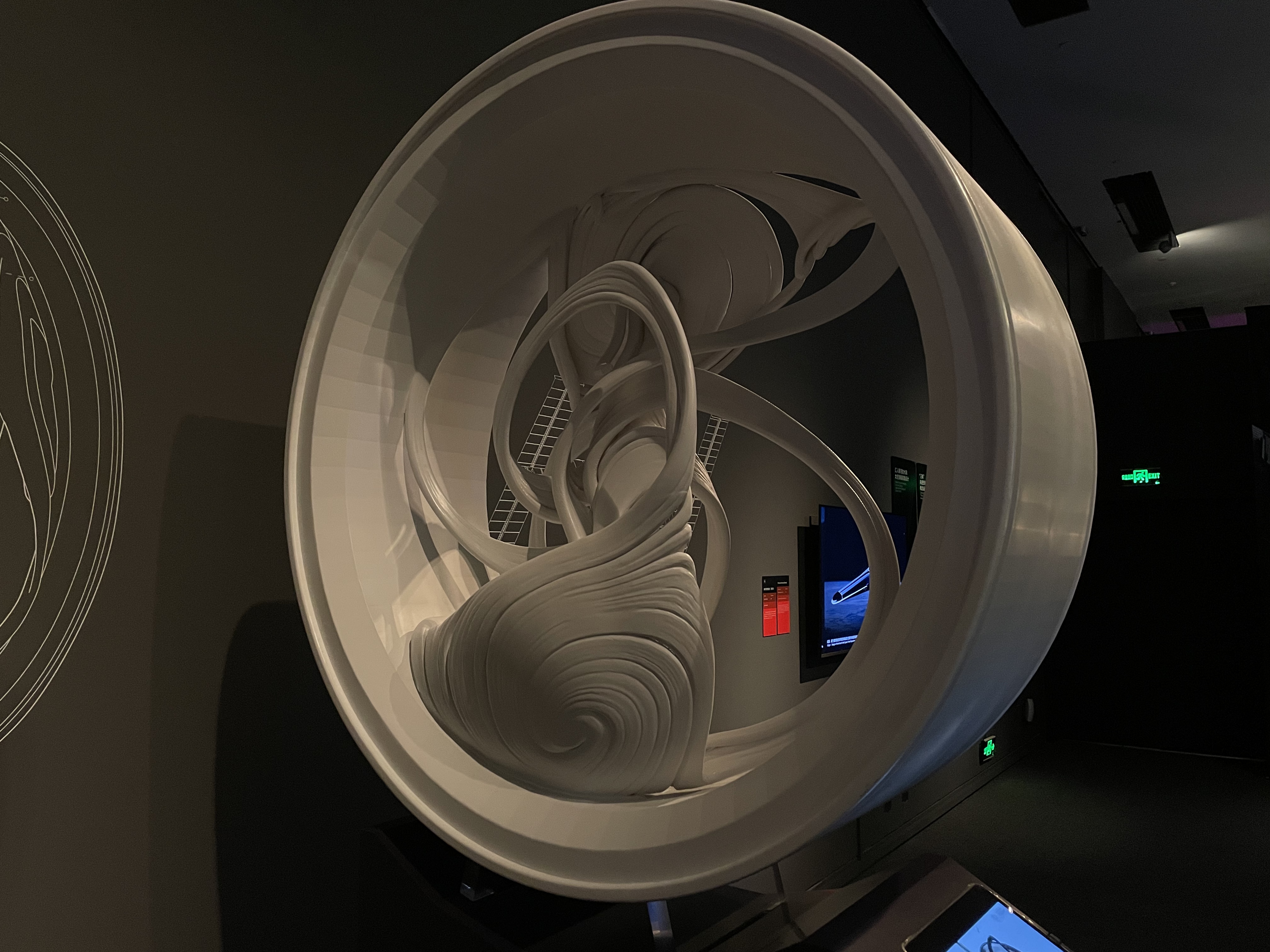

人类一直在仰望天空,思索穿行苍穹的星辰。《宇宙碰撞》是一套集成于碟形环境的交互式天体物理可视化系统,以美国国家航空航天局(NASA)望远镜采集的约500幅深空影像为数据基础,借助碟形顶投影、光学增强模块等技术,使螺旋星云结构、星系碰撞过程等天体现象可视化呈现。观众沉浸于重构的天幕空间中,既是一种信息体验,也是一种沉思,将我们与宇宙更紧密地联系在一起。

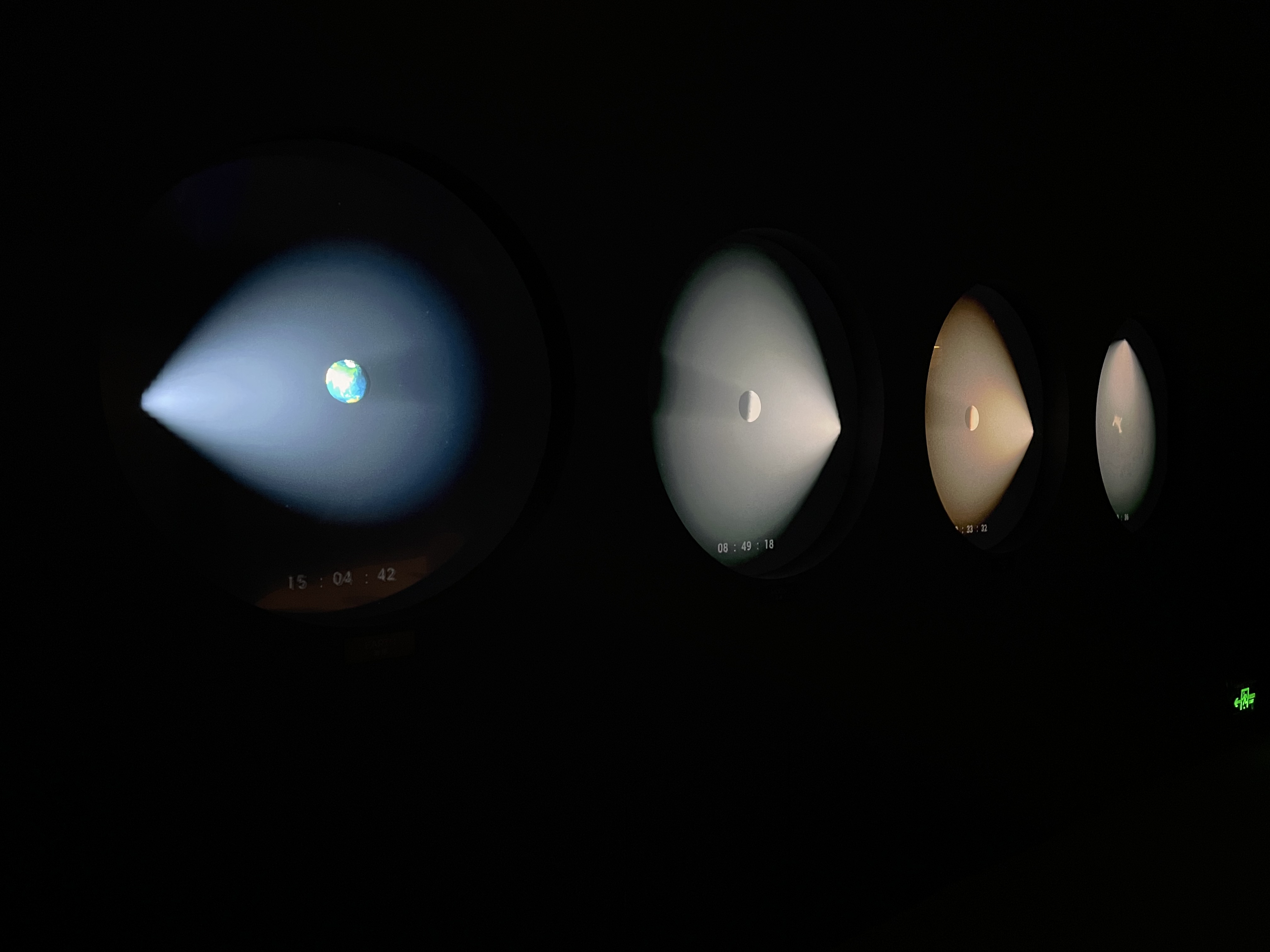

展览现场

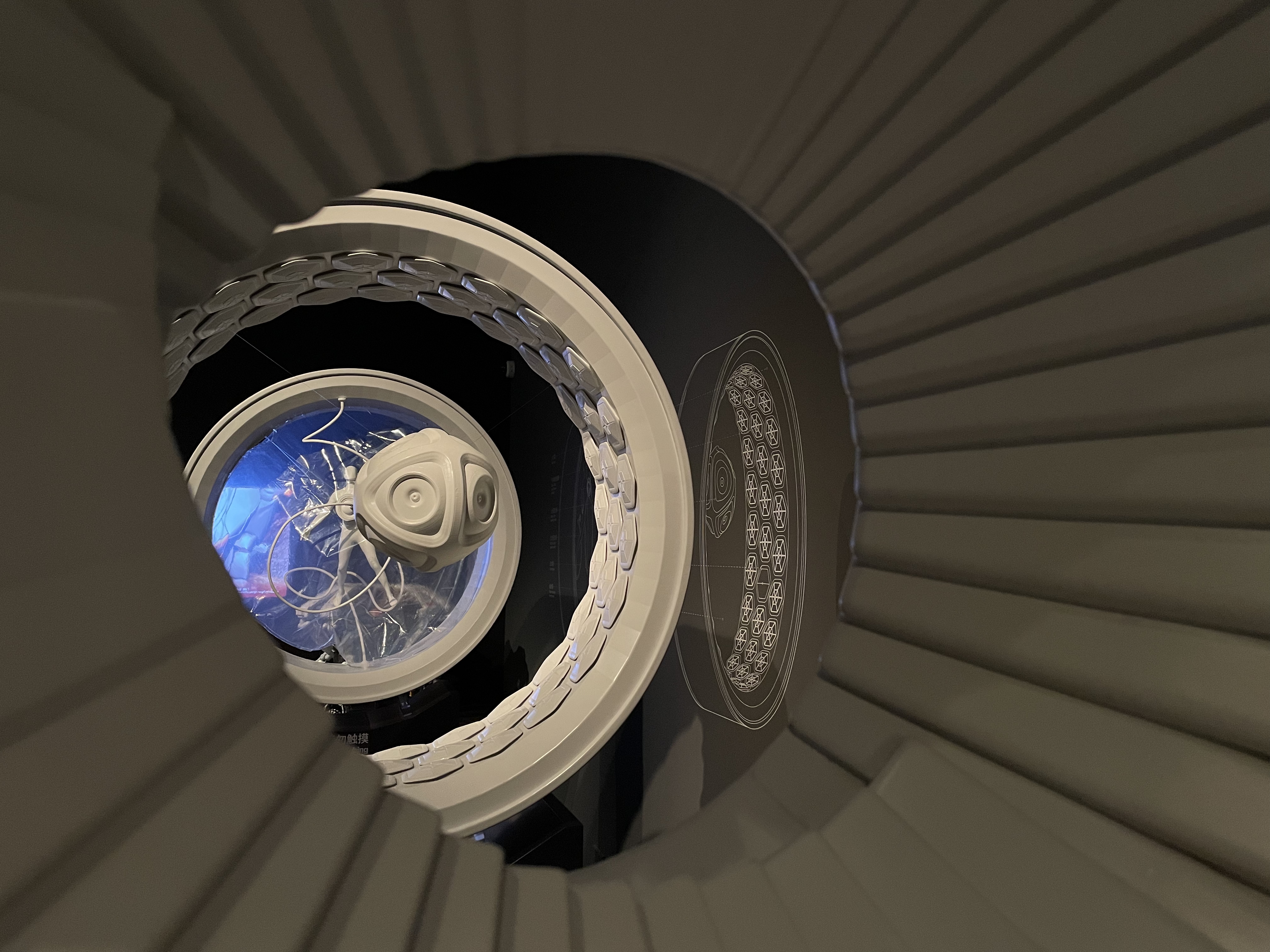

古人用日晷上影子的位移计量时间。在未来星际旅行中,人类如何在不同天体各异的运行节律之间“倒时差”?《星际时钟》通过计算地球、空间站、月球、火星与太阳的相对位置关系,模拟同一束阳光,在不同天体上呈现的光影变化,构成一系列“星际时钟”,让观众感受星际旅行中的时间流逝。

展览现场

光,远至宇宙边缘,近至我们身边,是探索宇宙演化的利器。地球不断接收着在宇宙空间中以恒定速度传播的光子。这些光子来自于银河系邻域和可观测宇宙边缘之间的不同宇宙结构。《光的考古学》数据取自“虚拟现实宇宙项目”(VIRUP)天文数据库,带我们从地球开始,穿越时空,回到宇宙微波背景辐射产生之时,直至138亿年前神秘的宇宙起点。各种宇宙天体、大尺度的片状宇宙结构、星星在这里诞生和消亡,都将刷新我们对宇宙历史的深度理解,这也标志着光的考古学的极限。

可持续的太空

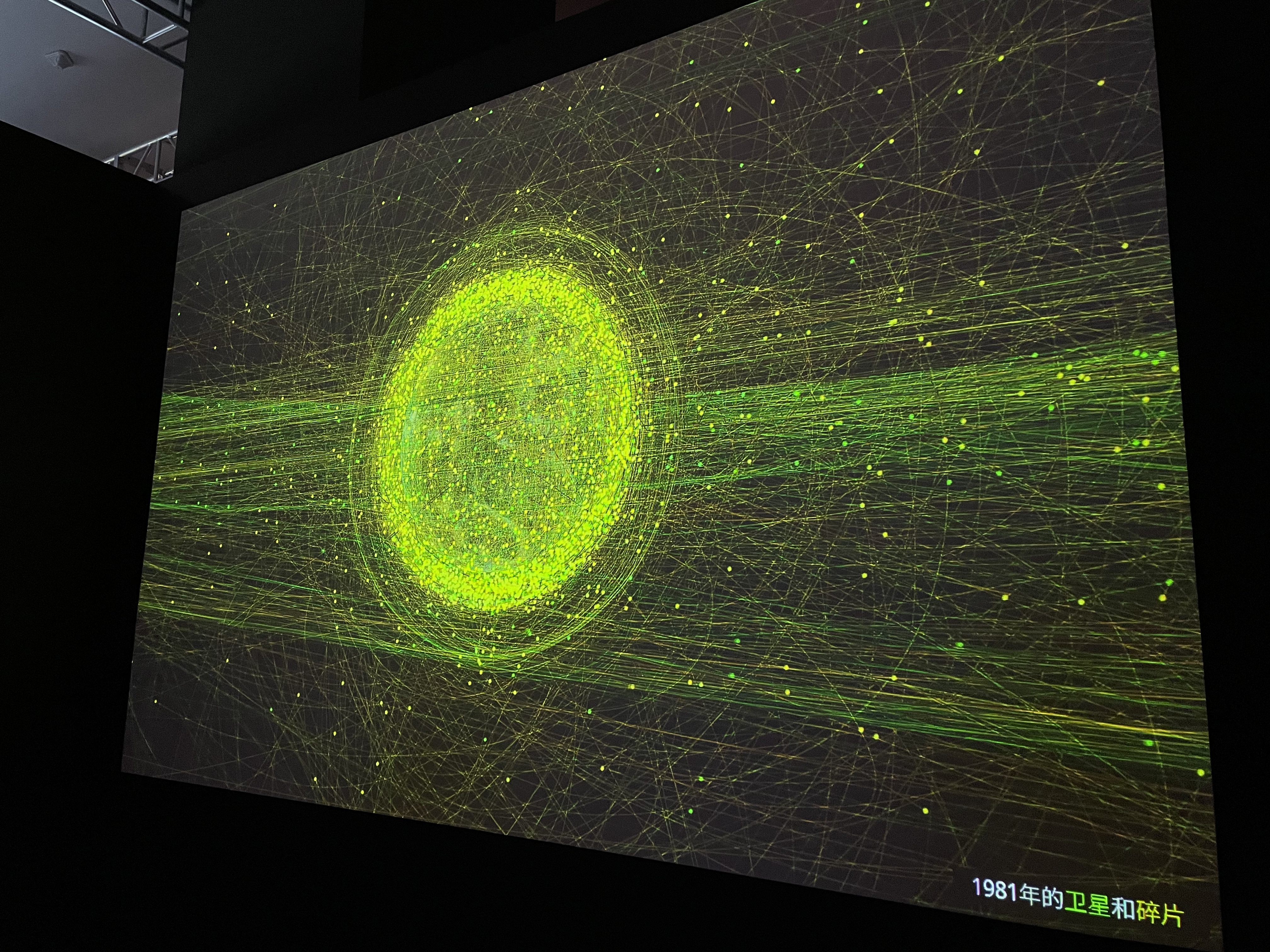

随着人类对地球以外的探索,太空污染问题日益严重。人类向轨道发射越来越多的卫星和航天器,太空垃圾不断增加,对太空的可持续发展提出了挑战。本单元强调了管理太空垃圾的必要性,提出了处理太空垃圾的潜在解决方案,同时让我们重新思考今后如何探索和管理太空资源。

展览现场

随着数字世界对卫星等天基基础设施的依赖日益加深,维护轨道环境已成为保障太空安全的核心议题。空间污染是数十年来太空探索与开发活动中不可持续行为的必然结果。《太空垃圾暗云》装置作品通过对数万颗卫星及空间碎片的可视化动态呈现,绘制了1959 年至今轨道物体的演化轨迹。作品采用差异化色彩对不同类型的空间物体进行分类标注,在直观展现轨道力学复杂性的同时,亦引发人们对空间碎片问题严峻性的深刻反思。

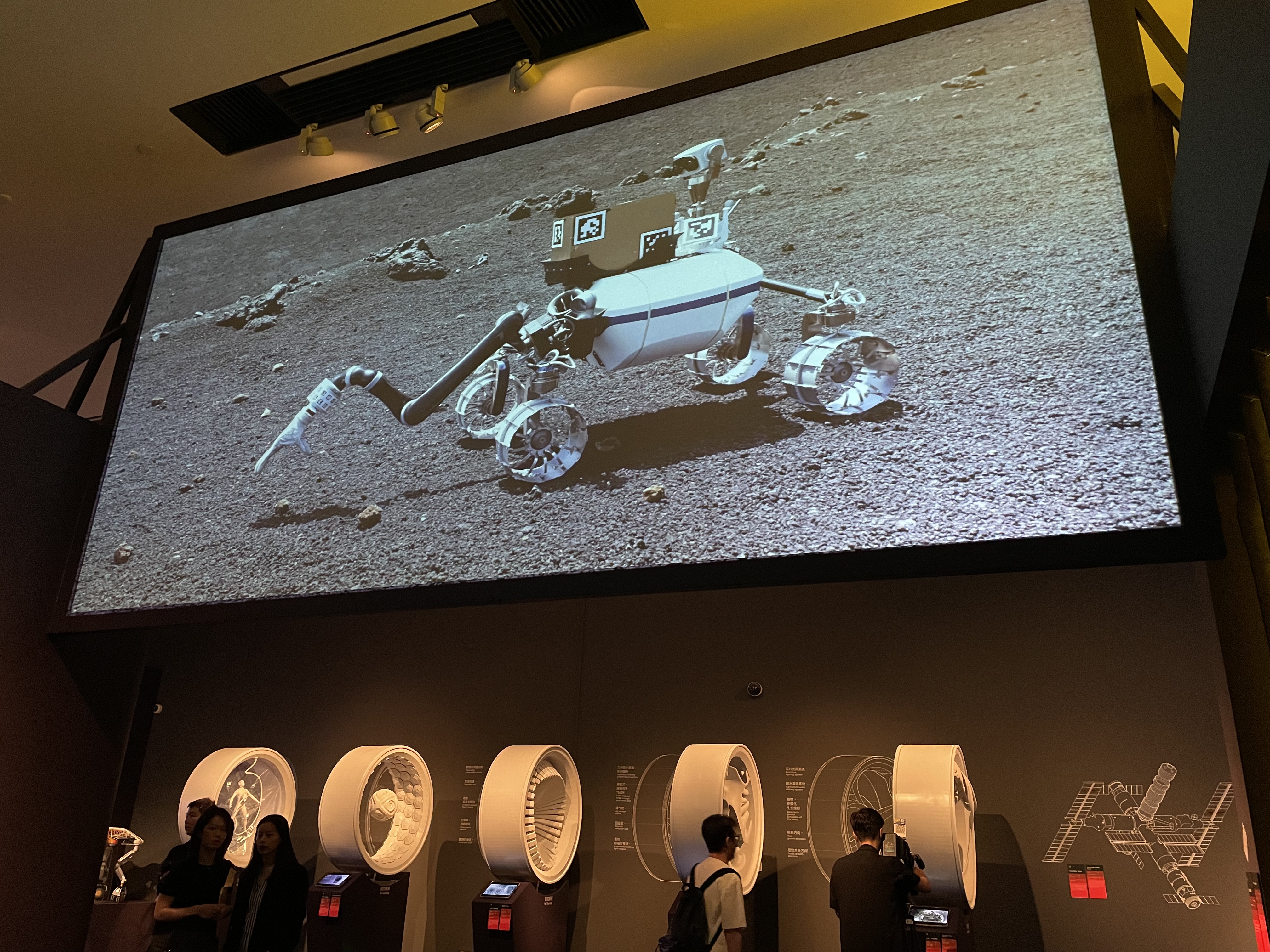

未来:行星之旅

人类能在地球之外的地方生存么?人类的未来是怎样的?关于太空旅行、行星环境中生命未来的伦理、技术和生态问题又是怎么样的呢?让我们展开对星际生存新方式的畅想,将科学研究与前瞻性设计融合,去探索关于协作生存、技术重塑和支持太空生存的重构景观的愿景。

展览现场

《水晶靴登月计划》是一个虚拟的登月游戏。在用真实的月球表面数据生成的数字月球上,每个观众可以注册一个独一无二的“身份脚印”开启月球旅行。在领略月球独特“风光”的过程中,游戏机制会遴选出一个幸运“字航员”。期待在未来真实的载人登月中,他/她的“身份脚印”会刻在某位宇航员的月球靴的鞋底,永久印在月壤之上。

展览现场

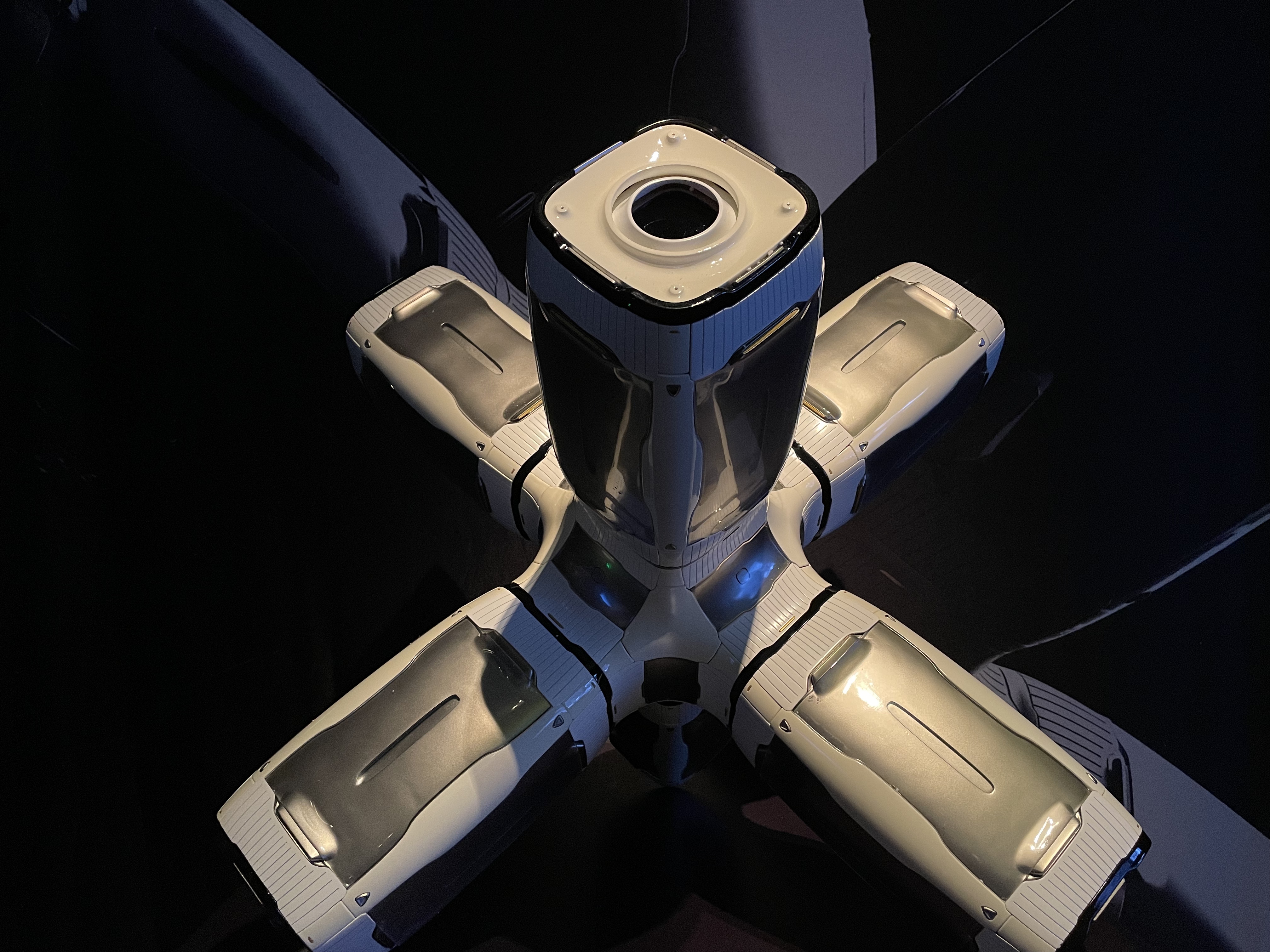

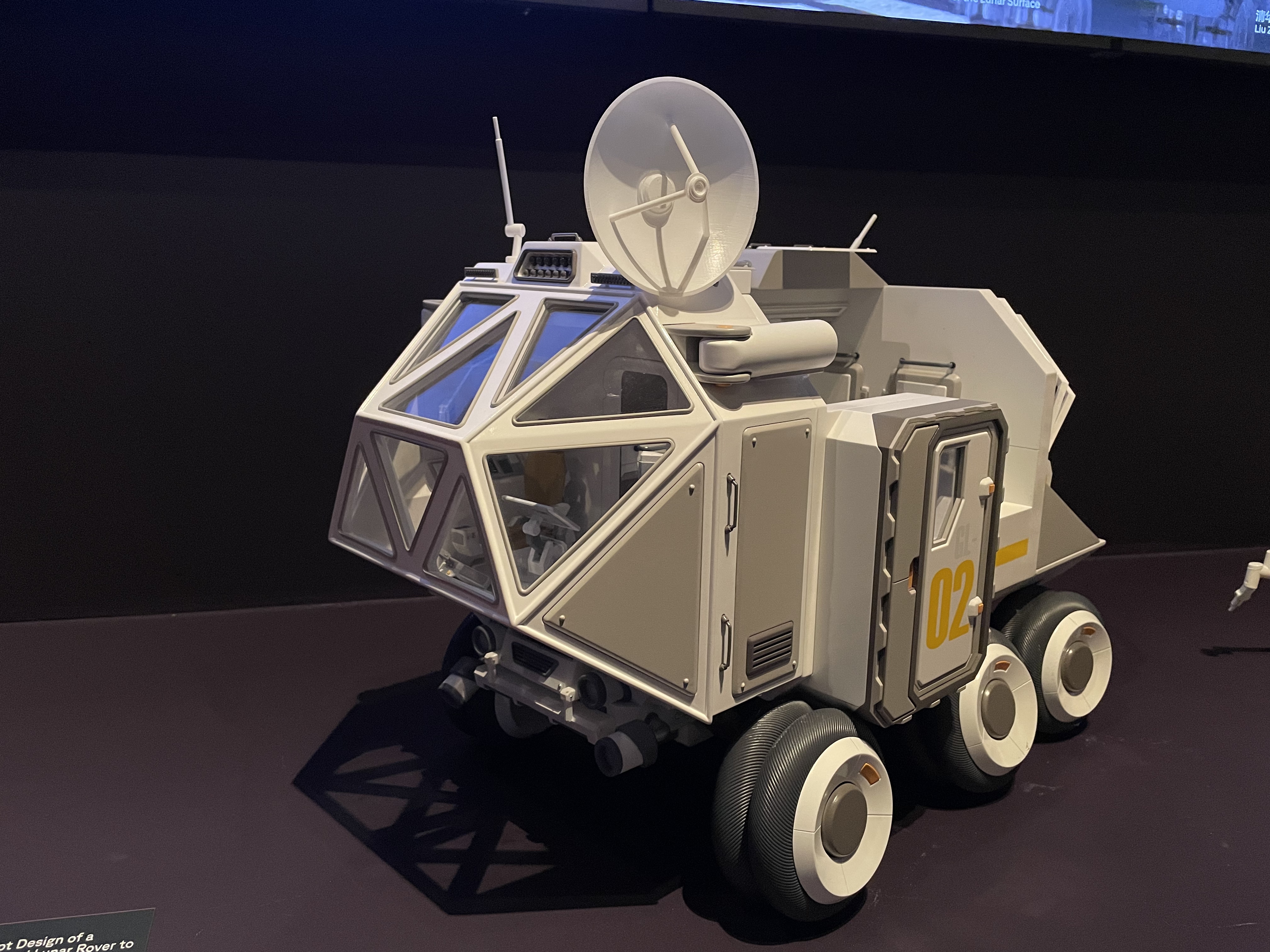

《汇入银河的水滴:太空游艇前瞻设计》设计通过对语言和概念的研究,重新思考了飞船的定义,从前瞻角度定义了2030年的太空游艇。应用符义学、符用学和语境论,作品为太空游艇赋予意义:“节点”体现了功能意义,“水滴”则代表着诗意。该设计尝试更好地解决太空旅行问题,同时富有思辨意义。

展览现场

《平行时空舱(系列)》作品背景设定在未来的空间站上,每段“平行时空舱”,分别就零重力条件下的太空种植、太空睡眠、太空疗愈、太空运动、太空卫生主题,展开跨学科的研究和设计创新。这些虚构的空间站舱体成为了一个个太空艺术的孵化器,为未来太空栖居提供了多元的思路。

展览现场

在“宇宙考古:时空探索”的展览中,我们穿梭于科技与艺术交织的奇妙世界,从古代的智慧结晶到现代的前沿探索,从浩瀚宇宙的神秘面纱到未来星际的无限遐想,让我们对宇宙的敬畏与好奇愈发深沉,让我们感受到科技与艺术融合带来的震撼与启迪。愿我们带着这份对宇宙的热爱与思考,继续在探索的道路上前行,追寻那138亿年前的第一束光,解锁更多未知的奥秘。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。