编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

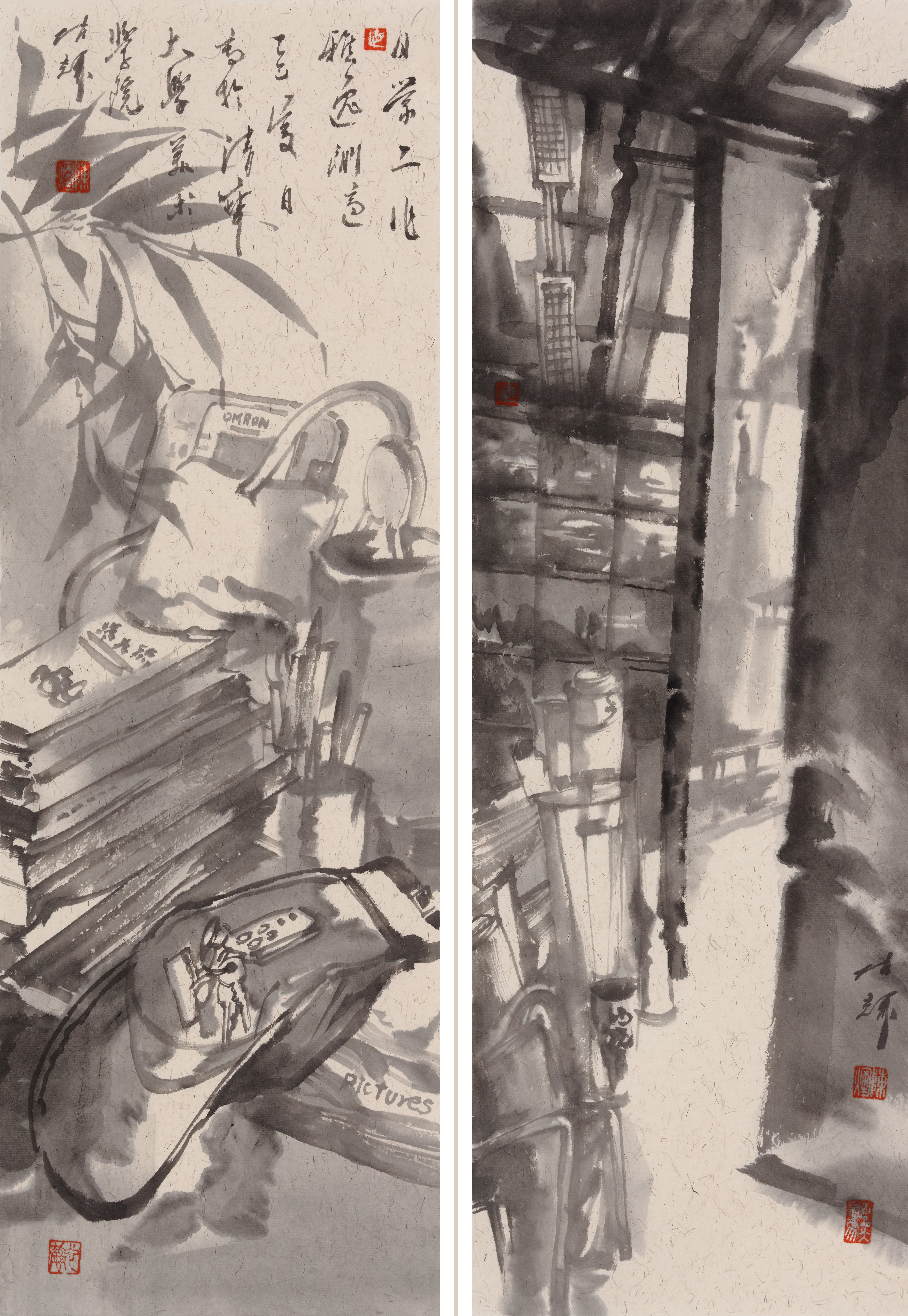

在清华大学美术学院工作室已度过了20个春秋。20年间的日日月月,岁岁往事犹如时空跨越的痕迹历历在目。与学生的教学对话、与同行的艺术探讨、与自己绘画状态的坚守,与闲适时品茗、阅读、听音乐的平常心态,皆成为了滋养创作的厚度与精度、在时光岁月的穿梭中交织叠幻、尽情抒写。以探索水墨语言在构建东方美学精神与当代艺术视觉张力的融合传承,在艺术想象与生活感悟的交汇中呈现出一种中国式的情怀述说与光影的神秘语境。

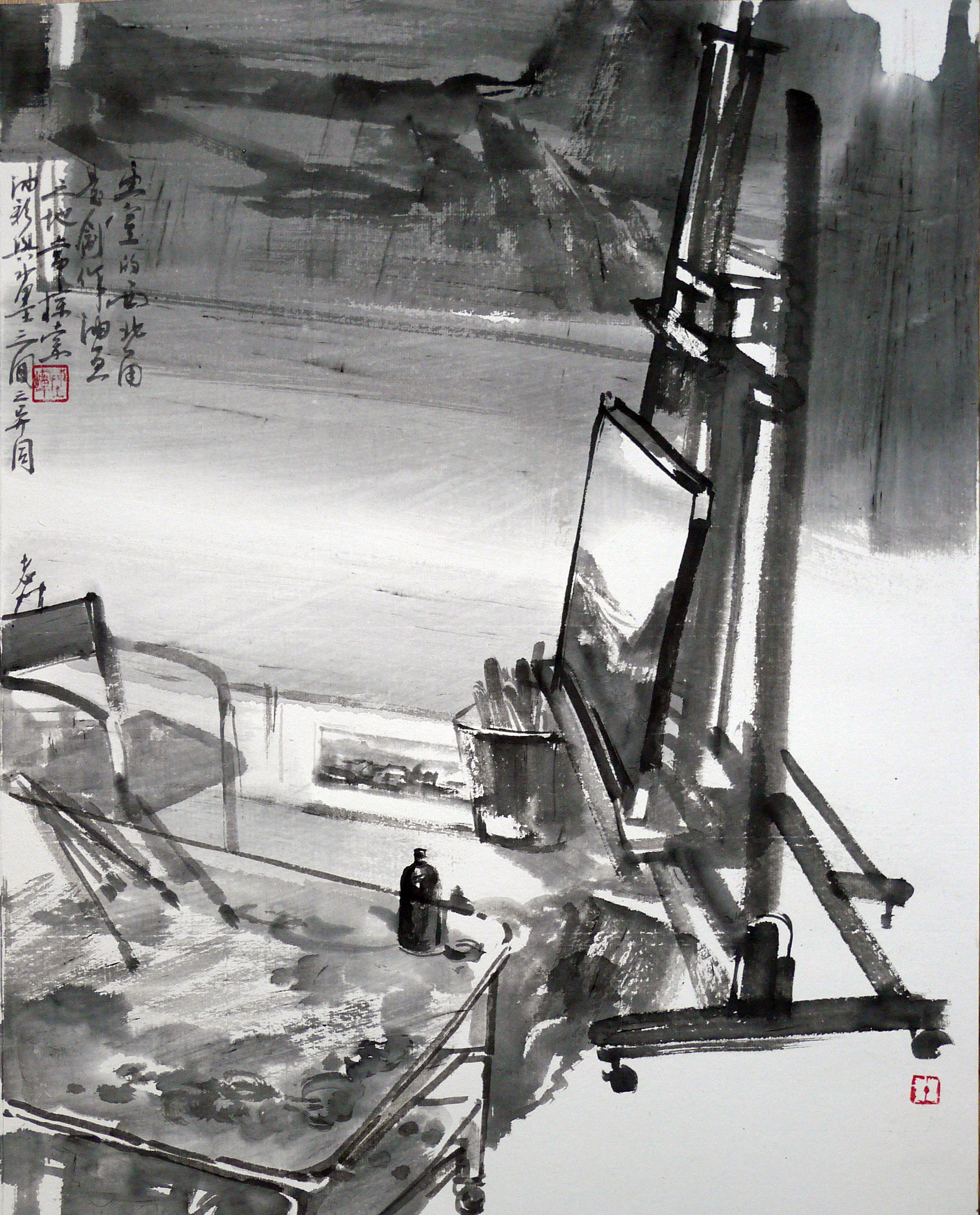

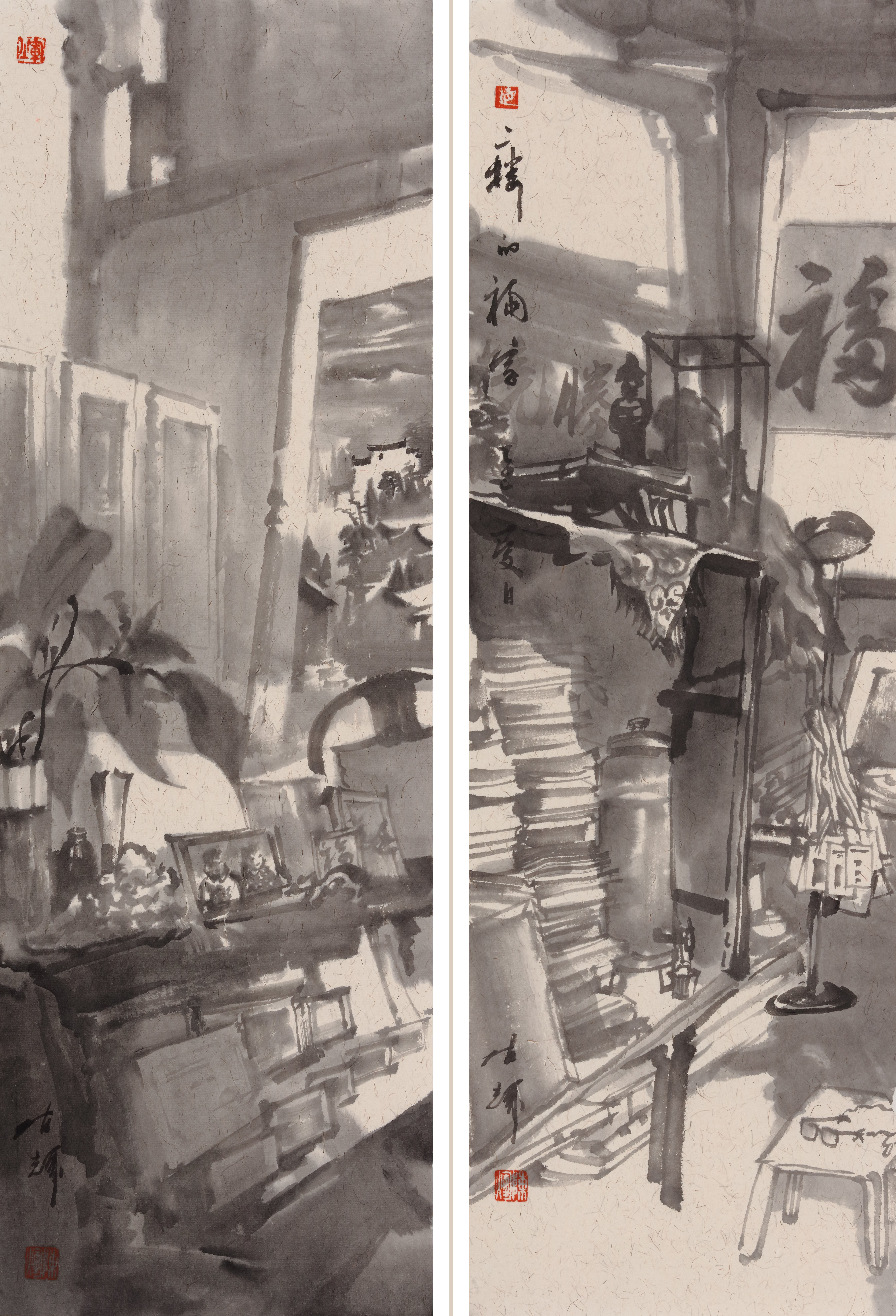

2005年的画室

2025年的画室

早晨来到画室,晨光透过二层朝北的大天窗洒落于画室,那是一道永恒均匀的光亮。以此天窗的光度我不需要再打开屋内的光源,一天在画室里的寄托开始了⋯⋯

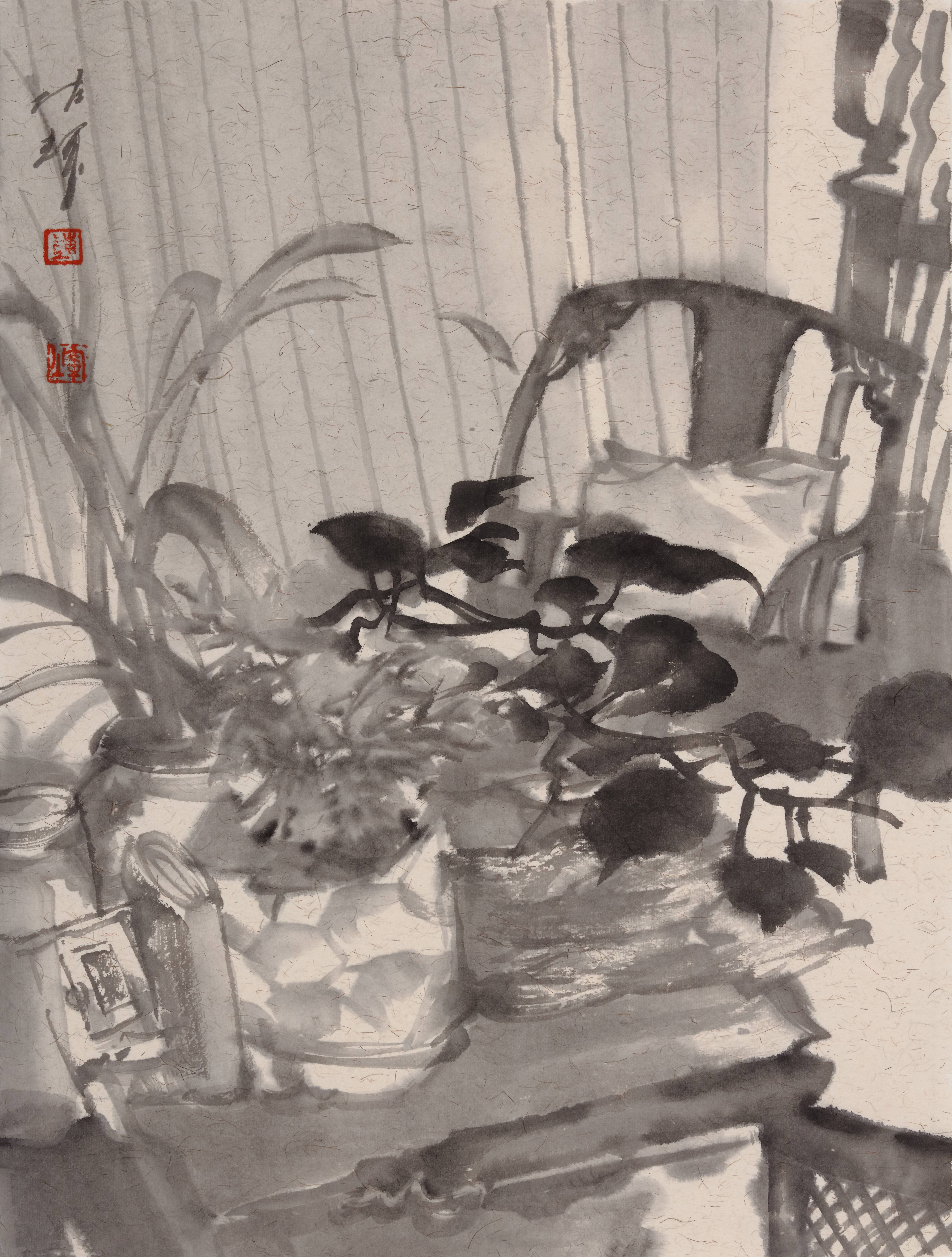

鸟语花香 40x50cm 2005年

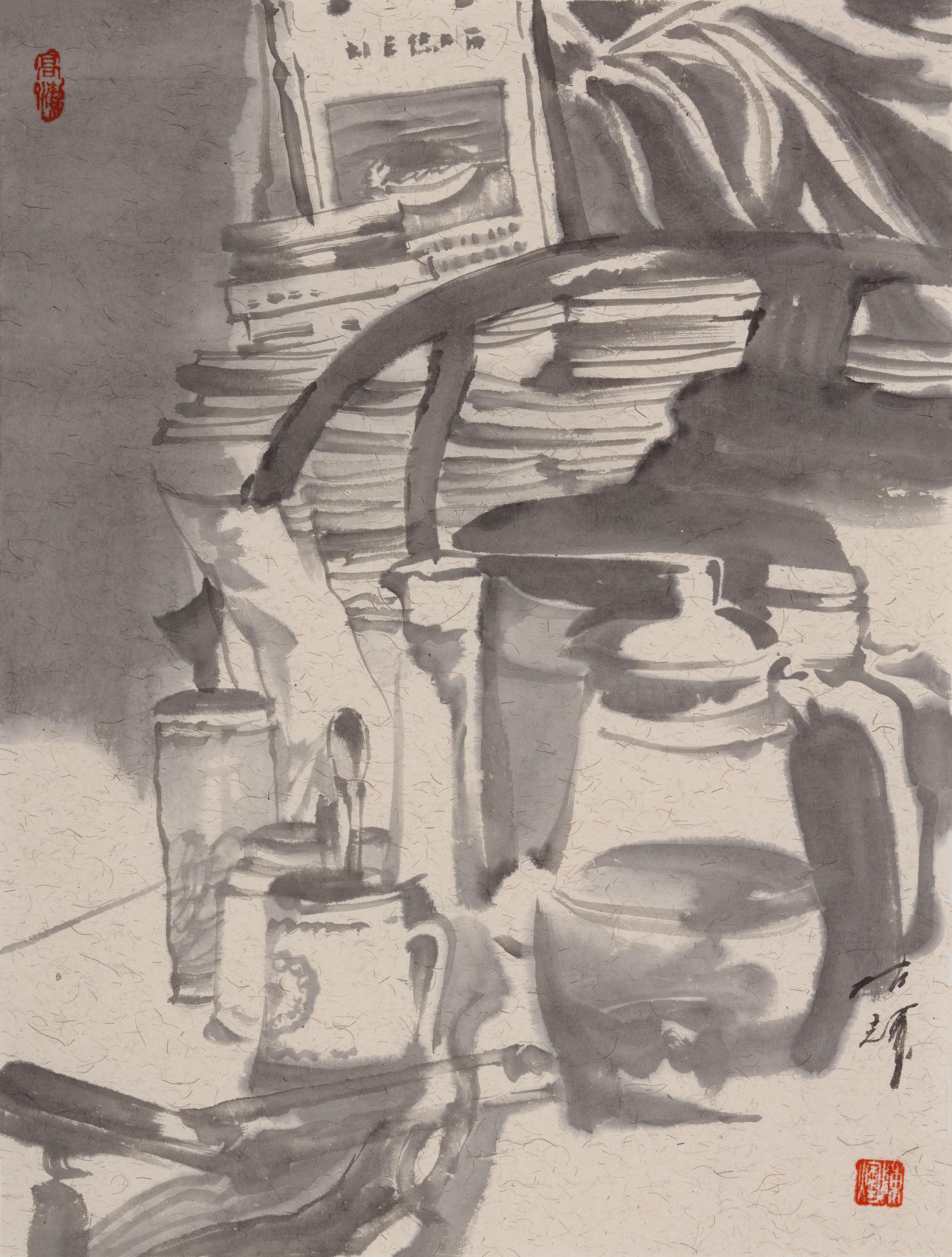

案头 40x50cm 2006年

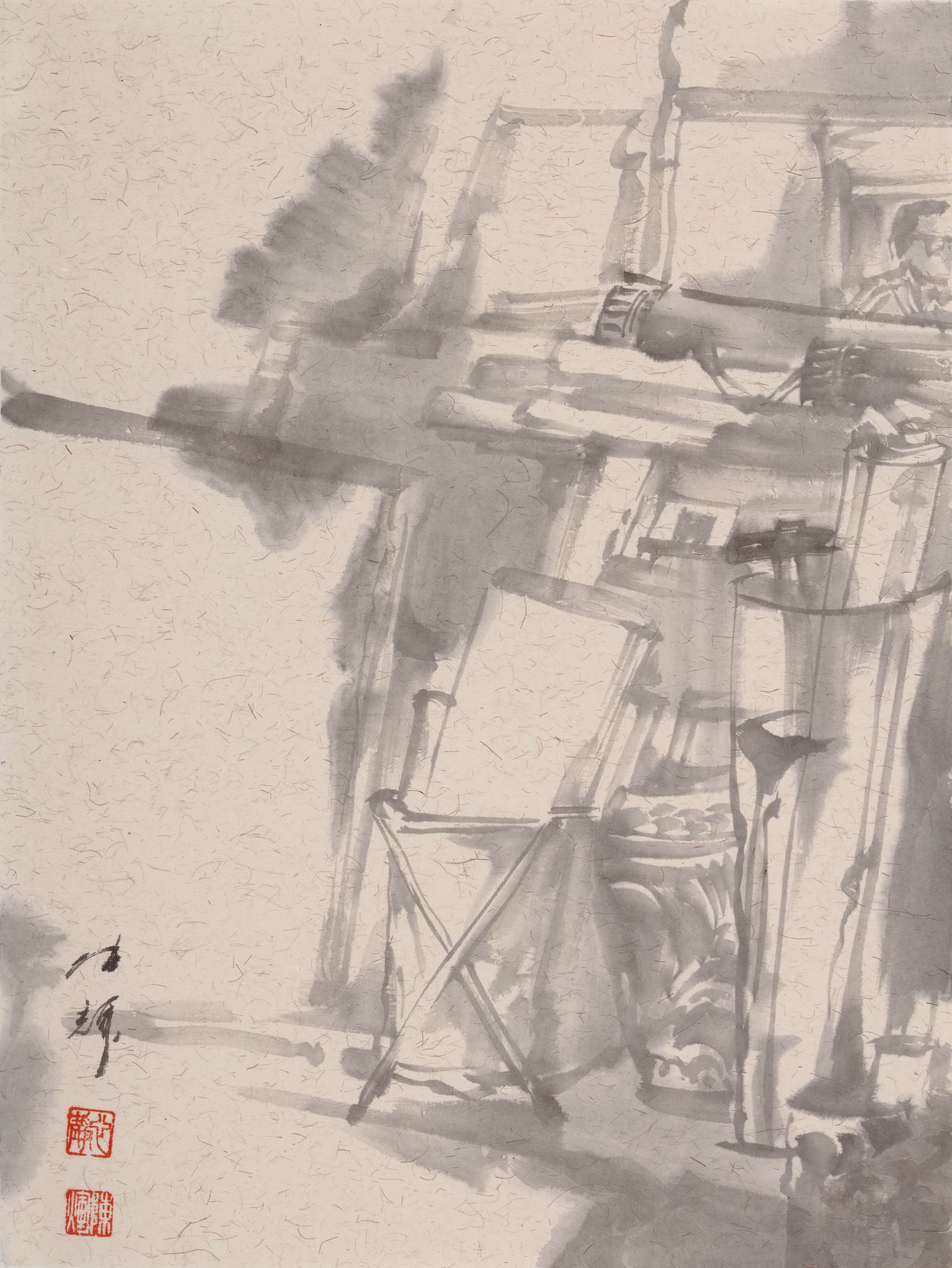

画室一隅 50x40cm 2007年

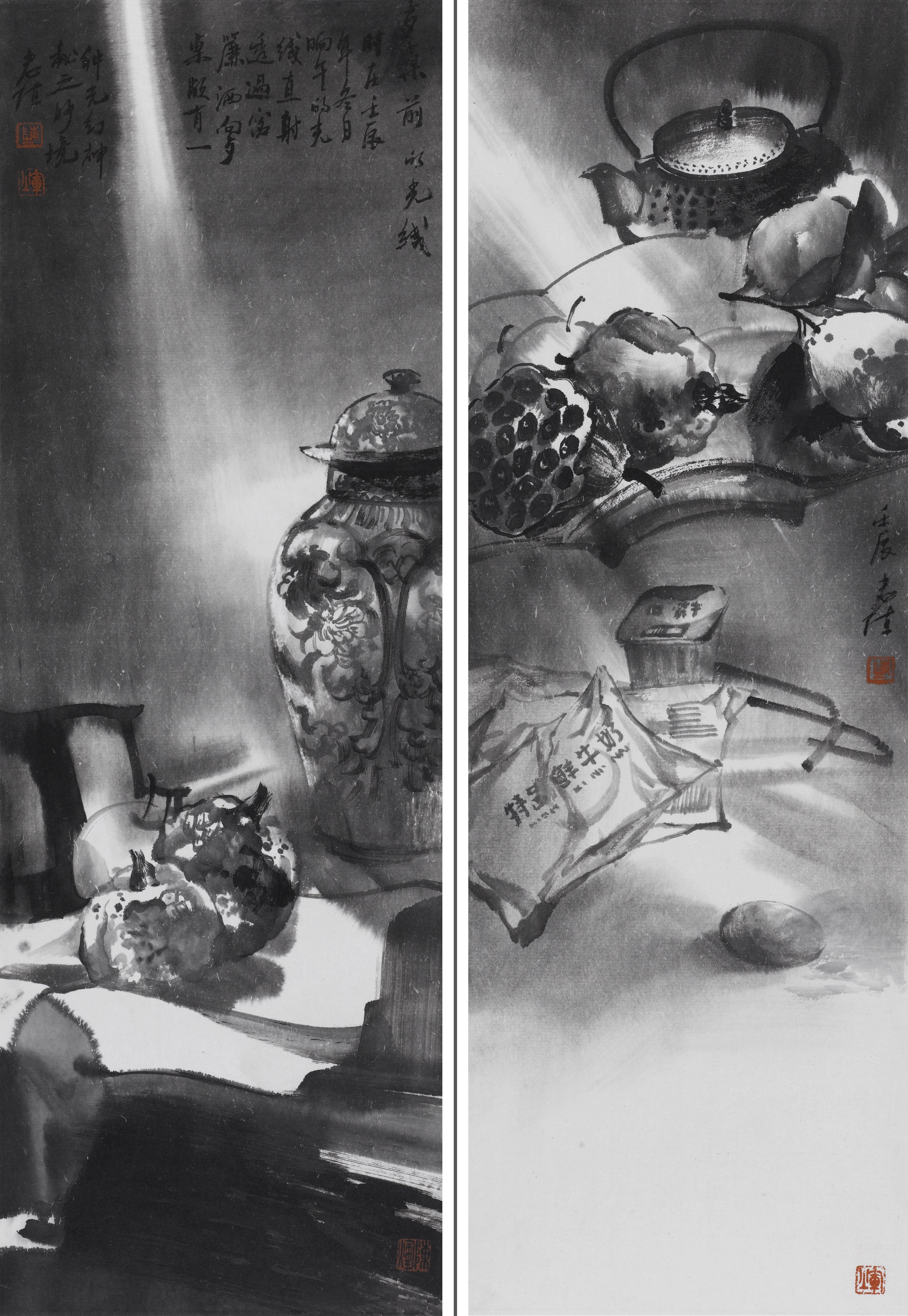

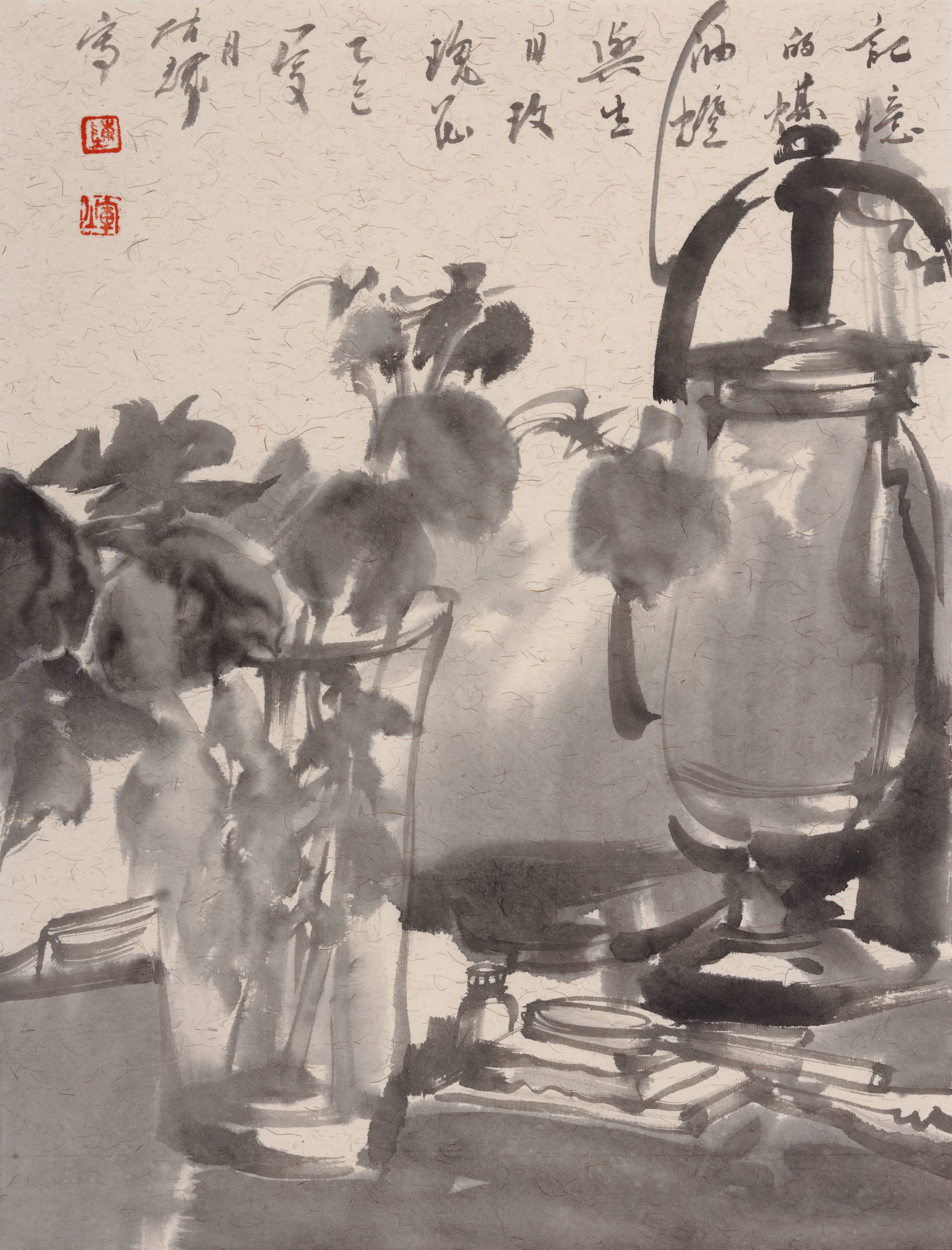

画室北窗总是洒进柔和的光线,半遮光的窗帘记录着朝暮流动的时间。在悬窗的周围摆放着茶台与靠椅,绿植与小物件。那是我与友人、同事、同学、访客品茗聊天谈事的地方。每当有人来时,石材质感的老茶海已氤氲起“自制鸡尾茶”浓郁的甜香。不同器皿中的茶粒与五味杂陈一同注入蒸汽壶中,任由蒸汽滴答的沸水浸闷壶中茶料的特别口味。茶汤注入到口杯的那一瞬间,仿佛已嗅到一股热气茶香,抿一口下去便回味甘甜、滋养心脾。这便构成了画室里最独特的奇妙趣味。

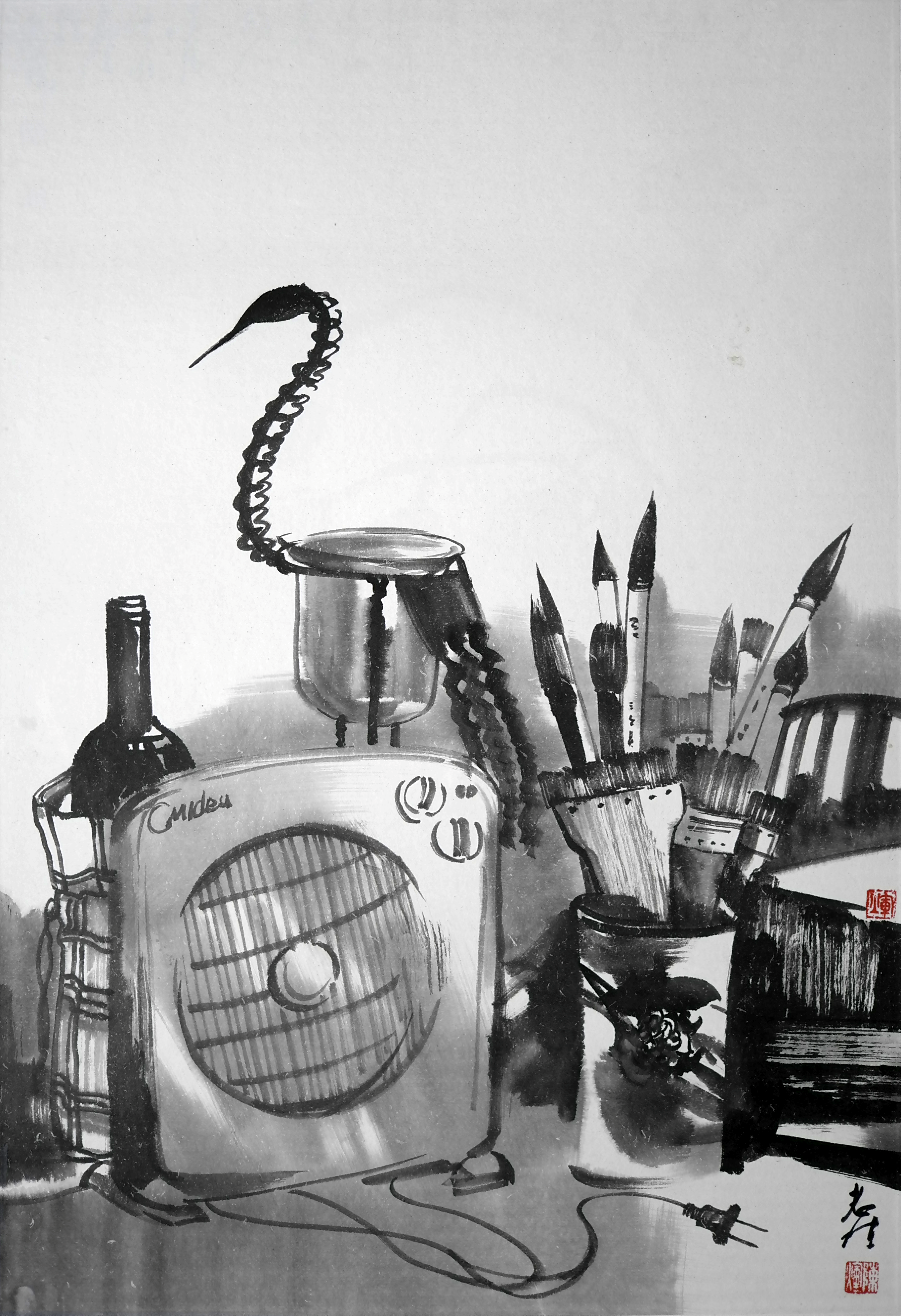

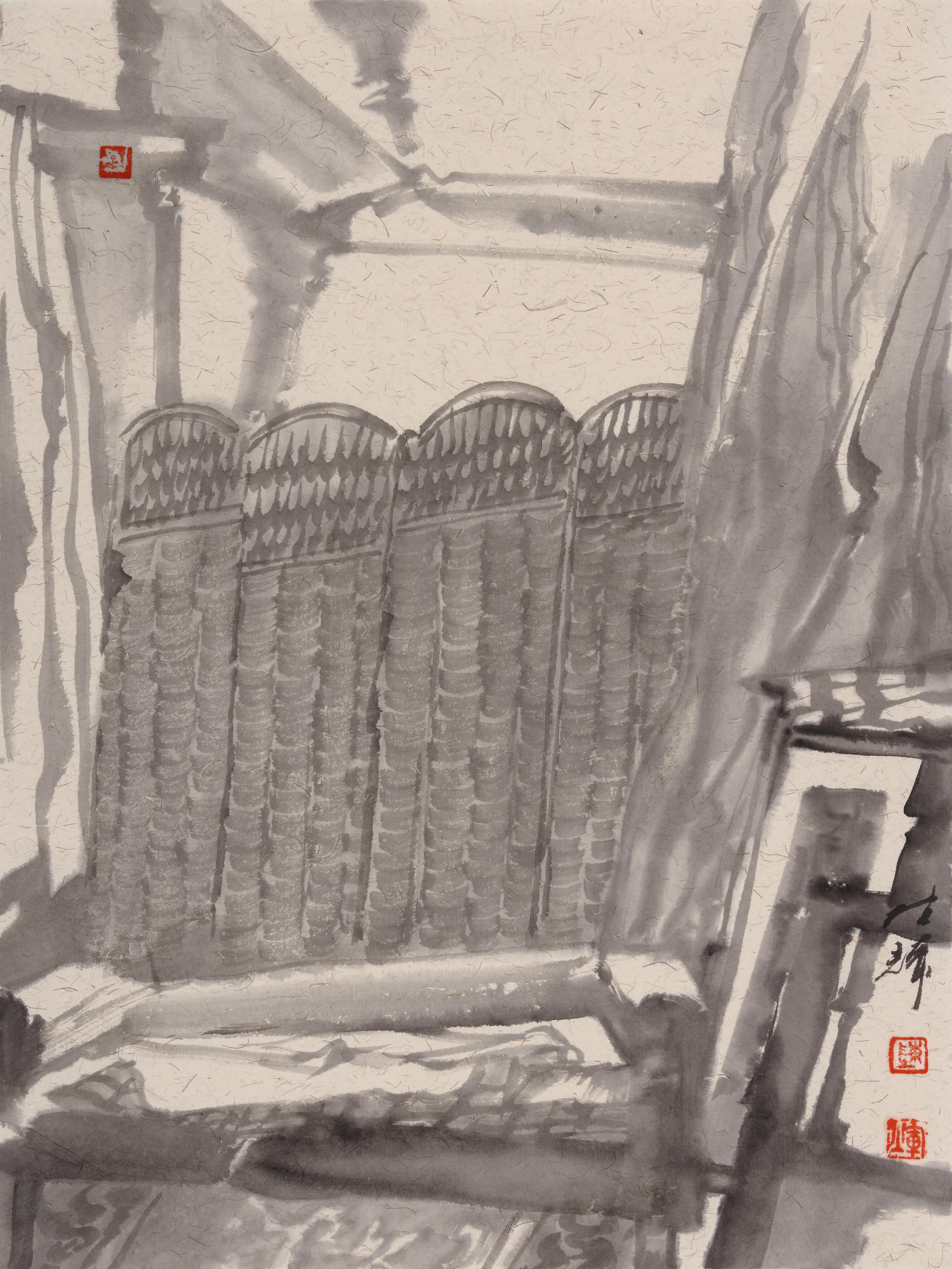

凉风 69x46cm 2009年

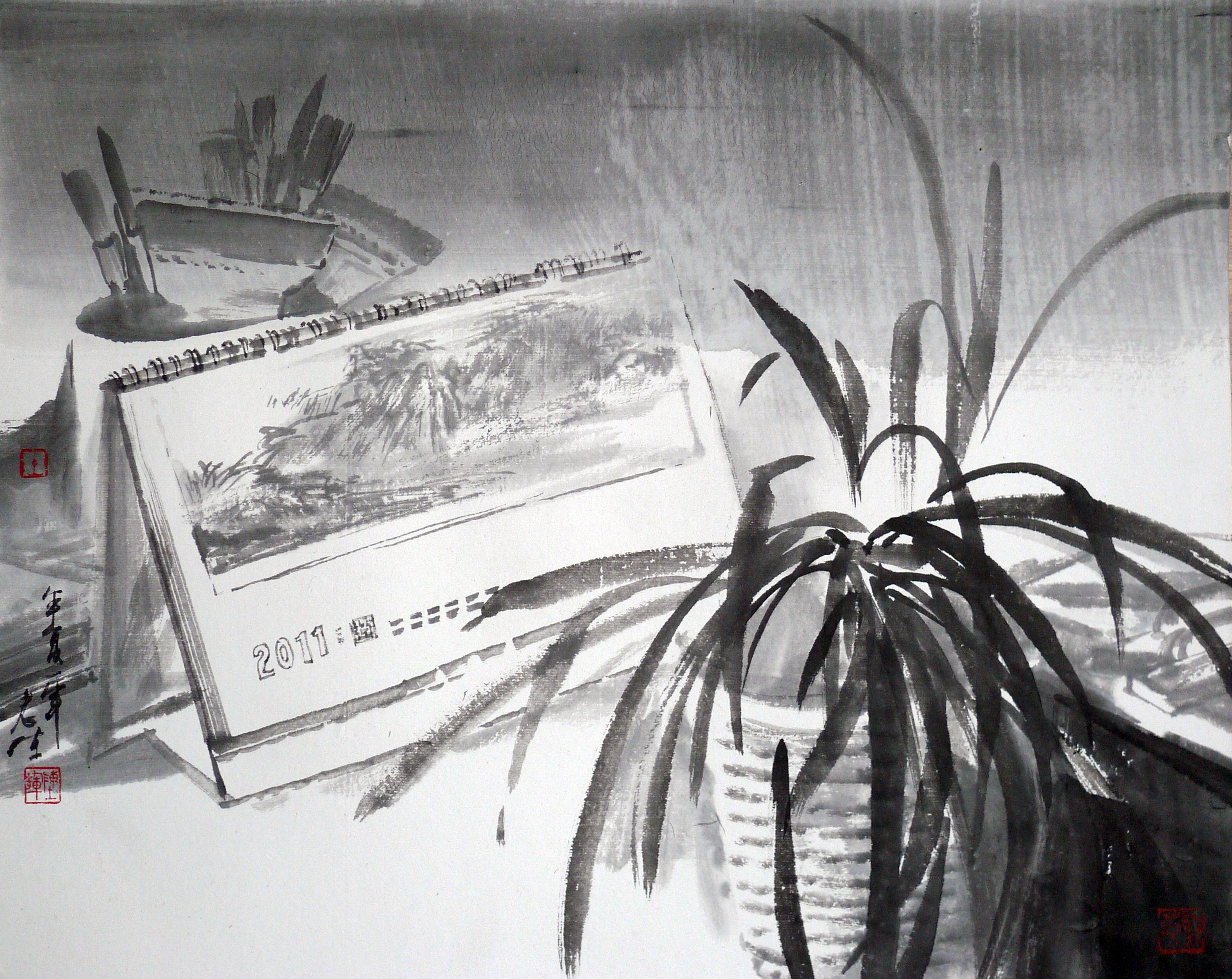

兰香何年 40x50cm 2011年

笔墨纸砚 34x34cm 2012年

多子富贵 69x25cm 营养配餐69x25cm 2012年

午后的画室最宜慢品细究。偶然会燃一小炷香,任由微烟弥香肆意流动于画室的空间。未干的墨迹在清烟中若隐若现,洗净笔砚、重坐茶席,迎来可爱的同学们,仿佛半日的时光早已被墨韵与茶香浸透⋯⋯艺术、教学、生活原就如杯中的茶汤,浓淡相宜,回甘悠长。我常跟学生讲,绘画是视觉艺术,多读传统经典、多看大师作品、多看自身优长,在艺术审美品味与格调的语境中无限放大自己艺术个性的张力,真正找到属于自己真实心源的艺术语言。与古人传统对话、与自然对话、与生活对话。在研究传统画理时不忘生活,在学习古人技法时不忘自己。既要耐得住寂寞,又要保持对艺术的敏锐感知。

民以食为天之三 34x47cm 2013年

读书品茗 47x34cm 2015年

中秋眷顾人 69x46cm 2016年

饮食文化 34x47cm 2018年

暮色的画室里,未完成的画作在暮色中显得温润柔和。这其间的创作状态中有无聊呆望的时段、有茶歇观画的闲适、有举笔不定的踌躇、有激情表现的瞬间、有得意忘我的心境、有失意烦闷的苦衷 ⋯⋯这些交织的状态与情绪是对艺术创作的守望,是生活方式的选择。我时常望着画板上的作品,那些在笔墨中流淌的时光,已将艺术的格体、教学的思路与生活的本味悄然酿成了生命里最醇厚的回甘。见证着我无数个凝神创作、教学相长与日常生活片段里的过往与经历⋯⋯

雕刻时光 45x34cm 2020年

书中有余香 45x34cm 2023年

晚间的画室亮着灯光,银白日光灯的光晕从百叶窗缝隙中溢出。那些被揉皱的宣纸里,那些被搁置未完成的半成品,以及还在进行的创作都刻录着原发的创意与构思的初衷,储存着万千未说尽的故事⋯⋯ 伴随着优雅熟悉的世界名曲,我在画室度过了一天的时光。画室的灯光仍固执地亮着,它是黑夜里独行的一叶孤舟,探寻着没有尽头梦想。墨汁在笔洗中晕开涟漪,泼墨写意中,大笔横扫间,心中的感动在宣纸上奔涌宣泄,经营的落墨处以形入画、相由心生。不经意的飞白却似月光洒落于寒江溪水。这一缕光亮如同画室的灯光一样烛火长明。

印章与画稿 69x25cm 靠椅前的物件 69x25cm 2025年

与豆豆作品同框 69x25cm 画室一角 69x25cm 2025年

记录岁月的画笔 69x25cm 茶歇片刻 69x25cm 2025年

艺术观察依靠的是直觉、直觉依靠的是情感、情感表达依靠的是精神、精神的支撑依靠的是灵魂。在画室里,时间不再是线性的刻度于消逝的光影,而是每一笔勾勒、每一次施墨、每一遍晕染所酿成的独属于画室的陈风雅韵——在时光叙事里探寻水墨艺术的传统美学精神与深邃悠远的画面意境。艺术从来不是孤立的存在,生活的每一个瞬间,都可能成为笔下的灵感源泉。艺术生长需要热爱与坚持的土壤。

画室日常 45x34cm 2025年

会客区一角 45x34cm 2025年

墙角 45x34cm 2025年

艺术创作需要有闲适松弛的空间,这是一种无形积累与创意孕育的萌芽,待以时日或可长出新芽,开花结果⋯⋯艺术教育需要因材施教,注重特色,培养想象力与创造力。创作不能有指标量化,它是一种自然状态下对感动的事物的激情表达。如是:无情时努力学习积累。有情时奋力画画创作。艺术需要沉淀的耐心,需要温润的光泽。

楼下的洗手池 69x25cm 安宁的日子 69x25cm 2025年

工作台前 69x25cm 莲开得子69x25cm 2025年

钢琴上的老照片 69x25cm 纳福69x25cm 2025年

常态 69x25cm 进门的角度 69x25cm 2025年

20年了,工作室不仅是艺术教育的空间,也是艺术创作与生活常态的场所。于此我在喧嚣中获取了纯粹与平静,在日复一日的重复中获得了对自我的认知。在没有创作灵感的平淡日子里,有音乐、读书、品茗、呆望消遣时光。

流动的光线 45x34cm 2025年

平静的日子 45x34cm 2025年

玫瑰花与油灯 45x34cm 2025年

午休 45x34cm 2025年

工作室里的每个角落都藏着过往的故事:墙角堆叠着画框与画稿记录着我艺术创作灵感与阵痛。工作台的毡面上深浅不一的墨跡沉淀着雕刻时光与岁月烙印。窗外四季朝暮与阳光风雨,见证着我学习与研究水墨艺术的过程与坎坷。在这里,曾为得意作品多画了一笔而后悔不已,也为激情迸发的灵感再现而得意忘形⋯⋯看着工作室的老旧物件与笔墨纸砚,回望这些年来经历与过往,一种与往日叙事的回眸依旧于眼前,难以忘怀。如今,铺满毡子的画板与斑驳的画案依旧在画室的老地方放着,一直延用至今。虽画笔工具更迭了无数,然墨香依旧,画作已旧貌换新颜⋯⋯

2012年的画室

2025年的画室

陈辉

2025夏至

艺术家介绍:

陈辉

1959年生于安徽合肥,1985年毕业于中央工艺美术学院,留校任教至今

现为清华大学美术学院教授,博士生导师

清华大学美术学院学术委员会副主任

吴冠中艺术研究中心副主任

张仃艺术研究中心研究员

中国国家画院研究员

中国美术家协会第九届理事

中国画学会理事

北京市高等艺术教育协会理事

全国高等美术教育书画学会理事

中国美术家协会中国画艺委会委员

北京市美术家协会中国画艺委会副主任

第11届、12届、13届全国美展评委

代表作品《中国文化》《皖南迷境异幻时》《卢沟桥之岁月》《中华瓷韵》《岁月之遗痕》《老院子的光线》《什刹海印象》等。在近30年的水墨艺术创作中,以其代表性的水墨语言诠释了极具中国本土意识的传统文化符号,构建了东方美学精神与当代艺术视觉张力的融合。在艺术直觉与生活感悟的汇通中,作品呈现出一种中国式的情怀述说与光影的神秘语境。开拓了中国画水墨艺术语言的新品种、新风貌。艺术风格与表现形式独具一格。

作品被中国国家博物馆、中国美术馆、中国国家大剧院、浙江美术馆、湖南美术馆、云南美术馆、关山月美术馆、四川成都现代美术馆,安徽宣纸博物馆、蒲华美术馆、株洲美术馆、盐城市美术馆、淮安市美术馆、张家港市美术馆、江苏省现代美术馆、苏州市美术馆、扬州市美术馆、江阴市美术馆、海澜美术馆、中国美术家协会、北京美术家协会、北京画院、北京荣宝斋、北京保利艺术博物馆、北京市政府、北京市文联、江苏国画院、美国MUSEUM OF ORIENTAL ARTS(MOA)博物馆等收藏。

个人艺术履历、作品及学术观点入编国家重点文献《中国现代美术史》。作品及论文发表于《美术》《美术观察》《文艺研究》《装饰》《国画家》《江苏画刊》《中国艺术》《收藏》《艺术收藏》《人民日报》《光明日报》《文艺报》《中国文化报》《美术报》等刊物和报纸上,出版多本学术专著及个人画集。中央电视台、中央教育台、北京电视台、湖南卫视台、山东电视台、广东电视台、收藏天下频道、台湾中视、美国爵硕大学纪录片摄制组分别对其水墨艺术创作及学术研究作了专题报道。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。