编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

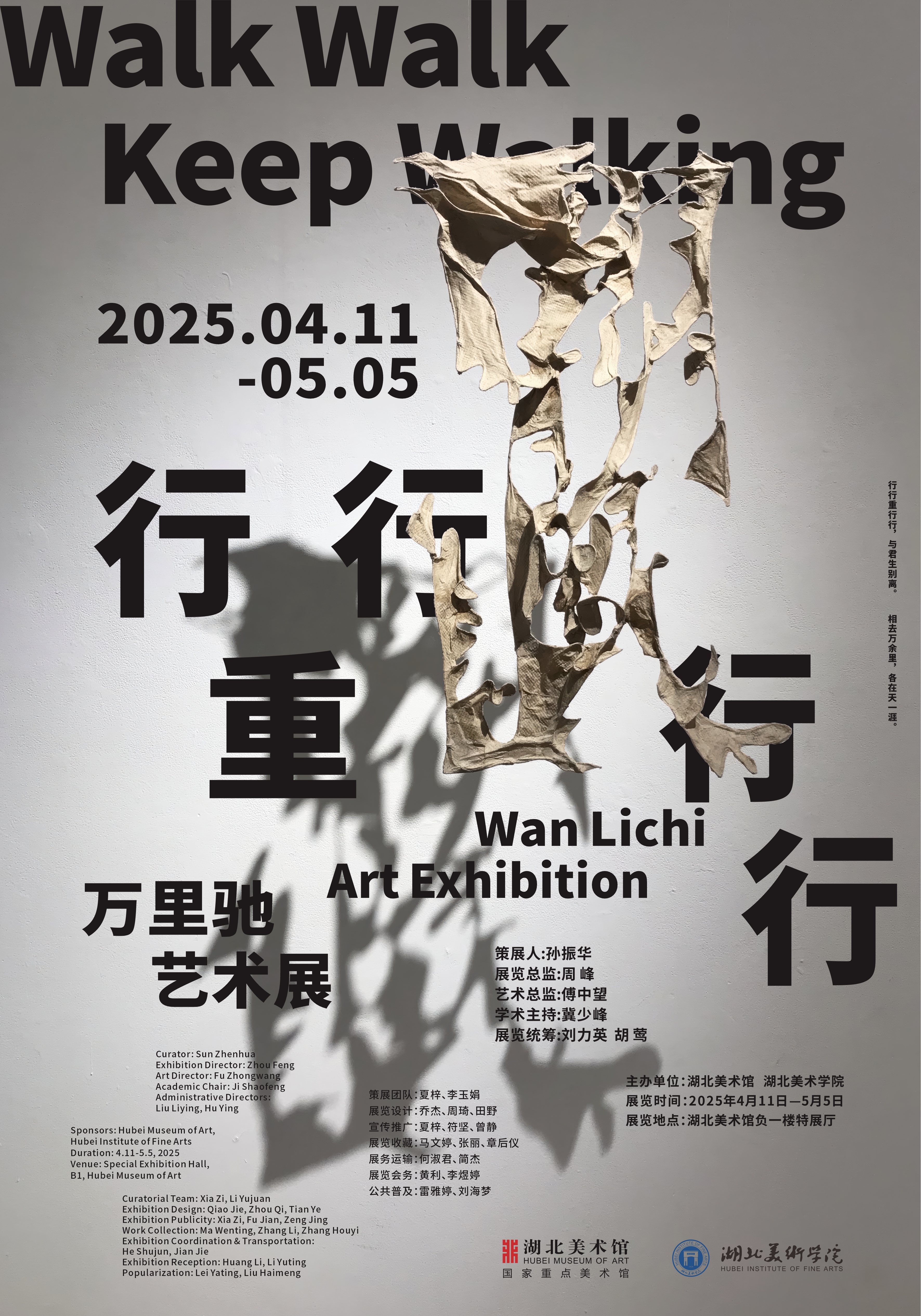

由湖北美术馆、湖北美术学院主办的展览“行行重行行——万里驰艺术展”将于2025年4月11日在湖北美术馆开展。本次展览共展出艺术家万里驰的重要作品及新作22余件。本次万里驰艺术展是湖北美术馆“学院空间”系列展之一。展览以“行行重行行”为主题,既是对艺术家万里驰名字的诗意解构,更隐喻了他独特的生命轨迹与艺术实践。作为一名骑行者和雕塑家,万里驰始终以身体力行的方式持续探索地理空间与精神维度的双重边界——从乡村到都市,从东方到西方,从现实境遇到抽象表达,他的创作与人生共同构成了一场永不停歇的精神跋涉。

展览筹备期间,策展人孙振华与艺术家万里驰进行对谈。在对谈中,万里驰回顾了自己的学艺之路,分享了他对艺术创作和教学的多角度认知,并介绍了目前的创作重点及未来计划。

对 谈

▇

“考了七年,考不上再考”

孙振华:能不能先聊一聊你的家庭,生长的环境?是怎么走到艺术这条路上来的?

万里驰:我是江西上饶余干县人。在一个不大的,类似一个半岛村子里长大,前后都是河。一条从上饶下来的河,从我们村穿过。我爸读了几年书,偶尔画一点画,这其实对我后来学艺术关系不是很大,但他喜欢看书,这对我有影响。

孙振华:你是怎么想到学艺术的呢?

万里驰:完全是偶然,读高一的时候,有个初中同学画画,我跟着去玩,学着画,画室老师觉得我画的比他好,让我也学。但家里不同意,我是到了高二正式开始学画。

孙振华:你为什么到了高二突然想到要考美术呢?

万里驰:为什么要考美术?有一个小插曲,我读高中的时候,有个初中同学在上饶读卫校,我去上饶找她玩,那时候我画着玩,也谈不上很爱好,写信的时候总是会画上一点,她觉得我可以考艺术,这是一个起因。还有是那个画室里的老师,他说学画不用学数学,我那个时候比较讨厌学数学;他还说画画可以出去玩,我就是喜欢出去玩,他说的这两点应该是更重要的原因。

孙振华:家里支持吗?

万里驰:不支持。我家的条件也不允许,下面还有三个妹妹,当时她们都在读初中或者小学。我爸妈希望我好好读书,那时我成绩还可以,能考上重点高中不容易,再努努力,考个好大学,这才是正道,负担也小。

孙振华:你在杭州参加考前班,谁办的?

万里驰:在好几个画室呆过,最开始是跟余晨星,他问我考什么?我说考雕塑,他觉得是个笑话,全画室的人都笑了。那个时候素描画得好的才去考雕塑,我是班上画得最差的,一个刚出来学画的人,画得又不好,还说要考雕塑,所以大家才哄堂大笑。当时我在老家算画得好的了,到了杭州好像就完全不行了。小学的时候,我在村子里成绩好,后来到了镇里读初中,就不怎么行了;后来在镇里读好了,到了县城读高中,又不咋的了。这个经历我一直是有的。我到杭州也是这样,但我进步很快,呆下来以后,时间长了就画得好多了。

孙振华:你在杭州学画,学费、生活费这些怎么解决呢?

万里驰:大部分还是家里给的。

孙振华:家里当时应该也是倾其所有了吧,底下有4个孩子啊!

万里驰:哎,后来我一直因为这个事,感到内疚。可我当时没这个意识,不是故意不想顾及他们,而是根本就没这个概念。在杭州的后面几年,只要有钱挣的地方,各种活我都去做。现在很多人送外卖,其实那个时候我就开始干了。

孙振华:你是一边打工,一边考学,一共考了几年呢?

万里驰:从95年开始考,考了七年,考不上再考,一直到2001年才考上。

孙振华:你在杭州铁了心要考雕塑系,心想一定要考上,是这样吧?

万里驰:是的,如果当时我要考别的学校或别的专业,可能会早一点上大学。但我一定要考国美的雕塑系。除了国美,我还考过广美和央美雕塑系,都是因为国美当年不招生。

孙振华:这是不是很能说明你的性格啊?比较执着,只要你认定了的事情,就一定要坚持做下去,一定要达到目的。这种性格在后来你骑车远行中也体现出来了,不放弃,不退缩。

万里驰:是吧,当我决定去做一件事情的时候,不会轻易改变。比较固执,或者说执着。考学的这七年,我一直在坚持,这中间我去过厦门,还有广州,还做过许鸿飞的助手;自己也办过培训班,教刚刚入门的学生。

孙振华:听到余晨星开你的玩笑,说你办考前班,结果你班上的学生考上了,你还没考上,有这回事吗?

万里驰:是有这么回事,跟我画过一段时间。因为我轴又笨,所以才考了那么多年。后面几年差不多专业都能通过,但我名次一直上不去,一般就是十几名,20名这样。我平时都是自己画,有活就出去打个零工挣钱,快考试了到画室集中画,也没钱交学费,老油条了,很多办画室的人已经很熟了。

孙振华:就是专业能过线,但排名不靠前,是吧?

万里驰:是的,以前只招八个人,大概发25张通知书,我19名,20名,21名,都考过,差不多是末尾了。考上的那一年排名最好,是13名。那年雕塑扩招,好像招了31还32个人,其中还有一个香港学生,一个日本学生。

孙振华:你这个考学经历还真的是很特别,这个事情背后是不是还说明,你的画法和思路跟学院的那种一板一眼的规矩和要求之间,天生就存在着冲突?不太合拍?

万里驰:那时候很多人都这样,很艰难,都自己画。我也是,喜欢琢磨,现在在工作室里做作品也是,有时候自信,有时候自卑,我觉得骨子里还是自卑的。

我考学考了这么久,没有人赞同,最后只有一个人赞同,就是我妈。她不认识字,总觉得吃了文化的亏,好歹是我自己愿意读,所以她就支持你。

孙振华:在她的认知里,只要你读书,这是正事,也是好事。

万里驰:是的,后来我妹妹们也支持。她们支持是因为我妈妈支持。她们觉得我在外面很辛苦,也很努力,也就没有意见。只是,她们认为别的学校也可以读,不一定非得上美院不可,她们别的不会讲,你想考就去考好了。

孙振华:坚持考了7年,后来考上了是什么感觉呢?

万里驰:开心肯定是开心的,总算圆了一个梦。也没别的感觉,有很多人问我为什么。

能坚持那么多年?其实我本人并不觉得这种坚持有什么特别,也不觉得有什么丢人,考不上那就考不上呗!即使考上了别的学校或别的专业,我还是会认为那就是失败。现在回过头来看,确实有点傻愣,有点莫名其妙,但当时就这么想的。

孙振华:你坚持考雕塑,是一种什么东西在吸引你呢?

万里驰:当时很多人讲,雕塑很赚钱啊。

孙振华:你当时是想着为了赚钱才考雕塑的吗?

万里驰:应该是,雕塑很赚钱,也很难考;我想,行,那就考这个好了。至于雕塑是什么?不是很清楚。考国美雕塑又不考泥塑,所以我当时并不懂什么是雕塑,我老家那边也没有人教雕塑。我2015年在西安认识杨剑平老师,才知道他老家也是江西余干的。我考上国美的时候,是我们县里面的第一个;哦,不对,应该是第二个,之前50年代有一个人考上了国美的国画系。

孙振华:也就是说,并不是雕塑本身有什么东西在吸引你,而是你自己跟自己较劲,它很难考,所以我就一定要把它考下来?

万里驰:开始不确定是否只想考雕塑,但后面肯定还是自己较劲。到现在,我那一届的同学中间,真正坚持在做作品的,还是挺少的;以前一起学画的那些人,最后做艺术的就更少。这说明我当年的坚持,还是有兴趣的,只是当时我没有那么明确地意识到。

▇

“对教学和雕塑都挺失望”

孙振华:你考上了雕塑系以后,对这个专业有了什么认识呢?在学习的过程中,你觉得雕塑这个学科和别的学科相比,个人有什么自己认知呢?

万里驰:真正考上进去之后,其实挺失望的。没想过其他专业,如果不是雕塑专业,大概率会挺难受的。考学期间我在96级插班进修过一年,感觉上还是在考前班。等我考上以后,第一年挺用功,因为终于考上了嘛,但后来感觉不是哪门回事,挺失望的。

孙振华:是对教学失望,还对雕塑本身失望?

万里驰:对教学和雕塑都挺失望。当你去追求一个东西的时候,感觉像是外面有一层膜,里面有你值得去追求,有比较神圣的东西,很憧憬。一旦当你进去以后,发现跟想象中的不是那么一回事,有的老师也挺狭隘,里面并没有什么很艺术、很理想的东西。这一层膜就被捅破了。那时候我就想,还是去挣点钱吧。所以我本科后来的大部分时间都是在办班或者接点小活挣钱,反而不想读书,到最后毕业,也没有拿到本科学位。

孙振华:什么原因,有课程挂科了还是怎样?

万里驰:我英语挂科了,其实之前总也考不上还有个原因就是英语不好。

孙振华:有没有这种可能呢?01年你考上大学以后,在雕塑系比起其他同学,你的素描或是泥塑头像和人体,按照学院的规范和要求,并不占优;如果这种状况一直延续的话,你慢慢就会对雕塑本身或者这种学习和训练方式感到厌倦。假如说你进去了以后,素描比别人画的好,头像比别人做的好,春风得意,会不会是另外一种结果呢?

万里驰:有这个可能。我们班当时光附中就保送了4个,基础都很好。我肯定画不过他们。但现在回过头来看,我觉得我画的也很好,很有激情,把人的特征和状态都画出来了。

孙振华:你不是像他们那样,科班训练出来的。你刚才说你在学习过程中,其实没有得到老师系统的指点,大部分时间你都是自己在摸索,自己在画。

万里驰:我会跟老师学,只是没有长期在一个画室里面按照他们的模式去画。大学也一样,大二、大三我都不怎么上课,把作业弄完就算了;过了这个阶段,后来进到工作室的时候,倒是很愿意做东西,积极性反而是最高的。

孙振华:我观察,在学生中有一种人适合比较程序化的训练,比较能接受学校教育中间那种规制性比较强的东西,比如很好完成老师布置的作业,一步步地做,最后按部就班,得到预想的结果。还有一种人呢,更加个人化,内心里不愿认同太多规范,不想被束缚,他学艺术,并不是想最后得到一个什么结果,而且通过艺术来释放自己,打开自己。所以,对教师而言,如何因材施教,照顾不同学生的个性很重要。

万里驰:在这个过程中,老师的包容和肯定很重要,这对学生作用是非常大的,我一直念念不忘的几个老师,最主要的是他们给了我肯定和鼓励,给了我自信。

孙振华:你在从事艺术的过程中,你觉得哪些人对你影响比较大啊?对你起到了重要作用?

万里驰:我觉得李秀勤老师对我影响比较大,我进了她的工作室之后,做了很多实验性的东西,发现她不是一个循规蹈矩的人,不怎么去抠细节,感觉压在心里的那些东西就被释放了,她让我变得自信。

聊得比较多的是樊小明老师,她像是一个智者,总让我的思路变得清晰起来。

在艺术上点醒我的是Jörg Bürkle,读研究生时期的德国老师。他对我的作品说了一句话,大意是:要相信你的选择,不要怀疑,它是对的。在你选择的时候就已经体现了你的智慧和判断,重要的是你要去实现,等着赞美吧!我隐约记得是这个意思。

对我影响大的还有一个是我大学同学。她对艺术的理解,对材料的使用和认识都很有一套;艺术感觉很好。很多时候,我要花很长时间去做一个东西,要琢磨很久很久,而她很快就想明白了,我怎么也想不到,脑子比较迟钝。

孙振华:她让你知道了什么叫艺术的灵性。

万里驰:对,以前很多画画的门道我是看不出来的,也不是很懂,是她让我慢慢明白了艺术是怎么回事。我现在使用纸浆也是受她影响。

孙振华:你考上雕塑系之后,对雕塑很失望,对教学很失望,后来又是怎样坚持下来的呢?

万里驰:就是Jörg Bürkle对我说的,要相信你的选择。他是理论课老师,主要讲艺术哲学,我把他其它话都忘了,这个话影响很大,点醒了我。所以我突然感觉到我还是要做艺术。

▇

“真正有智慧、有灵性的作品是很少的”

孙振华:你读研究生是哪个老师带的?是李秀勤吗?

万里驰:我本科在李老师的四工作室,研究生是在中德学院。中德学院也在南山路,跟雕塑楼挨着。我研究生导师是David Evison,柏林艺大的一个做钢铁雕塑的教授。杨劲松老师和张克端老师也给我们上过课。

孙振华:你从本科生到研究生,有什么变化吗?对雕塑的认识啊,在专业感情上啊,有没有什么变化?

万里驰:我觉得雕塑还是太局限了,我的创作方式方法都有很大的变化,在认识上变宽变大了;我对研究生阶段倒是比较认同,同学之间的感情也不错,常聊一些关于艺术的话题,就像回到了我考前时的那种感觉状态。

孙振华:你觉得研究生阶段的收获大不大?

万里驰:大,眼界和思维方式都被打开了,还有在人生选择上我已经决定了未来的方向,艺术创作也慢慢成为我的一种生活状态。这都得益于中德学院的教学方式。我德语不好,很烦上课。很多时候是晚上去教室,白天的时候他们来上课,我就回去睡觉。然后他们下课我就去做东西。但老师一点都不受影响,还是会很热情跟你聊作品,你告诉他想法,他会认真听你讲,跟你讨论、分析,好的讲,不好的也讲,很坦诚,很直接。研一的时候状况其实不好。实际上进入状态还是研二。

孙振华:你可能是属于那种类型的人,路子野,如果遇到不对路的人,会不喜欢你,遇到对路的,会很喜欢。因为你属于那种剑走偏锋的类型,不按常规出牌,不按常理做事。

万里驰:张克端老师也说过类似的话。其实我还是很守规则的,不是一个爱闹事的人,只是不太喜欢程式化的东西。

孙振华:有一次李秀勤老师来武汉,说到你,还是很欣赏的,觉得你跟别人不一样。她提到一件事,与创作有关,我忘了是什么作品,意思是,大家都反对,但她很支持。

万里驰:我不知道是不是指一个作品的创作?这种情况肯定不止一次。有一次,在九溪,我用笋衣去包树,包建筑。杭州有很多仿古建筑在竹林里,有竹子又有树,我觉得这里面很有意思,就把那个笋壳剥下来,把竹林里的建筑和树包起来让它们融为一体。当时有人举报,说这是破坏环境,但也有一些报纸报导这件事,说这个做法挺有意思,说是一个艺术行为作品,我为此还接受了好几波采访。后来公园不愿意担责,怕有人闹事就不允许做了。这个事情在系里也引起了议论,大部分是批评的态度,他们说这样会破坏树,但李老师是支持的。我觉得,这不是一个过分的行为啊?就把树包一下,不影响树的生长,对一个学生来说这是一个挺好的实践啊。

孙振华:你本科作品做的是什么?

万里驰:我做了一些笼子。我觉得世界上主要的几大文明,大都有一个很长的历史,这种文化都浓缩在建筑里,所以我把不同文明的象征做成鸟笼一样。做了国会大厦,议会大厦、清真寺、克里姆林宫等建筑,也包括我们的天安门,做成很多大小不一的鸟笼。

孙振华:你觉得这个作品做得好不好?

万里驰:不好。我觉得那就是看图说话。是来源于大四时做的关于空间与身体的一个课程作业。当时滨江有很多新盖的农民房很漂亮,我就做了一系列的那种房子,跟做鸟笼一样。可以养鸟的,下面还有托盘,是我拿真的鸟笼重新解构组装起来的。我觉得这个作业反而好一点,比后来的毕业创作好。

孙振华:到研究生阶段,你是不是在创作上真正上路了?

万里驰:在艺术上好像开了一点窍。我做了很多实验,实验会带着你往前走。

我整个本科阶段,都不是特别有状态,除了李老师,似乎没被肯定过。得到肯定还是在研究生阶段。我一直到今年研究生毕业15周年的时候,才知道我毕业拿的是Best master,是最好的成绩,以前我以为别人也和我一样,纯艺术里面,就我一个;设计专业还有一个,我是最高分。这大概是我整个大学生涯第一次也是唯一一次得到的奖励。

孙振华:你做什么得了高分?

万里驰:就是这个《躯体》,还有《瓶子》和《饭碗》一系列的作品。不是说这个作品怎么样,是他们会尊重你这个做法,而不是非得怎样做才行。当时读中德学院就想有个文凭,但后面我就想做作品,毕业的时候德语没过,学位没拿到,我当时想,拿不到就算了,反正我要当艺术家,没有也没关系。中德学院的院长杨修璟老师劝我,为什么不要学位?后来就专门学了一年的德语,考试过了才拿到的。晚了一年。

孙振华:作为一个以实践为主的雕塑家,你平时思考一些什么理论问题呢?比如你刚才说到你的毕业作品,说它像看图说话,就暗含了一个理论问题在里面,意思是,我们的艺术作品,不能太直白,像图解,像说明书,这也是一种创作态度。只是人们常常不会有意识地去梳理、总结罢了。问一个具体一点的问题,大家经常爱说雕塑的本体,说材料、空间、形体这些概念,你是怎么看的呢?

万里驰:其他人是怎么样的看法,我也不是特别清楚,我的理解是,任何事物都可以成为你的创作材料,艺术材料不是创造,是使用和发现,引用我同学的话“你可以倾听材料的声音。”说到空间,任何作品都有其特定的空间,空间的大小给人的张力、场域都是不一样的,也决定了观者的观看方式。我自己没有特别的理论支撑,比较关注当下人的生存状态,这也是我回过头来看我之前的作品发现的。

孙振华:还有,到现在为止我们学校的训练都还是以具象为主,到了研究生,甚至到了博士阶段,都还要去做人体;反过来,你为什么不去做具象雕塑?不做主题性、情节性的作品呢?你做什么,不做什么,这其实就是态度。那你为什么要选择你现在这样的方式呢?

万里驰:很具象的或主题性的会限制你的表达。很多时候通过材料、象征、或者一个结构关系,就可以达到目的,不一定非要把这个东西塑造出来。你可以是具象的也可以是意象的,方法很多。我选择这种方式是因为这样我会更自由一点;也有可能跟我造型能力有关等等。我觉得我的造型能力足够应付我当下的创作要求,其它多余的东西对于我来说,没有什么吸引力。没兴趣,就不会去琢磨。

孙振华:你现在比较喜欢的艺术家是哪种类型?在你心目中,当代艺术也好,雕塑也好,你比较喜欢的是哪种人和哪种作品方式?

万里驰:我比较喜欢的一个艺术家叫Robert Gober,他的材料运用很有质感,作品对人性方面的挖掘很深,看了会很有触动。Tony Cragg的我也喜欢。

孙振华:国内的艺术家呢?

万里驰:李秀勤老师的;还有王强老师的作品。年轻一点的,梁硕的作品我也很喜欢。

孙振华:你不喜欢什么样的作品?

万里驰:我不太喜欢很繁复的、艳俗的、表里不一的作品;还有呢,就是那些故弄玄虚没有亲近感的作品,也很难喜欢。我觉得艺术家首先得真诚,但有些艺术家感觉就很狡诈,讲的天花乱坠、神乎其神跟他自己实际做法并不一致。

孙振华:也就是说你在看作品的时候,还是喜欢那种能够打动你,能够和你在精神上产生共鸣,能够和它共情的作品,是吧?

万里驰:嗯,这是最喜欢的。好的东西,还是有共性的。当然,真正有智慧,有灵性的作品其实还是很少的。

▇

“雕塑教育的方法一定要变”

孙振华:你过去老师上课,你常常不去,你现在也当老师了,学生如果不来上课,那你会不会火大呢?

万里驰:不会,我上课从来不点名,他不来就不来。

孙振华:呵呵,“己所不欲,勿施于人。”

万里驰:对,我不喜欢打卡式的教育,你有事可以不来,你去跟办公室请假,我不需要。我会跟学生说明这一点。上课并不意味着一定要待在教室里听你讲,我觉得交流很重要,正所谓教学相长。我喜欢跟学生交流,跟学生一起解决问题。

孙振华:你这种教学理念和做法,更适合国外的那种开放式的教学,不一定很适合国内现有的状态。好的大学的教育、应该是开放式、启发式的教学,让每个人的个性都得到尊重和发挥。我们现在教育往往管得太多,限制太多,要求太多,看起来好像训练很全面,其实可能是在束缚他。

万里驰:我们目前教育的问题就是这样,要么管的太死,要么不管。但这个尺度在哪里?哪些东西属于该管的,哪些属于不该管的,很难把握。

孙振华:你现在带学生、研究生,你觉得对一个学雕塑的学生来讲,什么东西最重要?是基础训练、造型能力?还是思想的活跃,观念的犀利?还是个人内心的那种丰富的感受,他的生活经验?在这些因素中,什么最重要?以你的教学体会,怎样的训练才是最好的。

万里驰:艺术本应该出于爱好,但现在很多学生选择艺术并非出于爱好。在当下的教育体制里,学生的思想观念和生活经验太过雷同,难有异样;AI数字技术出来后,对当代艺术来说本没有那么重要基础训练和造型能力就更不重要了;我个人认为对一个雕塑系的学生来说,我觉得重要的动手能力,然后是坚持,在这个之上的则是灵性。但灵性这个东西,更多是天生的,你得持续实践,否则很容易消失。

孙振华:具体在雕塑教学上,在课程设置,评价标准这些方面,你有什么看法?

万里驰:教学需要一个导向,这些年的明天雕塑展,曾竹韶奖,其实就是一个标杆,它们的导向性非常强,对学生影响很大。还有一个我觉得可能是对学生冲击最大的,就是互联网。由此,我觉得应该以此作为参照,思考我们的课程设置问题。

首先,不需要有那么长的时间来做基础训练,至少不是每学生都需要。如果有人他想在人体塑造上精进。他可以继续深入。

其次,雕塑系的课程有很多是相似的,我觉得不是每门课都必须上,可以把同类课放在一起,让学生选择。同类课可以通过同学相互之间来了解学习的过程,如果重复太多了,很多学生没有时间,也没有激情。

我觉得应该更早分工作室,打通本科与研究生的界限,更早去接触各个导师,确定方向。另外,现在各个美院都有基础部,学生一来就归到基础部,他对系部,对专业都很陌生,没有认同感,学习也没有针对性,课程设置也有重复甚至有冲突,我觉得这是不应该的。

最后,然后我认为对网络、数字、ai的学习和应用应该要大力加强。现在各种软件,AI技术出来以后,很多东西都可以替代了,学生从网上学习到不同方面知识的能力远比在学校老师哪里要多得多,也好得多。另一方面,现在都是女生多,雕塑大多又重又笨,她们可能没兴趣,如果把精巧的手工类课程引入进来,可能会受欢迎。总体上,我们的课程结构要再细分出更多相关的方向。

孙振华:你对于雕塑行业的未来是怎么看的?是乐观,还是悲观;未来有戏还是没戏?

万里驰:对未来,我倒是没有那么悲观吧。雕塑这个行业一定是可以存在的,但是雕塑教育的方法一定要变。事在人为,如果继续沿用现在的做法,肯定是悲观的。 现在的人其实是很孤独的,人一孤独,就需要一个东西来安宁慰藉或一个活动来转移注意力,让人静下心来,给人内心的安宁。动手能力是雕塑专业的强项啊!所以,我觉得这个方向如果把控得好,还会的有更大拓展,比现有的要大得多。

▇

“在骑车的路上修行”

孙振华:下面再聊一下你生活方面的事情吧。在外界,你知名度比较高的是自行车骑行,那你就说说骑车旅行是什么时候开始的?大概有哪些骑行经历?

万里驰:对旅行我很早就很喜欢,当年余纯顺还在的时候,我很仰慕他。以前《辽宁青年》杂志还报道了一个人,忘了叫什么名字了,他穿解放鞋徒步全中国,看了他的报道我也特别感动。后来过了一两年,我得知余纯顺在罗布泊遇难得消息,特别难受。

孙振华:前些年我们自驾到过罗布泊无人区,看了余纯顺墓。作为一代探险家,他应该影响了很多人,他的墓前,有人们祭奠的物品,供一些酒啊什么的,经常有人去。

万里驰:是吗?我一直还没去过。他的书我很早就读过,还买了好几本送人,我骑自行车去了西藏、尼泊尔,就是受到他的影响。

孙振华:那是哪一年?

万里驰:2013年,做骑行的计划和准备已经很多年了。

孙振华:那次是一个人?

万里驰:是的,一个人,那次我从武汉开始,穿过西藏,一直骑到了加德满都;后来,环过台湾岛;还在欧洲骑了一圈;我还从丹东开始,沿着边境线骑,后来到了满洲里。都是一个人。

孙振华:那是沿着中俄边境线骑吧?我们自驾也走过这条线。

万里驰:是,不过我去的那一年发洪水,骑到黑瞎子岛,洪水上来,过不去了。只能搭车。对骑车的人来讲,只要你上了车,骑行的意义就没有了。搭车以后我就不骑了,当时就把车卖掉了。车卖了后,开始徒步,每天徒个几十公里,横穿大兴安岭、呼伦贝尔草原,然后到满洲里结束。

孙振华:这么说起来,行程中应该收获了很多故事吧?

万里驰:嗯,我觉得更多是获得体验。

孙振华:你在骑车过程中有没有绝望的时刻,让你印象深刻,感觉真是一点办法都没有了。

万里驰:我骑车好像还没绝望过。

孙振华:困难还是有吧,比如碰到了不友好的人,刻意为难你?或者车在半路上坏了,出事故了?

万里驰:那是有的。先说遇到不友好的人吧。有一次在路途中,到了当天的目的地,当时一身汗,很累,停下来想去找住的地方。有个人把我带到了一个旅馆。房间实在是太小、有股难闻的气味,厕所一样的,里面还没有洗手间,不能洗澡,我说不能洗澡不能住。他就开始大骂,用很难听的话骂我。我跟他解释,他就动手打过来,我躲了;他又踢一脚,没有躲住,就被他踹了一脚。当时我就盯着他看,他还要打的时候,我就说,可以了,不要太过分,我一直在忍。当时头脑里就想,余纯顺也碰到过这样的情况,不能在阴沟里翻船,出来的目的是什么?没必要跟这种人计较。我觉得那是在骑车的路上修行。

孙振华:你有没有学过什么武术啊,防身术啊这些?

万里驰:小时候喜欢玩,但是没正式学过。小时候刚好是少林寺流行,如果真要打架,跟差不多的人比,我骨骼比较粗,又喜欢运动,相对来说会占一点优势。再回到您刚才的问题,我骑车也出过事故,带给我的是生死体验,差一点就没命了。

孙振华:那是在哪里?

万里驰:在西藏,那天爬的山被人称为“绝爬山”,其实它的名字叫觉巴山,因为太难爬了,驴友们才起了这个名字,有50多公里,一直在往上爬,爬了一天,发现下面还是那个镇子,确实让人绝望。下山的时候,山上掉下来一块石头,躲不及,车就砸翻了、整个翻了一个跟斗,我整个手掌撑地,手摔断了,完全淤青变黑了,脚也崴到了;万幸的是头盔没有摔碎,才没有死,我以为当时会摔死的。这个时候,我的灯车又没电了,没有灯,下坡不敢骑,只能推着走。那时手机还有一点点微弱的光,下去起码还有二十公里,走了几公里,就完全没有光亮了。没有灯,来往的车很难看到你,路很窄,下面就怒江,如果对面来一辆车,一不小心你就会没命了。当时很怕被车撞了,非常恐惧,因为恐惧完全忘记了疼痛。当时,我左手已经骨移,就是骨头已经撑开了。

孙振华:那手伤你是怎么处理的?需要打绷带呀?

万里驰:自己包,我在上面谁帮我?自己绑自己包。那天我走下山到营地的时候,已经后半夜了,凌晨2点时候,有个骑友帮我重新包扎了一下,第二天早上找了一个卫生所,有个游医,帮我正骨,包扎好。

孙振华:没有后遗症?

万里驰:有啊,现在还有,我现在手动起来还能听到声音,骨头撑开了,当时没有石膏固定、没有药、也没有好好休息。

孙振华:真是不容易,像我们这些没有骑行经历的人,很难想象那些困难,例如,车坏了怎么办?

万里驰:自己修啊,考学之前,我靠修车生活过。

孙振华:骑车走山路,可能动不动就把车胎扎破了?

万里驰:补胎是挺简单的,也是经常发生的,只要不是出那种大的意外,没办法找到配件,一般的都没问题。

孙振华:还有睡觉的问题,不是沿途都有营地的。

万里驰:没有旅馆的话就扎营,随车带着帐篷和睡袋,找个相对隐蔽的地方就可以安营扎寨。

孙振华:那还是很艰苦啊,比如说有什么蛇啊、虫啊这些东西?

万里驰:高原没有蛇,在东北和意大利碰到几次。

孙振华:万一碰到了野生动物呢,是不是也很担心?

万里驰:我怕人,不怕动物。动物其实是怕人的,我本人也怕人,我在城市里其实不喜欢骑车。

孙振华:你有高原反应吗?像高山缺氧这些都能适应?

万里驰:我没有高反,有一天连续爬了两座海拔5000多米的山也没有反应,那是在后藏,过了拉萨以后。

孙振华:听你聊了这些,对骑行生活稍微有了一些了解,那这么艰苦的事情,你乐此不疲,一定是骑行给你带来了特别的快感?

万里驰:快感?我不知道是不是指人极度疲惫,或者长时间坚守以后所带来的那种释放和轻松?我的体会,有些时候人是会自己感动自己的。我喜欢路上没人,只有自己的那种感觉。不清楚这是不是跟自己的成长环境有关。我小时候在农村,村里人都认识,无拘无束,很自在。后来到了城市,很多陌生人,半生半熟的人,就变得很谨慎。我在荒野中,方圆几十公里,没有人,一点都不怕,我觉得很兴奋、很舒服。但我有点怕黑,在树林里、山洞里、还有晚上有时候也怕,怕的时候我就自言自语,就唱歌,瞎唱,东一句西一句。人在那个时候又放松又很警觉,我很享受这个。

孙振华:骑行跟艺术有没有一定关系?

万里驰:有关系,骑车看起来是在玩,其实是在思考,我在路上骑车,可能什么都没想、也可能什么都想了。只要没有熟人,在路上哪怕什么都不做,就躺在那里,盯着远方,就很有意思;跟当地人、陌生人对话、聊天,也非常放松。

骑车还能给我带来各种各样的启示。比如我们每天骑车,大概骑个100到150公里,刚好呢,是一个县城的距离,从这个县到另外一个县,它的风俗、语言、习惯相差不是太多,比较接近,但很奇怪,你慢慢过去、慢慢过去,它的地形地貌一直在变,你骑行的过程,是一个慢慢适应的过程。当我骑到尼泊尔的时候,没有感觉到有什么特别的意外。实际上,尼泊尔和武汉,完全是两个世界。

孙振华:也就是说,逐步接近的的过程,会慢慢消弥那种巨大的差异。

万里驰:是的,我对这种感觉很着迷。骑车还有一个特点,是很融入当地的,开车自驾不是。开车的时候,别人在外面,你在车里面,是有安全边界的。车辆等于是个安全的屏障空间。骑车就不同,你跟人家是一样的,甚至你自己还处在一个弱势的状态,如果对方也处在一个自然的状态,这样你就很容易融入对方,所以在骑车的路上,很容易让别人接受。

孙振华:骑行的过程中会不会碰到同路人一起骑一段的情况?

万里驰:方向一致的话,会骑一段的。不过,因为每个人习惯不一样,目标也不一样,不会太长。随缘。

孙振华:骑行的人在路上相遇,彼此都很友好吧?

万里驰:对,很友好,最关键的问题是,他会带来对面的路况信息。然后,再聊聊是从哪里出发的什么,大部分是这样的,很直接。如果兴趣相投,刚好到了饭点,大家也会坐下来,一起吃一顿,甚至喝一杯。

孙振华:对,我想问的还有吃饭的问题,吃饭经常是怎么解决的,要带干粮吗?还是有什么别的?

万里驰:带干粮,还有带小煤气罐,小锅子等等,有时会自己煮东西吃。

孙振华:我觉得对你而言,骑行跟艺术之间还是很契合,很匹配的,跟你的个性也很搭。骑行的时候,你找到了一种自由的感觉,在旷野里,感觉天地之间,只有你一个人,一切都由你自己来主宰,这种快感也许是没有骑行经验的人领略不到的。那是一种独往独来,与风云并驱的状态,是一种内心真正打开、完全解放了的状态。

万里驰:嗯,有一次泡温泉的体验就是这样。那是在理塘过去一点,在理塘到巴塘之间,全是牧民区。我骑到那里,住在一个牧民家里面,他告诉我对面山上,那边离海子山很近,可以看到贡嘎雪山,山上还有一个温泉。我就直接爬上去了,等我爬到上面的时候,云其实已经在下面了,在温泉的下面,透过云层能看到白白的羊、黑黑的牦牛,只有芝麻点一样大。那个时候没有声音,你只听到自己的心脏扑通扑通地跳,你整个人呢,就躺在那里面,赤身裸体躺在那里。外面很冷,里面冒着热气。泡在温泉里面,很浓的硫磺味,那种感觉,让你觉得,所有的一切都是值得的,所有的努力,好像就是为了这一刻!那次泡温泉的体验我回忆了很多次,有些感受到现在都没法形容出来。

孙振华:只有亲身经历才能有那种感觉。

万里驰:是的,那一天我骑得很远,很累,差不多小两百公里吧,又是爬上山,那个时候其实很惨,又累又困,人又非常脏,当躺到温泉的时候,反差特别特别大。

孙振华:青藏高原的山都是很陡的那种。

万里驰:骑着山地车,只能慢慢地,一点点往上爬。上坡累,下坡危险:

孙振华:今年暑假骑了吗?未来有什么骑行的计划呀?

万里驰:今年暑假因为孩子初三嘛,要中考,带着孩子从洛阳到神农架,中间骑了一段,没骑多远。从洛阳到老君山,老君山下来就是武当山,然后再去神农架。孩子中考结束,我的展览应该也结束了,我想带他去骑一趟新藏线。

孙振华:你现在开始带着孩子骑行?

万里驰:从2020年开始,那时被滞留在云南,也回不去,看我儿子也不小了(10岁),我就开始带着他骑,往四川、往西藏骑。

孙振华:你儿子现在多大,他能够跟下来?

万里驰:14岁了,现在比我厉害,比我骑的快,耐力也好。

孙振华:真的?他个子比你高吗?

万里驰:比我高,他1米7多,瘦高的个子。

孙振华:哦?他怎么这么有爆发力?

万里驰:瘦嘛,整个车也轻。跟孩子一起骑,就跟过去不一样了。21年我买了一辆福特全顺,改装了一下,里面可以睡,车后面可以挂自行车。我带着孩子骑车,我老婆就开车跟着,之前出去是什么行李都放在自行车上。

孙振华:现在你老婆开着车就像是后勤保障车。

万里驰:是的,最近三年是这样的,我带我儿子骑车,我老婆带着我女儿在车里,万一下大雨或者太晚了,我们就上车不骑了。带他主要是体验。他现在已经骑了四、五千公里了。

孙振华:除了骑车以外,平时还有什么爱好啊?

万里驰:还是旅行吧,喜欢徒步,爬山。我不打游戏,对别的好像也不是很感兴趣。

孙振华:你对未来怎么想的,就这么做教师?做作品?有没有什么计划之类的?

万里驰:将来孩子大了,我也退休了,会重新去环球。因为还有太多的地方没有去。在境外骑车其实是很爽的一件事情。我在欧洲骑过,从柏林骑到罗马,太爽了那个。计划是会变的,但有一点,可能是性格的原因,艺术我是肯定会一直做下去的,因为艺术它早就成了我生活的一部分,也是最吸引我的。

万里驰个人照

【展览基本信息】

展览名称:行行重行行——万里驰艺术展

主办单位:湖北美术馆、湖北美术学院

展览时间:2025年4月11日——5月5日

展览地点:湖北美术馆负一楼特展厅

开幕时间:2025年4月11日下午16:30

开幕地点:湖北美术馆一楼公共大厅

策展人:孙振华

展览总监:周峰

艺术总监:傅中望

学术主持:冀少峰

展览统筹:刘力英、胡莺

策展团队:夏梓、李玉娟

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。