编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

艺术家刘旭光30年间,围绕着“卜”的符号创作历程不断的在延展和生成新的可能性。在利用转化《易经》等传统的文化和华夏文化地理的资源中,形成了装置、行为、影像和绘画等多媒介方式的创作。呈现“阴阳对立统一,,变易与恒常,象、数、理的统一,天人合一,时与位的智慧,循环往复的宇宙观,整体性与系统性思维。”表达在变化中把握规律,在动态中追求和谐的认识论。如艺术家所言:“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生384爻,整个过程是无休止的,可以无限地变化下去。它把我们的过去和未来连接在一起,给我们提供了无限的想象空间。这种无限扩展的维度,当然可以让我的艺术创作不断地进行补充和延展,对艺术来说它提供了一个很广阔的自由的创作空间。”

“刘旭光:天壤间”个展现场

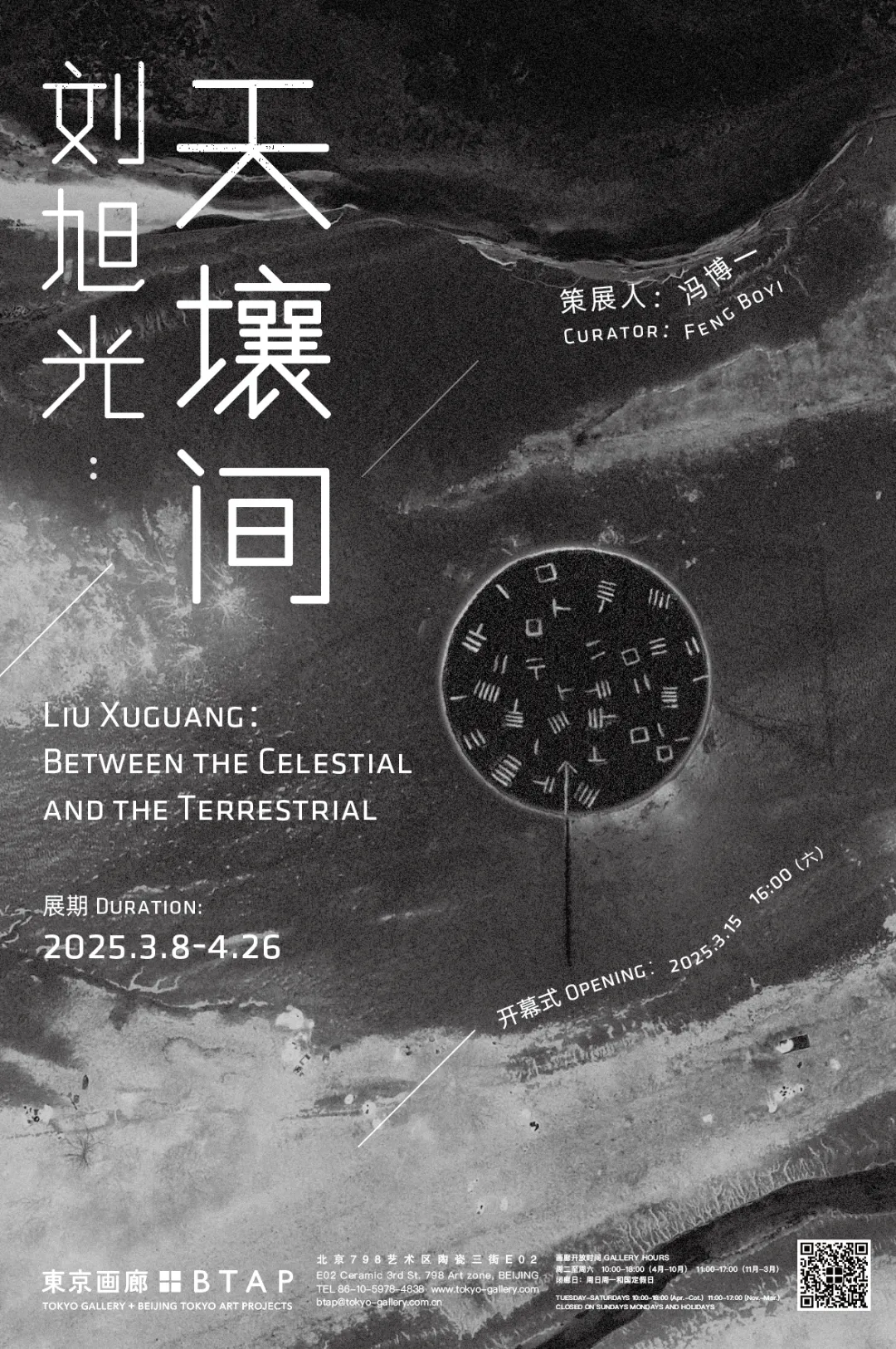

“刘旭光:天壤间”个展于2025年3月8日至4月26日在北京798艺术区東京画廊+BTAP展出,策展人冯博一以明代钱宰在《过城南田舍》一诗中所说:“人生天壤间,俯仰成今古”,引入传统文化地理和时空观与当代现实中人的存在状态。“天地的阈限是通过人的不同认知而存在,包括人类的宗教、哲学、科学和艺术等等探索。人才是衔接天地间隙与边际的关键所在!”冯博一如是说。

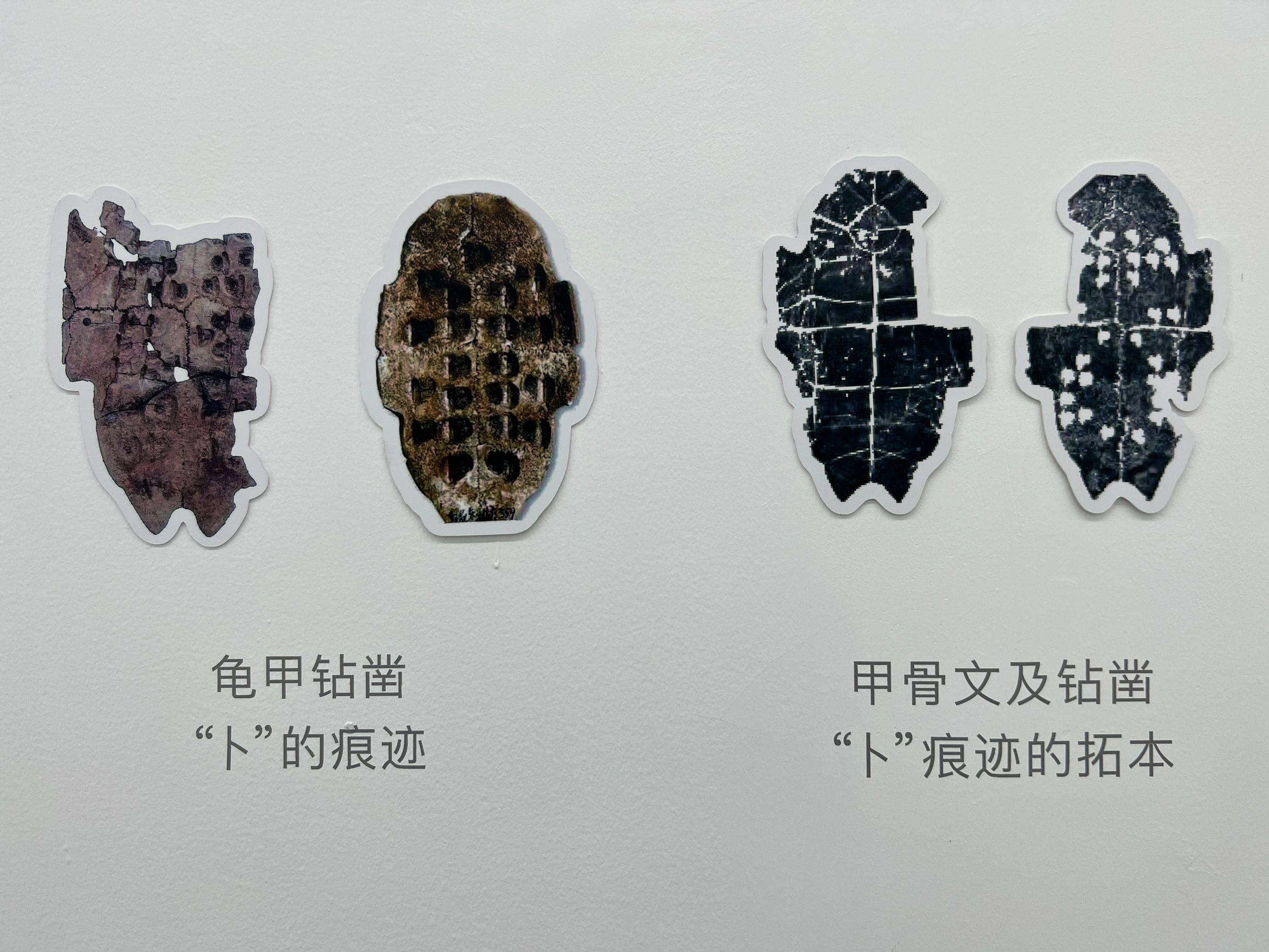

在展览文献部分梳理了甲骨文“卜”与刘旭光创作历程的重要节点和文化地理的清晰脉络。“卜”作为汉字中极具符号性与文化厚度的字符,其内涵在人文地理中的多维渗透与当代艺术的解构式表达之间,形成了独特的互文关系。这种关系并非简单的符号挪用,而是深植于文化基因的哲学转译与媒介嬗变。

“刘旭光:天壤间”个展现场

卜的拓扑学:从甲骨裂隙到数据矩阵

刘旭光根据東京画廊+BTAP的空间结构,延伸了他最新的装置作品《墨塔》,抑或是一次时间与生命之塔的具象化呈现。艺术家将带有古代数字与时间数字的黑色磁条堆砌成一座六棱塔,其造型上的灵感取自梁思成绘画的塔截面草图,不仅具备形式上的美感,更蕴含着深层次的哲学思考,引发对《易经》、河洛数字概念的深入思考,诉说着人类对宇宙、时间和生命的认知,象征着时间的流转、生命的轮回。

刘旭光 墨塔 H360x400cm(尺寸可变) 装置:木材、瓷条、墨、黄河沙土等 2025

甲骨占卜的物理性(龟甲裂纹)实则是上古人类对混沌的拓扑学解码,裂纹网络作为原始数据可视化模型,与当代算法艺术中的生成式代码形成跨时空对话。艺术家Refik Anadol的机器学习装置将气象数据转化为流动的光纹,恰似数字时代的龟甲灼痕,两者皆以抽象形态构建对未知的具身认知。这种认知范式的延续性,揭示了人类始终在界面(interface)转换中寻求确定性幻觉。

不确定性的诗学转码

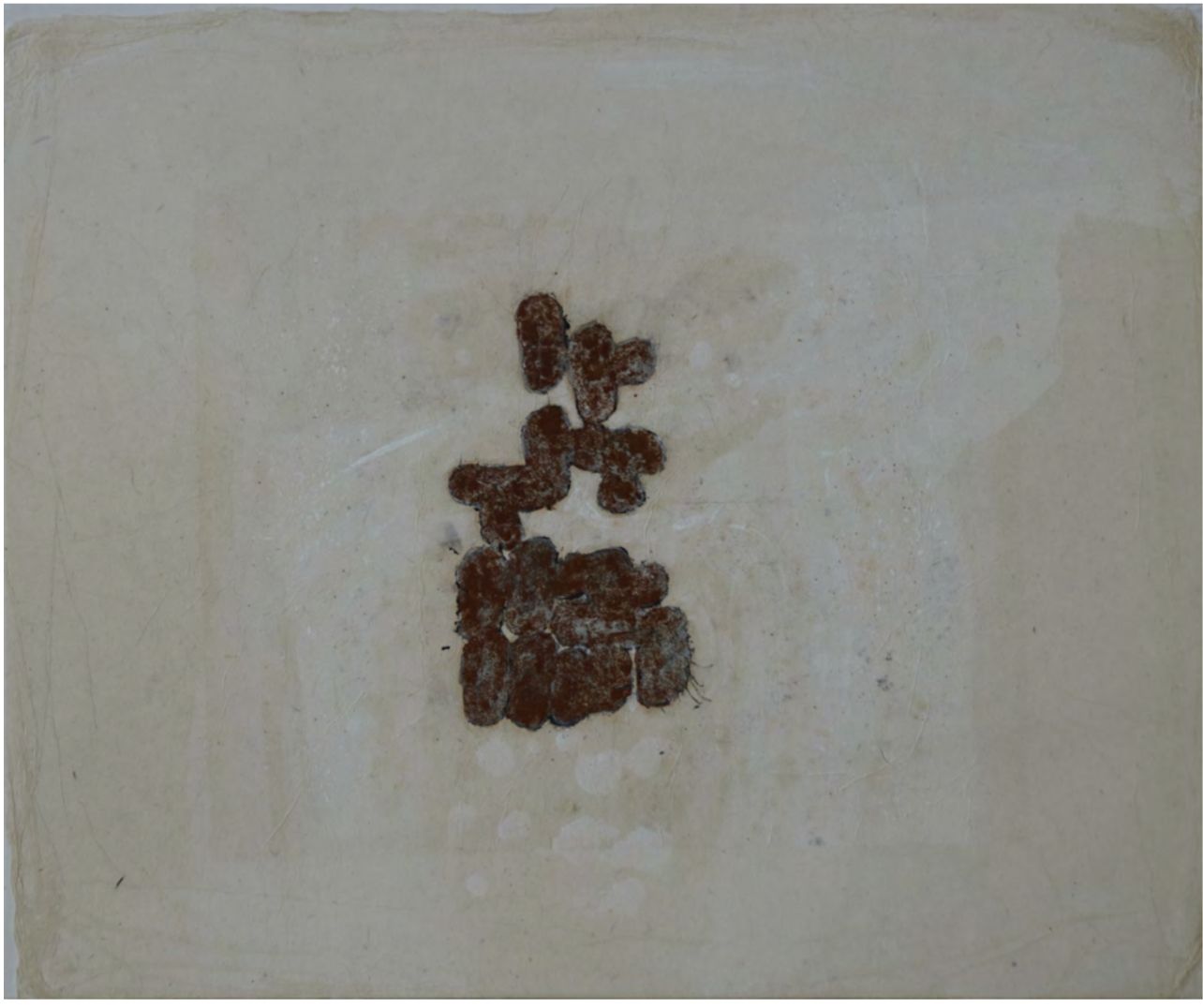

痕迹B17 墨、矿物质颜料、锈、骨胶、蛋清、宣纸 96x69cm 2024

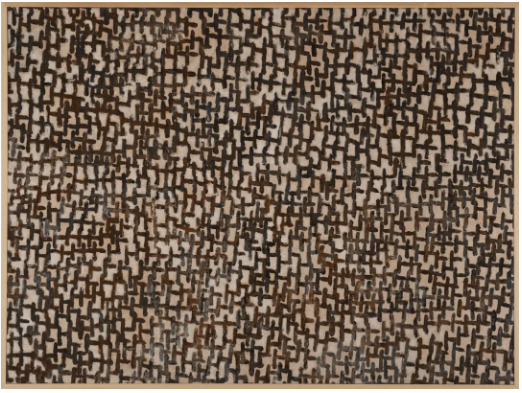

《痕迹》系列不断的在宣纸上覆盖书写、堆叠,综合媒介痕迹的叠加犹如卦象变易的视觉显影,将占卜的偶然性转化为创作过程中的熵增美学。这种创作方法论与量子艺术(Quantum Art)形成共振,两者都在微观不确定性与宏观秩序性的张力场中重构审美经验。形成不确定性的诗学转码。

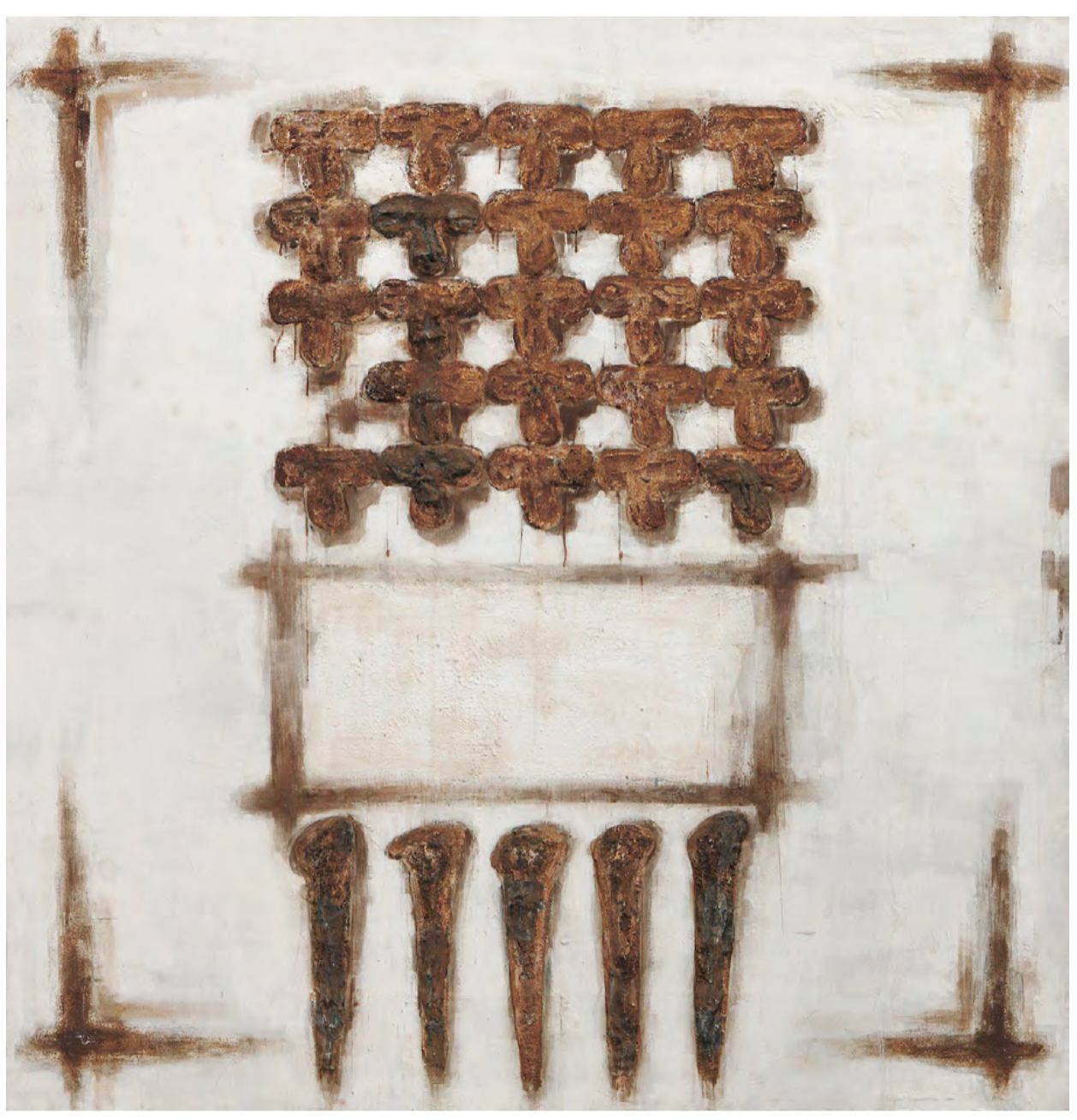

天地 205x200cm 墨、矿物质颜料、锈、骨胶、蛋清、画布 1994

地理诗学的当代显形

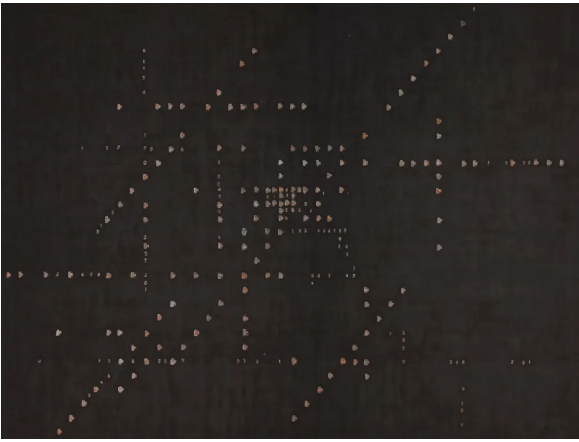

展览现场

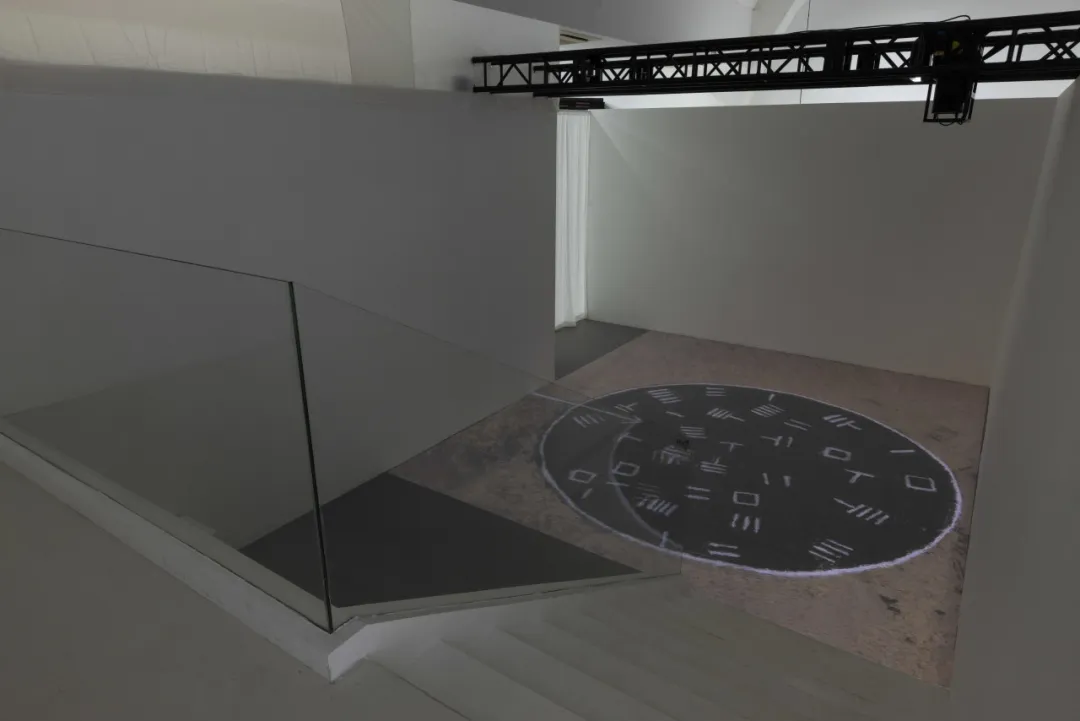

墨目 6分58秒 Ed.5 影像 2025

艺术家自述:

衍场.墨目

我的创作围绕“卜”展开,从行动至今已逾30年。这个符号可追溯至我成长的地理与历史轨迹,关联《易经》中变与不变的理念。尤为关键的是,20世纪80年代末我负笈日本,在东京,这座通往世界的窗口,了解到世界当代语境下的艺术走向后确定以“卜”作为我的艺术语言符号,其蕴含的正负时间与空间关系,赋予我挑战极限的力量与勇气。

上述经历成为我向外探索的动力所在。在黄河流域的凛冽寒冬,这些因素又化作我感悟天地场域的契机,让我在生命层面感受到强烈的紧迫感与不安。自1996年起,我把生日及河洛数字以古代数字形式运用在装置、行为及影像作品中,借此定位时间和空间,进而确立“衍场”这一思考主题。其中,河洛数及衍数的衍生变化,在视觉层面拓展了维度空间,为我的创作增添更多可能性。

为此次个展,我在黄河娘娘滩以大地为背景创作“墨目”影像,将生命的抗争化为对天地的挑战。正当我为作品收尾难题绞尽脑汁之时,一觉醒来,浓霜已然将墨目凝固,作品仿若浑然天成,充满磅礴之力。

在这次展览中,展示了刘旭光最新的影像作品《墨目》。2024年底,刘旭光在黄河娘娘滩现场制作了一个巨大的圆形枯墨池,一个箭头拖着长长的直线插入墨池。通过运用黄河水与墨汁构建出“墨瞳”独特意象,既呼应“民”字中的视觉凝视,又暗示了作者对历史与现实的深刻洞察。当从高处俯瞰作品时,映照出自然与天宇景观,仿佛是将古老的时空密码与蕴含的生命力而展开的无声对话。 同时,刘旭光根据東京画廊+BTAP的空间结构,延伸了他最新的装置作品《墨塔》,抑或是一次时间与生命之塔的具象化呈现。艺术家将带有古代数字与时间数字的黑色磁条堆砌成一座六棱塔,其造型上的灵感取自梁思成绘画的塔截面草图,不仅具备形式上的美感,更蕴含着深层次的哲学思考,引发对《易经》、河洛数字概念的深入思考,诉说着人类对宇宙、时间和生命的认知,象征着时间的流转、生命的轮回。

天地5 44x53cm墨、矿物质颜料、锈、骨胶、蛋清、宣纸 2020

帛书中的卜祭图谱,暗含早期空间巫术的拓扑思维。对城市能量场的当代占卜。这种空间实践模糊了神秘主义与科学理性的边界,构建出新的地理诗学。

衍场 墨、矿物质颜料、锈、骨胶、蛋清、宣纸 250x200cm 2020

艺术家自述

衍场

衍场即衍生及变化强调超越视觉,在“卜”“衍场” 古代数字“0-1-9”中;在已知与未知,过去、现在与未来,正时间和负时间的叠加态中;

在二维三维及多维空间中思考。从而在创作中获得‘衍场的空间”。

刘旭光

2025年1月11日

当代艺术对“卜”文化的重访,实则是将文化基因库中的隐性代码提取为显性创作语法。这种转化不是文化符号的表层移植,而是在技术哲学层面重构了“占卜”的本质——从龟甲灼裂到神经网络的权重调整,人类始终在制造解释系统来驯服不确定性,而艺术正是这个永恒过程中的诗意注脚。

炎帝的怒火 2分28秒 Ed.5 影像Video 2019

刘旭光的创作更多的是在无常里预测我们生存的凶吉。抵达、看到与安放是刘旭光艺术的叙事逻辑,暗合他在天壤间的失重、羁绊与焦虑。我们尽可以从刘旭光这次个展中,透过历史和地理文化的烟尘去发现、体悟他艺术所针对的那些可见或不可见“衍场”变迁。而命运之光只是“黑暗”对其自身的抵达,促使我们不知身处何方地思考、质疑和探寻习以为常的生存处境。正如明代钱宰在《过城南田舍》一诗中所说:“人生天壤间,俯仰成今古”。

据悉,展览将持续至4月26日。

艺术家介绍

刘旭光

1958年生于北京

清华大学美术学博士,北京电影学院教授

刘旭光对世界美术发展的脉络和新媒体艺术有深入的研究。早年留日并接触物派艺术,研究东方思想提出质觉美术理论概念,在当代艺术体系中探索形质与介质的语言在视觉中的可能性;从视觉的物理性媒介到数字媒介表达方式进行了深入持久的探索。并以质觉理论为基础指导创作;1991年至1996年完成「天地」「大洐」「动静」系列绘画作品,1997年 创作「天眼」绘画装置作品,1998年至2001年创作「悬空界」绘画装置作品;2004年至2015年创作「痕迹」「衍场」 系列绘画作品。以数字媒材做介质2004年创作影像作品「墨滴」,2010年创作「我」数字交互影像作品,2011创作影像 作品「墨核」,2013年创作介质电影「没片」,2014 年创作绘画「衍场」系列,2016年创作绘画作品「顿质」系列,2018年创作装置作品「衍场-圆堆」, 2019年创作大地艺术作品「衍场-炎帝的怒火」2021年创作装置作品「炭塔」,2022年创作「对话阿瑟 C 丹托」(及对话哲学家系列),2023年创作绘画作品「天地」等。

刘旭光的艺术创作极丰在形质和介质概念中创作了中创造出自己独特的视觉语言表达方式。在质觉理念指导下是这一领域艺术创作的先行者作品极丰是富有影响力的艺术家。在国内外参加重要的主题性双年展,并在中国、日本、美国、芬兰、科摩罗等国家举办以质觉概念为主题的个展。

作品收藏:中国美术馆、中国湖北美术馆、美国维斯曼博物馆等。

著作:《论质觉》山东美术出版社;《质觉个案研究》河南大学岀版社;《新媒体艺术概论》河北美术出版

展览信息

刘旭光:天壤间

艺术家:刘旭光

策展人:冯博一

开幕丨2025年3月15日下午4点

展期 | 2025.3.8 - 2025.4.26

地点 | 東京画廊+BTAP(北京) (北京市朝阳区798艺术区陶瓷三街E02)

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。