编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

文/ 墨意

石涛曾言:“笔墨当随时代”。自西学东渐以来,如何推动中国画的发展与创新是摆在每一个画家面前的难题。纵观近现代中国画史,面对这一难题,以徐悲鸿为代表的一派画家提出了“中学为体,西学为用”的主张。他们将西方绘画的技法融入中国画中,以此来改良传统中国画;以林风眠为代表的另一派画家提出了“调和中西”的艺术理念,他们致力于将中国传统绘画与西方现代绘画相融合,创造出新时代的中国画。而与徐、林二人尝试通过“借用”或是“融合”的方式吸收西方绘画元素,以实现传统中国画的创新不同,以潘天寿为代表的画家们则认为,中国画应保持其独特的民族风格,主张“中西绘画要拉开距离”,“中国画要以特长取胜”。

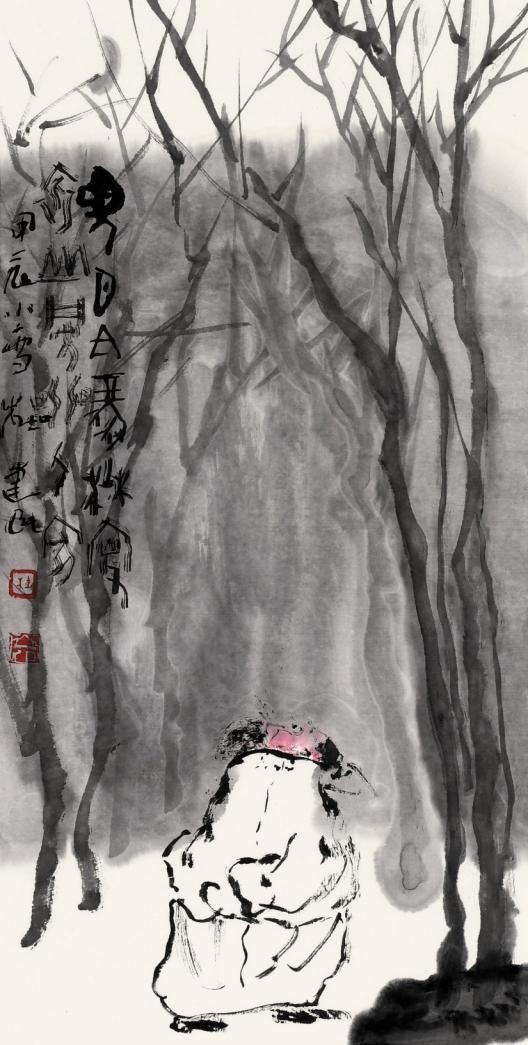

杜建民 望月 69×35cm 2024年

面对中国画的创新问题,“借用派”、“融合派”、“传统派”这三种艺术理念不仅深刻影响了当时的美术界,也对后人提供了探索与前进的方向。时至今日,我们看到当下中国画坛,通过吸收西方绘画观念与技法来实现创新的画家层出不穷,但能够在传统笔墨语言和艺术思想上继往开来、推陈出新的画家则并不多见。久居云南,以书入画,开创“写意甲骨”的杜建民正是其中之一。

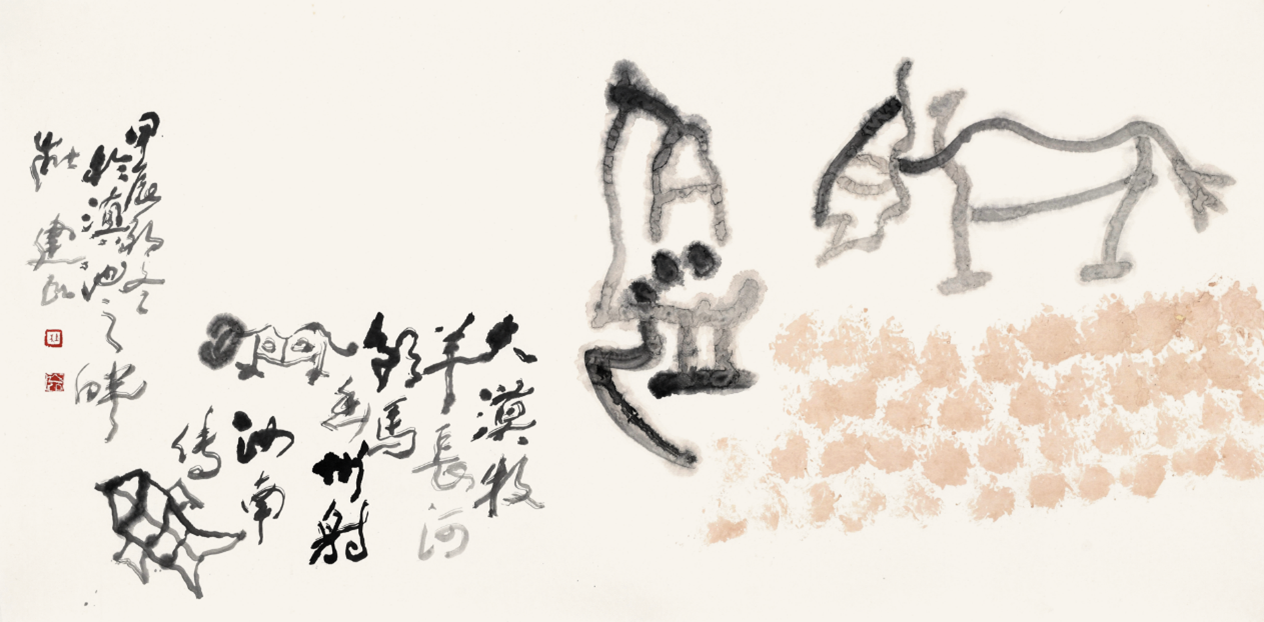

杜建民 饮马 69×139cm 2024年

唐代张彦远《历代名画记·叙画之源流》言:“颉有四目,仰观天象。因俪乌龟之迹,遂定书字之形。……是时也,书画同体而未分,象制肇创而犹略。无以传其意故有书,无以见其形故有画,天地圣人之意也。”可见书画本为一体同源。杜建民善书亦善画,他的书法师从沈鹏先生,经过数十年潜心钻研秦篆、石鼓、金文、甲骨文,他成功开创出独树一帜的“写意甲骨”。在绘画创作方面,杜建民拜吴悦石先生为师,凭着他深厚的书法功底和对传统写意画的系统性研究,在提炼传统文人画造型的同时,将书法的用笔、用墨、结字、章法等观念融入创作之中,最终形成了苍茫高古、酣畅淋漓的绘画风格。

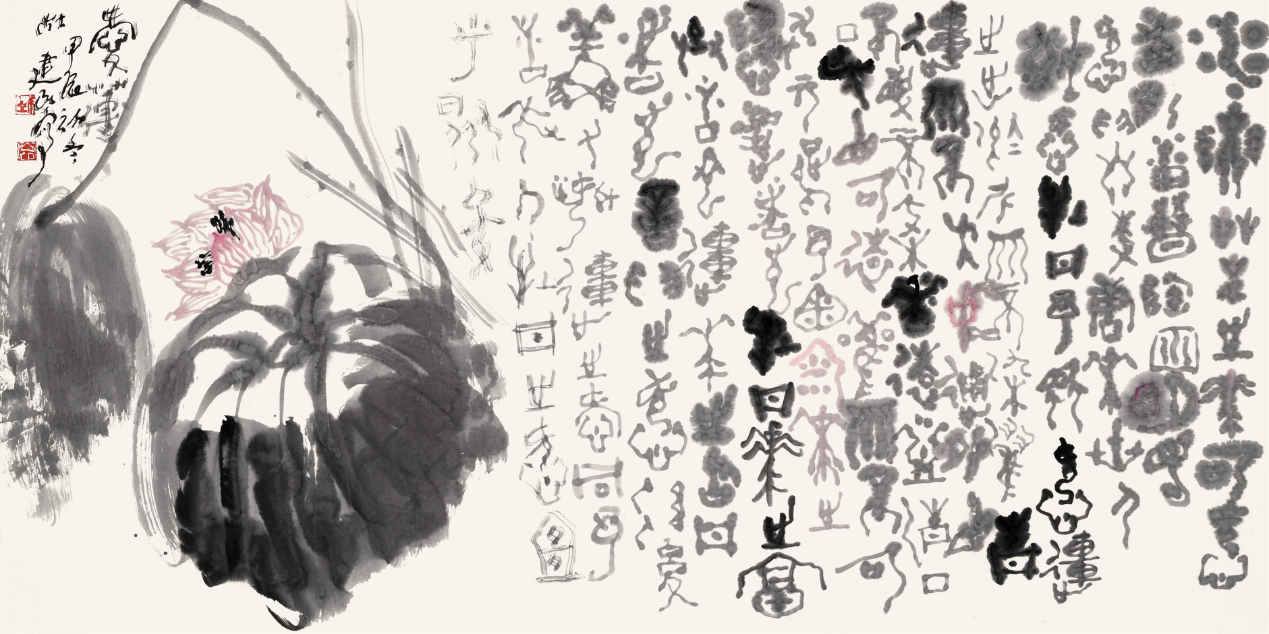

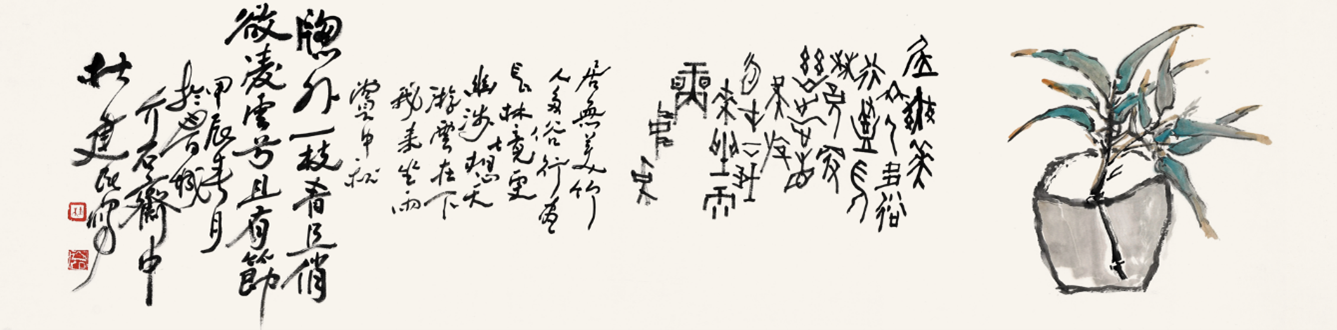

杜建民 爱莲说 69×139cm 2024年

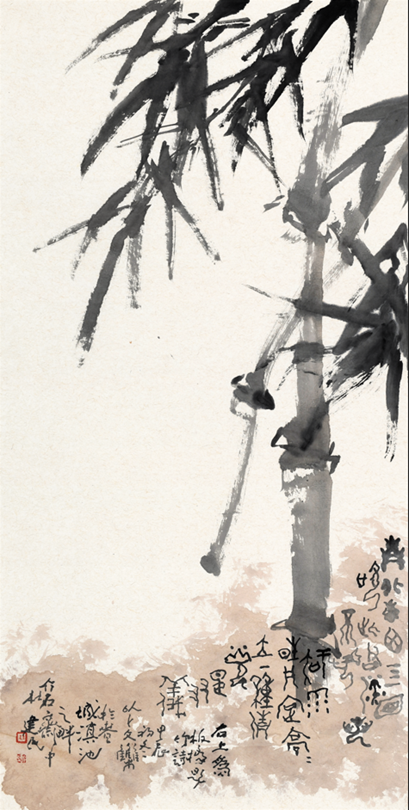

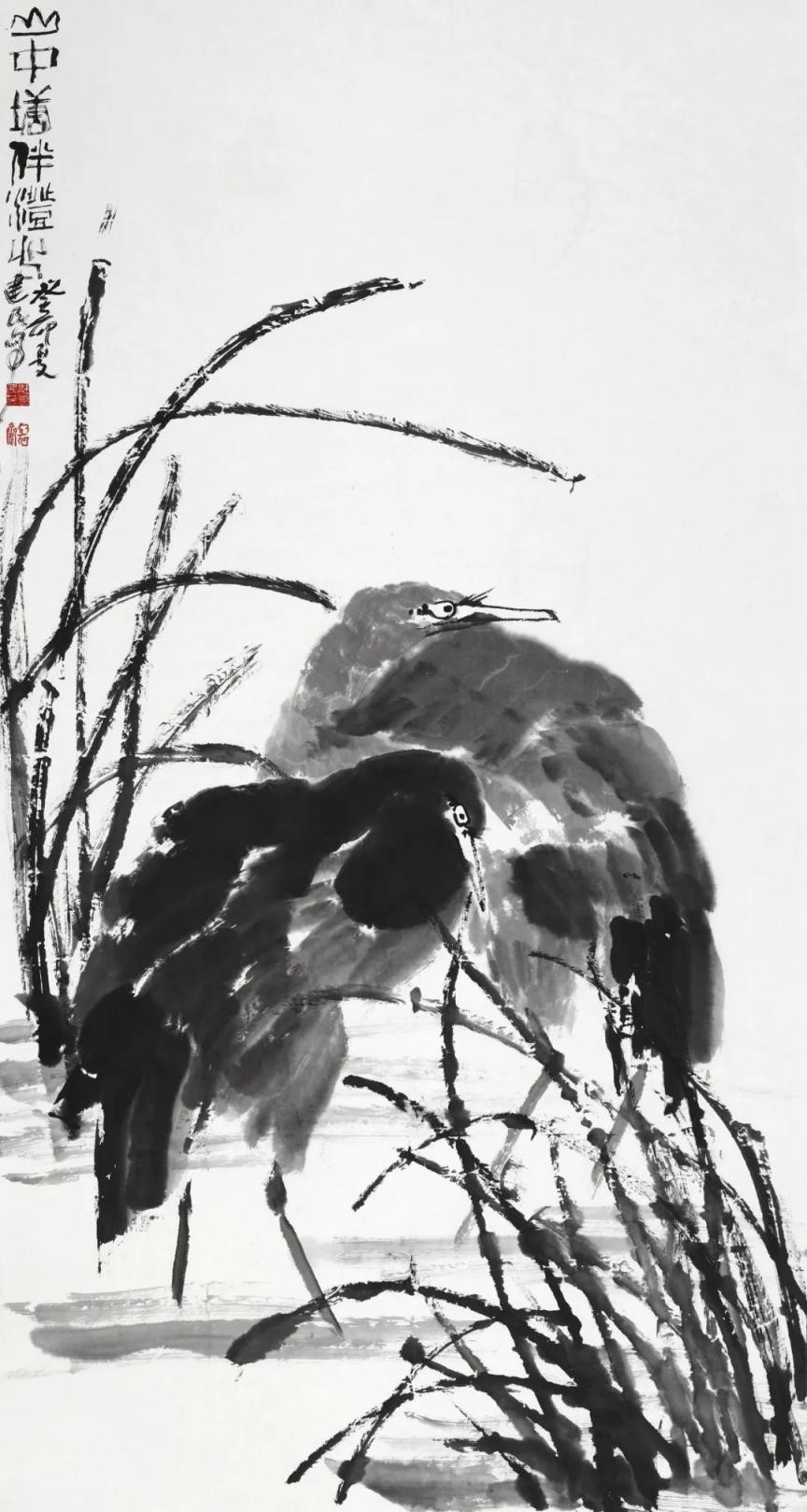

无论是书法还是绘画,其核心都在于笔墨。欣赏杜建民的《此君淡若》、《不可一日无竹》、《山中塘伴灯心》等作品,我们能看到他虽然传承了传统文人画脉络,但明显与文人画秀美空灵的笔墨拉开了距离。如《爱莲说》等作品中,杜建民创造性的将写意甲骨与诗、画、印相结合,这种新形式的探索深入挖掘了传统笔墨形态,拓宽了笔墨语言的表现力,在继承传统的基础上创造出了属于自己的独特风格。

杜建民 此君淡若 139×69cm 2024年

南朝宗炳《画山水序》言:“圣人含道映物,贤者澄怀味象。”黄宾虹也曾题诗曰:“江山本如画,内美静中参。”所谓“澄怀味象”、“内美”,意思是画家不应被客观的自然物象所束缚,要结合自身的所思、所感、所悟,构筑出作品内在的精神境界。杜建民的书画作品呈现出了这种“内美”的可贵气质,这是一个画家胸怀、综合素养、精神状态的自然流露。他既不像古代文人雅士那样高蹈远引,寄情于山水,忘忧于天地,也不像当代部分画家那样沉迷于自我表达,而是关注着时代气息,致力于对作品内在境界的提升。

杜建民时光记忆之二 200x200cm 2022年

例如其画作《时光记忆之二》,画面中一辆列车缓缓驶过横跨于山峰绝壁之间的滇越铁路。高耸入云的山峦,奔腾不息的河流与牢固的人字型铁路桥形成了鲜明对比,大气磅礴的画面令观者感受到一种不畏艰险,永往直前的信念和力量。他笔下的昆明八景、怒江、石林……这些山水画与传统文人画多取荒寒萧疏之景、残山剩水之境不同,无不体现出新时代的大气象,大趣味,可以说这种广阔的胸襟和非凡的气度在当今画坛实属可贵。

从艺几十年,杜建民曾多次贡献自己的慈善力量,不仅个人带头捐赠作品用于慈善公益,更是多次组织参与义拍义卖活动,筹集善款均用于当地慈善公益。杜建民的行为充分体现了一名社会文艺者的职责与使命。

杜建民 青山不可改 248x124cm 2022年

杜建民 山中塘伴灯心 90x180cm 2023年

杜建民 不可一日无竹 138cm×34cm2024年

杜建民,1956年出生于陕西商洛,汉族,现代书法家、中国画画家。系中国书法家协会会员,云南省书法家协会主席,中央数字电视书画频道中国书画艺术研究院研究员,历任云南省书法家协会第四、五届副主席,云南省美术家协会第七届理事。擅长书法兼攻大写意花鸟画和山水画,尤精于写意甲骨文及金文大篆书体的创作。早年师从张苇研、黄继龄诸先生,萤窗雪案、艰苦学习,打下了坚实的基础。后受业于沈鹏、吴悦石先生。作品被中国美术馆、云南省博物馆、云南美术馆、云南民族博物馆和意大利、法国等多家艺术机构收藏。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。