编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

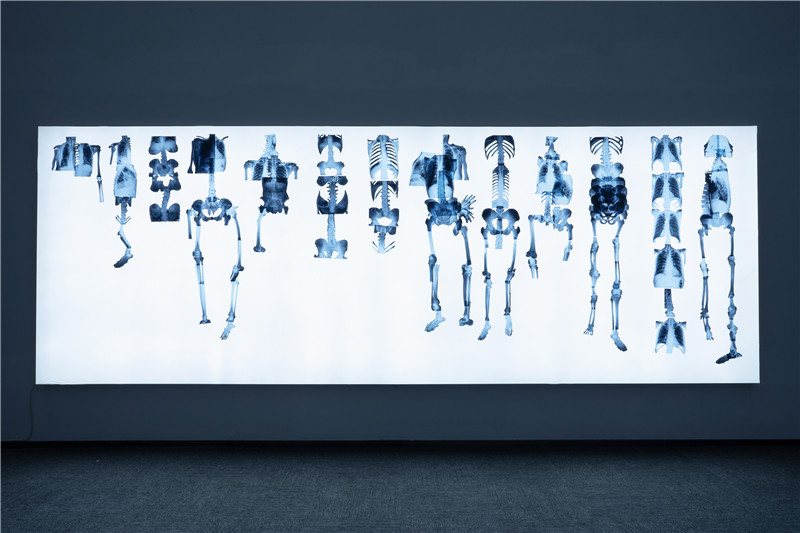

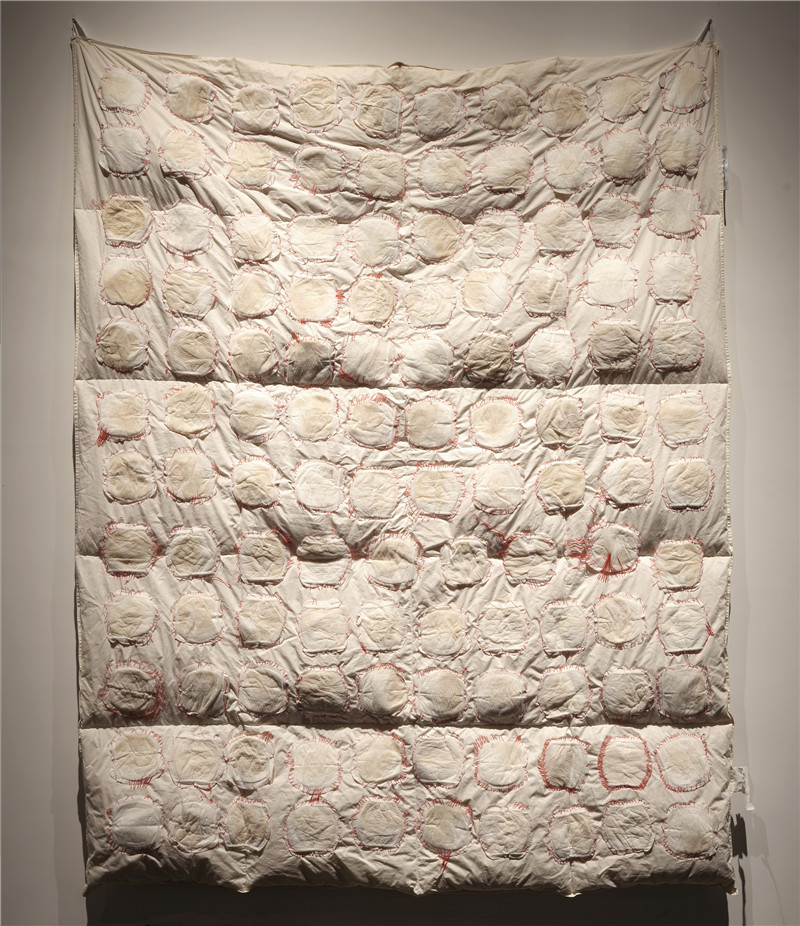

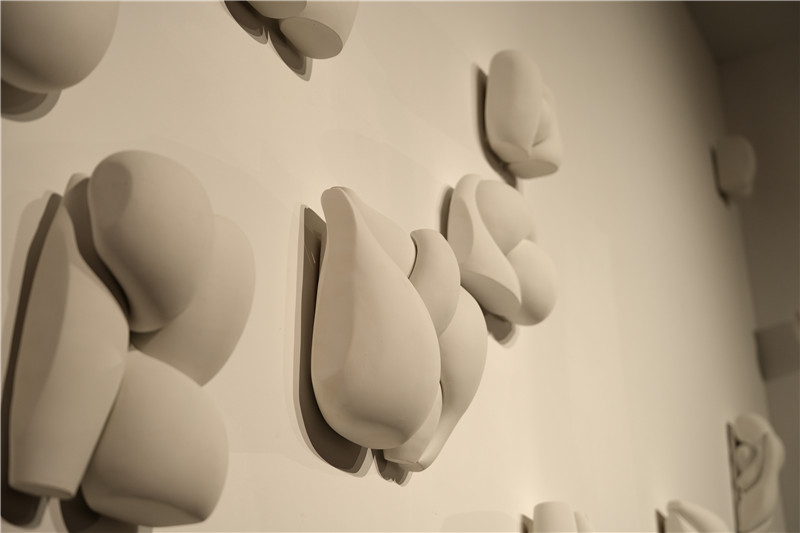

展览现场

2024年11月3日艺术家郭晓榕个展“火烧云”在山西太原乎兮美术馆开幕,本次展览是艺术家的首次美术馆个展,是对于其2016年以来的作品的全景式展示,也是郭晓榕对于自己艺术创作的以此反省和回望。本次展览中郭晓榕用自己的作品讲述了一个女性从女孩到女人的成长过程,尤其以“繁衍”为母题串联起这个过程。郭晓榕是一位在日常中寻找生命体验和奇迹的艺术家,本次展览的作品中不乏有从日常之物中提取出来做创作的作品,郭晓榕以温柔和敏感之心建立起创作中的“理想国”。本次展览由段少锋策展,在展览期间,策展人与艺术家进行了对话,以下我们将呈现他们的对话,以此读者可以管窥以及深入了解本次展览背后的故事。

展览现场

段少锋(以下简称段)

郭晓榕(以下简称郭)

段:这次的个展中你用红色的衣服做了一个红色的大门,这个作品可以看作是整个展览的起点,你最早跟我提及这个作品与你的本命年相关,你为什么会有强烈的愿望来做这个作品?毕竟那时并没有确定的展览邀请来找你做这个作品。

郭:这件作品是我女儿从我身体出来的那一个刻有的想法,我的生产过程很快也很慢,快是因为我羊水破裂到孩子出生只用了6个小时, 过来人说我没有受罪,生的很顺利。慢是指我在待产房与产床上承受开十指的疼痛。因为是一胎,护士认为我到生产时会需要很久,以至于我错过了打无痛针,虽然我更愿意感受这份身体生命的疼痛能量。我还清楚的记得夜晚我躺在待产室,我的骨头在把我整个人撑开,我怕影响到其他产妇休息,我在每隔一段时间的阵痛时,用尽全身的力气握紧床边冰冷的围栏。 在进入待产室后,医生护士因为在帮助另一位产妇生产,简单快速的语言告知我生产的方式,那一段漫长时间中的我是纯粹的躺在产床上有没有任何杂念,望着天花板一直在专心生孩子,在每一次阵痛结束后专心的等待下一次阵痛。孩子最终出来的那一刻,我突然有了这个想法,我想做一个门,一个红色的门,一个象征女性生殖器造型的门,一个红色的生命之门。母亲的红色衣服这种材料的选取也是很快便有了这个想法,并迅速开始征集已为人母的红色衣服,红色衣服的征集占用了更多的时间,而且现在还在进行。

段:这次的展览是你第一次美术馆的展览,其中涵盖了2016年至今的代表性的作品,显然这也不是全部的作品,每个艺术家的阶段性总结的展览某种程度上都是一种阶段性的回顾,当你把这近十年的作品在美术馆展出后自己看,你觉得过去的这个阶段你创作持续关注的线索是什么?

郭:2016年我硕士毕业,完成了我在美院的学习,随后我有了身份的变化,成为一名妻子,成为一名母亲。这段时间我关注的更多是自身情感及身体的变化,对我来说情感是具象的,我的心理我的身体在经历孕育和身份转换后的生活中一点一点有了变化。我对自己的这些情感变化又可以跳出自身去理解审视。

段:在你的作品中与自己的成长经历有关系,比如X光片,我因此知道你的父亲是一个医生,在你的作品中好像表现出一种对于疼痛的描述,比如生育和生长带来的痛感,你为什么如此迷恋于表达一种对于痛感的描述?

郭:疼痛我认为是人感受比较清晰的一种感觉,我有一个很深的记忆就是父亲上班时把x光胶片插在灯箱上开始诊断。从小的生活经历大部分都和医院相关,在医院里看到的听到的也都关于病痛。我从5岁就开始学习画画,父亲有一本医用解剖书使我对生命对人体产生了兴趣。随着自己孕育生命,这个过程身体会有很大的变化,包括临近生产时,骨盆向四周发力想要挣脱我的身体。我是一个比较敏感的人,这些疼痛包括身体生理的直接疼痛也有心理的疼痛。我在前些年经历了所谓的“产后抑郁”,有些时候我会疼痛到无法呼吸,身体痉挛。最终我是想治愈这些疼痛的,所以有很多作品都包含用“红线”缝制这一行为。疼痛包括生理也包括心理,艺术创作是我宣泄输出这些疼痛情感的方式。

我有时对这些疼痛会有迷恋,我很迷恋牙科大夫给我的牙齿处理神经的感觉,是一种爽疼的感觉,疼、害怕、期待。我在做《门》这件作品时,因为长时间的重复性工作,造成了右手食指关节炎。《繁衍》这件作品在创作过程中,腰部的重复性工作使得腰部骨骼有了骨质增生。这些疼痛伴随着生活,我也会注意到我身体特殊的细节变化。

段:你的作品中表现出一种强烈的女性身份特质,比如母亲,比如女孩,一个女人一生要经历很多次的身份演变,这些变化伴随着身体的变化,女性身体的变化和身份的变化从你的切身经历看有什么关系?

郭:这次展览的两件作品可以体现我对女性身份认识的变化。《繁衍》的创作时期我认为女性是柔美的,当我成为母亲经历了真实的孕育,体验了一个生命居然可以从自己身体里出来,来到这个世界,在接受女儿对我情感和身体的需求时,我对女性有了新的认识,女性是充满力量的,母亲是一种具有“安全感”的身份。

段:《繁衍》这件作品是2016年你创作的毕业创作,好像这个作品是一个隐喻,“繁衍”也是你后来很多作品产生的原因,你从一个想象繁衍的女孩变成了一个真正成为母亲的女人,《繁衍》和《温床》这两个作品体现出一种呼应关系,还有《门》,类似这样的“生命的诞生”似乎成为你创作的母题,这显然与你的经历相关,想象生命的产生,和真正经历生育,你对“繁衍”这个词有什么新的认知吗?

郭:繁衍的创作时期我正经历恋爱结婚,对生命生活的态度是充满甜蜜的。身体生理也都在美好年轻的状态。我当时想表达女性柔美的状态,女性身体是饱满的,是对繁衍的理想化和抽象化概念的认识。在成为母亲之后,我真实的经历体验了孕育一个生命,我从身体和心理每一个阶段的变化,真实的体验了“繁衍”的具体性。

段:这次展览的主题“火烧云”其实是一个很具体的意象,用一个具体的东西描述了你的作品中的抽象情绪,但是肯定也不是极其丰富的,在此之前你曾经说希望你的作品能表达一种力量感,其实力量也很丰富,锋利如刀,重如泰山都是一种力量,你想表达的力量感是什么样的感受?

郭:这种力量也许也和我的专业有关,雕塑是一个需要体力的专业,我属于比较娇小的身材,以至于很多人从外形上看不出我从事的专业。在本科时期的石雕课中,我的石雕在打磨过程中从桌子上掉在了地上,工作间里充斥着机器工作声和叮叮咣咣的雕刻声,我面对这个约有60cm高的石头无能为力。我希望自己有这个具体的力量可以把这块大理石放在它应该在的地方。也许与自己的性格,性别身份有关,我想证明自己?我思考了一下,好像这成了我一种本能的表达倾诉。

段:你的学习和工作经历基本上无缝衔接了中国的艺术学院教育,你从央美附中到央美本硕经历了十二年,这是一个人青春期价值观塑造最为重要的时期,你觉得你从这十几年中所经历的学院派教育来看,你觉得最为重要的收获是什么?

郭:十四岁就来到了央美,生活学习都在这个里,在毕业离开学校时,是伤感的,虽然是夏季但是同2003年1月我第一次踏入冰天雪地的央美校园的感受是一样的。我对这里充满了爱与依赖。十二年的央美学习生活,给予了我扎实的学院派基本功和顶尖艺术氛围的熏陶,母校也在教我如何成为一名艺术创作者。很幸福艺术创作就是我的生活。我也会把母校给予我的知识继续传承下去。

段:你跟我提起过你下一个阶段的创作想要关注“游牧”这个话题,为什么是“游牧”?和你幼年的草原生活经验有关,还是从福建到内蒙,再到北京,再到山西太原的迁徙生活有关?

郭:在我的记忆中我一直在搬家,从一个城市搬到另一个城市,从一间房子搬到另一间房子。我的父母都是内蒙古人,我出生在福州。听母亲的讲述,我在出生不到三个月时就随父母经历了四天辗转多趟火车,从福州回到集宁,也许在当时已经对我“游牧”的生活有了影响。十四岁我就到了北京开始了我十三年的学习历程,经历了附中从花家地到燕郊的搬迁,经历了从13号楼到20号楼再到22号楼的宿舍调换,我住过宿舍也在校外租过工作室。回到太原之后这个现象还是在进行。我应该是一个没有安全感的人,也是一个愿意改变的人。“游牧”包括我的生活地点也应该包括我的情绪感受。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。