编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

傅饶的画作如同色彩翻涌的海洋,每张画布上都有一段崭新的自由独白随颜料而流动。对绘画传统的熟稔援引交织其间,透露出这位出生于中国、曾接受中国古典山水画与书法训练的艺术家对德累斯顿及欧洲过去四百年间艺术史的深刻理解。事实上,现今几乎没有什么东德画家能像他这般真挚地研究德国和欧洲绘画,倾心于其之多样、大胆与美丽,并以他独有的方式进行赏析和借鉴。

婚宴, 2024. 布面丙烯. 135 x 70 cm. 摄影: Herbert Boswank. 图片提供:艺术家与贝浩登

傅饶或许是最后一批仍然渴望从自身所处的环境中汲取智慧、守护所学,并通过个人绘画语言与世界分享这些知识的传统主义者之一。我们不难发现,无论是在德累斯顿还是在他处,如今的青年德国艺术家对本土文化之丰富知之甚少,也缺乏敬意,他们更倾向于迎合艺术市场的浅表趋势和美国东西海岸的学院话语体系。反观傅饶,他不断从传统的脉络中采撷遗珠,引用、解读、共情,而后分享自己对其他画家作品的体会,借由对话般的色彩结构传递视觉印象。

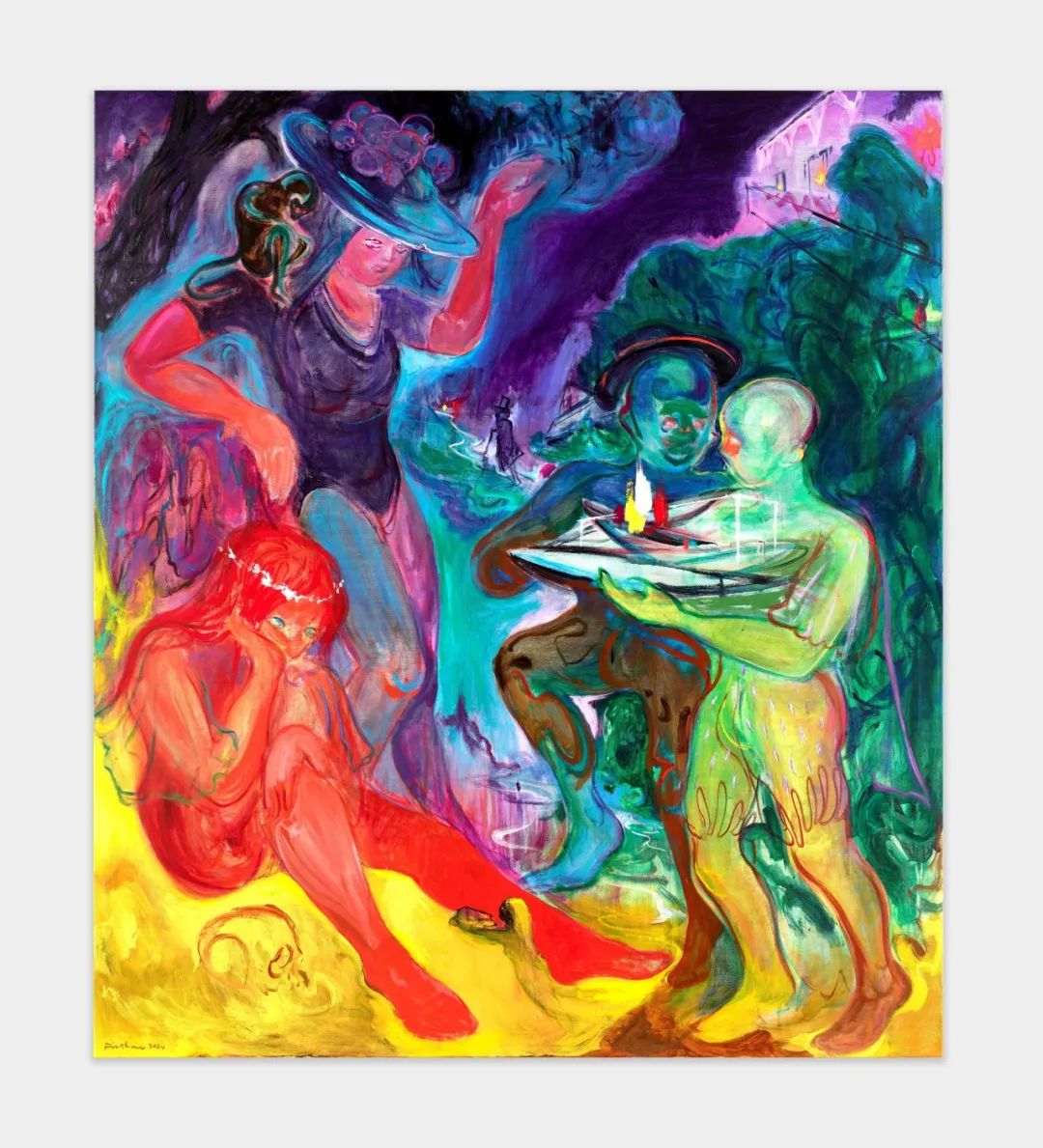

市集, 2024. 布面丙烯. 160 x 300 cm. 摄影: Herbert Boswank. 图片提供:艺术家与贝浩登

对傅饶而言,所谓的“他者”并不存在。他全心拥抱自己所处的环境与文化,并以一名生活在德国的中国人的身份融入其中。他在创作里实现了欧洲艺术史的为己所用,这意味着他已踏入由文化借鉴激发的世界主义阵营。于此,“我的”和“他们的”已无需明确分别。

“他者化是无可避免的,对于每一个我者而言,他者都是《黑暗的心》。西方世界之于其他地域是《黑暗的心》,反之亦然。” 奥鲁·欧奎博如是写道 [1] 。可对傅饶来说,视西方世界为《黑暗的心》是一种全然陌生的思维定式。他自由地徜徉于过往数个世纪的欧洲艺术,从中汲取养分。显然,他认同对现实的再现、借鉴及象征性转化,它们都是重要且相互滋养的艺术实践。这是一件好事。既然“政治正确”已在西方世界占据主流,那人们便无需为他们的创作行为道歉。文化符码理应向所有艺术家开放。在德国艺术初见“杂糅性”(我们应当有意识地保留该词眼的开放性)之时,傅饶对文化符码的运用得到了这种叙事的支持。

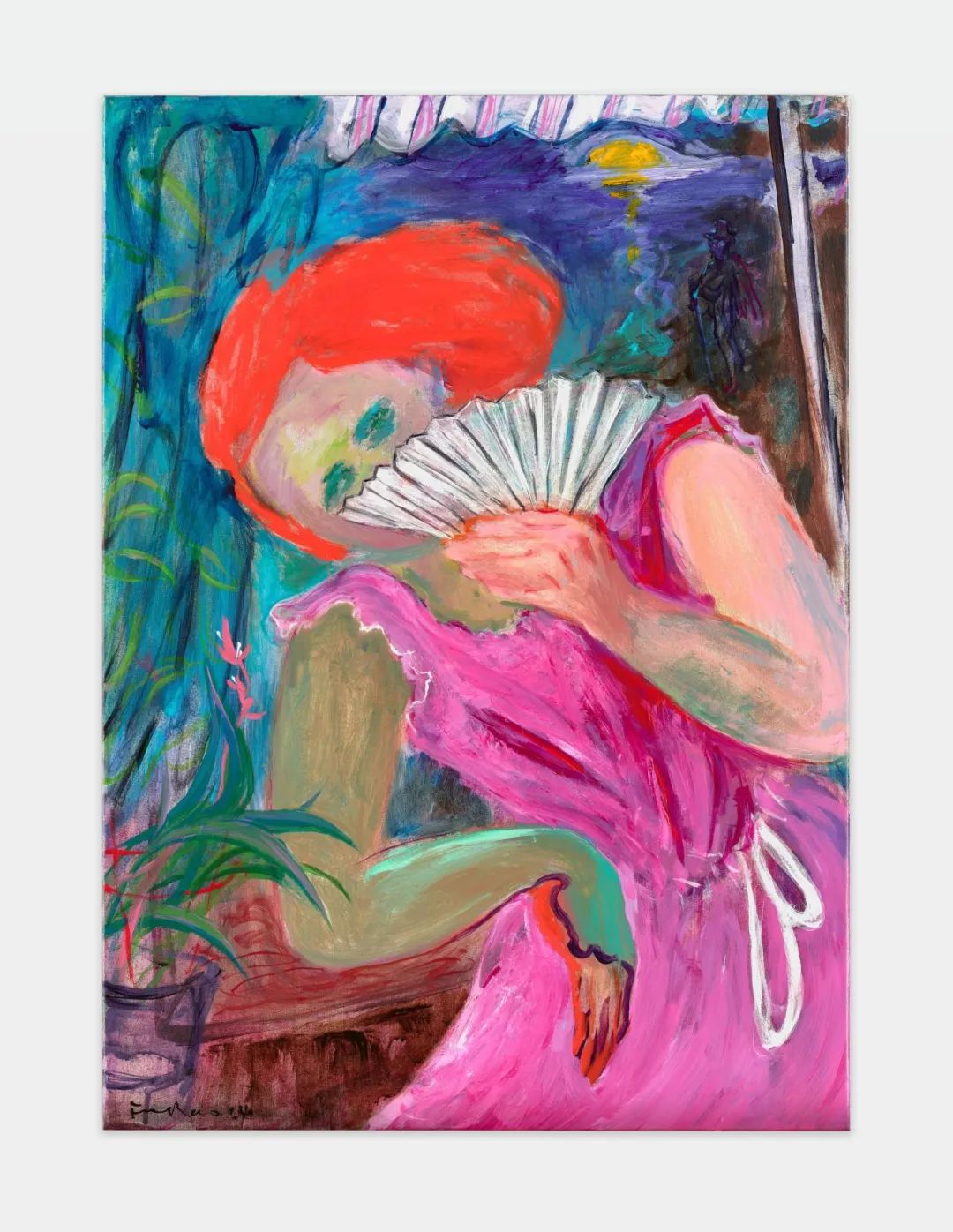

巴洛克幻想, 2024. 布面丙烯. 160 x 140 cm. 摄影: Herbert Boswank. 图片提供:艺术家与贝浩登

与此同时,他的创作跨越了以欧洲为中心的艺术话语体系。在欧洲、亚洲和美国,这些作品吸引了志趣相投的受众,收获了国际性的成功。处于其创作核心的文化转译能引发普世的共鸣,随之产生的是意想不到的新结果,乃至思维、行动与感知之间刻板分界的动摇。而其作品所吸引的国际关注又反哺于其审美表达的力量。

我不会将傅饶的绘画看作文化差异的佐证,那意味着对熟悉与陌生之间的对立进行调和。相反,我更倾向于视其为一种在欧洲模式中的沉浸,一种刻意为之的、自发的文化亲近。“思考意味着超越”[2] ,若想保持活力,艺术也必须不断超越自身——为此,它可以调用文化的流变。多样性正是文化际遇极富创造力的原因。

红天鹅, 2024. 布面丙烯. 130 x 92 cm. 摄影: Herbert Boswank. 图片提供:艺术家与贝浩登

傅饶将自己置身于令他着迷,又挑战并激励着他的国际艺术图景内,以自觉自主的方式回应关注。在他看来,德国博物馆、尤其是德累斯顿博物馆内源自全球各地的艺术宝藏是一种公共文化资源—— 2002 至 2010 年间,他曾于德累斯顿造型艺术学院就读,从此一直在当地居住。

他尤其钟爱钻研群体场面和人物的排布。这既令人想起欧洲巴洛克时期,也指向二十世纪之初。近期创作里,以老彼得·勃鲁盖尔 1567 年作品《农民的婚礼》为灵感的《市集》(2024)、《夏夜II》(2024)和《婚宴》(2024)都是生动的范例——不过,傅饶在此描绘的是灾难,而非庆祝的宴会。《巴洛克幻想》(2024)中,他翻转阿尔布雷希特·丢勒 1514 年版画作品《忧郁I》刻画的经典寓言人物形象,以此渲染画面的戏剧性。

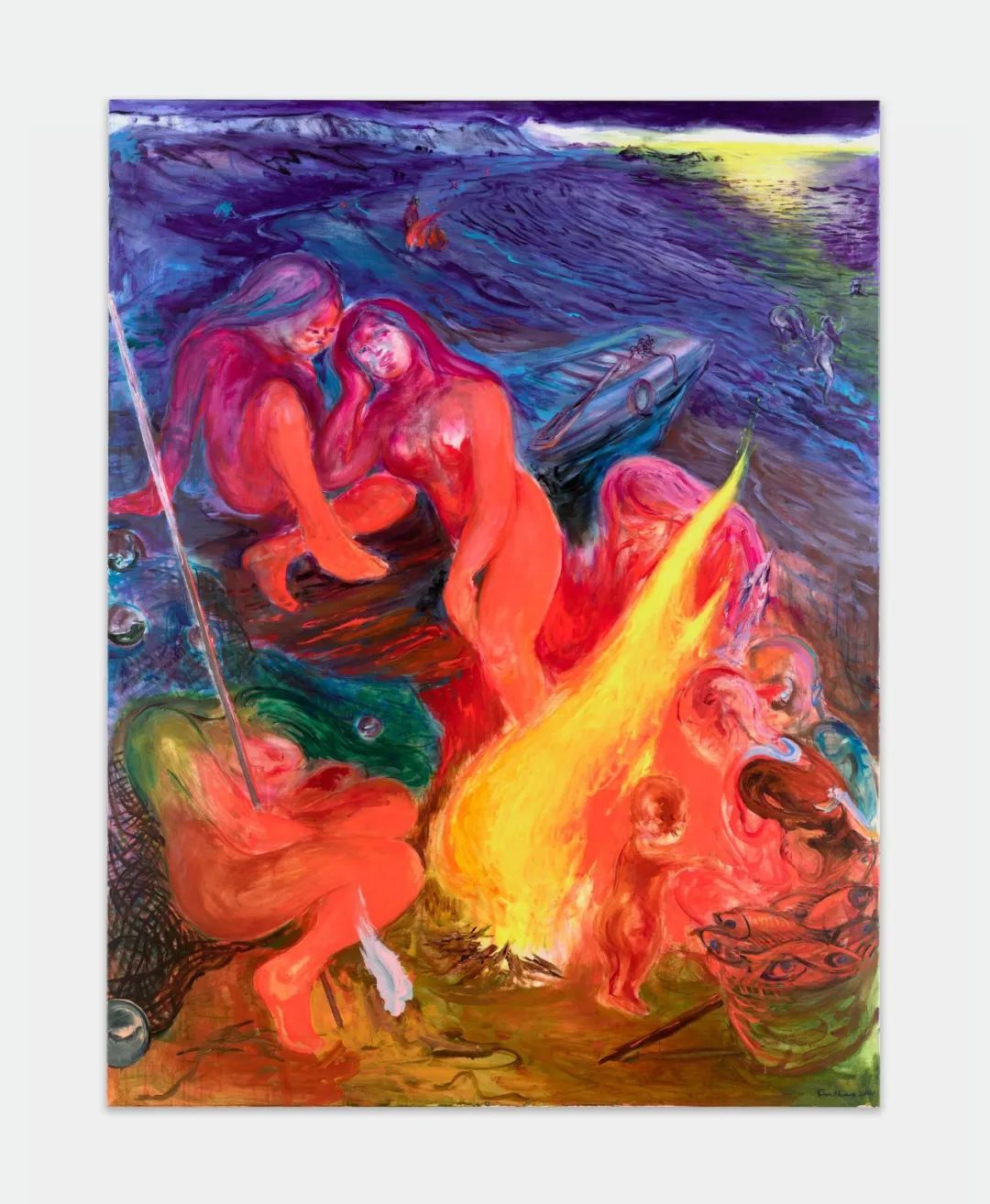

渔火, 2024. 布面丙烯.190 x 145 cm. 摄影: Herbert Boswank. 图片提供:艺术家与贝浩登

在傅饶笔下,那些形体组合与群像似乎往往被宿命般的行为所束缚。他们的举动像是受到了阻挠,只因色彩和形态的波动而被赋予了生机。傅饶于多件作品中展现了理想与现实的对立,揭示了历史与当下所塑造的人和世界的嬗变与矛盾。萦绕于这些场景中的情绪不一而足,或浪漫,或田园牧歌,或哀郁。群像的凝缩映射着禁锢与绝望。从德国或欧洲受众的视角看来,那些酷似洲际偷渡场景的画面使人心生悲凉。

欧洲已与这一难题斗争了近十年,这一现象也在世界其他地区掀起了政治波澜。意大利有意将难民安置在阿尔巴尼亚的一处海滨度假胜地,就目前看来,当地人似乎并不关心这笔交易。英国希望将寻求庇护的人们遣送至卢旺达,法院对此表示反对,政府则正在试图通过各种手段保全这一计划。在印度尼西亚的班达亚齐,一群暴民近期袭击了来自缅甸的船上偷渡者。即便是一直为难民争取权力的德国绿党政治家卡特琳·戈林-埃卡特近来也呼吁针对非法移民现象加快处理程序并加以部分禁止。局势正在走向紧迫关头。

风之舞, 2024. 布面丙烯. 165 x 135 cm. 摄影: Herbert Boswank. 图片提供:艺术家与贝浩登

当然,傅饶足够明智,不会对如此复杂的境况加以过分简化的表述。作品《市集》、《夏夜II》和《婚宴》都传递出当代的共情伦理意识,并在情绪中融入了必要的常理。身为一名艺术家,他深知自己在改变事件进程上的无力。但他也明白,在面对悲剧时保持沉默并不是可行的问题解决之道。

流动的自由与被框限的群体动能形成冲突,在傅饶极富张力的标志性色彩中得以凸显。他用色彩的光辉照亮令人焦虑的日常,使他的画作在绝望的现实中仍显得充满希望。他对色彩的运用成为了预见灾难的盔甲。他的画作拒绝屈从。以画面有如一场颁奖典礼的《兰花夫人》(2024)为例,这幅作品本身即是对绘画的礼赞。在援引法国文化符号的同时,它凭借色彩重塑世界,流露出世界主义者的笃定。

兰花夫人, 2024. 布面丙烯. 70 x 50 cm. 摄影: Herbert Boswank. 图片提供:艺术家与贝浩登

更偏重抽象的《面具骑士》(2024)同样引人瞩目。这幅画作激情满溢,笔触充满力量和能量,既与二十世纪初以德累斯顿为中心的绘画传统息息相关,又与抽象表现主义的种种离心力紧密相连。傅饶所描绘的画面凝集于色彩之中,赋予其魔法般的吸引力,令其因神秘之美熠熠生辉。纵使日日揣摩,也无法削弱它们对观者施展的咒语。

撰文:克里斯托弗·坦纳特

柏林Bethanien美术馆艺术总监

翻译:唐灵轩

[1] 奥鲁·欧奎博,《黑暗的心》,摘自《解读当代:从理论到市场的非洲艺术》,由奥奎·恩威佐尔与奥卢·奥古贝编辑(伦敦 Invia 出版社1999年出版),第326页。

[2] 恩斯特·布洛赫,《希望的原理》导言,由纳维·普莱斯、斯蒂芬·普莱斯和保罗·奈特翻译(马萨诸塞州剑桥麻省理工学院出版社1995年出版),第4页。

德累斯顿是一座传统意义中的“画家之城”,而傅饶是其中唯一一位中国艺术家。他在萨克森新表现主义中植入的元素犹如鲜活细胞的疗法。他对绘画材料的实验以及创作中包罗万象的灵感来源——从中国山水画到“魔幻三角”:爱德华·蒙克,彼得·多伊格,丹尼尔·里希特——一切都体现于他纯粹的色彩表现力。自2019年以来,傅饶在实践中实现了自己独有的表达形式。傅饶遵循中国绘画的技巧,以色彩赋予画面强烈的氛围。传统书法的影响与色彩和人物绘画的结合,逐步占据整个图像与空间;他的绘画揭示了一种新的风格,一种极具穿透力的绘画语言,他试图用广阔的绘画技法和类别即以最广泛的普世的图像连接人类的共鸣。傅饶向我们揭示了我们与世界的距离并不遥远,而是能够完全本地化和即时化的。他的创作中不再体现有关“他者”和“我者”的区别,这是因为,在他的作品中两者已然不再存在;或者更确切地说,从来没有一种文化可以在与他人隔绝和隔离他人的情况下产生。傅饶的画作与其说是在谈论文化间的差异,不如说是在探讨当下关于跨文化的议题——傅饶在广阔中起航,开始独自穿越色彩海洋的伟大航程。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。