编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

由江苏省中华文化促进会、江苏省品牌学会主办,亚洲艺术杂志协办的“石破天惊——盖会宁当代水墨艺术展”于2024年5月12日下午15时在盖茂森艺术馆隆重开幕。作为艺术家盖会宁在南京举办的国内首次个展,展览开幕现场高朋满座,嘉宾如云,多位省部级领导莅临祝贺。正如展览主题“石破天惊”,不论是展览本身,抑或是它所带来的文化影响力,都可谓是现象级的。

开幕式现场

此次展览由策展人辛墨生、赵文涛、季永铭、万丰天联合策划,集中呈现艺术家盖会宁从2014年至今创作的共58件水墨作品,其中多数为艺术家近两三年的重要创作。作为盖会宁对其创作历程的回顾,也作为艺术家积淀几十余载创作成果的展示,“石破天惊——盖会宁当代水墨艺术展”更像是一次全面的学术梳理和个案研究。正如“十年磨一剑,五十年一现”,展览凝结了盖会宁自创作以来的绘画观念和绘画语言,也客观地呈现了其独特的诗性美学。

开幕式致辞

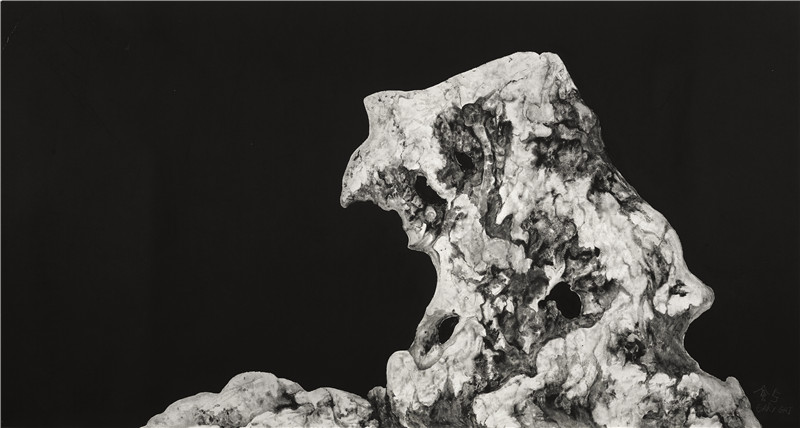

太湖孕育的江浙文化早已潜移默化地赋予盖会宁以江南水乡的气质,传统水墨在盖会宁这里,像是树的根基,更像是烙印在骨肉和血液里的基因。太湖的石头之所以成为他创作的核心,或许源于岩石无处不在的或锋利或柔和的质感和它作为物质世界缩影的象征性带给艺术家内心的激荡情愫。中国赏石文化的诗性魅力、传统水墨挥之不去的题材、浑然天成的肌理与形状、游走于天然与人造间的精雕细琢......一切似乎在冥冥之中勾起了盖会宁对山石的创作欲望。

正如艺术家盖会宁所说,“西方化的当代不会成为我们的当代”。和传统保持一定的距离,不多也不少。脱胎于传统山水,盖会宁试图用现代性重新诠释传统水墨里的笔法。

展览现场

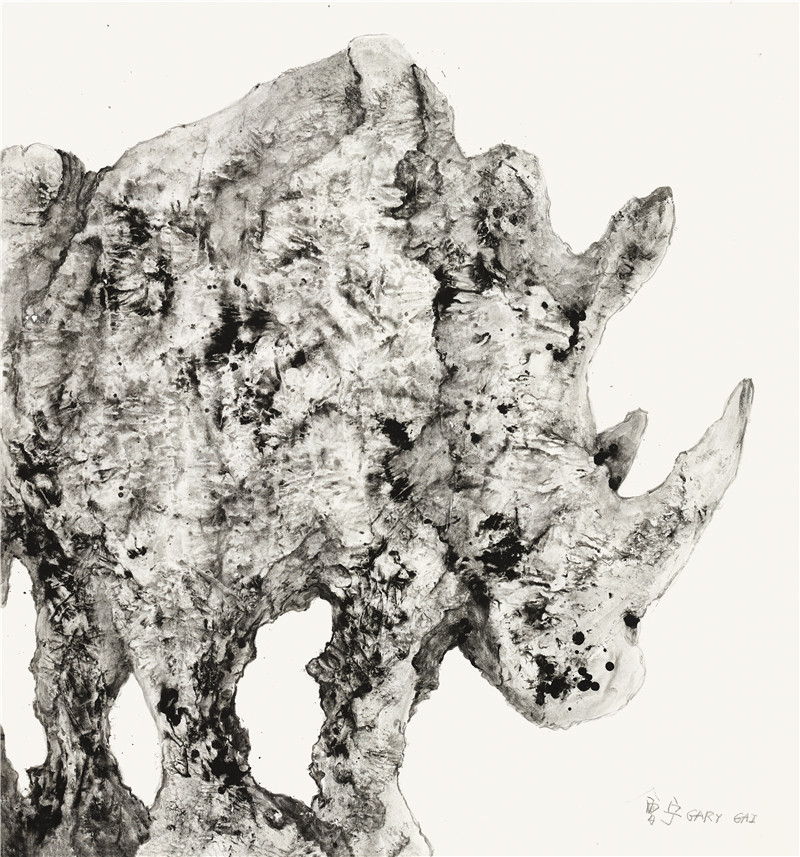

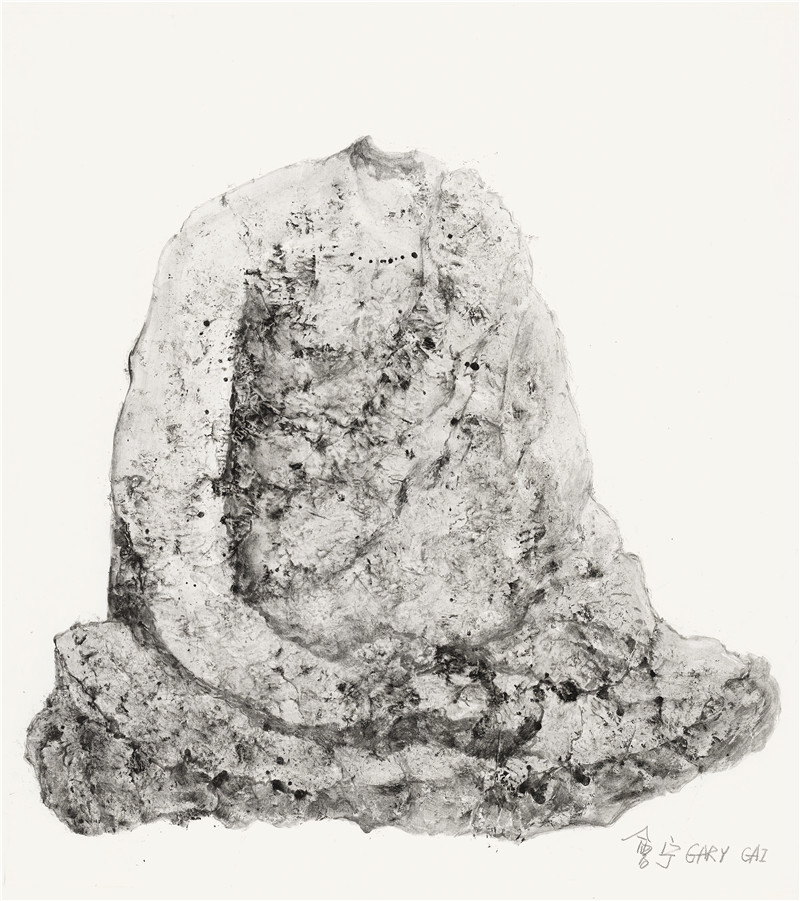

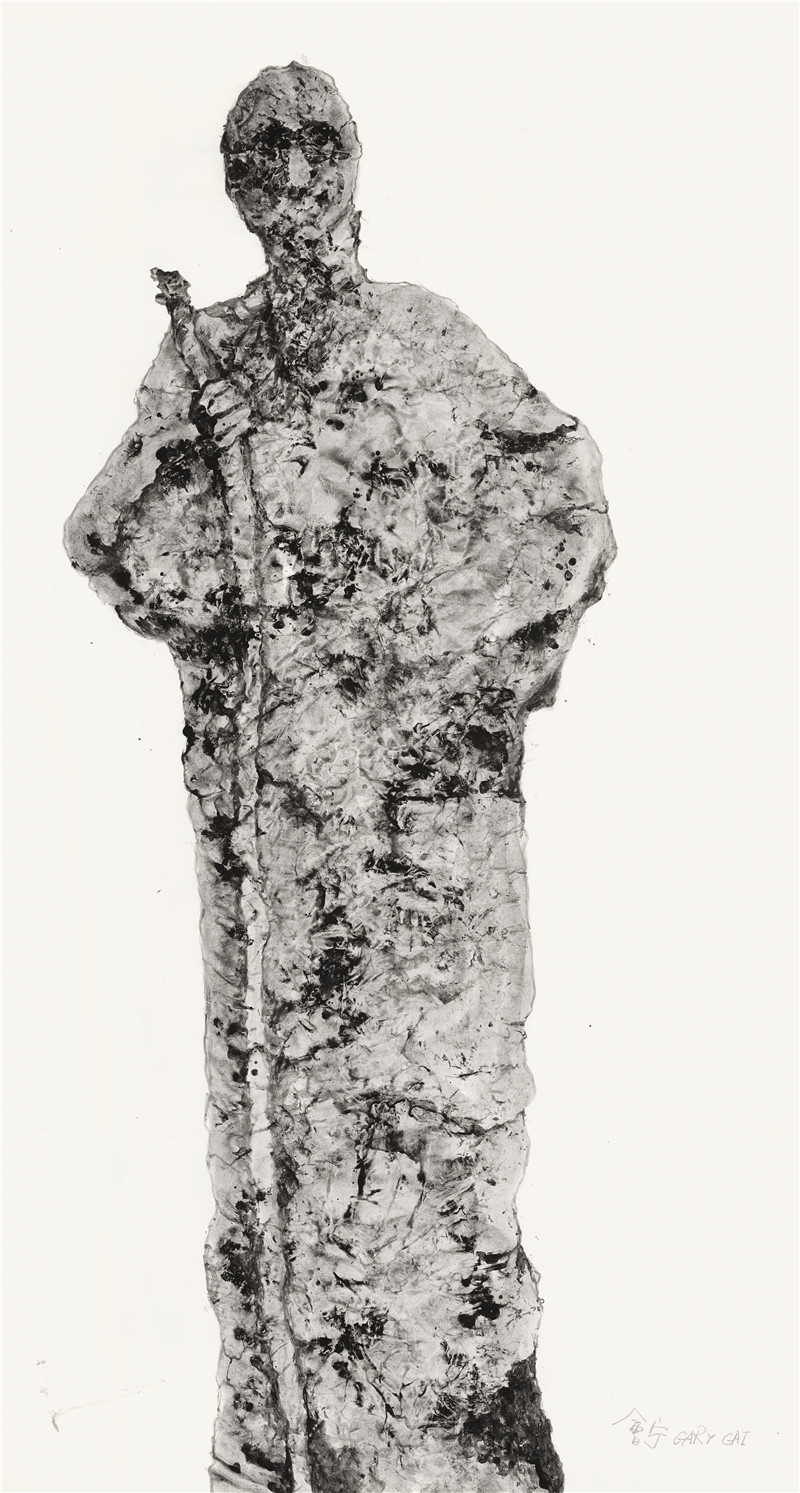

盖会宁的水墨给人以孤冷且极具张力的知觉。没有复杂的叙事,没有多余的物象,一切只围绕太湖石。这些视觉图景构建的并不是传统印象里云雾缭绕的山水意境,没有层峦叠嶂,也没有高耸巍峨,有且只有这些瘢痕和褶皱充斥着的局部;百转千回的曲折纹路,形态各异被风化的痕迹。盖会宁用标志性的绘画语言雕琢山石的精粹,有粗犷、有细微;在收放自如的笔触中,对极简主义的追寻晕染出的是最纯净的颜色。只是黑不是单纯的黑,白也不再是单纯的白,那是特意反复涤染处理后留下的印记。在知白守黑的取舍间,能量守恒得恰到好处。

盖会宁 2014 神鸟 140cm×70cm

盖会宁 2015 灵犀 100cm×90cm

在中国画语境的变化中,中国水墨的何去何从,一直是当下无法回避的问题。探寻中国当代艺术与传统文化的关系,追问如何在承袭传统之上加以利用和改造似乎早已成为一种当务之急。作为水墨艺术家的盖会宁,立足于当代,用水墨的语言和材质晕染他所想的东方意味;脱离皴擦点染的传统,用极简的黑白勾勒山石的水墨意趣。酣畅淋漓的笔墨书写着让古老焕发生机的本能;在虚与实、抽象与具象的交错中,赋予山石以生命和性格。从此次展出的作品中,观者可以循着艺术家创作历程的不同阶段,真切感受到艺术家如何让水墨的纯粹生发出“石破天惊”的怒吼。

此次展览将持续至2024年5月24日。

盖会宁 在太湖里捡了几块石头?

赵文涛

我总感觉太湖不是湖,像是大海,但有人会说大海要有浪,其实太湖也是有浪的,前提条件是你要经历它的风雨。记得太湖边刻了四个字“包孕吴越”,太湖边产生了江浙文化,这是地理上的边界。江南的文化概念太宏大,但是最核心的部分还是太湖流域。太湖是个物产丰富的地域,不仅仅有有鱼米果蔬,还有山水田园。物质的满足,精神上的满足也会提高。太湖的文化自古自来就是了不得的存在,俗话说温饱才能清高,所以太湖才能出现倪云林这样的高士,几块石头几棵树就可以坐镇世界各大博物馆,坐稳中国美术史。

盖会宁 2019 菩萨座 100cm×90cm

盖会宁 2020 白石 180cm×98cm

盖会宁生在太湖边,长在江南。太湖的美食美景滋养着他的艺术世界,给了他物质的丰沛,和精神上的贵气。盖会宁从太湖走出去,走向世界,走向当代艺术的象牙塔,他可能什么都没有带走,盖会宁只在太湖捡了块石头。不要小看这块石头,这块石头加上江南的水成就了盖会宁的当代水墨艺术世界。

有人会问一块石头太少了吧,多带几块不更好。我们现在探讨盖会宁作品,或者是艺术状态,他有没有带走石头,也就是他有没有从古代的传统艺术里吸取元素,答案是肯定的,这种镌刻在血脉里的艺术脉搏,怎么可能喝了几杯洋墨水就改变了原来的底色。带走了意味着他是太湖文化的延续和关联,是盖会宁作品里的文化属性,是太湖文化的盖式传承。太湖流域是自古以来是文化高地,太湖里的石头又是中国文化博大精深的物质精灵,无论东西南北的各省太湖石,本太湖也会是赏石的高级属性,尤其这太湖水里浸泡过的石头,就好比外埠大闸蟹来太湖洗个澡感觉也身价高了许多。

盖会宁 2022 如意 70×140cm

盖会宁 2023 独钓银山 124×124cm

盖会宁在南京自建园子(平仄园)里的黄太湖石(栖霞石)也是实属珍贵,宋代就备受推崇。但他总觉得没有本太湖水石得劲,这也许是文化正统底蕴的执念,也或许是太湖文化根深蒂固的文化烙印。太湖石也是本土宗教信仰的精神载体,远到美国大都会博物馆中国庭院的景观治石到中式居所的案头文石,都是必须的物质载体。有人说盖会宁半路上把带走太湖里的石头丢掉了,也是有一定的道理。太湖石的文化美学套路或许也纠结着盖会宁的当代水墨艺术走向,文化的底层滋养是陈旧性的,当代艺术是自我世界的开拓。盖会宁在不断水墨实验中放弃了传统水墨画的框架,把限制性的图式边缘化,突出了主体。他把传统图式里配角无限提升为主角。极致的简单夸张,模糊了所谓的书写线条与墨色渲染的界限,犹如混合动力,油电并置,气由墨生,淋漓酣畅。之所谓不勾不勒,不皴不擦,不染不晕,但不失其型其貌其状其态,呼之欲出,叹为观止。

盖会宁 2021 卧游 117cm×70cm

盖会宁 2024 雪浪 98cm×180cm

也有人说盖会宁的确在太湖里捡了块石头,却带回来了许多,我看这个说法也可以成立,他早年禀赋太湖文化积淀的家学渊源,尽情享受古典艺术元素的吸吮,但从来没有放弃自我当代意识的独立思考。他带着这块心中石头走出去,并且走的很远,他曾在世界的各个角落,用其它门类的艺术形式和其它艺术手法,去试探,去表现,家乡的石头,也用自家的独门绝技去探索,去描绘,远方的石头。出走的脚步不是逃离,而且是去取经参悟的路径,出境入境的过程中盖会宁恣意的变换着自己的风格,等待着有一天在太湖边的风中定格!取式高古冷逸之意象,博采四海八荒之精技,心中携石出,而身负锦帛之石归来,恐已大成乎。家乡的石头还在,太湖的雪浪依旧敲打着岸边,斑驳的残留物像盖会宁作品呈现的墨迹,茫然无措的分隔着画面里边的光阴,有浅有深,有冷又热,有苦有涩,沉淀的灰痕在叙述当下与过往,时间在盖会宁作品里无序的墨点中释然,只剩下人与石对视凝固的瞬间。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。