编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

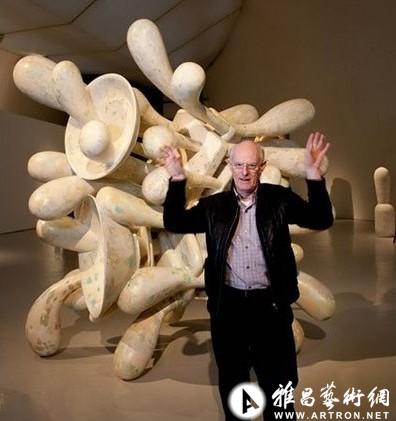

托尼·克拉格

这就是他口中 materialist 的意思。如果硬要翻译的话,大约可以另译成“材料主义者”,因为他的雕塑正是以对各种材料的运用而著称。1988年他获得英国艺术特纳奖(Turner Prize)的作品《大教堂》(Minster),就层层叠叠地堆了很多非传统材料,令雕塑评论家们大为震惊。但是像《大教堂》这样的作品,托尼·克拉格后来就很少再做了,因为他慢慢意识到“材料并不是最重要的,形式才是最重要的”。

转变

说起来,这样的创作转变,也有极其偶然的一面。那时,托尼·克拉格已经成名,他的一些作品被美术馆收藏,但是他那时的作品很多都是纸板、木屑之类,而且形状都是高高耸起重心不稳的样子,美术馆在库藏时就发现它们很容易损坏,不是这里掉了一块就是那里少了一角。于是美术馆就对克拉格说:“请你做一些坚实一点、重心稳一点的东西吧,这样放在库房里就不会坏了。”

也许整个“贫困艺术”(Arte Povera)的衰落都和美术馆的这种入藏标准有关吧。《大教堂》的收藏就碰到了这样的问题。克拉格说,这解释了作品“如何发挥材料的极致来创造另外一个世界”。这件作品的材料由齿轮、轴承等组成,不用粘胶,只依靠地心引力保持它们垂直于地面的状态。它展出时有观众想试试它的稳固性,就用手触碰作品,结果有零件掉了下来,砸到头上。于是美术馆希望克拉格将作品修复,并加入胶水或铁杆将其内部固定。但是克拉格在维修作品的时候察觉到,假如内部用铁杆加固,就违背了自己创作时应用“重力原理”的初衷了,也是对这件作品的破坏。所以至今它仍然保持着最初的样子。

自那以后,托尼·克拉格就渐渐减少了非传统材料的运用,把精力集中在形式和形式的变形上。也许创作转向的主要原因不在于作品的重心稳不稳,但在时间上,《大教堂》确实是他创作的分水岭。

喜玛拉雅美术馆展出了托尼·克拉格过去 30 年中的代表作品,共176件(组),其中雕塑作品 49 件(组),包括草稿、水彩等在内的纸本作品 127 件。展出的作品横跨了托尼近 20 年的艺术创作,所运用的材料极为丰富,包括了木头、青铜、塑料、纤维玻璃等,让人充分感受他对材料的“迷恋”,而纸本作品则是他灵感诞生过程的记录。

艺术家/ 学者

在北京看到克拉格时,他正准备为“艺述英国”的网站录制视频导览,希望更多的观众可以在网站上 360 度地观看他的雕塑作品。在上海再次见到他时,他正不停地指挥着工人布置展厅,还要抽空回头回答我的问题。这样子像极了电影中的伍迪·艾伦,一边指手画脚,一边喋喋不休,可爱极了。关键是他即兴回答的答案个个思路清晰、长篇大论,很少有视觉艺术家能够像他这样,对自己的作品有这样成系统、理论化的认识。也许他在德国杜塞尔多夫艺术学院的教师身份,使他的身上同时具有了艺术家和学者两种气质。

克拉格从 70 年代末期开始就生活在德国的小城乌珀塔尔(Wuppertal),这里离杜塞尔多夫不远,是恩格斯的故乡,还因为舞蹈家皮娜·鲍什而闻名。问到乌珀塔尔有没有给他的创作带来灵感时,他说:“乌珀塔尔其实是离自然很近的一个地方,经常有野鹿野兔出没于家门口,这些都是自然给我的灵感。”

1949 年,托尼·克拉格出生于利物浦,父亲是电气工程师。由于这样的家庭背景,克拉格早年并没选择艺术之路,他的学习生涯最初是指向科学技术的。17 岁时,克拉格进入一家生物实验室工作,成为一名技术人员,但却忍受不了实验室里难闻的味道,开始动笔作画,踏上了自己的艺术之路。离开实验室后,他辗转于英国几所艺术学校,后来就读于伦敦的皇家美术学院,这段学习经历对他影响至深。

70 年代晚期,克拉格移居德国,30 多年的浸淫,让克拉格像德国人一般严谨和追求细节。这次展览前,他并没有一个硬性的方案来规定每个雕塑的位置,所以需要根据空间,在摆放时不断地调整。“这个过程就好像在指挥一场芭蕾舞排演。”他说,每日将雕塑们来回移动所积累的里程,相当于走了二三十公里的路程。“也许我和我的团队应该穿轮滑鞋,这样可以提高效率吧。”接受采访时,他突然又发现自己画作的摆放不是很满意,就亲自动手去一幅幅挪动。

变形与内爆

在各种类型的创作中,应该说对形式的变形是他最著称于世的“标签”。他不止一次地提到“令人厌恶的工业化的”,在自己的作品中也尽量避免使用日常生活中常见的线条、形状和组合。在作品《分泌物》(Secretions)中,他用无数个骰子模仿了固体在融化瞬间的黏稠状态,像是一个工业产品在熔炉中的末日。这件作品既表达了他的厌恶,也表达了他的调侃。

托尼·克拉格的艺术理念,除了对形式及其变形的注重外,还特别注重“内爆”的概念。在作品《麦科马克》(McCormack)中,我们可以看到雕塑的重心有个地方有道缝,这是托尼刻意为之,他希望可以造成这样一种感觉:“这不是一个封闭的作品,而是有一种开放性在里面,好像在这个缝隙里面会有一个无尽的空间,而表面的形状正是这个空间的内爆所造成的。”

而在玻璃纤维作品《伴侣》(Companions)中,“内爆”被更直观地展示了出来。它从外观上有很多常见元素,如盘子、锅子等等。但其实,“它这些像手一样伸出的部位想表达的是人类肠胃在蠕动时的感觉”。消化食物的肠胃在酶的作用下,会有像手指一样突出的感觉。

这个作品和托尼自己的生活经历有很大的关系,因为他之前被诊断出一种糖尿病,是不能吸收燕麦的。他在这个作品中艰难地想象了自己的肠胃在消化各种食物时的爆炸性场景,触手们像要冲破肠壁一样,撑满整个视觉空间。他在这个作品中完成了对自己身体的“内爆”。

托尼·克拉格的作品也许初看上去并不美(看久了也不觉得美),但是就像他自己所说的:“雕塑,并不是创造美丽的事物来衬托这个世界,它已经变为人们认识物质世界的基础研究。”它像所有的基础研究一样,并不讲究实用,也不讲究美,它有自己的形式和内在的价值。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。