编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

2025 圣诞临近,艺术家张硕《绢本·莎士比亚四大悲剧》系列在澳洲首次亮相即全数被收藏,完成一次极具象征意义的跨文化落点。作品以古法新制手工墨与宋式绢本为基底,并引入丙烯与水彩,将莎士比亚悲剧中的命运结构与人性暗流,转译为不依赖时间顺序、却能瞬时并置情绪的当代图像语言,印证“宋”作为一种方法在国际语境中的当代表达。

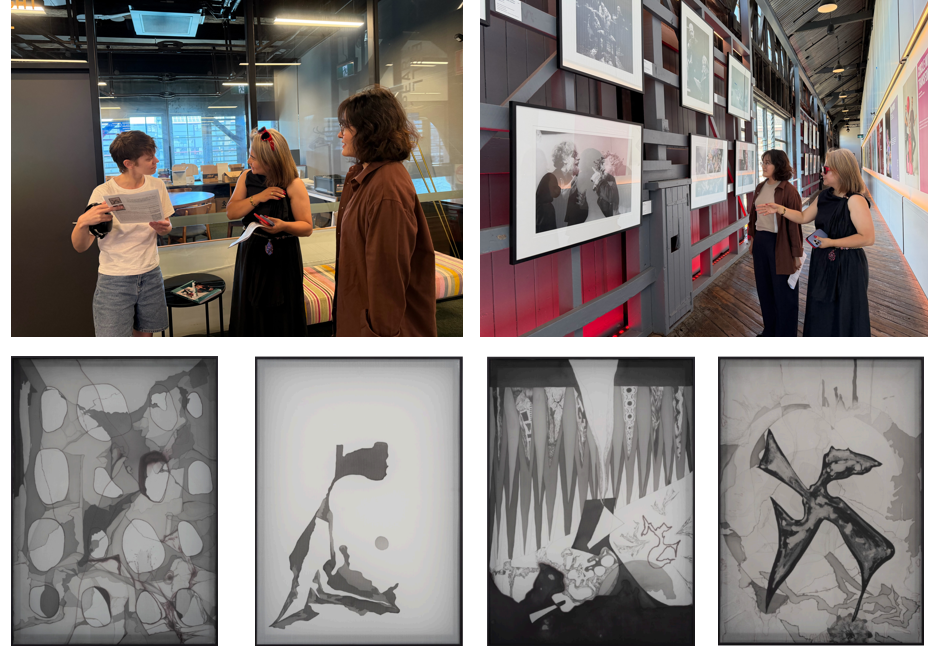

在此背景下,建筑设计师、珠宝品牌设计师及艺术投资顾问一伦与朱雀艺术总监、艺术投资顾问艾琳(Aileen Moka),于朱雀艺术《物质下(Beneath the Surface)》展览现场展开”宋潮新生:在绢本与宝石之间微光生成”的艺术对话。艺术家张硕通过连线方式加入,对话围绕材料、边界与话语场的生成展开,呈现一场跨媒介、跨地域的当代艺术交流。

张硕|材料即立场:从“公社墨”到“宋式绢”,让悲剧有了触感

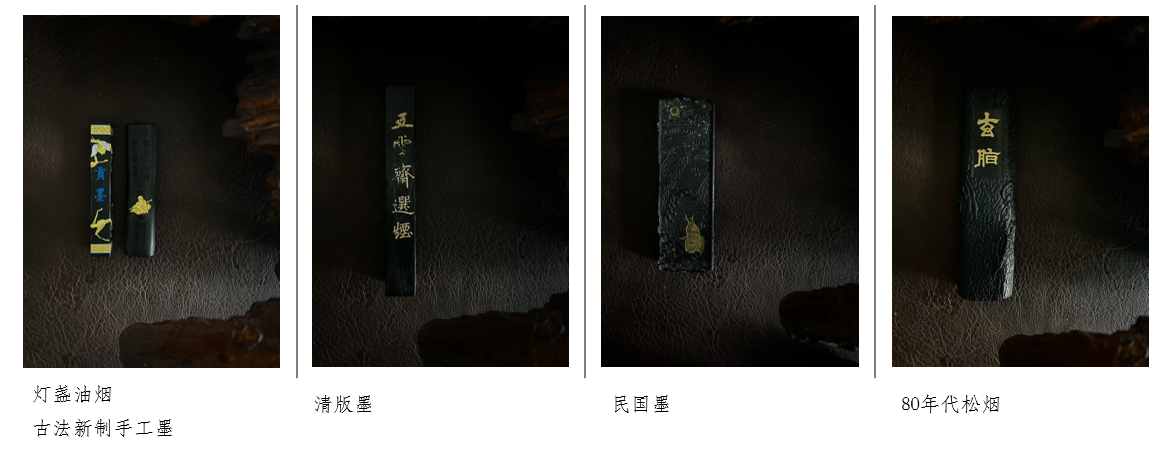

张硕的路径并非“复古”,而是把材料史当成一条思想史来走:解放初期的公社墨、清版墨、80年代松烟与灯盏油烟——这些并置,本身就是对“时间”的拆解。墨不是中性媒介,而携带着制度、工艺、手作与时代气味;绢也不是温婉背景,而是一种薄而坚韧、易渗化、会记忆每一次压入与停顿的“记录体”。

因此,当《麦克白》的“墨刃”在绢丝的经纬中刻出锋利,当《李尔王》的冷墨沿着纤维渗开,如暴雨在荒原上不停回响,观者触到的不只是戏剧情节,而是“情绪如何在物质里变形”的过程:野心、嫉妒、绝望、道德崩塌——被材料的通透与阻力共同塑形。

从戏剧到图像:时间顺序被解除,悲欣交集在同一画面并存

戏剧依赖时间:人物关系推进、冲突升级、结局落下。图像却不必服从线性叙事。张硕在此处的关键不在“再现”四大悲剧,而在“重排”悲剧的感知结构:

* 《哈姆雷特》:重墨像被压低的罪与惧,边缘的毛糙颤动,像良知在夜里无法磨平;浅淡的圆与留白把“生存还是毁灭”的追问从台词中抽离,变成悬在人性头顶的一点微光。

* 《奥赛罗》:虚实错落的椭圆叠压,取代争吵的喧嚣——嫉妒以更隐蔽、更渐进的方式渗透,谗言不必被说出,已在纤维里织成网。

* 《麦克白》:尖刺状墨形把血腥换成“心理利刃”——权力欲望不是爆裂的戏剧效果,而是一种持续的、冷硬的自我绞杀。

* 《李尔王》:荒原式冷墨与交错黑白,让亲情崩塌成为地形本身——命运不再是剧情的外在力量,而是画面内部的气候。

这套“解除时间顺序”的方法,使悲剧不再依靠剧情的推进来打动人,而以一种更当代的逻辑抵达观者:情绪先于故事,困境先于结论。

一伦|“物性之变”与“话语场”的生成:从边缘毛刺到主体性的显影

第一层:从观看出发——为什么我会被“边缘”吸引

在观看张硕的作品时,我最强烈的感受并不来自画面的中心,而是那些边缘处略微失控的“毛刺”。我当时脱口而出:“越看越爱……这些毛刺最迷人。”这种判断并非形式层面的偏好,而是一种直觉上的确认:作品真正的力量,不在于完成度最高的部分,而在于边缘是如何被对待的。在传统水墨的经验中,边缘往往需要被“收住”“服帖”,以维持整体秩序;但张硕让边缘显露出不完全服从的状态,使它不再是被修饰的附属,而成为意义生成的前沿地带。正是在这些地方,我意识到图像并非一个封闭的结果,而是一个正在发生、仍在呼吸的过程。

第二层:从方法展开——材料如何重排话语的权力结构

进一步观看,我意识到这种边缘的显影并非偶然,而是由一套清晰的方法所推动。墨、丙烯与水彩的并置,并不是装饰性的混搭,而是在直接提出一个问题:谁有资格定义什么是水墨?绢本的通透与渗化,也不再只是服务于传统的雅致叙事,而成为承载悲剧心理的物质条件,使权力、欲望与道德崩塌从单一文明的叙述中被释放出来,转化为一种可以被共同感知的结构。非毛笔工具的介入,让线条呈现出近乎机械的硬挺感,与水墨的柔润发生碰撞,从而松动了既有技法的权威。在这里,话语不再由中心设定,而是在材料、手势与语境的摩擦中被不断重写——这也让我自然联想到福柯所说的“话语即权力”。

第三层:从伦理落脚——从“毛刺”到“微光”,我所认同的方法

也正是在这一点上,我感到自己的珠宝实践与张硕的绘画形成了深层的呼应。作为珠宝品牌设计师,我同样拒绝把宝石打磨成绝对光滑、绝对中心化的“完美物”,而是选择保留其内部纹理、光泽的呼吸感,以及边缘的不完全驯服。我更关心光如何在时间中缓慢显影,而不是瞬间爆发的炫目效果。我之所以对张硕作品中的“毛刺”如此敏感,正是因为我们共享同一种伦理立场:不将材料彻底征服,而是与之协商。如果说张硕让绢成为一张会记忆压力、停顿与渗化的记录体,那么我希望让宝石成为一枚能够回应佩戴者生命节奏的共振体。毛刺与微光,在这里不再是风格差异,而是同一方法在不同材料中的两种显影方式——当边界被看见,秩序被松动,主体性才真正得以出现。

艾琳(Ailee Moka)|宋式审美与澳洲语境:我所看到的一种“光的共同语言”

在这次对话中,令我尤为确信的一点是:一伦的跨文化设计实践,与张硕的绘画,并非简单的并置,而是在不同媒介中形成了清晰的互文关系。一伦以宋式审美处理欧泊与澳白珍珠,她所关注的并不是体量或炫耀性的价值,而是光泽如何被克制地释放、肌理如何保持呼吸,以及留白在佩戴与观看中的尺度感;而张硕则将宋式绢本与古法墨的“静”,用于承载莎士比亚悲剧中的“烈”,让冲突、命运与人性暗流在一种高度节制的结构中显影。在我看来,这并不是风格上的相似,而是一种共同的审美伦理:以克制换取深度,以留白容纳复杂,以微光抵达真实。

当这种“宋式方法”在澳洲被具体实践——无论是珠宝中的光,还是绢本中的微光——它便不再是东方文化的符号性输出,而成为一种可被不同文化共享的当代语言。它连接的不是地域标签,而是材料、伦理与情感经验本身。也正是在这样的语境中,中国当代艺术不再被观看为“他者”,而开始作为一种具有方法论意义的实践,被真正纳入澳洲当代文化的讨论之中。

右上:艺术家张硕与朱雀艺术首席顾问、前澳大利亚驻华大使芮捷锐Dr Geoff Raby(AO)

右下:前苏富比澳大利亚(Smith and Singer)艺术部高级专家、前悉尼 Menzies Art Brands 的艺术部主管Brett Ballard(布雷特·巴拉德)

首展全数收藏的意义:我所理解的文化翻译与未来走向

作为朱雀艺术的艺术总监,谈及四幅作品在澳洲首展即全数被收藏,意义非凡。她说:表面看是一个市场结果,但在我看来,更重要的是它所完成的一次跨文化翻译的“落点证明”。这不仅证明了当代水墨的国际性并不依赖“东方山水”,而是来自对人性困境的精准触达;也证明了传统材质并非只能承载传统叙事——它既可以承载莎士比亚,也可以回应当代人在权力、欲望与伦理之间的真实焦虑。

更重要的是,这一结果让我再次确认:收藏行为本身也可以成为对话的延伸。当藏家能够以福柯的视角读到作品中“话语场”的生成时,收藏就不再只是占有,而是一种共同参与——参与作品在新的语境中继续生成意义的过程。这正是我始终希望在澳洲推动的中国当代艺术路径:不是被消费、被标签化,而是被真正理解、被反复阅读。

在“宋潮新生”的框架下,这组作品所完成的并非古法的复刻,而是一种更具前瞻性的更新。我相信,宋式美学在未来的影响力,不会停留在风格层面,而将持续作为一种方法,影响我们如何看待材料、如何处理边界、如何在高度复杂的世界中重新理解“光”。当宋式审美在全球语境中重新长出触角,中国当代艺术也将在澳洲乃至更广阔的文化场域中,找到更稳固、也更具生成力的位置。明年年初朱雀艺术的首展,将是“千年宋山水”的主题艺术家胡润艺术荟艺术总监杨建勇先生的首个澳洲个展, 非常期待澳洲艺术社区的回应与互动。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。