编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

由中国书店·北京海王村拍卖有限责任公司举办的“中国书店2025年秋季书刊资料文物同步拍卖会”将于2025年11月29日-30日在北京古文化街琉璃厂中国书店拍卖大厅开槌。

本场拍卖会共计1906件拍品,分为“金石碑帖资料系列”“新文学系列”“北京文献及京华藏家系列”“京杭大运河文献资料系列”“书画墨迹与雅趣小品系列”“古籍善本资料专场”6个版块。本期为大家分享碑帖精品14种。

预展时间

2025年11月26-28日

9:00-17:30

拍卖时间

2025年11月29日(星期六) 9:30始

金石碑帖资料系列

新文学系列

北京文献及京华藏家系列

京杭大运河文献资料系列

书画墨迹与雅趣小品系列

2025年11月30日(星期日) 9:30始

古籍善本资料专场

地 址

北京市西城区琉璃厂东街115号

中国书店三楼拍卖厅

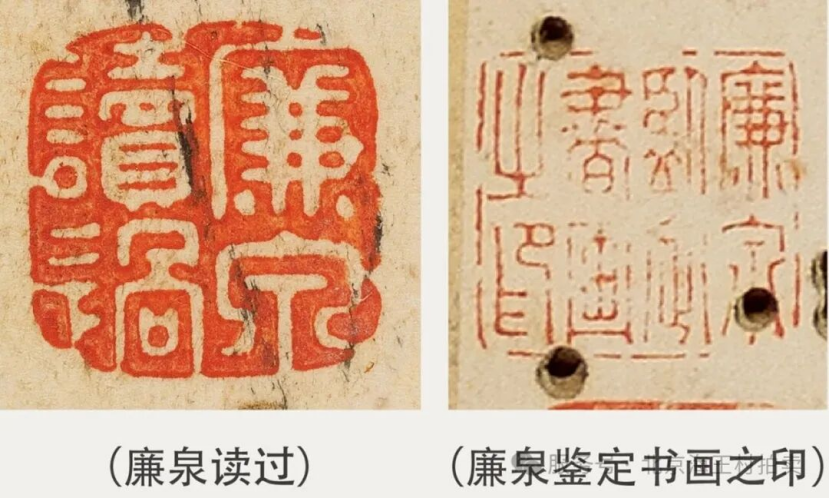

【钤印】

廉泉鉴定书画之印、廉泉读过、古欢、惕斋主人玩赏、高密单鄂园收藏印、懋功、君弼、桹庵、祝氏钧印、石窠主人

【提要】

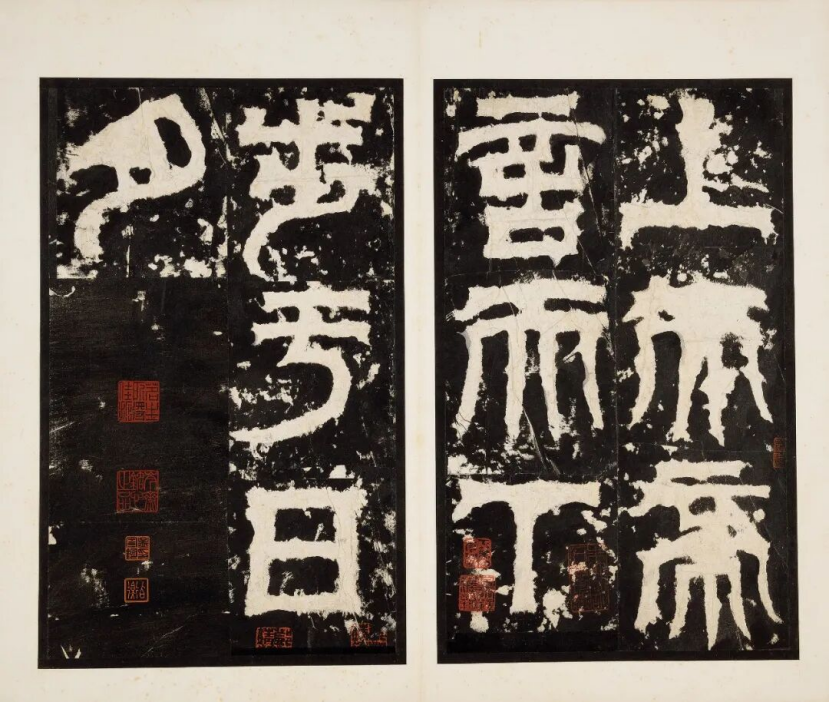

《八关斋会报德像记》为颜书名品,石幢刻立于唐大历七年,颜真卿大字书丹。八关斋为佛教用语,即佛教徒在家一昼夜中所受的八种斋戒法,此记记载了唐宋州官吏举办八关斋会,为安史之乱中两次解宋州之围的田神功祈福的活动,以报答他的恩德。此碑特殊时期被毁,部份原石散佚,现仅上部四分之三存于商丘市博物馆。

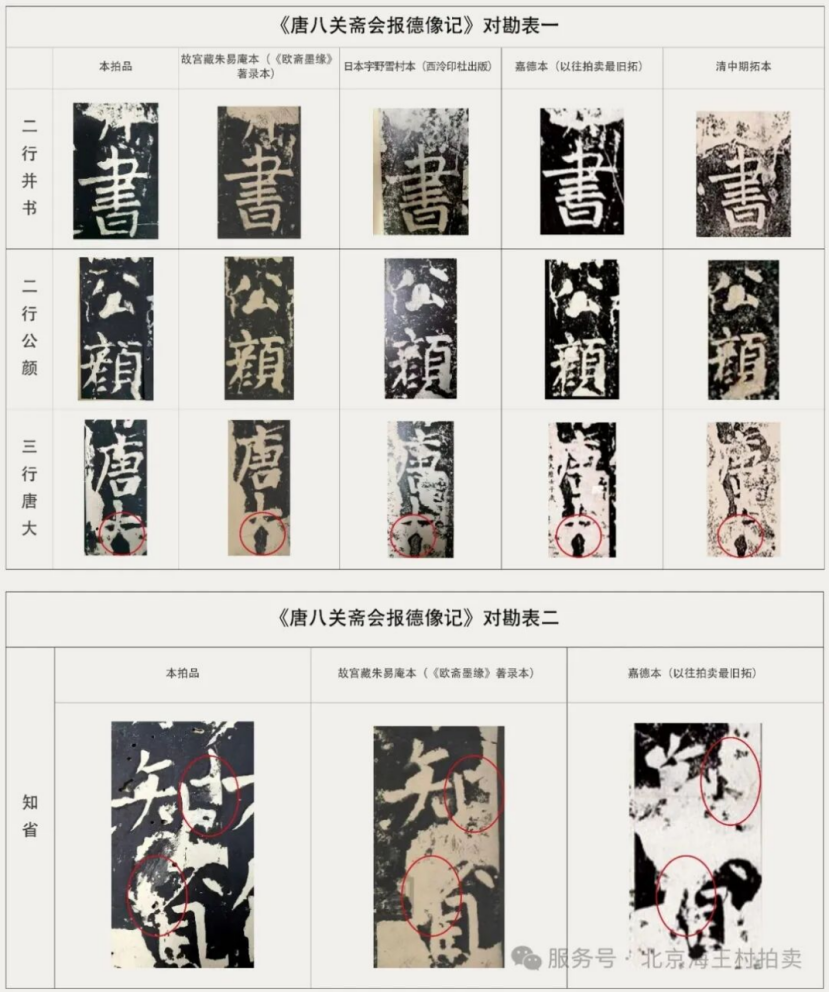

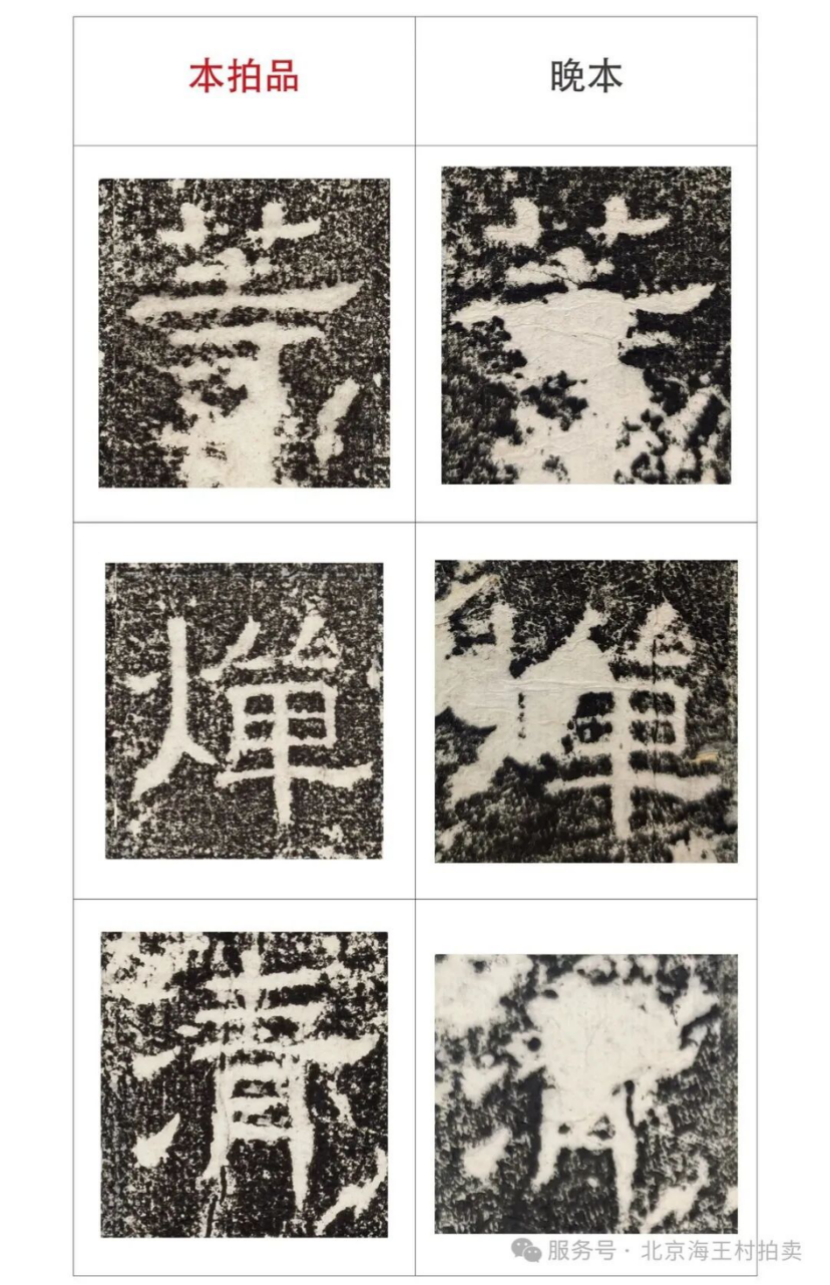

此本为清代名家廉泉旧藏之物,八纸装为四册校对无缺字。经与所见故宫藏朱翼庵本(《欧斋墨缘》著录本,简称“朱翼庵本”)对比,第2行“开国公颜真卿”之“公”左撇尚未泐连石花,而“朱翼庵本”已连,“颜”字“页”部第二横笔此本未连,“朱翼庵本”已连。此种明显早于“朱翼庵本”之差异尚有数十处之多,且有数处多拓残字留存。又以日本宇野雪村本(西泠印社出版)、嘉德拍卖释出之拍场所见最旧拓本等顶尖版本比勘,此本与“朱翼庵本”2本明显胜出其它版本,此本又早于“朱翼庵本”,足可见此本之难得。

廉泉(1868-1932),江苏无锡人,字南湖,室名帆影楼、小万柳堂。清光绪二十年举人,以诗名闻京师,官礼部郎中。创办上海文明书局,率先应用珂罗版印刷工艺。民国后隐居,精于鉴别,收藏名家书画、碑帖颇多。著有《小万柳堂丛刊》。

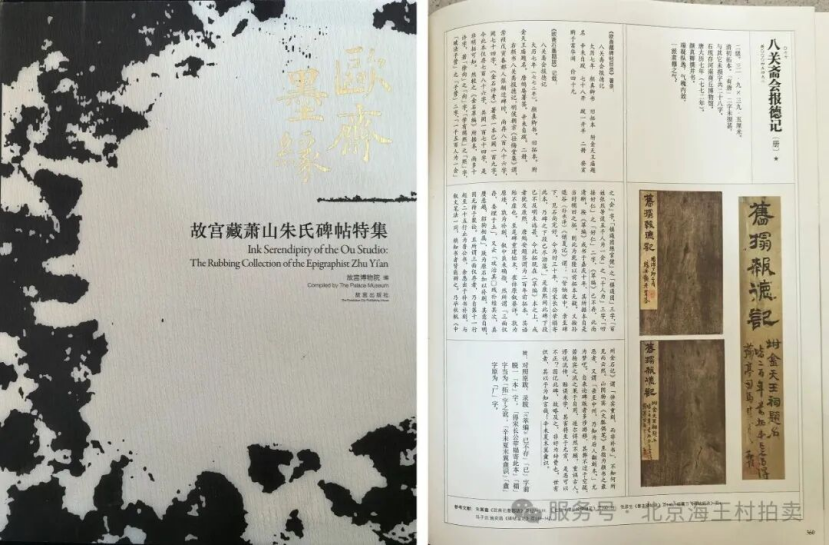

【参考书】

《欧斋墨缘——故宫藏萧山朱氏特集》第360页。

RMB 40,000-50,000

【钤印】

朱仲宗胡石馆珍藏印、毛凤枝印、罗振玉印、邵茗生读碑记、六通馆

【提要】

1.原石刻立与存毁及此本存字状况: 天发神谶碑,又称天玺碑,吴天玺元年(276)立。吴帝孙皓佯称天降神谶文,假托祥瑞,欲借以稳定民心,巩固帝位。碑文相传为东观令华核撰写,书法家皇象所书。其书法异于常见篆书,转笔处易圆为方,横画垂芒,竖画悬针,笔力雄健,矩度森严,于中国书法史中独占一席之地。碑文刻于圆幢形石上,不知何时而断为三段。此碑三段完字、半字共计二百二十余字,此拓本存上段石一百零七字及附刻于后的元佑六年胡宗师跋文。

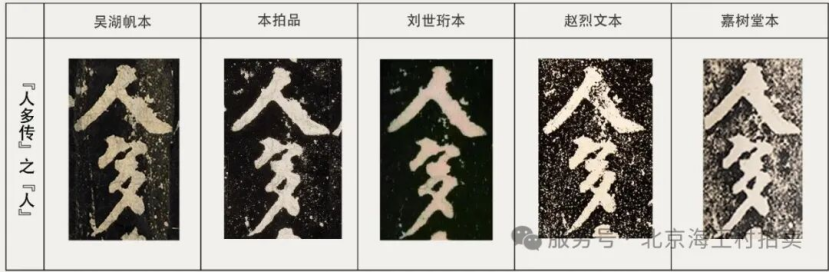

“人多”二字“朱翼盦本”失拓

此二字此本与吴湖帆本最早

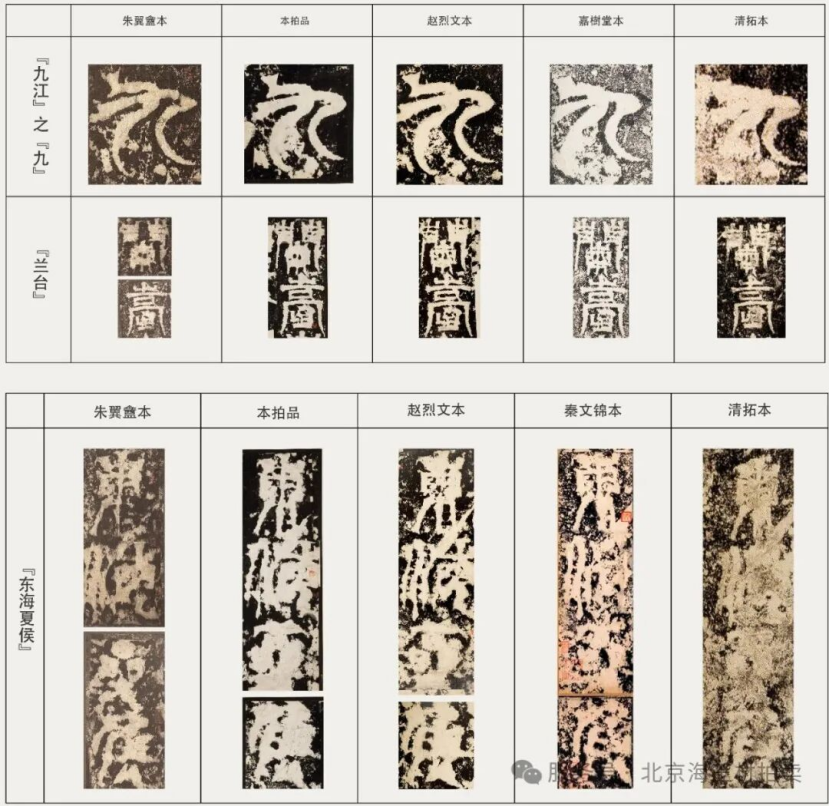

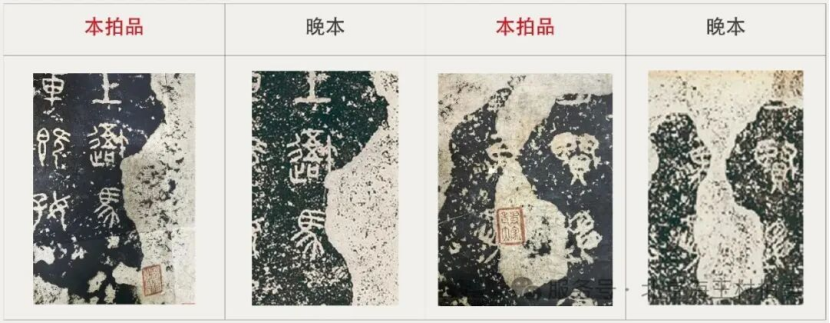

2.传拓年代考校:天发神谶碑旧拓本以罗振玉、朱翼盦递藏本(后文简称罗本)为最古,二人审之为宋拓,罗振玉题曰“天下第一本天发神谶文”,现藏故宫博物院。中国书店2023年吴湖帆本与之时代相近,又以沈树镛、赵烈文递藏本(后文简称赵本)次之,现藏上海图书馆。今以此本与罗本、吴本、赵本影印本比勘,笔画各有胜处具体列举几处如下:一、此本胡宗师跋第四行“人多传”之“人”字起笔处未泐,此处与吴本完全一致;罗本无胡跋,从赵本“人”字起笔处已与捺笔泐连与晚本特点相同。二、此本明拓考据字“东海夏侯”笔道清晰,与罗本、吴本、赵本相伯仲。三、前一行“九江”之“九”字之撇笔笔锋不损,与罗本、吴本、赵本同,后则渐漫漶。四、二十行“兰台”之“兰”字,吴本与罗本“艹”部与下之“门”部几乎泐连一片,笔画几不可辨,赵本左半部反而稍显清晰,再晚本更加清晰可辨,“台”字下“至”部情况近似,当是此处石面曾经清理之故。

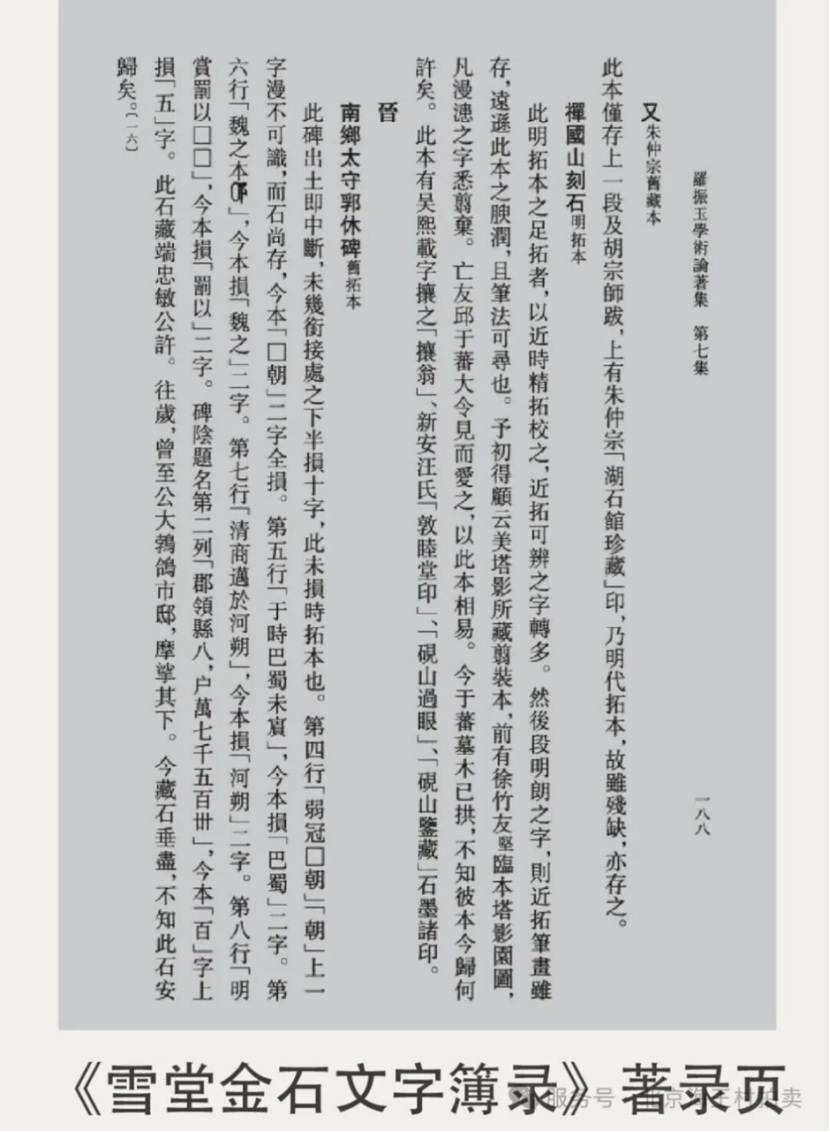

3.递藏情况:此本最早为明代著名收藏家朱仲宗收藏并钤珍藏印一枚、入清后归毛凤枝、晚清归罗振玉并著录于其《雪堂金石文字簿录》中,此本与其著录状态完全一致。民国归著名藏家邵锐所获、册前有邵锐题签,册后又有邵锐题跋3篇。天发神谶碑作为三国东吴传世为数不多的刻石之一,自嘉庆十年石毁后,拓本价格日增。据张廷济《清仪阁笔记》载:嘉庆十三年(1808)南京碑刻店尚有三段碑,索价已十金,嘉庆十四年(1809)到金陵访之肆中,虽悬十金不可得。上海图书馆藏乾隆拓本册中所载光绪末年售价已高达一百四十两。(见仲威先生《碑帖鉴定要解》)

【著录】

罗振玉《雪堂金石文字簿录》,上海古籍出版社,2010年12月,第1版。第188页。

RMB 550,000-600,000

【钤印】

吴建铜、雪坪曾藏、卧雪草堂、金石癖

【提要】

是碑为我国现存最早的刻石文字,共十件,每一石刻四言诗一篇,内容为颂咏君王田狩渔猎之事,故又称“猎碣”。石鼓现存北京故宫博物院。书体在古文与小篆之间,对清代书坛影响深远,杨沂孙、吴昌硕等均得力于石鼓文。此本第一鼓第一行“吾马”未与石花相连,第四鼓末行“允”字石花未贯通。此本即为著名的“吾马”本。十纸齐全,首有吴建钢题“国初拓本石鼓文”。

RMB 1,000-2,000

【钤印】秦清曾

【题签】

秦清曾:旧拓汉白石神君碑。八十老人题。(钤“秦清曾”朱印)

【提要】

是碑东汉光和六年(183)立。原在河北元氏县苏庄白石神君庙,萬曆间移至元氏县城内开化寺,康熙三十年(1691)陈奕禧访得,始显其名,后又几经流转,今存封龙山汉碑亭。此乾隆间碑阳并额拓本,六行“高等”之“等”字仅下部连石花,九行“灾燀”之“燀”字完好,十一行“太清”之“清”字仅首点泐连石花,十三行“匪俭”之“匪”字完好。此本考据与上海图书馆《上海图书馆善本碑帖综录》著录之龚心钊本、郑文卓本及故宫博物院之黄小松本、晨斋等目前所见此碑最早考据一致,首有艺苑真赏社主人秦清曾题藏。

秦淦(1894-1984),字清曾,以字行,号明尚,晚号憨斋,江苏无锡人。清代著名画家、篆刻家秦祖永曾孙,秦文锦子。家富收藏,工画山水,大体恪守四王法规,功力颇深。民国间与父秦文锦设艺苑真赏社於沪上,精印各种碑帖书画。创编“碑联集拓”系列,并配绘“古鉴阁校碑图”四十餘幅,名震画坛。历任无锡美术专科学校、上海新华艺术专科学校教授。

【著录】《石墨千秋》第37页。

RMB 1,000-2,000

【钤印】

吴荣曾印、吴氏金石

【提要】

是碑又称《张朗墓志》,晋永康元年(300)刻,隶书,凡25行,行19字。1916年于洛阳后营林出土,隧归日本太仓集古馆,1924年地震碎裂后文字大半残缺。张彦生在《善本碑帖录》中言此碑有“原石拓本很少,见二翻刻本,一精乱真;一恶劣,一望便知为仿刻拓本”等语。可知此碑原刻存世极少,翻刻本亦不常有。此本碑额“晋”字,首横距离碑额边框较远。“沛”字右侧有明显石钉。12行“先烈”之“烈”字“歹”部完好。碑阴无额题。与诸多参考书相校对,系原本无疑。墨色淡雅,品相较佳。极少现身拍场,金石家当为珍视。

RMB 3,000-4,000

【提要】

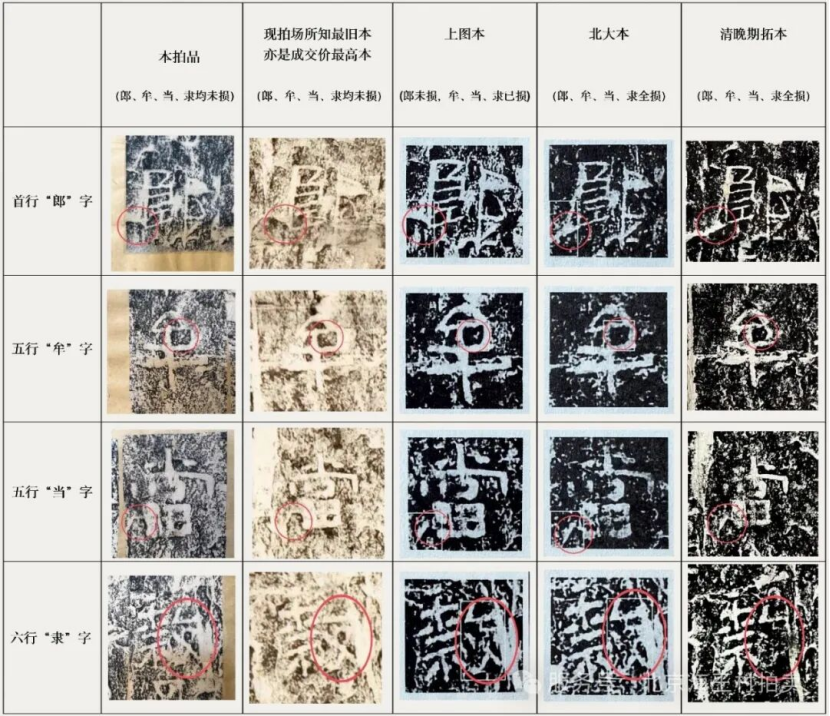

是碑全称《司隶校尉杨淮从事下邳相弼表纪》。东汉熹平二年(173)刻于陕西汉中褒斜谷石门西壁《石门颂》之南侧。记述杨孟文的孙辈杨淮、杨弼生前的仕迹和建树,系东汉著名摩崖刻石之一。据宋松、王欣《汉杨淮表记拓本考》(载《书法丛刊》2020年第4期),此本属最早版本“当、隶”未损本。其典型特征如:一、首行“尚书侍郎”之“郎”字左下方可见一片向上凸起的石皮层,其顶端为半圆弧状,后期石皮层上端弧形剥离脱落呈现出“北大本”之尖角形。二、五行“功德牟盛”之“牟”字,该字“厶”部与“牛”间有一呈四边形的笔画空隙区域,表现在拓本上是一处小色块。早本为近长方形的形状,稍晚本则是小倒梯形,其面积较早本泐损少许。三、五行“当究三事”之“当”字,该字下部“田”字左下有一小石皮层,早本呈拇指,顶端较平,晚拓逐渐损伤变小成尖形。四、六行“司隶”之“隶”字,早本笔画明显,右部撇画与捺画清晰,两笔交叉处上方有一椭圆形小石斑,稍晚本则笔画交叉处模糊不清,椭圆形小石斑已脱落不见,再晚本则“隶”字右侧全损。

又以此册与国家图书馆本、上海图书馆本、北大本、2020年西泠印社本比对,考据字损泐情况一致。此册属难得一遇的早期拓本无疑。又前人鉴定《杨淮表记》,多以末行首字“黄”展开讨论,论点莫衷一是。大体分为早拓本无黄本、有黄本二说。如方若《校碑随笔》称:“旧拓本末行无'黄门'之'黄',翁氏《两汉金石记》亦缺此字,王氏《金石萃编》则补全之。今核拓本,'黄'字实未泐损,当是当时流传的遗拓。”张彦生《善本碑帖录》载:“曾见白棉纸旧拓本,末行'黄门卞玉'等字完好;道光年间拓本,'黄门卞玉'等字失拓;近拓本'黄'字仅存上半,下半因石裂而损。”其观点为“黄”字完好者,早于“黄”字失拓的道光拓本。马子云则认为,最早的康雍年间拓本无“黄”字,较晚拓本或存“黄”字、或仅存“黄”字下半;王壮弘《增补校碑随笔》亦载:“乾隆前拓本,'黄门、卞玉'四字完好,但此四字常因拓工原因失拓;近百年拓本'黄'字仅存上半,下半因石裂受损。当前已出版的早期”无黄本“主要有顾千里本、梁启超本、美国伯克莱加州大学本、日本东亚图书馆藏本等这些藏本皆为”当“”隶“不损之最早期版本。实则细察原石,末行”黄“字恰处凹陷处,早期拓本中部分无”黄“字者,应为早期拓工技术尚未程式统一化,较为粗疏随性失拓所致。因此,若抛开”黄”字这一传统但可信度有限的考据点,结合新发现的其他考据线索与纸墨特征来判定《杨淮表记》拓本早晚,会更为可靠。

【参阅】宋松、王欣,《汉杨淮表记拓本考》,载《书法丛刊》2020年第4期。

RMB 3,000-4,000

【钤印】

杨沂孙印、虞山孟氏珍藏、孟引祥收藏金石书画、第一希有、精品、公森仁金石文字之印

【提要】

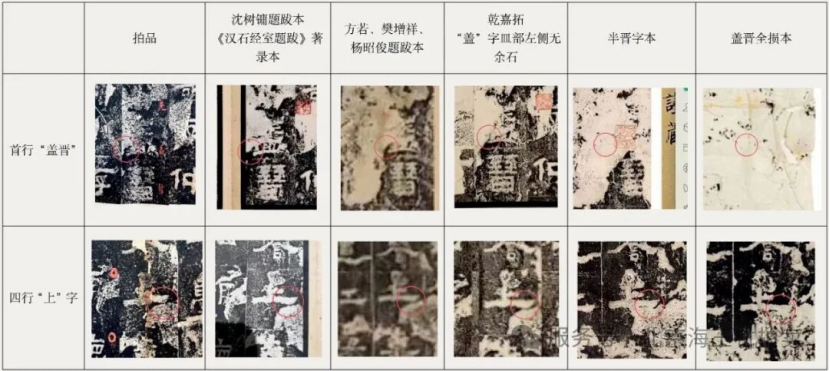

是碑全称《汉竹邑侯相张寿残碑》,立于建宁元年,石在山东城武,乾隆五十六年知县林绍龙访得。拍品为杨沂孙旧藏,首行“盖”字左少损,“晋”字完好,对比目前所知几个最早本如沈树镛题跋《汉石经室题跋》著录本(上海远东出版社,2018年版,第30页)、方若本等相比较。“盖”字“皿”左侧石花一致皆符合张彦生《善本碑帖录》所言“首行盖字左少损”之最早本特征。册中钤“杨沂孙印”等数印,并在首有“薛涛笺”1纸,纸上钤盖“第一希有”等印信,足见藏家之钟爱。

杨沂孙(1812-1884),字子舆,一作子与,号泳春,晚号濠叟。江苏常熟人。道光间官至凤阳知府。清代著名金石收藏家、书法家。擅长金石碑帖,其书法擅钟鼎、石鼓、篆书、隶书,与邓石如齐名。

孟引祥(1916-1994),别署印祥,江苏常熟人。一生喜集藏,善刻印钮。《常熟近代书画艺人录》载其名。

RMB 3,000-4,000

【钤印】恒赞之印、达如

【提要】

此碑立于北魏太和十八年(494)十一月,篆额四行“皇帝吊殷比干文”。位于河南卫辉城北7.5公里比干庙。清王昶《金石萃编》载:“碑高七尺七寸,广四尺一寸,二十八行,行四十六字,正书。”

原碑毁于北宋,元祐五年(1090)又依照原碑拓本重新立石摹刻,碑现存河南汲县。碑文为北魏孝文皇帝亲自撰写,借吊古喻今强化君臣伦理观念。

杨守敬评曰“瘦削独出,险不可近”,为“北碑之杰作也”,故为书家所珍重。康有为在《广艺舟双楫》中将其列为“十美”之一,称其“魄力雄强,气象浑穆”瘦硬峻峭之宗”。罗振玉在考据北魏碑刻时,亦以《吊比干文》为坐标点,描述其“隶楷”特征对书法史断代研究的贡献。

此碑无见早本,所见皆是清末民国所拓,对比流通本和此本字口,知碑经历:洗碑一剜碑一断碑一磨去一再剜,具体时间无法考证,字画锋芒已经被磨圆,失去“瘦削独出,险不可近”之感“北碑杰作”已经名存实亡。

观此本明代小黑纸边经折装,泥金原签条,有前贤朱批。字画锋芒险绝,似有利刃刺痛之感,通碑无断裂纹,笔画有部分为土所侵,拓时呈现若有若无之感,虽是擦拓,被掩部分依然看出墨色土掩时状态。此本或为明未洗碑时最初拓。

达如(1762-1840)字恒赞,号达如,别号拙庵。乾嘉时南海(今属广东)人,俗姓何。十八岁投广州光孝寺出家。

二十岁谒常州天宁寺得法。嘉庆八年(1803)主镇江竹林,后入主天宁寺,。以弘法为己任,重建大悲阁、九莲阁等大殿堂室,世寿七十九岁。著有《佛祖心髓》九卷、《和寒山诗》一卷及《话录》十卷等。

RMB 80,000-90,000

【提要】

是志全名《大唐故文安县主墓志铭》,刻于唐贞观二十二年(648)。书法在欧褚之间,法度谨严,用笔流畅。志石于清嘉庆年间出土于陕西礼泉,先归县人张光绪,后归吴县吴大澂,再至吴湖帆,1940年代遭兵乱佚失。此本首行“文安县主”之“文”字不损,末行“成日”之“日”字完好,当为初拓。此册封面有清光绪三十年(1904)墨笔题签:“旧拓唐文安县主原本,光绪甲辰春日购于长安,道园”。整拓左下角有宣统二年易焕鼎观款。

RMB 1,000-2,000

【钤印】

慈民所藏经籍金石书画印、刘庠之印、慈民

【提要】

龙门造像是中国石刻艺术巅峰之作,位于河南洛阳伊河两岸,始凿于北魏孝文帝迁都洛阳,历经500余年营造,现存窟龛2345个、造像10万余尊,2000年列入世界遗产名录。其艺术风格从北魏秀骨清像过渡到唐代丰腴雍容,体现宗教艺术与世俗生活的结合。此批资料收录龙门造像120品,颇为精致,其中部分有清代著名学者刘庠通篇墨笔考释跋于碑侧。品相上佳。

刘庠(1824-1901),字慈民,号钝叟,江西南丰人。祖父刘衡官至兵备道,父亲刘良驹曾任两淮盐运使。其受业于曾国藩,后历任内阁中书、国史馆校对等职。同治年间,曾国藩任两江总督时,特聘其主讲徐州云龙书院。在光绪朝刘庠长期主持海州敦善书院、清江浦崇实书院,达 38 年之久。他以经史为教本,倡导程朱理学,强调 “勤学务实”,反对浮夸学风,培养了大批江淮地区的优秀学子,如光绪十二年探花冯煦即曾受其教诲。

RMB 120,000-150,000

【钤印】

鸳鸯七志斋、易忠箓、曾在沧浪一舸

【提要】

此本为鸳鸯七志斋初拓本,浓墨,钤盖鸳鸯七志斋、易忠箓、曾在沧浪一舸等印信,较西安碑林现藏本细微处多出数处。此本为《周易》残石,两面各刻《周易》一段,一面尚存二十七行,共二百六十四字,上刻《文言》和《说卦》。另一面余二十一行,共一百九十一字,上刻《家人》至《归妹》。现残石呈长方形残断,总计四百五十余字。此石初归鸳鸯七志斋主人于右任,后辗转归西安碑林,此本为其在鸳鸯七志斋时所拓,历经鸳鸯七志斋初拓、易均室旧藏。与本场拍卖会文素松初拓本《熹平石经·周易》残石,珠联璧合。

西安碑林著录页

RMB 1,000-2,000

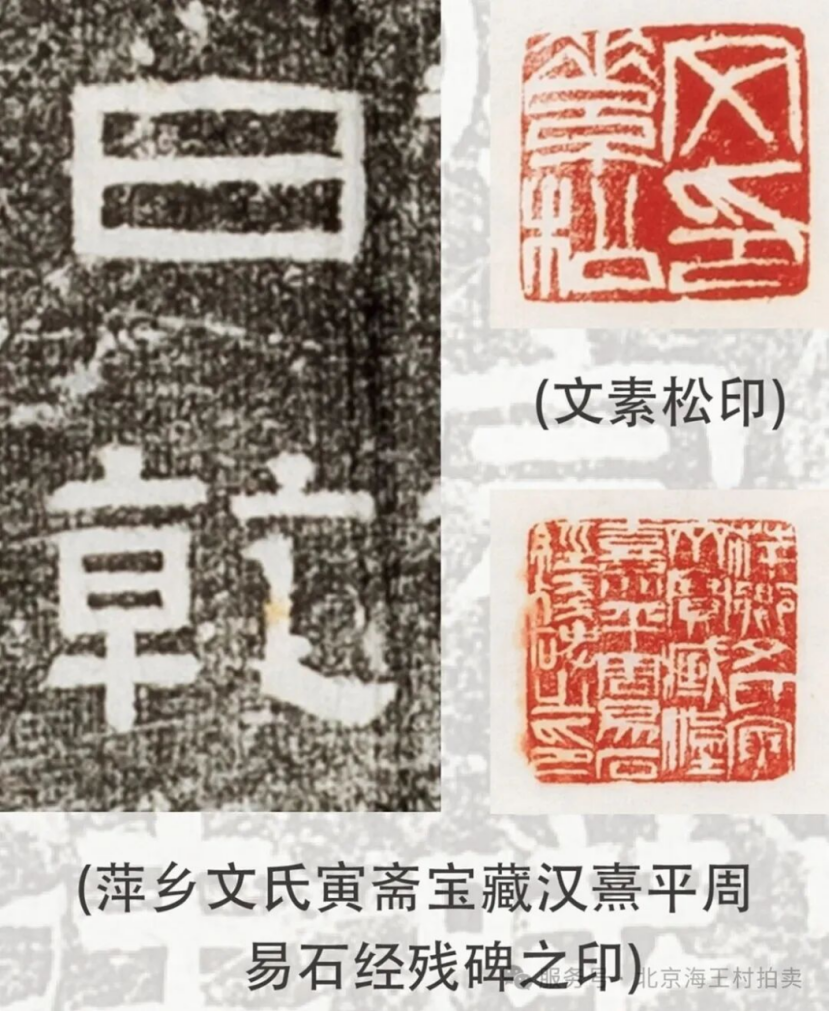

【钤印】

文素松印、萍乡文氏寅斋宝藏汉熹平周易石经残碑之印

【提要】

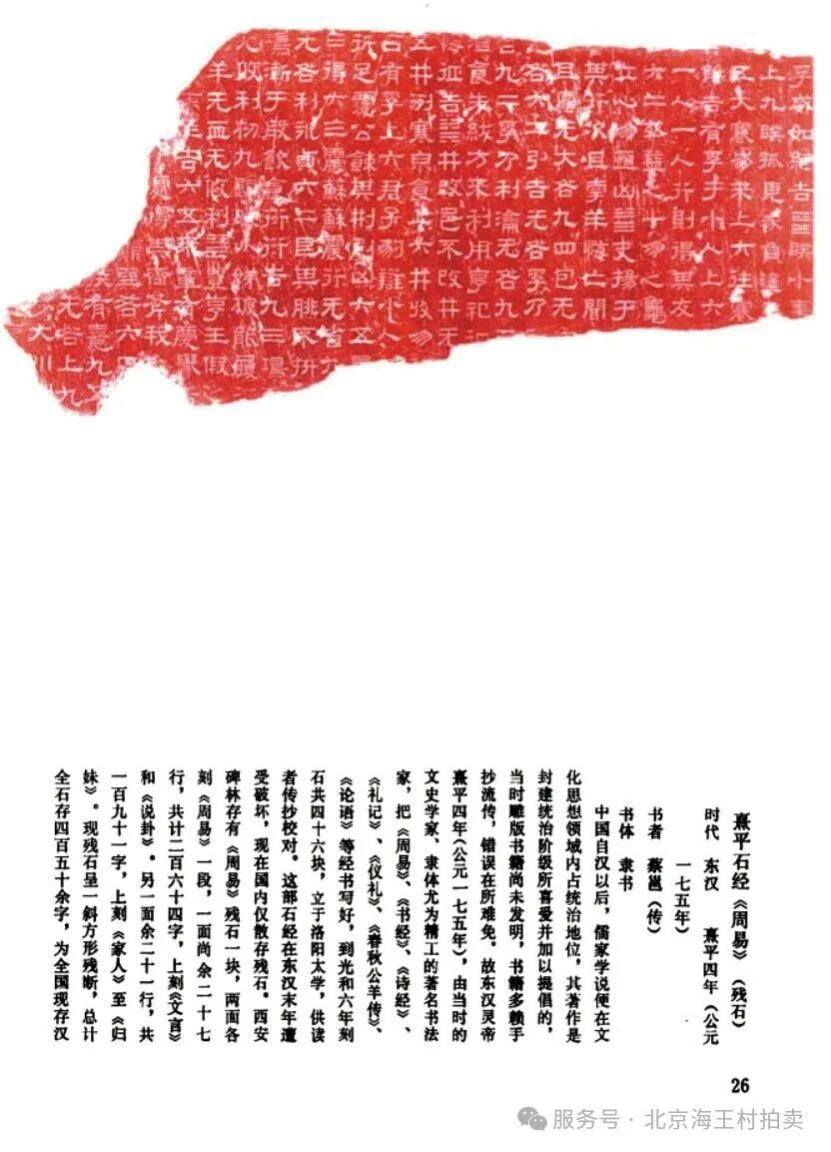

此本为《熹平石经》稀见品种,碑帖界称为“大三角”。自汉以后,儒家学说在文化思想领域内占统治地位,书籍多靠手抄流传,错误在所难免。故东汉灵帝熹平四年(25),由当时的文史学家、兼善尤为精工的著名书法家(相传蔡邕所书),把《周易》、《书经》、《诗经》、《礼记》、《仪礼》、《春秋公羊传》、《论语》等经书手书上石,刻石共四十六块,立于洛阳太学,供读者传抄校对,世称“熹平石经”。此石保存了我国最早的官刻《周易》等文字的原始模样,可做后世校正五经之用。石经东汉末年遭受破坏,现在国内仅藏有残石。此为其中存世最大的一块《周易》残石,传世极少。张彦生《善本碑帖录》记载此本初拓本样貌称“此周易石经大块残石初出土拓本,石未分开,多淡拓,下段石归于右任,拓本日乾面十行日字中稍损泐,上下二石合拓本日字完好”。此石初出土上下先后出土,一分为二,上石归文素松(后归上海博物馆)、下石归鸳鸯七志斋(后归西安碑林)。此拍品为上段文素松初拓本,淡墨,“日乾”之日字未损,钤盖萍乡文氏寅斋宝藏汉熹平周易石经残碑之印、文素松印2枚印信,知其为初拓无疑。此石传拓稀少,此本为文素松初拓绵连纸精拓,文素松仅拓100份,极为难得。与本场拍卖会鸳鸯七志斋初拓本《熹平石经·周易》残石,破镜重圆,实为难得。

文素松(1889或1890-1941),字舟虚,号寅斋。江西萍乡人。室名思简楼。汉熹平石经大三角原石的最早收藏者,后辗转至上海博物馆。著有《汉熹平石经碑录》、《金石琐录》、《寰宇访碑录校勘记》等。

RMB 1,000-2,000

【钤印】

刘芑生印、锡生鉴赏、双井居士

【提要】

是碑又名《皇甫诞碑》,全名《随柱国弘义明公皇甫诞碑》。于志宁撰文,欧阳询楷书,碑计二十八行,行五十九字。原碑现存西安碑林。此碑用笔、结体及字形具有北齐风格,骨气劲峭,法度严整。碑于明中期断裂为两截。此本十五行“丞然”之“丞”字末笔完好,2行“势重三监”之“三监”不损。老装旧貌,古朴雅致。

RMB 10,000-12,000

【钤印】

魏文兰、武伯、亦篯珍藏书画

【提要】

是碑又名《皇甫诞碑》,全名《随柱国弘义明公皇甫诞碑》。于志宁撰文,欧阳询楷书,碑计二十八行,行五十九字。原碑现存西安碑林。此碑用笔、结体及字形具有北齐风格,骨气劲峭,法度严整。碑于明中期断裂为两截。此本2行“势重三监”完好,世称“三监本”。尾有清初严熊题跋2段及朱彭印信、翁方纲观款。

严熊,字武伯,号白云,常熟人。“明诸生,鼎革后不复出,人称白云先生”。著有《严白云诗集》二十七卷。

朱彭(1731-1803),字亦篯,浙江钱塘人。清代著名诗人、学者。著有《武林谈薮》、《南宋古迹考》等,长律诗,时人评他是继厉鹗、杭世骏以后杭州诗坛名家,有“独倡唐音”之说。著有《抱山堂集》。

RMB 10,000-12,000

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。