编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

扎根人民六十年,是一段与时代同呼吸、与人民共命运的艺术征程。

自1965年建院以来,湖北省美术院深深扎根于荆楚大地,以笔墨为舟,以丹青为史,书写了一部跨越六十载的荆楚美术篇章。

“扎根人民”,不仅是一种创作理念,更是一种精神坚守。六十年来,湖北省美术院始终秉持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的初心,从“二为”方向到“双百”方针,从改革开放的思想解放到新时代的文化自信,始终与国家的发展同频共振,走出了一条独具特色的可持续发展道路。

开幕式现场

2025年10月12日,由中国美术馆、中国国家画院、中共湖北省委宣传部、湖北省文化和旅游厅、湖北省文学艺术界联合会主办,中国美术家协会指导,湖北省美术院、湖北省美术家协会承办的“扎根人民60年——湖北省美术院艺术展”在中国美术馆与观众见面。展览通过对湖北省美术院建院六十年来的重要事件、艺术家及作品进行细致梳理及深入研究,展出作品136件,涵盖中国画、油画、版画、雕塑、水彩画、漆画、壁画、综合材料、书法、年画、连环画等多领域,以精品力作展现几代艺术家拓展艺术境界、弘扬时代精神、书写丹青史诗的壮阔征程。

展览现场

六十载笔墨耕耘,六十载春华秋实。湖北美术事业始终自觉追随时代的脚步,坚定践行以人民为中心的创作导向,将艺术的触角深深扎根于荆楚大地的沃土,融入奔腾不息的中华文脉。艺术家们以笔墨丹青描绘湖北的灵秀山水与深厚人文,用斑斓色彩记录神州大地的时代巨变与人民心声。正如湖北省文化和旅游厅党组书记、厅长克克所言,这些作品已成为湖北美术的亮丽名片。在每一幅作品中,我们既能触摸历史的温度,也能感受时代的气象,更能体会人民的力量。

微缩版的中国当代美术史

步入中国美术馆的圆厅,一部微缩版的中国当代美术史在观众面前徐徐展开。从王霞宙的《铁棕》、张振铎的《公社常青藤》、汤文选的《婆媳上冬学》,到周韶华的《黄河魂》、唐小禾的《葛洲坝人》、蔡迪安与李宗海的《南下》,这些作品不仅是湖北省美术院六十年艺术历程的缩影,更是新中国美术发展的生动注脚。

1965年建院之初,张振铎、王霞宙、汤文选等老一辈艺术家以鲜明的现实主义精神,记录了那个火热年代的人民生活与社会主义建设的壮阔场景。改革开放以来,周韶华以《大河寻源》组画开启中国画现代探索的新篇章,作品蕴含磅礴气势与哲学思辨,极大拓展了中国画的表现语言与精神疆域。唐小禾、程犁夫妇以《楚乐》《火中的凤凰》等作品,则将荆楚文化的浪漫基因融入壁画艺术中,使地域文化特色成功提升为国家层面艺术表达的典范之作。冯今松作品以传统的笔墨强化平面构成,彰显了中国画的当代审美。

展览现场

这些作品风格多样、语汇各异,却共同勾勒出湖北美术院六十年来的艺术图谱。每一件作品都镌刻着时代的印记,折射出艺术家与时代同行、与人民共情的创作初心。

回望甲子征程,湖北省美术院以深厚的历史积淀与卓越的艺术成就,在中国当代美术版图中留下了浓墨重彩的一笔。中国美术馆馆长潘玉奎认为,本次展览全景式呈现出湖北几代美术家拓展艺术境界、弘扬时代精神、书写丹青史诗的壮阔历程,充分展现了美术院不负丹青、不懈探索的学术追求。

展览现场

"扎根人民",是贯穿湖北省美术院六十年创作历程的精神主线。中央美术学院教授、本次展览策展人于洋认为,展览最打动人之处在于它以平视的视角呈现人民形象,不仰视也不俯视,而是在人民之中描绘人民,这种带着温度与真诚的表达,正是湖北美术最鲜明的特质。

展览现场

“1983年我深入到葛洲坝工地,就住在工地前沿,在宣传室画完的,不是在画室里画的。”艺术家唐小禾的这句话,是“扎根人民”最生动的注脚。他画的不是冰冷的机器与混凝土,而是“人的大坝、精神的大坝”,记录着一个民族昂扬奋进的时代精神。正是这种深入生活、扎根人民的创作态度,使得湖北美术院的艺术创作始终饱含着人性的温度与悲悯的情怀。无论是《南下》中解放军战士与小女孩的温情互动,还是对社会变迁的细微体察,都让艺术超越宣传,成为温暖人心的力量。

展览现场

此次展览不仅是艺术的呈现,更是一条时间轴。观众穿行其间,能够清晰感受到新中国美术从社会主义建设到新时代文化自信的历史脉动与精神升华。

展览现场

荆楚文化滋养下的艺术根基

湖北地处长江中游,兼容并蓄的荆楚文化赋予了湖北美术独特的艺术品质,其浪漫瑰奇、诗性表达等特质,成为湖北美术创作的重要源泉。从屈原的《离骚》到近代武汉起义、武汉会战、武汉防汛,荆楚文化中蕴含的爱国情怀、民生关切、铁血意志、浪漫色彩等精神,不断在湖北美术作品中传承与展现。

展览现场

湖北省美术院自建院伊始,便扎根于历史与现代交融的武昌昙华林文化街区,在厚重的文脉与鲜活的城市气息中孕育出持续的艺术创造力。中国美协理论与策展委员会主任尚辉将这种特质概括为"楚骚美学的当代视觉转化",他认为,《楚辞》之中的精神精髓是忧患意识,而忧患意识就变成美术家们如何去表现人民的形象,去塑造人民的形象,去表达人民的心声。许多经典作品之所以被大众所熟知,正因为他们在艺术探索的同时,留下了时代的足迹,留下了忧患意识,表现了人民的信仰。

展览现场

从周韶华《黄河魂》中彰显的浪漫主义精神,到新一代艺术家对楚文化因子的当代转化,湖北美术始终保持着鲜明的地域特色,也铸就了“化古开今、敢为先行”的湖北美术基因。这种气质,在湖北省美术院的建制中得以充分体现。其建院时即以“美术院”而非“画院”命名,折射出对现代美术体系前瞻性的理解。初创团队汇聚了上海美专、武昌艺专、国立艺专等院校血脉,形成了“多元共生学术生态”。从建院初期的“一手抓创作,一手抓培训”,到“面向群众、面向基层”的长期实践,艺术为民的信念成为不灭的薪火。

展览现场

正是这深厚的根脉,使湖北省美术院在每一个历史时期都能推出标志性作品,成为中国当代美术史的“界碑”,使湖北省美术院不仅成为地方艺术的高地,更成为连接传统与现代、地域与国家的文化纽带。

展览现场

以人为核心的创作理念

六十年的湖北省美术院,不仅是一所画院的历史,更是一种文化机制的实践样本。它以持续的活力与开放的格局,回应了“画院体制在当代中国何以成立”的时代命题。

走进今天的湖北省美术院,可以感受到一种“朝气蓬勃、昂扬向上的气势”。这源于其老中青三代人衔接紧密、梯次分明的学术梯队。从“湖北三老”到周韶华、汤文选,再到新一代屡获全国美展殊荣的青年艺术家,薪火相传,形成了生生不息的学术谱系。

展览现场

长期以来,湖北省美术院始终以“人”为创作的核心,把艺术的人性力量与时代精神融汇于笔端。中央美术学院教授、科研处处长、本次展览策展人于洋认为,这次展览更重要的意义是通过湖北地域的美术创作实现了现实主义创作方法的一种承传,从构建宏大的历史叙事到捕捉日常的平凡生活,从楚文化基因的当代转化到表现长江沿岸的城市化图景,美术作品在这中间发挥了非常重要的作用,而且始终以院训“面向基层、面向群众”作为出发点,这是非常重要的,特别在今天我们强调艺术创作的人民性表达的时候,湖北省美术院通过这次六十年的展览回应和深化了这个主题。

展览现场

与此同时,湖北省美术院也是体制创新的“先行者”。早在上世纪八十年代,便在艺术经营、美术馆建设、职称评审、外聘专家等方面先行探索。这种从体制内创新到多元发展的路径,使其既能完成国家主题性创作任务,又能成为当代艺术的“急先锋”。

在当代语境中,“扎根人民”被赋予了新的内涵。它不仅是一种创作理念,更是国有画院的社会使命。六十年来,从农村放映员培训、农民泥塑进京展,到“春雨工程”等乡村文化振兴项目,湖北省美术院始终用艺术回应社会,用美术之力丰富公共文化生活,延展了“艺术属于人民”的现实意义。

展览现场

中国美术家协会分党组成员秘书长王平表示,湖北省美术院六十年的发展历程,是湖北美术界扎根人民,服务人民的缩影。从社会主义建设到荆楚文化的传承,再到服务国家重大战略发展,一批批接地气、有温度、见精神的佳作不断涌现。

正因如此,湖北省美术院的成功实践,印证了画院体制在中国的合理性与生命力,也提供了一种独特而可持续的“湖北经验”。

展览现场

结语

六十年一个甲子,是轮回,更是新起点。湖北省美术院的六十年,是守正创新的六十年,是薪火相传的六十年。从昙华林的历史文脉到中国美术馆的国家殿堂,从“敢为天下先”的楚地精神到“扎根人民”的艺术初心,它昭示着:真正的艺术生命力,源于人民,归于时代。

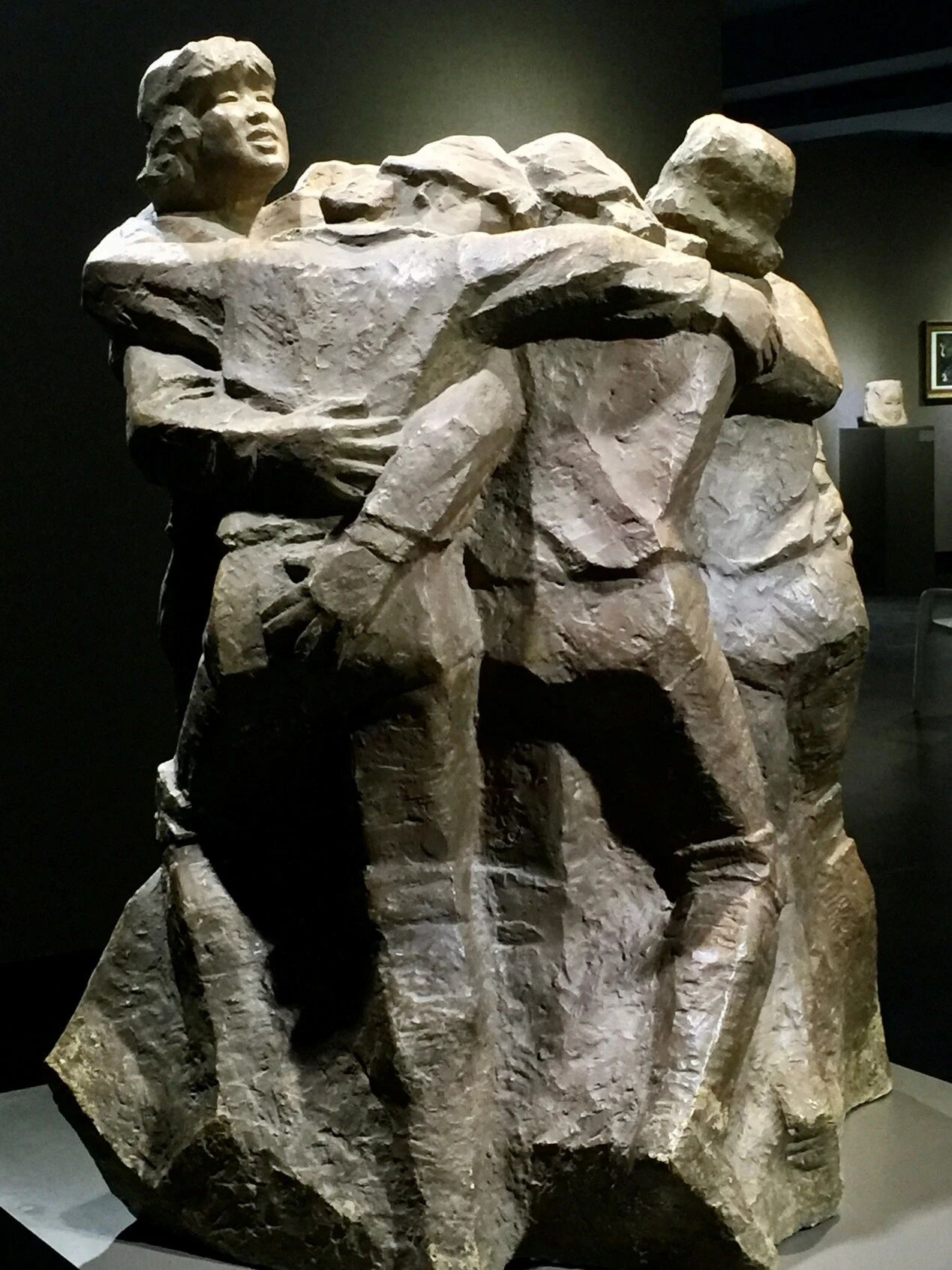

部分展出作品:

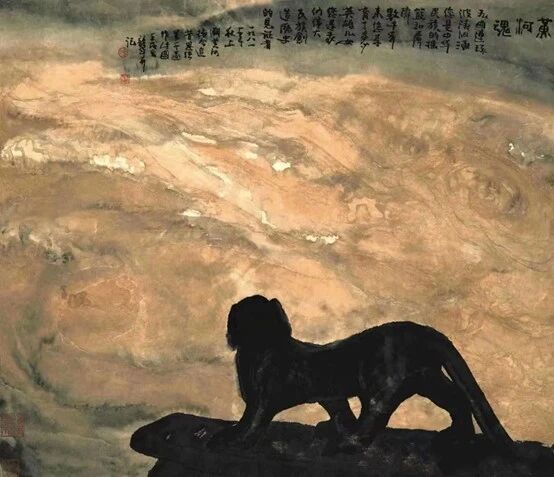

黄河魂 周韶华 纸本水墨 80×94cm 1982年

中国美术馆藏

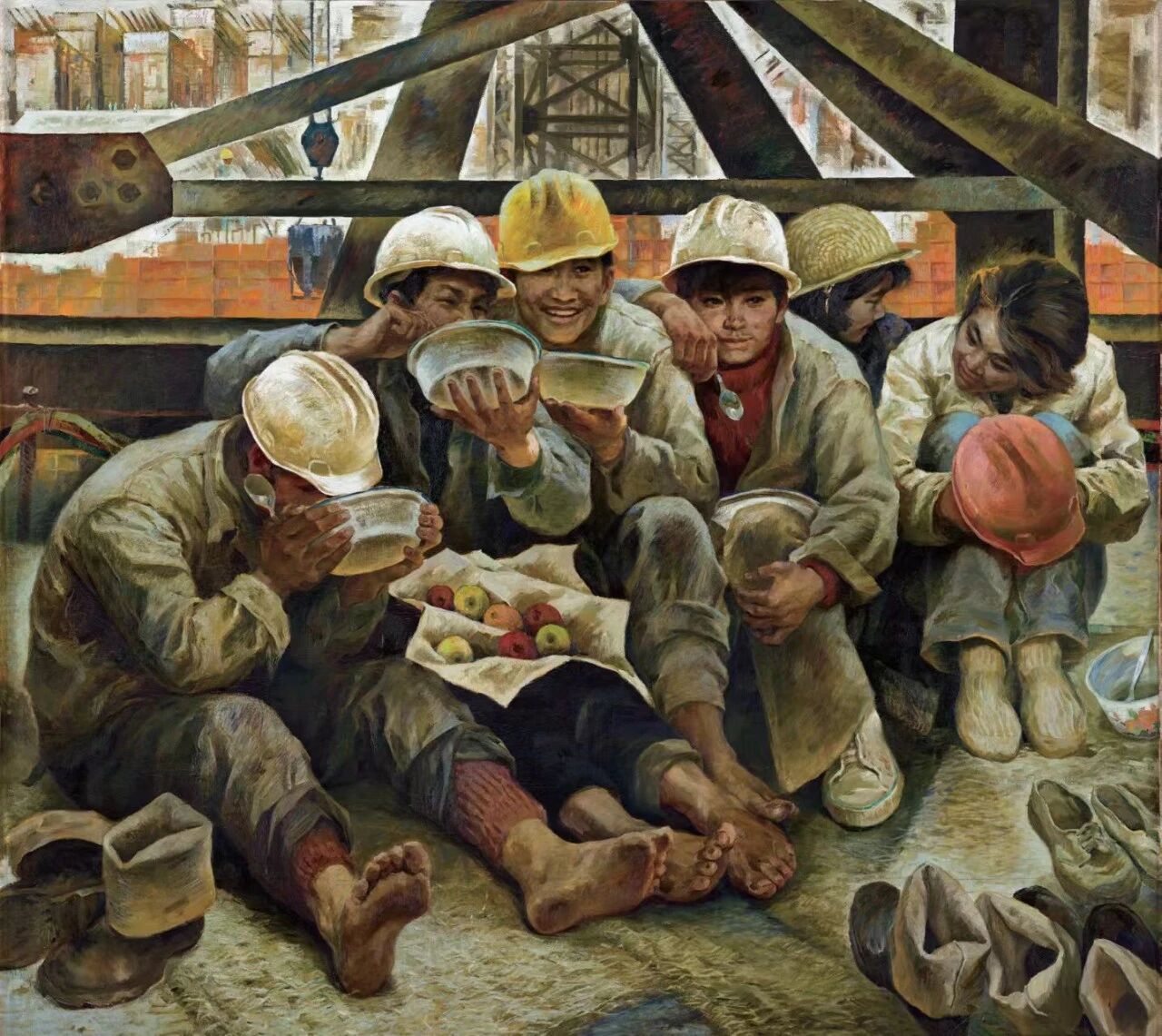

葛洲坝人:工地上的母亲、大坝中坚、大坝的儿女 唐小禾、程犁 布面油画 140×160cm×3 1984年

中国美术馆藏

楚乐 唐小禾、程犁 陶板壁画 142×189.2cm 1982年

中国美术馆收藏作品局部

铁棕 王霞宙 中国画 212×93cm 1964年

中国美术馆藏

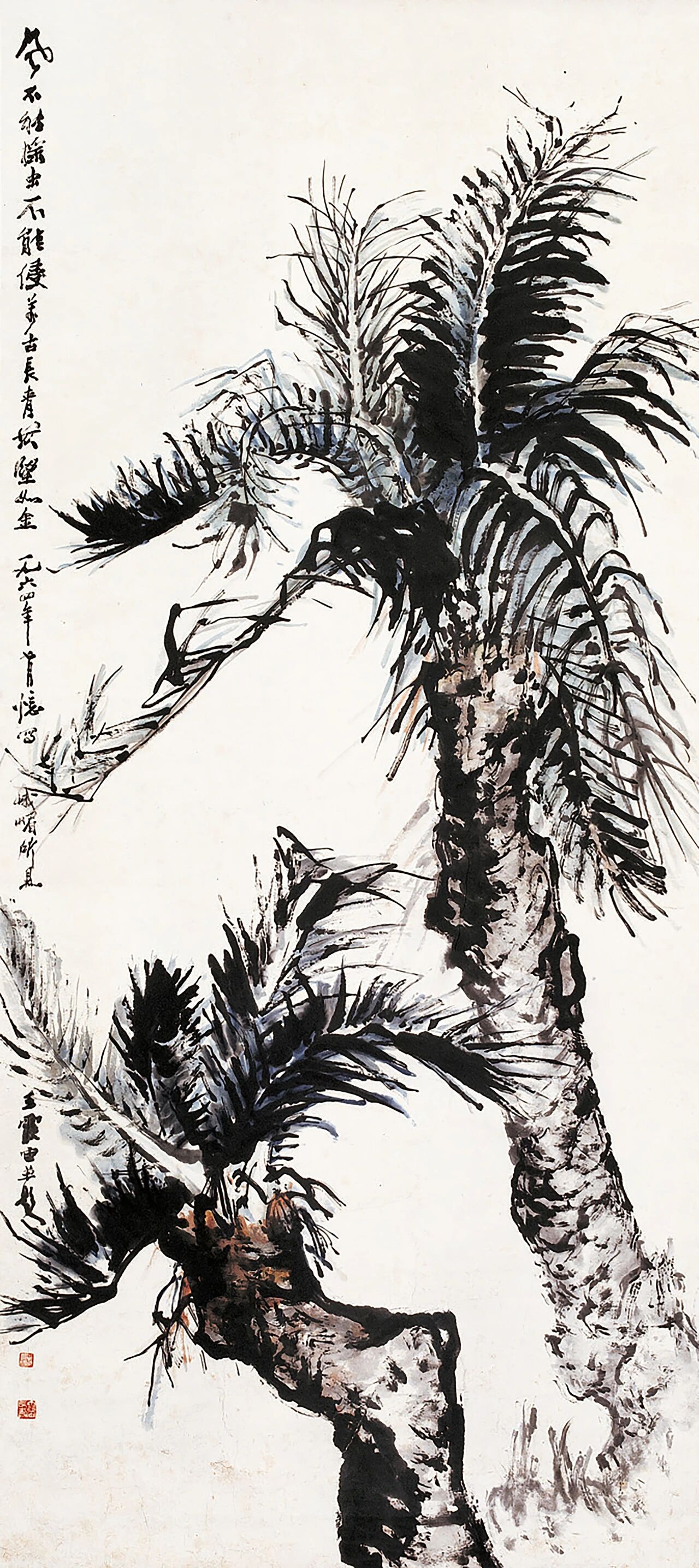

公社常青藤 张振铎 中国画 175×92cm 1965年

湖北美术馆藏

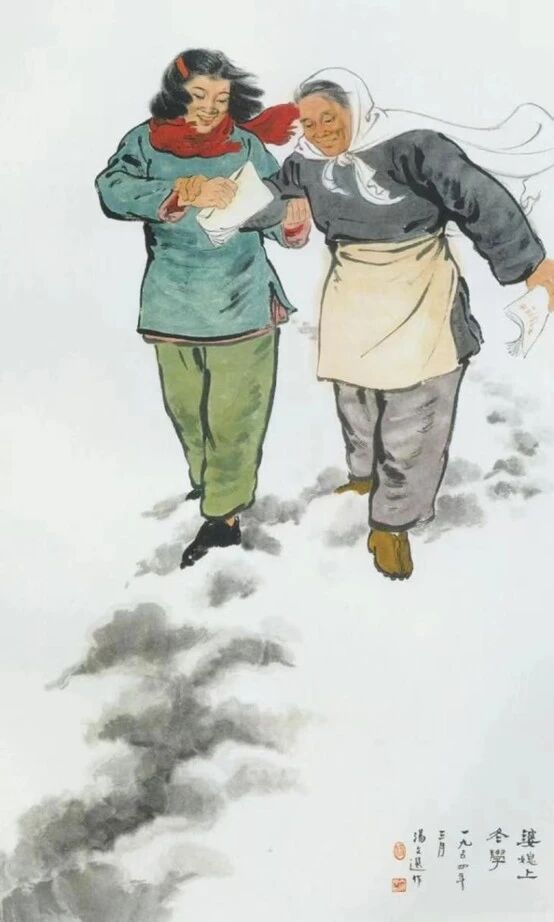

婆媳上冬学 汤文选 中国画 115×67cm 1954年

中国美术馆藏

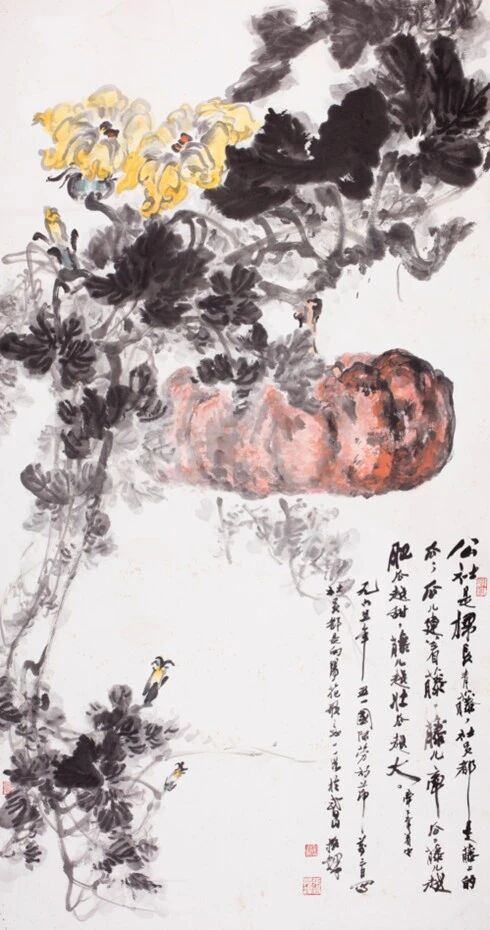

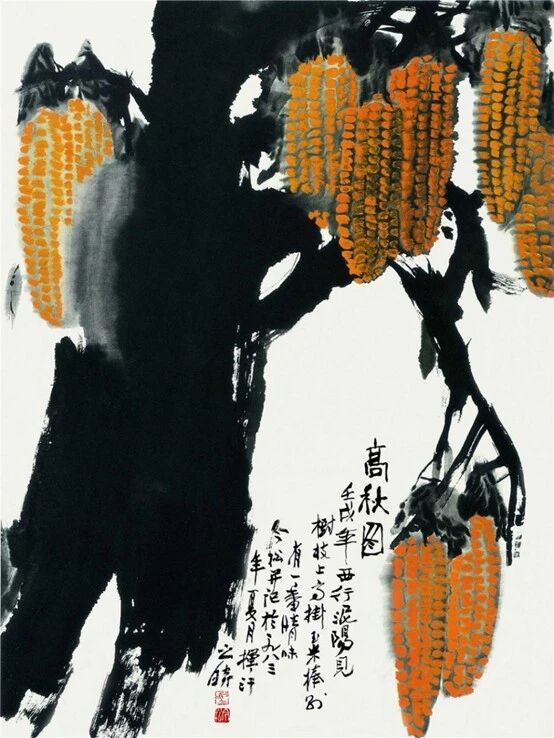

高秋图 冯今松 中国画 92×67cm 1983年

中国美术馆藏

新仓 陈立言 中国画 143×98cm 1973年

湖北美术馆藏

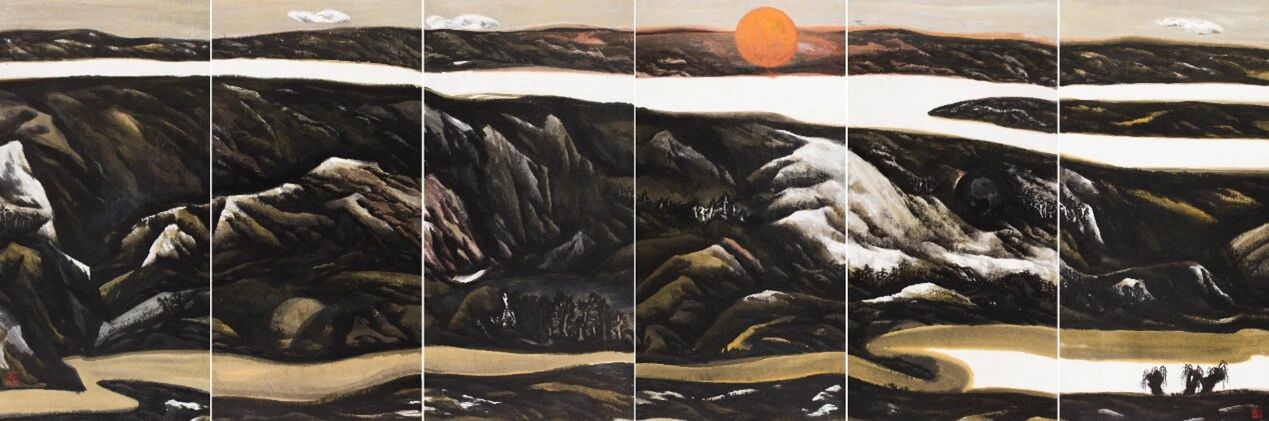

长河落日圆 董继宁 中国画 136×408cm 1991年

湖北美术馆藏

南下 蔡迪安、李宗海 油画 96.5×193.5cm 1979年

中国美术馆藏

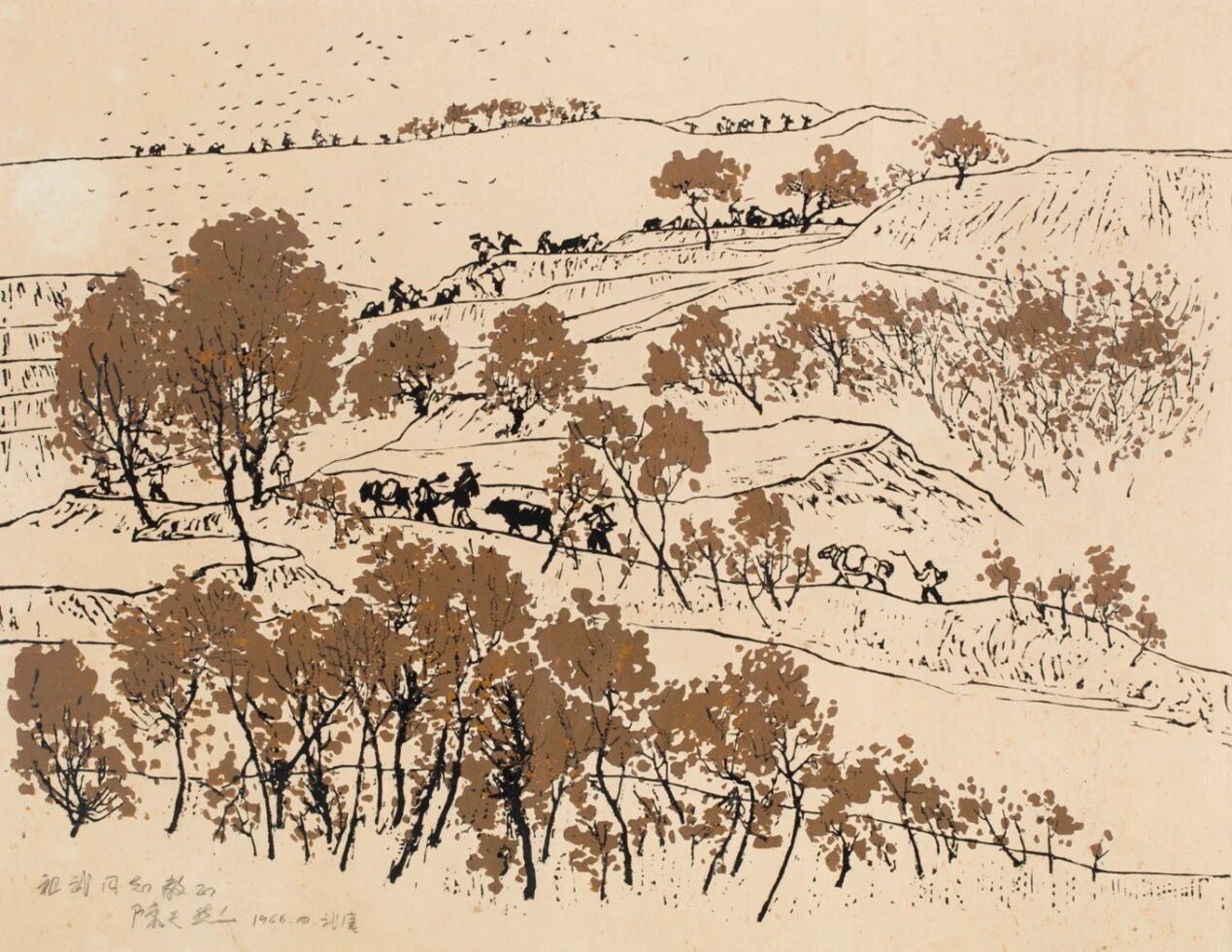

山地冬播 陈天然 木板套色 40×46cm 1958年

湖北美术馆藏

热泪 朱达诚 玻璃钢雕塑 50×41×38cm 1984年

湖北美术馆藏

鳜鱼 白统绪 水彩 53.5×73.5cm 1995年

湖北美术馆藏

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。