编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

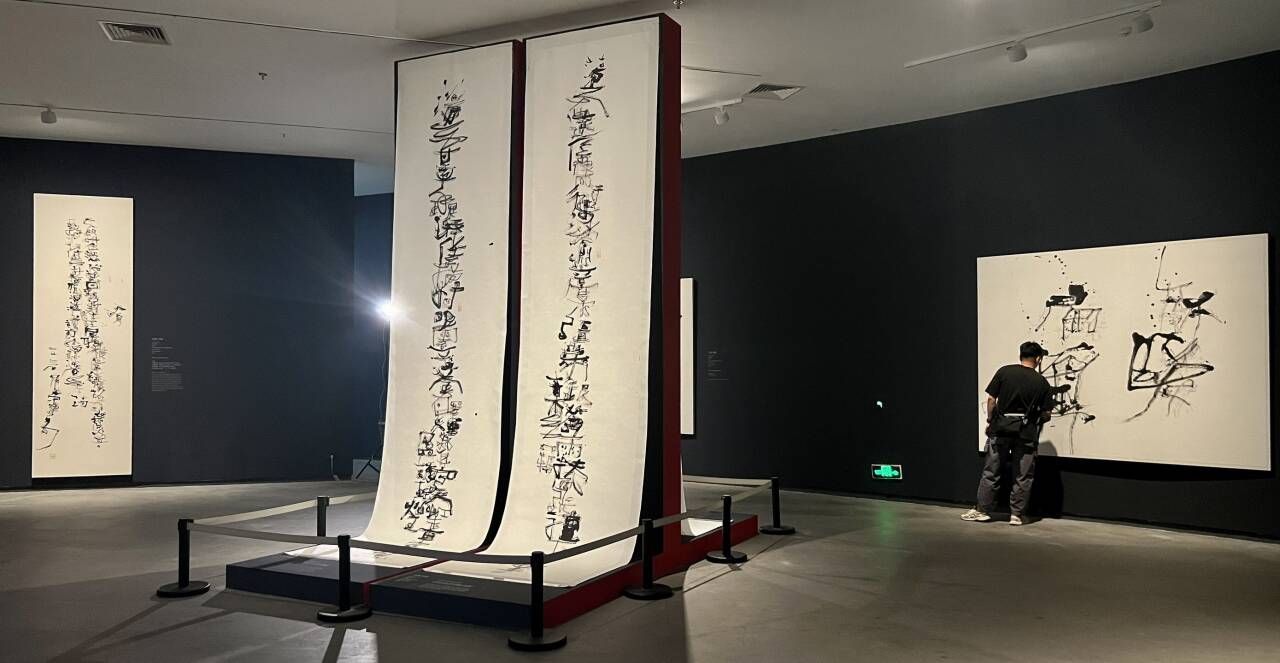

“石虎书”展览现场,弥漫着一种近乎仪式的氛围。这不仅是作品的展示,更象是一场持续进行的"书写行为"的痕迹残留。在我看来,石虎的实践本质上是对中国当代艺术中两个迷思的祛魅:一是对传统书法的神圣化迷思,二是对现代主义的进化论迷思。

2025年10月12日,“石虎书:他的另一条艺术探索之路”在南京艺术学院美术馆启幕,将展至10月30日。策展人林书传在《石虎书》一文中谈到:“他拒绝让作品成为某种现成体系的注脚,拒绝让‘书’被还原为技法、范式或传统的再生产。对他而言,作品不是答案,而是问题;不是范例,而是一次个体化、不可复制的生成。‘书不在法’的提出,打破了人们习惯以谱系、流派、法度来衡量“书”的思维定式。它强调一种临场的、不可重复的发生,一种将身体、时间、偶然性与观看者卷入其中的现场性。这意味着‘书’不再是静态的物,而是一种动态的事件,一种始终在路上的行为。正是在这种观念下,‘石虎书’这一概念的提出才显得迫切——它不是给观众提供‘阅读’的对象,而是将观众推入一个不断提问、不断生成的情境,让大家也不得不面对‘不可言’的处境。换句话说,‘石虎书’不是要告诉我们什么,而是要让我们去经历一次‘书’的重新开始。”

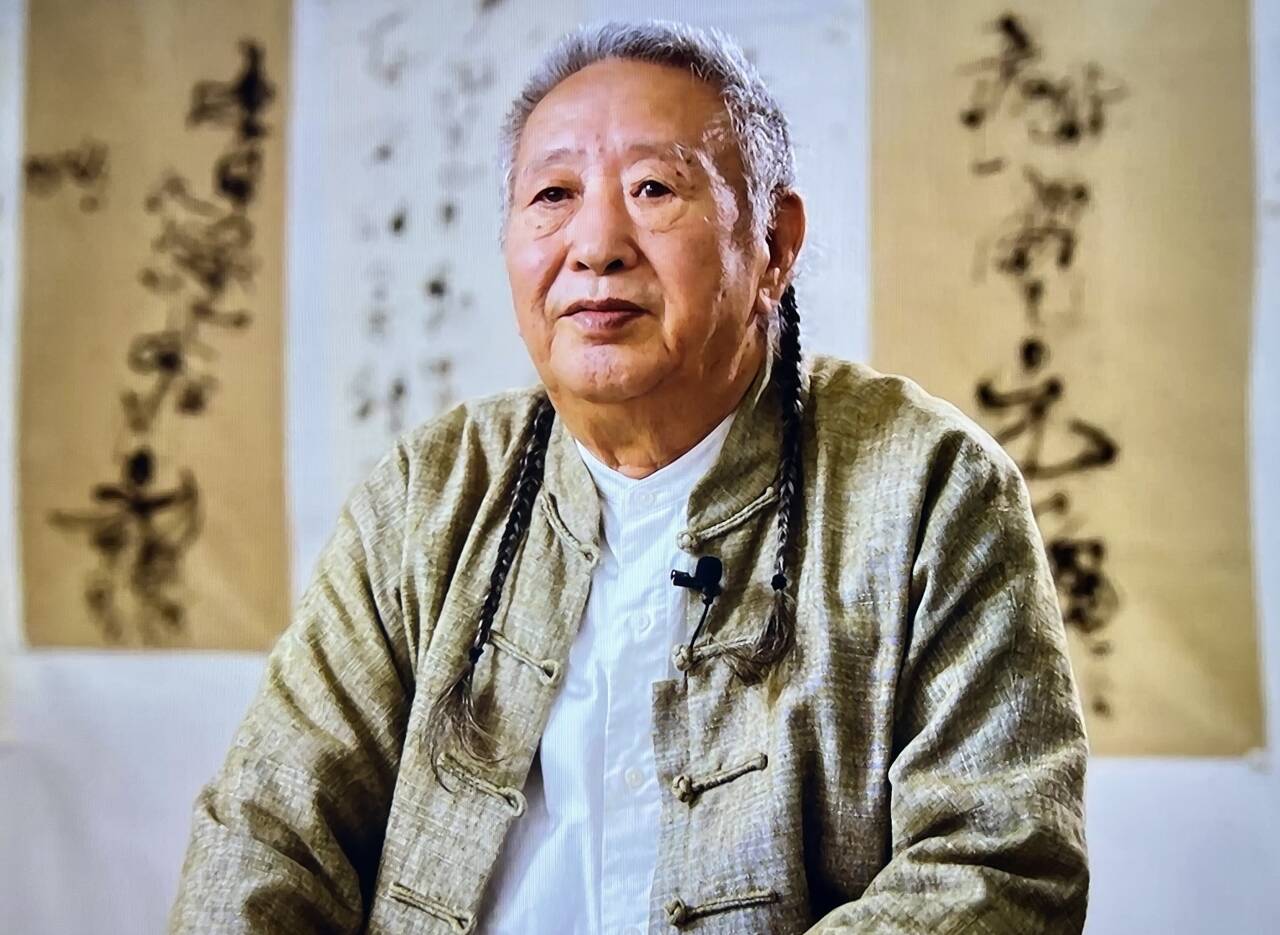

石虎 视频现场截屏

展览现场

展览现场

寻找可与当代对话的原始基因

在当代中国画发展的谱系中,石虎始终是一个独特的现象。他的创作既不属于传统书画的笔墨程式延续,也难以简单依附于西方现代艺术和实验水墨的逻辑体系,而是构建了一个基于汉字元(本源)语言、贯通上古文明与当代意识的视觉系统。

在他的艺术实践中,中国艺术的现代性转换,或许更需要回到自身文明的源头,在那些尚未被完全规训的"前文字"形态中,寻找可与当代对话的原始基因。

他构建了一个基于汉字元语言、贯通上古文明与当代意识的视觉系统。传统意义上的"书画同源"多停留在笔意相通层面,而石虎则将这种"同源"推向极致——他越过帖学传统,直溯甲骨陶文时期的"亚文字图示",在汉字创生之初的混沌中寻找书写的"元魂"。这种追溯不是考古学的还原,而是创造性的转化。在他的作品中,我们看到的不是对古文字的摹写,而是对文字创生瞬间那种"神性"状态的模拟。

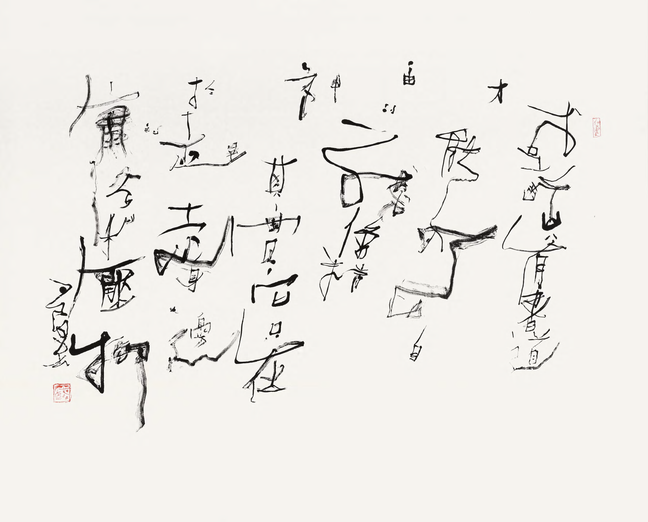

那些挣脱了识读功能的点划结构,既保留了汉字造字的原始智慧,又释放出超越时空的视觉能量。作品《画山图》的题字,已然道破了此中玄机:其线条的自由,终极目的乃是“赶走身边的庸俗和压抑”,这是一次对艺术工具化、程式化的彻底叛离。

石虎 话语录 147x182cm 纸本水墨2017

释文: 或许只有书道才能如此自由的线条精神,其实他只在于赶走身边的庸俗和压抑。 石虎书。

这次“石虎书”展览完整呈现了石虎从书画同源走向"书象创世"的精神轨迹,为我们理解中国现代艺术的另一条路径提供了重要范本。另外“石虎书”也并非一次寻常的作品陈列,而是一场关于“书道”本体的、持续进行的哲学叩问与形式实验。

在这里,笔墨挣脱了物象与叙事的缰绳,宣纸的四维边界构筑了一个纯粹的精神场域,我们目睹的,是一位艺术家以笔为杖,独自跋涉于“空性创生”之境的朝圣之旅。

“破法”实践

石虎的"破法"实践,在三个层面上推进了现代书写的本体论转向:

首先:他将书写从二维平面解放出来,使其成为融合行为、时间、物质性的综合艺术事件;

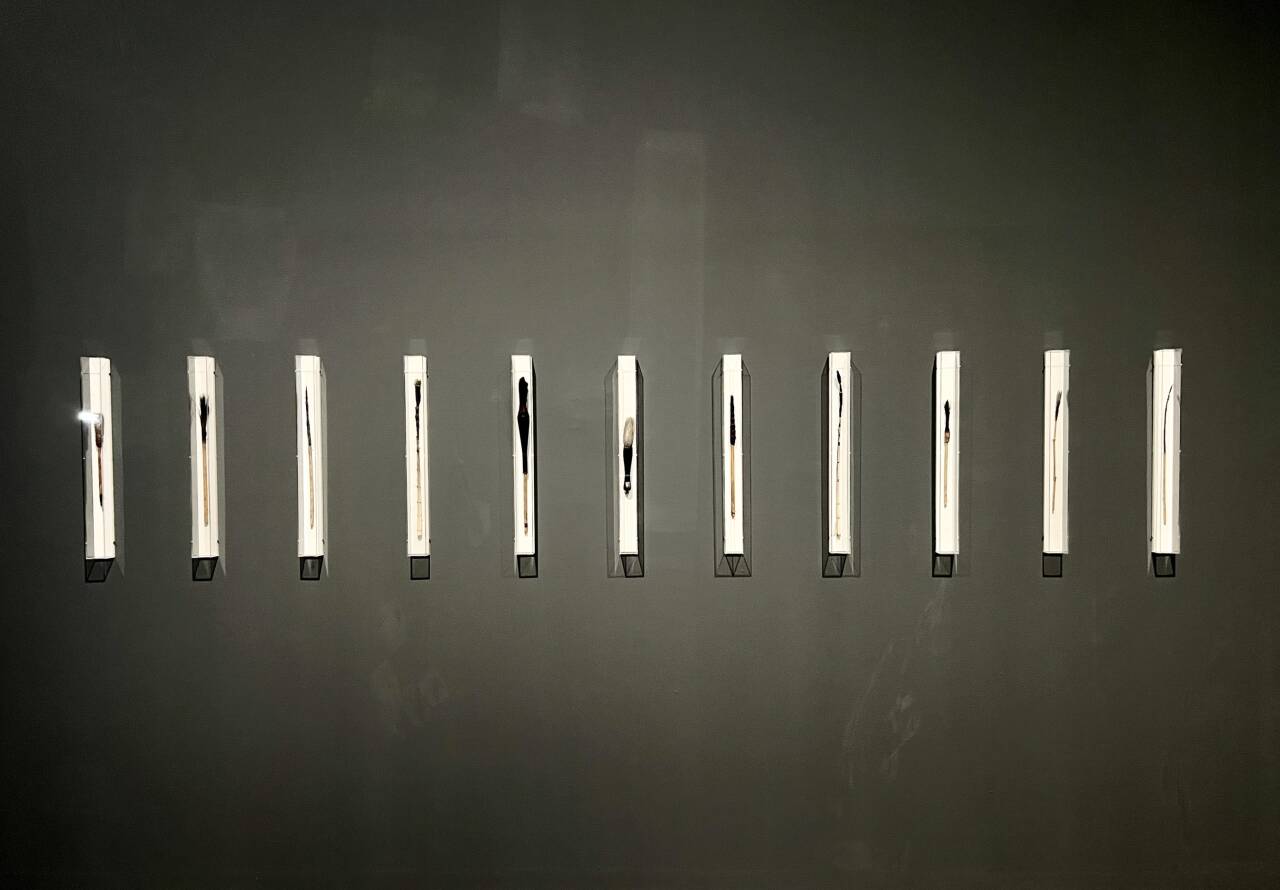

其次:他通过工具改造(如特制毛笔)打破了媒介的既定边界,让每次书写都成为身体与材料的全新遭遇;

最重要的是:他的"书象"创造了一种介于文字与图像之间的"第三形态",这种形态既承载着汉字的结构智慧,又具备抽象艺术的纯粹形式力量。

石虎直言“书不在法”,这种解构并非否定一切法度,而是对“法”之来源的深层叩问——当书写脱离实用功能成为纯粹的艺术表达时,其法度应当源自创作者内在的生命体验与时代感受,而非外在的程式规范。

同时,是对书道权力结构的彻底解构。在中国当代艺术语境中,"书法"长期被双重束缚:要么成为文化民族主义的象征符号,要么沦为东方情调的国际通行证。石虎的突破在于,他既不满足于对传统的怀旧式守成,也拒绝将书法简单置换为抽象绘画的视觉资源。

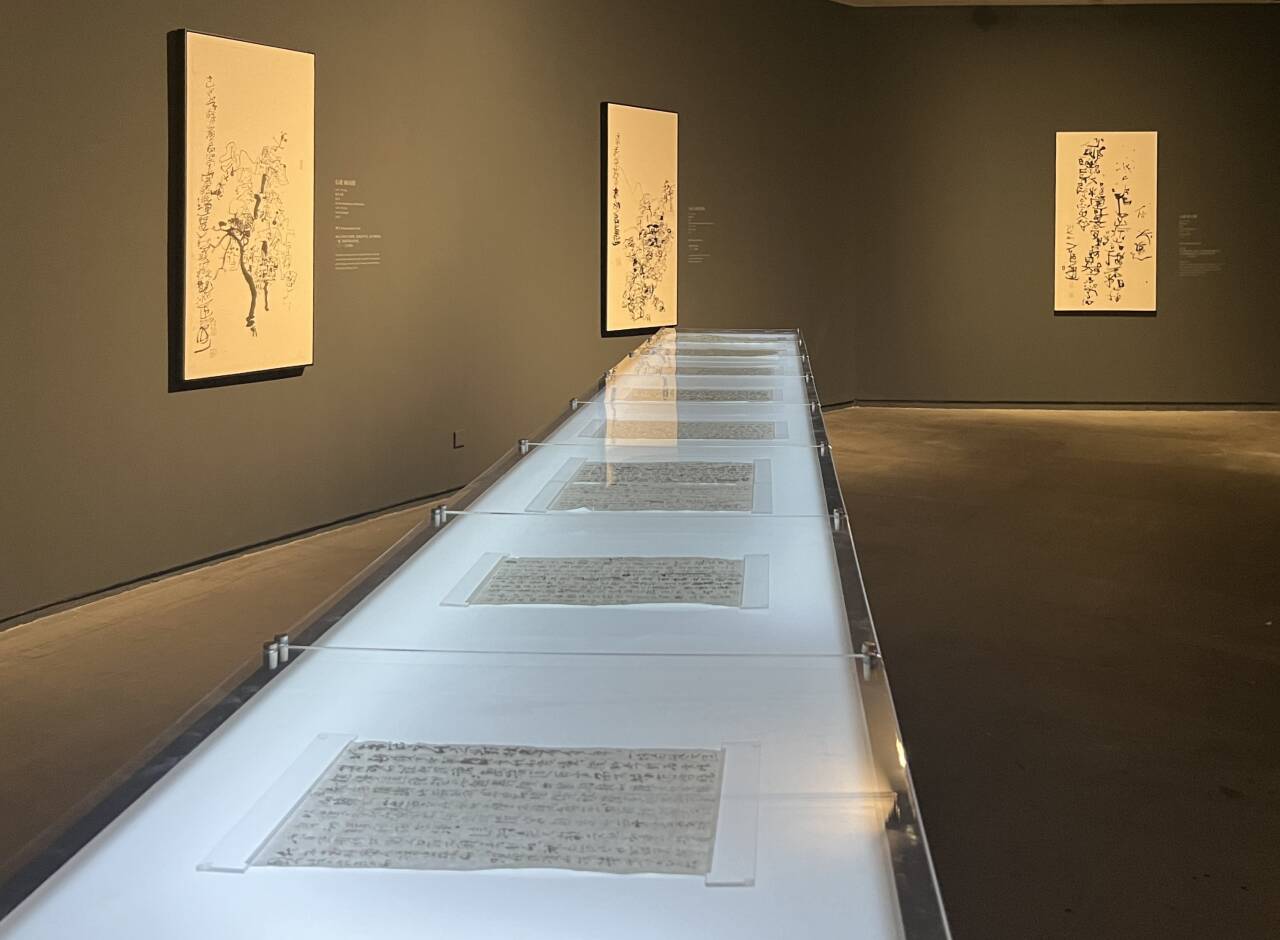

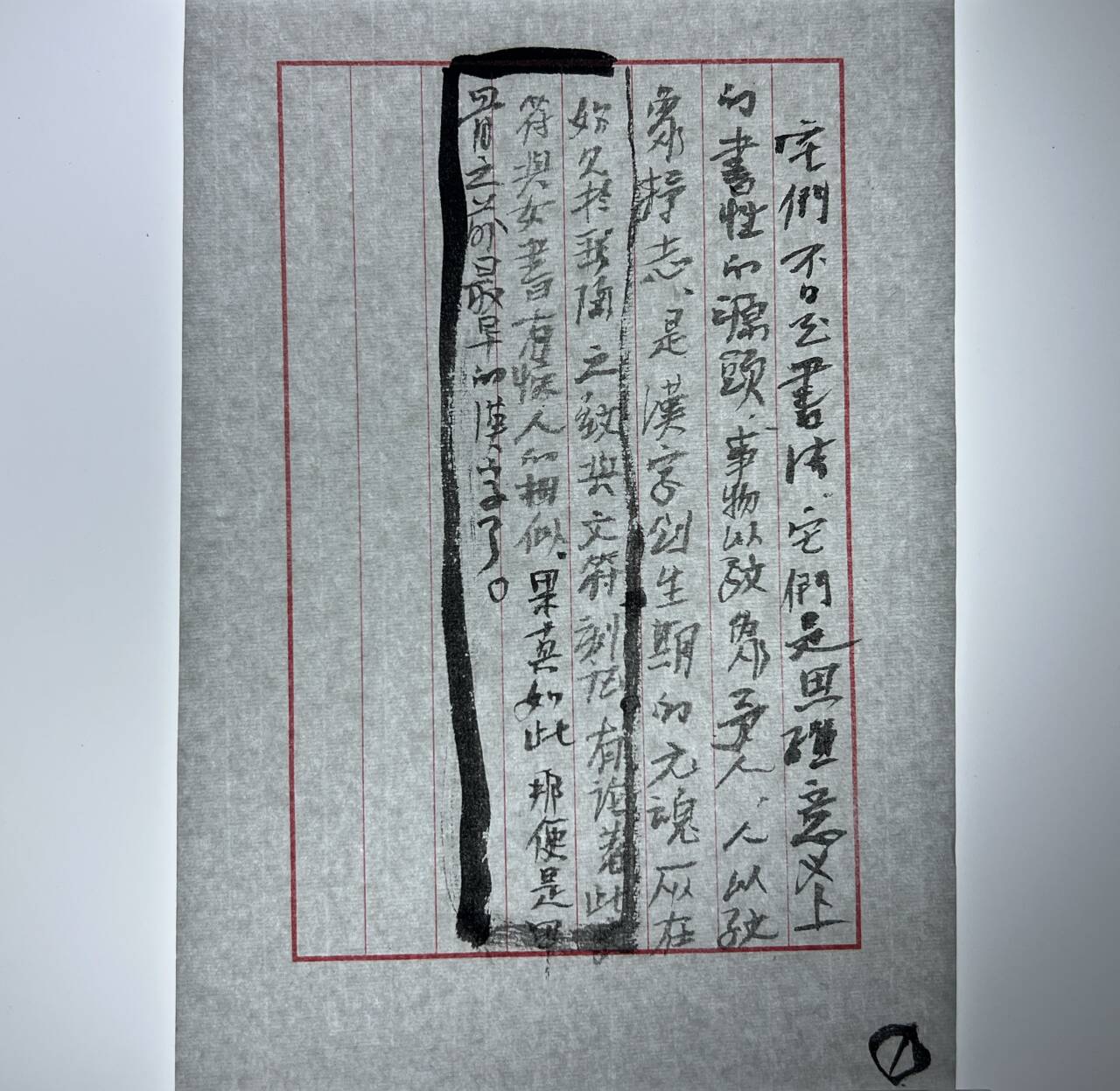

他的"破法"具有明确的针对性——针对的是将"法度"等同于书法本质的僵化认知。在《八行笺手稿》中,他直指对传统的惯常认知是一种"假设和误认"。这种清醒的批判意识,使他的创作超越了风格学的范畴,进入了认识论的层面。当他亲手改造毛笔,当他在宣纸上留下那些"不完美"的笔触时,他实际上是在进行一场持续的"去体制化"实践。

手稿文献 展览现场

石虎日常所用自制毛笔

在"白盒子"与"笔墨纸砚"之间的临界实践

值得玩味的是,石虎的作品既能在当代艺术的白盒子空间中生效,又始终保持着与笔墨纸砚的传统媒介的深刻联结。这种跨界不是策略性的投机,而是其方法论的自然延伸。《信天游》《白裳》《蝉娥》等作品所呈现的,正是这种临界状态的迷人之处——它们既不是纯粹的书法,也不是单纯的绘画,而是在两者的缝隙中生长出来的"异形"。

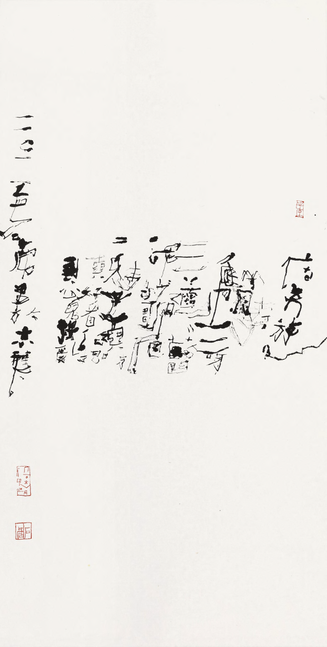

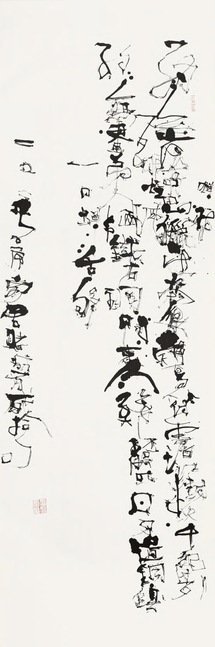

石虎 信天游 137x70cm 纸本水墨2011

释文:信天游。羊肚子手巾三呀三道道蓝,我的那个二妹子真呀真好看,你把哥哥心儿搅乱。二〇一一年石虎书于京华。

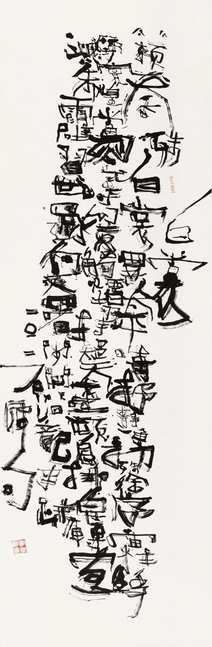

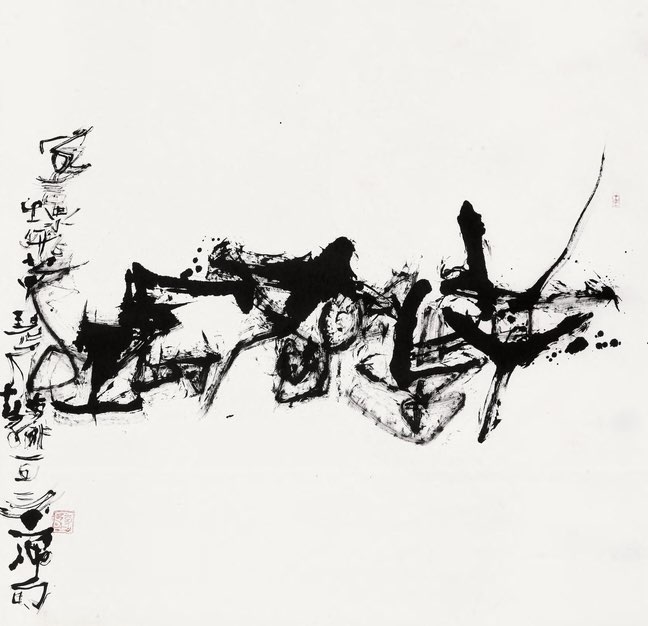

石虎 白裳 298x97cm 纸本水墨 2012

释文:白裳。 籁天香殊, 白裳异, 太平晴抒, 静凈初殊徐序。宙柱双骄,寰煌当刻记, 时幻横触烟塌, 持疑天盏顿息。 挂白世转,象溅朱霞壁, 味死嚼亡史铭蜂逐穴, 日瘴月疠风悲虫迤阙。习习世, 还向更曙, 闲问潜龙事崛。 二〇一二石虎句。

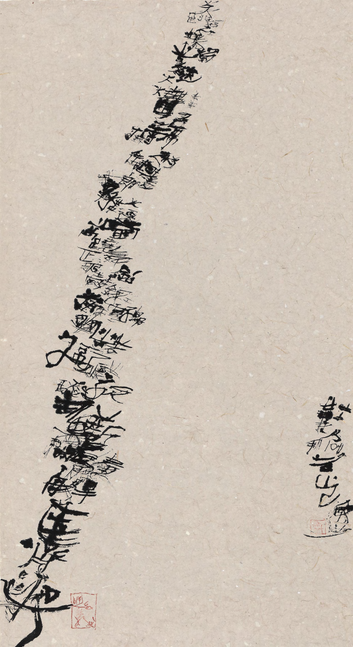

石虎 蝉蛾296x98 cm 纸本水墨2012

释文:蝉蛾。 约无夜,青思猎,星花集谷鸟符云,泊江树火千龙列,一夕蛾灯灭。约无画,弟人陋,铁隔钢间束人几, 杯盘口牙遗铜锈,一日蝉舌够。二〇一二石虎客居堵城有感拾句。

这种"异形"的生成,打破了我们习以为常的分类法则。在全球化与本土化剧烈碰撞的今天,石虎的实践提示我们:文化的活力往往诞生于各种界限的模糊地带。他的作品拒绝被简单归类为"中国的"或"世界的",而是坚持其不可化约的独异性。这种独异性,正是对日益同质化的当代艺术生产机制的一种抵抗。

原始性与现代性的辩证重构

石虎的创作不可避免地要面对那个悬而未决的问题:现代主义在今天意味着什么?他的回答既不是怀旧式的招魂,也不是进步论式的告别。相反,他让现代主义成为一个"游荡的幽灵",既在场又不在场,既被召唤又被质疑。

这种暧昧的态度恰恰揭示了当代中国艺术的核心困境:我们既要摆脱对西方现代主义的简单模仿,又要避免退回到封闭的文化本位主义。

石虎的方案是创造性的——他将现代主义的批判精神内化,并将其转向对中国自身文化传统的重新解读。在他的手下,"现代性"不再是一个需要追赶的目标,而是一种不断自我质疑、自我更新的能力。

石虎艺术最富启示性的价值,在于他对"原始"与"现代"关系的独特理解。在他看来,现代艺术的精神内核并非向前看的无限创新,而是向文明源头的创造性回归。这种观点打破了线性进步的艺术史观,建立了一种循环再生的文化发展模式。

值得注意的是,石虎对原始性的追寻,与20世纪西方现代主义对原始艺术的兴趣有着本质区别。毕加索等人对非洲面具的借鉴主要停留在形式层面,而石虎对非洲、南美洲等地区的上古文字、图像的回归则是整体性的文化寻根——他不仅要找回原始的视觉形式,更要复活那种"纹象予人,人以纹象观天地"的原始思维。这种思维的核心,是万物有灵的宇宙观和直觉把握世界的认知方式。正是通过这种深度的回归,石虎的艺术才能在保持鲜明中国身份的同时,获得与国际当代艺术对话的资格。

石虎 草蝶象言 144x147cm 纸本水墨 2012

释文:草蝶花冠红, 象言蝶飞草碧之。 二〇一二年石虎句。

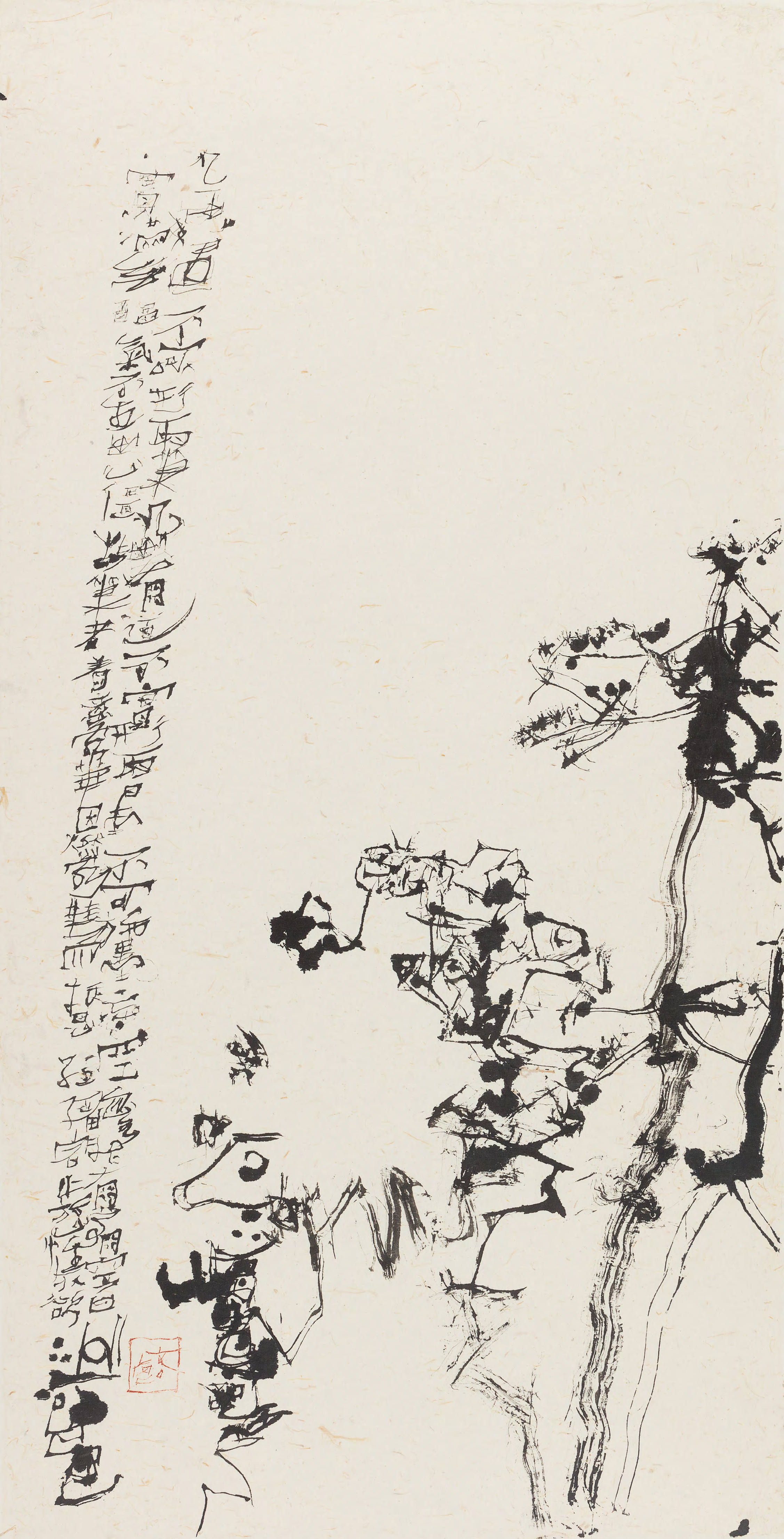

黄山花木图 137x70cm 纸本水墨 2013

释文:凡画如书,不可以形取笔,凡画如道,不可以实取墨。以墨形而忘空,非有而有白,乃气贯在无有之有。故笔者,放笔象华,是在非具象思维延宕,笔墨灵光,止于心性所欲表述之世界。 二〇一三石虎画。

书道未来的文化想象

“石虎书”也为我们提出了是对书道未来的文化想象。石虎提出的从"六书"到"七书""八书"的可能性,不仅是对汉字体系的拓展,更是对中华文明创新能力的坚信。在他看来,书道的真正危机不在于外来文化的冲击,而在于自身创造性活力的衰竭。

要重振书道,必须超越帖学、碑学的传统框架,在更广阔的文化视野中寻找资源:一是上古文字的原始创造力,二是自然万物的内在精神,三是当代生活的真实感受。

“石虎书”展览呈现的,不仅是一位艺术家的个人探索,更是一种文化复兴的路径演示。

石虎以其毕生实践告诉我们:中国艺术的现代化,不是对西方模式的追随,而是对自身文明源头的创造性回归;不是对传统的简单继承,而是对文化基因的当代转译。在这个意义上,他的"书象"世界,既是一个艺术的"异托邦",也是我们重新认识自身文明的一把钥匙。

石虎 菩渡 446x97 cm 纸本水墨2011

释文:菩渡不疆,乐沐于渊。系律而行,兴来银泼。荡之在远,雨扶风张。礼下百礁,甘采万方。

鞋火 142x76cm 纸本水墨 2011

释文:火夭跳,焰红蝶,烛香冬送火烧鞋,艷霄吊挂彩人街, 兴羞郎妹靴缰叠,高跷舞正邪。铂金榖,钗红粮, 乡家朱翠祈丰芳,福到辑欢灯马走,集薪聚闹秦人腔, 早船走齐梁。鞋火。 二〇一一石虎书。

结语:“石虎书”最终向我们展示的,是书写作为"事件"的哲学意义。石虎的创作不是要提供某种新的风格范式,而是要恢复书写的"事件性"——那种每一次都不可重复、不可预见的生成过程。

在这个一切都被加速生产和消费的时代,石虎的艺术探索为我们提供了一种重要的启示:真正的现代表达,必然根植于深厚的文化传统;而真正的传统复兴,必然包含着面向未来的创造性转化。这条介于守成与西化之间的"另一条道路",或许正是中国艺术在21世纪最具生命力的发展方向。他的作品拒绝被快速阅读、快速理解,迫使观众停下来,进入那个"不可言"的沉默空间。也许,这种对速朽逻辑的抵抗,才是石虎留给我们最珍贵的遗产。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。