编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

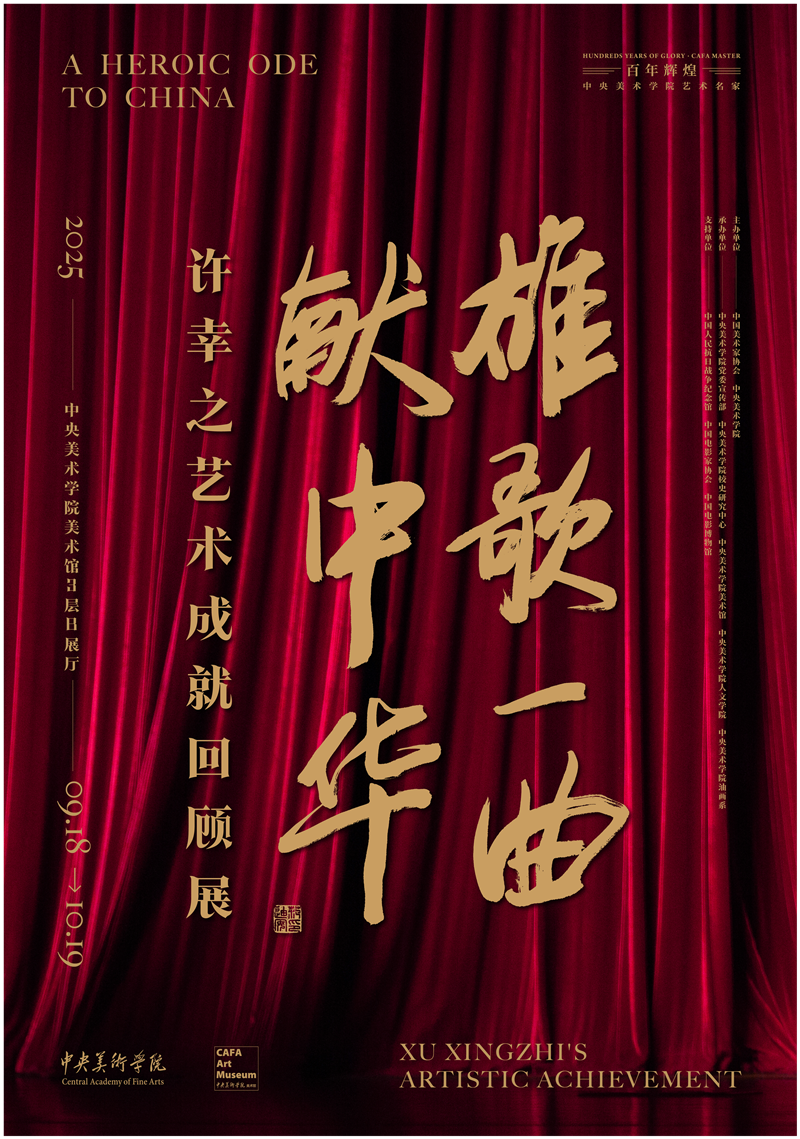

2025年9月19日,“雄歌一曲献中华——许幸之艺术成就回顾展”在中央美术学院美术馆开幕。在20世纪中国艺术变革的激流中,许幸之如同一枚多棱镜,将时代的光谱折射出斑斓的维度。他左手执调色盘解剖时代肌理,右手持摄影机记录民族心跳,以戏剧舞台为思想战场,用文学笔锋刺破精神迷雾。这位左翼文化运动的旗手,在美术、电影、戏剧、文学四重维度上裂变出惊人的创造力,更以文艺理论家和艺术教育家的身份将革命火种播撒进新中国的土壤。当我们凝视这位文化先驱的足迹,看见的不仅是个体艺术家的传奇,更是一部20世纪中国艺术现代性转型的图谱。

开幕现场

在绘画领域,许幸之是最早将现代主义语言与革命叙事熔铸的先锋。青年时期,他用表现主义的手法,以《失业者》《铺路者》的沉重命题,将左翼文化运动的精神转化为对社会现实的诘问;中年后,又以《巨臂》充满形式美感的语言,满怀激情地歌颂了新时代工业力量的觉醒;晚年,他将丰富的生活阅历凝练于静物画的创作,在东方审美情趣的摸索中,找寻油画民族化的道路。这种将形式探索与社会关怀相统一的艺术理念,为中国现代美术开辟了崭新的美学路径。

展览现场

在美术理论领域,许幸之是中国现代美术史研究的重要奠基者。在20世纪30年代中国现代艺术的萌芽期,许幸之是最重要的艺术理论译介者和普及者之一。他连续发表《新兴美术运动的任务》《中国美术运动的展望》等重要文章,并翻译多篇西方艺术理论文献,积极参与左翼美术思想的建构。1954年,许幸之主持并担任中央美术学院美术理论研究室主任,该研究室正是后来美术史系的前身,他组织年轻教员翻译资料、引进教材,还亲自撰写了十多篇外国美术史讲义,为新中国第一个美术史系的诞生打下了坚实的基础。

文学世界里的许幸之,始终保持着诗人的敏锐与战士的锋芒。其诗集《诗歌时代》以“牧歌”“大板井”“中国的母亲”串联起个人成长与时代变迁所交织的共鸣情感;散文集《归来》则在抒情笔调中埋藏着批判现实的线索。他构建起连接鲁迅与新兴作家的桥梁,使左翼文学既保持思想锐度又获得多元表达。

展览现场

在电影领域,许幸之将镜头化为时代之眼,记录了民族的集体记忆。1935年执导的《风云儿女》,以平实的影像风格唤醒了最为震慑人心的激昂斗志,由田汉作词、聂耳谱曲的影片主题曲《义勇军进行曲》更是迸发出惊雷般的力量,日后成为中华人民共和国的国歌。这部左翼电影运动里程碑式的作品,不仅奠定了中国现实主义电影的美学范式,更将艺术的政治表达提升到民族精神的维度。

戏剧舞台上的许幸之,则是实验精神与大众启蒙的一面旗帜。他改编的鲁迅名著《阿Q正传》,既保留了原作对人性的深刻解剖,又融入鲁迅《孔乙己》《药》中的内容,通过悲喜剧的形式,形成极具批判与讽刺的戏剧风格。自20世纪30年代首演以来,历经演出皆引发轰动,在不同时代产生广泛影响,实现了戏剧革新与大众美学的历史接轨。

展览现场

这位美术、电影、戏剧、文学兼擅的艺术家,不仅是艺术创作的先锋实践者,也是文艺理论的研究者、写作者与传播者。从中华艺术大学到中央美术学院,许幸之更是以余半个世纪的时间深耕教学领域。他通过译介的方式,将现代艺术理论引入中国,携尖锐的笔锋撰写文艺著论,又将“艺术为人民”的理念化作具体的教学实践,培养出大批将艺术理想与社会责任融为一体的文艺战士。

美术的形色、电影的镜头、戏剧的场域、文学的字句,在许幸之手中交织成变革时代的和声。这种跨越艺术门类的创造性实践,不仅塑造了左翼文艺的美学标高,更启示我们:真正的艺术革新,来自于对现实的深刻观照,更是个体与时代的双重照亮。

据悉,此次展览将展至10月19日。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。