编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

大方广佛华严经第四十二卷

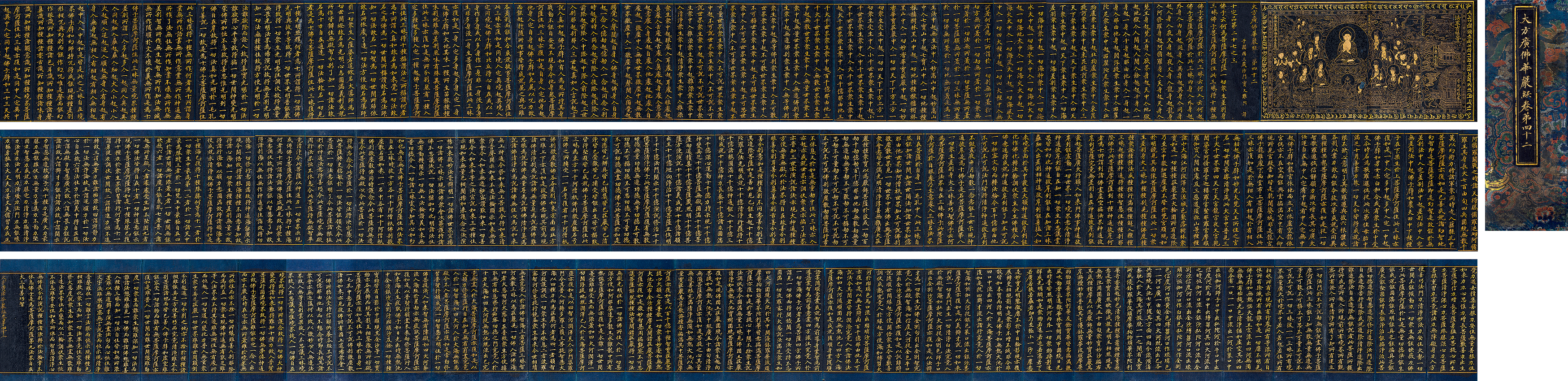

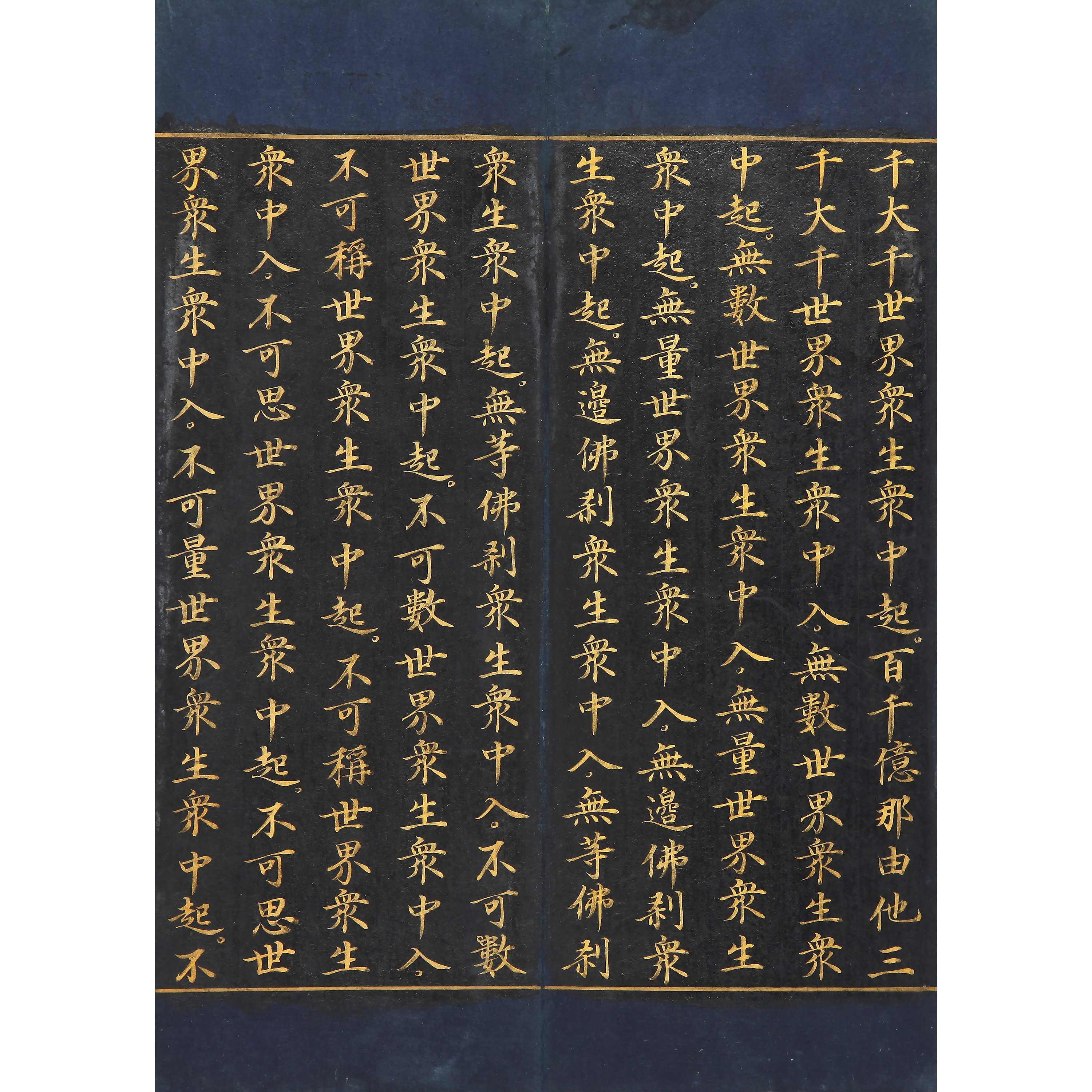

经折装 册页 八十六开 泥金瓷青纸

31.5×966cm

估价: RMB 1,000,000-2,000,000

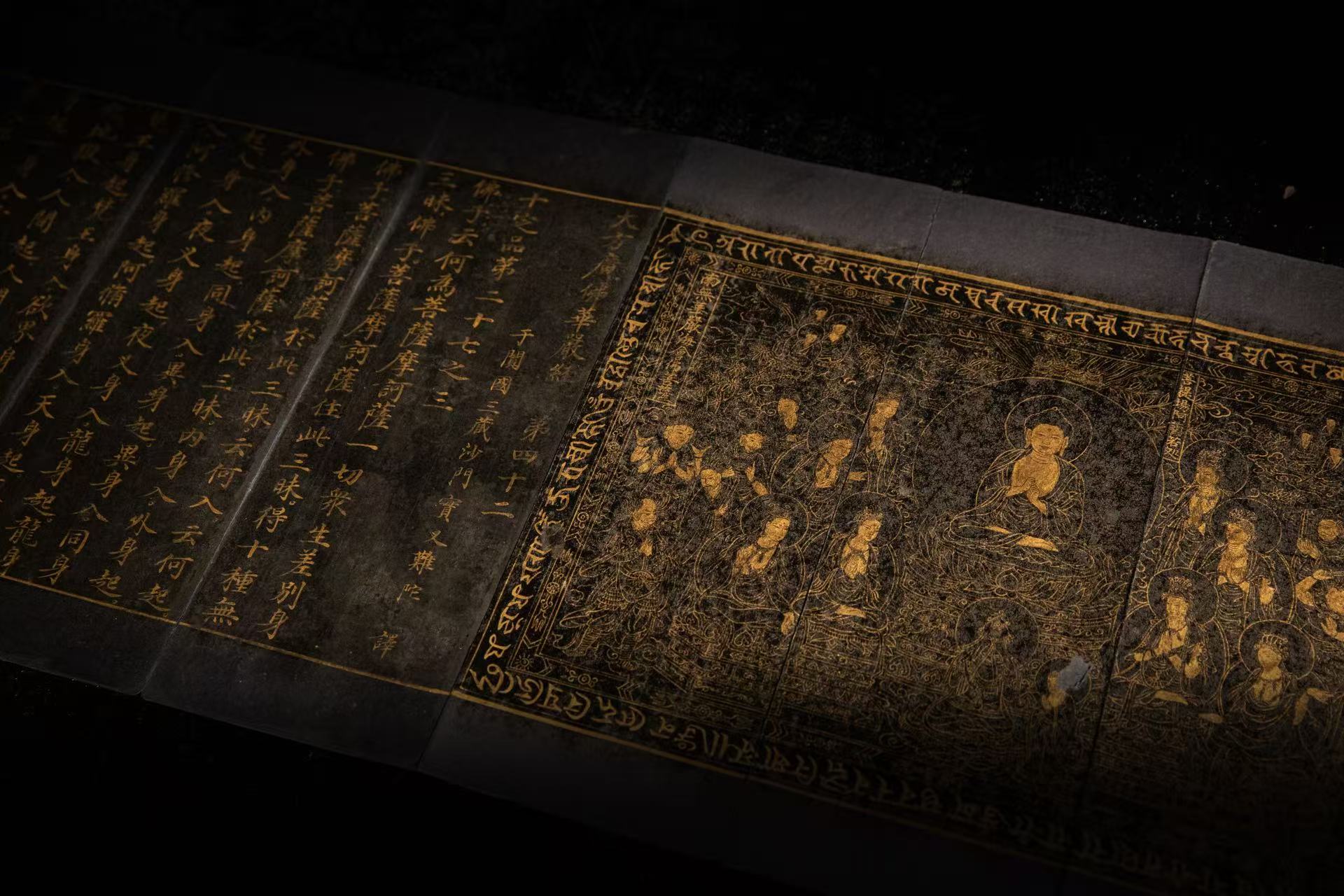

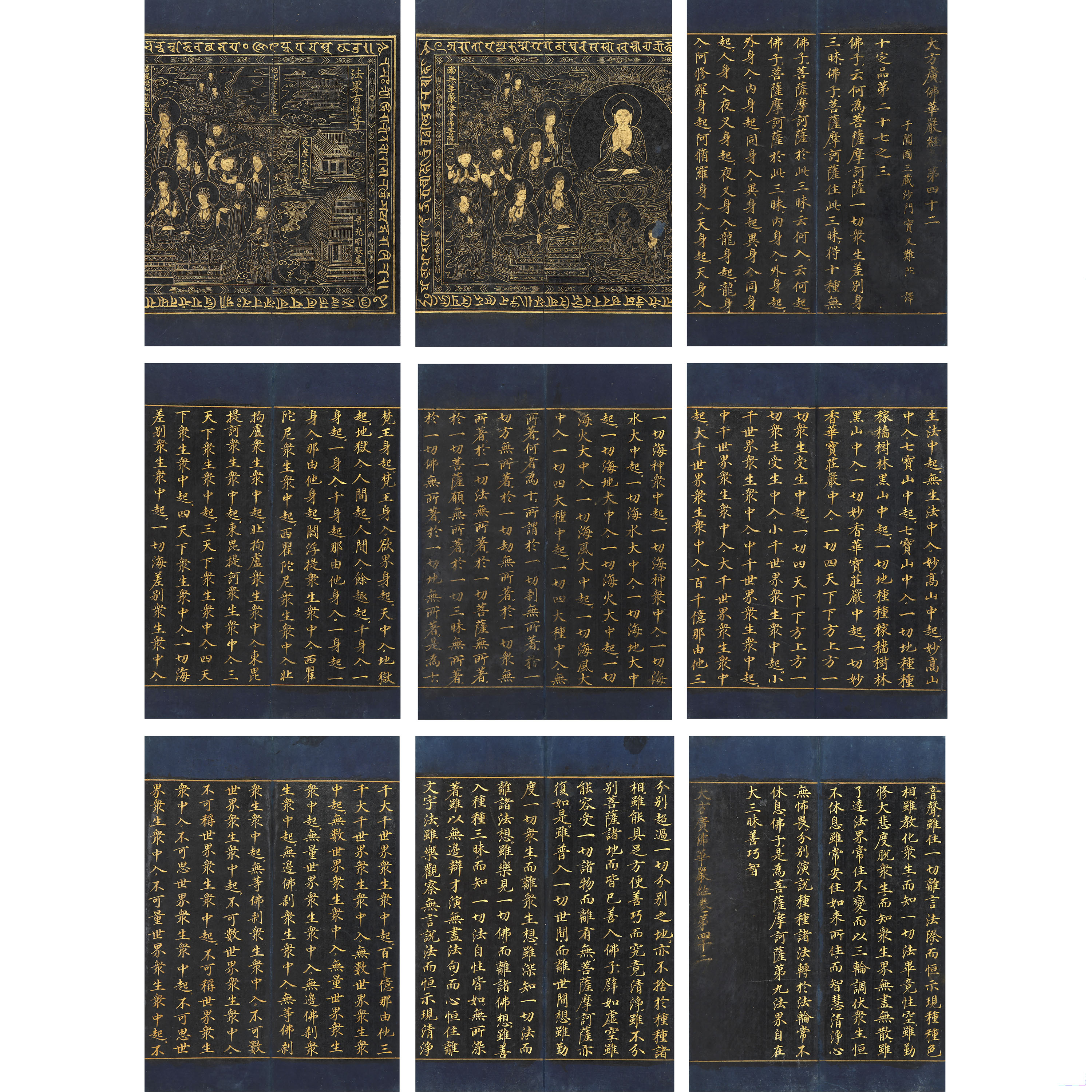

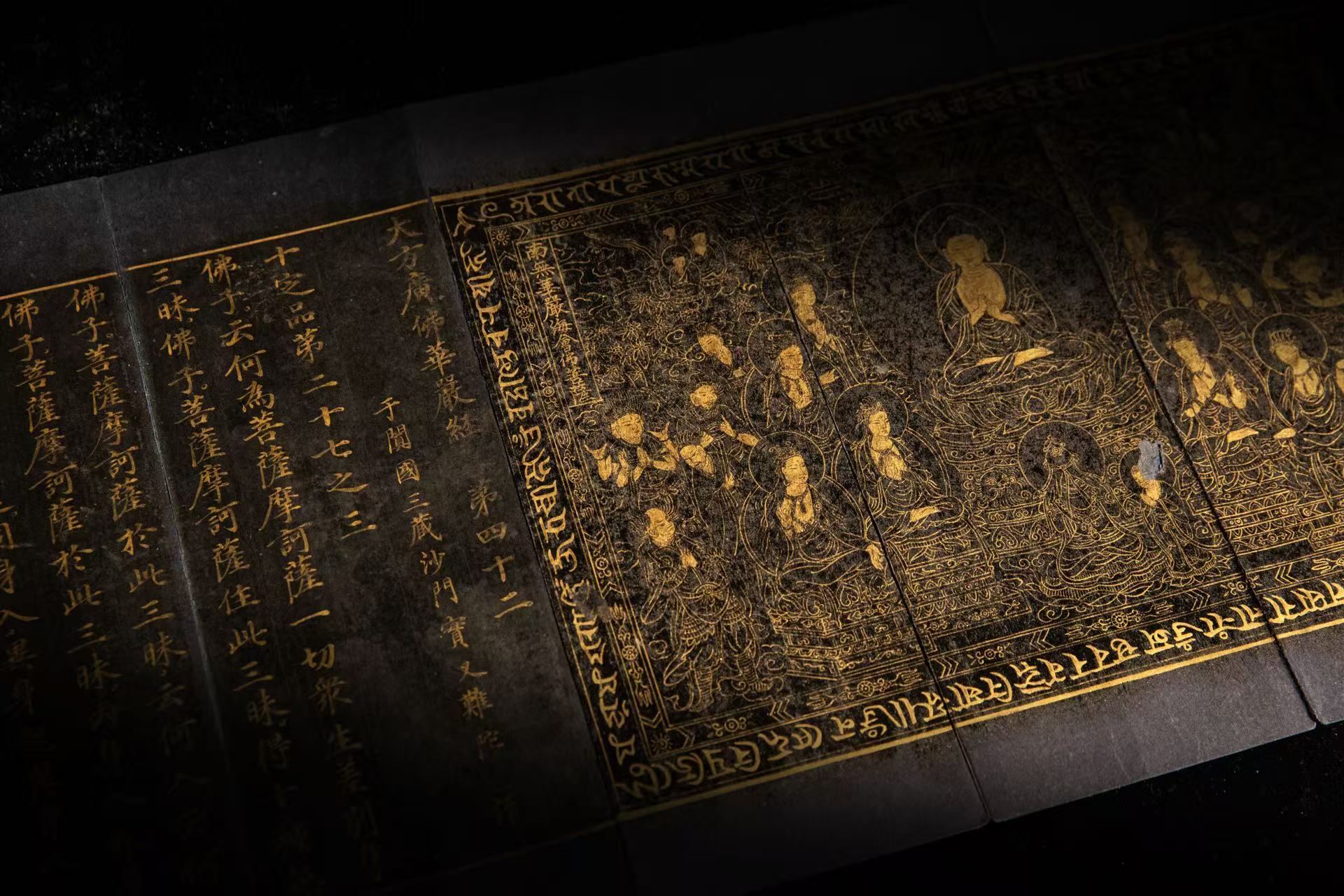

此册写经原装明代织锦祥云如意文封面,首一版金粉描绘佛陀说法图,手结说法印,金粉塑身,重金铺面。佛陀周围有众菩萨及天王围绕,座前有一求法供养者。人物线条细腻流畅,脸部庄穆肃然,为明代典型画法。此外,此版说法图有几处罕见之处,首一折与末折分别于金丝框中标注:“法界有情等”“普光明殿处”“夜摩天宫处”“他化自在天宫处”“菩提□□□□处”“南无华严海会佛菩萨”等六处字样,这种标注文字的绘画,与国家图书馆藏明正统内府写经版画有高度相似之处。此图边框分二重,内框由密教常用的金刚杵法器围绕,外框为白描梵文书写围绕。这种佛陀说法图在佛教写经绘图中,极为罕见,具有极为重要的历史、艺术价值。

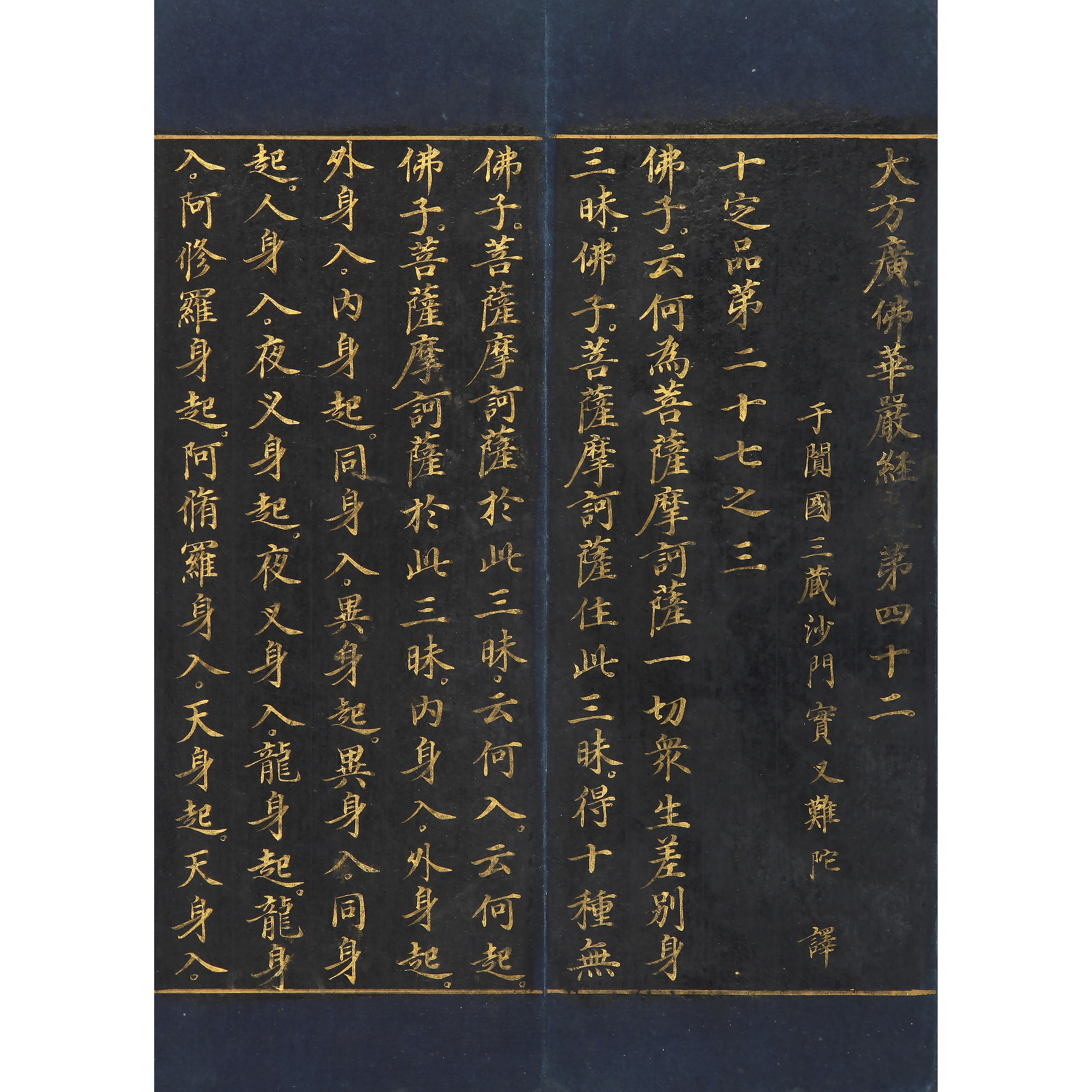

此册写经首尾题为“大方广佛华严经卷第四十二”,署“于阗国三藏沙门实叉难陀译”。《华严经》是大乘佛教的重要经典之一。汉译有三种:一、东晋佛驮跋陀罗译本,六十卷;二、唐实叉难陀译本,八十卷;三、唐般若译本,四十卷。实叉难陀(梵名:Śikṣānanda,652-710年),意译为“学喜”“喜学”,是唐代著名译经高僧,他于武则天时期(公元7世纪末至8世纪初)受邀从于阗国(今新疆和田一带)来至洛阳,主持译经工作,共译出经典23部、107卷。其中《大方广佛华严经》共八十卷,三十九品,分为七处九会。此译本是对东晋佛陀跋陀罗译本的增补与完善,新增了“入法界品”等,使《华严经》的品目更齐全,文义更畅达,成为后世流传最广、影响最大的译本,为华严宗的发展提供了重要经典依据。

此册写经为第四十二卷,属于“十定品第二十七之三”。此品内容主要讲述如来自入刹那际三昧,令普贤菩萨代说的十大三昧。“三昧”乃是“定”的音译,即由十种定展现华严境界广大无边、甚深难测、理事无碍、事事无碍、智悲双运等核心特征,彰显了佛果境界,揭示了菩萨行深,为十地以上的大菩萨指明了修行方向和所证境界。

此册写经一版五折,一折5行,行17字,金丝勾单线界框,泥金书就于上等羊脑笺至上,金字端塑,法像庄严。历时岁月洗礼,纸质淳朴,金字沉着,展卷夺目,精妙之笔如绝伦之势直面而来。整册写经为明内府标准写经体,上等羊脑笺,首版鬼斧之工,结合此三者,非明代内府不可为。全卷施以标点,这是经人研习、读诵而留下的证据,殊为可贵。

此册写经所用上等羊脑笺纸,色彩沉稳,这种写经工艺上需经选料、染色等多道工序制纸,再以金银为墨,书写时对笔力、技法要求极高,方能让字迹在绀纸上清晰呈现,历久弥新。明•刘侗《帝京景物略》卷四载有“磁青纸,坚韧如段素,可用书泥金”,可见,磁青纸颇为昂贵。据明•沈榜《宛署杂记》载,一张磁青纸可抵一钱银子,而当时一钱银子可购二瓶烧酒或白麺十斤。宣德年间著名的皇家御用写经即用此磁青纸制成。清•沈初《西清笔记》载:“羊脑笺以宣德瓷青纸为之,以羊脑和顶烟墨,窨藏久之。取以涂纸,砑光成笺。”此纸黑如漆,明如镜,用于写经,既工整又不易虫蛀,其制作技艺,令人惊叹。磁青纸颜色深蓝静谧,意象深远,与泥金明暗相映,庄严肃穆,尊贵典雅。

金银字写经系指以金泥或银泥来书写的佛经,大体可分金字经、银字经、金银字交书经(隔行)以及金银字混书经(银字书经,遇“佛”“菩萨”等字金书)。与敦煌保存的墨书写经相比,这种金银字经极为稀少。据史料记载,金银字写经至迟在鸠摩罗什来华的姚秦时期就已开始,具有千年以上的悠久历史。由于金银字经造价不菲,故发愿书写者往往是皇室、高僧以及具有经济实力的信徒,属于最高贵、最虔诚的佛教信仰表现之一。然而,明代以前的金银字经存世极罕,此册写经是明代早期内府之供养品,原来一套有八十卷,经过六七百年尚能留存一卷于世,吉光片羽,弥足珍贵,亦可与明初之藏经本作一比勘,以体现其校勘价值。一微尘映世界,一瞬间含永恒,佛光初现,可得宝之。

参阅:

《中国古籍善本总目》

《北京图书馆善本总目》

《守屋孝藏氏蒐集古经图录》1964年日本国立博物馆

《第三批国家珍贵古籍名录图录》第00338号

作者:王定源 上海师范大学佛学教授

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。