编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

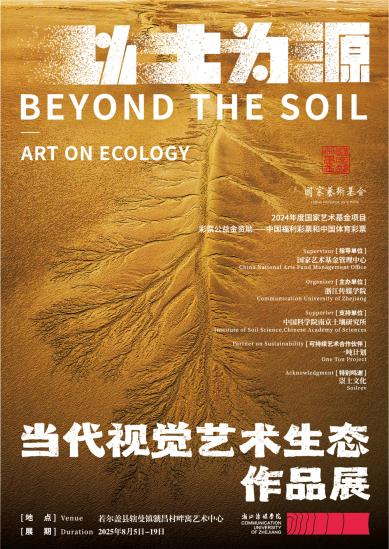

由浙江传媒学院主办,获批入选国家艺术基金2024年度“传播交流推广项目”的展览《以土为源——当代视觉艺术生态作品展》在继苏州寒山美术馆、天津滨海美术馆、成都铁牛村、嘉兴桃源村、上海叁柒贰叁美术馆成功举办后,于2025年8月5日巡展至若尔盖县辖曼镇虢昌村作为闭幕站收官。

若尔盖县辖曼镇虢昌村展览现场

《以土为源——当代视觉艺术生态作品展(若尔盖站)》在浙江传媒学院和若尔盖县辖曼镇虢昌村的共同协作之下,于2025年8月5日下午顺利开幕。

若尔盖地处青藏高原东北边缘,是黄河上游水源涵养重点生态功能区。受全球气候变化和草原鼠害、超载放牧等影响,过去土地沙化形势严峻,当地因此采取了一系列土壤保护措施,通过实施生态修复工程、创新治理模式与技术、建设生态防护带与拦水坝、控制超载放牧、筛选适生树种草种等一系列措施,若尔盖土壤保护取得显著成效,沙化面积较2014年减少11.58万亩,年递增率由5.32%下降为-1.36%,部分区域林草植被盖度提升超20%。

若尔盖湿地独特的腐殖质潜育土与泥炭质潜育土,成为本次展览的核心叙事者。这片"地球之肾"以薄层泥炭承载着惊人的生物多样性,构成了一部动态的"土壤色彩年鉴"。

若尔盖县辖曼镇虢昌村展览现场

展览基于土壤材料、土地资源、生态维护、植物环境等多元视角,通过以土壤为底层逻辑和哲学基础,有效转换自然物质和艺术创作之间的分科属性,集体呈现一批关于传统材料与技艺、民间工艺与文化遗产、数字媒介和技术融合、社会介入和田野研究等多重维度的创作成果。

这场展览不仅展示土壤,更让土壤成为策展人——它记录的气候密码、维系的生命网络、面临的生存威胁,都在艺术转化中获得了新的表达维度。当观众俯身聆听那些根系与微生物的密语时,展览完成了从"观看自然"到"成为自然一部分"的认知跃迁。

《以土为源》项目回顾

自2024年10月起,《以土为源——当代视觉艺术生态作品展》以土壤为纽带,呈现了一场跨越地域的艺术与生态的对话。

作为展览首站,苏州站的开展得到中国科学院南京土壤研究所的大力支持。南京土壤所始建于1953年,其前身源于1930年中央地质调查所土壤研究室,是中国土壤科学研究的摇篮。该所主办了包括国际影响力期刊《Pedosphere》在内的多本中英文学术期刊,是国内唯一拥有土壤科学英文主刊的研究机构 。

苏州站现场

此次合作不仅展现了南京土壤所深厚的科研实力,也向公众揭示了“科学如何为艺术提供素材与视角”。南京土壤所的研究涵盖土壤氮素、污染修复、微生物群落等多个核心领域,近年来还积极参与碳循环与温室气体研究,部分成果发表于国际高影响力期刊 。通过《以土为源》展览,科学研究与艺术的结合转化为可感知的体验,提升了土壤保护、生态可持续等议题的社会认知度。

天津站现场

《以土为源》展览第二站天津站落地于滨海新区,这片曾被盐碱荒地覆盖的土地,通过几十年持续绿化与造陆,已经转化为现代港口与生态复合场域。在天津站,我们不仅在审视港口与产业的继续扩张,更在倾听土壤的声音:它提醒我们,任何城市建设,都来自于泥沙与盐碱的身体。只有尊重土的复杂性,才能使艺术与生态持续共生;而在滨海这样带盐分的土地上,这样的共生显得尤为必要,也尤富启发性。

这样,“以土为源”的意图在滨海生长出真正落地的文化力量:以土地为点,以艺术为媒,引领公众重新发现城市根系上的土壤联结。

成都·铁牛村现场

《以土为源》展览的第三站在成都·铁牛村呈现,打破了美术馆的白盒子模式。这些创作不仅诠释了土壤的物质性,更揭示了其文化维度——正如铁牛村新老村民共同守护的土地,既是生产资料,也是情感纽带。

展览期间发布的《一颗柑橘的千方百计》生态报告显示,铁牛村土壤有机碳储量较改造前增加42%,成为"碳汇农业"的典范。这种将生态价值转化为艺术语言的实践,正是国家艺术基金支持该项目的深层意义——当观众在柑橘树下观看陶土雕塑,品尝带着泥土芬芳的果实,土壤保护已从概念转化为可感知的生活方式。

嘉兴桐乡的桃园村现场

在嘉兴桐乡的桃园村,每一株槜李树的根系都深扎着一部千年土壤史诗。当《以土为源》艺术展第四站邂逅这片江南古村落,那些被《诗经》记载的"唐棣之华"(槜李古称)与当代土壤艺术,共同演绎着土地的生命叙事。

展览的到来,为桃园村的土壤治理和乡村振兴注入了新的文化内涵。如今的桃园村,土壤治理已从单纯的农业技术升级为"生态-产业-文化"三位一体的乡村振兴模式。这里的土地不仅生长出甜美的槜李,更孕育出村民的幸福生活。在这片土地上,艺术与农学的相遇证明:最好的土壤改良剂,永远是人对自然的敬畏之心。

黄浦江的江水奔流不息,而两岸的土壤则默默记录着上海从渔村到国际大都市的沧桑巨变。

上海站现场

在第五站上海站的《以土为源》展览中,艺术家们以黄浦江两岸的土壤变迁为线索,通过沉浸式的艺术装置、科学数据与历史叙事,让观众在长江口的特殊地理背景下,重新思考土地与城市的关系。

在这场跨越科学与人文的展览中,黄浦江的土壤不再沉默。它们通过艺术的语言,向世界讲述着一个河口城市如何在与自然的博弈中,寻找平衡与共生。

土壤与人类永恒的关系

人类从史前时代就开始关注土壤,但是针对土壤的系统科学研究,即土壤科学(soil science),则始于19世纪。最初的土壤科学家所面临的,就是如何通过提高农业产量而应对日益扩大的社会人口,而如今,他们寻求解决因为气候变化和环境退化而导致的饥饿问题依旧严峻而紧迫。

“人类世”这个曾经具有争议的科学术语在上世纪80年代被创造出来,并经由2000年左右开始显著推广,无论是土壤科学家、生物学家、化学家还是物理学家,这个概念都已在学界和公众之间得到了普遍认可。我们人类,成为了一种地质的力量,正用生命智慧的维度深度参与地球这个“环境永续”的课题当中。

若尔盖县辖曼镇虢昌村展览现场

在“人类——土壤地层学”(Human--Soil Stratigraphy)的逻辑之下,科学家时刻关注土壤生态的变化,关注它如何与生物、水文、大气以及岩石和化学底层相互发生作用,关注地层环境的演变。

人类社会正在持续致力于利用和优化这个有机和无机物质交织的综合生态,并将其引入现代化粮农和食农产业领域,以及全球物质的经济循环系统。此外,在半个多世纪以来的科学家眼中,人类的生存未来正在超越地球的尺度。

随着上世纪70年代,美国首次带回超过380千克的月壤(Moondust)样品之后,中国在2020年也通过嫦娥五号月球探测器成功带回了1731克月壤。四年之后的2024年6月,由中国的嫦娥六号着陆器和上升器组合体所完成的人类史上首次月背采样作业,意味着我们正在快速探索尽可能的地外土壤资源。

显然,随着地球永续和生态文明意识的增强,土壤科学的文艺复兴正在到来。而除了科学家的不懈努力,艺术家们也在不断用艺术实践去提示和唤醒社会公众面对土壤环境的普遍意识和深远使命。

若尔盖县辖曼镇虢昌村展览现场

2万年前,我们人类的史前祖先,曾经在法国多尔多涅省蒙提涅克村韦泽尔峡谷的洞窟中,用身边的彩色土壤、铁矿石、锰矿石和高岭土等纯天然的材料,为后世留下了富有极高审美创意和智慧想象的拉斯科洞窟壁画。

万年之后,我们依然能够看到艺术家们在通过对于土壤材料的性质研究、形式属性以及所有可能发生的媒介转换,来推导出一次又一次的物质思辨项目和社会介入行动。艺术家们面对土壤生态而不断激发出的哲学诗意和美学想象,正在成为链接科学和大众之间最为行之有效的公共教育手段,而这,也正是我们希望通过本次展览而传递出的最大信息。

若尔盖县辖曼镇虢昌村

《以土为源》展览项目以“土地的颂歌:传统与自然的对话”、“生态的织锦:当代艺术的多元探索”、“数字的田野:科技与生态的融合”、“土地的印记:社会现场与艺术的交织”四个单元版块构成,艺术家们分别从美学传统、手作技艺、媒介转移、材料造物、物种共生、数字生态、技术叙事、自然疗愈、社会介入等等创作锚点,展现当代视觉艺术和生态传承的内在联系,共同营建出一个能够引发观众参与思考乡土文化、自然永续和精神家园的展览语境。

展览将艺术与生态保护相结合,旨在唤起公众对湿地生态系统的关注与保护意识。通过沉浸式的土壤艺术体验,让观众深入了解若尔盖湿地的生态价值,感受人与自然和谐共生的重要性,共建可持续家园。

据悉,《以土为源——当代视觉艺术生态作品展(若尔盖站)》将持续至2025年8月19日。

以土为源——当代视觉艺术生态作品展

展览时间:2025年 8月 5日至2025年 8月 19日

指导单位:国家艺术基金管理中心

主办单位:浙江传媒学院

支持单位

中国科学院南京土壤研究所

可持续艺术合作伙伴 一吨计划

特别鸣谢 崇土文化

项目负责人 陈熹

策展人 张婷

展览地点:

若尔盖县辖曼镇虢昌村

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。