编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

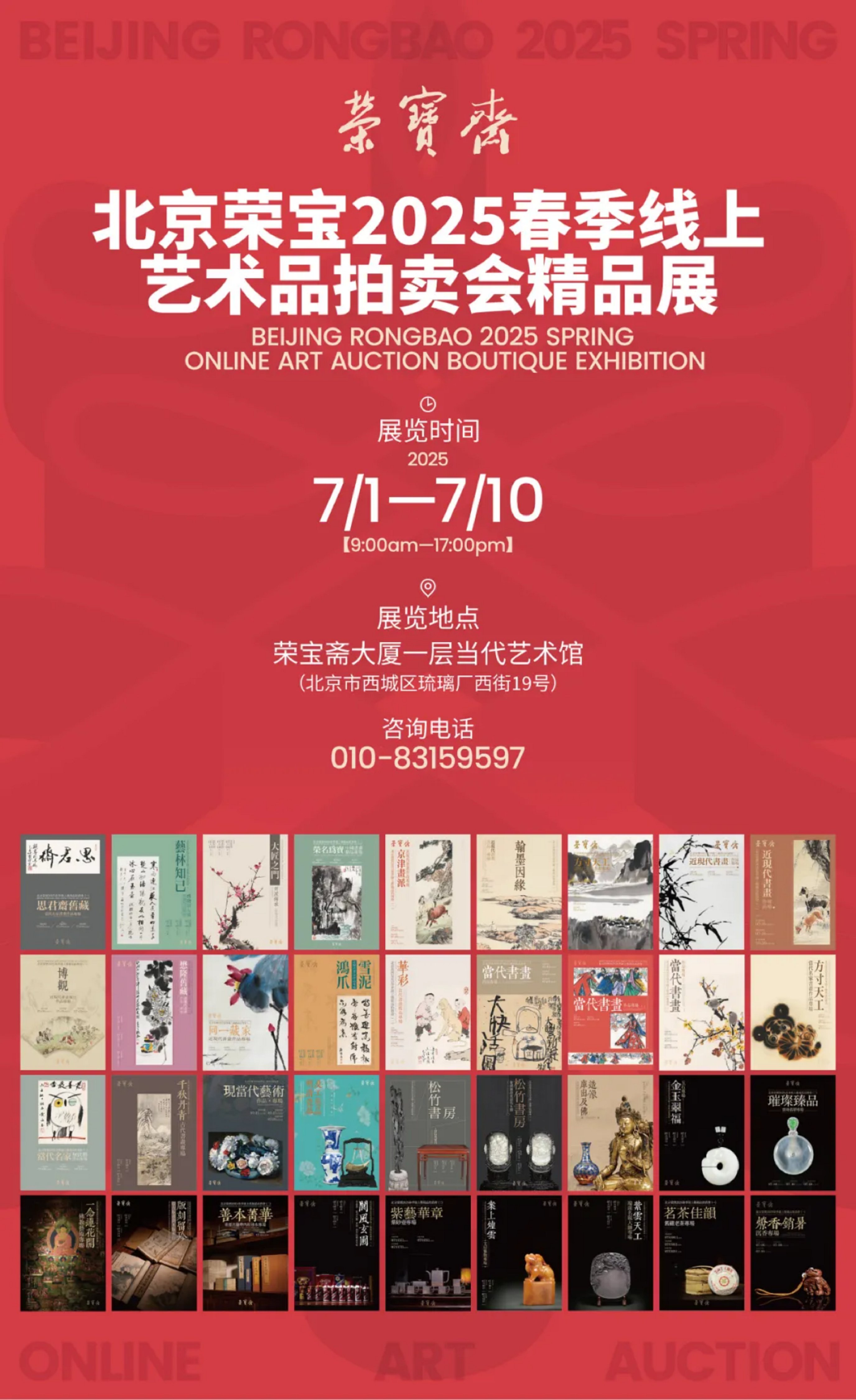

“北京荣宝2025春季线上艺术品拍卖会精品展”将于7月1日至10日在荣宝斋大厦一层当代艺术馆举行。本次精品展从“2025春季线上艺术品拍卖会”19个专场800余件中国书画作品中遴选部分名家作品,为书画藏家和爱好者打造一场融合视觉享受与文化品鉴的艺术盛宴。

此次展览近现代部分汇聚了吴昌硕、齐白石、徐悲鸿、张大千、李苦禅、吴湖帆、李可染、吴冠中、溥儒等名家力作。诸多作品来源清晰、传承有序。

李可染的《行书“实者慧”》上款人“振祎”为鉴定家苏庚春之子苏振祎,家属旧藏的《看山图》,以及1962年创作于从化温泉的《纳凉图》。张大千1929年的《黄山文殊台》、1948年的《菡萏图》、1979年的《江南莺乱草如茵》呈现不同时代作品风格。齐白石1943年的《游虾》诠释"妙在似与不似间"的艺术哲思,而早年《瓜瓞绵绵》为岭南藏家张谷雏旧藏作品。吴湖帆1936年的《松壑云泉》展现海派画家对华新罗风格的创造性转化,且附程天任题签条。吴昌硕1914年赠予日本画家竹内栖凤的《枇杷》,不仅体现其金石入画的独特风格,更是一段近代中日艺术交流的珍贵见证。徐悲鸿1941年赠南洋侨领黄曼士的《双猫》,以简练的笔墨展现中西融合的探索。李苦禅1959年的《鹭鸶图》曾作为中国文化交流的重要作品在瑞典展出,成为海外了解中国水墨艺术的窗口。吴冠中1977年的《神龟》则以现代构成语言向虚谷致敬,体现传统笔墨的当代转化。溥儒的《观云》以“危嶂东南来”的题画诗延续宋元文人画传统。

此展览力求全方位展现中国书画艺术的丰富内涵和独特魅力。让我们一同走进这场艺术盛宴,感受大师们笔下的万千气象。

——精 品 赏 析——

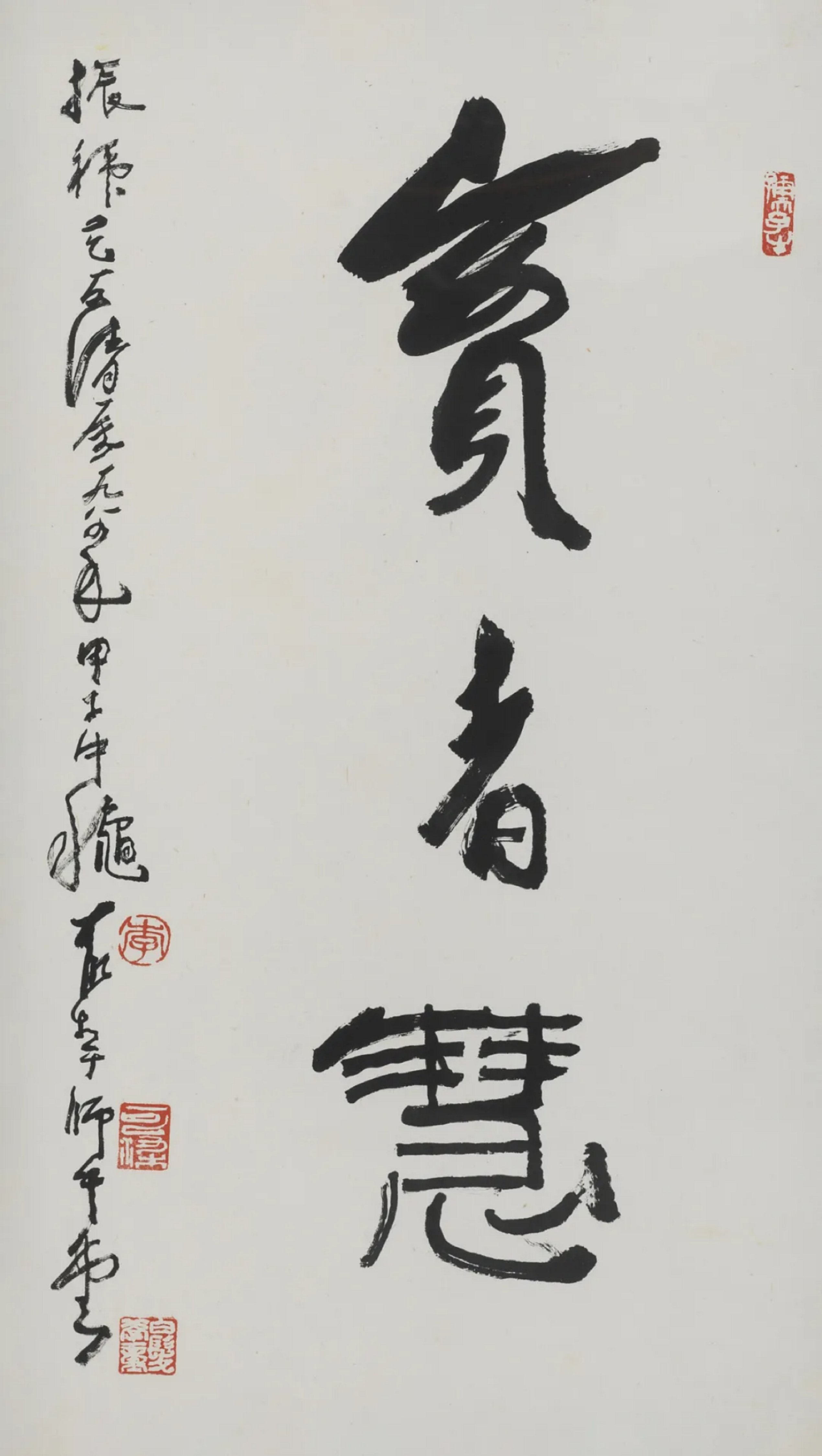

李可染(1907-1989)

行书“实者慧”

水墨纸本 镜心 1984年作

钤印:李、可染、白发学童、孺子牛

款识:振祎艺友清属。一九八四年甲子中秋,可染于师牛堂。

说明:

1.上款人“振祎”为鉴定家苏庚春之子苏振祎。

2.苏庚春(1924-2001),字更谆,号元清,河北深县人。青少年时期一面读书,一面帮助父亲经营字画行贞古斋。1961年调广东省博物馆工作。1981年调广东省文物管理委员会从事书画鉴定,任广东省政协委员,1980年调广东省文管会任文物出口鉴定组组长,1983年起被聘为国家文物鉴定委员会委员,2001年被聘为首都博物馆中润文物鉴定中心文物鉴定委员,曾任广东省文物鉴定组组长,中国书法家协会会员。是我国老一辈著名书画鉴定家和书法家。学书初宗“钟王”,后学虞世南。行草尤喜赵孟頫、王宠。出版有《苏庚春张沛之书画集》。

3.此作品附北京荣宝拍卖证书。

65×36cm 约2.1平尺

李可染《行书“实者慧”》,笔力雄健,墨韵生动。“实者慧”三字,以书表意,传递出踏实为学、真诚处世可得智慧的哲思。线条或粗重苍劲,或灵动婉转,布局疏密得当,尽显其书法融合碑帖、自成一格的艺术魅力,也彰显大师对人生境界与艺术真谛的深刻感悟。

他的行书,是其艺术宇宙的“暗物质”——看似为绘画的附属,实则是理解其美学核心的密钥。那些如铁铸般的字迹,既流淌着《张迁碑》的浑厚血脉,又折射出塞尚式结构分析的现代眼光。正如他晚年所言:“我的字是用画山水的笔意写出来的。”这种将书法还原为“线条的史诗”的实践,让千年碑帖传统在20世纪焕发出新的生命强度。当我们在其《山顶种田》题跋中看到“笨”字如巨石般砸落纸面时,瞬间领悟到这位大师最深刻的艺术宣言:重拙胜巧,慢即是快。

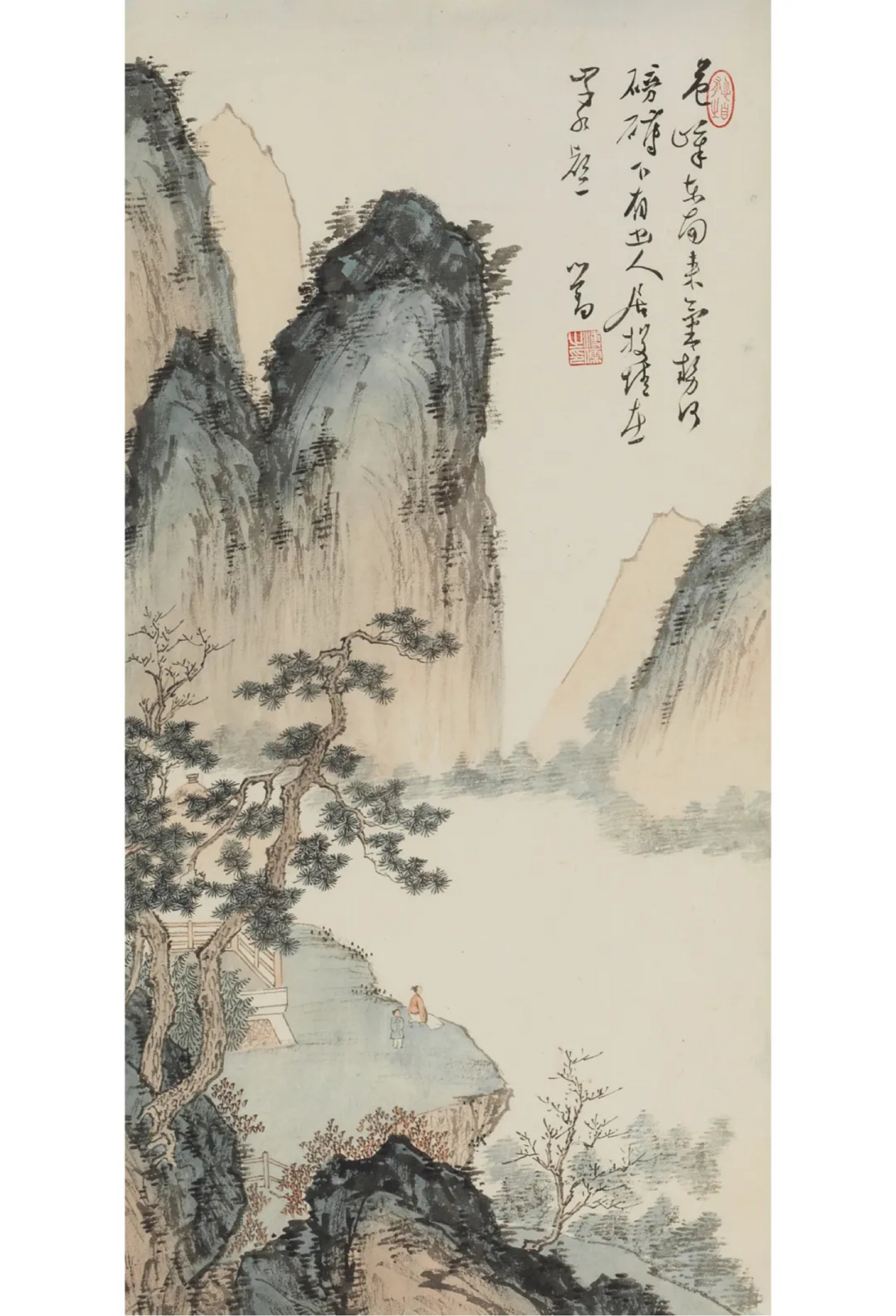

溥儒(1896-1963)

《观云》

设色纸本 镜心

钤印:溥儒之印、忽自有之

款识:危嶂东南来,气势何磅礴。下有幽人居,投情在岩壑。心畬。

说明:此作品附北京荣宝拍卖证书。

64×31.5cm 约1.8平尺

溥儒这幅《观云》,尽显传统山水韵味。画面中山石皴法细腻,松枝挺秀,高士观云,意境悠远。笔墨融合北宗刚劲与南宗秀雅,构图精巧,传递出文人逸趣,借山水云雾,抒发对自然与宁静的向往,展现出溥儒山水画作中诗意与禅意交融的独特魅力。

他的山水画,是20世纪中国画坛的“文化标本”——既背负着古典传统的沉重行囊,又在不经意间透出现代转型的微光。那些峭拔的山峰与孤悬的楼阁,既是对“旧时王谢堂前燕”的追忆,也暗含“笔墨当随时代”的觉醒。正如徐悲鸿所言:“心畬先生画中有剑气箫心。”这种在传统框架内寻求突破的探索,使其艺术成为连接古典与现代的独特桥梁。

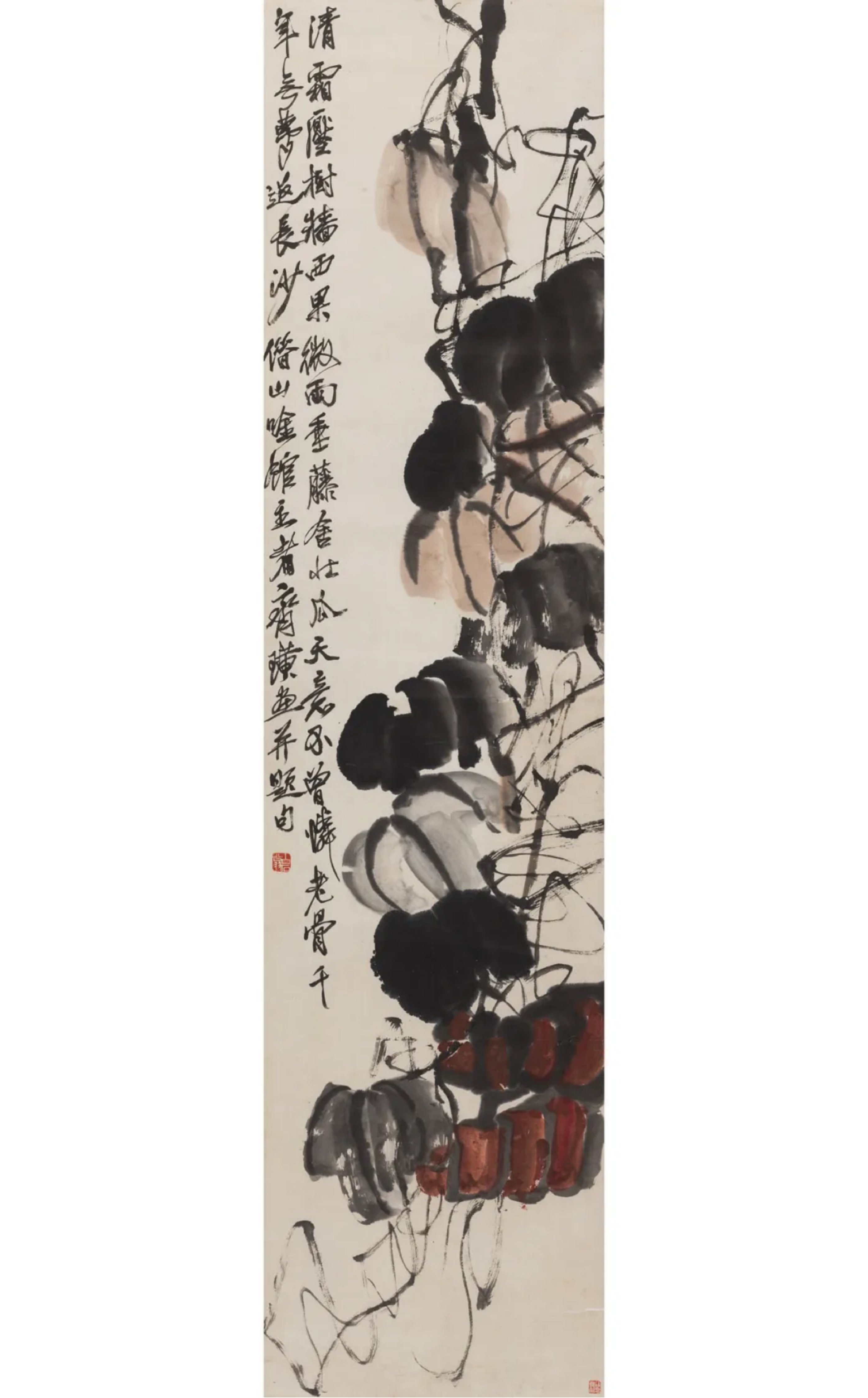

齐白石(1864—1957)

《瓜瓞绵绵》

设色纸本 立轴

钤印:白石翁、谷刍真赏

款识:清霜压树墙西果,微雨垂藤舍壮瓜。天意不曾怜老骨,千年无梦返长沙。借山吟馆主者齐璜画并题句。

说明:

1.此作品为张谷雏旧藏。张谷雏(1894-1965),字谷雏,号申齐。顺德人。与高剑父游历杭州山水。继而居庐山,所绘《庐山景色山水册》融汇南北各画派风格。先后参加癸亥合作画社、国画研究会。

2.此作品附北京荣宝拍卖证书。

134×32cm 约2.9平尺

齐白石《瓜瓞绵绵》,以酣畅笔墨绘瓜藤。墨叶浓淡有致,藤蔓篆籀缠绕,南瓜圆润饱满。借“瓜瓞绵绵”典故,蕴子孙繁盛意,朴拙中见生机,可以看出作者对田园生活的眷恋与对生命延续的美好祈愿,是其大写意风格的生动体现,是将泥土气息升华为永恒艺术的典范。那些金黄的南瓜、缠绕的藤蔓,既是农耕文明的生命赞歌,也是画家“衰年变法”的视觉宣言——他用最朴素的题材证明:真正的雅,从来不在题材的贵贱,而在于笔墨间流淌的生命力。正如其自题:“欲问瓜味好,须待霜降后。”这种将民间智慧、文人修养与个人创造力熔于一炉的实践,让中国花鸟画在20世纪焕发出前所未有的生机。

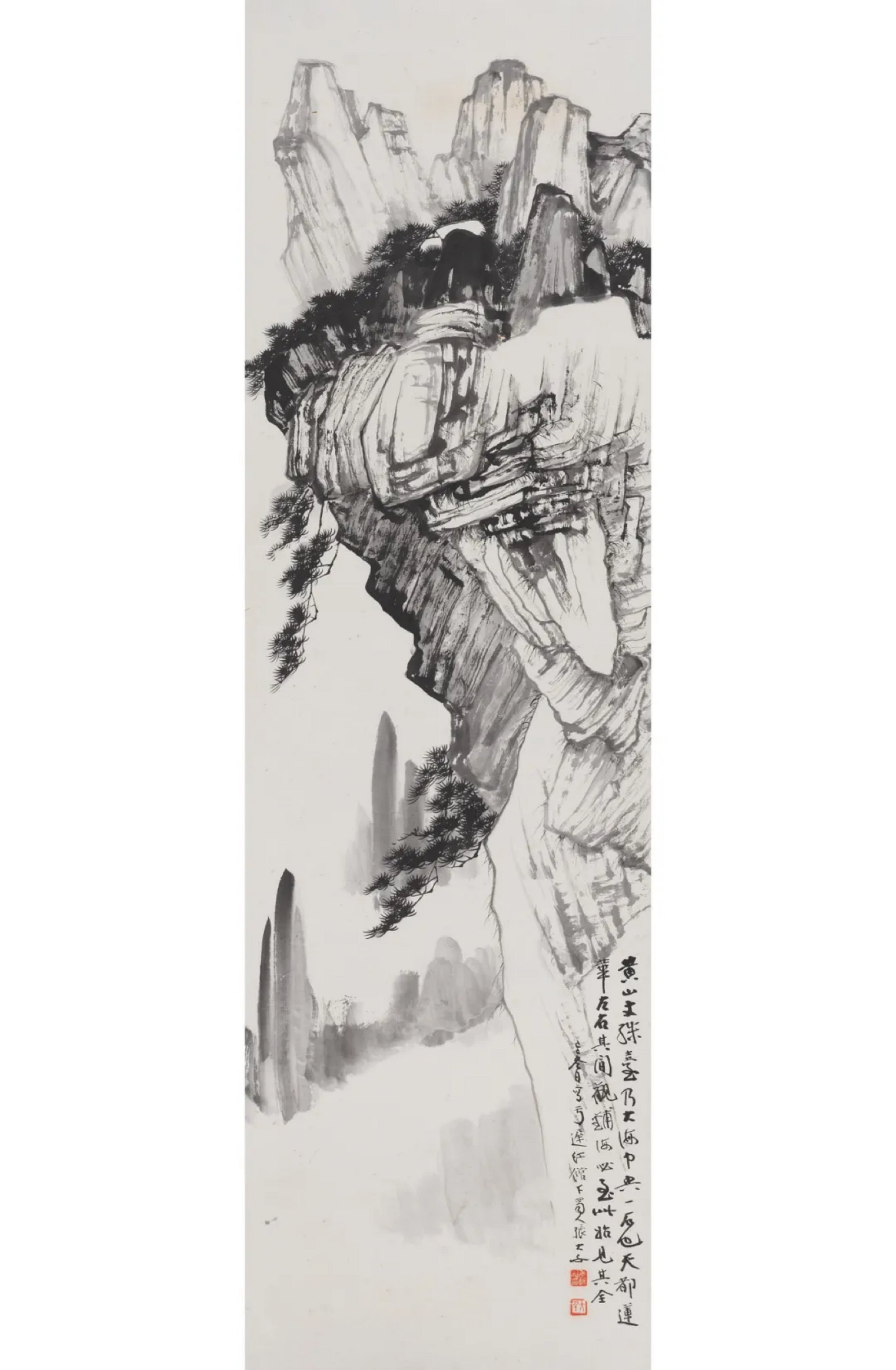

张大千(1899—1983)

《黄山文殊台》

水墨纸本 立轴 1929年作

钤印:季蝯私印、大千

款识:黄山文殊台乃大海中央一石也。天都、莲花左右其间,观铺海必至此始见其全。己巳冬日于迟红馆下,蜀人张大千。

说明:此作品附北京荣宝拍卖证书。

117×34cm 约3.5平尺

张大千《黄山文殊台》,以水墨绘黄山奇景。笔力遒劲,勾勒山石轮廓,皴擦出岩石纹理与层次,松枝苍劲穿插其间。构图奇崛,留白营造出云海空蒙之境,生动呈现黄山“奇、险、秀”神韵。题字记述游历感悟,融山水写实与文人意趣,传递对自然的敬畏与对黄山胜景的独特诠释,深刻展现传统山水笔墨魅力。

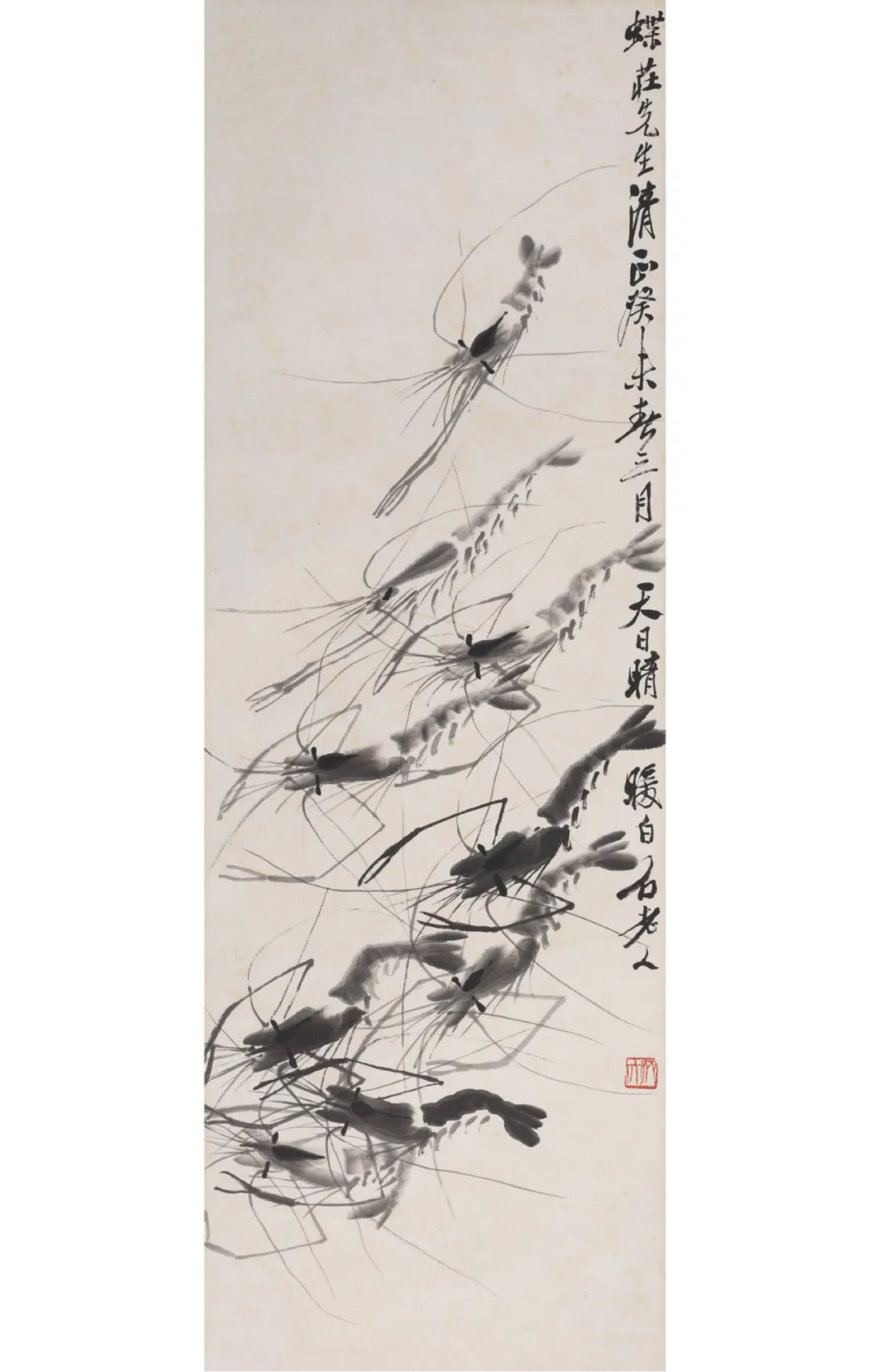

齐白石(1864—1957)

《游虾》

水墨纸本 立轴 1943年作

钤印:齐大

款识:蝶庄先生清正。癸未春三月天日晴暖,白石老人。

出版:《荣宝雅集·近现代书画名家珍赏》P14,荣宝斋出版社,2025年1月。

说明:此作品附北京荣宝拍卖证书。

99×33cm 约2.9平尺

齐白石这幅《游虾》,尽显大师妙笔。以水墨绘虾,浓淡交错间,虾的透明质感与灵动姿态毕现。虾须虾钳线条劲挺,似有弹性,仿佛正穿梭游动。布局疏密得当,借留白营造出池水空灵感,将虾的活泼自在、生机盎然表现得淋漓尽致,充分体现“妙在似与不似之间”的艺术哲思,是其画虾经典之作,是耄耋老者对生命最纯真的咏叹。那些游走在空白宣纸上的墨虾,早已超越水族本身,成为中国人精神世界里的文化符号——既有农耕文明对自然的敬畏,又有文人墨客的笔意风流,更饱含生命晚晴的从容笑意。正如老人自题:“余之画虾,未画而水意自在。”这种以简驭繁、以虚写实的至高境界,让水墨艺术在20世纪焕发出跨越时空的永恒魅力。

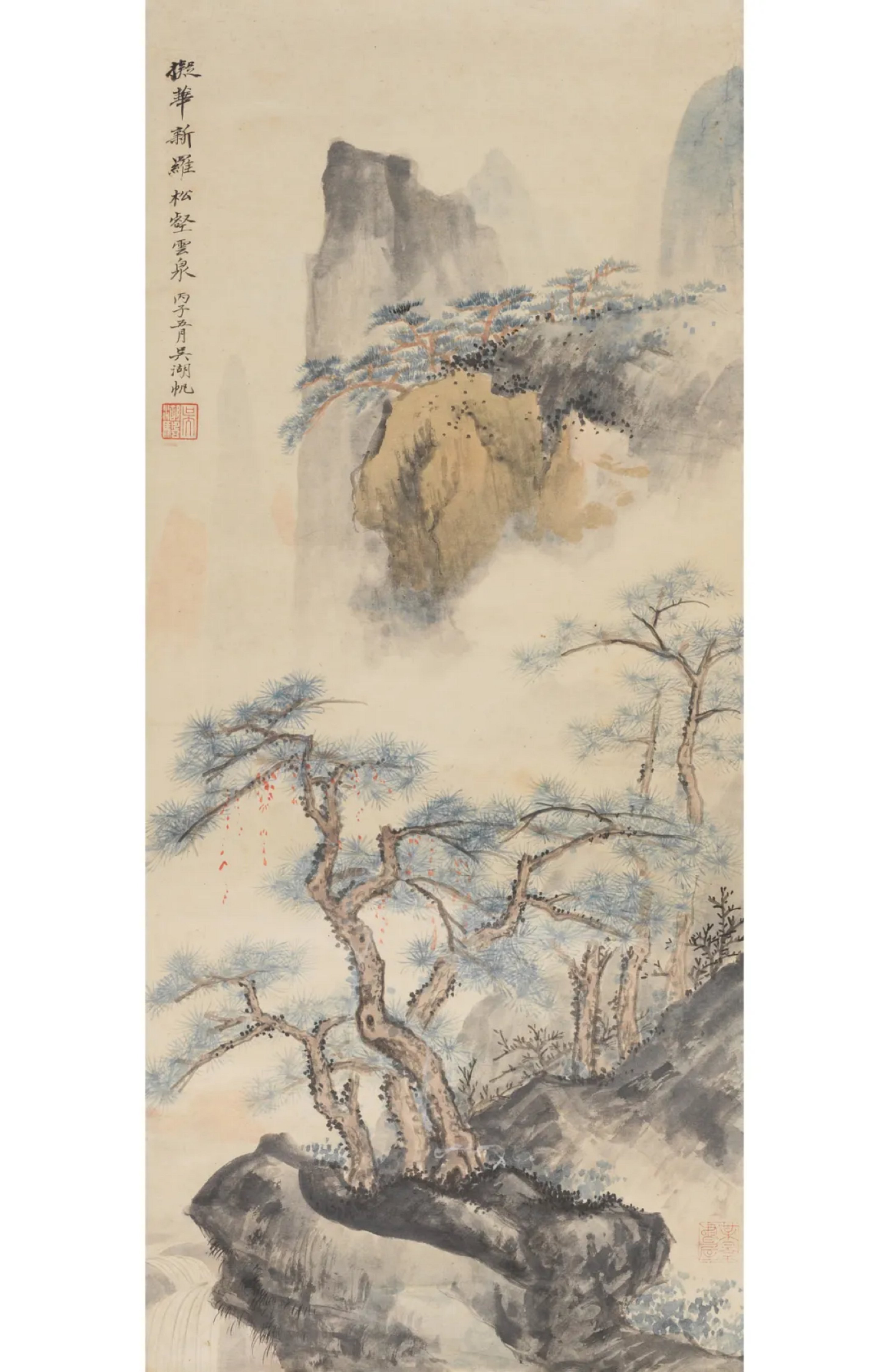

吴湖帆(1894—1968)

《松壑云泉》

设色纸本 立轴 1936年作

钤印:吴湖帆、梅景书屋

款识:拟华新罗松壑云泉。丙子五月,吴湖帆。

说明:

1.程天任题签条。程天任,新中国成立前曾任国民党国防总部秘书,1949年12月随国民党军队到台湾,从事地摊买卖、漫画出版、建筑营造等。在台湾期间,因对国民党当局的不满,他于1972年4月赴美国,从事餐饮业,后于1989年去了加拿大,并在加拿大退休。于2001年8月归国并定居苏州。

2.此作品附北京荣宝拍卖证书。

79×35cm 约2.4平尺

吴湖帆《松壑云泉》,布局精巧,以奇制胜。近景坡石错落,松枝挺秀;中景云雾缭绕,山峦隐现;远景高峰巍峨。笔墨融宋元遗韵,松针攒聚显苍劲,山石皴法见秀逸,色墨交融,营造出清逸悠远的意境,尽显传统山水之美与画家深厚功底。

他的仿古山水,是传统中国画在现代化转型中的“文艺复兴”。那些看似复古的画面里,跳动着20世纪艺术家的创新脉搏——他以博物馆式的宏观视野重组艺术史基因,用科学家的精确态度解构古典笔墨,最终在“摹古”中实现了“开今”的超越。正如其斋号“梅景书屋”寓意“梅花香自苦寒来”,这种在传统深井中掘出活水的实践,为当代中国画的发展提供了弥足珍贵的范式。

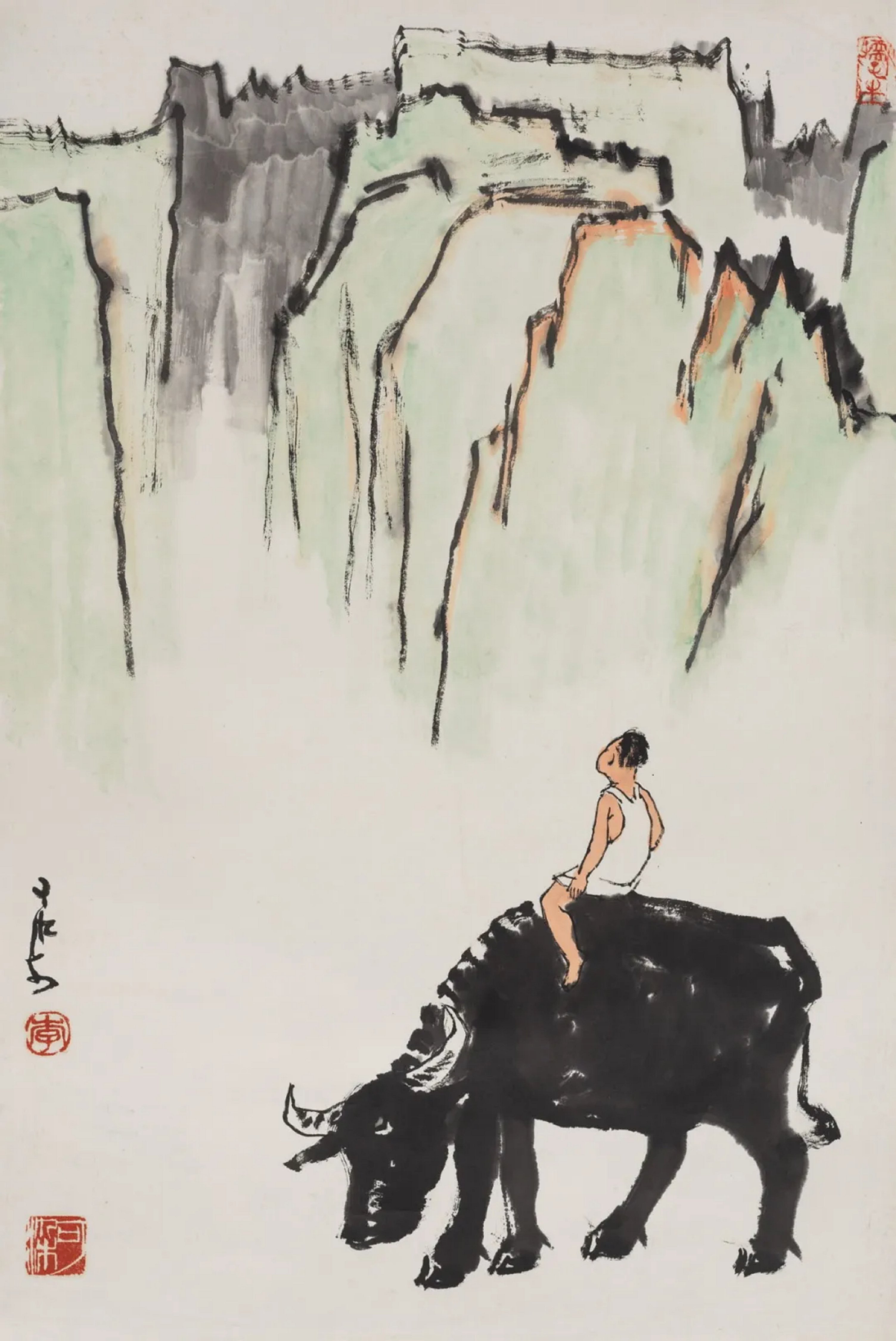

李可染(1907-1989)

《看山图》

设色纸本 镜心

钤印:李、可染、孺子牛

款识:可染。

出版:

1.《传承·名家递藏中国书画》,页144-145,保利艺术博物馆,2012年11月。

2.《雄关漫道·苍山如海·李派山水精品》,保利艺术博物馆,2012年。

展览:

1.“传承·名家递藏中国书画”,保利艺术博物馆,2012年11月。

2.“雄关漫道苍山如海·李派山水精品展”,保利艺术博物馆,2012年11月。

说明:

1.此作品为李可染家属旧藏。

2.此作品附北京荣宝拍卖证书。

69×46cm 约2.8平尺

李可染《看山图》,以简洁笔墨绘就悠远意境。黑牛憨实,牧童静望,背景山峦以大块水墨铺陈,墨色层次间显雄浑。画面简而不单,留白处藏无尽遐想,将童趣与山水交融,传递出对自然的敬畏与对宁静生活的向往,充分体现出李可染“以少胜多、以简驭繁”的艺术功力,是其“牧牛图”题材与山水意境结合的经典之作,观之让人心归质朴,沉醉于田园山水的静谧。

李可染(1907-1989)

《纳凉图》

设色纸本 镜心 1962年作

钤印:可染、陈言务去、延年

款识:纳凉图。可染作于从化温泉,一九六二年。

出版:

1.《中国近现代书画十二大名家精品集(二)》P264,保利艺术博物馆,2011年。

2.《雄关漫道苍山如海·李派山水精品》,保利艺术博物馆,2012年。

3.《可贵者胆·笔相墨韵李可染画院邀请展2012》P29-30,保利艺术博物馆,2012年。

展览:“可贵者胆·笔相墨韵李可染画院邀请展2012”,保利艺术博物馆,2012年11月。

说明:

1.此作品附《二十世纪美术档案》入编证书。

2.此作品附北京荣宝拍卖证书。

69×48cm 约2.9平尺

李可染《纳凉图》作于1962年,是其创作整合升华期。这一年,李可染率中央美术学院山水画科的学生赴桂林、从化等地写生。也是在这次写生之后,李可染先生山水画佳作频生,仅以61、62、63前后三年间考证,即可见《杏花春雨江南》《人在万点梅花中》《鲁迅故乡绍兴城》《万山夕照》《漓江》《榕湖夕照》《谐趣园》《苍岩白练图》等一大批佳作问世。而李可染最著名的《万山红遍》创作于1964年,仅晚于此幅作品两年。这样一大批分量极重的巨制和代表性作品的涌现,很好地证明了《纳凉图》不同一般的意义和高精品质。

如果说雄奇宏伟的名山大川是构筑起祖国壮丽山河的脊梁,那么恬静幽丽的古迹田园就是镶嵌在这宽厚脊梁之上颗颗璀璨的明珠。“脊梁”与“明珠”的交相辉映,架构出祖国山河和李可染山水艺术的完整体貌。可染先生笔下的壮美山河让人惊叹与震撼,李可染描绘的幽静园林更会使人心迷和陶醉。此幅《纳凉图》就是李可染先生十分稀有的园林即景。

在此件作品中,可染先生在其代表性的逆光山水的表现中,在其积墨画法的典型风格外,更创造性地展现了墨的绚丽与色的素雅,并使其在完全离隙状态中构成山水画之新境界。先生在这件作品中,对于墨之浓、淡、干、湿的完美把握与精熟驾驭,展示了黑、白、灰所能展现出的千般变化与万种风情,加之以单一秀色的些许调和与小范围的局部点染,更凭添了鲜明主题下、光影交错中的幽逸与清丽。这种主体以墨渲染,而在局部又以纯一颜色写画的墨色分离的山水画之新境与奇趣,是可染先生在白石老人创造的红花墨叶花鸟画风貌基础上,在中国传统山水画领域的继承、延伸、发展和创造。在李可染先生一生的山水画作品中,具有着如此鲜明、奇丽和独特品貌的作品是十分罕见的。

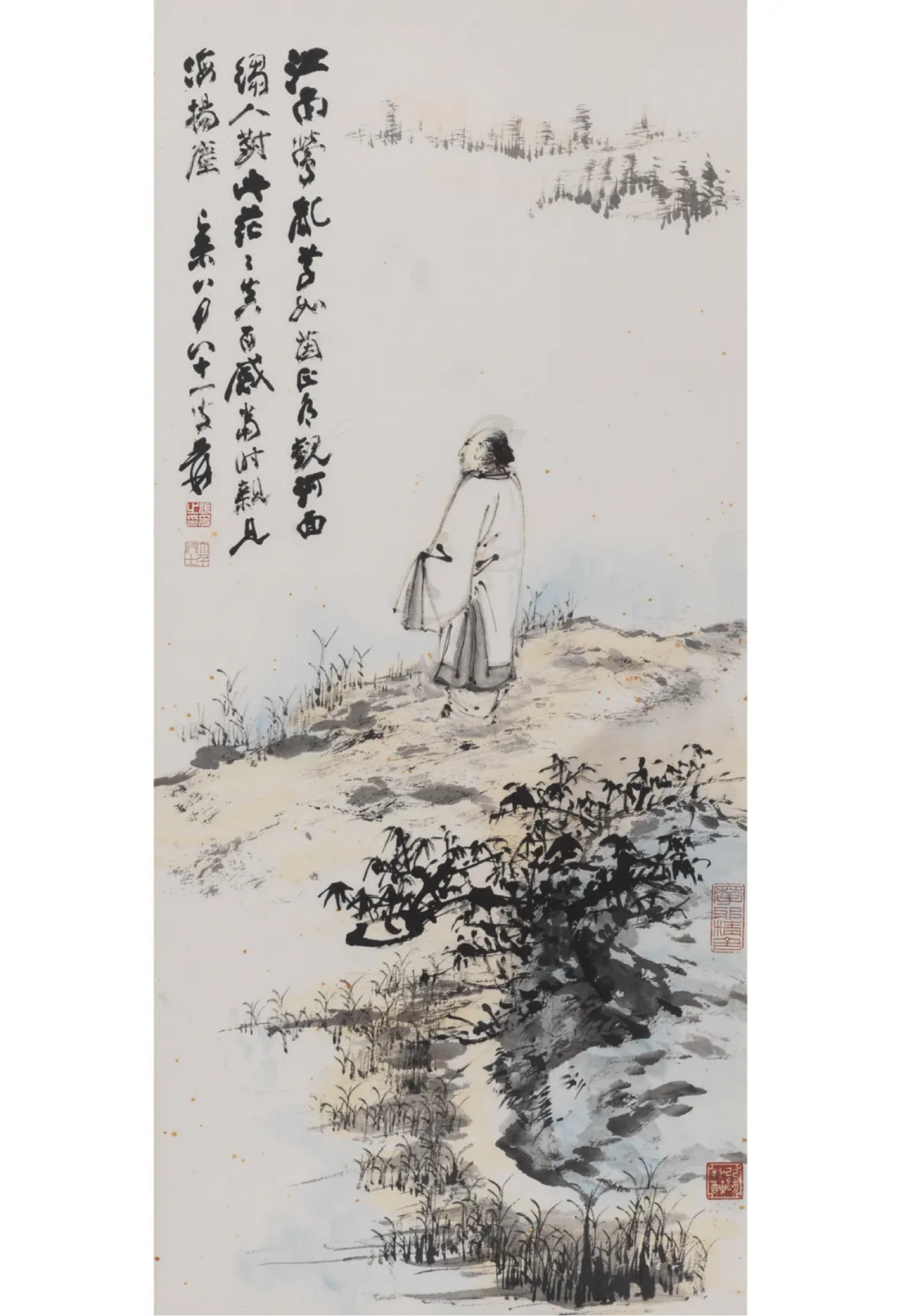

张大千(1899—1983)

《江南莺乱草如茵》

设色纸本 镜心 1979年作

钤印:张爰之印、大千居士、摩耶精舍、己亥己巳戊寅辛酉

款识:江南莺乱草如茵,正有观河面皱人。对此茫茫真百感,当时亲见海扬尘。己未八月八十一叟爰。

出版:

1.《二十世纪美术作品档案·大师合卷1》。

2.《迈上新时代绘画创作高峰·人美大红袍出版30周年作品集(近现代卷)》P60,人民美术出版社。

说明:

1.此作品即将出版于《张大千全集》。

2.此作品附北京荣宝拍卖证书。

105×47.5cm 约4.4平尺

张大千此幅《江南莺乱草如茵》,绘江南景致,笔意灵动。人物独立坡岸,望水思远,草树、江天以水墨晕染,虚实相生。题诗“江南莺草乱如茵,正有观河面皱人。对此茫茫真百感,当时亲见海扬尘”,诗画相融,寄寓对时光、世事的慨叹。笔墨承传统又具个人风神,将江南意韵与哲思凝于尺幅,展现了文人画诗、书、画一体的精妙,让观者在山水间触摸历史与人生的苍茫。

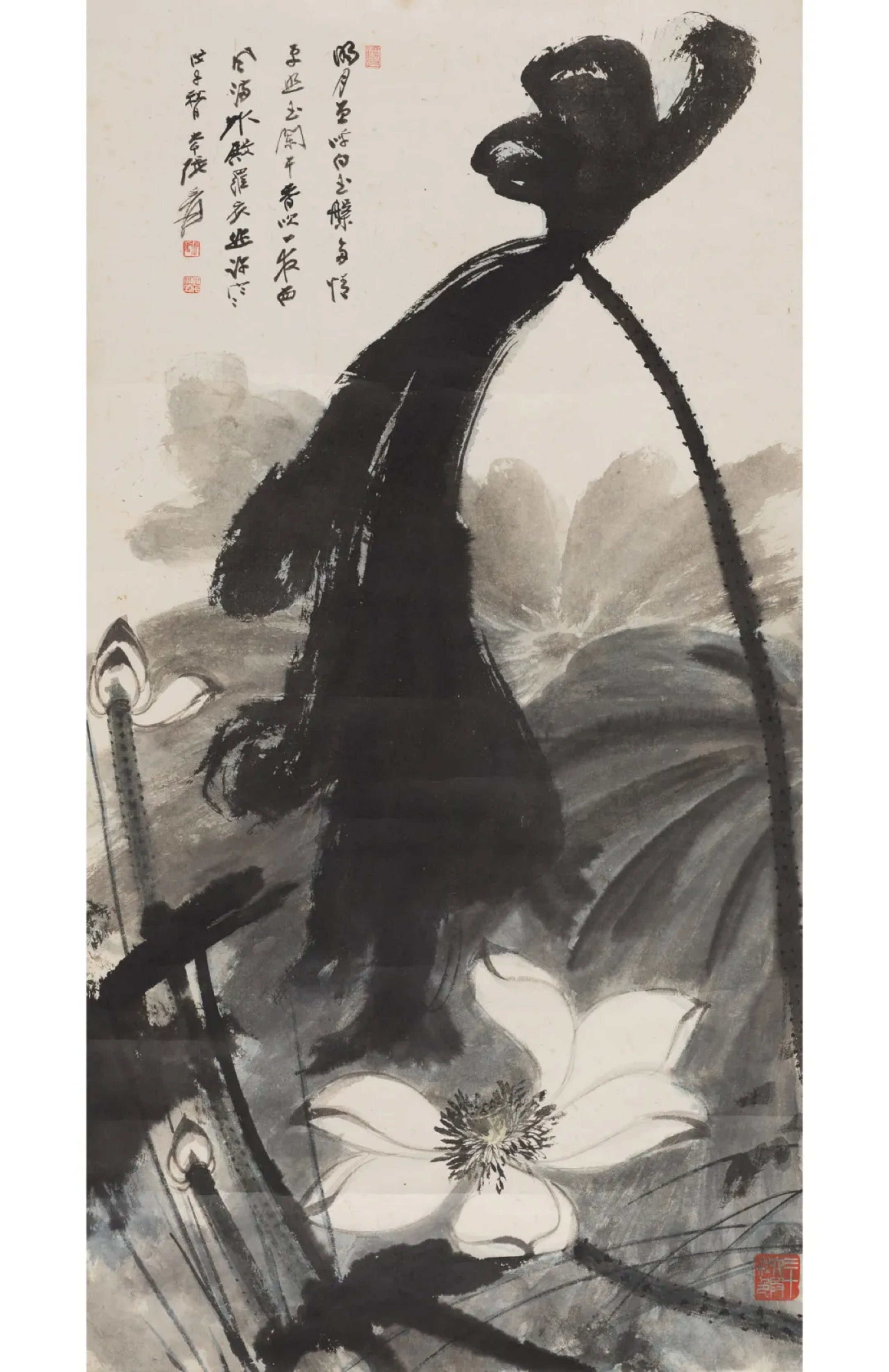

张大千(1899—1983)

《菡萏图》

设色纸本 镜心 1948年作

钤印:张爰、大千大利、法匠、三十六陂秋色

款识:明月曾呼白玉盘,多情更照玉阑干。香吹一夜西风满,水殿罗衣作许寒。戊子秋月,大千张爰。

出版:《华侨日报》,第四张第一页,1949年2月19日。

展览:“张大千画展”,香港大酒店,1948年。

说明:此作品附北京荣宝拍卖证书。

尺寸:105×55cm 约5.1平尺

张大千《菡萏图》1949年2月23日,著名爱国民主人士何香凝专程赶赴香港九龙亚皆老街,拜访寓居于此的张大千,郑重向其求画,作为北上筹备政协会议送给毛主席的礼物。大千同毛主席素昧平生,但对这位中共领导人极为敬重景仰,3天后就将自己凝神构思的一幅《荷花图》交予何香凝。后来,何氏把作品转赠给了毛主席。毛主席收到后欣喜不已,委托何先生向大千代致谢意与问候,并将其挂于书房内时时欣赏。

无独有偶,早在何香凝求画张氏的四天前,筹备已久的“张大千画展”便在香港大酒店天台花园隆重开幕,共展有六十余幅大千的近期画作,其中一幅《白莲》,生机盎然、风神独具,与赠送他人之《荷花图》,构图、技法、设色、神韵都极为相似:二者同以水墨挥洒荷叶、细笔勾勒荷花;荷叶舒卷自如、浓淡相间,白莲含苞待放或初绽芳华;用笔刚柔相济、纵横洒脱,用墨浓淡有韵、疏密有致,整体凸显出艺术家精湛深厚、苍浑渊穆的艺术风格。

创作间隔仅半年的两幅墨荷图,可谓大千同一时期的双骄之作,或可推测转赠毛主席的《荷花图》即以画展中的《白莲》为蓝本,两者可谓交相辉映、相得益彰。七十余年后,赠予毛主席的《荷花图》尚保存于中南海毛主席故居,而另一幅展览的《白莲》则在此次春拍中亮相,殊为难得!

吴昌硕(1844—1927)

《枇杷》

设色绫本 立轴 1914年作

钤印:吴俊之印、吴昌石、吴

款识:高枝实累累,山雨打欲坠。何时白玉堂,翠盘荐金果。顷有碑贾携来浓拓汉石门颂,读之爱不释手,议直未成,其复出李晴江画枇杷一帧,皆以墨汁写果双钩作叶,予无此大胆,仍以设色成之即此,见古人之不可及也。竹内先生教我为幸,甲寅夏吴昌硕记。

题盒:吴昌硕,枇杷。

签条:吴昌硕画庐橘。竹内先生清品,李志方敬赠。

说明:

1.上款人竹内栖凤(1864-1942),日本画家,京都现代画坛的领导者,发展了格调清新的写生风格。与当时日本最著名的日本画画家与横山大观齐名,与国内画家吴昌硕、王一亭等交流颇多。也是日本推介吴昌硕艺术的主要发起人之一。

2.题签人李志方(1865-1941),浙江宁波人,王震在三井公司任总买办之际,李为其副手;李任职三菱公司总买办时,王为其副手,二人交谊甚笃。

3.此作品附北京荣宝拍卖证书。

130×41cm 约4.7平尺

吴昌硕这幅《枇杷》,吴昌硕“不薄今人爱古人”,尤为敬重李晴江(李方膺),常在其画跋中涉及。枇杷又叫金丸、卢橘、琵琶果,因为枇杷金黄色的果实呈球形,可以滚来滚去,因为具有财源滚滚的寓意,又名黄金果。他的《枇杷》,是19世纪末中国画转型的里程碑式实践。那些铁铸般的石头与晶莹的枇杷,既构成视觉上的刚柔对话,更象征着传统文人在时代剧变中的文化选择——以金石般的坚韧守护文明果实,又在市民审美浪潮中完成艺术语言的革新。正如其诗所云:“墨池点破秋冥冥,苦铁画气不画形。”这种将书法、篆刻、诗文融为一体的“通感”艺术,让花鸟画超越了物象本身,成为文人精神的永恒雕塑。

李苦禅 (1899-1983)

《鹭鸶图》

水墨纸本 立轴 1959年作

钤印:苦禅、李英。

款识:一九五九年夏月。苦禅。饮夻兄出佳纸,奈不称意。

出版:

1.Den Befriade Penseln,P133,Lars Berglund,斯德哥尔摩,瑞典,1985年。

2.Masters from China(《来自中国的大师》展览图录)P127,Liljevalchs konsthall,斯德哥尔摩,瑞典,1989年。

3.Arts of Asia(《亚洲艺术》)P76,香港,1994年7-8月。

展览:Masters from China:20th Century Painting and Calligraphy in Tradition(来自中国的大师:20世纪传统书画),Liljevalchs konsthall,1989年6月16日-8月20日,斯德哥尔摩,瑞典。

说明:

1.此幅作品在1980年代作为中国水墨画的代表作之一在瑞典斯德哥尔摩展出,对于在海外推广中国现代绘画,提高中国的国际外交形象起到重要作用。

2.此作品附北京荣宝拍卖证书。

144×77cm 约10平尺

李苦禅这幅《鹭鸶图》在1980年代作为中国水墨画的代表作之一在瑞典斯德哥尔摩展出,对于在海外推广中国现代绘画,提高中国的国际外交形象起到重要作用。此作以水墨绘就。鹭鸶以浓淡墨色勾勒,身姿挺拔,竹、荷、草点缀,营造出清寂的自然氛围。用笔豪放,墨韵生动,将鹭鸶的神韵与水墨写意之美融合,借简洁构图传递出悠远意境,突出表现了传统大写意花鸟画的独特魅力,是画家对自然生灵与水墨语言的精妙诠释。

吴冠中(1919-2010)

《神龟》

设色纸本 镜框 1977年作

钤印:吴冠中印

款识:虚谷是师。荼临,七七。

出版:

1.《吴冠中鉴定特集》P110,翰墨轩,1991年1月。

2.《吴冠中作品收藏集·Ⅱ》P21,人民美术出版社,2003年10月。

3.《吴冠中全集·Ⅴ》P60,湖南美术出版社,2007年8月。

说明:此作品附北京荣宝拍卖证书。

44.5×48cm 约1.9平尺

吴冠中《神龟》,以水墨绘龟戏之趣。神龟踞于草石间,形态憨拙却藏灵动,水墨晕染出龟甲纹理与周围草石层次。画面简逸,以少胜多,借传统水墨语言传自然生趣,既见东方笔墨韵味,又含现代艺术的简约提炼,展现画家对平凡生命与自然意趣的独特观照,是其探索中西融合的生动小品。

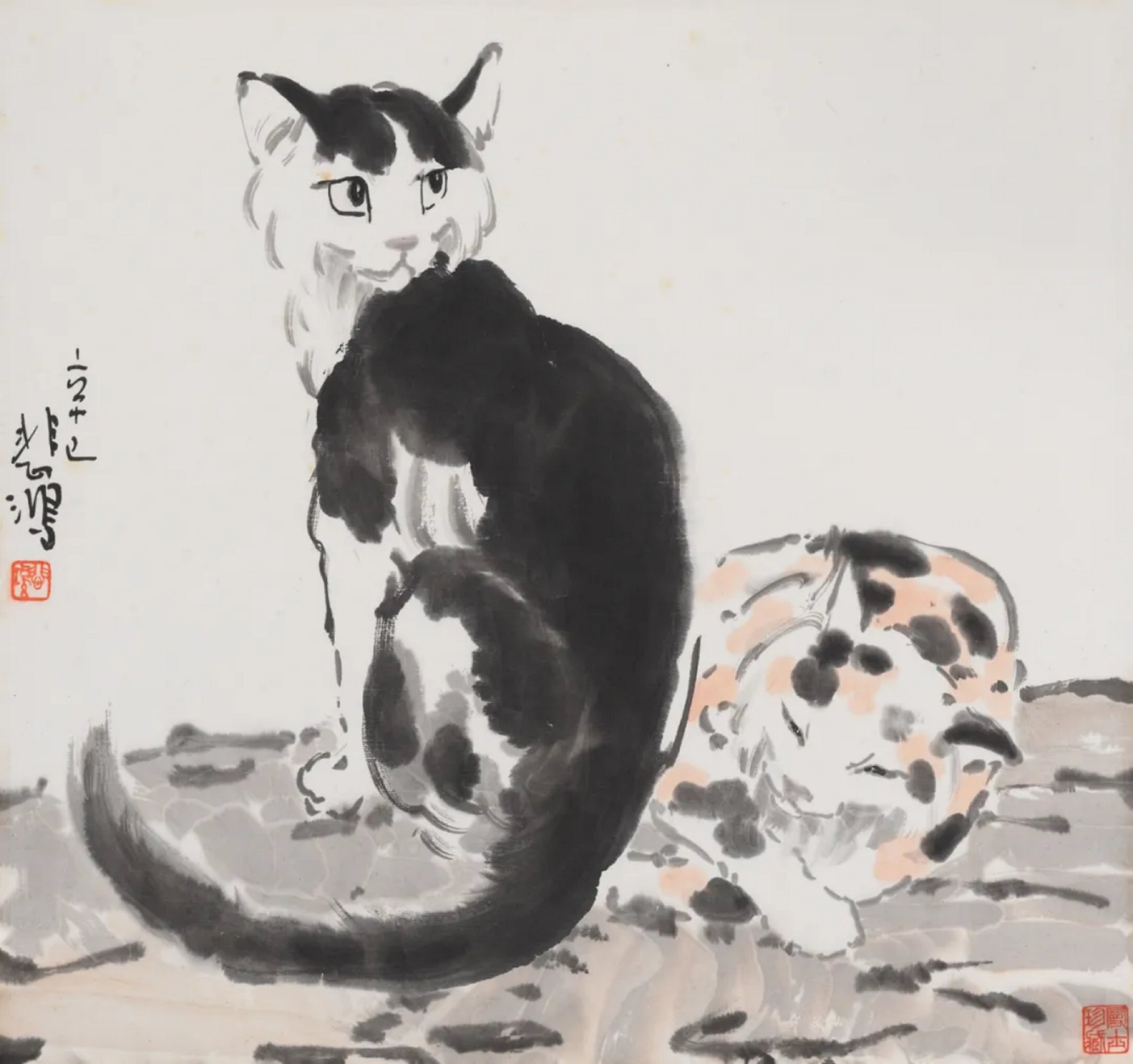

徐悲鸿(1895—1953)

《双猫》

设色纸本 镜心 1941年作

钤印:悲鸿

鉴藏印:曼士珍藏

款识:辛巳,悲鸿。

说明:

1.黄曼士(1890-1963年),名琮,1890年8月28日在福建福州市状元埕出生,祖籍福建南安,英国殖民政府委为华人参事局委员,又任佛教总会董事、南洋学会会员。

2.此作品附北京荣宝拍卖证书。

33×35cm约1.0平尺

徐悲鸿这幅《双猫》,以简洁笔墨绘就生动场景。两只猫形态各异,一只警觉回望,一只慵懒休憩,精准捕捉瞬间神态。画家融合中西技法,以写意笔法勾勒轮廓,借墨色浓淡展现猫的毛发质感,既具传统笔墨意趣,又含西画写实功底,生动传递出猫的娇敏机灵,体现生活情趣与艺术功力。

通过“曼士珍藏”这方收藏印可得知,是幅《双猫图》是黄曼士所珍藏徐氏双猫精品。徐悲鸿与黄曼士(1907—1988)的交往,是20世纪中国艺术国际化的一个缩影。这段关系证明:伟大的艺术创作既需要天才的画笔,也离不开有眼光的赞助支持。正如徐悲鸿在赠画上的题跋:“曼士兄知我画,亦知我心。”这种建立在相互尊重基础上的艺术共生关系,比任何合同契约都更持久珍贵。如今,当我们在新加坡美术馆欣赏那些诞生于江夏堂的杰作时,看到的不仅是徐悲鸿的笔墨,更是一段跨越地域与文化的美学知音传奇。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。