编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

6月25日,由中国艺术研究院、中国国家画院、河南省文学艺术界联合会、周口师范学院、天津美术馆主办,周口师范学院美术学院承办的国家艺术基金2025年度传播交流推广资助项目“文脉守望:书法作品巡展”在天津美术馆举办。

部分嘉宾合影

张伯驹(1898—1982),字丛碧,河南项城人。爱国民主人士,诗词学家、收藏鉴赏家、京剧艺术家、书画家。作为著名的书画鉴定大师和收藏家,张伯驹被启功誉为“天下民间收藏第一人”,其艺术造诣与收藏成就对研习中国书画的后辈影响深远。在民族存亡之际,张伯驹以非凡的远见抢救保护了大量珍贵书画作品,使这些艺术瑰宝免于流散海外,为中华文化遗产的传承作出了不可磨灭的贡献。“予所收蓄,不必终予身为予有,但使永存吾土,世传有绪”是张伯驹一生的追求,中华人民共和国成立后,他将毕生珍藏的绝大多数作品无偿捐赠给国家,让国之瑰宝回归公众视野,这种化私为公的崇高精神值得称颂。

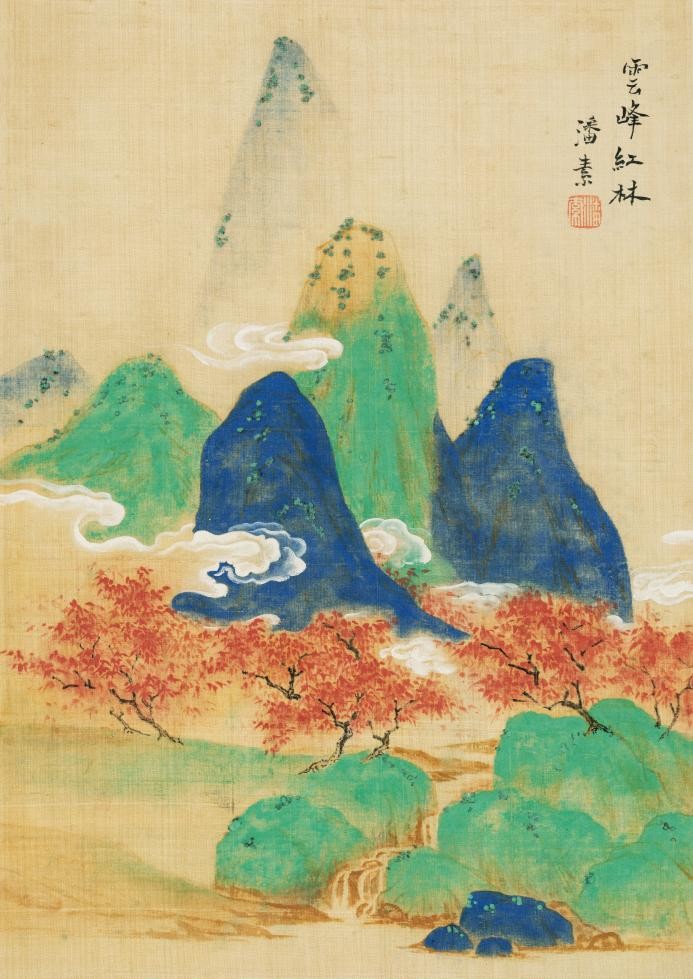

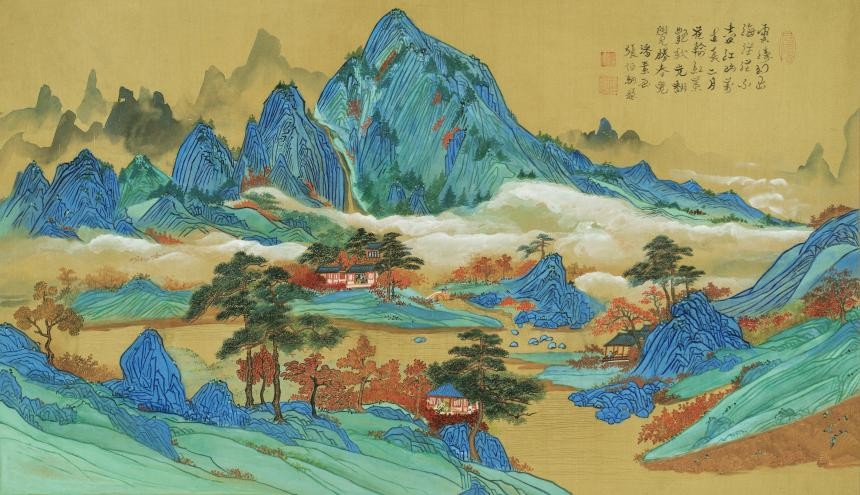

张伯驹不仅是收藏家,亦是书画大家。在书法方面,张伯驹早期学王羲之《十七帖》,书风圆劲挺秀、古朴苍劲。及至1941年获蔡襄《自书诗帖》,张伯驹书风为之一变,晚年虽患眼疾仍笔耕不辍,所创“鸟羽体”如春蚕吐丝、飞鸟翔空,达到“人书俱老”之境。同时,作为中国书法艺术的重要推动者,张伯驹早在1956年就发起成立北京中国书法研究社,这一开创性工作为中国书法家协会的成立奠定了基础——1978年中国书法研究会成立时他任副会长,1980年中国书法家协会正式成立时更被推举为名誉理事。在绘画方面,张伯驹多以梅兰竹菊“四君子”为题材,画作风格简洁淡逸,雅致高古,自具独特风貌。他常与同时代书画名家联合创作,其中与夫人潘素形成“潘画张题”的独特创作模式。潘素青绿山水得真迹亲授,画风雄浑大气,堪称近代女画家翘楚。张伯驹的夫人潘素,也是一位出色的画家。潘素嫁给张伯驹后,在其指导下学习绘画,得到了诸多名家的指点,加之她天资聪颖,且家中藏有众多名家真迹可供临摹,其绘画风格雄浑大气,并形成了独特的仿古青绿山水面貌。

展览现场

中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣在前言中写道,此次以“文脉守望”为题的展览意义重大,“这场跨越时空的对话,既是对先生毕生志业的仰望,亦是对中华文明薪火相传的庄严礼赞。今日之展,非独怀旧,亦为启新。当代书家以铁腕银钩重绎先生诗魂词心,这不仅是书法技艺的展示,更是一场连接古今的盛宴,让今人在墨韵中感受先生的家国情怀,在词句间汲取文化自信的力量。”

在画家、文化学者荣宏君看来,本次展览具有深远的文化意义,它不仅展现了张伯驹、潘素伉俪的艺术成就,更生动诠释了中华优秀传统文化与现代社会的传承关系本次展览创新性地将张伯驹夫妇的书画作品与中国书法家协会80余位书法家抄录的张伯驹诗词作品并置展示,形成了传统与现代的对话,为观众特别是艺术院校学生提供了难得的学习机会。

张伯驹与天津渊源颇深。20世纪初期,天津作为九河下梢的繁华商埠,既是开放的前沿都市,又是多元文化的交汇之地。张伯驹从小在天津长大并接受教育,后也常常回到天津,与津门诗词界、书画界、收藏界、戏曲界的朋友聚会谈艺。潘素作为艺术家也与天津有着广泛交集,并留下了许多珍贵的文化交往轶事。

展览现场

天津美术馆馆长马驰表示,此次展览展出的文献资料,不仅生动再现了两位先生的艺术人生,更从独特视角折射出20世纪初期天津的文化风貌。这些珍贵史料既弥补了天津近代文化研究中的细节缺失,也为城市历史记忆提供了新的解读维度。值得一提的是,本次展览由多个机构联合举办,这种跨地域、跨机构的合作模式本身就是一个创新。期待通过这次展览,让公众更全面地认识张伯驹、潘素的艺术成就,重温天津往昔的文化荣光,同时为新时代天津文化建设注入新的灵感与活力。

张伯驹是河南项城人,不仅是我国著名的收藏家、书画鉴定大师,更是中原文化的杰出代表。为纪念这位文化大家,项城对其故居、文物做了进行保护,开辟建设了了“张伯驹公园”,并在其内修建了张伯驹纪念馆。同时,周口师范学院专门设立“张伯驹研究中心”,以打造张伯驹研究平台为己任,在学术研究、书画收藏、宣传普及等方面开展了卓有成效的工作。

周口师范学院副院长刘奎立表示,作为扎根中原大地的高校,周口师范学院始终致力于传承和弘扬中原文化,包括伏羲文化、农耕文化等优秀传统文化。张伯驹的文化成就与河南本土息息相关,为弘扬他的爱国精神与文人风骨,周口师范学院希望以此次项目为契机,通过展览、学术研究等形式,深入挖掘张伯驹在绘画、书法、诗词、戏剧等领域的深厚造诣,并以他为纽带,激励学院学术研究创新,推动中原文化的传播与发展。

天津科技⼤学艺术设计学院副教授陈渊表示,此次展览集中展示了张伯驹、潘素夫妇捐献的书画作品、创作的书画艺术以及当代书法名家书写张伯驹诗词作品,。此次展览既让观众得以重温先贤风范,又通过体系化的展陈,全面呈现了张伯驹在书画鉴藏领域的卓越见解与独特艺术风格,同时也为我们提供了研究张氏艺术理论、书法思想的契机,更通过对过其收藏历程的系统梳理,展现了文人收藏家守护文明薪火的文化担当。

作为国家艺术基金2025年度传播交流推广资助项目,本次巡展以书法艺术为载体,构建起从故宫博物院典藏到院校研究的文化桥梁。展览通过三个维度展现中华文脉的当代延续:一是以张伯驹“予所收蓄,永存吾土”的典藏精神彰显文化守护者的使命担当;二是以当代80余位书法家重新诠释的诗词作品呈现传统艺术的创造性转化、创新性发展;三是以学术研讨、公共教育等配套活动搭建艺术对话平台。天津作为九河下梢的文化重镇,其深厚的历史积淀与创新活力为本次巡展提供了独特场域,此次展览不仅再现了张伯驹与津门的历史渊源,更以传统活化的创新实践,为新时代文艺发展提供了具有示范意义的天津样本。

据悉,展览将持续至7月4日。后续将在重庆、长春、上海、南京、西安和郑州等地陆续开展。

部分参展作品欣赏:

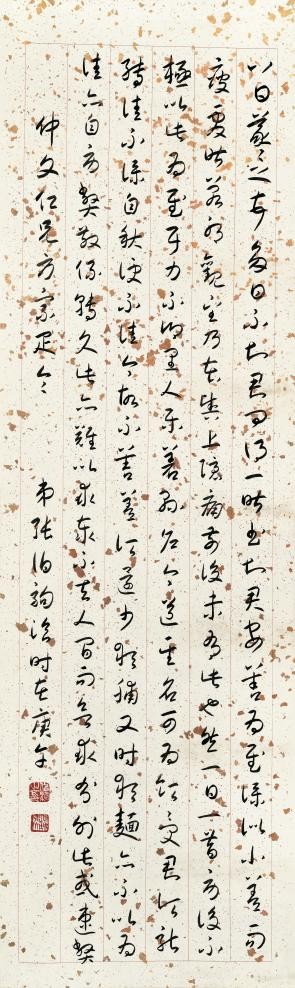

张伯驹 《临王羲之阁帖》 纸本行书 104cm×x31cm 1930年

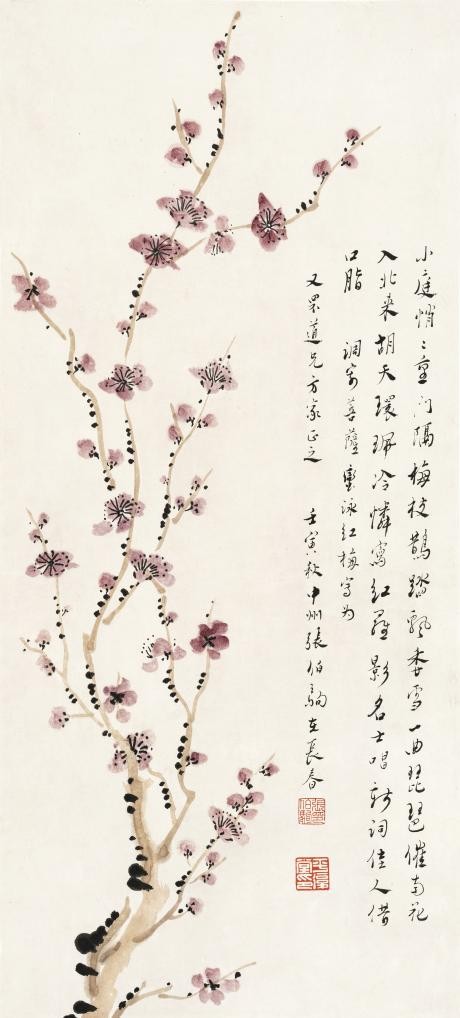

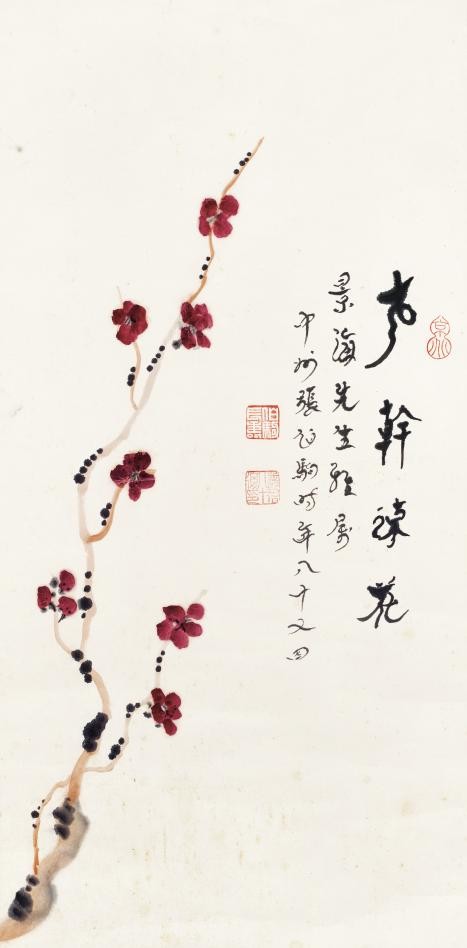

张伯驹 《红梅》 纸本设色 67cm×x34cm

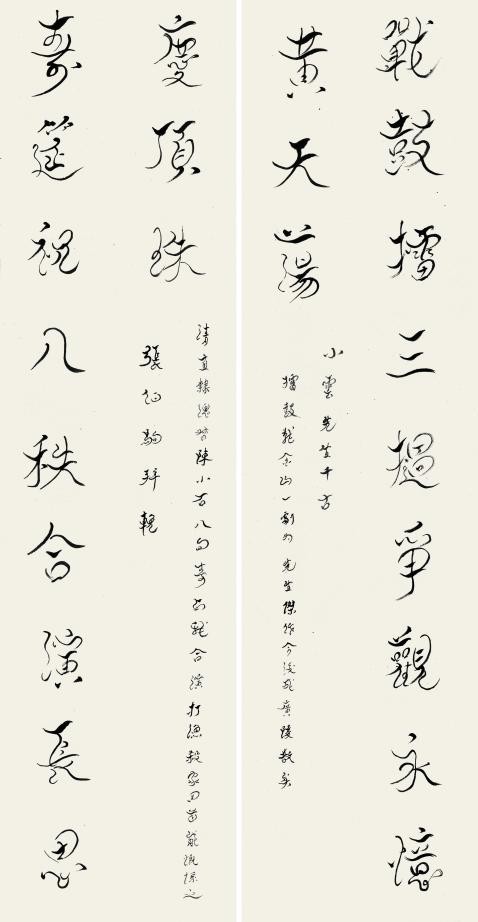

张伯驹 《战鼓寿筳十二言联》 纸本行书 138cm×x35cm×x2 1976年

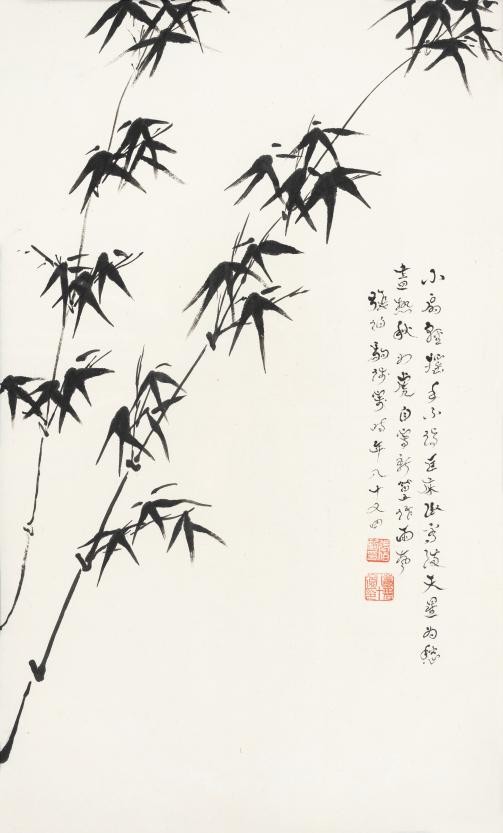

张伯驹 《墨竹图》 纸本墨笔 69cm×x41cm 1981年

张伯驹 《老干疏花》 纸本墨笔 67cm×x32.5cm 1981年

潘素 《云峰红林》 绢本设色 40cm×x28.5cm

潘素 《青山红松图》 绢本设色 46.6cm×80.2cm

责任编辑:王丽静

推荐关键字:天津美术馆 张伯驹 文脉守望——张伯驹潘素艺术文献研究暨书法作品巡展 潘素

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表雅昌艺术网的立场,也不代表雅昌艺术网的价值判断。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。