编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

白石老人所画人物画与一般人物画不同。他的人物画不类西画,亦不是客观的“誊写”,他的关注点在于人物的内心刻画,有的还具有“漫画”意味,有的富有浪漫主义色彩,含义深远。

白石老人在继承文人画传统精华的基础上,将其转化为平民百姓喜闻乐见的“风俗画”,开辟了一个平民化、世俗化的绘画天地。齐白石的人物画,既有传统士大夫文人画的神韵,又饱含着现代艺术的生机活力。他以一个农村子弟的质朴之心,突破传统的程式化桎梏,将画笔对准了芸芸众生的日常生活,在多年来形成的矩范与条框之中,注入了真情实感,把高古玄奥的画风拉回人间烟火,创造了独树一帜的艺术风格。

本季春拍,我们在大观夜场之中将呈现齐白石不同画科,不同年代的艺术创作。其中,饱含深情的《夕阳望子图》是白石老人罕见的以家庭“亲情”为主题的绘画创作,《柏寿》记录了齐白石与同乡张镇将军的交往岁月,《搔痒图》是齐白石将艺术与生活巧妙结合的典范,《铁拐李》则彰显了齐白石对传统文人画笔墨程式的继承与反叛。

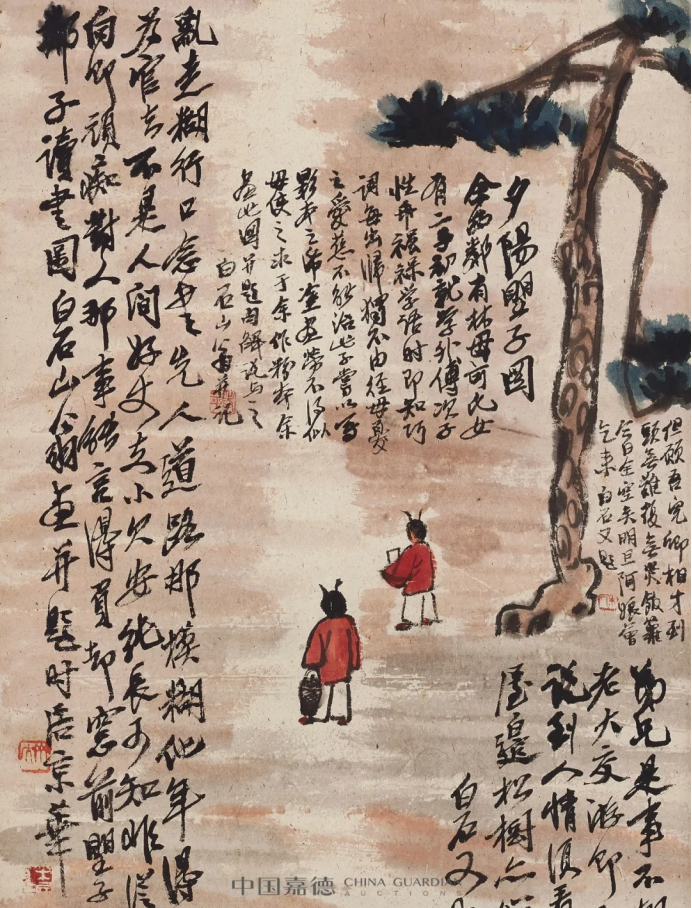

题识:

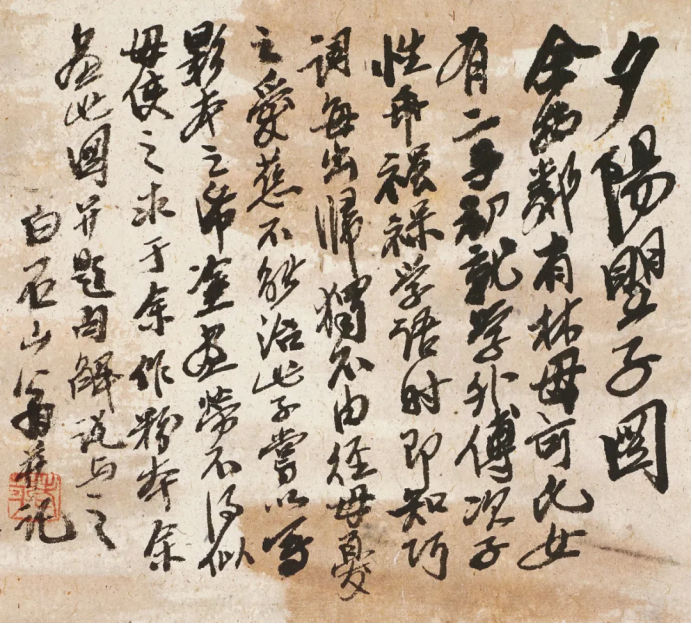

(一)夕阳望子图。余故邻有林母,可氏女,有二子,初就学外傅,次子性乖,襁褓学语时即知巧词,每出归,独不由径,母忧之,爱慈不能治。此子尝以写影本之纸涂画,劳不得似。母使之求于余作粉本,余画此图并题句,解说与之。白石山翁并记。

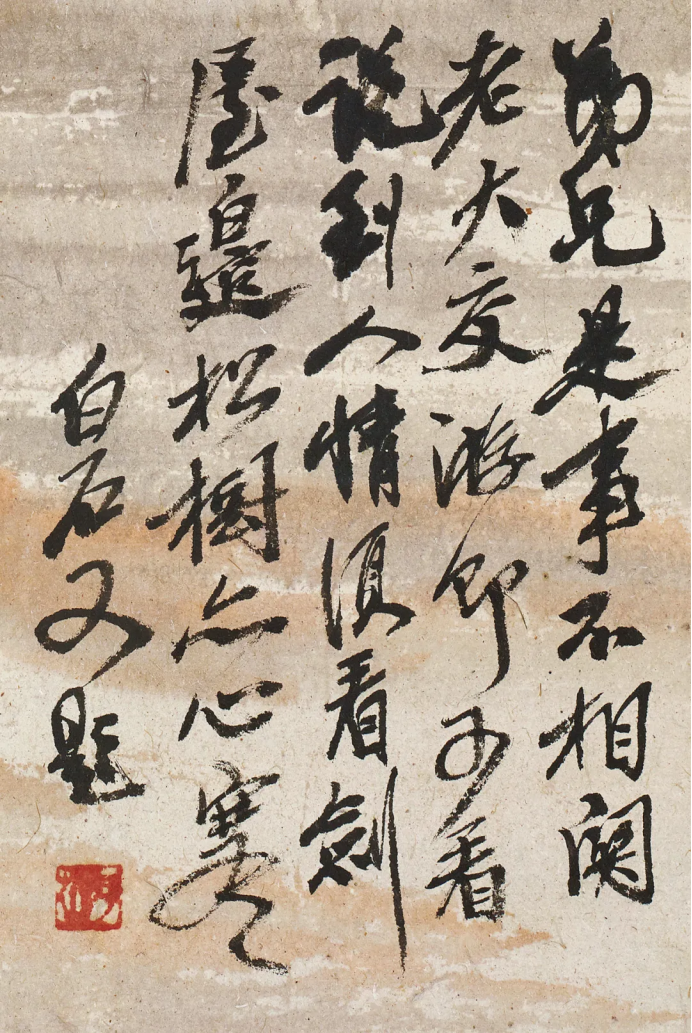

(二)弟兄是事不相关,老大交游即可看。说到人情须看剑,屋边松树亦心寒。白石又题。

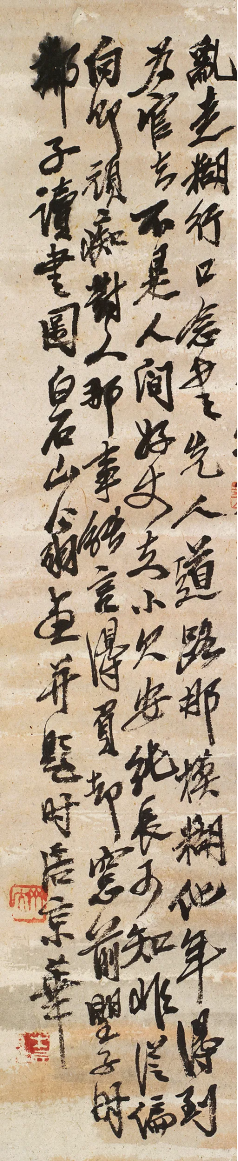

(三)乱走胡行口念书,先人道路那模糊。他年得到为官去,不是人间好丈夫。小欠安纯长可知,非从偏向即顽痴。对人那事能言得,负却窗前望子时。邻子读书图。白石山翁画并题,时居京华。

(四)但愿吾儿卿相才,到头无难复无灾。饭萝今日全空矣,明旦阿娘会乞来。白石又题。

钤印:老萍、齐大、木居士、阿芝、木人

出版:《嘉德二十年精品录·近当代书画卷一》,第384页,故宫出版社,2014年版。

来源:中国嘉德2012春季拍卖会,第686号拍品。

说明:

粗略翻阅齐白石的传世画作,明确以“送子”、“教子”等亲情关系为主题的山水画创作极为少见。在其“山居图”、“草堂图”等创作中,齐白石常将长者与儿童置于竹林、山居、小院等山水场景当中,他们或伴行、或游戏。在画面中,我们可以读出亲情的意味。但这类山水画本身有着明确的主题,比如隐逸、思乡、念友、晤旧等等,完全以“亲情”作为主题进行的山水画创作极为少见。

北京画院藏有齐白石1905年左右创作的《客章门自家稿》,这张小稿的内容非常明确,画的是母亲等待读书放学归家的小儿,齐白石在稿子上也详细注明了这一主题的画法。中国美术馆馆藏的一张《教子图》,则是齐白石相关主题的确实创作。这张创作于1935年的山水画是齐白石应门生罗祥止之请所作,彼时罗母仙逝,罗祥止追忆往事悲痛难止,遂请齐白石作《教子图》以纪母恩。白石感怀非常,遂作山水一轴,画水岸草堂中罗母教子之场景,并长题二绝句,诗中由罗氏母子念及自己的爷娘,思念而泣,有“因君图画更伤心”之语。

除此两幅外,齐白石的山水画中明确“教子”这一亲情关系的创作几乎难以一见。而本幅《夕阳望子图》便是极为稀见之例。

身上铃声慈母意

为今已作听铃翁

在传统家庭出生成长的齐白石,一直对亲情都非常重视。他的家族是个大家族,他有五个弟弟,兄弟感情很好,他享寿近百,一生育七子五女,子女又开枝散叶,瓜瓞绵绵。对于亲情的重视,也始终如一的贯穿在他的艺术创作中。

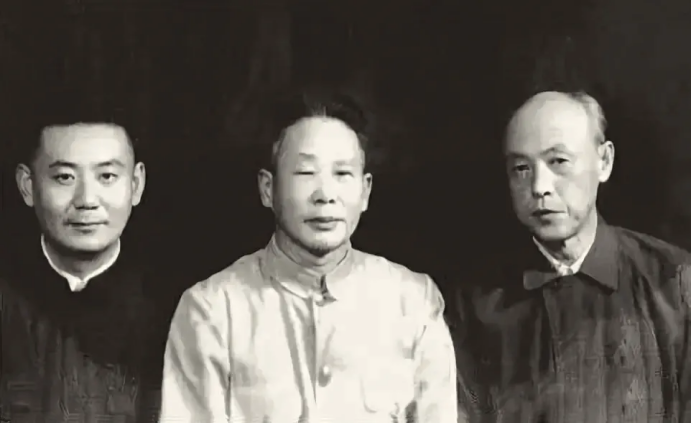

齐白石和家人

齐白石写过许多以亲情为主题的诗,他在给良迟、良已的诗中写到:“问道穷经岂存魔,读书何若口悬河。文章废却灯无味,不怪吾儿瞌睡多。谁家好事小郎郎,摘得桃花满地香。一对罗浮仙蛱蝶,寒梅开后别寻芳”,语句中充满了父亲对儿子的理解和爱。在写给良元的诗里说:“快活吾元不读书,苦心两字何删除。愿儿直胜阿翁福,垂老无灾雪满髭”,作为长辈的慈爱满溢于词句之间。

同样,相关“亲情”的内容也是齐白石的画里始终着意呈现的类别,比如他常画的“柏寿”、“百寿”便是其中一类。而关于“亲情”的呈现,齐白石最常用的手法便是通过各种题材诠释“教子”这一主题。“教子”是中国传统家庭生活中非常重要的一项内容,《颜氏家训》、《朱柏庐治家格言》、《曾国藩家训》当中都有相当分量是关于“教子”的内容。

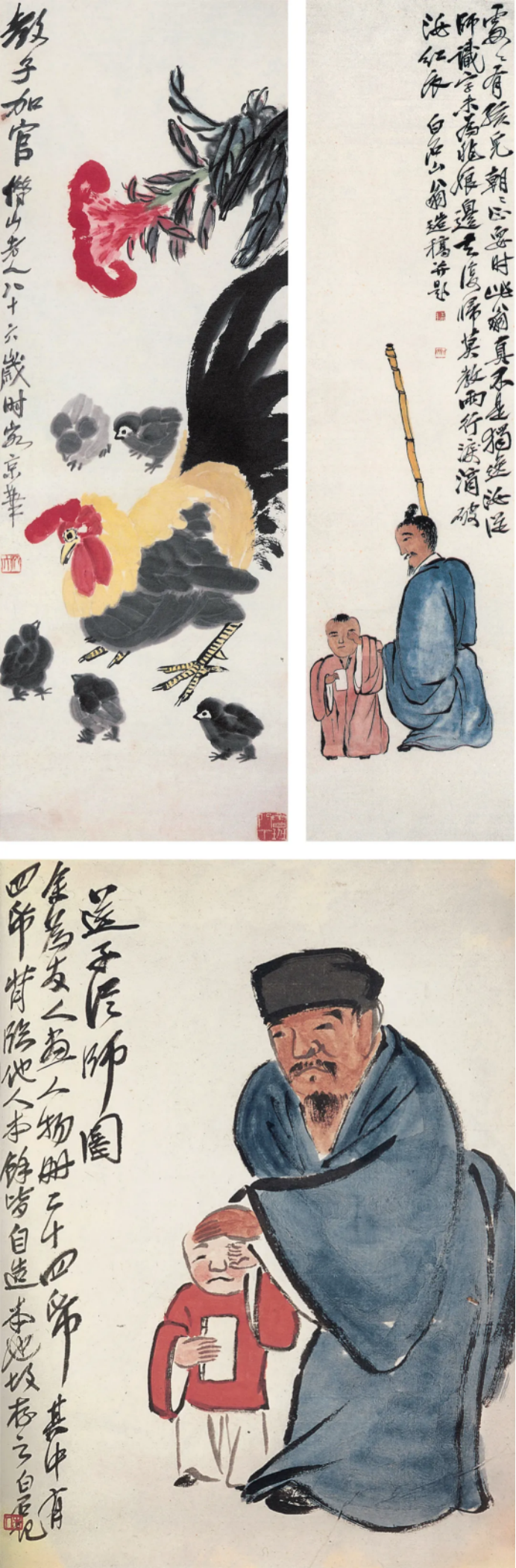

左上:齐白石1946年作《教子加官》99.5×33.5cm 齐白石纪念馆藏

右上:齐白石约1930年代初作《送子从师图》132×32cm 北京文物公司藏

下图:齐白石约1930年作《送子从师图》35.5×25.4cm 王方宇旧藏

齐白石的“教子”图有多种题材的呈现方式,比较常见的是人物画和动物画。关于人物画,他画过数量众多的“送子读书图”、“送子从师图”;关于动物画,齐白石最常用的题材是画雌雄成禽并群雏,题名“教子”,示家庭成员的亲睦关系。至于山水画,因表现方式相较人物、动物不易构思,故其极少以山水题材进行创作。

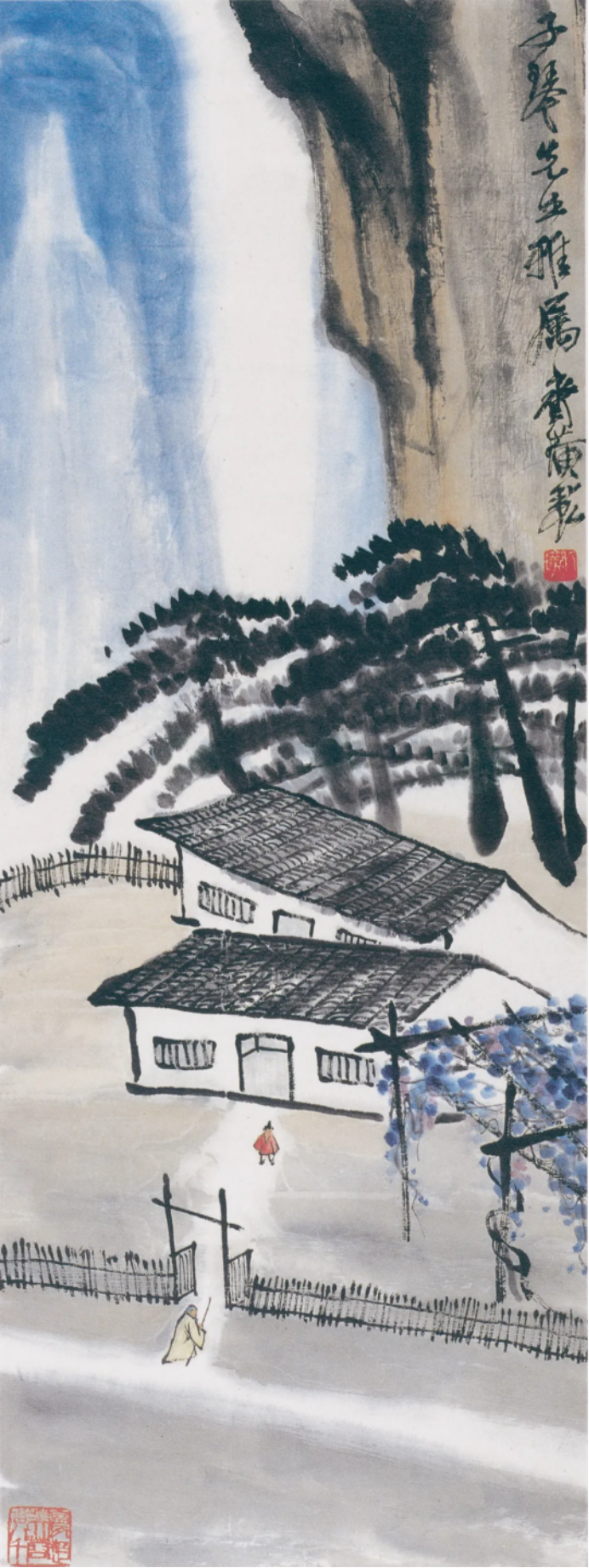

齐白石1930年代左右作《山居图》103×38cm 邵宇旧藏

粗略翻阅齐白石的传世画作,明确以“送子”、“教子”等亲情关系为主题的山水画创作极为少见。在其“山居图”、“草堂图”等创作中,齐白石常将长者与儿童置于竹林、山居、小院等山水场景当中,他们或伴行、或游戏。在画面中,我们可以读出亲情的意味。但这类山水画本身有着明确的主题,比如隐逸、思乡、念友、晤旧等等,完全以“亲情”作为主题进行的山水画创作极为少见。

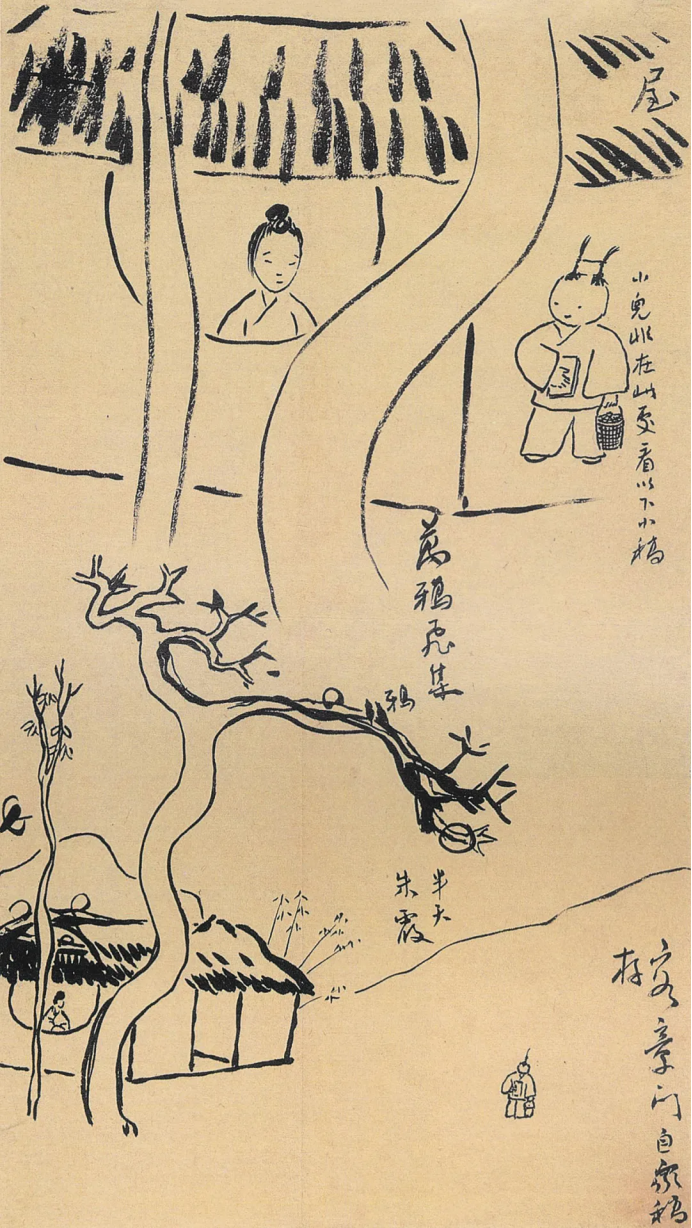

齐白石1905年左右作《客章门自家稿》28.5×16cm 北京画院藏

北京画院藏有齐白石1905年左右创作的《客章门自家稿》,这张小稿的内容非常明确,画的是母亲等待读书放学归家的小儿,齐白石在稿子上也详细注明了这一主题的画法。

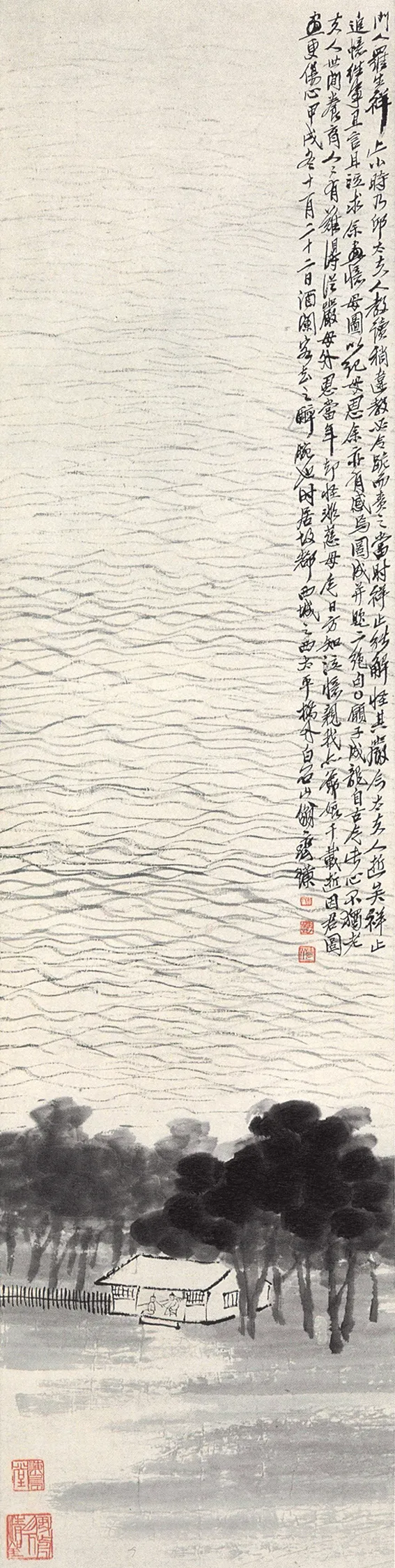

齐白石1935年作《教子图》136.8×33.4cm 中国美术馆藏

中国美术馆馆藏的一张《教子图》,则是齐白石相关主题的确实创作。这张创作于1935年的山水画是齐白石应门生罗祥止之请所作,彼时罗母仙逝,罗祥止追忆往事悲痛难止,遂请齐白石作《教子图》以纪母恩。白石感怀非常,遂作山水一轴,画水岸草堂中罗母教子之场景,并长题二绝句,诗中由罗氏母子念及自己的爷娘,思念而泣,有“因君图画更伤心”之语。

除此两幅外,齐白石的山水画中明确“教子”这一亲情关系的创作几乎难以一见。而本幅《夕阳望子图》便是极为稀见之例。

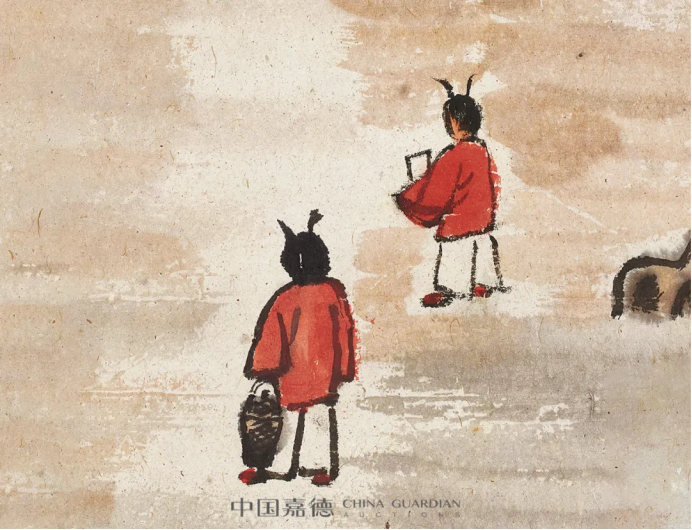

齐白石《夕阳望子图》局部

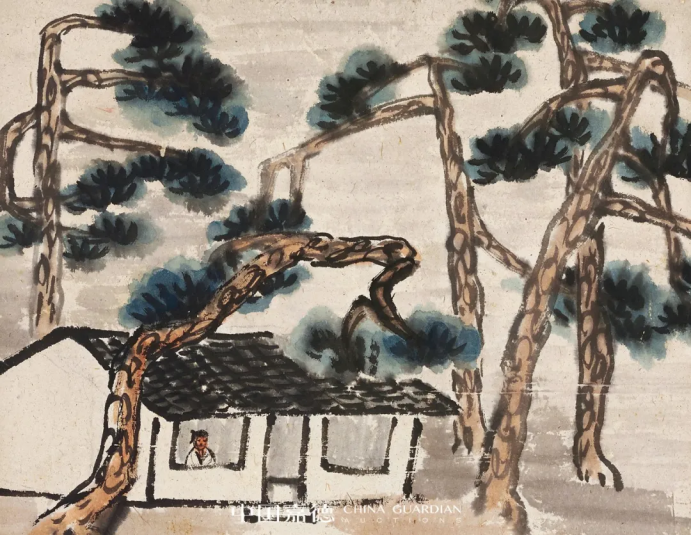

《夕阳望子图》分前后景,画两组元素。近景者画树一颗,二子扎双抓髻,着红衣白裤,稍长者拎壶,幼者捧书;远景者画疏树五颗,期间掩映白墙黑瓦,林母在屋中凭窗望子。

齐白石《夕阳望子图》局部

树、屋、人等元素均为白石山水体系中的成熟之笔,经典范式元素穿插组合,配合依势所作的四组长题,整作结构疏密得当,构建起极为舒畅的画面节奏。

题识之一

齐白石在本幅中具四题,最早一题详细说明了画《夕阳望子图》的原因。其在湘潭老家的邻居林母有二子,二子在外上学,其中次子聪慧但略顽皮,林母总是担忧他,但因慈爱而不舍得责骂管教之。又因此子爱丹青涂画,林母遂求白石作粉本,白石应命,遂有此图。我们将之与北京画院藏《客章门自家稿》相对比,可以发现其构图造物等细节非常近似。故可大约推知本幅很有可能以“自家稿”为蓝本而进行创作。

题识之二

其余三题中,白石各录三首自作诗,一首七律,两首七绝。

七绝之一,言“弟兄是事不相关,老大交游即可看。说到人情须看剑,屋边松树亦心寒”,讲的是家族兄弟之间的相处,兄弟乃至亲,当相互帮扶,长幼和谐,荣辱与共,反之则连屋边松树亦寒心。此为规诫之语。

题识之三

七律讲的是白石对于寒窗苦读、考取功名、入仕为官这一条旧时读书人人人都走的路的看法。从言辞当中不难看出白石对这条旧时读书人的必经之路充满了微词,尤其最后一句“负却窗前望子时”点出功成之时不仅自己的初心全无,更负母望。

题识之四

七绝另诗,言“但愿吾儿卿相才,到头无难复无灾。饭萝今日全空矣,明旦阿娘会乞来”,前两句讲为母者之企愿,第三句讲当下生活之现实,第四句讲为母者对于孩子不求回报、无所保留的付出和爱。四句读完,让人潸然泪下。这也是四则题跋当中,最感人至深的一题。

齐白石《夕阳望子图》局部

《夕阳望子图》尺幅虽不大,但确是白石极为用心经意的创作。成熟的笔墨处理自不必说,这是齐白石心手相应的必修课。最难得的是四则题跋,层层递进,将家庭之中兄弟、母子之间的情感纽带细细讲来。尤其最后一跋,用无私母爱再点画题,为这张夕阳下的望子归家图注入了感人至深的莫大能量。

题识:柏寿。白石篆二字以补余白。

钤印:年八十五矣、白石翁、悔乌堂、人长寿3129

展览:

1.“齐白石大展”,国父纪念馆,2004年4月19日至6月23日。

2.“千祥云集中国吉祥图案文物—敏求精舍四十五周年纪念展”,香港艺术馆,2005年11月25日至2006年7月19日。

出版:

1.《齐白石的世界》,第42页,羲之堂文化出版事业有限公司(台北),2002年版。

2.《千祥云集中国吉祥图安文物—敏求精舍四十五周年纪念展》展览目录,图编126,香港艺术馆,2005年版。

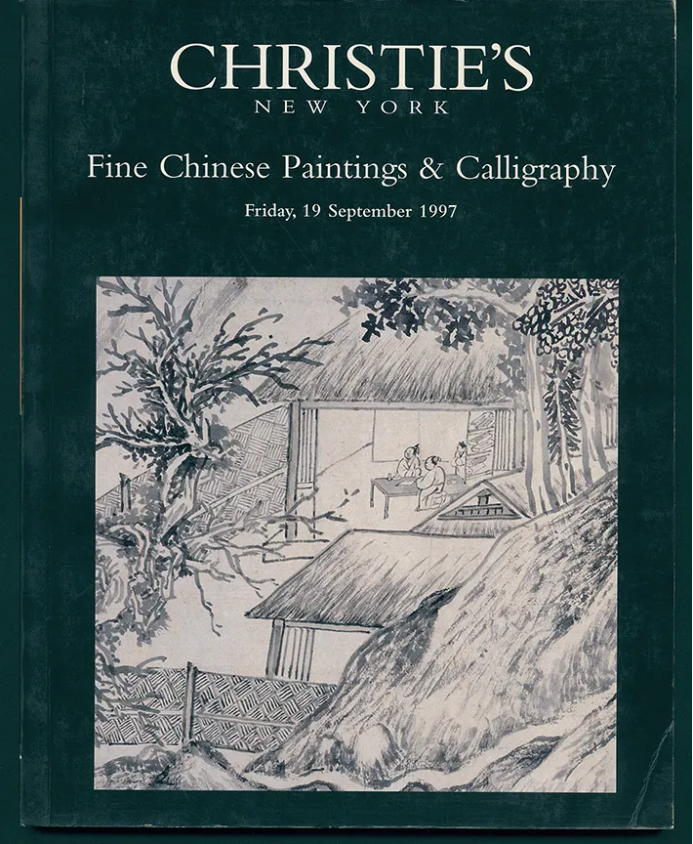

来源:纽约佳士得1997年9月19日,“中国古近代名画拍卖”专场,“湖南张镇藏品”专题,第162号拍品。

说明:

1.张镇旧藏。张镇(1899-1950),字申甫,号真夫,湖南常德人。黄埔军校一期毕业,曾赴莫斯科中山大学学习。1927年返国,投身军旅,屡掌要职,后任宪兵第一团团长。抗战军兴,在淞沪战役中屡立战功。1940年率部驻防陪都,升任宪兵司令。国民政府胜利还都金陵,他出任制宪国民大会警卫处处长,1948授陆军中将衔,兼首都卫戍司令,翌年去台。

2.白石老人与张镇之交,原本未见具体文字记载其详。待1997年9月张氏逝世近五十年后,其旧藏释出市场,引起哄动,方教世人得知1946至1948年间他俩具有如此一段交往。这是以传世画迹来补阙历史之不足的最佳说明。

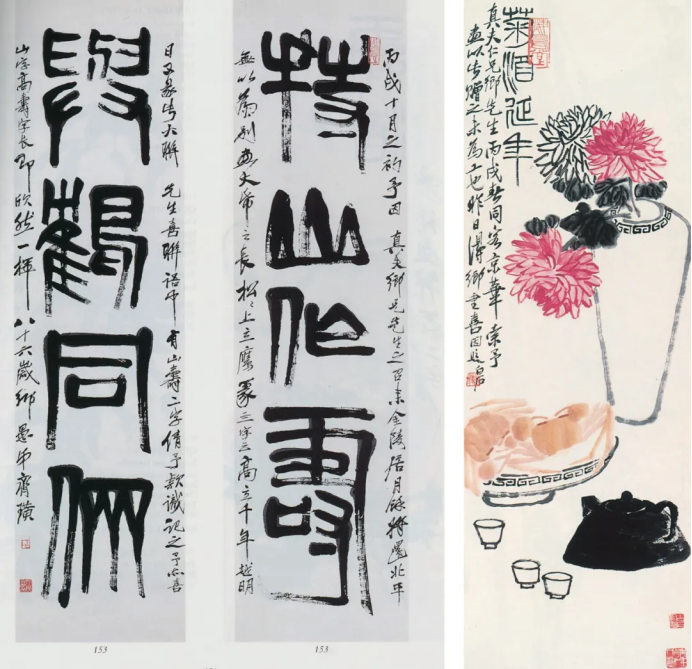

3.彼时张镇收藏专题计拍品二十一件,除溥心畬、陈半丁等五件作品外,余者均为齐白石作品。其中画十一、对联二、印章三组共五方。印章两方朱文三方白文,均为名章;书画作品中《篆书四言联》、《菊酒延年》、《篆书五言联》具上款,皆1946年作品,余者应为1946年至1948年间所出。

4.梅洁楼藏珍。

纽约佳士得1997年9月《中国古近代名画拍卖》专场

白石性寡言,不理会俗务,官场送往迎来,更无兴趣,在其自述中鲜有提及。直到1946年底,他应邀与溥心畬往宁沪举行展览,蒙层峰接见,藉此粉饰国民大会前后之升平景象,故展览成绩斐然,声名大噪,党国要员争相订制求画,这才使他与官场距离稍为拉近。

重庆谈判结束后,张镇将军送主席总理一行离开重庆

张镇时任制宪国民大会警卫处处长,兼掌宪兵,官职不高,但操京畿卫戍大权,位居要津,这应是他与白石交往较频繁的日子。事实上,齐白石在南京的日子里,张镇时常陪同其左右。

左图:齐白石1946年为张镇作《篆书四言联》 170×42cm

右图:齐白石1946年为张镇作《菊酒延年》 103×33.6cm

按白石所赠《篆书四言联》巨制,边款曰“丙戌十月之初,予因真夫乡兄先生之召来金陵”,此或属过甚之辞,以抬举对方之身份,盖因南行实出于中华全国美术会邀请。而且,另幅《菊寿延年》又题曰”真夫仁兄乡先生丙戌春同客京华”,可知他俩是年初已结识于故都。年底之行,或因顺道而获张镇尽地主之谊接待,彼此又同籍湖南,故亦以同乡身份招待;白石颇重乡谊,布衣获此礼遇,遂书画酬报,自是顺理成章!

张镇藏白石作品十六件、画十一、对联二、印章三组共五方。印章均刻张氏姓名、字号;书画三件具其上款,皆1946年作品,余者应为1946年至1948年间所出。循订交时期,作品创作年份和水平稍作分析,可推知具上款者乃白石写赠留念,余下绝大部份似购自画家,题材多白石擅长兼热闹者,至于署上款与否,则出诸求画者意愿,概无定则。

齐白石1946年作《百寿》103×34cm 朵云轩藏

白石在另幅1946年的《柏寿》题曰“八十六岁老人,一日兴至,连画数幅,时客金陵”,当时齐溥南下联展时,应国民政府党国要人重复订制所致。“连画数幅”与本幅同出一稿,只是笔势更加率意。

齐白石《柏寿》局部

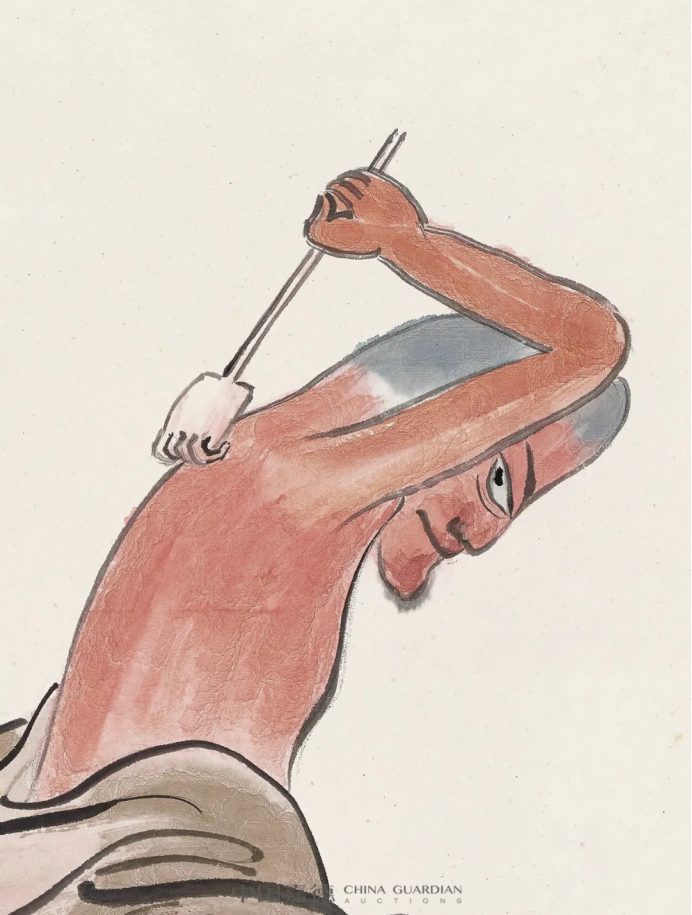

画题“柏寿”属吉祥喻意者。或题“百寿”,以画中妇人手抱孩童,持柏枝一株,喻”长命百寿”,期盼新生命能茁壮成长,这对农业社会中家庭单位的绵延至为重要。难怪出身农家的白石透彻理解,笔下也屡见此本了。

齐白石作《抱孩妇女》图稿 64×30cm 北京画院藏

白石写此本时,同一题材处理已驾轻就熟了。他以写意法成之,运笔顺畅无拘,线条粗放,沉稳有力;不着意于精细描绘,但阔脸大眼,额前一绺疏发,已点出农村小儿的天真憨态,可谓简练传神。红衫孩儿与背向画面的素衣母亲,无论体态造型,服装颜色,以至轻重等对比,在画中不经意地形成调协和谐的关系,无疑是画家向往农家天伦乐趣的自然流露!

题识:搔痒不著,羞君自夸,何如随手自来爬。白石老人齐璜画。

钤印:齐大

出版:

1.《齐白石绘画精萃》,图编88,吉林美术出版社,1994年版。

2.《齐白石作品集》,第121页,荣宝斋出版社,2014年版。

3.《翰海二十周年精品录·书画卷》,第370页,文物出版社,2014年版。

来源:北京拍卖会,2009年5月8日,第124号拍品。

说明:

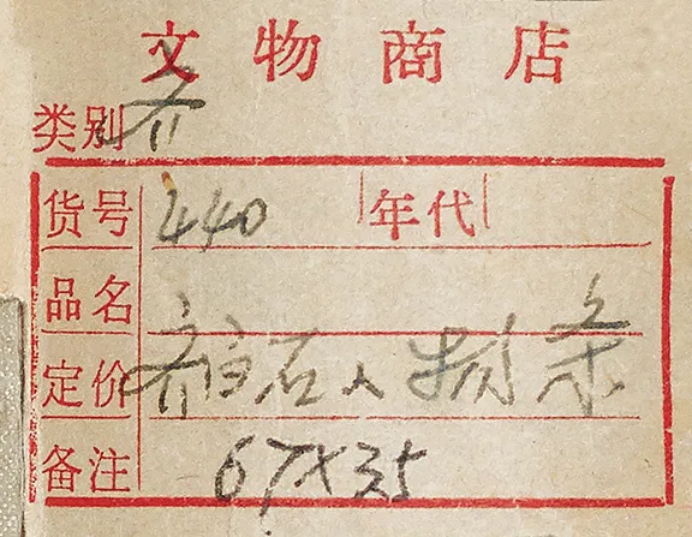

1. 文物公司旧藏,包首见文物公司旧签。

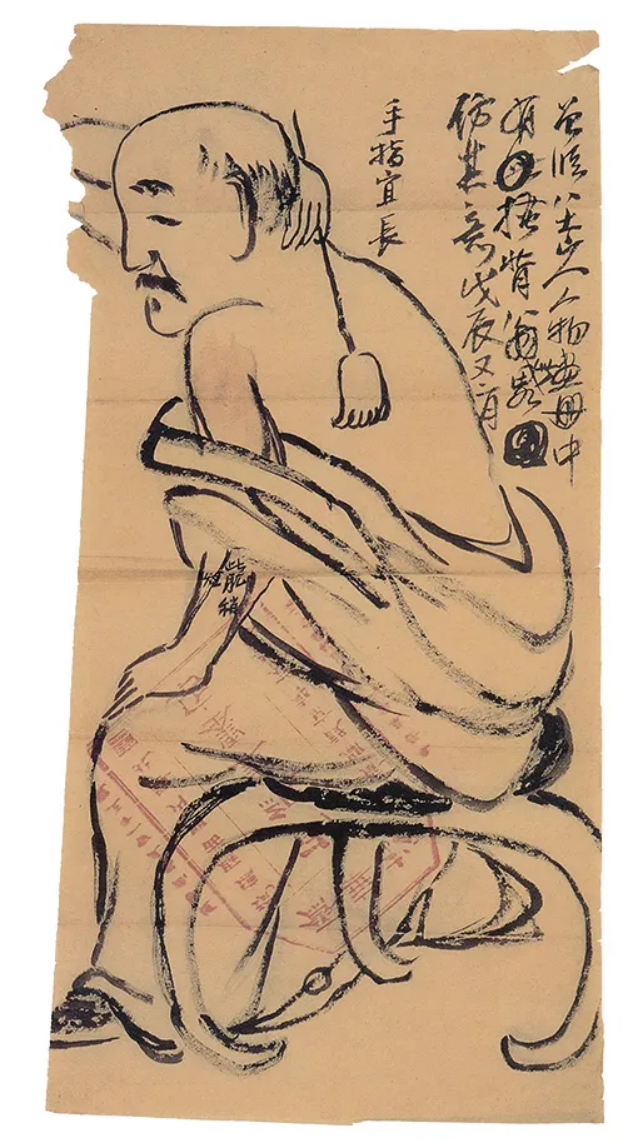

2.“搔背图”是齐白石人物画的重要题材之一,图式人物有钟馗、老者、青年等等,对应不同人物,搔背方式或为小鬼抓痒,或为用不求人自己解决。北京画院藏有白石1928年临八大人物稿,白石题:“曾临八大山人人物画册中有搔背翁,此略仿其意,戊辰又二月” ,此或为白石这一题材之灵感来源。

文物商店标签

白石老人约在25岁时,曾拜乡贤萧姓画家为师,专学人物画。当时的白石老人倾心扬州八怪,犹喜黄慎和金农,每得画必悬于壁上,推敲数日,默记于胸,可见他对其画风的痴迷,完全反映在自己的画作上,并感受到他们之间的影响。“尤其是仕女,几乎三天两头有人要我画的。我常给他们画些西施、洛神之类。也有人点景要画细致的,像文姬归汉、木兰从军等等。他们都说我画得很美,开玩笑似的叫我‘齐美人’”。

北京画院藏齐白石《临八大人物画册作搔背图草稿》

这种工致的线描工笔后来画得就很少了,更多作简笔写意一路。他笔下塑造了很多人物形象,不管是神仙罗汉还是高人名士,白石老人总能撷取最有意味的瞬间来表现人物。

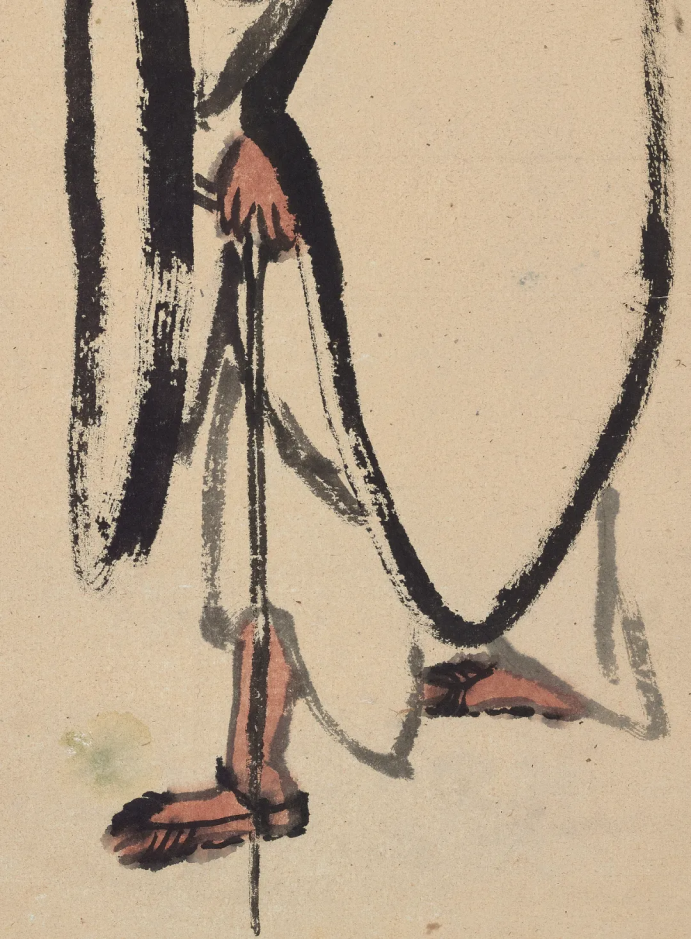

齐白石《搔痒图》局部

此幅表现的正是一位光头短须者正在用一只搔背扒子搔痒,题材新颖,幽默有趣。画中人物宽衣袒背,衣之宽大似已遮住坐具,右手搔痒,身体前倾,头微微回转,眼神欲看向痒处,眉梢下垂,似乎有些费力。人物的身体用赭石加水平涂;轮廓用淡墨勾勒,与赭石水渍相溶,过渡自然;胡须、眉毛和新剃完的头,则用淡墨来表现;衣纹的表现大胆而辛辣,以浓淡线勾勒,再以赭石加墨平涂渲染,展现出画家晚年之大写意风格愈加豪放。画面整体奇趣盎然,加之题跋文字:“搔养不着,羞君自夸,何如随手自来爬”,我们仿佛可以想见白石老人的意趣所在。

周亮工《书影》中有载:“有为爬痒廋语者:‘上些上些,下些下些,不是不是,正是正是。’予闻之捧腹。因谓人曰:此言虽戏,实可喻道”。“文以载道”,而“道”看不见、摸不着,却又无时无刻不在生活琐事中,所谓智积所存,难离名相。白石先生可谓能于生活琐事中见道者。

题识:瞻农仁弟雅属。癸酉冬齐璜白石山翁。

钤印:老木

上款:“瞻农仁弟”即王铸九(1900-1966),原名鼎,号两石,字嶦农。河南舞阳人。1922年毕业于师范学校,1929年到北京拜齐白石为师习画,得齐白石真传,为齐白石弟子中的佼佼者。1937年返回家乡从事教育工作,1947年返京,1949年后经徐悲鸿介绍到北京展览工作室供职,1955年至1962年任北京市美术公司画师,1963年至1966年任北京中国画院专业画家。

出版:

1.《齐白石——文人画最后的奇葩》,第55页,雄狮图书股份有限公司(台北),1978年版。

2.《齐白石彩色精选》,第32页,艺术图书公司(台北),2007年版。

齐白石三位弟子娄师白(左)、王铸九(中)、李苦禅(右)

铁拐李作为八仙之首,在民间信仰中具有多重象征意义。历史上关于铁拐李的记载最早可追溯到元代,至明清时期其形象已广为流传。不同于其他道教神仙的庄严宝相,铁拐李以其残疾身躯和乞丐形象颠覆了传统的神圣美学。这种"以丑为美"的审美取向,与齐白石自身从木匠到画家的底层经历形成微妙共鸣。

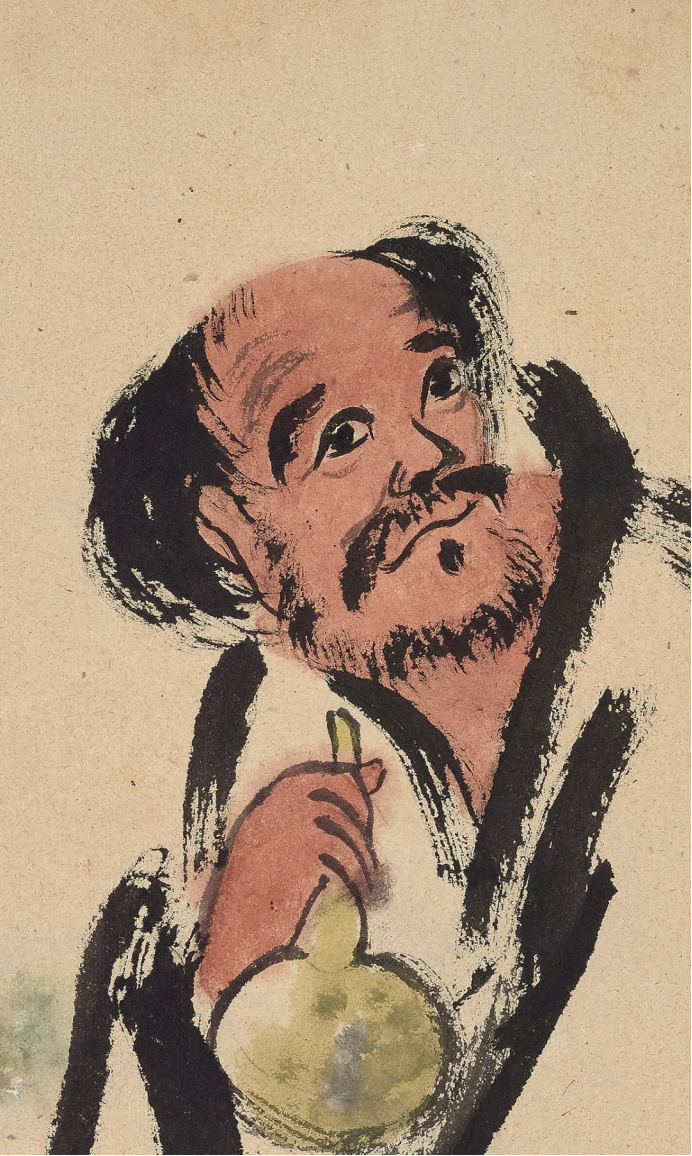

齐白石《铁拐李》局部

齐白石一生多次绘制铁拐李题材,仅现存作品就有十余幅,创作时间跨越数十年。这种反复描绘同一题材的现象,在文人画家中并不常见,却符合民间艺人的创作习惯——如同戏曲演员对同一角色的不断打磨。画的铁拐李,有正面,侧面,有背著葫芦,抱着葫芦,大都蓬头垢面,短须,一副乞丐模样,但多作背对回首之姿,或坐地怀抱葫芦之像。

齐白石《铁拐李》局部

本幅《铁拐李像》的笔墨语言彰显了齐白石对传统文人画程式的有意反叛。画中人物用粗犷的泼墨写成,衣纹线条如屋漏痕般自然流淌,与清代以来精细工整的人物画风形成鲜明对比。这种"粗头乱服"的表现方式,实则暗合了明代徐渭、清代八大山人的写意传统,但齐白石走得更远——他将民间艺术的直率与生命力注入其中。铁拐李的面部处理尤为精彩:寥寥数笔勾勒出高颧骨、深眼窝的特征,不同于往常的右眼略大于左眼的不对称处理,本幅开脸甚至可谓是较为清秀,且目光直视于观者,少了一些诙谐,但却多了不少庄重的生动感。

将《铁拐李像》置于齐白石整体创作中考察,不难发现这幅作品与其花鸟画有着内在一致性。齐白石笔下的钉耙农具、水族花鸟,与他的铁拐李一样,都是被传统文人画视为"不入流"的题材。齐白石通过赋予这些"卑微"形象以艺术尊严,完成了对文人画题材等级的颠覆。这种颠覆不是西方现代主义式的断裂,而是基于中国传统内部的创新——他将民间审美趣味提升至与文人审美平等的地位。在《铁拐李像》中,乞丐神仙的形象被赋予了一种朴拙而雄强的力量,这种力量既来自笔墨本身的表现力,也源于形象所承载的民间智慧。

中国嘉德2025春季拍卖会

大观——中国书画珍品之夜·近现代

预展

5月21日-5月24日

嘉德艺术中心

(北京市东城区王府井大街1号)

拍卖

5月26日 17:00

嘉德艺术中心 A厅

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。