编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

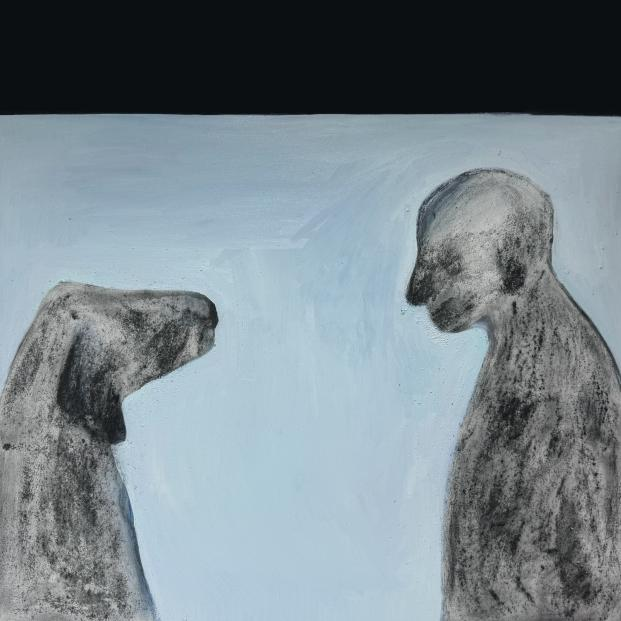

黄珺楠的《Whisper》(2024)是一组油画作品,延续了她对个体精神状态的深度探索。这件作品以艺术家与她的爱犬之间的微妙关系为核心,将宠物的形象融入其心理景观之中,使其成为情绪流动的象征。在这幅画中,狗不仅是现实世界的陪伴者,更是艺术家内心旅程的向导,带领她穿越抑郁的幽暗地带,抵达一种与自我和解的状态。

黄珺楠作品《Whisper》系列作品其一

视觉语言与情感具象化

黄珺楠在这幅作品中充分利用了油画独特的肌理和色彩层次,将可见与不可见、现实与内在心理空间交织在一起。正如约翰·伯格(John Berger)在《观看之道》中所言:“我们不只是用眼睛看世界,我们用我们所知的一切去观看。”(Berger, 1972)在黄珺楠的绘画中,这只狗不仅仅是外在的具象物体,而是一种情感的具体化表现——它既是陪伴者,又是艺术家抑郁情绪的化身。这种视觉化的意象,使情绪的表达超越了单纯的心理叙述,转化为画布上层叠交错的色彩、形态和肌理。

精神分析视角下的“阴影自我”

从精神分析学的角度来看,黄珺楠的作品与荣格(Carl Jung)的“阴影自我”理论形成了深刻的对话。荣格认为,个体的潜意识中存在一个“阴影”(shadow),它是被压抑的情绪和未被接纳的自我部分(Jung, 1959)。在《Whisper》中,黑色的狗潜伏在艺术家的精神景观之中,成为她抑郁的象征。然而,她并未选择对抗,而是温柔地与之共存,尝试接纳它作为自我的一部分。这种对抑郁的态度从对抗转向理解和整合,与当代心理治疗中强调的“自我接纳”理念不谋而合。

黄珺楠作品《Whisper》系列作品其一

抑郁与疗愈的动态关系

艺术家描绘的并非传统意义上的心理创伤,而是一种深思熟虑的情感调和。她以细腻的笔触描绘狗的姿态,使之充满生命力,同时利用光影和色彩的对比,展现抑郁与疗愈之间微妙的动态关系。这种处理方式让人联想到弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的绘画,他通过变形和扭曲来揭示人类心理状态的复杂性。而黄珺楠则采用更柔和的方式,将抑郁转化为可互动、可抚慰的存在。

黄珺楠作品《Whisper》系列作品其一

无声的沟通与内心的低语

作品标题“Whisper”(低语)暗示了一种无声的沟通方式。这只黑色的狗并非咆哮的威胁,而是在内心深处悄然低语的存在,只有在沉静和倾听的状态下才能感知到它的声音。这与维吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)在《到灯塔去》中描绘的内心波动相似——那些未被言说的情感,往往是个体心理世界中最具力量的部分(Woolf, 1927)。黄珺楠通过这幅作品,将这种“呢喃”形象化,让观看者不仅仅是观察她的心理状态,更是在自身的经验中寻找共鸣。

普遍性的情感表达

最终,《Whisper》不仅是关于个人经历的画作,更是一种普遍性的情感表达。它展现了人与自身心理阴影的关系,以及如何通过温柔的接纳,而非对抗,使这些阴影成为自我整合的一部分。在当代艺术的语境下,这种对个体心理经验的视觉化探索,既有私密性,又具备深远的共鸣力。它提醒我们,每个人的内心深处都可能潜伏着一只“黑色的狗”,而如何与之共处,决定了我们对自身存在的理解与态度。

黄珺楠的《Whisper》通过其细腻的视觉语言和深刻的情感表达,为我们提供了一种新的视角来理解抑郁与自我接纳的关系。她的作品不仅是对个人心理状态的探索,也是对当代社会中普遍存在的心理困境的回应。通过这幅画,黄珺楠邀请我们一同进入她的内心世界,感受那些难以言说的情感,并从中找到属于自己的和解之路。(作者:王丽静)

艺术家黄珺楠

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。