编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

文:吕柳萱

陈佳韵个展《callooh! callay!》于2025年1月17日至1月22日在4C Gallery展出。在陈佳韵的展览中,翻译不仅是语言的转换,更是一种视觉、空间与观念的实验。展览以路易斯·卡罗尔的无意义诗歌《Jabberwocky》为出发点,探讨跨文化流动中的“误译”现象,并通过材料、影像、声音和装置构建出一个多维度的翻译体验。

透明的语言:有机玻璃、光影与镜面

在这个展览中,翻译的错置不仅体现在文本中,也被转化为空间的体验。陈佳韵选用有机玻璃作为主要材料,其透明性象征语言的穿透性,也隐喻翻译所带来的连接与隔阂。有机玻璃在展厅中悬挂,成为文化之间的“窗口”或“屏障”,让观众在不同的视角之间游移。

镜子的使用进一步强化了“镜像翻译”的概念。《Jabberwocky》出自《爱丽丝镜中奇遇记》,爱丽丝需要借助镜子才能正确读取诗歌,而在展览中,观众同样需要通过镜像结构阅读文本,模糊了“原作”与“译作”的边界。这种镜像机制不仅是对翻译方式的隐喻,也让观看本身成为一种参与式的诠释过程。

此外,光影的运用让翻译的模糊性在空间中得以可视化。光透过有机玻璃投射到墙面,制造出漂浮不定的效果,提醒我们语言并非固定的符号,而是一种持续变动的流动性存在。

翻译的多重路径

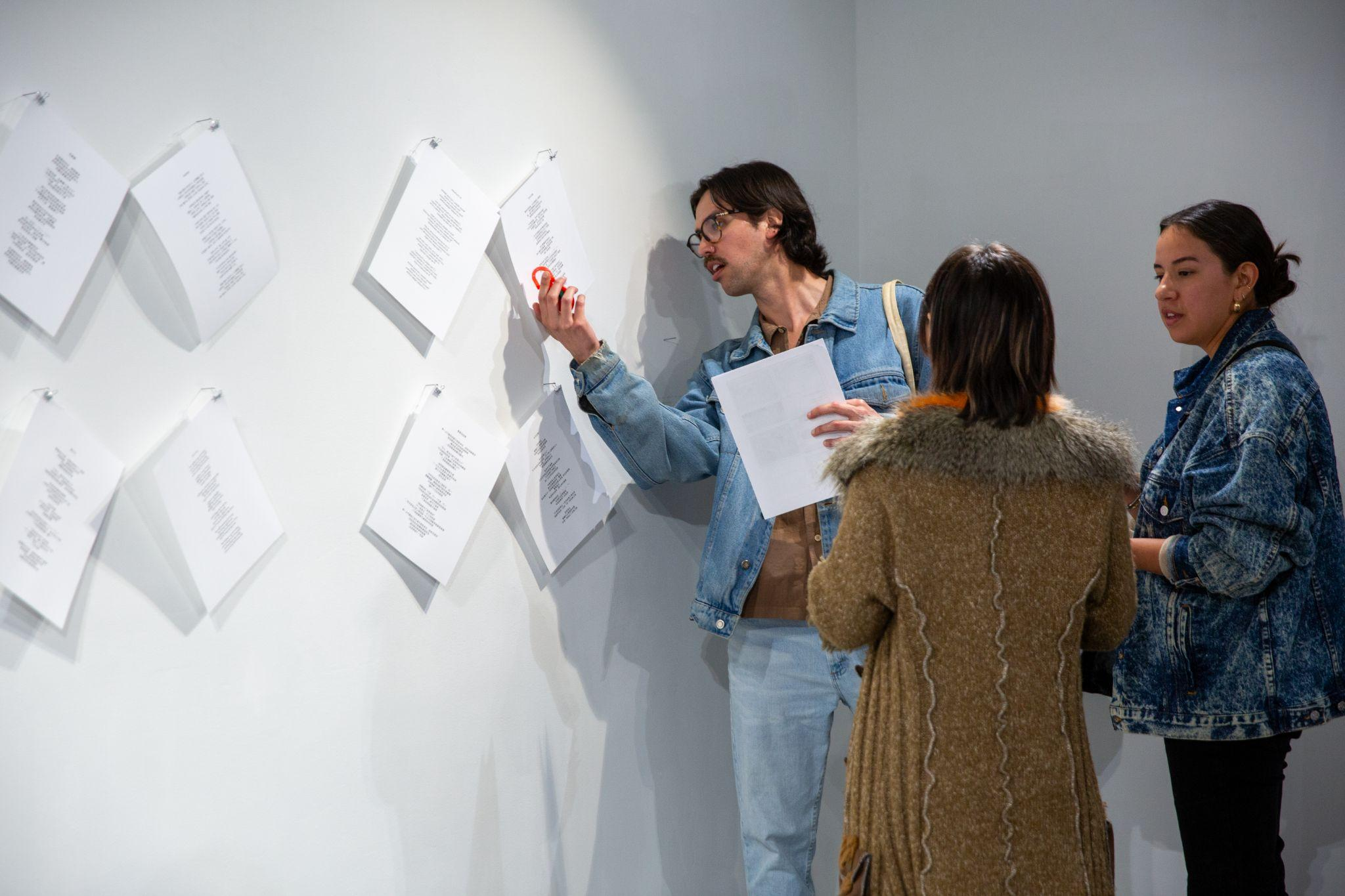

展览邀请艺术家不同背景的朋友参与翻译,每个人的语言风格在译本中展现出鲜明的个性。有些版本带有外国儿童文学翻译的抒情感,另一些则充满了北京方言和幽默。这一过程不仅揭示了语言的文化特性,也展现了翻译如何在原文的模糊性与译者的主观理解之间不断游移。

为了平衡展览中大量的文本,陈佳韵加入了红酒、铅笔、打火机等日常物件。这些物件看似随意,却通过镜像和不平衡的构造,与翻译的多重关系形成隐喻。例如,铅笔的硬度(4B与4H)象征精准与模糊的对立,打火机的原件与复制品暗示“正本”与“再创作”之间的微妙关系。

最具象的作品之一是“Precision&Accuracy(爪子)”,灵感来源于《Jabberwocky》中相对清晰可辨的句子:“the claws that catch”。在一片无意义的文本中,这句话意外地具象化,成为翻译过程中瞬间“精准”的时刻。陈佳韵提取这一片段,将爪子的形象转化为雕塑,使模糊的文本在视觉上瞬间凝固。

声音的翻译

展览开幕时,艺术家邀请了一位声音创作者,使用自制插件将文本转换为soundscape。这些声音带有自然与危险感,营造出类似怪兽搏斗的氛围,巧妙地回应了《Jabberwocky》的叙事结构,同时也让观众在听觉层面体验翻译的陌生化效果。

在这里,声音成为翻译的另一种方式:文本被转码,转换为听觉体验,语言的意义被剥离,仅剩下节奏和音质。这一过程挑战了翻译的边界,即如果文本可以被翻译成声音,那么翻译的本质究竟是什么?

翻译的误译:观众如何介入?

陈佳韵鼓励观众通过扫描二维码提交自己的翻译版本,使展览成为一个不断扩展的翻译实验。她认为,翻译的“误译”往往比原文更重要,因为它让语言变得开放,使每位观众都能在不同的文化框架下重新解读文本。

展览探讨的核心概念Precision & Accuracy与这一系列作品在此也得到体现。日常语言中,这两个词几乎是同义词,但在科学、翻译甚至艺术的语境下,它们各指向不同的维度。陈佳韵通过不平衡的镜像结构,挑战观众对语言精确性的信任,并邀请他们在翻译过程中体验意义的流变性。

翻译作为实验,误译作为创作

《callooh! callay!》不仅是对翻译的探讨,更是一次对语言边界的测试。在这里,翻译不再是简单的意义传递,而是一种视觉、听觉和空间的游移。文本在镜像中被倒置,意义在光影中漂浮,翻译在声音中变形,而观众的误译成为作品不可缺少的一部分。

翻译的艺术不仅仅是语言的再现,而是一个不断在不确定性中寻找可能性的过程。在这里,误译不再是错误,而是意义生产的催化剂。它让我们看到,语言如何塑造我们的理解,也如何在无尽的转译之中,重构我们的世界。

与佳韵的对话

Q:Liuxuan Lyu

A:Jiayun Chen

Q: 你在翻译项目中观察到不同语言的哪些显著差异?这些差异如何影响你对“误译”的理解?

A:我认为“误译”本身是一个值得商榷的概念,很多时候,它并不是真正的错误,而是语言转换过程中必然产生的偏移和再创造。不同语言的翻译像是一面镜子,反映出译者的内在世界,尤其在诗歌翻译中,每位译者都会带入自身的理解、语言习惯和文化背景,使翻译成为高度个体化的行为。

Q: 中文的语言特性在翻译中扮演了怎样的角色?

A:中文对我来说更具亲切感,因此能更敏锐地察觉其中的语言习惯和语调。例如,翠西的翻译风格让我想到奇幻类外国儿童文学的译本;Luigi 的版本充满北方口语特色,让我联想到王朔的小说;而 Bingo 的翻译则调皮幽默,极具个人风格。这些微妙的差异,只有当我对某种语言有深厚的情感联系时,才能真正体会到。相比之下,英文对我而言更像是传递信息的工具,它的逻辑结构与中文不同,因此难以带来同样的“贴肤感”。

Q: 你如何看待展览中红酒、铅笔、打火机等物件的象征意义?它们是否暗示了翻译中的不对等关系?

A:平衡与镜像是此次展览的重要概念。在《Jabberwocky》中,爱丽丝透过镜子才能正确阅读诗歌,这一机制不仅体现于文本结构,也贯穿于我的“Translation / Interpretation”系列作品。我在构思这些作品时,考虑的是如何让一个以文字为主的展览更加活跃,特别是对英文非母语的观众来说,大量的文本会让空间显得过于静态。因此,我选择了一些日常物品来打破这种沉闷感,以镜面和不平衡的构造使它们成为翻译关系的隐喻。

在这一系列的三件作品中,红酒、打火机和铅笔各自象征着不同的翻译体验。翻译本质上是一种不对等的转换,如同一座摇晃的天平,两端的重量、距离永远无法完全一致。这种不均衡不仅存在于语言之间,也体现在人与人的交流中——这个展览不仅关于文本的翻译,也包含了好友之间的“内部玩笑”(inside jokes)。有时候,我会想,这些社交关系的碰撞,是否也是另一种翻译?

Q: 你如何看待声音作为一种语言形式的表现力?它是否更接近翻译的本质?

A:声音一直在我的创作框架之外,但在与翠西交流时,她提到我的有机玻璃作品在光影的搭配下,仿佛“渴望声音的存在”,这让我开始思考声音在翻译中的作用。“Precision & Accuracy”系列运用了光影制造模糊轮廓,而这种视觉模糊在听觉上类似回音(echo)或循环(repetition)。展览在空间与文本表达上都刻意留白,以创造即兴和不可预知的互动,而声音正是其中的一种可能性。

在开幕式上,翠西邀请了 Yifeng 进行声音表演。她利用自制插件,将不同语言的《Jabberwocky》文本转化为二进制代码(1 和 0),再进一步转换为声音,在现场编织出一个动态的声景。我对这场表演印象深刻,尤其是语言在不断转换过程中所展现的变化——从英语到中文、韩文、波斯文、西班牙语和缅甸语,最终回归到纯粹的声音。这种翻译的多重转化让我意识到,每一次转换都在拓展新的意义,而最终,观众的理解才是这一连串转换的终点。

Q: 你如何看待儿童文学翻译的“轻盈感”?这种风格是否与展览的整体语调相吻合?

A:是的,我一直很喜欢儿童文学中的轻盈和诗意,它们不过度用力,却能留下深刻印象。《Jabberwocky》的特殊之处在于,它的大部分词汇并无实际意义,但读者仍能模糊感知到它的叙事结构。这种松散的语言逻辑让我想起学习外语时的体验——对陌生单词的困惑,以及试图理解时的大脑运作方式。

翻译的过程迫使译者拨开语言的模糊性,试图赋予文本一个固定的画面或情感。当我询问朋友们翻译《Jabberwocky》的经历时,听到最多的反馈是——“头疼!” 最初,我计划将 Translating Jabberwocky 作为一本出版物,但随着创作的推进,它逐渐与雕塑作品建立起紧密联系。最终,展览的标题取自诗中的两句无意义欢呼——callooh! callay! 这既是对翻译的欢呼,也是对误译的欢呼。它庆祝的不仅是语言的可译性,也庆祝那些在翻译过程中不可避免的偏差、误解与再创造。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。