编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

策展人德戈金夫一直专注于人类摄影学方向的研究。2023年,他因一次工作坊进入谢子龙影像艺术馆的馆藏,然后有了一个意外的发现:在谢子龙影像艺术馆收藏的大量中国早期摄影原作中,有18枚来自美国人约瑟夫·洛克的彩色干版玻璃底片,后经考证是于1928至1930年间在云南和四川拍摄的。

德戈金夫对约瑟夫·洛克并不陌生。对于这批底片,他意识到,这批照片很可能是中国西南地区最早的彩色照片。因为,目前已知的中国最早的彩色照片拍摄于1912至1913年间,当时拍摄团队只到过华北、东北和蒙古高原,并未涉足南方。

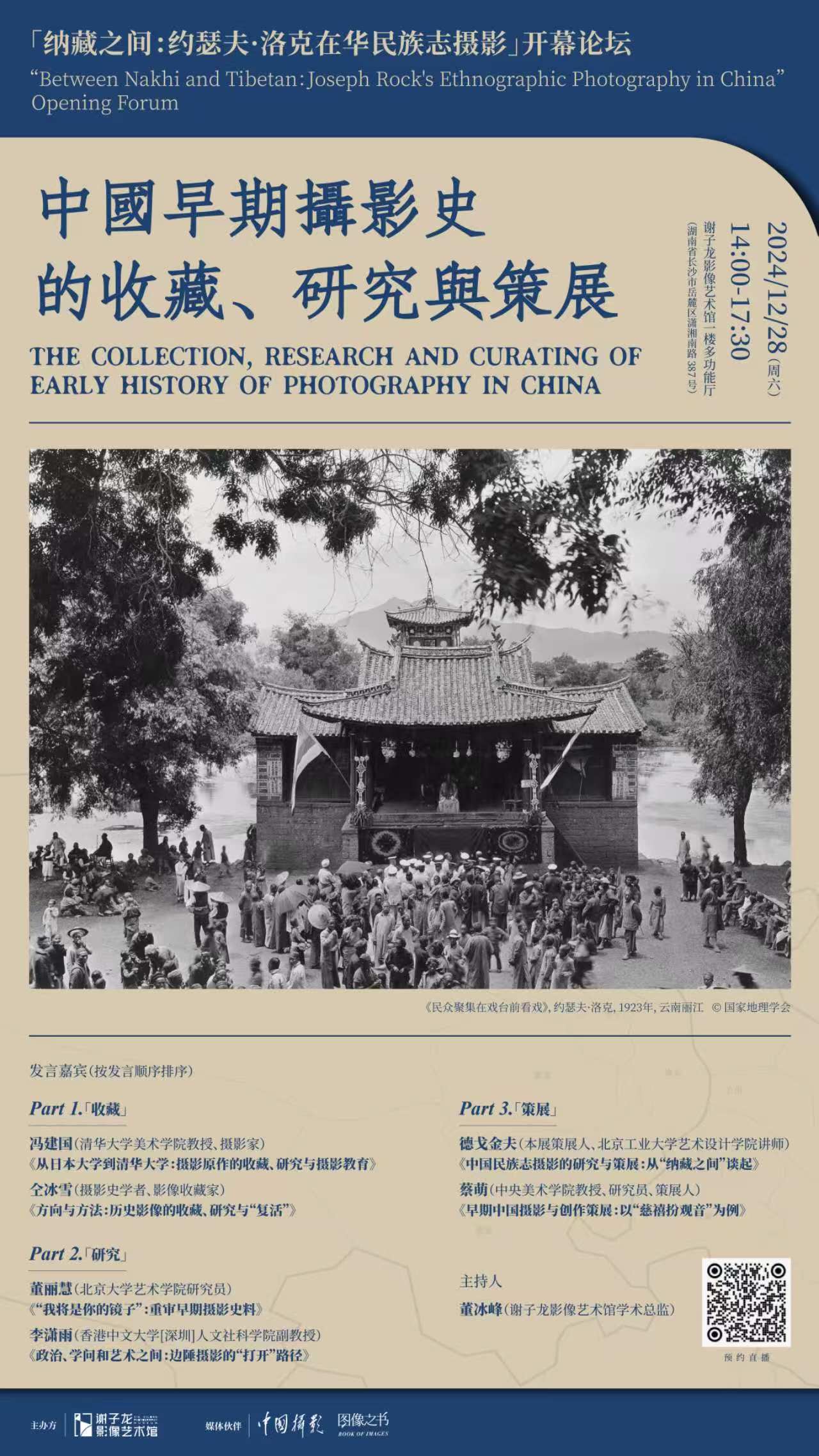

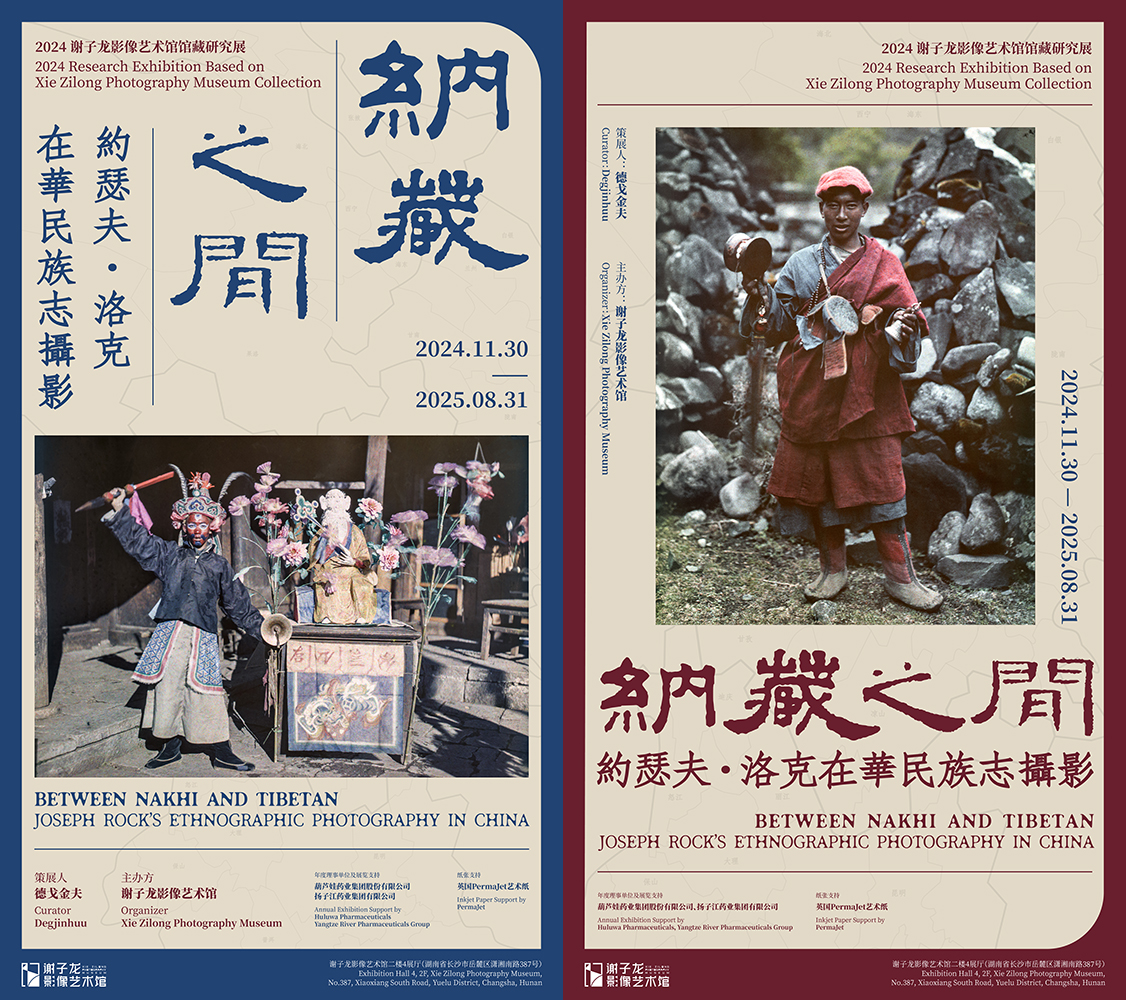

从2024年11月30日开始,谢子龙影像艺术馆(XPM)2024年度馆藏研究展“纳藏之间:约瑟夫·洛克在华民族志摄影”正式展出。展览由德戈金夫担任策展人,从馆藏的约瑟夫·洛克原版底片出发,结合海内外十余家机构和个人提供的500余幅(件)影像及文献资料,基于影像人类学的视点与理论方法,对约瑟夫·洛克在华摄影活动及其民族志摄影进行系统性的梳理、研究与呈现。

约瑟夫·洛克是谁?

1922至1949年间,来自美国的约瑟夫·洛克身兼植物学家、探险家、文化学家、摄影家多个身份,长期在云南、四川、甘肃、青海等地采集动植物标本及探险考察,兼为《国家地理》杂志撰稿,同时拍摄并发表了大量照片,后转而研究纳西族的历史、语言、文字和东巴教的仪式、经典,出版《中国西南古纳西王国》《纳西语英语百科辞典》等著作,被后世誉为“纳西学之父”。此外,“香格里拉” “洛克线”等文化概念的流行及围绕洛克的种种“都市传说”更为其人、其作平添了不少传奇色彩和神秘感。

《约瑟夫·洛克肖像》,1926,地点待考 © 卡耐基·梅隆大学亨特植物学文献研究所

从展览的序厅中,超过3000字的“洛克小传”详细讲述了约瑟夫·洛克堪称传奇的一生,他在丽江度过的岁月以及与当地人的交往细节可见。

“身为研究者,洛克的学术成就已为学界所公认,相较之下,其摄影之价值仍有待进一步挖掘。”德戈金夫博士在学术活动中偶然接触到洛克和他的摄影作品,深感震撼:“无论从哪个角度来谈论洛克,他的照片都总是为人所津津乐道。但另一方面,洛克的摄影家身份却又似乎显得不够正式。洛克在中国拍摄了如此多精彩的照片,但我们却很难在哪一部严肃的摄影史书中发现他的名字。”

策展人德戈金夫在开幕式导览现场

就如何看待这批摄影作品的艺术价值和文献价值,德戈金夫表示,洛克的摄影大致可分为植物学摄影、地景摄影、民族志摄影三类,其中以民族志摄影的数量最多且在文化研究上价值最大。从对象和内容上来看,这批民族志摄影对应着两个文化圈:以丽江为中心的纳西人及其东巴文化圈和散居于川西、甘南和青海东部的藏人及其佛教文化圈;从历史的角度,彼时的中国积贫积弱、政局混乱,而洛克所探索的更是一片封闭、落后、政教不分、山匪横行的荒蛮之地,那里的人们尚仍保持着相对原始的精神面貌、坚守着极为传统的生活方式。洛克的到来,为这片封闭之地留下了最早的照片,为后来的人们留下了今日所无法复原、甚至难以想象的人文景观。

纳藏之间

本次展览分为序章和三个单元:

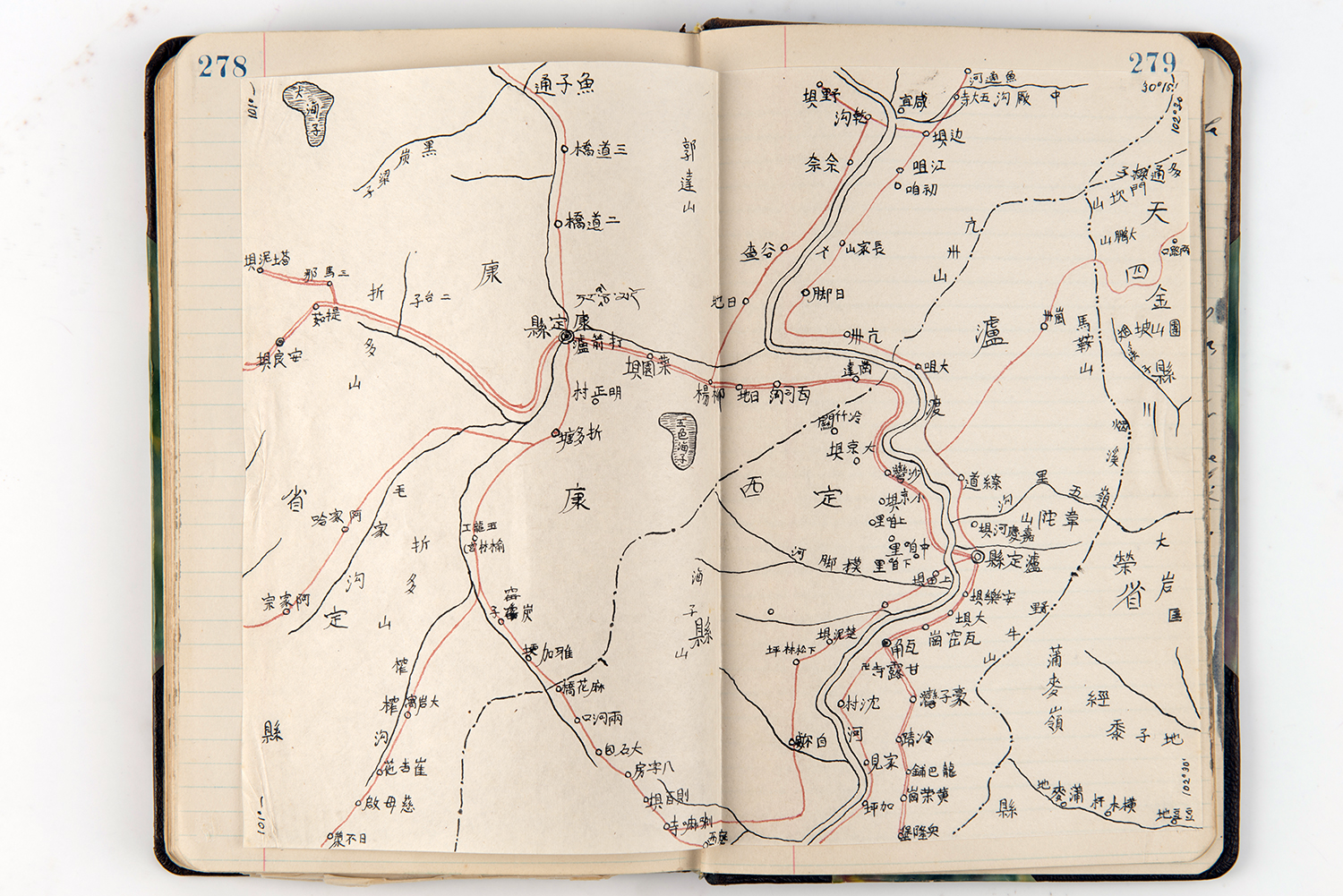

“洛克是谁”展出了洛克的植物学标本、照片、日记、地图、书信和各类文件资料以及《洛克小传》,试图还原洛克的成长经历、职业生涯及其所处的特定的时代背景和历史情境;

《洛克考察笔记(第13卷):永宁-打箭炉(康定)》1929 © 爱丁堡皇家植物园图书与档案馆

第一单元“东巴迷梦:洛克滇西北考察游历摄影”展示了洛克在云南拍摄的百余幅摄影作品和3部民族志电影,以肖像、民俗、宗教、风景等多种题材集中呈现了上世纪云南相对原始的社会样貌和丰富多彩的民族风情;

《洛克在其位于丽江玉湖村小院的房间内》,1927-1929,云南丽江 © 国家地理学会

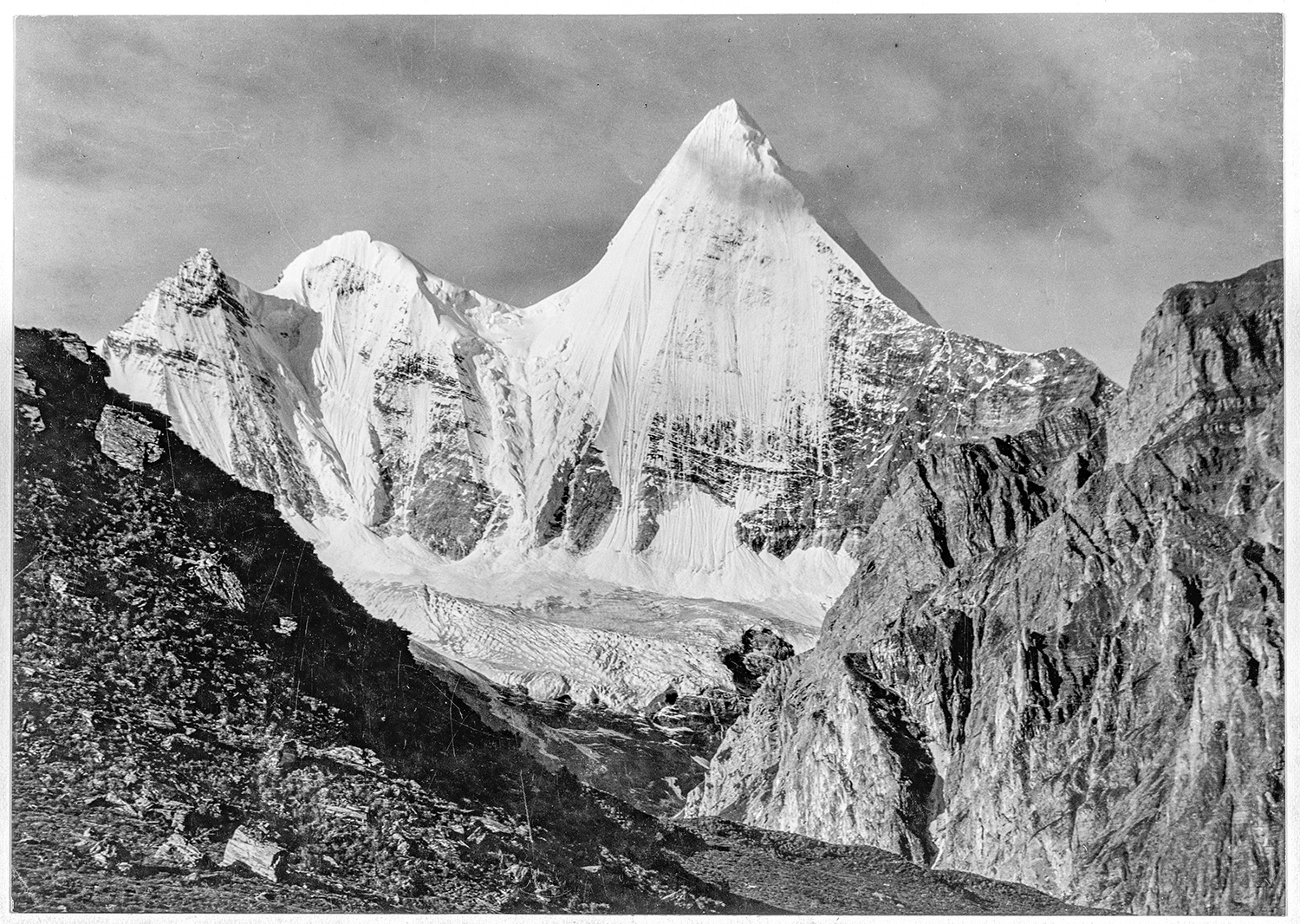

第二单元聚焦洛克的川甘青藏地探险摄影,除了肖像、风景和藏传佛教的宗教仪式,还有巍峨神圣的雪山、庄严肃穆的寺院,以及英勇无畏的考察队员们的身影。

《央迈勇(稻城亚丁三怙主雪山南峰)》,1928,四川甘孜 © 国家地理学会

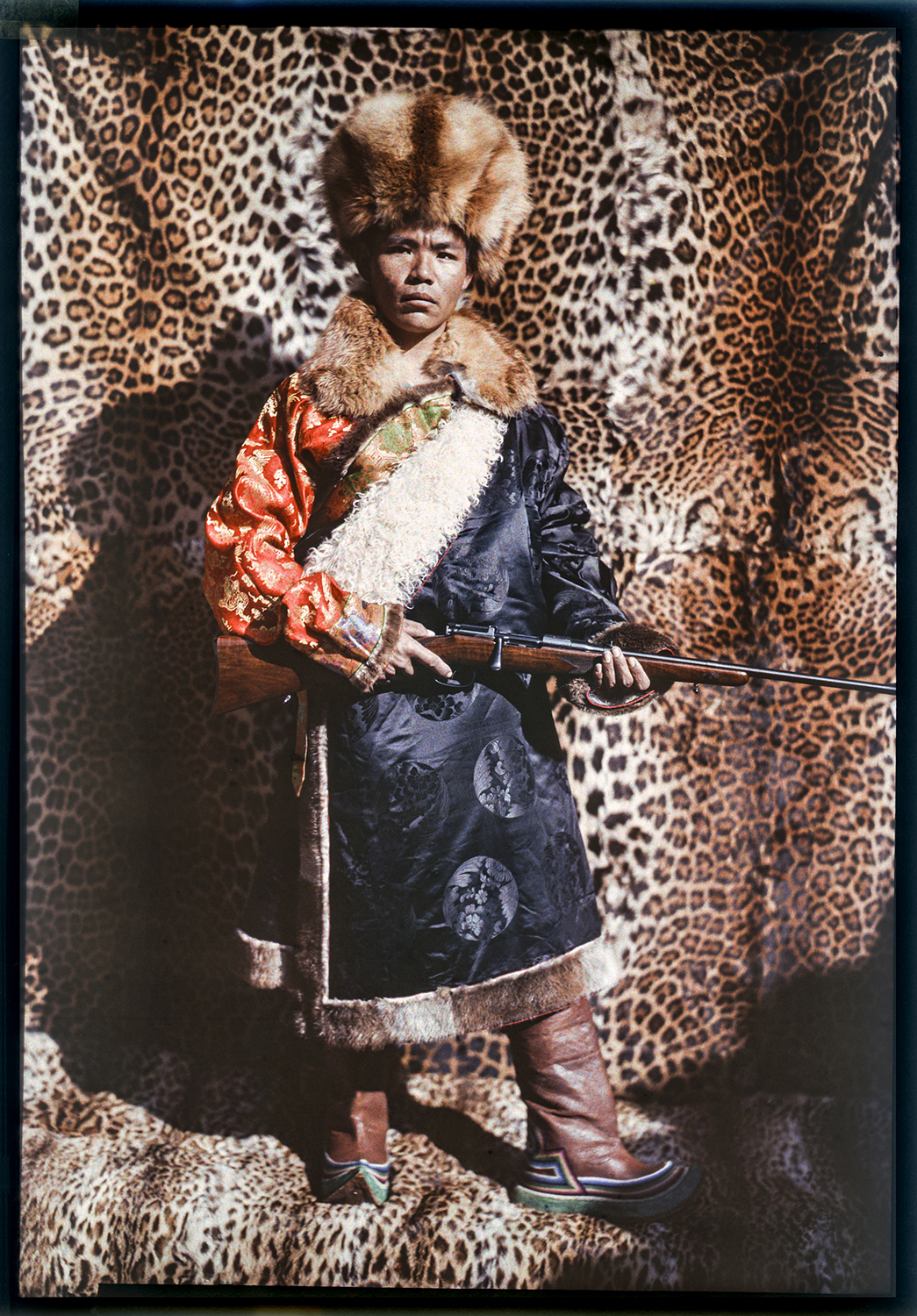

特别单元“奥托克罗姆”展示洛克使用奥托克罗姆技术拍摄的早期彩色照片。为了保护贵重且脆弱的原作,策展团队制作了等比例的复制品和大尺寸的灯箱,还有一些以洛克的黑白照片为蓝本制作的手工上色的彩色照片作为对比。

《身着卓尼样式藏装的纳西族考察队员》,1928,地点待考 © 谢子龙影像艺术馆.

除了照片,展厅还展示了大量文献资料,包括杂志、出版物、手稿、文书、证件等,丰富了展览的内容。此外,展览中还包括了洛克拍摄的四部民族志电影,这些电影记录了纳西族和藏族的宗教仪式和日常生活,为观众提供了更为生动的视觉体验。

开幕论坛现场

德戈金夫透露,展期期间还将举办一系列学术及公教活动。除了以“中国早期摄影史的收藏、研究与策展”为主题的学术论坛、还有一场以“科学、文化、摄影:约瑟夫·洛克在中国”为主题的跨学科研讨会以及若干场专题讲座,涉及人类学、民族学、传播学、生态学、艺术学、文学、人文地理、摄影史与视觉文化研究等学科领域。此外,作为展品的数字化形式及研究在展外的延伸,一个“《国家地理》重译计划(1924-1935)”的翻译计划亦在进行中,策展团队旨在通过对洛克旧文的重译与连载,为广大观众和研究者提供更为丰富、准确的汉化文献,以便全方位地理解洛克的摄影。

一年一度的馆藏展是谢馆的年度重磅展览之一,不仅展示馆藏,还将深入探讨影像艺术的历史和文化意义。继2022年“影像时刻:早期中国摄影视觉的发生”和2023年“错综的视线:早期摄影在东亚(1850年代-1919年)”之后,此次展览将带来哪些延展和新的突破?展览开幕一个月之后,雅昌艺术网对话策展人德戈金夫,讲述本次展览的缘起与构成,以及作为年轻策展人,他在这个因个人兴趣引发的展览中收获的丰富策展体验。

◉对话

个人兴趣是契机

雅昌艺术网:请您介绍一下策划本次展览的初衷?

德戈金夫:这次展览的缘起可以追溯至2022年5月。彼时,谢馆2022年度馆藏研究展的“影像时刻:早期中国摄影视觉的发生”正在展出,作为该展的学术活动之一,我与当时还是北京大学艺术学院博士后(现为北大社会学系教师)的杨云鬯共同担任召集人,开启了以摄影人类学为主题的理论工作坊。筹备期间,我借此契机向谢子龙影像艺术馆申请查阅其原作收藏。鉴于时间紧迫且馆藏丰富,难以在短时间内尽览全部藏品,经简要检索馆藏研究目录后确定了两处兴趣点:其一为约瑟夫·洛克的原作,即原版底片;其二为俄国人在新疆拍摄的蛋白照片所制作的手工相册,二者均契合我的个人研究兴趣。

在翻阅原作的过程中,奥托克罗姆底片所呈现出的彩色影像令我印象深刻,我意识到这或许是中国西南地区最早的彩色照片。我的博士论文梳理了自摄影术传入中国起,直至当代的中国民族志摄影以及边疆影像的发展脉络。据我所知,在此之前,中国最早的彩色影像是1910年卡恩摄影队在华北、东北及蒙古地区所拍摄的作品。而洛克的这批作品仅晚于卡恩十年,此后漫长岁月中,中国的彩色影像作品颇为稀少,这背后既有摄影工业发展的因素,也有政治、社会等多方面的原因。因此,洛克的彩色摄影更显珍贵,其重要性不言而喻,这也促使我萌生了以这批作品为对象进行深入研究的想法。

因此,我申请了谢子龙影像艺术馆的“中国摄影研究与出版资助计划”并提交研究方案,得到了学委会的高度认可与大力支持。他们建议我将研究拓展为一场展览,以便更全面、深入地呈现约瑟夫·洛克在华民族志摄影的卓越成就与深远意义,展览由此而来。

雅昌艺术网:您刚谈到,之所以提出要去看约瑟夫·洛克的原片,是因为您的个人研究兴趣。您关注洛克的原因是什么?

德戈金夫:我本身是摄影师,我常把自己代入洛克的经历。他出生于1884年,而我出生于1985年,我们是相隔百年的“80后”。我常想,我若置身100年前的他所处环境,穿行河谷、直面雪山凶险,甚至遭遇土匪、土司,我会如何应对,是否会退缩。虽难有确切答案,但洛克的日记、小说、考察笔记和照片常给我启示。他并不完美,甚至有诸多缺点,但他身上有几处可贵品质如勇敢无畏、对异文化的强烈求知欲与征服欲,以及每日自我反思的精神,值得被世人看见。他通过对异文化的观察思考白人世界、现代文明的未来走向,这些已超越摄影师本职,却更激发我深入研究他的冲动与兴趣。他为了他的事业放弃了很多,换做任何人,恐怕都是难以做到的。

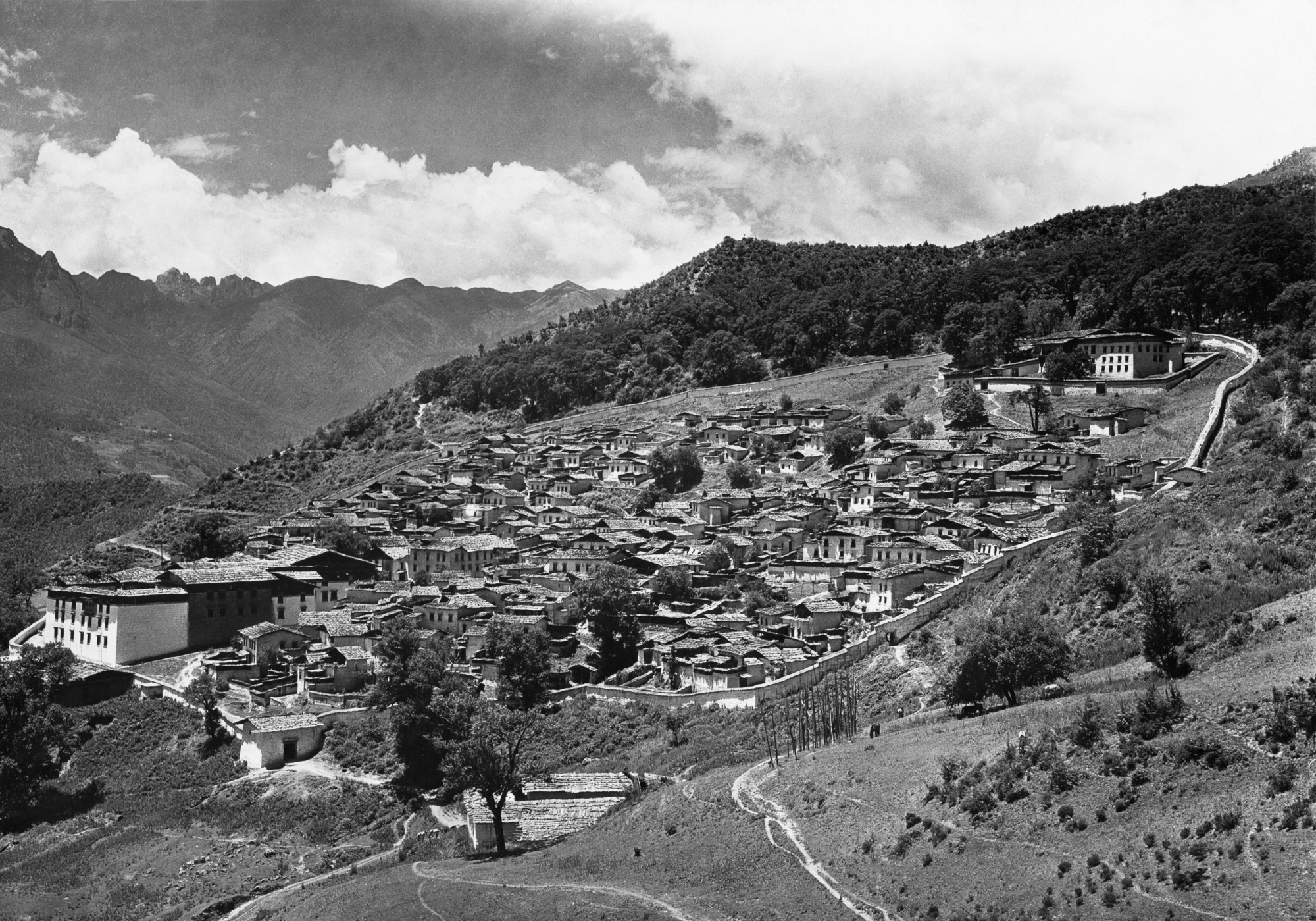

《依山而建的木里大寺》,1928,四川凉山 © 国家地理学会

雅昌艺术网:这是国内首个正式的“洛克摄影大展”。在策划和筹备中,您做了哪些前期准备?这些经历对您的策展工作有哪些启示?

德戈金夫:去年4月份,我和中央民族大学的朱靖江教授一道,前往滇川地区进行实地考察,重走“洛克线”。我们参观了洛克故居、洛克纪念馆,还去了稻城亚丁。在那里,我发现洛克已经成为一个大IP,形成了特别有趣的文化现象。当地有洛克广场、洛克超市、洛克小路,还有洛克餐馆,这让我意识到洛克不仅仅是一个在摄影语境下讨论的对象。

我们带着洛克的老照片走访了他曾经拍摄过的地方,比如木里大寺。据说他们寺庙里也收藏了很多洛克的老照片,但我们没有见到。通过这次旅程,我对洛克影像中记录的滇西北的民族杂居状态和人文宗教信仰有了更加直观的体会。

举例来说,迪庆藏族自治州下面有维西傈僳族自治县、白族普米族自治县和独龙族怒族自治县,白族自治州下面有彝族自治县,彝族自治县下面又有白族乡、傣族乡。丽江的少数民族虽然以纳西族为主体,但依然有彝族、傈僳族、白族等民族交错混居。这种“民族共同体”的形成是自然的过程,并不是因为某种意识形态或行政力量的介入,而是各民族在历史过程中自然交融的结果。他们的信仰和文化一样,也处在不断交融、杂居、互相影响的过程中。

从文化圈的概念切入策展

雅昌艺术网:本次展览分为序章和三个单元,结构清晰,重点明确。请介绍一下您的策展理念和想法。

德戈金夫:对于大众,包括很多摄影人而言,民族志摄影都是一个相对陌生的概念,如果通俗地解释,它比较接近于以往所谓的“人文地理摄影”,因此其最重要的两块信息就是人文和地理。我进行了比较系统的地理信息梳理,将所有收集到的洛克照片按地理分类,发现了一些特征。例如,他在云南地区的拍摄对象主要是纳西人(包括摩梭人),而在川甘青三省的拍摄主要集中在藏区,这意味着他的镜头兴趣集中在云南的纳西族和川甘青的藏族身上。因此,展览的主题并没有延续一般摄影师个人回顾展的逻辑,以时间线为线索来梳理,而是用文化圈的概念切入。

首先,在序厅专门为这个展览制作了一张地图。虽然关于洛克的地图很多,而且各种洛克线至今仍有争议,但我们并没有清晰标注从A点到B点的线,而是通过地图展示洛克在滇西北、川西、青海东部以及甘南这四个地区进行拍摄的明确线索。我们还为此设计了两版海报,直接呼应展览主题。

其次,在策划展览时,我们对展览的动线和单元设计也花了很多心思,以确保展览丰富而连贯。展览的单元设计与主色调紧密相连:序章部分选择绿色作为主色调,暗示洛克作为植物学家的身份,以及他早期进入中国时相对青涩的学者状态;进入“东巴迷梦”单元,蓝色提取自纳西老东巴服装的颜色,体现了纳西族的文化特色;“喇嘛王国”单元采用神秘的绛红色调,符合藏传佛教给人的视觉印象,突出其神秘和庄严的氛围;特别单元则运用相对黑暗的环境展示,以凸显彩色摄影的震撼力,增强视觉效果。

展厅布局方面,我们通过过道的透视感,使观众可以清晰地找到单元之间的衔接关系,使展览的动线更加流畅。

雅昌艺术网:展览中的最后一个单元,展出了多幅大尺寸的彩色照片,展出作品与前面的单元形成了鲜明对比。请谈谈您的想法。

德戈金夫:特别单元放在最后,一方面是为了凸显其重要性,另一方面是为了给观众留下悬念。奥托克罗姆是中国西南地区最早的彩色照片使用的工艺,我们从科普角度介绍早期彩色干版摄影工艺及其特殊价值,还专门选取了《国家地理杂志》制作的手工上色照片进行对比,凸显奥托克罗姆工艺在色彩上的独特美学特性。

底片实物已经变得非常脆弱,对温湿度要求极高。因此,为了保护原作文物,我们制作了等比例的复制片摆在展厅里,保留了底片的所有细节,包括尺寸、厚度、龟裂和损坏状态。同时,我们进行了精细修复,以灯箱形式展出的照片可以呈现相对完美的状态。

雅昌艺术网:在您看来,这次馆藏展对于洛克的研究而言,有哪些意义和作用?

德戈金夫:展览现场有展示关于洛克的出版物,既有洛克自己的著作,也有他人研究洛克而撰写的著作,还有著名的小说《消失的地平线》、阿来先生去年刚发表的长篇小说《寻找香格里拉》,以及中国的《国家地理》《华夏地理》等杂志往年做的洛克专题报道以及一些地方根据洛克作品所做的当地的风物志、史志等。

洛克研究是跨学科的研究,不仅涉及摄影与影像学,还与民族学、人类学紧密相关,同时又与植物学、生态学密不可分,而且与新闻传播学、文化研究领域,以及某种意义上的史学、文学等都有一定的关联。如果洛克研究在将来成为显学,我们再回看今天的展览,它不算完美,但应该是一个很好的开始和起点,是我们进入洛克世界的一把钥匙。

目前,洛克相关的影像和文献资料主要收藏在西方国家,以美国最多,此次展览得益于海外机构长期以来对洛克作品的重视、保存和整理。相较而言,国内的洛克研究起步较晚,期待以谢子龙影像艺术馆为首的更多民间及官方艺术、文博机构能参与进来,建立更加丰富的洛克研究、文献、收藏体系,推动国内洛克研究的发展。

展览展出的跟洛克有关的出版物

馆藏展的逻辑与脉络

雅昌艺术网:此次展览是谢子龙影像艺术馆一年一度的馆藏研究展。您如何梳理此次展览与前两次馆藏展之间的逻辑关系?

德戈金夫:在筹备展览时,我首先从谢子龙影像艺术馆的角度出发,着重考虑馆藏研究展的延续性。馆藏研究展的概念,至洛克展已是第三届,如何将这一概念延续下去是关键所在。

回顾过往,2022年的“影像时刻”展览由北京大学的唐宏峰老师策划,呈现了早期中国摄影视觉发生的研究成果。该展览没有局限于摄影本身,还涵盖了广义的视觉文化,包括版画、出版、插图等多种丰富类型,为谢馆的馆藏研究展树立了一个高起点——并不局限于摄影本体语言的研究,而是立足于更广阔的视觉文化研究领域。在此基础上,2023年的馆藏研究展由谢馆学委会的顾铮老师担任策展人,以“错综的视线”为主题,聚焦从摄影术传入中国到1919年期间,摄影在中国以及包括日韩在内的东亚范围内的接受和传播过程。这一主题展现了相对宏观的视角,为接下来的展览打下了很好的基础。

基于此,我将本次展览的主题确定为深入探讨约瑟夫·洛克在华期间的民族志摄影成果,既延续了谢馆馆藏研究展对视觉文化及摄影领域深入挖掘的传统,又聚焦于洛克这一具有重要历史价值和学术意义的个案:旨在通过洛克的摄影作品,展现中国西南地区的风土人情、民族特色以及当时的社会文化状况,同时也体现了摄影术在跨文化传播和记录中的重要作用,进一步丰富和完善了馆藏研究展的学术体系和展示脉络。

此外,从时间上来看,顾铮老师策划的展览截止于1919年,而洛克于1922年进入中国,时间上形成了相对完整的衔接。从视觉文化到东亚摄影,再到具体某一位摄影者的个人视角,这一过程从宏观到微观,从全景到特写聚焦,逻辑上非常明确。

德戈金夫在开幕式论坛现场分享策展过程

雅昌艺术网:作为策展新人,您在策展中遇到了哪些问题以及解决方法?您通过此次的工作对策展有了哪些新的体验?

德戈金夫:在开幕论坛时,有老师向我提问,是否在策展中有创作的成分。首先,创作策展有一个适用性的问题——面对什么样的艺术家。洛克他并不是真的艺术家,他的摄影毕竟有科学属性,我们发挥的空间相对较小;但是我又是摄影师出身,上学时受的训练是传统的摄影工艺,因此对摄影的理解更多是利用摄影本体语言。因此大家在展厅看到的大部分作品,虽然是复制品,但都进行了全面的修复和调色,此外还有二次的裁剪、重新构图,使其在视觉上更加完美和统一。

策展团队曾建议保留作品的原始色调,包括各种颜色污渍。保留下来当然有意义,但是我也有自己的看法。首先,我不想把它做成我们印象中的老照片展览。其次,以我个人对洛克的了解和认识,如果他今天还活着,他应该会希望他的展览是一个很体面的展览,他不会希望他的作品是以破破烂烂的状态出现。

在这将近一年的策展时间里,我们策展团队开了大大小小无数次会,邮件发了上百封,团队的每个人都是全情投入,也给我提供了充足的情绪价值。

观众在展览现场仔细阅读作品和图注

雅昌艺术网:此次展览是您和谢馆的首次合作。对于谢馆以后的馆藏系列展览,您有哪些想法和建议?

德戈金夫:通过这次展览合作,我对谢馆有了更多认识。首先,谢馆的收藏并不局限于长沙、湖南或某一特定区域,而是涵盖了中国摄影史的大部分时间段和地域,甚至包括海外内容。所以,谢子龙影像艺术馆不仅是长沙或湖南的馆,更是中国摄影展览及学术研究的重要平台。同时,众所周知,谢馆是一个流量颇高的网红打卡地,吸引了众多长沙市民和外地游客。这促使我思考如何使展览深入浅出。我常在展馆观察普通观众的观展行为,包括他们是否会关注展签文字、对有趣照片是否会一扫而过,以及他们最关心的点是什么。

作为策展人,我这次最大的体会是学会从观众角度出发去策展。展览既要深入、有学术性、深度和问题意识,能出成果、有原创性,又要让普通观众有所收获,在社科、人文、艺术史等领域起到普及和教育作用。若能一直这样做下去,谢子龙影像艺术馆未来将不仅只是一座摄影艺术馆,更会成为中国艺术教育、美育、科普、博雅教育的重要阵地。

开幕式论坛现场

雅昌艺术网:谢谢!

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。