编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

文 | 裴刚

在普遍越来越僵化表象化的形式和观念的潮流下,女性艺术家们的作品与日常切身的经验的密切关系,激发出更有立场和思辨开阔的问题意识。同时也提供了不同时代女性艺术家作品从更细微敏感处的体验出发,形成在表达当下的处境时产生的共情。并且超越性别、身份、地缘、女性艺术等等惯性,回到日常体验和作品自身的温度和思辨。

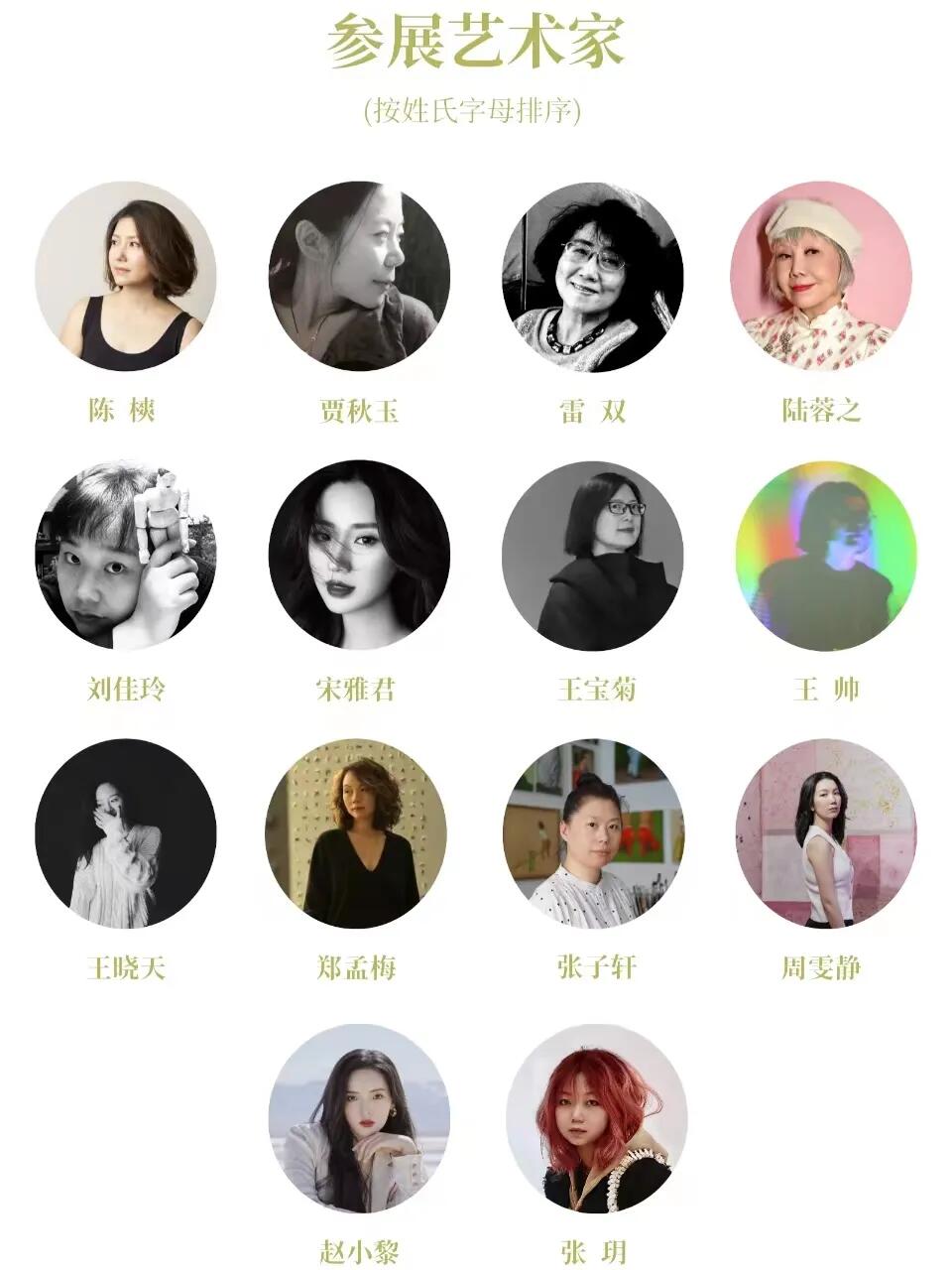

艺术家与论坛嘉宾合影

在宥爱美术馆2024年6月25日启幕的“疗伤一代”中国女性艺术家对话展中,多次被提及的关键词“生命艺术”和“规训”,也为“疗伤一代”的群体提供了一个大的文化、历史的思辨背景。展览的策展人郝青松,携手14位来自不同背景和世代的中国女性艺术家:陈樉、贾秋玉、雷双、陆蓉之、刘佳玲、宋雅君、王宝菊、王帅、王晓天、郑孟梅、张子轩、周雯静、赵小黎、张玥,以“疗伤一代”为主题,呈现融合绘画、装置、影像等多重表达形式的40余件艺术作品,是当代中国女性艺术家生命艺术的一次集中亮相。展览呼应了同期正在展出的“妮可·巴菲特:疗伤一代”亚洲大展。“疗伤一代”的同名主题构建了中西方女性艺术家在艺术、生命状态、日常经验等等的对话。

“妮可·巴菲特:疗伤一代”,展览现场,宥爱美术馆

宥爱美术馆馆长Angela Lu把“疗伤一代”植入当代艺术由文化身份向生命主题转型的文化议题之中,在她看来,也是生命艺术由创伤主题向疗伤观念转型的艺术概念。“疗伤一代”首先是一个多代际的记忆性社会学群体,不限于千禧世代的青年。之前几代人的生命问题同样没有解决,共属于“疗伤一代”。参展女性艺术家跨越20世纪50年代至21世纪00年代,既有对当代艺术影响深远的艺术名家,也有独具潜力和新一代影响力的新锐艺术家。

展览现场

宥爱美术馆自开馆以来,始终立足于中国当代艺术的现场,提出与中国当代艺术的主体性和历史处境相关的问题。策展人郝青松在观察生命艺术的状态时,并没有僵化概念化的去表述,而是在历史的、文化的、空间的不同维度展看与时代性之间的关系。这也有助于人们对已经习以为常的“伤痛、疗愈”,激活不再敏锐的感知力。他在以历史为展看的视角中阐述了“外力冲突所形成的苦难是非常显然的,但是无形的抑郁状态就是生命对痛觉的麻木。也因此当此痛觉突然成为普遍性发作的时候,人们甚至不知道其源头在哪里,因此‘疗伤一代’的生命艺术是长期被遗忘的。”而此次展览则是在时代的现场,提供了一条思辨的路径。

汉娜·阿伦特曾谈道:“当这样一个人,牢牢地盯住自己的时代时,他不会被流行时尚的表象所迷惑,而是能够看到其光芒背后的黑暗”。在穿透表象,看到背后伤痛的底色时,艺术家同时,也在这个不断失忆和充满不确定的时代,再次激发“生命艺术”的可能性。

展览现场

展览现场

策展人郝青松在展览现场为观众导览

此次参展艺术家陆蓉之作为亲历上世纪70年代女性主义运动的深切的认同追寻女性及女性艺术的独特存在价值的意义,追寻生命艺术的思辨和审美在个体与群体间的关系。此次女性展在看到陆蓉之、赵小黎的合作中不仅有潮流的形式,也有ai技术、艺术家与大众的关注共同构成的新的景观,与时代对话共振。展览借助艺术家的流量密码为美术馆的学术展览和公众关系之间建立了新的链接。

艺术家陆蓉之和赵小黎作品空间,宥爱美术馆

当代艺术提供了没有程式化的定义和没有边界的讨论的可能性。今年威尼斯双年展“处处都是外人”可以观察到少数族裔或边缘人群,在今天这个时代的历史处境下的生命状态。 即便是在全球化的大背景下,依然没有天涯共此时的惯性时间和空间的共享,而是不同时间空间的交叉。不再是线性时间空间的过去现在未来的叙事,也不是后观念过分的身份、地缘等等的政治话语,而是一个交错的文化、肉身感知、瞬间痕迹的混杂的文化时间。

法国哲学家、社会思想家和“思想系统的历史学家”福柯作为20世纪下半叶最有影响的思想家,一直迷恋的和渴望的一种体验:“看”与“说”、“可见”与“可述”的秘密。在他的著作《词与物》中“人之死”这句语录似的话,揭示了17、18世纪西方所建立起来的人的概念失效了,人既作为一个认识的主体,又作为一个认识的客体的这样一个概念已经失效了。由于弗洛伊德的心理分析,还有结构主义等等发展之后,阐述人并不是认识的主体,而是潜意识控制了人。那个结构性的东西控制着人,所以后来他还讲过一个名言:“不是人说话,是话说人。”人被整个语言系统控制,语言结构已经决定了人说什么样的话。同样在《规训与惩罚》等著作中阐述了从历史发展的维度,关注知识与权力的关系——权力怎样通过话语权表现出来,并配合各种规训的手段将权力渗透到社会的各个细节中去。也就是微观的权力,并不显现在表象,甚至并不像规训权力是附属于某个规训机构,这些权力恰恰是作用于我们每个人的生活,甚至是日常生活。就像对家用电器、服饰、汽车等等消费品,如果你不打算作为隐者,那么消费社会所提供生活方式就是一张巨大的权力欲望之网,规训每个身处其间的人们。所有在城市经济生活中随波逐流的人们,都被裹挟在消费社会提供给人们的生活方式中。

在疫情前后全球当代艺术呈现表面光滑、同质化、精致化、空洞肤浅的趋势。越来越多的展览中,思辨的、感知的,有痛感的艺术逐渐在消失,陷入到了虚化的狂欢中。但在艺术家王宝菊的作品中看到了艺术家在个人体验和时代处境中建立的深度关系。“来啊!我们跳吧”两个人摇动绳子却毫无着力点,就像已经断裂的文化,被悬置的状态。

王宝菊 来啊,我们跳吧 2023 三屏录像2'37"

自述:继2020年《来啊,我们跳吧》(城市泄洪渠版)之后,2023年又赴新疆天山拍摄了峡谷版。

来啊,我们继续跳吧。在高山之巅,在大海之上。

阿甘本提出: “当代性是一种个人与时代之间的独特关系,既要执着于其中,又应与之保持距离。”如果一个人沉浸于当下,盲目地与时俱进,就有可能跟随肤浅的时尚。只有与时代保持一定的距离,对当下有冷静的思考,才有可能理解当代性。历史上所有拥有胆识和洞见的思想和艺术都具有某种“当代性”。

艺术家陈樉、雷双、王帅、贾秋玉、王晓天、宋雅君、郑孟梅在她们的绘画中就像这个时代的独行者,在过去和未来之间找寻现实与超越经验之外的独特语言、痕迹,也是她们与世界对话的独特方式。虽然她们都有不同的植物为绘画对象,陈樉用贴近真实的具象语言,深入对象的每个细节,生命由生命过程中的疏离、异化的确切印痕,在每一片花瓣的即将枯萎的伤痕处,展开过去、现在、未来的生命意志,也在心理层面投射着困惑、紧张、焦虑的当代困境。雷双的作品更趋向表现性的绘画,热烈激情的笔触、线条、色彩穿透虚空,展开个体生命意志潮汐的变幻。她们的绘画都具有个人化的体验和诗性表达,唤起一种人与人之间的互通性。当你处于某个“空间”时,很有可能与历史长河中存在的某种精神脐带联系起来,与不同时空中的人物在感知上产生共鸣。

陈樉与雷双作品现场

陈樉 玫瑰 2008 布面油画 150x150cm

自述:去年深秋的一天,我看到院子里的玫瑰蔫下去了,有的花瓣已经枯萎。很难说那些花朵是要凋落,还是要绽开?它很危险,可是也充满了喜悦。我久久地看着它们,我突然发现,它们并没有我所体会的那么紧张,它们是镇定、平静的,完全不是我所能感知的状态。更铭心刻骨的是,我的错误的、颠倒的一切,稍纵即逝,几乎没有停留,便消失在清爽、明净的无言之中了。

我开始了玫瑰的创作。表达那一刻的感悟,对我已经足够了。世间万事万物,幼雏容其无知,青春理应炫耀,老死值得敬畏和追忆。但是还有更多的内容,是生命必不可少的 创痛,或意义。诗人阿垅的诗一“我们宣告 :我们无罪,然后我们凋谢。”可是我的留恋,不会像男人们那样激烈,我的艺术中,希望是沈从文那种“风,你轻轻地吹,把花吹开,不要把花吹落”。

2005年的那一刻,我被玫瑰花击中。在我的画中,你和我-样,是矜持的,世界又一次成为处女。2005至2015十年间,对花的创作,使我从产后抑郁中走出,我相信作品可以治愈我自己同时也可以治愈她人。

雷双 弦断 2018 布面油画 130x97cm

自述:《弦断》这幅画是为了排遣我身体剧烈的痛疼而作(带状疱疹后遗痛),只有作画时那每时每刻缠绕我的疼痛才会随着我精神的转移而缓解甚至奇迹般地退场。瞧,左手缠着纱布,好 在还有一,只完好的右手让我有幸来实施这一-切。 怎样命名它呢?是浴火重生吧。那是一颗不甘屈服的灵魂在难以忍受的病痛折磨中为生命的真实存在留下的一个纪念。

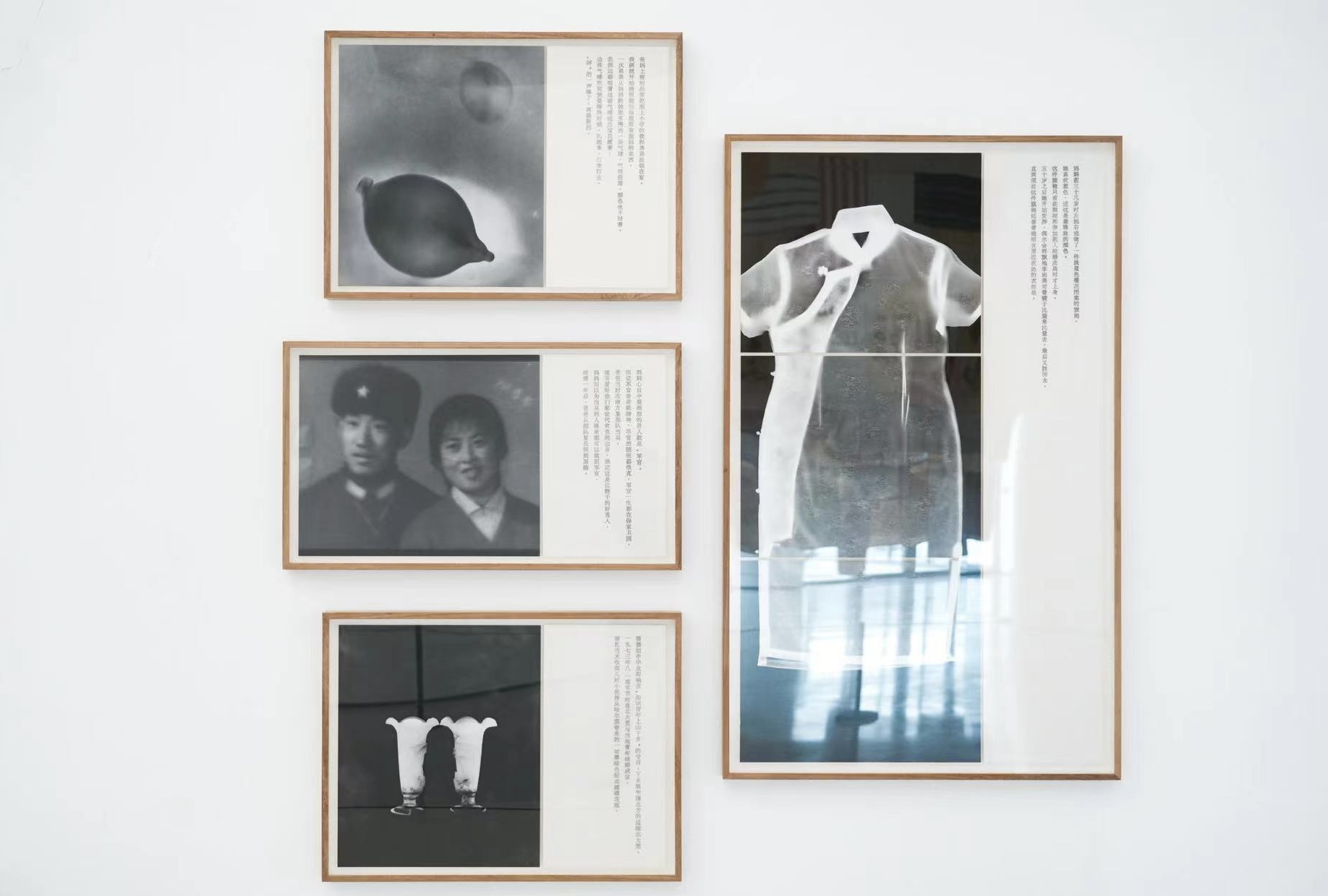

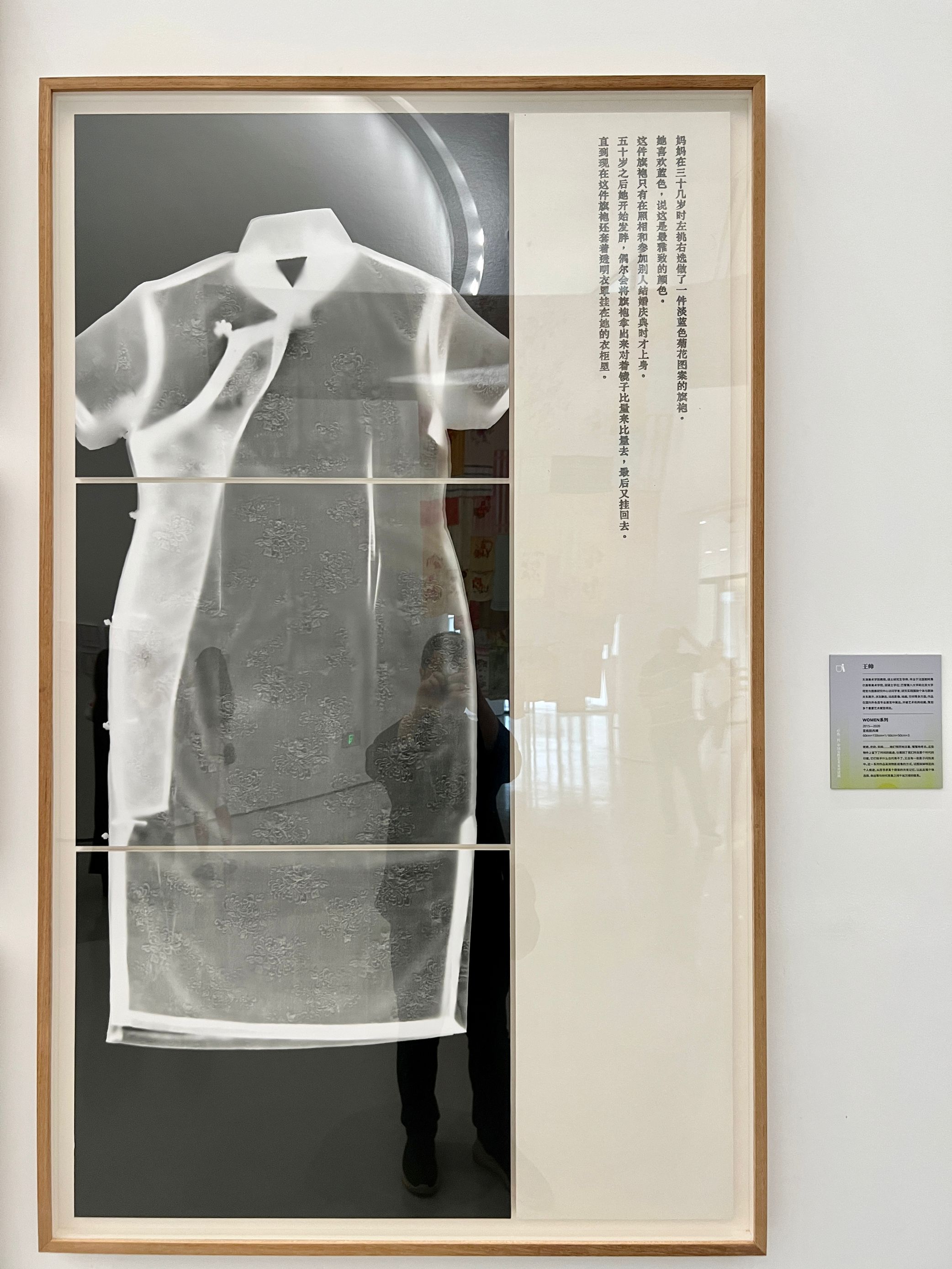

王帅 WOMEN系列 展览现场

王帅 WOMEN系列 2015- -2020 宣纸胶丙烯 60cmx1 50cmx1 / 60cmx50cmx3

自述:姥姥、奶奶、妈妈....她们悄然地活着,慢慢地老去。这些物件.上留下了时间的痕迹,也镌刻了我们所处那个时代的印痕,它们似乎什么也代表不了,又总有一些影子闪烁其中。这一系列作品采用物影成像的方式,试图抹掉明显的个人痕迹,从而寻求某个群体的共有记忆,以此反观个体选择、命运等与时代背景之间千丝万缕的联系。

王晓天 最勇敢一刻(一、二)2024 打印级喷绘,无框铝塑板60x80cm

自述:成为母亲那一刻,来自于血肉之躯的孩子,在母亲的身体上会留下痕迹。我向三十位经历了剖宫产手术的妈妈收集了手术疤痕的照片,从刚刚生产到产后十几年,她们的伤 口各不相同,但无- -例外的触目惊心。孩子出生的那一刻,她们拿出此生所有的勇敢抛却恐惧,抛却隐私,抛却体面。这道伤痕,对于女性来说,在身体上,也在心灵上。没有经历过的人很少会知道,许多的女性原来是带着这样一道疤在活着。但作为母亲又是坚强而乐观的,不完美的瑕疵或许令人黯然,但孩子带来的喜悦总是可以盖那些创伤。直面作为一个母亲最深刻的伤疤,记住这最勇敢的一刻,每个印记,都是勋章。

贾秋玉 安全地带(A、B)2020 纸本综合材料 180x150cm

自述:我作品的图像正在形成为具有指向性的符号,去除掉图像叙事和抒情的表达,让它独立成“物”的存在,在强化它的过程中简化观看者对它的意向需求,让它成为我指定的意义。面对纸本作品的困境,我用叠加、撕裂的方法试图改变纸本作品中单薄平面的视觉效果,在不断变化的层次中寻找语言的质感和秩序。我使用的“黑”色并不仅仅和墨有关系,“黑”和我的图像关联,和我的经验关联,它们一起构成我作品的符号和我的态度。

展览中的两件作品“安全地带A、B”表现的是日常可见的斑马线。在现实中斑马线是安全的区域,而我想要讨论什么是“安全”,我们怎样建构心里上的“安全”及“安全”的不确定性。作品中流淌的墨色和丙烯白的冲突是一-种否定,拼贴的纱布成为“黑”色与白色的疗愈,我希望在冲突、否定和疗愈中呈现我的作品。

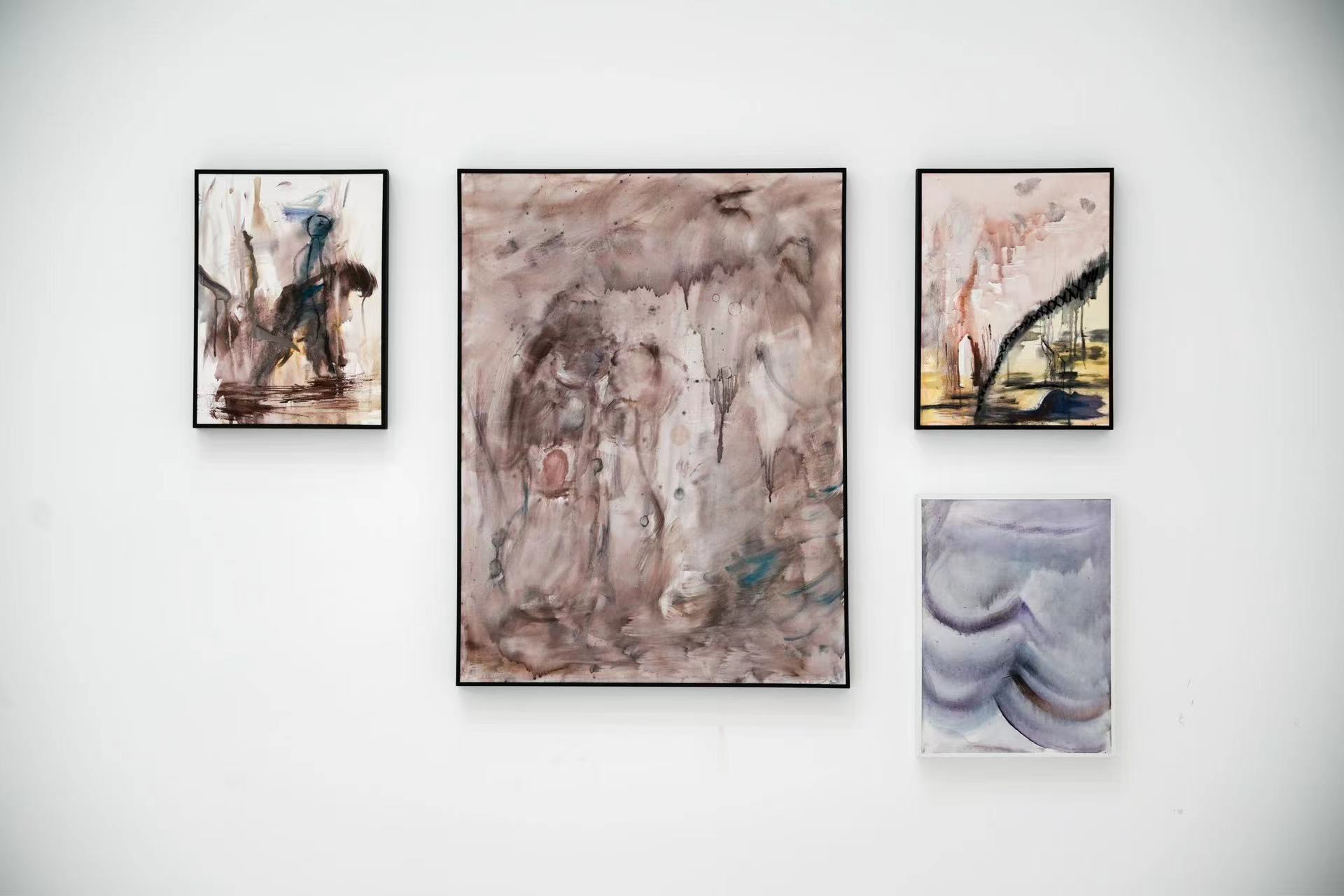

宋雅君 系列油画 2024

自述:我的作品从“人”的角度,从灵魂与肉体出发探讨生命关怀。作品《痕》的创作灵感源自我肚子上有一条横切的剖腹疤痕,那是生我孩子时留下的。我没有想过因为它的丑陋而去美化它,那条深深的疤痕已经成为了我肉体的一部分,当我重新审视这条疤痕时,我看到了它赋予的生命意义,我最后用线把疤痕缝起来,创伤似乎成了-一个个勋章。不光是身体的创伤,同样也关乎精神的创伤,赭石色是我这次作品选择的基础色,作品里的它似尘土的颜色,它是史前时期拉斯科洞穴壁画的色彩,它也似人类皮肤受创伤时留下的淤色。我以自我体认和领受出发,在作品《抽离》、《人是什么》中探索精神创伤微妙的模糊性与边界,探索人的身体、心灵在危险、脆弱状态下所蕴含的复杂性,和人里面的破碎、纠结、自我疏离,直面人类生存困境,跨越个体身份探究后现代以来,后疫情时代的群体性创伤,进而探讨:人是什么?人算什么?人真正需要的是什么?作品《肋骨》灵感源自上帝从亚当身,上取了肋骨造了女人,这是人类历史有记录的第一个手术(创伤),亚当说“这是我的骨中的骨,肉中的肉,可以称她为女人,因为她是从男人身上取出来的。再到“第二个亚当”的肋伤。以此对人类关系中的创伤、割裂、破碎作出深刻反思。创伤于我是什么?是完成祢给我的路。

艺术家郑孟梅在作品的展览现场

郑孟梅 失眠档案04:48纺织品+绘 70cmX50cmX20cm 2024

自述:不是每一场遭遇都可以倾述,那些泛滥在夜晚的情绪淹没了枕头......

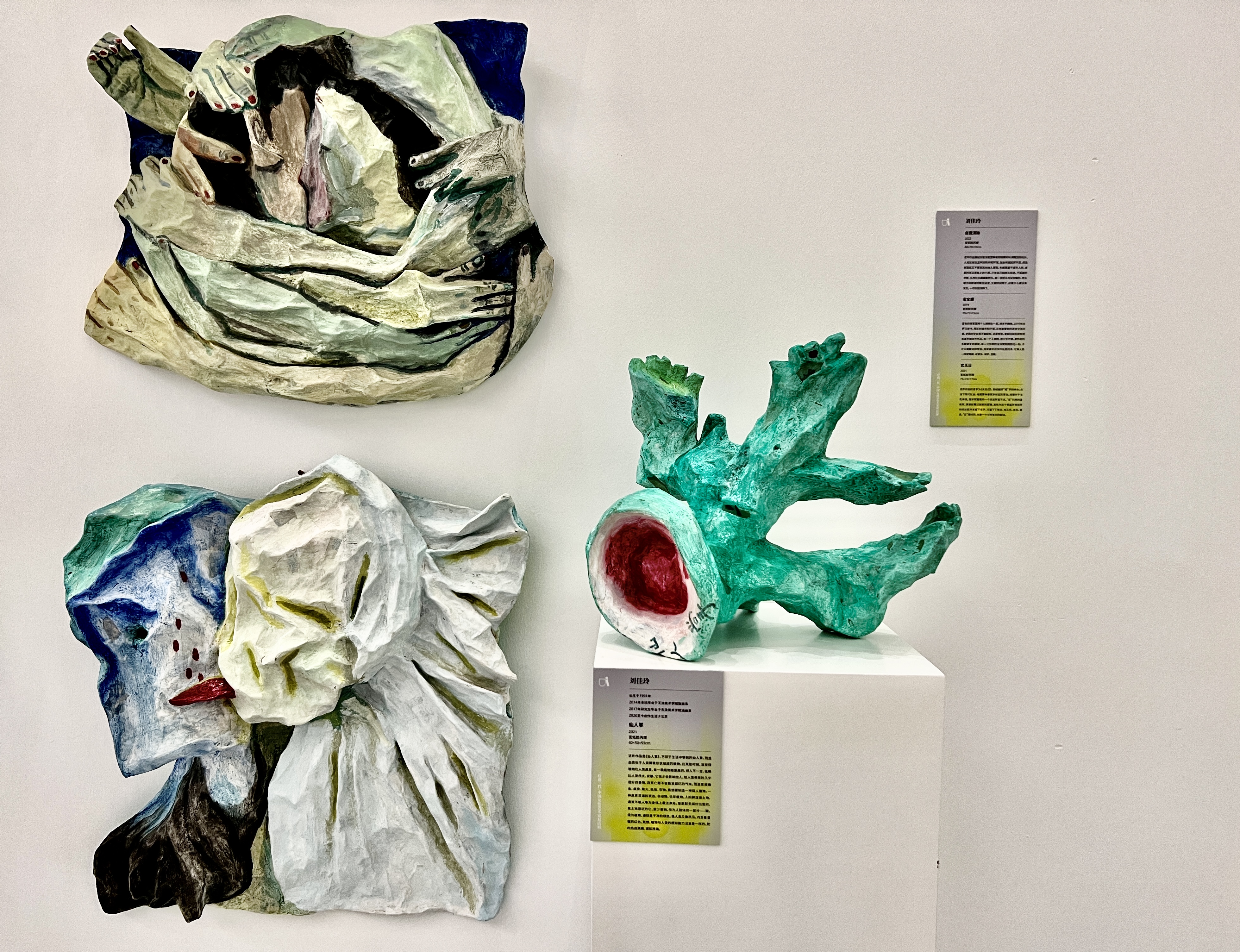

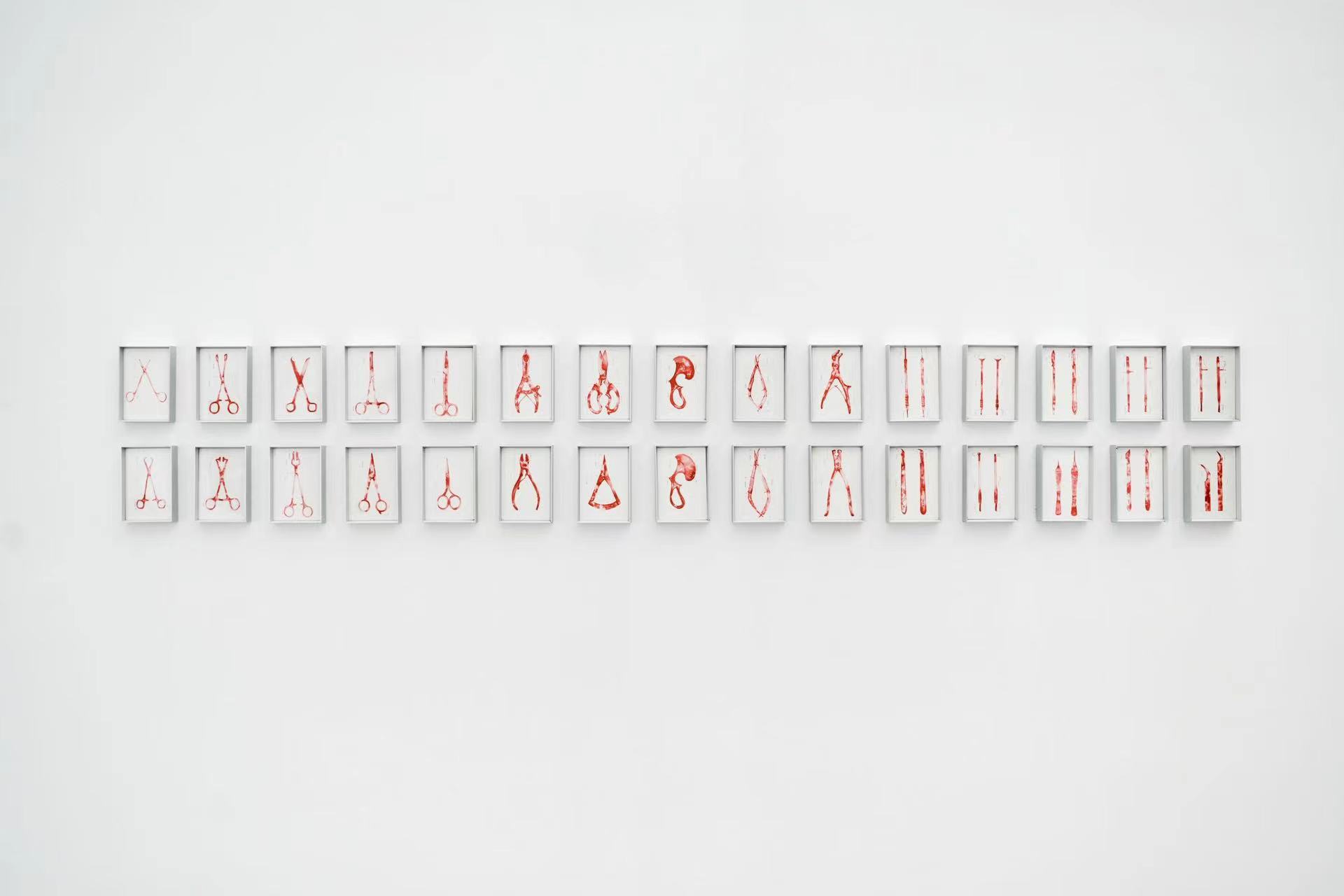

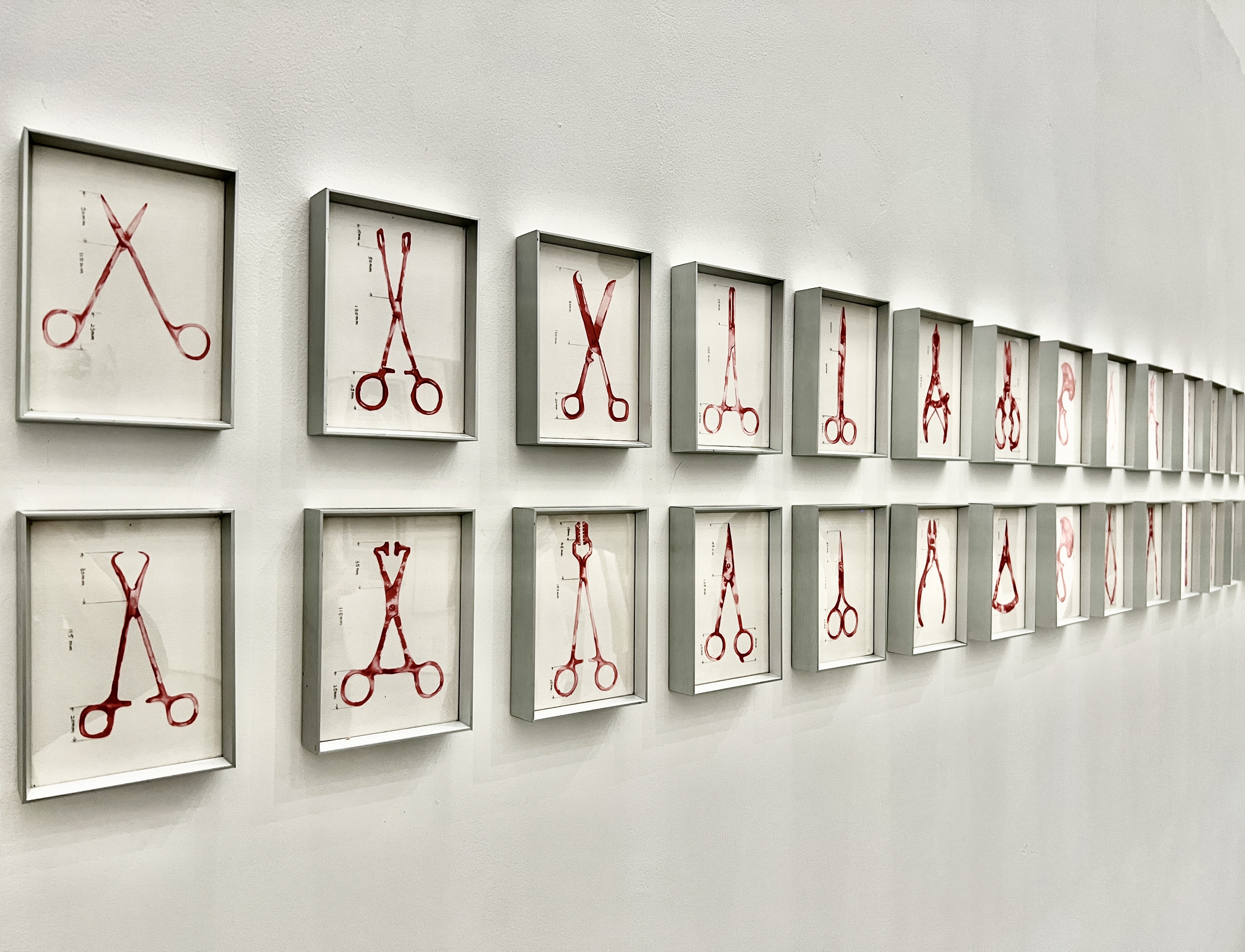

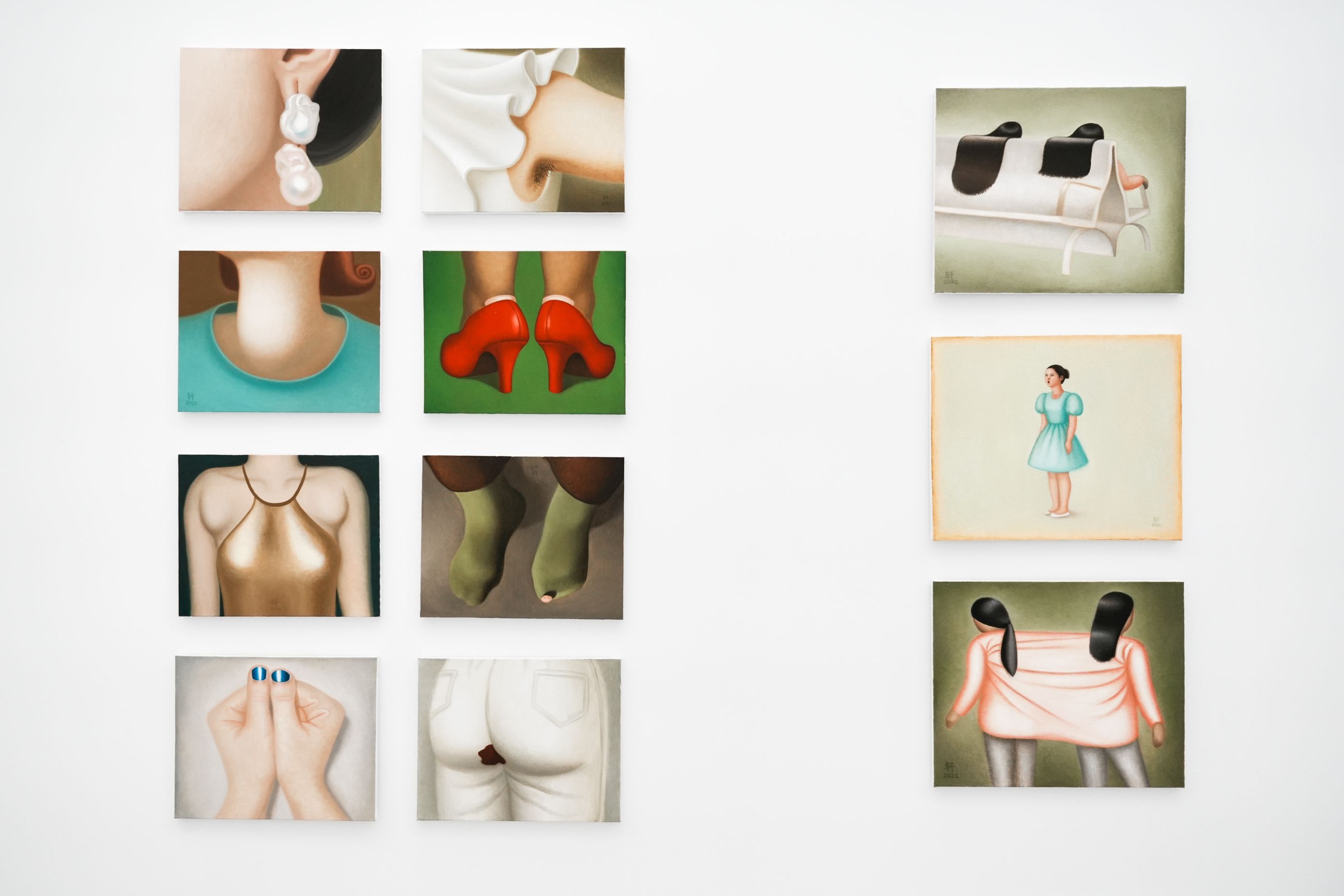

当代性与某种特定的过去、秩序相对抗,在刘家玲、张玥、周雯静、张子轩的作品中不时地引用于女性身体相关的材料和物性提示一种挤压下迫切的痛感。承载着消费时代人的异化、规训和记忆。虽然提示了工具理性的巨大系统,但也暗示了女性与感知、体认的种种可能性。她们对自我对世界的感知、认知、共情、感觉的循环,但并不固定在偏狭的定义里。

刘佳玲 仙人掌 2021 宣纸胶丙烯 40x50x55cm

自述:这件作品是《仙人掌》,不同于生活中带刺的仙人掌,而是由类似于人类脚掌形状组成的植物。在某些时刻,我觉得植物比人类高贵,每一颗植物都是美的,但人不一定,植物比人类伟大、安静,它很少去影响他人,给人类带来的几乎是好的事物,连死亡都不会散发腐烂的气味,而是变成粮食、桌椅、柴火、纸张、衣物。我想要制造一种拟人植物,一种高贵灵魂的状态,非动物,也非植物。人的脚连接土地,通常不被人奉为身体上最洁净处,是默默无闻付出型的,离土地很近的它,很少惹祸。作为人肢体的一部分脚,成为植物,通体是干净的绿色,像人类又像西瓜,内发着温暖的红色,我想,植物与人类的感知能力没准是一样的,腔内热血沸腾,感知疼痛。

周雯静 红色系列No.1 2015 纸本水彩 尺寸可变

她关注身份,性别,身体,疾病,权力以及它们之间的关系等问题。通过展览、写作、策展等不同形式的实践去参与社会问题的艺术形态。从个人经验出发以微观历史的角度生产与介入有关情感与物、权力与异化、个人与公共,以及有关身份、时代、社会伦理等问题。

自述:《红色系列No.1》是我在法国南特两年中创作的主题,它关于疼痛,关于自我意识的觉醒,关于与母亲关于爱。红色的第一层隐喻意义是“血液”。流血,是女性身体在生物性层面上所遭遇的最平繁的经历,不论是经期、生育、受伤或者疾病。其中“手术刀系列”,用红色墨水按照一-比- -的比例绘制出外科手术器材,多数为女性外科手术器材并在旁边用工程制图的方式标示出尺寸。冷酷的外形与热烈的内部形成强烈的对比,也是用矛盾法的方式把工具理性与强烈的情感表现出来。

张子轩 油画作品 展览现场

张子轩 独唱 2022 布面砂底油画50x60cm

自述:我的作品探讨女性之间多重且微妙的相互关系。一方面, 女性人生旅程中的很多时刻都是从同性间的相互支撑、示范、 帮助等获取力量,所谓"girlshelpgirls" ;另一方面,女性之间的关系也不可避免地存在一定复杂性,如闺蜜间隐性的竞争、母女间既有共生又有对抗等等。理解这些关系或者可以使女性如镜中审视般更好地了解自己。

张玥 哺育 2023 生米 24'00"

自述:从自己的“身体”记忆出发,我一人分饰母亲和女儿。片段-为母亲将生米一点点咀嚼至软,再吐入碗中,此阶段为 哺育.片段二为女儿将软化的生米- -点点咽下直至吃完。在我的回忆中,与长辈的争吵总是在饭桌上开始,但我接受的教育是饭桌是一-家人团聚的时刻,不管有什么不满都要忍住咽下。咀嚼生米的过程就是哺育的过程,米粒坚硬像塑料极其难咽下,与我记忆中的那些道理一样。

在展览同期举办的论坛,由批评家、策展人郝青松主持,邀请了艺术批评家、策展人蓝庆伟,自由撰稿人米阿,资深媒体人,策展人,苏州艺术志总编麻利,雅昌艺术网&艺术头条主编裴刚,策展人及艺术写作者徐薇等嘉宾参与了讨论关于疗伤一代和生命艺术等等相关的议题。从西南艺术的“伤痕美术”,70年代的“青春残酷”到后疫情时代的中国当代艺术的进程中,关于女性、疗伤、日常体验,在特殊的历史处境中女性艺术家们超越了时间的线性逻辑,形成过去、现在、未来相互交融的觉知和感官的永恒意义。

论坛现场从左至右:批评家、策展人郝青松,雅昌艺术网&艺术头条主编裴刚,自由撰稿人米阿,艺术批评家、策展人蓝庆伟,资深媒体人,策展人及艺术写作者徐薇,策展人、苏州艺术志总编麻利

论坛现场

论坛现场

当代艺术的活力既包括语言形式上的创造,也从批评理论的系统建立深入的思辨,不断与时代发生由表及里的碰撞和共振。因此,当代性始种在构建、突破中,并没有固定意义,也正是它的融合性、流变性和多样性使当代艺术这个命题一直充满了生命力。这种开放性与固定意义所产生的封闭性形成了鲜明对比。

如同阿甘本对当代性中超越了即时性,强调共时性、历时性和多样性的表述,“疗伤一代”作为生命艺术的践行,为当代艺术提供了鲜活的现场和决定性的叙事,也预示着不同的工作方法是否会产生新的语言路径?

展览现场

结语:“疗伤一代”中国女性艺术家对话展探讨的生命艺术在不同的时代都存在着,但在今天这个失忆和常识逐渐崩塌的时代,提供了重启反思的机遇,并且突显了“在场”的重要价值。也为这个充满了不确定性的时代带来新的可能性。

扩展阅读:郝青松:她们,疗伤一代

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。