编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

一千多年前,身处战乱中的黄筌用细密的线条和浓丽的色彩,在尺幅不大的绢素上,画了造型严谨、神态活灵活现的二十四只昆虫、鸟雀及龟类,《写生珍禽图》就这样诞生了。一千年后,当代艺术家汪正虹将这幅被无数工笔花鸟学子临摹范本的画卷,带到当代文化的语境之中,带到了意大利与全世界。

2024年4月20日至11月24日,第六十届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆“美美与共——集”在意大利威尼斯举办。此届双年展中国馆以“美美与共:集”为主题,分为“集”和“传”两个板块,“集”板块展出了100件散落于海外的中国历代绘画作品的图像文献档案分别在档案柜和LED屏幕中展示。这些作品均入编了“中国历代绘画大系”,该项目至今已历时近19年,共收集了12405件(套)中国古代绘画珍品图像,其中的1/4、约3000余件/套的作品目前分藏于中国以外的国家和地区。通过数字化手段,策展人团队把这些分散在世界各地的作品汇集在一起,并以文献档案的方式展出,既展示了这些作品的历史和流传轨迹,也提供了西方人对这些作品的解读和视角。

汪正虹《百鸟图迹》展览现场

“传”板块邀请了7位当代艺术家,以回应“大系”的方式创作7件艺术作品,并参考瓦尔堡《记忆女神图集》中图像文献学的方式,用图像文献的展示墙将“大系”图像和当代艺术作品联系起来,也同时呼应了全球图像史,形成了中、外和古、今的双向联动。其中,朱金石从建筑、车建全从山水、焦兴涛从人物、汪正虹从花鸟、王绍强从笔法、施慧从法书、邱振中从造园,这7个中国传统绘画的角度分别切入进行创作。展览旨在从“汇聚、交流、融合”的视角反思本次威尼斯双年展的主题“处处都是外人”,在展示多元文化的同时传递中国传统文化中“海纳百川”“和合共生”“美美与共”的价值理念,在军械库(Arsenale)展区游览路线的最后部分为观众带来不同的文化思考和视觉体验。

选鸟

在评选的最初阶段,策展人团队向艺术家提出了两点明确的要求:第一,作品需要对《中国历代绘画大系》中的作品进行回应;第二,要做到“拟古不仿古”,在中国传统哲学文化的基础上有创新,使传统艺术在当下的文化中焕发新生。基于这两点,翻到这本书的《写生珍禽图》时,汪正虹便立刻被它吸引住了。这是五代十国时期黄筌绘制的一幅画卷,画上详细描绘了二十四种昆虫、鸟雀及龟类,每个生物准确严谨的造型和精细劲拔的线条绘出,每一动物的神态都画得活灵活现,富有情趣,耐人寻味。它们之间并无关联,只是因为画的存在,集结在相同的空间中。

五代 黄筌 《写生珍禽图》 绢本设色 41.5x70.8cm 故宫博物院藏

“黄筌所处的五代十国战火频仍,他历经四朝,却始终备受礼遇。这是艺术和美的力量,它能够让人超越现实,进入到自由的境地。我希望能够延续这种精神。此外,这幅画描绘了十种鸟类,其中有些从2800米以上的地方飞下来,来自西部青藏高原和四川盆地如今已非常稀有且濒临灭绝。它们种类不一,语言不通却共生在这段绢素里,这回应了本次主题‘处处都是外人’。现代社会中,个人成为基础运行单位,传统基于家庭、族群、社区的联结方式被消解,人群就像黄荃作品中的鸟群,热闹,但孤独。因此,我化用《写生珍禽图》中独立与汇聚的观念,反思个体与集体、主体与自然之间的关系。”

黄筌《写生珍禽图》中的鸟

在画面的二十四只昆虫、鸟雀和龟类中,汪正虹近乎直觉地选择了鸟。在她看来,鸟十分自由,它们能够跨越陆地,飞越大海。这种精神可以给今日身处桎梏中的人以启示;此外,鸟与人确有诸多相似之处。候鸟隐含了一种跨语境、跨文化的现代暗示。鸟类每年都会迁徙,回到南方或北方,人类也会在除夕、中秋或圣诞节等各自重要的节日迁回故里,与家人团聚。更重要的是,这种跨越地域的往来飞翔让汪正虹想到自己。她常常感到自己是“一只游走在东西方的鸟”——生在中国,学艺术后前往世界各地,旅行、学习、生活、组建家庭,最后还是回到中国,回到文化的故土,重新探寻生活和艺术的本源。

黄筌《写生珍禽图》中的鸟

对她来说,这种无处不在的“飞翔”构成了今日人们的常态。全球化背景下人与人之间没有边界,思想文化饮食等等处处都有外来文化的影子。人们始终处在不停的交流和融合之中,而这种“海纳百川”“和合共生”也正是中国文化的核心之一。

养鸟

在确定了这一主题后,汪正虹花半年时间在中国美术学院的校园里养了1万只鸟。在黄筌《写生珍禽图》中鸟类形象的基础上,她和团队根据即刻心境和鸟的不同性格做出了二百余种微型微型鸟形雕塑(团队对《写生珍禽图》上的每只鸟都做了十几种变形),并从其中挑选了视觉效果较好的七种复制成一万枚胸针和两百余个印章,以对应这一万只鸟。印的立体造型以偏现代的几何形为主,阴刻、阳刻混合使用;材料包含金属、白玉和木头,以使其拥有不同的视觉和触觉体验;印泥颜色则采用中国传统色彩,均用陶瓷材质容器。而在展览现场印章的材质上,汪正虹有意选择了木这一朴素、熟软而质地自然的材质,视觉障碍者可以通过抚摸印章的形式感受鸟的形状。

由《写生珍禽图》中鸟变幻而来的印章

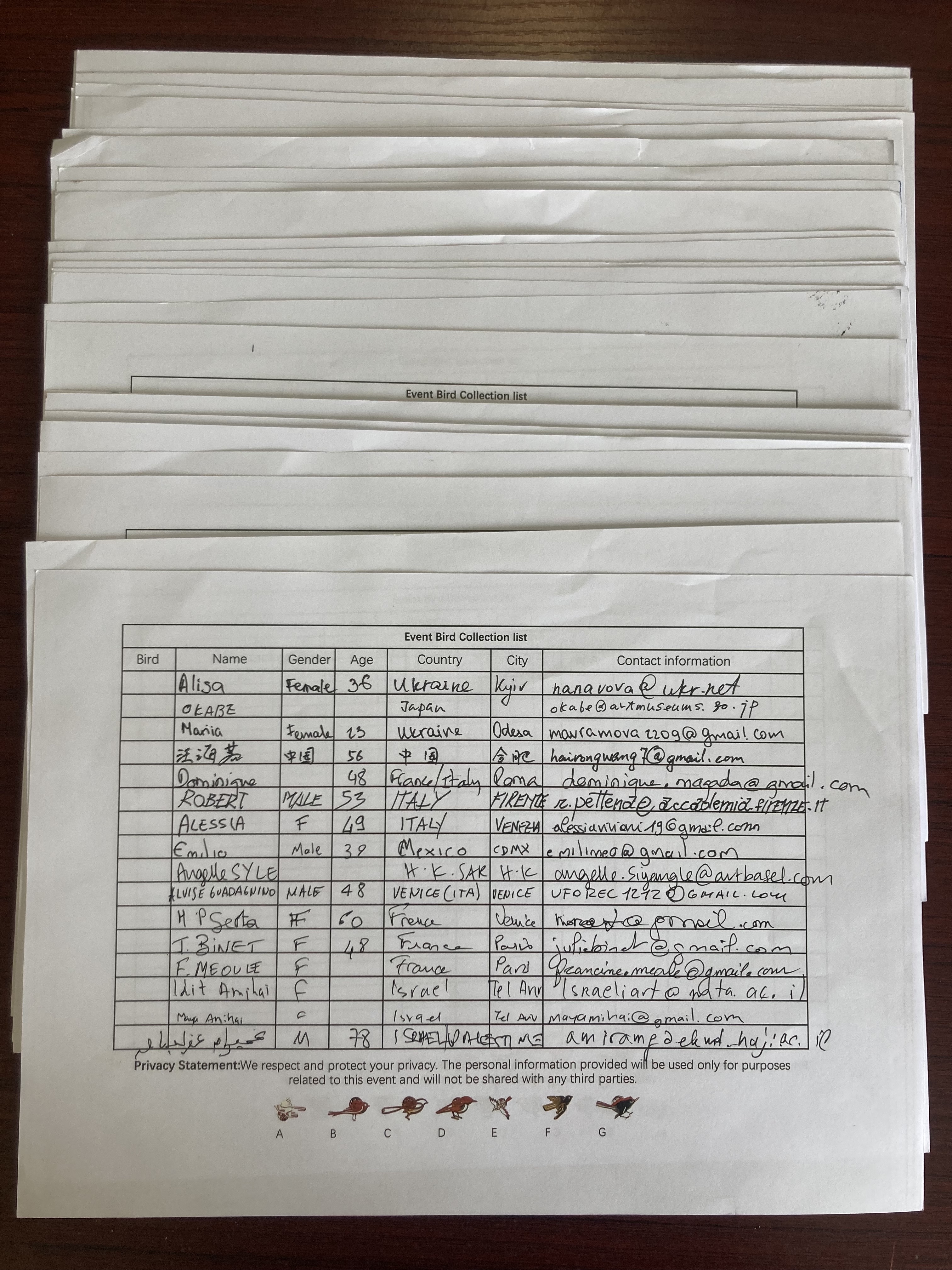

开展前一星期汪正虹把这些微型鸟形雕塑带到了威尼斯中国馆,每位观众可以带走一枚鸟形胸针,将鸟形印章刻印在自己身上,并自愿留下人物形象、姓名、国家、地址等信息。佩戴鸟形徽章的人物形象每周都会在展览现场的电视中更新,当六个月展览结束,鸟徽章送完后,一万个文献图像将汇集在中国馆,整个作品才真正结束。

由《写生珍禽图》中鸟变幻而来的胸针

可是,极具中国传统文化意味的印章和鸟形胸针,和这一具有中国独特美学和哲学思考的命题,要如何才能使西方观众理解?艺术应当如何成为连接不同文化历史的桥梁?长期生活于跨文化背景的生活经验给了汪正虹启示,她在现场讲了这么一个故事:

“从黄筌所在的五代十国到今天的中国,人们都非常喜欢养鸟。其中人与鸟和谐共生,亲密无间的关系,非常细腻动人。但现在的人们大多生活在一个小小的屏幕中,这样的故事正在逐渐消失。我希望能够唤起人们的思考。因此,我在中国美术学院的校园内养了一万只鸟,经过六个月的成长,它们已经成熟,等待大家认领,到你们的家乡看望你们的亲人。与此同时,这些鸟也是我的缩影。你们愿意带着我飞吗?”

现场观众将印章盖在身上

通过讲述逻辑的转化,以及真诚的沟通和包容的态度,汪正虹赢得了几乎所有到场观众的认可。人们为育鸟的故事感动不已,又为可以带着鸟飞翔而兴奋。他们会伸出手掌、手臂、甚至颈部让汪正虹和行为表演者盖章,也会大方地让胸针穿过自己得体的衣装,并表示“它会永远在这里”。当汪正虹更进一步解释,这些鸟的符号也是中国文化的代表,象征了中国传统观念中人与自然的关系,分发的胸针也是中国文化走向世界的象征,他们也大方表示:“我愿意和中国文化一起飞翔”。

观众对汪正虹的作品感到惊奇

就这样,汪正虹不仅在艺术上实现了传统创新(将黄筌《写生珍禽图》转化为国际范围的雕塑和行为艺术语言),也通过这一跨文化的艺术解读,使中国文化得到了世界范围内的传播,也使不同文化背景的人们得以相互理解。此外,这种呈现方式突破了单一的视觉观看方式,也延续着汪正虹自硕士时便始终坚持探索的“可佩戴雕塑”的脉络——水性印泥随着时间慢慢渗透在参与者的皮肤之中,不清洗便能保留的特性使这本质上构成了一种佩戴。而“闲章”这一极具代表性的形式,轻松,有趣味,富有深意,将中国鸟刻在印章上,双重融合着中国文化的传统印记。

观众将印章盖在身上

事实上,汪正虹最初是想将由一万名观众将这印章拓印在一张长卷之上,以构成当代版的《写生珍禽图》。但由于威尼斯没有技术也没有空间制作宣纸,中国馆又有水患的风险,她便想到以佩戴和盖章构成整件作品的框架。“黄筌绘画上的鸟给我一种符号性的感觉,很像鸟形印章敲盖上去形成的。因此,在设计阶段,我就希望鸟形雕塑也具有这种符号性。一个体积小而坚硬的物体,通过敲盖在人的肌肤之上,第一是和黄筌《写生珍禽图》给我的这种感觉,以及其上大量的印章有了呼应,第二也是将中国传统文化(印泥采用的是水性材料)渗入到来自世界各地的友人肌肤之中,拉近了人与自然和中国文化的距离;最后,这使得作品有了飞翔的维度——每一只敲盖在观众身上的鸟都随着该观众去到了对方的故乡,在世界各地飞翔。”

唤鸟

当人们戴上鸟形胸针,加盖鸟形印章时,场馆里响起的是清脆悦耳而不知所出的鸟鸣声。这声音来自汪正虹和七位行为者手中的鸟形发声器。这是一种非常简单的器具,圆柱形木块中间镶嵌一铁丝,铁丝上方有此次展出的鸟形装饰物。伴随着鸟鸣,汪正虹和妆容衣饰都十分朴素的七位青年艺术家动作简练,在场馆中慢慢汇聚、行走,如同鸟儿穿梭于树林那般。

七位青年艺术家动作简练,在场馆中慢慢汇聚、行走

“我想要回到最原始、干净的状态,仅以单纯鸟鸣使观众直觉而本能地进入自然之中,从而重塑人与自然的关系。任何形式的语言和音乐,会形成一种文化的壁垒,阻碍他者的理解。”

造型简洁的鸟形发声器

为了打破文化壁垒,回到原始干净的状态,汪正虹缩小鸟形发声器的大小,直到它可以被悄无声息地握在艺术家手中;她取消鸟鸣部分的所有和音和电子音乐,甚至录音的计划;她甚至放弃了原本由舞蹈领衔作品的想法,并剔除了多余的肢体动作,仅以七位朴素而自然的学生在场馆之间慢慢汇聚、行走,完成行为艺术的表演。就连协助参与者佩戴鸟形胸针、盖章的过程都处于无声状态。“任何多余的物体、声音和动作都会削弱作品的力量,最简单的,往往是最本质也是最有力的。”

青年艺术家为观众佩戴胸针

这构成了此次作品最关键也最吸引人的环节。清脆悦耳的鸟鸣叽叽喳喳,将场馆营造成不知今夕何年的秘境。常常处在漂泊状态中的观众走入场馆,好似也变成了一只短暂归家的候鸟。

汪正虹与七位青年艺术家

汪正虹希望人们在这“唤鸟”的过程中获得自由,“她们(展出的鸟儿)是我的孩子,也是我自己的缩影,当她们羽翼丰满,也应像我年轻时一样,飞翔、迁徙、看世界万千。在这个全球化的时代,我们在不同的文化之间穿梭,与世界各地的人们进行着交流与互动。每个个体的生命轨迹都是独一无二的,但当我们汇聚在一起时,就像无数只鸟儿组合在一起,在这个过程中,每只鸟,每个人,都是独立的个体,都有自由选择自己生活方式的权利。”

可以看出,汪正虹在作品中早已超越了所谓东西方的界限,她站在“人”这一世界全景的角度上,对内重塑自身,对外连接世界,展现自我的人文关怀和对社会责任感。

百鸟图迹

佩戴鸟形胸针,加盖鸟形印章,唤鸟,这几大行为构成了《百鸟图迹》这件行为艺术的核心。所有参与这件行为艺术的观者都将被邀请留下简单的姓名、生活城市、职业等信息,将他们的面孔和资料剪辑到现场展示的视频之中,成为展览的一部分。当六个月的展期结束,这一万个形象将汇聚在中国馆,成为《百鸟图迹》的终章。这样的呈现形式使得汪正虹的作品成为此次威尼斯双年展中国馆七位参展艺术家中,唯一有视觉和身体交互的作品。

现场观众自愿留下信息

“一万只中国鸟,对应一万名各国的观众,一万种飞行轨迹,他们会不断地丰富展览的内容。最终,一张以地球为宣纸,以威尼斯为画心的“百鸟图卷”徐徐展开,中国鸟从黄筌的《写生珍禽图》中飞出,随着观众的脚步,从威尼斯出发,飞出意大利,飞出欧洲,飞向世界各地,与各国的文化发生着另一层面的碰撞与交流,将不同国家、民族、文化的观众连接在一起。”

自愿留下影像的观众

汇聚由此成为这件作品最终的关键词。这一汇聚具有多重涵义:从浅层次来看,汪正虹用“鸟”将全世界观众的肉身和形象汇聚在中国馆;而从深层次来看,汪正虹在过往中经历的东西方文化经验在此汇聚,其过往所有的创作经验(雕塑、大型装置、首饰与金属艺术等)也在此得到汇聚。

自愿留下影像的观众

汇聚同时意味着界限和展示维度的打破。从空间而言,可佩戴雕塑天然拥有一种传播性,它们让观者的身体成为移动的展示空间:愈多的佩戴者意味着愈多的展示空间,他们的行走与交汇,共同构成了交叉传播的复杂场域,在这个场域中,中国鸟不断地“飞“,与更多的观众共鸣;从时间而言,永久的持有可以让观者更长时间地观赏和体悟作品;从氛围场而言,模拟的鸟叫声和“放鸟”互动,给予视觉障碍者更友善的参展体验,肌肤与印章与胸针的触碰,可以让心灵直接感受材料的情绪——木头给人以温暖,石头给人以平和,金属给人以坚毅。历史与当代,东西与西方,在地与世界,所有的界限都在这件作品中被打破。

《百鸟图迹》连接东西方观众

“在所有图像汇聚完之后,我想以这些图像再创作一件装置作品,以回到我创作的起点。我希望这些图像能够构成像地球一样的鸟巢,使作品呈现出鸟巢的质感。”《百鸟图迹》,从一千多年前的中国传统之鸟开始,最终在一千年后,以中国当代之鸟结束。它让人们得以回归,回归自然,回归本真,回归自由,回归东西方文化的共识——作为“人”的时刻。

【后记】当回忆起整个过程,汪正虹笑着说道:“创作过程非常煎熬,像经历了一场暴风雨,但我始终坚持作品一定于我而言是出色的才能展出”。时间终究给了她反馈,同其他六位艺术家的同心协作,让这场展览被《福布斯》杂志 (Forbes)评选为2024年威尼斯艺术双年展8个必看展馆之一,并评价它“优雅地展现了中国古代艺术传统与当代艺术表现形式的连续性。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。