编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

2023年10月31日,“虚空现形——隋建国工作笔记”在K空间正式拉开帷幕。本次展览呈现了他在成都双年展中的等比例作品《虚空现形——每一个人都是在场者》以及新作《手迹-星座》、《手迹-事物》系列,还有纸上作品《时间的海》系列。展览将一直持续到2024年1月7日。

艺术家隋建国在展览现场导览

此次展览,不仅呈现了隋建国的杰出作品,还将揭示艺术家在作品亮相前的沉思过程。观众将有机会深入了解隋建国的创作思想,通过大量的手稿和工作笔记,感受他在雕塑创作领域的实验和探索。

从2008年创作《盲人肖像》开始,隋建国便踏上了一次充满探索和实验的“盲捏”之旅。他试图消解艺术家的主体性和传统的创作标准,将焦点转向虚空这一主题。这个过程涉及大量的泥捏,但泥不再仅仅是泥。它成为了捕捉瞬间的工具,记录了掌心内的微小细节,以及那一瞬间的力的运动。

展览现场

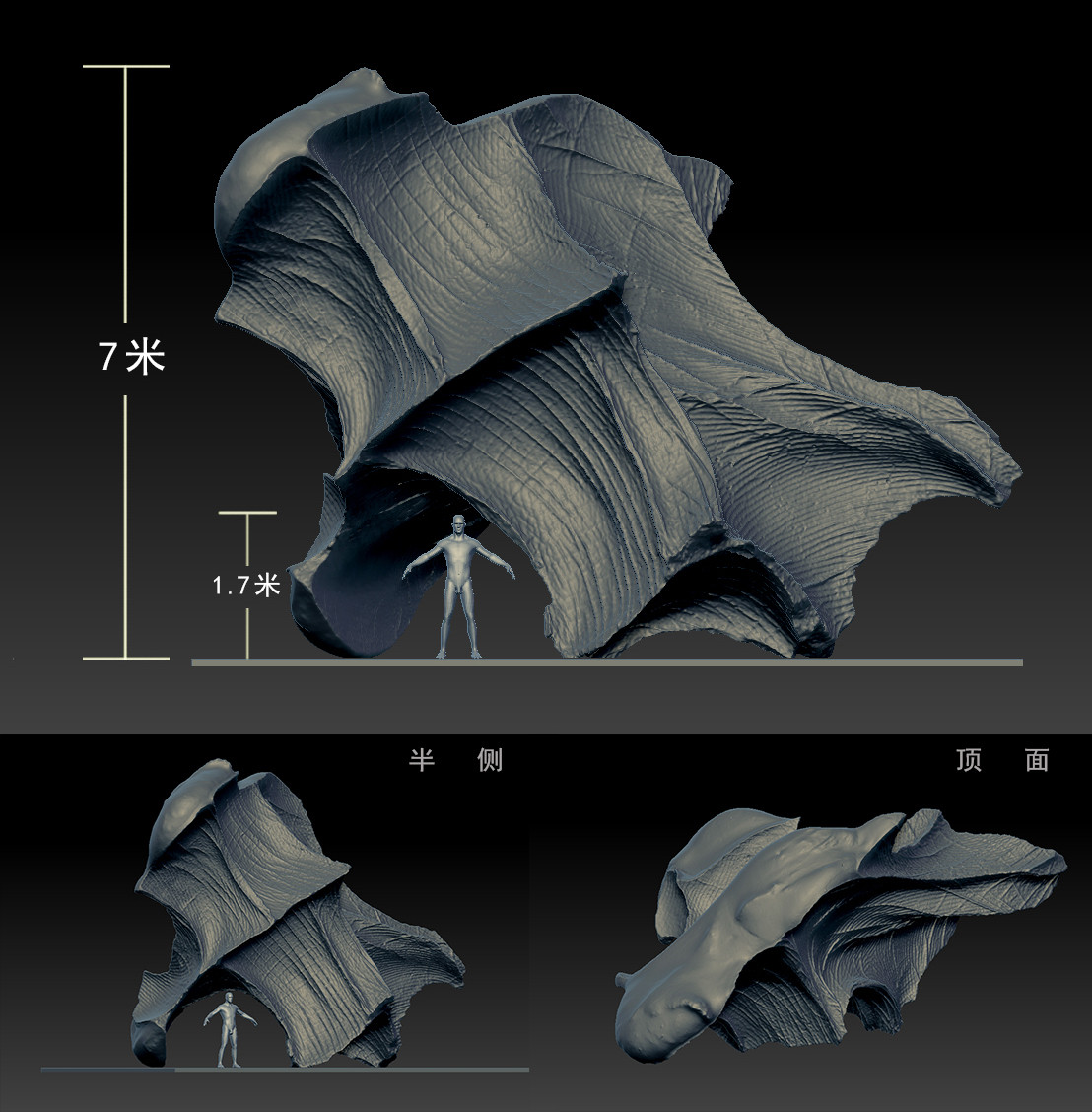

通过3D打印技术的运用,隋建国的艺术探索被推向了新的高度。巨大的尺度让观众能够深刻感知无限的存在,同时也能亲历捏泥那一刹那的惊心动魄。3D打印技术的应用使虚空变得具体且触手可及,探索了“虚空”和实体之间的微妙关系。

此次展览包含多个系列的作品。首先是成都双年展中展出的等比例作品《虚空现形——每一个人都是在场者》,呈现了艺术家从“绝对距离”到“绝对在场”的思考和对他者与自我的关系的探讨。

展览现场

“手迹”系列着眼于瞬间——手掌捏握泥块的瞬间。艺术家通过独特的方式将这一瞬间转化成一种别具一格的存在物证。

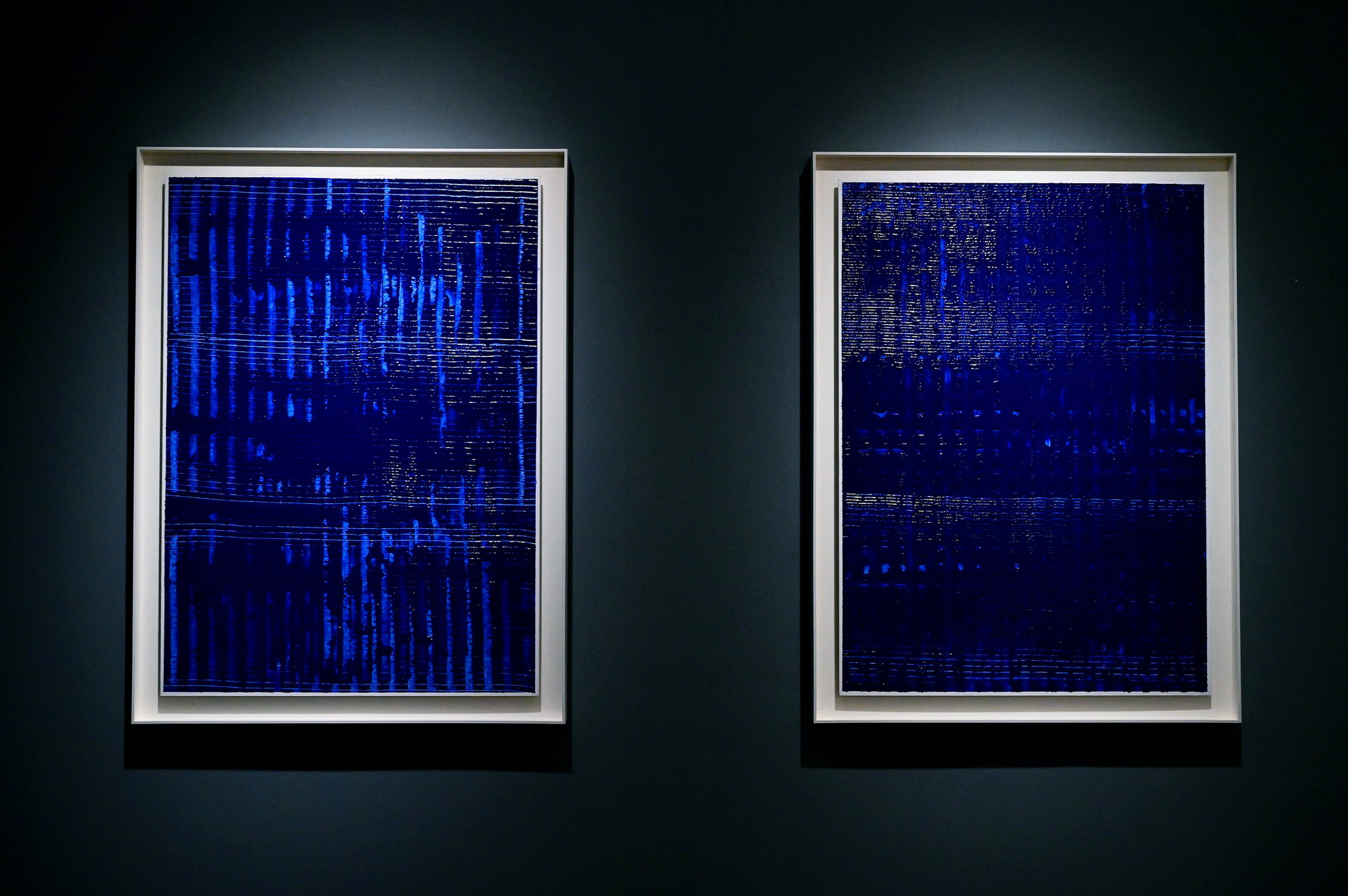

此次展览还呈现了纸上作品“时间的海”系列,艺术家将材料特性纳入创作探索中,在材料干透之前通过手指快速的运动成画。这种独特的创作方式,以及随之而来的形态变化,使艺术家得以从《时间的形状》以来把时间纳入平面作品之中,将时间的流逝画进了每一幅作品中。

展览现场

【前言】

从本质上看,世界上所有的实体都产生于虚“空”。

——石默

2023年6月,隋建国为疫情结束后的成都双年展创作出整个展览中最大体量的作品《虚空现形-每一个人都是在场者》,备受关注。从《时间的形状》《盲人肖像》《肉身成道》再到今天的《虚空现形》,艺术家为自己规划了一条逃离知识系统中“雕”与“塑”的技术、概念和价值判断的路径。

十五年前,当隋建国孤独地坐在工作室中,蒙上双眼的那一刻起,他就在思考如何将自己施加于客观塑造对象的个体控制,转换成塑造过程中的意识抽离,从而进入一种忘我的创作境界,来重新定位人与物之间的主客关系。而这次成都双年展那件7米多高的手中之物,就是艺术家从雕塑自身的形体空间出发,用形而上的方法,拓展出的对形成物体的外围空间的另外审视。

如果说,前一阶段的实验还是隋建国围绕自身的手与泥的关系去重新定位“塑造”,讨论个人痕迹的公共化,以及时间与空间关系中“我”的存在等问题,那么通过3D扫描、3D打印技术将“手中泥”放大为一个不容忽视的超大空间存在物,则开启了艺术家对空间内容的二次书写,形成感官知觉上的另一次追问。艺术家在工作室中那些“无意识”且“无意义”行为的灵光乍现,作为了艺术媒介来与公众进行交流,使作品的虚空维度得以显现。而倍增的物理尺度,改变了人与物的空间关系,让原来艺术家的手中之物,成为可以容纳人身穿行的处所。在这个过程中,原来用“实”的泥,书写的是人手中掌与指的空间之“虚”;放大之后,这个被置换为展览所在地空间,彻底脱离开艺术家的个人符号,外延出某种“在地”属性。此刻,《虚空现形》召唤出不同的时空概念,这不仅是被泥所拱现出来的手中负空间的实体,其本身就已经是一件具有上下四方可测量边界的空间处所或容器,在思想的包裹中容纳着每一个前来观看的人,与之产生联系。而这种转换恰好蕴含着古希腊三种空间经验所描述的内容,即处所、虚空和广延。

K空间的展览“虚空现形:隋建国工作笔记”更多地是从艺术家的工作过程出发,在一种思辨的框架中,去激活艺术家关于“塑”的不同认识。熟悉隋建国的人都知道,他的创作总有一种在哲学层面上的追问,每个阶段都试图突破原来的“自我”,即便那些关于思想、方法、媒介的实验将他带向一种未知的虚无之境。这种不断超越的勇气,其实比任何一种有形的艺术结果更引人思索,有点像我们共同放眼望去的那一抹彩虹。今天,展览在艺术家关于“空”的再认识中,呈现出他这段时间的哲学迷思,暗示出雕塑脱离常态知识后的那种不可言说、微妙所带来的无限性,并希望以此来构建观众关于雕塑的重新想象。

同时,展览也是艺术家在这个时间点上的一次停歇,既反观自己,也与大家一起交流,并一起探索不同时空体验中,实体意义生成的多重可能性,让“虚空”铸就的“有形”空间去重新书写人与人、人与物的相遇。

【参展作品】

《手迹-事物12#》铸不锈钢 53x45x38cm 2012年

《手迹-星座33#》铸不锈钢 50x42x30cm 2023年

《手迹-星座65#》铸不锈钢 55x45x33cm 2018年

《手迹-星座66#》铸不锈钢 47x48x35cm 2023年

时间之海1#,聚苯乙烯于康颂纸上,109x78cm,2023年10月

2023《虚空现形-每个人都是在场者》成都双年展览作品方案

【隋建国谈“空”】

在8月7日的对谈中,艺术家隋建国详细阐述了他思考与探索了多年的“空”主题。内容全面且详细,因此特将这段内容独立成稿。隋建国谈到了“空”一词的由来、创作中几个阶段的探索、几位艺术家、哲学家给他的启发、自我的顿悟,以及新技术发展为艺术表达带来的可能性。他将自己的作品放置于现代雕塑的脉络中,但是并不认为自己的作品属于抽象表现主义雕塑,可以看出他试图跳出西方艺术史脉络的既定窠臼,用更加根源性、哲学性的沉思驱动自己的创作。在他的自述中有一些问题还悬而未决,这让我们更加期待他未来的创作与思考会走向何方?艺术与哲学究竟会碰撞出怎样的火花?

——K空间

艺术家隋建国

“写空”这一名称的由来

我老想向哲学靠近,为什么我会有这个妄念?其实明明是块具体的空,为什么要往那个佛教那个空里边去?这得要从尹吉男在2021年给我写的一个展览前言说起,他的前言中典型的中国习惯性文字运用方式,给我造成了困惑。

当时尹吉男在《我说写“空”》[ 《我说写“空”》是尹吉男于2021年9月26日为隋建国在33当代艺术中心的展览“隋建国:写空”撰写的前言。]中用了“空”这个词。尹吉男说这个不是手捏的空,而是柔软得泥把手中这个空间给塑造(写)出来。因为手中的空间我们是看不见的,是吧?无论怎么看,你只能看到手本身。但是他用了一个中国式的修辞方式:以实写空。空不能表现空,无不能表达无,所以只能以实写空。

但是在中国的用词方式、语言方式里面“空”有多重含义,可以是佛教哲学上面的空,也可以是杯子里的那个空,是吧?同时也可以是一个“空”(四声),你有空(四声)吗?你看这就成为时间上的表述。我们平时说“两手空空”是什么意思?你买东西没买着,两手空空地回来,手里没有任何东西。这是具体的空。

两手空空那个空,原则上不是哲学的空。但介于这个空和那个空之间有一个特别微妙的东西,包括刚才说空(四声),都是同一个字眼,都是那个“空”。就是因为这一个空字儿让我有个妄念,我觉得这个空有可能引申到那个空去——佛教的空。

杉本博司有一系列作品讨论的就是空。他的空是我认为的佛教的空,他谈的不是空间的空,空间的空永远是具体的,他谈的是时间的空。

三十三间堂的佛像的视频只是杉本博司表达空的作品之一。他最有名的表达空的作品是摄影。他开着镜头拍一个燃烧的蜡烛,从开始

烧拍到蜡烛烧完,所以这个照片打印出来之后就是一团竖长的光。因为这个蜡烛会连续燃烧,相机定住快门不停地曝光。最后在照片上看到就是这个蜡烛燃烧的整个过程形成的一道光柱。这在某种意义上隐喻了刚刚所说的佛教那个空。

杉本博司拍建筑,也故意把焦距做虚的,拍的是有名的建筑,但焦距是虚的,那时候还没有人拍这种虚焦距的照片。你看这张照片,但是看不实在。杉本博司觉得这是表达相对永恒的时间。

杉本博司觉得三十三间堂照片已经不能表达空了,所以他要用录像。杉本博司去三十三间堂的时候,一开始他不能进去,他就趴在门缝上看。但是那个时间特别巧,上午九、十点钟突然间有一束光线从屋檐

底下的一个窗户照进来,一直穿过这个佛堂太阳光是在移动的。杉本博司去找了日本的有关单位,取得了许可,进去拍了这个录像。他拍的录像内容就是阳光还没进来的时候,一直到阳光走,阳光扫着众佛的群像过去。

杉本博司还有一个很有名的拍海的作品。咱们一般看他这个作品,要是没怎么细看,你只会看到他拍这个海——黑!重!

其实是为什么呢?有西方人拍海,他们拍的海可能无非就是曝光过一点,曝光浅一点,或者海面因为黑,所以浪就显得很有分量,如果曝光浅就会出现眩光。但杉本博司的海是模糊的,因为海一直在动,杉本博司一直敞开着镜头,所以他拍出的海是模糊的。这也是杉本博司表达的时间,这个时间就是空的隐喻。我认为他是第一个做到这一点的人。

比尔·维奥拉的慢镜头,水花打下来,或者人扎到水里去,慢慢的上来。他表达的其实也是一个世界观。他最早的作品是拍古典绘画,人慢慢的轻微得开始动,人眨眨眼睛。一个装扮成圣女的肖像,一会儿眨眼睛了。这是慢镜头的,看第一眼的时候,会以为这就是一个圣母肖像。但这不是一张照片,而是一个录像视频。维奥拉拍的这个是一个极端情感的实验,是一个戏剧性的实验。

但是杉本博司的实验是走向静默,走向寂灭的,所以大家才觉得他抓到了一种东方的东西。但这种东方的东西我觉得雕塑是表达不了的,除非换个媒介,也用录像去做。难就难在用雕塑表达,雕塑家不能表达时间,只能表达空间。所以当我体会到(手中的)这块泥其实只不过是碰巧指代那个瞬时即逝得虚空存在时,我身上鸡皮疙瘩都起来了。我知道我遇到东西了!

但是在尹吉男的描述中,他就往那个实在与虚空里边去描述。因为中国古代画论从张彦远一直往下,他们(画论家)永远是围绕着相对的虚实黑白来说的。所以尹吉男用“空”这个唯一的说法超越以往的论述。

挣脱文化背景与艺术史脉络的窠臼

我认为要理解整个中国的山水画,需要把它放到中国文化背景里面去。山水画自成系统,所有画家的作品互相说明,所以你不能质疑这个系统。但是我不愿意把我的作品放到中国的文化背景中去,我的作品其实是基于现代雕塑、当代艺术这一背景的。

我确实是在中国生活,脑子里、意念里、知觉里有各种东方的文化背景。西方人认为中国的老庄就是文学作品,也确实是,我也真是这样认为的。在整个东亚,只有西田几多郎的京都学派才是真正创造了东亚的现代哲学。老庄只不过是我们待开发的一块资源,如果有一天我们中国的哲学家能把它挖掘阐发,遇到一个中国的“西田几多郎”,那咱们中国就有了自己的现代哲学。

《实践论》《矛盾论》已经有苗头了,但他不是从纯粹的哲学上来讨论,他是从政治哲学,实践哲学、伦理学这方面来看这个问题的。但是真正要翻身,那要从纯粹的本体角度来挖掘,因为根是在那个地方。

这根本是我所做不到的,而我只能告诫自己要守住这个手中之空。

当代艺术或者观念艺术之后极其复杂。把“手中之空”放到雕塑这个系统里或者艺术这个系统里,我要避免的是“手中之空”被归为表现主义。我用15年的重复把表现彻底消解,最后它什么也没有表现,所有的表面细节就是一个证明,证明那个空间当时存在过而已。就像摁一个手印,不过它是个立体的,它是整个手所能抓住的内部的空间,也就是手所属于的外部空间的反转而已。

新技术为艺术表达带来新的可能性

只是摁一个手印,它只能在平面上生效。雕塑怎么生效呢?这一抓就够了。因为遇到了 3D 技术,才能交流共享。没有3D技术之前,抓完了,我都是拿 25 倍的放大镜来看,这些证明就是你的手纹。如果别人也摁个手纹说是你摁的,那得找个鉴定师拿放大镜看,每一个纹路的差距肯定是不一样的,但是不放大到一定程度是看不出来的。我的作品也是一样,如果没有3D技术,那么我捏这块泥谁不会捏?但是捏的这块泥里边有一个无限的世界,3D 技术能把这个无限给表达、展示出来。我觉得它不是抽象表现主义雕塑,所有的这些痕迹、动态、乱七八糟无穷无尽的,原来咱们所用的所有的那些雕塑语汇,其实都不起作用了。它就是个证明,证明那个已经没了的空间,证明那个空间曾经存在。其实核心就在这儿。

我也并不希望所有人都来关注一下这个事儿,因为咱们从祖宗以来,说了那么多年空,其实都只是在这说嘛,似乎理解了,但永远没从视觉上看到过。咱之间就有虚空,你看看在哪儿,你能看见吗?我这样(抓)你也看不见,我这样拿块泥在这一抓,就(意味着)把这虚空当中的一块抓住了,拿出来,然后扫描放大。放大就是让大家都能体会到那一抓的那一刹那是惊心动魄的。因为有3D技术,才能得知这种可能性。杉本博司的所表达的那种空,如果没有录像技术,没有那种放开镜头的长时间曝光的技术,也就体现不出来。一定是有一个新的技术,把一个最古老的问题给翻了个个儿。

这就是我15年来一直弄这个事儿的一个理由。

消解艺术家主体性与既定标准的创作尝试

我的个展中手稿是不能缺的,而且有一个录像是不能缺的。就是《肉身成道》这个录像。我在国外展览的时候,国外的观众看我各种作品的时候,他一看到那个录像,他就说我明白了。这个录像牵扯到咱们今天说到的那个复杂的问题。

为什么要从四楼往下摔这个泥呢?因为你不能控制它,它是一个无目的动作,一个无目的产生的结果。这是康德[ 来自康德的《判断力批判》无目的合目的性。]说的,其实也是李禹焕阐释他作品的一个主要线索,他说的“寻找相遇”,然后“做与不做”就尽量不做,因为自然都做过了。艺术家主体并不比那块泥,那块石膏或者打印出来的这个东西更重要,它们之间(艺术家主体与作为材料的客体)主次关系是模糊的,或者至少是(与泥、石膏)平等的。咱们刚才举到海泽那个嵌在墙里的巨大的岩石,就是强调艺术家的主体性[ 此处说的是迈克尔·海泽的负墙面雕塑作品中的一件],它其实它并不是在表达自然本身,它表达的是人对自然的控制的力量。我就把这个石头放在这儿,让你感受到这个石头自身的力量,但是你更会感受到艺术家的强大的自我,这是所有西方文明里边要突出的东西。

我做盲人肖像,是闭着眼捏的,放大了才觉得好。最初是闭眼捏了一年,但其实你没法假装你是一个盲人这样去生产作品。所以我才想要找到另一个方法,从不控制入手。你闭着眼捏泥就是控制不住嘛!原来不管是做写实的还是做材料,你都是个顶尖的人物,因为你能控制好,你知道怎么弄,越弄越弄越像一个现代雕塑。大家努力相互PK的就是这个东西,因为这个东西的标准就来自西方,或者来自我们跟着西方过程当中的潮流。

如果你不去追这个,那你做什么?我不知道做什么,所以才闭上眼瞎捏一下,但放大我就认真的放,我就把这个瞎捏乱捏,变成一个最认真的事儿。我做《盲人肖像》,其实就是这样发生的。

然后我为了睁开眼,就是抓住了这个“失控”——就是你不能控制自己做什么。那我就围绕着失控,这样摔,往楼底下摔,往墙角、柜子角摔,这就是我的作品嘛。拿砖头、木棍咣咣砍到泥里面去,也是我的作品。我做了一堆,最后我一看,就问自己:这是我的作品吗?

这些动作之下我确实控制不了,但我觉得这不就是我做的吗?我就说它们是我做的,你怎么着?不符合规矩?那也无所谓嘛!我突然觉得可以接受了,这都是我的作品。

所以我就开始漫长的睁眼(捏泥过程),我一边看着电视一边捏,或者是跟你聊着天我就捏,我也不知道什么时候停止。只要我一撒手把手中的泥放下,然后我肯定会看它,我一看它之后我就不再动一手指头。为什么?因为我要是动手,我一定会把它整成一个特别有表现力的造型。我控制自己做一个好雕塑的习惯欲望。如果没有好坏了,那还担心什么呀?所以最后我就看着捏也无所谓了,因为不讲好坏了,看又怎么样?我甚至故意捏不好,这不就完了吗?把那些标准都扔一边去。

有一次捏那个很软的泥的时候,我捏了 1000 下。我在我们院里散步,就数123,回来放到这儿,就是 1000 步。有的时候把泥都捏干了,捏成干球,这也是我的作品啊。

但是有一次捏这个很软的泥的时候,我发现其实你要无视手里这团泥,把手里边这块泥当作一个具体变化的空间来看的话,会发现随着手在动,手中的空间在变化。

空——东西方艺术家的共同议题

但是我还不能确定是什么,直到我有一次回看我那个《肉身成道》视频的时候,我一下子联想到了贾科梅蒂的作品《手持空物的女人》。贾科梅蒂做过一个女人体,那个人体的双手之间手是空的。正好我捏泥的视频有一个截屏,是我的双手里边有一块泥。我突然间就想把这块泥放到贾科梅蒂的女人体手里面。因为西方文化里不能直接叫“手持空”,所以贾科梅蒂这个作品叫“手持空物”。“空物”直译就是 void object,void本身不能成为对象,它是虚空的意思,得加一个object,意思是作为虚空的对象。那如果把这个泥放进来,这不就是 object of void吗?这块泥不就是显示了void 的那个object吗?

这时我才想明白贾科梅蒂当年是想做这个东西,不过因为他那个时代是现代主义最兴旺的时候,没有人去跟他讨论这个,他也很痛苦。他最后说我是个不成功的人,大家都觉得他撒娇嘛,你明明都这么成功了,你还说自己不成功。我突然很同情他,他并不觉得意向性地表达一个距离就够了。在萨特所说的之外他还有更深的追求。美国教授戴维·布鲁贝克听说我研究这个,从美国给我发了一张图片,是贾科梅蒂研究中国的禅宗绘画的素描。原画是一张水墨画,一个牛在堤岸上走,这边一棵老树,远山。当时的禅宗绘画不就是讲述讨论空的原理嘛,这张画说不定是讨论空的一个典型。贾科梅蒂用他那个素描画法去临摹、研究这张画,就跟当年梵高研究浮世绘一样。

美国教授说贾科梅蒂追求的其实不是可测量的距离empty,而是一个void,空,因为empty是具体的可以测量,void就是一个没有形状的虚空。当然你要说的东方这个“空”,有另外一个词叫nothingness,就相当于是“无”。

美国教授的这段话更帮助我确认了贾科梅蒂正是想找这个东西,他也许真是想找如何用表达空?这是疫情期间我一个小小的顿悟。因为在家里呆着,回顾整理资料,突然间发现了这一点,我才确信我的想法有道理。我努力把它局限于“手中之空”,但是这个手中之空背后的东西是什么?其实是哲学家的事。我达不到。但是我可以想这个问题。

我的创作其实还找到一个先例。我不是第一个用实体作为一个替代物来表达一块空的,第一个这么做的是怀特里德。安东尼·葛姆雷的《雕塑的故事》里边有一段史学家与雕塑家的对话谈到了雕塑作为替代物如何起作用。哲学家给怀特里德下了一个定义,说她的作品表达的是与静物相关的虚空。我也一直在想我手里这个空跟怀特里德所表达的是什么关系?

一个康奈尔毕业的博士生给我提供了一个照片,杜尚1965年左右结婚,他那时候做了一件作品叫做《女性无花果叶》。欧洲的男性裸体雕塑放在公共场所都要有一个无花果叶包在生殖器上。杜尚他做的是一个女性的无花果叶。把女性两腿之间的生殖器上浇筑一块石膏,然后拿出来。当然杜尚没说这是对空的表达,他是从超现实主义的角度表达这个问题。但是给我一个启发,肉体也是一个模具。但肉体所造成的任何空间,再铸第二次也不会一模一样,因为人的肉体是有弹性的,是活的。这就启发了我,找到我跟怀特里德之间的区别。

【对谈】

对谈时间:2023年8月7日

对谈地点:K空间

对谈嘉宾:俞可、隋建国

多年来活跃于中国当代艺术领域的策展人俞可,基于自己深厚的策展实践经验以及对东西方策展方式的对比观察,他提出中国当代的艺术家、策展人、画廊等需要更新对展览空间的空间认识。俞可一方面强调展览空间应该成为艺术家作品的一部分,要将常规的、习惯的、冰冷的物理空间转译为艺术家作品表达的一部分;另一方面他强调通过策展空间实践在艺术家与普罗大众之间建立深刻的连接。在谈话中俞可不断地就这些问题向艺术家隋建国发问。

隋建国以成都双年展中自己的作品《虚空现形——每一个人都是在场者》为例,讲述了他以他者与自我的关系为线索展开的关于展览空间设计的思考。他试图用自己的作品与展览空间打破观众的对象化认知,激发短暂的移情瞬间。令人惊喜的是,在这场关于策展空间实践的对话中,隋建国谈到了他的“绝对在场”概念。这是一个由贾科梅蒂的“绝对距离”所启发的概念,由隋建国自身多年的艺术实践与思考孕育而成。隋建国试图在K空间中为观众营造一种“绝对在场”体验,让观众走进艺术家的造物瞬间,让观众走进艺术家的手心里。

——K空间

01

俞可:

在策展空间实践中更新对空间的认识。

隋建国:

以他者与自我的关系为线索展开对展览空间设计的思考。

从“绝对距离”到“绝对在场”。

俞可:

销售只是画廊的职能之一,除此之外,一个重要的职能是传播。因为我们面对的是一个社会空间,在社会空间层面的反馈是非常重要的。

在当今的艺术策展实践过程中,需要建构一个展览的文本,让观众可以分享这个文本,给观众不同于基于经验主义之上的文化体验。同时我们还要在策展空间实践中更新对空间的认识。

以杉本博司2016年11月在佩斯画廊的个展《佛海》为例。杉本博司就在当时佩斯画廊的空间里面给我塑造了一个完全超乎我经验之外的一个空间。实际上他的作品是很简单的,就是三十三间堂千体佛的照片。杉本博司通过图片改变了整个空间。杉本博司面对一个我们习惯的画廊空间的时候,他非常耐心的转译了这种习惯。

《佛海001》,杉本博司,1995

图片来自网络

第二个例子是安东尼·葛姆雷今年3月在西海美术馆的个展《有生之时》。安东尼·葛姆雷此次个展中的作品一方面是“原始”的,他的作品是关于他自己的塑造,这种塑造是从人类学与哲学的角度来看的。我们能在展览中看到作品爱欲式的影射,感受到艺术作品胚胎式的生长。另一方面,安东尼·葛姆雷在展览中把人体作为一个主体,一个由他创造的主体,这个主体在展览空间中以不同的形式呈现,他穷尽了关于人的所有形式,并且让观众穿梭于其中。

这两个策展案例中的空间认识给了我们很多启发。我们该如何转译这样具体的、习惯的、常规的、冰冷的空间?如果不能做到,那么展览将仅仅是一个普通的产品。

我们对K空间同样有一个习惯的认识,我们的展览要如何改变这种习惯的认识呢?艺术家在其中承担了很重要的角色,艺术家要让作品的空间有所释放。

隋建国:

对,所以这次我也是带着想法来看K空间的。

俞可:

韩国艺术家李禹焕试图让自己的展览空间成为一个冥想的空间,这是他的空间认识。老隋,那么你想让你的展览空间提供给观众什么样的构想呢?同时,画廊依托于你的展览要给这个社区,这个城市提供什么样的构想呢?这是值得我们思考的问题。

隋建国:

空间需要靠艺术家的作品去激活,不论是K空间或是任何一个空间。空间原来是客观的,我把我的作品放进来就变成了我的空间,我给空间一个属性。观众走进来后就完成了一个如李禹焕所说的“他者相遇”。每一个人对艺术家来说都是他者,空间、作品也都是各种他者的因素。日本哲学中有一对概念——他力和自力。对于艺术家来说,空间、观众都是他者,作品是艺术家自我的化身。对于观众来说,整个展览空间是他者,观众自己是“自”。这种他者与自我的关系是我对于展览空间感受思考的主要线索。

虚空现形——每一个人都是在场者,成都双年展现场,2023

照片由艺术家隋建国提供

以这次成都双年展上我展出的作品《虚空现形——每一个人都是在场者》为例。

我总结出了一个词“绝对在场”,这个词汇来源于法国哲学家保罗·萨特阐释贾科梅蒂的作品的一篇文章里1。萨特认为贾科梅蒂追寻绝对,这个绝对就是“绝对距离”。贾科梅蒂艺术的核心是“绝对距离”。贾科梅蒂通过他的作品要表达他面对模特写生时,他跟模特之间的距离,这个距离是绝对存在的,并不因为观者看到作品而缩小。比如,我与模特之间的距离是3米,我按照这个距离来写生。写生作品完成后,观众来到作品跟前,观众与作品的距离只有50公分。观众会说:“你看我跟它只有50公分,你怎么说你跟它是3米?”贾科梅蒂要做的就是让观众距作品50公分,但作品的意象依然是3米的距离之意象。任何人都靠近不了的,因为你再靠近也并不能看到更多的细节。

就像大毛(毛旭辉)的《冬天的走廊》这幅画所描绘的走廊,走廊里面有一只猫。大毛(毛旭辉)绘画当时离这个猫大概五六米的样子,离背景中的房子大概20多米。这时候当站在画外的观众要判断这个距离的时候,他即便走到画跟前把脸贴到画上,他也无法拉近他本人跟画面里猫和房子的距离。贾科梅蒂试图通过雕塑达到这种绘画的效果,这就是他要追求的“绝对距离”。在贾科梅蒂之前,在雕塑领域中,没有任何一个人这样思考过。对应于贾科梅蒂的“绝对距离”,我的作品要求的是“绝对在场”。我不能说就把这个词叫做“绝对无距离”,我只能说叫“绝对在场”。这个绝对在场是怎么来的呢?

当我捏泥的时候,其实我也不在场,因为我不在意,我就是捏。我们也不知道上帝创造或者女娲造人的时候是怎么创造的?是仔仔细细的捏的还是用手一指就出来了?没有可以理解的那个瞬间。我捏泥的时候你看不到,我也看不到,这块泥它就在我的手心里边,没有任何人在场。我打开了手的同时、看到了泥块的形状,但是捏泥当时的这个场域已经没了。所以当泥在我手中被揉捏时,是没有人在场的。

把被揉捏完成的泥用3D打印技术做成7米高,放在14米层高的成都双年展现场是合适的。放在4米层高的K空间,我就只能做成高度2米左右。这一来形成的视觉场域就是,整个展示空间的虚空部分,就成为了当时捏握泥巴时候的我的手。当然我的手是以缺席的方式围绕着完成的作品在场的。观众进来后,是在这儿也好,还是在那个入口也好,其实都是站在我的手的空间里。这里面,作品与缺席的手之间是没有距离的。因此你只要看到我在成都双年展现场的作品,就意味着你已经在我手里边了。我的手是以缺席的方式存在于成都双年展现场——围绕着那个作品的。那个作品在展出空间里就是在我的手的空间里面。作品被放大至多大尺度,以缺席的方式在场的手就是多大尺度。这就是我说的“绝对在场”。这次展览要将这个概念推广到K空间中。

隋建国

虚空现形——每一个人都是在场者,2023

3D雕刻聚苯乙烯,900×650×700cm

照片由艺术家隋建国提供

成都双年展中我的作品是7米,所以距离这件作品两三米时你就觉得自己已经站到它跟前了。为什么这件作品是7米呢?因为那个空间本身是14米,所以作品必须至少7米。这是我作为一个艺术家的职业判断。

在K空间的展览中怎么能让观众亲切地体会到,当老隋捏泥的时候我站在他手里的感觉呢?为了排除干扰我可能会要求将K空间的墙全部涂黑,然后我银灰色的 3D 打印的作品就悬在那。可以找根绳悬在那儿,放在地上也行。环绕着这块泥或者这块石膏形体的,是我的手的空间,相当于作品之外都是我的手。你进了 k 空间,你就进到我的手的这个范围里边,没有远近,你视觉所及时已经在场。

成都双年展的空间也是一样,它长 30 米、宽 15 米、高 14 米,你只要进到展场里来你也就进入了我的手。你在场的身体就替代了我的作为缺席而在场的手。

但是为什么我要将4 米 5 以下全部刷白呢?你会发现这个白就顺着雕塑下来,然后漫到展厅周边这个4米5的墙上,它把整个展览空间一下子包紧,就好像我的那个雕塑穿了个大白裙子,裙摆就是这4米5高的墙面,罗中立他们的那些画都挂在我的裙摆上。这是达到了我想要的效果。在成都双年展现场,我的作品要与别人的作品共存,我不能损害别人的作品。但是在K空间是我的个展,在这里一定要找到一个办法去做这种绝对在场的体现。所以我在K空间的展览一方面要把在场的概念让大家体会到,另一方面只让观众知道绝对在场还不够,人家会问你,你随便一捏就是一个,你把泥巴从四楼往下摔又是一个作品,这些作品何以成为作品呢?这些外围的问题也要考虑到。我们要把这些外围的概念融合起来,最终使大家心口服心服。

02

俞可:

从作品的思想性而言,你试图传递什么呢?

隋建国:

给观众更多的可能性,给观众一把钥匙,开启一扇门,但这个门不是每个人都能进去的。

俞可:

以李禹焕为例,他说我们必须学会按照事物本来的面目来看待事物的本身,而不是用通过理解或者知识的方式。这是李禹焕作品的思想,那么老隋,从作品的思想性而言,你试图传递什么呢?

隋建国:

随便一个物体你拿过来,比方说一块石头,一块木头,大家会有一个惯性的。看!这是个木头!这是个柏木!它有一个芯,外边木材是黄的,芯是棕色。或者这是一块石头,就是随便马路边一块石头。再具体点这是一块火山岩,表面上有很多孔。大家认识了它,也就解决问题了。大家每看见一个事物,知道了是什么后,就把他放一边儿去了。因为每一个人都得去生存,得去上班,得去买东西,没有闲工夫在一个随便什么普通事物上费心思。我在去买东西的路上看到一块石头,它不绊到我的脚,我也就把它忘到脑后去了。看见一个物体,识别出它是什么东西就扔一边去了,这就是实用化、对象化地看待世界。

人生三万天,一般人大概只有三五次,会突然对着夕阳出神。看着夕阳,它在往下落,然后天上会有各种光色变化,其实这些光的物理属性并不足以让你出神,这些物理属性只不过会引起一个摄影师的兴趣,这个摄影师就是艺术家。你出神的关键就是这些所有的物理属性都合起来,引起你的移情,引起了你的对自己的人生经验的感悟,于是你就进入了艺术的状态。

隋建国

虚空现形-每个人都是在场者,2023

铸不锈钢 ,190x108x139cm

面对我的作品有两种状态。一种就是,一面对它,诶?这是一块塑料、银色、上面好多条痕迹,然后接着往前走;还有一种状态,当你面对它时就像面对夕阳一样引起你的灵魂出窍。你不能强迫所有人面对你的作品都产生移情,因为大多数人还是比较实用地、对象化地去面对所有的对象。

以杜尚的小便器为例,你可能怎么看也无法移情。或者也有可能让你移情。但是这个移情与杜尚本身的意图是没有关系的,那是你自己的移情。你看夕阳落山也是你自己的移情,太阳是和你没关系的,它就在那儿东升西落,它并不在乎你。只是你那一瞬间进来到一种艺术状态。比如你看李禹焕的作品,你如果不把它神圣化,你可能也看不下去。艺术家要做的就是给你更多的可能性,给你一把钥匙,给你开启一扇门。但这个门也不是每个人都能进去的。

《泉》,杜尚,1917年

图片来自网络

03

俞可:

如何在艺术家深邃的哲学思维与大众的对象化认知之间建立桥梁?

隋建国:

既可以从情感角度实现与大众互动;也可以将悖论式的答案放在所有人面前,期待人们的智慧与顿悟。

俞可:

西方艺术家大多对于展览空间都有很好的设计。例如将绘画做屏风式呈现的印度艺术家拉奇布·肖(Raqib Shaw),还有在常青画廊办展的汉斯·欧普·德·贝克(Hans Op de Beeck)。他们会有针对性地安排作品在展览空间中如何呈现,如何制造动线、光线、颜色,应该营造一个什么样的氛围?但是中国艺术家在呈现展览时相对缺乏这种设计。

在当今中国的艺术策展空间实践中存着这样的问题,就是我们如何把艺术家长时间的研究、哲学化的思维转换成一个具体的,可以观、可以触摸、可以感受温度的东西?具体到老隋你这次在K空间的展览,我们面临的更加具体的问题是我们怎么在有限的时间里、在无限的空间里建立一个与成都这座城市、与双年展的相遇关系?

世界电影史上与《西西里的美丽传说》并行的还有两个片子,其中一个片子叫做《邮递员》,讲述了邮递员在给著名的诗人聂鲁达送信的过程当中,耶鲁达说了一个很重要的关键词——暗喻,大约就是通过这个事物让人联想到另外一个事物。诗歌就是通过暗喻这个单词构成的。有时候我在想,不管怎么去形而上地思辨,其实就是通过这个联想出另外一个。所以在当代艺术的实践过程中,艺术家不断地跨越自己的边界,哲学、心理学,包括现在的科学,但是我觉得艺术本身应该展现出的背景还有所缺失。是不是艺术用哲学来进行表述的时候会出现一种很大的问题?观众会更加迷惑。

隋建国:

就说你提到的英国的艺术,确实是最有活力,他们特别注意跟大众的连接。布鲁斯·瑙曼80年代在德国驻留的时候,工作室里有一把包豪斯的铁的椅子,他觉得这个椅子特别有意思,他用硬板儿把外边儿一封,然后把椅子底下的空间铸了水泥,起名叫做《椅子底下的空间》。后来怀特里德(Rachel Whiteread)90年代在老泰特做展,找了一百把不同的椅子,用透明树脂把椅子底下那块可以测量的空间翻制出来。

《椅子底下的空间》,布鲁斯·瑙曼,1965

图片来自网络

怀特里德的作品非常明确,她更多的是说情感。她把房屋内部翻模出来,翻了之后这个模型上你能看出来人住的痕迹。她就是靠这个让大众产生连接。怀特里德毕业之后打工,曾给一个教堂修棺材。棺材是空的,曾经存放过生命或将要存放,这就是打动人之处。

甚至她翻制了一个尸体修复空间的地板下的空间。在火葬场或者医院,遗体或许会受到损坏,在给家属看之前,需要把尸体修复整容。这个尸体修复空间下会有一个专门用来收集血水的水池。怀特里德连同这些流着血水的管道、水池一起把它翻模出来。

俞可:

所以暗喻就非常重要,就是从这个东西想像或暗喻到一个具体的被体验的东西,比如说关于生命,对,关于爱。一方面在策展实践中我们可以通过情感的暗喻与大众产生连接外,另一方面也不能忽视理论的建构。李禹焕这样的艺术家有一个优势,他有一个物派的理论背景,日本韩国体系下的东方哲学背景。在中国现当代的艺术中,我们正缺少这样强有力的理论建构,我们需要强大的力量来做这个事,我们任重而道远。

隋建国:

关于艺术与大众的关系,首先我们不能小看大众的领悟能力。我参加过不少次公共艺术的评比,每当有人说哪件作品大众不会理解的时候,到最后大众反馈的意见反而往往是相反,他们比那些不相信大众领悟能力的评委或者专家更能接受新鲜事物,更能以自己的经验贴切地领悟艺术家的思想。

另外,前边说的比如怀特理德或者李禹焕、物派的艺术等等,在他们刚刚问世的时候,理解的人也是非常少的。比如物派产生的时候并不被大众所理解,他们是墙内开花墙外香,被欧洲认可后,才慢慢反馈回到本国。几十年后,物派的一些理念比如“寻找相遇”、“做与不做”,才成为大家所熟悉的思想。真正全新的事物出现的时候,它往往根本就来不及携带比如情感、逻辑等等一般事物所具备的说服力。它有时候甚至就是毫无道理地出现了,违背所有的陈规陋习,只是由于一两个人独具慧眼大力推动,才会逐步为社会所接受。

注释:

1、 该文1948年首先发表在《现代》杂上,后来又收入萨行的《坏境》第3卷中(巴黎,加里玛出版)。中译文见《萨特论艺术》,广西师范大学出版社,2002年。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。