编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

以火为墨,对话看不见的世界,寻找超越死亡恐惧的通道。

瘟疫与天启,被隔离的“中世纪之旅”

画布上,火药粉的墨迹勾勒出一群蝙蝠,扇动着翅膀,抑或倒挂着,令人毛骨悚然,四围乌黑的雾状微粒中,猩红的斑点依稀可辨……

“疫情以后我做的大批画作都比较黑暗,有这个时代的印记。我画了很多蝙蝠,各种各样,像阴魂一样。”

▲《蝙蝠的眼睛 No. 2》,2020,火药、画布,263 x 450 cm,艺术家本人收藏,蔡文悠摄,蔡工作室提供

蔡国强“炸”出这些“现代启示录”般的蝙蝠,不仅回应与我们命运攸关的疫情,也回应了他三年艺术史之旅的最后一段旅程。

“2017年起,我开始‘一个人的西方艺术史之旅’,通过在普拉多、普希金、乌菲齐等美术馆以及庞贝考古遗址和那不勒斯国家考古博物馆等的展览,以东方文化和精神为镜,映照、对话它们馆藏代表的一段段西方艺术史,以此求索当代绘画的可能性。”

▲蔡国强那不勒斯国家考古博物馆个展精选作品,浦东美术馆展览现场,2021年 图/顾剑亨摄,蔡工作室提供

蔡国强从庞贝古城的自然浩劫漫游到文艺复兴,与格列柯深入交流,在圣维克多山与塞尚一起冥想,又循着流淌的时间之河,历经布尔什维克革命和中国的巨变,最终回到他出发的地方。但“中世纪之旅”还蛰伏着,蠢蠢欲动,仿佛这画布上的蝙蝠……

“突来的新冠疫情,让我刚离开的这些文化‘圣地’一起关闭。人们都在惊恐议论,疫情之后世界如何大变,人类将从此不同。不再挤满观众的空荡展厅内,也许先辈们在轻松笑谈:‘我们不就是在包括黑死病的一个个巨大灾难里创造了墙上的这些吗?’”

2020年春疫情刚暴发时,蔡国强还在纽约,原计划参与的大都会艺术博物馆策划的“中世纪大旅行”因故取消。这本是一次野心勃勃的艺术之旅,纵横10国近20座城市,途经希腊阿索斯山、埃及西奈、塞浦路斯尼科西亚、以色列犹大旷野……拜访那些至今保存着中世纪生活和与世隔绝的苦修氛围的历史重镇。

“一切准备就绪,结果去不了了。没想到中世纪的隔离和黑死病,不小心就转到我们身上。疫情就像中世纪,打乱了人类科技万能、物质享受的高速发展,人类无限膨胀,从古罗马、古希腊一直延伸下来的文化崇拜很多神,包括腐败的神、贪婪的神,各种都有,转到中世纪时就突然刹车,变成了苦修。”

谁人料到,身处现代,我们也会蒙受中世纪般的苦难。近三个月全球停摆,被迫搁浅的“中世纪之旅”成为蔡国强和家人在新泽西州乡下的自我隔离,其间他创作了一批火药画:瘟疫、天启、死亡,这些中世纪的自省词汇逐一“炸”现,呈表他对中世纪的黑死病等自然浩劫及光和灵性等神秘主题的感受。

▲火药画爆破瞬间,2018年

“生命和人类的未来显得模糊而充满危机感,我画了大量关于中世纪的东西,包括巴黎圣母院的玫瑰花窗、教堂上的吐水怪兽等等。”

2019年4月,因着巴黎圣母院那场大火,蔡国强原定2020年底在巴黎大皇宫的个展被迫延期。新冠疫情期间,他创作了巨幅火药画《黑光No.1》,先用纸模精心重现了教堂标志性的巨型玫瑰花窗,爆炸将花窗击碎的刹那定格于火药画中,边缘的黑色耀斑仿佛在流动,让光芒更显炽烈……

《黑光No.1》回归了蔡国强早期爆破作品简洁磅礴的美感,既是瞬间的历史,也是宇宙的爆炸,整件作品本身就像是一次虔诚的敬拜,在黑暗中绽放明亮的重生景象,而非被宿命论的绝望笼罩。

▲《黑光 No. 1》,2020,火药、画布,360 x 600 cm,艺术家本人收藏,Christopher Burke摄,蔡工作室提供

在乡下牧场隔离数月间,蔡国强的生活节奏变缓了:健身、骑车、陪伴妻女。女儿准备考艺术学院,他便跟她聊聊画画的事,自己也重拾画笔写生。“没法做大型活动,可以更专心在画画中,这种情感非常朴素温暖。”

此外,他开始翻阅上世纪八九十年代旅居日本时留下的十几本笔记,“希望利用这段时间重温我的成长过程,重回自己的‘中世纪苦修时代’去旅行。”

▲蔡国强在隔离期间的写生,美国新泽西家中,2020年

窗外的风景,从冬天慢慢变成春天,再从春天慢慢变成初夏。2020年6月,蔡国强回国筹备大型个展“远行与归来”。疫情期间,远行不易,归来更难。“肯尼迪机场空荡荡的,服务员都戴着口罩盖着塑料壳。上了飞机,你可以想象坐商务舱根本没人送水给你喝?几乎没人上厕所,大家都戴尿布。每次我要上厕所都要申请,有人帮我开门,给我进去,我出来了,他们马上去消毒,真的很紧张……事实上,我的飞机也有个人感染新冠,前后三排九十几人都同时进医院。你一下就投进了真实的疫情时代,比我一直待在新泽西观望中国、发些慰问微信更现实,这让我成长。”

火药的威力是人类寻找长生不老药时的偶然发现,后被赋予兼具治愈与毁灭的力量;疫情肆虐全球的当下,所有分崩离析和燃烧毁灭都在重塑未来……

“其实我是一个怕死的人,怕自己死,也怕我奶奶死。但这也使我对死亡很小就充满恐惧和思考。因为我们家门口每天很多葬礼经过,吹着各种喇叭。这种怕死,是儿时的秘密和折磨,使我一直在寻找看不见的世界,和超越对死亡的恐惧的通道。说得好听点,就是慢慢通过艺术解脱开自己对死亡的恐惧,也通过艺术理解人类。”

北京奥运会从天而降的“大脚印”、巴黎塞纳河上欢愉的“一夜情”、故乡泉州惠屿岛为奶奶升起的“天梯”……蔡国强以火药为媒介、“以天空为画布”的各项爆破计划闻名于世。2020年9月,他在法国干邑夏朗德河完成爆破《悲剧的诞生》,白日花焰千枝树,礼赞不息的生命力。“人类有种精神,看清生命的痛苦后仍接受并享受它。认识到人是自然的一部分,总有冬去春来。”

2020年岁末,蔡国强“远行与归来”大型个展在北京故宫博物院揭开序幕;2021年夏,同名大展移师上海,成为浦东美术馆开馆展之一。整个展览呈现了蔡国强标志性的火药作品、纪录影像和早期绘画;同时,蔡国强特别为浦东美术馆的中央展厅创作了大型艺术装置《与未知的相遇》。

▲《与未知的相遇》在浦东美术馆展览现场,2021年 图/顾剑亨摄,蔡工作室提供

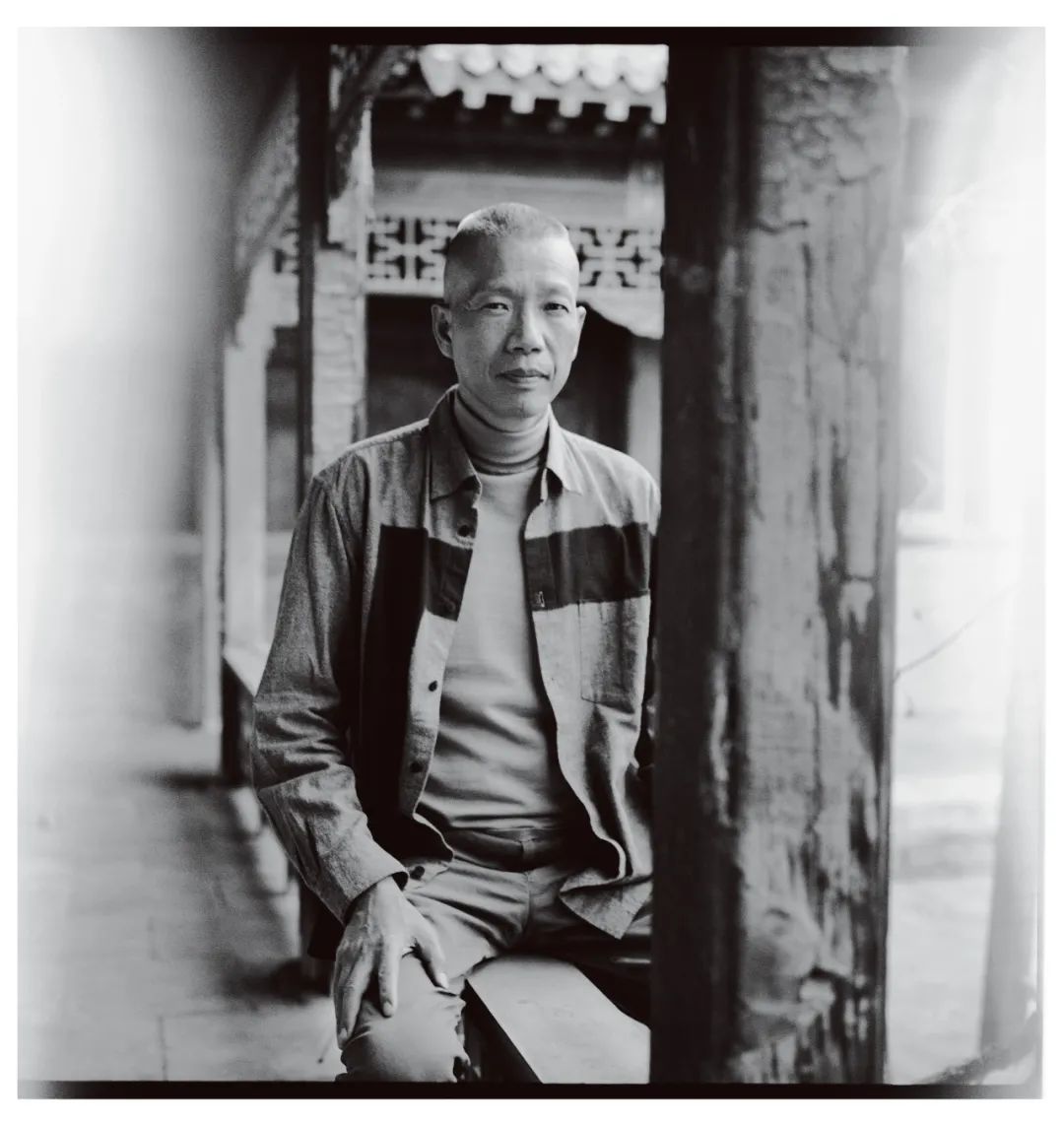

在“灯树千光照”的炫目空间内,蔡国强接受《南方人物周刊》的采访,年过花甲的他,浅灰T恤配一双玫红潮袜,怀着“归来仍是少年”的浪漫心性,回顾他“一个人的西方艺术史之旅”,分享他对中国文化精神和宇宙永恒家园的神往。

“这个疫情最大的特点就是不可见,因为我艺术上的核心,一直就是追求用可见表现那些看不见的世界。我还是想寻问一些根本问题:无论疫情带我们去哪儿,人与人、人与自然和宇宙的关系,以及人为什么爱画画……这些都是我这次展览作品背后,和几十年艺术探求未曾改变的一些思考。”

远行:漫长的火线,爆炸性顿悟

蔡国强坦言,儿时的艺术家梦其实就是绘画梦,而非如今四处奔波做项目。“我的大型装置、社会项目、室外爆破计划及相关火药草图,需要跟世界不同文化和领域的人合作。复杂外因带来的艰苦和快乐吸引着我,成为我艺术的重要组成部分,但绘画最动人的是直接面对和认识自己。”

2017年秋,蔡国强在西班牙普拉多美术馆举办个展《绘画的精神》,这是他十余年来首次纯粹的平面绘画展览。开幕前一个月,他在万国大厅宫殿公开爆破了18米长的压轴作品《绘画的精神》。400年前,委拉斯凯兹等当时最伟大的艺术家受菲利普四世委托,在同样的空间创作并展出了他们的旷世杰作。

▲《绘画的精神》在浦东美术馆展览现场,2021年 图/顾剑亨摄,蔡工作室提供

▲火药画《绘画的精神》爆破瞬间,万国大厅,2017年

《绘画的精神》缘起蔡国强三十多年未间断的与格列柯的精神对话:从青年时对着印刷模糊的作品想象,到2009年奥运工作结束后决定“回到世界怀抱”、追寻格列柯的足迹--从他出生的希腊克里特岛,经意大利威尼斯,到马德里的普拉多美术馆和他旅居30年客死的托雷多。

“格列柯像一面镜子,能看到我自己,他对家乡文化的顽固情感,作为‘外来者’的‘游牧民’精神,让我涌起很深共鸣。想想自己,中国85运动时几乎不见身影;在日本近9年,还是一匹野狼般的存在,东京外渔村搞革命,渐渐把日本艺术界折腾得‘乌烟瘴气’,离开日本时几乎把有当代艺术的美术馆做个遍;然后去美国,在更广阔的五大洲飘荡。”

蔡国强常说,少年时的第一次“远行”,始于翻看父亲书架上那一大叠《史记》。书里一代代人在漫长时间和广袤土地上发生那么多波澜壮阔的“历史”,让他不自觉地上了行舟。

“很感激我的父亲,他喜欢历史、艺术史,又在新华书店分管内部书籍。时期,从‘美帝’的荒诞派,到肖洛霍夫《静静的顿河》,各种最新诺奖得主的书等,他都先悄悄拿回来,要我一天内看完。这就是我对外国现代文化走马观花的远行。”

课堂上的三好学生和棉被里偷听电台的泉州少年,蔡国强在这并行的轨迹中成长。“政治和国际社会的多元复杂,曾经真实伴随我的成长。”

2017年,十月革命百年,蔡国强应俄罗斯普希金美术馆邀请,在红场上空创作烟花,遗憾未能实现,但他以动画形式呈现了整个构想。柴可夫斯基的弦乐里,白日烟花从红场和莫斯科河岸升起,空中形成一幅幅悲怆深情的画卷;最后在百米震耳欲聋的雷鸣电闪中结束,留下一滴白色的眼泪……

蔡国强的西方艺术启蒙训练来自苏俄社会现实主义,画家马克西莫夫的命运令他百感交集。“世界艺术史上,这是唯一的情况:有个艺术家到外国去教美术,从此改变了那个国家整个绘画的命运,而后又因政治变化迅速被遗忘。”

蔡国强收藏了近250件马克西莫夫的作品,经过十几年努力,2017年俄罗斯个展《十月》开幕前夕,他终于找到了马克西莫夫的墓。

“这个民族需要靠鲜明的思想,使民众精神抖擞,吃再多苦也要把那个思想实现,这是他们的基因。现在没有鲜明的思想,所以他们一方面享受着资本主义这种所谓的民主制度,带来比过去更自由的一种精神满足感,同时他们又建立起这种民族主义的抬头和抵抗心理,因为欧美资本主义国家一直在说他们不对。”

1986年,蔡国强带着九十多公斤重的行李去了日本,他在故宫的好友李毅华介绍他认识了画家东山魁夷和书法家青山杉雨,还常跟日本人介绍说,这个年轻人来日本一定会“爆炸”!

“作画时不同效果火药种类的挑选,用量的控制,产生线条的方式,刻纸出形,压石转轻重和受力点的选择,处处暴露我作为又试图让材料解放的矛盾。我享受每次爆炸解放的快感,也焦虑于自我和火药的恩怨。”

西方人对中国传统“水”墨并不陌生,蔡国强则以“火”为墨,他在画布上“点火、爆破、灭火”,冒险刺激、燃灼心念的创作现场及绚丽夺目、浩荡恣肆的最终成品令他们感到惊艳。

“火药画的感性,来自我,也来自材料。在画布上做火药试验,这样率真呈现的效果,作为抽象画挺迷人的,我还期待它能释放更高远境界的精神。”

80年代末在日本时,蔡国强就做了在法国普罗旺斯圣维克多山上爆破《升龙》的火药草图,试图用一个“闪电”对话塞尚和现代主义,这是他为西方艺术史做的第一件作品。

2019年,30年后故地重游,蔡国强登上圣维克多山山顶,印证了他长期以来对塞尚的感受:守望故乡田野,却有着与中国山水画相通的洞察时空本质的宇宙观,他创作的火药画《有松树的圣维克多山》便是某种回应。

“圣维克多山的山脊难走,前方是山顶的十字架,身边是悬崖峭壁,喘息中忘了这里是塞尚的故乡还是西方的象征。走塞尚的路,也是在走我自己的路……寻找艺术史,走艺术史之旅,其实是寻找自己。去会满天下厉害的人,能够认识自己的斤两;做人做事更轻松,做作品却该出手更狠更自由。”

▲《有松树的圣维克多山》,2019,火药、画布,275 x 200 cm,艺术家本人收藏,赵小意摄,蔡工作室提供

归来:故土与江湖,外星人的“乡愁”

2020年12月8日,蔡国强度过他63岁生日。新历的这一天,刚好是紫禁城落成600周年。1986年底,他在故宫博物院朋友们的帮助下离开故土,如今远行归来, 第一站便是回到故宫。

展中新作《银河嬉冰》是蔡国强以故宫馆藏《冰嬉图》为灵感,连接2022年北京冬奥会主题,呈现在银河中溜冰的想象。这幅在镜面玻璃上爆破的巨幅火药画极富浪漫气息,冰火两重天以宇宙视角融合,意象更具穿透性与未来感。

(请横屏观看) ▲《银河嬉冰》,2020,火药、玻璃、镜面,205 x 915 cm,蔡文悠摄,蔡工作室提供

“玻璃比较经得起爆炸、高温,颜色还可洗掉,火药夹在里头反而保护得很好。玻璃、镜子跟画布在哲学思想上有些不同,人类历史诞生以来,它们都跟灵性、回忆、发现自我等发生关系,这也都是我的艺术的主题。很有意思的是,镜子上是另一个世界,在玻璃上又是另一个世界,它们叠在一起,变成立体、混沌的世界,能够调动艺术与看不见的世界对话。”

少时的蔡国强,更爱画风景,尤其是在家乡泉州。母亲在河边洗衣,他就在岸上画画。黎明前,母亲悄悄去山里寺庙祭拜,他就在外面写生。阳光出现的那一刻,剧团经常上山下乡演出,他就跟着写生到高山大海,有些乡下没路,要把布景用船运去,他就坐在船头写生,在河水里洗笔……

“我喜欢老子那样轻松自在地思考宇宙。古代画家里,我最敬仰倪瓒,画里茫茫天地,抽象的超然情怀,让心与自然一致的好状态,这与古希腊古罗马的西方文脉不同……但走到现代,西方更理解了艺术的治心和距离的价值。中国人却去搞看似写实的、反映社会和时代的‘宣传画’,变成难以‘超越’了;从复制古人的形而上,到学习西方人玩过的形而下,出世、入世混乱。”

展墙上,蔡国强列出曾经影响自己的一长串艺术家名单,将之形容为“与前辈单相思的折腾”。“中国古代艺术家很清楚自己要找的位置,在国外参观博物馆,一到中国传统书画展厅,那独树一格的品质,自然、自尊、自信、自恋……我总会肃然起莫名的感动,自觉光彩,也羞愧伤感。相比古人,现代中国艺术家要的太小,活真不咋样。”

蔡国强半开玩笑地表示,自己的成长过程很江湖。当时的中国社会,经过政治运动,信息封闭,但他渴望从困境和束缚里挣脱,在落后里奋起。超自然力、功夫和气功的狂热曾是少年的时光隧道。

“63岁的自己,还是那个爱画画的初心少年。故乡对我来说,可以用三个词来归纳。少年,因为我少年在那边成长,形成了我今天的很多东西。恋爱,因为我在那边开始恋爱。第三个词是墓地,后来我再回泉州,给我印象最深的,是看着慢慢走向死亡的老人、葬礼,再给他们做墓碑,也许这里面也包含了哪天这也是我的墓地。”

在“对话中国文化与精神”的展厅中,覆满整墙的巨幅火药画《花瞬》系列炫丽夺目,蔡国强在柔顺的丝绸上“炸”出牡丹花的兴、旺、衰、萎,呈现生命和文化的脆弱。“我画牡丹的兴旺衰萎,没想画到衰就很动心,萎更灵魂出窍!第一次想起也许活着只是幻想和梦;衰萎才有灵魂,才是本原和永在。”

根在中国的蔡国强,拒绝“将家乡等同于土地或语言”这种空洞的陈词滥调,这让他在工作、生活中显得豁达。

“宇宙万物之中,看得见的只是5%,95%是暗物质和暗能量。慢慢随着年龄长大,体会到死亡是回归到95%。尽管不一定能再见到我奶奶,但也许她就一直在旁边。你相信她还存在在一个宇宙的95%里面,就是一种安慰。死亡并不是完全消失,这也会影响我在绘画里使用火药,还有我做很多作品是会瞬间消失的,这个都使我相信她还在。”

蔡国强在世界兜兜转转20年,“天梯”项目得以在故乡泉州实现。一个月后,他的奶奶陈爱柑离世。一则手机拍摄的视频被人上传至“脸书”后,两天即吸引三千多万次点击。

500米长通向天空的梯子在夜色中闪耀,一端是蔡国强对奶奶的深情,另一端是他对无垠太空的畅想,联通了看不见的世界里外星人的“乡愁”。

“开放和专心才能通神,神脉带来人脉。远行从未离开,归来仍在路上;向外走远,对内走深。远行也是寻找更大的故乡,宇宙的永恒之乡。回归一个普通的宇宙之人去寻根,多不容易呀!和看不见的世界对话,它带我远行于地球的东南西北,归来也带我回到出发地!想想都感动,这就是我的人间佳话。”

▲图 / 南方人物周刊记者 姜晓明

与未知相遇,向童心致敬对话蔡国强

生命并非那么现实,宇宙也没那么空茫

人物周刊:这次展览中“为外星人作的计划”系列火药草图,基本都是你2020年隔离期间完成的,但源头可追溯至上世纪80年代的爆破计划方案。30年后重温方案,这当中“不变”的是什么?变化和改动又有哪些?

蔡国强:我在上世纪八九十年代就挺关心人和宇宙的关系,相信外星人和超能力,相信我们人类看得见的世界背后,有着看不见的世界。所以很希望这些能调动我的艺术。而且,艺术的方法论和人生哲理,都能跟那些灵性的东西发生关系。

上世纪80年代末我有个项目,想在日本神户附近的岛上做,因为神户整个城市是倾斜的,一眼就能看到海上,海上有些小岛。我就很想搞到一个小岛,上面整一块地如画布,让人天天等着外星人来画点什么。这其实也是在反思,地球人为什么要找外星人。这几年我还有个类似的想法,在月球上放一块大画布,用望远镜可以直接看见那个画布,然后等外星人来画几笔,我明白,也许一辈子也等不到,但我很喜欢这种等待。

我这次在上海浦东美术馆的装置《与未知的相遇》也延续了“宇宙”的主题。我希望通过它传递一个少年对未知世界的好奇和情感。所以这个装置里包含了各个时代、来自不同文明的对“脱离重力、拥抱宇宙”的渴望,比如过去人类不相信地球是圆的,看到帆船上的帆下沉消失在遥远的海面天际,想象如果有更大的帆船就能被吹上天空。也有人想象乘着大鸟飞翔,还有中国古人万户在凳子底下绑了一些火箭,想把自己发射到太空……

▲蔡国强与作品《与未知的相遇》,浦东美术馆,2021年 图/赵梦佳摄,蔡工作室提供

人物周刊:你怎么看埃隆·马斯克的火星计划?如果有机会进入太空,你会申请吗?

蔡国强:我曾去过拜科努尔的航天基地,基地司令官是俄罗斯军人。我去的那次,正好有载着三个宇航员的发射。我看到他们从训练中心出来,发射前都要去种棵树,返回地球后,还要给树浇水;他们从这里去火箭发射场的路上,还要从车上下来在路旁撒尿,因为加加林也这样过。每次发射都有俄罗斯来的东正教主教给他们祈祷,他们和家人告别,我和主教及家属一起看着发射……很紧张、也为成功兴奋不已。

最后发射前,司令都要签字,他这支笔上刻着加加林的名字和头像。每次发射前的签名重如千斤,发射成功后,司令把那支笔送给了我。我问他能不能把我发射出去,他说你没问题,来这半年,经我训练,就可以把你送上去。他也很欢迎我去那里做艺术项目。加加林走前睡觉的房间我也参观了,加加林上天项目的首席科学家陪他一起过夜,进入火箭前,科学家最后让加加林放心:太空的物理原则和地球是一样的,因为地球也是宇宙的一部分。

拜科努尔航天基地那边有个很大的墓地,纪念为航天发射牺牲的人,因为各种原因遇难的,最糟的是发射前电路短路,要开门进去救都来不及,烧成了炭……去太空,我也会担心,但去的愿望应该会比恐惧更大吧。

人物周刊:听说你旅居日本时学过些宇宙物理学?

蔡国强:我看了些这方面的书,也有不少天文学和宇宙物理学的朋友,最大的启发是,在这个浩瀚的时空里,不断去寻找自己的位置。我以前也说过,小时候父亲给我看《史记》,虽然我还不大认字,但会开始找自己的位置。原来一个漫长的历史里,有很多人做了很多事。后来带着那些研究宇宙的书旅行,感到在地球上从这一点到那一点都太近了。你想,从中国去日本,或从日本去英国做展览,面对一个语言不通、文化很生疏的土地,你会感到不安;但是从宇宙的尺度来看,这不就是在一个很小的村庄里走门串户吗,你说对不对?

人物周刊:展览中有面墙介绍了你在全球的“项目足迹”,标注了各洲各国各城,我发现最后两栏特有意思:“整个地球”和“宇宙”分别有2个和7个“未实现”的粉色标点,非常好奇,这两栏提到的都是些什么项目?

蔡国强:“整个地球”上的计划,包括1993年我应邀为联合国教科文组织做的方案《宁静的地球》。作品需要全球民众参与创作,人们在关灯的同时,通过电视实况转播看到地球漆黑的瞬间。因为有时差,要求每一时区进入世纪之交时,各国相互配合,依序关灯,从而使人们深切体会地球没有中心和地球社会的连带关系。最终因为需要庞大的动员力,项目不了了之。可惜千年之交,多少世代也就经历一次。好几个地方希望我点燃千禧年焰火时,我想的是关灯。当时我写道:从太空看地球,夜夜灯火辉煌。本世纪的最后一秒与下个世纪的第一秒,这两秒钟,地球上居民各自关灯,参与创作,使地球“黯然失色”。人类为了照明,百年来消耗了庞大的能源。因此:在这千年之交的时刻,人类让地球休息,将它归还宇宙,与其他行星一样拥有黑夜与宁静,也使地球跨越时空,与千年前甚至原初的自己相连。

宇宙中未实现的计划,比如《人类的墓志铭》,是我1990年的作品方案,想把包含人类有机物、微生物等生命信息的一块冰,做成像墓碑或棺材的造型,送到太空里漂泊,去与宇宙同胞相遇。

人物周刊:“回归普通宇宙之人的寻根之旅”,你觉得自己的精神故乡是哪里?

蔡国强:头脑里的宇宙是什么样呢?年纪越大越感受到那个东西,也越来越感受到生命作为宇宙的一部分。一般来说,人并不大清楚生命和宇宙的关系,生命太现实,宇宙太空茫,但慢慢地,会感觉到生命并非那么现实,宇宙也没那么空茫虚无……

固执的“确信犯”

人物周刊:2019年末你还在瑞典参加诺贝尔奖的盛典,2020年春中国刚暴发疫情时你在忙什么?

蔡国强:当时在纽约,美国还很安全。我们整天看国内外各种信息,关注着这些动向。但几个月后,突然听说我小女儿的高中有人是疑似病例,让大家明天不要上课了,“哗”一下事情就变了。我们赶紧到新泽西州乡下的家,我把衣服、护照整理好都带走,我太太当时很惊讶,有这么严重吗?但我感到这事不简单,知道一个小事的普及面能很大。而且在美国这个体制里,要控制病毒传播不容易,大家都太自由了,不习惯戴口罩,这就很麻烦。

人物周刊:全球疫情对你的生活产生哪些影响?创作上是否也有启发?

蔡国强:影响很大,本来我有个中世纪旅行项目,就此取消。我跟历史学家西蒙·沙玛(Simon Schama)交流,为什么相对文艺复兴时期,中世纪没有产生伟大的艺术?但其实像莎士比亚也在黑死病时期在乡下写了很好的剧本。我个人搞创作时,研究都不会先集中在绘画艺术本身,而是更多聚焦在整个历史时期到底真实发生了什么。例如,中世纪到底是不是黑暗的?中世纪似乎科学被神权压制,但也同时开办了很多学校,发展了教育……我想了解那个时代人类的转变和今天的关系。因为我感到,讨论每个时代,最终目的都还是要跟今天产生关系:到底文艺复兴在复兴什么?我们要创造我们的文化复兴,我们要复兴什么?

人物周刊:这次展览中你有批新作,“对话中国文化与精神”。你说远行不只是空间上越走越远,时间线里你说你要跟古代的人对话。

蔡国强:抽象一点来说,中国文化对我不是一个很大的国族概念,更是一种在自己身后的故土的概念,也包括我的家乡泉州,这些文化是包含在日常生活里的,比如我小女儿在她(美国)学校里写作文,会说到家里有个很特别的地方,放着已故长辈的遗照,我们每次坐飞机远行都要磕头烧香,闽南这种习俗就是一种活在今天日常生活里的中国文化,也是某种意义上的实用主义。

人物周刊:我看展览里介绍,去年疫情隔离期间,你回新泽西州的家中开始整理上世纪八九十年代的笔记本,其间有何新发现?再看会否觉得想法有变?

蔡国强:整体上对自己的过去更感动,发现自己曾是这样一个“确信犯”(日语)。因为写的东西大都关于人类、自然和宇宙的关系,以更高的视野思考环境、高科技泛滥等问题,因为在日本更早接触这些。当然,也能看出自己的成长,从在泉州时着迷当地信仰,到上海关注个人主义,再到日本时期考虑人类、自然和宇宙的关系等等,都不是那种“本国议题”。我那个年代,很多艺术家做作品是要改造社会,想的是国家民族--体制内和体制外都一样,要用艺术改造社会。人家都说只有解放了全人类才能解放自己,但我认为最难的是解放自己,解放自己才能对社会的解放有贡献。我最近加入了抖音,就是期待在那里年轻人们有更独立的精神、思想、态度,更好玩,更不受制约。

人物周刊:你刚提到“确信犯”这个词,说说日语里它确切的意思?

蔡国强:有一点固执,非常坚持,对自己在做的事非常确信。我看以前那些笔记,我确实在笔记里呈现出,那个时代,对看不见的世界,包括超能力、气功等等都很着迷。现在会更客观地去判断一个东西,但弱点就是更成熟,成熟就带来了摇摆,犹豫不决。一个好的艺术家,很多时候是一种直觉、一种坚定。每一个了不起的艺术家,都建立了一个艺术史的宇宙,然后一直在艺术史的世界里,要说服自己,在这里头寻找让自己成长得更强壮的养料。你不可能拥有全部,整个艺术史全懂了,你也不会是艺术家。好比哪怕知道了所有动物,你也只是动物学家,不是动物。艺术家不是艺术史学家,他/她的艺术史只为了自己,为了释放自己野性的需求。

人物周刊:所以,历史上有些艺术家就像你的半面镜子,照到你的某个点,越来越看明自己的一些特质?

蔡国强:会,你的很多焦虑和不明白,也会看到。我年轻时,在世界上有时碰到一些在艺术史上功成名就的前辈,跟他聊天,他会说,“你以后就知道了,他们写我的这些东西,没把我写清楚。”大量艺术家都感到不被人理解,就连塞尚,已经开创时代、影响了现代主义那么多人,但他还在不满意中死掉。他有很保守的另一面,崇尚古典世界那部分永恒的东西。塞尚就是一个在留守传统与探索未知艺术上都非常固执的“确信犯”。

▲蔡国强墨西哥宇宙项目视频与手稿,浦东美术馆展览现场,2021年 图/顾剑亨摄,蔡工作室提供

“紧了要崩、慢了要松,不紧不慢才是功”

人物周刊:你不少作品都有“伤逝”意味,新展的《花瞬二》(2019年)系列,你提到创作背景是因牡丹衰亡而感动,此前个展《九级浪》开幕所作的白天烟花也以“挽歌”(原名“葬礼”)开场……这次开幕晚宴上,谭盾说你每次“归来”都散发着“忧郁而孤独”的气质,但我们见你多数时候幽默开朗。

蔡国强:人的表面和内在经常是不一样的。虽然我的艺术作品比较高调,但我个人的兴奋和伤感其实都比较淡。我的作品都呈现了一种孤独感,比如老虎受到不明飞箭攻击的装置《不合时宜:舞台二》(2004年)和99头狼的装置《撞墙》(2006年)等等。

▲作品《花瞬二》在浦东美术馆展览现场,2021年 图/赵梦佳摄,蔡工作室提供

人物周刊:我非常喜欢你在纽约做的那件装置《透明纪念碑》,大都会博物馆的屋顶上树了块大玻璃,地上有撞到玻璃的黑鸟尸体。

蔡国强:那个作品很棒,特别壮烈。《透明纪念碑》 是一睹“看不见”的墙,面朝昔日纽约世界贸易大楼双子塔的方向;鸟儿们飞不过去,撞到玻璃墙后掉下来,让人很难过。我不只是讨论恐怖主义,更是讨论不同文化之间看不见的墙,以及不同力量的平衡和各方面的复杂命运。

▲《透明纪念碑》于大都会博物馆Iris and B. Gerald Cantor 屋顶花园装置一景,纽约,2006年, Hiro Ihara摄,蔡工作室提供

人物周刊:你在早年的访谈中提到,自己的政治背景、文化意涵或人生哲理,确乎都被翻译成了《撞墙》这件作品,我能想到的可能是“撞”向无形的文化冲突之“墙”,但更想听听你自己的解读?

蔡国强:《撞墙》是柏林墙倒塌后,我在柏林展览时做的。它针对的是现在而不是过去;是人类,而不只是德国民族。99只仿真狼向着一面看不见的墙撞去,摔下来,又返回、重新出发,再去撞……通过一只只狼英雄主义般的气势--义无反顾地,反反覆覆地去撞墙--来表现我们人类在很多问题上,也总是反反覆覆地盲目碰壁又回来。看得见的墙可以拆除,但是看不见的墙呢?

▲《撞墙》于毕尔包古根海姆美术馆展览现场,西班牙, 2009,艾瑞卡· 巴罗洪娜·艾蒂摄,图像版权毕尔包古根海姆美术馆所有

人物周刊:狼群、老虎、狮子……诸多野兽曾在你的作品中出现,如果自比,你觉得自己最像哪种动物?为什么?

蔡国强:我是属鸡的,如果问我狼、虎、狮,可能比较像一匹狼,常常是自己一人单打独斗。

人物周刊:你觉得自己是乐观的人还是悲观的人?

蔡国强:总体当然是比较悲观的吧,但做作品时要让它好玩,我需要好玩。

人物周刊:有些人到了一定年龄,作品里的童趣就消失了,但你好像一直保留着某种童真,你觉得自己是如何保持这种状态的?

蔡国强:不知道,但可能因为是天性,或者就是要能够承认矛盾、承认不成熟,向童心致敬。我很年轻就认识三宅一生等各种设计、电影或建筑大师,他们根本就像个小孩。我去日本的时候,看到黑泽明经常在电视上讲话,有次他很失落地在说:“你就是赢得了整个世界,也不能赢得自己的家乡”,像个孩子。还有一次,看到那个拍《感官世界》的导演大岛渚在电视里讲话,说日本的足球队跟各个国家踢都一直踢输:“这种时候,你一定要感到对方就是杀了你爸的人!”他这话是政治不正确的,但讲话的样子很亢奋,很相信。某种意义上,政治正确使好的作品越来越少。我的作品往往带有童心、有种浪漫气息,大部分人都会渴望追求或怀念童心,这样就比较容易接受我的作品,看了会感到好玩,或者看了会想起自己也有过的童心。

人物周刊:“我们生活在一个不安、荒谬的社会,敌人可能无所不在。武器可能就在衣服口袋里,矛盾在于我们无法在造成这一切的系统以外生活、旅行。”你曾如许解读自己2004年的装置作品《一路顺风》,说说你的“敌人”和“武器”?

蔡国强:“9·11”以后,全球的监控和安检系统漫无边际地扩大了,“敌人”仿佛随时出现在各种地方。《一路顺风》是我向巴西圣保罗机场要来成千上万支没收的“武器”,有刀子、尖锐的笔、西餐刀叉、指甲刀等,只要是尖硬的生活用品都会被检查没收下来,这些都成了 “武器” 。

人物周刊:你早年习武,分享下你对“侠义”精神的理解?它如何影响你在全球各地的生活与创作?

蔡国强:有些影响吧。人生、艺术实践中,包括行为、创作里,自然会在意“紧了要崩、慢了要松,不紧不慢才是功”这样的武术道理。也许儿时的习武最重要的还是培养人的诚意和侠义精神。我走“一个人的西方艺术史之旅”也会怕,要有一点孤胆。但凡想走入未知世界就要有点担当,不能怕难啃的骨头。艺术里容易做的应该都没啥意思了。

做人讲情义,别人对你有恩是终身的。但我不是说这些我做到了,只是自我提醒和鞭策,人生、艺术都要有一种侠义精神。

(请横屏观看) ▲《罂粟系列:幻觉第一号》,2015,火药、画布,183 x 608 cm,私人收藏,Lydia Ohl摄,蔡工作室提供

彩色火药的爆炸,罂粟花般的致幻感

人物周刊:上海个展“九级浪”里的《春夏秋冬》、佛罗伦萨乌菲齐美术馆的个展《花曲》、近作《花瞬二》……你很多创作都围绕东西方植物展开,你自己养植花草吗?有没有特别喜欢的植物品种?

蔡国强:小时候我很喜欢种花,种了很大的梅花和各种菊花。这几年我花了时间研究罂粟花,想用彩色火药的爆炸产生那种致幻感。历史上很多艺术家使用致幻剂后作画,比如莫迪里阿尼、康定斯基等。我想不通过身体的致幻,而是让火药的爆炸来扮演艺术家的神经致幻,以此作画。这样的探索,包括从2015年开始的“幻觉”到“催情蘑菇”等系列作品。

▲《为“空中花城”所作彩色火药草图》在浦东美术馆展览现场,2021年 图/赵梦佳摄,蔡工作室提供

▲白天烟花《空中花城》一幕,2018年

人物周刊:你的作品以火为主要元素,金木水土等其他元素会被借鉴或为你所用吗?

蔡国强:不多。你现在还对火着迷,因为你还需要,等你对火不着迷了,那时就是强己所难,就要出“事故”了,你跟它的这场恋爱戏就玩不下去了。我一直说,火药做画和做爱很像,你跟它的关系--爱是越做越好了,还是越做越冷越没啥意思,你都知道。要冷静地注意到这种状态也是很重要的。

人物周刊:你经常讲小时候奶奶帮你灭火的经历,提到点火容易、灭火难,后来多次爆破中,有没有什么特别的灭火经历?发生过危险或意外吗?

蔡国强:早年经历过危险。1996年参加昆士兰的亚洲太平洋当代艺术三年展,我确定《龙或彩虹蛇:一个受祝福或是被畏惧的神话》以布里斯班河作为作品战场:爆破将如闪电般从天而降直入河底,蹿上岸边高速公路奔跑,再进入河道,多次出水、入水,最终在布里斯班桥墩下蜿蜒盘旋后结束……

开幕前一天,我们在烟花公司小广场上紧张工作。我怕晒,就坐在一辆集装箱卡车的荫头下,突然身后传来一声巨响,那是真正的爆炸……大家赶紧向远方疯狂逃命,身边展览总监的西装背后已烧了起来。上了高速公路回望,工厂里飞上天空的猛烈烟花的爆炸阵里,竟还看得出我那上万米、爆破速度40米每秒的快速导火线在广场上乱窜……坦率说,这个场景极其壮美。

我向布里斯班烟花工厂的女主人大声追问:火药在哪?!她赶紧去开着我乘过凉的那辆集装箱卡车一路冲出火海开向高速公路,整辆车的油漆、塑料、橡胶全在燃烧……她跳下车,猛地打开车门,里面是一箱箱码得整整齐齐的原生黑火药,足足五吨重!这是把一个个礼花弹发射到几百米上空的威力巨大的发射药,一旦爆炸,不但炸出一个深坑,周围数百米都会被夷为平地……最快到现场的是媒体直升机,然后是救护车、消防车、警车……我接受澳洲联邦调查局现场提问,调查结果是,烟花公司在处理昨晚焰火大会剩下的未爆弹时引起爆炸,美术馆迅速向社会发表声明,解释爆炸事件与我无关。

远远几公里外,在美术馆工作的其他艺术家都听到了爆炸巨响,为我捏把汗。第二天开幕式,我无事可干,穿着漂亮衣服走在人群中,大家都对我表示同情,再加一句:没事就好!美术馆一直安慰我,等下一届三年展太漫长,明后年都有城市艺术节,我们会让你快回来,重新点燃这条布里斯班河上的龙。

后来我还把这难忘的爆破一幕做成了作品。2006年在柏林的《撞墙》展览同时有个爆破计划:在二战中被摧毁的车站废墟旁重建一座“德国式房子”,让它在美丽烟花中毁灭,作品叫《幻觉二》。

人物周刊:爆破艺术讲究节奏把控,你早年习练小提琴,音乐在你的生活中是怎样一种存在?创作或休息时你听音乐吗?它对你的创作是否有启发?

蔡国强:严格来说,我是一个很不合格的喜欢音乐的人,虽然我拉过小提琴,当时的出发点是“崇洋媚外”的,是为了要和我父亲不一样--既然画画就学西画,音乐就学小提琴。但西方古典音乐还是让我感受到了一点西方人的心灵世界,哪怕我是在泉州拉着《小夜曲》。

我如果听音乐,读书、画画就无法专心。有时候我画画一边哼歌,可能是开心,画顺起来了。有时我辛苦作画的尾声,会唱“东家在高楼,佃户们来秋收,流血流汗当马牛……这样的日子哪有个头”之类的,就是放松和自嘲。我基本上不能说什么爱好音乐吧。

最近发表的NFT(non-fungible token,非同质化通证)《瞬间的永恒--101个火药画的引爆》,我把马勒第二交响乐高潮“复活”旋律的层层推转递进,作为剪辑背后的逻辑参考。因为每个爆破瞬间有不同的氛围,内在需要一个节奏和能量的构造。

人物周刊:说说你发布的这第一个NFT项目?不少艺术家目前对NFT还抱持观望态度,你已积极投入其中,分享下你对NFT的认知?如何看待NFT所象征的数字时代“价值存储”新议题?

蔡国强:其实我对NFT并不是那么了解,这也是吸引我兴趣的所在。既然我很多艺术都想与看不见的世界对话,NFT作为虚拟世界,是不是可以成为我那些虚拟的表现的载体,是不是可以成为另一种艺术的可能性?也许可以挑战一些固有的艺术界限,把不可能变成可能。

大部分人可能关心我爆炸的结果,也就是火药画,那是传统意义上可以收藏的;或者关心能够传播的记录了爆破现场的视频和照片。如今NFT使我们可以收藏爆炸的瞬间本身--也是我艺术的重要部分。NFT也许能让艺术家的创意更多的是行为的、过程的,不一定要有物质。当然这只是很初级的NFT,我期待做一些更厉害的。

人物周刊:面对未知,你会恐惧吗?

蔡国强:对未知的恐惧,常常在艺术上也是兴奋。

人物周刊:如何看待时间的流逝?理想的退休生活是怎样的?

蔡国强:艺术家千万不要擅自议论退休生活,因为艺术家相对没有退休,关于退休的讨论,应该让别的职业的人去讨论。

时间总是在流逝,有些部分快,有些部分慢,身体总是在老去,尽管健身、保养可能让你老得慢一点。当然,好的精神状态可以让人更年轻,如果能回归到自然、宇宙的更多本真,包括原初人类的感性里,或许,年纪越大,越返璞归真,那算是时间倒流吗?

来源:蔡国强工作室

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。