编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

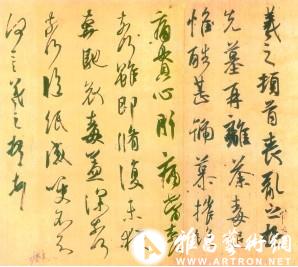

日本三之丸尚藏馆所藏的《丧乱帖》在修理之前,有横折痕、竖折痕,此外,斑点、污迹到处可见。平成十三年(2001)、平成十四年(2002)越二年《丧乱帖》得以修理完毕。本文著作受命于拆开修缮时调查《丧乱帖》,在修理过程中得遇观察画心状态之良机,明了了以前只能推测而无法证实的一些疑问。

日本三之丸尚藏馆所藏《丧乱帖》

王羲之书法双钩填墨示范

现存王羲之墨迹本中,精心摹写而成的所谓双钩填墨本不满十件。其中《万岁通天进帖》、《丧乱帖》、《孔侍中帖》三件,作为王羲之的双钩填墨本之代表作而驰名于世。

辽宁省博物馆庋藏的《万岁通天进帖》,集王氏一族七人十帖,不仅传示王氏一门的书法继承关系,而且恐怕是可以明了摹拓时期和原委的唯一遗例。在王羲之的双钩填墨本中,作为珍贵的唐摹本,名列首位,备受宣传。

《丧乱帖》和《孔侍中帖》,画心皆钤有桓武天皇“延历敕定”印。以《东大寺献物账》(《国家珍宝账》)、《双仓北杂物出库账》等文献为证,可知为唐代舶来品。现存分量远逊《万岁通天进帖》,然以双钩填墨之复制情形观之,虫损、渴笔处等亦依原迹状况细致摹出,可窥当时双钩填墨技法之高超。

三之丸尚藏馆所藏《丧乱帖》,于平成十三年(2001)、平成十四年(2002)越二年修理完毕,太田彩氏撰写的修理报告在今年发表于《三之丸尚藏馆年报、纪要》第九号。著者偕同东京国立博物馆岛谷弘幸氏、正仓院事务所杉本一树氏受命于拆开修缮时调查《丧乱帖》,因此,在修理过程中得遇观察画心状态之良机。有关《丧乱帖》,至今已有各种论考被发表,然此次修理,明了了以前只能推测而无法证实的一些疑问。下面拟在整理至今存在的一些问题的同时,根据太田氏的报告概述此次修缮经过,并抒述己见。

《丧乱帖》的原状、递传

现存十七行的《丧乱帖》,以“羲之顿首,丧乱之极”起首,故总称为《丧乱帖》。实际上由三帖构成。前八行为《丧乱帖》,次五行为《二谢帖》,最后四行为《得示帖》。其中《二谢帖》是一行一行拼凑王羲之断简而成,然后将其摹拓在一张纸上,所以文义不通。从中可以窥见当时王羲之的书法连片言只句亦受珍视,并成为摹拓对象的情形。

见于第一行右侧之“僧权”,第九行与第十行之间之“珍”,是南朝梁代鉴定家徐僧权和姚怀珍的押署。由此可谓《丧乱帖》至少是据在梁代被鉴定为王羲之书迹的作品而制作的有来历的摹本。

画心右侧可办认的印痕,于《孔侍中帖》(由《哀祸帖》三行及《忧悬帖》六行构成)中心部位所见的“延历敕定”朱文方印是同一印章。“延历(暦)”是桓武天皇(公元781-806年在位)所用的年号(782年8月19日-806年5月18日)。

有多种文献记载王羲之的书迹很早由遣唐使船载来日本的情况。最受介绍的是,值圣武天皇(701-756)七七忌之天平胜宝八年(756)6月21日,光明皇后(701-760)为祈冥福,将天皇遗爱之物共六百数十件赠献给东大寺大佛时的目录《东大寺献物账》的记载。该书记录王书二十卷,每卷二十几行至五十余行,只凭记录的卷数,可以推想当时其他也有很多王书船载而来。

桓武天皇自皇宫借出王羲之书迹的记录,见于《双仓北杂物出用账》。据该书,桓武天皇于天应元年(781)八月十二日自皇宫借出《东大寺献物账》的书法二十卷和该书见于天平宝字二年六月一日的《大小王真迹书一卷》。其中,二十卷中的十二卷,于同年八月十八日归还,《大小王真迹书一卷》于翌年二月二十二日归还,余八卷于延历三年(784)三月二十九日归还。现《丧乱帖》和《孔侍中帖》所钤“延历敕定”印,可以认为钤押于此时。

但是,《弘仁天长杂物出入账》可见嵯峨天皇弘仁十一年(820)十月三日将大小王真迹转售于民间的记录。当时情形不明,不过,可以推知皇宫收藏的王羲之书迹渐次散佚的状况。

其后王羲之书迹的递传杳不可知。据文献记载,《丧乱帖》后归后水尾天皇(1611~1629在位)所藏。《丧乱帖》和《孔侍中帖》一样,原为长卷,后水尾天皇将《丧乱帖》长卷割裂成三幅,其中二幅置于身边,剩下一幅赠予后西院。置于身边的二幅被烧失,后西院驾崩后,授与妙法院尧恕法亲王之物,即现在的《丧乱帖》。明治十三年(1880),由妙法院呈献皇室。

《丧乱帖》画心纵26.2毫米,横58.4毫米。原为手卷,经历如上所述的传承,不知什么时候改成了轴装。经装裱的书画,装裱与画心的收缩系数不同,又经历长年的污染和摩擦,画心产生损伤。《丧乱帖》有横折痕,竖折痕外,斑点、污迹到处可见,保存上自不待言,展示效果也受到影响。因此,历二年岁月进行修缮。原裱使用的材料再次被使用,装上卷画筒,放入新制的画盒中。

纸质

此次修理,在高知县纸产技术中心分析了画心的纸质。因用于试验的纸料极少,因此,检验结果到底只是参考数值,判明《丧乱帖》所用的纸是雁皮55%、楮45%的混合纸。黄蜀葵的淀粉粒子得到确认。黄蜀葵的根部含有的水溶性高分子溶于水即成为胶质体溶液,因为将纸的原料纤维一根根地包在里面,纤维互相不缠绕而分散在水中,而且水里产生适当的黏性,故纤维长时间浮于水。最古的文献记载不明,南宋周密《癸辛杂识》中有言及。黄蜀葵根自古用作粘剂,将原料纤维一根根地均匀地分散在水中。

纸的厚度最大0.078毫米,最少0.051毫米,平均0.064毫米。如据透光的照片也能看清楚那样,《丧乱帖》的画心,因重新装裱而剥落变薄的状态能够观察到。作为传达唐时代的、没有装裱的当初的状态的纸张的样例,可以举出法国国立图书馆所藏的伯希和收藏,大英图书馆所藏的斯坦因收藏的敦煌文献。太宗治世的敦煌文献的遗例不多,然高宗治世所制作的,所谓长安宫廷写经的纸张厚度,多为0.07毫米左右。如果说,《丧乱帖》的纸张是因剥落而多少变薄的话,《丧乱帖》当初所用的纸张,厚度和长安宫廷写经无甚差异,可以推测,并非特别使用很薄的纸张。

《丧乱帖》的纸张,曾经作为麻纸被介绍,科学分析的结果,如上所述,是雁皮和楮的混合纸。此次分析以外,也有以前被称为麻纸的纸张,如实际分析,判明是含有麻纸以外的成分的混合纸。根据表面观察的纸质判断,不是如何严密地判定原料全部是麻纸与否的问题,而是应该这样理解其意味:仅从表面看来,似麻纸。

原本纸质的分析,累积众多的分析结果,纔能得出更正确的判断。如开头所述,唐时代制作的双钩填墨本,是传世遗例极少的特殊事例,在中国流传的作品,今后修理时,希冀进行纸质分析,并公开结果。

关于折痕

《丧乱帖》所用的纸张,和《孔侍中帖》同样,可以辨认纵向纹理。《丧乱帖》、《孔侍中帖》所用的此类纸张,纵向纹理看似漉纹,因此曾经作为纵帘纸被介绍。其后有人提出意见,《丧乱帖》纸张表面所见的纵向纹理是凸出的折痕,可能是代替墨界,用一种竹片押出的白界。

此次修理之际,从正反面多次观察折剥后的画心,确认《丧乱帖》纸张所见的纵向纹理,是从画心反面用竹片状物用力押出的。

《丧乱帖》出现的,从纸的反面用竹片状物按押而出现的折痕,凸出于纸的表面,因多次打开,折痕受到摩擦,或被污秽。其状如制纸时的漉纹,一时作为纵帘纸的称呼来由被介绍。但,双钩填墨部分,摹拓时根本没有受到该折痕的影响。所以,此种折痕,无疑是后来因某种原因而加上的。关于《孔侍中帖》,承前田育德会厚意,得以特别参观,仅限表面观察,可知与《丧乱帖》属同样状态。

传世数量极少的唐时代的真迹中,凸出纸面的折痕得到确认的遗例,有孙过庭的《书谱》(687),书写年代未确的有智永的《真草千字文》,传贺知章笔的《草书孝经》也可以认出与《书谱》同样的折痕。原来书谱的折痕,是为便于书写,代替墨界而作为网格线而施加折痕的,即可以作为所谓的白界之例。

限于管见,和《丧乱帖》、《孔侍中帖》有同样折痕的遗例,可以举出《寒切帖》(天津市艺术博物馆)、《妹至帖》(东京、个人藏)。《寒切帖》我未亲见过,限于图版所见,画心表面纵向纹理处的墨,可以窥见摩擦剥落的样子。此与《丧乱帖》、《孔侍中帖》、《妹至帖》同样,是从纸的反面用竹片状物按押而产生的折痕所引起的现象。

那么,为何如此在画心双钩填墨处加以损伤行为呢?对此长期没有明确的解释,在那样的状况中,提出米芾《书史》所见的“勒成行道”说的,是中田勇次郎氏 。据中田氏,勒成即雕刻,行道意味着界线。因此,勒成行道意即在纸张反面刻出界线。如出米《书史》所言,据纸背刻出界线,在适当的间隔施加的界线与界线的空间,弯曲而成筒瓦般,成为反曲状。界线之间的文字,纸墨的摩擦得到减轻。反面衬纸用绢,不合常理,绢对正面的纸墨带来损伤,使原迹损坏。纸的正面和反面的接触,集中到从反面按出的折痕,以防止其他墨书部分的折痕,米芾似推荐此种保存法。中田氏推测,米芾是根据很多唐人方法,所以这样的勒成行道也是作为唐人保存古法书的方法之一而使用的吧。

孙过庭《书谱》所见折痕,明确是为方便书写的空线。但是,如果为了减轻对古书画的纸墨的损伤的勒成行道之法实际被使用的话,可以认为智永《真草千字文》、传贺知章《草书孝经》中避开文字,见于行间的折痕,也许是为了书写上之方便,也有可能是作为保护上的措施而施加的勒成行道。

现存日本的日本古法书中,留有折痕的遗例不少。以光明皇后(701~760)的《乐毅论》为首,同样传为光明皇后的《杜家立成杂书要录》、空海(774~835)的《聋瞽指归》、《崔子玉座右铭》,传为嵯峨天皇(786~842)笔的《李峤杂咏》、《光定戒牒》等的表面,也可认出明显的折痕。这些折痕,也许是反映作为古法书的保存方法之一,勒成行道传到日本,在日本被实践的例子。更详细的实际情形有待以后研究。本文最后介绍米芾《书史》所说的勒成行道的解释,并举出被认为是勒成行道实例的中国、日本的例子,仰请中国各位专家学者示教。

(作者系日本东京国立博物馆主任研究员)

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。