编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

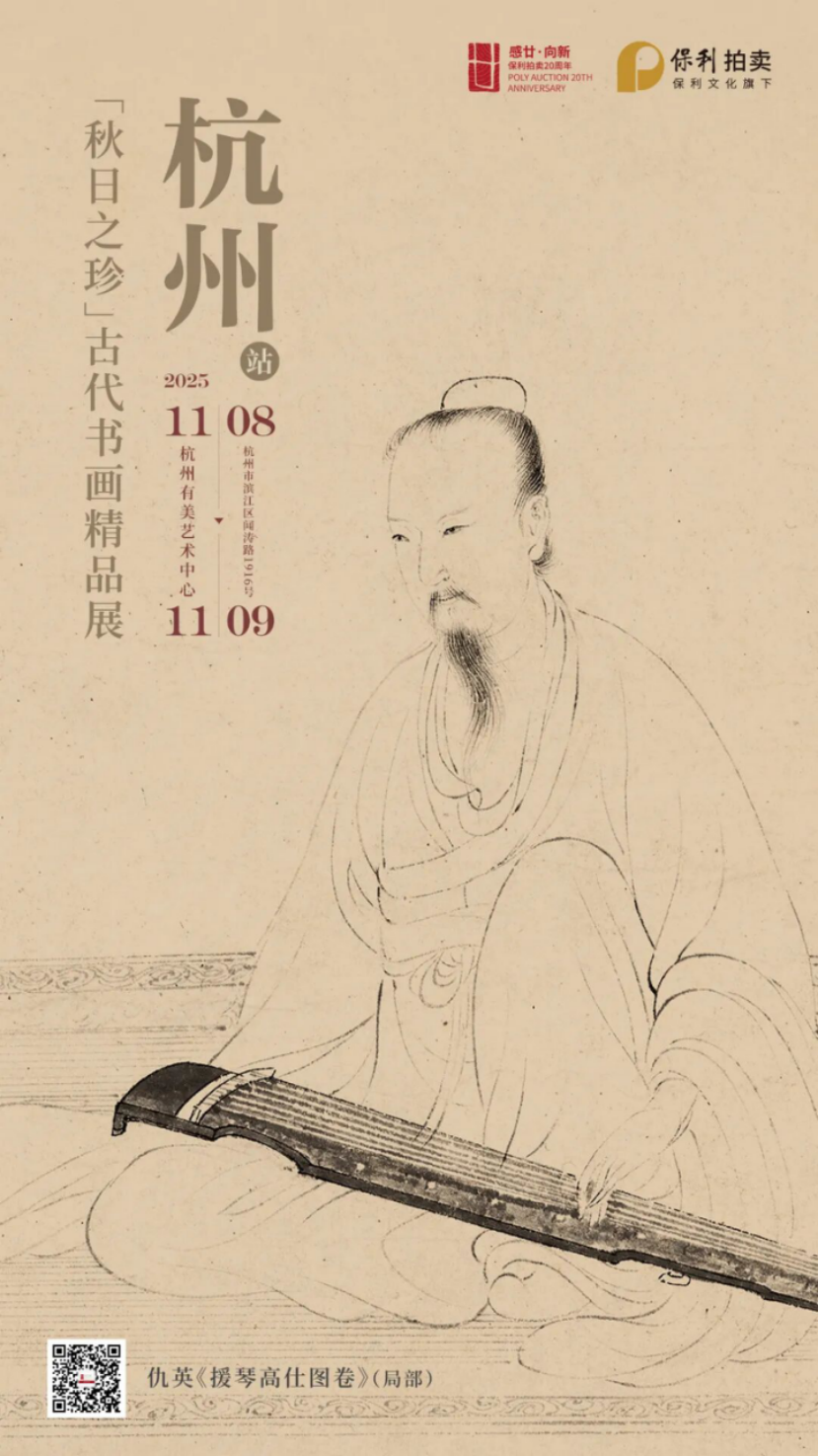

江南忆,最忆是杭州。这座城市,千百年来承载着无数文人墨客的精神理想,更是我们心中永不褪色的艺术胜地。时逢北京保利拍卖成立二十周年之际,“秋日之珍”精品展——古代书画板块首站,将于11月8日-9日在杭州有美艺术中心拉开帷幕!

古代书画部门隆重呈献元、明、清三代近40件隽永佳构,萃集数帧市场珍罕名品巨迹。展品征集自中国大陆、港台地区及北美、日本等国家,多数作品皆为首次现身。其中以两件张学良旧藏“定远斋”遗珍:鲜于枢《赤乌行》卷、沈周《葵花图》卷领衔展出!

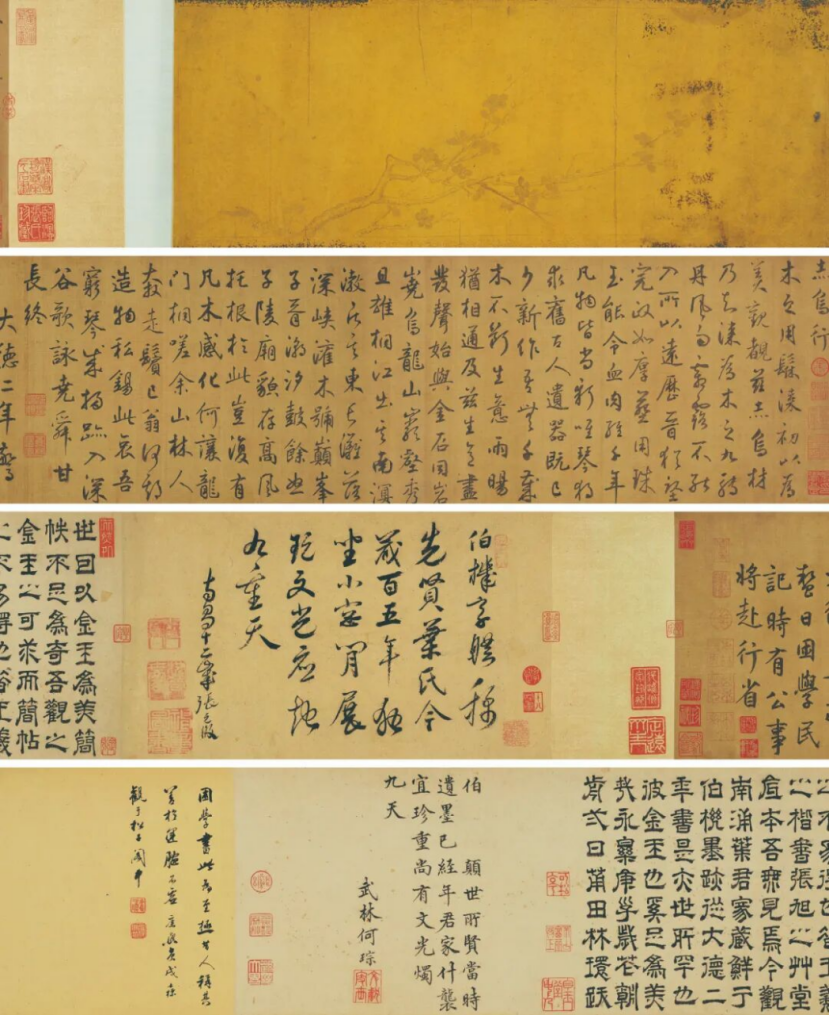

鲜于枢与赵孟頫并称“元初两大书法家”,二人共同扭转了宋末书法的衰微局面,奠定元代书法“复古求新”的主流方向。其“雄健豪放”的风格填补了元代书法“温润”之外的审美空白,对后世书法发展影响深远。鲜于枢《赤乌行》卷为张学良“定远斋”重要藏品。是作书于大德二年(1298),为其晚年笔意酣畅之作,书风雄浑跌宕,运腕极见功力,查士标在跋中感慨“困学书此为至极”。卷上保留明张元祯十二岁题诗、永乐年间林环、名士何琮等题跋,清初先后被张孝思、笪重光、梁清标递藏,民国时期入藏张学良“定远斋”。鲜于枢作品传世极少且多藏于海内外各大博物馆,市场流通凤毛麟角。此卷著录于关冕钧《三秋阁书画录》,被《元四大家》《鲜于枢》等重要著作出版。

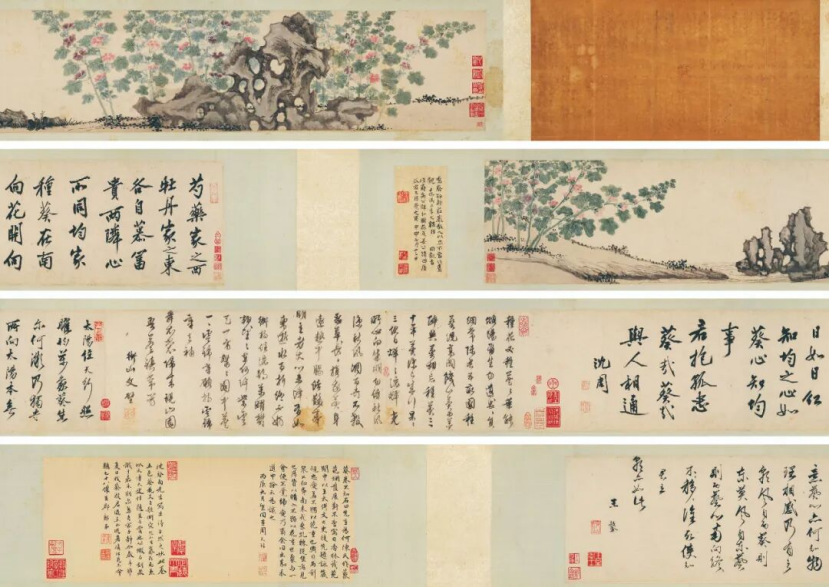

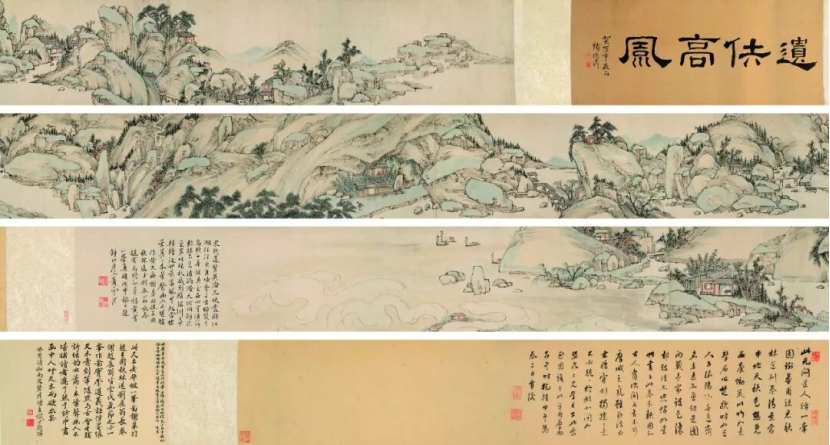

同为张学良“定远斋”旧藏的沈周《葵花图》卷,画面葵花设色妍雅,以“葵心向阳”寓意忠贞品格。沈周作为明代吴门画派宗师,其山水画最负盛名,此外,他还擅长花鸟,将书法的运笔之法运用于绘画,创立了有形式美感的皴法、叶式、树式等技法。是卷一反寻常花草之趣,而寓“知均事君抱孤忠”的忠贞之喻。卷后有文徵明、王鏊两大吴门弟子长篇题诗,进一步阐发“忠葵”意象,使此卷超越寻常花卉画,成为明中期士大夫精神世界的写照。周天球、郭第、王铎等明清诸家题跋。周天球、郭第、王铎等明清诸家题跋俱全。王铎于甲申(1644)国变之际观卷题识,称其“教人以忠,不当作画观”,时代巨变与画中气节相互映发,令人慨叹。此卷经明代郭仁、吴廷,清代汪一夔递藏。《葵花图》卷曾刊于《艺林月刊》,又两次收录于《中华文物集粹》。

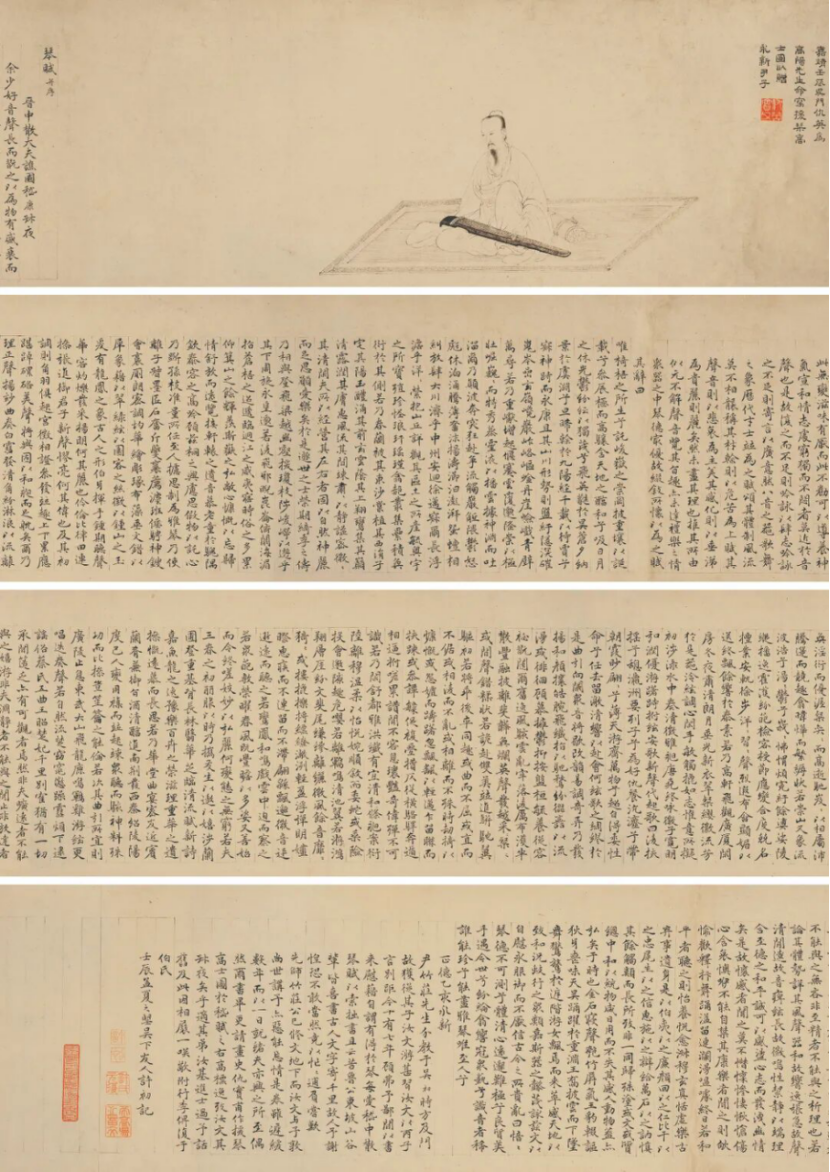

同期,尤以吴门艺坛与明末清初遗民作品为主线,呈现明清易代间书画流传与文人气节的生动缩影——许初、仇英合璧之作《援琴高士图》,其著录于陆心源《穰梨馆过眼续录》与端方《壬寅消夏录》,文徵明于1551年《行书自作诗》卷所书三首七律,描绘太湖秋景。端方跋称“逼近山谷,最为难得”,叶恭绰亦赞其“劲拔流丽,政可谓缩之毫厘,拓之寻丈”。此卷近代为台湾著名收藏家林柏寿、林朗庵递藏,并有叶恭绰、沈瑞麟、张继等民国政学名流题跋,堪称文氏晚年行书之代表作。

更有晚明立轴作品:“奇崛书风”的典范王铎草书巨作《上摄山》轴,王铎作为明末清初书法大家,其作品以雄强跌宕、气势磅礴著称。此作笔法纵逸,收放自如,充分展现其“一日临帖,一日创作”的艺术理念。在明清易代的历史背景下,王铎书法既承袭二王正统,又突破传统束缚,与同时期崔子忠的人物画共同构成晚明艺术。崔子忠绘《唐人宫女》轴,他作为明末重要人物画家,与江南的陈洪绶齐名,并称“南陈北崔”。二人共同代表了晚明人物画的巅峰。崔子忠绘画中常隐含道德隐喻与遗民情怀,符合明末文人“画以载道”的审美追求。《唐人宫女》轴融合了古意与个性,在当时摹古风气盛行的时代中独树一帜。其艺术直接影响了清初“金陵画派”及部分职业画家,但因其传世作品稀少,真迹尤显珍贵,在艺术史研究中具有“标本”价值。上款“玉仲”及王崇简题诗俱在,著录最早见于清代李佐贤《书画鉴影》(1871),后为瑞典学者喜龙仁《中国绘画》收录,民国时期出版于《考槃社中国名画选》;此作曾为日本实业家武居綾蔵旧藏。

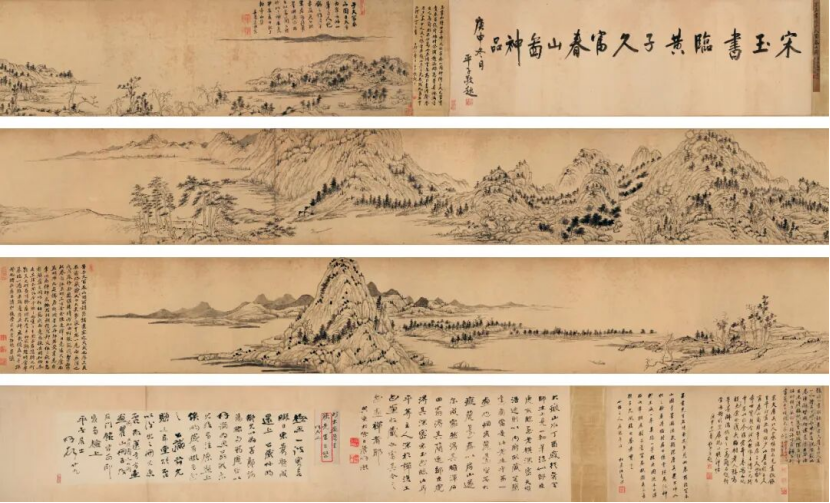

明末清初书画展现了遗民画家在摹古中寻求创新的艺术探索。宋天麐《临黄公望富春山居图》卷作为清初临古典范,此卷作于清顺治十七年(1660),是宋天麐据其曾亲睹的“子久富春山图”真迹仓促摹写而成。虽为临本,然笔墨浑灏坚凝,规模具备,深得一峰道人神髓。经狄学耕、狄平子父子及袁安圃递藏,卷首得狄平子题引首,卷后有吴伟业题跋称"笔墨淋漓,仍出之以高简",其清晰的流传脉络为研究黄公望名作的传播提供了重要线索。与之呼应的萧云从《秋林送别》卷则体现了遗民画家的精神世界,此作经张厚谷“碧葭精舍”宝藏,褚德彝题引首,严长明、张厚谷题跋,作品借宋末遗民故事抒写胸中块垒,“后世景高风,岂知当世苦”的诗句成为清初遗民艺术的深刻注脚。更多精彩展品拭目以待,诚邀您共赏古代书画之无尽藏。

重磅展品抢先看

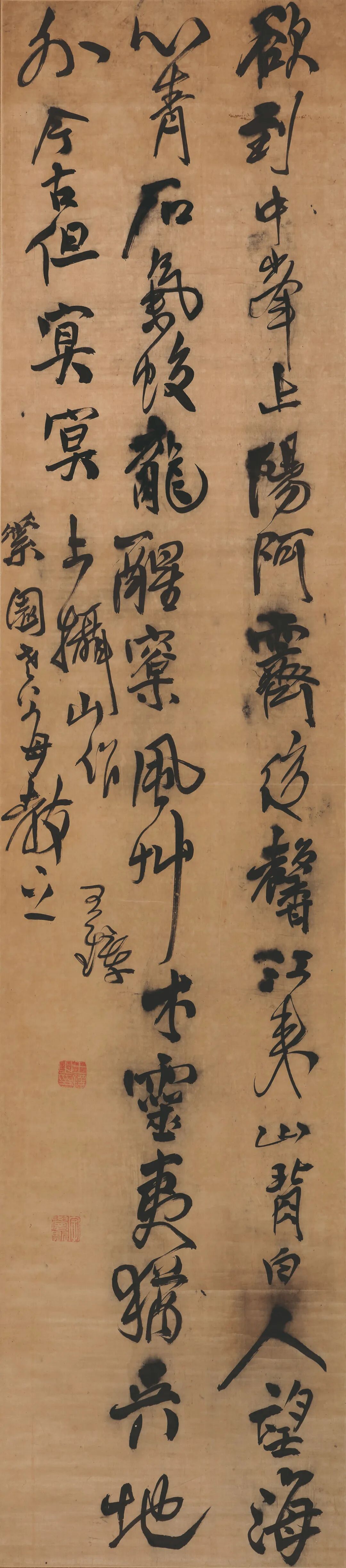

鲜于枢(1246-1302)

《赤乌行》

1298年作

手卷 水墨绢本

书心:23×93㎝,题跋:23×120㎝

著录:

1.关冕钧著《三秋阁书画录》卷上,苍梧关氏白纸排印本,1928年。

2.《元四大家》,第85页,台北故宫博物院,1975年。

3.《元代画家吴镇》,第112页,台北故宫博物院,1983年。

4.《鲜于枢》,第32页,石头出版股份有限公司,2006年。

说明:

1.张孝思、笪重光、梁清标、关冕钧、张学良旧藏。张元祯、林环、何琮、查士标题跋。夏清贻题签。

2.张元祯(1437-1507),字廷祥,号东白,江西南昌人。幼称神童,五岁能诗;十二岁获宁靖王召见,赐名“元徵”,故其题跋自署“南昌十二岁张元徵”,是知为张元祯十二岁时作。天顺四年(1460)联捷进士,选庶吉士,深为大学士李贤器重,授编修。宪宗朝预修《英宗实录》,后以政见不合,引疾归里,家居力学二十余年。正德间复起,累官至吏部左侍郎兼翰林院学士,掌詹事府。

3.林环,字崇璧,福建兴化府莆田县人。永乐四年(1406)状元,授翰林院修撰,升侍讲,参与编撰《永乐大典》。其才识过人,深受明成祖器重。四十岁去世,存有《䌹斋集》。

4.何琮(1428-?),字文璧,浙江杭州府仁和县人。景泰五年(1454)甲戌科会试第二百三十二名举人,殿试登进士第二甲第五十五名。

5.查士标提到“观于松子阁中”,笪重光有“松子阁印”,著《松子阁集》,说明查士标是在笪重光处题观款。

6.张孝思,主要活动于明末清初,字则之,号懒逸,丹徒(今江苏镇江)人。明诸生。为人高洁,平生有三癖,曰洁癖、茶癖、法书名画癖。工书法,学晋人。擅画兰竹,得赵孟頫遗韵。家筑培风阁,收藏法书名画甚富,为明末清初著名收藏家。唐代杜牧的《张好好诗》卷曾藏其家。

7.笪重光(1623-1692),字在辛,号江上外史、郁冈、扫叶道人,晚年居茅山学道,改名傅光,亦署逸光,号逸叟。江苏丹徒人,一作江苏句容人。清代书画家、鉴赏家。工诗文,尤以书画名重一时。书法师苏轼、米芾、董其昌,兼摹各家名帖。其书笔意遒劲,与姜宸英、汪士鋐、何焯齐名,合称四大家。山水得江山气象,高情逸趣溢于笔端。有书画论著《书筏》、《画筌》行世。

8.梁清标(1620-1691),字玉立,号棠村、蕉林,别号苍岩子,斋号秋碧堂,河北正定人。清代书画鉴藏家。明崇祯十六年(1643)进士。清顺治元年(1644)授编修。官至户部尚书、保和殿大学士。精鉴赏,享誉一时。其蕉林书屋,贮图书、书画之属,有富甲海内之誉。刻《秋碧堂法帖》。另有《蕉林诗集》《蕉林文稿》《棠村词》等行世。

9.此作著录于《三秋阁书画录》,可知为关冕钧旧藏。关冕钧,字伯衡,广西苍梧(梧州)人。约清同治九年至十一年(1870-1872)间生,民国二十三年至二十五年(1934-1936)间卒。光绪二十年(1894)进士,宣统时累官法部参事。家富藏书画、碑帖、楹联、扇面,精鉴赏。《三秋阁书画录》所录皆为关氏家藏之物。因其得阎立本《秋陵归云图》、黄筌《蜀江秋净图》、王铣《万壑秋云图》而名其室“三秋阁”,亦以冠书名。著录体例仿清高士奇《江村销夏录》,记其纸绢、尺度、装潢、款识、印章、题跋,间有按语,考订精审。

10.夏清贻(1876-1940),字颂莱,号公奴,江苏嘉定人,教育家、音乐家、翻译家、出版家。1912年中华民国成立后,他曾经历任北洋政府国务院秘书,印铸局参事、东北边防军司令长官公署秘书厅机要处主任等职务。张学良藏画题签多出其手。

沈周(1427-1509)

《葵花图》

1963 年作

手卷 设色纸本

画心:23×158cm,题跋:①21×10cm、②23×243cm、③22.5×56cm

出版:

1.《艺林月刊》第33期,中国画学研究会,1932年。

2.《中华文物集粹——清玩雅集收藏展》,第46至47页,北京故宫博物院,1995年。

3.《中华文物集粹——清玩雅集收藏展》,第46至47页,台北历史博物馆,1995年。

1.“中华文物集粹——清玩雅集收藏展”,台北历史博物馆,1995年8月。

2.“中华文物集粹——清玩雅集收藏展”,故宫博物院,1995年9月。

出版:

1.《艺林月刊》第33期,中国画学研究会,1932年。

2.《中华文物集粹——清玩雅集收藏展》,第46至47页,北京故宫博物院,1995年。

3.《中华文物集粹——清玩雅集收藏展》,第46至47页,台北历史博物馆,1995年。

展览:

1.“中华文物集粹—清玩雅集收藏展”,台北历史博物馆,1995年8月。

2.“中华文物集粹—清玩雅集收藏展”,故宫博物院,1995年9月。

说明:

1.引首为金粟山藏经纸。王鏊、文徵明、周天球、郭第、王铎题跋。递藏者则自明代郭仁、冯金吾、吴廷,及清代汪一夔,迄近代张学良、于凤至夫妇。夏清贻题签。

2.文徵明诗言“陈君五亩园,种葵绕高冈”,即指此卷为陈某之作。上海图书馆藏四卷本《甫田集》,传据文氏手书上板,乃其诗文最早之刻。此诗列卷二,题《题陈原会葵南卷》,署甲子(1504),时徵明三十四,沈周年七十八。同卷复有《陈葵南酒间示余秋园八有之作即席奉和》,可证“葵南”为陈原会之字或号。《珊瑚网》载沈周《话别期菊图》,自署“姻生”,称“葵南亲家”,可知二人结为姻亲。又吴宽《谢陈原会寄方舄》一诗,亦证陈原会与沈、吴诸老交厚。因而此卷极可能是沈周为“葵南”特意写赠的“别号图”。

3.重庆中国三峡博物馆藏文徵明《葵阳图》,其自题诗是文徵明中年后应“葵阳”李君之请,就旧诗删改而成。易“陈君五亩园,种葵绕高冈”为“高人辟芳圃,种葵绕茅堂”,“种葵三十年”换成“种葵今几时”,删去最后两句“归来视山园,吾葵镇常芳”。因李君与陈君年岁、园址俱异,遂就实删润。

4.郭第,字次甫,号五游,人称郭山人,长洲(今江苏苏州)人,好游,晚年遁迹焦山为道士,与汪道昆、文彭、陆应阳均有往来。

5.从周天球的题跋可知,此卷被“司马剑泉公”重金购得。郭第题跋中又提到剑泉为“吾家子静”,可知其姓郭,应即郭仁。郭仁(1510-?),字静甫,号剑泉,直隶苏州府长洲县人。嘉靖二十六年(1547)进士。他曾任中书舍人、广西道监察御史,后因弹劾官员而外放,被派往福建担任永安县知县。此后,他陆续升任刑部主事、兵部员外郎和车驾司郎中,并因平定海寇有功而升至光禄寺少卿。

6.王铎是为“本卿冯二年丈”题,此人即冯金吾,名可宗,字本卿,山东益都(今山东青州)人。冯氏一家也是名门显赫。父冯起震(1553-1644),字青云,又字省予,号稷下门生,岁贡生,是著名的书画家。一生不希仕进,隐居乡里,以教授为业。而他的四个儿子,都个个非常了得。三子可宾,字祯卿,名气最大。天启二年进士,历任兵、工、户、礼四科给事中,官至太常寺少卿。冯可宗是第四子,以武职起家,官至掌锦衣卫事,左都督,在晚明政治斗争的血雨腥风中也是一位风云人物。受家风影响,冯可宗也擅书画,尤爱画竹石。冯起震与可宾、可宗父子常合作《竹石图》。董其昌评曰:“文、苏之后,竹石一派”,意思是说,冯氏父子可与北宋画家文同、苏轼等“湖州画派”相比并论。冯可宗常被称为“金吾”,这是因为冯可宗任锦衣卫指挥,其职能相当于历史上的“金吾卫”“金吾大将军”,是对冯的尊称。

7.与王铎同观者,有“高公讳弘图”“姜公讳曰广”。高弘图(1583-1645),字研文,一字子犹,号硁斋,济南府利津县人。南明时,弘光帝委任高弘图为礼部尚书兼文渊阁大学士。姜曰广(1584-1649),字居之,号燕及,晚号浠湖老人,江西新建人。福王称帝,仍为礼部尚书兼东阁大学士,与史可法、高弘图并称“南中三贤相”。王铎题时为“甲申七月十三日”,时北京城已破,四人同在南明为官。

8.卷钤“新安吴廷”“江村”印,可知为吴廷旧藏。吴廷,字用卿,号江村,徽州休宁人,他并非仅为鉴赏家,而是以博古为生。其“余清斋”收藏甚丰,囊括了大量珍贵书画名迹,例如王羲之的《快雪时晴帖》和米芾的《蜀素帖》等。吴廷与董其昌是好友,两人之间常有书画的买卖和交换。吴廷还主持刻印了《余清斋法帖》,收录了众多名家法书,被后世视为明代集帖中的精品。清代宫廷所收藏的许多书画珍品,有不少都曾是他的旧藏。

9.又钤“汪一夔印”“天龙”印。汪一夔,字虞颺,安徽泾县宣阳都人。根据《泾县志》,他是嘉庆甲子科(1797)钦赐举人。乙丑(1805)会试,钦赐翰林院检讨,年一百有三岁。《钦定大清会典事例》记有三类钦赐功名(举人、进士、翰林)的事例,一为“学问优长”或“学问好”,二是“优遇大臣功勋子弟”,三是年老诸生“赏给举人”、年老举人“钦赐翰林”。汪一夔应该属于第三种情况。而《石渠宝笈初编》中有三件作品钤有“汪一夔印”,为李公麟明妃出塞图、顾安倪瓒合作古木竹石、赵孟頫汀草文鸳。《石渠宝笈初编》成书于乾隆十年(1745),所以这些作品都是经过青年汪一夔的收藏再进入内府。“元龙”印同见于顾安倪瓒合作古木竹石,台湾兰千山馆藏褚遂良黄绢本兰亭上亦并见“汪一夔印”与“天龙”印。

10.是卷曾刊于《艺林月刊》,刊出时尚无张学良藏印,其后归少帅。于凤至为张学良前妻,画上同时钤有她的藏印。

11.夏清贻(1876-1940),字颂莱,号公奴,江苏嘉定人,教育家、音乐家、翻译家、出版家。1912年中华民国成立后,他曾经历任北洋政府国务院秘书,印铸局参事、东北边防军司令长官公署秘书厅机要处主任等职务。张学良藏画题签多出其手。

许初(明)题、仇英(约1494-1552)画

《援琴高士图并琴赋》

1532年作

手卷 水墨纸本

24×266cm

展览:

1.“中华文物集粹——清玩雅集收藏展”,台北历史博物馆,1995年8月。

2.“中华文物集粹——清玩雅集收藏展”,故宫博物院,1995年9月。

出版:

1.《中华文物集粹——清玩雅集收藏展》,第57页,北京故宫博物院,1995年。

2.《中华文物集粹——清玩雅集收藏展》,第57页,台北历史博物馆,1995年。

著录:

1.陆心源编著《穰梨馆过眼续录》卷六,第23-24页,光绪十七年(1891)吴兴陆氏刻本。

2.端方、缪荃孙编纂《壬寅消夏录》卷十八,光绪三十二年(1906年)稿本。

3.魏小虎点校《壬寅消夏录》下卷,第753、1643页,上海书画出版社,2024年。

说明:

1.佳士得《中国名画》专场,LOT21,纽约,1991年5月。

2.汪士元题签,陆心源、端方、汪士元旧藏。

3.由许初题跋可知,此卷是为其师尹竹庄先生之子汝文所作。许初曾与汝文同窗,晨夕研席,交称莫逆。汝文雅嗜琴,酷好嵇康《琴赋》,托录长卷。于是在嘉靖壬辰(1532)孟夏之望,许初一日挥洒,成全书赋,复倩吴门仇英补《援琴高士图》。正值汝文弟汝基过吴门话旧,遂托其携归,以完宿诺,并识岁月于卷尾,师门之谊、艺林之缘,俱在此一纸云烟间。

4.据《吉安府志》及《吴江县志》等考证,尹竹庄为尹爽。《吉安府志》有其小传,字用晦,永新人。由贡授吴县训导。著有《竹庄集》。以子台贵赠吏部侍郎。

5.“汝文”为尹爽长子尹奎,字崇文。幼聪敏,为文力追古法,淡然不以世务撄心。以贡授吴江训导,升诸暨教谕。

6.“汝基”为尹爽次子尹台(1506-1579),字崇基,号洞山。嘉靖七年(1528)中举,十四年(1535)考中进士。历任翰林院编修、国子监司业、翰林院侍讲、南京及北京国子监祭酒等职,后升南京吏部右侍郎,晋南京礼部尚书。

7.至于许初题中称“汝基进士”,此时尹台还只是举人,并未考中进士。明代凡举子赴京会试,一路上都被称为“贡士”或“乡贡进士”,“乡贡进士”四字遂成举人的体面别称,此处为许初写在纸面上的雅称,即把“乡进士”简省成“进士”。

8.此卷先见于陆心源《穰梨馆过眼续录》,后录入端方《壬寅消夏录》。陆心源去世后,长子树藩经商失败,数量众多的藏品被陆续出售以贴补家用。据缪荃孙《艺风老人日记》,仅1907年陆心源三子陆树声便给端方送来书画多达8次,单次寄卖甚至有55件之多。《援琴高士图》遂由此转入陶斋。

9.陆心源(1834-1894),浙江归安人,晚清四大藏书家之一,亦以书画鉴藏闻名。其收藏视野广及宋元以来名迹,尤重赵孟頫、文徵明、沈周等吴兴与吴门大家。所蓄书画,精者录入《穰梨馆过眼录》及《续录》,共得唐宋至清代佳迹数百件,并详记尺寸、题跋、印记,为后世研究提供完整档案。

10.端方(1861-1911),字午桥,号陶斋,清末两江、直隶总督。光绪二十八年(1902)起撰《壬寅消夏录》,系统著录自藏名迹。任内遍走陕、鄂、苏、湘,重价蒐购宋元明清大家真迹;又趁陆家分藏,尽收陆心源后人递出精品。辛亥革命猝逝,藏品星散,今海内外博物馆多有其旧物。

11.汪士元(1874-?),字向叔,号寂盦,安徽盱眙人。光绪甲辰(1904)进士,官直隶总督幕僚、长芦盐运使。性嗜鉴藏,室名麓云楼、玉带砚斋,遍搜宋元明清名迹,眼法精审。曾见项圣谟山水册题签“寂盦珍藏”及“向叔”朱印,即其别号佐证。此卷题签笔迹与之悉合,可知亦经汪氏庋藏。

文徵明(1470-1559)

《行书自作诗》

1551年作

手卷 水墨纸本

书心:39.5×823cm,题跋:39.5×120cm

说明:

1.林朗庵、林柏寿旧藏。端方、叶恭绰、沈瑞麟、张继题跋。

2.叶恭绰题跋中提到“萱野先生其善存之”,“萱野”或为萱野长知。萱野长知(1873-1947),日本政治活动家,同时也是孙中山的密友及革命支持者。他深度参与了辛亥革命,曾为革命党人筹措经费、运送武器,与居正、戴季陶等国民党元老关系密切,并长期担任孙中山的顾问。他以私人身份为中国革命提供帮助,尤其在经济和军事方面给予了大量支持。

3.林朗庵(1897-1971),名熊光,号朗庵,是近代著名的实业家与书画收藏家。他雅好古董字画,具备极高的鉴赏和收藏能力。早年以重金购得黄庭坚的《王氏墓志铭》草稿,并以“尊尚古室”命名书斋。此后,又陆续获得宋代徐熙、米友仁、李公麟等人的真迹,因此将书斋更名为“宝宋室”,并著有《宝宋室笔记》。他的收藏在1923年关东大地震和二战期间的空袭中遭受重创,但他的鉴藏眼光和对艺术的热情,依然使其成为近现代书画收藏史上不可或缺的人物。

4.林柏寿(1895-1986),字季丞,为板桥林家“本源”系成员,林朗庵族叔,是著名实业家和艺术收藏家。他曾担任台湾银行常务理事、第一商业银行董事、台湾水泥董事长等重要职务。林柏寿在艺术收藏和文化事业上亦贡献卓著。他建立了“兰千山馆”来收藏其珍贵的艺术品,并将331件藏品无偿借给台北故宫博物院展出。

5.端方(1861-1911),字午桥,号陶斋,是清末著名的封疆大吏、金石学家和收藏家。他的收藏极为丰富,尤以金石器物为精,其斋号“陶斋”便源于此。然而,他的书画收藏同样可观,曾著有《壬寅消夏录》,收录了其所藏的书画作品。

6.叶恭绰(1881-1968),字誉虎,号遐庵,晚年别署矩园,是民国时期著名的政治家、学者、书画家和文物收藏家。

7.沈瑞麟(1874-1945),字砚裔,浙江湖州人,清末至民国时期的著名政治家、外交官。他早年通过科举中举,步入仕途,1902年开始其外交生涯,先后在比利时、德国、奥匈帝国等国担任使馆随员及公使,是清末重要的外交人物。

8.张继(1882-1947),字溥泉,是近代中国著名的革命家、政治家。早年留学日本,在早稻田大学学习期间加入同盟会,辛亥革命后,他参与创建国民党,并在民元国会中被选为首任参议院议长。此后,他长期追随孙中山,致力于维护三民主义,是国民党元老和“西山会议派”的主要成员。

王铎(1592-1652)

草书《上摄山》

立轴 水墨绫本

245×54cm

崔子忠(约1574-1644)

《唐人宫女》

159×55cm

设色绢本

出版:

1.《考槃社中国名画选第三集》,第27图,文华堂书店,1929年。

2.郑振铎编《域外所藏中国古画集之七—明遗民画续集》,第4图,上海出版公司,1947年。

著录:

1.李佐贤著《书画鉴影》卷二十二,第12页,利津李氏藏板,1871年。

2.Osvald Siren(喜仁龙)著《中国绘画—大师与技法(Chinese Painting:Leading Masters and Principles)》第7卷,第245页,Ronald Press,1956-1958年。

3.福开森编《历代著录画目》,第258页,人民美术出版社,1993年。

说明:

1.上款“玉仲”为宋璜。宋璜(1602-1657),字玉仲,号答昊,山东登州府莱阳县人,崇祯十三年(1640)庚辰科进士,官至兵部职方司员外郎。宋璜所在的莱阳宋氏家族与崔子忠关系密切。崔子忠与宋璜之弟宋琬为至交。上海博物馆藏崔子忠《洗象图轴》亦是崔子忠为宋璜作,题识中称“玉仲窗兄”,因宋璜家族中的宋继登是崔子忠早年的科举业师,宋氏兄弟皆与同学。

2.王崇简题跋。王崇简(1602-1678),字敬哉,或作敬斋,顺天府宛平县人。天启元年(1621),崔子忠与史可法、王崇简一起,被时任畿辅学政的左光斗拔为顺天府廪生。崇祯二年(1629),复社成立。王崇简、崔子忠、宋璜、宋琬均加入其中,交往频繁。所以题跋中王崇简称宋璜为“玉仲盟兄”,自己为“社弟”。入清后,王崇简于顺治三年(1646)获顺天学政曹溶荐,选翰林院庶吉士。十五年(1658)升礼部尚书,十六年(1658)加太子太保,十八年(1660)引疾去职。

3.根据《考槃社中国名画选第三集》目录,知此作为武居綾蔵旧藏。武居綾蔵(1871-1932)是日本明治到昭和前期的一位实业家。他曾担任过多个重要职务,包括日印贸易合资公司经理、内外绵株式会社董事社长、在华日本纺织同业公会委员长等,根据内藤湖南在武居绫藏去世时写的悼诗,武居绫藏收藏了许多稀世珍宝,如《三国志》、唐朝抄写的《扬雄传》、米南宫草书帖、赵承旨花鸟卷,除了这些,武居绫藏还拥有大量其他著名的珍贵收藏。

宋天麐(明末清初)

《临黄公望富春山居图》

1660年作

纸本

引首:34×106,画心:34×611,题跋:34×225

说明:

1.狄学耕、狄平子、袁樊旧藏。袁樊题签。狄平子题引首。吴伟业、狄学耕、狄平子、汪声铎、曾熙题跋。

2.袁樊(1903-1963),字安圃,号卧雪,斋名“鱼千里室”,江苏吴县人。近代书画、鉴藏、昆曲三绝一身的名士。祖上为明代“吴中六俊”之一袁衮。1923 年以诗画为贽,拜张謇为师学诗;画则师事冯超然,为大弟子。室名“鱼千里室”,藏有《隋董美人墓志》整张拓本及《永乐大典》等珍稀文物。

3.吴伟业(1609-1671),字骏公,号梅村等,太仓(今属江苏)人。明崇祯四年(1631)进士。清初征为国子监祭酒。善书画,山水宗法元人,笔墨温润秀雅,具有文人书卷气,与张学曾、王时敏、邵弥等书画家友善。精诗词,是娄东诗派开创者。与钱谦益、龚鼎孳并称“江左三大家”,著《梅村集》。

4.狄学耕(1820-1899),字曼农,号叔子,别署石颠、石癖,室名种石轩、墨稼山庄,狄平子之父。江苏溧阳人。官江西知县。狄氏精鉴赏,富收藏,以王叔明《青卞隐居图》及《睢阳五老图》册为压箱秘宝。

5.狄平子(1872-1941),江苏溧阳人,名狄楚青,又名狄葆贤。他出生于书香官宦门第,早年中举人,后留学日本,是康有为惟一江南弟子,梁启超的莫逆之交。工于书画,长于鉴赏,擅于诗文,更是位出色的报业家、出版家。

6.汪声铎(1864-?),浙江平阳(今温州)人。字禹宣,号松岩,别署木生、苜斋、湖西外史、凤湖渔隐等,室名味腴轩、栖凤轩、双桂草堂、东壁书舍、课花馆。工书画,精篆刻,擅金石考证,富收藏。刊有《味腴轩印存》。

7.曾熙(1861-1930),字季子,号农髯,湖南衡阳人,清末民初书法家、画家、教育家。光绪二十九年(1903)进士1915年移居上海后以鬻书画为业,提出"书画同源"理念,书法融合篆、隶、楷、行诸体,形成“农髯体”,与李瑞清并称"南曾北李"。

作者简介:宋天麐,活动于明末清初,根据张庚所著《国朝画徵录》,宋天麐,吴江人,善山水,称能品,擅名一时。

萧云从(1596-1673)

《秋林送别》

1668年作

手卷 设色纸本

引首:20×62cm,画心:20×468cm,题跋:①20×118cm、②20×30cm

说明:

1.张厚谷旧藏。褚德彝题引首。严长明、达善、张厚谷题跋。

2.严长明(1731-1787),字冬友,一作东友,又字道甫,号用晦。江宁人。自幼奇慧,礼部侍郎李绂对方苞说其“国器也”。乾隆二十七年(1762)帝南巡,赐举人,授内阁中书,五年后,入军机处。刘统勋深叹其才。官至内阁侍读。以丁忧归,不复出仕。曾入毕沅幕内,又主讲庐江书院。严长明聪慧强记,书无所不读,精通蒙古托忒唐古特文字。著有《归求草堂诗文集》《西清备对》《毛诗地理疏证》《文选声类》《尊闻录》等。

3.张厚谷(1883-?),河北南皮(今沧州)人,久寓上海。张之洞族孙。原名龙瑞,字修府,号只斋,斋号“碧葭精舍”。清末岁贡生,民国后历任江苏无锡县知事、淮安府知府、贵州特派军政视察员、彰武镇威大将军行署秘书长、东三省巡阅使署秘书长兼政务处处长、汉粤川铁路参赞代行督办事、东三省电政监督、冀察政务委员会政务处第一组组长兼冀察地方参议会筹备主任等职。精金石学,富藏古玺印,尤擅鉴定。曾辑《碧葭精舍印谱》,为近代印学重要文献。

4.褚德彝(1871-1942),原名德义,避宣统讳改名德彝,字松窗,号礼堂,浙江余杭人。近代篆刻家、考古家。篆刻初学浙派,后精研秦汉印,风格挺秀苍劲;隶书取法《礼器碑》,书法宗褚遂良。著有《金石学续录》《竹人录续》《松窗遗印》《金石录续补》等。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。