编制机构:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

一些买家在拍卖公司买到了文物艺术品,当拿回家后仔细端详或经朋友提醒,觉得不对,往往会去找拍行退货。若拍卖行不同意,就会将拍行告上法庭。经粗略统计,这样的诉讼大概率会是买家败诉。究其原因,我国《拍卖法》中按照国际上的通行惯例和文物艺术品、旧货等的特点,制定了做瑕疵不担保声明免责的条款。以下是两例我曾参与研讨过的买家状告拍卖行的著名案例,而最终的诉讼结果是一输一赢。

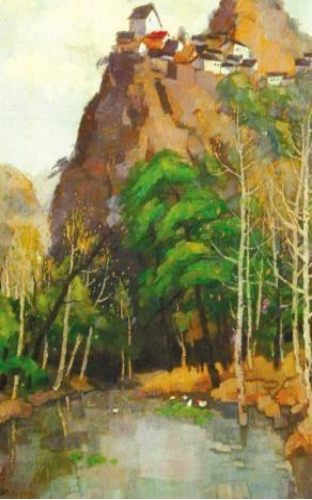

一. 吴冠中油画《池塘》拍卖诉讼案

2008年12月初的一天上午,我与一位北京某大学法学院研究拍卖法律的教授、一位中拍协法律咨询委员会负责人一起,受邀来到北京市第一中级人民法院。在一间会议室里,我们三个人坐在长条桌的一边,对面由民庭庭长带队坐着一排十余位法官。庭长首先讲话,欢迎我们来参加这次咨询活动,希望我们畅所欲言。咨询的主题为当时社会舆情已经很热的,买家诉拍卖行的吴冠中油画《池塘》案。法官们想听听我们三位专业人士的看法。

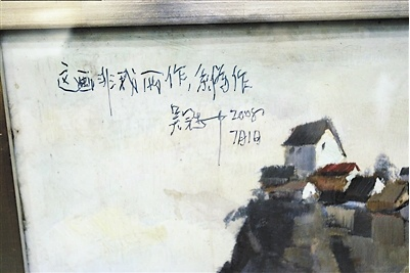

原来,2005年12月,上海一位艺术品买家S以253万元在北京H拍卖行的油画拍卖会上,竞得署名吴冠中的油画《池塘》。后来,S将该作送拍到上海一拍行时被告知此为赝品,于是回头找H拍行要求退货,被拒绝。S随即于2008年7月找到吴冠中先生确定真伪。吴先生看后确定为假,并在作品画框玻璃上写下了:“这画非我所作,系伪作”的鉴定意见。S一纸诉状将拍卖行和拍卖委托人告上了北京一中院,要求退款。该诉讼案被媒体曝光后,马上在社会上被炒得沸沸扬扬。民众普遍认为,著名画家已经认定此画为假,拍卖行一定会输。而他们不知道的是,我国《拍卖法》第六十一条第二款规定,“拍卖人在拍卖前声明不能保证拍卖标的的真伪或者品质的,不承担瑕疵担保责任”。而H拍卖行拍前已经在相关拍卖规则里做出了这样的瑕疵免责声明。

本案中的证物 油画《池塘》

吴冠中在画作玻璃上写下了鉴定意见

面对法官们纷纷抛出的问题,法律教授主要详细分析了《拍卖法》第61条对艺术品拍卖的实际意义。法咨委领导介绍了国内外拍卖行对于拍品瑕疵免责通常的处理方式。我主要谈了文物艺术市场的特点,并举了几例,说明画家在辨别自己的作品时有意或无意出现判断失误的多种可能性。我们三位解答的出发点不是想为这家拍卖行开脱责任,也不是不知道这幅画大概率是一幅假画,而是力求对于《拍卖法》条款的正确诠释和对于艺术品拍卖市场特点的深入理解。

法官们只是提出问题,当场没做任何判断和表态。

十余天后,一中院对该案做出了一审判决:驳回原告的诉讼请求,拍卖行胜诉。法院认为:在不能证实拍卖行事先应知晓该拍品系伪作的情况下,拍卖行在本次拍卖交易中已经作出了买家应当知晓的免责声明,并通过法律规定的拍卖展示程序有效保障了买家能够在竞买前充分了解拍品的现实状况,该拍行的免责声明应当具备《拍卖法》所规定的效力。而该买家在知晓该免责声明并且在竞买前能够充分了解诉争拍品实际状况的情况下,参与竞买并买得该拍品,是其自主作出选择所产生的结果,应承担相应的法律责任。

为什么吴冠中先生都说画是假的,原告为什么还输了?原来,为保证法律的公正性,吴冠中先生既已为原告作证,法院就无法再找到第三方鉴定专家来确定该作品的真伪。这是根据我国《刑事诉讼法》第五十条的条款:法院证人的角色是独立的。在严格的法律意义上,为原告作证后不能同时再作为法院的司法鉴定专家提供证言。这是因为替原告作证,可能带有主观性和倾向性,不再满足司法鉴定的客观性和公正性要件。因此,此案就很难再根据真伪来进行判决,而只能根据拍卖程序的合法性来寻找依据。由此可见,法院在无法客观判定作品真伪和拍卖行是否存在故意拍假之后的无奈。

一审判决结果出乎了社会各界的预料,不了解艺术市场复杂性的民众难以理解:画家说假还输了官司的判决。我当时应京城某报之约曾写好了一篇长文,详尽分析法院如此判案的根据。但后来编辑歉意告知,无法刊登,原因是:报纸主编恐怕会激起读者对此案判决,甚至对该报的愤怒情绪。

一审败诉后,该案原告提起上诉。2009年7月15日,此案二审在北京市高级人民法院开庭。双方就拍卖行在此案中是否享有免责权利进行辩论之后,法院没有当庭宣判,而是促成了买家与该拍卖行间达成了和解。北京高院的良苦用心显而易见。

自此,北京一中院的该审判案例成为了人民法院审判文物艺术品真伪诉讼案的标准案例。

二. 翡翠扳指拍卖诉讼案

2015年6月的一天下午,我正在北京朝阳区姚家园路上的一个咖啡厅里和朋友聊天。忽然接到一个电话。电话来自于一位过去曾因某破产企业财产拍卖案和我打过交道的法官X。她在电话里说:我现在已经调到了新成立的北京市第三中级人民法院,刚刚接到一个二审的案件,关于一件翡翠扳指的拍卖纠纷,我知道你很了解艺术市场,请帮我分析一下。

案情是,上诉人H于2013年8月18日在京城HH拍卖公司网站看到当日举办的拍卖会上有一枚翡翠扳指。H很喜欢,随即到拍卖会现场办理了竞买手续。当时H想查看扳指原物,拍卖公司称扳指不在现场,所以他没看成。在拍卖会上,H以6万元的价格拍下了扳指,加佣金共支付了6.6万元。拍卖会结束两个多小时后,拍卖公司从外面取回扳指交付给H。次日,该买家发现扳指不是翡翠材质,于是向拍卖公司提出退货,但遭到了拒绝。于是,H将扳指送至国家珠宝检验中心检验,测定结果:扳指的材质为染色石英岩。于是,H将拍行诉至了朝阳区人民法院,要求拍卖公司退还货款和佣金以及鉴定费和诉讼费。

本案中的证物:“翡翠”扳指

由于拍卖行在图录上的拍卖规则里对所有拍品均做了不承担瑕疵担保的免责声明。一审法院认为,拍卖公司已经声明对拍卖品的真伪不承担瑕疵担保责任,而且并无证据证明拍卖公司明知扳指的质地为石英岩而故意宣传其为翡翠扳指,买家所提交的证据不足以证明拍卖公司有欺诈他的故意。而H在未查看原物的情况下参与了拍卖,故应自行承担交易风险。因此,一审法院依照《拍卖法》第六十一条判决:驳回H的诉讼请求。原告不服,提起上诉至三中院,法官X则担任了该上诉案的审判长。

显而易见,一审法院在此案审理时参照了吴冠中《池塘》案的判例。

X法官电话里介绍案情时,提及国家珠宝检验中心出具了染色石英岩的检测结果。我马上回答道:这个案子与你们一中院吴冠中《池塘》案可能有所不同。X原来就是一中院的法官,新近组建三中院时才调过来。我接着在电话里说:与《池塘》案不同的地方,首先,染色石英岩冒充翡翠是不难用肉眼鉴别出的,因此拍卖行不该以不知为假作为免责的理由;其次,珠宝检验中心的结果是清晰、精准而且客观的,这与文物和绘画类作品的年代和作者难以判断时的不确定性和相对性是有差别的。

我们在电话里聊了有半个多小时。过后没有多久,三中院给出了该案的二审判决:“本院综合全案事实后做如下认定:

1. 拍卖公司在征集拍品时没有尽到审慎的注意义务,主观上存在重大过失;……石英岩在物理性质和物质组成上与翡翠有极大区别,鉴别真假相对比较容易。拍卖公司在征集拍品时对《委托拍卖合同》载明拍品存在瑕疵的情况视若无睹,不做进一步查验,亦不依法予以披露,该行为存在故意隐瞒或疏忽大意的过错。

2. 拍卖公司没有如实披露拍品的瑕疵,且进行了虚假宣传。拍卖公司未在其制作的《图册》及网上拍品预展中如实披露拍品存在瑕疵的事实,更没有对瑕疵予以具体说明。

根据《拍卖法》第十八条第二款、第六十一条第一款规定,本案中拍卖公司存在不如实披露拍品瑕疵并对拍品进行虚假宣传的故意,该行为给竞买人造成损失的,应当承担相应的责任。本院依法认定拍卖公司在本案中的免责声明无效,拍卖公司的拍卖行为不适用《拍卖法》关于“瑕疵不担保”的规定。

本院判决【(2015)三中民(商)终字第08512号】如下:

1. 撤销北京市朝阳区人民法院(2014)朝民(商)初字第34931号民事判决;

2. 北京HH有限公司于本判决生效后十日内退还H买家货款及佣金六万六千元,赔偿H鉴定费二百元;

3. H于本判决生效后十日内退还北京HH有限公司第285号拍品扳指一枚。

一审案件受理费1450元,由H负担(已交纳)。二审案件受理费1450元,由H负担(已交纳)。

本判决为终审判决。

这一判例,在原来吴冠中《池塘》案的基础上,对《拍卖法》第61条免责条款有了更深入的诠释,更加丰富充实了艺术品拍卖诉讼的判例。后来,北京市三中院对这个案例的推广十分重视,主审法官在《中国法院报》上发表了分析文章,并到中拍协等会议上做了案例判决的详尽介绍。

由此可见,拍卖行按照《拍卖法》第61条做了瑕疵不担保的免责声明,却不一定真正能够得到免责,具体还要看在拍卖运作中是否真正尽到了瑕疵告知义务,有没有有意或疏忽而将赝品作为真品上拍。也就是说,“瑕疵不担保”针对的是拍卖行不知道或不应当知道拍卖标的存在瑕疵的情况,如果拍卖行对拍卖标的的明显瑕疵存在误判,更未如实披露,其免责声明即不具有法律效力。

为什么一些买家因拍品瑕疵状告拍卖行一直难以取胜呢?我观察了许多类似的案例,主要是原告律师大多不懂文物艺术市场的特点,对《拍卖法》的研究也不深,往往只会从消费者权益保护的角度入手,以为艺术家的真伪证言是万能的,而疏忽了或不知道如何从拍卖行运作程序上去找漏洞。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。